-

1.1诗卷长留天地间——编辑手记

-

1.2引子

-

1.3目录

-

1.4第一章 浪迹丰草长林

-

1.4.11.“诗法乃家学所传”

-

1.4.22.盛唐艺术的熏陶

-

1.4.33.“开元全盛日”

-

1.4.44.漫游吴越

-

1.4.55.”一览众山小”

-

1.4.66.“放荡齐赵间”

-

1.4.77.陆浑庄:风林纤月,看剑引杯

-

1.4.88.“方期拾瑶草”

-

1.4.99.“亦有梁宋游”

-

1.4.1010.李、杜的知己之交

-

1.5第二章 旅食京华的悲辛

-

1.5.11.“旅食京华春”

-

1.5.22.献诗:“到处潜悲辛”

-

1.5.33.从军之念:“何由却出横门道?”

-

1.5.44.献赋:“词感帝王尊”

-

1.5.55.牢骚:“儒术于我何有哉?”

-

1.6第三章 游离盛唐诗坛之外

-

1.6.11.盛唐诗风

-

1.6.22.《饮中八仙歌》:浪漫群体中的清醒者

-

1.6.33.“仙侣同舟”的游兴

-

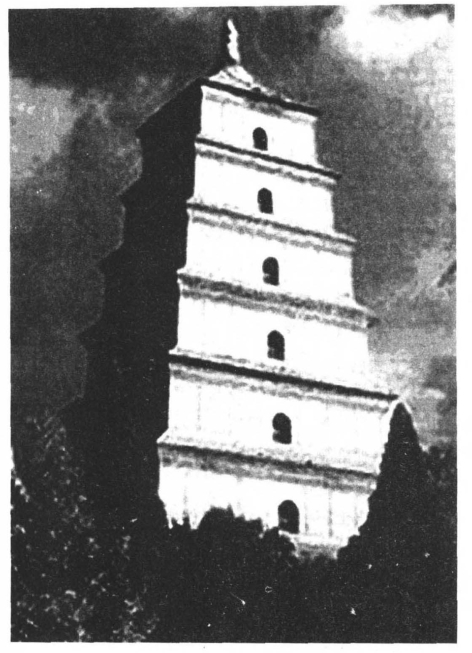

1.6.44.慈恩寺塔:览景与阅世的高度

-

1.6.55.《丽人行》:辛辣的嘲讽

-

1.6.66.《兵车行》:沉痛的哀叹

-

1.6.77.《咏怀五百字》:长安十年的总结

-

1.7第四章 赋到沧桑句便工

-

1.7.11.“渔阳鼙鼓动地来”

-

1.7.22.逃难:“北走经艰险”

-

1.7.33.被拘长安:“感时花溅泪”

-

1.7.44.“日夜更望官军至”

-

1.8第五章 乾坤含疮痍 忧虞何时毕

-

1.8.11.投奔凤翔:“辛苦贼中来”

-

1.8.22.羌村:“归客千里至”

-

1.8.33.《北征》:杜诗中的第一大篇

-

1.8.44.曲江水畔的酒徒

-

1.8.55.“三 吏”

-

1.8.66.“三别”

-

1.9第六章 关陇客泪 蜀道悲歌

-

1.9.11.秦州:“客泪堕清茄”

-

1.9.22.寂寞边城,故人入梦

-

1.9.33.往同谷:“我生苦飘荡”

-

1.9.44.艰难的蜀道

-

1.10第七章 成都草堂 暮年客愁

-

1.10.11.草堂:“野老墙低还是家”

-

1.10.22.“自笑狂夫老更狂”

-

1.10.33.“久客惜人情”

-

1.10.44.晚年心境:“不堪人事日萧条”

-

1.10.55.漂泊梓阆

-

1.10.66.重归草堂:“殊方又喜故人来”

-

1.10.77.去蜀:“残生随白鸥”

-

1.11第八章 夔府孤城:人生和历史的反省

-

1.11.11.沿江而下:“天地一沙鸥”

-

1.11.22.夔州:“且就土微平”

-

1.11.33,怀古:“怅望千秋一洒泪”

-

1.11.44.回忆:《壮游》与《八哀诗》

-

1.11.55.秋兴:“每依北斗望京华”

-

1.11.66.愁思:“泣血迸空回白头”

-

1.11.77.诗即生命

-

1.11.88.出 峡

-

1.12尾 声

-

1.13附录一

-

1.14附录二

-

1.15后 记

1

杜甫传:仁者在苦难中的追求