-

1 法规规定

-

2 主干知识

-

3 视频演示

-

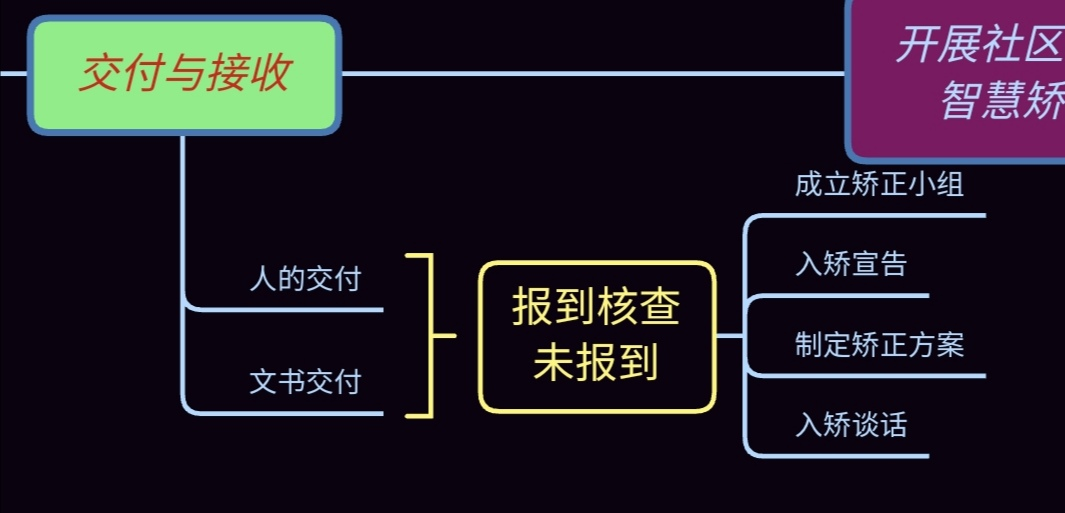

4 思维导图和电子书

《社区矫正法》第三章 决定和接收

【第十七条 社区矫正决定机关判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定或者批准

暂予监外执行时应当确定社区矫正执行地。

社区矫正执行地为社区矫正对象的居住地。社区矫正对象在多个地方居住的,

可以确定经常居住地为执行地。

社区矫正对象的居住地、经常居住地无法确定或者不适宜执行社区矫正的,社

区矫正决定机关应当根据有利于社区矫正对象接受矫正、更好地融入社会的原

则,确定执行地。

本法所称社区矫正决定机关,是指依法判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定

暂予监外执行的人民法院和依法批准暂予监外执行的监狱管理机关、公安机关。

【居住地问题】

第十九条 社区矫正决定机关判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定或者批准

暂予监外执行,应当按照刑法、刑事诉讼法等法律规定的条件和程序进行。

社区矫正决定机关应当对社区矫正对象进行教育,告知其在社区矫正期间应当

遵守的规定以及违反规定的法律后果,责令其按时报到。

第二十条 社区矫正决定机关应当自判决、裁定或者决定生效之日起五日内通

知执行地社区矫正机构,并在十日内送达有关法律文书,同时抄送人民检察

院和执行地公安机关。社区矫正决定地与执行地不在同一地方的,由执行地

社区矫正机构将法律文书转送所在地的人民检察院、公安机关。

【交付问题】

第二十一条 人民法院判处管制、宣告缓刑、裁定假释的社区矫正对象,应当

自判决、裁定生效之日起十日内到执行地社区矫正机构报到。

人民法院决定暂予监外执行的社区矫正对象,由看守所或者执行取保候审、监

视居住的公安机关自收到决定之日起十日内将社区矫正对象移送社区矫正机构。

监狱管理机关、公安机关批准暂予监外执行的社区矫正对象,由监狱或者看守

所自收到批准决定之日起十日内将社区矫正对象移送社区矫正机构。

【人员报到问题】

第二十二条 社区矫正机构应当依法接收社区矫正对象,核对法律文书、核实

身份、办理接收登记、建立档案,并宣告社区矫正对象的犯罪事实、执行社区

矫正的期限以及应当遵守的规定。

【接收工作问题】

《社区矫正实施办法》

第五条对于适用社区矫正的罪犯,人民法院、公安机关、监狱应当核

实其居住地,在向其宣判时或者在其离开监所之前,书面告知其到居住地县级司法行政机关报到的时间期限以及逾期报到的后果,并通知居住地县级司法行政机关;在判决、裁定生效起三个工作日内,送达判决书、裁定书、决定书、执行通知书、假释证明书副本等法律文书,同时抄送其居住地县级人民检察院和公安机关。县级司法行政机关收到法律文书后,应当在三个工作日内送达回执。【交付时间问题】与矫正法不相符合,为10日。

第六条社区矫正人员应当自人民法院判决、裁定生效之日或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到。县级司法行政机关应当及时为其办理登记接收手续,并告知其三日内到指定的司法所接受社区矫正。发现社区矫正人员未按规定时间报到的,县级司法行政机关应当及时组织查找,并通报决定机关。【人员报到问题】

暂予监外执行的社区矫正人员,由交付执行的监狱、看守所将其押送至居住地,与县级司法行政机关办理交接手续。罪犯服刑地与居住地不在同一省、自治区、直辖市,需要回居住地暂予监外执行的,服刑地的省级监狱管理机关、公安机关监所管理部门应当书面通知罪犯居住地的同级监狱管理机关、公安机关监所管理部门,指定一所监狱、看守所接收罪犯档案,负责办理罪犯收监、释放等手续。人民法院决定暂予监外执行的,应当通知其居住地县级司法行政机关派员到庭办理交接手续。

第七条司法所接收社区矫正人员后,应当及时向社区矫正人员宣告判决书、裁定书、决定书、执行通知书等有关法律文书的主要内容;社区矫正期限;社区矫正人员应当遵守的规定、被禁止的事项以及违反规定的法律后果;社区矫正人员依法享有的权利和被限制行使的权利;矫正小组人员组成及职责等有关事项。

宣告由司法所工作人员主持,矫正小组成员及其他相关人员到场,按照规定程序进行。

第八条司法所应当为社区矫正人员确定专门的矫正小组。矫正小组由司法所工作人员担任组长,由本办法第三条第二、第三款所列相关人员组成。社区矫正人员为女性的,矫正小组应当有女性成员。

司法所应当与矫正小组签订矫正责任书,根据小组成员所在单位和身份,明确各自的责任和义务,确保各项矫正措施落实。

第九条司法所应当为社区矫正人员制定矫正方案,在对社区矫正人员被判处的刑罚种类、犯罪情况、悔罪表现、个性特征和生活环境等情况进行综合评估的基础上,制定有针对性的监管、教育和帮助措施。根据矫正方案的实施效果,适时予以调整。

第十条县级司法行政机关应当为社区矫正人员建立社区矫正执行档案,包括适用社区矫正的法律文书,以及接收、监管审批、处罚、收监执行、解除矫正等有关社区矫正执行活动的法律文书。

司法所应当建立社区矫正工作档案,包括司法所和矫正小组进行社区矫正的工作记录,社区矫正人员接受社区矫正的相关材料等。同时留存社区矫正执行档案副本。【接收工作问题】