1

2

2023年第十届陈元光文化论坛

-

2.1论文集出版

-

2.2曾青平:福厝宫概况

-

2.3林艺谋:兵寨华安遗址

-

2.4陈国太:陈元光后裔在河南光州的血脉延续及背后的历史文化逻辑考(潢川县史志办陈国太)(23.6.14)

-

2.5高伟杰:2023两岸科技创新融合发展研讨会工作方案

-

2.6郭联志:明代走下神坛的陈元光崇拜与信仰 (定稿)

-

2.7郭联志:南宋知州章大任《威惠庙祭田记》考 (定稿)

-

2.8黄歇传(黄歇传奇2023.6.6发作者)

-

2.9林冠福:长泰 开漳圣王文化园区

-

2.10刘建奇:《再忆春申君》后记

-

2.11刘建奇:修改后《在2023年厦门第十届陈元光文化论坛上的致辞》2023.6.13

-

2.12刘六光:“开漳圣王”陈元光历史功绩所展示中华文化魅力与当代传播使命

-

2.13汤毓贤 清漳三探

-

2.14吴珊珊:盛德绵延:“开漳圣王”与中华民族共同体意识建构(闽南师范大学 投稿论文)

-

2.15杨成栋:新闻第十届陈元光文化论坛学术氛围浓

-

2.16杨峰:《黄姓、陈姓同源于黄(国)光(州)故地》

-

2.17杨仁飞:从乡村振兴视角探索两岸民间社会的深度融合

-

2.18张旸:从送王船看非物质文化遗产的“双创”路径

-

2.19周建昌:发挥厦区位优势 促进两岸融合发展(2023.9.23)

-

2.20周建昌:厦门市成功举办第十届陈元光文化论坛

3

2022年第九届陈元光文化论坛

-

3.12022年论坛论文集

-

3.2【报社科联】第九届陈元光文化论坛已于2022年11月5日在厦门成功举办

-

3.3第九届陈元光文化论坛议程

-

3.4论文目录(第九届陈元光文化论坛)

-

3.5李启宇:从《漳州新城秋宴》到《厦门传》——陈元光对厦门文化影响略谈(概要)

-

3.6汤毓贤:拓展弘扬开漳圣王文化新视野新高度

-

3.7云霄威惠庙古郡圣踪工作组:雲霄縣開漳聖王廟田野調查成果

-

3.8张旸-以闽南方言的传承与交流助推两岸共同精神家园构建-

-

3.9吴珊珊:“圣王巡安”场域中的身体符号研究 ——以云霄县“圣王巡安”仪式为例 (第九届陈元光文化论坛)

-

3.10张小琴:从闽南汉畲亲缘文化的缘起与发展话开漳

-

3.11任继昉:《八闽通志》中的陈元光

-

3.12潘是辉等:开漳圣王陈元光部将李伯瑶在台湾的祭祀研究之一

-

3.13陈国太:光州称“河洛重镇”成因初探

-

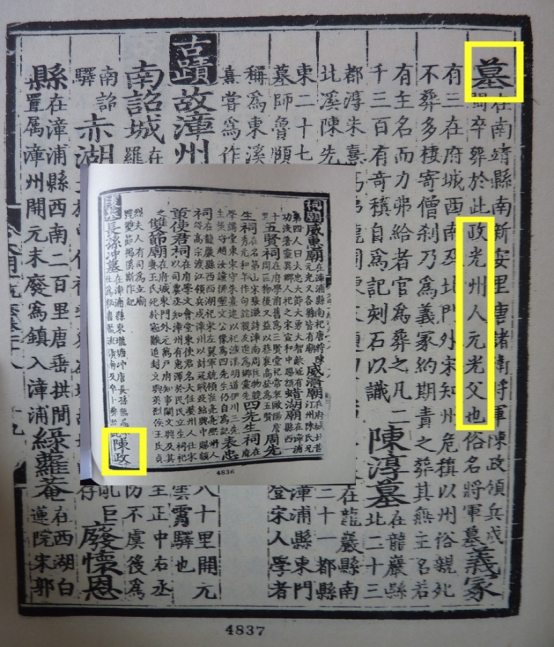

3.14陈国太:浅议如何利用族谱研究陈元光文化 兼谈出土碑文墓志文献对于陈元光文化研究的重要意义

-

3.15刘建奇:光州的历史与文化是天南海北无数游子集体的、心灵深处的家乡记忆

-

3.16涂白亮:从龙湖说起

-

3.17杨峰:说说光州文化

-

3.18杨峰:闽营在光州

-

3.19何池:谈陈元光将士后裔为祖国统一所作的贡献

-

3.20司马长风:从兜缸社王氏历史窥探长泰民间海商和耕读文化

-

3.21江智猛 乡村文化遗产思考

-

3.22江智猛:“月港精神”的历史地位与当代价值

-

3.23江智猛:陈元光文化的诞生与内涵刍议

-

3.24赖孟情:赖氏始祖叔颖公至心田卜隆公世系考(0917修改稿)

-

3.25郭联志:《漳浦县志 许天正传》考

-

3.26郭联志:明《丁氏古谱》考

-

3.27郭联志:陈元光的《请建州县表》等是伪作

-

3.28林建东:台湾进士陈望曾(漳浦人)

-

3.29林建东:漳浦史前文化及古代民俗初探

-

3.30林建东:漳浦史前文明遗迹浅说

-

3.31杨仁飞:陈襄在“浙里”

-

3.32杨仁飞:纳入中国海防体系的“台湾海峡” ——浅论明清以来沈有容、陈化成等明清将领对维护台湾海峡通道战略安全的贡献

-

3.33李如龙 陈章太:闽语研究 .pdf

-

3.34李春明:《儒林外史》辨真

4

2022年首届海峡两岸五缘文化论坛

-

4.12022年特色活动反馈表(2022.11.5 首届五缘文化论坛)

-

4.2首届海峡两岸五缘文化论坛 议程

-

4.3嘉宾和赞助

-

4.4论文目录(首届海峡两岸五缘文化论坛)

-

4.5唐永红:深化两岸融合发展构建两岸命运共同体

-

4.6黄顺力:以中华文化凝聚强化“两岸一家”认同的几点思考

-

4.7李启宇:明末海峡两岸经济交流二题

-

4.8潘是輝:道光《厦门志》对台湾地方志编纂的影响(0420)

-

4.9钟茂富等:借助“佛缘”推动两岸文化交流探析

-

4.10吳仁哲:擔任思明區司法局人民調解委員會調解委員

-

4.11胡慧娟:“五缘”视域下的民俗信仰建构—以吴夲信仰为例

-

4.12张影:中国知识界与陈映真的再会 ——新世纪以来重新理解革命历史意义的几种尝试

-

4.13张影:认同与批判:吕赫若社会使命下的文学实践 ——兼论吕赫若日据末期小说《庙庭》《月夜》

-

4.14蒋雨轩等:新形势下五缘文化的统战价值探究

-

4.15潘珊珊:五缘文化研究热点分析──基于文献计量学的研究

-

4.16郑珊茹:两岸“淡新档案”的研究特点分析 ——以CNKI和台湾期刊文献资讯网的期刊数据为中心

-

4.17胡鹏举:一生相守佛跳墙——郭克赐访谈录

-

4.18李科扬等:深入人心的第一次福州市台属元宵茶话会 ——郑宗乾访谈录

-

4.19李帅军:老师的大学记忆:王念祖、余元启、朱勤滨访谈录

-

4.20吴丹:【历史剧】闽案(台江事件)

-

4.21施月宁:五缘文化视野下的宾阳炮龙节调查报告

-

4.22杨凯雯:“林木水、王城治”育英基金会

-

4.23张诗凌:福建省晋江市种胜教育基金会调查报告

-

4.24李春明:五缘文化-妲己辅佐纣王的功劳

5

第八届陈元光文化论坛

-

5.1第八届海峡两岸(厦门)陈元光文化论坛

-

5.1.1活动照片

-

5.1.1.1第八届论坛照片

-

5.1.1.2下午:五缘文化换届和论坛活动照片1(李翠琴拍摄)

-

5.1.2徐学:关于陈元光文化研究的三点看法

-

5.1.3周建昌:陈元光学术研究会以学术论坛为抓手,深入开展两岸共同精神家园理论研究

-

5.1.4陈国太:陈元光文化在河南光州传承的历史特征

-

5.1.5郭联志:《漳浦县志 许天正传》考

-

5.1.6陈国太:光前裕后的圣王裔孙——明代陈元光文化重要传承人陈烨

-

5.1.7刘建奇:在第八届海峡两岸(厦门)陈元光文化论坛上的致辞

-

5.1.8江智猛:陈元光文化的诞生与内涵刍议

-

5.1.9戴咏声:明代东南沿海抗倭斗争的第二战场和民间主力

-

5.1.10刘建发:两岸俗语同根生

-

5.1.11林建东:影响台湾历史的漳浦人物

-

5.1.12陈少坚 对“奥运模式”在海峡两岸关系演进中的

-

5.1.13谢建中 2021巡抚吴士功的两岸情怀

-

5.1.14马世洲:从87姓入闽 管窥光州固始与闽台的亲缘关系

-

5.1.15郑文焕:高举郑成功爱国主义旗帜深化两岸共同精神家园建设

-

5.1.16杨峰:《从龙湖到弋阳城,从修竹里到奶奶庙的记忆》

-

5.1.17段芳文 台湾山东同乡会的建立及其作用

-

5.1.18陈忠杰:两岸共祀陈永华

-

5.1.19李春明:十部古典名著辨真

-

5.2参考文献

-

5.2.1陈支平:客家人由非客家人分支而来之举证

-

5.2.2雷光美:开漳文化_跨越海峡的祖根认同

-

5.2.3郑镛:开漳将佐事略与集体记忆

-

5.2.4党朝胜:”七一”重要话关于两岸关系的论述

-

5.2.5谢清果:两岸共同精神家园

-

5.2.6谢重光:龙湖集_的真伪与陈元光的

-

5.2.7一鸣:首届_陈元光与漳州开发国际学术讨论会述要

-

5.2.8乐爱国:陈元光与福建漳州的教育文化传统

-

5.2.9魏萼:陈元光精神与漳州的海商文化

-

5.2.10王少丹:有一块门牌叫_眷村

-

5.2.11崔灿:豫闽方言源流考

-

5.2.12陈耀芳:开漳圣王陈元光_发展经济

-

5.2.13弘扬中国精神共筑精神家园

-

5.2.14张继禹:共同的文化和信仰构筑起牢固的精神纽带

-

5.2.15陈静:重视文化传承__复兴中华文明

-

5.2.16汤漳平:中原移民与闽台多元文化之形成

-

5.2.17汤毓贤:开漳圣王文化与圣王巡安民俗研究

-

5.2.18纪谷芳:中原移民南迁入闽与福建人口姓氏的变化

-

5.2.19田丰:漳州府衙探迹_

-

5.2.20何池:中原文明大传播的雄浑史诗

-

5.2.21许渊彪.:诏安县由来_

-

5.2.22何敦铧:漳州浦南_大神尪_文化初探索

-

5.2.23黄午妍:漳州浦南_大神尪_文化初探

-

5.2.24蔡相辉:漳州移民与士林芝山岩惠济宫

-

5.2.25郑晨寅:漳州儒学源流与谱系建构_

-

5.2.26黄伟民:陈元光信仰与祖先崇拜

-

5.2.27张清改:历史上信阳移民问题及其影响探析

-

5.2.28陈耀芳:开漳圣王陈元光

-

5.2.29李乔:开漳圣王陈元光籍贯辨析

-

5.2.30孙中山_两岸共同的精神纽带

-

5.2.31蒋炳钊:关于畲族来源问题_

-

5.2.32李林昌:闽粤畲族的变迁

-

5.2.33蔡清毅:从云霄民俗管窥闽南文化的多元复合性

-

5.2.34陈诠:元光之光__护国安民

-

5.2.35贝闻喜:陈元光原籍考

-

5.2.36张嘉星:再论闽南文化形成于初唐

-

5.2.37郭启熹:陈元光与龙岩开发几个研究问题的考证

-

5.2.38张文绮:宣兰开发与开漳圣王崇祀

-

5.2.39杨松年:唐代福建开基主陈渊陈元光信仰文化探究

-

5.2.40陈超:开漳圣王_陈元光的文教思想及其实践

-

5.2.41蓝达居:漳浦威惠庙的民俗学考察

-

5.2.42共同精神家园

-

5.2.43畲族

-

5.2.44龙湖集

-

5.2.45陈元光与闽西

-

5.2.46陈元光与潮州

-

5.2.47参考文献2 漳台文化交流

-

5.2.48参考文献3宣威将军许天正

-

5.2.49参考文献4以德治漳

-

5.2.50参考文献5-松洲书院

-

5.2.51参考文献6云霄威惠庙

-

5.2.52参考文献7河洛文化

-

5.2.53参考文献8 唐史无人修列传

-

5.2.54参考文献9台湾信仰文化

-

5.2.55开漳圣王

-

5.2.56光州固始

6

五缘文化研究会换届暨发挥五缘论优势构建两岸共同精神家园论坛(2021年12月25日)

-

6.1发挥五缘文化优势构建两岸共同精神家园论坛

-

6.1.1宣传报道

-

6.1.2王日根 余丰 厦门白氏

-

6.1.3徐学:中华文化与两岸共同精神家园建设_以探索构建平潭文化实验区为路径_

-

6.1.4周建昌:发挥厦门区位优势,构建“两岸共同精神家园”

-

6.1.5陈学文:共建民族复兴大厦的根脉纽带、心灵火炬和精神源泉

-

6.1.6涂白亮:以弋阳古城五教共睦为例——说光州文化的包容与开放

-

6.1.7杨仁飞:民族英雄陈化成的闽台往事与历史功绩

-

6.1.8杨 峰:从族谱的记忆说到陈元光籍贯的正本清源

-

6.2五缘文化换届

-

6.2.1议程

-

6.2.1.1省社科联批复

-

6.2.1.2一、换届大会开始(嘉宾、赞助、贺信)

-

6.2.1.2.1来宾

-

6.2.1.2.2企业赞助

-

6.2.1.2.3贺信

-

6.2.1.2.3.1五缘文化创始人 林其锬

-

6.2.1.2.3.2上海五缘文化研究所

-

6.2.1.2.3.3福建省福州市台胞联谊会

-

6.2.1.2.3.4福建师范大学闽台区域研究中心

-

6.2.1.2.3.5福建省海峡社会发展研究院

-

6.2.1.2.3.6福建省数字经济企业商会

-

6.2.1.2.3.7邵阳学院五缘文化研究所

-

6.2.1.2.3.8厦门市青年两岸交流协会

-

6.2.1.2.3.9厦门市商帮经济交流文化协会

-

6.2.1.2.3.10厦门市幸福公益慈善会

-

6.2.1.2.3.11厦门市经济师协会

-

6.2.1.2.3.12北京台商交流服务中心

-

6.2.1.3二、推选监票人、计票人并介绍选举办法

-

6.2.1.4三、第四届理事会工作报告及财务报告

-

6.2.1.4.11.工作报告

-

6.2.1.4.22.第五届理事会工作计划

-

6.2.1.5四、章程草案说明并表决

-

6.2.1.5.11.章程

-

6.2.1.5.22.修改说明

-

6.2.1.6五、财务管理制度

-

6.2.1.6.1财务报告

-

6.2.1.6.2审计报告

-

6.2.1.7六、选举办法

-

6.2.1.8七、选举理事会成员(21人)

-

6.2.1.8.1会员名单

-

6.2.1.9八、领导班子名单

-

6.2.1.10九、监事会名单

-

6.2.1.11十、选举和投票结果宣告

-

6.2.1.12十一、宣布会长选举结果

-

6.2.1.13十二、会长代表第一届理事会讲话

-

6.2.1.14十三、有关领导讲话

-

6.2.2五缘文化研究会换届暨论坛活动照片

-

6.2.2.1新闻报道(福建省五缘文化研究会换届大会)

-

6.2.2.2新闻报道(发挥五缘文化优势构建两岸共同精神家园论坛)

-

6.2.2.3活动照片1(李翠琴拍摄)

-

6.2.2.4活动照片2(吕联钟拍摄)

7

2021年两岸共同精神家园论坛

-

7.1新闻报道

-

7.1.1照片

-

7.2关于召开两岸融合发展会议的预告

-

7.3张铭清:中华文化是两岸融合发展的精神基础

-

7.4唐永红:如何构建两岸共同精神家园

-

7.5参考文献(一)

-

7.5.1张铭清 中华文化_两岸同胞共同的精神家园_

-

7.5.2宫丽_精神家园_国内研究现状述评_

-

7.5.3严春友_精神家园_综论_

-

7.5.4马克思主义中国化论坛_2010_省略_共同思想基础__建设共有精神家园_

-

7.5.5王健_一体两翼_建设中华各民族共有精神家园_

-

7.5.6薛艳丽_超越疏离__走向和谐_共有精神家园建设的基本路径_

-

7.5.7张瑜 传统文化背景的_精神家园_范式转换_

-

7.5.8郭浩 创建共同发展的精神家园_

-

7.5.9马伟华 从民族关系的角度解读中华民族共有精神家园的建设_

-

7.5.10翠亨_兰溪谷_全球华人共同的精神家园_

-

7.5.11杨苏萍 大力发展文化生产力__构建共同精神家园_

-

7.5.12贾庆林 大力加强两岸文化教育交流__建设_省略_届两岸经贸文化论坛开幕式上的演讲_

-

7.5.13宫丽 当代共产党员精神家园建设论纲_

-

7.5.14李言 都来关心我们的精神家园_

-

7.5.15曾萍 改革开放以来精神家园建设的研究述要_

-

7.5.16汤耀国 共建精神家园_

-

7.5.17伍杰 共同建设精神家园_

-

7.5.18傅华 共同思想基础与共有精神家园_

-

7.5.19尹世尤 共有精神家园_增强中华民族凝聚力的有效途径_

-

7.5.20刘庆 构建中华民族共有精神家园是建设文化强国的必要路径_

-

7.5.21乔清举 关于_中华民族共有精神家园建设_的概念阐释_

-

7.5.22李宗桂 国学与中华民族精神家园_

-

7.5.23额尔敦陶克套 弘扬核心价值观__构筑共有精神家园_

-

7.5.24王志立 汇聚民族文化精萃__构筑共有精神家园_

-

7.5.25向际华 坚定共同理想__守护精神家园_

-

7.5.26建构价值观_打造我们共同的精神家园_本刊编辑部

-

7.5.27陈红 建设中华民族共有精神家园_

-

7.5.28魏长领 建设中华民族共有精神家园应自觉体现四个统一_

-

7.5.29周从好 践行核心价值体系__构建共同精神_省略_输发射序列思想工作骨干培训的启示_

-

7.5.30宫丽 精神家园建设的双重维度_个体与民族_

-

7.5.31李堂 精神家园建设新探_兼论思想政治教育的一种新维度_

-

7.5.32俞慈珍 精神家园建设与推进城市文明_

-

7.5.33贾磊 精神家园综论_

-

7.5.34栗志刚 精神文化的民族认同功能_兼论中华民族共有精神家园建设_

-

7.5.35王芝华 论思想教育与构建中华民族共有精神家园_以湖南省为例_

-

7.5.36曾萍 论我国古代精神家园建设的自然性内涵_

-

7.5.37郝亚明 论中华民族共有精神家园的功能定位_

-

7.5.38高永久 论中华民族共有精神家园的内涵与价值核心_

-

7.5.39冉昆玉 论中华民族共有精神家园建设的战略构想_

-

7.5.40宫捷 论重构中华民族精神家园的路径_

-

7.5.41刘小红 马克思主义信仰视角下的当代人精神家园重建思考_

-

7.5.42时梦怡 闽南文化是两岸同胞共同的精神家园_

-

7.5.43邱伟 浅论中华民族共有精神家园_

-

7.5.44张银萍 浅谈中华民族精神家园建设_

-

7.5.45欧阳康 融入精神家园_马克思主义的当代价值与当代命运_

-

7.5.46徐俊 社会主义核心价值观与民族共有精神家园建构_

-

7.6参考文献(二)

-

7.6.1葛晨虹 社会主义中国精神家园的理念内涵_

-

7.6.2陈波 十八大以来国内关于_中华民族共有精神家园_研究综述_

-

7.6.3慕莲 守望共同的精神家园_

-

7.6.4守望好我们共同的精神家园_本刊评论员

-

7.6.5赵惜群 网络文化与中华民族共有精神家园的建设_

-

7.6.6李堂 以社会主义核心价值体系为指南建设中华民族共有精神家园_

-

7.6.7许俊 用社会主义核心价值观构筑共有精神家园_

-

7.6.8胡坚 着力建设共有精神家园_

-

7.6.9韩美群 中华民族共有精神家园的内涵_现状及应对_

-

7.6.10陈纪 中华民族共有精神家园的内涵与价值核心_

-

7.6.11周银超 中华民族共有精神家园的意义及建设途径探赜_

-

7.6.12韩振峰 中华民族共有精神家园及其构建途径_

-

7.6.13王晓云 中华民族精神家园构建的文化哲学之维_

-

7.6.14来仪 再论中华民族共有精神家园的内涵及现实意义_

-

7.6.15郝亚明 中华民族认同_中华民族共有精神家园的建设目标_

-

7.6.16潘越 中华文化是两岸人民的共同精神家园_

-

7.6.17赵冰波 中原文化与中华民族共有精神家园建设_

-

7.6.18王海滨 追问与超越_精神家园建构的道路之思_

8

2020年第七届论坛

-

8.1论坛宣传片

-

8.1.1短视频

-

8.2相关报道

-

8.2.1照片收集

-

8.2.2郑淑丽用手机拍摄的照片

-

8.2.3第七届海峡两岸(厦门)陈元光文化论坛新闻

-

8.3贺函汇编

-

8.3.1厦门陈氏企业家团队

-

8.3.2马来西亚陈氏宗亲总会

-

8.3.3陈柏光(中华民族致公文化总会)

-

8.3.4陈祥吉(台湾元乔邮艺文教基金会)

-

8.3.5陈郑权(世界陈氏宗亲总会 )

-

8.3.6福建省海峡社会发展研究院

-

8.3.7福建省信息消费协会

-

8.3.8厦门市漳州商会

-

8.3.9厦门市商帮经济文化交流协会

-

8.3.10厦门市青年两岸交流协会

-

8.3.11厦门市幸福公益慈善会

-

8.3.12厦门市仙游商会

-

8.4书法作品网展

-

8.4.1许世界

-

8.4.2陈后坤

-

8.4.3张明

-

8.4.4王昆生

-

8.4.5林国元

-

8.4.6王来祥

-

8.4.7曾清平

-

8.4.8梁景瑚

-

8.4.9叶水湖

-

8.4.10戴文典

-

8.4.11阮蔚蕉

-

8.4.12陈启丹

-

8.4.13陈文坑

-

8.4.14陈少华

-

8.4.15陈振海

-

8.4.16郑贵华

-

8.4.17陈诚 “藏品”

-

8.5议程

-

8.6参会名单:第七届陈元光文化论坛

-

8.7郭振萍主席讲话

-

8.8涂白亮:《回望光州》

-

8.9唐永红:台湾社会生态的变化与国家认同的疏离

-

8.10徐学:陈元光研究与建设两岸共同精神家园

-

8.11李启宇:陈元光笔下新城不在云霄西林

-

8.12周建昌:厦门建设“两岸共同精神家园”的路径研究

-

8.13周建昌:闽南的猜拳行令或源于陈元光

-

8.14陈国豪:开漳圣王家族分布及其对开漳圣王精神的传承与弘扬

-

8.15陈鼎凌:陈元光带领87姓入闽与闽南话语言区域的形成

-

8.16阮蔚蕉 漫议以陈元光为代表的东南边陲诗群的文学贡献

-

8.17郑天明:”文化+创意“发展特色旅游——台湾经验

-

8.18杨仁飞:加强文化话语、铸牢中华民族共同体意识

-

8.19陈俊湘-陈生贵-季永强:社会变迁中的高雄凤邑开漳圣王庙

-

8.20沈平:有关推动陈元光文化产业发展的三点建议

-

8.21王秀平:太极拳研究综述

-

8.22何池:论陈元光入闽事乱治政活动的核心思想及其现实意义

-

8.23汤毓贤:推进两岸心灵契合的民心工程

-

8.24徐炳杰:陈元光的军事思想初探

-

8.25乔乔:南承北列——武将陈元光的诗人之路

-

8.26刘涛:清初陈祖训倡建云霄陈氏大宗祠的历史意义

-

8.27郭联志:漳州唐化里考

-

8.28杨峰:从河洛到光州到闽地

-

8.29杨峰:驳马世洲《陈元光祖籍地探源——再驳“陈元光祖籍潢川说”》

-

8.30陈国太:陈元光籍贯光州的地理和民俗印迹初探

-

8.31谢建中:从《题龙湖五诗》看龙湖所在地及陈元光雅号所得——兼与何池商榷、

-

8.32谢建中:从唐代府兵制谈起——浅探“陈元光开漳研究”学术疑点之一二

-

8.33马世州:陈元光祖籍地探源——再驳“陈元光祖籍潢川说”

-

8.34郑文焕:读《信阳潢川陈元光故里文化遗址巡礼》与何池先生商榷

-

8.35林建东:唐化里—漳浦娘子寨

-

8.36林建东:朱熹与漳浦的情缘

-

8.37郭倩梦:从《全唐诗》录陈元光诗三首看其修齐思想

-

8.38陈光辉:从“圣王显灵”看台湾民间信仰文化

-

8.39刘建发:陈元光与五社刘唐茨里

-

8.40曾温娜:新媒体语境下的青年文化与闽台大湾区研究

-

8.41卢顺庆:关于陈元光学术研究的几点疑惑

-

8.42卢顺庆:刘三公疏河纪闻

-

8.43老玩童:陈远光身世之谜

-

8.44郑贵华:开漳圣王陈元光文化民间信仰融入新时代

-

8.45朱雷:唐末光州人入闽史实考

-

8.46张铭清:中华文化:两岸同胞共同的精神家园

-

8.47卢如昌:关于漳平“闽南文化”

-

8.48郑志勇曲:开漳圣王陈元光

-

8.49彭嘉庆:开漳圣王颂(诗)

9

2019年第六届论坛

-

9.1论坛议程

-

9.2论坛现场照片

-

9.2.1吕联钟拍摄

-

9.3涂白亮:陈氏是光州的骄傲,光州更值得陈氏自豪

-

9.4涂白亮《人文的古城 英雄的光州》

-

9.5涂白亮(潢川县政协主席):在厦门大学“第五届陈元光文化论坛”上的即席发言

-

9.6周建昌等:闽南文化视阈下的陈元光与厦门文化研究

-

9.7周建昌:闽南文化视阈下的陈元光与厦门文化研究

-

9.8周建昌等:(简)闽南文化视阈下的陈元光与厦门文化研究

-

9.9陈锴:“开漳圣王文化”对闽台关系发展的积极影响

-

9.10谢建中:驳潢川说

-

9.11郑文涣:溯郑说陈固始源

-

9.12马世洲:光州固始是陈元光祖籍地毋庸置疑

-

9.13杨峰:从浮光山到光州到浮光陈氏

-

9.14杨峰:与河南省社科院杨海中先生商榷

-

9.15杨峰:光州记忆:浮光陈氏之源

-

9.16杨峰:光州记忆:陈元光记闻

-

9.17杨峰:与陈思涵说

-

9.18杨峰:驳《“陈元光故里”固始 源于历史本真》

-

9.19卢庆顺:“先有高洲,后有漳州”之说——陈元光祖母魏箴率领第二批唐兵入闽行军路线初探

-

9.20陈祥吉:开漳拓土 再造光州

-

9.21陈祥吉:我要为光州歌唱

-

9.22陈国太:陈元光籍贯问题九问固始——陈元光籍贯“固始说”与陈元光籍贯“弋阳说”比较分析

-

9.23陈国太:光州弋阳郡是一个值得重视的陈氏望郡

-

9.24陈国太:关于《陈元光祖籍非光州潢川考》与陈刚商榷(19.9.4)

-

9.25陈国太:关于《陈元光籍贯新考》与陈刚先生再商榷————兼谈陈元光籍贯不在廉州其人亦不是土著

-

9.26林建东:与陈结仲先生商榷

-

9.27林建东:陈政、陈元光由粤北上戍漳说

-

9.28光州知州王士崧:父子四进士 一门三巡抚

-

9.29郭联志、叶阿香、郑丽娟:明《龙湖谱》考订

-

9.30陈忠杰:浅谈元光裔孙陈北溪对漳州民风民俗的引导与影响

-

9.31汤漳平:陈元光与闽南族群之形成

-

9.32陈楠:开漳圣王在台湾

-

9.33杂志:陈淳文化

-

9.34郑贵华:开漳圣王陈元光民间信仰与闽台文化渊远流长

-

9.35杨成栋:浅谈陈元光文化滥觞与传承

-

9.36陈刚:陈元光籍贯新考

-

9.37何池:北溪浦南沿岸开漳文物的现状与维护刍议

-

9.38杨峰:光州漫忆:南湖

-

9.39杨峰:光州记忆:从浮光八咏

10

2018年第五届论坛

-

10.1第五届论坛议程

-

10.2论坛总结

-

10.3漳州茶与陈元光

-

10.4潢川颂(合成修订-琵琶版)

-

10.5汤漳平:陈元光与闽南族群之形成

-

10.6汤毓贤:打造开漳圣王文化品牌战略

-

10.7郑贵华:陈元光民间信仰与八闽文化的融合

-

10.8陈桂炳 陈忠杰:开漳名宦丁儒

-

10.9陈笃生:寻访陈笃生遗迹

-

10.10杨 峰:从弋阳侨置江南到大唐的两次武装移民闽地

-

10.11刘建发:陈元光唐韵之闽南语(燕翼宫落成会咏)音韵考证

-

10.12刘建发:漳州龙海颜厝水仙尊王端午习俗调研

-

10.13陈淳文化(期刊)

-

10.14卢庆顺:九龙江北溪刘氏九龙三公.docx

-

10.15何池:信阳潢川故里陈元光家族文化遗址巡礼

-

10.16刘涛:历史人类学研究方法在陈元光研究中的运用——“唐开漳圣王陈元光”像赞诗背后的故事

-

10.17郑文焕:陈元光故里”固始 源于历史本真

-

10.18郑文焕:固始派员参加厦门2018第五届陈元光文化论坛

-

10.19郭联志:漳州开漳史的硬伤——职官篇

-

10.20固始县:厦门会议3篇

-

10.21郑来发:漳州匠师与台湾寺庙建筑

-

10.22葉語銮:我的夢裏水仙

-

10.23谢建中:江西弋阳并非侨置,王绪南下也未经弋阳