-

1.1前 言

-

1.2在吕正操将军家中

-

1.2.1与宋美龄赛长寿

-

1.2.2考证邓小平何时获知粉碎“四人帮”

-

1.2.3从“照片墙”看吕正操

-

1.3儒将熊光楷

-

1.3.1“将军学者”

-

1.3.2广交朋友

-

1.3.3将军夫人

-

1.3.4穿上军装

-

1.3.5在叶帅家

-

1.3.6藏万卷书

-

1.3.7兴趣广泛

-

1.4钱学森的上海缘

-

1.4.1钱学森是“阿拉上海人”

-

1.4.2跨进交通大学校门

-

1.4.3婚礼在上海隆重举行

-

1.4.4“两弹一星”的半壁江山在上海

-

1.5从日记看两岸政要

-

1.5.1在台北拜访“日记作家”郝柏村

-

1.5.2张学良、阎锡山和戴笠的日记

-

1.5.3胡适和于右任的日记

-

1.5.4海峡此岸政要的日记

-

1.6国共密使曹聚仁

-

1.6.1曹聚仁非国非共

-

1.6.2蒋经国的莫逆之交

-

1.6.3海峡两岸精心挑选密使

-

1.6.4周恩来三次接见密使曹聚仁

-

1.6.5毛泽东与曹聚仁在中南海长谈

-

1.6.6向蒋经国报告“奉化之墓庐依然”

-

1.6.7在金门炮战时扮演要角

-

1.6.8台湾涵碧楼纪念馆透露重要信息

-

1.7反复无常的李登辉

-

1.7.1“台联党”的精神领袖

-

1.7.2变化多端的李登辉

-

1.7.3曾经言必称蒋经国

-

1.7.4“别闹了,登辉先生”

-

1.7.5走进“台联党”总部

-

1.7.6名副其实的“台独教父”

-

1.7.7组织台湾第三势力

-

1.8海峡彼岸研究江青的专家

-

1.8.1台湾也有人探讨“约法三章”

-

1.8.2崔万秋一直关注着江青

-

1.8.3陈绥民曾是延安市市长

-

1.9一个大陆作家眼中的梁实秋

-

1.9.1从“毛选”一条注释说起

-

1.9.2从事业上看梁实秋

-

1.9.3从政治上看梁实秋

-

1.9.4从个性看梁实秋

-

1.10韩素音采访手记

-

1.10.1初识韩素音

-

1.10.2纵论世界科幻小说

-

1.10.3韩素音谈信息革命

-

1.10.4关心中国儿童

-

1.10.5建议我写“星球大战”

-

1.10.6她的作品起码改八次

-

1.10.7写作《关于未来的备忘录》的前前后后

-

1.10.8她的每一本书差不多都引起争论

-

1.10.9关于中国的作家及维护作家的版权

-

1.10.10她拒绝为江青立传

-

1.10.11她不喜欢用“模糊数学”安排时间

-

1.10.12医生·教师·作家

-

1.10.13版权就是作家的专利权

-

1.10.14“我不是‘文学巨星’”

-

1.10.15她在为一位中国伟人立传

-

1.10.16作家不可能“培养”

-

1.10.17教师在做了不起的工作

-

1.10.18生动、幽默地答问

-

1.10.19韩素音的家庭生活

-

1.11台湾访见录

-

1.11.1金门战役的真相

-

1.11.2台湾小学课本里的蒋介石

-

1.11.3蒋介石之逝

-

1.11.4马英九家的信箱

-

1.11.5萧孟能与李敖

-

1.11.6我在台湾“立法院”旁听

-

1.11.7晤会台湾陆委会主委

-

1.11.8在台北施明德家中

-

1.11.9在台北寻访阎锡山之墓

-

1.11.10在台北图书馆里“温故”

-

1.12寻访台北名人故居

-

1.12.1走近张大千

-

1.12.2胡适生命的终点

-

1.12.3蒋介石最后的行馆

-

1.13庄则栋和他的台湾姐姐

-

1.13.1庄则栋怎么会有一个台湾姐姐

-

1.13.2她的母亲是哈同的长女

-

1.13.3穷书生成了哈同的“乘龙快婿”

-

1.13.4她在十六岁“花季”被逼往台湾

-

1.13.5她成为星条旗下的商人

-

1.13.6她和庄则栋终于团聚于西安

-

1.13.7“墨海渡深情”

-

1.13.8妻子称庄则栋为“水晶人”

-

1.13.9透露连闯三关的内情

-

1.13.10创立乒乓“庄氏理论”

-

1.13.11执着、认真地从事写作

-

1.13.12与庄则栋相会于上海

-

1.13.13“海外兵团”应改称“海外使团”

-

1.13.14深切怀念毛泽东

-

1.14改造黄金荣

-

1.14.1作家杜宣笑谈往事

-

1.14.2“海上闻人”黄金荣

-

1.14.3蒋介石曾是黄金荣门徒

-

1.14.4“皮泡水,水泡皮”的日子

-

1.14.5在杜宣面前连声喏喏

-

1.14.6在“大世界”前扫地

-

1.15傅雷家事

-

1.15.1《傅雷家书》出版内情

-

1.15.2傅雷一家:四个人四种性格

-

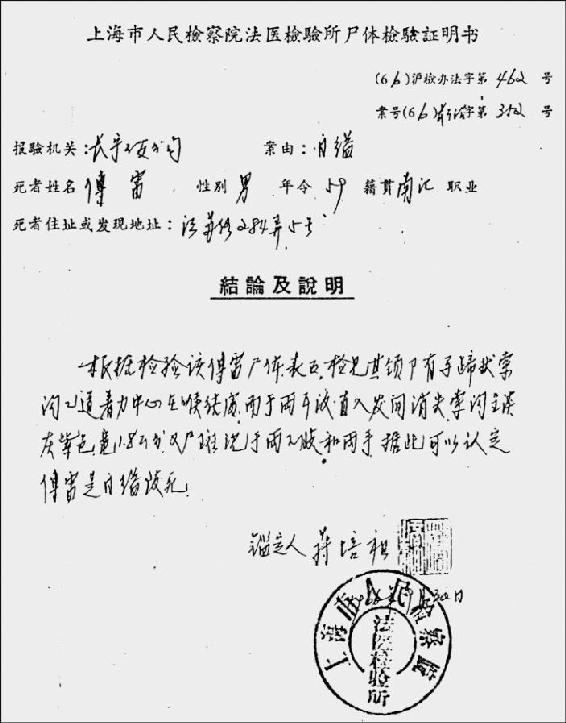

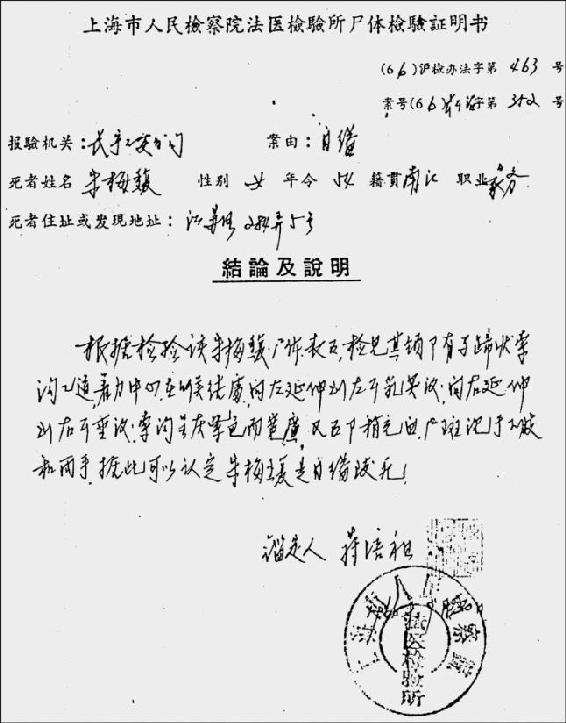

1.15.3傅雷之死的真相

-

1.15.4平凡女子的不平凡之举

-

1.16“中国房地产教父”——孟晓苏

-

1.16.1“血管里流着国共两党的血”

-

1.16.2当年他飞星走月抡大锤

-

1.16.3万里的第“4.5”个孩子

-

1.16.4在中南海的日日夜夜

-

1.16.5成为李克强、李源潮的同学

-

1.16.6第四次排浪式消费

-

1.16.7房地产“航空母舰”的“舰长”

-

1.17马思聪为什么没有回来?

-

1.17.1马思聪给我寄来20多幅照片

-

1.17.2过着隐居生活的普通百姓

-

1.17.3马思聪没有回来的真正原因

-

1.18历史拾英

-

1.18.1一顶红星帽

-

1.18.2陈望道与《共产党宣言》

-

1.18.3聂元梓,你别乱放炮

-

1.18.4“文革”轶事

-

1.18.5陈丕显之子谈柯庆施

-

1.18.6柯灵“宝刀不老”

-

1.18.7记冰心和梁实秋的友谊

-

1.18.8杨虎城身边的“小女子”

-

1.18.9生死之交留下的红色记忆

-

1.18.10清廉的宋庆龄

-

1.19名家杂谈

-

1.19.1谢晋速写

-

1.19.2贺绿汀的希望

-

1.19.3张瑞芳巧答智力题

-

1.19.4陈逸飞给我们画速写

-

1.19.5李宁印象

-

1.19.6黄健翔的“天天运动会”

-

1.19.7钱学森“永远的结”

-

1.19.8华罗庚的“架子”

-

1.19.9苏步青的笑与不笑

-

1.19.10钱锺书论“鸡”与“蛋”

-

1.19.11我眼中的吴阶平院士

-

1.19.12彭加木好友忆彭加木

-

1.19.13钱学森的西装与“爱国主义”

-

1.20叶氏万花筒

-

1.20.1获奖感言

-

1.20.2在协和医院看孙中山蒋介石病历

-

1.20.3大墙后崛起的高楼

-

1.20.4专业作家的由来

-

1.20.5话说墓志铭

-

1.20.6在《北京晚报》一万期的时候

-

1.20.7时光倒流

-

1.20.8尽信网不如无网

-

1.20.9美国登月的功臣是德国科学家

-

1.20.10“9·11”时我赶往纽约

-

1.20.11我珍藏“9·11”翌日的美国报纸

-

1.20.12俄罗斯特工·《夜宴》·杀人伞

-

1.20.13《文汇月刊》半路抢走《思乡曲》

-

1.20.14《可凡倾听》序

-

1.20.15《“蛋白质女孩”在美国》序

1

历史的侧影