第七章 边缘心态

一

金圣叹之获“狂怪”名声,与他对待科举考试的态度有很大关系。封建时代,科举考试对于绝大多数读书人来说,是人生的头等大事。偶有高才卓识者,能勘破名利关头,淡然处之,已属凤毛麟角。至于以科场为游戏处所,拿“功名”大开玩笑者,千余年间怕只有金圣叹一人而已。

这方面的记载很多,如《柳南随笔》:“(金圣叹)少年以诸生为游戏具,补而旋弃,弃而旋补,以故为郡县生不常。”作者王应奎与金圣叹同郡,所记比较可靠。其中有两点与我们前面的论述相合:一是金氏游戏科场主要是青年时的行径,即更名人瑞、自号圣叹时;二是他“弃而旋补”的办法,除更名外,还利用居住于长洲、吴县交界处,且又是府治所在,可以“为郡县生不常”。《哭庙纪略》所记稍详:“(金)为文倜傥不群,少补博士弟子员,后以岁试之文怪诞不经黜革。下科试,顶金人瑞名就童子试,而文宗即拔第一,补庠生。”至于岁试之文如何“怪诞不经”,则《清代七百名人传》记述最为具体:

人瑞为文,怪诞不中程法。补博士弟子员,会岁试,以“如此则动心否乎”命题,其篇末有云:“空山穷谷之中,黄金万两;露白葭苍而外,有美一人。试问夫子动心否乎?曰:‘动动动……’”连书三十九字。学使怪而诘之,人瑞曰:“只注重‘四十不’三字耳。”越岁再试,题为“孟子将朝王”。人瑞不着一字,第于卷之四隅,书四“吁”字。曰:“七篇中言‘孟子’者,偻指难数。前乎此题者,已有四十‘孟子’,是‘孟子’二字不必作也。至于‘朝王’,则如见梁惠王、梁襄王、齐宣王,皆朝王耳,是‘朝王’二字亦不必作也。题五字中,只有‘将’字可作。宗师不见演剧者乎?王将视朝,先有内侍四,左右立而发‘吁’声,此实注重‘将’字之微意也。”

这里记的是金圣叹两次岁试被黜的经过。明制,在学生员月有月考,季有季考,岁有岁试。岁试成绩分六等,列入末等者称“劣生”,黜革为民。此类考试多取“四书”成句为题,实为一次八股文习作。杨慎曾批评此类应试之作乃“割取碎语,抄节碎事,章句血脉皆失其真”。以金圣叹的性格,自不屑于这种繁琐的制度与死板的文字。蔡丏因所记二事,虽未详出处,但大体可信。特别是“四十不惑”一节,不仅诙谐、机智很像圣叹一贯作风,而且拿孔圣来开玩笑,这份胆量与狂态,似也非圣叹莫办。此类记载,在《菽园赘谈》、《辛丑纪闻》等书中也有,大同小异,虽有的明显离谱(如在卷面上骂教官:“即教谕亦禽兽。”),但基本事实是一致的:金圣叹在岁试中逞弄“歪才”,拿八股文开过玩笑;被除名再考,秀才失而复得;似乎此类恶作剧不止一次。

金圣叹如此“怪诞”之举,原因并非一端。既和他狂放不羁、标新立异的性格有关,也反映出“仙坛倡和”那种急于哗众取“名”的心情。同时,还带有对八股取士制度的嘲讽意味,间接表现出疏离于封建政权的“边缘心态”。

八股取士的弊病,明中后期已有充分暴露。一些有识之士通过不同方式表达出自己的不满。如作于崇祯年间的短篇小说《巧妓佐夫成名》、《鸳鸯针》[1],就有相当尖锐的抨击与嘲讽。如“如今黄榜进士,不过窗下读了这两篇臭烂帖括文字,将来胡遮乱遮敷衍成文……其中有得几个真正饱学秀才、大通文理之人?若是文人才子,一发稀少”。将“进士”与“才子”对举,抑此而扬彼,正代表了金圣叹辈的心声。

这种制度不仅内容呆板,不足以衡量才智,而且形式繁琐,对于狂放高傲者也不啻一副枷锁。每次考试,秀才们入场前要搜身、翻检文具;考场局促低矮,夏热冬寒,待遇低下。《聊斋》中描写秀才们在学校中的处境:“秀才入闱,有七似焉:初入时,白足提篮,似丐;唱名时,官呵隶骂,似囚;其归号舍也,孔孔伸颈,房房露脚,似秋末之冷蜂;其出闱场也,神情惝怳,天地异色,似出笼之病鸟……”[2]蒲氏这段文字虽写于清初,但“府、州、县、卫儒学,明制具备,清因之”[3]。金圣叹每次岁试的境况,与蒲氏所描写当相去不远。这足以激发狂傲而玩世的青年金圣叹的逆反心理。

在苏州,金榜题名固然很荣耀,而做个敢于藐视科举(这要有资本)的“才子”似乎也风光得很。苏州人关于唐伯虎的记载中,颇多涉及科举的,如祝允明《唐伯虎墓志铭》:“(唐)一意望古豪杰,殊不屑事场屋……其学务穷研造化,元蕴象数,寻究律历,求扬马元虚邵氏声音之理而赞订之,旁及风乌五遁太乙,出入天人之间,将为一家学。”陆延校《说听集》:“吴趋唐解元伯虎赴省试,有忌其文名压己者,中祸黜归。行素不羁,至是益游酒人以自娱,故为俚歌劝人及时行乐,其辞曰……”唐失意于科场,而享“才子”大名于士林及民间。直至明末,这始终是江南(尤其是苏州一带)士人喜谈的话题,并由此产生出一种印象:“才子”与“功名”未必相契,有时甚至是相悖相离的。这样的“传统”,对深具“才子情结”的金圣叹,其影响不言而喻。

明末清初,“才子情结”在下层士人中并非罕见。其表征之一是流行一时的“才子佳人”小说。此类作品的男主人公皆为倜傥风流的“才子”,如《平山冷燕》中的燕白颔、平如衡,《玉娇梨》中的苏友白等,无不以“才子”自命,他人亦无不以“才子”视之。而所谓“才子”,大都以诗赋之才见长。对只会作八股文的人,尽管科名高中,作者仍无例外地加以冷嘲热讽。这种借揄扬“才子”宣泄失意科场之情的心理,天花藏主人有明白的自述:“欲人致其身,而既不能;欲自短其气,而又不忍。计无所之,不得已而借乌有先生以发泄其黄粱事业。”[4]在这具有时代特征的“才子热”中,金圣叹扮演了双重身份的角色:既是潮流的产物,又是推波助澜者。

虽然八股之弊已渐被识者看破,虽然已有唐伯虎等榜样在,但真的要作出蔑弃功名之举,还是要有很大的勇气——或称狂气。因为这不仅意味着与富贵无缘,而且是做出了一个姿态——与“当局”疏离的姿态,并必然由此而承受强大的社会压力。饶廷襄曾揭露八股取士的社会功能:“明祖以枭雄阴鸷猜忌驭天下,惧天下瑰伟绝特之士起而与为难……求一途可以禁锢士人之心思材力,不能复为读书稽古有用之学者,莫善于时文,故毅然用之。其事为孔孟明理载道之事,其术为唐宗英雄入彀之术,其心为始皇帝焚书坑儒之心。”[5]最高统治者的意图必然导引了社会舆论,于是读书人的地位与价值在大多数人心目中,是由科举来决定的。顾炎武在《日知录》中回忆明末见闻:“余少时见有一二好学者,欲通旁经而涉古书,则父师交相谯呵,以为必不得颛业于帖括,而将为坎坷不利之人。”清人戴钧衡也述及类似的社会现象:“自科举之法行,人期速效,十五而不应试,父兄以为不才;二十而不与于胶庠,乡里得而贱之。”[6]了解到这些情况,我们对金圣叹游戏科场的行为作出评价时,就会不仅仅视为玩世或出风头,而以严肃的目光审视其内在的意味——很可能是金氏自己完全不自觉的潜蕴。

金圣叹全集

不过,依《清代七百名人传》的记载,金圣叹对自己行为的意义是完全自觉的:

以是每被黜,笑谓人曰:“今日可还我自由身矣。”客问“自由身”三字出何书,曰:“‘酒边多见自由身’,张籍诗也;‘忙闲皆是自由身’,司空图诗也;‘世间难得自由身’,罗隐诗也;‘无荣无辱自由身’,寇准诗也;‘三山虽好在,惜取自由身’,朱子诗也。”

弃秀才如弃敝屣,且以摆脱科举之“彀”为“还我自由身”,境界极高,见识也极高。只是不知蔡氏这条材料出自何处。若论对科举制度认识之透辟,似为晚清人附会。但视科考为不“自由”,则与金圣叹个性相合。故暂置阙疑。

二

我们之所以不敢遽从“自由身”之记载,还有一点疑虑,是这个看法太彻底了,与金圣叹的边缘心态有些距离。

所谓“边缘”,是相对于中心、主流,疏离而非脱离。金圣叹在对待科举问题上,正处在如此的微妙位置。这一点可从他的《赠夏广文》诗谈起。诗云:

潦倒诸生久白头,十年梦断至公楼。

杏花廊下重来坐,药草笼中实见收。

弟子歌思环震泽,劳臣碑记在长洲。

圣朝日月如清镜,下考终居第一筹。

夏广文,名鼎,《吴县志》卷六四有传:“夏鼎,字象也。江浦(人)……顺治十年为吴县教谕,勤于课士,修整学宫。督捕万,猾吏,侵占学基,伐树筑室。鼎申巡抚,督学卒按其罪,毁其居,基址遂清。摄长洲县,以事去官。”同书卷四职官表三:“(夏鼎)十年五月任,十四年十一月劾去。”诗中所咏“十年梦断”、“重来坐”,皆指夏鼎修整县学事。这是他任内的主要政绩,也是金圣叹赠诗的主要原因。

从诗中看出,夏鼎收复县学基址之事大得下层士人之心。《苏州府志》亦载此事,并提到诸生金之铉等也参与其事,助了夏鼎一臂之力。金圣叹参与否不可知,但“十年梦断至公楼”、“杏花廊下重来坐”诸语,欣喜之情见于言表,且大有扬眉吐气之意。尤可注意的是“药草笼中实见收”一语。“药草笼”出处有二:一为化用释典。《妙法莲花经》云:“如来亦复如是,出现于世,如大云起……一时等树,其泽普洽卉木丛林及诸药草。随上中下各有所受,一云所雨,称其种性而得生成。”一是《旧唐书·狄仁杰传》:“君正吾药笼中物,何可一日无也。”用在这里,喻夏广文礼贤下士,延揽人才,而自己则受其恩惠雨泽。此后不久,金圣叹赠吴县知县的诗中,再用“药草笼”语。可见接受官方之延揽、笼络,是他自觉而明确的态度。

接受延揽、笼络的具体表现,就是保留秀才的身份。前面已提到,这意味着“不自由”,起码是要经常接受教谕的考试与训诫。“教官考校之法,有月课、季考,四书文外,兼试策论。翌日讲《大清律》刑名、钱谷要者若干条。月集诸生明伦堂,诵训饬士子文及卧碑诸条,诸生环听。除丁忧、患病、游学、有事故外,不应月课三次者戒饬,无故终年不应者黜革。”[7]学政考核教谕的主要内容就是检查“训士勤惰”,从而“随时荐黜”。金圣叹诗中的“下考终居第一筹”,正是赞美夏鼎对秀才们考试、训诫勤勉,将被学政荐升。二十余年前就大开科举的玩笑,选择了“曾点行春”式人生的金圣叹,何以仍须忍受上述诸多花样,目的仅仅为保留一领青衿呢?

首先与社会地位有关。封建时代,士农工商“四民”之中,士居首位。明清之时,要成为被社会认可的“士”,起码要取得秀才的身份。而一旦成为府、县学的正式生员,就享有了一般民众所没有的种种礼遇和优待。正如顺治九年诏立学宫卧碑所云:“朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,厚以廪膳,设学院、学道、学官以教之,各衙门官以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用。”“以礼相待”且不论,就是“免其丁粮,厚以廪膳(月给米六斗)”这一条,就在封建特权阶层的最边缘,给秀才们留出了小小的位置。这种现实情况,是金圣叹无法置之不顾的。

其次,金圣叹游戏科场,本带有哗众取“名”的因素。他只有弃而复取,才能博得才名。一说金圣叹之所以如此,是认定人生至乐乃“洞房花烛夜,金榜题名时”。既然洞房之乐无法多得,就设法反复品尝金榜之乐——必先弃之,方再取之[8]。此说虽无稽,但夸张了金圣叹取生员如拾草芥的才情,怕正合于本人的初衷。

复次,社会舆论的力量也不可忽视。因为“科举一道,得失颇重,不特功名之路,抑且颜面所关”[9]。终金圣叹一生,对社会评价是耿耿于怀的(详见下章)。他只有保持秀才的身份,才得以与府、县官员倡和[10],以及参与某些表现才华的雅集。

最后,也是最重要的,是金圣叹对封建政权,虽有强烈不满,却从未生叛逆之想。所以总与之保持不即不离的关系。有一则民间传说,道金圣叹青年时游西湖,到于谦庙中祈梦,梦见一株枯树,上立一鸟。醒后悟出乃一“枭”字。自思惟入官场方可能应“枭首”之谶,故决心不登仕途,仅止于秀才即可[11]。这当然是街巷附会之说,不过倒是准确反映出金圣叹与封建政权之间既疏离而又保持联系的境况。

不过,对于金圣叹游戏科场的“边缘心态”,我们还必须指出,那都是他青年时代的事情,大体应和“装神弄鬼”的行为同一时段。入清之后,特别是“四十不惑”之后,此类的行为似再未曾有过。不仅未有,他还耗时费力编辑了八股文的范文,并作出批点,与青年时的举动判若两人。

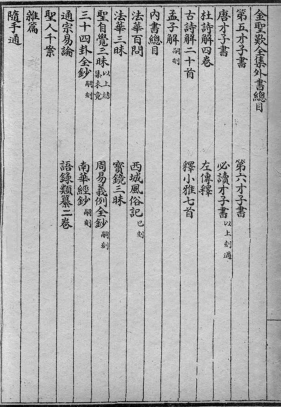

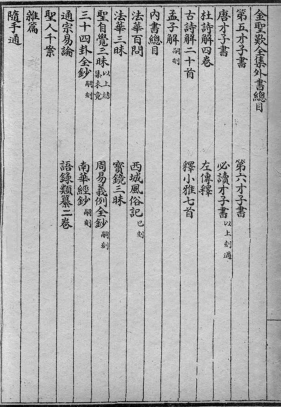

据《唱经堂遗书目录》,金圣叹编有《程墨才子》与《小题才子》。而据陆林《金圣叹全集前言》,则称乃《小题才子文》及《大题才子文》两种。不过由于他未作说明,而“大题”也罢,“程墨”也罢,今具散佚,故其书真相似已不可得知。《小题才子》前有序言,署“丁酉”,即顺治十四年,时金圣叹五十一岁。欲了解金圣叹晚年思想、心态,这是很重要的一篇文字。

所谓“小题”是八股文命题的一类,与“大题”相对而言。戴名世解释二者的分别:“制义之有大题小题也,自明之盛时已有之”,“小题者,场屋命题之所不及,而郡县有司及督学使者之所以试童子者也。”故此龚笃清在《明代科举图鉴》中指出:“小题有训练思维方法及写作技巧的功能。”金圣叹正是从这个意义上编纂此书,作为子侄辈的教材。

十分有趣的是,青年时代在科举问题上那样放纵不羁的人,到了为人之父的时候,一百八十度大转弯,几乎要把自己当年的行迹拎取出来做反面教材。如前文所引述,他在《小题才子》的序中首先申明自己编纂的动机:

去年高秋无事,自督诸子弟甥侄,读书学士堂中。每逢三六九日,即依大例,出《四书》题二,观其揣摩,以验得失……因不得已,搜括宿肠,寻余旧日所暗诵者,凡得文百五十首,茫茫苍苍,手自书写……人共传抄,各习一本,仍其名曰《才子书》。

同时,以“十福五功六不祥”来教诫子侄。所谓“十福”,都是有利揣摩研习八股文的条件,如“父母不我姑息”、“门反关以弗开,童远立而不语”、“各从师而受经”等;所谓“五功”,则是写作八股文的技巧及注意事项,如“不在句字,而在其缝”、“高手贼人古所同,必欲自雕真痴虫”、“苟流盼以旁睨,已舍予而麻迷”等;所谓“六不祥”,则是告诫之词,如“依倚家世一不祥”、“依倚奥援六不祥”等。令人难以相信,这些话出自于当年逞才傲世、游戏科场的金圣叹之口,因为其思想,甚至部分语言风格与市廛所售各种处世格言、诫子书几无差别。(不过,这篇文字的中间一段,特别是所谓“五功”,文字风格、文字水平与金圣叹一贯的风格、水准相去太远,且刊出于圣叹身后,不无可疑之处。可能是刊出时他人增补。)这虽说是身份转换——做长辈的责任——起了主要的作用,但也是其不即不离的“边缘心态”合乎逻辑的演变。

三

金圣叹的边缘心态不仅表现为疏离于当局的政治姿态,还表现为有别于“正统”观念的人生价值取向。这在他列举的人生“快事”三十三则中,可以看得很清楚。

其一:夏七月,赤日停天,亦无风,亦无云。前后庭赫然如洪炉,无一鸟敢来飞。汗出逼身,纵横成渠,置饭于前,不可得吃。呼簟欲卧地上,则地湿如膏。苍蝇又来,缘颈附鼻,驱之不去。正莫可如何,忽然大黑,车轴疾澍,澎湃之声如数百万金鼓,檐溜浩于瀑布,身汗顿收,地躁如扫,苍蝇尽去,饭便得吃,不亦快哉!

其一:十年别友,抵暮忽至;开门一揖毕,不及问其船来陆往,并不及命其坐床坐榻,便自疾趋入内,卑辞叩内子:“君岂有斗酒,如东坡妇乎?”内子欣然拔金簪相付,计之可作三日供也,不亦快哉!

其一:空斋独坐,正思夜来床头鼠耗可恼,不知其戛戛者是损我何器,嗤嗤者是裂我何书,中心回惑,其理莫措。忽见一俊猫注目摇尾,似有所睹,敛声屏息,少复待之,则疾趋如风, 然一声,而此物竟去矣,不亦快哉!

然一声,而此物竟去矣,不亦快哉!

其一:于书斋前拔去垂丝海棠、紫荆等树,多种芭蕉一二十本,不亦快哉!

其一:春夜与诸豪士快饮至半醉,住本难住,进则难进。旁一解意童子忽送大纸炮可十余枚,便自起身出席,取火放之。硫黄之香自鼻入脑,通身怡然,不亦快哉!

其一:街行见两措大执争一理,既皆目裂颈赤,如不戴天,又高拱手,低曲腰,满口仍用“者也之乎”等字,其语刺刺,势将连年不休。忽有壮夫掉臂行来,振威从中一喝而解,不亦快哉!

其一:子弟背诵书,烂熟如瓶中泻水,不亦快哉!

其一:饭后无事,入市闲行,见有小物,戏复买之。买亦已成矣,所差者至鲜,而市儿苦争,必不相饶。便掏袖中一件其轻重与前直相上下者,掷而与之。市儿忽改笑容,拱手相称不敢,不亦快哉!

其一:饭后无事,翻倒蔽箧,则见新旧逋欠文契不下数十百通,其人或存或亡,总之无有还理。背人取火,拉杂烧净,仰看高天萧然无云,不亦快哉!

其一:夏月科头赤脚,自持凉伞遮日,看壮夫唱吴歌,踏桔槔。水一时(上“汾”下“土”)涌而上,譬如翻银滚雪,不亦快哉!

其一:朝眠初觉,似闻家人叹息之声,言某人夜来已死。急呼而讯之,正是一城中第一绝有心计人,不亦快哉!

其一:夏月早起,看人于松棚下锯大竹作筒用,不亦快哉!

其一:重阴匝月,如醉如病,朝眠不起。忽闻众鸟毕作弄晴之声,急引手搴帷,推窗视之,日光晶莹,林木如洗,不亦快哉!

其一:夜来似闻某人素心,明日试往看之,入其门,窥其闺,见所谓某人,方据案面南看一文书。顾客人来,默然一揖,便拉袖命坐曰:“君既来,可试看此书。”相与欢笑,日影尽去,既已自饥,徐问客曰:“君亦饥耶?”不亦快哉!

其一:本不欲造屋,偶得闲钱,试造一屋。自此日为始,需木,需石,需瓦,需砖,需灰,需钉,无晨无夕不来聒于两耳,乃得罗雀掘鼠,无非为屋校计,而又都不得屋住。既已安之如命矣,忽然一日屋竟落成,刷墙扫地,糊窗挂画。一切匠作出门揖去,同人乃来分榻列坐,不亦快哉!

其一:冬夜饮酒,转复寒甚,推窗试看,雪大如手,已积三四寸矣,不亦快哉!

其一:夏日于朱红盘中自拔快刀,切绿沉西瓜,不亦快哉!

其一:久欲为比丘,苦不得公然吃肉。若许为比丘,又得公然吃肉,则夏月以热汤快刀净刮头发,不亦快哉!

其一:存得三四癞疮于私处,时呼热汤,关门澡之,不亦快哉!

其一:箧中无意忽检得故人手迹,不亦快哉!

其一:寒士来借银,谓不可启齿,于是唯唯亦说他事。我窥见其苦意,拉向无人处,问所需多少,急趋入内,如数给与。然后问其必当速归料理是事耶,为尚得少留其饮酒耶,不亦快哉!

其一:坐小船,遇利风,苦不得张帆,一快其心。忽逢艑舸疾行如风,试伸挽钩,聊复挽之。不意挽之得着,因取缆,缆向其尾,口中高吟老杜“青惜峰岚,黄知桔柚”之句,极大笑乐,不亦快哉!

其一:久欲觅别居与友人共住,而苦无善地。忽一人传来云,有屋不多,可十余间,而门临大河,嘉树葱然。便与此人共吃饭毕,试走看之,都未知屋如何,入门先见空地一片,大可六七亩许,日后瓜菜不足复虑,不亦快哉!

其一:久客得归,望见郭门两岸童妇皆作故乡之声,不亦快哉!

其一:佳磁既损,必无完理,反复多看,徒乱人意。因宣付厨人作杂器充用,永不更令到眼,不亦快哉!

其一:身非圣人,安能无过。夜来不觉私作一事,早起怦怦实不自安。忽然想得佛家有布萨之法,不自覆藏,便成忏悔。因明对生熟众客,快然自陈其失,不亦快哉!

其一:看人作擘窠大书,不亦快哉!

其一:推纸窗放蜂出去,不亦快哉!

其一:作县官,每日打鼓退堂时,不亦快哉!

其一:看人风筝断,不亦快哉!

其一:看野烧,不亦快哉!

其一:还债毕,不亦快哉!

其一:读《虬髯客传》,不亦快哉!

这三十三则“快哉”见于《第六才子书》卷七的批语,金氏自称是二十年前与友人王斫山,“同客共住,霖雨十日,对床无聊,因约赌说快事以破积闷”。计其时,当为崇祯十年左右,圣叹三十岁上下。

当时所说远不止于这些,这仅是金圣叹由红娘之爽快言语触发,“反自追索,犹忆得数则”。而且,时隔多年,“并不能辨何句是斫山语,何句是圣叹语矣”。当然,其中有些可大致看出出自谁口,如“本不欲造屋”、“寒士来借银”、“佳磁既损”等似合于王斫山当时境况,而“十年别友”、“久欲为比丘”、“久欲觅别居”等条则当为圣叹所说。不过,归属并无关紧要,因为这三十三则看做金、王二人的共识亦可,看做金圣叹本人生活兴味的表现亦无不可——毕竟经过他脑之过滤、手之润色。故此,欲真切认知金圣叹其人,特别是他的人生态度、价值取向,这些“快哉”实在是最生动的材料。

首先,如前文曾经提到的,这些材料有助于解决金批研究中的一个小问题。金圣叹批点《水浒》时,诡称十二岁时得到了施耐庵的“真本”,并在此旗号下,对作品大加删改。这个所谓“真本”,前有一篇序言,署名为“东都施耐庵”。此序文笔甚佳,平淡而有余味,但并非什么施耐庵所作,而是金圣叹托古自重的小狡狯。序中称:“快意之事莫若友,快友之快莫若谈。”又称:“舍下薄田不多,多种秫米,身不能饮,吾友来需饮也。舍下门临大河,嘉树有荫……”这与三十三则“快哉”文中之“久欲觅别居”、“十年别友”、“说快事以破积闷”等语若合符契。另外,序中所言人生之幻灭感、“后身”读书等,亦可在金圣叹著述中觅得影像。因此,可以断言,《第五才子书》的“施序”乃金圣叹托名之作。明确这一点,有两方面的意义。一方面为了解金氏“托古改制”手段多一硬证;另一方面,既知此序为金圣叹手笔,那么序中描述的“施耐庵”生活情景便自然转换成金圣叹生活情景。这样,此序也就成为研究金氏生活态度、价值取向的重要材料,可与三十三则“快哉”文相互印证发明之。

但是,如果我们把这些生活图景完全看成金圣叹及王斫山生活现实的真切写照,那就未免拘执了。至少“作县官”一条,二人谁也与之无缘。金圣叹曾记王斫山另一则轶事:王为他描述过江行观庐山的奇景,使他意想神驰,而别人则谓不然,金“疑复问斫山,斫山哑然失笑,言:‘吾亦未尝亲见。昔者多有人自西江来,或言如是云,或亦言不如是云。然吾于言如是者,即信之;言不如是者,置不足道焉。何则?夫使庐山而诚如是,则是吾之信其人之言为真不虚也;设苟庐山而不如是,则是天地之过也。诚以天地之大力、天地之大慧、天地之大学问、天地之大游戏,即亦何难设此一奇以乐我后人,而顾吝不出此乎哉’”!依此例而观“快哉”文,就会明白,三十三幅图景皆为金氏所追求的人生境界,是理想化的构设,也是心态的流露。

统而观之,金圣叹在生活追求上,有四个特点:第一是对感官快乐的兴趣,第二是以审美眼光看待日常生活,第三是在寻常中品味隽永,第四是以个人为价值本位——当然,这四点是密切相关的,特别是前三点。

从表层来看,这些“快哉”之事似很肤浅,特别是与“修、齐、治、平”的儒家理想(或称道学教条)来比,精神内涵似乎全然没有。林语堂曾特别指出这一点,称道其完全不同于“精神主义者”的人生态度[12]。这的确中其肯綮,甚至可说是深得金氏为文之初衷。三十三则,半数描写视觉、听觉及综合感觉的快乐。而在那篇托名的“施序”中,中心话题也是“何所得乐”,如“快意之事莫若友,快友之快莫若谈”、“不以酒为乐,以谈为乐也”、“微言求乐”、“吾友读之而乐”等。

金圣叹这种唯快感、享乐是求的人生见解,直接受到袁中郎的影响。中郎《与龚惟长先生书》:

真乐有五,不可不知。目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谭,一快活也。堂前列鼎,堂后度曲,宾客满席,男女交舄,烛气熏天,珠翠委地,皓魄入帷,花影流衣,二快活也。箧中藏万卷书,书皆珍异。宅畔置一馆,馆中约真正同心友十余人,人中立一识见极高,如司马迁、罗贯中、关汉卿者为主,分曹部署,各成一书,远文唐宋酸儒之陋,近完一代未竟之篇,三快活也。千金买一舟,舟中置鼓吹一部,妓妾数人,游闲数人,泛家浮宅,不知老之将至,四快活也。然人生受用至此,不及十年,家资田地荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻,五快活也。士有此一者,生可无愧,死可不朽矣。

中郎还对此种人生态度作进一步审视,确定其社会位置:

弟观世间学道有三种人:有出世,有谐世,有适世。出世者,达摩、马祖、临济、德山之属是也……谐世者,河南一派立定脚跟讲道德仁义者皆是……适世者,柳下、子犁、列御寇、阮籍之徒是也。以为禅,戒行不足;以为儒,口不道尧、舜、周公之学,身不行是非辞让之事。于业不擅一行,于世不堪一务,最天下不紧要人。虽于世无所忤,然贤人君子则斥之惟恐不远矣。弟最喜此一种,以为自适之极,心窃慕之。[13]

中郎曾在金圣叹的家乡为吴县令两载有余,“清次骨,才敏捷甚,一县大治”,被誉为“二百年来无此令”[14]。以他在苏州的影响,金圣叹很可能从他的著作中直接得到沾溉。即使不然,作为晚明“才子”们的偶像,中郎这种人生见解也必影响到圣叹。

中郎见解有两点最可注意:一是公然把人生价值归于“快活”,而“快活”既包括享乐,也包括“解脱”;二是为此种人生确定了“最天下不紧要人”(与“富贵闲人”、“卧闲堂”以及“多余的人”皆神理相通)的社会位置,指出其被“贤人君子”排斥的必然性。这两点,对于我们认识金圣叹“求乐”人生的底蕴,是很有启发的。

中郎之选择“天下不紧要人”之人生,固有对生命真谛的参悟,但也有逃避政治的因素。他不仅失望于政治[15],而且心怀恐惧:“今时作官,遭横口横事者甚多……鬼多于人,哭倍于贺,又安知不到我等也?”[16]而圣叹少年时雄心勃勃,何以“绝意仕进”,一心“求乐”?原因亦与中郎大体相似。他对时局之失望、对政治之逃避,篇章间俯拾即是,如:“纯是处乱世之言,艰难之及,免者几人?隐见之间,尔宜早计。”“‘不贪’、‘远害’四字,是隐居真诀……既已识得透看得确,而尚敢贪,尚敢不远,岂人情哉!”“夫秦不失德,则今日犹秦;汉不失德,则今日犹汉。乃今秦汉何在……不谓今日遂至目睹其事,盖忧惧无出之至也。”这些言论均见于《杜诗解》。宋儒以还,评杜者多着眼其忠君忧国,所谓“每饭不忘君”的精神。而金圣叹却从中看出了诸多讥刺时政、失望逃避的内容。这毋宁说是他自己心态的折射。而在“施序”中,他也明确地声明,求乐时“谈不及朝廷”,“亦不及人之过失”。因此可以说,从表面看,金氏追求的是无忧无虑的快乐人生,而骨子里是对政治的逃避,对责任的拒绝。相对于“后天下之乐而乐”的传统君子风范来说,金圣叹的“求乐”观便自我放逐到社会意识形态的边缘了。

早在魏晋之际,嵇康就已指出这种观念上的对立:“六经以抑引为主,人性以从欲为欢。抑引则违其愿,从欲则得自然。”[17]把“从欲为欢”看做人性之自然,并以之对抗儒学及礼教,这成为当时“名士”们的人生准则,也对后世产生了深远的影响。而这种观点又从大乘佛学中得到了有力的支持。《维摩诘经》宣扬“不舍道法而现凡夫事”的修道方式,把现实的享受、快乐提升为“圆通自在”的表现形式,而斥拘执戒律者为小乘偏见。这大受魏晋名士的欢迎,《维》经成为名士们最喜爱的佛典。此后的千余年间,那些张扬才情、个性的文人们,大多循此思路,把物质享乐与精神超脱糅而为一,从而充分肯定个体生命的价值。苏东坡、袁中郎则是其中的典型。金圣叹的“快哉”诸事中,也蕴含着精神超脱——或曰“禅悟”的意味[18]。如炎夏暴雨、久阴初晴、燃炮醒酒、推窗放蜂、风筝断线等图景,皆有豁然破闷的味道;拔去杂树、俊猫捕鼠、抛去残瓷、烧净旧契等,亦不妨作“公案”来体证[19]。至于金氏是否有意谈禅,并不重要。我们指出其“求乐”说的深层蕴涵,只是想说明金圣叹所追求的“快哉”境界,既是感官快乐,也是精神畅快;而这正体现出一种有别于正统的人生准则:个体生命的价值高于一切。

四

诚如中郎所讲,金圣叹种种言行,“虽与世无所忤,然贤人君子则斥之惟恐不远矣”。考金氏生平交游,始终被排除(也许是自行远离)在当时的士林“精英”的圈子之外。

明末清初,江南盛行社集之风,影响最大的,前有崇祯间的复社,后有顺康间的惊隐诗社。这两个社团的发起人与骨干都是苏州人氏。复社是与东林党一脉相承的,参与者以砥砺德行、激浊扬清为己任,很多以品格、气节著称的人物都是复社的成员,如陈子龙、夏允彝、方以智、顾炎武、黄宗羲、归庄等。崇祯五年,复社在苏州虎丘召开大会,与会者两千余人,这在当时是一个惊人的数字。在中国历史上,如此规模的士人自发集会结社,也是绝无仅有的。这样的盛事,在金圣叹本人的诗文中以及有关他的记述中,却了无痕迹,看来他与复社的活动并无任何关系。惊隐诗社可看做是复社的余波。入清后,相当一部分复社成员持不合作态度来消极抵抗,于是在苏州人氏吴宗潜、叶桓奏的倡议下成立了惊隐诗社。顾炎武、归庄、陈忱等人物都是其成员。可以肯定的是,金圣叹也与之毫无瓜葛。近年有学者考证金圣叹交游的圈子里不乏复社成员,论之凿凿,但是却没有他在复社有关的活动中交往的片言只字,因而恰恰从反面说明了金圣叹“道不同”的选择与姿态。

其实,从政治倾向看,不满于晚明的黑暗政治、憎恶抨击贪官污吏,金圣叹与复社宗旨并无二致;而对异族统治者持不合作态度,他与惊隐诗社也很相似。从议论纵横、声势烜赫方面看,复社的活动也合乎金圣叹的脾性。何以竟至于同处一地而无声气相通呢?我们且看一看复社的《盟词》:“毋蹈匪彝,毋读非圣书,毋违老成人,毋矜己长,毋形彼短,毋巧言乱政,毋干进辱身。嗣今以往,犯者小用谏,大则摈。既布天下,皆遵而守之。”这显然是“贤人君子”者流的立身之道。因而,复社虽有政治上“反对派”、“在野党”的色彩,虽不见容于当局,意识形态上却比当局还“正统”。金圣叹的种种言行几乎与上述盟词各条款无一不悖。若已加盟亦难免“大则摈”,正是薰莸异器的道理。前面提到归庄对金圣叹深恶痛绝的斥骂(第一章),主要原因正在于此。

对于未预复社、惊隐等君子之流的活动,金圣叹似乎也未在意。他本有更合自己脾性的生活方式,且不乏可以游处的朋友,无拘束的快谈、嬉戏、诗酒往还,似乎更自适一些。这个圈子的成员大多是名不见经传的小人物,如王斫山、韩住(贯华堂主人)、王伊(道树)、金昌(长文)、徐增(子能),以及魏良辅、戴云叶者流。

王斫山与金圣叹气味最为投合,尤其在放任情性、滑稽玩世方面。斫山名瀚,为世家子弟。其祖上王鏊(文恪)曾于正德间入阁,致仕后与唐伯虎为忘年知交。斫山“倾家结客”,“手尽数千万金”,以致暮年家道消乏,“瓶中未必有三日粮”,而一旦得钱仍招友豪饮,兴致不减当年。他曾借三千金给金圣叹,嘱其用做本钱营生,得利以“助灯火”。月余,圣叹会友饮酒,挥霍净尽,然后从容告斫山:“你留着这些臭钱,徒博‘守财奴’的名声,所以我为你把它们除去了。”王斫山听后一笑置之。此事归庄颇愤愤不平,在《诛邪鬼》中斥为诈骗钱财。但“受害人”王斫山确乎未存芥蒂,与圣叹的友谊一直维系到晚年。金圣叹年近半百时仍称:“彼视圣叹为弟,圣叹事之为兄。”“未知余生尚复几年?脱诚得并至百十岁,则吾两人当不知作何等欢笑!如或不幸而溘然俱化,斯吾两人便甘作微风淡烟,杳无余迹。”友谊之真挚、感情之诚笃,俱令人感动。

这个王斫山与金圣叹一样,好学博览而无意于功名,“读尽三教书”而不拘一说。尤其是在放纵性情、师心横口方面,二人堪称莫逆。某年重阳,二人乘舟游湖,舟中一女郎有些冬烘气,忽然记起《礼记·月令》中有“雀入大水为蛤”之说,便向同舟探问究竟,王斫山应声答道:“我却不懂你家的雀为何入蛤化为水?”于是,满船哄然大笑。应该说,这实属恶谑,轻薄而猥亵。但在游船中谈《礼记》,此女亦有取辱之道。金圣叹兴味盎然地把这件事记到自己著述中,盛赞王斫山的机智道:“此真用《礼记》入,妙也。”对其以性交鄙事曲解经典,大为欣赏。类似的玩笑,王斫山还开到佛教头上,声称所有佛徒只要见到酒肉,就不免“一齐合掌,诵《古诗十九首》云:‘齐心同所愿,含意俱未申’”。[20]看来,他与金圣叹一样,在嘲弄权威、神圣中获得快乐与满足。

其他人的事迹留存较少,可知者一鳞一爪而已。其中,因圣叹而名播遐迩的是韩住。韩住,字嗣昌,堂号贯华。金批《水浒》、《西厢》皆以“贯华堂”名义刊行,似得其资助。《沉吟楼诗选》有赠贯华先生诗数首,从中可知二人往来十分密切,如《病中承贯华先生遗旨酒糟鱼各一器寄谢》、《贯华先生病寓寒斋,予亦病痁不已》等。诗集中,酬唱较多的还有一位韩俊,字孙鹤,为金雍的岳父。疑与韩住相关。[21]俊与圣叹“鸡飞相及为德邻”、“一巷来往无人嗔”,交谊不逊于韩贯华。此二韩与王斫山、金圣叹亦属气味相投之同类人物。金氏的赠诗中,对他们皆以维摩诘相喻,如“客有维摩诘,身非妙吉祥”。(韩住)“如来寿量亦易讲,共道君身有辩才”。(韩俊)而圣叹亦时以维摩诘自喻:“登坛又得维摩诘”、“维摩投老借来居”等。此种比喻固有取其“病”、“佛”之内涵处,然与前述之人生态度、生活方式问题不无关系。这位韩俊对仕途的态度与圣叹相近,据圣叹《孙鹤生日试作长歌赠之》:“菁华纵然廊庙器,白眼不是功名人。”在科考面前似乎也很傲然。

金昌,字长文,号圣瑗,圣叹之族兄。其《才子书小引》:“唱经,仆弟行也。仆昔从之学《易》,二十年不能尽其事,故仆实私以之为师。凡家人伏腊相聚以嬉,犹故弟耳。一至于有所咨请,仆即未尝不坐为起、立为右焉。”对圣叹敬佩之情有逾常态。他为刊刻《唱经堂杜诗解》、《天下才子必读书》及整理圣叹遗著出了不少力气。他大半生布衣,只是在垂老时做过一任学官。

其他如王伊、徐增等,似乎皆无功名。金圣叹来往较多的诸人中,只有尤侗一个“大人物”,但交谊不深,且对圣叹略有微词。

总之,金圣叹未预“贤人君子”们的圈子并不寂寞。他的周围也有一批活跃的朋友,志趣相投,自得其乐。用现代文化学的术语讲,就是存在一个以金圣叹为代表、为核心的“亚文化群”。它从属而非脱离封建文化的大圈子,但又有自己独特的色彩,因而游离到大圈子的边缘。在主流文化的代表者“贤人君子”们看来,这是些没出息、不足道的小人物;而自“小人物”看来,他们有自己所认同的价值观,自己所满意的人生方式,只有他们真正了解人生之真谛。亚文化群的存在,是萌发异端思想、产生越轨行为的基础。而它的边缘属性,又使这个群体的成员经常处于进一步疏离还是有所皈依的矛盾心态之中。纵观金圣叹一生种种自相矛盾的言行,皆有这种文化心态的印痕。

[1] 《虫鸣漫录》。

[2] 《虫鸣漫录》。

[3] 《鸳鸯针》刊行于清初,但其中涉及科举问题的首卷作于明末。此说见林辰《明末清初小说述录》。

[4] 《王子安》篇末“异史氏曰”。

[5] 《清史稿》卷一○六《选举志》一。

[6] 《平山冷燕·序》。

[7] 冯桂芬《校邠庐抗议·改科举议》引。

[8] 《桐乡书院四议》。

[9] 《清史稿·选举志》。

[10] 《明斋小识》。

[11] 见《沉吟楼诗选》。

[12] 参见林语堂《生活的艺术》。林仿此有“快事二十四条”,亦可读。又,贾平凹有“乐而开笑”若干则,得金氏神韵。

[13] 袁宏道《锦帆集》卷三《徐汉明》。

[14] 《公安县志·袁宏道传》。

[15] 《送顾升伯太史别序》:“时事至此,尚安忍复言!”

[16] 袁宏道《答黄无净祠部》。

[17] 嵇康《难自然好学论》。

[18] 金圣叹的禅门语录《西城风俗记》有两则由维摩而开悟,《沉吟楼诗选》中自比维摩之作亦时见。

[19] 金圣叹谈禅的《西城风俗记》有:“衍兄问:‘善知识何得养猫儿?’圣叹云:‘贪看捕鼠!’”

[20] 以上均见《第六才子书》批语。

[21] 长洲韩氏为望族。据圣叹赠韩俊诗,知其父号醉白先生,为一清廉大僚。疑即万历年间的礼部左侍郎韩世能。

然一声,而此物竟去矣,不亦快哉!

然一声,而此物竟去矣,不亦快哉!