-

1.1高等院校汉语言文学专业系列教材编委会

-

1.2《跨文化交际》编委会

-

1.3总 序

-

1.4前 言

-

1.5目录

-

1.6第一章 概 论

-

1.6.1第一节 跨文化交际的界定

-

1.6.1.1一、跨文化交际与沟通能力

-

1.6.1.2二、跨文化交际与人际关系

-

1.6.1.3三、跨文化交际的表现形态

-

1.6.2第二节 跨文化交际与跨文化交际学相关术语

-

1.6.2.1一、异质文化

-

1.6.2.2二、他者文化认同

-

1.6.2.3三、文化信息编码

-

1.6.2.4四、符号解码

-

1.6.3第三节 跨文化交际学的发展及相关学科

-

1.6.3.1一、跨文化交际学的发展

-

1.6.3.2二、跨文化交际与人类学

-

1.6.3.3三、跨文化交际与心理学

-

1.6.3.4四、跨文化交际与传播学

-

1.6.3.5五、跨文化意识的培养

-

1.6.4【原典阅读】

-

1.6.4.1Cross Cultural Communication:An Introduction to th...

-

1.7第二章 文化与交际

-

1.7.1第一节 文化的概念和特征

-

1.7.1.1一、文化的概念

-

1.7.1.2二、文化的特征

-

1.7.1.3三、文化的层次

-

1.7.2第二节 交际的概念

-

1.7.2.1一、基本概念

-

1.7.2.2二、交际的特点

-

1.7.2.3三、交际的方式

-

1.7.2.4四、文化与交际

-

1.7.3第三节 跨文化交际

-

1.7.3.1一、跨文化交际的表现形式

-

1.7.3.2二、跨文化交际的四个阶段

-

1.7.4【原典阅读】

-

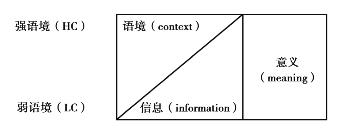

1.7.4.1语境和意义

-

1.8第三章 语言与文化

-

1.8.1第一节 语言的功能和本体

-

1.8.1.1一、语言是交际工具,也是思维工具

-

1.8.1.2二、语言是音义结合的符号系统

-

1.8.1.3三、语言的表现形式:口语和书面语

-

1.8.2第二节 语言与文化的关系

-

1.8.2.1一、语言是文化的主要载体

-

1.8.2.2二、语言与文化相互影响

-

1.8.3【原典阅读】

-

1.8.3.1文化与语言

-

1.9第四章 跨文化交际中的言语交际

-

1.9.1第一节 语言要素与跨文化交际

-

1.9.1.1一、词汇与跨文化交际

-

1.9.1.2二、语法与跨文化交际

-

1.9.2第二节 语篇与跨文化交际

-

1.9.2.1一、语篇与思维模式

-

1.9.2.2二、跨文化交际中的语篇差异

-

1.9.3第三节 语用与跨文化交际

-

1.9.3.1一、跨文化交际中语言使用的文化差异

-

1.9.3.2二、会话合作原则

-

1.9.3.3三、礼貌原则

-

1.9.3.4四、言语行为与跨文化交际

-

1.9.4【原典阅读】

-

1.9.4.11.The Matrix of Face:An Updated Face-negotiation T...

-

1.9.4.22.A Tentative Comparison of First Naming Between C...

-

1.10第五章 非语言交际

-

1.10.1第一节 非语言交际概述

-

1.10.1.1一、非语言交际的定义

-

1.10.1.2二、非语言交际的研究和发展

-

1.10.1.3三、非语言交际的特点

-

1.10.1.4四、非语言交际的功能

-

1.10.2第二节 非语言交际的分类

-

1.10.2.1一、体态语

-

1.10.2.2二、副语言

-

1.10.2.3三、客体语

-

1.10.2.4四、环境语

-

1.10.3第三节 跨文化非语言交际

-

1.10.3.1一、跨文化非语言交际的特征

-

1.10.3.2二、如何避免跨文化非语言交际中的文化冲突

-

1.10.4【原典阅读】

-

1.10.4.1The Silent Language

-

1.11第六章 全球化语境下的跨文化交际

-

1.11.1第一节 地球村

-

1.11.1.1一、全球化概念的界定

-

1.11.1.2二、全球化的基本特征

-

1.11.1.3三、全球化条件下不同组织层面的具体表现

-

1.11.2第二节 全球化进程与跨文化交际

-

1.11.2.1一、推动跨文化交际的全球化因素

-

1.11.2.2二、”地球村”区域意识的建立

-

1.11.2.3三、全球化媒介的作用与表现

-

1.11.3【原典阅读】

-

1.11.3.11.Communication in a Global Village

-

1.11.3.22.The Challenge of the Future

-

1.11.3.33.The Culture Dimension of Globalization

-

1.12第七章 跨文化交际的挑战

-

1.12.1第一节 文化认知与跨文化交际

-

1.12.1.1一、文化认知中的刻板印象

-

1.12.1.2二、偏见与歧视

-

1.12.2第二节 跨文化适应

-

1.12.2.1一、跨文化适应的内涵

-

1.12.2.2二、跨文化适应理论模式

-

1.12.2.3三、文化休克

-

1.12.3第三节 跨文化交际中的认同

-

1.12.3.1一、文化认同

-

1.12.3.2二、社会认同

-

1.12.4【原典阅读】

-

1.12.4.11.Culture Shock:Adjustment to New Cultural Environ...

-

1.12.4.22.Immigration,Acculturation,and Adaptation

-

1.13第八章 跨文化交际能力的培养

-

1.13.1第一节 交际能力与跨文化交际能力

-

1.13.1.1一、交际能力

-

1.13.1.2二、跨文化交际能力

-

1.13.2第二节 跨文化交际能力的基本要素

-

1.13.2.1一、跨文化敏觉力

-

1.13.2.2二、跨文化认知能力

-

1.13.2.3三、跨文化行为能力

-

1.13.3第三节 跨文化交际能力培养的途径

-

1.13.3.1一、培养跨文化敏觉力

-

1.13.3.2二、培养跨文化认知能力

-

1.13.3.3三、培养跨文化行为能力

-

1.13.4第四节 跨文化交际学科的发展前景

-

1.13.4.1一、“跨文化”相关学科的增加推动跨文化交际的学科建设

-

1.13.4.2二、多国跨文化交际合作研究促进跨文化交际的学科发展

-

1.13.4.3三、全球新现象、新事物扩大跨文化交际研究范围

-

1.13.5【原典阅读】

-

1.13.5.11.Intercultural Communication Competence:A Synthes...

-

1.13.5.22.Becoming More Intercultural

1

跨文化交际

1.7.4.1

语境和意义