三、 科学角色

(一) 科学角色目录

像其他社会生活领域一样,科学的社会结构具有其自己独特的地位序列和角色序列,它们通过复杂的社会选择过程分配给其成员。我们这里将把注意力集中于科学家的地位。但是我们会附带地指出,科学的社会结构,尤其是我们今天所知道的它经历了数个世纪的制度化和分化后的结构,还包含着多种其他地位和角色。这些科学辅助角色对有效地促进科学研究常常是必不可少的,其中包括各种类型的技术员、实验仪器和设备的制造者,以及有助于科学研究(例如,实验材料的准备和保管)的一系列的辅助人员。 [60]

类似于其他地位,科学家的地位包含的不是单一的角色,而是复杂多样的一组角色。其中有四个主要类型的角色:研究角色、教学角色、管理角色和把关者角色。 [61] 每一种角色都可分化出其子角色,对子角色我们在这里只提一下,但不作详细考察。

研究角色是为促进科学知识的增长做准备的,它是核心,其他角色在功能上附属于它。因为显然,如果没有科学研究,也不会有新的知识要通过教学角色来传播,也没有必要分配研究资源、没有需要管理的研究组织、没有需要把关者调节的新知识的流动。可能由于其功能的核心性,科学家明显地认为研究角色比任何其他角色都重要。思想方式是维持相互支持的角色复合体的一般例子,它并没有充分反映对集中各种角色的这种不同评价:科学家会经常坚持辅助性角色是“必不可少的”因而具有同等的重要性。然而,科学奖励系统的运转几乎以明显有偏好的方式表明,研究角色具有最高价值。被称作科学英雄者往往是因其具有科学研究者的才能,很少因为他们是教师、管理者或评议者和编者。

研究角色可分为一些子角色,但不同学科其划分的程度有所不同。在研究中,科学家把自己看做,也被其他人看做是实验家(或者更一般地说是经验研究者)或理论家,偶尔也会有高度融合的情况,例如昂里克·费米或莱纳斯·鲍林有效地兼具了这两种子角色。在体系化程度较高的学科中,其分化似乎更为明显。我们对导致科学家选择其中的某一个子角色的过程还知之甚少。在关于科学的传说之中,这甚至算不上是问题。人们认为,科学家在高度专业化能力的支配下,要么成为实验家,要么为理论家。但是,看起来其过程要比简单地把角色与自我评价的能力相匹配更为复杂。至少,它可能包括追求科学研究者的自我形象之间的互动、同等地位者和导师促成的社会化以及同等地位者、年长者和他们自己对其角色表现的不断评价。

科学研究的角色涉及科学家之间的互动,就此而言,它也有助于相互的教育与学习。教学角色,尤其是在科学界,不但要求有明确的教学法,而且在自然科学中可能比在人文学科中要求更多地通过观察实例进行潜移默化的教育。在科学界,师徒关系对于社会化是至关重要的,特别是在实验室里,这为师徒提供了互相观摩的机会。自然科学与人文学科之间这一结构上的差异还反映在下列事实方面,即自然科学领域的博士学生后较为普遍,而人文学科很少。

在科学的规范系统中,人们对研究角色与教学角色之间的优先关系也存在着矛盾心理。对一些人来说,规范要求科学家认识到其首要的职责是培养新一代的科学家,但是他不能以牺牲发展知识为代价,让教学占用太多的精力。对另一些人来说,这一规范则完全是相反的情形。我们只需想一下人们对法拉第的抱怨,他从未培养出一位后继者,而戴维培养了他,再考虑一下那些为了教学而放弃研究的科学家经常受到批评。我们将要看到,有迹象表明,在其生涯中,科学家分配给教学角色和研究角色的时间是不断变化的。

科学家的第三类主要角色通常(但并非在指导意义上)被称之为“行政管理”。这一术语通常包括范围很广及不同的各种组织环境,从临时设立的咨询或政策制定委员会、小规模科学研究的指导管理,到角色完全专门化的专职的“科学管理者”或“R&D管理者”。人们所描述的科学界的日益官僚化,常常是指全职的行政管理角色数量的增长,以及他们对科学发展过程的影响力的增加。正是由于它涉及资源在各学科、各群体及其成员中的分配,这种官僚化也会让更多的“非行政”科学家也参与到行政管理活动之中:准备计划研究的前景报告和所做工作的总结,这是传播科学研究的实际成果以外的工作。

尽管科学家的第四类角色通常也可以不太严格地包括在“行政管理”之中,但有必要把它与其他角色区别开,因为它是科学中的评价系统和角色与资源分配的基础。这就是把关者角色。 [62] 把关者分布于各个科学组织和机构之中,对于处在职业生涯每一阶段的科学家(从年轻的新手到年长的老手),他们会持续或定期地评价其角色表现,并且会提供或剥夺其机会。

把关者角色的作用对当代科学的每个方面都有影响。首先,在人员的输入和分配方面,这些科学家必须对谋求新职位的人的前途和局限性做出评价,因而这既影响到了科学家个人的流动,也在总体上影响到了人员在整个系统中的分布。至少,在美国科学界,也许还包括其他国家的科学共同体,这种把关功能似乎涉及特纳型的流动的混合:基于角色表现并由普遍主义规范所强化的竞争性流动和赞助性流动,在后一种流动中,精英或其机构将会帮助新人尽早成为其后继者。 [63]

其次,在研究设备条件和奖励的分配方面,把关者角色,至少在美国科学的社会结构中,大多是通过范围广泛或较窄的“同等地位者评议小组(panels of

peers)”而发生作用。这些同行评议小组推荐、而更常见的是决定研究员基金与研究资助和荣誉性奖励的分配。“同等地位者评议小组”这一术语所指的是被认为在其领域中有胜任能力的同行科学家,当然,不是指我们将会在对把关者群体的年龄结构的分析中看到的同龄人。

再次,在资源的不同分配的输出方面,把关者角色主要表现为评议人、编者和编辑人员等子角色:评议人负责对要发表的稿件的正确性和价值做出评价;编者和编辑人员对哪些论文将进入这种或那种科学档案作最后的裁决。 [64] 在这里,我们将试图再次确认,科学家在其职业生涯的哪些阶段,主要承担着有助于形成科学成果永久记录的这些角色,我们还将揭示,在其角色表现中,是否存在着独特的与年龄相关的模式。

(二) 科学的角色序列和角色分配

我们业已指出,各个科学家会根据他们各自不同的时间量和精力状况,以自己的方式把这四类角色结合在一起。专业化达到极点时,科学家只承担其中的一种角色,而完全不承担其他角色;但更为常见的是,他们将以不同的结合方式同时履行所有这些角色。对科学家个人来说,问题是,在他们的生涯中是否存在着一定主导角色的序列?而对前后相继的科学家同期群来说,相关的问题是,在科学角色的分配上是否存在着历史变迁?

在考虑这些问题时,我们将指出,从个体的角度讲沿着其生命历程的各阶段变动的所谓角色序列, [65] 从科学社会系统的角度讲就是角色分配。角色序列即角色或角色排列系列,人们在其一生中多数都经历这类序列,这些序列大概受角色分配的影响,角色分配是指接近承担不同角色的机遇结构的模式化途径。前者涉及的是一定的职业生涯道路,而后者涉及的是角色分布的(历史变迁的)过程和结构。具体而言,个人偏好与社会系统压力相互作用,从而产生了人们所看到的各种历史角色序列模式。

有关角色序列的系统化资料总的来说都很匮乏,在科学社会学中更是如此。“职业生涯”研究提供了一种近似角色序列的研究, [66] 然而这类研究通常讨论的是从一种职业到另一种职业的流动模式,而不是个人在同一职业中的角色排列的一定序列。林赛·哈蒙为科学领域收集了一组珍贵的数据, [67] 其中追溯了六个美国科学家同期群的角色补集系列,这些科学家于1935—1960年期间,以五年为一组,在十个主要的科学领域获得了其博士学位。重要的是,哈蒙的报告对最近一代前后的美国科学家角色的定型序列提供了无与伦比的线索;在程序上,哈蒙的数据例证了,离开对生涯中角色序列要素和角色分配的历史变迁要素进行同期群分析,会出现大量困难,赖利—约翰森—福纳的年龄分层模型也告诫我们要注意这些困难。 [68]

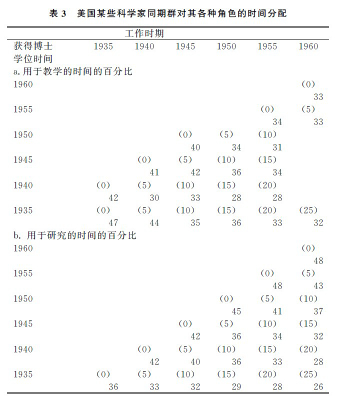

选自哈蒙的报告的表3,概括了这六个同期群所估计的 [69] 在其生涯前后相继的时期中,他们分配给不同的角色活动平均时间的比例。这里的证据既涉及了个人的生活历程中的角色序列,也涉及了科学角色结构的社会变迁。

首先,对每一个同期群来说,各行的数字表明了在其生涯中,用于研究的时间比重平缓下降,而用于行政管理的时间平缓上升。 [70] 用于教学的时间类似于研究,在其生涯中也趋于下降,有趣的例外是1950年,在其间每一个同期群用于教学的相对时间都有所增加。这种与一般的生涯模式不同的情况明显地反映了特殊历史事件对年龄分层的影响。因为角色序列中的这种明显的历史起伏,大概体现了在第二次世界大战刚结束之后,随着“GI”教育项目的迅速扩展,教学工作的增加了。

其次,表3还反映了美国科学家在其生涯的每一阶段,用于不同角色的时间分配方面的历史变迁模式。这可以从表3的前两部分(a和b)其自左到右的对角线的数字中看出。例如,对角线上端的那部分人刚刚取得博士学位。现在更近的每一个距同期群,用于教学的总时间越少,而用于研究的时间越多。在科学家生涯的其他各个阶段,其变化的历史趋势也大致是,用于教学的总时间有所下降,而用于研究的时间有所增加,但1945年同期群的戏剧性偏离则是例外(请注意,1945年一行似乎与表的a和b两部分中每一对角线都不协调)。第二次世界大战后大量退伍军人涌入高校,这似乎对1945年开始其事业的同期群产生了持久的影响,在每一相继的时期持续地打破一般同期群用于教学的时间减少、用于研究的时间增多的趋势。

非常有意思的是,教学和研究方面的同期群趋势并不与行政管理活动方面的补充趋势(表3c部分所示的对角线)相一致。这里缺乏任何稳定的趋势能对历史上科学日益的官僚化这一特征提出某些怀疑。的确,在每一同期群中,科学家随着其年龄的增加,他们投入行政管理的总时间也相对增多。但是,把对应的年龄相比较,当代科学家用于行政管理事务的时间没有像过去的科学家那样多。 [71]

对表3中数字的第三个方面的比较是按纵列的比较,它揭示出在每一时期我们所描述过的事业模式、同期群趋势和独特的历史事件的综合影响。因此,特定年份的每一列,反映的是年龄分层中的科学家角色的构成。在这里我们发现,尽管年龄分层在用于教学的时间方面没有很大的差别,但在研究和行政管理方面却有显著的差别。

在过去25年的任何一个时期,科学家越年轻,他们越把更多的时间用于研究,而更少的时间用于行政管理。例如,用于研究的时间从1935年的同期群(此时他们取得博士学位已25年,其年龄可能50多岁)的26%,直线上升到了最近的1960年的同期群(此时他们刚刚取得博士学位,其年龄可能接近30岁)的48%。更一般地说,这些结果表明,科学的社会系统为年轻科学家提供了比年长科学家更多的时间用于研究。与科学的总的年轻化结构一样,角色的这种分布与“科学是年轻人的游戏”这一普遍的思想方式 [72] 是一致的。

这些数据代表的是同期群的总的平均情况,当然,它们只提供了科学家具有个人特点的角色序列的一种粗略的近似值。它们没有指明科学家在其生涯的每一阶段分配给各种角色的时间的构成模式。它们也不同于典型调查(panel)数据,没有指明各个科学家在其生涯过程中,这些形式的变化。

不过,在哈蒙的数据中,也可找到有关个具有个人特点的角色尽管是部分但富有启示性的证据。 [73] 非常重要的是,从中可以看到专职化年龄的模式。尽管在其当时的工作(教学、研究或行政管理)中,投入某一方面的活动的全部时间比例并不存在着明显的年龄差异, [74] 但是各年龄阶层在实际所趋向的专职化的类型上却有明显的差异。这些差异与上面表3的同期群分析中发现的差异是一致的。因此,年轻者比年长者更可能把主要时间用于研究;相反,年龄越大的阶层越有可能专职于行政管理角色(但在教学角色方面的差异不显著)。例如,哈蒙发现

1.在当前的工作中完全没有时间从事研究的科学家的比例,大致说最大年龄层是最低年龄层的两倍;而把时间完全投入研究的比例,前者大致是后者的一半。

2. 在最年长层的科学家中,他们把时间完全用于行政管理的时间百分比是最年轻层的四倍。

对不同年龄阶层的科学家所履行的角色的构成加以考察,我们也可发现相同的一般模式。例如:

1. 在最年长层的科学家中,约有一半的人不再教学,也不从事研究,他们大多数专职于行政管理。

2. 最年轻层的科学家中,那些不从事教学工作的人,有70%把他们的时间主要用于研究。

哈蒙的数据还包含着另外一些线索,即年轻的科学家更强调研究,反映出在一生中他们个人所履行的复合角色内的研究角色的摩擦。通过比较科学家初次工作的时间分配与他们当前的工作的时间分配,哈蒙强调各个科学家在其生涯中维持角色模式的典型趋势。 [75] 不过,他的数据还表明,在那些有角色转变的人中,降低其用于研究的时间比重的人数,远远超过了加强其研究角色的人数。 [76]

这类资料表明了角色专职化的主要模式。但是它们显然没有说明角色序列和角色保持的动力机制,没有说明所观察到的这些模式经由出现的社会和心理机制,以及它们出现于其中的结构环境。这些在很大程度上还只是停留于猜想。

(三) 角色摩擦和角色保持的机制

科学界在思想方式上对年轻人的重视为说明角色转变的环境提供了部分解释。作为其极端形式,这种学说主张,最杰出的科学研究成果都是在生涯的早期阶段取得的,在此之后,不要再期望有任何重要成果。P. A. M. 狄拉克,理论物理学中最有思想的人之一,偶然得出了下列令人沮丧的看法,部分是模仿滑稽作品,部分是伤感性的:

当然,年龄犹如伤寒

每一位物理学家必然为之恐惧。

一旦过了三十

他虽生还不如去死。 [77]

按照这种观点,那些在其生涯早期做出了重大贡献的科学家,很快就江郎才尽了。而更多的在其早期没有什么成就的人,此后的成果只会更少。因为对这两者来说,随着年龄的增加,继续从事研究至多是一种自我欺骗行为。这种思想方式的极端形式典型地包含这样的假定,即每个科学家都有其固定的做出贡献的极限,超过了此极限就会枯竭下去。 [78]

这种思想方式,很可能被莱曼的广泛传播的但有些误导的数据加强了,它的一个不很严格的翻版认为,创造性工作在科学家生涯的早期达到顶峰,随后或多或少地同时在程度和结果方面迅速下降。随着年龄的增加创造力虽然降低了,但可获得成熟的经验,注意到这一点,这种观点就会失去说服力。这也以一定程度的乐观主义为继续履行研究角色提供了依据。约翰·冯·诺伊曼因对数学的几个分支学科有一流的贡献而著名,他认为他自己的领域就是这种情况:

当是一个年轻人时,他[冯·诺伊曼]曾几次向我提到,大约26岁之后,重大的数学创造力会下降,但是随着经验形成的某种更实在的敏锐可以弥补这种损失,至少暂时是。此后年龄的局限性会慢慢增加。 [79]

我们并未假定,思想方式决定着人们的行为,而是要指出,科学界关于年轻人的思想方式的这种极端的看法,完全削弱了继续履行研究角色的基础,温和的看法也不会有所裨益。除了其他方面的因素以外,我们料想,正如哈蒙的数据所表明的那样,正是这种思想方式氛围促成了研究角色的摩擦。

有理由相信,从研究角色向其他角色的转变的一般模式,更适宜于刚从事研究的科学家,而不是有较大造诣的科学家。社会学理论使我们料想、零散的证据也使我们相信,已被科学的奖励系统承认的较为多产的科学家,通常会保持其研究角色,他们直至生命的终结才结束其研究生涯,而不是退休即告结束。有一条证据涉及科学界的超级精英——诺贝尔奖获得者。与同他们在年龄、专业以及组织机构类型方面相称的不太突出的科学家相比,诺贝尔奖获得者在其生涯中发表研究成果的时间更早,而且能更持久地发表成果。 [80] 平均来说,诺贝尔奖获得者首次发表论文时不到25岁,而作为对比样本的科学家的年龄是28岁。更重要的是在角色维持方面,发表著作的终结时间是不同的。在九位年龄超过70岁的诺贝尔奖获得者和与之对应的科学家中,所有获奖者都一直发表成果,而对应的科学家中只有三人是这样,这表明诺贝尔奖获得者能持久地维持研究角色。在一定程度上,这可能是人们一直对他们有较大的期望的结果,这些期望来自于那些直接相关和更大环境中的人,即期望他们继续多出研究成果;在一定程度上,这也是他们已形成的、并得到了其环境支持的工作程序的结果。如一位当时年过80岁的诺贝尔奖获得者说,他并没有继续从事研究的责任感——用他的话说,“毕竟,该满足的都满足了”;然而,他的论文仍不断见诸科学杂志。 [81] 据描述,最年迈的诺贝尔奖获得者F. P. 劳斯,在87岁时“仍在勤奋工作”。

成就较高的科学家中的研究角色维持或角色摩擦,似乎还受他们在进行自我评价时所选择的参照个体和参照群体的影响。有些人把他们自己重要的成就作为一个基点,并且认为,保持这一标准的前景是渺茫的。他们更想有承担其他角色的机会,如研究组织的管理、作为元老在科学与其他制度领域之间架设沟通的桥梁、或者完全离开科学领域在大学管理或国际事务领域谋求高就。其他杰出科学家把这类科学家作为其参照群体。他们认为,即使他们年轻时出现过创造高峰,他们也会比处于其生涯顶峰的大部分其他科学家更为多产,哪怕是在假定的其事业的滑坡阶段。

问题:选择参照群体的决定因素这个普遍问题尚未解决。把科学家的角色维持问题作为一个相关的有重要意义的问题,我们要问:什么因素导致某些在其年轻时多产的科学家把此作为参照点,而预期未来是相对不多产的,但同样是在年轻时多产的其他科学家,当他们把自己的成果与大多数即使处于最多产时期的科学家的成果相比较时,他们仍期望未来是相对多产的。

无论“研究是年轻人的游戏”这种思想方式怎样,科学的价值系统都可能有助于研究角色的保持。在科学制度的各类角色中,人们都赋予研究角色以最高价值,无论是在理论研究还是经验研究方面。因而,曾卓有成效地从事过研究的科学家的自尊,在很大程度上依赖于他们研究的持续,即使他们受到了关于年轻人的思想方式的怀疑可能会苦恼。除此之外,许多科学家恰恰由于都受过科学推理的训练,因此会认识到,对大多数科学家来说,即使随着年龄的增长其科学产出或创造性确实下降了,但认为这必定适用于任何一个科学家显然是不正确的。

能够证明可以继续从事研究的知识贡献的类型和数量是比较模糊的,这有助于保持研究角色。由于只有少数人能做出开拓性的贡献,因此,即使偶尔的一点像工匠似的工作,也会足以使人们保持继续研究的自我构想。对学院科学家来说尤其如此,总体上看,他们在其工作生涯的大部分时期,把大约同样的比例即约五分之一的时间用于研究。而非学院雇员的科学家,他们的研究成果大概要用更为功利的标准来衡量,他们相继投入研究的时间更少,而投入行政管理的时间更多。 [82] 这种模式表明,构成所谓的“满意研究”的标准,在学术界、工业界和政府等科学的社会子系统中是不同的,因而其角色保持率也不同。 [83]

角色保持和角色摩擦模式,大概在科学不同层次的社会分层中也是不同的。因为像在社会生活的其他领域中一样,在科学中,在机遇结构和社会压力方面也存在着社会分层性的差异。杰出的从事研究的科学家常常会受到交叉压力。一方面,根据积累优势原理,他们早期所取得的研究成就通常会为他们的研究提供更大的便利。另一方面,他们在研究角色上所获得的声望,常常会使他们在科学领域和更大的社会领域中又承担另外的角色,如顾问、智者和元老等等。

然而,总的来说,由社会所强化的对研究的肯定似乎在分层系统的上层占主流。这种情况,即使在科学家的生涯中有棘轮效应发生作用,也会出现,由于这种效应,一旦获得了重大声誉,他们此后就不会远远跌落到此水平以下(尽管他们会被新人超过,因而其声望会相对下降)。一旦获得诺贝尔奖,终生都是诺贝尔奖桂冠者。但是,也许我们可以这样说,科学的奖励系统使获奖者难以满足于已有的成就。按照那些已达到成就顶峰的人的经验,从山下到达这个顶峰似乎只是到了另一个起点。每一个成就只被看做是其他成就的前奏。在这种背景下,对已完成的工作的强调承认会诱发继续的努力,这既可以证实科学家具有非凡的能力这一判断,也可检验这些能力是否具有持续的潜力。这种定型的期望使那些已攀上科学成就崎岖的山峰的人不可能止步不前。当然也不一定是这样,更有成就的科学家不断提高的浮士德精神会使得他们不停地工作。他们的同行和参照群体对他们的期望不断提高。至少一定时间内,对他们的期望会越来越高,而且这种期望环境会形成自己的动力和压力的测量尺度。在达到科学顶峰后止步不前的情况通常比人们可能想象的要少一些。 [84]

尽管由社会所强化的继续研究的动力可能对高层次的科学家来说更大些,但我们其他人也不乏这种动力,虽然我们知道,我们自己至多不过是科学工作者。因为一方面,当我们选择的参照群体和参照个体可以维护我们的自尊心时,我们自己的更普通的贡献也可与甚至不很杰出的贡献做比较。另一方面,科学通常被形象地描述为是一项庞大的集体活动,其中每个人对知识殿堂的建设只有一点点贡献,这种形象也有助于使普通的科学家继续从事其研究。 [85] 不过,这种社会强化作用似乎没有达到杰出科学家得以强化的程度。

所有这些考察都提出了这一假设,即研究角色与教学、行政管理以及其他角色的扩大之间的摩擦,通常出现在科学分层系统中地位较低的科学家生涯的早期,而且在他们中间相对更为频繁。据我们所知,对此猜想并没有系统的研究,尽管哈蒙有关10000名科学家的同期群数据,与已有的数据体系范围内的不同指标结合在一起,可以适用于这一研究。然而,某些证据只是略微与此猜想有关。朱克曼 [86] 提供了定性证据,以说明对诺贝尔奖获得者的早期研究成果的承认的重要性,斯蒂芬·科尔和乔纳森·科尔 [87] 从一个美国大学物理学家的样本中发现,他们早期的成果越多地以引证形式获得不同产出率的物理学家的承认,他们往往就越能在研究上保持多产。由于科学家共同体承认的程度影响分层体系中的地位,因此,这一证据至少是与此假设相一致的。

从研究角色向其他角色转变的模式是各不相同的。它们在现象学上和社会心理机制上都有差异。在一种模式中,这种转变表明了科学家价值观念的变化,或者可以更多地接近其他角色,这些角色在某种意义上比研究角色会带来更高的奖赏。无论以哪种方式,这种转变所代表的都是新角色的吸引,而不是旧角色的推动。科学家寻求这种转变,而不是被动受其影响。他无疑有继续从事研究的能力。他只是偏好那类似乎对他更有意义的角色。他可以对更大的社会环境中迅速变化的价值观作出反应,或者以更特有的方式改变其价值观,或者只是找到收入更好和更有权力、对他更有吸引力的行政职位。他认为这种变化是扩展其视野,这或许有助于确立科学在社会中的变化着的地位,或者有助于使进行战略决策的阶层理解科学和以科学为基础的技术的风险、代价和益处。

在其他情况下,科学家发现其研究不再符合其标准,继续这一研究不会给他带来什么满足。 [88] 于是,他转向另外一种角色。这类角色的变化从社会学角度看是不成问题的,无须作什么解释。

一种表面相似但实际上极为不同的角色转变的模式,就是私人的自我应验的预言。在这类情况中,科学家会偏向于继续从事研究。但是他已经相信,他已接近这样的年龄:其创造潜力或多或少不可避免地开始衰竭了。他不是继续那种他相信自己注定很快就会走下坡路的角色,而是提早转变。他认为新的行政职责会使他更多地关注教学,因而在科学的公众事业中能起到积极的作用。一旦相信他未来的研究能力会下降,提前调整就变得十分明智。但是,像任何一种自我应验的预言一样,其问题自然是,原来的假定导致了那种似乎证明该假定的行为,那么它一开始时是否是正确的?

从研究角色发生转变的另外一种模式也包含着自我应验的预言,只是它具有更多的公众性。这一角色转变是由系统导致的,而不是由个人因素产生的。这个过程不是由各个科学家自己对其继续从事研究能力的界定而导致的,而是由这样一种制度化信念导致的,即科学产出的数量和质量通常过了一定年龄后就会严重退化。这种信念已被纳入政策之中,以至一些年长的从事研究的科学家不情愿地发现自己升到了行政管理的职位,而其他人发现自己的研究条件受到了限制。研究产出随着年龄的增加而相应下降,似乎只是证明了政策的合理性,而对于产出率随着年龄下降这一信念的证实,它只能算是不成熟的证据。 [89]

自我导致的和社会导致的这两类自我应验的预言,彼此相互作用、相互加强。对角色表现的社会评价反映在自我形象中,而与这些自我形象相符的行为常常会促进有社会特点的评价。在这里,使我们感兴趣的是这种可能性,即对研究的评价可以根据年龄来分层,年轻科学家对年老科学家特别挑剔。考虑一种相关的情况,即弟子对导师的矛盾心理的心理学和社会学基础。 [90] 按照对心理学这种模式的分析,弟子尊重导师,并把导师作为自己的角色榜样,与此同时,弟子又想取代导师的位子,因为过一段时间之后,导师就会妨碍他。我们并不认为这种矛盾心理是典型的,但我们可以很容易地从科学史中找出许多例子:开普勒对第谷·布拉赫具有强烈的矛盾心理;罗兰·罗斯爵士在探索疟原虫方面对其导师曼森也有矛盾心理,他对老师的忠诚使他盛赞其师,而他对自主性的需要又使他对之大加批评。或者考虑一些更恰当的例子,在曲折多变的心理分析史中,分离主义者荣格和阿德勒对弗洛伊德所表现出的矛盾心理;在(距离我们并不近的)社会学中,年轻的孔德对圣西门的复杂感情;在精神分析学中,布夏尔(Bourchard)对夏尔科的复杂感情;在医学中,埃弗拉德·霍姆爵士对约翰·亨特的复杂感情;还可列出无限长的科学中师徒矛盾心理的清单。

弟子对导师的这种矛盾心理的可能性,或者更一般地说,年轻科学家对年长科学家的矛盾心理的可能性,大概会因科学的社会结构所提供的背景的不同而有差异。例如,如果当一个领域的重要职位不多,那么有才能的弟子发现他做出成就之后,除了导师(或其他类似的人物)所占据的职位外,“已无自己的(适合的)位子”,这时可能更易出现矛盾心理。但是,如果他那个学科的社会系统提供了大量的其他职位,有些职位的声望甚至与当前导师阶层的人的声望一样高时,就会较少地出现由结构所导致的矛盾心理。出于同样的原因,在这种相互关系中的导师,对其弟子也较少会产生矛盾心理,这些弟子在更有限的环境中,会被看做是与他们竞争的“未成熟的”后继者。

问题:按年龄分层的科学家同期群在评价他人的研究时如果不宽容,他们是否会采用不同严格性的标准,或者,是否有跨越年龄差异的共同的标准?在多大程度上,同期群在评价其领域的杰出科学家的研究成就和持续的潜力方面能达到什么程度的一致?这些模式是否会因各个学科中和各种社会系统(它们对于年轻科学家具有不同的机遇结构)的同一学科中的“市场状况”而有差异?

在生命历程的各种角色变化的模式中,包含着个体自己的期望与相关社会环境的普遍期望之间的相互作用。这自然意味着,角色变化同时受特殊的个体性发展和其环境趋势的影响。个人所经历的是与自己在特定的社会背景中变老所相关的社会事件。这种背景影响着人们赋予这些变化和他们做出调整的意义。因此,较早退出研究角色将对后继的科学家同期群有不同的影响,这些科学家在科学社会结构的历史进化的不同时刻,会遇到这种经历。对于在一定时期转向科学管理角色或科学教育角色的科学研究者来说,如果当时这种转变相对来说较少,那么,他们在这时的体验与这种变化较为常见时的体验截然不同。从研究角色向其他角色的这种转变,会因研究能够得到的(经济的、技术的和社会的)支持的变化程度,而在可能性和结果方面有所不同。例如,这类支持性资源的快速增长意味着,高年级的研究生或新毕业的博士现在能得到的技术帮助和服务,而这对一代以前的过去的研究者来说是不可能的。 [91] 这种变化可能直接影响到参与重大研究的年龄,也会间接地影响不同年龄同期群而从事研究的科学家的竞争地位。

赖利—约翰森—福纳模型和平德尔对“同时期人的不同时代性”引人瞩目的阐述 [92] 都告诉我们,不同的科学家年龄同期群会从不同的视角审视这些资源的分配和科学的角色结构。对最新的同期群来说,在一个富足的时期进入科学研究领域,能够获得资源大体上是很平常的事情。这就是他们从其直接经验中所认识到的一切。而年长的同期群常会把这看做是巨大的变化,但当他们以怀旧的心情、有时是耿耿于怀地把当前的富足与他们作为新研究者时期的困难(那时外部的资源不足而内部的资源非常重要)相对照时,他们不一定都认为这些变化更好些。

在观点方面的其他与年龄相关的差异,也可能来自科学变化的地位结构中的角色分配。年轻科学家们常常发现,有权的职位实际上被老科学家垄断了。因为尽管科学的职业化和制度化以及科学资源的巨大增长,已使政策制定者角色的数量成倍增加,但是,除了其他过程以外,科学家数量呈指数的增长实际上降低了新同期群在这些位置中的比例,而提高了他们获得这些职位的年龄。

对年轻科学家与年长科学家观点差异的这些为数不多的考察,似乎表明这些同期群之间的关系是以压力、紧张和冲突为主的。当然,关注于促成紧张和冲突的结构和过程并不是说这些就是全部。我们还注意到,在科学界的社会化过程中,存在着补充性的与年龄相关的角色的整合性方面,在这里或许比其他学科更为常见的是,教师与学生角色不久会转变为研究同事角色。研究群体有差异的年龄结构既提供了冲突的基础,也提供了合作的基础。可能正是在这种科学的政治学中,科学家年龄阶层之间的冲突逐步加深。 [93]

[60] 有关科学界角色的一个简短名目,请参见魏斯:《科学之门内外》,第29—30页。应当记住,在本书第十六章提到,弗朗西斯·培根在其《所罗门之家》中描述了各种不同的科学角色。

[61] 有关每一地位具有其独特的角色补集或角色集这个一般观念,请参见默顿:《社会理论与社会结构》,增订版(New York:The Free Press,1968),第422—438页。

[62] 众所周知,把关者角色这一概念是由库尔特·莱温在《饮食习惯背后的力量与变迁方法》(“Forces behind Food Habits and Methods of Change”)引入社会科学的,原载《全国研究理事会会刊》(Bulletin of the National Research Council)108(1943年),第65页。阿尔弗雷德·德·格拉齐亚[《科学接受系统与维利科夫斯基博士》(“The Scientific Reception System and Dr. Velikovsky”),原载《美国行为科学家》7(1963年),第38—56页]和黛安娜·克兰[《科学的把关者:影响科学杂志论文选择的某些因素》,原载《美国社会学家》2(1967年),第195—201页]把杂志的编者看作是科学的把关者。这一用法过于局限了;把关者还要调节科学人力并且分配研究资源。

[63] 关于其基本概念,请参见拉尔夫·特纳:《赞助性流动和竞争性流动与学校体制》(“Sponsored and Contest Mobility and the School System”),原载《美国社会学评论》25(1960年),第855—867页;关于它们与科学的关联,请参见洛厄尔·哈金斯和沃伦·哈格斯特龙:《美国学术科学家的赞助性流动和竞争性流动》(“Sponsored and Contest Mobility of American Academic Scientists”),原载《教育社会学》(Sociology of Education)40(1967年),第24—38页;另见哈丽特· 朱克曼:《美国科学界的分层》(“Stratification in American Science”),原载《社会学研究》40(1970年),第243—247页。

[64] 对这一角色的作用的研究最近才展开;可参见,例如,克兰:《科学的把关者》;理查德·D. 惠特利:《科学杂志的运转:英国社会科学界的两个个案研究》,原载《社会学评论》,新刊第18期(1970年7月),第241—258页;朱克曼和默顿:《科学界评价界的模式:评议人体制的制度化、结构和功能》,重印于本书第二十一章。

[65] 有关地位序列与角色序列的一般概念,请参见默顿:《社会理论与社会结构》,第434—438页。

[66] 有关难以掌握的“生涯分析”的富有启示意义的例子,请参见哈罗德·L. 维伦斯基:《工作、生涯与社会整合》(“Work,Careers and Social Integration”),原载《国际社会科学杂志》(International Social Science Journal)12(1960年),第543—560页;同一作者:《有序生涯与社会参与》(“Orderly Careers and Social Participation”),原载《美国社会学评论》26(1961年),第521—539页;德尔伯特·C. 米勒和威廉·H. 福姆:《工业社会学》(Industrial Sociology,New York:Harper & Row,1964),修订版。

[67] 参见《理科博士简况》。

[68] 这项研究中的科学家同期群在《老龄化与社会》第3卷,第1章,第1节中得到了认同;他们是指在同一时期进入某一学科领域的一群人,而不是指有相同出生日期的人。另见其书第2章和附录。

[69] 多亏有这些无与伦比的资料,我们在这里不讨论这个问题:这些有关时间分配的回溯性估计跨越了25年的时间,因而有一些回答可能会有错误。哈蒙完全意识到了这个问题,而其内在的证据表明,报告中的错误是随机性的,而不是系统性的。

[70] 我们转述了哈蒙的全表,但我们认为,“其他职务”这一类是无意义的。至多,它是未加甄别的各种成分的大杂烩。另外,它也不能以任何系统的方式表现出具有年龄特点。

[71] 所有这些资料并不能使我们把那些全职管理者这类专职角色,与各个科学家在他们的不同角色活动中的时间分配的其他变化区分开。我们在本节开始已经指出,这两类变化通常都不加区别地称之为“科学的官僚化”。还应注意到,在大学、政府部门和工业部门就职的科学家比例的变化也影响了所说的这一历史模式。

[72] 我们称其为意识形态,是因为它既包含观念也包含规范,既包含了认为是什么也包含了应当是什么。当然,它只是关于科学人员的年龄角色的意识形态中的一部分。

[73] 《理科博士简况》,第19—21页,表9—11,以及附录6,表A、B、C和D。

[74] 通过增加哈蒙的表9中(同上书,第19页)相关的百分比可以看到:31%的最年轻者、27%的中间年龄层和30%的最年长者,都把全部时间投入了教学或研究或者行政管理。

[75] 哈蒙,《理科博士简况》,第19—20页。请注意,在这一部分的分析中,他把所有同期群合并在了一起。

[76] 根据哈蒙的表11,把对角线右上角的总频数(增加者)与对角线左下角的总频数(降低者)比较而得出,通过对个人教学角色转化的对比分析(表10,第20页),一种类似的、尽管不太明显角色摩擦趋势就会变得明朗起来,这种显然转向行政管理的趋势是对研究降低的补偿活动。

[77] 恰当地说,狄拉克早在26岁时就提出了描述相对论电子的数学理论,28岁时成了皇家学会会员,而在刚过31岁这一年龄分界线,就获得了诺贝尔奖。

[78] 这种习惯看法认为,科学家只能有一篇论文或一部书“属于这些贡献范围之内”。德里克·J. 德·索拉·普赖斯和唐纳德·德布·比弗[《无形学院中的合作》(“Collaboration in an Invisibl College”),原载《美国心理学家》,1966年,第1011—1018页]根本不赞同这种关于年轻人的整个思想方式,但是通过参照那些试图从范围之内的论文中再“挤出”某些东西的合作者,他们却进一步推进了这一看法。

[79] 斯坦尼斯拉夫·乌拉姆:《约翰·冯·诺伊曼,1903—1957年》(“John vo Neumann,1903—1957”),见弗莱明和贝林编:《学术迁徙》,第239页。

[80] 哈丽特·朱克曼:《科学界的诺贝尔奖获得者:产出、合作和署名的模式》(“Nobel Laureates in Science:Patterns of Productivity,Collaboration and Authorship”),原载《美国社会学评论》32(1967年),第392—393页。

[81] 在安妮·罗重新研究的54名杰出科学家中,有17人在她再次访问时已超过了65岁。她[《科学活动随年龄的增加而变化》(“Changes in Scientific Activities with Age”),《科学》150(1965年),第313—318页]还发现,即使当他们担任了行政管理角色后,他们也仍然想继续从事研究。

[82] 有关这些模式的数据是继哈蒙的报告之后,在第二份生涯模式报告中列出的;参见全国研究理事会:《博士的生涯》,第53页。

[83] 有关适当的见解,请参见西蒙·马科森:《美国工业界的科学家》,以及伯尼·G. 格拉泽:《有组织的科学家的职业生涯》。

[84] 对社会所强化的抱负过程和随之出现的角色保持过程的这一说明,转引自本书第二十章“科学界的马太效应”。

[85] 有关这一科学形象和其正当性的证据,请参见乔纳森·科尔:《科学研究中学术影响的模式》(“Patterns of Intellectual Influence in Scientific Research”),原载《教育社会学》43(1970年),第377—403页。而对此形象提出疑义的证据,请参见乔纳森·R. 科尔和斯蒂芬·科尔:《奥特加假设》(“the Ortega Hypothesis”),原载《科学》178(1972年10月27日),第367—375页。

[86] 《科学界的精英》第6章。

[87] 斯蒂芬·科尔和乔纳森·R 科尔:《科学产出与承认:科学界的奖励系统运转研究》,原载《美国社会学评论》32(1967年),第388—389页;乔纳森·R. 科尔和斯蒂芬·科尔:《科学界的社会分层》第5章。

[88] 我们或许还记得我们曾指出,莱曼的有关年龄与科学产出率的数据中的不足并不意味着这两者之间无关系,科学产出的数量和质量事实上对全体科学家来说,在其后期都会下降,但无论如何,这种下降是存在于科学家个人之中(同样对有些人来说,其研究不会减弱,或者有时会扩大)。我们这里所指的那些科学家,他们都有研究成果下降的情况,因而会寻求承担科学界的其他角色。

[89] 关于社会主义国家从研究中的“提早引退”之政策的社会代价的说明,请参见乌拉蒂斯拉夫·萨弗尔:《科学家生活中的创造性:从科学学观点分析的尝试》(“Creativity in a Scientist’s Life:An Attempt of Analysis from the Standpoint of the Science of Science”),原载《方法论》(Organon)5(1968年),第33—34页。

[90] 下面有关矛盾心理的说明,几乎是逐字逐句地引自罗伯特·K. 默顿和埃莉诺·巴伯:《社会学的矛盾心理》(“Sociological Ambivalence”),见爱德华·A. 蒂尔亚奇安编:《社会学理论、价值观和社会学变迁:皮蒂里姆·索罗金纪念文集》(Sociological Theory,Values and Sociological Change:Essays in Honor of Pitirim Sorokin,New York:The Free Press,1963),第92—93页;另见本书第十八章。朱克曼在《科学界的精英》第5章中,对诺贝尔奖获得者中的师徒关系作了详细分析。

[91] 波利卡尔普·库什:《风格与研究类型》(“Style and Style in Research”),见《罗伯特·A. 韦尔什基金研究简报》(Robert A. Welsh Foundation Research Bulletin)20(1966年),第12页。

[92] 艺术史家威廉·平德尔所采用的这一似乎自相矛盾的术语(“Die‘Ungleichzeitigkeit’ des Gleichzeitigen”),是用以对Gleichzeitigkeit(同时代性或暂时共存)与Gleichaltrigkeit(同代性或同龄或年龄同期群状况)作出区分。考虑一下这段德文:“Jeder lebt mit Gleichaltrigen und Verschiedenaltrigen in einer Fülle gleichzeitiger Möglichkeiten. Für jeden ist die gleiche Zeit eine andere Zeit,nämltch ein anderes Zeitalter seiner selbst,das er nur mit Gleichaltrigen teilt. Jeder Zeitpunkt hat für Jeden nicht nur dadurch einen anderen Sinn,dass er selbstverständlich von Jedem in individueller Färbung erlebt wird,sondern—als wirklicher ‘Zeitpunkt,’ unterhalb alles individuellen—schon dadurch,dass das gleiche Jahr für einen Fünfzigjährigen ein anderer Zeitpunkt seines Lebens ist,als fü einen Zwanzigjahrigen—und so fort in zahllosen Varianten(每一个人都与同龄人和不同龄的人生活在同时代的丰富的可能性当中。对每一个人来说,同一个时间都是另一个时间,亦即他只与同龄人分享的他本人的另一个时代。每一个时刻对于每一个人都具有另一种意义,这不仅是因为每一个人当然都是带着个人的色彩来经历这一时刻的,而且还因为,作为现实的‘时刻’,处于一切个人的东西之下,相同的一年,对于一个50岁的人来说,与对于一个20岁的人相比,这是他生命当中的另一个时刻,而且这有无数不同的情况)。”[威廉·平德尔:《欧洲艺术史上的一代人的问题》(Das Problem der Generation in derKunstgeschichte Europas,2d ed. Berlin:Frankfurter Verlags-Anstalt,1928),第1章,第11页]赖利—约翰森—福纳模型完全采纳了这种对同时期的年龄同期群的分析及其观点。

[93] 格林伯格:《纯科学的政治学》第1部分。