-

1.1科学、技术与社会:科学社会学中一个发展着的研究纲领的预示(代中译本前言)

-

1.1.1一、 简论观念的预示

-

1.1.2二、 科学的精神特质

-

1.1.3三、 站在巨人的肩上:一个自我例证的主题

-

1.1.4四、 优势积累与劣势积累

-

1.1.5五、 优先权冲突与正在浮现的关于科学奖励系统的概念

-

1.1.6六、 科学中的多重发现:战略研究的一个基础

-

1.1.7七、 科学论文变化着的特性:个人知识与公共知识的差距

-

1.1.8八、 科学中的问题选择问题

-

1.1.9九、 社会行动未预料到的结果的恰当事例:“清教与科学”假说

-

1.1.10十、 附录:“科学、技术与社会(STS)”这个三词组的产生和传播

-

1.2作者序

-

1.3编者导言

-

1.4第一部分 知识社会学

-

1.4.1编者导读

-

1.4.2第一章 知识社会学的范式

-

1.4.2.1一、 社会环境

-

1.4.2.2二、 知识社会学的范式

-

1.4.2.3三、 存在基础

-

1.4.2.4四、 知识的类型

-

1.4.2.5五、 知识与存在基础的关系

-

1.4.2.6六、 受存在制约的知识的功能

-

1.4.2.7七、 进一步的问题和新近的研究

-

1.4.3第二章 兹纳尼茨基的《知识分子的社会角色》

-

1.4.3.1知识分子的社会角色的类型

-

1.4.4第三章 关于社会学研究方式的社会冲突

-

1.4.4.1一、 社会学发展的诸阶段

-

1.4.4.2二、 社会学研究方式冲突中的某些一致性

-

1.4.4.3三、 社会学论战的类型

-

1.4.4.4四、 结论

-

1.4.5第四章 政策研究的方法维度和道德维度

-

1.4.5.1一、 研究的基本原理

-

1.4.5.2二、 探索范围

-

1.4.5.3三、 探索取向

-

1.4.5.4四、 文化环境

-

1.4.5.5五、 组织环境

-

1.4.5.6六、 总体情况环境

-

1.4.5.7七、 界定实际问题和应用问题

-

1.4.5.8八、 界定问题时的价值框架

-

1.4.5.9九、 研究的经济体制

-

1.4.5.10十、 应用社会科学研究问题的类型

-

1.4.5.11十一、 研究与政策之间的科学差距

-

1.4.5.12十二、 研究与政策的个人间差距和组织差距

-

1.4.5.13十三、 理论与应用社会科学

-

1.4.5.14十四、 方法论与应用社会科学

-

1.4.6第五章 局内人和局外人的视角

-

1.4.6.1一、 社会变迁与社会思想

-

1.4.6.2二、 局内人信条

-

1.4.6.3三、局内人信条的社会基础

-

1.4.6.4四、 局内人和局外人的社会结构

-

1.4.6.5五、 作为“局外人”的局内人

-

1.4.6.6六、 局外人的信条和视角

-

1.4.6.7七、 交换、权衡与综合

-

1.5第二部分 科学知识社会学

-

1.5.1编者导读

-

1.5.2第六章 索罗金的科学社会学观点

-

1.5.2.1一、 索罗金的科学社会学:中心主张

-

1.5.2.2二、 宏观社会学与微观社会学的知识观

-

1.5.2.3三、 文化决定论与子系统的相对自主性

-

1.5.2.4四、 经验研究:科学社会学的定量指标

-

1.5.2.5五、 相对主义与科学真理的标准

-

1.5.2.6六、 科学知识的选择性积累

-

1.5.2.7七、 对话主题

-

1.5.3第七章 科学的社会与文化环境

-

1.5.4第八章 科学与技术兴趣中心的转变

-

1.5.4.1一、 研究方法

-

1.5.4.2二、 科学产出率

-

1.5.4.3三、 科学兴趣指标

-

1.5.4.4四、 学科之间的兴趣转移

-

1.5.4.5五、 提出一个问题

-

1.5.5第九章 科学与军事的相互作用

-

1.5.6第十章 对科学社会学的忽视

-

1.6第三部分 科学的规范结构

-

1.6.1编者导读

-

1.6.2第十一章 清教对科学的激励

-

1.6.2.1一、 为了“赞颂自然界的伟大创造者”

-

1.6.2.2二、 “使人类过上舒适的生活”

-

1.6.2.3三、 理性主义和经验主义

-

1.6.2.4四、 向科学转移

-

1.6.2.5五、 世俗化过程

-

1.6.2.6六、 宗教和科学的整合

-

1.6.2.7七、 科学和清教中隐含的假设的共同性

-

1.6.3第十二章 科学与社会秩序

-

1.6.3.1一、 对科学怀有敌意的根源

-

1.6.3.2二、 社会对科学自主性的压力

-

1.6.3.3三、 纯科学规范的功能

-

1.6.3.4四、 令公众感到神秘的高深莫测的科学

-

1.6.3.5五、 对有条理的怀疑态度的公开敌视

-

1.6.3.6六、 结论

-

1.6.4第十三章 科学的规范结构

-

1.6.4.1一、 科学与社会

-

1.6.4.2二、 科学的精神特质

-

1.6.4.3三、 普遍主义

-

1.6.4.4四、 “公有性”

-

1.6.4.5五、 无私利性

-

1.6.4.6六、 有组织的怀疑

-

1.7第四部分 科学的奖励系统

-

1.7.1编者导读

-

1.7.2第十四章 科学发现的优先权

-

1.7.2.1一、 作为社会冲突的优先权之争

-

1.7.2.2二、 科学的制度规范

-

1.7.2.3三、 科学的奖励系统

-

1.7.2.4四、 对优先权的矛盾心理

-

1.7.2.5五、 对文化上强调独创性的各类反应

-

1.7.2.6六、 强调优先权的功能和反功能

-

1.7.2.7七、 结论

-

1.7.3第十五章 科学家的行为模式

-

1.7.4第十六章 科学中的单一发现和多重发现

-

1.7.4.1一、 培根的科学发现的问题群

-

1.7.4.2二、 自我例证的多重发现假说

-

1.7.4.3三、 关于多重发现的假说

-

1.7.4.4四、 多重发现的模式

-

1.7.4.5五、 关于科学天才的社会学理论

-

1.7.5第十七章 作为战略研究基础的多重发现

-

1.7.5.1作为战略研究基础的多重发现

-

1.7.6第十八章 科学家的矛盾心理

-

1.7.6.1狂喜综合征

-

1.7.6.2潜隐记忆(“无意识的剽窃”)

-

1.8第五部分 科学中的评价过程

-

1.8.1编者导读

-

1.8.2第十九章 “承认”与“优异”富有启示性的双重含义

-

1.8.2.1一、 工具性承认的含义

-

1.8.2.2二、 荣誉性承认的含义

-

1.8.2.3三、 优异的品质含义

-

1.8.2.4四、 优异的成就含义

-

1.8.2.5五、 承认与优异之多重关联的结构和功能

-

1.8.2.6六、 奖励系统的功能和反功能

-

1.8.3第二十章 科学界的马太效应

-

1.8.3.1一、 奖励系统与“坐第41席位者”

-

1.8.3.2二、 奖励系统中的马太效应

-

1.8.3.3三、 交流系统中的马太效应

-

1.8.3.4四、 马太效应与重复功能

-

1.8.3.5五、 马太效应的社会基础和心理基础

-

1.8.3.6六、 马太效应与科学资源的分配

-

1.8.3.7七、 小结

-

1.8.4第二十一章 科学界评价的制度化模式

-

1.8.4.1一、 评议人体制的制度化

-

1.8.4.2二、 科学和人文学科中的评价模式

-

1.8.4.3三、 编辑和评议人的评价行为

-

1.8.4.4四、 《物理学评论》的档案抽样分析

-

1.8.4.5五、 投稿者的地位差异

-

1.8.4.6六、 分派评议的模式

-

1.8.4.7七、 采用率的地位差异

-

1.8.4.8八、 相对地位与采用率的差异

-

1.8.4.9九、 评议人体制的功能

-

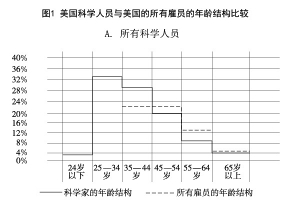

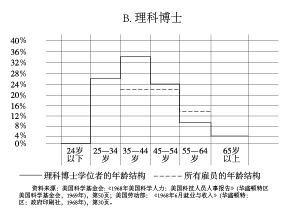

1.8.5第二十二章 科学人员的年龄、老龄化与年龄结构

-

1.8.5.1一、 科学增长与科学界的年龄结构

-

1.8.5.2二、 年龄分层与科学知识的体系化

-

1.8.5.3三、 科学角色

-

1.8.5.4四、 科学界的老人统治

-

1.8.5.5五、 科学人员的年龄、社会分层与合作

-

1.8.5.6六、 年龄分层和科学兴趣的中心

-

1.8.5.7七、 结束语

-

1.9参考文献

-

1.10译后记

1

科学社会学