第十七章 青春期

我们已经看到,米德在《萨摩亚人的成年》中以她所描绘的“萨摩亚社会生活的整个画面”作为民族志背景而得出的主要结论,在很多方面是根本性错误的。那么,她关于萨摩亚人青春期的断言又是怎样的呢?米德和本尼迪克特都完全承认青春期是一个生物学的过程。比如,本尼迪克特将青春期描述成“从定义上讲,与人类发展进程中一个普遍的生物学事实紧密相关”,而对米德来说,青春期是“一种固有的成长模式”中“最具冲击性的事件”。然而,米德认为,青春期固有的那种“分裂性的伴随状况”(disruptive concomitants),在萨摩亚却因为宽容舒适的社会环境而“成功地减弱了”。她宣称,萨摩亚人的青春期是“最安逸轻松的时期”,“特别是不具备在更加复杂的社会中——通常也在一些更加原始的社会中——使之成为让成年人担心而又对年轻人来说十分危险的时期的那些特征”。因此,在萨摩亚这种“与众不同的社会形式”里,人性中没有那些“通常也是青春期的典型特征的冲突因素”。正如我在第五章所论述的那样,在这种论断的基础上,米德毫不含糊地提出了文化因素相对于生物因素所占据的决定地位。[1]

萨摩亚的青少年们是否真如米德所说的那样,没有烦恼、没有压力,也没有在成长的这一特定时期通常具有的各种冲突现象?赫兰·卡恰多里安(Herant Katchadourian)指出,“针对普通青少年的研究结果,并不能够为青春期压力的必然性和普遍性提供实质性的证明。”然而,伦顿(W. A. Lunden)、哈斯科尔(M. R. Haskell)以及雅布隆斯基(L. Yablonsky)等人的研究结果清楚地表明,青春期的那几年对很多青少年来说确实是危险的时期,美国和其他国家的青少年犯罪行为在16岁左右达到最高峰。那么,萨摩亚的青少年犯罪情况事实上又是怎样的呢?特别是,从米德提供的关于萨摩亚女性青少年犯罪情况的信息中又能得出什么结论呢?[2]

在《萨摩亚人的成年》一书中,米德关于青少年犯罪的讨论主要是围绕越轨行为展开的。对本尼迪克特和米德来说,越轨行为这个概念直接来自她们的文化决定论。文化决定论的基本观点是:是社会,将人性中最“未分化、无差别”的原始材料“模塑成形”;其推论之一是,这种塑造的过程有时候是无效的,如果某一个体“没有成功地接受该社会的文化印记”,他就成为了一个“文化上不适应的人”,或者说是一个越轨者。[3]本尼迪克特和米德将这些不适应其社会文化模式的越轨者归为特殊的一类,正如米德在《萨摩亚人的成年》中题为“冲突中的姑娘”的那一章中所写的那样。在这一章中,对米德的整个论证非常重要的一点是,她区分了所谓的与萨摩亚文化模式不适应的“向上的越轨者”和“向下的越轨者”。米德在书里写到,向上的越轨者是那些要求“不同的或是更好的环境”并且拒斥“传统选择”的人。在这一类别中米德列举了三个女孩,她们都“没有同异性性交的经验”。莉塔,一个月经初潮才两个月的女孩,她“想去图图依拉当一名护士或者老师”;索娜,一个已经有三年月经经历的女孩,她对待比自己年轻的人态度傲慢、专制武断,对待比自己年长的人却非常的恭顺,她宣称“她追求的目标与她同伴所认可的完全不同”。还有安娜,一个宗教意识强烈的19岁女孩,“她认为自己太虚弱而无法生育孩子”。据米德所言,这三个女孩可能会在任何时候与社会发生真正的冲突,但是在她调查研究期间却没有,所以说,她们只是向上的越轨者,而不是向下的,或者是青少年罪犯。[4]

米德将青少年罪犯定义为“无法适应其文明要求的人”,“并且这种人必然与其群体发生冲突,不是因为她坚持一种与众不同的标准,而是因为她违反了这个群体的,也应该是她自己的标准。”在米德选取的25名青春期少女的样本中,有两个女孩,罗拉和玛拉是已经有多年犯罪历史的青少年罪犯。罗拉,来自修法加的17岁女孩,她好争吵,不顺从,经常随口谩骂,心怀恶意,并且持续不断地违反她那个集体的标准。对于任何问题,她都要争论;对于任何要求,她都要反对。她总是推卸工作,和姐妹们打架,嘲弄她的母亲。有一次,她在和另一名少年罪犯打架之后,曾经被驱逐出牧师的住处。出于忌妒的愤怒,她还公开指责一个与她有矛盾的女人是名窃贼。所以,“整个村子的人都知道她的劣迹”。玛拉,同样是来自修法加的16岁女孩,她喜欢巴结别人,但又狡猾叛逆;她惯于撒谎,同时也是一个盗窃犯。[5]

除了来自修法加的这两个女孩之外,米德在她“青少年犯罪的概念”那一部分中还提到了一个来自法利沙欧村的女孩,名叫莎拉。莎拉已经来了3年月经,她愚蠢、阴险而又善于欺诈,曾经因为“性罪错”而被逐出牧师的住所。在萨摩亚人眼中,这样的驱逐是非常严重的事件,说明莎拉同样违反了群体的标准,并且根据米德的定义,她也是一个少年犯。米德谈到的另一个法利沙欧村的女孩叫莫娜,她只有16岁半,但从15岁起她就开始了“乱伦和私通”。她父母本来把她交托给她叔叔来收养,并让他督促管教她任性的脾气,但她竟然为了“自己的满足”而允许叔叔和自己发生性关系。这样的性关系,米德写道,“直接违反了兄弟与姐妹之间不能乱伦的禁忌”,虽然莫娜的叔叔从年龄上讲的确可以做她的哥哥。这是一个乱伦的例子,被视为不可饶恕的滔天大罪,根据萨摩亚人的说法,犯下这种罪的人,很可能会遭到超自然力量的惩罚。比如舒尔茨就记载过这种例子,当马塔乌西亚和他的堂妹利瓦拉西发生了性关系之后,他得了一种十分可恶的疾病,而利瓦拉西生下了一个血块。莫娜和她叔叔的乱伦关系引发了家族内部的不和。按照米德的定义,莫娜的行为触犯了萨摩亚社会最严格的禁忌,无疑是一种犯罪,尽管不知为何米德没有将她归入越轨者的类别中。[6]

从米德的叙述中可以得知,她所选择的25个青春期少女中有4个很明显是少年犯。此外,从米德对这4个女孩的行为的描述中可以发现,罗拉和莫娜的犯罪行为显然发生在1925年11月至1926年5月期间,也就是米德在马努阿短暂停留的那段时间。如果我们在米德这个报告的基础上作一个比较保守的假设,这25个青少年中间,每年有一个人犯罪,那么这个比例就相当于每年每1000人中有40人犯罪。

这个比率与其他社会中的青少年犯罪率相比较,是怎样一种状况呢?我们已经知道,米德把少年犯定义为违反集体准则的人。从她举出的青少年犯罪案例中可知,这些违法行为的确对社会产生了相当大的不良影响,比如罗拉的案例,整个村子都周知她的劣迹而不得安宁,而莫娜的案例导致了家族内部矛盾。换言之,她们都是属于那种必须由审判性福努来裁定的人。因此,尽管米德没有尝试着将萨摩亚青少年犯罪行为的发生率与西方国家的相比较,但实际上这种比较是可以进行的。正如桑都所写到的那样,在西方国家,青少年犯罪被定义为“任何可以交由法庭来审判的行为”。米德所提到的25名少女,她们的年龄从十四、十五岁到十九、二十岁不等。如果我们把其年龄范围假定在14至19岁之间,那么我们就可以根据D. J. 韦斯特(West)在《青少年罪犯》中所提供的数据,即1965年在英格兰和威尔士每1000名同样年龄的少女犯下可被控告的罪行的比率,来进行一番比较研究。在14至19岁这个年龄段,每1000人中平均有4人犯罪。也就是说,被米德视为1925年萨摩亚社会中少女犯罪行为特征的犯罪率,是1965年英格兰和威尔士社会中女性青少年犯罪率的10倍。[7]

这显然是一种比较粗略的比较。但是它可以反映出,米德在1925至1926年所调查的这些女孩中,犯罪发生率事实上是非常高的。此外,米德把少年犯单独地归为越轨者或是“文化上不适应的人”——她对萨摩亚人青春期的各种概括恐怕并不适用于这些人,这反映出她的这种归类是武断而不科学的。因为她所提到的4名少年犯和3名“向上的越轨者”,加在一起占她选取的样本即25名少女人数的28%,她们显然和另外18名在米德的描述中无忧无虑、没有压力的少女一样,是萨摩亚社会环境的产物。

正如我们所了解的,米德关于萨摩亚青春期的种种结论,只是建立在她于1926(原文为1929,当误。——译者)年对那里的25名少女所进行的短短几个月的调查研究的基础之上。但是她没有因此而产生不安或是内疚,反而在几年后将这些结论推广到男性青少年身上。因此,1937年,她提出,萨摩亚的青春期是“最轻松悠闲的时期”这一说法对男青年和女青年都适用;而在1950年,她断言:“在青少年时期要逃避太多压力的男孩在萨摩亚是几乎不存在的。”这些陈述,都是米德在没有对萨摩亚的男性青少年进行专门的调查研究的情况下提出的。通过比较研究,我们已经知道,萨摩亚女性青少年的犯罪率是比较高的。为大家所公认已久的事实是,在犯罪率方面男性青少年一般要比女性青少年高出4至5倍。在这方面,萨摩亚与其他国家没有什么不同;在西萨摩亚初次犯案的932名青少年中,男女比例是5比1。因此,米德关于萨摩亚男性青少年的论述是完全没有依据的。下面我将要证明的是,萨摩亚男性青少年的犯罪率与其他国家的情况是非常相似的。[8]

然而,必须首先说明的是,我还没有遇到过一个萨摩亚人同意米德的说法,即认为萨摩亚社会的青春期是平静的、无忧无虑、没有压力的时期。瓦伊澳·阿拉伊利马,一位社会科学的研究生,他出生于西萨摩亚,12岁后开始在美属萨摩亚居住。根据他妻子费伊·卡尔金斯所说,他完全不同意那种认为萨摩亚人青春期不是“一段‘狂飙(Sturm and Drang)时期’”的说法。阿依奥诺·法纳阿菲·勒·塔加洛阿,一名伦敦大学的毕业生,以萨摩亚教育部门主管的身份曾于1971年到过澳大利亚。她发现尽管有人声称萨摩亚的青少年们没有遭受到和美国少女相同的压力,但她知道萨摩亚少女只是用不同的方式表现她们的压力,并非经历着“哪怕少一点压力与动荡的青春期”。西萨摩亚的帕波塔学校的校长,托亚·萨拉玛斯纳·马里厄托阿对萨摩亚青春期少女有比较广泛的了解。1967年12月,她跟我说,那些女孩中有许多人,她们的生活远不是无忧无虑、没有压力的。[9]

这些判断来自受过高等教育的萨摩亚人,他们对作为一名萨摩亚的青少年意味着什么,有着切身的体会。一些与我和我妻子特别熟悉的青少年向我们倾诉的话,也证实了这些判断,他们之中有男孩也有女孩。他们常常向我们诉说自己与父母的紧张关系,诉说当他们与家庭发生争吵或是受到某一个权威人物严格管教约束时内心的痛苦。比如,有一位17岁的女孩用她自己的方式记述了她的生活,她向我们描述了她被母亲暴打时强烈的愤恨,还有经常被告知去做这做那而产生的苦闷,她还补充说,她以及像她一样的人的生活仅仅是一种处于奴役之下的生活。

这些由个人亲身经历得出的结论,与我们在萨摩亚观察所得到的青少年行为的资料完全一致。正如我所提到的,萨摩亚的孩子们一直受到体罚,直到他们进入青春期。在我实地调查的过程中,我发现有56名19岁或者19岁以下的青少年受到来自父母、哥哥姐姐或者其他年长的家庭成员的体罚。在这些少年中间,有17人,或者说30%的人,年龄在11至19岁之间。另外,根据警察局的档案记录,在八起因为过度体罚而被起诉的案件中,有一半的受害者只有12至15岁。

我所提供的种种证据表明,很明显,在青春期期间承受心理压力的萨摩亚人并不在少数。正如我在第十五章已经证明的那样,这种压力表现为“谬素”状态,严重一些的则导致歇斯底里的疾病以及自杀——有证据表明,萨摩亚青少年的自杀率远远高出其他一些国家。

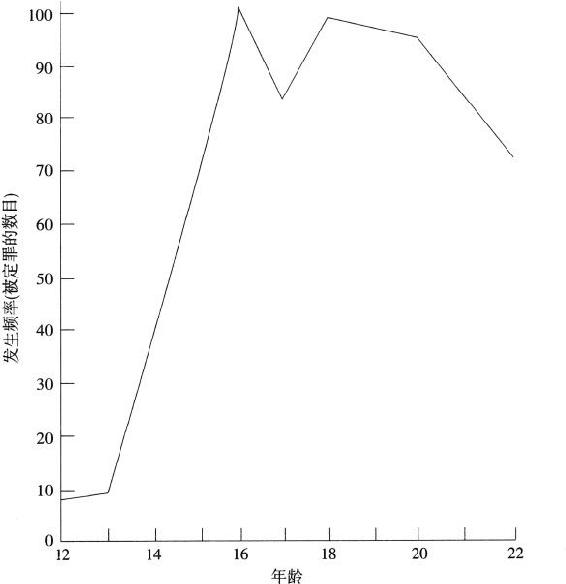

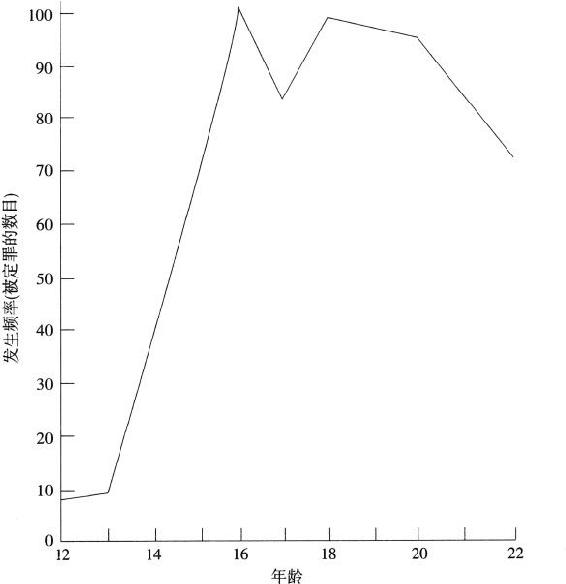

正如卡恰多里安说的那样,人成长达到青春期的标志是体能、技巧和耐力等方面出现稳定而快速的增长,这种发展通常也以青少年们卷入各种各样带有进攻性的遭遇为特征。在一次对西萨摩亚警察局档案的随机抽样调查中发现,年龄在12至22岁之间的人犯下的暴力案件中,男性犯案528件,女性犯案218件。如图表2所示,暴力行为引发的事件数自14岁以后迅速增长,到16岁时达到最高峰。此外,正如我在第十章和第十一章记述的那些案例所清楚表明的那样,自青春期初期开始,男性、女性青少年都普遍出现了参与群架事件的倾向。[10]

在16岁时,对权威的挑战和违抗也达到了一个高峰,特别体现在男性青少年身上。从青春期初期开始,萨摩亚青少年们往往会在长者(包括酋长)背后扮鬼脸或者做威胁性的手势,特别是在他们被惩罚和斥责之后;随着青春期的到来,青少年们有时会失去控制,公开进攻那些对他们来说是权威的人。比如1965年4月的某一天,一位31岁的酋长在萨瓦伊伊的一个村子巡逻,以便保证晚上10点宵禁的命令得到有效施行。他正巧遇到5名男少年一边弹着吉他一边唱着歌,他们明显违反了宵禁的规定。于是酋长立即拿起一块木板要惩罚他们。通常,孩子们在遇到酋长级的权威人士表现出这种举动时都会逃之夭夭,可这些男孩没有,他们中的一人还朝酋长猛扔了一块石头,砸得酋长的前额骨头都露了出来。后来这位酋长因为脑震荡而在医院住了两个星期。[11]

图表2 暴力犯罪:初次被定罪的年龄(12—22岁),西萨摩亚,1963—1965年(n=746)

对青少年卷入攻击性事件的分析的另外一项测量数据,来自从警察局档案中随机抽取的40个个案样本,犯罪者都是因为说污辱性或者下流的话而被定罪。在这个样本中,有16人,或者说40%,年龄在14至19岁之间,而在这16名青少年中又有13人是女孩。这些数据显示,口头上的相互攻击在萨摩亚的女性青少年之间是非常普遍的,而这也导致了她们之间相互斗殴事件的增多。

萨摩亚的青少年们从大约14岁开始就陷入了以性为根源的压力状况之中。一次对2180名初次犯案的男子进行的调查显示,因为性攻击而被定罪的人,没有一名在14岁以下。不过,有一名14岁的少年犯了猥亵罪;而且在因猥亵、强奸或者强奸未遂而被定罪的45起案件中,有19名或者说42%的犯罪者,是14至19岁之间的男性。这是一个与美国现阶段的同类情况相当的案发率。比如,根据米拉什·阿米尔(Menachem Amir)的报道,在美国,有40.3%的暴力强奸犯年龄在15至19岁之间。但是,在强奸案的受害者方面,美国和萨摩亚的情况却有显著不同。比如,阿米尔指出,在美国,只有24.9%的强奸案受害者年龄在15至19岁之间;而来自西萨摩亚的32起强奸和强奸未遂案件的样本表明,15至19岁之间的受害者占62%。一份来自澳大利亚的统计数据表明,在萨摩亚,强奸案受害者为处女的比例明显高于其他文化下的社会:布什(J. P. Bush)报道说在澳大利亚的维多利亚,30.5%的强奸案受害者受害之前是处女;而我对萨摩亚的调查显示,强奸案中受害者是处女的,有60%之多。[12]

图表3 初次被定罪的年龄,西萨摩亚,1963—1965年(n=2717)

这些情况表明,萨摩亚社会传统的性道德使得少女们在进入青春期以后遭受了巨大的压力。在她们各自的家庭中,同时作为厄卡勒西亚的一员(她们中绝大部分都是),这些少女们不得不服从严格的纪律以保持她们的贞操,直到她们获得一场体面的婚礼为止——尽管与此同时,她们总是处于偷偷摸摸的强奸和暴力强奸的危险之中。所以,在萨摩亚的村子中,对于青春期的少女们来说,以下警告实在是老生常谈:必须和家庭中的其他女孩一起睡觉,以减少被偷偷摸摸强奸的可能性;尤其是不能独自一人走出村子,以免遭到强奸。此外,萨摩亚少女大多在19岁以后离家私奔,这些场合总是充满了不可预测和惴惴不安。萨摩亚人的性道德为青春期少女们所呈现的严酷考验,能够产生非常明显的压力;当压力达到顶点,自杀行为便时有发生。比如图佩和马卢的自杀事件(见第十五章),还有那个22岁的女孩,她在被偷偷摸摸强奸失去贞操后结束了自己的生命(见第十六章)。

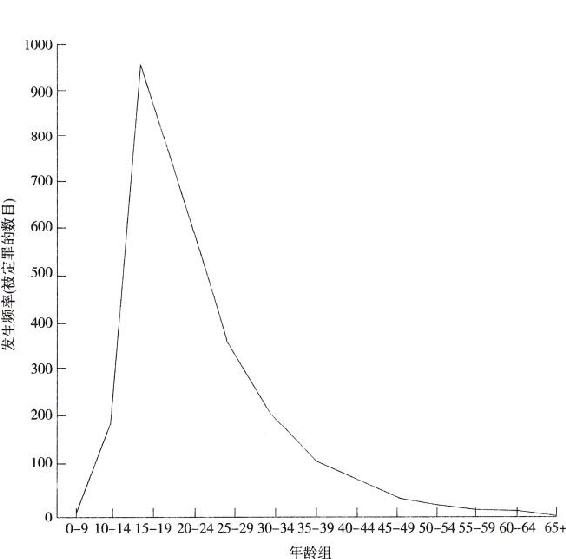

现在,让我们回到关于萨摩亚青少年犯罪的总体讨论上来:正如我们已经知道的,对米德自己提供的关于1920年代中期萨摩亚社会中14至19岁的少女行为的信息所进行的分析表明,那里的青少年犯罪率相对而言是比较高的。米德断言,萨摩亚社会中男性和女性在青春期都是无忧无虑的,并且在他们身上几乎不存在别的社会中所具有的冲突因素。为了进一步检验米德的这种论断,1967年,我决定对西萨摩亚的青少年犯罪情况进行一番更加详细的调查。当时,在西萨摩亚唯一可以获得的犯罪案件情况的资料是警察和监狱部门的年度报告,但其中并不包含罪犯们的年龄信息、不过,我找到了一个方法,从警察局档案中随机(random)随机抽取一个样本进行编辑整理,注明每一个案件的作案者年龄、性别、案件的性质以及审判定罪的日期。用这种方法,我整理编辑了总共2717名罪犯的情况。这个随机样本中的案件涉及袭击以及其他暴力犯罪行为、“煽动破坏和平的行为”、偷窃和财产犯罪行为、非法入侵行为、强奸和猥亵行为、诱拐和劫持行为、妨碍警察执法的行为、口头威胁、侮辱或出言下流的行为、酗酒以及做伪证的行为。这些案件中的绝大部分都发生在1960年代早期,主要是乌波卢岛上的居民所犯。

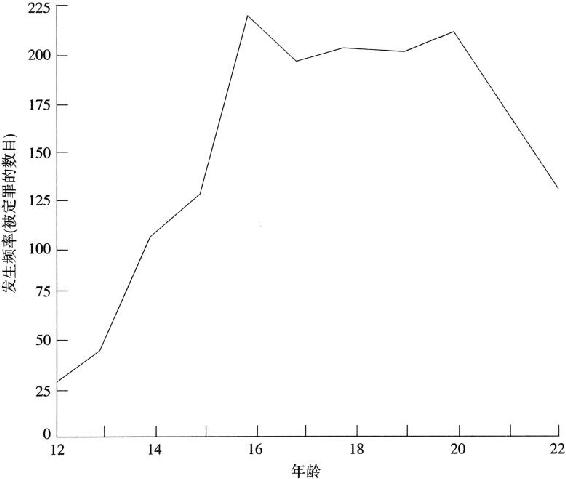

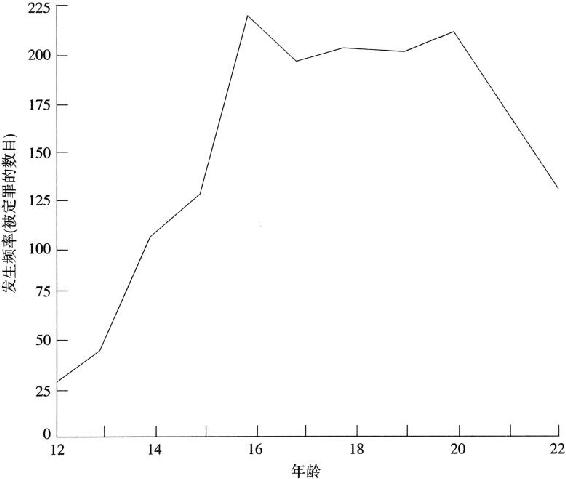

图表4 初次被定罪的年龄(12—22岁),西萨摩亚,1963—1965年(n=1607)

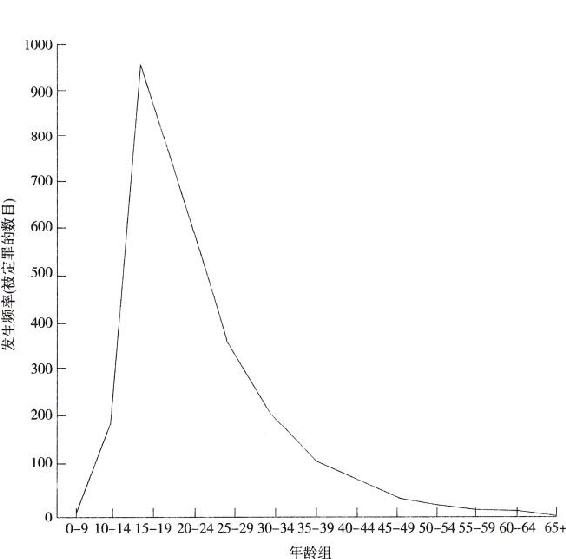

我根据初次作案时的年龄对这些罪犯进行了列表分析,发现总体的年龄范围是9至80岁,在2717名罪犯之中,男性2180人,女性537人,男女比例大概是4比1。但是,在932名初次犯案时为15至19岁的罪犯中,男性777人,女性155人,男女比例大概是5比1。

图表3表明了我的样本中这2717名罪犯初次犯案的年龄,以体现不同年龄段犯罪的相对发生率。从图表中可以发现,从14岁开始,初次犯案的发生率明显增加,在15—19岁时达到高峰。通过对样本中年龄在12—22岁之间的初次犯罪者更加详细的分析表明(见图表4),在青春期的初期阶段,犯罪率急剧上升,在16岁时达到一个明显的顶峰,而在青春期剩余的几年中则保持了较高水平的平稳状态。

这些对萨摩亚青少年初次犯罪年龄发生率的调查资料,与米德对萨摩亚青春期的描述根本不同,相反,却与在其他国家找到的相关资料非常一致。例如,希利和布若内在1909—1911年期间对芝加哥青少年法庭进行的调查表明,不论男性还是女性,青少年犯案率最高的年龄是16岁。阿德勒、卡恩和斯图亚特在1928—1932年对加利福尼亚州伯克利市的青少年犯罪情况的调查中发现,“在全体犯案者中占百分比最多的是16岁年龄群”。布洛赫和福利恩在1956年指出,15岁半是美国青少年罪犯的平均年龄。哈斯科尔和雅布隆斯基在谈到1972年美国犯罪统计情况时提出,“与其他年龄段的人相比,十六七岁的被逮捕者频率更加显著。”查林格尔在1977年讨论澳大利亚青少年罪犯的情况时说,“在接受法庭审判的人中,16岁的人组成了最大的个别群体。”[13]

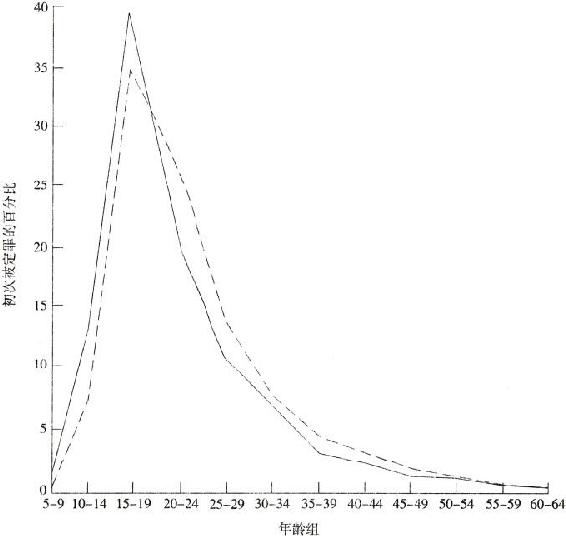

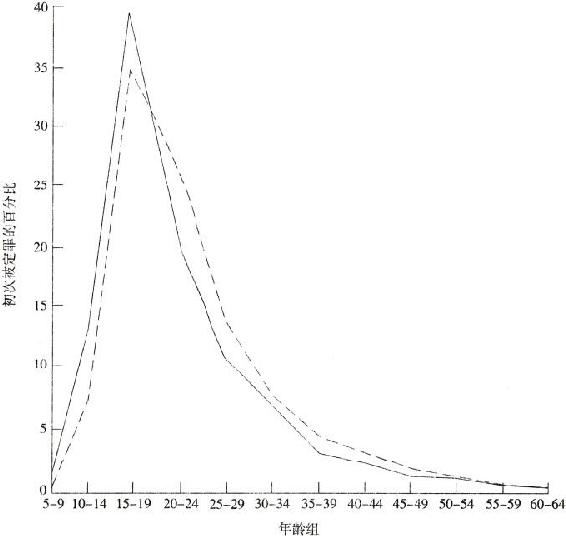

图表5 初次被定罪的年龄:英格兰

此外,在图表5中,我将我1967年在西萨摩亚获得的初次犯案年龄的数据和西里尔·巴特(Cyril Burt)在《青少年罪犯》一书中所采用的英格兰地区罪犯初次犯案年龄的数据进行了直接比较。很显然,在萨摩亚和英格兰,青春期的青少年犯罪率大体上是相近的。萨摩亚和美国在这方面也很相似。伦丁对1963年美国被捕者的调查研究显示,38.4%的人初次犯案年龄在20岁以下;而我于1967年对西萨摩亚的调查数据中同样情况的人占到总数的41.6%。

这些数据清楚地表明,萨摩亚的青春期远不像米德所断言的那样,“没有烦恼”、“没有压力”,是“最轻松安逸的时期”,而是事实上与美国、英格兰和澳大利亚的情况相同,是一个青少年犯罪发生率比人生其他任何阶段都更为频繁的时期。正如我在本章中所说明的那样,米德本人的资料中也有充分的证据可以证明,在1920年代中期萨摩亚的情况也是如此。由此,米德对于萨摩亚社会青春期的性质的描述,和我在第九章到第十八章已经证明的,她对萨摩亚人生活的其他重要方面的描述一样,也是根本错误的。所以,米德在《萨摩亚人的成年》一书中依据这些错误描述而提出的“文化因素相对于生物因素所占据的决定地位”的论断显然是无效的,同样,她不断散播的“反例”也根本不成其为反例。换言之,米德关于生物因素对萨摩亚青少年的行为并无多大影响的陈述,被证明是完全错误的。