第十六章 性道德和性行为

米德的《萨摩亚人的成年》一书之所以能够迅速地吸引了大众的注意力,不是出于别的原因,正是因为她用引人入胜的笔调把萨摩亚描写成青少年自由性爱的天堂。1928年9月的《美国信使》上有文章称,米德女士发现在萨摩亚完全没有西方文明中由性产生的各种问题。同时,弗雷德里克·奥布赖恩(Frederick O'Brian)评价该书是“情色领域中”的一个非凡成就。这些判断都是可以理解的,因为正是米德宣称,在浪漫的南海地区中生活的萨摩亚人,是世界上性调适方面上最和谐的民族之一;在他们之间,婚前的性行为是自由的,是他们“最好的消遣方式”。女孩们会推迟结婚的时间,“以便能够享受尽可能更多年的随意性爱”。这种观点确实传播得是如此广泛,以至于很多人开始相信萨摩亚的文化中包括“制度化的婚前性行为”(用约翰·霍尼格曼的话来说)。比较早地支持这一论点的人是博厄斯的学生罗伯特·罗维,他在对《萨摩亚人的成年》的评论中说,“米德女士对玻利尼西亚的自由情爱的生动描写真是令人信服,与早期旅行家的报告彼此吻合。”[1]

这种评论,对于塔希提岛——布干维尔的新塞西拉岛(1)——来说,可能是正确的。因为1925年,罗维曾“纯粹消遣式地”访问过那里。但是这种评论并不适合萨摩亚,像巴若斯所证明的那样,萨摩亚在很多方面都明显地不同于东玻利尼西亚。二者在文化风俗上最明显的差异莫过于关于性道德方面的差异了。查尔斯·维尔克斯这位早期博识的旅行家,曾到过萨摩亚群岛。1839年,他记录道:在萨摩亚人中间“不存在随意的性交”,“萨摩亚妇女们的表现与塔希提妇女的表现形成鲜明的对比”。此外,拉洛汤加的那位教师塔乌恩加(Ta'unga)于1862年在塔乌写就的报告中说,在马努阿,通奸行为并不像在拉洛汤加那样“习以为常”。这种文化上的差异是有其历史根源的,即在异教时期的萨摩亚,陶泊们(或者说处女代表们)拥有非常重要的社会地位,婚礼上处女的童贞被极为珍视。所以,像普理查德在1866年提到的,在萨摩亚人中,“酋长的女儿们的贞节是整个部落的骄傲和自豪”,一些年长的保姆从这些少女“很小的时候”就守护着“她们的美德和光荣”。普理查德在这里还特别提到了陶泊制度,而克拉梅在1902年评述这种制度的价值时说,“在古代异教时期这种对处女童贞的尊重,使我们想起了守护女神维斯太(Vestal)的圣火的贞女、关斯人(Guansches)的华里马瓜达(Huarimaguadas)、印加人(2)的太阳处女。这种尊重使得萨摩亚这个民族的道德高度同他们的传统保持一致。”此外,萨摩亚人自己也赋予他们的处女代表们一种特殊的卓越地位。例如,在西萨摩亚的宪政大会上,一位首席代表骄傲地宣称:“在同一个太阳底下,没有哪个国家像萨摩亚这样重视处女的问题”。[2]

对于这种极为明显表示高度珍视处女童贞的陶泊制度,米德又是如何描述的呢?她告诉我们,陶泊是拥有童贞的人,将会在婚礼上接受新郎家族中议事酋长的正式检验,被排除在“其他年轻女性都会拥有的自由和轻松的性试验”之外。米德还说,尽管“在理论上各个等级的人在婚礼上都应该举行”这种童贞检验的仪式,但是一个陶泊如果已经不是处女,她可以向主持仪式的议事酋长道出实情,以“避免在众人面前蒙羞”。米德在1928年把这种陶泊制度描述为普遍的“婚前乱交”实践的一个古怪的附属物。在这种制度中,“保持童贞的责任”被陶泊承担起来了,而“其他所有女性”却得到豁免;对陶泊童贞的“法定要求”也可以被很简单地避开,只要得到她未婚夫家族的议事酋长的默许即可。我们将会看到,这些说法是对萨摩亚传统的陶泊制度一种严重的歪曲。[3]

第八章曾提到过,在萨摩亚的异教时代,一个象征酋长有权在其家族中挑选出一位性成熟的处女——通常会是象征酋长自己的某个女儿,授予她陶泊的名位。在萨摩亚的家族中,女性同族亲属与她们的兄弟相比拥有一种特殊的地位,所以一个陶泊是一个酋长家庭中尊贵地位的典范,也因此成为其他象征酋长或者该头衔的继承人们在婚姻上追求的目标。同象征酋长一样,一位陶泊的授职仪式也需要地方政治组织内所有的成员都参加。在这个仪式之后,用萨摩亚的一个习语来讲,“他们将环伺四周,保卫这位女士的光荣”。在每一个拥有象征酋长的地方政治组织中,都会有一个这样的陶泊,而整个萨摩亚都知悉并且尊敬她们的传统头衔。史蒂文森把陶泊称为她所在村庄中的“神圣少女”,这一称谓揭示了这个地位所带有的特殊光环。比如,在正式场合陶泊有资格坐在一个屋子中留给高级酋长们的位置上,在这种场合中,其他人要用敬语与她说话。埃拉也曾提到,萨摩亚少女从第一次月经来潮开始,就要受到“严密的守护和严格的看管”。一位陶泊则会受到阿纳努玛(analuma)的特殊照顾,阿纳努玛是一个主要由村庄里父系亲属中处于性成熟期的未婚女性组成的团体。一旦身处其中,她就会受到老年妇女们非常认真勤勉的监护;这些人就像西班牙的保姆一样,“无时无刻”不在注视着她。[4]

一位陶泊就是一个性成熟并保持童贞的有地位的处女。她的童贞与基督教世界中所重视的童贞明显是不同的。基督教的这一理想典范,起源于尼斯的格列高利(Gregory of Nyssa,早期神学家)和其他人对于人类堕落前的亚当和夏娃的纯洁状态的冥想,追求一种无性别的存在方式,克服所有的欲望,从而与复活的基督保持完全的一致。相反地,萨摩亚的陶泊则是一位有一定地位的年轻魅力女性,正是以其童贞勾起人的性欲。在萨摩亚人眼中,也正是这种迷人的童贞使她具有独特的价值。而且一个无法逃避的事实是,一个少女的童贞只能被夺去一次。所以,年轻的酋长们会为占有一个陶泊而竞争,夺去她的童贞会使自己获得一种特殊的名望。[5]

在约翰·威廉姆斯1832年的日记中,有几处是对陶泊的描述。她们用小首饰和手镯装饰自己,皮肤上涂了芬芳的油料而闪闪发亮;她们的乳房抹着一种用姜黄根制成的橙色粉末,腰间围着一条带绒毛的白色席子,或者系着一条红绿相间的蕉叶编成的裙子,露出左边整个大腿,这样的打扮让她们非常性感。据布朗讲,处女代表们甚至连阴毛都梳理过并且抹上油。此外,她们头发的形状也能让大家很清楚地知道她们的处女身份,她们在头的两边剔光一部分头发,并把头发卷曲起来,有时染上颜色,这是所有有地位的处女都喜欢的一种风格。[6]

当一个象征酋长或者其头衔的继承人(玛拿亚,manaia)喜欢上某个陶泊,他会向她的家族派去一个正式的求婚团,去试探一下联姻的可能性。这一棘手的任务会交给议事酋长们,而象征酋长或玛拿亚本人并不一同前往。这样一旦被对方拒绝,他也不致因为过于丢脸而很痛苦。根据特纳的描述,当决定一个女孩要嫁给哪个人时,“她的父亲或者兄长拥有绝对的支配权”;当要决定的是陶泊的婚姻时,整个村庄的人都要参与进来。所以,一位现代的萨摩亚学者艾奥诺·马伊亚(Aiono Ma'ia'i)写道,“重要的不是陶泊本人的意愿,而是她所在村庄的意愿。”[7]

当双方达成一致意见之后,陶泊会在一大群人的陪同下前往其未婚夫的村庄。随行的人有她扩大家庭中的成员,有阿纳努玛,还有她所属地区的许多象征酋长和议事酋长,并带上精美的席子和其他贵重物品作为嫁妆。这些礼节要持续大约三天,其中的显著之处在于大规模地交换财物。赠送财物的数量可以反映出赠送者的地位。被交换的财物的数量往往会非常可观。在特纳提到过的一次婚礼中,50或者100条精美的席子和200条或者300条树皮布被堆到新郎面前。威廉姆斯记录说,他曾看见一个女性的家族被赠与了300头肥猪。这么巨大数额的财产交换是当时陶泊制度的一个主要方面。正如威廉姆森所评论的,在这个制度中,童贞是“一种社会性的资产而不是一种道德上的美德”。[8]

一位陶泊的婚礼的高潮之处就是当众举行破贞仪式(ceremonial defloration)。下面的这些记述是基于一些文献以及我自己的田野调查笔记中找出的16个事例。最早的破贞仪式记述出现在约翰·威廉姆斯于1832年所写的日记中。在财物交换进行完毕之后,新郎坐在他的村庄里举行仪式的场地上。新娘则被她的兄长或者其他某个亲属领着,走向新郎。她披着一条以红色羽毛镶边的精美席子,涂满了芬芳油料的身体闪闪发亮。一抵达新郎面前,她立即脱掉席子,身体赤裸地站着。新郎用“他右手的两个手指”去刺破她的处女膜。如果出血了,新郎就会把手指从新娘的阴唇中抽出,然后高高举起他的手,让所有在场的人都见证一下新娘的童贞。此时,新娘家族里来的女人们都冲上前来,获取一点血迹抹在自己的身上。然后她们赤裸着身体跳舞,用石头砸自己的头直至鲜血迸流,以此向处女新娘表示同情,并向她表示敬意。同时,她的丈夫把手指上的血擦在一块白色的树皮布上,并在这一天余下的时间里把这块布缠在腰间,以表示对他妻子的尊敬。当新娘的破贞仪式完成之后,通常立刻会通过第一次性交行为而完成婚礼;新郎和新娘会以最正派最得体的方式,在房子里一个经过遮蔽的地方完成他们的结合。[9]

根据威廉姆斯的记述,如果没有发现血迹,新郎会重复这个动作。如果仍没有获得新娘拥有童贞的证据,她就会被她的朋友严厉地辱骂,会被骂做“妓女”,然后那些人很快都会离开。而同时,她的未婚夫也会拒绝娶她为妻,并立即要求归还他赠出的财物。据普理查德讲,当一个陶泊在这种场合下被发现不是处女时,“她的兄弟甚至是她父亲会亲自冲向她。因为这次致命的揭露,他们会当场将她乱棍打死。”[10]

如果是一位地位很高的陶泊要结婚,她的破贞仪式准备得会更加精心。当新郎是一位高级象征酋长时,这种仪式要由他的一位议事酋长来执行。我们有幸找到一份由亲眼目睹这种仪式的人描述的材料。这次仪式涉及的是在萨摩亚所有酋长中地位最高的酋长——图依马努阿,它发生在1840年。这位目击者叫约翰·杰克森(John Jackson),是一个年轻的英国人,在南太平洋的一艘捕鲸船上被马努阿人出于人种上的好奇心而绑架了。[11]

杰克森所见证的这次联姻双方是图依马努阿和菲提乌塔村的一位陶泊。菲提乌塔村是马努阿地区很古老的一个村落,地位很高。根据杰克森的记录,新娘被领到图依马努阿所站的席子上,她腰间围着一块很大的精美席子,有红色羽毛装饰在席子的边缘;额头上有一个用鹦鹉螺壳做成的珍珠白色的装饰物;一部分头发也被染成了微红色。事先已经准备好了一大坛卡瓦酒。斟酒人带着一贯的沉着,用图依马努阿的专用卡瓦杯,将酒进献给他。图依马努阿的另一位随员(几乎一定是他的一位议事酋长)和他一道,要献上一块白色的树皮布。当图依马努阿举起他的卡瓦酒端到嘴边,显示他至高无上的地位时,他属下的议事酋长就要为他身边的这位陶泊举行破贞仪式。[12]

第八章曾经描述过,在萨摩亚的卡瓦仪式上,拥有最高地位的那位象征酋长将先于所有人获得自己的卡瓦酒,然后会得到最上等、最美味的食物。能得到这些东西是因为他拥有社会公认的优先享用权。在异教时期的萨摩亚,同样的原则也适用于对女人的性的占有权。因此对任何一个有地位的男子来说,最重要的一件事情就是确保获得即将成为他妻子的这个女人的绝对优先的占有权。所以,在萨摩亚传统的等级制度之内,证明一个新娘的童贞,正如克拉梅所评论的,被视为“绝对必要的”。这种对新娘童贞的当众检验是一种成规,用以避免因其他男人偷偷与她发生性关系而使新郎蒙受耻辱的任何可能。因此,对于主持仪式的议事酋长来说,彻底地确认一位陶泊是否一位真正的处女,正是他的一个特殊责任。事实上,异教时期的萨摩亚对待等级地位的问题和男女私通问题是如此严厉,以至于哈尔布特记录说,如果一个女人曾经做过高级酋长的妻子,那从此她就被禁止订下任何新的婚约。普理查德还补充道,对这条规则的任何违反,都将足以成为发动战争的起因。[13]

女人的童贞,正是异教时候萨摩亚人性道德观念的主调。事实上,对于不了解情况的局外人来说,很难充分领会到,萨摩亚人从一种深切的内心情感出发,赋予这些地位很高的处女一种特别高贵的重要价值,是从出类拔萃(peerlessness)这样的概念中演化而来的。一些婚礼上的歌曲可以给我们一些启发来理解这种现象。当通过破贞仪式证明一个玛拿亚成功地为自己和自己所属的地方政治组织娶到了一个有地位的处女时,大家就会极为陶醉地吟唱这些歌。其中一首婚礼歌曲的一节,直接提到了陶泊的公开破贞仪式,它是这样唱的:

通往阴道的路,通往阴道的路,

神圣的液体从这里向外涌出,神圣的液体从这里向外涌出,

所有其他人都不能从这里进入,所有其他人都不能从这里进入,

利罗梅亚瓦是玛拿亚,

萨马劳卢拥有陶泊的头衔,

他是第一个人,第一个人就是他!

啊!做第一个人!

标枪正中它的目标,

啊!多么伟大的目标。[14]

在萨摩亚语中,处女膜被叫做“阿夫阿夫”('afu'afu),是从原始的玻利尼西亚语中“卡胡”(kahu)一词演化而来,意思是一种遮盖物。除此之外,“阿夫”('afu)这个词在萨摩亚语中还指新娘家向新郎家提供的精美席子。按照习俗,这些席子边上都用美丽的红色鹦鹉羽毛加以缘饰,而这些羽毛在马努阿和萨摩亚的其他地方都被认为象征着处女膜破裂时流出的血。在萨摩亚,至今仍然有围绕着这些精美席子的神秘说法在流传。每当展示这些席子时,人们会用敬慕的语气来夸赞它们;他们会使用那些传统的表达,比如“萨奥!法拉勒莱!”(Saō!Fa'alallei,意思是“谢谢你!真是太美了!”“拉勒莱”是一个特别用来形容女人的美丽的词)所以,精美的席子是传统的陶泊在文化上的一种象征:按照传统的萨摩亚价值观,在破贞仪式上被证明是处女的陶泊,是一个真正的塔马伊塔伊(tama'ita'i),即卓越的女士。[15]

根据威廉姆斯的记述,在破贞仪式上被发现不是处女的女人,被叫做妓女。但是,“妓女”只是对“帕乌穆图”(pa'umutu)这个词一个比较接近的翻译,人们通过这个词来表达对没能保护自己童贞的女人一种公开的侮辱。这个词与童贞崇拜现象密切相关,源于“帕乌”(意思是皮肤或者处女膜)和“穆图”(意思是切断或者有欠缺的)。帕乌穆图这个词有很强烈的贬义,对它的不当使用经常会导致女人之间的冲突。事实上,这个问题至关重要。如果一个年轻女人在这个问题上被不公正地侮辱,被人骂做帕乌穆图,有时她会为此到医院获取一份对自己童贞的医学证明,并将之公之于众。举个例子,1963年11月,乌波卢岛上阿莱帕塔村的一个20岁的已婚妇女塔拉,指责一个叫做洛托的19岁女孩是帕乌穆图。洛托长途跋涉了40里路来到阿皮亚的综合医院,让主治医师为她作一个妇科检查。医生的报告证实她的处女膜完好无损。随着洛托的处女身份得到确认,警方指控塔拉用侮辱性语言诽谤他人。塔拉被判有罪,罚款5英镑。她向警方供述,她丈夫自吹自擂曾与洛托发生过性关系,夺去了她的童贞。她是出于嫉妒才那样辱骂洛托的,现在她知道她丈夫的话是编造的。1920年代,同样的价值观依然有效。彼得·巴克博士的报告可以证实,1927年12月,一个年轻男子因为一个类似的谎言被判有罪,他自吹曾夺去当地一个女孩的童贞并与之有染。[16]

在萨摩亚人性道德观念占有中心地位的童贞崇拜(米德在1925年去萨摩亚时好像并没有意识到这一点),在很多地方,比如汤加、拉乌群岛、斐济、吉尔伯特群岛、图瓦卢,还有提科皮亚都可以找到。而它也成为西玻利尼西亚与东玻利尼西亚相区别的主要文化特征之一。例如,吉福德(Gifford)指出,在汤加,拥有酋长地位的处女被叫做“陶坡乌”(taupoou),“婚姻仪式中一个关键的部分就是,新郎用手指检验新娘是否为处女”;劳拉·汤普森(Laura Thompson)记述,拉乌群岛上的少女们直到18岁以后才能结婚;她们在婚前不会接受情人的性要求,因为她们害怕在婚礼上当众检查童贞时被人嘲弄和辱骂。据弗思描述,在提科皮亚,男人在拥有了“其他任何男人都不曾触碰过的珍宝”之后是如何心满意足、大吹大擂的。他还列举了一个例子。一个有地位的年轻男子发现他所喜爱的一个女子不是处女之后,命令她游出大海去。出于羞愧她真的这样做了,以后再也没有人看见过她。我也知道一个与之有些类似的事例。一个很虔诚信教的22岁萨摩亚女孩,在大家都知道她曾被强奸而失去童贞之后,于羞愤之中割断了自己的喉咙。此外,在萨摩亚和在提科皮亚一样,年轻的男人会竞相吹嘘曾和哪个处女发生过性关系。占有一个有地位的处女是整个萨摩亚的一个传统竞争,很多玛拿亚和象征酋长都会争相加入。如果一个象征酋长能够成功地同多个陶泊举行破贞仪式,他会因此获得极大的名望。例如,萨阿纳普有一位高级酋长叫阿纳普·图伊。他死于1918年,但人们现在仍然记住他,因为他曾连续地通过正式的婚姻娶下了来自萨摩亚不同地方的6位陶泊,并与她们中的每个人都生下一个孩子。[17]

说到夺取处女童贞的热情和威力,最著名的就是传说中的萨瓦伊伊岛的瓦奥瓦萨。在传说中,瓦奥瓦萨总共夺取了99名处女的童贞,每次成功的征服之后,他都以一块大石头为纪念。他野心勃勃,极为自负地想建起一座100块石头长的墙。在达到99这个数目后,他启程前往乌波卢南部海岸的法莱利利村。他想得很清楚,从那里归来之后,就要去征服他的第100个处女。当他划着船返回萨瓦伊伊岛时,萨阿纳普村的玛拿亚(象征酋长的继承人)罗戈纳把他叫住。罗戈纳正站在海岬之上,举着一个叠起来的包裹。他用力一掷,将其准确地命中瓦奥瓦萨的生殖器。包裹中是一些液体,其中一部分是瓦奥瓦萨那第100个处女的处子之血。罗戈纳以萨摩亚人最钦佩的勇敢精神,正好抢在瓦奥瓦萨归来之前,机智地夺取了那个处女的童贞。一个酋长对另一个酋长,没有哪种方式比这更具侮辱性。瓦奥瓦萨感到如此耻辱,再也没有为他的墙去增加第100块石头。

这些传说中的故事,深刻地表达了萨摩亚人关于性的道德观念。有一首赞颂罗戈纳的歌传遍了整个萨摩亚,也记述了这个故事:

在乌图马拉马和乌图索瓦亚的海岬之上,面向西方,

站立着罗戈纳;

他的手中是那棕榈叶的容器,

他用这个掷向瓦奥瓦萨的独木舟。

萨勒穆利亚号上的全体船员也大声悲叹,

当瓦奥瓦萨盯着自己的下体时,大吃一惊,

哎呀!一场灾难已经降临。

啊,放荡的女人,像退潮时露出来的空贝壳!

这些可怜的旅行者,他们在悲痛中返回萨瓦伊伊,

瓦奥瓦萨想要建成的墙永远都无法完成。

在萨摩亚,这些传说中英雄的事迹仍然被活灵活现地铭记着。几年前,有一支旅行队是来自萨图马福努家族集团的,萨阿纳普就隶属于这个家族集团。他们竟然胆敢在加泰韦村唱出这首赞颂罗戈纳的传统歌曲。加泰韦村庄就处于传说中瓦奥瓦萨所在的地区之中,当地人无法忍受这种侮辱,双方为此大打出手。

这也可以显示出,异教时期的萨摩亚人性道德观念的许多方面,到如今还依然存在着。没有任何特殊地位的年轻人之间依然互相竞争,而且只要有半点机会,他们就会吹嘘自己在获取处女童贞方面所取得的成果。据说每一个萨摩亚的年轻人都会记住他征服的处女的数目。我坐在奥玛伽之中,也会经常听到他们夸耀关于这方面的功绩。此外,这方面还有很多使用得很广泛的术语,比如勒奥(le o'o,意为“达不到目标”),用来指称和羞辱那些试图去获得处女童贞而失败了的人。

在萨摩亚这样一个以等级制度为基础的社会中,处女不仅受到很高的尊重,同时也是热切追求的目标。而且,尽管这些价值观是等级结构中较高阶层人士的一个显著特征,但是它们也蔓延、渗透到较低阶层的人群之中。所以事实上,每个家庭都很珍视自己女儿们的处女身份。比如说,尽管普通民众的婚礼不像那些高等级人士的婚礼那样场面宏大,但是也包括对新娘童贞的检验。这是特纳在1861年提到的,也得到了斯图贝尔的证实。换句话说,在较高地位的家庭中,适婚女儿的童贞被所有相关的人视为至关重要的大事;同时,陶泊制度中的价值观念在传统上也同样适用于整个萨摩亚社会,尽管对那些较低阶层人士的要求没有那么严格。[18]

在萨摩亚有个风俗习惯,一个女孩,无论属于哪个阶层,到了青春期之后,她的童贞会受到兄弟们的保护。他们会履行职责去积极热心地监督她的行踪,特别是在晚上。对于这一习俗,米德也没有提到。如果这些兄弟发现了姐姐(妹妹)同一个怀疑对她的童贞有所企图的男孩在一起时,他们会责备她甚至打她,而那个男孩也有可能要被极为凶狠地暴打一顿。戈贝尔于1970年代早期曾在图图依拉工作,她记录说,很多女孩都向她这样讲:“如果让自己的兄弟们发现她们和男朋友在一起,他们俩恐怕都会遭到痛打。”扬(他在1970年代在萨摩亚的西部和东部都工作过)写道,对企图诱奸他姐妹的人,一个男孩会激起“欲置其于死地的愤怒”。在我的调查中有这样的一个例子:1959年6月的一个星期日,有一个17岁的男孩叫塔乌塔拉富亚,大约晚上9点时发现18岁的姐姐同另一个家族的一个叫瓦夫的20岁青年坐在面包果树下。他狠狠地打了瓦夫一顿,把他的颌骨打得断成两截。后来因为这次暴力攻击,他被判处6个星期的监禁。此外,在1964年2月,一个15岁的女孩在晚上十点半时和来自另一个家族一个叫塔利的19岁男青年在一起,被她的两个兄弟发现了。他们立刻上去痛打了塔利,用石头砸得他的额头严重受伤,两个人后来都被判入狱两个月。在这种情形下,牵涉其中的那个女孩也可能会受到家里男性长辈的责骂和惩罚。1967年12月,萨阿纳普村晚上10点宵禁的钟声响过之后,一个19岁的女孩还坐在马拉厄上,继续和一些来访的年轻人聊天。她30岁的叔叔把她打翻在地,狠狠地揍她,一边揍一边表达不满:花了这么多钱让她接受教育之后,她却还拿童贞来冒险。[19]

随着基督教的传入,传教士禁止了公开的破贞仪式,萨摩亚异教时期的陶泊制度也经历了一些重要的改变。破贞仪式也被安排在一间屋子里的一个掩蔽物后面进行。此外,自19世纪以来,传教士的住处开始代替阿纳努玛发挥功能,成为一个村庄中保护处女的地方。如果哪个家族中的男青年试图诱奸某个被制度性隔离的处女时,这个家族就要被村庄中的福努处以重重的罚款,甚至是被驱逐出去。霍尔姆斯证实,在米德进行实地调查研究的那个时期,马努阿就是这种情况。事实上,1920年代,整个萨摩亚都是这样的。例如,米德自己在《萨摩亚人的成年》一书的表1中,列出了25个年龄介于十四、十五岁到十九、二十岁之间的青春期少女——米德的很多结论就是基于对她们行为的分析,其中有9个是居住在传教士的住处。此外,在这25个女孩中,有不少于13个女孩被标示为“没有与异性的性经历”。换句话说,按照米德自己提供的情况,调查样本中一半以上都是处女;其中还有一个19岁的女孩也住在斯乌法加的传教士住处,但她是教会教友团的成员,也被算在分母里。事实上,《萨摩亚人的成年》一书中写到的青春期少女中,有一半以上是处女;而且,这些处女中的大部分还是在被制度性隔离的处女。这些由米德自己记录的情况,与她对萨摩亚女性青少年所作的概括明显不一致。[20]

肖尔曾经提到,“陶泊头衔的拥有者”要十分严格地遵守传统萨摩亚对婚前女人所要求的贞洁观念,用米德的话说,这实际上是“一种法定的要求”。那么在1920年代的萨摩亚,这种对于婚前女子的贞洁观念,在何种程度上,也适用于那些不属于陶泊阶层的青春期少女?在我采访塔乌的一些长者时,他们都还能清楚地回忆起1920年代中期萨摩亚社会的文化状况。他们告诉我,要求性成熟的青春期少女保持贞洁,在那个时代,正是他们严守新教教规的社会的一个理想。比如,在1920年代,人们会命令性成熟的青春期少女加入厄卡勒西亚这个组织,或称为教会的沟通团体,而厄卡勒西亚有一个准则正是严格禁止其成员的婚外性行为(见第十二章)。在1920年代萨摩亚那个非常严谨的基督教社会中,未婚男女之间的性行为被视为一种罪恶,也被列为一种犯罪行为。这一点被美属萨摩亚最高法院档案文件中的很多案例所证实。例如,1929年5月6日在法加托加的地方法院上,一名叫做拉菲塔加的未婚男子承认,他知道“除非彼此结婚,男人和女人之间进行性行为”是错误的。他是因为“与一个并未合法结婚的女人淫荡、下流地同居”而被控“通奸罪”的。[21]

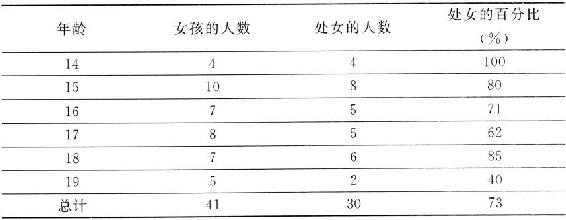

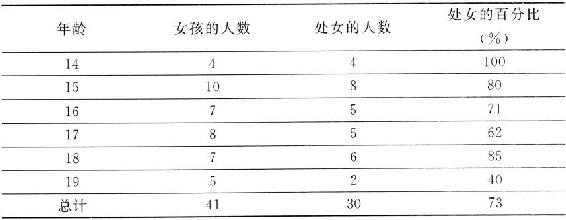

这个时期西萨摩亚所拥有的这一价值观,在1940年代(我能够获得这一时期第一手的观察资料)依然保留着。1967年,我在妻子的协助下,通过对乌波卢岛南部海岸的一个村庄里的所有在1945到1955年之间出生的年轻女性进行的一次人口普查,完成了一次对青春期少女中处女比例的详细调查。下面列出的样本中的67人,年龄都在12到22岁之间。我们收集的信息是这些女孩和年轻妇女是不是处女,是不是厄卡勒西亚的成员。为了能够同米德提供的数据作一个比较,我们把年龄在14岁和19岁之间的41个女孩的样本提取了出来,其中30人是处女,占73%的比例。在这个年龄范围内,每一个年龄段中的处女比例,如下:[22]

同样在乌波卢岛上进行的另一项详细调查中,调查对象是25名出生于1924至1927年之间的女性。这些人都可以确切地知道年龄,也可以知道她们孩子出生的准确日期,因此我们能够大致推算出这些人第一次怀孕的年龄。在这个样本中,只有12%的人在17岁半之前怀孕,其中年龄最小的是16岁零3个月。她们第一次怀孕时的平均年龄是19岁零9个月。

这份材料和我列举的其他材料都能够表明,从19世纪中期之后,本已存在的传统童贞崇拜,又加上了基督教清教徒式严格的性道德观念,使得萨摩亚社会里,用肖尔的话说,即童贞是“所有女性在婚前的理想”,而且,在宗教和文化约束之下的这一理想,强有力地影响了青春期少女的实际行为。在这些严厉的道德价值观念和兄弟们保护性的关注下,尽管有一些少女(按照我刚才讨论的那些样本去计算大约有20%)在15岁左右就发生了性行为,但是大多数青春期女孩在和一个男人私奔之前,会将童贞保持到17岁或18岁。此外,无论那些少数青春期少女出于自愿与否,她们偷偷摸摸的性交行为,都被所有相关的人认为是对明确的童贞理想的背离。[23]

我们现在可以理解为什么萨摩亚人对米德的描述感到非常恼怒了。米德把萨摩亚人描写成其中的青春期少女都“期待”着自由性爱的一个民族,使得萨摩亚人在人类学的著作中被归类为“婚前性行为已经被制度化、习俗化的最广为人知的例证之一”。实际上,这些结论都很荒谬,根本不符合萨摩亚社会生活的现实。为何会产生如此大的偏差?我们需要一个很特别的解释。一切迹象都暗示着,那些向米德提供信息的青春期少女们跟她开了某种玩笑,年轻的玛格丽特·米德被她们故意地误导了。我在第十九章会进一步讨论这个问题。[24]

虽然在我所调查过的所有萨摩亚人中,只有少数女孩在举行宗教婚礼仪式时仍然保持是处女,但是大多数女孩失去自己处女身份的方式是离开自己的家同那个成功夺取她们童贞的男子私奔。这样的私奔叫做“阿瓦加”(avaga),用来确定这个私奔的女子之前一直是处女,通过私奔她可以避免随后在其他男人那里暴露出不是处女而被骂做“帕乌穆图”的耻辱。正如普理查德所提到的,一个女孩只需要在她为之私奔的男人家里待上一个晚上,他们的婚姻就会被承认,他们所生的孩子也被认为是合法的。[25]在很多例子中,男性先是对女孩加以诱惑,发展到顶点之后就是导致“阿瓦加”的破贞,整个过程中女孩自己也会积极地给予支持。在其他的一些例子里,夺取童贞的性行为则完全没有经过女孩同意,要么偷偷摸摸地下手,要么直接使用武力。在后一种情况下,只有极少数女孩才会去警察局报案,多数人会同攻击自己的人私奔,以保全自己的名誉,并公开地显示自己以前一直是处女这样一个事实。

一个因暴力奸污而私奔的女孩通常会在失踪一个或者几个晚上之后回到自己的家里。因为已经失去了处女的身份,女孩会更有可能去接受男人的求爱。但是,正如与米德同一个时期来到萨摩亚的N. A. 罗(Rowe)在1920年代所观察的那样,“萨摩亚的女孩在道德上是不允许自己同男人私奔的,除非她被承认为那个男人的妻子并和他生活在一起。”那些女孩主动要求的阿瓦加,会导致一个很持久的婚姻;而还有一些人在私奔之后还举行了宗教婚礼仪式。[26]

用温德的话说,尽管“与一个虔诚、善良、顺从的处女在教堂里举行婚礼”,是萨摩亚“每一个像贵族那样正确成长的男孩子的梦想”;但是对于人群中的大多数来说,这个梦想并不是那么容易实现的。萨阿纳普村里1943年1月结婚的39个无头衔男子,有38个人的婚姻是源于阿瓦加,其中11个人后来举行了宗教婚礼仪式(通常是在数年之后),只有一个人的婚姻是首先举行了宗教婚礼仪式。但是,在萨摩亚人的风俗习惯中,阿瓦加被完全被接受为一种婚姻形式,任何其他人与已发生阿瓦加的一方有性方面的接近,都会被视为企图通奸。[27]

除了提及青少年都期待自由的性爱,通奸并不被视为“非常严重的事情”也是米德所描述的萨摩亚人性道德中很重要的一部分。按照米德的说法,发生通奸的次数很多,对既定关系的连续性却几乎无法产生什么威胁;一个男人诱奸他邻居的妻子,他只需想办法与邻居和解就可以了,社会并不关心这样的事情。在这些断言的基础之上,她进一步宣称,萨摩亚人消除了“很多折磨人的感情状态,或许其中最重要的就是嫉妒”;“作为一种广泛存在的社会现象,嫉妒在萨摩亚却极为罕见”。[28]

所有的这些结论都严重错误。根据普理查德的记录,通过维尔克斯、特纳、斯图贝尔、布朗等人的证实,从前的萨摩亚风俗对“通奸者通常的惩罚是处以死刑”。特纳还提到,受到损害的一方“有权向有罪者的兄弟、儿子或者其家族中的任何一名成员寻仇”。此外,像斯图贝尔所记录以及特纳和布朗证实的那样,通奸的女子有可能会被打得头破血流、骨头折断,或者被割掉鼻子或一只耳朵,然后扔到一边。[29]

米德在马努阿调查研究时,尽管这些极端的惩罚已经被禁止了,但通奸仍然是很严重的犯罪行为。在萨摩亚人态度的认知方面,通奸被列在1920年代美属萨摩亚政府颁布生效的法律和条令中,犯罪者“可能会被处以100美元以下的罚款,或者12个月以下的监禁,或者同时受到这两种处罚”。在美属萨摩亚1920年代的法院档案中,有一些因为通奸,男性和女性都被处罚的案例。此外,1927年于西萨摩亚召开的王室委员会上,费普勒村福努的主席托卢佩告诉与会者,通奸“在萨摩亚是一种非常严重的罪行”,一个犯有这种罪的人可能连同他的家族一起被驱逐出所在村庄。1967年,我从斯乌法加村几个议事酋长那里得知,在1920年代的马努阿,还有一种超越于当时法律之上的习惯,即“各地方政治组织对于通奸罪的判罚非常严厉,会剥夺犯罪者的土地。”[30]

因此,米德提出的“萨摩亚社会对通奸罪行不感兴趣”的断言毫无疑问是错误的。相反,一旦通奸行为被暴露,无论是已经得逞还是通奸未遂,人们都会立即召集一个专门的审判性福努。例如,1967年2月,在萨阿纳普村有个叫索伊的无头衔男子,他已经结婚并生有两个孩子,被人发现与另一个有头衔家族中一位17岁处女发生了性行为,而且他与这个家族还有远亲关系。人们立即召集一个福努马努来解决这个问题。在这次会上,当事人双方所在家族的酋长和索伊本人都遭到最激烈的斥责。主持会议的议事酋长说,索伊的行为“令人神共愤”。然后,这个酋长转向对此事负有主要责任的索伊和他的父亲,情绪极为激动地大声喊道:“太丑恶了!太丑恶了!甚至提起你的行为都让我感到羞耻!这是绝对不允许的!这是绝对不允许的!太耻辱了!太耻辱了!太耻辱了!”最后,索伊的家族被罚了两头猪、两大罐饼干、100个芋头,而那个女孩的家族被处罚了这一半的数目。

迅速地召集这样的一个审判性福努,其目的就是防止发生受到(得逞的或未遂的)通奸行为侮辱的人去报复的可能性。私下采取的报复行为也绝非少见。例如,F. H. 弗拉尔提记叙说,1924年,萨富内村牧师的儿媳和另一村庄的一个年轻人有染。后来有两个萨富内村的男人找到这个年轻人并向他挑衅,谴责他“做了一件与萨摩亚传统极为不符的错事”,然后用刀刺伤了他的颈部。这个人因伤势非常严重,随后就死了。在其他一些场合中,通奸可能会导致更大的麻烦。费伊·卡尔金斯(Fay Calkins)记录过一个事例,乌波卢岛萨拉尼村一个名叫奥富的酋长与另一个酋长的妻子私奔了,他被判处“赛赛”(见第十三章),被“绑在杆子上交给受到冒犯的那个酋长烘烤”,然后被永远地逐出萨拉尼村。这次事件使村庄分裂成两派,村里很多酋长在两派争斗中被送进医院或者关进监狱;当他们重新聚在一起再次召开一次福努时,时间已经过去了整整20年。[31]

在萨摩亚,通奸绝不像米德所宣称的那样,仅仅是个人的小过失;萨摩亚已经消除了嫉妒情绪这一判断也并不是真的。像莱斯利·A. 怀特(Leslie A. White)在米德观点的基础上倾向于以为,嫉妒并不是一种生来就有的情绪。事实上,用担任过西萨摩亚首席法官多年的C. C. 马萨克的话说,“萨摩亚人极为容易产生嫉妒情绪……相当大比例的暴力袭击案件都是由于嫉妒引起的,这样的案子数量非常之多。”很多其他研究过萨摩亚人行为的观察者也得出了同样的结论,比如曾在1865年到访过萨摩亚的布仁切里就写到,萨摩亚的男人嫉妒心极为严重,“总是严加看管着自己的妻子”。[32]

此外,在通奸(无论是事实确有发生还是仅靠猜测怀疑)的事例中,性嫉妒得到了最普遍的反映。例如,1956年,塔维塔的妻子玛塔指控丈夫的哥哥图勒,在她丈夫离家期间试图要与她发生性关系。随后,塔维塔袭击了他的哥哥,在其后背和颈部刺了五刀。此外,1964年,萨劳看到一个学校的老师向他的妻子求爱,他用一把长刃柴刀猛砍了那个老师六下,将其手臂和肩部砍成重伤。在法庭上,萨劳被判处6个月的监禁,他的妻子把这次袭击原因归结为他强烈的性嫉妒心理。[33]

萨摩亚的女性也同样容易产生嫉妒心。正像戈贝尔所记录的,图图依拉的一个受访者在解释萨摩亚语中表示性嫉妒的词“富阿”(fuā)时说:“这个词的意思是,当一个女人的丈夫去找另一个女人时,她感到很生气。她会说‘去找她吧,别回来了!’然后她会去找那个女人打架。”在戈贝尔记录过的一个事例中,一个妻子带着一条绳子去找她丈夫的情人,想要勒死她。由此可见,某些女人的嫉妒情绪可以像男人一样强烈。例如,1964年,29岁的梅勒刚生完第二个孩子不久,她丈夫特奥就因为另外一个女人遗弃了她。梅勒搜到了特奥和那个女人,在他们一起睡觉的时候用柴刀砍向他们。后来,梅勒因为严重伤害他人身体而获罪,被判处15个月的监禁。所以,萨摩亚人的行为绝不是缺少嫉妒,萨摩亚人显然也不像默多克在1934年附和米德时所断言的那样,“对能引起强烈嫉妒的流言只是一笑置之,并不信以为真”。[34]

米德将萨摩亚描述为一个“两性之间的情爱就像轻松和愉快的舞蹈”的地方。这种描述的另一个侧面就是她宣称,萨摩亚“男性的性欲从不被看成是必须加以抑制的侵犯行为”。因此,她在1928年极为肯定地说,“在萨摩亚人的脑海中,根本不存在暴力强奸、参与双方都不能自由享受的性爱等这一类观念。”[35]这些观点同样是完全错误的,事实是,萨摩亚强奸案(包括偷偷摸摸的和暴力的)的发生率是世界上最高的地区之一。

偷偷摸摸地实施的强奸,即“莫托托洛”(moetotolo,字面意思是“在睡觉时爬进来”),是萨摩亚一种特别的习俗。按照这种习俗,一个男人在夜色的掩护下偷偷爬进一个屋子里,对熟睡中的女人进行性侵犯。米德本人也提到,在异教时期的萨摩亚,玛拿亚们和他的男性随从们特别热衷于劫持并且奸污某个敌对地方政治组织的陶泊。这样一个辉煌的功绩会被这些作案者当作对他们敌人的重大胜利而大肆庆祝。但是,这同样是一个危险的任务,因为潜藏在敌对村庄外面的劫持团伙一旦被发现,便会遭到极为猛烈的攻击。米德对此的记述是正确的,劫持并且强奸一个陶泊有时会引起两个村庄之间的战争。在整个萨摩亚,一般的年轻小伙子都如此这般地热衷于夺取性成熟处女的童贞。一旦哪个人在这种行为中获得成功,无论用什么方式,他就将之视为一种个人胜利和男子汉雄风的展示。由于这种观念,强奸(无论偷偷摸摸的还是暴力的)在萨摩亚时有发生。米德在萨摩亚当地时实际上并没有接触男性群体,因此她无法理解这种情况。尽管米德提到这种莫托托洛的行为是“偷偷摸摸的强奸”,也认为它“明显反常”,但是当她去解释这种习俗时,又犯了错误。她认为这种行为是偷偷地占有了“为另一个人预备的好处”。她还声称,睡时潜入者之所以得逞,靠的是一个女孩正在“期盼她的情人”,或者是入侵者抓住了“这个女孩将不加区别地接受任何来人”这样的机会。因此,按照米德的观点,莫托托洛这种习俗涉及的不是暴力强迫,而仅仅是欺骗。[36]

这是对事实的严重歪曲。任何研究强奸这一现象的人都会知道,强奸者成功地假冒别人而得手的事件非常罕见,而且在我调查研究过的所有偷偷摸摸强奸的案例中没有一起是攻击者采取了假冒别人的方法。事实上,睡时潜入者的目标是处女的房间,并且在她醒来之前,将一到两根手指插入她的阴道强奸她,这一行为很像是破贞仪式上对陶泊所采取的行为。当这一行为完成后,潜入的这个人会立刻要求,或者更常见的是,在随后一个合适的时机来要求这个被他强行夺取童贞的女人做他的妻子,并私下告诉她除了和他一起私奔之外别无选择,如果她不愿意随他私奔,他会把她已经不是处女这件事宣扬出去,这会给她和她的家族带来耻辱。这些关于莫托托洛的习俗,在一个萨摩亚作家法阿弗伊纳·普拉(Fa'afouina Pula)的《萨摩亚人生活之舞》一书中得到了很好的描述。他写到,一个萨摩亚的年轻人在等一位女孩睡去,然后就可以用手“抚摸”她的生殖器(在这里“抚摸”只是一种委婉的说法,意思是用手破贞)。按照法阿弗伊纳·普拉的观察,所有萨摩亚的年轻人都知道这个“窍门”。他继续解释到,如果一个人偷偷袭击童贞的行为成功了,那个受害的女孩知道这个男人“可以离开后在她整个村子面前吹牛……最终她只好跟他出去,任其摆布”。例如,图图依拉岛的利西纳村一位名叫马陶艾纳的陶泊,于1922年9月27日向法加托加的地区法院作出陈述说:“那个男人在我睡着时,控制住我,然后把他的手指插入我的私处……后来我起身痛哭,我再待在自己家里也无济于事了,所以我们只能一起去他家了。”[37]

莫托托洛的习俗是对陶泊破贞仪式的模仿,是内在于萨摩亚文化的。早在异教时期的1836年,就被普拉特报道过。而且,这种偷偷摸摸的强奸远不像米德说的那样,“可以为在家中偷偷进行的性爱增添一些刺激”,其实萨摩亚的女孩都很害怕这种行为,任何受到攻击过的女孩家庭都会把这件事看得极为严重。一旦偷偷摸摸的强奸者被抓住,受害者的兄弟们会狠狠地打他一顿,为此特别召集的福努也会重重地惩罚他。例如,1944年,萨阿纳普村的一个19岁的年轻人在妄图对一个象征酋长的女儿进行偷偷摸摸的强奸时被阻止,他全力逃逸时丢掉了缠腰布。他被驱逐出这个村庄,他所属的家族被罚交两头大猪、两大罐饼干和200个芋头。此外,年轻人自己被起了一个贬义的绰号“莫托托洛塔勒富阿”进行嘲笑,意为“赤身露体的睡时潜入者”。在西萨摩亚,如果一个莫托托洛的案件被报到警察部门,会被归类为强制猥亵罪和刑事犯罪,一般会被法庭判处监禁。例如,1967年9月在阿皮亚村,一个34岁的男人用手强奸了一个睡着的17岁处女,被女孩的两个兄弟抓住后狠狠地打了一顿,然后送交警察部门。他被指控犯有强制猥亵罪,后来因为这次“不道德的侵犯”而被判处3年监禁。[38]

对15起偷偷摸摸的强奸案的详细分析显示(这些案例主要来自警察部门的记录):所有的受害者在遭受攻击时都在屋子里睡觉,75%的攻击发生在深夜,25%的攻击发生在清晨。所有这些攻击完全都是女性受害者意料之外的,更不可能说是她们所期待的。在12起能够查到确定日期的案件中,全部都有试图用手指插入阴道的情节;60%的案例中犯罪者完成了这一行为,大约一半的受害者是处女。此外,尽管这些睡时潜入者都试图使用些诡计来达到自己的目的,但根据我的调查显示大约有25%的案件中使用了暴力。

睡时潜入,准确地说是一种偷偷摸摸的强奸,萨摩亚人明确无误地将其和暴力强奸区分开来。暴力强奸是指一个男人使用身体暴力行为制服一个意识完全清醒的女人,然后再对她进行性侵犯。然而,在萨摩亚,暴力强奸有一种很少见的特征,那就是施暴者制服受害者之后,会立刻尝试着把一个或两个手指插入她的阴道。对32起暴力强奸案进行分析的结果显示,所有的施暴者都采取了这种手指插入的行为,成功完成这一行为的占88%。我们可以看到,偷偷摸摸的强奸和暴力强奸在文化意义上有很多的共同之处,都包含一定的暴力行为,都表现出男性攻击者用手指插入受害者的阴道这一特征,这是对陶泊破贞仪式的一种模仿。

很多萨摩亚人确认,不管是偷偷摸摸的强奸还是暴力强奸,采取行动的男性的主要目的是为自己找到一个是处女的妻子。法庭记录中,那些刺破女性处女膜的强奸犯的行为供述可以支持这一观点。例如,1960年12月,一个18岁的男青年用拳头猛击一个15岁处女的心窝,将她制服之后立即用手指刺破她的处女膜。然后,他举起粘着血的手指向他的男性同伴显示,并且兴奋地大喊:“这个女孩属于我了!”又补充道,“从现在开始我们要像丈夫和妻子一样在一起生活了。”在另一个案例中,一个20岁的男青年用手指奸污了一个15岁的女孩之后,女孩的母亲试图要营救自己的女儿时,这个青年向其大喊让她走开,说现在这个女孩已经是他的妻子了。[39]

对同样主要来自警察部门记录中的32起暴力强奸和强奸未遂的案例的分析结果显示,60%的受害者是处女。暴力强奸的典型案情是,一个年龄在15到19岁之间的女孩独自在离自己村庄很远的地方,当一个19到23岁之间的男性上前和她搭话,就很可能发生强奸。通常的情况是,女孩认识这个男的,这个男的也相信这个女孩是个处女。当女孩试图逃跑时,攻击者通常会采用习俗中惯用的方法,猛击她的心窝把她打昏。在用一个或两个手指插入她的阴道之后,强奸者通常也会试图插入阴茎。大约44%的案例中强奸者完成了后一行为。

在萨摩亚,很多暴力强奸案都是由村庄里特别召集的审判性福努来处理,一般会对犯罪者处以比偷偷摸摸的强奸者更重的惩罚。但是,也有一定比例的案子被报到了警察部门。因此通过参考西萨摩亚警察部门的记录,我们就可以对萨摩亚暴力强奸案的案发率有一个大致的估计,并在这一点上与其他国家作一个比较。

1968年在美国,每10万女性中有30起报案的强奸或强奸未遂。J. M. 麦克唐纳(Macdonald)在《强奸:罪犯和受害者》一书中列举了其他一些国家的强奸案发案率:挪威每年在每10万女性中只发生不到一起强奸案;英国每年每10万女性中发生3起强奸案;波兰,7起;日本,12起;土耳其,14起(以上统计的都是每年每10万女性中发生强奸案和强奸未遂案的数量)。正如麦克唐纳提到的,以上这些数据表明美国强奸案的案发率非常之高。与美国相比,萨摩亚的强奸案发率又处于一种什么样的水平呢?1966年,西萨摩亚的总人口数是13.1万,向警察部门报案的暴力强奸以及强奸未遂案有38起,这相当于每年每10万女性中发生60起强奸案件,这一案发率是美国的两倍,是英国的20倍。而且,如果把向警察部门报案的偷偷摸摸的强奸案和猥亵妇女案件都包括进去的话,这个案发率在西萨摩亚将达到每年每10万女性中大约160起。[40]尽管这些仅仅是近似的数据(因为在西萨摩亚有相当一部分的偷偷摸摸强奸和暴力强奸并没有向警察部门报案),但这已经能显示出强奸在萨摩亚是极为常见的,萨摩亚肯定是全世界强奸发案率最高的地区之一。[41]

各种迹象表明,如此高的强奸案案发率长期以来都是萨摩亚社会的特征。早期传教士们也记录了很多案例,比如普拉特在1845年就有所记录。美属萨摩亚的法庭档案开始记录于1900年,其中记录了20世纪前30年期间在萨摩亚人中发生的许多强奸案件。1930年,关于监狱的统计数据,包括国会关于美属萨摩亚的委员会所举行的听证会上展示的数据,可以显示在1920年代后期,强奸罪是仅次于暴力侵犯罪和盗窃罪的第三常见的犯罪,任何犯有强奸罪的男性罪犯都会被判处2年以上10年以下的监禁。此外在西萨摩亚,就在米德的结论所涉及的那几年中,萨摩亚人犯下的强奸罪行也经常见诸《萨摩亚时报》。[42]

值得着重强调的是,无论是偷偷摸摸的强奸还是暴力强奸,其中都含有习俗性的、广为传播的男性习惯做法。在偷偷摸摸的强奸中,施暴者的做法(或者用法阿弗伊纳·普拉的话说,“窍门”)是在被害者睡觉的时候,伸出食指和中指猛地插入她的阴道。在暴力强奸中,惯用的方法是猛击受害者的心窝把她打昏。这两者都是萨摩亚文化的一部分,我曾经亲眼看见过一群萨摩亚男性在互相交流传授这些做法。所以,米德在1928年宣称的“在萨摩亚人的脑海中,根本不存在暴力强奸、参与双方都不能自由享受的性爱等这一类观念”,都是明显错误的。与之相反,有充足的证据可以证明,偷偷摸摸的强奸和暴力强奸长期以来都是萨摩亚男人关于性的道德观念中所固有的,并且是他们性行为的重要组成部分。[43]

到这里,事实已经很清楚了。萨摩亚对女性童贞的崇拜非常极端,比其他任何被人类学所知的文化都要更加严格和强烈,根本就不是一个青少年自由性爱的天堂。米德认为在这个社会里,一个女孩“既要接受众多情人的求爱,又要能够在结婚时展示自己童贞的标志”,那她如何解释这种让人十分困惑的矛盾情况呢?米德提供的解答是,这个社会把“保持童贞的责任放在陶泊身上,而不是让全部女性来承担”。但是,令人困惑的矛盾情况仍然存在:如果按照米德所说,萨摩亚的“青春期少女都期待着自由试验的性生活”,那么在这样一种文化中,如此细致复杂地关注处女代表们的童贞问题又有什么意义和作用呢?我们都已知道,处女代表所承担的“保持童贞的责任”是极为沉重的,正如那些萨摩亚人对米德所说的那样,如果“某位陶泊被证明不是处女,她就给她的家族带来了耻辱,她的女性亲属会攻击她,用石头把她打伤打残,有时会造成致命的伤害”。[44]

被证明不是处女的陶泊就会受到的惩罚,已经被米德的那些马努阿信息提供者如实地告诉过她,而且已经得到了威廉姆斯、杜尔维尔、特纳、普理查德、布伦奇利、里尔曼、布朗和其他一些描述过早期萨摩亚的作家的证实。但是,不顾这些证据的分量,米德还是认为这样的惩罚“对于萨摩亚人的社会精神特质来说,过于严厉了”。1930年,她出版了一部全新的关于萨摩亚人的陶泊破贞仪式的民族志描述。她认为,每位陶泊都被要求在婚礼上接受破贞仪式的检验,但那些已经失去童贞的陶泊只有在隐瞒这一事实的情况下才会受到惩罚。“如果她能够坦诚地承认已经失去童贞,年长的妇女会机灵地用一碗鸡血代替处女血,这样破贞仪式会顺利进行,没有人会知道这个家族的羞耻之事”,而“新郎一方的议事酋长怀着萨摩亚人在妥协问题上的真诚善意,对这种欺骗行径表示默许”。[45]

这段记述是米德1930年出版的《马努阿的社会组织》一书中的一部分,暴露出她对破贞仪式在萨摩亚的功能方面的绝对无知。就像我曾经指出的,破贞仪式是一种社会机制,用来绝对确保,一个有地位的新郎所娶的新娘不曾与任何敌对方的男人有任何性接触。这个有强烈等级意识的社会,设立这套程序是用来避免有地位的新郎被任何敌对方的男人所侮辱。因为如果新娘的童贞没有经过公开的检验,日后可能就会有人声称曾经抢先与新娘发生过性关系。因此,作为最高酋长的积极支持者和维护者的议事酋长,如果默许了最高酋长的未婚妻用欺骗的方法宣称自己是个处女,这就彻底地违背这个制度所有的预期目的。1967年,当我把这一陈述讲给马努阿的酋长们时,他们很愤怒地否认了米德的这种观点。他们说,如果一个陶泊已经名不副实,她的支持者们还敢依靠在破贞仪式上带来鸡血这种不道德并且极具侮辱性的逃遁手段,他们会立即遭到猛烈的攻击。这些酋长还说在马努阿根本没有过这种做法,米德不可能是从萨摩亚人那里得知这一情况的。

在这一点上,这些酋长们说的是对的。米德在1930年出版的专著中所收录的对破贞仪式的描述,并不是得自任何一个马努阿居民,而是源自一位叫做费比·帕金森(Pheobe Parkinson)的夫人。1929年,米德在新不列颠遇见了这位夫人,据米德所说,她正好掌握了她当时想要寻求的“答案”。米德形容费比·帕金森夫人“在讲故事方面具有非凡的才能”,她所讲述的内容都被详细地记录在米德1960年的一篇题为“装饰边的织工”的文章中。正像米德所记录的,费比·帕金森宣称,“如果一个女孩不是处女,她会告诉给亲近的年长妇女们,她们会秘密地带上家禽的血或者猪血,并将之抹在‘伊艾西纳’(i'e sina,一种席子)上”。单从其内容分析,这些故事也根本不可信。因为在萨摩亚把任何有地位的人同猪联系起来都是最严重的侮辱,在破贞仪式上用猪血来替代地位极高的陶泊的处女血,是种极大的侮辱并且是渎神的,是无论如何都要避免的做法。[46]

费比·帕金森是个什么样的人?她为什么会耽于传播这些毫无根据的流言飞语呢?当1929年,米德在新不列颠遇见她时,她已经是一位66岁的寡妇了。她的父亲乔纳森·科于1822年出生于纽约,1863年移居到西萨摩亚。他的女儿费比则在1863年出生于乌波卢岛上的阿皮亚,这位父亲在那里造了一所大房子,“在各个方面都是按照旧金山的房屋样式建造的”。她的妈妈是一个萨摩亚人,后来被她的父亲抛弃。就在费比出生后不久,她父亲根据权利认领了她并将她严格地按照欧洲人的方式抚养成人,把她送到阿皮亚的一个女子修道院的学校。她在这所学校里受到法国修女们的培养教育,自己也希望能够成为一名修女。但是后来费比并没有做修女,而是在16岁时嫁给了一名德国勘测员理查德·帕金森。结婚两年之后,她和丈夫、孩子乘船离开了萨摩亚,去了新不列颠,从此再没有回过萨摩亚。从她给米德提供的情况来看,显然费比·帕金森对萨摩亚传统文化的理解根本就是一些道听途说。据我的推测,这些主要是根据她在阿皮亚长大的那段时间里,从那些欧洲移民们闲聊中听到的一些流言飞语。她告诉米德,当她还是小女孩的时候,在一个萨摩亚村庄里住过两个星期,“曾经真正领略过萨摩亚人的生活”。那时费比·帕金森只是一个很小的孩子,在萨摩亚文化方面,特别是关于马努阿的破贞仪式这个问题上,她绝非一个可靠的信息来源,因为她从来就不曾到过那个地方。[47]

仅仅依靠费比·帕金森编出的故事,没有任何确凿的证据作为基础,米德就提出了自己那种看上去很具权威性的观点:在马努阿岛(萨摩亚全境内地位最高的地方政治实体)举行的破贞仪式中采用着一种欺骗的形式。她在一部讨论马努阿的社会组织的学术专著中提到了上述观点,却没有公布出她的这个信息不是来自马努阿的居民,而是来自一个住在新不列颠的、非常会讲故事的老太太;在这个非常重要的问题上她本应该向马努阿当地人请教。而且在随后的几年里,米德又在1930年的这个观点上继续添油加醋,比1929年从帕金森夫人那儿听到的那个稀奇古怪的故事走得更远。1935年,她描述了萨摩亚的处女代表是如何在破贞仪式“体面地做假”的;1950年,在那本很有影响的《男性和女性》中,她又毫无根据地说在萨摩亚的破贞仪式上“处女血总是可以伪造的”;接着又在没有一点真凭实据的情况下宣称,一个在婚前性行为中已经失去童贞的陶泊将面临被“打死”的危险。但这种危险“不是来自她失贞的过失,而是由于没有恰当地准备好鸡血”——米德就是这样彻底地歪曲了那些有品格的、一丝不苟的萨摩亚人对待这种极为神圣的传统制度的态度!在萨摩亚人的习惯和传统方面,很难想象出还有什么观点会比这更加严重地歪曲事实。[48]

————————————————————

(1) 新塞西拉(Cythera),希腊一岛屿,是希腊神话中掌管爱与美的女神阿芙罗蒂特(Aphrodite)所住的地方。——译者

(2) 古代秘鲁土著人。——译者