第八章 米德研究的历史背景

在1949年之后为《萨摩亚人的成年》各次重版所写的序中,米德都诚如我们所见的那样指出,她在1928年关于萨摩亚的描述对人类是“一笔永久性的宝贵财富”,“因为不可能对已经消失的世界作出更真实的描绘,所以它永远都是真实的”。在1970年代早期,当来自美国和其他地方的萨摩亚大学生激进地批评她对萨摩亚的描绘并要求她修正她的作品时,她声称任何的修正都是不可能的。她用以下的言辞告诫《萨摩亚人的成年》这些愤怒的萨摩亚批评者们:“它必须保持原样,所有的人类学作品都必须保持原样,因为这个作品真实反映了我在萨摩亚的所见和对我所见的传达;它真实反映了1920年代中期我们对于人类行为的知识状况;它真实反映了我们对于未来世界的希望和恐惧。”[1]

人类学作品不可能被修正并必须永远保持当时所写的原样,这样的托词显然是没有科学根据的。即使米德是第一个对萨摩亚文化进行研究的欧洲人(她当然不是),那么根据之后的调查发现,仍有可能对她的结论进行回顾性的修正。然而,事实上,从1722年算起,已出版了大量关于萨摩亚人的详细的历史记录的文集;而且,米德在1958年也确实写道:“关于萨摩亚的文献是最完整和多样的文献之一……任何文化都可以利用它们。”这就意味着米德作品中对萨摩亚文化性质的陈述,和其他作者对萨摩亚的陈述一样,是完全可以接受实证检验而辨别真伪的。[2]

虽然航海者的群岛——这是它起初的名字,早在1722年由罗戈温发现,之后路易·布干维尔(Louis Bougainville)(1768年)、让·拉佩鲁兹(La Pérouse)(1787年)、爱德华(Edwards)(1791年)、科特泽布(Kotzebue)(1824年)和其他航海者都访问过该岛,但直到1830年随着传教士中的先驱约翰·威廉姆斯(John Williams)和查尔斯·巴弗(Charles Barff)的到来,关于萨摩亚人和他们习俗的全面细致的信息才开始被记录。1832年,在威廉姆斯第二次前去萨摩亚的航程中,同船的还有一位名为史蒂文斯(Stevens)的外科医生,他从一艘捕鲸船上岸并和异教时期的萨摩亚人一起生活了几个月。根据东玻利尼西亚籍牧师们的报告(1830年,他和他们在萨瓦伊伊岛分手)、他自己的观察以及陪伴他回拉洛汤加的史蒂文斯的回忆,威廉姆斯汇总成了一份关于那时萨摩亚人的报道。[3]

这份卓越的叙述性报道之后又被许多其他传教士的观察所补充,他们的信件、航海日记和出版的著作组成了关于萨摩亚人的文化和行为极其丰富的资料库。尤其有价值的是乔治·普拉特(George Pratt)、乔治·特纳(George Turner)和托马斯·鲍威尔(Thomas Powell)的著述,因为他们其中的每一个人都和萨摩亚人共同生活了几十年。鲍威尔在1853年访问了塔乌之后,对马努阿的传统和历史产生了特别的兴趣。1839年由查尔斯·维尔克斯(Charles Wilkes)带领的美国探测探险队对萨摩亚进行了大范围的调查,他的一位同伴是民族志先驱学者霍拉提奥·哈尔(Horatio Hale);之后1849年,以约翰·E. 厄斯金纳(John E. Erskine)为船长的英国皇家“哈瓦那”号访问了该地,并写下了相关报道;约翰·杰克森(John Jackson)在1840年被迫逗留在马努阿,并直截了当地叙述了他的经历。这些著述都大大丰富了威廉姆斯、巴弗和1830年代早期的其他传教士的观察。接着,诸如W. T. 普理查德(William T. Pritchard)、托马斯·特鲁德(Thomas Trood)、A. P. 毛德斯雷(Maudslay)、W. B. 切奇伍德(Churchward)这些领事官员都发表了文章;还有罗伯特·路易·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)无与伦比的文章,他曾在1889至1894年间生活于西萨摩亚;以及博学的著名德国学者O. 斯图贝尔(Stuebel)、E. 舒尔茨(Shultz)和奥古斯丁·克拉梅(Augustin Krämer)的文章。奥古斯丁·克拉梅里程碑式的著作《萨摩亚群岛》的第一卷于1902年问世。自从1900年起,当西萨摩亚成为德国的保护国而东萨摩亚成为美国的领土后,官方对它们也进行了大量的报道。[4]

在米德于1925年第一次涉足塔乌之前很久就有了关于萨摩亚的制度和传统的广泛记载。诚然,当乔治·布朗(George Brown)的《美拉尼西亚人和玻利尼西亚人》(该书含有一个基于布朗1860至1870年间的观察之上的珍贵的萨摩亚记录)在1910年出版时,一位评论家在《美国人类学家》上评论道:这几乎没有增添任何真正新鲜的内容,航海者、传教士和后来像克拉梅这样的调查者已经把萨摩亚描绘得足够平常了。我们必须把米德在1925至1926年所作的调查,尤其是她在1969年提出的假设置于1830年后丰富的调查研究之背景中进行评价。该假设是她在其发现遭受连续批评后提出的,认为1925年的马努阿“可能代表了萨摩亚本来面目一个特殊的变型,这是争吵、敌对以及对蔑视和对侮辱之敏感的一个暂时而微妙的缓和时期”,而在米德进行研究这段时间的之前和之后,其他观察者却都是将争吵、敌对以及对蔑视和对侮辱之敏感作为萨摩亚社会的特征来报道的。[5]

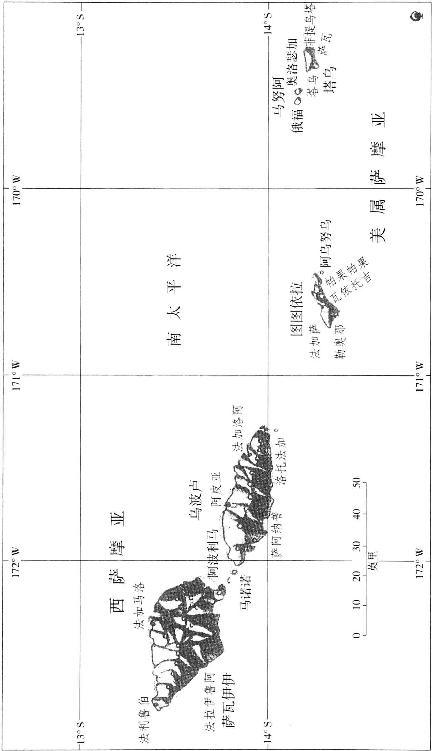

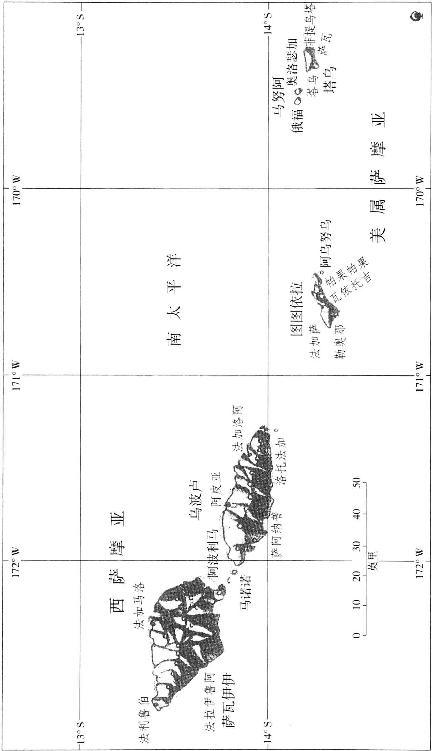

尽管米德在1925至1926年所作的调查局限在东萨摩亚岛屿,但她充分认识到这些岛屿正是萨摩亚群岛的一部分,在和欧洲接触以前那是一个“封闭的宇宙”,那里的居民认为“所有的萨摩亚人民都是一个组织的成员”。萨摩亚群岛(见下页地图)包括九个有人居住的岛屿。其中,萨瓦伊伊、乌波卢、阿波利马和马诺诺组成了西萨摩亚,在先后经历了德国和新西兰的统治后,于1962年成为一个独立国家。其他的岛屿,包括图图依拉、阿乌努乌和马努阿是美属萨摩亚,是美国的领土。马努阿有三个岛屿:俄福、奥洛瑟加和塔乌;塔乌的主要居住区也以塔乌命名。乔治·特纳记录说,萨摩亚人只有一种方言,岛与岛之间长期以来都可以自由沟通;布拉德·肖尔则描述说,“在文化上和语言上,整个萨摩亚群岛展现了高度同一的特征和显著的同质性”。[6]历史上,萨摩亚群岛所有的地方政治组织都遵循共同的生活方式,他们将自己描述为“奥勒法阿萨摩亚”('o le fa'aSamoa),该短语意为萨摩亚群岛居民的方式。[7]

1930年,一位在图图依拉居住了15年并成为美属萨摩亚籍公民的萨瓦伊伊酋长,在美国国会赴美属萨摩亚调查团(涉及作为英属萨摩亚的乌波卢和萨瓦伊伊)面前清楚地陈述道:“所有的萨摩亚人民都是一个种族。我们的习俗、血统、传说和语言都是相同的。”当美属萨摩亚的酋长和村庄的处女(陶泊)们访问英属萨摩亚时,也会被那些村庄依照血统认可为酋长和处女。来自英属萨摩亚的访问者在图图依拉和马努阿的酋长会议上同样受到认可。[8]在下文中,鉴于他们共同的文化和历史,我将利用东起塔乌、西至萨瓦伊伊的任何一个萨摩亚岛屿上的相关证据。

萨摩亚群岛

玛格丽特·米德在萨摩亚的调查时间是1925年8月31日至1926年6月初,大约3个月在图图依拉,6个月在马努阿。对于她后来提出的假说:在她调查期间,萨摩亚人的争吵、敌对以及对蔑视和侮辱的敏感可能暂时得到了缓和,有什么证据可以证明?这个问题并不难回答。历史文献表明,1920年代的美属萨摩亚事实上是一个特别动荡的时期,图图依拉和马努阿的萨摩亚人的不满情绪既深且广。正如地方长官布赖恩(H. F. Bryan)在1926年记录的那样,1920年的4月开始了“一个混乱动荡的时期”,这对“美属萨摩亚诸岛的物质繁荣造成了灾难性的影响”。动荡是一个被称为“玛乌”的运动所引起的——“玛乌”(Mau)是一个萨摩亚语,意指坚决反对。运动是以要求成立国民政府为形式而展开的。在乌波卢和萨瓦伊伊,相应的运动则是直接反对国际联盟委任下新西兰对这些岛屿的统治。在1928年的严重骚乱中,两艘新西兰巡洋舰上的水手和水兵逮捕了大约400名萨摩亚人。之后,在1929年4月,西萨摩亚的玛乌运动使悲剧达到了顶点,警方开枪击毙了11名萨摩亚人,包括一位参加抗议游行活动的高级酋长图谱阿·塔玛塞塞·利阿洛菲。[9]

1926年4月14日,当米德仍在马努阿时,《民族》上刊登了一篇讨论美属萨摩亚的“虐待和罪恶”的文章,并提醒人们关注那一封在1921年由344位萨摩亚酋长写给美国总统的信。该信刊登在1922年3月15日的《民族》上,它涉及美属萨摩亚海军政府对萨摩亚人所犯下的严重罪行。1921年在同样刊登于《民族》上的另外一封信中,971名萨摩亚人署名抱怨图图依拉和马努阿的酋长和人民“被禁止集会商谈萨摩亚的事务和萨摩亚民族的福利事业”。也是在1921年,有17位酋长和演说家被囚禁,原因是“共同谋杀了曾表示效忠地方政府的几位高级酋长”。[10]

在1924年7月,马努阿人在这场动荡中的骚乱变得敏锐起来,他们的高级议事酋长中的三位,陶阿-纽乌、土利福阿和蒂阿公然蔑视美属萨摩亚政府,正式将图依马努阿的头衔授予克利斯托弗·塔里乌塔法·杨(Christopher Taliutafa Young)。身为代理地方政府长官的高级酋长索托阿(Sotoa)参加了标志着新图依马努阿就职的卡瓦仪式。这些事件加速了一个重大危机的来临。大概在15年前,当图依马努阿依萨拉于1909年去世时,美属萨摩亚当时的政府长官,J. F. 帕克上尉已经宣布过自从美国国旗在马努阿升起的那一天起(1904年),图依马努阿的头衔就改成地方政府长官。格雷(J. A. C. Gray)指出,之所以要采取这一措施是因为“图依马努阿具有皇权的性质,因此这是美国宪法所不可容忍的”。1924年,当马努阿人民恢复了他们君主的头衔并以此作为对当局统治的直接蔑视时,从1923年起开始担任美属萨摩亚政府长官的E. S. 克洛格上尉,立刻派遣美国参议员昂塔里奥前去塔乌将新上任的图依马努阿以及陶阿-纽乌、土利福阿和蒂阿召集到位于帕果帕果的海军基地。1924年8月7日,克洛格亲自审问了他们。他说他们的行为“带有图谋不轨的味道”。索托阿被指控犯了重大错误并被免职,而新上任的图依马努阿被拘禁在图图依拉。陶阿-纽乌、土利福阿和蒂阿仍保持全然的对抗态度并告诉政府长官E. S. 克洛格,他们至死也不会同意他干涉马努阿的事务。在格雷看来,被免职的图依马努阿,克利斯托弗·塔里乌塔法·扬成了美属萨摩亚玛乌运动“走向成熟并表现出类似于一个政党身份”的工具。[11]

这就是米德在马努阿和图图依拉短暂逗留期间当时紧张而混乱的政治局势。据在1926年初对马努阿和图图依拉进行了6周访问的毕肖普博物馆的考察队成员阿尔伯特·F. 朱迪说,当米德在塔乌时,当时的玛乌运动已是风起云涌,而且几乎没有萨摩亚人不同情该运动。[12]

在1927到1928年之间,玛乌运动的领袖继续以要求成立国民政府和获得美国公民身份与海军政府对抗。作为对这些要求的回应,美国在1929年终于成立了一个国会调查团并于1930年9月和10月访问了美属萨摩亚。该调查团的听证会于1931年公布了一本长达510页的报告,如同1927年英国皇家调查团在乌波卢和萨瓦伊伊所作的关于西萨摩亚的行政管理的事件报告一样,按编年体的形式详细叙述了1920年代在美属萨摩亚发生的各事件。这两个调查团提出的证据清楚地涉及了萨摩亚群岛在1920年代早期以后的事件,包括米德在图图依拉和马努阿作研究的那段岁月,因而它为米德的许多断言,例如她声称在萨摩亚“没有人愿意为其信念而遭受磨难”,提供了结论性的经验检查。事实上,根据这两个调查团所提供的事实,米德所宣称的她“对萨摩亚的描述永远真实”的口号立刻变得苍白无力。[13]

1934年,菲利克斯·M. 基辛在他对萨摩亚文化变迁史的研究中断定,在1830到1879年间,当萨摩亚人皈依了基督教,商人的地位也得到了确立时,一种接触之后的“文化平衡”(equilibrium of culture)到来了,而且实际上一直持续到1930年代都没有改变。格雷根据他从第一次世界大战结束到美国人加入第二次世界大战期间对图图依拉和马努阿的情况所作的历史记录断言:在这段时期内,尽管经历了1920年代玛乌运动所造成的混乱,但“法阿萨摩亚顽强地保留了下来”。所以没有理由可以想象在1926年米德完成她的调查到1940年我开始我自己对萨摩亚人行为的观察这14年间,萨摩亚人的社会和行为发生了任何根本性的变化。在接下来批驳米德的下文中,我除了利用1830年以后的丰富的历史资源,还将引用1940年代,1965至1968年和1981年从我自己所作的研究中得到的证据。[11]

在介绍我对米德结论批驳的过程中,我现在将对萨摩亚社会作一个简要的概述,尤其关注其传统的等级制度,它对萨摩亚社会的组织至关重要。萨摩亚社会的具体结构非常错综复杂且千变万化,这个概说不得不省略萨摩亚传统知识中许多细小的差别。想要进一步了解萨摩亚社会历史的读者应该参照奥古斯丁·克拉梅的《萨摩亚群岛》的第一卷,其中作者介绍了萨摩亚群岛所有岛屿的政体、系谱和传统的详细资料,或者参看吉尔森(R. P. Gilson)的《1830至1900年的萨摩亚》的第一、二章。[15]

萨摩亚的人口在传统上被划分为一些离散的地方政治组织,人们称其为“努乌”(nu'u),每一个组织都有自己分界清晰的领土和自己的福努,即酋长们的管理机构。这些居住点大小规模不等,在19世纪和20世纪早期,它们小则几十人,大则几百人,散布在棕榈环绕的各岛沿岸。每一个努乌由一系列家庭的家宅组成,它们围绕着一个共同的马垒(malae),这是举行仪式的公共场地。每一个居住点的内陆是种植芋头和其他农作物的田地,再往里就是热带雨林,那里有曾经为战时而准备的石墙城堡。这些定居点的社区由若干相互关联的艾加('āiga)组成,即由定居下来的扩大家庭组成。每一个艾加的成员都居住在一组房屋内,用同一个土灶做饭。世系制度则在强调父系的基础上运作。每一个这样的家庭(1943年时,乌波卢南岸的萨阿纳普村庄的家庭平均大约有19名成员)都在某个个体(几乎总是男性)的直接权威下生活和劳作。这个世代继承的领袖头衔,既要得到其成员的赞同也要得到村庄福努的批准。在这样一种等级制中,他作为其艾加有头衔的代表,去履行被赋予的职位。[16]

每一个村庄的政治组织都有自己的法阿瓦厄(fa'avae),即法规。组成它的家庭的领袖头衔的相对等级都被置于一种严格的等级秩序中。保证这种等级制的首要因素是系谱,处于领袖地位的家庭从他们杰出的祖先那儿继承血统,而祖先们最初的等级几乎总是由战功所致。诚如萨缪尔·埃拉(Samuel Ella)所记录的那样,在古代萨摩亚,酋长尤其是高级酋长的系谱是受精心保护的,那些负责保管系谱的人对他们的职责十分审慎。事实上,系谱对于萨摩亚社区和地区的传统等级制是至关重要的,未经授权而叙述系谱是被严格禁止的,因为散布关于等级的言论而有可能导致争论和杀戮。[17]

然而,在每个地方社区和行政区域中由系谱确认的等级制,甚至在整个萨摩亚都可以用一套传统短语来表述,即法阿鲁派加(fa'alupega)。1927年,彼得·H. 巴克博士在美属萨摩亚时,他将这些法阿鲁派加比作伯克的贵族爵位的名册,它们贯穿于整个地位等级并对这个结构中所有的组织层次都起作用。在所有的福努和其他重要集会上,它们都会被仪式性地吟诵,以此来正式承认那些与会者的相对地位。[18]现在仍和过去一样,当一位酋长进入福努时,所有的活动都要暂停,直到他在指定的位置就位,而所有其他在场的酋长都要吟诵他的法阿鲁派加。接着,新来者要按先后顺序背诵出那些所有在场者的法阿鲁派加。这套复杂精致的程序在每位酋长到来时都要重演一遍直到整个福努集合完毕,在集会即将解散前还要重复一遍。此外,一个福努开始和结束时的讲演经常会被这作为惯例来朗诵的法阿鲁派加所打断。

无论对一个地方的政治组,还是一个行政区域,抑或整个萨摩亚,法阿鲁派加都是一个至关重要的制度,因为在每一个重要的社会场合正式重申头衔的相对地位,这会使酋长的等级制确立得非常稳固,从而使得如果要在它的优先秩序中作任何重要的改变都显得异常困难,除非像古代萨摩亚所发生的情况那样,通过武力。

此外,正如罗伯特·路易·史蒂文森已经描绘的,在萨摩亚,“礼节用语像船上的咒语一样无处不在”,以至于普通百姓“见面时互称对方的尊号,顽童在玩弹球时也是如此”。史蒂文森将这种情况称作是繁文缛节式的谦恭,用乔治·普拉特的话说,“这使萨摩亚成为即便不是全世界,也是在玻利尼西亚中最遵守礼节的民族。”由于严格的等级制度,萨摩亚人特别强调与地位高低相匹配的口语细节的准确操练。几个世纪以来,他们已经发展出一套与众不同的敬语,其中有专门的词汇来称呼那些酋长的等级。约翰·福拉瑟(John Fraser)注意到,在不信仰基督教的萨摩亚人中,规定等级高低的规则和对酋长权威的仪式性顺从,与那些神所遵守的并与神相关的规则都是一致的。所以,在萨摩亚人的神话中,神被称作是酋长,“说话时,他们自己所用的、被称呼的,都是酋长的语言。”[19]

诚如G. B. 米尔纳已经提出的,这种礼貌用语“很可能产生于为防止‘罪过’以及实际生活中用任何方式侮辱和降低酋长和客人的‘尊严’带来的危险而制定的复杂的社会交往制度”,在实践中作为“一种语言的润滑剂”的敬语,是“一种最有效的手段,能够避免冲突,防止争吵,平息自傲受挫而带来的焦虑,以及抚慰想象的或真实的悲伤”。[20]。

然而,尽管这种谨小慎微的社会交往制度在大部分时间里是行之有效的,但有时,它也确实无法防止萨摩亚的等级制度所造成的紧张突然引发成暴力冲突。因此,按照乔治·布朗的话说,从其正式的语言和行为方式看来,萨摩亚人一方面可能是“世界上最有礼貌的民族”,但同样也是“一个容易对侮辱和伤害感到愤怒的民族”,并且会因一些在非萨摩亚人看来最微不足道的原因而“和他们的邻居大打出手”。[21]

有了地位,就有了权利去操纵权力(pule,普勒),就能优先占有稀有资源,[22]就能发号施令。萨摩亚就是这样一个高度专制的社会,其基础主要是世袭的社会等级,处于从属地位的人们对掌握权力的人要唯命是从。

酋长头衔在等级上也是大有不同的,有两种明显不同的类型,一类是阿里依,或称象征酋长;还有一类是图拉菲尔,或称议事酋长(在人类学文献中也称为演说家)。无论是象征酋长还是议事酋长,都统称为玛泰。

用J. W. 戴维森(Davidson)的话说,阿里依和图拉菲尔相比截然不同,“阿里依是政治权力的最高保管者。”再者,在萨摩亚的传统中,阿里依具有个人的神圣性,能获得特殊的顺从和尊敬;在以前,那些处于最高地位的人被称作神圣酋长。普拉特在1842年观察到,在这些神圣酋长面前,“下级连吃饭都不敢”;在仪式性场合,他们被人用轿子抬着走,之前还有一个议事酋长吹着海螺壳为其开道。1830年7月,约翰·威廉姆斯就目睹了法乌厄酋长(他自己已具有相当的地位)向他的神圣酋长,玛利托厄·伐-依奴-波(他与法乌厄具有亲属关系)行礼时,“带着最大可能的敬意,充分地弯下腰去亲吻他的双脚甚至让自己的孩子去亲他的鞋底。”[23]

用来描绘高级酋长的表达往往夸大他们的体魄、身高和才智。例如,这样一个酋长可以和崇山、明星相比,或将其比作是岿然立于森林之中的参天菩提。据普拉特记录,神圣酋长的权力被认为是神赋的,他们中最尊贵的,比如他们古代王国中的圣君,则被授予超凡的头衔,图依(Tui)。[24]

在一定程度上,地位相对较低的象征酋长也享有这些神圣酋长所具有的神圣性。例如,一位象征酋长有权享用尊称;有权给自己的住址取个正式的名字,将房基建到一定的高度——这是衡量地位高低的标准;也有权拥有卡瓦杯的称号,每当在一个卡瓦仪式上正式承认他在他的政治组织中的酋长头衔时就用这个称号。他也有权将他家庭的陶泊头衔授予他已到结婚年龄但仍是处女的某个女儿,并可将玛拿亚(manaia)头衔授予他的一个儿子,于是这个儿子就成为他公开的继承人。此外,一位在其地方政治组织中享有最高地位的阿里依,和他的陶泊和玛拿亚有权在仪式性的场合上戴上“图依加”,这是一个由被染成金色的头发做成的装饰优美的头饰,象征着太阳。正如贾奇·马萨克(Judge Marsack)注意到的那样,这个权利是级别的标志,需要十分审慎地保护;任何未经许可而尝试这样做会遭到“迅速而猛烈的反对”。最后,一位身处高级地位的阿里依有权在他的丧礼上举行一系列冗长而复杂的仪式。[25]

和阿里依截然不同的议事酋长,用戴维森的话说,是一个身担多种职责的酋长,“他事必躬亲,这和其酋长身份很不相称。”议事酋长屈从于他所隶属的象征酋长,他只有依靠他们和阿里依之间的关系这一事实才能获得他自己的名号和地位。杰奇·舒尔茨在德国驻西萨摩亚的民事法庭任庭长多年,他认为在历史的过程中图拉菲尔最初是他们为之服务的阿里依的仆人和侍从。在舒尔茨看来,象征酋长们的家族在过去通过他们成员尚武的性格而赢得了至高的地位并形成了一个头衔化的贵族阶层,其中的成员宣称有超自然的血统。在这个过程中,“人群里的其他人变成了他们的臣民,图拉菲尔这个词有继承职位的意思。”[26]

图拉菲尔和阿里依的关系是一种社会联结,其中尽管阿里依地位较高,但他十分依靠图拉菲尔的支持。这种相互依赖的关系在“图拉”(tula)一词的用法中很好地表达了出来,它既表达了对议事酋长的尊敬,也说明了议事酋长依附于一个更高地位的象征酋长。舒尔茨注意到“图拉”一词意思是一根略微弯曲的棍子,在古萨摩亚用来携带一只被驯服、捕获的鸽子,其中的隐喻意义是议事酋长担当其杰出的阿里依的支持者。议事酋长的职责是执行各种任务来捍卫和增加他们的阿里依的高贵。议事酋长尤其要负责分发食物和财产,并以阿里依代理人的身份在政治和仪式性场合发表演讲。图拉菲尔的权威的标志物是一根权杖和一节扁索,他还要负责监督由阿里依确立的规则等事情的贯彻执行。此外,在一些政治组织中,随着历史的变迁兴衰,议事酋长已经拥有了额外的权力。比如说,正如肖尔记录的那样,在萨瓦伊伊,萨拉伊卢阿占据了一个显赫的、只有一些演说家才能享有的地位,而这个地位盖过了村庄中一般的阿里依。[27]

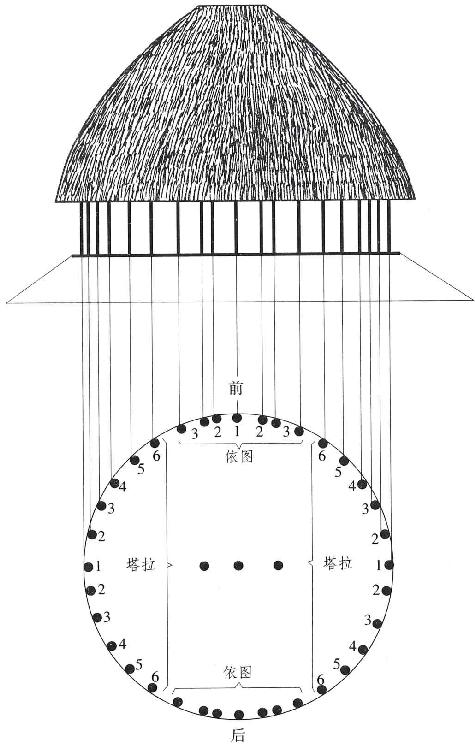

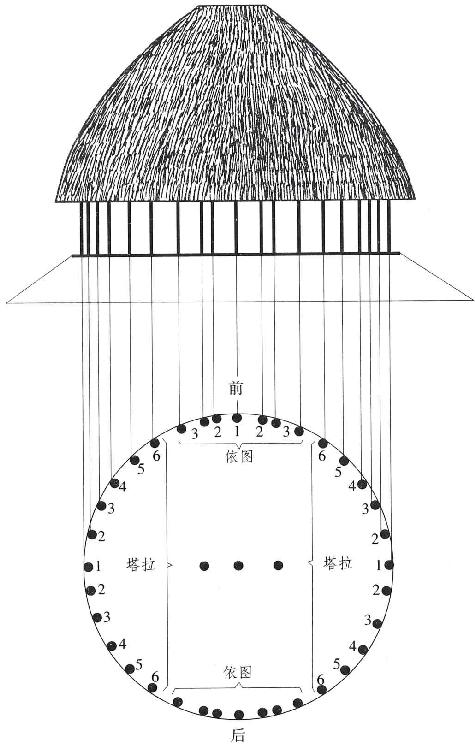

除了经常性地重申法阿鲁派加,一个政治组织中的地位等级制度还表现在福努的座位安排上(见图表1)以及伴随而来的卡瓦仪式上。在一个福努中,传统的集会地点是一个雅致的圆型房屋,与会者盘腿坐在环绕墙的柱子前,严格规定的座位秩序清晰地将象征酋长和议事酋长区分开来,同时也标示出了每个人在等级秩序中所处的类型。圆型房屋横向两侧的墙柱被称作塔拉(tala),这是象征酋长的专座,房屋前后的墙柱则被称作依图(itu),这是议事酋长的专座。每侧中央的位子最为重要,从中央的位子向两边排列,越是远离中央的位子表示在座者的重要性越低。再者,每一个塔拉都是象征酋长的专座,位于房屋前部墙柱的塔拉较之位于后部的塔拉更为尊贵。当一个村庄中最重要的酋长就坐于一边塔拉的中央位置时,另一边相对的那个塔拉位置就要空出来,这表示在该地方等级秩序中无人能与其平起平坐。[28]在依图中,前面的依图更为重要,而后面的席位是地位较低的议事酋长用来准备卡瓦、分发食物或执行其他任务的。

图表1 萨摩亚人圆屋的福努座次图

萨摩亚政治组织中,第三种表现等级结构的传统就是卡瓦仪式,即在一个福努中,人们要仪式性地分享由一种植物的根磨碎制成的酒。一个正式的卡瓦仪式是一个极其神圣的场合。由于该仪式主要与最为庄严而微妙的等级有关,所以与会者的举止是十分严肃的。在如今的卡瓦仪式中,奠酒祭祀的是耶和华。在信仰异教的年代里,人们祭祀的是塔加洛阿(Tagaloa)。有许多神话将卡瓦和异教时代的萨摩亚神灵联系在一起,献给他们的是“圣水”。比如说,相传有一个名叫帕瓦的人的年幼之子不小心掉进了卡瓦钵,亵渎了神物,这惹怒了塔加洛阿。他用一根棕榈叶茎将孩子一劈两半。(在让帕瓦因为没有在卡瓦仪式上约束他的儿子而感到恐惧后,塔加洛阿又仁慈地将孩子救活。)[29]

卡瓦仪式提供了多种途径来公开确认既定的等级,其中最主要就是分发的秩序。第一杯分给地位至高者,而地位次高者得到的是最后一杯。其余的杯子就按照地位的重要性从第二杯一直到倒数第二杯依次分发。因此,卡瓦仪式上的优先秩序,同法阿鲁派加一样,成为了一个地方社区或行政区域的地位等级制度中另一种仪式性的表达方式。[30]在每一个卡瓦仪式上,象征酋长和议事酋长也有明显的区分。象征酋长有权拥有自己的卡瓦杯称号,每次卡瓦轮到他时都要宣读他的杯号。例如,萨阿纳普最高地位的酋长阿纳普的卡瓦杯号由这些赞词组成:“凭借玛利埃和瓦依托埃劳(西萨摩亚等级秩序中两个非常重要的中心)授予的荣誉,去拿起迅速燃起生命的战棒。”此外,象征酋长的卡瓦杯总是以敬语“劳依普”作为开头,意思是“您的杯子”。所不同的是,议事酋长没有卡瓦杯头衔,他的名字直接以普通用语“劳阿瓦”开头,意思是“你的卡瓦”。此外,二者主要的差异还体现在敬酒的方式上。给象征酋长敬酒时,要手持卡瓦杯(擦得很亮的椰壳)做一个优美的摆臂动作使小臂内侧和手掌朝着被敬者;而给议事酋长敬酒就没有这样的肢体语言,只要将手背往前送就行了。

所以,就其结构和习俗而言,福努是萨摩亚社会的民族精神和一个村庄或行政区域的特征的主要表现。正如罗威·霍尔姆斯(Lowell Holmes)评论的那样,其中展示着等级的法阿鲁派加、座次以及卡瓦仪式构成了“萨摩亚文化的焦点”,相形之下,萨摩亚生活中的所有其他方面,甚至包括宗教,都是次要的。[31]

随着萨摩亚人皈依了基督教,那些曾经围绕在玻利尼西亚神灵的现世后代——神圣酋长头上的神圣性逐渐让渡给了作为耶和华拣选出的一般酋长。例如,在1955年西萨摩亚的立宪大会上,阿阿纳的一位高级象征酋长阿法玛萨加宣称:酋长制是“上帝所赋予的与生俱来的权力”,而很久以来信奉基督教的酋长已经断言酋长制是上帝创立的。这种学说还进一步得到了圣经的支持。在《箴言》的第8章16节,耶和华宣布:“领袖和贵族都借我治国。”以此和《圣经》中的其他章节为基础,人们普遍主张,萨摩亚的酋长是“现世的上帝”。

萨摩亚人除了特别关注等级,他们也笃信基督教。然而,一个村庄中基督教的牧师或神父却与作为地方政治组织的村庄保持着一种特殊的关系,而不被允许参加福努的商议活动。这意味着一个地方的政治组织直接受命于上帝或阿图阿(Atua)的权威之下,阿图阿在异教时代曾是萨摩亚最高神塔加洛阿的名号。作为基督徒的萨摩亚酋长们认为他们社会等级制的最高处,是耶和华而非塔加洛阿。如今,在整个萨摩亚的福努中,卡瓦奠酒仪式都是献给一个全能的神——耶和华,他是萨摩亚酋长统治制度的制定者,据说他会无情地惩罚那些不遵守他神圣而权威的命令的人。

在每一个地方政治组织中,福努的等级秩序在一系列涉及村庄所有成年成员(除了牧师的家庭)的相关社会团体中,得到反复的强调。所有的这些团体都直接听命于福努,并有责任支持它并为其服务。传统上,这些团体由奥玛伽(aumaga,没有头衔之男子的群体)、奥拉鲁玛(aualuma,由当地家庭生育或收养的常住妇女组成的团体)和由象征酋长、议事酋长的妻子以及没有头衔之男人的妻子组成的团体构成。每一个团体集会时,都要遵循法阿鲁派加、座位安排和它们从属的酋长福努的卡瓦仪式的基本结构。所以,等级原则适用于所有这些团体中的成员,也包括社区中所有的孩子。任何个体的等级,就是在社区体制中,他或她的家庭的头衔的地位。

据酋长们说,他们自己和没有头衔的人们的关系比较疏远,酋长(无论是象征酋长还是议事酋长)都有权受到其所有下属的尊敬和顺从。一个儿童首先被教育的是要顺从家里的所有人,主要的教育手段就是体罚。无论他多大年龄,他都被要求继续顺从所有比他地位高的人。所以,萨摩亚社会的核心就是以下这两条紧密相关的原则:地位高的人就有权对那些在社会秩序中比他们低的人行使权威,而那些地位低的人就有义务遵守他们所收到的上级的命令。因此,萨摩亚人是一个自豪的、谨小慎微的、复杂的、敬畏上帝的民族。他们的演说家满怀喜悦地赞美着每一个美妙的清晨,因为它为他们古老政治组织的庄严和神圣铺上了黎明时光的平静和完整。然而,我们将看到,萨摩亚的等级制度是如此地严格,而无所不在的权威所造成的矛盾情绪又是那样地紧张,所以这样的目标通常是难以实现的。相反,每当清晨来临时,它都带来充满恐惧的战栗和颤抖,因为任何一个在萨摩亚政治组织中成长起来的人都深知“萨摩亚的生活实为艰辛”。[32]