-

1.1大象学术译丛弁言

-

1.2前言 社会组织的三个发展阶段

-

1.3目录

-

1.4第一篇 原始社会的社会组织与权力的逐渐集中

-

1.4.1第一章 问题:社会学与历史学

-

1.4.2第二章 图腾组织

-

1.4.2.1第一节 氏 族

-

1.4.2.2第二节 胞族、图腾制度和族外婚制

-

1.4.2.3第三节 婚姻族与婚姻的管理

-

1.4.2.4第四节 继承计算法

-

1.4.2.5第五节 图腾组织的解释:在社会和宗教两个方面的原理

-

1.4.3第三章 地方组织与图腾组织的关系

-

1.4.4第四章 共产的图腾——地方组织中权力个人化的最初痕迹

-

1.4.5第五章 个人化权力的进步与共产的图腾组织的变化:神话和政治上的演进

-

1.4.5.1第一节 神话中的资料

-

1.4.5.2第二节 观察范围的决定

-

1.4.6第六章 权力个人化的条件

-

1.4.6.1第一节 亲属关系和权力的男性化

-

1.4.6.2第二节 馈赠飨宴与变化了的图腾制度

-

1.4.6.3第三节 馈赠飨宴与兄弟会

-

1.4.6.4第四节 权力、馈赠飨宴和粮食

-

1.4.6.5第五节 权力、馈赠飨宴和财产

-

1.4.6.6补充注释(法语第二版的补遗)

-

1.5第二篇 从氏族到王国

-

1.5.1第七章 埃及社会生活和政治制度的起源

-

1.5.1.1第一节 作为文化摇篮的东地中海

-

1.5.1.2第二节 埃及最早的人类群体

-

1.5.1.3第三节 第一个历史时期

-

1.5.1.4第四节 提斯君主国

-

1.5.1.5第五节 亚洲人入侵埃及的假设

-

1.5.2第八章 古帝国时期的埃及王国与其邻人

-

1.5.2.1第一节 前人所传埃及的孤立

-

1.5.2.2第二节 埃及人和他们的邻人:人种和种型

-

1.5.2.3第三节 提斯埃及的对外关系

-

1.5.2.4第四节 孟菲斯埃及的防卫计划

-

1.5.3第九章 公元前2000年前的闪族世界

-

1.5.3.1第一节 闪族人及其居处

-

1.5.3.2第二节 游牧的闪族人和他们的原始制度

-

1.5.3.3第三节 希纳尔的埃兰人、定居闪族人和苏美尔人

-

1.5.3.4第四节 从王国到闪族人的帝国

-

1.5.3.5第五节 汉谟拉比时代的东方政治

-

1.6第三篇 东方的第一批帝国

-

1.6.1第十章 伊朗人和小亚细亚人的入侵以及喜克索斯野蛮人帝国

-

1.6.1.1第一节 处于权力盛期的埃及

-

1.6.1.2第二节 伽希特人和赫梯人入侵美索不达米亚

-

1.6.1.3第三节 喜克索斯人入侵埃及

-

1.6.2第十一章 公元前15世纪的埃及帝国和国际协约

-

1.6.2.1第一节 喜克索斯人被逐出埃及

-

1.6.2.2第二节 埃及人在叙利亚

-

1.6.2.3第三节 埃及帝国的组织

-

1.6.2.4第四节 阿蒙诺菲斯四世(埃赫那吞)的国际主义政策

-

1.6.3第十二章 埃及-赫梯协约和北方民族以及海上民族

-

1.6.3.1第一节 米坦尼的赫梯人和叙利亚的埃及人

-

1.6.3.2第二节 塞提一世和拉美西斯二世与赫梯人的冲突

-

1.6.3.3第三节 埃及-赫梯协约

-

1.6.3.4第四节 东方世界的北方民族和海上民族

-

1.6.3.5第五节 从海上民族到波斯人

-

1.6.4结 论

-

1.6.5参考书目

-

1.6.6译名对照表

-

1.6.7索 引

-

1.6.8本书地图中的英汉对译

-

1.6.9译后记

第十二章 埃及-赫梯协约和北方民族以及海上民族

第一节 米坦尼的赫梯人和叙利亚的埃及人

大约公元前1400年,埃及帝国达到鼎盛,而在埃赫那吞统治末期的公元前1360年,埃及帝国便不复存在了。这种突然崩溃是怎样发生的?这源于一次激变,这种激变使这个政治大厦的内部基础与外部支援同时瓦解。

也就是说,就埃及内部而言,埃赫那吞曾倡导以反对阿蒙神和其祭司集团的并具有国际主义倾向的宗教革命,遇到了仍保持传统主义的祭司集团的激烈抵抗,这种抵抗得到了民众情感的支持。我们将在我们的著作《尼罗河与埃及文明》中描述阿吞宗教的可怜结局、新首都埃赫塔吞的毁灭以及阿蒙崇拜在第十八王朝最后几位国王图坦哈蒙、阿伊和郝列姆赫布(公元前1362—公元前1321年)统治时期于底比斯的复兴。这种反动既是国家主义的,又是宗教的。埃赫那吞和他的党徒都被看做叛徒和外国人;在第十九王朝的一份文献中,国际主义的记忆被赋予“阿克胡塔吞的战败者”的称号,[1]好像他是喜克索斯人或赫梯人。我们几乎不必多言,埃及被半个世纪的骚乱所干扰,并被大大削弱了。图坦哈蒙承认在他登基时(大约公元前1360年)“国家处于极为可怕的状态,宛如原始混沌时代的世界”。因此,当军队被派往“扎伊以扩大埃及边疆时,他们从未获得任何成功”。[2]因此,内部混乱的直接结果是法老军队在叙利亚的巨大损失。

就外部方面而言,大约同一时代,埃及的联盟米坦尼从政治舞台上消失了。它被早在黒黎斯盆地和西里西亚建立起来的一个国家吞并了,这个国家便是大赫梯,[3]大赫梯的首都是波伽兹科易。最近在波伽兹科易的考古发掘出土了很多勘与戴尔·埃尔·阿玛尔那书信相媲美的外交档案,但更丰富。几乎20000份用巴比伦楔形文字写成的档案(和少数赫梯象形文字文献),揭示出了公元前1 4世纪和前1 3世纪的政治史。[4]重要的是,这些宝物发现于东方历史上一个新民族之中。自此以后,近一个世纪(大约公元前1360年至公元前1260年)的时间里,正是赫梯王国,而非埃及宫廷变成了东方世界的政治中心,所有阴谋都在此处聚集,并在此处受挫;各种力量都在这里互相冲突,而且在有魅力和有决心的政治家的启发与指导下达到平衡。我们请读者阅读德拉波特更详细记录赫梯史的著作,我们这里仅仅注意他们与东方世界强大竞争者的关系。

赫梯王朝在大约公元前1420年从模糊的历史背景中出现,王朝的建立者是“哈梯王城”波伽兹科易的创建者舒比鲁里乌玛[5]的父亲哈图什尔一世(大赫梯),他于阿蒙诺菲斯三世统治末期的大约1370年开始统治。赫梯国王已把几个部落或王国统一进一个牢固的国家。他正开始经历来自北方的印欧人部落的压力,但他是足够强大的,以至于把这些民族的洪流转移方向,引向南方。他本人也正准备从卡帕多西亚出发,经过“西里西亚大门”,穿过陶鲁斯,沿幼发拉底河,进入纳哈林那平原,他将在那里掌握肥沃新月地带拱门的基石。为了执行他的计划,他掌握着无数战士、弓箭手、枪兵和战车战士,这些战士装备着铜矛、剑、盾(“蓬特”形)(呈长方形或圆形)以及山民所拥有的坚忍及实力。在米坦尼,舒比鲁里乌玛遇到了国王都什拉塔,后者已谨慎地对抗侵略风暴,并依赖于他与埃及的联盟。最初,都什拉塔驱逐赫梯人;他甚至送给他的女婿阿蒙诺菲斯三世一辆战车和一些马匹作为战利品。但他的敌人采用间接攻击的方式行动。舒比鲁里乌玛与曾在赫梯宫廷寻求庇护的米坦尼国王的弟兄们以及黎巴嫩的阿摩利首长密谋,后者是山民,不愿受人支配,渴望借机消除法老的保护。从此以后,大赫梯、都什拉塔的兄弟们和阿摩利国王们的共同阴谋便是推翻米坦尼和埃及国王们的权威,并使之同归于尽。

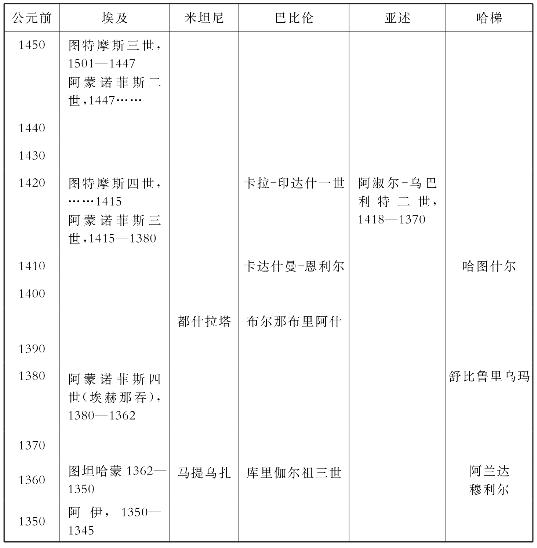

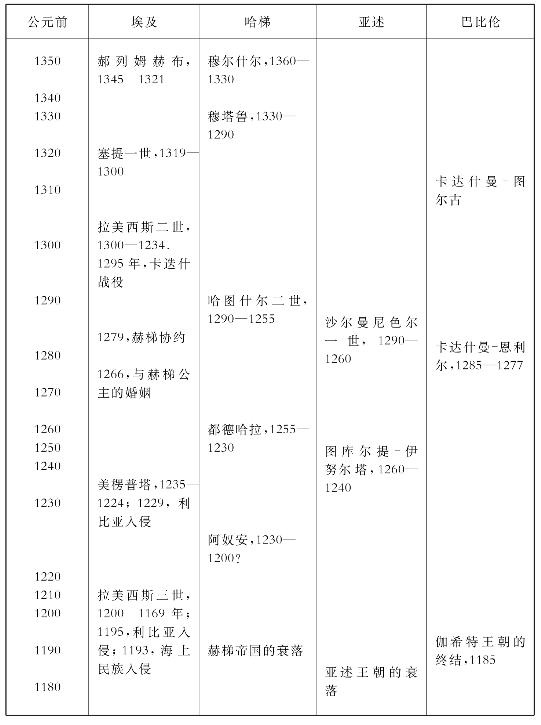

公元前1450年和公元前1350年之间几个地区国王统治的大致年代对照表

阿玛尔那书信包含一份长篇报告,记述了某个阿摩利人首长阿拔达什尔塔和他的儿子阿兹鲁与拜布罗斯的卡扎奴里巴达的冲突,后者直到阿蒙诺菲斯三世的统治末期都对埃及保持着忠诚。阿拔达什尔塔突袭西米拉,尽管埃及军队到达这里,但米坦尼还是被赫梯国王占领了,赫梯国王废掉了都什拉塔,并把人口分派到卡帕多西亚。但舒比鲁里乌玛不想与埃及发生冲突;阿蒙诺菲斯三世死后,他给其儿子阿蒙诺菲斯四世写信,祝贺后者登基,并假装尊敬法老的霸权。阿蒙诺菲斯四世,或者出于冷漠,或者由于无能,不能足够聪明或不能足够强有力地进行有效的行动。他允许都什拉塔被赫梯战败,允许拜布罗斯被阿兹鲁攻击,阿瓦德和西顿与阿兹鲁联盟。当反叛延伸到巴勒斯坦时,他犹未采取行动,法老在耶路撒冷的官员阿比米勒克给他写信道:“所有国王的土地都将毁灭。”

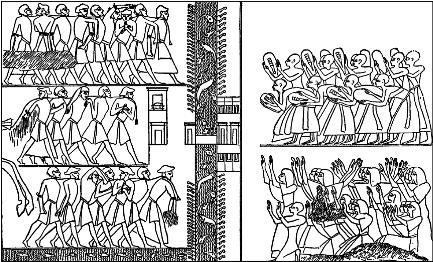

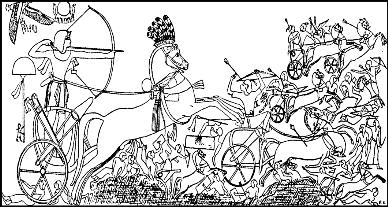

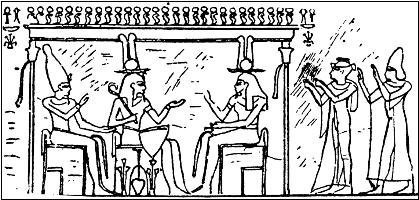

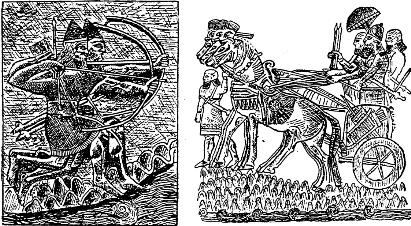

图33 塞提一世在埃及国门处受到其臣民的欢迎,走在他前面的是阿摩利人俘虏

还不止于此,当北叙利亚的埃及总督扬克哈蒙派兵前往恢复秩序之时,埃及外事部门被虚假报告误导,允许阿兹鲁(他刺死了里巴达)来到埃及,在法老面前谢罪。这次骚乱的结果大致如下:阿兹鲁正式归顺了埃赫那吞,并从埃及归来,拥有行省总督的权力。他能够对法老保持独立,但根据波伽兹科易档案,他对赫梯国王则不能保持独立。[6]后者把阿兹鲁视为家臣,迫使其订立同盟条约并服从同盟条约。至于米坦尼,其国王都什拉塔最终被他的一个兄弟谋杀。舒比鲁里乌玛立马提乌扎为米坦尼国王,并迫使其与他的女儿结婚,从而使他的女婿成为自己的家臣。自那之后,米坦尼王朝便消失了。纳哈林那和卡盖美什以及阿勒颇都被赫梯人占据了,赫梯人向南进入卡迭什。

在埃赫那吞统治末期,埃及因国内宗教争端而精疲力竭,不能应付这种局势。叙利亚(上罗丹尼)处于赫梯人的掌握之中;巴勒斯坦(下罗丹奴)臣服于阿摩利人和卡比利人,后者是游牧民族,或许是希伯来人的祖先,直至三个世纪之后,他们才实现一种国家形式的社会生活。

在波伽兹科易出土的一些文献证实了这种实际形势。有一封奇异的书信,是埃及的一个王后,即图坦哈蒙的无子寡妇达哈蒙写的书信。她要求赫梯国王把他的其中一个儿子(赫梯国王有很多儿子)送给她,作为她的丈夫。这样,图坦哈蒙的女婿和继承人的一个寡妇希望巩固她在埃及的地位,或许是保持其王位,她只能使赫梯王子作其配偶和支持者。[7]但,当时的形势恰恰与这种情况相反。埃及与赫梯订立正式条约来承认赫梯的权力;拉美西斯二世订立的条约使人想起舒比鲁里乌玛和埃及的一个国王订立的一个正规协约,这个埃及国王的名字尚无人知晓,但他必定是埃赫那吞的直接继承人之一。[8]两个国家的边界是什么?我们尚不得而知,但卡迭失处于赫梯人的手中,从而我们能得出这样的结论,即叙利亚不再是一个埃及行省。

第二节 塞提一世和拉美西斯二世与赫梯人的冲突

赫梯帝国的发展因为亚洲方面平衡力量的缺失而成为埃及的大患。伽希特人控制的巴比伦依旧毫无生气;亚述仍不足为惧;爱琴各民族的力量主要在海上,更多的是威胁着埃及的沿海地区,而非赫梯的陆地边境。

因此,当郝列姆赫布(公元前1345—公元前1321年)在埃及重建了国王的权威,并建立了第十九王朝之时,他必定清楚这种形势的严重性,但埃及秩序的恢复吸引了他的整个注意力。我们不知道他是否在亚洲方面有所作为,尽管图画纪念物描述了他正接受赫梯人和一些豪涅布人的贡物。[9]

图特摩斯三世的事业不得不从头再来,因为沙苏人(贝都因人)和卡比利人正为了巴勒斯坦的占有而争执不下,而赫梯人为法老在这个行省所保留的一点权力也被剥夺净尽了。随着塞提一世(公元前1319—公元前1300年)的登基,他开始了一场巨大的军事努力活动,以便在亚洲重建埃及帝国。我们可以追溯他的军事进程,这主要依赖于上埃及——尤其阿拜多斯、卢克索、卡尔那克和阿布辛拜勒——神庙墙壁上由第十九王朝法老所雕刻的系列长篇幅精美图画。

图34 “黎巴嫩王子”为塞提一世砍伐松木

在塞提一世统治的第八年(公元前1319年),他曾攻打沙苏人。他驱散了这些好乱的民族,占领了迦南的一些小要塞,穿越卡梅尔山,并在约旦边疆竖立了一块界碑,此界碑用霍兰的块状岩制成。[10]回师时,塞提一世占据了一些港口,并把它们重新组织为“海军基地”,后者允许他率军攻入上罗丹奴。然后,塞提一世返回陆地,到达他的边界城市扎鲁,驱赶着沙苏和卡鲁土地上的王子“在前面前进,这些王子的脖子上系着锁链,其中一些将在阿蒙的祭坛上作为牺牲品被处死”。[11]埃及人再次变成了黎巴嫩的主人,而山民的王子再次被派去砍伐优质松木作为贡品献给法老。

正如在图特摩斯三世时代一样,埃及人从再次征服的海军基地出发,攻击上罗丹奴。在一次远征中(其确切时间已不得而知),塞提一世占据了卡迭什[12]和阿穆鲁的土地。埃及人第一次与赫梯人搏战;这次战斗以埃及人的胜利告终。不幸的是,我们对当时两大军事力量之间最初的斗争当中有意义的细节一无所知。卡尔那克的浮雕仅仅列举了那些在阿蒙面前被处死的俘虏中的罗丹奴王子和赫梯首长们。[13]塞提一世与赫梯国王穆塔鲁之间很可能订立了一个协议。无论如何,赫梯入侵在奥伦梯河以南被阻止,而埃及保护国身份在巴勒斯坦和腓尼基沿海地区再次建立起来。

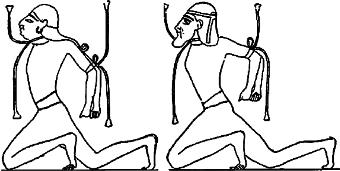

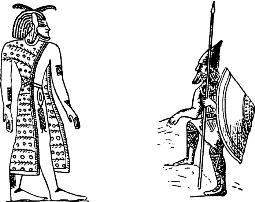

图35 塞提一世的赫梯囚徒和叙利亚囚徒

公元前1300年,拉美西斯二世的登基给埃及的御座带来了一个年轻的、野心勃勃的和好战的国王,他长期的统治(公元前1300—公元前1234年)以很多决定性的重要事件为标志。为了恢复这些罗丹奴行省往日的繁荣,拉美西斯二世在它们附近建立了一座以其名字命名的城市,即培 拉美西斯,这座城市建于帕勒修姆和阿瓦里斯;他使此城变为三角洲的政治首都和巴勒斯坦以及叙利亚各行省的行政管理所在地。[14]

我们发现,在拉美西斯二世统治的第二年,他在推罗和拜布罗斯之间的海岸上、在穿越黎巴嫩而达于约旦河上游的一个小沿岸河流那尔·埃尔·凯尔布河口的绝壁上雕刻了一块胜利碑。这是一条进入科拉叙利亚的通道,但没有从西米拉进入卡迭什的直路那尔·埃尔·凯拜尔(艾琉瑟鲁斯)更容易通行。无疑,那尔·埃尔·凯尔布的使用意味着那尔·埃及·凯拜尔处于赫梯人的掌握中了。[15]

穆尔西尔或他的儿子穆塔鲁(因为赫梯年代表在这一点上并不确定)为了争取叙利亚的霸权而准备一场决定性的战斗。赫梯王国边境的形势异常严峻。因为,到公元前15世纪末期,亚该亚人的入侵已经代替了克里特文明和霸权、迈锡尼人的优势地位,以及小亚西海岸海上好战部落——弗里加人、麦锡亚人、吕底亚人、加里亚人和利西亚人——的优势,屈服于赫勒斯滂海峡对面的冲击,放弃他们处于混乱状态的根据地,或者通过海路或者通过陆路,获得西里西亚沿海地区和腓尼基海滨以及巴勒斯坦。甚至在埃赫那吞统治时代,阿玛尔那书信已经提到达诺安那人(达奈人)[16]和沙卡拉沙人或沙达那人[17]出现于西米拉,沙达那人或沙达尼人[18]出现在拜布罗斯,利西亚人(卢奇人)出现在叙利亚的大道上和海岸。[19]与所有侵入古老文明土地的粗鲁而勇敢的野蛮人相像,他们把自己的体力卖给出价最高的人,有时为法老服务,有时接受阿摩利国王或赫梯国王的雇佣。直到公元前1300年,逐渐的侵入发展成为一次稳定的移民,因为波伽兹科易档案和埃及文献突然揭示出十几个小亚民族聚集在纳哈林那的赫梯军队之中。然后历史上首次出现了这些名字,而这些名字因荷马史诗而著名,除了利西亚人和达奈人以外,还有皮达萨人[20]、马萨人、达旦努人、伊利乌那人(伊利诺人)、奇尔吉沙人(特劳德的吉尔吉斯人)。[21]这些部落的融合是非常值得注意的,他们似乎都来自特劳德。[22]似乎很有可能是一个相对同种的人口,在来自赫勒斯滂海峡对面海滨的亚该亚民族的压力下,以一种人口稠密的方式向肥沃的新月地带迁出。

处于特劳德这些民族与埃及人之间,赫梯人发现自己进退维谷。但舒比鲁里乌玛和他的儿子们是经验丰富的政治家,并拥有一支精良的军队。他们无力驱逐新来者,从而通过契约把他们联合起来,并把他们用作雇佣兵。穆塔鲁与通过外交方法分开的纳哈林那和下奥伦梯河的小国王们订立协约,其中一些协约发现于波伽兹科易。

赫梯国王们能够缔结近代史上所称的连横(coalitions)以对抗埃及。穆塔鲁致信阿勒颇国王利米沙里玛;提醒后者,他的父亲穆尔什尔曾与他订立条约,但条约副本已被毁坏。因此,他送给后者另一块泥板文书,并以他自己的印章封印,包含下面的语句:

太阳[23],大王,将为阿勒颇国王利米沙里玛的同盟,而阿勒颇国王利米沙里玛将是哈梯国王,大王,太阳的同盟。哈梯国王穆尔什尔、太阳的儿子们将是利米沙里玛的同盟,而且他……与我们这些大王舒比鲁里乌玛[24]的儿子们一起以及我们的家人,将在这种情况下一致行动。哈梯的诸神与阿勒颇的众神都为此作证。[25]

赫梯国王必定与纳哈林那、卡盖美什、科迪(西里西亚)、卡迭什和阿瓦德的国王们订立了同类协约,根据埃及文献,[26]这些国王都是赫梯大王的同盟。

赫梯与哈梯西方的奇兹瓦德那王国的协约更为严密。这个王国似乎处于亚述和哈梯中间,是极受关注的王国。在哈图什尔时代,它属于哈梯;之后,它恢复了独立,并被联合进卡里王国。穆尔什尔成功地使奇兹瓦德那王国的国王舒玛舒拉坚守他的政策,并通过一份长64款的协约把后者束缚起来,其中一款规定两国攻守同盟。“如果我,太阳,对任何外国进行战争,无论对方是卡里,还是阿萨瓦,那么奇兹瓦德那国王舒玛舒拉应提供马拉战车100辆[27]和步兵1 000人,他将在太阳的军队中作战。在未参加作战之前,所有费用都由太阳支付”。

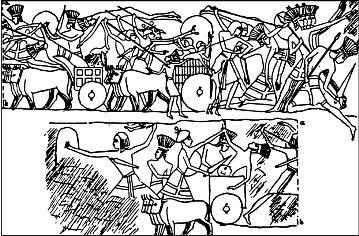

图36 为拉美西斯二世服役的沙达那人

这是穆塔鲁能够联合起来对抗拉美西斯二世真正可怕的联盟。这样组成的军队的实力在于这些蛮族民众的数量和蛮勇,但它的真正弱点则在于其缺乏科学的战术和统一。拉美西斯二世用四支较小但更团结的军队抵抗之,一支是阿蒙军队,由国王直接指挥,其他三支军队是拉军队、普塔军队和苏特胡军队。除了这些埃及民兵之外,还有苏丹黑人军队,[28]“阿穆鲁的少年兵”,和一些沙达那雇佣兵。[29]后者最近才联合进埃及军队,仍使用他们最初的武器装备——长铁剑、圆盾和环绕以触角与新月的头盔——但也采用了埃及精兵的腰布与皮制胸甲。他们雄伟魁梧的体格、白皙的皮肤、整齐的相貌和细微的胡须,都引起尼罗河人民的惊奇,因此雕刻家喜欢把他们描绘在神庙墙壁上。法老用野蛮人对付野蛮人,而两种野蛮人为了特殊的利益在两个军队中互相斗争。拉美西斯二世统治的第五年(公元前1295年)开始的战争在卡迭什战役中达到高潮,这场战役是我们有详细记录的世界大战中的第一个。[30]

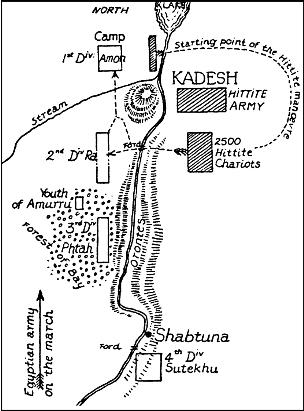

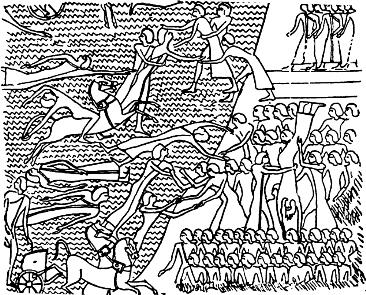

公元前1295年4月末,埃及军队从扎鲁出发,以每天至少12.5英里的速度行军一个月之后,到达了贝鲁特附近堡垒的纬度。埃及军队便在“阿穆鲁国土的海岸”上建立兵站总部、军队驻屯处和军火储藏所,之后进入奥伦梯河上游的河谷地带,或许是经由那尔·埃尔·凯尔布到达那里的。埃及军队未受抵抗,沿河流向下进发,到达了“卡迭什南部的高地”。

卡迭什位于今日戴尔·曼都[31]的遗址上,是奥伦梯河与一条河流汇合处左岸一座山的山顶上的要塞,在今日霍姆斯湖稍南处。有一条路从右岸直通左岸,靠近沙布图那村的一个堡垒,位于卡迭什之上6.25英里处。两岸崎岖,高出水面百尺有余,仅仅留下一条狭窄的通道,战车只能沿其缓缓而行。从沙布图那望去,山上的卡迭什形成了一道帐幕,遮蔽了大部分天际。帐幕之后,穆塔鲁正率军静待拉美西斯二世到来。

拉美西斯二世到达沙布图那时,不知道敌人的位置,从而被穆塔鲁派去向拉美西斯二世许降的两个降敌所误导。[32]“两个贝都因人(沙苏人)来到,并说:‘我们的兄弟属于那些与这个战败的哈梯家族在一起的家族当中最伟大的王,将是法老的奴隶,并抛弃这个战败的哈梯国王。目前,这个战败的哈梯国王正陈兵于图奈普以北的阿勒颇地区,因为他害怕来到南方面对法老……’当时,这些话是这两个沙苏人讲的谎话,因为战败的哈梯国王派他们来看看陛下在哪里,并撒谎以阻止陛下的战士与之进行战斗……而这个战败的哈梯国王与各国的首长一起率领步兵和战车而来,陈兵于卡迭什之后,准备一战;但陛下对此一无所知。然后,陛下向平原下来,到达了卡迭什西北部”,[33]拉美西斯二世在这里驻扎军队。

当时的形势如下:拉美西斯二世相信敌军处于100英里以北的地方,穿过沙布图那要塞而在卡迭什外布阵,为的是截断该城与援兵的联络,开始极为安全地围攻。为了这个前方陆地,他只随身带了自己的护卫队(沙达那人),而军队的主力阿蒙军队则待在要塞,战车在那里只能单线前进,还得穿过要塞与卡迭什之间左岸的一片森林(海湾森林)中的一条窄路,因而不得不分组前进。“拉军队刚刚穿过沙布图那南的河流,距离阿蒙军队大约4英里……普塔军队刚到阿拉纳米城南,而苏特胡军队尾随其后”。[34]

然而,拉美西斯二世派出一支先锋队前往卡迭什(这里已成为敌人的一个军营)。这支先锋队带回两个赫梯间谍。法老此时正在琥珀座上休息,亲自盘问这两个人。[35]“你们是谁?”这两个赫梯间谍回答说:“我们属于这个战败的哈梯国王。他派我们来看一下陛下到哪里了。”陛下回答说:“战败的哈梯国王究竟在哪里?我听说他在阿勒颇地区。”他们回答说:“战败的哈梯国王与大量山民准备共同作战,他已经把哈梯国家所有地区的人们、纳哈林那的人们以及科迪的人们都带来与之共同作战。他们被提供以步兵和战车,都装备精良,就像沙滩上的沙粒一样不计其数;他们正在等待着,准备战斗,陈兵于卡迭什城后……”

这个报告使国王帐篷中的人们惊恐异常,他们当即召开首长议事会,听取赫梯人的供词。拉美西斯二世责问其官员:“看看你们,你们这些首长(埃及的和亚洲的)都做了什么?他们已经告诉法老,这个战败的哈梯国王正在阿勒颇之地,而且他在听闻法老到来的消息时便在陛下面前逃跑了!而我在这个时辰从这两个间谍嘴里听到的消息,则是这个战败的哈梯国王与像沙子一样的人们和马匹一起向我进发,他就在卡迭什后面陈兵布阵。这个国家的官员居然与法老土地上的官员一样,对此一无所知!”官员们开始找借口推卸责任,谴责他们的下属。“命令被给予维西尔,催促陛下的战士加快向沙布图那以南前进,把他们带到陛下所在之地”。[36]我们在神庙浮雕之上看见一个人乘马疾驰,往寻后方军队,而所有军队此时尚滞留于后面。[37]

当拉美西斯二世正在举行议事会时,穆塔鲁开始行动了。他已调度左翼军队绕过了卡迭什,以便避开哨兵准备进攻,同时在奥伦梯河右岸集中战车,准备进攻。“他命令所有战士进入战车,战车的数量比沙子还多,每辆战车配备三名战士,三个战士当中便有一个是赫梯人。”[38]穆塔鲁知道怎样等待最有利的时机,当他看到拉军队从海湾森林出来时,他认为时机已到了。“然后,他下令命各城战士速渡卡迭什以南的河流,而战士便冲入陛下的军队之中,陛下的军队正在前进,他们根本不知道发生了什么事情。陛下的步兵和战车夺路而逃,向北直奔陛下所在之地。”[39]

地图Ⅶ 卡迭什战役[40]

我们很容易想象拉军队在一次悲惨的行军之后仍按行军秩序沿路分散而行。当右翼遭受由四组构成的2 500辆战车[41]进行的一场像旋风一样的突然而恐怖的攻击时,这支军队几乎无法抵抗。颂诗承认(赫梯人)把拉军队分成了两部分,这支军队在完全失去统治的情况下行军,很难重整军队以战斗。[42]

拉军队的逃兵纷纷进入拉美西斯二世的兵营,赫梯战车在后面紧追不舍,结果自然是溃乱。庆幸的是,拉美西斯二世和他的整个军队未被俘虏或被肢解。尽管文献在这一点上未作说明,但我们可以推断出,150年之前的美吉多战役的故事(这是东方战役的寻常故事)重演了:赫梯骑兵到达法老军营时,除了抢掠之外,不思其他事情,任凭法老远遁,而不追赶。拉美西斯二世从而获得了时间得以重整旗鼓,投入战斗。“当陛下看到这种战绩时,他对他们充满了仇怒,像他的父亲底比斯的孟图一样。国王亲自身披战袍,手持盔甲,有似巴力神赴宴一样从容。他又亲自牵过马匹,牢牢地套在车上,并与车马融为一体。他独自冲入敌军,冲入这个战败的哈梯国王的军队当中。陛下就像去往勇敢的大神苏特胡一样。他开始在敌军砍杀敌人,四处冲杀。他驱散了敌人,使敌人彼此践踏,退入奥伦梯河以避锋芒。‘当我孤身一人之时,当我的步兵和战车抛弃我时,我已征服了所有土地。敌军之中没有一个人返回来。我发誓,因为拉神爱我,而且我的父亲图姆支持我,我才能够在步兵和战车面前立此奇功,这是陛下所说的!’”[43]

然而,官方公报这种结尾是十分夸张的,从所有文献来看,拉美西斯二世沉着冷静,以少年英雄的果断、勇敢和力量而驱车作战。但如果不是埃及援兵及时赶到,令敌军大为惊奇,那么法老最终必定被赫梯战车所战败,这也必定是事实。神庙中的浮雕清楚地说明了这一点。在军帐中举行的议事会结束时,马背上的信使和战车中的维西尔自己匆匆去迎接耽误在后面的军队。为了避免第二支军队(拉军队)被战败,信使和维西尔成功地把第二支军队与第三支军队联合在一起,当时第三支军队正在海湾森林,并大喊:“前进,你们的主人法老正在遭受攻击。”[44]另一面有一支法老的少年兵,来自阿穆鲁,来自沿岸根据地,这一点毋庸置疑。这支军队秩序井然,战士全是少年勇敢之士,火速前进,穿过森林,见军营之中正在混战,赫梯人正在抢掠,埃及人正在逃窜,而法老正在战场一隅独自作战。少年兵和其他三支军队的突然到来,埃及转败为胜。[45]现在让我们离开浅浮雕叙述这个故事的文献。“来自阿穆鲁之地的法老的少年兵到了。他们发现这个战败的哈梯国王的军队已从西面侵入了陛下的军营,而陛下在当时只身一人,没有任何战士,因为与陛下在一起的阿蒙军队(第一支军队)的战士们尚未完成搭建帐篷的任务,同时拉军队(第二支军队)、普塔军队(第三支军队)的战士们正在行军,他们的军队尚未从海湾森林中出来。然后,少年兵把属于战败的哈梯国王并进入法老营帐的敌军冲散。法老的军官也屠杀敌军,不允许一人逃走”。[46]

图37 战斗中的拉美西斯二世

奇怪的是,埃及援兵到达之后,穆塔鲁未组织再次进攻。神庙的浮雕给我们展示了剩余的赫梯军队都想出而干涉,“9000战士和战车的两个分队陈列于战败的哈梯国王身后”;一些战士离开队伍去拯救逃亡的败兵。但“穆塔鲁站在他的战士和战车前面,面色灰白,心胆俱破。他因为恐惧陛下而不敢向前迎战,因为他已经看到陛下战胜了哈梯国王以及与他同来的各国的国王”。[47]然而,就在穆塔鲁的眼皮底下,当时获胜的拉美西斯二世和他的战士们正把赫梯人扔入河中。骑兵和弓箭兵的长官、赫梯卫队司令、穆塔鲁战车的车夫,甚至他的另一个兄弟、其档案书吏和其他贵族同归于尽,要么被击毙,要么被溺死。卡迭什卫队费了很大力气才把一些人托出水。我们看到阿勒颇的不幸国王被他的士兵执着头部而提出水面,头部下垂以便吐出所吞之水。[48]埃及最后的成功是毫无疑问的。穆塔鲁发现夜幕降临了,并恐怕苏特胡军队(第四支军队)的突然到达,而不愿使其后备兵卷入战争的漩涡,放弃战场而逃。

图38 赫梯后备军在奥伦梯河河岸上营救逃兵

这次著名的战役就是这样的,与较早时代的正面攻击战和简单的战斗完全不同。军长的策略和军队执行调度的能力所起的决定性作用不比战士的力量和勇敢差。值得注意的一点是,赫梯人而非埃及人体现了先见、技术和不屈不挠。不管怎样,古老军队的纪律和年轻国王的精神都足以补救埃及军事参谋部的鲁莽,埃及军事参谋部不知事先侦察敌方地形或掩护军队。最终的结果是,战役并非决定性的,只是埃及显然具有偏见之档案中所记载的拉美西斯二世的一次胜利而已。[49]书吏蓬托尔抄写的诗[50]夸大了战役的所有情节,把它们都变成了拉美西斯二世的光荣。当法老发现他只身一人处于军营——暴露于赫梯掠夺者——之中时,他向其房子的神跪问并问他自己,是否神已抛弃了他。

“你是谁,是我的父亲阿蒙吗?一个父亲忘记了这个儿子?……呕!我的父亲阿蒙,我请求你!瞧,我现在身陷如此之多以至于无人知道究竟有多少的联合起来对抗我的人们中间,而我则只身一人,无人与我在一起!我无数的战士已抛弃了我,当我呼唤我的战车兵时,无人回应;当我对他们大声呼喊时,他们没有一个人听到我的声音。但我发现,阿蒙比一百士兵、比十万战车、比百万兄弟或少年兵还强大”。当法老的声音回响于赫乌蒙提斯时[51],阿蒙应声而起,他向我伸出手,他从后面回应我时,欣然呼曰:“面对面,与你面对面,拉美西斯·美利阿蒙,我与你在一起!我是你父亲!我的手与你在一起,我胜于成千上万的你。我是最勇敢者,我已认可一个勇敢之心,我心满意。”拉美西斯继续说:“我与孟图相像。我向右投矛,向左俘虏敌人。我在敌人面前,就像巴力神在敌人面前。我已战胜2500辆战车,而且只要我在他们中间,敌军便在我面前失去战斗力。他们没有任何人有战斗勇气,心虚肢疲,不知如何使枪,无力持矛。我把他们扔入河中,就像鳄鱼游于水中;他们面向水底,互相叠压,我则在他们当中任意屠杀。沉者不复浮起。因此,他们一者对另一者说:‘他并不是我们当中的一个人,他是极为勇敢的苏特胡,他是巴力神的化身。’”[52]

战争的真实结果是这样的:卡迭什未被占领,拉美西斯返回埃及,庆祝他的“胜利”,并在阿蒙面前献祭一些囚犯。在接下来几年里,叙利亚和巴勒斯坦作为一个整体起而反抗埃及。

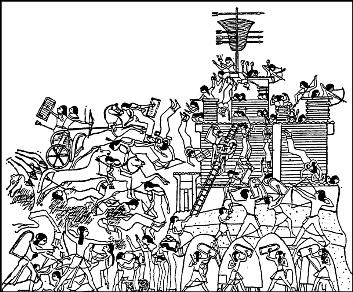

拉美西斯二世不得不逐步地征服肥沃的新月地带的西角。我们在拉美修姆的一个浅浮雕上发现了详细描绘的一次对阿斯卡隆的围攻和对阿穆鲁地区达普尔的突袭,以及图奈普地区纳哈林那的一次战斗,在这个城市,自从图特摩斯三世时代开始,埃及国王的雕像便是一个传统的膜拜对象。[53]从公元前1295年至公元前1279年,这些战争花费了16年的时间才获得不彻底的结束。

图39 埃及人对达普尔的突袭

然而,穆塔鲁已经死了;他的弟弟哈图什尔二世(公元前1290—公元前1255年?)继之为王。东方又出现了其他危险,这使得赫梯政策的方向发生变化。

第三节 埃及-赫梯协约

埃及与赫梯在肥沃新月地带西部的敌对仅仅是公元前13世纪东方世界历史中的一个故事而已;另一种敌对开始出现在东方,出现在美索不达米亚,那就是亚述与巴比伦的敌对。关于这些事件的详细叙述,我请读者阅读文明史丛书中德拉波特的著作。我这里仅作简单评述。等待并限制野心几个世纪之后,亚述国王于公元前13世纪初拥有了扩张政策必需的军事力量。他们不仅从巴比伦长期的宗主权中解放出来,而且沙尔曼尼沙尔一世(公元前1290—公元前1260年)征服了底格里斯河上游的第阿贝克尔,渡过了幼发拉底河,至少一度占领了卡盖美什。这样,赫梯王国的侧翼遭受到了拥有新式而令人畏惧之资源的强大敌手的攻击。自那以后,叙利亚霸权的争夺在哈图什尔的事务中处于次要位置了,亚述似乎成为当时最迫切的危险。

赫梯外交立即开始活动。对抗亚述的自然联盟是巴比伦。巴比伦曾是亚述的宗主国。哈图什尔二世亲自写信给卡达什曼-恩利尔二世,追忆当拉美西斯二世严重威胁叙利亚时,赫梯曾与伽希特王朝结成古老的联盟。哈图什尔提醒年轻的国王,在卡普国王的父亲卡达什曼-图尔古去世时,他曾给巴比伦的贵族写信,劝说贵族们认可卡达什曼-恩利尔。哈图什尔抱怨,亚述人和阿拉美亚人曾干涉巴比伦以破坏其名声。他重申卡达什曼-图尔古与他之间 曾有联盟协约,并引用下列事件:

“当埃及国王与我互相交恶之后,我给你父亲写了这样一些话:‘埃及国王正在与我战斗。’然后你父亲给我写信说:‘如果埃及国王的军队来到,那么我将与你并肩作战……我将出现在我的战士和战车中间。’这样,你父亲准备来与我并肩作战。而现在,噢!我的兄弟!你的战士需要你,并曰:‘让我们与战士和战车并肩作战。’”[54]

但巴比伦似乎并未应对方请求而派武装力量进行干涉和对抗埃及,甚至在面对亚述时,巴比伦也承认了自己的无能。

结果是哈图什尔希望结束与埃及的敌对,以便能够集中所有兵力对抗亚述,并确保在可能的情况下瓜分叙利亚以便获得法老的支持。哈图什尔毅然实行这种“反盟”之举动,并于公元前1279年与拉美西斯二世签订著名的和平条约而告终。这是人类档案为我们保存的高级国际政策的第一个外交文书。幸运的是,这个很重要的纪念物完好无损地保存下来了。自从商博良时代,我们就知道了这个外交文书的埃及版本,它铭刻于底比斯卡尔那克和拉美修姆的墙壁上。最近的考古发掘出土了用巴比伦语言写成的赫梯版本的两个抄本。[55]

协约订立时间为拉美西斯二世统治第21年的中期。谈判由赫梯和埃及双方全权代表在波伽兹科易举行。最终的文本书写在银板上,盖有哈图什尔的印章,赫梯信使塔特舒布和埃及信使拉莫斯把文本带往埃及的培-拉美西斯。这个赫梯文本把创议权给予哈图什尔,他拟定所提议的条款;拉美西斯占次要地位。经法老和阿蒙神批准,它被保存在档案中,并铭刻在底比斯和其他地方的神庙墙壁上。在埃及这方,拉美西斯二世令他的巴比伦书吏书写相应的文本。这是埃及文本。在这个文本中,拉美西斯二世占据创议权,处于首要位置,哈图什尔仅占据次要位置。埃及文本包括赫梯文本的多数语句,但删除了涉及穆塔鲁的个人细节,并稍加变更。埃及文本也刻录于银板之上,盖上法老的印章,埃及文本被送给哈图什尔,经特舒布许可之后,铭刻在砖上,保存在档案里,温克勒从档案中发现了这个文本。[56]

下面是保存于埃及的那个版本的译文,在这个版本中,哈图什尔有创议权:

第一条 导言 在上下埃及之王乌塞尔玛拉-塞特蓬拉,拉之子拉美西斯-美利阿蒙统治的第二十一年冬季第一个月的第二十一日……这天陛下正在陪 拉美西斯……国王的信使……和哈梯信使来了……带来了(银板),这个银板是哈梯大王哈图什尔送给法老的,是从陛下拉美西斯处请求和平的。

通过哈图什尔的信使塔特舒布和法老的信使拉美斯之手,哈梯大王哈图什尔的银板抄本已送给法老。

第二条 名称-哈梯大王舒比鲁里乌玛之子之子强大者哈梯大王维西尔之子哈梯大王强大者哈图什尔于银板上与孟菲提拉[57]之子之子之子强大者埃及大统治者孟马拉[58]之子强大者埃及大统治者乌塞尔玛拉 塞特蓬拉订立的协约:一种真正友好与和平的条约,给予永久和平(和借助哈梯与埃及之间的协约而形成我们之间的友好)。

第三条 以前的条约 在过去,而且自古以来,考虑到埃及大统治者与哈梯大王的形势,神依靠条约而不允许两者之间进行战争。但在穆塔鲁时代,我的兄弟哈梯大王后来与埃及的大统治者拉美西斯 美利阿蒙进行战争。因此,自那以后,从今日开始,瞧,哈梯大王哈图什尔创立条约,使弗拉为卡拉之地创造的形势和苏特胡为埃及之地创造的形势永久存在,旨在二者之间永远不敌对。

第四条 目前的条约 于是,哈梯大王哈图什尔亲自与埃及大统治者乌塞尔玛拉 塞特蓬拉签订协约,从这一天开始两者之间永久建立一种真正的和平和一种真正的友好。他与我友好,他与我和平。至于我,我与他永远友好,我与他永远和平。

哈梯大王的孩子的孩子将与埃及大统治者拉美西斯 美利阿蒙的孩子的孩子友好与和平,像我们的友好和平一样。埃及之地与哈梯之地像我们现在这样永远和平与友好,而我们之间的敌对将不再存在。

第五条 互不侵犯 哈梯大王不会入侵埃及之地以劫掠其财物;而乌塞尔玛拉 塞特蓬拉不会侵犯哈梯之地以劫掠其财物。至于哈梯大王舒比鲁里乌玛时代和我的兄弟哈梯大王穆塔鲁时代签订的条约,我都将遵守。愿埃及大统治者拉美西斯 美利阿蒙将维持从今日开始我们之间建立的和平,而我们的行动将遵守这种正规形势。

第六条 军事同盟 如果其他敌人侵入埃及大统治者乌塞尔玛拉 塞特蓬拉的土地,而且如果他派人向哈梯大王说:“协助我对抗他。”哈梯大王将与他在一起,哈梯大王将屠杀他的敌人。但如果入狱不是哈梯大王的愿望,他将把他的战士和他的战车派往战场,并屠杀敌人。

第七条 对付叛民之共同行动 如果埃及大统治者拉美西斯 塞特蓬拉因为愤怒而有理由对付他自己的臣民,而且如果他们做了任何冒犯他的事情,如果他打算屠杀他的敌人,哈梯大王将与他共同行动,摧毁他们因气愤而有理由对付的人。

第八、九、十条 (这三条为相互条款,规定埃及援助哈梯以战外国的侵略,并平定哈图什尔臣民的反叛,此外还有一个破损的条款是关于两国王位继承问题的。)

第十一条 逃犯的引渡 如果大人物从埃及逃往哈梯大王的国土,或者逃亡到埃及大统治者拉美西斯-美利阿蒙领地的一个城市或一个地区,或者到哈梯大王这里,那么哈梯大王不会接受。哈梯大王将把他送回埃及大统治者乌塞尔玛拉-塞特蓬拉。

第十二条 平民的引渡 如果逃亡者不是要犯,而是小人物,如果他逃往哈梯国成为其他人的奴仆,那么哈梯王决不能收留,而应将其送回埃及大统治者拉美西斯 美利阿蒙那里。

第十三条—第十四条 (关于赫梯逃犯的相互条款。)

第十五条 赫梯神和埃及神共同见证协约 关于哈梯大王与埃及大统治者拉美西斯-美利阿蒙订立的协约的所有话书写于银板之上,关于这些话,哈梯地方成千的男神女神和埃及方面成千的男神女神将见证之;太阳,天主,阿伦那城之太阳[59]都是证人。天主苏特胡,哈梯的苏特胡(其后还有十一个苏特胡),哈梯地方的阿斯塔特(后面还有十个其他神),天后,诸神,誓言之主人,誓言女神,誓言女神伊沙拉,哈梯之地山脉和河流之女神,奇兹达那地方的神祇,阿蒙,弗拉,苏特胡,男神和女神,埃及土地的山脉和河流,天空,大地,大海,风云。

第十六条 背约之罚则 所有书写于哈梯国及埃及国银板上的文字,若有不遵守之者,则哈梯国无数的神祇将毁其房屋、土地及奴仆。反之,遵守此银板上之文字者,不论哈梯人还是埃及人,那么哈梯国无数之神与埃及国无数之神将使其神寿绵延,保护其房屋、土地和奴仆。

第十七条 被引渡者的大赦 如果有一人或二三人逃出埃及而来投靠哈梯大王,那么哈梯大王应将其逮捕并送回埃及大王乌塞尔玛拉 塞特蓬拉。至于从这里送回拉美西斯-美利阿蒙的人,埃及国王不能归咎于他,不能毁其房屋,不能杀其妻与子,不能伤害其口鼻耳目和四肢,[60]也不能责怪他。

第十八条 (关于被引渡的哈梯人的相互条款。)

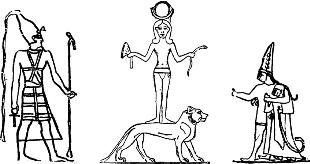

第十九条 对银板的描述 银板中心的形式如下:

正面:苏特胡之线条抱着哈梯大王之线条的图像周围有一段故事:天空的统治者苏特胡之印,强者哈梯大王穆尔什尔之子强者哈梯之大王哈图什尔所订立之协约之印。在这个浮雕范围内是苏特胡之印。

反面:哈梯女神之女神抱一哈梯公主之女像周围有下列一段故事:大地之主人阿林那太阳之印,哈梯国女公主,阿林那城奇兹瓦达那女巫(?)、国之公主,地方女主人,女神之女仆朴都克赫帕之印。在此浮雕范围内是全境主人阿伦那太阳之印。(参见图40)

图40 赫梯神和叙利亚神

(左)穿着埃及服装的塔舒布(Teshub)神 (中)卡迭什的女神 (右)赫梯神怀抱哈梯之国王

这样的档案的内涵非常容易理解,我们无需强调高傲的法老与“战败的哈梯可怜虫”之间很自然地建立起来的非常平等和真诚友好的语气,也不必强调措词的真诚和复杂,这种措词为世界历史后来的国际条约提供了样本。让我们注意最后的条款。在最后的条款中,城市神和自然神都作为证人参与到条约当中,并为条约作担保人;在这方面,我们至少仍处于原始民族的心境当中。除了为战斗而陈列的军队和列席会议的两国外交家而外,我们观察到了由赫梯人和埃及人的想象所创造出的大神形象,有时进行肉搏战,有时结成同盟和兄弟。

在波伽兹科易档案中,我们有很好的文字证据,而这些文字证据不允许人们怀疑这个条约反映了两个同盟者的秘密希望。令人奇怪的是,条约没有提及边境是如何划分的。我们承认大量历史学家的看法,即赫梯人仍然保有南方远至卡迭什的叙利亚地区,而埃及人保有巴勒斯坦和北方远至拜布罗斯的沿海城市或拜布罗斯附近地区。但我们很容易从这种缺乏划分边界的条款情况中得出这样的结论,即拉美西斯二世和哈图什尔想给他们自己一种暗示,首要的是使世界其他地区相信他们的军队从此以后不可分地统一起来,而且他们的两个帝国将永远形成一个帝国。

这个结论由出土于波伽兹科易的几封书信证明了。一封书信是由埃及王后纳普特拉所发出的。她给“她妹妹”即奇兹瓦达那之地的女继承人赫梯王后朴都克赫帕写信,哈图什尔几乎把朴都克赫帕视为平等者:

我(纳普特拉),你的姐姐,身体健康,而且我的土地太平。至于你,我的妹妹,祝你健康,祝你的土地太平。目前,我已听闻,我妹妹已给我写信,了解我的消息,而且她已写信告诉我关于埃及国王、伟大的王与他的兄弟哈梯之王伟大的王真正友谊和真正和平之局势。祝拉和塔舒布在你头上升起。拉将为了美好而允许埃及之王和他的兄弟哈梯之王伟大之王之间永远和平和真正友好。至于我,我将与我的妹妹伟大的王后保持姐妹友谊,我永远都像今日这样。[61]

拉美西斯二世写信给米拉(小亚的一个小国家,我们还不能准确定位其地点)的国王的一封信也采用同样的措词:

须知我为我兄弟哈梯大王而发之誓词已安放于塔舒布神的脚下,而诸大神都是此誓词的证人。须知哈梯大王向我许下的誓言的文本存于拉的脚下,诸大神都是此誓言的证人。我忠于此誓言,绝不违反。至于你,切勿听信你所听闻之事。须知目前我与哈梯大王之间和平与友好之状况,我将永远维持。[62]

哈图什尔对其邻居采取同样的政策。他给巴比伦国王卡达什曼-恩利尔二世写信道:

埃及国王与我已签订同盟条约,已变成兄弟。我们让你知道如下之话语:“我们是兄弟,我们将是我们的共同敌人的敌人,将是我们的共同朋友的朋友……”[63]

然后,哈图什尔表示这种联盟将以抵抗谁和愿将巴比伦王挟往何方。

我已听闻我的兄弟现在已变成了成年人,喜好狩猎。我十分欢喜的是塔舒布使我兄弟的后嗣繁荣。因为这个原因,侵略你敌人的领土。当我听闻我的兄弟已屠杀他的敌人时,我便这样谈及我的兄弟:“他是一位知道如何负弩行军之人。”愿我的兄弟不要迟疑,愿我的兄弟攻略其敌人之地。屠杀敌人……向一个在土地面积上你比其多三到四倍的土地进军。[64]

毫无疑问,上文所提到的敌人便是亚述,但信使从纳哈林那到巴比伦的行程很长,而且他们不得不沿亚述边境前行,公文难免经常被搜检。因此,哈图什尔未提敌人的名字;但一国自然知道他国的用意。

除了这些政治关系,商业关系也不可忽略。赫梯人掌握着矿山,赫梯人或自愿地或被迫地与那些亚洲人建立关系,从欧洲来的亚该亚人和多利安人给亚洲人带来了铁,然后是钢,到当时为止,东方民族尚不知那些金属,那些金属将改革军事装备和工业装备,并为霸权的变化准备了道路。拉美西斯二世充分意识到了这些问题的重要性,他向哈图什尔写信以便确保能够从奇兹瓦达那之地获得铁,哈图什尔诚恳地回复道:

至于你向我写信要求的纯铁,我在奇兹瓦达那的军库中没有纯铁。制造铁的时机尚未成熟。不管怎样,我已命令我的臣民制造纯铁。目前纯铁尚未制造出来,只要纯铁一制造出来,我就会把它送给你。今日,我只送给你一把铁剑。[65]

这种友好的关系必定像与米坦尼订立协约时一样,以通婚结盟的形式达到顶点。在拉美西斯二世的第34年(公元前1266年),他与哈图什尔的一个女儿结婚,赫梯国王亲自将女儿送至埃及完婚。之前,从未有任何亚洲的大王进行过这样的行程,这超越了宫廷礼节的正常限度,具有强烈的臣服行为的含义。在埃及形成的印象极为深刻,反映在官方档案里。在阿布辛拜勒神庙的一个大石碑上,孟菲斯的普塔神述说他赐予国王的重要利益,然后提到了一个事实,即“哈梯国在他宫殿臣民之列”。

我使他们愿意随身携带其首长征服的第一批珍品来贡献给陛下。他的小女儿[66]亲率他们前来以满足陛下之心。他们竟不知道这是我为了满足陛下之心所施的巧计。……自神的时代以来,从未听闻过这样的事情。自拉的时代直至陛下时代,图书馆中有秘密的年代记,但哈梯国一心一意与你同命运共生死,则从未有过。[67]

哈图什尔去埃及的行程的完整记录[68]铭刻于阿布辛拜勒神庙的墙壁上。

拉美西斯回忆起哈图什尔曾要求永久的和平(“一年又一年”),而且他计划把他的小女儿作为礼物送给拉美西斯。这个时代的东方纸草以诗歌体描述了哈图什尔所建议的准备工作。哈图什尔已给科迪(西里西亚)的国王写信,道:“请务必做好准备,我们要去埃及。神的话已经应验;[69]我们可以与拉美西斯谈判。他给予他所爱之人以生命,因此每一块土地都由他处理,而唯独哈梯在他权力影响下:如果神不接受他的祭品,那么哈梯便不能见到天上之水;因为天上之水处于拉美西斯的权力之中。”[70]然后,哈图什尔便带领其女儿、家仆、随员和车辆出发了。当他们到达扎伊时,埃及官员向法老写信寻求指示:“瞧,哈梯大王携其女儿和各类礼物来到我这里了。瞧,哈梯大王和科迪王子以及哈梯随从人员穿越很多山脉和艰难路途携带它们到达了陛下的边境。”[71]

陛下在宫殿中满心欢喜地获得这个信息,并听到了这个奇怪而意想不到的消息,他命令他的军队和王子们加快接待来访者。他在心中默忖自语道:“这些新到者是谁?在这种雨雪夹杂之季,使者怎能穿过高山到达扎伊!”然后,他向苏特胡神,询问此神“制造高山上的雨水和寒冷”。神谕灵验异常,不久赫梯专使便“安然到达。哈梯大王的女儿走在法老军队的前面,所有人都与哈梯的步兵和马匹混合在一起,所有人(赫梯战士和埃及士兵),欢喜就宴,面对面地就餐饮酒,没有战斗……于是,所有土地的大首长们都来匍匐于陛下面前”。

婚礼当即举行。拉美西斯二世以国王哈图什尔和太阳之名册封公主以大国王妻子之衔。此后,她被称为“看见太阳美貌的大人物”。在描写婚礼的石碑——石头婚姻注释达41行长100米——的顶端,拉美西斯二世端坐在神庙庭院的王座上,接受其新妻子和哈梯大王的膜拜,其妻子穿着埃及服装,而哈梯大王则仍身披他本国的长袍和尖顶帽。

拉美西斯二世与赫梯公主结婚后生了一个女儿。在波伽兹科易发现的一封信表达了这样的希望,即拉美西斯第一天将把她带往赫梯国土,她将在那里得到一个王国。[72]我们不知道这个家庭的访问是否成行。不论如何,波斯时期完成的一份铭文保留了一份记忆,即一个魔法师和一位神被派往贝克腾(纳哈林那?)之地去治愈那个国家的公主贝思特莱斯(Bentresh)。[73]

图41 赫梯国王和他的女儿膜拜拉美西斯二世(阿布辛拜勒)

贝克腾国王(他被称为大赫梯)把他的小女儿尼弗鲁拉嫁给法老作新娘,以求其强大的女婿和同盟的帮助,以便驱逐他的一个待在家里的女儿附身的恶魔。法老首先派去的魔法师行魔术无效。然后,国王从底比斯送去一个孔苏神的雕像,由一个极隆重的仪仗队送行。一年5个月之后,孔苏才到达着魔的公主面前,当即驱逐邪神,迫使其逃跑,虽然也许诺他光荣的投降条件。[74]阿玛尔那书信发现之前,此事被视作传说。阿玛尔那书信所包含的证据表明,底比斯君主和巴比伦君主以及他们的亚洲同盟之间这种互换医生和魔法师的行为是正常现象,有时神也莅临。阿蒙诺菲斯三世最后一次患病时,他曾请求“尼尼微的贵妇女神”伊什塔尔前来埃及。都什塔拉向她请求此事时,她委婉地答曰:“我愿意去埃及,埃及是我心钟爱之地。”都什拉塔立刻把她送去,她以祈祷的方式赐予他亲爱的朋友十万年的生命。[75]贝恩特莱斯的石碑曾以故事的方式叙述了拉美西斯二世宫廷与赫梯宫廷之间家族关系中的一个类似事件。[76]

总之,我们可以说,大约半个世纪的时间里——大约从公元前1279年至公元前1250年,底比斯宫廷与波伽兹科易宫廷之间的协约以埃及—赫梯的合体政治(Condominium)代替了埃及帝国,这种合体政治经诚意实施之后,似乎已经在东方建立了和平。

然而,哈图什尔(大约公元前1255年)之死和拉美西斯二世(大约公元前1234年)之死都正值双方霸权突然衰弱之时。哈图什尔的儿子都哈利亚和他的孩子阿奴安塔都是没什么声誉的君主,他们的权威和领土丧失得如此彻底,以至于他们去世之后,赫梯王国在某种意义上便从历史上消失了(公元前1 2 55—公元前1 2 00年)。[77]哈图什尔的统治之后,波伽兹科易档案突然停止了;这种突然停止似乎并非幸运之事;正如阿玛尔那的情况那样,这种停止可以通过国王管理权的完全衰落来解释。同时,图库尔提-萌奴尔塔一世(公元前1260—公元前1240年)率领的亚述人战败了赫梯联盟巴比伦王朝,占据古老的都城达七年之久,并开始恢复闪族人在美索不达米亚的统一。在北方和西方,他们又占据了康马兵尼和上幼发拉底河两岸,从侧翼攻击南赫梯行省。然而,并非亚述人对波伽兹科易国王们进行了关键性打击。此时,又有一股巨大的移民力量以不可抵挡之势但在某种程度上又无名的力量,破坏帝国创立的企图,并把新因素引入东方政治中。

第四节 东方世界的北方民族和海上民族

直到公元前13世纪末期(大约从公元前1230年至公元前1195年),由欧洲而来的雅利安人的移民新浪潮袭击了小亚、叙利亚、巴勒斯坦和埃及的海岸及滨海各省。我们今日没有任何文献可以证明这次民族入侵的原因或起源,但考古材料提供了充分的证据,可以证明此时地中海世界的普遍骚乱。公元前13世纪,装备着铁制武器和工具的亚该亚人从帖撒利到达伯罗奔尼撒和诸小岛。他们猛攻迈锡尼的城市,镇压或驱逐了爱琴民族,并随后紧追不舍,抵达叙利亚和利比亚海岸。从马麻利卡到博斯普鲁斯,大队人民到处奔突肆拢,历时半个世纪。整个民族全部迁移,久居之民被驱逐,而新来者则陆续于距离出发点稍远处移植。结果,迈锡尼在地中海的霸权丧失了,赫梯帝国灭亡了,埃及无法挽救地衰弱了,对新侵入者也无利,而对有组织的民族——亚述人以及日后的波斯人——是有利的。

关于地中海剧变的详细考察,参见本套丛书当中格罗茨的大作。我们这里仅从东方诸帝国及埃及帝国的立场,研究地中海剧变的一般结果。

从第十九王朝初期,民族入侵的风暴便威胁着埃及沿海地区,但这个受威胁之点在数世纪里未曾引起法老的严肃焦虑,这个点就是利比亚沿岸的西北边境。显然,到公元前14世纪末,利比亚海滨已受到地中海海盗及入侵者的攻击,而这些海盗和入侵者驱逐非洲部落于前以攻击埃及。[78]塞提一世不得不对抗利比亚人对三角洲的两次攻击。[79]接下来,拉美西斯二世打败了利比亚人,并令人惊奇地从其队伍中捕获了“由海上前来的沙达那人”,[80]埃及人曾于第十八王朝在叙利亚各海港遇到过这些沙达那人。[81]他使用了这些野蛮人,把他们编入埃及民兵队伍中,他们在战斗中帮助埃及人力战赫梯人。[82]至于利比亚人,拉美西斯二世不能阻止他们和平地渗入三角洲地区,他们便在孟菲斯和赫利奥坡里斯周围以及一些绿洲中拓殖为半定居的部落。[83]他们与地中海移民保持密切联系,自此以后,埃及文献称他们为“北方民族”和“海上民族”。

图42 埃及的两个新敌手(左面:利比亚人;右面:亚述人)

北方民族和海上民族曾两度试图侵略埃及。

第一次是拉美西斯二世去世之后,他的儿子和继承者即那个已经年迈的美楞普塔(Merneptah,公元前1229年)统治的第5年。在一个非常和平的时期,来自利比亚的民族突然侵入三角洲的西部边境。埃及文献提到了他们当中的利西亚人和沙达那人,我们了解这些人,他们从小亚沿海来到非洲海滨;然后,历史上首次出现了亚该亚人[84]和埃特鲁里亚人的名字,一部分来自帖撒利,另一部分或许源自莱姆诺斯的替尔森尼人,他们与希库蓝人(被称为沙卡拉沙人,源自皮西底亚的撒加拉苏斯)一起从亚洲来到意大利。从亚该亚人出现开始,我们才看到我们所说的欧洲种族出现在世界历史的舞台上了。[85]除了体态显然与东方民族不同而外,新来者的明显标志是他们的铁剑和铁制工具、护身甲胄以及金属颈甲[86],这些士兵被称为εκμιδσζ,即装备着颈甲之人。埃及人骄傲地把这些物件列入他们在战场上所获得的战利品当中。

正如来自特劳德的民族依附于赫梯组织,亚该亚人、埃特鲁里亚人、沙达那人、希库蓝人和利西亚人也加入到了这次反对美楞普塔的利比亚军队。我们从利比亚军队中识别出了泰姆胡和马舒沙等古老部落的名字,这些部落已被拉美西斯二世招募为雇佣兵。但是,我们发现真正的利比亚人也出现了,他们是高个、白肤、直发和蓝眼之人,这些体质特征证明了他们的北方起源。他们与埃及人使用相同的武器,像埃及人那样,使用马匹和战车。他们的名字和其首长的名字恰恰使人们想起了古典历史时期努米底安人的名字。毫无疑问,来自阿特拉斯地区和欧洲的入侵潮沿路驱逐了一定量的柏柏尔氏族。[87]这个聪明而强健的种族来到并掌握了地中海的杂种民族,这些民族刚刚到达利比亚海滨。

大约公元前1229年4月份,美楞普塔在孟菲斯了解到,“利比亚国王莫耶正率领弓箭手和‘北方民族’的联盟从特黑努人之地向这里进发,还带着每个国家的士兵而来,北方民族由沙达那人、希库蓝人、亚该亚人、利西亚人和埃特鲁里亚人”。他的目的是在皮尔平原攻击埃及西边境。[88]危险更加严重,因为巴勒斯坦行省本身也受到了骚乱的影响。事实上,赫梯人似乎也卷入了骚乱之中,尽管美楞普塔为了他们的利益而继续行仗义之事,“在饥馑之时用船只给他们送去粮食,使哈梯国得以生存”。[89]法老向普塔的肖像征求意见,神送给他一个鼓励之梦,并建议他去攻击。战斗持续了六个小时,其间,埃及的弓箭手对野蛮人进行了大屠杀。莫耶极速逃遁,放弃了他的武器,他的宝物和他的头盔。艺术家在绘画中描绘了被杀的6359名沙达那人以及亚该亚人;9000多只剑和盔甲碎片以及大量靴子在战场上被俘获。

美楞普塔把一个胜利颂诗铭刻在底比斯他的葬祭庙墙壁上,他在颂诗中描述了敌人的惊恐。“在利比亚人当中,年轻人互论此次胜利,‘我们自拉的时代以来未尝胜利’,老人对其儿子说,‘阿拉斯!可怜的利比亚!’特黑努一年之内就被消灭了”。埃及之外的其他行省也都服从。“特黑努已被蹂躏,哈梯被镇抚,迦南被劫掠一空,阿斯卡隆已经破灭,基泽被占领,耶诺阿姆被屠灭,以色列已成一片荒凉之地而无任何谷物,卡鲁变成了反对埃及孤立无援的寡妇。所有国家都被统一起来,都被镇抚。”[90]

我们一定不要尽信美楞普塔之言,因为他去世(公元前1224年)之后不久,埃及便陷入了彻底的无政府状态,一篇同时代的文献用下面这些话描述了这种无政府状态:“埃及的土地被抛弃了,土地上的每个人都被剥夺了权利,直到其他时代到来,很多年埃及群龙无首。埃及土地处于城市的大人物和统治者们的统治下,每个城市的统治者都屠杀其邻人,无论大小。当一个迦南人伊阿苏实施国王的职权时,混乱的时代结束了,其他时代来临了。他掌握了独一无二的权力,控制了他面前的古老土地;他把他的同党统一起来,并劫掠其他人的财物。”[91]

在这些混乱时代,埃及的边境防守很差,至少在三角洲地区,我们看到那些利比亚人和亚洲部落自由地活动,对于他们而言,处于衰弱时期的埃及总是诱人的猎物。也是在埃及,成千上万计的战俘从叙利亚、巴勒斯坦和利比亚被带回来,从事采矿山或石头开采等沉重的劳动。在这样的政治环境下,他们将叛乱,劫掠埃及,或者返回他们自己的国土。根据希腊历史学家收集的传说,塞索斯特里斯(拉美西斯二世?)捕获的一些巴比伦人发动叛乱,并在孟菲斯附近建立了自己的城市,他们是这座城市的主人,他们称此城市为巴比伦;因此,一些特洛伊俘虏也在同一地区建立了特罗尤(图拉)城。[92]一些以色列人也在类似的条件下定居于三角洲东部,他们也抓住有利时机逃脱他们的征服者的迫害,这就是“出埃及”。很多历史学家认为出埃及发生于美楞普塔时代。[93]然而,上面所引用的,提到了那个法老时代迦南的以色列的石碑,提供了一种论据,证明了“出埃及”完成于第十八王朝末期,当时阿玛尔那书信中的卡比利人(希伯来人?)正把自己的兵力与赫梯兵力联合起来,消除埃及在巴勒斯坦的势力。[94]

在埃及,直到第二十王朝初期随着拉美西斯三世(公元前1200—公元前1169年)的登基,国王的权力重建起来。这个国王是最后一个伟大的法老。他在所有行动中都极力模仿他伟大的祖先拉美西斯二世,尤其在恢复埃及优势(如果不是帝国的话)的艰巨任务中更是如此。

拉美西斯三世很快便有机会展示他作为战士的勇敢了。在他统治的第5年(公元前1195年),利比亚人再次侵略埃及。由美楞普塔时代那些首领率领的利比亚人和马舒沙人,聚集于三角洲的西部边境;当时来自北方的部落增援他们。“北方民族都在行动,腓力斯人和扎卡人也在其中:他们立刻从海陆双线作战”。[95]腓力斯人像亚该亚人和沙达那人那样身披铠甲从卡利亚而来。在克里特逗留之后,他们便向利比亚海岸进攻;稍后,我们将再次遇到他们在巴勒斯坦与扎卡人(或许是希库蓝人)相聚,扎卡人也来自卡利亚或西里西亚,而且他们也经由克里特前进。[96]他们的冒险没有比以前更成功:拉美西斯三世对他们进行了大屠杀,利比亚人和北方民族的死尸共计1200具。

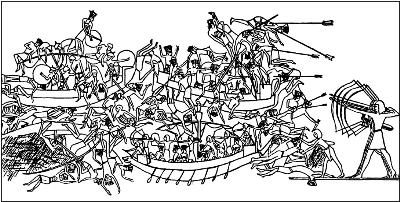

拉美西斯三世统治的第八年(公元前1192年),欧洲移民向南推进的压力更为严重,这次欧洲移民潮也攻击了叙利亚。灾难的范围甚广。“北方民族在他们各自的岛屿上本来就不安分,同时又互相纷扰。没有任何国家能抵抗他们;赫梯、科迪、卡盖美什、阿瓦德和阿拉西亚等国都遇袭击。他们使这些国家称为阿穆鲁地方的营地……并随带火种向埃及前进。他们的主要援兵是腓力斯人、扎卡人、沙加拉沙人、达奈人和乌阿沙沙人。[97]所有民族都联合起来,准备染指远至地球边缘的土地。他们的心是自信的,充满了野心”。[98]埃及的浅浮雕有许多图画,描绘了这些可怕的民族在迁移中的生活。我们从图上看到了腓力斯人,这是通过他们的宝剑、盔甲和装饰着羽毛的无檐帽来判断的。这些腓力斯人是护送队,由船上岸,坐在笨重坚固的四轮车上,由四头牛牵引,车上堆满了儿童、妇女、器具和粮食,所有这些都是移民所固有的行李。这些混乱的部落分水陆两路纷纷向埃及前进。

图43 遭受沙达那人攻击的腓力斯人护卫队

拉美西斯三世匆忙备战。“他巩固扎伊边境,使堡垒处于防卫状态,并用满载勇士的战船和运输船保护之,犹如用城墙保护之”。然后,法老号令三军。埃及舰队和军队同时由海路和陆路向叙利亚海上民族聚集的某个港口进攻。“凡进攻我边境之人全无天性。其心魄永失。至于那些聚集于海上的人们,熊熊大火在他们面前的海港燃起,在海岸上还有铜墙铁壁包围他们。[99]他们全被屠杀掉,尸体抛于沙滩之上,其船只都已倾侧,其财物都坠入水中”。[100]

因此,埃及成功地逃过了异族人的入侵,而海上民族多半被迫退回岛上和意大利。至于侵入巴勒斯坦的赫梯人和阿摩利人,埃及人不得不把他们向北方驱逐回去。这是奥伦梯河上战斗的目标,拉美西斯二世在奥伦梯河西岸攻击了阿穆鲁的大量城市,并向北推进到距离卡迭什几英里的沙布图那。[101]法老的敌人整体上被称为“亚洲人”(森条人),但守卫者有时是赫梯人。在美蒂奈特·哈布的拉美西斯三世葬祭庙墙壁上铭刻的被征服者名单中,我们看到了卡盖美什和米坦尼的名字,[102]但有人会提出这样的疑问,即这些名单是否抄自拉美西斯二世的浅浮雕,而毫无历史价值地应用于目前的统治者呢?另一方面,在巴勒斯坦出现了雅各厄尔、约瑟厄尔和利未厄尔这样的名字,[103]这表明以色列部落出现在迦南了。这场战斗的时间尚值得怀疑,或许战斗是在拉美西斯三世统治的第八年至第十一年之间发生的。

我们不知道埃及对北方民族和海上民族的这些胜利的实际效果是什么。通过恢复秩序,拉美西斯三世得以在几年内掌握迦南,包括瑟腓拉和扎伊。在哈里斯大纸草中有一条信息提到,扎伊的一个城市培-迦南建立了一座神庙,用以崇拜拉美西斯和阿蒙神。[104]

图44 埃及舰队和军队击退了入侵埃及国土的海上民族

这个南方行省独自幸存下来,使人忆及埃及帝国的辉煌时日,但它的大部分都被北方民族和海上民族占据了,他们虽然为法老服务,但始终掌握着土地和港口。这样,普勒斯条人曾在瑟腓拉和沿海城镇(例如加沙和阿斯卡隆等)拓殖。这整个地区后来被称为腓力斯,巴勒斯坦一词便从其脱胎而出,而这个词直至公元前1200年腓力斯人定居之时才完全确定。在扎伊海岸,从卡美尔至多尔的海港为扎卡人的船只提供庇护,在接下来的一个世纪里,他们是这个海岸的主人。再往北,闪族人保持着对从阿瓦德至推罗之地的控制,并最终收复了扎卡人占据的港口。在接下来的几个世纪里,海上城镇将在整个地中海区域出现辉煌灿烂的商业活动,推罗、西顿、贝利图斯、拜布罗斯和阿拉德的腓尼基人的声誉和工业品传播远近。腓力斯人和腓尼基人在埃及权力的废墟上兴起。因为赫梯势力不再存在于内地,亚述势力本身处于阴云之中,而克里特和迈锡尼舰队不再是海上的霸王,所以腓力斯人和腓尼基人的发展非常迅速。北方民族的入侵摧垮了拉美西斯二世和哈图什尔如此熟练地计划和如此成功地制造的整个军事、外交和政治大厦。小亚现在属于新民族,而这些新民族不得不塑造他们的命运。

图45 腓力斯囚徒

巴勒斯坦很快便从埃及夺回独立,这在埃及国王信使乌那蒙在第二十王朝末期所做的记录中生动地描绘出来了,乌那蒙在拉美西斯十一世统治的第五年(约公元前117年),被派往拜布罗斯为建造阿蒙船而搜集必要木材。乌那蒙从塔尼斯出发,到达“扎卡人的一个城市”多尔;他在这里遭到掠夺,然后到达推罗和拜布罗斯。尽管他具有官方身份,但他受到的接待很差。拜布罗斯的国王拒绝无偿运送木材,并宣称“他不是法老的仆人”。埃及答允以货物与木材交换并照付货物之后,国王才带领埃及专使拜谒法老拉美西斯九世专使的坟墓。这些专使可能被囚禁在拜布罗斯十七年之久,并死在牢中。乌那蒙本人也在拜布罗斯度过了烦闷的数日,因为扎卡的海盗横行于海上,并掠人勒赎。这就是公元前12世纪末期法老、腓尼基人和扎卡人之间的关系。[105]

在利比亚方面,灾难同样深远。在拉美西斯三世统治的第十一年,泰姆胡、马舒沙人和利比亚人当即反攻,[106]猛攻至赫利奥坡里斯。北方民族似乎未与他们联盟;除了非洲人,文献仅提及一些山民(卡斯条人)。[107]这些山民或许是沙漠的公民。拉美西斯三世迅速地阻挡入侵,杀死2000余人,捕获若干主要首领,但这里与在叙利亚海岸一样,胜利只是暂时的和名义上的。虽然加沙和拉斐亚之间的沙漠是一个有效的屏障,可以阻止腓力斯人进入肥沃的埃及,但利比亚和河谷之间的直接联系则支持了野蛮人的迁入。拉美西斯三世只是以容忍利比亚人和沙达那人对三角洲地区的和平占据为代价,赎买了和平。[108]拉美西斯三世把这些野蛮人计入埃及人口当中,他们是“无可计数的”,他们或者作为战士生活于要塞[109]当中,或者定居于城市和农村。“沙达那人和卡海克(一个利比亚部落)于假日在乡间仰卧休息,他们已无所畏惧,已没有敌人从库什或叙利亚而来。他们的弓箭和武器已收存于兵工厂中,因为他们已经心满意足、欢喜若狂。他们的妻子与他们在一起,他们的孩子也围其身边”。[110]事实上,这些雇佣兵已经在三角洲安家了,他们将在即将到来的一天证明这一点,即在这一天,这些法老的卫士占领王宫,把下埃及的王冠放在他们自己的一个成员示撒一世的头上(公元前942年)。

公元前1350年至公元前1180年各地区的相对年代对照表

大约同时,在北方民族和海上民族的骚乱过后,一个相对安静的时期来到小亚。提格拉特帕拉沙尔一世正重新组织亚述的军事力量。他征服了退化的赫梯人之后,在卡盖美什获得肥沃的新月地带的基石,穿过黎巴嫩,到达地中海的阿瓦德。与远古时的萨尔贡和汉谟拉比相像,他认为沿海而占的这一点十分荣耀,并以其自己的名义在拉美西斯二世的石碑旁边那哈尔·埃尔·凯尔布的岩石上雕刻了一个石碑。[111]事实上,亚述国王是埃及权力的继承者。法老本人似乎也承认了这点,因为法老送给亚述国王一条鳄鱼和一匹河马作为礼物,而鳄鱼和河马是提格拉特帕拉沙尔一世获胜后返回尼尼微时作为战利品而带回的。

图46 沿岸山地的亚述步兵和战车

卡迭什战役之后,图特摩斯三世曾接受亚述的贡礼。现在,在公元前11世纪初,一切都颠倒过来了,民族领袖的历史作用归于其他君主。

大约几个世纪,闪族人从埃及人和印欧野蛮人那里夺回了古代东方的优越地位。

第五节 从海上民族到波斯人

海上民族和北方民族引起的骚乱持续了近5个世纪。关于这个时期所发生之事件的详细信息,我们请读者参阅文明史系列丛书中叙述亚述人、犹太人和波斯人的那些著作。我们这里仅仅粗略地概述直到波斯人建立起从伊朗到埃及的帝国之时众王国和帝国的演进。

提格拉特帕拉沙尔一世对地中海沿岸的突袭再未出现。亚述因三个世纪的王朝争端、叛乱和其老对手巴比伦的敌视而精疲力竭;另外,亚述被暴露于东方雅利安诸民族的威胁。埃及比之前更虚弱,其国家统一的终点到来了,境内分为南北两个王国。北方王国掌握在利比亚雇佣兵的手中。法老的嫡系最初避难在南方的底比斯,然后避难于上努比亚。因此,肥沃新月地带的小国家便有机可乘了;他们此时也渗入政治生活的世界,并赢得其独立。

在北叙利亚(即人们所说的上罗丹奴),两个民族出现了,都源自久已居住在本地的闪族人口,在沿岸是腓尼基人,[112]在内地的黎巴嫩和赫尔蒙等地是阿拉美亚人,后者是叙利亚沙漠游牧民的后裔。北方海上民族的洪流当中仍有爱琴人,但大部分人口是由闪族人构成的,这些闪族人利用埃及的和平和埃及-赫梯协约,并借助农业和国际贸易使自己富有起来。通过与埃及人的接触,他们也集中在城镇里,并知道了城市政府和外交关系。他们从其主人 那里学到的知识成十倍地增加了他们经商从政的能力。[113]埃及以前的海军基地变成了这些人的商业点:推罗、西顿、拜布罗斯和阿拉德。在海上,自从埃及舰队衰落之后,腓尼基舰队便自由地到处出没,并将殖民者和商人运至亚该亚人未曾到达之地——西班牙、非洲(乌提卡和迦太基),甚至赫丘利柱之外。无论海上民族被叙利亚和埃及抗拒之后出现在西西里和到意大利的什么地方,闪族人便尾随而至或在他们之前到达那里。

自此以后,地中海的东部盆地便与西方进行持续的交往。古老东方的财富——五谷、酒、香料、丝织品、棉布和亚麻、珍贵石头、金、银和铜都由腓尼基船只从中国和印度运来——落到了野蛮人贪婪的手中。艺术和文明也一起向着奢侈发展,并传播到了最遥远的民族那里。到公元前1000年,通过对线形象形文字的简化,腓尼基人创造了字母文字,字母文字是交流思想的便捷工具和商业交换的很好媒介。

在内陆,沿着黎巴嫩山脉,甚至在黎巴嫩山脉之外,阿拉美亚人已变成了主导民族。在大沙漠之海的海滨,大马士革、卡迭什和哈玛特以及沙漠之中另一个腓尼基人的港口款待客人,就像推罗和西顿给船只提供庇护一样。曾经是阿摩利人、赫梯人和埃及人战场的河谷则通过农业和商业变成了伊甸乐园。三个国家建立起来——哈玛特、佐巴(在奥伦梯河上游)和大马士革。它们的实力可以通过如下事实来判断,即它们控制亚述人达三个世纪之久。阿拉美亚是东亚、欧洲和非洲之间陆地商路的主人,犹如腓尼基人是海路的主人一样,使自己作为商业中间人进入东方。他们采用了源自腓尼基人的实用的文字。阿拉美亚字母由商业传播开来,也将征服整个东方,并将逐渐地代替象形文字和楔形文字。从公元前11世纪到公元前7世纪,腓尼基人和阿拉美亚人利用埃及和亚述的衰落,争夺东地中海帝国(一个经济帝国)的商业优势和霸权。

在叙利亚南部(之前的上罗丹奴),海岸与内地也同样分离开来。海岸在腓力斯人和扎卡人的手中,他们是海上民族和北方民族的一部分,拉美西斯二世既然不能消灭他们,便把他们安置在埃及附近,作为拉斐亚和左帕(腓力斯人)之间的雇佣兵护卫以及卡梅尔(扎卡人)的雇佣兵护卫。扎卡人只想过一种海盗生活,而腓力斯人则试图永久地居住在三个城市里:海滨的加沙和阿斯卡隆以及埃克伦。这些爱琴民族很快便与希伯来人(卡比利人)发生了冲突。后者自从埃及帝国时代[114]便逐渐侵入瑟腓拉地区;在出埃及之后,在孟涅普塔统治时,他们形成了一个民族——“以色列人”[115]。

以部落的形式定居于约旦河西岸之后,尤其自大约公元前1200年塔那赫胜利之后,以色列人便对周围迦南人、阿摩利人和赫梯人的杂种民族实施影响。他们与腓力斯人接触之后,便陷入了长期战争的漩涡,胜负难决。大约公元前1100年,腓力斯人推进到约旦河岸边,占据其拱道,把希伯来人变为奴隶。这次战败使各个孤立的部落意识到了联合起来的必要,扫罗于大约公元前1000年建立了王国。尽管扫罗陷入了与腓力斯人的战斗中,但大卫至少挽救了以色列,就膏为唯一国王,把迦南人最后的堡垒耶路撒冷变成他自己的首都。整个巴勒斯坦一时间都臣服于耶路撒冷;阿拉美亚国家称臣纳贡,腓尼基人与大卫和所罗门联盟。大约公元前970年,所罗门成为伟大的君主,他控制了从幼发拉底河至地峡的肥沃新月地带的两角。埃及的国王把女儿嫁给所罗门,腓尼基人的船队和阿拉美亚人的商队给他带来幼发拉底河、阿拉伯和印度的贡物。似乎一个新的闪族帝国将在叙利亚建立起来,北方和南方都被统一起来。

各大国的反攻已出现于天际。埃及不能重构帝国而保持分裂状态。示撒一世突袭耶路撒冷(大约公元前925年),并促使以色列的霸权开始衰落。在公元前8世纪中叶,一种更恐怖的危险正从东北方向威胁而来;尼尼微的国王们恢复了幼发拉底河和奥伦梯河之间的土地,这里控制着横穿肥沃新月地带的路线。然后,腓尼基的各港口落入他们手中。尽管进行了长期而坚决的抵抗,但大马士革最终还是变成了提格拉特帕拉沙尔三世(公元前732年)的猎物。亚述人掌握了唯独可以产生帝国的军事力量和管理科学;相反,希伯来人因以色列王国(萨马利亚)和犹太王国(耶路撒冷)之间的分裂(公元前930年之后)而力衰。当大马士革不再能掩护约旦河近处时,萨马利亚便灭亡了(公元前722年)。耶路撒冷逃过了辛那赫里布的攻击,后者在没有充分准备的情况下攻打三角洲而失败,但埃萨尔哈东在公元前671年征服了埃及,阿淑尔巴尼拔在公元前668年洗劫了底比斯。从迦勒底到艾利蕃厅的整个东方都被亚述人占据。

这个帝国以武力和恐怖为基础建立起来。帝国的管理方法是屠杀囚犯、毁坏突然袭得的城市和迁徙全部人口。[116]

图47 亚述人怎样对待被征服者

只有实施暴力之后,被征服国的行政管理才能按巴比伦的方法组织。东方世界怀着恐惧接受了亚述的武力,这造就了“埃及和平”之后一个如此恐怖的继承者。

法老最先脱离了这种羁绊(约在公元前650年)。然后,侵略潮流或民族迁移潮流在暂时停顿之后,又汹涌而至,从北向东,侵蚀亚述帝国的边境。一些闪族游牧民——迦勒底人——占据了巴比伦,而巴比伦此后便称为迦勒底。他们联合北方的西徐特人和伊朗的雅利安人(米底人和波斯人),共同攻击可恶的亚述人。尼尼微在公元前606年陷落,在被解放之俘虏的欢呼声中从地球上消失。[117]

在大约75年的时间里(公元前606年至公元前539年),迦勒底人代替了亚述人;巴比伦经过1000年的失落之后再次成为闪族世界的首都。但这个帝国既缺乏足够的实力,也缺乏道德的统一。帝国最伟大的君主尼布甲尼撒二世可能摧毁了叛乱的耶路撒冷(公元前596年),并按亚述计划把俘虏带回巴比伦。他和他的继承者们都未对东方各国实施影响。米底人和波斯人正占据亚述平原。当居鲁士从吕底亚国王克来苏斯手中夺得肥沃新月地带之基石时(公元前546年),他变成了东方命运的主宰;巴比伦于公元前539年陷落,冈比西斯于公元前525年占据了埃及。

闪族人再次受制于印欧人。恢复东方世界和平与统一的历史使命落在了印欧人身上,自从埃及帝国陷落之后,东方世界便不知和平与统一为何物。就这个任务而言,大流士及其继承者,亚历山大和恺撒只要一有力量驱逐那些侵略东方文明边境的永久侵略者,他们便会成功,这些永久侵略者是以西徐特人、帕提亚人和阿拉伯人的称呼再次出现的游牧民族和迁移民族。

【注释】

[1]Loret-Moret,“Inscription de Mès”in Zeitschrift fürœgyptische Sprache und Altertumskunde,Leipzig,XXXIX,12 and 24.

[2]Legrain,Recueil de travaux relatifsàla philology etàl’archeologieegyptienneset assyriennes,Paris,XXIX,164中发表的石碑。

[3]这是埃及人使用的一种表述,正如我们看到的“大土耳其”或“大莫卧儿人”。“赫梯”这个词的巴比伦语是哈梯(Khatti),埃及语是哈塔(Khta)。

[4]参见Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),pp.32—64。

[5]被埃及人称为萨帕鲁鲁(Sapallulu)。

[6]AlexandreMoret,AutempsdesPharaons,3rded.,Paris,1922,65;Niebuhr,“DieAmarna-zeit”(Die Alte Orient,1903).

[7]这里的书信引自King in The Journal of Egyptian Archeology,London,IV(1917),p.193。

[8]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.236.

[9]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.34.

[10]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.81;H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,p.356.

[11]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.95—119.

[12]1922年,皮占德(M.Pezard)在卡迭什遗址上发现了一块塞提一世的石碑。

[13]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.147—152.

[14]参见Gardiner穷尽史料的研究成果“The Deleta Residence of the Ramessides”in The Journal of Egyptian Archeology,London,V(1918),pp.127ff.

[15]Lepsius,Denkmäler,III,197,a-c;James H.Breasted,Ancient Recordsof Egypt,Chicago,1906,III,p.279.

[16]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.360,n.1.

[17]或许来自皮西底亚北方的撒加拉苏斯地区(G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.359)。

[18]来自吕底亚的萨底斯地区(G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.360,n.2)。

[19]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.359,n.3.

[20]来自特劳德南部的珀达索斯(Iliad,VI,34)。

[21]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.306—349.

[22]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,p.454.

[23]太阳这个称号被赫梯国王所采用。关于这一点,参见A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire: Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.296。

[24]因此,阿勒颇国王是舒比鲁里乌玛的一个儿子。

[25]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),35—36.

[26]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.306.

[27]也就是说,每辆由三匹马牵引的战车。

[28]波伽兹科易的文献称它们为“麦鲁卡的军队”。

[29]最初是源自战俘,James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.307。

[30]J.Breasted,The Battle of Kadesh,and James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,pp.298—351对这次战役的双方都进行了深入研究。

[31]参见布列斯特德(J.H.Breasted)于1920年执行的考古考察的报告以及于American Journal of Semitic Languages(July,1922)发表出来的报告中的关于这一地区的图片。

[32]关于卡迭什战役的记载保存在两套文献中:一种是官方公报,雕刻于神庙墙壁上标明战役的浅浮雕的旁边;另一种是一种颂诗性记录,被称为“蓬托尔(Pentaur)之诗”,以一个书吏的名字命名,这个书吏把它转写到了纸莎草纸上了。译文见于James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.305f f。

[33]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.319—320(Bulltin),段落接下来的引文是以James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906为基础的。

[34]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.310(Poem)。

[35]大声鞭笞他们,使他们诉说真相,这个故事描绘于神庙的浮雕上,James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,p.330;参见G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.392中的叙述。

[36]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,pp.321—324(Bulletin).

[37]Chanpollion,Monuments de l’Egypte,I,Pl.18,p.68.

[38]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.370(Poem).

[39]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.325(Bulletin).

[40]参见Major Burne,in The Journal of Egyptian Archeology,London,VII,pp.191—195。

[41]这个数字见于James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III pp.312—336(Poem和浮雕)。

[42]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.311.

[43]这是James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,pp.325—327(Bulletin)的结论部分。

[44]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.333—334.

[45]Max Burchardt在Ræder,“AEgypten und Hethiter”(Die Alte Orient,1919)中详细地叙述了这一点。Major Burne,in The Journal of Egyptian Archeology,London,VII,pp.191—195对战役进行了生动叙述和评论。

[46]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.340.

[47]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.338.

[48]这个阿勒颇国王或许是赫梯史料中所提到的利米沙利玛。

[49]波伽兹科易档案中似乎有一篇长文提到了卡迭什战役,不幸的是,此文多处毁损了。这里有一个事实问题需要解决(例如,埃及军队获胜了吗),埃及国王和哈梯国王的大军,行军中的三支军队(埃及的三支军队分别行动吗),国王坐在他的王座上(与拉美西斯二世在他的军帐中相像),埃及的黑人军队,阿穆鲁军队(年轻人吗),阿勒颇的国王,等等;参见Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),pp.37—42。

[50]这是商博良于艾克斯-恩-布鲁恩斯的一份纸草上发现的。参见G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,396给出的参考书目。

[51]位于底比斯西南方,是孟图以前的圣所。

[52]马斯帕洛翻译。

[53]JamesH.Breasted,AncientRecordsofEgypt,Chicago,1906,III,pp.352—366;A.MoretandG.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.296.

[54]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.45;Gardiner and Langdon,“The Treaty of Acliance between Hattusil and Rameses II”in The Journal of Egyptian Archeology,London,VI,p.202.

[55]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),pp.45—57.最近,贾丁内尔(Gardiner)和朗顿(Langdon)对两个版本进行了重新比较分析,也对条约的历史条件进行了研究,这两个版本的条约有时在措词上完全不同。Gardiner and Langdon,“The Treaty of Acliance between Hattusil and Rameses II”in The Journal of Egyptian Archeology,London,VI,pp.179—205.我这里仅概述他令人赞叹的研究结果。也可参见Ræder,“Aegyten and Hethier”,pp.36ff.,and James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.367f f。

[56]Gardiner and Langdon,“The Treaty of Acliance between Hattusil and Rameses II”in The Journal of Egyptian Archeology,London,VI,pp.199—201.

[57]拉美西斯一世(Rameses I)。

[58]塞提一世。

[59]赫梯王族的保护神,阿伦那位于卡帕尔西部萨鲁斯河上安替陶鲁斯的南部。

[60]伤害肢体是一种刑罚。

[61]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),pp.59—60.

[62]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.58.

[63]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.60.

[64]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.60.

[65]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.61.

[66]哈图什尔的女儿。

[67]参见James H.Breasted,Ancient Recordsof Egypt,Chicago,1906,III,p.410(Lepsius,Denkmäler,III,194)。

[68]不幸的是,文献保存状况不佳,而且发表的不多(Lepsius,Denkm.,III,196,and Bouriant in Recueil de travaux relatifsàla philology etàl’archeologieegyptiennes et assyriennes,Paris,XVIII,164;参见Breasted,American Journal of Semit Languages(Oct.,1906),p.8and James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.415—428)。

[69]也就是说,塔舒布已经授权这次行程和婚姻。

[70]这是一种信仰的残存,相信国王的魔法力可以降雨。

[71]Pap.Anatasi,II,pl.z,II,1—5;G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.404;参见James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.426.对赫梯仪仗队的描述也在科普图斯发现的一块石碑上给出了;参见James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.428。

[72]Meissner,Zeitschrift der deutschen Morgenland Gesellschaft(1918),p.63.

[73]卡尔那克孔苏神庙发现的贝克腾公主的石碑(Champollion,Notices descriptives,II,p.280)。

[74]参见Maspero,Contes popularies,p.185;James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.432—437。

[75]参见Niebuhr,“Die Amarna-zeit”in Die Alte Orient,1903,p.16。

[76]参见Deloporte,Mesopotamia,p.234。

[77]G.Contenau,“The Hittites”in Mercure de France(Mar.1,1922),p.386.

[78]图特摩斯三世的胜利颂诗已经提到了利比亚人和“来自岛屿”的乌特努人(A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.279)。

[79]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.122—132.

[80]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.491.

[81]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.290.

[82]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.313.

[83]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.570.

[84]埃及文献称他们为“海上的阿克瓦沙人”(James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,§§508—601)和“海上的特沃沙”(James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.129)。

[85]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,pp.430f f;H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,376.Hall,“The Peoples of the sea”in the Recueil des Etudes egyptologiques dedieesàJ.F.Champollion(1922)给出了关于我们所了解的这些民族的很好的历史记录。

[86]亚该亚人、沙达那人和腓力斯人掌握着这样的铁制武器。

[87]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.430.

[88]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,pp.579ff.

[89]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.530.

[90]Fl.Petrie and Spiegelburg,Six Temples at Thebes,Pls,XIII and XIV;参见James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,III,p.617。这是著名的“以色列石碑”上的内容,就我们所知,以色列的名字首次出现在埃及文献中。

[91]Great Harris Papyrus,Pl.LXXV,11.2—5;James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.398.

[92]Diodorus,I,56;参见G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,p.441.

[93]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,pp.442f f。

[94]关于这一点,参见H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,pp.403f f。

[95]Inscription of Medinet-Habu;参见James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,44。

[96]Hall,“The Peoples of the sea”in Recueil Champollion(1922).

[97]也构成入侵者一部分的沙达那人并不是已在埃及被招募为雇佣兵的那些部落,而是“来自海上”的新因素(James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.129)。乌阿沙沙人(他们可能是奥斯坎人,但更可能是卡利亚当地人,G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,464,n.5)与沙达那人相似,也“来自海上”(James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.403)。达奈人“来自岛屿”(James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.403)。有关所有这些民族的情况,请参见Weil in Syria,Paris(1922)和Hall“The peoples of the sea”in Recueil Champollion(1922)中的讨论。

[98]Brugsh,Thesaurus,pp.1207ff;James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.64.

[99]这些都是东方式的隐喻。熊熊火焰是指埃及舰队的热情,铜墙铁壁是指陈列起来准备与入侵者战斗的军队。

[100]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,pp.65—66.

[101]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.131.

[102]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.116ff.

[103]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.131.

[104]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.219.

[105]Maspero,Contes,217f f.;Alexandre Moret,Rois et Dieux d’Egypte,3rd ed.,Paris,1922,225;H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,p.390.

[106]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,pp.86f f.

[107]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,p.106.

[108]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,pp.765f f.;H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,p.438.

[109]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,IV,pp.402—403.

[110]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,p.410.

[111]H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,394;G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1896,II,656(小插图).

[112]M.C.Autran(“phænicians”in Memoires et Bulletin de l’Institut francais d’archeologie orientale,Cairo,1920)已尽力证明,腓尼基人并不是闪族人,而是爱琴人。尽管他的观点真实,而且史料丰富,但这篇论文并未获得普遍接受。

[113]如此粗鲁对待埃及信使乌那蒙的扎卡尔一个小王承认,埃及是叙利亚的导师。这个故事的作者令这个国王说出了这样的话:“阿蒙把他的权力扩展到所有国家……但他首先掌握埃及。正是在那时,文明和教育来到我们所在的地方……”(Recueil de travaux relatifsàla philology etàl’archeologieegyptiennes et assyriennes,Paris,vol.XXI,p.87;参见Maspero,Contes,p.224)

[114]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.307.

[115]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.340.

[116]关于这一点,参见Delapor te,Mesopotamia,par t II。

[117]Nah.iii,19.