第九章 公元前2000年前的闪族世界

其他东方文明的影响既然见于孟菲斯埃及,那么当时在西亚一定存在这样一个民族,这个民族的文明程度可与埃及人的文明程度相媲美。我们对他们的居处、起源和演进知道多少呢?

第一节 闪族人及其居处

穿过红海和苏伊士地峡之后,非洲大陆的性质又出现了:一巨大台地,形如平行四边形,干燥而多沙,占整个地区的五分之四。阿拉伯这种称呼在当时指代远至地中海和幼发拉底河的整个区域,我们现在则仅用以指代这个平行四边形的下端。事实上,这里是一个与非洲同性质的区域,恰似非洲的延长部分。亚洲只始于安纳托利亚和伊朗高原。

亚洲的撒哈拉四周有水而且肥沃。沙漠台地被海和山脉瘤所改变,海和山脉瘤彻底改变了其气候条件。四大海架成了大阿拉伯——西北的地中海,西部的红海,南方的印度洋和东方的波斯湾。与海洋如此接近的沿海地区的气候条件必然更好,有充分的湿气,宜于植物生长和农业生产。因此,也门(阿拉伯菲利克斯)或许是一个早期文明中心。

另一方面,在其北部边境,沙漠进入一个地区,而这个地区在第三纪时代曾经历了自然的扭曲。我们在这里发现了真正的亚洲,其骨干是由连绵起伏的高原合成的。高原是如此之高,以至于安纳托利亚和伊朗终年积雪,有些地方拥有丰富的雨水,雨水汇合成了大河。

现在的亚洲山脉和河流对阿拉伯高原有双重影响。沿地中海方面,陶鲁斯的褶曲偏于海岸方面,并通过黎巴嫩和安替黎巴嫩这双重山脉延长,然后再经巴勒斯坦台地直达埃及地峡。在黎巴嫩与安替黎巴嫩之间有一条与海岸平行的峡谷,经红海低洼之处延长,出现于红海东海股,我们称这里为阿卡巴湾。这是一条暗路,与沿海岸的那条路重复。死海的咸水与真涅沙勒湖和麦伦湖的淡水都聚于此。约旦河和奥伦梯河都流经这里,而且把动物和人从亚洲引导到阿拉伯的自然道路也经过这里。另一方面,在阿拉伯沙漠东部边境,安纳托利亚、亚美尼亚和伊朗高原都倾倒出大水流,这些水流足够强大以至于沙漠无法吸收,水流中含有十分丰富的水和泥以至于焦躁的土地也不能将其吸收,但从亚洲山上流下来的丰腴的软泥盖在了焦躁的土地之上。这样,正如尼罗河对埃及所做的那样,底格里斯河、幼发拉底河和它们的直流使阿拉伯东北地区变成了一个巨大的绿洲——美索不达米亚。但这些河流也是道路,其地位如此之佳,以至于幼发拉底河形成了从地中海到波斯湾的直接通道。幼发拉底河突破安纳托利亚高原之后,形成了一个弧形,距离奥伦梯河最近处只有60英里。流近地中海之后,便要求进入地中海,幼发拉底河因地势扭曲而忽然折向东方,直流而下,沿途容纳支流,最终成为一个大海峡而进入奥曼海。

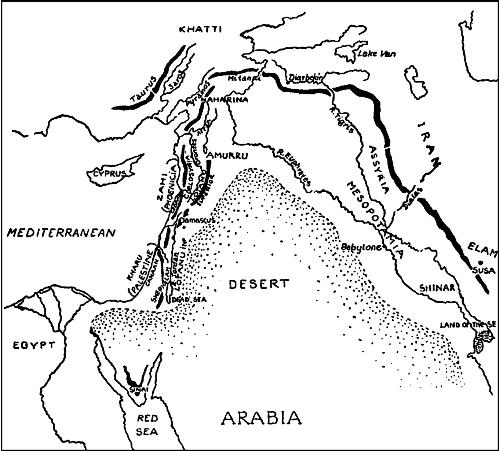

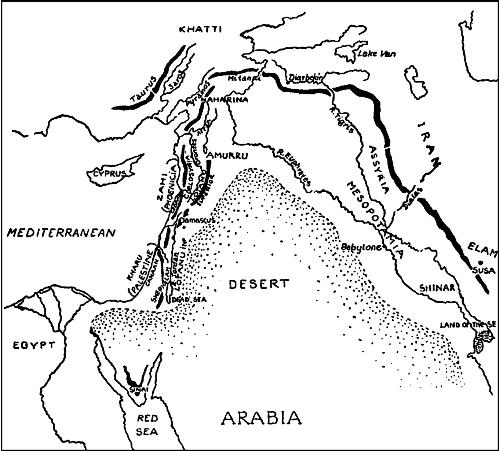

这样,从埃及到波斯湾,大自然分布了水道,这些水道从地峡到达陶鲁斯,稍微曲折之后,又由陶鲁斯到达东方诸海。城市和王国便跨这些河流和路线而建立。从地图上看,我们看到了一个大新月地带,其两角到达尼罗河三角洲和幼发拉底河三角洲。这个“肥沃新月地带”[1]将成为各种文明的主要地区,这些文明是埃及文明的竞争者。在这个新月地带的两个端点之间而且占阿拉伯的四分之三强的地区是沙漠,或多或少是干燥之地,像一条内海一样扩展,是游牧民族所经之地,这些游牧民族从一岸跑到另一岸,从一种文明跑到另一文明。

几乎与殖民北非的哈姆族相似,闪族便在这个广阔无垠的高原四周发展,而我们称这种广阔无垠的高原为大阿拉伯,这个高原的中心是沙漠海洋。闪族的人种因素和语言在阿拉伯以至巴勒斯坦和美索不达米亚各民族——即我们所称的阿拉伯人、以色列人、迦南人、腓尼基人、阿摩利人、迦勒底人和亚述人——中间表现出了突出的同质性。但这种称呼的多样性证明闪族没有找到一个天然地区可以发展并保持其统一。尼罗河峡谷迫使埃及人集中起来,而西亚的自然状况使人们散布于中央沙漠的四周,并把他们分散到四周的区域:首先是西部沿海地区,其次是巴勒斯坦台地(即瑟腓拉)和约旦—奥伦梯洼地(下叙利亚或科拉叙利亚)地区,然后是北方的奥伦梯河与幼发拉底河之间的颈部,最后是东部的底格里斯河上下河谷(美索不达米亚)和伊朗的台地(亚述和埃兰)。

地图Ⅱ 古代东方富饶的新月地带

从最早时刻,当我们开始看到闪族人出现在历史舞台上时,闪族人已分散了,尽管他们根本的统一不可否认。如果我们希望准确地确定他们几个分支的起源和相对古老,那么我们便面对着极大的困难。在这个广漠的地域上,科学上的探索仍寥寥无几;除了在巴勒斯坦、美索不达米亚和埃兰若干孤立的地方,与埃及的考古挖掘相媲美的考古发掘还没有被人执行。所以,在巴勒斯坦、迦勒底和阿拉伯还没有发现旧石器时代的居留地,还不能证明最初人类的存在。足以证明最初人类发展的新石器时代沉淀物发现的也极为有限。因此,我们不可能在西亚追溯人类向文明生活的逐渐演变,而埃及则允许我们略述其是如何由野蛮进化到文明的。

我们并不是说在很早的时代这里并不存在人类。巴勒斯坦、美索不达米亚和迦勒底不比埃及受冰河入侵更严重。因此,他们的居民在发展中并不像他们的欧洲和北亚的同时代人那样受到阻碍。我们完全有理由相信,他们在巴勒斯坦和面对美索不达米亚的埃兰台地上(河谷拐弯处不适于居住)发现了适于文明发展的生活条件。但我们对公元前4千纪末之前他们的历史一无所知。

我们正是从埃及的纪念物上认识了闪族人。提斯王朝国王登的一个调色板(大约公元前3175年)描绘了法老登在跪在他面前的“东方人”(iabu)的头上挥舞权标头;这个牺牲者的身体柔弱而细小,其头长而扁,鼻直或微曲,发长且前额垂一发卷,须尖且前端向上,身围一腰布,这块腰布与埃及人的腰布很像。[2]在那些庆祝从斯麦克赫特(大约公元前331 5年)到第四王朝(大约公元前2815年)的奇奥普斯的法老们在西奈地区获胜(见图16)的浅浮雕上,我们再次遇到了同样类型的人物。铭文称这类人物的代表为“山民”即卡斯条人,或更准确一点是因条人(即特罗哥罗迪特人)、曼条人和森条人。[3]飞去来器符号经常与这些名称一起出现,说明这种武器是这些人喜欢使用的。在这种类型和这些名字中,我们识别出了现代贝都因人,贝都因人是纯闪族群体中的阿拉伯人,他们的居处就是绿洲和阿拉伯沙漠(无论在半岛之中还是在尼罗河右岸)、西奈半岛的山脉或埃及与巴勒斯坦之间的不毛之地。“沙漠居民”(赫琉沙人)这种称号对这些人很有利,是孟菲斯王朝时代的埃及人对他们的称呼。

在科拉叙利亚的地中海岸边有一些更为混合的民族,或许是闪族人与地中海人交合而成,这些混合民族的因素包含了叙利亚和巴勒斯坦沿岸一带的种族。他们身材较高,肩较宽,头长,鼻尖,眉浓,眼黑,眼睛有时为蓝色,牙床硕大,发长而且有时散于肩际,须长而方,但无髯。他们的服装不如游牧民族的服装简单,除了腰布之外,他们还穿着一条长袍或羊毛衬衣,脚穿草鞋或皮鞋(图2 2)。他们的武器是飞去来器和弓。迦南人[4]和阿摩利人属于这种类型,这些人已经在肥沃的新月地带的西边建立固定的殖民地。因此,或许在很早的时代,无论如何到巴比伦建立之时(约公元前2700年),这些民族已经扩展到了迦勒底这样遥远的地方。这是其历史传与我们的那些人口中的主要人口。他们的类型很容易在凯拜尔-阿拉克刀柄上(见图20)和提斯王朝国王卡(Qa)的一个象牙(在本系列丛书的德·摩尔根所著《原始人类》的第100页上发表出来)上识别出来。这个纪念物是第31世纪时制作的(大约公元前3125年),称闪族为Setti——即亚洲人,而Setti来自Setet——即亚洲——一词,与这些词一起出现的除了贝都因人的飞去来器,还有矛和箭。阿穆这个词从古王国开始便指代赫琉沙人的邻人,[5]也指代迦南人。

奥伦梯河下游叙利亚北部和两河之间的地颈上,叙利亚的北部,有第三种闪族,他们的头硕大,前额后缩,鼻子非常弯曲,与近代的犹太人和亚美尼亚人相似。后来埃及的纪念物和亚述浅浮雕(沙尔曼尼沙的方尖碑)非常忠实地描绘了这个种族,而埃及书吏则把他们与阿穆人和森条人混淆起来了。

在这些各异的部落当中,语言的统一值得注意。这种语言便是闪族语,闪族语的典型因素发现于阿拉伯的阿拉伯人所讲的各种方言,以及从此演化而来的巴比伦-亚述-阿拉美亚和希伯来方言。

尽管闪族人中的各个民族在种族和语言上具有共同的基础,但他们并未体现出埃及历史那样的统一和连续。大自然将他们分布在各个地理范围内,他们的发展状况很不一致,因此他们到达“历史”时期的时间也不一样,有先有后。贝都因人驱赶他们的牛羊从埃及到达伊朗,而且在浩瀚的沙漠海洋当中为商队做导游达几千年。他们首先出现在下美索不达米亚(即希纳尔),与他们一起来的是已处于定居状态的迦南人。贝都因人与非闪族人苏美尔人同时出现在这里。从公元前4千纪开始,他们在这里建立了无数的城市。他们的人民殖民于上美索不达米亚和毗邻东方的斜坡地区。这是亚述人的故乡,而亚述人在公元前3千纪才出现在这里。这两组迦勒底人和亚述人或者借助自己丰富的潜能,或者通过吸收于老萨尔贡(大约公元前2800年)和汉谟拉比(大约公元前2100年)统治时期迁入的外邦人和闪族人而日益强盛。

在这一时代,阿摩利部落群体在科拉叙利亚和大马士革周围的绿洲形成。他们首先在公元前3千纪初作为迦勒底国王征服的牺牲者而出现在政治生活中,后来变成了正规的国家,并因为这种情况,埃及人和亚述人与公元前2千纪出现在北部国家的新群体赫梯人和米坦尼人发生了争执。在巴勒斯坦一方,瑟腓拉于公元前3千纪初孟菲斯埃及之时便有了居民和城市。但在约旦地区和死海东部的绿洲,在希伯来人和阿拉曼人到达之前(大约公元前1400年)仍无国家历史。在地中海沿岸,各港口到提斯王朝法老时代(公元前4千纪末)已有船只云集,但我们只从埃及和迦勒底人的纪念物上看到了它们,这些港口的历史仅仅始于北部的腓尼基人和南部的腓力斯人(大约始于公元前1200年)。

至于阿拉伯本身,除了埃及和巴比伦文献中简短的信息而外,我们根本不知道其存在。恰恰约公元前1000年,米尼安人、哈德卢密腾人、库塔巴尼安人和萨卑阿希米亚人的四个国家从黑暗中出现在他们的肥沃海滨。自此以后,除了伊斯兰时代强大的阿拉伯征服者时期纳巴坦人侵入皮特拉外,我们对阿拉伯本身情况几乎一无所知。

有些人试图把这些不同闪族群体的连续出现解释为定期出现的大移民的结果。假设的起点是最纯洁地保持了闪族和闪族语的阿拉伯,这里实际上是所有闪族人的发源地。在沿岸绿洲和沿岸肥沃地区,人口的繁殖非常快,几乎每一千年便会出现一个间隔期,而且几乎每一千年闪族人种就像蓄水已满的蓄水池一样人口过剩,不得不向外移植。迦勒底人大约公元前3500年首先出发,然后大约在公元前2500年巴比伦王朝的阿摩利人继之出发,接下来直到公元前1500年希伯来人和阿拉曼人也继之出发,最后纳巴坦人和伊斯兰的阿拉伯人也出发了。[6]所有主张这种学说的人都根据这种由阿拉伯屡次向外移植的事实,解释为什么历史上的各种变化都沿肥沃新月地带出现。

这种学说完全以闪族人种和语言的基本统一为根据,不能解释部落和其方言最初真正的不同。这种学说之所以引起严厉批评,是因为这种学说试图从公元前1000年我们一无所知的部分沙漠地区寻找公元前4000年已经有组织和文明的各个民族。简言之,这种学说最确实的根据就在于我们不知道迦勒底人、迦南人和巴勒斯坦人的历史起源。自古代东方对欧洲调查开放以来,考古发掘越来越多,这种不知以为知的议论便逐渐被摧毁。因此,历史学家阿尔伯特·克雷[7]不难向我们说明这些连续的阿拉伯人移民潮只提供了一种肤浅而无根据的解释。毫无疑问,在一个本质是通天大道和沙漠之海的中心的地方,始终有游牧民族和移民潮。但是,克雷进行了如此坚韧而巧妙的研究之后,深知埃及人和巴比伦人的文献已经为遥远时代在迦南语中被称为阿摩利人的民族的存在,提供了语言学、历史学和宗教学证据。我们完全可以质问,这些民族是否曾在历史上某些时代对迦勒底的文化有所贡献,还是从其早期邻人那里接受了启发。甚至在今日,肥沃的新月地带仍有很多山,其下面埋有很古老文明的遗物。当发掘者的镐头把它们发掘出来时,我们或许将在巴勒斯坦和迦南发现与巴比伦和亚述同时代的城市或王国的遗物。正是在科拉叙利亚、大马士革和美索不达米亚的肥沃高原和丰富绿洲中,而非在阿拉伯,“闪族的发源地”有机会变成现实。

闪族人控制的肥沃或干燥的平原周围存在其他民族,而这些民族属于不同的人种,来自遥远的内陆,受到水、植物和太阳以及近海的吸引,而肥沃的新月地带为近海提供幸运。这些是北方的陶鲁斯、赫梯和米坦尼人,东北方藩湖部落,东方的帕提亚人、伽希特人、苏美尔人和埃兰人。[8]他们将一个接一个地在历史上出现在我们面前,很多其他民族将尾随他们出现。大体来说,我们只能在其与闪族往来之时见到他们,我们将在他们出现在美索不达米亚边境时描述他们。

第二节 游牧的闪族人和他们的原始制度

据我们所知,西亚地区人类最初的居住地在下美索不达米亚。正如埃及的情况那样,大河谷仅在人类占据阿拉伯沙漠的绿洲和台地很多世纪之后才可居住,这也是有可能的。历史学家迈耶曾证明,闪族人宗教的、政治的和文化的文明表明他们最初是沙漠人种;[9]大量闪族部落从未超越这个进化阶段。因此,我们必须在游牧民族简单的组织形式中寻找西亚社会生活的起点。[10]巴勒斯坦台地和肥沃新月地带内部的游牧生活一定处于人们在适于农业劳动的河谷定居之前。

我们对亚洲游牧民族的描绘将与我们对那些进入尼罗河谷之前的利比亚沙漠猎人的描绘非常相似。这些游牧民族以狩猎为生,他们以弓箭、猎竿、飞去来器狩猎动物,他们的文化已处于较先进的阶段,他们饲养绵羊、山羊和牛等家禽,他们驱赶着这些家禽往来于各个牧场。驴为负重之兽,而他们用动物驮运货物的能力因日后马和骆驼的使用而加强了十倍之余。这种生活必须不断转移,或者是为了追寻动物,或者是为了寻找新鲜草场;因为几个早期的逗留已足以使他们的牛羊啃食尽稀少的草和大草原上细弱的植物。地产、农业和在永久村庄中持久地居住等都不被人所知;短暂的休息于运动的遮蔽帐篷之中便是当日旅行的唯一休息方式。游牧民族生活在家族里;父亲享有专制家长的特权。家族的联合构成了部落,但部落通常是由一个家族的若干直系或旁系组合而成的,子女越来越多,部落越来越庞大,部落成员因享有共同的祖先——家族的祖先变成了部落的祖先——之名而具有同一个名称。

一个部落中的所有成员都互视为具有共同血统的兄弟,但这种亲族关系是加入部落的条件,可以通过“血缘兄弟关系”和收养的方式获得。在家族家长的权威统治下,部落成员处于完全平等的地位。然而,存在一个长老议事会(参考本书英文版第124页埃及城镇中的萨鲁),辅助家长保卫家族群体的物质和道德利益不受损害。每个个人的权利以及部落与相邻部落之间的关系由世代相传的家训控制。对发誓、信仰或特殊契约、家族内外的“血亲复仇”,对于寻求庇护的个人的优待义务都是所有部落成员必须遵守的。最后,宗教构成了最坚固的纽带。闪族人相信鬼魅居住在沙漠之中可怕的地方或荒凉之地,但他们也崇拜所有居于月亮、太阳和山脉、泉水、树木以及有时对人类有用的动物身上的善神。首要的是,每个人群都承认自己属于一种神权,有时该神权便以自己的名字赋予这一人群;所以,叙利亚南部的伊多姆和迦德以及亚述人和阿摩利人中的阿淑尔和阿穆鲁既是神的名称,也是部落的名称,还是神祇所居住之城市的名称。部落便在这种神圣力量之中认可其领主,即其至高无上的国王。领主为部落而战斗,激励家长以管理部落,自身是某物体或某种象征的化身,而这种象征变成了鼓舞战斗士气的旗帜。[11]

从游牧生活向定居生活的转变是通过如下方式实现的:沿泉水周围和在商业要道上的浅滩中,或者河系已经变得正规并允许人类居住之后的科拉叙利亚或美索不达米亚的肥沃地点上搭建帐篷。帐篷逐渐被柳条茅屋或泥土屋所代替,人们有时在山边挖掘出来的住所或自然山洞中居住。最终,游牧民族深深地感觉到一种有规则、有变化而又不能确定的饮食对他们非常有益,这促使他们开始栽种植物,驯养更多的畜类以供农用,建立工场以制作羊毛制品、石制工具、泥土工具和青铜工具,并从事一切古代工业。自此以后,帐篷聚集成村落,村落聚集成联盟,动产和不动产获得承认,同时人们更觉得有必要建立国家组织。然后,部落推举出一个首长或国王。正是在这个社会组织阶段,我们发现了大约公元前2000年定居在叙利亚的人口,埃及、巴比伦和赫梯文献都提到了他们。或许是因为更有利的地理条件,定居部落的发展非常快;在美索不达米亚,我们发现他们在公元前4千纪便已拥有了成熟的文化,这些定居者的活动创造了西亚文明。

但是,游牧部落数量众多而且迁移频繁,始终寄居于这个沙漠之海洋的中心地区,而在这个沙漠之海洋的沿岸一带,迦勒底、叙利亚和大马士革的大城市都将像港口一样发达起来。这些游牧民族存在的原因是自由冒险生活和对定居国家进行获利丰厚的掠夺的吸引力,而这些定居国家似乎恰恰是为了这些勇敢的游牧民族的利益而积聚财富和奢侈品。后来,各个国家学会了自我防卫的艺术之时,用牛羊的生产物——肉、毛和乳类产品——与城市工匠的制造物和农民的谷物进行物物交换,以这样的方式可以使游牧民族长久地居住在亚洲大草原而不来骚扰。沙漠中的牧人控制了经过沙漠的商队之路。因此,他们剥削迦勒底和叙利亚的商人,一方面,游牧民族可以给这些商人作向导,并借给他们驮兽;另一方面,游牧民族通过确保商人的安全通行和劫掠商队以获取丰厚的利益而谋得生活。在东方民族的整个历史当中,这些游牧民族生活在定居国家的边境,这是定居国家忐忑不安和永久安全的因素之一,也是城市人口奋发有为的一个重要源泉。如果他们维持这种基本生活直至今日,那么其生命比帝国更持久,这种保持恰恰是大自然提供给东方民族很多条件中的一种必要因素。

第三节 希纳尔的埃兰人、定居闪族人和苏美尔人

大约公元前4千纪中期出现在迦勒底的定居闪族文明已经处于城市生活的阶段,体现了成熟社会的制度、艺术和贸易(包括冶金术)。另一方面,我们可以在埃兰地区伊朗高原的河谷东岸看到人类发展史上的青铜器时代。J.德·摩尔根已经在苏撒地下25米深的遗物堆中挖掘出了一个优质几何形装饰陶器,还发现了一些磨光石工具和硬石花瓶以及青铜工具和武器。[12]在苏撒以西100多英里的一个叫缪西安的地方,燧石和黑曜石制成的武器和工具都混杂于粗陶、细陶和大量铜器当中。在装饰和制作流程方面,制陶术和冶金术都与史前埃及的这两种技术相似。[13]但是,甚至当文字发明之时,埃兰人的语言和文字与其美索不达米亚或埃及邻人的语言与文字的相似性尚未发现。从后来纪念物上的肖像判断,埃兰人是山民,身材高大而富有肌肉,发长,脸方。他们的语言既不是雅利安语,也不是闪族语,是我们所说的安赞语族的一个分支。这种语言属于很早就居住在高加索至波斯湾的高原上的非闪族人。在伊朗南边发现了一个富有而健康的地区,具有适于农业的山谷和适于放牧的山以及一些石矿、矿物和森林,[14]他们在这里创造了一个强有力的文明,与美索不达米亚接近,并经常威胁着美索不达米亚。

我们尚未在河谷中发现新石器时代的遗物。很可能像埃及那样,在迦勒底,今日所知最早的冲积层覆盖了第一批人类的居留地。人们希望数个世纪以来在幼发拉底河两岸散布的河水淤泥到达了新石器手工制品和原始陶器的沉积层。事实上,泰勒和汤普森已经在埃利都发现了燧石工具,但很难准确地确定它们的制作时间,也很难把它们与青铜工业区分开来,这些青铜工业是从美索不达米亚最深的地层中所有地方发现的。[15]

迦勒底最早的居民并非全都是闪族人;他们属于两个不同的种族。南部生活着长头颅之人,面阔而多肉,脸常刮净,大鼻子一直延伸到前额线上且中间无低陷之处,两眼睁大而略斜,身材粗健但很矮小。这就是苏美尔人,也是在最古老时代来自伊朗高原的人种;因为他们似乎是美索不达米亚的第一批殖民者。我们不知道他们属于什么种族。他们既不是雅利安人,也不是闪族人,还与埃兰人十分不同。[16]有人把他们与现在的都兰人相比,有时又把他们与印度的达罗毗荼人相比。最可能的学说是他们来自土耳其斯坦。彭柏力的远征曾在麦鲁岛附近发现了苏美尔文明特有的陶器和雕像。他们因都兰高原的逐渐干旱而被迫迁移,往西寻找肥沃而多水的地区;穿过伊朗,他们出现在可以依托美索不达米亚的高原上。[17]他们似乎试图定居在西北地区,卡帕多西亚和亚述后来在这里相继兴起。但是,其中大部分部落定居在迦勒底。他们在这里发现了促进文明发展的物质方法,而这种文化大约在公元前4千纪末期突然以非常繁荣的形象出现在我们面前。这时,苏美尔人是一个农民和商人的民族,熟悉谷物的耕作和轮作,能够饲养动物,冶炼青铜和黄金,能用砖建筑房屋、神庙和宫殿。他们讲一种联合型的语言,发明了一种象形文字,后来简化(以砖和尖针作为书写材料)为一种楔形符号。

大约同时,闪族人也出现在迦勒底北部,来自西方,无论西方这个词是指远处的阿拉伯,还是指靠近肥沃的新月地带的阿摩利人国家。问题是他们在苏美尔人之前还是之后来到美索不达米亚。人们通常认为苏美尔人先来到美索不达米亚,因为就我们目前的知识状态而言,苏美尔人的城市乌尔、乌鲁克和尼普尔在历史之初就出现了。但这块土地很少被挖掘。正如一些历史学家假设的那样,如果将来的发掘结果证明迦南和阿摩利地区在很早的时代就有人居住和开发,而且游牧的闪族人很快便把他们的帐篷从奥伦梯河谷转移到幼发拉底河河谷,那么我们便不得不修改上述判断。他们确实很早就再次出现在河流中游的玛里和北迦勒底的基什。[18]

然而,苏美尔人最初的文明优于闪族人最初的文明,这已经被证明了;闪族人借用其南方邻人的楔形文字,而楔形文字直到腓尼基字母的发明(大约公元前1200年)一直可以转译西亚几乎所有民族的不同语言。另一方面,苏美尔人也从闪族人那里获得了思想,尤其因为他们的神甚至在最早的纪念物出现时也都有胡须、长发和杂色羊毛袍;从这些特征来看,苏美尔神与他们的崇拜者完全不同,他们的崇拜者面部干净、短发、身穿亚麻布衣,我们从中可以看出闪族人提供的一种最重要的文化和社会因素已强加在了苏美尔人身上。[19]因此,支持和反对苏美尔人先到说的观点彼此持平;这是一种我们必须通过对整个美索不达米亚进行更科学的考察之后才能解决的问题。

总之,从最早的历史时期(即公元前4千纪),三种成熟的文明已经在西亚繁荣发展起来了——埃兰人文化、苏美尔人文化和闪族人文化。在它们的周围或它们背后,很多民族被迫向伊朗高原、安纳托利亚和迦南地区进发,其速度之快是我们始料未及的。

图18 苏美尔人(源自兀鹫碑)

第四节 从王国到闪族人的帝国

迦勒底历史事件的详细叙述是由德拉波特在我们这套丛书中的《美索不达米亚》中给出的。我们这里只略述梗概,如果可能的话,也兼及略述苏美尔人和闪族人的历史特点。

依据传说,与在埃及相像,在迦勒底,神的“历史”比人类的历史早;世界的创造和洪水是神的历史上的重大事件。大洪水退去之后,于尼普尔发掘出来的楔形泥板提到的国王王朝开始了。[20]公元前2 474年(乌尔第三王朝伊始)之前,没有任何准确日期可以确定。但朝代表给出了王朝统治的总年数,有时荒谬(例如关于历史开端的时间),更经常的情况是合情合理的,这允许我们重构直到可以溯及公元前5千纪伊始的时期的王室家族和主要君主的名字的概略。

迦勒底在闪族语中被称为希纳尔,是由底格里斯河与幼发拉底河下游入海处最后几个阶段之间的土地构成的。它是一个阿拉伯沙漠边缘的绿洲,长不超过62英里,宽不超过12.5英里。这样,就大小而言,它没有埃及大,而埃及本身也不大。我们最初发现了大量城市,它们都处于北方的阿卡德(闪族人)和南方的苏美尔。这些城市当中有十一个王城,是历代王朝的首都:苏美尔有三个,分别是乌鲁克、乌尔和阿达布;阿卡德有四个城市,分别是基什、阿克沙克(奥皮斯)、阿加德和伊辛;中部幼发拉底河有一个,即玛里;底格里斯河流经的高原有一个城市,即古提;埃兰有两个城市,分别是阿旺和哈玛兹。[21]其他大城市都与这些城市争雄,例如苏美尔的尼普尔(国家神恩利尔的圣所所在地)和拉迦什(特罗),以及很多我们只知其名而不能确定其地址的城镇。

如此多的城市掌握了军事上的、行政上的和财政上的资源,而这些资源足以使它们成为首都,这一点是高度而古老文明的标志。正如在埃及,在迦勒底,城市就是古老的游牧部落,他们现在固着于旧日其耕种的土地上。城市已经为自己的神建筑了神庙,为自己的国王建筑了宫殿,建筑了用以保护农民商人和工匠的城堡和城墙,农民每到夜晚从土地上返回,商人和工匠设立自己的商铺和作坊。我们对都市定居之前的游牧民族的生活一无所知,只知道我们前面概述的关于游牧民族的那些一般传说。我们对数个世纪的学习时期也是一无所知,在这些世纪里,游牧民族受制于美索不达米亚的农业生活条件,尽力用河堤和水渠规范河流,学习必要的灌溉技术,以代替无序的洪水。正如在埃及那样,在这里,大自然强加于苏美尔人和闪族人艰苦的农业劳动训练。大自然迫使他们不得不与邻人合作、人与人合作,城市与城市合作。同时,他们不得不保护自己,以抵抗逗留于沙漠的游牧民族和埃兰与伊朗的山民的攻击。在公元前4世纪结束时,美索不达米亚花园有麦田、果树园、葡萄树、牧场、繁荣的工业、神庙内和储备库中聚积的财宝(就像是沙漠的沙子一样多)以及伊朗山脉之间的一片繁荣之地。在整个历史上,这里都吸引着饥饿之人、劫掠之徒和野心勃勃之人。确保集体安全的任务和保存城镇与土地之中所有劳动果实的职责迫使首长计划把城市联合为王国,然后建立帝国,这必然把自己的力量强加于邻人,并把其文明、商业和宗教扩展到整个肥沃的新月地带。

地图Ⅲ 希纳尔或迦勒底

到最早年代为止,苏美尔人和闪族人就已经越过了孤立城市的阶段。或许最初的两个王朝——(阿卡德的)基什王朝和(苏美尔的)乌鲁克王朝——处于同一时代且文明程度相当,与史前埃及的布陀王朝和涅亨王朝相似。[22]但从接下来的一个王朝(乌尔第一王朝)开始,苏美尔和阿卡德都臣属于同一个权力;而我们前面列举的十二个王城被所有希纳尔人视作拥有主权的城市。因此,公元前4千纪末期,超越城市划分的政治统一体便存在于这里了。然而,各城市保留着独立时期的古老传统,以纪念其居民曾是自由的游牧民族,这给予这种统一体以十分特殊的性质。直到巴比伦的兴起(公元前2225年),希纳尔还没有任何城市能以首都自居;苏美尔人两次占优势,闪族人四次占优势,埃兰人占两次优势,一个边缘城市玛里占一次优势,古提的野蛮山民占一次优势。而且,某些不能划归朝代的城市,例如拉迦什,有时也成为各城市的领主。这没有证明这样一种情况吗?也就是说,即使政治统一被视作是必要的,但城市之间如此势均力敌,以至于长达数世纪的时间里,没有任何一个城市能够在第一个历史时期为了自身的利益完成那种统一。

不管怎样,权威和统一的原理存在于迦勒底。这种原理操纵于神的手中,我们对此并不感到奇怪。希纳尔最高的宗教权威神恩利尔居住在苏美尔的非王朝城镇尼普尔。[23]无论哪个王朝继位,恩利尔都有权力选择国王,并令其代为他在地球上的宣战、缔结同盟、订立条约、创制法令等事宜。而恩利尔也并非只为苏美尔人做这些事,当闪族人和埃兰人掌握了霸权时,他也为他们做这些事情。或许尼普尔和恩利尔在很早时就存在了,而他们的威严在基什和乌鲁克最初的王朝之前的时代就存在了。苏美尔、闪族和埃兰这三个种族用这种最早的神实现统一,并使他们的联盟神圣化。

在基什第四王朝时,希纳尔的几个城市掌握了财富,这引起了一种向外扩张的政策,增强了军事力量,而军事力量的增强使这种扩张政策得以实施。一个苏美尔城市的国王、拉迦什的首长安那图姆通过在一次战斗中打败乌玛国王而建立了自己的权力,这场战斗在今日卢浮宫收藏的兀鹫碑上描述出来。他被恩利尔封为苏美尔、阿卡德和埃兰(大约公元前3050年)的国王。他在拉迦什的一个继承者乌鲁卡基那继续他的事业,但乌鲁卡基那大胆地选择了一个新的帝国之神——宁吉尔苏,这个神是与恩利尔敌对的。这种亵渎行为受到了惩罚。乌玛的首长卢伽尔扎吉西为他的城市和神报仇,推翻了乌鲁卡基那的统治,并信赖于恩利尔神,征服了“从日升之地到日落之地、从下海(波斯湾)到上海(地中海)的所有土地”。[24]希纳尔的国王第一次由幼发拉底河侵入地中海弯曲之处,到达新月地带三角处,并最终到达叙利亚海滨(大约公元前2900年)。

这条路一旦打开,闪族人的一个王朝便从阿加德兴起,继续扩张这条路。大约公元前2850年,阿加德的萨尔贡建立了一个帝国,这个帝国包含小亚所有的文明国家。恩利尔把苏美尔和阿卡德都给了他,然后把“玛里高地(中幼发拉底河)、伊阿穆提(在叙利亚海岸)、埃伯拉(阿玛努斯?)之地和其松树林及银矿(陶鲁斯矿山)”都给了他。[25]本段所引用的文字列举了萨尔贡所抱之目标:侵入地中海,为希纳尔的农业和工业财富寻找一条到达新市场的通道,寻找松木为建筑宫殿和船只提供木材,搜寻珍贵金属,控制矿石以便为迦勒底工业提供必不可少的原材料,为帝国提供无价收入。埃及法老最初的远征也是受到类似动机的激发,埃及法老是为了获取西奈半岛的青铜矿、黎巴嫩的杉木而掌控海上路线。在东方帝国的建立过程中,物质和经济利益比君主的个人野心更重要。

萨尔贡赢得了英雄的威望,而流行的传说使他成为伟大的闪族征服者,他的事迹和成就被视为神绩,都在《奥明那集》(Collection of Omina)(发现于尼尼微,是公元前7世纪的文献)中叙述出来。我们正是从这些可疑的史料中得知萨尔贡曾“横渡西方之海(地中海),曾在西方连胜三年,并把自己的雕像送给当地人”。另一个版本则以“东方之海”(波斯湾)代替“西方之海”,说明了他远征地中海的传说性。萨尔贡至少征服了叙利亚和巴勒斯坦达数年,这是极有可能的事情;[26]最近在戴尔·阿玛尔那发现的一块泥板证实了一种观点,即萨尔贡已经征服了由森林和山脉保护的一个国家(阿玛努斯或黎巴嫩),并征服了阿穆鲁地区。[27]

图19 纳拉姆-辛的浅浮雕(是埃及化风格,可与图18中的苏美尔风格相比较)

这个帝国由萨尔贡的继承人保护和巩固。他的孙子马尼什图苏装备了一支舰队,穿越波斯湾,突然登陆,令埃兰大惊失措。他的曾孙纳拉姆-辛(大约公元前2768—公元前2712年)镇压了卢卢布山民的反叛(卢浮宫中收藏的纳拉姆 辛石碑)。纳拉姆-辛的名字再次出现于安纳托利亚中央地区的第阿贝克尔北部的一个石碑上。他的荣誉远达塞浦路斯岛,他在这里被崇拜为神。他的士兵远征到了玛干(自诩有17个国王,9000名战士)和麦鲁卡的国土,[28]这两个地方都在波斯湾。建筑和艺术的极大发展证明阿加德王朝已向各个方面扩展其首都和希纳尔的古老王国。这个帝国的国王称得上是“世界四方之王”,自从帝国建立伊始,恩利尔便把这种称呼赋予这些国王了。

包含整个肥沃的新月地带(巴勒斯坦也包括在内),并在各个方向上扩张边界的一个闪族帝国,必然在公元前3千纪的第一个三分之一时期内萨尔贡和纳拉姆-辛统治时代便已经存在了。但我们仍然不知道构成这个帝国的人类元素的所有民族的情况。就他们的物质遗物而言,迄今所进行的分散的发掘几乎没有发现早于公元前2000年的任何物件。然而,新石器时代的居留地已经在巴勒斯坦高原上的基泽出现了。在这里与在美吉多一样,我们所知最早的人类生活在天然山洞或岩石穴里,与阿拉伯沙漠的特罗哥罗迪特人相似,埃及人称后者为因条人。但到这一时期为止,后来被称为推罗、西顿和拜布罗斯的沿海港口已经是活动中心,[29]而且内地巨石纪念物、石龛和石碑(东巴勒斯坦和穆阿布地区)以及巨石城墙都出现了,这体现了其他民族的存在,或许是《圣经》传说中的赫来人。[30]

港口为地中海人所拥有,而卫城则被闪族人占据,这是有可能的。地中海人与闪族人的混合产生了迦南人,而迦南人的种型与纯闪族的贝都因人的种型不同,我们已经注意到了这一点。当时已出现了一种定居人类,他们栽培小麦、葡萄树和果树,饲养牛羊,善于织麻与羊毛,深谙陶器制作业和冶金工业,群体聚集居住在城堡中,拥有首长,已有政治上的纠纷和内战。而考古发掘的结果、楔形文字文献和稍后的埃及第六王朝的铭文证明了这个定居人类的出现。萨尔贡和纳拉姆-辛对阿摩利人的土地和迦南人的土地的占领,使得这些仍落后的民族与迦勒底闪族人的古老文明之间关系更加密切。在接下来的五个世纪里,阿摩利人和迦南人在优良的学校里学习战争与和平的艺术,为闪族帝国的未来发展方向储备力量。

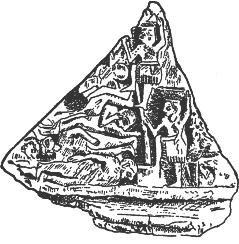

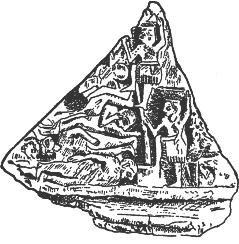

萨尔贡和纳拉姆-辛进入地中海,与埃及人立即联系起来,埃及人已经往来于拜布罗斯港口和叙利亚海岸的其他商埠。埃及与迦勒底之间的商业关系确实存在了很多个世纪。这个主题引起了很多问题:具有几何形装饰和陶工标记的苏美尔陶器与涅迦达和阿拜多斯的陶器相同,裸体女神雕像,拉迦什和希拉康坡里斯出现的相同类型的权标头的使用,苏美尔、埃兰和埃及国家用作雕刻印章的滚筒形图章的使用,苏美尔人和埃及人砖建筑物中“三棱形”建筑正面,或自成垂直凸凹之扶墙的建筑正面;所有这些因素体现了各种可能性的聚合,而这种聚合证明了自远古时代埃及与苏美尔之间就通过红海或商队进行往来。自从像那尔迈调色板(图7)这样的埃及人的纪念物被发现以来,这些可能性已经变得确定了,在那尔迈调色板上,两个长颈怪兽的脖子交织在一起,与苏美尔最早印章上的形象相同,或者与凯拜尔—阿拉克刀柄上的形象相像,在刀柄上,苏美尔的神站在两个凶猛的狮子中间(图20)。[31]

图20 凯拜尔-阿拉克刀柄(卢浮宫收藏)[32]

自从萨尔贡到达地中海之后,更亲密的商业关系便把两个国家联系起来,但埃及在制度和艺术领域远远超过迦勒底。并因此,埃及也对萨尔贡和纳拉姆 辛的臣民造成了影响。关于这一点,我们可以在萨尔贡[33]和纳拉姆-辛[34]的纪念物中找到证据。在这些纪念物中,浅浮雕的雕刻证明了这些纪念物比苏美尔人的纪念物如此先进(比较图18和图19),以至于这些杰作的突然出现只能解释为对埃及浅浮雕的模仿;证据就在于浮雕模制的细致、人物的姿势、图案的准确、为了整体效果而牺牲细节以及造型的巧妙,所有这些都是这一时代孟菲斯艺术家们所获得的成就。

埃及人的影响也再次出现在一些重要发明之中。从纳拉姆-辛开始,希纳尔的国王们便以新的程式表示他们纪念物的时日,即某历史事件之后某年,例如一次胜利或一个纪念物的建造等。一种类似的习惯也在埃及被美尼斯和提斯王朝的国王接受了,并继续风行至第五王朝,然后让位于用法老统治年数来计算年代的方法。正如朗顿所评论的,纳拉姆-辛的继承者们仍采用某历史事件“之后某年”的纪年程式,来对其进行完善。这种对传统的尊重或许最容易解释为这种传统是从邻人那里借用来的,而在这个事例中的邻人便是埃及。也是从萨尔贡和纳拉姆-辛开始,“恩利尔的牧师”使自己在有生之年作为神而受到崇拜,起初他们只满足于做帝国神的最早祭司。[35]我们认为这种君主的神化不是源于人类的虚荣,而是源于一种帝国观念。希纳尔的国王们变成了各种要么根本互不相关的民族要么彼此分离几千年的民族的国王,他们渴望通过在其臣民中间建立对君主的崇拜来实现宗教的统一和政治统一体的建立。法老以同样的方式行事;自从埃及君主国一开始,法老就被视作生活于地球上的神。王国扩张之时,君主的崇拜在努比亚、利比亚和亚洲得到实施。

这种思想逐渐传布全世界,萨尔贡、居鲁士、亚历山大和奥古斯都都将模仿法老而变成“帝国的神”。

第五节 汉谟拉比时代的东方政治

萨尔贡和纳拉姆-辛所创造的帝国是十分短暂的,但我们今日所说的世界政治的寿命却比帝国更长久。世界政治标志着相对孤立的结束,埃及人和迦勒底人一直以相对孤立的状态生活至大约公元前2800年;商业和政治变成了当时东地中海世界共同的利益。美索不达米亚或尼罗河上的每一件重大政治事件或社会事件都会直接或间接地影响地峡的另一方。因此,我们将把两地放在一起继续研究。

在迦勒底,苏美尔人反对闪族人的行动爆发了。这说明了为什么阿卡德王朝会被乌鲁克第四王朝(公元前2648—公元前2623年)取代。乌鲁克第四王朝之后是一个来自古提(Gutium或Guti)的外国人的王朝,古提是一个野 蛮的山民民族,也是一个城市,位于底格里斯河伊多姆的山脚下。这些野蛮人控制这块土地达124年(公元前2622—公元前2498年),他们的出现意味着一批野蛮的移民正向美索不达米亚东北部奔来,驱逐其前面的不稳定民族,而这些不稳定民族是从高原上下到河谷里的人们。阿摩利人首先感受到了这种打击的震动所造成的影响。他们已经飘到了阿卡德地方。他们在这里一座之前无人知晓的城市巴比伦建立起了一座具有战略价值的桥头堡。这次行动从阿穆鲁的土地直达新月地带的另一隅——迦南和巴勒斯坦。这里遭受的骚扰如此剧烈,以至于第六王朝的一个法老珀辟一世不得不于大约公元前2500年兴兵驱逐威胁埃及的移民入侵。非常幸运的是,一份传记铭文《大臣乌尼传》(General Uni)传到了我们这里,大臣乌尼率领着埃及的军队,这份传记铭文揭示了这章所涉及的巴勒斯坦历史的细节。

“陛下(珀辟一世)亲率大军抵御亚洲沙漠主人的入侵。陛下从艾利藩厅直至阿夫洛蒂坡里斯和(埃及)尼罗河两岸的北方以及伊尔德特人、扎母人、华华特人、伊曼人、夸乌人和特曼人的土地上的利比亚人当中,征集了总共数十万人的一支军队。陛下命令我统帅大军……(然后,我执行这一任务如此地优秀)以至于没有任何人(因错误)而被留在邻人之地,没有人沿路抢劫他人的面包或靴鞋,没有人在任何城镇偷盗粮食,没有人偷盗各民族的山羊。我统领军队经由北方之岛(Isle of the North)、伊姆霍特普之门(Gate of I-[m]-hotep)和荷鲁斯涅布玛阿特(国王斯尼弗鲁)之地前进”。这些地理名称指的是到第三王朝为止法老们在地峡建立的坚固地方或“边防区”,旨在抵御亚洲人的入侵。穿过边境,军队打败了其敌人,这些敌人一定尽在咫尺,事实上就在巴勒斯坦。接下来的描述使我们了解了这一时期的战斗方式和埃及人与之冲突的闪族人的组织,这些是这一时期的亚洲文献无法提供的珍贵信息。

“这支军队和平而来;它经过沙漠之地。这支军队和平而来;它征服了沙漠之地。这支军队和平而来;它破坏了他们的堡垒。这支军队和平而来;它砍伐他们的无花果树和葡萄树。这只军队和平而来;它向敌人开火。这支军队和平而来;它杀敌数万。这支军队和平而来;它带回大量囚犯”。但一场战争并不是足够的。“乌尼曾先后五次(或许5年)率领这支军队战败沙漠主人,每次都是沙漠主人挑起战争”。最后,珀辟一世发现动乱中心远在巴勒斯坦以北,在埃及人所称的瞪羚鼻子(即海角)的多山的岬角以北,这个岬角或许是卡梅尔山的岬角。要从其根据地到如此遥远的迦南地区,乌尼正确地选择走海路,或者因为当时巴勒斯坦仍由敌人控制着,或者为了避免军队从地峡到喀麦尔长途跋涉。[36]正如迦勒底国王装备一支舰队在埃兰登陆[37]一样,乌尼“在瞪羚鼻子地区(亚洲)的山民发生暴动时,也率领军队乘船渡海”。“我在赫琉沙国土北部的山巅后面登陆,而当军队到达山巅之时,我也到达了那里,我俘获了所有敌军,并把所有叛军都处死了”。[38]

文献没有叙述更多的事情,但它足以使我们确信,这一地区当时被很多掌握正规军队、拥有坚固城墙堡垒并熟悉农业的民族占据。据此判断,巴勒斯坦已不再处于游牧民族的控制中了,或者游牧民族早已在这里建立了定居殖民点,并已发现生活状况非常顺利。这个小的农业国家怎么会对埃及造成威胁呢?肯定不是因为迦南首长抱有一种不可理解的野心,因为首长的力量太弱而不能与法老相较量,而是移民部落对他们施加的不可抵抗的压力使他们不得不向埃及前进。这种压力得以实施的地点似乎位于喀麦尔以北,处于这个瞪羚海角附近,乌尼在这里执行了决定性战斗。当暴乱的人民被镇压时,他们便放弃了向南方的进军,而埃及也恢复了和平。

但是,从幼发拉底河到埃及的这条走廊中的骚乱来自何处呢?很有可能源于古提人对迦勒底的入侵造成的一种冲击。珀辟一世时期乌尼的远征可能是在大约公元前2500年;野蛮人已掌握迦南达一个世纪之久,完全有时间使所有暴乱和劫掠分子遍布于整个新月地带,而这些暴乱和劫掠分子甚至滞留于埃及边境。

古提野蛮人占据了120年之后才被驱逐或同化。乌鲁克第五王朝(公元前2497—公元前2475年)通过对抗入侵者的一次国家行动再次获得权力。这个时代最著名的纪念物是拉迦什(特罗)的一个首长古迪亚的纪念物,他的铭文雕像保留了苏美尔艺术的最佳标本。古迪亚在这些雕像上列举了他的建筑活动,使我们知道他从埃伯拉(阿玛努斯)地区进口木材,从阿摩利国家的提丹努山地进口大理石,从基马什(大马士革)四周输入铜,从波斯湾附近的山地麦鲁卡和卡库输入金子和木材。我们可以从这些细节判定,萨尔贡和纳拉姆-辛的大帝国内部不同部分之间存在广泛的商业关系。我们或许必须承认某些政治权威的幸存。在接下来一个王朝(乌尔第三王朝,公元前2474—公元前2358年)的统治时期,都恩基在他长达58年的统治期间,在巴勒斯坦和大马士革周围进行了战争,攻击了埃兰,攻下了埃兰首都苏撒。[39]因此,他称自己为“世界四方之王”,并获得了神的荣誉。[40]他重新创造了帝国,保留了所有传统。

亚洲人口再次受到震动,但我们不知道这次震动是源于更东地方的移民的冲击,还是源于帝国野心的敌对斗争。都恩基的继承者布尔 辛(大约在公元前2390年)获得了亚述国王扎里库(我们所知亚述最早的国王)的归顺。吉米尔-辛建筑了一道从底格里斯河到幼发拉底河的“城墙”,用以保护迦勒底的北部边境。这完全是徒劳;他和伊比辛(公元前2380—公元前2358年)在南部和东部遭人攻击。首先,埃兰人侵入美索不达米亚,并冲入巴勒斯坦。他们的一个国王库图尔拥有了阿摩利人首领的称号。[41]但是,战败者立即组织反攻。最后,阿摩利王朝在伊辛掌握了权力,而一个敌对的埃兰王朝也在拉尔萨兴起(公元前2357—公元前2095年)。这种困难的局势就像在萨尔贡时代那样,以闪族阿摩利人的胜利而告终,闪族阿摩利人建立了巴比伦第一王朝(公元前2225—公元前1926年),立苏穆-阿布姆为王。

阿摩利人的胜利具有深远影响。苏美尔和阿卡德之间世俗的敌对结束了。在这个新闪族群体的统治下,苏美尔人被融合了,他们作为一个民族从历史上消失了。从此以后,下美索不达米亚被称为阿卡德,或根据其新首都而被称为“巴比伦尼亚”。在新王朝第六个国王汉谟拉比的统治下,这种工作完成了。相互敌对的古老城市都被巴比伦所遮蔽,巴比伦城因其公民之多、神庙和宫殿之美而成为近东第一城。宗教的演进标志着统治变化的深刻意义:恩利尔是尼普尔的古老苏美尔神,不再是帝国之神;他的传统特权传给了巴比伦之神马尔都克。[42]

这个帝国恢复了萨尔贡帝国的边境。阿摩利人统治了迦南和大马士革地区,他们还用武力征服了阿卡德、苏美尔和埃兰。但国家的物质占据并不是足够的;一方面还必须建立以国王的官僚进行严格监督为基础的行政统一体,另一方面还必须有一套适用于帝国各个不同地区的法典。这是汉谟拉比的事业,我们发现他是一位伟大的征服者和管理者。在美索不达米亚历史上,君主所关心之事、君主的思想和计划首次以他口授命令时写成的直接文献的形式呈现在我们面前。这些文献是55封书信,这些书信铭刻在砖上,是写给行省官员的,是处理各种问题的:运河的维持,历法的改革,盗窃的防范,神庙收入的调查,海陆军作战的指挥。[43]事实上,掌管行政的是一个首长,他能将共同的行动推及全国。

这些书信给予我们的信息也由著名的《汉谟拉比法典》给出了,这是古代东方历史给我们保留下来的第一个也是唯一一个这种类型的纪念物。[44]这个法典为我们展示了一个国王和一些官员,他们曾经为一种重大的责任心所激发,希望通过一种严厉的注意、以一种善于处理复杂事件的长才和一种真爱、正义及合法来证明被赋予巴比伦的权力确属正当。巴比伦已经变成了复合的人类社会。而这种融合引起了大量冲突,或者导致了关于各种社会等级的司法地位、动产与不动产以及农业或商业契约中的权利等无休止的问题。每个人种都熟悉的古代法律不得不被修改以适应新的形势,并结合成新的帝国法律。新人口与之前的占据者共同居住在古老文化的土地上之后,一个类似的问题便不得不随时面对。我们这里仅引用根都巴达王便足够了,后者在一个十分类似的情况下将规范被征服的高卢罗马人和入侵的勃根第人各自的地位。

然而,我们必须要注意,汉谟拉比法典没有为帝国内的每一个民族提供特殊的对待方式。这种法典适用于一个统一的社会,好像所有不同种的民族都被闪族血统彻底淹没了。在这种情况下,法典实际上是一种安慰和调和的工具。汉谟拉比忠于萨尔贡的传统,并进一步宣传神的启发:法律铭刻在闪长岩石碑上,石碑的上端太阳神高高地坐在那里,对恭恭敬敬地站在面前的汉谟拉比口授法律原文,国王便把这种神圣的法律转告给民众。在法典的序言中,国王称他受神阿努和贝尔的差使,“使正义遍布全国,摧毁奸邪,防止以强欺弱”。君主的神权借此确立起来;正如在埃及,在巴比伦,国王的法律乃是神之言语。

公元前21世纪初,汉谟拉比帝国与埃及发生关系了吗?埃及或巴比伦的大臣没有给我们传下来任何可以证明两者确实发生关系的文献。但是,巴比伦的繁荣不通过与外部的工商业中心进行大宗贸易的方式表达出来,这是不可思议的;也就是说,巴比伦首先会与埃及三角洲进行贸易。在这一时期,叙利亚北海岸显然处于阿摩利人的控制下;在叙利亚南部海岸,埃及的影响在珀辟一世战争之后没有保持下来,因为在珀辟二世长期统治之后,孟菲斯王朝在社会和政治动乱中走向崩溃。孟菲斯已不是首都,赫拉克利奥坡里斯变成了首都(第九、十王朝,公元前2360—公元前2160年)。而南埃及在底比斯王子们的领导下已从国王那里分离出来,并准备王朝革命。在这种非常虚弱的状态下,赫拉克利奥坡里斯的国王仍不得不面对来自亚洲方面的入侵的危险。他们并非来自正规军队,而是劫掠者、游牧者和边疆部落中的人,可以引用最近出版的一份埃及文献的话,他们“尽力来到埃及,旨在乞求饮水以解渴或饲养牛羊”。[45]

根据(赫拉克利奥坡里斯第九王朝)美利卡拉王的父亲编的另一个文字手册,巴勒斯坦受到很大骚扰,或许是由紧随阿摩利人侵入巴比伦之后部落的替换造成的。(国王对其儿子说:)“瞧,可怜的亚洲人(阿穆人);他所居住之地是很艰难的,因山川河流使行路难通。至于他(亚洲人),他从来不能久居一处,他的腿经常运动,自荷鲁斯时代以来,他就总是在战斗。他从未战胜,但也从未战败……自从我有生以来,我就使三角洲征服了亚洲人,我俘虏(他们土地上的)居民,我劫持了他们的牛羊。阿穆人是埃及憎恨之人。不要因为他而自相警扰……他确实能劫掠孤立的营帐,但他从不敢攻击人口稠密的城镇。”结论是,巩固古老的堡垒并建立新堡垒以保卫地峡之路和三角洲是必要的,“因为没有任何人能攻下设防完备的城市”。[46]

这份文献足以证明当时亚洲人居住在地峡,也体现了埃及人合情合理的焦虑。事实上,描绘赫拉克利奥坡里斯国王们统治下的三角洲混乱状态的其他文献,也非常清楚地承认,“亚洲人已经侵入三角洲的堡垒,他们占据了该地及工场,并知道了埃及工商业中的所有秘密”。[47]尽管埃尔曼主张不必过于重视此类叙述,但亚洲人在这一时代侵入了三角洲是不容否认的事实。或许是受到容易生存和丰富谷物的吸引,游牧的闪族部落从地峡和巴勒斯坦进入无政府状态的国家,并在那里停留下来,直到底比斯法老恢复埃及君主制和清理边境。这种短暂的占据似乎没有军事远征的特点。《圣经》传说描述了亚伯拉罕和他的家族放弃迦勒底的乌尔城,抄近路逆幼发拉底河而上,然后再沿奥伦梯河和约旦河而下,直至瑟凯姆,进而进入埃及,以逃避饥馑,最终又返回希伯伦,显然准确地追溯了国王阿姆拉菲尔时代这些部落的运动,阿姆拉菲尔或许就是汉谟拉比。[48]

这就是大约公元前2000年东方的状况。埃及的君主国恰恰遭受了权力和影响的失落。闪族帝国因为平衡力量的自然展示,在其邻人看来,似乎更为强固,更为可怕。其他入侵正开始危及巴比伦的存在,反之,埃及将再次取得新力量,恢复君主制。然后,两大东方君主国的相互地位问题便出现了;之前,它们借助商队和商船互相往来,但它们尚未为了东方帝国而公然敌对。

【注释】

[1]布列斯特德经常使用这个恰当的词汇。

[2]Zeitschrift fürœgyptische Sprache und Altertumskunde,Leipzig,XXXV(1892),p.8;参见我们书中图9中的亚洲人。

[3]参见G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1895,vol.I,p.351中的插图。

[4]迦南这个名称在公元前2千纪中叶之前还未出现(Eduard Meyer,Geschichte des Altertums,2te Aufl.,

Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols.,p.354)。

[5]参见Sethe,Urk.,I,pp.103—134。

[6]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,p.28对温克勒(Winckler)的学说进行了概述。

[7]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,Chap.ii,“The Home of the Semites”.

[8]参见Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.363。

[9]Eduard Meyer,Geschichte des Altertums,2te Aufl.,Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols.,p.536.

[10]参见Isidore Levy,“Les Horites”in Revue des Etudes juives(1906)。

[11]Eruest Renan,Histoiredu Peopled’Israel,i,p.75;Eduard Meyer,Geschichtedes Altertums,2teAuf l.,Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols,pp.333—351.

[12]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.102.

[13]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.104.

[14]Clay,Proceedings of the Society of Biblical Archœology,London(Oct,1921),p.255;参见Archgeologia,LXX。

[15]Clay,Proceedings of the Society of Biblical Archœology,London(Oct,1921),p.254.

[16]参见Eduard Meyer,Geschichte des Altertums,2te Aufl.,Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols.,p.262;H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,p.175。

[17]W.L.King,A History of Sumer and Akkad,London,1910,appeudix i.

[18]Clay,Proceedings of the Society of Biblical Archœology,London(Oct,1921).

[19]Ed.Meyer,“Semiten and Sumerier”in Abhaudt.Akad.d,Wish Berlin,1906and Eduard Meyer,Geschichte des Altertums,2te Aufl.,Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols.,p.362.

[20]Clay,Proceedings of the Society of Biblical Archœology,London,(Oct,1921),pp.242ff.;Langdon,The Journal of Egyptian Archeology,London,(1921),pp.133f f.;参见Delaporte,Mesopotamia,pp.20f.这些泥板对于迦勒底的重要性与都灵王名册对于埃及历史的重要性一样。

[21]Clay,Proceedings of the Society of Biblical Archœology,London,(Oct,1921),p.243.

[22]Langdon,The Journal of Egyptian Archeology,London,(1921),p.133.

[23]参见Clay,Egyptus,Milan,(Oct,1921),p.260;L.Legrain,Le temps des rois d’Ur(1912),p.6.

[24]Thureau-Dangin,Königsinschriften,p.152.

[25]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,p.95.

[26]H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,pp.187—188.

[27]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,p.96.

[28]参见The Journal of Egyptian Archeology,London,vol.vii,pp.142f f.朗顿(Langdon)把玛干定位在古典作家所说的格兰(Gerra)地区(现代的埃尔·哈萨El-Hasa),把麦鲁卡定位在奥曼(Oman)海沿岸。他证明Albrecht的论文(in The Journal of Egyptian Archeology,London,vi,pp.89f f.)认为“玛干是埃及的,由国王玛努姆(Mamum)(即美尼斯)统治,而且麦鲁卡是埃塞俄比亚”的观点,从文献的字面意义和两个国家的相对年代的角度看,是不可能成立的。

[29]Handcock,The Latest Light on Bible Lands(1913),chap.vi;Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,chap.iv;参见R.Dussaud的观点:“我们可以回忆希罗多德时代的推罗人大约在公元前2700年建立了麦尔夸特(Melqart)的神庙。腓尼基人的起源是一个高度争论的问题,但他们大约在公元前3千纪初期进入叙利亚,这一点是毋庸置疑的。”(Scientia,1913,p.84)

[30]Eduard Meyer,Geschichte des Altertums,2te Aufl.,Stuttgart and Berlin,1909,Erster Band,2vols,p.356.

[31]朗顿(Langdon)已在其很有意义的论文“The Early Chronology of Summer and Egypt and the Similarities in their Culture”in The Journal of Egyptian Archeology,London,vol.VIII,p.133中列举了关于这一主题的所有观点。

[32]参见G..Benedite,Le Couteau de Gebel-el-Araq。

[33]V.Scheil,Delegation en Perse,X,5—8.

[34]参见郎顿(Langdon)所模制的卢浮宫石碑和什尔(Scheil)以及马斯帕洛在Recueil de travaux relatifsàla philology etàl’archeologieegyptiennes et assyriennes,Paris,vol.XV,p.62发表的纳拉姆 辛浅浮雕。

[35]Thureau-Dangin in Recueil de travaux relatifs à la philology et àl’a rcheologie egyptiennes et assyriennes,Paris,vol.XIX,p.185.

[36]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.266.

[37]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.207.

[38]James H.Breasted,Ancient Records of Egypt,Chicago,1906,I,pp.311ff.;Sethe,Urkunden A.R.,I,pp.101—104.

[39]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,pp.96—97.

[40]Scheil in Recueil de travaux relatifsàla philology etàl’archeologieegyptienneset assyriennes,Paris,vol.XVIII,p.64.

[41]Clay,The Empire of the Amorites,New Haven,1919,p.97.

[42]L.Legrain,Le temps des rois d’Ur,p.6,也认为马尔都克代替恩利尔“是一个重要发明,允许新帝国的力量被加强”。

[43]现存于大英博物馆;出版于King,The Letters of Hammurabi;参见F.Chailes Jean,The Les Letters de Hammurapi(1913)。

[44]载有法典文献的闪长岩石块(现存卢浮宫)于1901年由J.德·摩尔根(J.de Morgan)在苏撒(埃兰)发现,由什尔(Father V.Sheil)译读和翻译。流行版本是由莱罗克斯(Leroux)(1904年)出版的。

[45]St.Petersburg Papyrus;Gardiner in The Journal of Egyptian Archeology,London,vol.I,p.105中翻译过来。

[46]St.Petersburg Papyrus,116;Gardiner in The Journal of Egyptian Archeology,London,vol.I,pp.2ff.

[47]Gardiner,Admonitions,4,5—9.

[48]Gen,xiif.;参见Handcock,The Latest Lighton Bible Lands,chap.ii。