第七章 埃及社会生活和政治制度的起源

第一节 作为文化摇篮的东地中海

从第四纪中叶开始,人类同时出现在欧、亚、非三大洲的很多地方;随着人类每年的发现,这些可居住的地方的数目越来越多。但经过数千年的时间,人类发现,真正适宜于文化正常发展和政治生活与社会生活前进的第一片土壤,只存在于地中海东南部从尼罗河到美索不达米亚那一带。

这里的海洋在上新世时期便已枯竭,留下来一片石灰石高原,从大西洋绵亘至波斯湾。沉淀和腐蚀在这里切出了几条相对深的河谷:尼罗河河谷、约旦—奥伦梯河河谷和幼发拉底河河谷,也相应地切出了几个海湾:红海、死海和波斯湾。沿地壳缝隙爆发出的火山喷发提高了西奈半岛,把火山石、玄武岩、花岗岩和矿物散布到了努比亚、西奈、阿拉伯和埃兰。尽管阿拉伯与埃及之间有长而宽的海湾,而且此海湾只把七十英里宽的一片非洲土壤(即苏伊士地峡)留在亚洲,但埃及、阿拉伯、巴勒斯坦和叙利亚、美索不达米亚和亚述将会在这整个地区获得发展,而这整个地区将获得地理上和物理上的统一,而这种统一将影响到此处居民的命运。就北方而言,地中海是一个活动的屏障,而非一种连续的障碍。直至人类出现之后相对较晚的时代,直布罗陀山脉和西西里才提供了北非与欧洲之间的交往通道。就东北方而言,连接小亚和希腊半岛的大陆桥尚未断开。反之,在亚洲一方,幼发拉底河河谷被山脉和沙漠包围。在非洲方面,尼罗河谷又被无情的沙漠所困。所以,埃及和美索不达米亚更多的是属于地中海盆地,很少属于非洲大陆和亚洲大陆。

从利比亚到伊朗高原和河流流域的气候状况远远优于欧洲。地中海的北方,冰河从山脉上流下,侵入平原,驱使人们到山穴中避难。这种情况发生了四次,每次冰河的入侵都持续几千年;但期间也有暖和时期。然而,欧洲人具有天才,他们那些绝妙的绘画和浮雕已经在法国和西班牙的山洞里保存下来,但他们的进步却因这些冰河的入侵而惨受阻碍。直至很晚的时候,他们才学会了除游牧和狩猎之外的生存手段与为生命提供食物的手段。几千年之后,他们才变成农夫、陶工和冶铁匠。他们的社会、文化和宗教的发展因这一点而长期停滞。在人类历史上,他们的历史只能从我们时代之前的1千纪算起。

北非和西南亚的物理条件则十分不同。古代东方人民将要居住的地方没有冰河,只有河谷,河谷的土壤在第四纪时一直累积,而河谷系统正开始变得正规,高原也有了充足雨量,有足够的动植物供人类食用。人类在这里发现一片土壤,可以在上面继续进化,而不知其他地方,由于自然原因,那里的人类经过数千年也不能进步。这一点说明了为什么古代东方的人们比第四纪其他地方的同时代人进步。他们首先设计一种完整的社会组织,他们的手和脑创造了大量工具,这些工具是他们取得的第一批艺术和思想杰作。最终,因气候适宜,所有物质都保存下来了,结果最古老的铭刻或图画纪念物几乎未遭到损毁。短暂生命的记忆在世界其他地方无法保留下来,而在埃及和迦勒底则保存于建筑物、木乃伊和铭文之中,可以供我们研究。这就是为什么我们能够而且应该在比其他文明早数千年的古代东方民族中间研究人类历史。

然而,甚至在东地中海地理条件最优越的地区,大自然在分配其赠礼时也不均衡。随着第四纪的演进,气候变化了,雨量减少了。利比亚、阿拉伯和叙利亚台地上的灌溉水越来越少,人类生活变得不稳定了;但尼罗河河谷和幼发拉底河河谷仍能为人类生活保持有利条件。从而,世界上最古老的文化多半繁荣于埃及和迦勒底的居民中间。

在这两大河谷当中,埃及所保存下来的纪念物最古老、最多,而且最漂亮。在埃及,人类不仅从最遥远的时代便出现了——这是在其他地方可以看到的一个事实,而且埃及人的身体、精神、社会、政治、文化和艺术创造的演进几乎一直到今日也未曾中断,后面这一点是很独特的。因此,我们应该从埃及开始研究历史文化的起源。历史文化的发展和向东方文化其他中心的扩散可以在埃及最清楚地观察到。

第二节 埃及最早的人类群体

环绕尼罗河河谷的台地(今日的沙漠)在河谷形成之前就有人居住了。第四纪伊始,北非就没有像欧洲那样遭受冰河的破坏。我们所称的撒哈拉在当时是一个水量充沛的地区,植物茂盛,动物繁多。人类很早就出现在那里了。现在,人们在阿尔及尔四周和突尼斯附近的加夫刹发现了旧石器时代[1]或前查利安式的加工燧石的沉积物。它们是粗野的游牧猎人所使用的工具和武器。这些猎人的猎物——水牛、羚羊和鸵鸟——也出现在从阿尔及利亚到埃及苏丹的山洞墙壁上,这些是猎人自己画上去的。这些图画的分布表明了猎人所穿越的地区。[2]他们到了尼罗河弯曲处的洼地旁,但若干世纪里他们并未定居在那里。

上新世的海水在第四纪初远及今日的法尤姆,后来让位给淡水湖,而淡水湖从未来的底比斯一直扩展到未来的孟菲斯。在大致相当于欧洲第一个间冰河期的时代,这些淡水湖已干涸了,在尼罗河断层的两旁留下沉淀物和湖床。动植物在这些湖床上比在撒哈拉高原上生长得更快。这时,中非洲的河水穿过努比亚的花岗岩石堤而进入地中海。最初,河水试图在今日尼罗河的左岸寻找一条通道,但未成功,它们最终找到了一条通过古代湖河海湾的合适道路。[3]这样,一条极有力的河流便流经富有动植物的沼泽地。到欧洲第二冰河时代,尼罗河河谷的水流与动植物足以吸引猎人,所有这些吸引力在撒哈拉干涸之后,并且北非洲高原的人们生活更加困苦艰难时,而显得愈加有力。

沿今日干河(把撒哈拉的水排到了尼罗河,从而每条干河都形成了一条通道)之河床的两岸,猎人支起临时帐篷,并建立燧石武器工场和砍削燧石工具的工场。考古学家们在这些河床两岸和尼罗河河谷中湖泊台地上发现了旧石器时代的居留地,而这些居留地出土了上千计的手斧、斧状工具、箭头、渔叉以及查利安式和阿舍利式槌石。[4]游牧民族受到水和渔猎的吸引,进入尼罗河河谷。因为那里丰富的动物、鱼和野生植物可以使生活变得更容易,所以他们居留在那里,并开始建立永久居住点。现代人们在河流台地下面挖掘出了他们使用过的燧石以及他们吃过的水牛和大象的骨头。

德·摩尔根所称的中石器时代的那些居留地应与此游牧民族最初在尼罗河河谷定居的时代相当。[5]但中石器时代的居留地没给我们留下一点东西。埃及史上仍有一个未解决的问题;石器时代发展中的几个阶段——例如削石、片石、磨石等——尚未发现。我们突然从旧石器时代的居留地进入到了新石器时代的居留地,而这些新石器时代的居留地不如称为青铜器时代,因为这些居留地中已出现了铜和金。[6]是否缺乏中间阶段呢?没有任何事物能证明这些中间阶段根本就不存在。更可能的是,考古学家们还没有发现这些中间阶段的痕迹;原因是这样的:大约与欧洲最后一个冰河时期同时,当尼罗河每年周期性的洪水和冲积土壤确定下来时,人类已经在尼罗河河谷定居了数千年。对于人类来说,结果是土壤得到了这样的改良,以至于农业和与农业有关的各种行业都变成主要的职业,并最终使人类附着于土地之上。

旧石器时代的工业随着农业开始演进;然后是人们对天然的或烧烤的黏土的使用,即陶器的发明。但是,本来可以为我们保留这些中间时期的痕迹的村庄与基地的遗迹都逐渐地埋在泥土之中了;因为冲积沉淀物对于任何某一年都不是很重要,但如果以几千年作为计量单位,那么这种冲积沉淀物的数量便是巨大的。例如,对那些居留点进行深层探测,我们可以在三角洲入口处发现陶器和泥砖,在达米塔甚至会发现头颅,[7]这些东西都深埋于二三十米处的泥土中。根据可能性估计,这些陶器大约16000年前就出现在那里了。[8]很可能,这些人是旧石器时代沙漠人与新石器时代人之间的中间人的代表。但是,我们必须进行系统的探测,才能使这种假设和这些解释建立在更确切的根据之上。

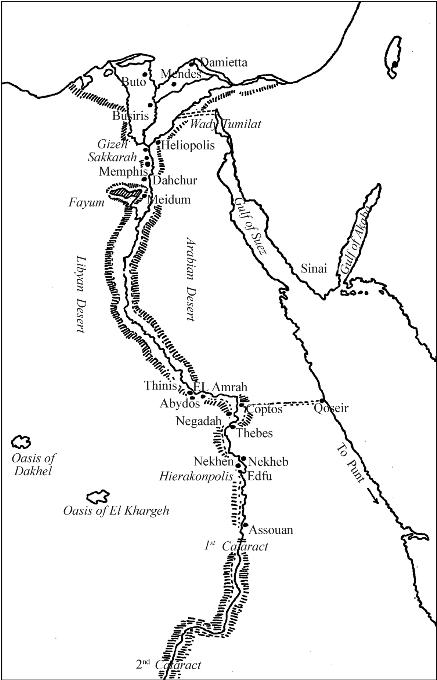

地图Ⅰ 古风时期的埃及

有了这些青铜器时代的居留地,我们便又可以脚踏实地地进行研究了。自从1895年以来,德·摩尔根、勒格兰、阿米林奈、皮特里、奎贝尔和很多其他人已经发现这些青铜器时代的居留地分散在尼罗河河谷,[9]但总是分散在农田和沙漠交界的沙漠边缘。当尼罗河河谷的居民依靠数个世纪的经验了解到洪水和泥土沉积每年发生一次的时候,他们便把自己的村庄和墓地搬到洪水和污泥不能到达的地方。这使我们在涅迦达、阿拜多斯和埃尔·阿姆拉发现了他们的坟墓。

这些青铜器时代的居留地——它们最迟在公元前5000年就出现了[10]——分布着蜷缩的骨骼,其四周有花瓶、雕刻着图案的调色板、武器、工具和食物祭品。自从旧石器时代以来,进步是巨大的。均衡双刃燧石小刀、燧石手镯和剑头都是值得鉴赏的,既是工具,也是艺术品,优于其他地区新石器时代的人类生产的任何东西。[11]硬石花瓶和体现种种形式的财富与技术进步的陶器说明了工业的发展。饰针、凿子和铜花瓶以及金首饰表明了金属的发现。[12]骨头和动物皮以及雕刻在调色板上的场景证明当时的猎人追猎野兽以及各种可以家养的兽——狗、瞪羚、绵羊、牛、羊和驴——以便减轻人类的劳动,并储存食物。考古学家在古代人尸体的胃中和贝塚内发现的大麦、小麦和黍等谷物表明当时已有人耕种土地、选种各种植物。[13]而且,燧石锄和犁头都发现于古代人的人工制造物之中。

所有这些发明都可归因于新石器时代埃及人的坚韧和天才吗?或者这是由于他们部分地受到其他地区人们的启发?这是一个极有争议的问题,而这个问题在第二章中讨论尤为适宜。在这里我们可以说,我们完全没有必要以亚洲人的入侵来说明埃及青铜器文化的发展。无疑,在埃及的北方,亚洲和欧洲存在与这些最早的埃及人同时代的人们,但他们的文明是否达到了或超过了埃及人的文明,仍是值得讨论的问题。

其他地方的自然条件都不如埃及适于人类社会的发展。其他地区青铜器时代工业技术的完备程度都无法与埃及媲美。并且,除了巴勒斯坦某时期的若干居留地之外,叙利亚和美索不达米亚两地在公元前4000年之前还不存在人类的痕迹,而埃及人的历史则在此时开始了。我们完全有理由把埃及最早居民早熟的发展归因于埃及人自己的天才和尼罗河河谷提供的特殊条件。没有什么能够证明埃及早熟的文明是由更文明的外来人的入侵造成的。事实上,当时是否有更文明的外来人存在,这些外来人有无文化,都尚需证据来证明。另一方面,一切证据都可以证明尼罗河河谷这些最早居民与亚洲人之间的联系和交往已经很频繁。在这种程度上来说,我们可以承认物质文化的重要因素可能已经从亚洲和阿拉伯到达了埃及。

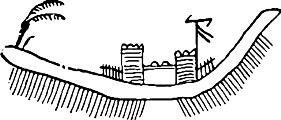

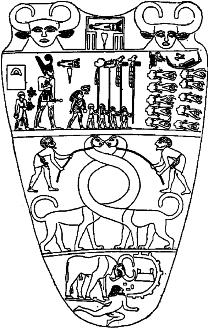

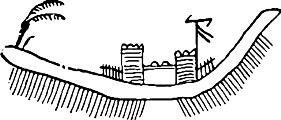

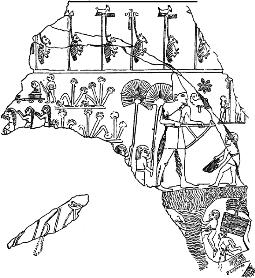

图1 悬有旗帜的船只

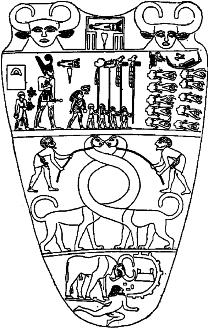

如果没有某种社会组织和政治组织——至少某种简单的社会组织和政治组织,那么这样的进步便不可能实现。我们几乎不能探查这种组织的特征,因为当时文字还不存在,从而当时的人们不能给后人留下清晰的证据。但绘画场面已出现在黏土花瓶上,也有很少量的绘画出现在坟墓墙壁上。我们在这些绘画场景中看到了船只和建筑物,而船只和建筑上都有纹章像——隼鹰、大象、太阳圆盘、交叉之箭或山脉(图1和图2)。这些象征物中的很多一直到法老文明结束都被用作行省或诺姆(Nomes)的名字。因此,这些象征物在史前时代就具有社会意义了,这种说法并不过分。这些旗帜显然是“人种的象征”,罗勒(Victor Loret)认可这一点;[14]它们的出现表明了人类群体的存在,我们认为这些旗帜是用来鼓舞士气的。

图2 氏族旗帜

我们这里似乎有必要做初步评论。埃及是一个很小的国家。从第一瀑布到三角洲,尼罗河河谷长约490英里(所有拐弯处都算在内),而其宽度则很有限:在最宽的地方,尼罗河与两岸沙漠之间的距离不超过9.2英里。尼罗河三角洲呈扇形,最下端宽373英里。埃及的整个可耕地还不及西西里大。因此,在这片肥沃的土地上迅速繁殖的人口必定形成稠密紧凑的群体,即埃及后来的诺姆。

因为在所有农业国家,定居农民容易受到游牧民族的突然袭击,所以他们并不居住在分散的茅舍里。到晚上,他们聚集在村庄坚固的围墙后面,当他们白天去田里工作时,他们便把自己的家族和财物安全地安置在村庄围墙内。每个村庄都在城堡大门上树起一面旗帜——鬼魅、符咒和鼓舞士气的标记,而往来于尼罗河上的三栀船上也安插着类似的旗帜。在这些村庄里,猎人和农夫为了防御、互助和集体安全而聚集在一起。毫无疑问,他们感到了他们当中有些人因力气、智慧、财富和魔法知识而具有某种权势,而符咒和巫蛊等魔法物件是我们在史前坟墓中发现的最古老的物件。[15]或许正是这些富有而经受了种种磨难的埃及人形成了长老议事会,而这种长老议事会在类型上来讲就是原始社会政治制度出现时形成的那种长老议事会。

詹姆斯·弗雷泽爵士像下面这样描述了人类最早的、规模最小的社区组织:“澳洲土著居民……既不受首长的统治,也不受国王的统治。如果说他们的部落有了一种政治制度,那么这种政治制度一定是民主政治,或者毋宁说是由有影响力的老人构成的寡头政治,这些老人聚集在议事会里商议和决定所有重要事务,不允许年轻人参与。他们的议事会与后世的议院相当;如果我们必须用同一个词来称呼这样一个由老人组成的政治,那么我们可以称之为老人政治。”[16]读了弗雷泽的这段话,我们不得不回忆起在法老埃及所有时期都存在的长老议事会,长老被称为萨鲁(王子,大人物),[17]金字塔中的宗教文献描述了这种长老议事会,而这种长老议事会的起源比任何政治组织都早,这种长老议事会处于神祇的社会中,根据埃及人的传说,神在人类出现之前就居住在埃及了。第一个有组织的群体由国王(Nsut)和萨鲁(Seru)共同统治。[18]因此,在埃及人的传说中,老人政治起源甚早;它很可能起源于青铜器时代的村庄。[19]

从事改良埃及绿洲这种艰巨任务的人们与聚集于乡村中的人们可能形成了氏族。经过若干世纪,他们才从辛苦得来的经验中学会了种种发明与方法,这些发明和方法是受定期洪水制约的尼罗河河谷中农业开发所必需的。如果河流把“生命之水”带到土壤中,那么我们必须记得尼罗河泛滥也会造成极大损害;因此,人们必须在堤道或人工丘陵上建筑公路和村庄,以便高于河水。当洪水退去时,河流变得曲折迂回,或形成沼泽。这种情况又该怎样处理呢?人们必须沿河筑堤以防洪水四处蔓延,通过把洪水保存在蓄水池里延长水流存在的时间,并设计简单机械以便把水分布到土地上,不管水流的高度是多少,此外还挖掘纵横交错的灌溉渠道网络。然而,还有其他重要任务:驱逐野生动物,使之远离尼罗河河谷;选择适于驯养的动物,如驯养牛、羊和驴;最初用鹤嘴犁耕田,后来用燧石犁耕田;选择可以种植的植物,获得大麦、小麦、葡萄和黍;发展燧石工业与陶器业;砍削硬石;寻找铸铜和铸金的秘密技术。我们认为完成这项艰难的工作至少需要1500年的时间(公元前3500年之前)。[20]这1500年训练的结果是埃及文明第一个出现在地球上。获得文明的人口生活在一种社会制度下,而只有这种社会制度中的部落旗帜能告诉我们当时发生的故事。

从这个青铜器时代,原始坟墓为我们保存了一些干尸,一直保存到今日。从干尸来看,当时的人种身材中等,身躯瘦削,面部很长,头颅狭窄,眼黑,发黑而直,丝毫没有非洲人的特征;相反,一切都表明埃及的人种与南欧的人种有亲属关系,塞尔基把南欧人种称为地中海种族。[21]

第三节 第一个历史时期

从公元前4千纪末期开始,埃及朝着决定性转变前进;青铜器时代的工业产生了真正的文明;村庄或氏族中的人类群体被统一起来,形成了第一批国家或王国,然后形成了一个单一的王国。几乎同时,文字具有了确定的形式,把表音符与表意符结合在了一起,这使古老图画文字的源泉增加了一百倍。自此以后,事件的记忆除口头传说之外,还可以依据其他方法保存;人们获得的经验可以传诸后世;历史和政治传说被创造出来,人类演进过程中的历史时期第一次出现。通过书面文字传说和当时的纪念物,我们获得了关于这个历史时期的信息,而这一历史时期又通过一系列连续不断的证人和证物与近现代连系起来。这种传说的框架体系是由埃及的编年史家建立起来的,《都灵王名册》就是由这些编年史家编写而成的,我们也把托勒密王朝的编纂者——例如马涅陀——称为编年史家,一些编年史家以国王家族世系作为从历史伊始到最近阶段的基础,而有些编年史家则以王朝作为编年基础。[22]我们这里只追述主要历史梗概,详细内容可参考一部关于埃及文明史的新著,[23]因此我们只论述埃及在古代东方世界的发展中所占的地位。

在接近历史时期时,年代问题必然出现。我们将在我们的著作《尼罗河与埃及文明》中描述物质材料,我们依靠这些物质材料重构古埃及年代;古埃及年代始终是十分模糊的,古埃及年代初期阶段尤其模糊。然而,我们今日仍有办法整理马涅陀遗留下来的神话般的推测,马涅陀的文本已经被基督教年代学家所篡改,而这些年代学家使我们了解了马涅陀。[24]天文学推测所获得的确切日期使我们随处察觉出若干准确的标志,并可推算王朝年代的长短,而这些推算有时是准确的,更经常的是概略性推测。结果我们所得出的年代“必然比直到最近几年仍被接受的传统年代更短”。[25]

一种天文学断代法把第十二王朝的起始时间确定为公元前2000年。埃及官方权威文献《都灵王名册》称第一王朝至第八王朝的整个统治时间为955年,而第九王朝至第十一王朝的整个统治时间为360年。根据纪念物证实的日期,我们推测出第十二王朝之前的王朝统治总时长为1315年,这种推测的错误值最多不超过一个世纪。根据这种假设,第一王朝大约始于公元前3315年,或者更粗略地计算,大概始于公元前3400年至公元前32 00年之间。[26]

这个第一王朝标志着中央集权国家的建立,之前有一个长期的准备时期,埃及人在这个准备时期里寻找有效的社会组织,以确保尼罗河河谷社会劳动的安全与和谐。《都灵王名册》和马涅陀所保留的传说把政治制度的创建归于神王朝(Divine Dynasty),法老埃及的大神拉和埃尼阿德九神团是这个神王朝的重要角色;据说,他们在美尼斯之前统治了几千年。神的继承者是下埃及的国王们,然后是上、下埃及一个主权家族,这个主权家族被称为“荷鲁斯的追随者”。之后是美尼斯和第一王朝。除了神话人物之外,真正的历史因素隐藏于这种虔诚的寓言的面纱下面。

美尼斯之前这个时代具有人物形象的纪念物表明,当时有很多人物充当人类的保护者。但他们并不是历史时代的大神:拉、奥西里斯或荷鲁斯。这些保护神是隼鹰、兀鹫、兔子、蝎子、鱼、太阳圆盘、两个交叉的箭,等等;[27]也就是说,这些保护神是在花瓶上展示出来的青铜器时代村庄的旗帜。或许这些旗帜还不是神。人们通过宗教关系与神取得联系。这些旗帜至少是崇拜物,对每个氏族的人们都有一种社会影响,明晰的纪念物允许我们确信这一点。

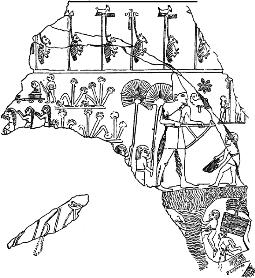

图3 鹰旗和东方旗率领一个埃及氏族去打猎[28]石质调色板(卢浮宫和大英博物馆)

前王朝时期的坟墓保存着片岩调色板,这些调色板带有铭刻上去的场景。我们在这些场景中看到了与上述相同的崇拜物——隼鹰、鱼、蝎子、狮子、豺狼、弓、箭,但这些崇拜物不再是青铜器时代船只和村庄旗帜上那种静态而无生命的形象了。这些物神此时来自于他们的像座;他们领导着人们打猎和出征(图3)。这些物神因原始艺术家们的想象而有手,他们手持武器屠杀本氏族的敌人,用绳索捆绑俘虏,用鹤嘴锄毁坏敌人设有城墙的村落。[29]从这个时代开始,我们可以确信所有用作村庄旗帜的动物或象征物(或许动物或象征物把自己的名字给予村庄,因为后来这些名字被用作诺姆的名称)都起到了保护人群的作用,而且这些动物或象征物后来代表着部落或氏族。茅舍中央有一个柳条编成的并经过粉涂的建筑物,这个建筑物并非完全没有建筑学上的意图,这个建筑物的轮廓已预示了法老时代神庙的出现。事实上,这是最早的神庙草案,正如物神首先试图成为省神那样。这是尼罗河居民社会生活当中的新因素,是一种很重要的因素:除了村庄老人,并在村庄老人之上,出现了一个起保卫作用的物神,这个物神经过几个世纪之后将变成诺姆之神,之后将变成太阳神或奥西里斯神等万神殿中的成员。

这是潜藏于神王朝故事下面的历史事实吗?若事实如此,那么法老时代的埃及人便会用历史时期大神的名字代替那些在时代伊始便真正统治人类的不完善的神之名字。无论如何,与物神教相关的社会制度和政治制度与神王朝的社会制度和政治制度没有任何共同之处,神王朝已经是一个成熟的君主国了。或许公元前4500年至公元前3500年之间的前王朝埃及还没有发展到超越这样一个阶段,即在这个阶段,氏族制度仍受物神或图腾的保护,而且如此多的原始社会仍处于这个阶段。因此,我们不得不问埃及与神圣的保护神之间的关系是否就是氏族成员与图腾之间的关系——即图腾氏族中平等而共产制度下的关系。[30]由于我们缺乏那个时代明晰的文献,所以我们不能在这里讨论这个问题。当我们在下文描述王朝埃及最初的君主制中残留的古老传说时,我们还会遇到这一问题。

我们至少可以提及这样一些遥远时代,在这些时代,尼罗河河谷被分化成了若干地方行省,人们聚集于一个特别重要的村庄,这个村庄有市场、法庭、物神的神庙和首长或多个首长的居所。氏族已变成地方群体,这些地方群体的名称——隼鹰、瞪羚、豺狼、田夫鸟、笃耨、香树、蛇、山、笏、叉铃、牛等——都被氏族的后裔——诺姆保留下来。历史学家迈耶说:“我们在埃及没有发现这样一些人类群体的痕迹,这些人类群体是我们曾在其他地方发现的,在社会伊始便出现了,并普遍存在于其他哈姆人当中。我们没有发现部落或部落名称,而且埃及人似乎没有一个(种族)名字以指代埃及全体人民,我们也没发现家族联姻和血亲复仇现象……”[31]这种说法是事实。不管怎样,村庄围绕物神(日后将变为省神)聚集,这一点足以表明氏族的继续,氏族成员在物神的保护下和在长老的指导下生活,而那些长老就是传说所认为的国王出现之前的埃及首长。氏族变成了乡村,占据一个以氏族的名字命名的地区。[32]

以这样的条件为基础,我们同意迈耶的观点:“埃及国家唯一的划分是纯粹地域性的划分。不是人们被分成数个群体,而是土地被分成若干区域……[33]因此,诺姆是较大的国家所借以起源的原始细胞。这些诺姆相当于仍在文明门槛外徘徊的民族的部落集合……社会团体中的这些重要细胞已经在宗教和风俗方面经历了一个个别的历史发展过程,并以一种很明显而持久的方式保持了这一特性。这些主要细胞存在于埃及历史的整个变化之中,当国家衰弱时,王国便分散为若干诺姆。”[34]

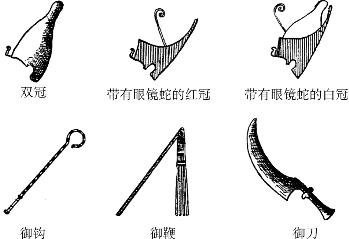

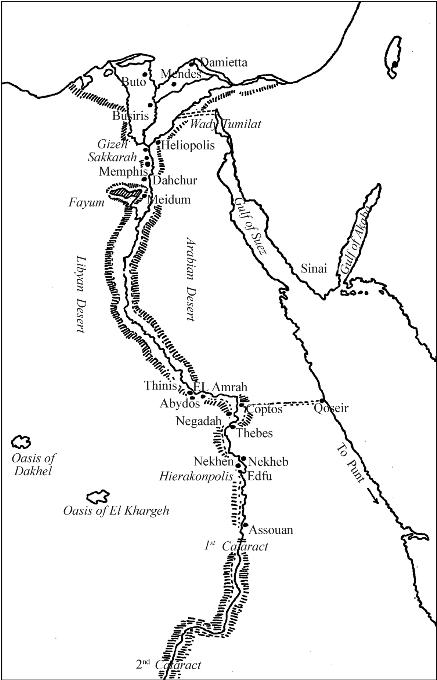

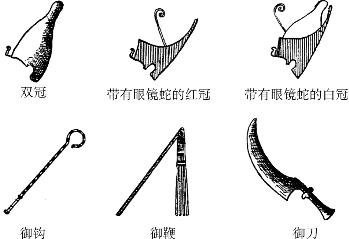

图4 埃及人的王权标志

史前片岩调色板上的场面体现了具有不同旗帜的人们处于冲突状态,因此他们通常是敌对的人物。也因此,诺姆的物神与居民之间有战争。有时我们发现若干物神群体与敌对物神群体交战;因此,在很早的时候,就已有了诺姆同盟或争当盟主的企图。[35]这些政治群体和地域群体最终形成了两个王国,每个王国都代表国内主要区域之一:北方与南方、上埃及与下埃及。这是《都灵王名册》和马涅陀共同提到的传说,而这种传说得到了巴勒摩石碑和法老时期历史与宗教文献中大量信息的证实。我们从后面这些信息中了解到下埃及的布陀(即帕)城是北方的政治和宗教首都。这里的首长采用bitiu为名,在书写时用蜜蜂为符号,蜜蜂将变成北方国王或下埃及国王的典型表意符号。[36]北方王国以纸草为“表达工具”,纸草繁殖于三角洲,是当地居民的主要食品。国王通过头上戴的红冠与其他人区别开来,红冠的后部很高,前面装饰着螺旋形物。这是女神所附着于上的一种法宝,这个女神是居住在布陀的蛇神瓦杰特。这条蛇盘旋在国王的头上,令人望而生畏。

上埃及或南方的首都位于涅赫伯(埃尔·卡伯,位于尼罗河右岸),这里有一个大砖围墙,或许建于这一时期,一直保存至今日。这里的首长称自己为尼苏特,象形文字符号是百合花,百合花将成为南方或上埃及国王的表意符号。南方王国也采用百合花或荷花(涅赫伯)作为“表达工具”。南方王国的国王头戴白冠。南方王国的保护神是兀鹰女神涅赫伯,她盘旋于国王头上,用张开的翅膀保护国王。南方国王的王冠和上埃及的保护神便是从这里出现的。[37]两个王冠合并为双冠,双冠是两个埃及统一为一个埃及的象征。

法老时期的国王极为重视王冠,甚至几千年之后,他们仍赋予王冠以神圣生命,这使我们不得不承认原始时代的白冠与红冠拥有今日原始人所赋予王冠的所有魔法效能。弗雷泽爵士征引大量文献以证明这样的王冠具有创造奇迹的声誉;因为国王是法宝持有者,而这些法宝确保国王对人民和自然拥有一种魔法力。[38]

我们对这些早期王国的历史一无所知。然而,传说告诉我们北方国王们在时间伊始便能控制埃及其他地区。没有任何文献允许我们划定北埃及的势力范围;但日后的宗教表明北埃及的势力非常大,这是因为三角洲特别富饶。人们通过筑堤、排水和灌溉而使三角洲适于耕种,从而这块土地在反复获得尼罗河淀积泥土的更新之后,提供了比上埃及狭窄河谷更宽阔的土地,更肥沃、更富于生殖力的土壤,更适于具有繁殖力的人种居住。结果是三角洲的物质早日繁荣,文化早日发展,这得到了如下事实的证明,即三角洲的大神后来把他们的权威强加给了埃及其他地区。太阳神拉最初在赫利奥坡里斯受到崇拜;奥西里斯(人性化为尼罗河和植物)、伊西斯和荷鲁斯分别是布西里斯、孟底斯和布陀的神祇。[39]他们的崇拜在很早时代就扩展到了整个尼罗河河谷,这表明一种相应的影响来自三角洲。这种宗教上的发展也证明了民众心理的发展进步:物神变成了神祇,魔法向着宗教演进,首长也从魔法师变成了祭司 国王,而曾分化和分散于氏族中的政治权力集中成为王权,这种王权最初囿于一隅,然后逐渐扩展。[40]

国王的领土最初是地方的,后来扩展并占据了整个尼罗河河谷。一大事实表明,国王的任务是通过支持那些规范土地耕种的自然法和超自然法而监督和促进农业的发展。这个新的事实是历法的出现,即为了各种农业活动的开展而测定时间和确定日期的方法的出现。最初的埃及人用太阳月计算时间,因为月这个单词是用符号月亮作为表意符号来表达的,但他们借助这种方法划分时间并未能与季节的更替和太阳的运行周期完全一致。为了获得这种一致,他们尽可能地使太阳历与太阳年相接近。埃及人把一年分为十二个月,每月30天,这是基础,然后补充5天作为闰日,从而创造了365天的日历,只与真正的太阳年相差6.25天。这个日历是我们所知道的日历当中最古老的,其最主要特征是与农事相适应。这个日历相应地被分成三个季节,即泛滥季、耕种季和收获季。每年的第一天确定于7月19日(朱利亚月的6月15日,格利高里月的7月19日),这一天也有两件大事映于农人的眼睑,即尼罗河洪水的开始和日出时天狼星出现在天空中。对于埃及人来说,这种天狼星与日“同升”的现象标志着我们所说的天狼星循环的天文学时代的起点。太阳年(365.25天)与历年(365天)之间相差0.25天的结果是,日升与天狼星同时出现的现象,每1460太阳年或1461太阳年才存在一次。

显然,这种埃及历法只能在第一日是天狼星与太阳同时出现之日——7月19日(格利高里月)——的那一年实行。在埃及历史上,这种情况发生于公元前4241年、公元前2781年、公元前1321年和公元140年。当时,甚至在第四王朝统治时期,铭文表明这种历法与附加日已经通行。因此,历法的采用不晚于公元前42 41年。“这是世界历史上最早的确切年代”。[41]另外,我们的天文学家计算出天狼星确实于公元前4241年7月19日黎明时在孟菲斯纬度出现过。因此,这种历法被下埃及采用。这是三角洲科学文化的产物,后来被强加给上埃及。这又是一个证据,证明了下埃及的优势很古老,这种优势在王朝传说中留下了永久的痕迹。而且,时日为我们确立北方的优势提供了一个恰当的标准;这种时日必定包括公元前4241年。

根据《都灵王名册》中的传说,接下来的时期是被称为“(隼鹰)神荷鲁斯的追随者”的国王时代。日后的文献把这些荷鲁斯的追随者描述为战士,他们手执弓箭、枪矛和飞去来器,他们在战斗时手持盾牌,盾牌上描绘的并不是最古老神话当中的两个或三个物种,而是这些神之一隼鹰神荷鲁斯(图3)。这是向着集权发展的新步伐;对荷鲁斯的崇拜已在整个埃及实施。另外,国王也因此成为这个荷鲁斯神的活的化身。国王是地球上的荷鲁斯神,并把荷鲁斯作为自己的一个名字:从这个时代开始,隼鹰符号就始终处于国王个人名字的前面(图8)。我们发现了王权历史上的一个决定性时刻:以前的巫术首长逐渐变成了祭司-国王,现在则变成了神王。[42]

我们缺乏可以更确切地确定埃及社会生活演进当中这个决定性事件的准确信息。我们只知道,如果荷鲁斯的追随者占据了整个土地,他们至少始终保持两个王国的分裂状态,一个是涅赫伯的王国,当时在涅亨(希拉康坡里斯)城镇建立了崇拜隼鹰神荷鲁斯的神庙;另一个是布陀的王国。这种源自狭窄的尼罗河河谷与广阔的三角洲之间的对比的二元定义仍存在,并将始终存在下去,甚至在埃及正式统一之后仍将存在。这个变成了王朝之神的荷鲁斯是哪一个荷鲁斯?它是上埃及的隼鹰神即(埃德福)的大神荷鲁斯——他人性化为天空中带翼的太阳圆盘,还是布陀崇拜的下埃及神即奥西里斯与伊西斯的儿子小神荷鲁斯?没有任何文献能解决这一问题;关于荷鲁斯的追随者们所进行的战争的记录是晚近时期雕刻在埃德福神庙墙壁上的铭文。埃及人以奥西里斯与塞特之间的冲突的神话故事为依托记录种种事件,这些事件可能是历史事件,但依靠神学推论很难辨认。

无论他们的起源是什么,但荷鲁斯的追随者国王们仍保持其先辈们所佩戴的王徽。除了红冠和白冠,他们还手握一支头部弯曲的牧羊权杖和牧牛鞭。这两者将变成国王的笏和魔法鞭(图4)。国王腰间系着一条细麻腰布,用打猎所得的兽尾相连接,这使我们回忆起他们曾是游牧猎人的首长。国王的短衣最终根据仪式服装的式样制成,这种式样的王衣一直使用到罗马时期。

两个王国中的每一者都试图吞并另一者;最终南方获得了胜利。在希拉康坡里斯的荷鲁斯神庙中,最早的历史铭刻纪念物——片岩调色板和白石权标头——就是用来庆祝南方对北方的胜利的。我们在这些纪念物上看到了两个戴王冠的首长,他们是最早的国王,我们可以从埃及史或世界史中寻得 他们的世系。其中一个国王被称为“蝎子王”,他只戴着南方的白冠;他宣称自己对全埃及人(Rikhitu,鸟)的胜利,称异族人为“弓”。[43]他的名字出现在孟菲斯以北图拉的衣冠冢中。因此,他必定征服了下埃及,至少是部分征服或暂时征服,但他并未称自己是下埃及的主人。另一个国王是那尔迈,吹嘘自己屠杀了6000个三角洲的居民,尤其是布陀地区的居民;他俘虏了12000人,并打败了利比亚人。因此,他被描绘在调色板的两面,以庆祝这些征服,调色板正面的他戴着南方的白冠 ,反面的他戴着北方的红冠。铸有那尔迈名字的滚筒印章也出现在三角洲地区。[44]埃及的统一至少在那尔迈时代正式实现。氏族分散为地方诺姆,在神荷鲁斯的保护下,由于南方国王们占有优势,上、下埃及分散的王国被成功地统一为一个君主国。

图5 手持鹤嘴锄的蝎子王,头戴南方的白冠。被征服者(Rikhitu,鸟和弓民)悬挂于获胜的氏族(山、猎犬、雷电和鹰)的旗帜下面

第四节 提斯君主国

接下来的工作就是把已完成的事实变成一种王朝的权力,并创造一种国家传说。这是第一王朝的工作,美尼斯大约于公元前3315年在提斯创建了第一王朝。

这些事件留待本丛书当中讨论埃及文明的一卷详细论述;但我们这里必须略述埃及统一之后政治和文化演进的主要特征。

从第一王朝开始,文献记录具有了一种历史性。国王的坟墓出现于底比斯附近的涅迦达[45]和阿拜多斯。阿拜多斯是中埃及提斯城的衣冠冢,也是第一个首都。这些坟墓含有墓碑,墓碑上面刻有国王的名字。坟墓当中还有调色板,调色板的时间可以根据国王的铭文来断定,国王的铭文提到了政治、宗教和军事生活中的一些事件。从这一时代开始,希拉康坡里斯有一个神庙,神庙里有荷鲁斯神的金像和捐赠神庙的国王的石头雕像。[46]坟墓和神庙中的器具证明当时存在一个硬石(例如花瓶,王室容器)和金属工作队,他们已经完全可以驾驭材料了。此时,埃及与外邦的青铜、象牙和琥珀贸易已建立起来。依靠财富,各个艺术分支——建筑、雕刻和制陶——都获得了很大发展。国王周围有一大批官僚和食客。这些官僚和食客也为我们留下了他们的纪念物,这些纪念物尽管很少,但也很有利于说明当时的社会状况。从此以后,埃及具有了一个国王、一个首都、一种宗教和一个政府机器,以及一个大民族的农业、工业和商业资源;总之,埃及拥有了一种发达社会才拥有的生活方式。

然而,在第一王朝开始时,埃及人的头脑中才开始产生国王拥有绝对权力的学说,并发明文字来表达这些学说。思想和话语具有强大的力量,而图画符号仍具有魔法表述力。如果我们打算分析埃及人的术语,那么我们就必须按其全部意义进行解释。

图6 那尔迈调色板(正面)

那尔迈(他的名字铭刻在长方形卡图什内)。戴着南方的白冠,正锤击三角洲埃及人的头。隼鹰荷鲁斯正给他带来6000个俘虏(每一束灯蕊草代表1000人)

美尼斯和他的继承者们所选用的官方头衔足以表明当时人们对国王所抱有的观念。第一个头衔是隼鹰荷鲁斯名,这里的荷鲁斯是荷鲁斯的追随者的神,这个头衔意味着国王是隼鹰的化身。在古典时期,文献皆津津乐道于国王与隼鹰神之间这种自然的等同。王子被称为“巢中之鹰”。当他登上王位时,他就是“宫殿之鹰”。如果国王死了,他就是“飞往天堂之鹰”,返回他借以出生之神腹。[47]事实上,这个隼鹰不再是图腾动物,不再是孤立的鹰氏族的首长;它是荷鲁斯的追随者们已经统一了的埃及的国家神。国王把自己与这个神等同起来,使隼鹰成为他的权威的象征和他的第一个正式头衔。但这个象征没有任何抽象的意义,它保留着最初所有的现实主义。因此,隼鹰总出现在盾牌上有关国王胜利和宴会的图画中,并走在国王前面。他为国王战斗,捕捉国王的敌人,把敌人作为俘虏带到国王面前。为了用象形文字书写国王阿哈(美尼斯)的名字——两臂握着盾与矛,涅迦达的雕刻家们把盾与矛描绘为攥于隼鹰的爪中(图8)。

图7 那尔迈调色板(反面)

那尔迈戴着北方的红冠,他前面是四个氏族旗帜,他正去参加一次胜利庆典,俘虏将在典礼上被屠杀。下面是两个亚洲式怪物用脖颈组成的空白处,用于绘画。在底部,公牛国王正毁坏敌人的堡垒,踩踏一个战败的敌人

然而,还有其他一些氏族,在这些氏族中,荷鲁斯的追随者们用其他物神来保护自己。美尼斯的一个前辈以蝎子为其保护神。这个昆虫不仅把自己的名字给予蝎子王,还作为国王的战士参加战斗,用鹤嘴锄毁坏敌人的城镇。美尼斯的另一个前辈那尔迈把鱼那尔作为他的名字,并在地球上代表鱼那尔;鱼那尔也会突然醒来,双手紧握权标头,捶打战败的亚洲人的头部(图9)。美尼斯和他的继承者们都吸收了所有这些氏族和它们的首长、图腾、神以及所有其他附属物。[48]这种结果是由互相冲突与让步而获得的。涅赫伯和布陀两个古老王国的任何一个图腾神,都享有继隼鹰之后被选为国王正式名称的特权。因此,南方的百合花或玫瑰,北方的蜜蜂,涅赫伯特的兀鹫以及布陀的眼镜蛇,将永远指示南北的国王、两王冠的主人。因此,法老通过把四个敌对的图腾与隼鹰放在一起的方式获得胜利;反之,这些图腾也给予国王物质上和道德上的支持。古老首都的保护神都把他们的生命和权威融合到了统一的埃及国王身上。同样的命运等待着氏族或地方群体的其他象征物——公牛、人头斯芬克斯、鳄鱼、底比斯的荷花和三角洲的纸沙草。它们似乎曾是埃及的统一者所征服的那些氏族的图腾,而它们的记忆保留在国王的铭文中。请看大约公元前1400年授予塞提一世的称号:“点缀着羽毛的神圣隼鹰像威严的拉神一样穿越天空;他像豺狼一样急速追行,一小时便绕地球旅行一周;他像迷人的狮子一样穿行于外邦不知名的公路上;他像带有尖角的强大公牛一样踩踏亚洲人,征服赫梯人。”[49]

图8 阿哈(美尼斯)

图9 那尔迈的名字有了生命

如果我们恢复仪式头衔最初必然具有的全部意义,那么我们能理解把法老[50]与古老的氏族首长统一起来的纽带。后者凭借实践经验已成为氏族中最受人尊重的评议员和最受人畏惧的人,已是魔法师,又是曾变为神祇的物神。法老是氏族首长权威的继承者,已升至最高地位;他是神在地球上的化身。国王享有的这种道德权威与物质权力结合起来,而这种物质权力最初是国王在战斗中获得的体力,然后是国王通过征服获得的财富或风俗作用所赐予的财富。[51]提斯国王确实拥有极大的土地资源和人力资源。他们创造了一种王田,即被征服之氏族最好的土地,并命无数战争俘虏移居其间。坟墓中蓄积的财宝和掌握农业与工业的官员的记述(见我们接下来的著作)都足以表明国王拥有大量土地和奴隶。他将越来越倾向于作为氏族神祇的活的代表和继承人而宣称拥有整个土地。300年之后,孟菲斯帝国成立之时,国王在事实上掌握了整个土地。

总而言之,美尼斯和其直接继承人倾全力以把南北两个王国统一为一个王国,把以前分散于氏族、首长和最初的国王们身上的政治权威和宗教权威以及财富集于一人之身。

在上面的叙述中,我们首先把图腾之名给予王室氏族的保护者;然后给予王朝的保护者。行文至此,我们应该确定的是,既然图腾氏族的这种制度在其他原始社会中起着如此重要的作用,那么在原始时期的埃及又起到怎样的作用呢?

图腾这个词似乎最适于表达与最初的法老有关的隼鹰荷鲁斯所起的作用。只要是图腾氏族制度存在的地方,图腾(动物或其他)便把自己的名字给予氏族所占据的地区;一个隼鹰诺姆存在于埃及,后来整个埃及被称为“荷鲁斯的眼睛”,这个神秘的名字可解释为“隼鹰的创造物”。氏族的男人们和氏族首长拥有图腾的名字;荷鲁斯的追随者们和与隼鹰图腾有关系的法老荷鲁斯也是如此。图腾在神庙中的出现确保了氏族的安全、繁荣与供给;因此,隼鹰在希拉康坡里斯受到崇拜,但隼鹰保卫埃及,使埃及每战必胜,并以自己的赠礼使埃及繁荣发展。在战斗中,图腾被戴在战士的头上;因此,在绘于调色板和权标头上的战斗场景中,隼鹰的旗帜走在前列。图腾参与图腾与敌人的冲突之中。难道我们没有看见手握长矛并用绳索牵引战争俘虏的隼鹰吗?图腾随时与氏族中的妇女发生关系,尤其与首长的妻子发生关系;根据一个传说,这个传说后来才得到证实,埃及的国王是王后与王朝的保护神结合而生下的孩子,王朝的保护神在这一职务中占据了隼鹰神的位置。从而,原始埃及国王和隼鹰的关系似乎与图腾氏族之首长和其图腾的关系相同。

国王与隼鹰之间的这些关系是否包含一种更古老的社会状况,其中各氏族所有成员对其物神、动物、植物等的关系与氏族成员对其图腾的关系相同,我们对这一点非常感兴趣。大多数历史学家——包括马斯帕洛和迈耶都拒绝承认埃及存在图腾习俗。凡宅涅普等人种学家都认为族外婚制是图腾社会通行的婚姻规则,但埃及并没有族外婚制,恰恰相反,在埃及,国王和普通人都与他们的姊妹结婚,实行族内婚制,从而断然否认尼罗河河谷有图腾制度,并把氏族的保护动物所起的社会作用解释为动物崇拜。[52]此外,还有一种值得讨论的观点,即一种图腾社会状况的所有表征都只属于国王,而不属于全体人民。荷鲁斯的追随者们是国王,而非氏族中的公正之人。我们还没有证据可以证明所有人都称自己为隼鹰,而且所有人都把图腾作为自己的父亲、保护人和粮食供给者。他们与隼鹰之间的关系已经疏松了;如果没有国王的介入,他们与隼鹰的交流便不能建立起来。

关于埃及是否存在图腾制度的问题,我们不必参加辩论;支持这种观点和反对这种观点的两派哪一方正确,应由专家来决定。[53]然而,从历史的立场来看,我们承认反对埃及存在任何图腾制度的观点似乎不能自圆其说。所有民族的历史上都有一个共同事件,即当各种民族成熟之时,唯独国王能享有一个氏族或民族成员共同享有的特权。因此,就上述种种事实来看,一种最古老的图腾社会状态的主要特征目前似乎是扭曲地集中于一人之身即国王之身,这似乎是可能的。我们出于慎重起见保留这一问题以等待后人解决,但又不放弃“埃及人在老人政治、地方君主国和中央集权的君主国之前便已存在图腾制度的平等制”的观点。我们将在论述埃及文明的一书中见到,这种图腾制度之理想的痕迹似乎借助卡观念依旧保存于宗教习俗之中,而物神、首长、氏族成员和所有自然创造物都依据这种图腾制度的理想而被视为完全平等的兄弟。[54]

我们分析了自美尼斯以来法老所享有的头衔,还须略述国王生活中的大事,以资补充。我们可以从雕刻的调色板、第一王朝国王们具有确切时间的历史纪念物和巴勒摩石碑上的国王年代记中了解到这些大事。[55]我们应该从这种研究中了解国王的职责,而且我们应该能够更好地确定原始时代王权的特性。

确保神的崇拜、埃及的防御和通过正规的土地开垦保证他的人民的繁荣便是国王的职责,而国王宣布依靠他的机警、智慧和超自然力来充分实施他的职责。国王的年代记以一种慎重的态度记载国王为了达到这三种目的而表现出的行为,并仅限于记载这三种事件。

神的崇拜需要神庙的建筑、仪式的执行和祭品的提供以及节日的庆祝,国王在这些事件中总是起重要作用。巴勒摩石碑明确地提到国王“引长绳索”以丈量这个神庙或那个神庙的土地面积,列举了阿努比斯、米努、索卡里斯和塞德神的诞生日和国家节日,并详细叙述了国王为神庙祭坛提供珍贵祭品的各种情况。

除了这些日常的职务,国王还每两年举行一次国家节日以庆祝王朝隼鹰神荷鲁斯。这是一个酬谢“荷鲁斯服务”的盛典,国家须提供巨资以构建大船,以便国王和神能够在尼罗河上航行,或许航行到希拉康坡里斯荷鲁斯的圣殿,并在其他方向上航行。

埃及的防御又怎样呢?国王通过抵抗利比亚、努比亚和西奈游牧民族的战斗来保护埃及,这些游牧民族是退化的饥饿者,仍不懂得文明化的劳动,希望通过掠夺尼罗河河谷农田和城镇以容易地品尝文明的果实。我们将在下面一章看到法老已经制订了一套详细的防卫计划和扩张计划,这套扩张计划将逐渐把他们从一种国家王国的观念引向一种国际帝国的观念。

但人类的臂力不足以保护埃及、埃及的神祇和人民;还须求助魔法。从美尼斯直到埃及文明结束,每位法老在其加冕之日都会以一种煊赫的声势绕城墙游行一周,所环行的城墙或许是“白墙”(White Wall),[56]这是美尼斯在三角洲的顶端建立的(日后孟菲斯就在这里建起)。

这种“绕墙环行”(pkhrer ha inbu)的仪式随时举行,以更新国王出现时所提供的保护效能。在同样的情况下——即在加冕日或年份交替之时——国王会庆祝“两地的统一”。国王身披王袍,坐在王座或王椅之上,王座或王椅安装在地上的两根木桩之上,而木桩用三角洲的纸莎草叶子和南方的荷花或百合花捆绑在一起,这些植物象征着两地。[57]如果国王确实坐在连接在一起的两种象征植物之上,国王确实认真地绕白墙游行,那么埃及也必将以统一、和平和繁荣保佑国王(图10)。

图10 兀鹰女神用“两地统一”的象征向国王卡瑟亥姆献礼,“南方人战胜北方人那一年两地实现了统一”[58]

国王必须凭借从其祖先、男巫和首长那里继承的掌握自然的魔法特权而为他的人民获取繁荣。弗雷泽爵士曾说在大多数原始社会中,国王被赋予使太阳发光、天空降雨水和谷物成熟的能力,因此他们被称为“天气、火、水和谷物之国王”。法老也被赋予这样的权力;保存于整个历史时期的奇异传说和美尼斯以来的仪式都可以证明这一点。根据民间故事提供的证据,埃及的男巫宣称自己无论何时都能阻止恒星的运行和河流的流动,并能随意产生昼夜阴晴。毫无疑问,法老,尤其第十八王朝时期的法老是“魔法咒语的掌握者,托特本人把自己所有的秘密都告诉法老”,[59]从而人们认为法老比魔法师更能随心所欲地影响自然。

法老是火之王,因为他是太阳,他在地球上模仿太阳光辉灿烂的运行过程。加冕之时,国王像天空中的太阳一样“升上”(kha)王座。我们必须详细考察这些词语的全部意义,并理解在提斯王朝百姓眼中美尼斯“作为南方之王而升起”(kha nsut)和“作为北方之王而升起”(kha bity)实际上是在地球上确保太阳的出现,而太阳是一切存在物的生产者。正如南北统一(sma-taui)与绕墙环行(pkhrer),这两种有关“升起”的魔法仪式一再定期举行,结果它们的效能永远不会耗竭。[60]只要国王每天“升上”他的王座,那么太阳就会每天升起以使自然丰富。国王也控制着天体之火的另一种形式——雷电,而雷电是由盘绕在王冠上的眼镜蛇吐出来的,同时王笏是这种雷电的代表,有时王笏弯曲的样子像雷电在国王手中燃烧。[61]凭借这种魔法武器,并通过使敌人听起来像炸雷一样的轰轰声,国王震慑住了那些试图攻击其臣民的敌人。

法老是水之王,因为他仿照尼罗河和植物之神奥西里斯而人性化为“洪水的第一旋涡”;[62]他被称为“给予地球以水”的人,[63]甚至在沙漠中,水也会应他的呼声而至。[64]当尼罗河几乎枯竭而变为草地之时,法老把文字命令投入河中,洪水立即涌出,[65]泛滥便立即发生。国王的官员每年检查河水泛滥状况,以肘和掌幅测量水位的深浅,巴勒摩石碑为我们保留了第一王朝进行的这类测量。

法老是收获之王,因为他以锄破土,以镐开掘灌溉渠道和以镰刀割穗等方式宣布农业劳动的各个季节的开始。在希拉康坡里斯发现的一个权标头上,我们发现蝎子王正用自己的双手挖掘灌溉渠道。[66]根据希罗多德提供的证据,[67]美尼斯最大的荣誉只不过是用大河堤保护三角洲,以使之免于洪水之患。国王最重要的事情是注意土地的耕种与收获,粮食谷物的保存和牛羊的繁殖。在第一王朝统治时期,国王的官员定期“清查田地和牛群”,把土地分给各个劳动小组去耕种,并最终建立起一种如此严格而有效的控制,以至于所有私人财产都消失了,埃及的整个可耕地都变成了王田。[68]在其他土地上,国王把维持生命必需的一部分谷物留给每个家族的劳动者,而且当饥荒发生时,国王便把保存于谷仓中的谷物分给人民。在人民的想象之中,国王的魔法秘诀如此强有力,以至于只要国王一发话,所有自然产物都“应国王之呼声而出”(pe r-kh r u);[69]所以,国王是其人民的伟大“供给者”;国王“管理所有生物的供给”(Khenly kau ankhu nebu)。[70]

在原始社会,国王一方面拥有这些魔力,另一方面也因拥有这些魔力而负有种种重大义务(实际上是种种禁忌),对于收获、公共健康和繁荣都负有责任。原始埃及的情况也是这样吗?我们借用《金枝》(Golden Bough)作者的话:“国王个人被认为是宇宙的动力中心:国王只要有很小的错误,宇宙的平衡立刻被颠覆。因此,国王必须十分小心;国王的整个生活下至最小的细节都受到严厉约束。”因此而出现了种种禁令,禁止从事这样或那样的事情,禁止食用某种食品,而这些禁令都是为了保证国王的安全;这些禁令就是禁忌。关于这一点,我们可以追忆狄奥多拉斯保留的一种传说。[71]“法老的生活下至最小的细节都受到约束;法老只能吃牛犊肉和鹅肉,只可以饮少量酒。”事实上,在后来的神庙中,我们发现了给予每个诺姆的清单,除了神祇、神庙和祭司的名字而外,还包括一个禁止事物即禁忌之物的注释,禁忌之物通常是很特殊的食物,这一地区的人们禁止食用这种特殊食物。有人称这些禁令在后来才被强迫执行,主要适用于纳帕塔的祭司-国王;其性质属于宗教,而不属于国王。既然我们更熟悉原始时代的制度,那么我们便立刻从这些禁忌中觉察到了很古老的风俗的遗留,[72]例如禁止食用地方图腾。

另外,某些奇异的传说也证实了一种假设,即法老对谷物的正常收获和公众的幸福负有责任。如果我们可以信任普鲁塔克的话,[73]那么可用来识别原始氏族古老图腾的神圣动物有时会服务于恐怖的试验:“当酷热的天气笼罩着国家,瘟疫与其他天灾横行之时,祭司们便会选择一些神圣动物,并非常秘密地把它们赶往偏僻之处。他们在这里首先威胁恐吓它们,如果不幸继续,那么祭司们便砍断这些动物的喉咙用以献祭,这种行为或者是惩罚恶魔,或者是作为他们能提供的最大赎罪品。”因为法老在原始社会肩负着保护神圣动物的职能,那么法老就必须与动物共同担负责任。这是阿米安努斯·马塞利努斯[74]在论述野蛮的日耳曼人中一种类似的风俗时所叙述的,并由一个传说证实了的断言。“根据一个古老的仪式,如果国王统治时期战争失利或谷物歉收,那么国王便被废黜;因此,埃及人也习惯于以类似的情况对待他们的首长。”让我们来比较这些文献:《圣经》中的传说把埃及的七年饥馑和瘟疫归咎于约瑟和摩西两位法老,[75]托勒密时代建造的左塞王的墓碑,根据流行的信仰铸有第二王朝的一个法老,他正在搜集魔法书籍以消除瘟疫和旱灾;马涅陀在复述阿蒙诺菲斯和波克霍利斯的故事时,称这两个国王曾被判定在疫病流行之时应该对民众的健康负责,而且我们很快便相信,埃及人曾因种种天然灾害而责怪他们的国王。[76]

此外,还有其他情况,在这些情况下,国王的体力和魔法力被认为不足以帮助其履行国王对于人民所应该担负的责任。疾病和衰老可能使国王无能。现在,国王的臣民的幸福和自然界都依赖于国王的精力。弗雷泽爵士写道:“没有什么东西能够阻止人神变老和死亡……危险极为恐怖,因为如果自然界运行依赖于人神的生命,那么当国王死的时候,什么样的灾难能避免呢?”[77]根据原始民族的心理,此时只有一种方法可以使人们避免这种危险,即“只要衰弱的最初迹象刚一显露,便杀死人神,并使其灵魂转入较强壮者的体内,例如转入强壮的继承者的体内。”[78]

于是,出现了对年迈的君主进行仪式性谋杀的习俗。只要一个国王统治了十二年、二十年或三十年之后便开始呈现出衰老的迹象,那么君主便在一个庄严的仪式中被杀掉,并被年轻的继承者代替。在大量事例中,国王能劝服人们承认以他人或禽兽代替国王受惩罚以减轻这样的风俗。但这样的代替办法只有在仪式能使年迈的国王返老还童并恢复健康的情况下才能实行。

最初的法老也遵守这些风俗了吗?在尼罗河上游的麦罗埃王国,[79]直到托勒密二世菲拉戴尔弗斯的同时代国王厄迦美尼斯统治时期,这些风俗始终处于活跃状态。今日尼罗河上游的部落——例如希鲁克人——仍仪式性地杀死他们年迈的国王。[80]因此,尼罗河地区也有这种风俗。自提斯国王们统治时代以来,埃及的纪念物大多都叙述塞德节,这种节日定时举行,一直保持到罗马统治埃及的时代。这个节日的名称是隐晦的,主要故事情节(我们将在下一卷描述这些情节)不是很清楚,除非我们认可这种节日是关于活着的国王变成奥西里斯神的节日,即国王死而复生的节日。国王“模仿”奥西里斯之死,正如奥西里斯必须借助魔法仪式再生,国王也必须“重生”,并从神祇那里获得“千年不死之寿命”。虽然我主张这种观点,但仍有人激烈地反驳这种观点。然而,迈耶承认:“这种节日之后,国王似乎开始第二次统治;最初,王权似乎在时间上有限定……希腊作家曾告诉我们这种限定也存在于公牛阿庇斯的事例中,当国王登基在位25年之后,祭司便将国王杀死。”弗林德斯·皮特里[81]爵士无条件地承认塞德节与国王的仪式性谋杀之间的相似性。我们认为无论这个问题多么隐晦,国王借助其更新生命和王权的这种仪式完全是一种设计,这种设计被发明出来,以避免有限的统治期结束之后国王接受死亡或处罚的义务,这一点不容置疑。

甚至国王死后,他对于其臣民的职责仍未结束;或许他变得比在地球上活着的时候更重要了。国王是神,不可能死;第六王朝(大约公元前2500年)的金字塔铭文——在古老传说的启发下铭刻而成——说道:“国王的死亡并非整个死亡。”结果,国王死后,具有了一种超自然生命,他依靠这种生命成为死人与神祇之间的中介人,他仍然是保护人、中间人和魔法师,正如他挽救活人那样,他也拯救死人。因此,人们渴望而且勇于建造巨大的坟墓,以保护国王的尸体,使之免受任何伤害,并确保他拥有适宜的而且是永恒的生存条件。涅迦达和阿拜多斯的国王坟墓已足以证明第一王朝时期的埃及人已经非常重视国王在神祇中间的作用。但是,我们又将怎样谈论美尼斯去世500年之后的大约公元前2850年时建造的吉萨巨大金字塔呢?这种耗费全国的精力与财富纪念法老的遗体的做法,证明人们希望国王死后仍能与其生前一样创造奇迹:法老在世时便保护和指导人们,他死后仍是人民的指导者,并使人们希望自己死后也能像国王一样免除最后的死亡。美尼斯或奇奥普斯的坟墓之所以像要塞一样巨大,是因为它是用来保护那个无论生死都能保护整个人类命运的人的遗体的。

以上所述是今日的历史允许我们探究的最古老时代王权形象的大概情况。国王不仅是“一个快乐的战士”,战场上人民的勇敢保护者,还是土地的吞并者,他变成了土地上最富有的首长。国王还是魔法师,他把自己的权威建立在系列魔法操作上。国王在吸收和同化了神和物神(氏族和王国的保护者)的身体和权力之后,他掌握了两地,他作为太阳升起,他给予人们水和收获,他用臂力、智慧和勇气确保人们的安全,当然也依靠道德优势确保人们的安全,在其人们的眼中,国王的道德优势是靠反复执行首长仪式而被赋予的,而这种首长仪式是为了神祇的利益而发明的,唯独国王掌握着神祇的秘密。国王的健康对于其国家的繁荣至关重要,并依靠受塞德节影响的魔法使返老还童得以保持,塞德节把国王转变成了永生的奥西里斯。国王甚至死后可以实现“再生”,并作为奥西里斯或拉统治另一个世界,借助所谓的“宫廷神秘魔法”而拥有把人们引导到神祇面前的能力(图11)。[82]这样,一种王朝的权力便为美尼斯和所有法老创造出来,这种王朝的权力以国王与神(人类最初的国王)之间的完全等同为基础,这种等同是由传说证实的,并靠魔法仪式保持,魔法仪式把神的衣冠、武器、面貌以及所有物质上和道德上的权力都授予国王。

图11 国王那尔迈塞德节的一个情节[83]

如此形成的王朝权力已经变成了埃及人的一种国家传统,相传数千年,直到基督教时代未曾中断。我们应该怎样解释这种坚持呢?埃及人曾在一种社会组织中做了第一次众所周知的实验,并生活在一块土地上,这块土地上没有所有人都遵守的并被广泛接受的纪律,而其居民又缺少一种共通的善意,于是土壤上和河流上的富有资源都不可用。如果尼罗河上游的人们都在干旱季节遏制住尼罗河水不使之流动,那么三角洲的农夫将怎样呢?如果人们不努力合作,那么河堤、运河和蓄水池能建成并保持下去吗?如果部落之间的斗争妨碍了农田的真正开发,那么人们将怎样获得自然产品?如果沙漠游牧民族定期侵略尼罗河河谷,那么认真培养的大麦、小麦和枣椰以及成千上万的家养动物又有什么用呢?以各种手艺和冶炼场为人民谋取一种舒适和富裕的生活状况又有什么用呢?经受这样一些痛苦和失望达几千年之后,埃及农民才了解到了一个强壮而统一的组织的必要性,而这种强壮而统一的组织的首领必须有一种权力,以使首领能够指挥农业和工业工作,维持公道,并保护人民使其不受邻人与掠夺者的侵略。所有这一切都是他们曾向物神要求的。一旦他们确信这些地方神以地球上所有物神当中的一个——法老——为基础,那么他们便把法老作为自己的指导者和保护者,历时数千年而未曾中断。

将野蛮风俗改造之后用于政治国家,扩大国王的责任,增加国王对人和土地的权力,这是提斯王朝的法老们的功绩。他们在不破坏古老传统的情况下,使这些传统无害,并增加种种权力之后传给他们的继承者,这样可以帮助维持民众对法老的迷信和尊敬。

第五节 亚洲人入侵埃及的假设

埃及文明的发展与最初国家的创立明显是借助自然的赐予和最初的埃及人的辛勤劳动实现的吗?或者,我们必须要承认一个新的种族于此时进入埃及,并决定性地激发埃及人沿进步之路前进吗?

亚洲人入侵的假设深深地预先占据了考古学家的心理,考古学家发掘并编列了阿拜多斯和涅迦达的坟墓。在他们看来,“荷鲁斯的征服者是一个征服种族,他们容易地战胜了新石器时代的埃及人,因为他们熟悉冶金术,并装备着更有效的武器。[84]征服尼罗河河谷之后,他们教授当地人使用金、青铜和铜,并教授当地人用砖和石头从事建筑的艺术,引进文字,文字是所有进步和组织的工具。有赖于这些,埃及从一个民族政府进化为一个中央集权的国家。”总之,从这种观点来看,他们是王朝种族。但他们什么时候来到埃及的?有人提出证据认为入侵者来自迦勒底,他们提出的证据是砖的使用,用于在泥土上印名字的滚筒印章的使用,某些武器的相似性,例如石质权标头,齿状墙的建筑(涅迦达和特罗),以及在燧石刀的象牙柄和一些史前调色板上出现的穿着苏美尔式长棉袍的人物和动物——凶猛的狮子、盘绕的蛇和长颈怪兽(图7),这种动物在纹章上是与古老的亚洲风格相对应的。[85]最初王朝的埃及文明是由两种因素混合而成的,一种是非洲因素,武器、陶器和调色板比涅迦达时期还古老,属于非洲文明;另一种是亚洲起源的因素,属于提斯王朝的纪念物。[86]但亚洲人是从哪条路进入的?关于这一点,考古学家很重视宗教传说,根据这些宗教传说,红海南岸的蓬特曾经使埃及人繁荣,埃及人的国家神是荷鲁斯和哈托尔。这样,荷鲁斯的追随者从亚洲沿着乔塞尔到科普图斯这条线通过也门和蓬特进入埃及;[87]他们到了埃及中部地区的希拉康坡里斯(阿拜多斯),他们在那里建筑了大提斯坟墓,然后征服了尼罗河其他地区。

这种亚洲人入侵激发了埃及“历史”文明的理论不再能令埃及学家满意。埃及学家的主要反对意见可以这样概括:入侵者能够把一种较高级文化带入一个国家,那么他们一定已经具有了一种较高级的组织;一个更先进的文化中心一定已经存在了数个世纪,而且这个文化中心距离埃及不远。当时,在埃及周边和任何其他地方都没有任何东方民族的文化在大约公元前4千纪中叶达到这种程度。苏美尔人自然会引起人们的注意,他们于公元前4千纪突然出现在南部美索不达米亚。他们的年代记允许我们追溯他们的历史到更古老的时代;但我们根本不知道他们是怎样从原始野蛮人进化而来的。当我们第一次见到苏美尔人时,他们已经脱离了石器时代;他们知道青铜、陶器和砖建筑;他们已经有了一种会意文字和简单的制度。但他们的语言和文字都与埃及的语言和文字没有明显关系;在技术、多样性和(首要的是)艺术情感方面,他们的工具不及埃及。他们与埃及人有联系吗?没有任何理由否认这一点。陶器、武器、建筑物和装饰主题之间值得注意的相似性足以证明埃及人和苏美尔人通过陆路或海路进行商业交往。这足以解释为什么埃兰(Elam)、迦勒底和埃及都使用青铜工具和花瓶、装饰相似的陶器、用于印证名称的滚筒印章和带有齿状墙的砖建筑物。[88]但苏美尔人经由阿拉伯或红海入侵埃及是一个缺乏根据而又危险的假设。至于埃及神祇(例如荷鲁斯和哈托尔)起源的传说,它们只涉及到了蓬特土地的范围,这个范围或许并未超出红海的非洲海岸。总之,埃及王朝文明起源于亚洲的理论在一个最重要的事实上被颠覆了;直到现在,埃及在文化和发明领域都比其他所有国家早。

在这种缺乏决定性证据的讨论中,对发现于提斯王朝坟墓中的尸体的检查和对埃及与西亚语言的比较可能有重要意义。

关于种族,专家们对提斯王朝头颅的研究表明,埃及人在此时期比在青铜器时代更多地混合起来了。

三种完全不同的种族可以从埃及人当中分别出来。第一,南部种族,头小而面部清秀,与索玛里的哥拉斯人和南阿拉伯居民相似;第二,北方的闪族利比亚种,头大而鼻尖,见于那尔迈视察“北方民族”的调色板上;第三,另一个北方民族,头短,鼻短而直,几个世纪之后的孟菲斯时代的雕像中有一些高官和廷臣的雕像,这些雕像便是这些北方民族的很好标本;这个种族在外貌上是地中海种族或欧洲种族。因此,王朝埃及的人口包括非洲人、闪族人和地中海人。[89]

图12 北方埃及人调色板[90](卢浮宫)

图13 南方埃及人(希拉康[91]坡里斯象牙上的形象)

语言学给出了相似的答案。我们研究了语言的象征——图画文字之后,根本没有发现任何亚洲因素;形成文字表音符或表声符的动物和植物以及物体都是尼罗河特有的。但从语法的角度看,埃及语言确实是各种混合元素的综合体。埃及语与闪族语言的相似之处值得注意——人称代词、动词的变化体系、阳性词以t和ut(复数)结尾,双数词以i结尾,辅音在形成二字母或三字母的词根中占优势。另外,马克森·罗克蒙德和雷尼西[92]发现,埃及语中的很多元素是从伯伯尔或尼格罗方言借用而来的。因此,埃及语包含一些非洲元素、南非洲元素和闪族语元素。

因此,暂时有一个问题:埃及的王朝种族尽管具有非洲因素,但仍是地中海种族;它包含闪族因素,但不是亚洲的殖民王朝。在尼罗河河谷的关键时期,各种种族已经融合起来;有一个民族从这种融合中出现,这个民族与各种种族的故乡同种同质,曾受宗教的规范,因环境的关系,生活勤奋而且井然有序;这个民族因强迫性的利害一致而不得不创造一种道德和一种共同的善恶观念,脱离了野蛮状态,并富于信仰。我们在这个民族中看到了人类智慧,就我们现有的知识而言,这种人类智慧第一次出现在我们世界的一隅,给四周黑暗的区域带来了文明的曙光。

【注释】

[1]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,pp.35ff.

[2]Boule,L’Anthr.,XIII(1902),p.109;Schweinfurth,Zeitsch.,f.Ethnog.,XXXIX(1907),p.889,XLIV,p.627.

[3]Blenchenhorn,“Geschichte des Nil-Stroms”(in Zeitshr.d.Gesell.f.Erdkunde,1902).

[4]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.36.

[5]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.73.

[6]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,pp.71,88.

[7]Schweinfurth,quoted by Bleuekenhorn,Zeitschr.d.Gesell.f.Erdkunde,1902,p.761.

[8]James H.Breasted,The Origins of Civilization(reprinted from the Scientific Monthly,Nov.,1919),

p.307.

[9]J.de Morgan,Recherches sur les origins de l’Egypte,Paris,1896—1897,2vols.;参见Alexandre Moret,

Rois et Dieux d’Egypte,3rd ed.,Paris,1922,I’Egypte avant les pyramides.

[10]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.100.

[11]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,pp.88,92.

[12]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.106.

[13]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,Part II,chap.II.

[14]Alexandre Moret,Au temps des Pharaons,3rd ed.,Paris,1922,p.121;Alexandre Moret,Mystères ègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.144.

[15]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,Fig.47.

[16]J.G.Frazer,Lectures on the Early History of the Kingship,p.107.

[17]A.Moret,C.R.Acad.des inscrips.(1916),p.378.

[18]Pyramid of Pepi II,1230,ed.,Sethe,p.1041.

[19]参见Davy,La Foi juree,Paris,1922,pp.57—73。

[20]参见J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.126。

[21]James H.Breasted,The Origins of Civilization(reprinted from the Scientific Monthly),p.428.

[22]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,pp.150—154.

[23]A.Moret,The Nile and Egyptian Civilization.

[24]Eduard Meyer,Chronologieegyptienne(French translation by A.Moret),Paris,1912,1 vol.(Annales du Musee Guimet,Bibliothêque d’etudes,vol.xxiv,fasc.2).

[25]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.100,仍相信比较长的年代记。

[26]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.163.

[27]V.Loret in Revueegyptologique,Paris,vol.X(1902);参见Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.154.

[28]J.Capart,Les Debuts de l’art en Egypte,vol.I.

[29]J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.181.

[30]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.14.

[31]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.176.

[32]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.56.

[33]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.176.

[34]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.177.

[35]V.Loret quoted in Revue critique,Paris,vol.X,pp.176f f.

[36]Pyramid of Pepi I,i,684:“bitiu属于帕,即北方之国王居于布陀”。

[37]关于肖像与称号见J.de Morgan,Recherchessur les origins de l’Egypte,Paris,1896—1897,2vols.,chaps.i,ii。

[38]关于戴维对这些事实的解释,参见J.de Morgan,Recherches sur les origins de l’Egypte,Paris,1896—1897,2vols.,p.130;A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.107。

[39]G.Maspero,Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique,Paris,1895—1897,vol.I,chap.ii;Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.178、193.

[40]A.Moret and G.Davy,From Tribe to Empire:Social Organization among Primitives and in the Ancient East,pp.77ff.

[41]EduardMeyer,Histoiredel’antiquite(Frenchtranslationofthe3rdeditionbyA.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.197.

[42]参见Davy,LaFoi juree,Par is,1922,pp.6,80,andA.MoretandG.Davy,FromTr ibetoEmpi re: Social Organization among Primitives and in the Ancient East,p.107。

[43]Quibell,Hierakonpolis,Pl.XXVI,here Fig.5.

[44]Quibell,Hierakonpolis,Pl.XXIX,here Figs.6—7.

[45]J.de Morgan,Recherches sur les origins de l’Egypte,Paris,1896—1897,2vols.

[46]Quibell,Hierakonpolis,Pls.XLI—XLII.

[47]AlexandreMoret,Mystèresègyptiens,3rded.,Paris,1922,p.160.

[48]参见Davy,La Foi juree,Paris,1922,pp.5—6,p.99。

[49]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,165f.

[50]法老意思是“大房子”,与“Subline porte”一语相似。

[51]Davy,La Foi juree,Paris,1922,chap.VI.

[52]L’Etat actuel du problème totemique(1921),pp.194f f.

[53]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.219.

[54]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,pp.199—219;参见Davy,La Foi juree,Paris,1922,p.9.

[55]H.Shaefer,Ein Bruchstück altaegyptischer Annalen.

[56]Herodotus,ii,99;iii,91.

[57]Alexandre Moret,Du caractère religieux de la royautepharaonique,Paris,1903,Chap.III.

[58]Hierakonpolis,Pl.XXXVII.

[59]Sethe,Urkunden,iv,pp.19—20.

[60]Alexandre Moret,Du caractère religieux de la royautepharaonique,Paris,1903,Chap.iii.

[61]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.181.

[62]Pyramids,ed.Sethe,p.507.

[63]Gardiner,Admonitions of an Egyptian Sage,p.55.

[64]Stele of Kuban,I,17;vide infra,p.333,note 1.

[65]Stele of Silsilis,I,17;vide infra,p.333,note 1.

[66]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,Pl.V;参见图5。

[67]Herodotus,II,p.99.

[68]Eduard Meyer,Histoire de l’antiquite(French translation of the 3rd edition by A.Moret,vol.ii),Paris,1913,p.244.

[69]Alexandre Moret,Du caractère religieux de la royautepharaonique,Paris,1903,chap.iv;Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,34f.

[70]Alexandre Moret,Du caractère religieux de la royautepharaonique,Paris,1903,p.231 and chaps.iv and v;Davy,pp.105f f.above.

[71]Diodorus,i,p.70.

[72]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.176f.

[73]De Iside et Osiride,p.73.

[74]Ammianus Marcellinus,XXXVIII.

[75]Gen.xli;Exod.x,27.

[76]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.182f.

[77]The Golden Bough,The Magic Art,p.9.

[78]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.184f.

[79]Diodorus,III,6;Strabo,XVIII,2,3.

[80]Alexandre Moret,Mystèresègyptiens,3rd ed.,Paris,1922,p.185.

[81]ResearchesinSinaiandMeaplis,III.

[82]Sethe,Urkunden,I,p.48.

[83]Hierakonpoles,pl.XXVI,B.

[84]J.deMorgan,PrehistoricMan,London,1924,pp.88、101、102、114.

[85]Langdon,The Journal of Egyptian Archeology,London,vol.vii(1921).

[86]参见Alexandre Moret,Au temps des Pharaons,3rd ed.,Paris,1922,138f中对这篇论文的概述。

[87]H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,p.94.

[88]J.de Morgan,Recherchessur les origins de l’Egypte,Paris,1896—1897,2vols.,pp.200、229;参见p.209,f.infra。

[89]Elliott-Smith,The Ancient Egyptians.参见H.R.Hall,The Ancient History of the Near East,London,1913,pp.85—97中所做的精彩概述。

[90]参见J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.43。

[91]参见J.de Morgan,Prehistoric Man,London,1924,p.43。

[92]参见Ad.Erman,Aegyptische Grammatik(2nd ed.),pp.1—4。