胡明哲,女,1953年1月生。北京人。曾就读于首都师范大学美术系,中央美术学院画系研究生硕士。作品曾分获北京美展一等奖、第六届全国美展优秀奖、大陆水墨画新人展佳作奖、中国工笔画学会大展三等奖、参加日本东京银座中央美术馆中国当代画家六人展、中国美术馆中华女画家邀请展、中央电视台中国著名女画家展。1993年至1994年在日本悌画廊、永井画廊、石画廊举办个人画展。出版有与丁一林合作著作《当代素描教程》。部分作品为中国美术馆、中央美术学院陈列馆和外国友人收藏。现为中国美术家协会会员、中央美术学院副教授、日本东京艺术大学加山又造画室客员研究员。

1998年岩彩作品《绿叶》参加中国美术馆中国工笔画学会第四届大展,获金奖;

1997年岩彩作品《绿叶》参加第一届全国中国画大展,获中国画艺术委员会大奖;

1997年作品《绿叶》参加中国美术馆第一届全国中国画大展,获中国画艺术委员会大奖;

1991年作品《金玛瑙》参加中国历史博物馆中国工笔画学会第二届大展获铜奖;

1989年作品《高原的门》参加由台湾、香港、大陆联办在中国美术馆展出的“首届大陆水墨画新人展”,获佳作奖;

1984年作品《秋》参加中国美术馆举办的第六届全国美展,并获优秀奖;作品《孕》参加北京市美术作品展,获一等奖;

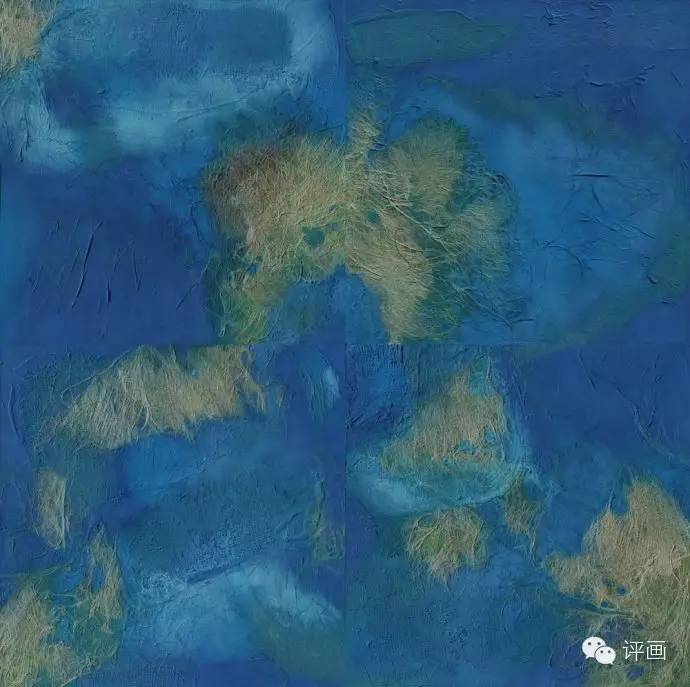

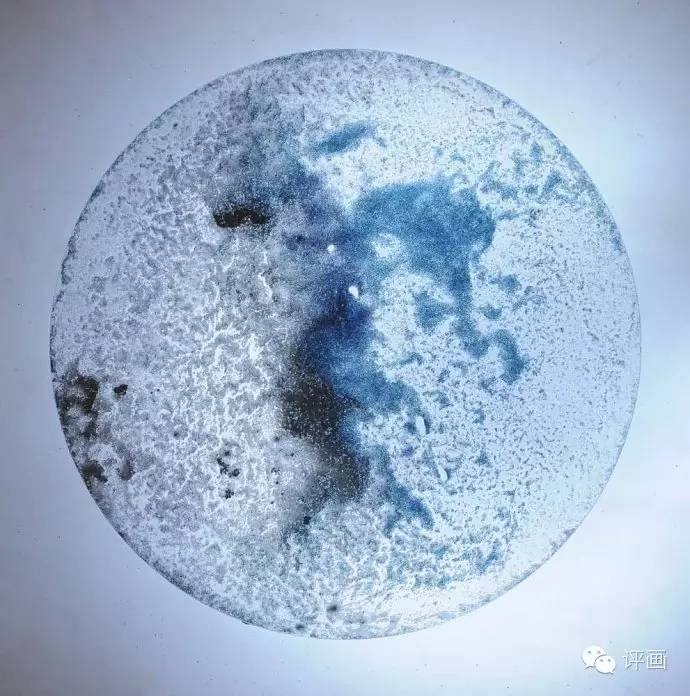

《微尘》胡明哲作品展

一沙一世界 胡明哲纪录片

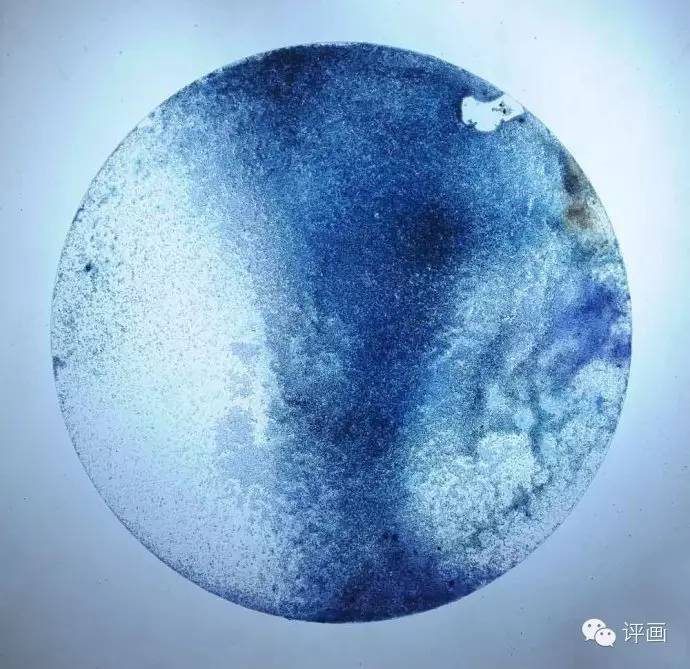

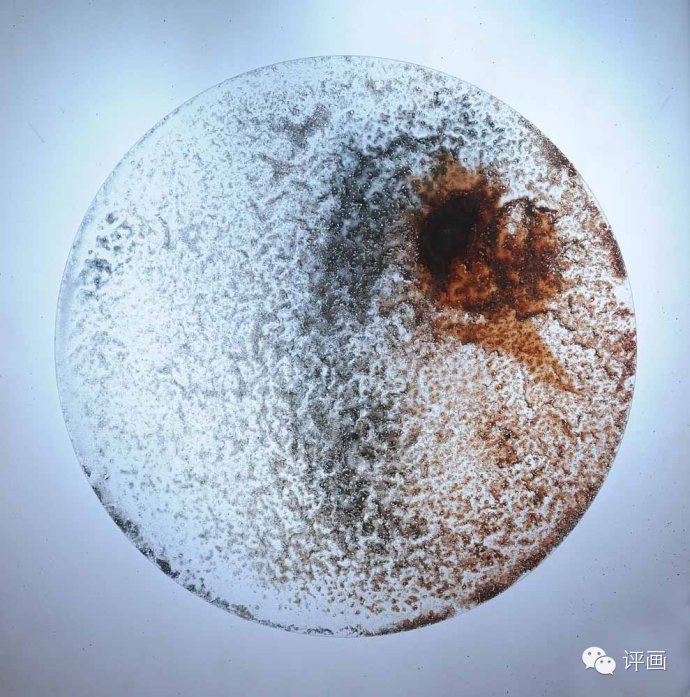

2012年12月26日,我有幸拜访了胡明哲老师的工作室。工作室处于闹市之外,在水库和果园近旁,安静而整洁。走进工作室的第一眼,看到的是依在墙边较为熟悉的“面孔”——岩彩作品《空》系列之一。但再一看又觉得很是不熟悉了,岩彩画的质感与色彩是印刷图片完全无法比拟的。在工作室地面上摆放的一定是岩彩的质感和色彩源泉了;一箱箱刚从云南和福建采集回来的砂岩与红土。再转眼看去,墙柜上的一格格,展柜里的一盘盘,盛放着各式各样形态和颜色的岩石、矿土的标本,整个房间就像是一个小型的地质资料博物馆。一眼望过去,各种岩石摆放整齐,色彩斑斓,像是精致的佳肴,引人入胜。标本后面的墙上,陈列着这些“美食”的由来——田野考察的图片。相比我们在房间中观看这些大自然的奇妙的颜色,胡老师和她的研究生们一年之中跨越广西,云南,福建三省,在在茫茫的大自然中找寻岩石的色彩,一定是非常艰辛的,考察照片便可见一斑。

胡明哲老师看着这些岩彩却十分的开心,似乎每一块石头都有说不完的故事。照片中的学生们在彩色大山里和神秘溶洞中也都兴高采烈的。十几年来,胡老师一直坚持岩彩画创作,运用天然的材质创作作品,向我们讲述着关于城市环境以及人类与自然的故事。

在如今环保成为特大课题的年代,或许,我们还仅仅停留在抱怨和无知……。然而,在胡明哲老师的工作室,我看了到作为画家们,跟随着岩彩这个物质媒介,找到了重返自然、净化心灵的途径。

2012-12-29 作者·罗亚坤

人生最美好的感觉是初恋。那是一种身不由己的动情和发自内心的愉悦。或许,我也是这样爱上绘画的。

童年的审美境遇贫乏而单调。尽管曾就读于一所十分出色的北京市实验学校,课程安排在当时是全国最新颖最特殊的。至今仍清晰地记得在深宅大院的老式校舍里几位心爱的老师的模样,记得与汉语拼音一起学会的好看的俄文字母、好听的俄语歌曲,却始终回忆不出曾上过什么有意思的美术课。倒是家中仅有的十几本画集曾深深地吸引过我。那时,家里有一只高高大大的黑色书柜,里面的许多书其实根本读不懂,然而每次打开它的大门,像面对无穷宝藏般的兴奋。尤其是蜷缩在它脚下,静静地翻阅一本本画集更是一种享受。只要翻到自己喜爱的那一页就会不由自主地定住,再也翻不过去了。列维坦忧郁的湖水云层、伦勃朗半明半暗的神秘光线、列宾惊恐至极的伊凡雷帝、罗赛蒂冥想着的白衣姑娘都深深地打动了我的心。每逢周末,家中便有一角支起画架,散乱地摆开许多画,弥漫地飘起松节油的气味。酷爱绘画的父亲就会变得煞有介事、情绪激昂,而我也不得不悄悄走开远远观望。望见那块布上渐渐地现出些斑斓,望见他忽而得意洋洋,忽而又痛苦沮丧。绘画对我充满着神秘感。像所有的孩子一样自己也常常糊涂乱抹,但只是觉得好玩,从未认真学过。少年以后,这种自娱的兴趣转变为临摹的热情。读过一本喜欢的书,一定把其中的插图临下来。这种消磨闲暇的方式一直伴随我成长,从童话故事临到《静静的顿河》、《安娜•卡列妮娜》、《牛虻》、《保尔•柯察金》……直到后来离开北京。少年不更事,最喜欢做的莫过于不着边际的幻想,捧着一本书,画着一张画似乎最能得到满足。没有比任由笔下的线条渐渐地引出心中美妙遐想的时刻更令人愉快了。很奇怪,曾经有过无数远大的人生理想,却从未立志做画家。

永远难忘初中一年级的夏季,一场突如其来的暴风骤雨摧毁了我的全部人生理想,只留下愚昧与迷茫。革命大潮中,一首“白羊肚手巾红腰带,蓝天卷着白云彩”的浪漫诗歌,竟让我与同班三个女孩向往革命圣地延安,瞒着父母注销了北京市户籍,登上西行的列车。火车翻山越岭越走越远,膨胀的心也缩得越来越紧。越过冰冻的宽阔的黄河,看到一望无际的皑皑荒原,心中只剩下“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的凄凉与悲壮。漫长的春种秋收,艰辛的磨面担水……在没有电灯、没有钟表、没有大牲灵的小山村里。亘古不变的苍凉的高原,无声无息的野花,贫穷朴实的农民无言地诉说着生活的真正含义。

一年以后,我被委以村民办教师重任。

时隔25年, 我特意重回了自己曾经生活过的地方。 走进当年被称为“学校”的那两孔破窑洞,心中一阵昏暗,可是那时,这里却寄托了全村知识青年的青春热情。男同学修理桌椅门窗,制作体育用品,女同学为山里娃娃理发、洗脸、剪指甲。终于,沟沟洼洼大大小小的孩子都规矩地坐在课桌后,终于,自己被那标准的普通话的朗朗书声淹没……心中是多么快乐,多么满足。失落的心又萌发出新的理想:“我也要上学,上大学!”后来曾碰到几位来体验知青生活的西安画家,他们把我按到板凳上整整画了半天。这是我有生以来第一次看到素描写生。这一天对我意义重大,从那以后,我常常拿出他们留给我的纪念肖像认真地看,望着那些深深浅浅的线条,想起许多往事。“如果能到美术学院的画室里正规学习,该是多么幸福啊!”站在小村口,面对绵延不断的大山我常常这样的走神。在当时这宛如一个离奇的梦,而我梦得痴情而坚定。1972年初春,陕北高原终于迎来了大学恢复教育的招生团,在首都师范大学美术系的老师面前,我怀着极其忐忑不安的心情,凭着自己多年临摹的“功夫”,学着西安画家的模样,把眼前的人像费力地“临摹”下来,终于被录取了。我感谢着命运的恩赐和父老乡亲的推荐,像一个真正的农家女儿一样,挥泪告别终日簇拥着我的陕北娃娃,作为“工农兵学员”回到陌生的北京,迈进向往已久的大学校门,那一年我刚刚十九岁。让心灵穿越界限如鱼得水似的欢畅,如饥似渴般的贪婪。每一堂课、每一本书、每一张画,于我都像闪烁着耀眼的光芒,蕴涵着无穷的诱惑。一头扎了进去,学习、学习,再学习,努力、努力,再努力,从未再抬头。不知不觉中,竟已人至中年!

不知是否由于命运的周折及现实的教育,当爱好成为专业、书归正传后,绘画给我的感觉也完全变了,似乎有了别样的含义。一种献身于神圣事业的使命感与责任心始终占据着我的全部心灵,绘画变得深奥、博大,令人崇敬。自知才疏学浅须全力躬行,应该做的事很多……随着能力越来越强,视野越来越宽,学问越做越深,艺术上也似乎趋于成熟。然而,却再也未曾有过童年作画时那么深、那么美的感觉。

欧洲考察时,令我不能忘怀的不仅是博物馆里那些著名的绘画,还有那些专注地、沉默地与画面对视的欣赏者的眼睛,那些似乎沉浸在另外一个世界里、忘记一切的少女、老者,男人、女人的眼睛。一个小时、两个小时,远道而来,一动不动……他们在看什么?难道全是画家?难道都在关注色彩构图研究造型?突然间,忆起了久违了的童年,自己也曾有过这种凝视,这种不能自拔的感动。

或许这许多年在绘画中历尽沧桑已经麻木,或许为层出不穷的理论说教、技法形式、画种名称、画材使用困扰得备感厌倦,或许太认真、太执著那份使命感与责任心,使心灵负荷沉重得近乎窒息,已入不惑之年的我常常大惑,因为心中总出现一个问题:“你为什么画画?”渴望着一种解脱,憧憬着轻松的生活,像花木兰卸下戎装;向往着随心所欲地作画,以无目的的纯情,像童年初遇绘画时那样。

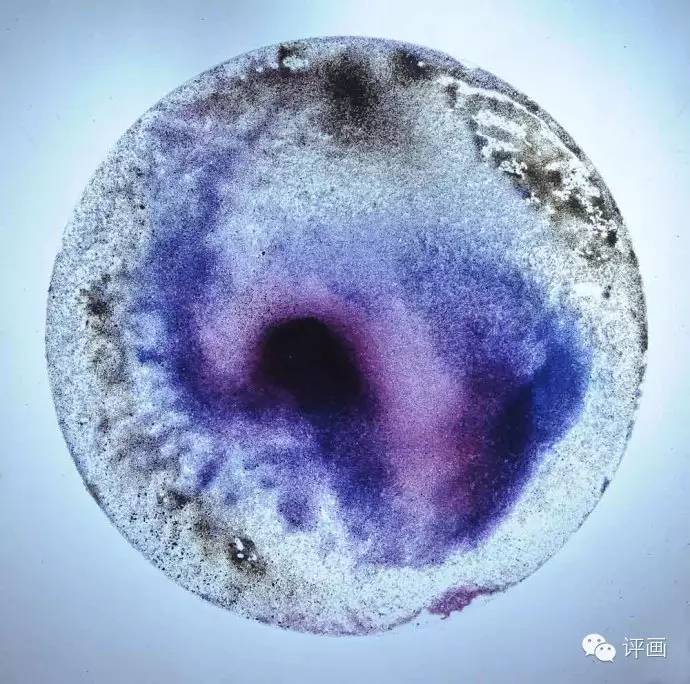

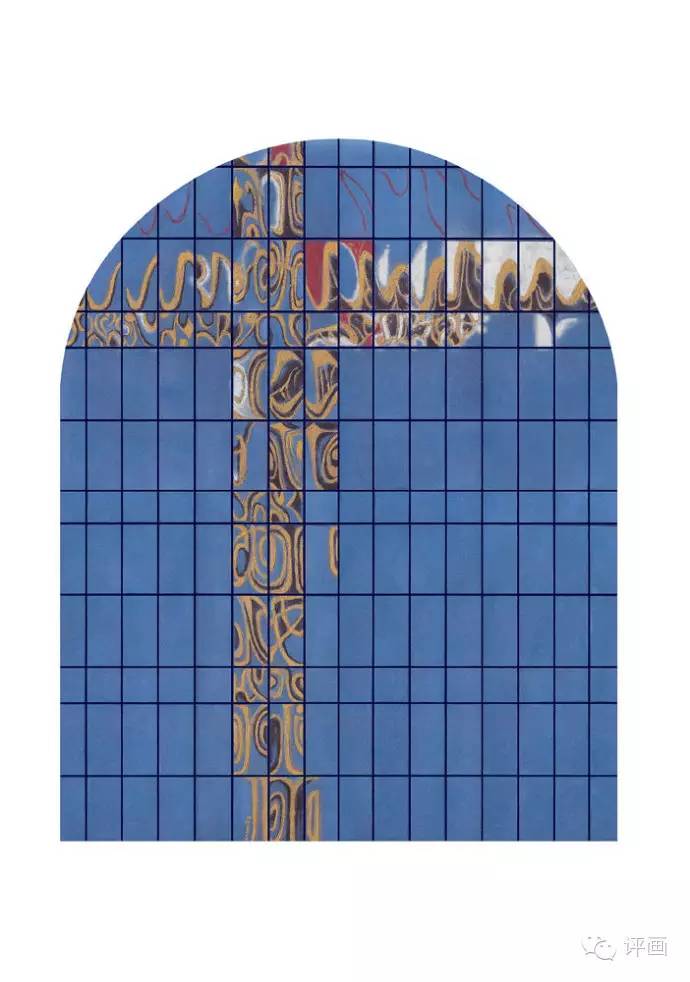

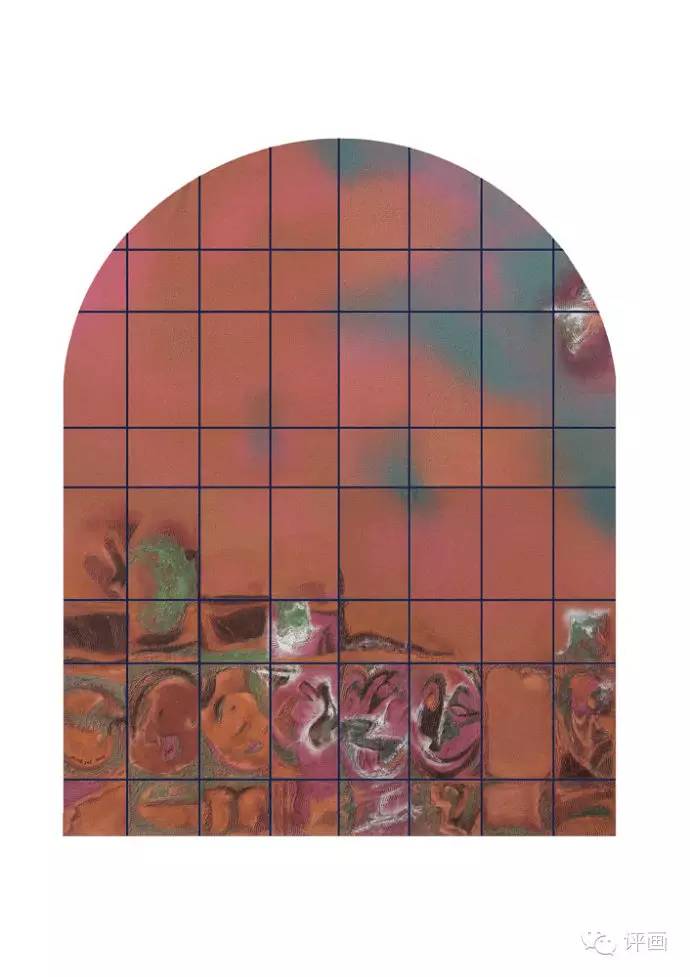

传统是个伟大的概念,含义深刻而宽泛。传统对于我就像是饭,不吃不行,吃过之后也就不再刻意去想它,相信它已经潜在地发挥着作用,创作时则希望按自己的意思做。这也像欣赏唐诗、宋词,非常喜欢它们的格调境界,然而如果写作,则选择白话文和自由诗,只为其无固定格式、随意、直接。绘画创作中,我也重视“直接”。所谓直接,是指作画过程中自我动作的心理感受,以及落实到画面上的视觉痕迹。我的情绪常常不稳定,有激昂有低落,感觉常常多变,忽而精致,忽而宽广。如果从头到尾都要屏住呼吸谨慎勾线,都要按程式规矩分染,即使再有功力也觉压抑。如果漫长的制作过程都是一种工具、一种材料、一种技法的简单重复而不能满足多样体验的欲望,尽管再有历史渊源也觉枯燥。如果以空灵和清淡画一百遍还不能表达心中的浓郁、粗犷与沉重,无论其有多深刻的美学价值也觉不过瘾。性格使我敬佩大写意的神采,那种无拘无束,那种将错就错,那种淋漓的发泄,可又似乎不满足于笔墨的黑白韵味,更钟情于色彩。希望自己的画能画得像唐代壁画那样苍茫而厚重,像克孜尔、莫高窟的飞天那样潇洒而自由,像西藏宗教绘画那样浓郁而神秘。我喜欢“出发”的感觉,喜欢行进感和全新的体验,也喜欢摆弄些复杂因素,遭遇些磨难。似乎唯有如此才能激活自己的想象力、创造力,似乎每天筋疲力尽生命才有意义。因此我愿意劳作,愿意卖力气地搬动沉重的画板,愿意用大大的盘,调稠稠的色,画大大的画。愿意在浓滑的胶液里和坚实的平面上用手轻轻地长久地触摸着粗粗涩涩。

每当用排笔饱蘸带着自己体温的颜色,把它们交付给凹凸不平的画面时,倾听着沙沙的渗透声,等待着晶莹五彩的颗粒水落石出时,心中总泛起情感的波澜。这是制作中最企盼的时刻,以至于经常忽略前期的准备工作。搅拌粗细不同的颗粒,再用尖细的笔锋挑起,精细地编织,是又一种满足,愉快得如同编织真的毛线衣。想办法让粗粗细细的颗粒像砌墙一样坚固地交织,让流动的、闪光的、晶莹的材质都呈现其魅力……当敢于用滚筒、用刮刀、用破碎的纸与箔,用不透明的厚色恣意地横涂竖抹,破掉自己昔日的谨慎小心,破掉柔弱浅薄的秩序时,心中总有一种说不出的痛快。若无悬念无惊险便觉没意思,若无含辛茹苦无峰回路转便觉不尽兴。说是画给别人看,还不如说想考验自身的承受能力,是为自己的心理得到满足。即使常常词不达意,即使往往以无比美好的向往开始却以不过如此的失望而告终,也不能让我停止,反而更激起“再来一次”的冲动。因为令我留恋的似乎不是最终的结果,而是中途的过程。好似在山野里尽情奔跑呐喊不愿回家的孩子,终于感受到一种无所顾忌的欢乐,就像与画面对弈的心智较量的棋手,在主客观的碰撞中,体味着一种互动的交融,也如进入未知领域里时时惊心动魄的探险者,只为能看到从未领略过的景色。当努力地解开一道道难题后,当艰难困惑地拨开眼前的迷雾时,竟发现已立身于一个纯净、透彻、清新的新境界中,不期而至。这是自我超越时新生般的惊喜,犹如临峰远眺时春风拂面般惬意。创作使我确认着自己,感到生命的跃动与灵魂的慰藉。我珍视这些感觉重于一切。今日的我确实万分迷恋岩彩,就像过去曾动情地画过西藏高原,作品只不过是我生命体验的痕迹。或许不久的将来,心理感觉变了,又会去追求别的什么,谁知道呢!比起定性和定位,“临界感”与“未完成感”更让人动心与崇尚。因为只有在这种状态中才能感到思维激昂活跃,充满着蓬勃生机与无限希望。真诚地度过生命中的每一天,真诚对待自己的每一份感悟、每一张画面已经足够了。

有时常想今日的我与其说是在追求什么,不如说是在放任放纵自己,与其说是在前进,不如说是在回归更为确切。并且,也不认为会步入狭隘之中,因为发现越是放任回归,贴近真实的自我,反而更接近人类共同之人性,越是远离喧嚣、孤独宁静,越能触及精神世界的深层。像翻越山谷后疲倦的溪流终于汇入海的怀抱,感到未曾有过的安宁;像拨开水面的杂草浮萍终于潜入水底,得到沁入心扉的清凉;像一只孤独犹豫的小钟,柔弱的声音里突然融进洪亮的共鸣。

“西画”这个概念,随着欧洲艺术考察在我心中彻底解体了。因为真正来到西方才发现这个词只不过是中国人作为与中国绘画对立而存在的假想,是出于对西方艺术甚至世界艺术史只言片语的理解。半年之中,两次周游欧洲九国,尽量地拜访了导游书中找得到的博物馆、美术馆、画廊、艺术家故居、著名美术学院。走出特定的文化圈和思维模式,身临其境地一页页地认真游历了人类五六千年以来的文明史,仿佛重新诠释了人性与艺术的定义。面对着人类精神在历史长河中最最优秀的结晶,与原作进行直触心底的交流,得到无以名状的感动和深刻的灵魂洗涤。激情撞击着我的心,满得要溢出来,即使每日奋笔疾书,也止不住思如泉涌。确实不能用语言形容自己心里都发生了什么。

难忘枫丹白露的金色森林,米勒的寂静田野,格列科的古老的托雷多小城以及罗马、佛罗伦萨的壮丽的古迹,维也纳街头黑色马车敲击出的古典乐曲,泰晤士河畔悠扬动听的苏格兰风笛……处处赏心悦目。美的风光、美的建筑、美的雕塑、美的音乐、美的绘画、美的人性……世界竟这样多姿多彩,艺术竟这样浪漫而神圣!没想到美也能令人如此沉醉,就像从未喝过酒的人第一次品尝香醇,醉得一塌糊涂。而醒来的痛苦与尴尬也令我刻骨铭心。太久太久的封闭隔膜,太多太多的精神羁绊,使我们远离了世界,也远离了人类文明史上一些人所共知的事实。巴黎中世纪美术馆和意大利锡耶那城著名天主教堂中众多的与我国今日中国画白描教程及考试模式如出一辙的西洋线刻,德国慕尼黑美术馆里珍藏在大玻璃柜里的文物,盛着石青、石绿、朱砂小碗的中世纪画箱,西班牙泰隆艺术博物馆中那些以线造型矿物色填充的巨大的教堂壁画,以及全欧随处可见的金箔为底细线勾勒赭石色分染衣纹凹凸的平面装饰风格的圣像画,让我怎样的震惊!我们至今仍固执而小心守护着的自认为唯有中国才有的“民族样式”,竟然也是西方中世纪的流行程式。在十二三世纪以前,人类对于绘画的认识基本上同步,绘画的材料样式甚至也基本类同。而自己作为一个画家竟全然不知,甚至在超越这些所谓“民族样式”时,潜意识中曾有着怎样沉重的负罪感……真是感到一种莫大的荒诞!

所谓“西画”的色彩体系,正确地说是“绘画”的。印象派画家突破的是全人类的固有色认知概念,使全人类在一个早晨重新惊奇地睁开双眼,世界从此变得更美丽,绘画语言从此变得更丰富,中国画家为什么要人为地障目不见?绘画的形式无非是人的精神物化的产物,而为什么当我的内在精神、内在感觉与古人样式不符合时,不是毫不犹豫地突破它,而是再三再四地内省自己的精神感觉是否偏离“正确”轨道?尽管土生土长在中国大地上,却总是最担心自己的作品是否还“中国”?漫长的西方绘画史上,丰富多彩的风土人情,急速的风云变幻,明确而对立的个性观念,产生了数不清的风格样式,怎能只择某一过往产物就永久树以为敌,怎能以“西画”这个简陋的概念一言以蔽之?更令我深思的是最优美最吸引人的地方意大利威尼斯水城和盛产大师的神秘国度西班牙都是中西合璧的地方。优雅浓郁的东方情调令无数西方游客魂牵梦绕,他们说在这里欣赏到了东方。而我们东方人也同样为她倾倒,因为显而易见,这是“另一个西方”是“欧化的东方”。不知能否称之为非此非彼的“第三种美”,只感觉美得令人更加赞叹。毕加索、米罗、高迪在我们眼中绝对是西方的,而身处西方这个地域观察,用西方人的眼光看,他们却是东方的,具明显的东方情结。这似乎可以归结为他们出生在一个交融着双重文化的地方。

“不伦不类”、“非驴非马”、“不中不西”这些词曾令我十分惶惑,为自己总是莫名其妙陷入这种感觉而黯然忧伤。然而,西班牙明媚的阳光使我心情豁然开朗,轻松的海风永久地吹去了盘旋在我心头的阴影。身后哥伦布高高的铜像,在上下翻飞的洁白的海鸥群中,坚定地指向远方,它似乎对我说:“看,那里有新大陆。”精美绝伦的威尼斯城的倒影蜿蜒着梦幻般的身躯向我写到:“文化从来没有绝对纯粹的,不正因为此,世界才如此灿烂而辉煌?”

确实,只要能创造出激动人心的美,又何必分清东方与西方。

我研究日本画,就像当年凡•高、维亚尔等画家把日本样式直接搬上画面,莫奈把日本圆木桥直接架在自家池塘上一样坦然。 我相信一句老话“吃了牛肉不会变成牛”。

同时,越是研究日本美术史和日本画家,越是发现:历史似乎在惊人的重现。连我们今日争论的问题,思索的焦点与数十年前日本绘画界都如此相似。近代日本绘画从单一的、古典的农业文明中步入多元的、开放的、现代之美的道路,正是我们今日中国画界刚刚开始的。与中国文化有着血缘关系的日本画无疑给予我们诸多的启示。并不是主张亦步亦趋全盘日化,只是感到人类社会中文明的演进有着不可避免的共同规律,前车之鉴必有教益。至于民族间的感情与人类绘画史上绘画语言的演进、突破、贡献是完全不同的两码事。作为学者,在进行学术研究时,我心态纯粹尊重事实,作为画家我想心平气和地对待绘画语言及工具材料,去掉它们身上人为的光环以及种种非艺术因素,任由自己的心性自然地选择,自由地组合。就像按个人口味穿着打扮。因为一切都只是媒介,重要的是你想表达什么。我以为民族性是不会丢失的也用不着追求,因为无数事例说明它是一种遗传基因、一种生存背景,是流动在每个人血管里的血浆。就个人而言,值得忧虑的并不是会失去什么,而是真正彻底地放开之后,又究竟能走多远。

精神的无限性决定艺术的无限性。不同地区、不同时代、不同感悟力决定每个艺术家都是独一无二的,都在各自的原点向着共同的彼岸。真正的原创力量,真正的艺术价值,来自每个艺术家自己的心灵,激情使它穿越一切界限。尽管前面没有路,但是心灵指示的方向清晰而明朗;尽管带着一份深深的遗憾,一丝淡淡的忧伤,然而我不再彷徨。

1999年8月

发表于《胡明哲画集》1999年香港艺峰出版社