生于南京,长于北京。

中央美术学院教授,硕、博士生导师

中央美术学院造型艺术研究所副所长

中国美术家协会会员

中国油画学会理事

1988年 硕士研究生毕业于中央美术学院油画系留校任教。

1993年 俄罗斯艺术考察。

1994年 日本艺术考察。

1997年~1998年 法国、英国、德国、意大利等欧洲九国艺术考察。

2001年以来 多次赴欧洲艺术考察。

●参展:

1985年 中国美术馆•《全国青年美术展》

1987年 上海•《第一届中国油画展》

1988年 中国美术馆•《中国油画人体艺术大展》

1989年 中国美术馆•《中国油画年展》•获优秀奖

1992年 中国美术馆•《20世纪——中国美术作品展》

1993年 中国美术馆•《中国油画双年展》

俄罗斯、莫斯科、彼得堡•《中国油画艺术交流展》

1996年 中国美术馆•《首届中国油画学会展》

1998年 中国美术馆•《中国百年肖像画展》

2000年 中国美术馆•《20世纪中国油画展》

2000年 北京•国际艺苑美术馆《戴士和、丁一林、胡明哲联展》

2002年 北京、上海、广州•《中国油画学会小型油画巡回展》

2003年 中国美术馆•《第三届中国油画展》

2004年 上海•刘海粟美术馆 北京•中央美术学院美术馆

《白石油纪》油画邀请展

2005年 中国美术馆•《北京水彩邀请展》

2005年 中国美术馆•《全国著名企业家肖像画展》

2006年 中国美术馆•《大河上下》油画学会展

2007年 中国美术馆•《精神与品格》油画学会展

2008年 北京.特米斯艺术馆《戴士和、丁一林、李延州油画展》

2008年 中国美术馆•《中国油画写生作品汇展》

2009年 南京美术馆•《柬埔寨写生创作展》

2006~2009年 创作国家重大历史题材大型油画《科学的春天》

2009~2010年 创作大型油画《飘来的北京》《苍洲镇海吼》

2011年 中国美术馆•《记念辛亥革命100周年油画作品展》

●著作、画册:

《当代素描教程》(与胡明哲合著) 北京工艺美术出版社

《油画》高等艺术院校国家级重点教材 中国美术学院出版社

《丁一林画集》 广西美术出版社

《一幅画》 岭南美术出版社

《良师画室》——丁一林油画静物 人民美术出版社

《解构与重构》——绘画构图新概念(与马晓腾合著) 岭南美术出版社

《造形与形态》(与胡明哲合著) 河北美术出版社

《丁一林风景写生画集》 天津人民美术出版社

《中央美术学院第二工作室》丁一林主编 北京大学出版社

《学院语境----丁一林卷》 中国民族美术出版社

《中国当代名家精品----丁一林卷》 线装书局

作品曾多次参加国内外重要画展。代表作品:油画《少女肖像》、《持琴者》系列、《岁月》风景系列、《小骑手》、《牧羊女》、《画家广军肖像》、《梦》系列、《科学的春天》等。部分作品获奖并被中国美术馆、中央美术学院美术馆、北京国际艺苑美术馆、宁波美术馆以及国内外人士收藏。

这是谁的杰作?面对如此美妙的作品,我迷惑了,我分不清是在梦里,还是身处天堂。春的柔美,夏的奔放,秋的萧瑟,冬的静穆,怎会在此时融为一体?明明身在现实,可为何又仿佛置身于多个时空,我疑惑了。看那音乐。对,看音乐。那画面上的色彩正挽着音符在画布上舞动,在这色彩斑斓里放歌。这是音乐与色彩的协奏,是灵动的色彩弹奏出的优美旋律,是现实与梦境的调和。这高雅的视觉音律是如此的令人如痴如醉,这就是中国写意油画家丁一林先生独特的魅力之处。

时间:2011年4月7日

地点:丁一林办公室

受访者:丁一林

采访者:昌旭正

白玫瑰 43*38cm 布面油画 2002年·静物 60*45cm 布面油画 2002年

青苹果 60*50cm 布面油画 1999年·勿忘我 60*50cm 布面油画 1999年

昌旭正(以下简称昌):我见过您的很多作品,在众多作品中,我最喜欢《梦》系列作品,他以超越现实的写实手法表现非现实的梦境。我想问一下,您的《梦》系列作品是在什么状况下画的?

丁一林(以下简称丁):《梦》系列作品是在2000年时画的,总共五张,这组作品的出现是一个偶然机会的触发。当时王府井假日皇冠酒店的画廊打来电话,邀请我和戴士和,胡明哲一起做个展览,由此想到创作《梦》系列作品。在开展前的15天里,算计着时间,创作出了《梦》系列作品的前三张。

我想通过这三张作品做一个探索性试验:人的思维是不完全受客观世界控制的,我们的思维是可以自由驰骋的。当然,在梦里更是如此。梦是非逻辑的,呈现出人的潜意识里种种景象。在梦里,景象片段的转换很自然,不受客观的逻辑制约。我想尝试一下,将梦境特征转移到画面上。画这三张作品时几乎是三天一张,九天就画完了。从构思到构图,我给自己做了非常严密的计划,要求自己每天必须完成那些步骤。这个创作之所以完成得比较顺利和严谨,也多亏了之前的一些积累,《梦》系列作品的构思也是出于一个偶然。有一次坐地铁,看见对面坐着一个小女孩,头上扎着一个朝天小辫儿,非常天真、活泼,她对身边的事情特别好奇,让我朦胧中想起儿时的自己——对世界的惊奇与好奇。当时印象特别深刻,一举一动都印在脑海,至今清晰可见。回到家之后我按照对她的印象画了一张默写,我当时并不知道以后会画她,经过了那么多年,当我要创作《梦》系列作品的时候,脑中突然就蹦出那个画面,想到了她。

昌:艺术作品是画家内心世界的真实写照,是画家对现实生活的反映,通过这些作品您想要反映什么吗?是否有对现实生活、对人生、生命的某些理解和感受?

丁:我想借助这个小姑娘的形象来展开我对《梦》系列题材的创作。其实这个创作对我来说更多的是反映我自己的内心世界。在人的生活中也有很多苦涩的一面,有很多没办法抒发的东西。我想通过《梦》系列将内心的纯真与现实的残酷形成对比,来表达我潜意识里对梦想的憧憬和对现实的困惑。这几十年来,中国社会变化巨大,当然这种变化有好有坏。我想将这种内心的复杂感受表达出来,展开精神世界的探索。我画《梦》系列作品时就是基于这样一种想法。

梦是人人都有的,同时它又是不真实的,是一种非现实的意象语言;它是人在睡眠状态下,大脑潜意识里将一些不相干的事物联系在一起所形成的。但是“梦”对于我来说又是非常真实的。所谓真实,是因为我有过类似这样梦的体验:在我脑中综合了很多不同时空的东西,最终形成了一个奇特的世界,这个奇特的世界里有痛苦,也有欢乐,有美好,也有丑陋。这不就是现实生活的真实写照吗?《梦》系列作品就是表达了我的这种心情。

第一张,画面中女孩头向下从上面掉下来,这种下落感在生活中都可体验到。现实中,我有过理想,我想实现那个理想,但我却没有意识到:在当下的这片土地上,要实现这个理想多么难啊!有很多东西是我这辈子都做不到的。我画这张作品就是想要表达我的这种心情:我终于从天上掉到地上了,从一个理想主义者变成一个现实主义者。人在现实社会中经历了各种艰难困苦之后,突然发现当初的梦想是多么的幼稚和不切实际。人不能没有理想,如果没有理想就失去方向。但是人在有理想的同时,难能可贵的是懂得自己在现实生活中的存在价值。你得脚踏实地的来思考你的理想。把这两者结合起来,才能够向理想迈进,否则,那就是空想。人又不能活得太现实,那样会很累,应该有坚强的精神支撑——梦想,在更高的精神层面去领悟现实。扯远了,还是说说这幅画吧,女孩周边花团锦簇,象征着梦境的美妙,以此烘托主题。我不想把画画得太直接、一览无余,将惨烈的现实直接搬入画面或画得很丑恶。我认为一件艺术品,应该带给人美的精神享受,而不是让人厌恶的一堆垃圾。

第二张,我想将梦中片断表现在画面里。一个女孩(寓意现实中的我)在空间里漂浮,周边的鸟在吃力的翱翔,画面以灰色调来处理,右上半部分隐约可见一星球形象。这画寓意着一种心情,一种不安又心有不甘的心情。

第三张,画面中一个女孩梦游般走在一片沙漠里,沙漠里的枯树象征着生命的枯竭。实际上是想通过画面,寓意当时的一种社会现象:整个社会的氛围很紧张,大家一门心思的考虑赚钱,根本无暇顾及文化,人们的精神家园已经变成了一片沙漠,我们在迷失的世界里盲目游走。

这三张是我内在思想的一种表征,是我对现实生活感受的反映。

梦之一·飘 140*120cm 布面油画 2000年

梦之四·风 140*120cm 布面油画 2001年

昌:您的这三张作品也是您对绘画语言的探索实验吗?

丁:对,在这三张作品背后有我在绘画上的学术性探索,是之前积累的知识的探索、实验与研究。在画面表现上,运用了我在《静物》系列作品中所掌握的色彩纯度的技巧以及同类色对比的理论。我是一个比较理性的人,很想在创作中既要有思想的表达,又要有学术的探索,我想将方方面面的考虑都呈现在画面上,这是我个人的特点。我并不太在意这些作品是成功还是失败,我没有这种概念。作品是一个艺术家思维轨迹的记录,此时此刻我将自己在这段时间的潜在思想通过作品呈现出来。每一段时期的作品承载了我当时的思想,现在想再画出以前那样的作品就很难了,因为思想观念、生活环境已经改变了,但当时真是那样想的。《梦》系列作品的潜台词、思想都是我当时的内心世界与社会环境的反映。

昌:他就相当于一个日记式的记录,是对当时的心情,对时代的情绪和社会环境的反映与表达。

丁:你说的是日记式的记录,是希望将此时此刻的感受记录下来,典型的是戴士和老师。他画的很快,画完之后可能会用文字再加以记录,像写日记一样,是对精神世界的一种记录,他每画一张作品时都在记录他内心的感受,是一种高品味的艺术记录。在某些方面我跟他有所不同,我注重整体的现实生活对我的世界观、人生观的触动,这种触动会生成某种想法,我想用作品把这种想法记录下来,它不是临时性的、即兴的,它是我对整个时代在这一时期的一些看法,是整个社会的变化给我的深刻感受。我们这代人经历了中国社会一个翻天覆地的变化,我们的思维模式也在这几十年的社会变迁中发生改变,改变了对社会的看法。

昌:现实与梦想存在很大的差异,您是怎样理解现实与梦想的?

丁:现实生活中出现的事情永远在我们预料之外的,人的思想是不能把控的,人靠已有经验的推理可以大体地预见未来,但是未来在发展的过程中永远是生动的,它不受控于人的意志,就像以前我们在绘画理论中常说的“生活永远是创作之母”,这句话很准确,一直到现在也是这样的,生活永远是生动的,他永远走在我们前面,我们的思维受到生活中预料之外的生动事物的触动和刺激,使思想与现实发生碰撞并擦出火花。所以,对我们来说生活的每一天都是新鲜的,我们对新事件的出现理应怀有敬畏之心,有意思的是,尽管在我们的梦境里呈现出与生活不同的景致,我们的梦境里可以超时空,在潜意识里任意游荡,将人内心的感受释放出来。然而人的潜意识里种种片断的发展流变过程就像外界的自然发展一样,不能受控于意识,一旦恢复意识,梦境即消失。当然,我们说的人的生活理想与梦境又有不同,从小我们所拥有的梦想是很美好的,我应该怎样?成为怎样的人?……对于这些我们总是有各种美好的想法,但是成长中总会碰到种种坎坷与不尽如人意,这时就会很失落。可是这种失落不是生活的错误,而是我们思想的错误,我们把原本非常复杂的社会想得过于简单,把杂乱的外界看的过于单纯,好像所有事情都可以服务于自己,这种意识是完全错误的。所以说理想是美好的,但是如果不能与现实结合好,不能顺应现实社会的发展规律,那你就会永远活在纠结中,无法面对现实,无法面对真正的自己。得到了就真的那么好吗?我觉得还会出现很多问题,这就像是“乌托邦”。所以说,人应该很好的跟外界去融合,才有可能接近你的目标,再想想年轻时那些理想、梦想,纯粹是不切实际的空想。就是说真正产生错误的是我们的思想、意志,我们把生活想得太简单,太美好了。生活教育了我们,终于从梦想的天空落到踏实的地面。脚踏实地、一步一个脚印地往前走,这样才实在,心里才踏实,我思想的转变也经历过这些,大概从《梦》系列作品之后,开始深思、理解,清楚了我跟现实的关系。

“梦”与音乐

昌:您的作品中笔触的大小、长短与色块的冷暖、纯度、明度之间有种韵律感,一种音乐之美。当然,艺术都是相通的,我想您对音乐也比较有研究吧,您对这两者的关系是怎样理解的?

丁:其实您说的这点,在多年前我的老系主任闻立鹏先生就曾说过,他说:“你的画里有音乐”。我觉得其实绘画与音乐之间是相通的,音乐里有音符的长短,节奏的缓急,音调的高低、轻重,油画也是同样的,油画中有笔触的长短,色块的大小,色相、明度、纯度,他们之间其实是可以相互对应的,当我们将其一一对应,观众在观赏的时候也会产生与音乐相似的感受,绘画的音乐感就会呈现出来。我儿时就很喜欢音乐,那时爱好相当广泛,不仅喜欢画画,还喜欢音乐。但因为一次偶然的事件,导致我无法在音乐方面发展。记得那是文革初期的1966年,从外地串联来京的红卫兵住在我们学校,那天他们刚刚接受毛主席检阅回来,兴奋之余就在晚上开联欢会。我当时歌唱得很好,他们就推举让我唱歌,我那时也挺自豪,唱了一首又一首,唱累了就喝凉水,结果三天以后就说不出话来了,医生说声带撕裂。理疗、针灸了两月之后,可以说话了,但声音变得沙哑,无法再唱歌了。从此以后,我学音乐的念头就完全断了,一心向绘画发展。虽然我放弃了音乐,但音乐已融入我的每一个细胞,它已经变成一种爱好,一种本能,我只是在油画里将这种本能显现出来,用油画的艺术语言将其表达在我的画面上,虽然用音乐去抒发我情感、思想的可能性已经没有了,但它已经潜移默化的转移到视觉艺术中来,他们交织在一起,通过画笔在画布上呈现出音乐感。

花季 100*80cm 布面油画 1998年

阳光下的回族老人 110*100cm 布面油画 2011年

艺术教育

昌:您从05年开始主持中央美院油画系第二工作室工作,这5年多来,第二工作室在您的领导下发生了很大变化,您在这5年里对第二工作室主要进行了那些改进?

丁:这5年来,主要是将二工作室的课程工作进行梳理,使其更加系统、完整。比如课程方面的安排:基础训练有短期素描、长期素描、图形课(这是其他工作室绝无仅有的新开课程)等,油画训练有专题训练、综合训练等针对性的训练,创作里有构图课、毕业创作课等,用这几条线将教学系统贯穿起来,对学生进行系统性综合训练。这样做主要是将已有的行之有效的教学经验梳理成课程使今后的教学有一个依据,使二工作室的优秀教学传统得以继承。比如:二工作室一直强调的以色彩表现为主,特别是以条件色为基础的色彩训练,我们将组织画面色彩的教学实践融入课程,从而增强了学生组织、配置色彩的能力,使色彩课程更加完整。在基础训练的同时培养学生的主动创作能力,这种能力其实是绘画者所应该具备的,起码是大学毕业之后应当具备的。但是目前许多学生到毕业也仅仅会写生,会画些习作,不会组织画面,不具备将客观物象的观察转化为对画面表现的能力,这反映出我们院校教学工作是有失水准的。

昌:在这方面,学生的发展方向应该是什么样的呢?

丁:不能把油画画成照片,这也是当下油画的生存之道。我们身处图像泛滥的时代,高科技使不少人依赖图像、照片,致使一部分绘画成为图像、照片的附庸,这不是绘画的方向。不能向图片方面去贴近,而应该有绘画者的思考、感受在里面,这就需要绘画者在绘画方式上更主动一些,比如:在造型或色彩上应该根据感受去夸张取舍,使其生成一张与客观对象既有区别、又更加强烈的绘画作品。培养这种能力应该说是比较难的,需要时间的积累和绘画者的潜心研究以及院校的培养,可惜许多学生还没有接触到这个层面的时候,大学已经毕业了。所以,真正获得这种能力的学生并不多。

中国“现实”

昌:您怎么看待中国的写实绘画?

丁:在当下,中国具象写实绘画水平已经有了很大提高,就写实得基础能力而言也毫不逊色于西方,但是我们的积累毕竟太少了,我们只有一百年的历史,我们对油画的了解还不够深入,油画为何物,很多人还没搞明白,有些人用油画材料去表现,但根本就不是油画的感觉。油画不是简单的材料的应用,他包含了西方油画的一整套的体系,比如造型中的空间、体积、透视以及色彩、构图、用笔等很多方面,这个体系是他们在那一方土地上经过了深入的实验、探索,生成的一种属于他们的本土化的绘画语言体系,是他们对于绘画艺术的理解。他与中国传统绘画有很大的差别,是同一绘画范畴里的两种完全不同的绘画语言。学习油画如果不能将西方绘画的这套基本的理论体系掌握的话,他就不姓“油”。油画这种形式能够为中国人接受并喜爱,基于它表现现实的写实性语言。在此基础上,如果可以将我们民族传统艺术中的文化精髓与西方的写实技巧相融合,或可走出中国自己的油画艺术之路。

昌:我觉得您是一位“写意性”油画家,您能从个人角度谈一下,中国油画家所提出的中国油画的“写意”问题吗?

丁:提出油画的“写意”问题,我觉得,主要原因是中国画里写意的概念与西方的绘画在某些视觉方面有相似之处。比如:古典写实画家伦勃朗,他的作品笔触感较强,很畅快,将内心的情感在视觉上表现的淋漓尽致;印象派画家莫奈,以一种随心运笔的表现方式将其所要表达的内容都显现在画面上。强调笔触的表现力,是中西方艺术中都有的,尽管两者在观念上有所不同。我们可以将两者加以比较研究,吸收营养,创造出一条新路,我想,这就是为什么提出油画写意概念的原因吧。

另外,油画家在“写”的过程中又不能失去具象的形体、结构、空间、色彩,或者说画家在利用造型的空间、体积、透视、比例、动态以及色彩等各种因素为“写”创造条件。这个“写”里包含着画家的精神表现与激情,其审美含义重于塑造,因此,油画要“写”得好其难度可想而知。一幅好的“见笔”(将笔触保留在画面上,即为“见笔”)写意油画作品,是不能修改的,一笔下去要恰到好处,与形体若即若离,笔到、意到,它不可复制,是即兴“写”成的,是修养、情绪在那一刻集中爆发“写”就而成的,在油画画种里它有更高的要求。

昌:中国近百年以来,在艺术方面一直都处于向西方学习的状态中,当然,在学习的同时必然会面临一些挑战,您对此怎么看待?

丁:想要探讨这个问题就要追溯一下我们的油画历史。中国没有油画艺术的传统,油画艺术是我们从西方引进的,从开始到现在不过也就一百年的历史,尽管油画的材料已经传进来很早——大约在明清时代由西方传教士带进中国的——但真正开始让大家知道、认可,最多只有一百年的历史。但是在今天看来,油画已然成为我们中国艺术的一支主要的力量,甚至可以与中国传统绘画并驾,当然,中国传统水墨画有着深厚的文化底蕴与人文环境,这方面是得天独厚的,百年油画引进的历史是无法与之相比的,但油画在表现力方面也是国画所不能及的,甚至超越了中国画对于大众的影响,尤其是你们年轻这一代。

与西方油画家相比,中国油画家也有自己的有利条件:一,我们生存的社会环境、人文环境不同,我们生活在中国这片独特的土地上,我们的感受是这片土地所赋予的,我们虽然是用油画材料去表现,但是我们画出来的油画一定与西方不同。中国的画家会很自然地将中国的特色融入其中,不管是什么风格,写实或写意,具象或抽象,都无所谓。比如:王沂东的写实油画,一看就知道它是中国的油画,他有中国的人文特征、环境特征,只不过他所采用的是写实油画语言,这些是西方人所不可能表现出来的;二,我们有自己独特的书画传统,我们的书画传统里有优秀而渊博的文化底蕴,有独特的艺术见解,这些都会刺激、影响我们,激发我们的创作灵感,我们也会自然而然地从中国传统文化艺术中去学习,汲取营养,会将其融入在自己的油画作品中。从这个角度来说,中国油画家们正在探索着属于自己的油画路子。

回归写生

昌:您近期写生风景作品应该挺多的吧,为什么要选择风景题材呢?处于对自然的热爱,是心理情绪的宣泄,是对人生、生命、对美的解读,对艺术的执着追求,对浮躁社会的不满,对恬静淡泊的田园生活的向往、憧憬吗?

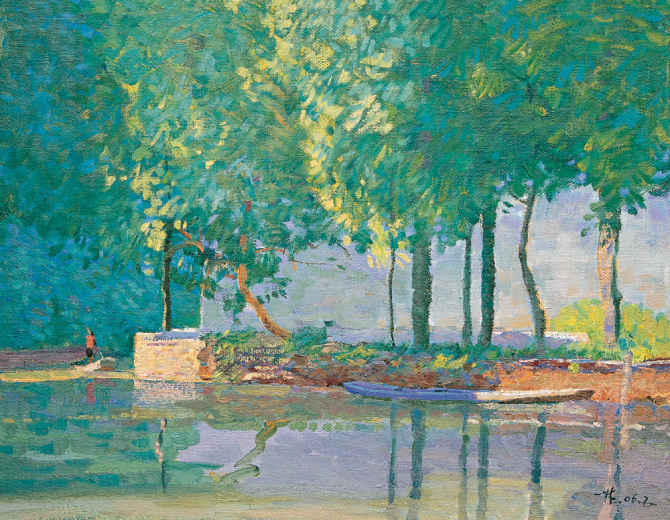

丁:擅长并酷爱写生的画家都会有这样的体验。自然色彩之美具有极其巨大的吸引力,打从我学习绘画专业开始写生就没断过,记得年轻时我们几个刚刚毕业的朋友就自发组织起来,利用早晨和傍晚不间断地写生练习色彩,那是一段令人难忘的日子。之后,写生也没间断过。近几年,外出写生的机会多起来,朋友们在写生活动中相识、相聚,甚是高兴。我曾在《漓江有感》一文中写过:“提箱作画,人生一大乐事。目睹奇山丽水,耳闻鸟啼蝉鸣。刷刷点点,色堆画布之上。少顷清爽之像便跃然纸上。倚窗细细品味,满怀充实。人生有画为伴,足矣。”这反映出我对待写生的心情和态度。

过去写生,习作为多,以解决形式问题为主,少有作品意识。近年来的写生活动促使我对后者考虑更多,自觉有所进步。对景写生其实是在对景创作,机缘让你与此景相遇,便触景生情,情之所至,便即兴涂抹,这写生过程也是一种心理体验的历程,颇具吸引力。至于作品如何解读则留给观众了。

丁一林先生以其独特的视觉语言阐释着对美、对心灵的解读,并在对美的解读中探索、成长;他以诗意性的画面彰显着低调的华丽,让观者感受着灵魂的升华。他对美的追求在继续,我们会更加关注,希望他将梦想进行到底……

———结语

2015-08-17 来源·艺术家

平时只要有空,总爱驾车出游,邀友写生。作为心灵之窗的眼睛,在大自然中尽情地饱览。“看”激发起我表现的欲望,“画”积蓄了我诸多的感受。

小村口粗糙而黝黑的柿子树,枝杈盘绕,形同垂暮的老人,但在宛如滴血的夕阳映衬下,却更加挺拔,以赤裸的身躯显露出一种书道的苍劲。我检起树下的红叶,凝视着它们最后的辉煌。

白色的山桃花刚才还把整座山梁点缀得雍容华贵,忽然间山风袭来,花瓣飘落,满树繁星悄然化作飞舞的雪。那情景让我如醉如痴,心中别有一番滋味。

踏进雪野,一片苍茫的白色。我漫步着欣赏着这份纯洁和宁静,感受着柔软和蓬松,在新鲜的积雪中,留下一行孤独的脚印……走过一片苇塘,一群黑黑的麻雀飞落在枯黄的芦苇上,池塘里倒映出它们的身影,银色的芦花振颤着,飘落着…… 从果园出来顺着田埂一路过去,不知不觉来到一片横七竖八散乱着秸秆的玉米地,在银装素裹之中,它们却凸显出别样的情态。有的成群相拥,有的垂头折腰,有的孤独无力,有的又似利剑穿空。我仿佛体悟到生存的艰辛和生命的执著……

我醉心以视觉“抚摸”形象的细节,那是一种享受;我惊叹自然造化的变幻莫测,它带给我无限遐思。“看”并不等于“看见”,“看见”也不等于有所感动,有所感动的“看见”就是精神和形式发生了碰撞,这种碰撞激起我表达的欲望。而绘画作为精神感悟的成果,将无形的思绪物化为形式。

今天,视觉艺术的领域在不断扩大,绘画似乎被挤到边缘的角落;然而,它却有着无比旺盛的生命力。因为,它带给人们的精神享受是其它形式的艺术所不能替代的。

2012-02-20 来源·艺术家 作者·丁一林

人说:“桂林山水甲天下”,那么兴坪的山水应是甲桂林了。八月,多雨季节,朋友相约赴兴坪写生。小镇临漓江而建,竹船相拥,推窗见山,令人心胸顿觉豁然。

烟雨漓江的佳境早有耳闻,然不得一见。今有幸巧遇,真是大开眼界。雾带缠山,雨滴碧水,翠竹环江,轻舟荡漾,犹入幻境一般。驾舟江上,左右绮丽景色目不暇接,心中暗叹:众曰风景如画,实画不如景也。

夜色如漆,点点灯火列于古街之上。朋友簇拥而往,找寻茶楼酒馆。小巷深处似有乐音袅袅,便循声觅去,见一别致茶楼,墙有粉画,桌有孤灯。大家击掌叫好,便呼茶唤酒,效东坡、渊明之乐。老板娘嘴巧,尤擅医学,鼓噪众人“发呆”。朋友中真有人痴迷,后便专到此地“发呆”。

提箱作画,人生一大乐事。目睹奇山丽水,耳闻鸟啼蝉鸣。刷刷点点,色堆画布之上。少顷清爽之像变跃然纸上。倚窗细细品味,满怀充实。人生有画为伴,足矣。

丁一林 京城追忆

2008.9.9

【观点】闲话“过瘾”

外面又下雪了,北方银装素裹的景象在南方大概是难得一见吧?就像我的画在南方很少露面一样。时光的飞速流逝,经历过的风风雨雨,多少会在作品中留下些印记。想着自己的作品若如这零星的雪花,飘向南方化为雨水,或许会沁润多年未见的朋友们的心田。

绘画的朋友之间多不论画。画是给人看的,不是用语言能表达清楚的。身为教授的我可以在课堂上振振有词,而一旦动笔在自己的画布上涂抹时,规矩、理论皆抛到脑后,曾经的设想也随着画布上流淌的颜色化为对下一笔形色的具体思考。画笔载着心在画布上时而驰骋、时而轻弹、时而薄涂、时而又厚厚一刮……一句话:过瘾!

“瘾”为嗜好与兴趣;“过”则是得到充分满足。作画有瘾是因为可以慰籍心灵,故曰:“心瘾”。在画布上涂抹有一种搏斗的感觉,成功的喜悦与失败的沮丧构成了一种刺激,让人欲罢不能而沉迷于其中,这种状态令人神往。也许是平时工作多的缘故,就特别向往独处作画的日子,所以这状态就像是借作画的瘾过心瘾呢。

“过瘾”也是因人而异。知识结构不同、个人感悟不同、审美品格不同,当然也会产生不同的结果。表面的笔痕画迹背后是深刻的文化背景和复杂的心理诉求,虽然都是用油彩,结果却是大相径庭。凡•高的炽热,郁特里罗的忧伤,柯罗的优雅,贝克曼的激愤,以至于我们每一个人的作画特征,都是出之于心绝不可复制。心境高远也好,心术不正也罢,都没法掩藏,一切心迹都显现在画面中,无须自我表白,而这也正是绘画的魅力所在。

作为画家,要能创作出让自己画过瘾也让欣赏者看过瘾的画儿并非上嘴唇碰下嘴唇那么容易,要用心积累,须一生专注。我作画,专寻那有难度的问题过瘾。专爱在具象与抽象之间、实在与空灵之间的这片天地里过瘾。正因为有难度才有刺激,过瘾之感觉也更为强烈。然而,这就需要更多的知识储备,掌控能力,艺术想象和艺术技巧。

“艺术的技巧是什么?就是将自己内心的感觉传达给别人的方法。”一位朋友这样说,可谓一语中第。人人都有内心感觉,难在如何将其传达给别人。

多年前,在兰州博物馆里见到一件文物,是座木制的独角兽。前冲的角、弓身直长的躯体以及上翘的尾巴,雄健、威猛、挺拔、刚阳。自此,这独角兽的影子总在我脑海中挥之不去。同样,在黄庭坚的书法中,黄宾虹的山水里,在巴塞罗那《中世纪美术馆》的壁画以及非洲的木雕上(所幸我把她买回挂在了家里,不时会瞟上几眼),都让我体味到“传达”的堂奥。当我沉浸在明清散文的妙语连珠,古典室内乐的优雅旋律中,我明白了“传达”的含义。因了它们的滋养才让我懂得怎样去“过瘾”。

大概,这就叫做“修炼”吧。和尚修行在旁人眼里是苦修,所以把他们叫做苦行僧。然而僧人们的感觉并非如此。当我徘徊于艺术圣殿之中或执笔于画架前,好像体会到他们清明智远、物我两忘的心境。

修炼,既包括学养也包括习画,如可染先生所言:废画三千。

俗话说:“练拳不练功,到头一场空”。尤如足球的临门一脚,再用嘴论说,球也是不会自己滚到球门里去的。好画之所以耐人寻味,涵义无穷,正是因为其背后有着太多外人看不见的东西。

离家不远的公路又在大修了。几年中这已是第三次。听常走此路的“的哥”说,这是由于没打地基的缘故,驴粪球表面光,中看不中用,压力一大必然垮掉。地基,正是这看不见的东西潜在支撑着表层的一切。若是只贪图少费力多回报,做表面文章,还有什么品质可言?艺术与修路同理。

扯了这一大堆闲话,仿佛是在理论。但面对画布,我又心驰神往了。有什么话过完瘾再说。

丁一林

2007年初春于北京

【观点】写生日记三则

1.老宅

南方,连绵的阴雨伴随着闷热,走出室外便是一身汗。但是心中却充满放飞的欢欣。背着久违的画箱沿着弯曲而泥泞的小路前行,一群画画的朋友摩肩接踵相聚相伴,那段日子叫人难忘。

老宅,百多年前的大户人家。高墙阔院,雕梁画柱,虽已破败却依然规矩严整。社会历史的变迁在这座老宅的墙壁上留下依稀的痕迹:大跃进、人民公社的口号、生产队的工分、毛主席语录、生产责任制图表……其上,才子佳人、花草虫鱼之类的古画却依然清晰可辨,俨然一部活生生的历史。“这老宅如善加保护真可作博物馆了”,朋友之中一片唏嘘之声。

当年这家的主人怎么也没想到,在这座墙垒周围现在已然为方盒子般的砖混小楼所包围。这老宅也是人去楼空,族人们早已相继搬出,一片破败的景象,只落得满园荒草伴着昔日辉煌。那天不知是什么日子,老宅的族人——妇儿老少,三三两两来到里面的祠堂祭祖。香烟缭绕使得整个院落亦虚亦实,亦真亦幻,不禁让人浮想联翩……

南方的老宅对于我这个地道的北方人来说印象尤其深刻,不仅在于其引人入胜的形象陌生感,细想下来似乎更在于其内在传达出来的某种特质又是我身在北方所熟悉、所经历、所感受过的。当我专注地描绘眼前的老宅时,似乎也在描绘着内心体验过的一个老朋友。它们的相貌虽然不同,可却有着同样的经历、同样的沧桑。

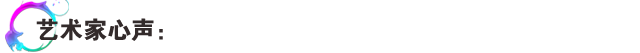

2.水乡

南方的水乡,过去只是在图片或影像中有所了解。这样近距离地感受、写生还是头一次。杏坛的8月,骄阳似火,朋友们忙着买草帽,用毛巾遮挡来自后背的灼热。大家沿着河道走街串巷感受着古老水乡的变迁。

河道时宽时窄曲折迂回,白墙绿树倒映在寂静的水中,偶尔,一农家水手驾小舟疾速驶过将水面划开来,那倒影便玉碎般地散落在波光涟漪的水面上。

榕树下一群孩子在水中嬉戏,见有生人便潜伏在水里举头张望,继而更加雀跃,仿佛争强好斗做给人看状。一时间水花四溅,附近的几条船上下荡漾,河道里瞬时间生动起来。

都说北京的胡同多,上海的里弄多。眼下这水乡不但水道多而且胡同也不少。房子挨着房子挤出中间狭长的过道,楼上的阳台几乎触到对面的窗户,有点像华山一线天。自行车骑过来行人要躲进路边门洞方能错过。身后由远及近的摩托车更让人吃惊,忙闪身贴在别家门上。只见一年轻媳妇身背幼童若无其事地驾车驶过这狭窄的胡同。大家一阵感叹,能够这样轻车熟路,因为这是她们生长的地方,它们的家。一方水土一方人啊!

杏坛的水乡人杰地灵,听说有几座自宋代以来搭建的石头拱桥颇为著名。村里的导游姑娘带领我们沿着石头铺成的小路依次寻觅,嘴里嘟囔着勉强能够听懂的普通话。这些拱桥对于见过故宫、颐和园里各种精美汉白玉石桥的我们来说实在不算什么,只是眼前这石桥的风化与桥上石板的磨痕告诉我们,它们历经数百年至今却依然如故地承载着过往的路人。周围的风景已今非昔比。村民生活好了,一排排水泥楼房遍布两岸,石板路铺上了柏油,显得单调而乏味,只有那几棵参天的榕树还伴随石桥左右。我支起了画架将这一刻记录了下来。

3.码头

连续几天早出晚归,有些累。但是一想到明天又去新地方,心里便有了许多憧憬。好奇是人的天性,但凡未见的景物总想谋面,谋面是写生的乐趣之一。谋面——即观看。观看对象之生动,才有写生的欲望。我向来崇敬那些不谋面而可以编造的画家们。它们可以“无中生有”,也可以“有中生无”。而我却做不到,没有视觉的感动就激发不出写生的欲望。

我以为:写生的要义便在于“寄情于景”,无情不行,无景也断不可以。若将眼前景物之生动性去除,纳入自家已有的框架,写生的乐趣也就全无。尊重自然而不屈就于自然,将自己的真性情纳入其中,使性情之真在常绿常新的自然里焕发新意,画中的魅力便会经久不衰。若无新意艺术又怎能生生不息?

清晨,天阴阴的。我们驱车前往B码头。路上经过A码头,旁边有一鱼市,大家便涌下车要目睹鱼市光景。鱼市紧靠码头,渔民们打下鱼就地销售。这鱼市很大,各家摊位都支把大伞,远处看去花花绿绿倒显得热闹。走近,一股咸咸的海腥味扑面而来,各种奇形怪状的鱼类摆满地摊。鲜鱼的银白色特“高级”!眼睛告诉我:哪天把这银白色搬到画布上一定会非常高雅。

来到B码头,天已近午。选定方位刚画几笔就下起雨来。只好搬到附近商店的屋檐下,少顷雨住又忙不迭搬出继续画。这样搬来搬去总算落定。阳光透过巨大的云幕漫射下来,我的心情也随之好转。一边看画的美媚好心地帮我撑起阳伞,小声地对旁人说,画画可真够辛苦的。我心中暗笑,殊不知我们却乐在其中呢。尽管回来后胳膊被晒得通红、脱皮,但心中却充满愉悦和满足。今天又画了张好画。

——2007年 丁一林