第五章 街头妓女与百货商店圣诞老人有何相似之处?

全面探讨身为女性而付出的各种代价。

男职员和女职员薪水差别如此之大的原因是什么?身体肥胖的女性和牙齿 长得难看的女性薪水就低!这是为什么呢?在高中积极参加体育锻炼的女生再进 入大学,毕业之后就能找到好工作?教师工作是女性最好的职业选择吗?导致大 多数男女薪水差异的主要原因在于:女性追求高薪的愿望不够强烈?

盛夏接近尾声的一天下午,凉风习习,天气格外宜人。芝加哥南区的迪尔伯恩住宅区外面,停放着一辆SUV,车身上坐着一个名叫拉什娜的女人,29岁。她的眼神告诉我,她久经风霜、疲惫不堪,但在其他方面却又充满活力。拉直的下垂头发中间,露出一张漂亮的脸蛋,身穿宽松的黑红相间的运动套装。她从小就穿运动服,那时,父母没钱,很少给她添置新衣裳,因此她就常穿表兄的旧衣服,穿运动套装的习惯也就延续至今了。

拉什娜向温卡什讲述了她的谋生手段,说主要有四种收入来源:“顺手牵羊”“望风”“理发”和“接客”。

她解释说,“顺手牵羊”就是在商店偷东西然后再卖出去。“望风”是指给在街头贩卖毒品的本地犯罪团伙把风。给一个小孩理发,挣8美元;给一个成年人理发,挣12美元。

“这四种工作中,哪种工作你最不愿做?”

“接客。”她毫不迟疑地说。

“为什么?”

“因为我不怎么喜欢男人,我打心底讨厌出卖肉体。”

“如果接客价格翻倍呢?”

“会要我再做一次吗?”她问道。

从中国的缠足习俗到美国的性服务市场

纵观历史,可以发现,做男人总比做女人轻松些。虽然这种说法过于笼统,而且例外情形也的确存在,然而不论以何种重要的标准来衡量,女性总比男性过得艰难。诚然,在过去,大多数的战争、捕猎活动及体力劳作,多是由男性参与并完成的,但女性的平均寿命还是比男性短。而与其他因素相比,导致女性死亡的某些原因更是愚蠢至极。13——19世纪,竟有多达100万的欧洲女性因被指控为“女巫”而被处死,其中大多数贫穷不堪,很多还是寡妇。那时天灾频发,庄稼颗粒无收,于是这些女性便成了对此负责的替罪羊。

女性的平均寿命最终成功赶超男性,主要得益于与分娩相关的医疗技术的进步。然而,在很多国家,即便在21世纪的今天,女性仍然在很多方面遭受歧视。在喀麦隆,年轻女性的乳房会被“熨平”——要么用木杵捶打,要么用滚热的椰壳碾成平胸——从而降低其激发性联想的诱惑力。在中国,女性缠足习俗(实行约1000年后)终于被废除了,然而,与男性相比,女婴遭到抛弃、女性文化程度低以及自杀的可能性仍要大得多。而印度农村妇女,我们已在前文提到过,仍然遭受各方面的歧视。

然而,在世界发达国家中,女性生活质量已大幅提升。21世纪的美国、英国或日本女孩,其生活前景如何?假如生活在一个世纪或两个世纪之前,其命运又会怎么样?这两者之间是没有可比性的。无论你从什么角度去比较,例如教育、法定权利及投票权、职业机遇等,今天的女性都比历史上任何时期的女性更幸福。1872年,是有据可查的最早时期,当时美国大学生中,女学生占21%。如今,这个比例已达58%,而且还在上升。这个比例之高、上升之快,令人难以置信。

不过,女性在经济收入方面仍然受到歧视。就25岁以上(包括25岁)、本科以上学历、全职工作的美国女性而言,其中值收入大约为47000美元。而处于同样年龄段、拥有类似背景的美国男性,其中值收入则超过66000美元,比女性高40%。即便是毕业于美国知名院校的女性,与其男性校友相比,收入差距仍与上述情形无异。经济学家克劳迪亚·戈尔丁(Claudia Glodin)和劳伦斯·卡兹(Lawrence Katz)发现:哈佛大学女性毕业生的收入,还不到其男性校友收入的一半。即使上述分析仅考量全职雇员,而且基于所学专业、所从事职业及其他因素做了一定调整,戈尔丁和卡兹还是得出了这样的结论:哈佛女性毕业生所挣收入,比其男性校友大约少了30%。

导致薪资差距如此之大的主要原因是什么呢?

其实,有许多原因。为了照顾家庭,女性更有可能放弃工作或减缓事业发展的步伐。即使从事高薪职业,例如医生和律师,女性也往往选择收入相对较少的专业领域(例如,做家庭医生或机构法律顾问)。即使如此,女性仍然在许多方面遭受歧视。比如,仅仅因为不是男性,其升迁机会便被公然剥夺。当然,还有比这更糟糕的情形。大量的研究已表明,肥胖女性比肥胖男性在工资方面遭受更严重的歧视。同样,牙齿长得难看的女性,其情形也大致类似。

此外,还有某些未知的生理因素在作祟。经济学家安德烈亚·英奇诺(Andrea Ichino)和恩里科·莫雷蒂(Enrico Moretti)对一家大型意大利银行的人事数据进行分析后发现,45岁以下的女雇员往往每隔28天就会请假。将这些没上班的天数放在雇员绩效评估背景下加以研究,这两位经济学家得出了这样的结论:这家银行中男女雇员薪酬差额的14%,是由于女性身体不适请假而造成的。

或者,来看看美国于1972年通过的被称为“第九条”[注释美国教育法案第九条]的法律。诚然,实施该修正案的宗旨大体上是在教育方面禁止性别歧视,不过“第九条”还要求提高高中和大专院校女学生的体育锻炼标准,达到男学生的同等水平。此后,数以百万计的女学生加入以前只有男同学参与的体育活动中来,而且,正如经济学家贝齐·史蒂芬森(Betsey Stevenson)所发现的那样,在高中积极参加体育运动的女生更有可能入读大学,进而获得体面工作,尤其是在那些一直由男性主导的高技能领域。以上是“第九条”给女性带来的好消息。

同样也有坏消息。该法案通过时,90%以上的大学女子运动队的主教练都是女性。“第九条”的实施激发了人们对此类工作的更大兴趣。想想看,薪水不断上涨,工作趣味十足,还能抛头露面。然而,就像农夫餐桌上的食物被烹调大师“发现”,突然走红后,旋即从路边的破屋入驻高档餐厅一样,上述工作很快就被男性抢占。如今,不到40%的大学女子运动队的教练职位由女性担任。在所有女性参加的体育运动中,最引人注目的执教岗位,当属WNBA(美国女子篮球联盟)——13年前效仿NBA成立——的篮球教练。截至本书写作之时,WNBA共有13支球队,其中仅有6支球队的教练是女性(比例再次低于50%)。事实上,这比WNBA 10周年赛季时的比例还高,因为当时,总共14名教练中,只有3名是女性。

没错,女性在21世纪的劳动力市场中的地位得到了显著提高,然而,如果其真能变身为男性,那么在劳动力市场会获得更大的优势。

然而,有那么一个市场却总是女性的天下——卖淫市场。

卖淫业务的开展有一个简单的前提:自远古以来,男人总是不满足于免费性爱,他们还要更多。因此,这就必然导致了女性性服务供应市场的形成,只要价格合适,她们就愿意满足男人的这种需求。

如今,卖淫活动在美国是违法的,虽然也存在例外情形以及执法程序上的诸多矛盾之处。在美国成立早期,卖淫活动是为社会所唾弃的,但并没有被视为非法活动。直到“进步时代”(大约从19世纪90年代至20世纪20年代),对待卖淫的这种慈悲宽大之情才告终结。此后,公众开始强烈要求根除这种“白奴制”(White Slavery)[注释“白奴制”用来指“性奴隶制”“卖淫的奴隶制”这种说法与受害者的肤色、种族、五官五官(并不是只有白种。是为了美国由来已久的黑人奴隶制加以区分],因为有数以千计的女性被卖淫组织监禁,被迫从事卖淫活动。

结果表明,“白奴制”问题被公众严重夸大,现实情形更让人震惊:女性并不是被迫卖淫,她们是自愿选择这个行当的。20世纪的头10年中,美国司法部曾在26个州的310个城市中展开人口调查,以确定美国妓女总数,“我们得出的保守估计是,从事卖淫的正规军大约为20万人”。

当时,在美国的总人口中,年龄在15——44岁的女性为2200万。如果我们相信美国司法部给出的数据,那么在这个年龄段的女性,每110人中就有1人是妓女。但是,大多数妓女,约占85%,其年龄都是20多岁。若以这个年龄段计算,那么每50个美国女性中,就有1人是妓女。

芝加哥卖淫市场尤其红火,有据可查的妓院就有1000多家。芝加哥市长精心组建了性堕落调查委员会,除了有来自民间、教育、法务及医院的成员外,还有宗教领袖。一旦实际开展工作,这些道德高尚的调查委员就意识到,他们遇到了一个甚至比性堕落问题更让人“堕落”的严重问题——经济学问题。

调查委员会称:“如果女性辛苦劳作,每周只能挣6美元,而此时她得知,市场上存在性服务的需求,男性愿意为此支付高价。在金钱的诱惑下,女性选择出卖肉体,每周挣25美元。这有什么值得大惊小怪的吗?”

如果折算为现今的货币,过去在车间工作每周挣6美元的女性,现在的年收入仅为6500美元;而过去从事卖淫工作每周挣25美元的女性,其年收入则有25000美元之多。此外,性堕落调查委员会证实,25美元的周薪是芝加哥从业妓女的最低收入水平。在“抽佣妓院”(有些老鸨收取的佣金可能较低——50美分,有些则高达5美元或10美元)工作的女性,平均到手的周薪为70美元,折算后,大约相当于现在76000美元的年收入。

在芝加哥南区里维居民区,妓院一个接一个,随处可见。有家名为埃弗雷俱乐部(Everleigh Club)的妓院,曾经就矗立在这个区域的中心,性堕落调查委员会曾将其描述为“美国最负盛名的高档妓院”。嫖客包括商业巨贾、政客、运动员、演艺明星,甚至还有一些发起反卖淫运动的领袖人物。埃弗雷俱乐部中被称为“蝴蝶女郎”的妓女,不仅光彩照人、身体健康、值得信赖,而且才艺双全,只要嫖客喜欢,能够随口吟诵古诗文。卡伦·阿博特(Karen Abbott)曾写过一本名为《罪恶之城芝加哥》(Sin in the Second City)的书,他在书中指出,埃弗雷俱乐部还为嫖客提供其他地方享受不到的上乘“性爱美食”,例如“法式性爱”,即今天所谓的“口交”。

在今天,我们花12美元就能吃上一顿“美食”。而在过去,如换算成现今货币,仅仅为了踏足埃弗雷俱乐部,嫖客就会心甘情愿地花250美元,然后付370美元买一瓶香槟。相对而言,性服务的收费则很低,大约1250美元。

经营这家妓院的两姐妹——埃达·埃弗雷(Ada Everleigh)和明娜·埃弗雷(Minna Everleigh)——谨慎地管理着她们的人力资产。她们给蝴蝶女郎提供健康的饮食、一流的医疗服务、全面的教育,以及当时最高的薪水——周薪高达400美元,换算成现今货币,每年大抵有43万美元的收入进账。

确定无疑的是,埃弗雷俱乐部蝴蝶女郎所挣的薪水,远高于当时的平均水平。100年前芝加哥的普通妓女,为什么能挣如此之多的钱呢?

答案在于,薪水的多寡在很大程度上是由供求法则决定的,而这个法则往往比立法机构所出台的法律更有效。

尤其在美国这样的国家,政治和经济之间很难协调一致。政治家可能出于各种原因通过名目繁多的法律法规,其初衷或许可赞可嘉,却没有考虑到现实世界人们的真实行为动因。

当美国宣布卖淫为非法活动要予以取缔时,大多数警署都将目标指向妓女,而不是嫖客。这种现象是十分常见的。与其他非法市场一样,想想毒品贩子或黑市枪支交易问题,大多数政府宁愿惩罚那些非法产品和服务的供应商,而放过其客户群体。

当你将供应商赶尽杀绝时,市场上相应产品和服务的供应就会严重不足,这就不可避免地推高了价格,而高价又会吸引更多供应商纷至沓来,进入这个市场。相对而言,美国政府开展的“反毒之战”收效甚微,这完全是美国集中力量打击毒品贩子而非吸毒者造成的。毫无疑问,吸毒者要比毒品贩子多得多,但是,因毒品犯罪而判决的所有刑期之中,毒品贩子的服刑期占了90%。

为什么公众不支持惩罚吸毒者呢?吸毒者往往是禁不住毒瘾的折磨而欲罢不能,因此对这些可怜的人进行惩罚似乎有失公平。相对而言,妖魔化毒品贩子则要容易得多。

如果一国政府的确希望对非法产品和服务重拳出击,那么非法产品和服务的消费群体就应成为该国政府的重点打击对象。举个例子,如果法律规定嫖娼者要被处以阉割的刑罚,那么嫖娼市场就会迅速萎缩。

在大约100年前的芝加哥,妓女几乎要承担因卖淫而被惩罚的全部风险。因为卖淫,妓女被社会唾弃,为世人所不容。或许,妓女所受到的最严厉的惩罚在于,做过妓女的人将永远无法找到如意郎君。综合考虑上述因素,你就可以看出,为了吸引足够多的女性加入这个行业,满足强劲的嫖娼需求,妓院一定得给妓女开出这么高的工资才行。

当然,赚得最多的女人则位于卖淫业的金字塔顶端。埃弗雷俱乐部被关闭之时(芝加哥性堕落调查委员会虽遭遇强大阻力,但最终如愿以偿),埃达和明娜所积累的财富,换算成现今货币,大约达2200万美元之巨。

为什么妓女的收入越来越少?

曾经的埃弗雷俱乐部,如今已荡然无存。整个里维街区也已成为历史,在20世纪60年代被夷为平地,取而代之的是高层住宅楼。

不过,在芝加哥城南的这个地区,仍不乏妓女——就像身着红黑相间的运动套装的拉什娜那样,当然,她们没有随口吟诵希腊诗歌的才华。

拉什娜是温卡什近期结识的一位街头妓女。温卡什是执教于哥伦比亚大学的一位社会学家,在芝加哥一所小学接受启蒙教育,现在仍然不时前往芝加哥从事研究活动。

初到芝加哥时,他还是一个小孩,天真无邪,热爱迷幻摇滚风格的感恩而死乐队(The Grateful Dead),后在加州轻松、温馨的氛围中长大,渴望切身感受种族歧视(尤其是黑人与白人的种族冲突)。温卡什既不是黑人,也不是白人(他在印度出生),这对他的工作来说极为有利。他利用自己的肤色,不加入学术界(白人一统天下)和芝加哥南区少数种族聚集区(绝大多数是黑人)任何一方的战斗编队,而是在两者之间游走。没过多久,他成功地深入到一个街头犯罪团伙内部。这个团伙实际上控制着那个街区,主要靠贩卖霹雳可卡因赚钱。(没错,《魔鬼经济学》中有关毒品贩子的故事,正是出自温卡什的研究。现在我们要回顾一下相关内容。)在研究这类问题的过程中,温卡什已经逐渐成长为一位研究该街区地下经济活动的权威专家,在对毒品贩子展开的研究告一段落后,他便接着继续研究妓女问题。

当然,与拉什娜这样的妓女仅面谈一两次能得到的信息终究是有限的。如若有人希望确切地了解卖淫市场,那么他就需要再积累一些一手资料。

说起来容易,做起来难。鉴于卖淫活动是非法的,所以常规的数据来源(例如人口普查记录或纳税登记表)就毫无用处了。即便是直接针对妓女展开的调查,也往往是由那些不一定能得出公正结论的机构(例如戒毒康复中心、教堂收容所)来主持的。

此外,早期的研究已表明,当调研内容涉及有伤风化的可耻行为时,受访者往往会视回答问题所承担的风险或调研者的身份,要么轻描淡写,要么夸大其词。

我们来看看墨西哥实施的福利补助计划。补助申请人申请福利补助时,需要逐一列出个人财产和家庭用品。一旦申请得到受理,相关工作人员会前往申请人的家中进行考察,进而确认补助申请人的陈述是否属实。

两位经济学家,塞萨尔·马蒂内利(César Martinelli)和苏珊·W·帕克(Susan W.Parker)曾对10万名福利补助享受人的资料做过分析,他们发现,福利补助申请人往往都会少报某些财产,包括汽车、卡车、摄像机、有线电视和洗衣机。大家对这种情形都不会感到奇怪,因为补助申请人具有这样的动机:让自己的境况看上去比实际情况更糟糕。然而,正如马蒂内利所发现的那样,补助申请人也会虚报资产,例如室内管道、自来水、燃气炉及水泥地板。补助申请人居然谎称拥有某些其实并不拥有的家庭必需品,这究竟是为什么呢?

马蒂内利和帕克认为,这是羞愧心在作祟。显而易见,即使一个人穷困潦倒,穷到需要申请福利补助的份儿上,他也不想向福利工作人员承认,他家的地板十分肮脏,或没有卫生间。

温卡什知道,对于涉及卖淫活动的这类调研课题而言,传统的调查手段不一定能得出可靠的结论,于是,他设法尝试其他方法:采集现场数据。他请人做追踪调研,让她们在街头游荡,或深入妓院跟妓女直接接触,观察卖淫交易的方方面面,等嫖客一走便立即向妓女询问更多隐私。

他雇的人大多做过妓女,这是一个重要标准,因为她们懂得如何跟妓女套近乎,如何获知实情。当然,温卡什也给接受调研的妓女付费。根据他的判断,如果这些妓女可为挣钱而心甘情愿地提供性服务,出卖肉体,那么可以肯定的一点是,如果有人出钱来听听她们提供有偿性服务的情况,她们是会奉陪到底的。事实的确如此,在为期近两年的追踪调研中,温卡什积累了在芝加哥南区三个不同街区从业的大约160个妓女的资料,记录在册的性交易超过2200次。

他的追踪调研表记录了大量各类数据,包括:

·具体性行为是什么及其持续时间

·性行为发生地点(车上、室内还是户外)

·以现金形式收取的费用

·以毒品形式收取的费用

·嫖客的种族

·嫖客的大致年龄

·嫖客的吸引力指数(10=性感,1=恶心)

·是否使用避孕套

·新嫖客还是回头客

·如果可能,确定嫖客是否已婚,是否为黑帮成员,是否来自本街区

·该妓女是否从嫖客钱包中偷钱

·嫖客是否给妓女制造麻烦(暴力或其他)

·性服务是收费的还是免费的

那么这些数据能告诉我们什么呢?

我们从收入情况开始。调研结果表明,芝加哥街头妓女一般每周工作13个小时,提供10次性服务,每小时所得收入大约为27美元。因此,每周到手的收入大约为350美元。调研结果还表明每个妓女平均从其嫖客钱包中偷走20美元,还证实了这样一个事实:有些妓女以毒品形式(通常是霹雳可卡因或海洛因)收取费用,往往还给予一定折扣。在温卡什调研的所有妓女中,吸毒者占83%。

与拉什娜一样,这些妓女中有很多人还从事其他非卖淫类工作,而这类工作也是温卡什追踪调研的内容之一。卖淫所得收入大概是其他非卖淫工作收入的4倍多。尽管卖淫可以拿到那么高的收入,然而,如果考虑一下这种工作的诸多劣势,那么这份收入实际上也并不怎么高。温卡什追踪调研的妓女,每年要遭遇不少于10次的暴力事件。在整个调研期间,接受调研的160个妓女中,至少有三人死于暴力。“嫖客殴打妓女,要么是当时其性欲没有得到完全满足,要么是不能正常勃起,”温卡什说,“嫖客羞愧难当,随后便会抛出这样的话,‘对你而言,我的欲望太强了’(你没能满足我的性欲)或‘你太难看了’(不能激起我的性欲,无法正常勃起)。”可以想见,嫖客会要求退钱,而妓女绝对不屑于与这样一个没有阳刚之气的男人理论。

进一步说,即便与100年前低档次的妓女的收入相比,如今高档次妓女所挣的较高收入也不值一提。与过去的那些妓女相比,如今诸如拉什娜这样的妓女所挣收入可谓九牛一毛。

那么,为什么妓女的收入越来越少呢?

因为供求关系发生了改变。不是性服务的需求下降,这种需求仍然十分强劲,问题是卖淫行业跟其他行业一样,受到市场竞争的影响。

谁对妓女构成最大的竞争威胁?很简单,愿意与男人免费发生性行为的女人。

最近几十年来,性道德观念已发生根本性的变化,这是人所共知的。一个世纪以前,“随意性行为”的说法根本就不存在(更不用说所谓的“互惠朋友”的措辞了)。与当今这个时代相比,过去进行婚外性行为的难度要大得多,而且会遭受极其严厉的惩罚。

想象一下这样的情形:一个年轻人,刚走出大学校门,还没准备过安稳的生活,但又想拥有规律的性生活。若在数十年前,那么他可能会选择嫖娼。嫖娼虽然非法,但卖淫场所随处可见,而且自己被抓的风险极小。从短期来看,嫖娼行为相对而言成本较高,但长期来看却也划算,因为不用承担女性意外怀孕的成本,也没有因承诺结婚而产生的成本。1933——1942年出生的所有美国男性中,有20%的男人都是与妓女发生他们人生中第一次性交行为的。

现在想象一下20年后年轻人的生活情形。性道德观念的转变对年轻人影响很大,对他而言,免费的性交行为供应量比以前要充足得多。他这一代人中,处男之身交付给妓女的男性,仅占这一代男性总数的5%。出现这种现象的原因并不在于他和他同时代的朋友想将“第一次”留待新婚之夜,而是在他们这一代人中,超过70%的男性存在婚前性行为。而此前一代人中,仅有33%的男性有过婚前性行为。

因此,婚前性行为已逐渐成为嫖娼的替代方案。随着付费性服务需求的下降,妓女的收入也随之下滑。

如果卖淫业属于普通行业,那么该行业或许也可以大张旗鼓地对婚前性行为蚕食其市场的现象发起攻击。他们或许能成功推动立法,视婚前性行为为非法,或至少对婚前性行为课以重税。当美国的钢铁和蔗糖生产商开始感到竞争日益白热化之时(来自墨西哥、中国或巴西的产品的价格更低),他们就会游说联邦政府对这些产品提高关税,进而达到保护国内产品的目的。

此类贸易保护主义的趋势绝不是新近才出现的。150多年前,法国经济学家弗雷德里克·巴斯夏(Frédéric Bastiat)曾写过一篇文章《蜡烛制造工匠的请愿书》(The Candlemakers’Petition),据说是代表蜡烛、灯芯、灯笼、烛台、街灯、蜡烛罩及烛火熄灭罩、动物油、树脂、酒精及其他与照明有关的任何产品的生产商的利益。

巴斯夏是这样提出控诉的,上述这些产业“正遭遇来自外来竞争对手的毁灭性打击,因为,很显然,在生产照明方面,外来竞争对手的制造条件比法国的生产条件要好得多,外来产品以低得让人难以置信的价格潮水般涌进国内市场”。

这个卑鄙的外来竞争对手是谁?

“不是其他什么人,而是太阳。”巴斯夏写道。他请求法国政府颁布一项法令,禁止法国公民允许太阳光照进房间。(是的,他的请愿书是一纸讽刺。在经济学界,它被视为讽刺作品。)

卖淫行业缺乏诸如巴斯夏这样的激情焕发的代表,没人站出来力挺这个行业,即使以戏谑的口吻来支持的也没有。而且,与制糖和钢铁产业不同的是,卖淫业在华盛顿的权力层面几乎没有发言权——尽管我们也应该提及这个事实:这个行业与很多位高权重的政府官员存在诸多联系。在自由市场风暴的摧残之下,卖淫业的命运遭到无情的打击,其原因正在于此。

一星期中妓女哪天挣得最多?

在地区分布上,卖淫活动比其他犯罪活动更为集中:在芝加哥针对卖淫活动实施的所有抓捕行动中,有一半集中在不到该市千分之三的街区。那么,这些街区有什么共同点呢?靠近火车站及主要路段(妓女的从业地点需要便于嫖客找到),而且穷人非常多,多为单身家庭(这也是大多数贫穷社区的共同特点)。

卖淫活动如此集中,为我们提供了进一步比较的可能和便利,我们可以将温卡什得到的数据与芝加哥警察局记录在案的全市抓捕行动资料整合起来,进而估算芝加哥全市的街头卖淫活动规模。结论是:一周内,芝加哥的街头妓女大约有4400人,一年中接客175000人,提供的性交易达160万次。就妓女人数而论,与100年前大致相当。鉴于此后芝加哥市的城市人口已增长30%,当今街头妓女在总人口中所占比例已大幅下降。没有变化的是,卖淫活动遭受法律制裁的较少,至少嫖娼是如此。调研数据显示,嫖客被抓捕的概率大致为嫖娼1200次才会被抓1次。

温卡什追踪调研的妓女分别在该市三个不同的区域从业:西普尔曼、罗斯兰和华盛顿公园。生活在这些街区的大多数居民,都是非裔美国人,妓女也大都如此。毗邻的西普尔曼和罗斯兰,是芝加哥南区的偏远街区,过去,这里生活的几乎全是白人(西普尔曼是以曾经的普尔曼车厢厂为中心而筹建起来的生活区)。数十年来,华盛顿公园一直都是贫穷黑人的居住区。在这三个街区,有不同阶层、不同种族的嫖客。

对于这些妓女而言,周一晚上是每周生意最淡的时候。周五最忙,但在周六晚上,妓女往往比周五还要多挣20%左右的收入。

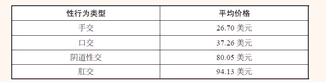

为什么在业务最繁忙的晚上收入没有更多呢?因为妓女服务价格的最重要的决定性因素,是看嫖客要求妓女为他提供哪类性服务。不知为何,周六的嫖客一般会选择价格更高的性服务。现在看看这些妓女通常为嫖客提供的4类性服务,每类都标有价格:

表5–1 4类性服务及价格

一个值得注意的、耐人寻味的现象是,相对于“传统”性行为,口交服务价格已一落千丈,大不如从前。在埃弗雷俱乐部风光无限的时代,嫖客为了享受口交服务,支付的价格是传统性的两倍或三倍;如今,口交服务价格已不到传统性服务价格的一半。为什么呢?

没错,妓女提供口交服务的成本较低,因为口交杜绝了意外受孕的可能,减少了感染性病的风险。(口交也可以带来一位公共卫生学者所称的“迅速离场”便利,在必要之时可立即走人,逃脱警察的抓捕或可能伤害她的嫖客。)从古至今,口交一直具备便利的特点,那么是什么因素导致前后的价格差异呢?

这个问题的最佳答案是,过去,口交是要被征收一种禁忌税的。当时,口交被视为一种反常的性行为,宗教人士尤其这么认为,因为口交虽满足了人们的肉欲,但没有完成传宗接代的使命。当然,埃弗雷俱乐部十分乐意从这种禁忌中获利。事实上,该俱乐部的皮条客大力提倡口交服务,因为嫖客选择口交服务就意味着俱乐部可以获得更高的利润,而蝴蝶女郎的“耗损”也会更小。

随着社会对口交看法的改变,口交价格的下滑反映了新的社会现状。对于口交的认同并不是仅仅局限于卖淫行业。在美国青少年中,口交性行为日益增多,与此同时,常规性交行为和怀孕比例都在下降。或许有人认为这是一种巧合,但我们认为这是经济学发挥作用的结果。

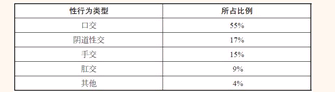

在卖淫市场中,口交服务价格相对较低,但是口交服务的需求却一直十分旺盛。以下是芝加哥妓女所提供的各类性服务在整个卖淫市场中所占比例:

表5–2 芝加哥妓女各类性服务在卖淫市场中所占比例

其他性行为包括裸体舞蹈、聊天(极为罕见,在2000多次交易中,也就只有几次而已),以及完全不同于聊天的其他各式各样的性行为——其花样繁多、尺度大胆,纵使你想象力再丰富,可能也无法想到竟然还有这样的性行为。存在非常规性行为(即使男人容易获得免费性行为,卖淫市场的生意仍然十分红火)的原因或许就在于:嫖客花钱,很多就是为了让妓女提供那些匪夷所思的性行为,因为这种性行为是他永远都无法从他的女朋友或妻子那里得到的。(然而,我们要说明的是,我们调研样本中的某些极端反常的性行为主体,事实上还包括家庭成员,你能想象到的各种性别及年龄的组合都有。)

妓女并不是向嫖客统一收费的。例如,黑人嫖客给妓女支付的性交易费用比白人大约少9美元,西班牙裔嫖客支付的费用居于平均水平。经济学家将这种就同样的产品和服务制定不同价格的做法称为价格歧视。

在商界,价格歧视策略并不一定总是可行的。要做到这一点,必须满足两个条件:

·某些客户必须具备清晰可辨的、能反映出愿意支付更高价格的特征。(就可辨而言,黑人和白人就很容易分辨。)

·销售商必须有能力防止所售产品被转售,进而杜绝任何再售套利机会。(就卖淫业而言,转售情形不可能发生。)

如果能满足上述两个条件,那么大多数企业都能靠实施价格歧视策略而获利甚丰。商旅人士对这种情形再熟悉不过了,因为他们在最后一刻买到的机票,其价格通常是邻座的4倍。经常出入美容美发店的女性对此一点也不陌生,因为同是理发(男女差别不大),她们支付的价格是男性的2倍。或者,来看看伦纳德医生的网上健康护理产品目录——以12.99美元的价格出售神奇剃须刀,而在另一个子目录下,又以7.99美元的价格出售神奇宠物剃毛器。这两种产品从外观上看完全一样,但伦纳德医生似乎是这么认为的:与修剪宠物的毛发相比较,人们会花更多的钱修剪自己的毛发。

那么,芝加哥街头妓女是如何实施价格歧视的呢?正如温卡什所了解的,她们对白人和黑人嫖客实施价格歧视策略。对于黑人嫖客,这些妓女通常会直接报价,不容讨价还价。(温卡什发现,较之白人,黑人更有可能与妓女还价。根据温卡什的推断,这是因为黑人更熟悉当地街区的情况,对卖淫市场行情更为了解。)而与白人嫖客谈生意时,她们会让嫖客报价,以此希望他出手大方。我们的数据显示,黑人和白人所支付的价格是不同的,照此看来,这种价格歧视策略还的确管用。

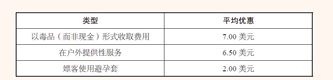

还有一些其他因素可能导致嫖客给妓女付费较低,具体情况如下所示:

表5–3 嫖客付费较低的三种情况

妓女以毒品形式收费而给予嫖客优惠,算不上什么惊人的发现,因为大多数妓女都是瘾君子。提供户外性服务的价格优惠,则在一定程度上是时间方面的优惠,因为在户外提供的性服务往往时间较短。但话说回来,妓女在室内提供服务则要收取更高费用,因为她们租赁服务场所是要花钱的。有些妓女会在某人家中租个卧室,或在地下室铺张床垫;有些妓女则选择在房价较低的汽车旅馆,或已打烊的一元店卖淫。

使用避孕套而享受到的优惠之小,的确出人意料。然而,更让人吃惊的却是性交中极少使用避孕套的事实:即便仅仅考虑阴道性交和肛交行为,嫖客使用避孕套的时间,也不到性交行为总时间的25%。(较之回头客,新嫖客更可能使用避孕套;而相对于其他嫖客,黑人嫖客不使用避孕套的可能性则更大。)芝加哥街头妓女,每人每年可能提供大约300例缺乏安全保护的性交服务。这里有个好消息:根据先前的调研结论,从街头妓女获得性服务的男性,感染艾滋病病毒的比例低得令人吃惊,不到3%。(但如果男性嫖客从男妓获得性服务,情形就截然不同,感染艾滋病病毒的比例超过35%。)

因此,很多因素影响着妓女的服务定价:性行为类型、嫖客特征,甚至卖淫地点。

然而,令人称奇的是,在同一卖淫地点,不同妓女提供性服务的价格几乎都差不多。或许你会认为,更漂亮、更性感的妓女收取的费用,肯定比不那么吸引人的更高,但现实情形极少如此。为什么呢?

唯一合理的解释是,大多数嫖客都将女性视为经济学家所谓的完全替代品,或是可替代性较强的商品。在一家日用品商店购物的顾客的眼中,他要购买的一串香蕉可能和其他商店出售的没什么两样。同理,经常光顾性服务市场的男性,似乎也是这么认为的。

皮条客与房地产经纪人

嫖客得到较大价格优惠的一种绝对有效的方式是,摆脱皮条客,直接找到妓女。倘若如此,那么获得同类的性交服务,他可以少付16美元。

这一数字是我们根据从罗斯兰和西普尔曼的妓女处获得的数据推算出来的。这两个街区毗邻,在许多方面颇为相似。不同的是,西普尔曼的妓女利用皮条客拉生意,而罗斯兰的妓女则不用。西普尔曼比罗斯兰略微更适合居住,西普尔曼社区居民极力想将妓女从自己身边赶走。罗斯兰的街头黑帮也比西普尔曼多。一般说来,即使是芝加哥的黑帮,也不会干拉皮条的生意,但他们不希望其他人不请自来,妨碍他们控制的黑市经济活动。

这两个街区的重要差别,让我们得以评估皮条客对卖淫行业所产生的影响。下文称“皮条客效应”(pimpact)。但是,我们首先要提出一个重要的问题:我们怎么能确定这两个街区的妓女事实上具有可比性呢?或许,与皮条客合作的妓女具备其他妓女所没有的特征。如果果真如此,那么我们就是在评估两个女性群体,而不是皮条客效应了。

碰巧的是,温卡什追踪调研的很多女性,不时游走于这两个街区之间,有时与皮条客合作揽生意,有时单干。正因如此,我们的分析数据才不受皮条客效应的影响。

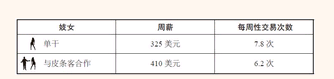

上文提到,通过皮条客嫖娼,嫖客大约要多付16美元。但是,通过皮条客嫖娼的嫖客,往往也会购买更加昂贵的服务——这些家伙不会要什么手交,而这会进一步提高妓女的收入。因此,即便扣除皮条客通常收取的25%的佣金,妓女仍然可以在性服务次数更少的情况下挣更多的钱。

表5–4 妓女单干与寻求合作的收入差异

皮条客能发挥重要作用的秘诀在于,他们寻求的是一个特定的嫖客群体,而这个群体往往是街头妓女靠自己无法接触到的。正如温卡什所了解的,西普尔曼的皮条客往往花费大量时间,泡在城市闹区的脱衣舞表演俱乐部,或在附近印第安纳州的游船赌场上转悠,寻找潜在嫖客(大多数是白人)。

数据还表明,皮条客效应远不止于让妓女收入更高。与皮条客合作的妓女,遭嫖客殴打的可能性更小,被迫为黑帮成员提供免费性服务的概率也没有单干大。

因此,对于芝加哥街头妓女来说,利用皮条客招揽生意似乎是首选。事实上,扣除皮条客收取的佣金后,妓女的收入仍然相当可观。要是每一个行业的每一位代理人都能提供这类有价值的服务就好了。

现在看看另外一种销售环境:房地产销售。妓女可以选择是否通过皮条客出卖肉体;与此类似的是,房主也可以选择是否通过房地产经纪人出售房子。诚然,房地产经纪人收取的佣金比例,比皮条客收取的要低得多——前者收5%,后者收25%——但是,一笔买卖下来,房地产经纪人所得的佣金通常高达数万美元。

那么,房地产经纪人值得获得这份收入吗?

三位经济学家近期对威斯康星州麦迪逊市的住房销售情况进行了分析。该市的房主自售(for-sale-by-owner,FSBO)市场非常火爆。房主自售市场以“FSBOMadison.com”网站为基础发展起来,房主在该网站挂牌售房时,需向该网站支付150美元的费用,房产售出后不再支付佣金。在价格、住房、社区、挂牌出售时间及其他方面,将麦迪逊房主自售市场的销售情况与房地产经纪人的销售情形进行比较后,这三位经济学家就可以评估房地产经纪人对房屋销售市场的影响了(为了与“皮条客效应”说法一致,我们姑且称之为“房地产经纪人效应”)。

他们发现了什么情况?

在房主自售网站上售出的住房,其价格往往与通过房地产经纪人出售住房所得的价格一样。这个发现使房地产经纪人的作用看上去就没那么大了。通过房地产经纪人出售标价为40万美元的住房,就意味着要支付2万美元的佣金,而通过房主自售网站出售仅需支付150美元。(同时,近期开展的另一项研究发现,固定收费的房地产经纪人,通常是在接受房主委托挂牌时收取大约500美元的费用,他们几乎能与按比例收取全额佣金的房地产经纪人卖出同样的价格。)

有几点值得说明。你支付5%的佣金后,其他人就会帮你完成交易的各个环节。对于某些售房者而言,经纪人收取这一比例的佣金完全是值得的。而且,从麦迪逊所得的数据是否同样适用于其他城市,这很难说。进一步说,开展这项研究时,房地产市场需求旺盛,而这也极可能帮房主比较轻松地卖掉了房产。此外,选择不用房地产经纪人出售住房的那类人,可能从一开始就具有更灵活的商业头脑。最后,诚然,房主自售市场出售的房产均价,与房地产经纪人出售的差不多,但前者售出住房所用时间比后者多20天。大多数人很可能都会这样认为,在自己的住房中再住上20天,还能多挣2万美元,显然是划算的。

房地产经纪人和卖淫皮条客提供的是同样重要的服务:将你的产品推销给潜在客户。正如上述研究显示的那样,互联网(房地产销售渠道)已被证明可以取代房地产经纪人。然而,如果你正设法要做的是推销卖淫服务,那么在撮合妓女和嫖客达成交易方面,互联网发挥的作用就不怎么样了,至少现在还不成熟。

因此,当你权衡这两类代理人可能为你带来的价值时,显而易见,皮条客提供的服务产生的价值比房地产经纪人为你带来的要大得多。也可以用数学表达式来清晰地说明,即:

皮条客效应>房地产经纪人效应

温卡什调研期间,西普尔曼街区的卖淫活动由6个皮条客控制,温卡什逐一结识了这6个人,他们都是男性。过去,即便在芝加哥最贫穷的街区,卖淫组织通常也是由女性控制的。然而,在高收入的引诱之下,男性最终取代女性,成为卖淫的组织者——在漫长的历史进程中,这是男性进入女性主宰的行业,并最终抢走她们饭碗的又一个实例。

这6个皮条客的年龄,从30岁出头到近50岁不等,“业务”干得很不错,每年大约能赚5万美元。其中几个皮条客还有正经的工作——汽车修理工或店长,而且大多已买了房,没有一个人是吸食毒品的瘾君子。

他们最重要的工作内容是与警察周旋。温卡什了解到,这些皮条客与当地警局维持着良好的关系,尤其与一位名为查尔斯的警员打得火热。起初,查尔斯对当地警察“巡管区域”还不甚熟悉,曾持续“骚扰”并抓捕过这些皮条客。然而,这类行动产生的结果却适得其反。“逮捕这些皮条客后,街头就要有人取而代之,导致发生黑帮混战,”温卡什说,“暴力活动比卖淫活动更糟糕。”

因此,查尔斯尽力与对方做出一定妥协。这些皮条客同意,当小孩在街区公园玩耍时,他们就不去那边招揽生意,而且同意只暗中组织卖淫活动。作为回报,警局任其自行活动,不加干涉,而且更为重要的是,他们也不会抓捕妓女。温卡什追踪调研期间,在这几个皮条客控制的一个地区,仅发生过一次抓捕妓女的正式行动。妓女与皮条客合作所能获得的最大益处便是不会被警察抓捕。

当然,为了不进监狱,也不一定就非得要皮条客“罩”着你。在芝加哥,一般妓女每提供450次性交易才会被抓捕一次,而且平均而论,10次抓捕行动中,只有1次能将妓女定罪送进监狱。

这不是因为警察不知道妓女藏身何处,也不是因为警局局长或本市市长刻意做出这种让卖淫业蓬勃发展的决定。更确切地说,这种情形生动地反映了经济学家所谓的“委托代理问题”。在某项任务中,委托方和代理方似乎有同样的目标,但事实上其动机各不相同。

在本例中,你可以把警局总警监视为委托人。他希望遏制街头卖淫活动。同时,负责街区的警员则是代理人。他可能也希望遏制卖淫活动,至少按理说应该如此,但他没有强烈的抓捕动机——为什么要采取更多的抓捕行动呢?在某些警员看来,那些妓女主动提供的性服务要比再创造一个抓捕纪录更有吸引力。

温卡什的调研十分清楚地反映了这种现象。在他追踪调研的妓女所提供的所有性交易中,大约有3%的性服务是无偿“献给”警员的。

数据不会撒谎:芝加哥街头妓女与警察发生性关系的概率,比被警察抓捕的概率大。

女性工资低是因为女性追求高薪的愿望不够强烈

街头妓女是女性不愿从事的工作,实际上我们怎么强调这个事实都不过分,想想看:伤风败俗,无耻下流,面临感染性病的危险,时常遭受殴打。

没有什么地方比华盛顿公园的情形糟糕。没错,华盛顿公园就是温卡什调研的一个街区,位于罗斯兰和西普尔曼北部大约6英里处,极为贫穷,外来人尤其是白人,很少光顾这里。这里的卖淫活动集中在4个场所:两幢大型公寓楼、延伸5个街区的繁华商业街以及华盛顿公园本身。这个惹眼的公园占地372英亩,是由弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)和卡尔弗特·沃克斯(Calvert Vaux)于19世纪70年代设计的。在华盛顿公园卖淫的妓女没和皮条客合作,所挣收入是温卡什调研的所有妓女中挣得最少的。

这个事实可能会让你认为这里的女人宁愿干其他任何工作,也不愿意卖淫,但是市场经济的一个特点就是市场上供求关系会自发催生一个合理的价格水平,在这个价格水平下,即便是最不显眼的工作也有人愿意做。没错,这些妓女的生活十分窘迫,但如果没有卖淫收入的支撑,她们的情形似乎会更悲惨。

听起来十分荒唐?

这种供求关系似乎因一个与之无关的因素而得到了加强。这个因素就是美国家庭长久以来非常重视的团聚传统。每年7月4日前后,华盛顿公园热闹非凡、人头攒动,很多家庭在这里举行户外家庭聚餐,也有一些规模较大的组织在这里聚会。对于某些来访亲友而言,一边喝着柠檬水,一边与伯母舅妈唠家常、谈近况,显然有点索然无味。结果证明,每年这时候,对华盛顿公园妓女的性服务需求就会飙升。

而且,这些妓女也与任何出色的企业家没什么两样:她们会将价格提高大约30%,只要精力容许,尽量加班加点地赶工。

有趣的是,需求的猛增还吸引了新成员加入其中——全年其他时候几乎都不卖淫的那些女性,在这个卖淫业务火爆的季节,也暂时将其他工作搁置一边,干起了卖淫的行当。这些兼职妓女大多都有小孩,要照顾家庭,她们也不是吸食毒品的瘾君子。但就像淘金热中的淘金者,或房地产繁荣时期的房地产经纪人一样,她们看到了大赚一笔的良机,因此便迫不及待地加入了进来。

至于本章标题中所提出的问题:街头妓女与百货商店圣诞老人有何相似?答案应该是显而易见的:利用节假日需求猛增所带来的短期工作机遇,大赚外快。

我们也已证实过,如今对妓女的需求已经大不如60年前(当然,节日时性服务需求会猛增),而这在很大程度上可以说是女权运动导致的结果。

如果你竟然认为这令人吃惊,那么再看看因女权运动而产生的另一个看似更不可能的受害者群体——中小学学生。

长期以来,教师以女性居多。100年前,教书育人的工作是少有的几种允许女性从事,而又不涉及做饭、清洁或其他家务的工种之一。(类似的还有护士职业,但教师相对来说人数更多,教师人数为护士人数的6倍。)当时,女性就业市场中,大约有6%的人是教师,仅次于体力劳动者(19%)、佣人(16%)及洗衣工(6.5%)。从很大程度上说,教师是女大学生的理想工作。令人称奇的是,到1940年时,所有大学毕业的女性工作者,在30岁出头的这个年龄段中,55%被聘请为教师。

然而,没过多长时间,聪明女性所面临的工作机遇开始激增。1963年《同酬法》和1964年《民权法》相继实施,社会对女性角色的认识也发生了转变,这些都起到了推波助澜的作用。随着更多女孩进入大学深造,职业女性队伍随之壮大,她们希望进入以前女性受限的那些令人垂涎的高级行业,例如法律、医药、商业、金融等。(在这场革命中,没有受到高歌赞颂的“无名功臣”当属婴儿奶粉:由于婴儿奶粉的广泛使用,哺乳期妈妈能够立即重新投入工作中。)

这些要求极高、竞争白热化的职业,提供的薪水自然极为丰厚,因此这也吸引了具有聪明才智的精英女性。毫无疑问,如果这些精英女性早出生一代,那么她们肯定就步入教育岗位了。

但她们没有早出生,教师队伍开始出现人才外流现象。1960年,大约有40%的女教师,在智商及其他资质测试中的得分都位于最前的20%之列,只有8%的女教师测试得分处于最末的20%。而20年后,得分位于最前20%的女教师还不到原来的一半,与此同时,位于最末20%的却是原来的2倍多。与其他工作相比,教师工资正在大幅下降,而这种状况就更不可能让女教师素质得到提高了。“过去几十年来,教师素质一直在下降,”纽约市公立学校总监在2000年称,“但没有人愿意讨论这个问题。”

这不是说,我们就没有大量的优秀教师。当然有,但这些年来,教师的总体素质在下降,课堂教学质量也随之下降。1967——1980年,美国学生考试成绩大约下降了相当于1.25个等级的水平。教育研究者约翰·毕晓普(John Bishop)把这种情形称为“前所未有”的下降。他认为,这将严重拖累美国生产效率,其造成的影响将完全有可能持续到21世纪。

但至少进入其他行业的女性境况应该不错,是这样吗?

是的,有那么一点吧。我们在前文提到过,即使是受教育程度最高的女性,所挣工资也比具有相似背景的男性少。在野心勃勃的金融和企业领域,女性从业比例极低,收入尤其悬殊。近年来,女性首席执行官的人数大约增长了8倍,但即便如此,女性首席执行官在所有此类职位中所占的比例仍不到1.5%。在美国排位前1500名的大型公司中,只有大约2.5%的待遇丰厚的高管职位由女性担任。近25年来,美国顶级大学女性MBA毕业生的比例超过30%,鉴于这个事实,上述收入差距悬殊的情形就更让人吃惊了。如今,这一比例又创新高,达43%。

经济学家玛丽安娜·贝特朗(Marianne Bertrand)、克罗迪亚·戈尔丁和劳伦斯·卡兹试图弄清男女工资差距悬殊的原因所在,于是对芝加哥大学毕业的2000多名男性和女性MBA的职业情况展开了分析。

他们的结论是:诚然,性别歧视可能是造成男女工资差距悬殊的一个原因,但主要原因却在于女性追求高薪的愿望不够强烈,抑或缺乏这种愿望。这些经济学家发现了以下三个原因:

·女性课业成绩平均分比男性略低,更重要的是她们选修的金融课程比男性少。在其他条件相同的情形下,职业收入的高低与员工是否具备金融知识密切相关。

·在其职业生涯的最初15年,女性的工作时间比男性少——女性平均每周工作52个小时,男性58个小时,每周少工作6个小时,15年累积下来,相当于比男性少工作6个月。

·女性职业的中断时间比男性长。参加工作10年以后,获得MBA学位的男性中,中断工作的时间长达6个月或更长的,只占10%,相对而言,具有同样背景的女性中这一比例则占到40%。

而最重要的因素似乎在于这个事实:很多女性,甚至包括拥有MBA学位的女性,都喜欢小孩。一般说来,没有小孩的女性MBA,比一般男性MBA的工作时间仅少3%;而有小孩的女性MBA,则比男性MBA的工作时间少24%。“因为工作时间更少及职业中断情形的影响,女性工资收入减少的幅度是很大的。”这三位经济学家写道,“很多拥有MBA学位的年轻妈妈,尤其是其配偶收入很高的年轻妈妈,在生下第一胎后的几年之内,会决定放缓其职业发展的步伐。”

这种转变耐人寻味。美国很多极为聪颖的精英女性,攻读MBA的初衷在于追求高薪,但结果却出人意料地嫁给了聪明能干的精英男性——也拿着高薪——因此她们不用再拼命工作,这正是求之不得的好事。

这是否意味着女性攻读MBA所投入的时间和金钱不值得呢?可能不是这样。或许,如果没去商学院深造,她们就永远也不会遇上这样优秀的丈夫。

分析男女工资差距时,我们还可以从另一个角度来思考。我们可以不把女性工资更低的情形解释为一种劣势,相反,或许应该视之为一个信号:高工资能够有效地驱使男性努力工作,而对于女性而言,这种动机就没那么强烈了。这或许是因为男人爱财、女人爱小孩的缘故吧。

我们来看近期进行的两项测试。我们请男士和女士各组成一队参加一个类似学术能力测试(scholastic aptitude test,SAT)的数学测试,回答20道题。在第一项测试中,我们给每位参与者支付固定费用,到场费为5美元,完成测试再支付15美元。在第二项测试中,我们给每位参与者支付到场费5美元,然后参与者每答对一道题再支付2美元。

他们的表现如何呢?

第一项测试中,男性的表现略好,20道题中,答对的题目比女性多1道。第二项测试中,男性大胜。与第一项测试相比,女性在这项测试中的表现几乎毫无进步,平均算下来,男性又多答对了2道题。

为了探明女性收入比男性少的原因,许多经济学家是想尽一切办法,汇总所有数据,使用高深莫测的统计手段予以分析。然而,他们面临一个最大的难题就是男女各异,表现千差万别。经济学家真正想要的是做一次这样的实验:将一组女性作为样本,以此克隆其男性版本;再取一组男性作为样本,克隆其女性版本;然后观察结果。将两个样本组与其相应的克隆版本组对比,评估其劳动产出,通过这种方式你可能会获得某些更为深刻的认识。

或者,如果克隆还无法实现,你也可以取一组女性作为样本,随机选择一半,将她们神奇地变为男性,而不改变她们的其他特征;然后取一组男性作为样本,重复此前的流程。

令人遗憾的是,现实条件不允许经济学家开展此类实验,至少目前还不行。但如果经济学家有“献身”精神,他们自己可以做到,做变性手术就行了。

如果男人决定通过变性手术和荷尔蒙疗法成为女人(即MTF,也就是男到女的变性),或者女人决定变成男人(即FTM,也就是女到男的变性),那又会是什么情形呢?

斯坦福大学神经生物学教授本·巴雷斯(Ben Barres),出生时的名字是芭芭拉·巴雷斯(Barbara Barres),42岁时,也就是1997年,变性成为男人。与大多数数学和理工学科一样,神经生物学领域也是男性一统天下。他说,变性“让我的同事和学生备感意外”,但他们“都认为我的决定简直太了不起了”。的确,他的学术地位似乎比以前更高了。有一次,巴雷斯刚做完一个学术讲座,一位同人与听众中巴雷斯的一位朋友攀谈起来,假心假意地恭维道:“本·巴雷斯的工作比他妹妹做得好多了。”巴雷斯并没有妹妹,这位同人显然不看好巴雷斯的前身(即身为女性的她)。

“从男人到女人的转变,远比从女人到男人的转变困难。”巴雷斯说道。他说,这其中的问题在于,一般认为男性在某些领域(尤其在理工学科和金融领域)具有先天优势,而女性则不太胜任。

现在来看另一种情形。迪尔德丽·麦克洛斯基(Deirdre McCloskey),芝加哥伊利诺伊大学的知名经济学家。出生时是男性,名为唐纳德(Donald),1995年决定变性为女人,时年53岁。与神经科学一样,经济学也是男性占绝对优势的领域。“我曾准备前往斯波坎,去一家农产品公司做一名秘书。”她说。结果证明没必要去。麦克洛斯基发现,“在某些与经济有关的职业中,我因为自己的反叛行为而受到了惩罚。我估摸着,如果我仍然是当初的唐纳德的话,那么我现在挣的钱会多上那么一点点。”

巴雷斯和麦克洛斯基只是两个数据点而已。有两位研究员,一位是克里斯滕·希尔特(Kristen Schilt),一位是马修·威斯沃尔(Matthew Wiswall),希望系统分析变性成年人的工资情形。他们开展的实验与我们上文提及的实验并不相同——要知道,变性人并不一定是严格意义上的随机样本,在变性前后也并不一定是典型的男女群体,但不管怎么说,实验结果仍然耐人寻味。希尔特和威斯沃尔发现:女人变性成为男人之后,其所挣工资比以前略高;而男人变性成为女人后,平均算下来,所挣工资大约比以前少了1/3。

这里要做出几点说明:首先,实验样本数目很小——只研究了14例男到女的和24例女到男的变性个体。而且,他们所研究的样本,主要是从变性研讨会中聘请过来,按照迪尔德丽·麦克洛斯基的说法,这些人属于“跨性别职业工作者”,因而不一定都具备典型性。

“大家会很容易地认为,”她说,“男人无法彻底变性为女人,肯定会念念不忘以前的生活状态,而无法在工作中做到最好。”(虽然他已经改变了自己的性别,但由于此前是经济学家,所以在人们眼中他一直就是经济学家。)

从妓女的营生中我们看到了什么?

现在又回到芝加哥,离那些街头妓女从业场所仅几英里的地方,有一个新建住宅区,住着一位女士,且一直保持女性身份,她挣的钱很多,而这是她以前根本就不敢想象的。

她在得克萨斯长大,家庭成员众多,家庭关系并不和睦,成年后她离开家参了军。她接受的是电子科学方面的教育,从事导航系统的研发工作。7年后退役,再次过回普通人的生活,加入了一家全球排名靠前的大公司,从事计算机编程工作。她拿到的是5位数的丰厚薪酬,后来嫁给一个收入高达6位数之多的抵押贷款经纪人。生活过得很不错,但同时,怎么说呢?日子太过平淡,很无聊。

她离婚了(没生小孩),随后搬回得克萨斯,部分原因是帮忙照顾一个患病的亲戚。她仍然出去工作,职位依旧是计算机编程员,后来再婚,但婚姻再次触礁。

她的职业生涯没取得多大进展。没错,她聪明能干,碰巧还长得漂亮——金发碧眼,皮肤白皙,身体丰满,曲线优美——而且性格温和。在她所在的公司,这种女人总是人们十分欣赏的类型。但问题是,她并不想那么拼命地工作。因此,她辞职,自己创业,每周只需工作10——15个小时,但所挣收入是以前薪水的5倍之多。她叫安莉,从事的是卖淫工作。

她是偶然进入这个行业的,或者可以说是以一种无所顾虑的冒险之旅为开端的。她的家庭成员是南方浸信会[注释]的虔诚会员,因此,在成长过程中,“所受的教育极其严格。”她这样说道。成年以后,她仍然受到家长的严格要求。“你知道的,参加郊区每月的最佳家庭后院评选,晚上喝啤酒不能多于两杯,平常晚上7点以后绝不能外出,凡此种种,规矩很多的。”然而,她已离婚,又很年轻,于是开始光顾在线约会网站——她喜欢男人,也喜欢性爱——随后出于好玩儿的心态,她在自我介绍中称自己为“陪同女郎”。“完全是突发奇想,”她回忆说,“当时就是想把这个张贴上去,看看会发生什么。”

随即,她的电脑屏幕被大量跳出的回应窗口淹没。“于是,我就开始疯狂地点击最小化按钮,只有这样,才能保持与他们的沟通进度!”

她与其中一个男人约好会面,时间定在某工作日的下午两点,地点选在一家宾馆,约在那家宾馆停车场的西南角碰头。那个男人开着一辆黑色的奔驰过来,要收他多少钱,安莉心里一点谱都没有。她当时想的是50美元。

他是一名牙医,体形并不威猛高大,已婚,十分友善。他们一进屋,安莉就开始宽衣解带,神情十分紧张。至于那次性事的详情,她已不记得,那次并没有玩什么花样,也没有什么怪癖性行为。

结束之后,那个男人把一些钱放在桌子上。“以前没做过这个,对吧?”他问。

安莉想要轻松地撒个小谎,但明显是在扯谎。

“好吧,”他说,“你需要这么做。”他开始喋喋不休地告诫她——她得更谨慎点,她应该拒绝在停车场见面,她需要提前了解客户的情况。

“他是我首次干这行有幸遇到的完美客户。”安莉说,“直到今天,我对他仍心存感激。”

他一离开房间,安莉就开始数钱:200美元。“这么多年来,与别人做爱都是我自愿的,不谈钱的,所以当有人因此而给我付钱时,哪怕只有一分钱,怎么说呢,给我的震动都相当大。”

于是,她立即想全职卖淫,但她担心家人和朋友会发现。因此,她十分谨慎,主要是在其他城市卖淫。同时,虽然她减少了从事计算机编程的工作时间,但仍然觉得这个工作沉闷无聊。这个时候,她决定前往芝加哥发展。

芝加哥是个大城市,对此安莉深为恐惧;但芝加哥与纽约或洛杉矶又不同,这里的人讲礼貌、懂谦让,是个文明的城市,一个来自南方的女孩,很容易就能适应这里的生活。她做了一个网站(掌握的计算机技能派上了用场),随后,经过不断地摸索尝试,确定了哪类性爱服务网站能帮她招徕最适合的客户,哪些站点只会让她花的广告费打水漂。

自己单干的优势很多,最重要的一点就在于,她所挣的收入不用与其他任何人分享。在过去,安莉极可能会在诸如埃弗雷姐妹的老鸨手下干活。老鸨给手下妓女支付的报酬自然极为优厚,但她还是拿走了大头,自己富得流油。互联网让安莉有机会成为她自己的“鸨母”,并进而为自己积累财富。在旅游、房地产、保险以及股票债券等行业,互联网所具有的“非居间化”——取代中间商或大大减弱中介居间作用——的可怕力量,有关业界已经谈得很多。但大家很难想到的是,没有一个市场比高端卖淫市场更适合互联网发挥这种“非居间化”作用。

自己单干的劣势在于,安莉只能靠自己筛选潜在嫖客,以此确保自己不会遭到嫖客的殴打,或落得一个被骗钱劫色的下场。最终,她想出了一个既聪明又简单的方法。如果新嫖客在线与她联系,她不会马上安排见面,而是要先弄清楚他的真实姓名和工作电话。然后,她会在约好见面的那天上午,打电话给这位新嫖客,假装说只想告诉对方,她期待着与他见面。

但是,这通电话也有另一种含义:她要确保自己能随时联络到他,而且万一有什么情况不对,她也可能会到他的办公室闹个天翻地覆。“没人希望看到婊子发飙的老套情节上演到自己头上。”她微笑着说。到目前为止,这种策略安莉只采用过一次,那是因为一个嫖客给她付了假钞。当安莉造访那个嫖客的办公室时,他二话没说立即掏出了真钱。

她在公寓接待嫖客,多数在白天。大多数嫖客是中年白人,其中80%已婚——他们发现,工作时分溜出去比晚上外出更省事,免去了向妻子解释的麻烦。晚上的时间属于她自己,可以看书,看电影,或者放松休息,这一点是她最喜欢的。她定的服务价格是1个小时300美元——与她同属一个档次的大多数其他同行收取的费用似乎就是这个数。另外还有几种优惠方案:两个小时500美元,或12小时的包夜服务2400美元。她提供的服务类型中,大约有60%都是一个小时的服务。

她的卧室——“我的办公场所”,她大笑着说——几乎全被一张床占了。维多利亚风格的大床奢侈豪华,镂刻的四根红木支柱,缠绕着米黄色丝绸质地的绉绸,支起了幔帐。这绝不是一张轻易就能爬上去的床。当被问及她的客户爬上去是否有难度时,她坦然承认:不久前,一个体形庞大的家伙,竟然把那张床给压垮了。

当时,安莉是怎样处理的呢?

“我告诉他,那个烦人的东西早就坏了,没有早点叫人修好,真对不起。”

她是那种能从每个人身上发现优点的人——她认为,这一点正是她成功创业的原因所在。她真诚地喜欢来找她的那些男人,因此那些男人也都喜欢安莉,即使她与许多人发生过性关系,这也无关紧要。他们往往还带来礼物:可能是面值100美元的亚马逊网站的赠券;可能是一瓶好酒(客人走后她会通过标签在谷歌上搜索,确定其价值);有一次,还收到一台苹果MacBook电脑。那些男人甜言蜜语,夸她长得漂亮,或对室内的装潢设计大加吹捧。在很多方面,他们对待她的方式,恰好是男人理应对待他们妻子,但实际上他们往往又没有那样做的方式。

与安莉大致属于同一档次的大多数妓女,都称自己为“陪同女郎”。当安莉谈及这个行业的朋友时,她简单地叫她们“女孩”。她并不在称呼上较真儿。“我喜欢‘鸡’的叫法,也不介意别人叫我‘妓女’,称呼无所谓。”她说,“有什么大不了的,我知道我在干什么,因此我不会想方设法去掩饰、去美化。”安莉谈到了她的一个朋友,她收取的费用是每小时500美元。“她认为自己与众不同,完全不能与收取100美元给别人‘吹箫’(指口交)的那些街头妓女相提并论,而我跟她们没什么两样。”

在这点上,或许安莉是错的。她认为自己与街头妓女很相似,但实际上她与街头妓女的共同点还真不多,反倒是与成功男人所拥有的象征地位的娇妻有更多的相似之处。从根本上说,安莉就是男人按小时租用的这种娇妻。她所提供的不是性本身,或至少不仅仅是性。她给男人提供的是这样一个机会:暂时把他们的妻子搁置一旁,付钱租用一个在性爱方面更敢于大胆尝试的临时娇妻。因为是临时租用,所以事实上也就免却了需要与之长相厮守的麻烦和需要投入的长期成本。在被租用的一两个小时内,她代表了一个完美妻子的典型形象:漂亮、殷勤周到、聪明,被你的笑话逗得大笑,而且满足你的肉欲。每次当你出现在她的门前时,她都十分开心。你最爱的音乐已经响起,你最爱喝的饮料也已准备好,她从来都不会要你把垃圾顺便带出去。

关于满足嫖客与众不同的性行为偏好,安莉说她比其他一些妓女“更开放、更大胆一点”。比如,得克萨斯有个家伙,至今仍然会用飞机接她过去,在服务期间,会要求她佩戴某些玩意儿——他开会时随身带在公文包里的东西,大多数人根本不会认为这些东西与性交行为有什么关系。但她也有自己的原则:坚持要求客户使用避孕套,无一例外。

如果嫖客出价100万美元,要求不戴套与她发生性行为,会是什么情形呢?

安莉停下来想了一会儿。随后,她的答案表明,她对经济学家所谓的“逆向选择”(adverse selection)有着深刻的认识——她明确地说,她仍然不会做,因为如果一个嫖客仅仅因为要进行一个回合的缺乏保护措施的性爱活动,而疯狂地出价100万美元,那么这个嫖客已疯狂到无可救药的地步,因而她无论如何都要拒绝。

当她在芝加哥开始从业时,每小时收费300美元,生意极好,几乎忙不过来。只要精力允许,她尽量接待更多的嫖客,每周大约工作30个小时。这种业务强度,她维持了好一阵子,不过一旦她还清了车贷,还有了一些储蓄后,就减少了工作量,每周工作15个小时。

即便如此,她仍然还在思考一个问题:自己少工作一个小时是否会比再赚300美元更有价值。按现在的情形,每周工作15个小时,一年下来,她能挣到20多万美元。

最终,她将每小时的费用提高至350美元。她想需求或许会就此下降,但事实上没有。因此,几个月后,她将费用提高至400美元。

同样,没有感到明显的需求下降。安莉对自己有那么一点恼怒,显然,此前她收取的费用一直都太低。但至少她现在可以采用价格歧视策略,从而将她实施的弹性费用发挥到极致。对于最好的嫖客,收取的费用不变;但她会告诉自己不喜欢的嫖客,从现在开始,一个小时的价格已涨到400美元——如果嫖客断然拒绝,她就搬出已设计好的借口,从此不与他们交往。嫖客不会减少,只会更多。

没过多久,她再次提高了价格,每小时450美元,过了几个月后,又涨价至500美元。就在短短的几年内,安莉将价格提高了67%,然而她发现需求几乎毫无减弱的迹象。

价格的陡然提高还反映出另一个令人大跌眼镜的情形:她收取的费用越高,她与嫖客真正上床的性交时间就越少。价格每小时300美元时,她的接客时间表上列示的是一长串要求一小时性服务的客户,而这些嫖客也都想把有限的时间更多地投入到性交活动本身中来。然而,每小时收取500美元后,她往往还有饭局和美酒伺候。“有时吃饭4个小时,而真正的性事活动只有20分钟。”她说,“我还是我,跟收费300美元时一样,穿着同样的衣服,跟他们聊的内容也大同小异。”

她估摸着,她的业务之所以这么好,是经济繁荣所致。当时是2006——2007年,正值她的很多客户(银行家、律师及房地产开发商)业务蒸蒸日上、投机致富的美好岁月。但安莉发现了这样一个事实:付钱请她服务的大多数人,用经济学术语说,不具备价格敏感度。相对而言,性需求似乎与整体经济毫无关联。

我们的乐观估计是,在芝加哥从业的像安莉这样的妓女,不论是单干还是与陪同服务机构合作,都不超过1000人。诸如拉什娜这样的街头妓女,从事的工作在美国可能没人想干。但对于安莉这一档次的妓女而言,情形就迥然不同了:高薪,工作时间灵活,几乎没有被实施暴力和抓捕的危险。因此,真正让人困惑的问题并不在于为什么像安莉这样的人会成为妓女,而在于为什么更多的女人没有选择这个行业。

毫无疑问,不是每个女人都适合从事这个行业。首先,要喜欢性交;同时,要心甘情愿为此做出一些牺牲,比如不要丈夫(除非他很宽容,或者贪婪成性)。然而,当每小时的服务价格高达500美元时,这些因素似乎就完全没有必要考虑。事实上,安莉曾向她的一位密友吐露实情,告诉她自己在卖淫,而且讲了她的近况,没过几个星期她的那位朋友也加入了这个行业。

安莉从来没有遭遇来自警局的麻烦,也不希望如此。事实上,如果卖淫活动被合法化,她肯定会气得发狂,因为她目前之所以能挣到如此高的收入,完全基于这样一个事实:她所提供的服务是嫖客无法合法获得的。

安莉已掌握这门业务的经营艺术。她是一个精明能干的创业家:维持低水平的运营开支,做好质量控制,学会实施价格歧视策略,还对市场上供求关系的影响因素了如指掌。此外,还享受到了工作带来的乐趣。

尽管如此,安莉还是开始寻求退出策略。目前,她30岁出头,仍然性感诱人,但她深知,她的“商品”不能长久保鲜,芳容易逝。她同情那些年龄较大的妓女——就像逐渐老去的运动员——竟然不知道适时隐退。(当安莉在美国南部度假的时候,有那么一位后来成功入选美国棒球名人堂的运动员,就曾暧昧地向她发出性邀请,但被安莉委婉地拒绝了,她可不想在度假时还辛苦工作。)

而且,她已经厌倦了这种偷偷摸摸、见不得人的生活。她的家人和朋友不知道她的妓女身份,旷日持久的谎言已让她精疲力竭。她无须提防的只有同行,但这些妓女却又不是她最亲密的朋友。

她是积攒了不少钱,可还没有多到可以过退休的生活。因此,她开始规划接下来的职业生涯。她拿到了房地产从业资格证书。当时,房地产正处于鼎盛时期,对她而言,转行进入房地产行业似乎挺简单,因为这两种行业都允许弹性工作。许多人正好也是这么想的。房地产经纪人的入行门槛如此之低,房地产每繁荣一次,就会不可避免地吸引许多人来做房地产经纪人——过去10年里,美国房地产协会的会员人数已增加75%,这就导致了房地产经纪人中值收入的下降。而当安莉意识到她得将所挣的一半佣金上交雇用她的房产中介时,她着实惊呆了。中介的抽成也太高了,根本就没有哪一个皮条客敢提取这么高的佣金!

最后,安莉发现了自己真正想做的事:重返大学。通过自己创业,她已学到很多,因此她将以此为基础继续深造,如果一切顺利的话,她会把这门新近掌握的学问应用于某个领域,进而帮助她不用依靠自己的体力劳动就能获得令人瞠目结舌的高薪。

那么,她选择的是什么研究领域呢?当然是经济学。