第六章 吴组缃

【作家生平及创作思想】

吴组缃(1908~1994),原名吴祖襄,字仲华,安徽泾县茂林人,中国现代著名作家、学者。吴组缃出生在皖南山区的小村子里,村子虽然风光明媚,山明水秀,却有着封建宗法制度的陈规陋习。从小就读于私塾和他父亲创办的育英小学,1921年起先后在宣城安徽省立八中、芜湖安徽省立五中和上海求学。在芜湖五中念书时曾编辑学生会创办的文艺周刊《赭山》,并开始在《皖江日报》副刊发表诗文。1923年在上海《民国日报》副刊《觉悟》上发表短篇小说《不幸的小草》,1925年3月在《妇女》杂志上发表短篇小说《鸢飞鱼跃》。早期作品内容多以抨击摧残人性的封建社会为主,具有鲜明的反封建色彩和浓重的悲剧风格。1929年秋进入清华大学经济系,一年后转入中文系,这一时期是吴组缃文学创作的高峰阶段。1932年创作小说《官官的补品》,获得成功。1933年升入清华研究院,专攻中国文学。1934年创作代表作《一千八百担》。作品结集为《西柳集》、《饭余集》。他创作的小说《一千八百担》、《天下太平》、《樊家铺》等,以鲜明的写实主义风格享誉文坛。1935年应聘担任国民政府军事委员会副委员长冯玉祥的国文教员兼秘书。1936年与欧阳山、张天翼等左翼作家创办《小说家》杂志。1938年作为全国文艺界抗敌协会发起人之一,与老舍共同起草《中华全国文艺界抗敌协会宣言》,任协会常任理事。1943年3月出版长篇小说《鸭嘴涝》(又名《山洪》),1946年至1947年间随冯玉祥访美,此后任金陵女子文理学院教授,1949年9月任清华大学教授和中文系主任。1952年任北京大学中文系教授,潜心于古典文学尤其是明清小说的研究,历任中国文联与中国作协理事,《红楼梦》研究会会长,中国作协书记处书记、《人民文学》编委、北京市作协副主席。“文革期间”遭受迫害。1981年赴美讲学,出现“吴组缃热”。1994年1月11日在北京逝世。

吴组缃30年代的小说关注中国农村社会经济制度衰落下的各个方面,特别是民不聊生的现实,对黑暗势力进行了无情的鞭挞,对底层人民寄予无限的同情。文笔细腻委婉,风格悲凉含蓄,以鲜明的写实主义风格享誉文坛。他的创作在语言、对话中采用了许多当地的方言,朴素细致,而且他熟知当地人的喜怒哀乐,人物描写真实传神,有浓厚的地方特色。其作品是中国现代文学乡土小说的代表。

【作家主要作品】

短篇小说: 《一千八百担》》、《天下太平》、《樊家铺》、《菉竹山房》

长篇小说: 《鸭嘴涝》

小说集: 《西柳集》、《饭余集》、《宿草集》

散文集: 《拾荒集》

文艺评论集:《苑外集》、《说稗集》

【作品选读】

菉竹山房

阴历五月初十日和阿圆到家,正是家乡所谓“火梅”天气:太阳和淫雨交替迫人,那苦况非身受的不能想象。母亲说,前些日子二姑姑托人传了口信来,问我们到家没有;说:“我做姑姑的命不好,连侄儿侄媳也冷淡我。”意思之间,是要我和阿圆到她老人家村上去住些时候。

二姑姑家我只于年小时去过一次,至今十多年了。我连年羁留外乡,过的是电灯电影洋装书籍柏油马路的另一世界的生活。每当想起家乡,就如记忆一个年远的传说一样。我脑中的二姑姑家,到现在更是模糊得如云如烟。那座阴森敞大的三进大屋,那间摊乱着雨蚀虫蛀的晦色古书的学房,以及后园中的池塘竹木,想起来都如依稀的梦境。

二姑姑的故事好似一个旧传奇的仿本。她的红颜时代我自然没有见过,但从后来我所见到的她的风度上看来:修长的身材,清癯白晰的脸庞,狭长而凄清的眼睛,以及沉默少言笑的阴暗调子,都和她的故事十分相称。

故事在这里不必说得太多。其实,我所知道的也就有限;因为家人长者都讳谈它。我所知道的一点点,都是日长月远,家人谈话中偶然流露出来,由零碎摭拾起来的。

多年以前,叔祖的学塾中有个聪明年少的门生,是个三代孤子。因为看见叔祖房里的幛幔笔套,与一幅大云锦上的刺绣,绣的都是各种姿态的美丽蝴蝶,心里对这绣蝴蝶的人起了羡慕之情:而这绣蝴蝶的姑娘因为听叔祖常常夸说这人,心里自然也早就有了这人。这故事中的主人以后是乘一个怎样的机缘相见相识,我不知道,长辈们恐怕也少知道。在我所摭拾的零碎资料中,这以后便是这悲惨故事的顶峰:一个三春天气的午间,冷清的后园的太湖石洞中,祖母因看牡丹花,拿住了一对仓皇失措的系裤带的顽皮孩子。

这幕才子佳人的喜剧闹了出来,人人夸说的绣蝴蝶的小姐一时连丫头也要加以鄙夷。放佚风流的叔祖虽从中尽力撮合周旋,但当时究未成功。若干年后,扬子江中八月大潮,风浪陡作,少年赴南京应考,船翻身亡。绣蝴蝶的小姐那时才十九岁,闻耗后,在桂花树下自缢,为园丁所见,救活了,没死。少年家觉得这小姐尚有稍些可风之处[1],商得了女家同意,大吹大擂接小姐过去迎了灵柩;麻衣红绣鞋,抱着灵牌参拜家堂祖庙,做了新娘。

这故事要不是二姑姑的,并不多么有趣;二姑姑要没这故事,我们这次也就不致急于要去。

母亲自然怂恿我们去。说我们是新结婚,也难得回家一次。二姑姑家孤寂了一辈子,如今如此想念我们,这点子人情是不能不尽的。但是阿圆却有点怕我们家乡的老太太。这些老太太——举个例,就如我的大伯娘,她老人家就最喜欢搂阿圆在膝上喊宝宝,亲她的脸,咬她的肉,摩挲她的臂膊;又要我和她接吻给她老人家看。一得闲空,就托支水烟袋坐到我们房里来,盯着眼看守着我们作迷迷笑脸,满口反复地说些叫人红脸不好意思的夸羡的话。这种种罗唣,我倒不大在意;可是阿圆就老被窘得脸红耳赤,不知该往哪里躲。——因此,阿圆不愿去。

我知道弊病之所在,告诉阿圆:二姑姑不是这种善于表现的快乐天真的老太太。而且我会投年轻姑娘之所好,照二姑姑原来的故事又编上了许多的动人的穿插,说得阿圆感动得红了眼睛叹长气。听说二姑姑决不会给她那种罗唣,她的不愿去的心就完全消除;再听了二姑姑的故事,有趣得如从线装书中看下来的一样;又想到借此可以暂时躲避家下的老太太;而且又知道金燕村中风景好,菉竹山房的屋舍阴凉宽畅:于是阿圆不愿去的心,变成急于要去了。

我说金燕村,就是二姑姑的村;菉竹山房就是二姑姑的家宅。沿着荆溪的石堤走,走的七八里地,回环合抱的山峦渐渐拥挤,两岸葱翠古老的槐柳渐密,溪中暗赭色的大石渐多,哗哗的水激石块声越听越近。这段溪,渐不叫荆溪,而是叫响潭。响潭的两岸,槐树柳树榆树更多更老更葱茏,两面缝合,荫罩着乱喷白色水沫的河面,一缕太阳光也晒不下来。沿着响潭两岸的树林中,疏疏落落点缀着二十多座白垩瓦屋。西岸上,紧临着响潭,那座白屋分外大;梅花窗的围墙上面探露着一丛竹子;竹子一半是绿色的,一半已开了花,变成槁色。——这座村子便是金燕村,这座大屋便是二姑姑的家宅菉竹山房。

阿圆是外乡生长的,从前只在中国山水画上见过的景子,一朝忽然身历其境,欣跃之情自然难言。我一时回想起平日见惯的西式房子,柏油马路,烟囱,工厂等等,也觉得是重入梦境,作了许多缥缈之想。

二姑姑多年不见,显见得老迈了。

“昨天夜里结了三颗大灯花,今朝喜鹊在屋脊上叫了三四次,我知道要来人。”

那张苍白皱摺的脸没多少表情。说话的语气,走路的步法,和她老人家的脸庞同一调子:阴暗,凄苦,迟钝。她引我们进到内屋里,自己跚跚颤颤地到房里去张罗果盘,吩咐丫头为我们打脸水。——这丫头叫兰花,本是我家的丫头,三十多岁了。二姑姑陪嫁丫头死去后,祖父便拨了身边的这丫头来服侍姑姑,和姑姑作伴。她陪姑姑住守这所大屋子已二十多年,跟姑姑念诗念经,学姑姑绣蝴蝶,她自己说不要成家的。

二姑姑说没指望我们来得如此快,房子都没打扫。领我们参观全宅,顺便叫我们自己拣一间合意的住。四个人分作三排走,姑姑在前,我俩在次,兰花在最后。阿圆蹈着姑姑的步子走,显见得拘束不自在,不时昂头顾我,作有趣的会意之笑。我们都无话说。

屋子高大,阴森,也是和姑姑的人相谐调的。石阶,地砖,柱础,甚至板壁上,都染涂着一层深深浅浅的暗绿,是苔尘。一种与陈腐的土木之气混合的霉气扑满鼻官。每一进屋的梁上都吊有淡黄色的燕子窝,有的已剥落,只留着痕迹;有的正孵着雏儿,叫得分外响。

我们每走到一进房子,由兰花先上前开锁;因为除姑姑住的一头两间的正屋而外,其余每一间房,每一道门都是上了锁的。看完了正屋,由侧门一条巷子走到花园中。邻着花园有座雅致的房,门额上写着“邀月”两个八分字。百叶窗,古瓶式的门,门上也有明瓦纸的册叶小窗。我爱这地方近花园,较别处明朗清新得多,和姑姑说,我们就住这间房。姑姑叫兰花开了锁,两扇门一推开,就噗噗落下三只东西来:两只是壁虎,一只是蝙蝠。我们都怔了一怔。壁虎是悠悠地爬走了;兰花拾起那只大蝙蝠,轻轻放到墙隅里,呓语着似地念了一套怪话:

“福公公,你让让房,有贵客要在这里住。”

阿圆惊惶不安的样子,牵一牵我的衣角,意思大约是对着这些情景,不敢在这间屋里住。二姑姑年老还不失其敏感,不知怎样她老人家就窥知了阿圆的心事:

“不要紧。——这些房子,每年你姑爹回家时都打扫一次。停会,叫兰花再好好来收拾。福公公虎爷爷都会让出去的。”

又说:

“这间避月庐是你姑爹最喜欢的地方;去年你姑爹回来,叫我把它修葺一下。你看看,里面全是新崭崭的。”

我探身进去张看,兜了一脸蜘蛛网。里面果然是新崭崭的。墙上字画,桌上陈设,都很整齐。只是蒙上一层薄薄的尘灰罢了。

我们看兰花扎了竹叶把,拿了扫帚来打扫。二姑姑自回前进去了。阿圆用一个小孩子的神秘惊奇的表情问我说:

“怎么说姑爹?……”

兰花放下竹叶把,瞪着两只阴沉的眼睛低幽地告诉阿圆说:

“爷爷灵验得很啦!三朝两天来给奶奶托梦。我也常看见的,公子帽,宝蓝衫,常在这园里走。”

阿圆扭着我的袖口,只是向着兰花的两只眼睛瞪看。兰花打扫好屋子,又忙着抱被褥毯子席子为我们安排床铺。里墙边原有一张檀木榻,榻几上面摆着一套围棋子,一盘瓷制的大蟠桃。把棋子蟠桃连同榻几拿去,铺上被席,便是我们的床了。二姑姑跚跚颤颤地走来,拿着一顶蚊帐给我们看,说这是姑爹用的帐,是玻璃纱制的;问我们怕不怕招凉。我自然愿意要这顶凉快帐子;但是阿圆却望我瞪着眼,好像连这顶美丽的帐子也有可怕之处。

这屋子的陈设是非常美致的,只看墙上的点缀就知道。东墙上挂着四幅大锦屏,上面绣着“菉竹山房唱和诗”,边沿上密密齐齐地绣着各色的小蝴蝶,一眼看上去就觉得很灿烂。西墙上挂着一幅彩色的《钟馗捉鬼图[2]》,两边有洪北江[3]的“梅雪松风清几榻,天光云影护琴书”的对子。床榻对面的南墙上有百叶窗子可以看花园,窗下一书桌,桌上一个朱砂古瓶,瓶里插着马尾云拂。

我觉得这地方好。陈设既古色古香,而窗外一丛半绿半黄的修竹,和墙外隐约可听的响潭之水,越衬托得闲适恬静。

不久吃晚饭,我们都默然无话。我和阿圆是不知在姑姑面前该说些什么好;姑姑自己呢,是不肯多说话的。偌大屋子如一大座古墓,没一丝人声;只有堂厅里的燕子啾啾地叫。

兰花向天井檐上张一张,自言自语地说:

“青姑娘还不回来呢!”

二姑姑也不答话,点点头。阿圆偷眼看看我。——其实我自己也正在纳罕着的。吃了饭,正洗脸,一只燕子由天井飞来,在屋里绕了一道,就钻进檐下的窝里去了。兰花停了碗,把筷子放在嘴沿上,低低地说:

“青姑娘,你到这时才回来。”悠悠地长叹一口气。

我释然,向阿圆笑笑;阿圆却不曾笑,只瞪着眼看兰花。

我说邀月庐清新明朗,那是指日间而言。谁知这天晚上,大雨复作,一盏三支灯草的豆油檠摇晃不定,远远正屋里二姑姑和兰花低幽地念着晚经,听来简直是“秋坟鬼唱鲍家诗[4]”;加以外面雨声虫声风弄竹声合奏起一支凄戾的交曲,显得这周遭的确鬼气殊多。也不知是循着怎样的一个线索,很自然地便和阿圆谈起《聊斋》的故事来。谈一回,她越靠紧我一些,两眼只瞪着西墙上的《钟馗捉鬼图》,额上鼻上渐渐全渍着汗珠。钟馗手下按着的那个鬼,披着发,撕开血盆口,露出两支大獠牙,栩栩欲活。我偶然瞥一眼,也不由得一惊。这时觉得那钟馗,那恶鬼,姑姑和兰花,连同我们自己俩,都成了鬼故事中的人物了。

阿圆瑟缩地说:“我想睡。”

她紧紧靠住我,我走一步,她走一步。睡到床上,自然很难睡着。不知辗转了多少时候,雨声渐止,月光透过百叶窗,映照得满屋凄幽。一阵飒飒的风摇竹声后,忽然听得窗外有脚步之声。声音虽然轻微,但是入耳十分清楚。

“你……听见了……没有?”阿圆把头钻在我的腋下,喘息地低声问。

我也不禁毛骨悚然。

那声音渐听渐近,没有了;换上的是低沉的戚戚声,如鬼低诉。阿圆已浑身汗濡。我咳了一声,那声音突然寂止;听见这突然寂止,想起兰花日间所说的话,我也不由得不怕了。

半晌没有声息,紧张的心绪稍稍平缓,但是两人的神经都过分紧张,要想到梦乡去躲身,究竟不能办到。为要解除阿圆的恐怖,我找了些快乐高兴的话和她谈说。阿圆也就渐渐敢由我的腋下伸出头来了。我说:

“你想不想你的家?”

“想。”

“怕不怕了?”

“还有点怕。”

正答着话,她突然尖起嗓子大叫一声,搂住我,嚎啕,震抖,迫不成声:“你……看……门上!……”

我看门上——门上那个册叶小窗露着一个鬼脸,向我们张望;月光斜映,隔着玻璃纱帐看得分外明晰。说时迟,那时快。那个鬼脸一晃,就沉下去不见了。我不知从那里涌上一股勇气,推开阿圆,三步跳去,拉开门。

门外是两个女鬼!

一个由通正屋的小巷窜远了;一个则因逃避不及,正在我的面前蹲着。

“是姑姑吗?”

“唔——”幽沉的一口气。

我抹着额上的冷汗,不禁轻松地笑了。我说:

“阿圆,莫怕了,是姑姑。”

朋友某君供给我这篇短文的材料,说是虽无意思,但颇有趣味,叫我写写看。我知道不会弄得好,果然,被我白白糟蹋了。

1932年11月26日戏记

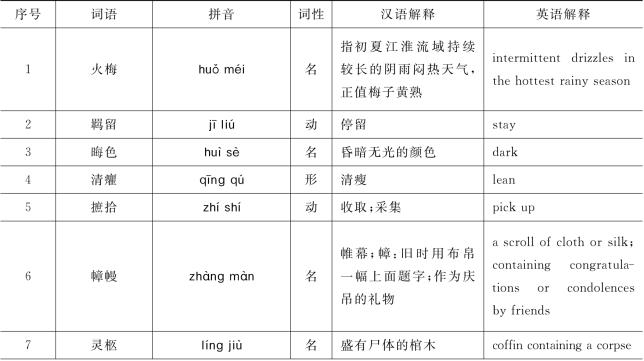

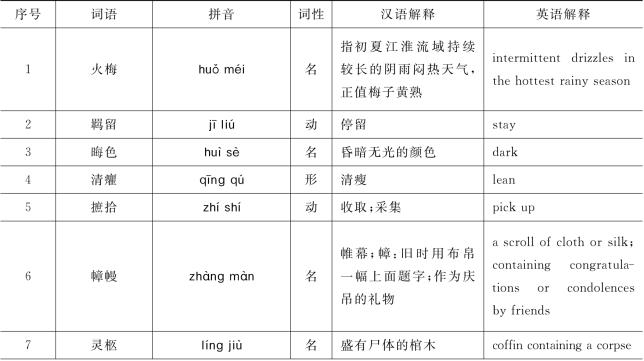

【生词】

(续表)

【阅读提示】

《菉竹山房》最早发表于1933年1月14日出版的《清华周刊》第38卷第12期,后编入《中国新文学大系》(1927-1937)第4集“小说集二”。小说“我”和新婚妻子阿圆去看望居住在菉竹山房老宅的二姑姑为线索,通过鬼趣殊多的环境描写,从独特的角度表现了一个传统女性无爱的凄凉人生,揭示出封建礼教对自然人性和女性生命的压抑、扭曲和摧残。

这是一个恋爱、婚姻的悲剧。封建社会正是悲剧的根源。女主人公的遭遇充满着古朴的传奇色彩。二姑姑曾是一个美丽聪慧、心灵手巧的少女,擅长绣美丽的蝴蝶。她与叔祖学塾的聪明门生在自然而然间互生爱慕,于后花园石洞里幽会,不料被家人发现。这幕才子佳人闹剧出来后,不但不能有情人终成眷属,而且人人夸说的绣蝶小姐,连丫头都鄙夷她。少爷赴南京赶考,不幸船翻人亡,绣蝶小姐闻讯后自缢得救。少年家中的长辈觉得这小姐尚有符合礼教之处,决定接她过门,小姐这才取得了抱着灵牌做新娘的资格,从此在菉竹山房里打发寂寞青春,过着与世隔绝的古墓般生活。

小说并没有对二姑姑年轻时的这个爱情悲剧展开描写,也没有在二姑姑这些年来的生活方面多费笔墨。而是借一对年轻夫妇探视二姑姑的所见所闻,把这个幽灵一般生活的迟暮妇人的心境,和菉竹山房那种重峦环抱、绿竹掩映、阴森幽静、巨宅空旷的环境融合在一起,揭示了被遗忘的人生角落里,两个女性虽生犹死的可悲境遇。《菉竹山房》的主要艺术特色正是借居室环境的描写,气氛渲染烘托,制造悬念,步步生发人物神韵的手法。

二姑姑居住的菉竹山房是三进大屋,高大、空旷、幽静、阴森;石阶、地砖、板壁上布满苔尘散发着霉气;尘封多年的住室结满了蛛网,院落里飘荡着几分鬼气。与二姑姑作伴的只有一个三十多岁面无表情、目光阴沉、语调低幽的丫头兰花。兰花引领青年夫妇看房间,当推开“邀月庐”的房门时,竟噗噗落下两只壁虎、一只蝙蝠,令人心惊肉跳。让人费解的是兰花与二姑姑竟称它们为福公公、虎爷爷,住在檐下的燕子也被称作青姑娘。更让青年夫妇感到神秘恐怖的是二姑姑的解释。那位早就葬身鱼腹的少年,也就是姑爹,竟然每年都要回来,常常见他“公子帽,宝蓝衫”,在园子里走动。兰花也说姑爹还会三朝两天来托梦。这一切听来令人毛骨悚然。作者这样写,以传神之笔勾出人物的内心世界。一个被封建礼教扼杀了幸福、埋没了青春,隔绝了人世的心灵,只能在灵魂不灭万有皆灵的幻觉中,沉浸于一种鬼趣瘮人的特殊世界中。作者还以环境气氛写人,在人与环境的协调中勾画出人物的神采。在死寂恐怖,如一座大古墓般的环境中生活的主人也确似墓中人一般,几乎没有一点人气:阴暗,凄淡,迟钝;兰花则瞪着阴沉的眼睛,讲起话来低幽幽地。写出了长期生活在与世人几乎隔绝的古墓似的环境中的人的性格特征。这种环境气氛的渲染,突出表现了封建社会、封建礼教对人性的压制、扭曲和摧残,绣蝴蝶的心灵手巧的美丽姑娘,变成了虽生犹死的古墓中人,这样的人间悲剧发人深省。

小说环境描写的突出特色是层层铺垫渲染阴森恐怖气氛,极致是“窥房”。那个风雨过后的夜晚,那间曾是姑爹生前最喜欢而且据说每年都要回来的房间,那对新婚夫妇在“秋坟鬼唱鲍家诗”的情景里,突然听到似鬼低诉的戚戚声,看到两个从窗口向里张望的鬼脸,把神秘恐怖的气氛渲染到无以复加的地步,随即小说突然由鬼及人,原来是二姑姑和兰花在窥视青年夫妇的床上生活。这是小说的神来之笔,其高明之处就在于它从鬼趣里写出人味。作为长辈,一个老太太,偷窥年轻晚辈的床上生活,似乎心理变态,但却符合人性的情理。虽然二姑姑是身世、环境,使她形成了墓中人般阴暗、凄清、苍白的性格,但她的内心深处,仍潜伏着对人的正常生活的强烈向往,“窥房”是人性的特殊表现,鬼脸一晃中显现出人性的微光。有画龙点睛之妙,一笔勾画出荒漠心灵的神髓,韵味隽永。

【思考与练习题】

1.请谈谈《菉竹山房》是一个什么样的悲剧?

2.简析《菉竹山房》结尾“窥房”在人物刻画和艺术结构上的作用。

3.分析《菉竹山房》里“鬼屋”的环境描写。

4.分析《菉竹山房》的艺术特色。

【拓展训练】

1.古有梁祝死后才“化蝶”双飞的故事,课文中二姑姑擅长“绣蝶”,但最终有情人无法终成眷属(“蝴蝶”这个意象在小说里出现了两处,一处是在故事的开篇,另一处是“我”在菉竹山房的邀月庐观看陈设时见到的)。“蝴蝶”在这两个故事中究竟有着什么样的意思?谈谈你的观点。

2.结合你所学习过的作品,对中国封建礼教背景下的爱情特点进行对比分析。

3.举行小组研讨会,对所选文章发表你的观点。

4.这篇小说里有哪几类人物,作者是怎样表现他们相互间的“窥视”心理的?

【注释】

[1]可风之处:可教化。

[2]《钟馗捉鬼图》:钟馗是传说中一个捉鬼的勇士,旧时民间有悬挂《钟馗捉鬼图》以驱邪的风俗。

[3]洪北江:即洪亮吉,清乾隆时的进士,研究经史、地理的学者,善诗文,著有《洪北江全集》。

[4]“秋坟鬼唱鲍家诗”:是唐朝诗人李贺所作《秋来》中的诗句。“鲍家诗”指南朝诗人鲍照的诗歌。