-

1.1前 言

-

1.21 星云世界的水手哈勃一天传奇般的生活

-

1.32 推销银河系的人——博克

-

1.43 两次获得诺贝尔奖的居里夫人

-

1.54 科学史上的悲剧人物哈伯

-

1.65 约里奥-居里夫妇

-

1.76 20世纪科学怪杰鲍林

-

1.87 为世界而生的霍奇金

-

1.98 穆利斯和科恩伯格的一场官司

-

1.109 摩尔根被误认为是清洁工

-

1.1110 缪勒的坎坷路

-

1.1211 情有独钟的女杰芭芭拉

-

1.1312 自然的见证人卡逊

-

1.1413 自律甚严的卢里亚

-

1.1514 对歌剧无限热爱的梅达沃

-

1.1615 酶的情人科恩伯格

-

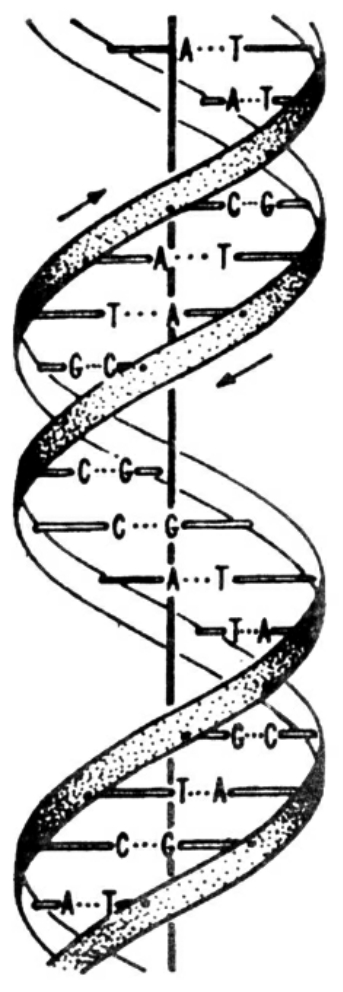

1.1716 DNA研究的奠基者富兰克林

-

1.1817 阿西莫夫的悼文:《永别了,朋友》

-

1.1918 避孕药的是非——杰拉西

-

1.2019 克里克的选择

-

1.2120 备受争议的沃森

-

1.2221 巴尔的摩的两次校长风波

-

1.2322 德国第一位获得诺贝尔奖的女性——芙尔哈德

-

1.2423 萨谬尔逊:我如何工作

-

1.2524 “叛逆者”弗里德曼

-

1.2625 自由主义经济学家斯蒂格勒

-

1.2726 穿过沼泽地的豪尔绍尼

-

1.2827 逃脱病魔控制的天才纳什

-

1.2928 活泼严肃可爱的希尔伯特

-

1.30主要参考文献

-

1.31后 记

1

啊,科学家也这样?——科学大师的故事