7 宇称守恒坍塌记

大约两年前,整个科学史上最令人惊奇的发现之一诞生了。……我指的是由杨振宁和李政道在哥伦比亚大学作出的发现。这是一项最美妙、最独具匠心的工作,而且结果是如此的惊奇,以至于人们会忘记思维是多么美妙。它使我们再次想起物理世界的某些基础。直觉、常识——它们简直倒立起来了。这一结果通常被称为宇称的不守恒性。

斯诺(C.P.Snow)

一部物理学史充满了离奇惊人的事件,如果撇开那些令人生畏的数学公式和一些读起来令人别扭的专业术语,其离奇曲折的程度绝不亚于一部福尔摩斯探案集。如果就“破案”的难度和技巧而言,那比后者还不知道要强多少倍。

20世纪30年代,在β衰变(原子核辐射出电子以后引起核的一种衰变)中出现了“能量被劫”案,即β衰变以后能量少了一点。这一“劫案”引起物理学家的极大震动,物理学一时陷入了巨大的危机。有些著名科学家如玻尔大胆地提出:在基本粒子作用过程中能量也许根本就不守恒。这时,始终以自然定律的对称性和守恒性这个强烈的美学信念指引自己研究的泡利,为了拯救这一危机,提出能量守恒定律肯定没有问题,少许能量被“劫”是因为有一种人们尚不知道的“蟊贼”——中微子,是它“劫”走了能量。能量守恒定律由此获得拯救,泡利立了一大功。

到了1956年,又出现了所谓“θ-τ之谜”威胁着另一个守恒定律——宇称守恒定律。物理学家又一次陷入黑暗,不知所措。泡利这位在20世纪30年代为拯救能量守恒定律立下卓越功绩的“福尔摩斯”又要披挂上阵,重抖当年雄风,拯救宇称守恒定律,解开“θ-τ之谜”。哪知沧海桑田、时异事殊,这次他居然败在了三位年轻的华人物理学家杨振宁、李振道和吴健雄手下。

世界上最著名的侦探福尔摩斯。照片上是电影中福尔摩斯(左)和他的帮手华生。背景是著名的贝克街221号B

自然界真是比柯南·道尔(福尔摩斯探案的作者)更富有想象力啊!

诺特的伟大发现:对称性与守恒定律

我们这里首先对守恒和不变性之间的关系做一点解释。在高中物理课中,每一个中学生都要学到好几个守恒定律,如能量守恒定律、动量守恒定律、角动量守恒定律、电荷守恒定律等。物理学中的守恒定律远不止高中物理告诉我们的那几个守恒定律,还有许多许多。物理学家对守恒定律有一种特殊的偏爱,因为守恒给了我们一种秩序,一种和谐,一种美感。在一个一定的系统中,不论发生了多么复杂的变化,如果有一个量(如能量、动量……)在变化中始终保持不变,那么这种变化就在表面的杂乱无章中呈现出一种简单、和谐的关系,这不仅有美学的价值,而且具有重要的方法论的意义。例如一个力学问题,高中学生都能体会到,如果用牛顿三定律来解决,有时得经过极繁杂的力的分析和多重计算才能解出,但如果可以用守恒定律,那就可以避免中间转换过程繁复的计算,直截了当地取初态和终态的守恒量,迅速而简洁地求出所需的答案。每当这时,解题的中学生就会感到十分惬意痛快。这就是守恒定律的微妙之处。在物理研究中,守恒定律的发现往往给物理学家带来意料不到的巨大的成功。

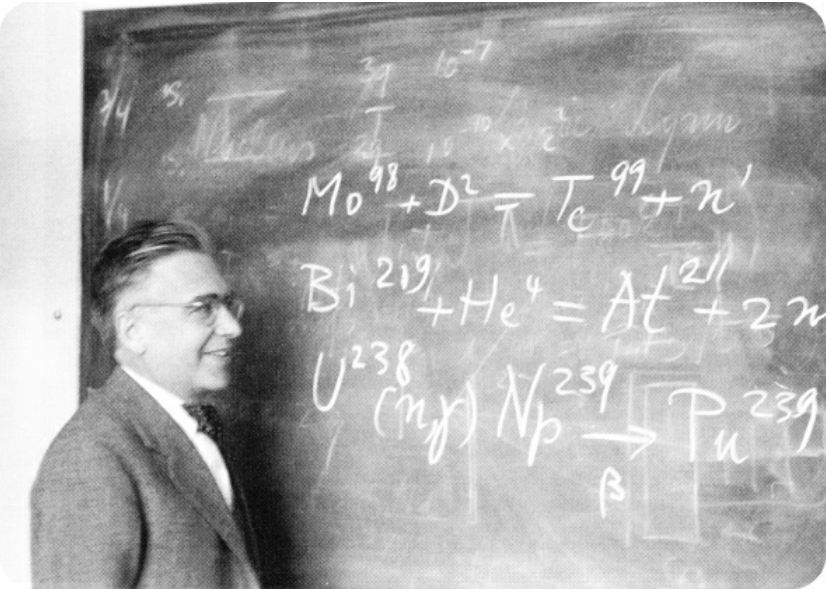

1949年秋天,杨振宁于美国费城

守恒的普遍性和重要性引起了物理学家们的深思:在守恒定律的背后,有没有更深刻的物理本质?到19世纪末,数学家和物理学家才终于认识到,某一物理量的守恒必然与某一种对称性相联系。杨振宁(1922— )在1957年12月11日的诺贝尔演讲中曾经详细谈到了这一关系。他指出:

一般说来,一个对称原理(或者,一个相应的不变性原理)产生一个守恒定律。……这些守恒定律的重要性虽然早已得到人们的充分了解,但它们同对称定律间的密切关系似乎直到20世纪才被清楚地认识到。……我要强调,这样通过复杂实验发展起来的对称性,观念上既简单又美妙。对物理学家来说,这是一个巨大的鼓舞。……然而,直到量子力学发展起来以后,物理的语汇中才开始大量使用对称观念。……对称原理在量子力学中所起的作用如此之大,是无法过分强调的。……当人们仔细考虑这过程中的优雅而完美的数学推理,并把它同复杂而意义深远的物理结论加以对照时,一种对于对称定律的威力的敬佩之情便会油然而生。

杨振宁的这段话言简意赅,但对于没有学习较多物理学知识的人来说似乎有点抽象,不大容易懂。其实,在初、高中物理学中,有很多有关对称性方面的定律,只不过没有用“对称性”(symmetry)来描述罢了。例如:能量守恒定律与“时间平移对称性”相联系,即物理规律在t时刻成立,那么在另一时刻t′它也还是成立;与动量守恒定律相关的是“空间平移对称性”,即某一规律在中国武汉市成立,那么在美国的普林斯顿照样成立;角动量守恒定律则与“空间转动对称性”相联系,即物理规定不会因为空间转动而改变,在空间站绕地球转动时,里面的物理规律不会发生改变,与地面上的一样。每一个守恒定律都对应着一种对称性。在20世纪30年代以后,对物理学家来说这已经是一种常识,一种极有价值的理论和工具。人们可以利用扩大对称性的方法,寻找和发现宇宙更深刻、更美妙的奥秘。

这种守恒定律与相应的对称性的关系是由德国女数学家A.埃米·诺特(1882—1935)在20世纪20年代发现的。由于这一发现,诺特成为20世纪最伟大的数学家之一。她的研究成果奠定了广义相对论的一块基石,为爱因斯坦的理论提供了坚实的数学基础,还成为量子场论和粒子物理学的基本工具。

德国女数学家A.埃米·诺特。她首先把对称性原理和守恒定律联系在一起。这种联系现在称为诺特定律,是物理学中的基本定律之一

什么是宇称守恒定律

为了让读者了解什么是“θ-τ之谜”,我们还得简单介绍一下守恒定律中的“宇称守恒定律”(law of parity conservation)。高中物理学的几个守恒定律如能量守恒定律、动量守恒定律等,这些都是比较简单的守恒定律,它们可以在时空中连续变换,比如时间可以一点接一点连续地改变,空间位置可以一处接一处连续地改变。而“宇称”是指物理定律在左右之间完全对称。这种对称是一种分立的而不是连续的对称。如果打一个浅显的比喻就是,一个基本粒子遵循的运动规律与它的“镜像”粒子(即这个粒子在镜中的像)所遵循的运动规律完全一样。举一个例子:一个粒子在作速率、半径一定的圆周运动,镜子中的那个“像”粒子也会作同样速率、同样半径的圆周运动,只不过一个如果左旋,另一个则右旋。这种对称在经典力学中称左右对称或镜像对称。但是在经典力学中,这种对称却找不到相应的守恒量,因而不产生守恒定律。这样,左右对称在经典力学中就不具有十分重要的意义。但在量子力学中,分立变换下的对称性和连续变换下的对称性一样,也可以形成守恒定律——宇称守恒定律,找到一个守恒的量——宇称(parity)。

宇称守恒定律中的守恒量“宇称”就像质量、电荷等物理量一样,也是描述基本粒子物理性质的一个物理量。宇称的特点是它像自然数分奇数、偶数一样,也有奇宇称、偶宇称两种。宇称守恒定律是指粒子(系统)的宇称在相互作用前后不会改变:作用前粒子系统的宇称为偶(奇),则作用后也还必须是偶(奇);作用前后宇称的偶、奇发生了改变,则宇称为不守恒。与宇称守恒相关联的对称性就是左右对称或空间反射不变。

由于在引力、电磁和强相互作用中,物理学家在实验中发现宇称都是守恒的,于是物理学家毫不犹豫地把它推广到原子核物理、介子物理和奇异粒子等弱相互作用中。而且,这一推广应用似乎颇有成效,于是物理学界普遍地相信,宇称守恒定律有如能量、动量等守恒定律一样,是一条普适的规律。从宏观现象得到的左右对称的规律,看来也完全适用于微观世界。

在科学史上,科学家们经常扩大已发现规律的适用范围,向未知领域进行探索。1959年获得诺贝尔物理学奖的埃米利奥·赛格雷(1905—1989)说过:

一旦某一规则在许多情况下都成立时,人们就喜欢把它扩大到一些未经证明的情况中去,甚至把它当作一项“原理”。如果可能的话,人们往往还要使它蒙上一层哲学色彩,就像在爱因斯坦之前人们对待时空概念那样。

由于夸大了对称性的绝对性,人们往往忽视或否认对称性中的不对称因素,这常常会使物理学家们的研究误入困境。除了这种偏向以外,还有一种偏向是过分夸大对称性的适用范围,认为对称性可以包打天下,放之四海而皆准,绝无例外。在物理学史上,由于偏向而导致困境的例子也是很多的,但最有戏剧性的是宇称守恒定律在1957年的遭遇。

意大利裔美国物理学家赛格雷正在讲课

由于在其他相互作用中宇称是守恒的,于是人们自然而然地认为在弱相互作用中宇称也一定是守恒的。所以在1956年以前,宇称守恒定律与能量守恒定律一样,已被认为是物理学中的“原理”,是金科玉律、不易之典,谁也没有想到(或有胆量)去怀疑它。后来,由于出现了“θ-τ之谜”,杨振宁和李政道两人为了解决这个让整个物理学界为之迷惘的谜,最终开始怀疑宇称守恒定律的普适性。

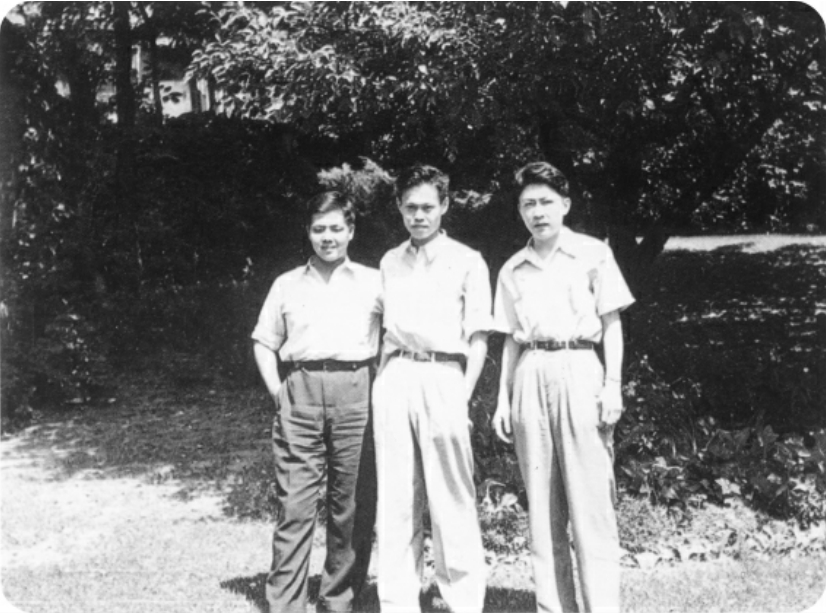

左起:李政道、杨振宁和朱光亚,于1947年夏摄于密歇根大学校园

下面先简单介绍一下“θ-τ之谜”。在1947年,实验物理学家们发现,宇宙射线中有一个被称为“θ粒子”的粒子在衰变时,变成了两个π介子,即

![]()

1949年他们又发现一个新的“τ粒子”,它可以衰变为三个π介子,即

![]()

不同的粒子有不同的衰变方式,这当然不是什么令人瞩目的大事。但后来就是这两种粒子引出了大问题。

随着实验的进展,人们发现θ粒子和τ粒子除了衰变的方式和结果不一样以外,其他方面的性质几乎完完全全一样。如果从衰变的结果来看,θ粒子与τ粒子的宇称不同,θ粒子的宇称为偶,而τ粒子则具有奇宇称。如果θ粒子和τ粒子真是同一种粒子,那就违背了宇称守恒定律。因为宇称守恒定律告诉我们:同一种粒子具有同样的宇称。如果坚持宇称守恒定律是不能动摇、不可怀疑的,那就必须承认θ粒子和τ粒子是两种不同的粒子。

于是,物理学家只能在两个选择中决定取舍:要么认为θ粒子和τ粒子只能是不同的粒子,以拯救宇称守恒定律;要么承认θ粒子和τ粒子是同一种粒子,而宇称守恒定律在这种弱相互作用支配下的衰变中不守恒。

在开始一段时期里,人们囿于传统的信念,根本不愿意相信宇称会真的在弱相互作用中不守恒,因此都尽力改进实验设备和方法,寻找θ粒子和τ粒子之间的其他不同点,以证明它们是不同的两种粒子。但是,一切努力均劳而无功,除了宇称不同,它们实在无法区分。物理学家又一次陷入了迷惘和思索之中。这种情形正如杨振宁所说:

那时候,物理学家发现他们所处的情况就好像一个人在一间黑屋子里摸索出路一样,他知道在某个方向上必定有一个能使他脱离困境的门,然而这扇门究竟在哪个方向上呢?

李政道和杨振宁的合作

在解决“θ-τ之谜”的过程中,杨振宁与比他年轻四岁的李政道(1926— )开始了辉煌的合作。

1946年秋天,李政道到美国后决定进芝加哥大学攻读物理系研究生课程。他选芝加哥大学的原因之一是芝加哥大学有闻名世界的物理学大师费米教授。

那时杨振宁正好也在芝加哥大学,在他的介绍下,费米教授成了李政道的导师。1948年,李政道和杨振宁合作写了一篇文章《介子和核子》。杨振宁后来回忆说:

李政道1946年秋到芝加哥大学当研究生。我俩早些时候在中国或许见过面,然而,只是到了芝加哥才真正彼此相识。我发现,他才华出众,刻苦用功。我们相处得颇投机,很快就成了好朋友。

1950年,在费米的指导下,李政道在芝加哥大学获得了博士学位。1951年,李政道来到普林斯顿高级研究所,而杨振宁在3年前就来到这儿。于是杨振宁和李政道在弱相互作用的研究中开始合作。1953年,李政道到哥伦比亚大学任教(1956年晋升为教授),为了继续两人已经开始的合作,他们两人订立了相互访问的制度。杨振宁每周抽一天时间去哥伦比亚大学,李政道则每周抽一天到普林斯顿或布鲁克海文。这种例行互访持续了6年。杨振宁曾回忆说:

这是一种非常富有成果的合作,比我同其他人的合作更深入广泛。这些年里,我们彼此相互了解得如此之深,以致看来甚至能知道对方在想些什么。但是,在气质、感受和趣味等诸方面,我们又很不相同,这些差异对我们的合作有所裨益。

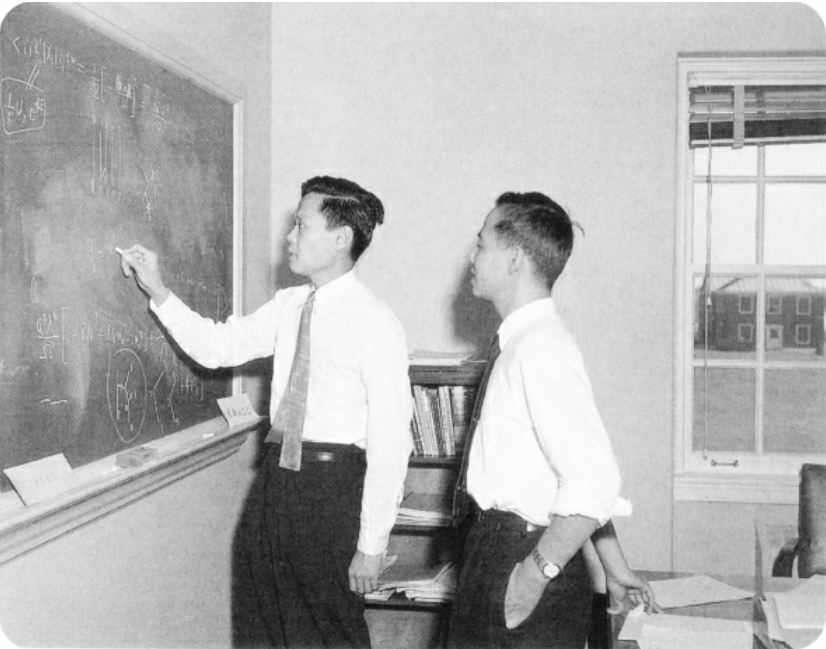

李政道和杨振宁在普林斯顿高级研究所有密切的合作

在“θ-τ之谜”引起物理学界极大关注之时,杨振宁和李政道当然也非常关注这一件大事的动向。事实上杨振宁说过,他们两人当时“最关注的自然是θ-τ之谜”。

李政道和杨振宁的合作,一时成为合作出成果的最佳典范

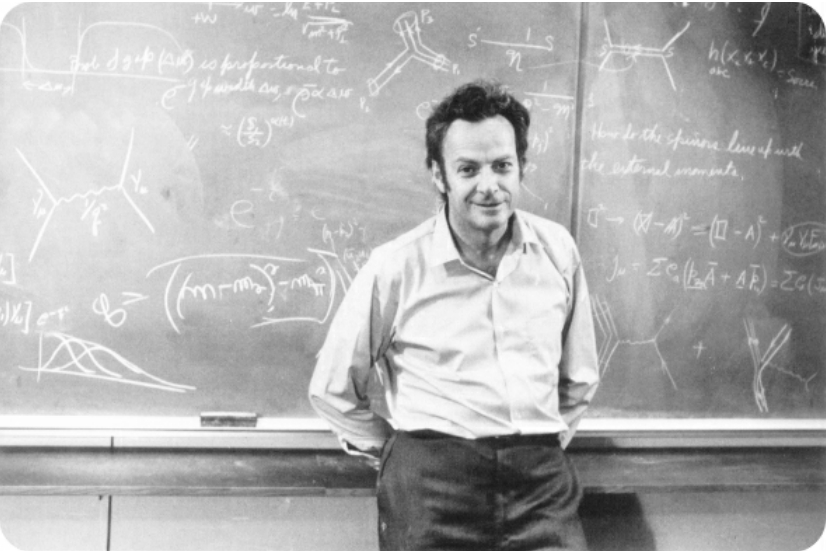

1956年4月,第六届罗彻斯特会议在罗彻斯特大学召开,这是国际高能物理会议。这次会议最受与会者关注的问题就是“θ-τ之谜”。加州理工学院来的理查德·费曼(1918—1988)在有一天的会议上提出来:宇称守恒定律有时会遭到破坏吗?费曼是一位不寻常的天才,也是一位非常风趣的天才,费曼曾经把他为什么想到这个问题的故事告诉给别人,这个故事十分有价值,所以特别转述在下面。

在发言的头一天晚上,与费曼同住在一个旅馆房间的实验物理学家马丁·布洛克就向他提出:“θ-τ之谜”的答案可能非常简单,也许可爱的宇称守恒定律并不总是成立的。费曼回答说:要真是这样,那我们就有一个区分左右的方法,这可会让人们大吃一惊哟!但是,他看不出这个定律与已知的实验结果有任何矛盾。不过,他答应在第二天的会上把这个问题提出来,看有没有人能在这一设想中找出什么错误。在第二天的会议上,费曼果然提出了这个问题。

在开始发言时他说:“我替马丁·布洛克提出一个问题……”

然后他说,他本人认为布洛克的这个想法十分有趣,如果今后证明它是对的话,荣誉应归于布洛克。

杨振宁和李政道都出席了这次会议,李政道是第一次参加这个会议。对于费曼提出的问题,杨振宁给了一个很长的回答。杨振宁讲话的大意在大会记录中的记载是这样的:

杨振宁认为经过这么长的一段时间,而我们对于θ粒子和τ粒子的衰变了解是这么的少,也许最好对这个问题保持一个开放的想法。遵循这种开放思考的研究方式,费曼对于这个争论提出了一个问题:θ和τ会不会是同一种粒子的不同宇称态呢?而它们没有固定的宇称性,这也就是说宇称是不守恒的?这就是说,自然界是不是有一种单一确定右手和左手的方式呢?杨振宁说他和李政道曾研究过这个问题,但没有得到任何确切的结论……也许宇称守恒……是不准确的。

加州理工学院的物理学家费曼

布洛克大约没有听懂杨振宁的讲话,在会下他问费曼:

他讲了些什么?

费曼回答说:

我也不知道,我不懂他讲些什么。

费曼后来在回忆中写道:

人们后来嘲笑我,说我之所以在开场白中提到布洛克,是因为我害怕与这个鲁莽的想法联系一起。我想,这个想法未见得能成为事实,但是也有可能成为事实,而且如果一旦成为事实,那将是十分激动人心的。

这时普林斯顿高级研究所春季学期已经结束,杨振宁和家人到布鲁克海文度假。在度假期间,他和李政道的每周两次互访仍然继续保持。

后来他们两人想到:如果人们假设宇称只在强作用中守恒,在弱作用中则不守恒,那么θ和τ是同一种粒子的结论就不会遇到困难。

为了要弄清上述想法是否正确,他们认为最好利用β衰变。因为研究得最多的弱相互作用是β衰变。做过的β衰变实验有上千种。这些做过的实验能否证实在强相互作用中宇称守恒而在弱相互作用中宇称不守恒呢?为此,要对所有这些做过的β衰变实验统统“重新研究”。

第二个星期,杨振宁到哥伦比亚大学拜访李政道,他们一起沿哥伦比亚大学附近的克莱蒙街信步漫游时,他们决定重新考察所有β衰变实验的“清单”。在随后的两个星期中,杨振宁的时间都花在对这些β衰变过程的计算上。结果发现:在所有这些过程中,原先的实验并不能决定弱相互作用中宇称是否守恒。换句话说,原先所有的β衰变实验同β衰变中宇称是否守恒的问题毫无关系。后来,杨振宁曾这样描述他们两人当时对这个结果引起的心理反应:

长久以来,在毫无实验证据的情况下,人们都相信,弱相互作用中宇称守恒,这是十分令人惊愕的。但更令人吃惊的是,物理学如此熟知的一条时-空对称定律面临破产。我们并不喜欢这种前景,只是由于试图理解“θ-τ之谜”的各种其他努力都归于失败,我们才不得不去考虑这样一种情景。

5月底,杨振宁和李政道合作的论文完成,论文的题目是《在弱相互作用中,宇称是守恒的吗?》。他们立即将该论文寄给了《物理评论》杂志。后来在10月份发表时,题目改成了《弱相互作用中宇称守恒的问题》,这是因为该杂志编辑部规定,文章的标题不应该有问号。

他们的结论被物理学界知道以后,大部分物理学家认为违反宇称守恒定律几乎是不可能的,像著名的美国物理学家尤金·维格纳(1902—1995,1963年获得诺贝尔物理学奖)、苏联物理学家列夫·朗道(1908—1968,1962年获得诺贝尔物理学奖)、奥地利物理学家泡利等开始都持坚决反对的态度。当时被人们认为最伟大的理论物理学家泡利在给魏斯科普夫的一封信中说:

我不相信上帝是一个没用的左撇子,我愿意打一个大赌,实验一定会给出一个守恒的结果。

后来,美国著名物理学家弗里曼·戴森(1923— )在1958年第9期的《科学美国人》(Scientific American)上发表了一篇文章,关于他和他的同事多数“缺乏想象力”写了一段老实话:

我看了(李政道和杨振宁论文的)副本。我看了两次。我说了“非常有趣”以及类似的一些话。但我缺乏想象力,所以我说不出“上帝!如果这是真的,那物理学将开辟出一个崭新的分支”。我现在还认为,除了少数例外,其他物理学家那时和我一样缺乏想象力。

但杨振宁和李政道知道,他们的假说到底对或者不对,只有用实验来检验。

美国著名物理学家弗里曼·戴森

吴健雄接受挑战

想请一位实验物理学家来做验证假说的实验并不那么容易。实验物理学家关注的是这样的问题:究竟值不值得做一个实验来检验弱相互作用中宇称是否守恒。因为,杨振宁和李政道设计的7个实验都非常困难,因此,只有少数几个小组的物理学家愿意接受挑战。这很容易理解,并不奇怪。杨振宁曾经怂恿一位实验物理学家利昂·莱德曼(1922— )做一个他们设计的实验,但是莱德曼开玩笑地说,一旦他找到一位绝顶聪明的研究生供他当奴隶使用,他就会去做这个实验。

幸亏这时李政道的哥伦比亚大学同事吴健雄(1912—2005)答应了李政道的请求。

当1956年李政道找吴健雄做β衰变实验以验证宇称是否守恒时,吴健雄已经是在β衰变物理实验研究中最具权威的学者。当时吴健雄原本决定和丈夫袁家骝先到日内瓦出席一个高能物理会议,然后再去东南亚做一趟演讲旅行。这是她1936年离开中国以后第一次回到东亚,他们还准备到中国台湾进行一次访问。

但在和李政道的讨论中,吴健雄认识到对于研究β衰变的原子核物理学家来说,这是进行一个重要实验的黄金机会,不可以随意错过。杨振宁说,当时只有吴健雄看出这一实验的重要性,这表明吴健雄是一位杰出的科学家,因为杰出科学家必须具有很好的洞察力。

1956年6月初,吴健雄决定同美国国家标准局的物理学家恩斯特·安布勒、雷蒙·海沃德、戴尔·霍普斯和拉尔夫·赫德逊一起合作,进行β衰变中宇称是否守恒的实验。

吴健雄(右)在伯克利时,与奥本海默(中)和她的指导老师塞格雷等人合影

随着吴健雄实验的进展,物理学界开始有更多的人关心和讨论这件事,气氛比半年前热闹多了,有趣的故事也纷纷出笼。1989年以74岁高龄获诺贝尔物理学奖的诺尔曼·拉姆齐(1915— ),那时想利用橡树岭国家实验室的设备做实验,检验弱相互作用中宇称是否守恒。有一天,费曼遇见拉姆齐,问道:“你在干些什么?”

拉姆齐回答说:

我正准备检验弱相互作用中宇称守恒的实验。

费曼这位在美国科学界才高八斗、满腹珠玑的卓伟之才立即说:

那是一个疯狂的实验,不需要在那上面浪费时间。

与吴健雄合作做宇称守恒实验的美国国家标准局的3位物理学家:安布勒(右一)、海沃德(右二)和赫德逊(左一)

他还建议以10 000∶1来赌这个实验绝不会成功。

拉姆齐回答说:

如果实验成功,我和我的学生会得到诺贝尔奖,如果不成功,我的学生也有了博士论文的题目。

后来,他们将赌注改为50∶1;再后来,由于橡树岭国家实验室不支持,拉姆齐的实验没做成。吴健雄的实验成功之后,有人说费曼倒是谦谦君子,很守信用,签了一张50元的支票给拉姆齐,安慰他万分遗憾和失望的心情。但费曼自己却回忆说,因为拉姆齐没有做这个实验,所以他“保住了50元的支票”。

“伟大的泡利”曾经和吴健雄一起工作过,他对她十分敬重,曾经说:

吴健雄这位中国移民,对核物理这门科学的兴趣简直浓厚到了令人难以想象的程度。和她讨论核物理方面的问题,她会滔滔不绝,忘记了夜晚窗外早已是皓月当空。

由于泡利对宇称可能不守恒一直是极度怀疑的,所以当他从他以前的学生魏斯科普夫(1908—2002)那儿得知吴健雄正准备用实验来检验宇称是否守恒的时候,他立即回信给魏斯科普夫说,由他的想法观之,进行这个实验是浪费时间,他愿意下任何数目的赌注来赌宇称一定是守恒的。

他还对一位叫坦默尔的物理学家说:

像吴健雄这么好的一个实验物理学家应该找一些重要的事去做,不应该在这种显而易见的事情上浪费时间。谁都知道,宇称一定是守恒的。

过了几个月以后,泡利又在另一个地方遇见坦默尔,再次谈到吴健雄的实验,泡利十分武断地说:

我上次说的话没错,这件事该结束了!

但是泡利和费曼都没有料到,到了1956年圣诞节时,吴健雄实验小组已经差不多可以说是成功地证明了宇称在弱相互作用中的确并不守恒。但吴健雄却仍然难以相信自然界竟有如此奇怪的事情,她唯恐实验中有什么没注意到的错误,所以当她把他们小组的实验结果告诉杨振宁和李政道时,她叮嘱他们暂时保密,她还需要对实验进行再次检查。但年轻的李政道显然觉得吴健雄过分谨慎,在1957年1月4日哥伦比亚大学物理系例行的“星期五午餐”聚会上,他迫不及待地把实验的结果告诉了与会的人。当时与会的有一个叫莱德曼的实验物理学家听到这个消息后,立即赶回自己的实验室,用另一个更加明显显示结果的实验来检验宇称是否守恒,结果4天就有了结果。1月8日早上6点,莱德曼用电话告诉李政道说:

宇称定律死了。

1月5日,杨振宁给正在加勒比海度假的奥本海默发了一封电报,把吴健雄的实验结果告诉了他。奥本海默的回电只有几个字:

走出了房门。

奥本海默这样回电,是因为1956年杨振宁在一次报告中曾经说:

物理学家发现他们所处的情况就好像一个人在一间黑屋子里摸索出路一样,他知道在某个方向上必定有一个能使他脱离困境的门,然而这扇门究竟在哪个方向上呢?

1月9日清晨2点,吴健雄实验小组的实验查证结束,小组的五个人用上好的法国葡萄酒为他们推翻了宇称守恒定律而干杯。1月15日,吴健雄等人的实验报告论文完成,寄给了《物理评论》杂志。这一天,哥伦比亚大学还举行了新闻发布会,宣布了这一实验结果(2月15日,论文正式刊出)。1957年1月16日,《纽约时报》在它的头版登出了一篇文章,标题是:

《哥伦比亚大学和普林斯顿高级研究所的科学家们正在准备推翻物理学的基本概念/对核理论中的宇称守恒提出挑战》

“θ-τ之谜”最终被解开了,这是一个无可比拟的、重大的革命性进展。剑桥大学的奥托·弗里什(1904—1979)在当时的一次演讲中说:

吴健雄实验小组的成员在安装实验设备。左起:赫德逊、安布勒、霍普斯和海沃德

“宇称是不守恒的”这样一句令人难解的话语,像新的福音一样传遍了全世界。

杨振宁、李政道与他们的好友派斯(左一)和戴森摄于普林斯顿

阿伯拉罕·派斯(1918—2002)说:

李政道和杨振宁的建议导致了我们对物理学理论根本结构的认识的一次伟大解放。原理再次被判明是一种偏见……T.D.和弗兰克[1],这是熟人对他们的称呼,他们风雅而又机智,对物理学有超凡的洞察力和有条不紊的本领。他们的意见被理论家和实验家们所敬重。在这方面,他们颇有一点已故的费米的风格。

吴健雄在完成实验以后,有两个星期几乎无法入眠。她一再自问道:为什么老天爷要她来揭示这个奥秘?她还深有体会地说:

这件事给我们一个教训,就是永远不要把所谓“不验自明”的定律视为是必然的。

人们对对称性的了解,或者说对物理学之美的了解更加深刻了。

最让人们关心的也许是泡利,他在此之前是那样信誓旦旦地宣称宇称决不会不守恒,现在会怎么说呢?幸好留下了1957年1月27日他给魏斯科普夫的信。他在信中写道:

现在第一次震惊已经过去了,我开始重新思考。……现在我应当怎么办呢?幸亏我只在口头上和信上与别人打赌,没有郑重其事,更没有形成文字,否则我哪能输得起那么多钱呢!不过,别人现在是有权来笑我了。使我感到惊讶的是,与其说上帝是个左撇子,还不如说他用力时,他的双手是对称的。总之,现在面临的是这样一个问题:为什么在强相互作用中左右是对称的?

在写信给魏斯科普夫之前的1月19日,泡利还写了一封信恭贺吴健雄的成功,信上说,自然界为什么只让宇称守恒在弱相互作用中不成立,而在强相互作用中仍然成立,这让他感到十分迷惑。泡利的迷惑直到现在仍然没有找到答案。

荣获诺贝尔物理学奖

1957年1月30日,美国物理学会在纽约的纽约人旅馆召开年会,这次年会最热门的话题显然是刚宣布不久的宇称不守恒的实验。2月2日下午,这天正好是星期六,大会举行了关于宇称不守恒的专题讨论会。虽然这天是周末,但由于讨论的内容十分惊人,结果会场爆满,除了吊灯上没有人以外,会议厅挤满了人。许多参加会议的人后来都说,参加这个会议真有一种亲眼目睹科学历史转折点的感觉。

震惊之后人们开始想到,为什么在这个重大历史转折点上,恰恰是三位华人物理学家引导物理学界迈过历史的门槛,解决了一个“物理学理论根本结构”的问题,使人们的根本认识发生“一次伟大解放”呢?美国一位杂志编辑小坎佩尔推测,也许在西方和东方世界文化背景中的某些差异,如美学观念的不同,促使华人科学家去研究自然法则的不对称性。《科学美国人》的编辑、著名科普作家伽德勒更认为,中国文化素来强调和重视不对称性。他以中国的“阴阳图”符号为例说明他的思考。阴阳符号是一个非对称分割的圆,并涂成黑白(或黑红)两色,分别代表阴和阳。阴阳表示了自然界、社会以及人的一切对偶关系,如善恶、美丑、雌雄、左右、正负、天地、奇偶、生死等,无穷无尽。而且最妙的是每一颜色中有另一颜色的小圆点,这是指阴中有阳、阳中有阴,丑中有美、美中有丑,奇中有偶、偶中有奇,生中有死、死中有生,对称中有不对称、不对称中有对称……这种对称-不对称性的美学思想传统也许早就使杨振宁和李政道耳濡目染、潜移默化,比重视对称性的西方科学家更容易打破西方科学美学传统中保守的一面。伽德勒还举了西方宗教的符号为例,西方宗教的十字架和犹太教的大卫星(正六角形)比起中国的阴阳符号具有更大的对称性。伽德勒的见解很有意思,也许有深层的启示意义。1977年获得诺贝尔化学奖的普利高津也说过,“中国文化是欧洲科学灵感源泉”,这句话显然值得深思。

我国作家汪曾祺先生在《文化的异国》一文中曾经说道:“中国和西方的审美观念是有很大的不同的。”他举了几个例子:

美国也有荷花,但美国人似乎并不很欣赏。他们没有读过周敦颐的《爱莲说》,不懂得什么“香远益清”,“出淤泥而不染”。

美国似乎没有梅花。有一个美国人翻译中国诗,把梅花译成了杏花。美国人不了解中国人为什么那样喜爱梅花。他们不懂得“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”。不懂得这样的意境,不懂得中国人欣赏花,是欣赏花的高洁,欣赏在花之中所寄寓的人格的美。

汪曾祺先生说的“意境”很有意思。他的意见可以作为伽德勒见解的一个注释。

由于杨振宁和李政道的发现深刻影响了科学理论的结构,给科学认识带来一次伟大的解放,再加上吴健雄迅速用实验证实了他们的理论,所以,1956年才提出猜想,1957年诺贝尔物理学奖就授给了杨振宁和李政道这两位年轻的华人物理学家。一个影响如此重大的理论从提出到获奖只有不到两年的时间,在诺贝尔奖50多年历史上是十分罕见的,这显然与吴健雄的实验证实有重要关系。

中国的阴阳图

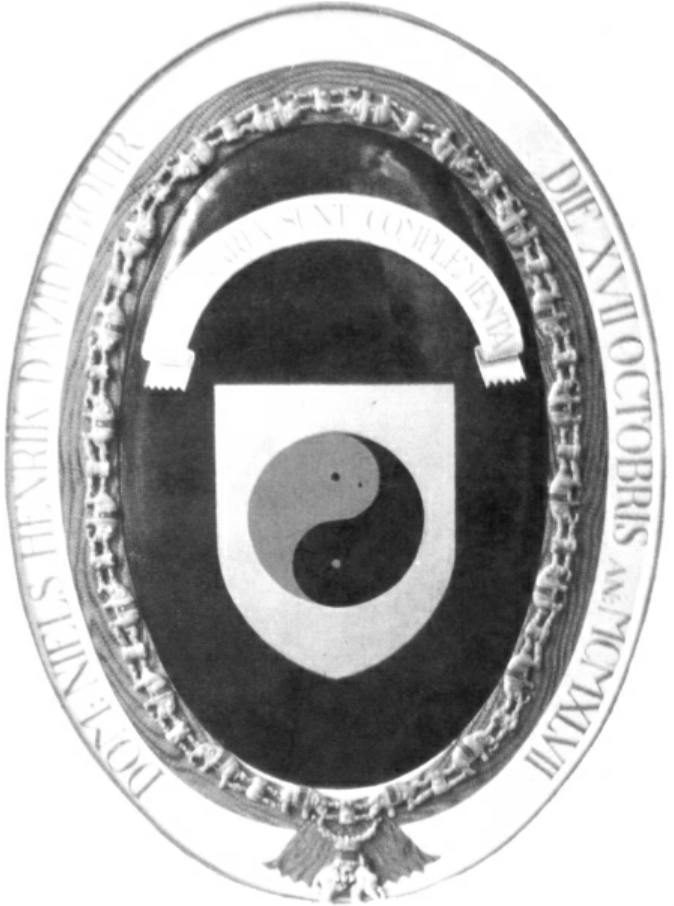

1947年,丹麦政府决定授予玻尔一种很高级的勋章——“宝象勋章”。玻尔自己设计了他的族徽,族徽的中心图案采用了中国民间流传的“太极图”,用“一阴一阳”来形象地表示了互补关系

杨振宁(左一)和李政道(左二)在诺贝尔奖颁奖典礼上

可惜吴健雄本人没有因此获得诺贝尔奖,这不能不说是诺贝尔奖授奖史上的一个极大的遗憾。很多物理学家对此表示很不理解。

【注释】

[1]T.D.指李政道,弗兰克是杨振宁的英文名字Franklin的昵称。