第二节 无技巧剪辑——“切”

电影的基本单位不是场面,不是演员,而是镜头。导演从一系列不同的角度来表现他的对象,他能轻而易举地把要表现的焦点,从一条动作线移向另一条动作线,依靠的就是“切”。

电影有着视觉的运动性和流动性,一个画面抵得上千言万语,导演想说的东西都要通过镜头语言表达出来。

什么是剪辑?剪辑可以被视为一个镜头与下一个镜头的调度,剪辑就是镜头与镜头之间的关系学。

电影的特性有些类似人的思维,是跳跃的。跳跃在电影中即“压缩”。蒙太奇剪辑中的“切”即“切换”,而切换本身就意味着跳跃。

一、“切”是蒙太奇中重要的剪辑方法

蒙太奇是一种强有力的表现手段。一场戏、一个段落,我们并非因为不能在一个视点上连续、连贯地拍摄下来,才分镜头拍摄的,而是蒙太奇为我们提供了一种对世界、对事件新的观察力,这种观察力不是生活中可以得到的,那是创作者要通过镜头语言所表达的思想,也是视觉艺术不同于其他艺术的根本特征。同理,也是视觉艺术和其他艺术不能互为标准,衡量高下的重要原因。

“蒙太奇并不是一种单纯形式上精巧地拼接镜头的能力。蒙太奇是画家的构思,是他的思想以及他对世界的观察,这种观察体现于对银幕上再现现实生活的一段电影动作的取舍和对比上。”[2]

比如,表现贫困的农村,我们可以设计成两种拍摄方案。第一种:全景拍摄贫困的农村全貌,或中景摇拍破旧厨房的灶台、锅碗等;第二种:镜头跳近表现细节,残缺的破锅破碗、灶台角上的蛛网等。把镜头排列组接起来,哪一种更能表现贫穷的主题呢?我们认为是第二种,因为强调了那些表现贫困的细节。第一种是戏剧性的场面调度,而第二种则以多种视角的观察、分解、组合、剪辑,体现了创作者的思想,参与了更多的戏剧因素,会给观众留下更多的印象和思考。这就是蒙太奇的思维。

二、蒙太奇中的“切”是影视的分句法

影视的画面是运动的,而镜头的每次运动都是有其含义的。为什么要让演员走近或远离摄影机?镜头为什么自上而下或者自下而上拍?为什么要急推或慢移?为什么摄影机要一动不动静静地拍摄?此处为什么用全景,为什么用中景,为什么用近景或特写?为什么要切换镜头,一个镜头演下来不好吗?尽管这些问题的答案是多方面的,是复杂的,但有一点是肯定的,那就是:以戏剧为出发点。

一般运用镜头的程式是:全景、中景、特写、中景、近景或特写、特写、全景。但这只是一般习惯用法,决不是必然的规范,更何况影片因类型、主题不同而风格各异。剪辑一部影片确实是一种感觉问题,正像著名剪辑师维尔纳·菲尔兹所说:“对我来说,除了影片本身之外,没有什么一定之规,无论你想获得激情也好,还是获得冲击力也好,假使你想赢得大笑,或赢得眼泪、微笑或善意的感觉,不管是什么,只要能出效果,你就剪吧。”

银幕语言中镜头持续的时间,是由它需要多少注意力而定的。通常我们专业人士评论一部影片时会说:“这个镜头长了,那个镜头短了……”根据什么呢?一是根据剧情、人物,根据叙述的故事所做的判断(这里面当然有评论人本身的艺术修养原因);二是根据镜头在银幕上、在人的正常注视下,完成信息搜索或被动接受信息的时间所做出的判断。常常碰到年轻的非编操机员或剪辑助理问:“这个镜头留几秒或几尺?”(指镜头在银幕上停留的时间)让我一时无法回答。镜头的艺术处理是由对生活、对人物、对影视片的感知程度决定的,不能用技术的尺或秒去衡量、界定。当然,这里面包含有艺术经验的问题。某些内容元素比较单纯的空镜头,比如日出日落、街道人流等,可以凭剪辑经验用5秒或6秒。但那也不是绝对的,也要根据这个段落的节奏和韵律,根据剧情需要而定。所以,作为剪辑师,除了不断地在剪辑艺术实践中积累关于时间和空间把握的经验外,还要善于观察生活、了解生活、理解生活。因为镜头的运用和镜头长短的掌握,在连续、连贯的影视语言叙述中起着决定性的作用,决定着一个段落乃至一部戏是否行云流水般流畅,而这个权利就掌握在剪辑师手中,他决定着镜头以及段落的组接。

由于多种原因,国内有相当多的影视剧,都依照这样一种拍摄方法:首先用全景把一场戏在一个镜头中整个拍下来,作为主镜头,然后再分别拍摄各种角度的中景、近景、特写等。这样,剪辑师手中就有了各种角度的拍摄素材。如何运用、如何取舍?这就给了剪辑师一份关于镜头语言和蒙太奇思维的考卷。在这一节里,我们主要探讨的就是蒙太奇语言中最基本,也是最常用的“切”。

1. 剪辑师应该用“切”来组织和安排镜头

我们应该学会把银幕技术,把蒙太奇的方法作为载体来表现故事,或者表现我们要告诉观众的东西。对我们来说,掌握电影语言尤为重要。

首先是认识镜头。一个镜头是创作者认为有意义而框定和记录下来的形象。这个形象在看无声的影片素材时,对镜头所表述的故事是茫然的。因为拍摄的胶片在进入非线性编辑系统之前是无声的,它的画面和同期录的声音是分开的。它不像纪录片,只看无声的画面就能知道内容,因为纪录片所表现的是现实的内容。电影是以假定性作为前提的,因此不把镜头编排起来就无法知道它想叙述的故事和要表达的东西,电影终归是要连起来看的。

其次是要学会从镜头画面看到它的含义。含义不同于“涵义”,含义是通过画面的表层去理解和领会的。要领会他是怎样以及为何这样使用镜头,以暗示在镜头本身以外更多的东西。思考创作者(具体来说是导演)背后的用心和思维。而涵义是一种文化活动,它取决于创作者能够利用蒙太奇手段引领观众沿着联想的道路走多远。

2. 作为剪辑师,我们要牢记“切”的含义

每一次切换都要有依据——是为动作的、造型的、色彩的匹配?是为并列、对比、隐喻?还是因为一个镜头太长,形式太枯燥,于是为动而动,为切换而切换?有一个答案是毋庸置疑的,那就是一切依据戏剧性的需要。每一次运动、每一次“切换”,与戏剧的联系都是有机的,决不是随意的,更不是空穴来风。

比如:我在教室里讲课,不断地在讲台和黑板之间走动,为了看到我身在何处,应拍全景,至少是拍我的全身。但是全景看不到我的细部,此时想看到我更细致的表情甚至眼神的话,那么只有两条路:一是让摄影机跟我一起移动;二是用蒙太奇方式安排场面调度。而蒙太奇方式的场面调度就意味着时而突出我的特写,时而取全景拍摄我,时而还要反打,把学生也拍进去。这就需要“切”了。至于何时切换不同的景别,则要依据你所想要表现的“戏”的需要了。

我们谈到镜头的使用,自然要涉及移动镜头的运用。“运用移动摄影可以来回走,向每一个人走近。摄影机时而推进,时而拉开,结果就成了摄取一个仿佛是从内部剪辑成的镜头,也就是长镜头。即在很好的摇摄帮助下,不断改变景别的长镜头。”“因此你们是在不同的景别中表现布景,你们可以不断地观察人物,这就是移动摄影的某种长处。”[3]

3. 用一个移动的长镜头,在运动着的场面调度中完成戏剧任务

电影《蒋筑英》是一部颂扬我国知识分子献身科学,甘为“孺子牛”的电影。这部影片以其扎实厚重的风格,真实地表现了我国一代知识分子多舛的命运,以及他们不辱使命,为中国的科学进步发愤图强的精神。《蒋筑英》曾经感动了无数的观众,影片也因此获得国家电影“政府奖”。其中有一场戏主要描写炎热夏天的一个夜晚,蒋筑英一家四口挤在一间狭小的房间里,两个孩子睡着了,爱人路长琴在灯下为他缝补衣服,蒋筑英在昏暗的小台灯下查找科技资料撰写文章。镜头随着他手里的小床头灯,在铺满书籍和资料的木床边移动,画面中诸多元素:昏暗狭小的光区、拥挤的房间、汗如雨下的蒋筑英、怕吵醒孩子悄悄说话的夫妻俩……小心缓慢移动的镜头,无一不在完成着一个共同的戏剧任务:在这个拥挤闷热的小屋里,一代知识分子不计个人得失,追求科学,报效祖国的高尚情操。试想一下,如果把这场戏的镜头切得很碎,“切”所带来的快节奏,就会破坏“闷热”、“狭小”的意境,而且这时“切”近景或特写,会显得刻意和强调,破坏了其生存环境的真实性,从而不能达到最终完美的艺术效果。

可能有人要问,既然移动摄影的长镜头能够达到蒙太奇“切换”观察人物、表现人物的功效,那么我们为什么还要把“切”作为常用和基本的手段呢?因为没有一种方法是万能的,凡事都是辩证的。移动长镜头的缺点在于不能随心所欲地掌握时间,不能像蒙太奇所能做到的那样压缩时间和改变空间,而是被场面调度束缚在一个空间里。长镜头也好,蒙太奇分切也好,它们都已经沿用了几十年甚至近百年了。一种艺术形式能有如此长久的生命力,就证明了它是电影人在实践中辛勤的积累和经验。而今天,它已不仅仅是经验,早已上升到影视美学的范畴,并在影视美学的领域里占有牢固的地位。现代影视片的创作者决不狭隘地摒弃任何一种可能性,而是聪明地将各种手段复合运用,并适时地、有机地将它们统一在一部作品中,使它们各自发挥着各自的长处,相得益彰。

那么“切”的长处又是什么呢?前苏联著名导演、电影理论家米哈伊尔·罗姆曾说过:“蒙太奇电影的主要效果就是变换景别和角度。”“事实上,整个蒙太奇电影可以被看做是不停顿地变换景别。这正是蒙太奇中最主要的效果。”“蒙太奇方法的力量在于你们可以在表演场面鲜明和强烈地突出你们所需要突出的人和事,并且可以近观你们所必需的细部——这种情况在移动拍摄时就几乎完全不存在。”[4]

“切”是一种看似没有技巧,实际上包含很多技法的剪辑技巧(人们通常把光学技巧,诸如“化”、“划”、“叠”、“隐”、“显”,以及改变时间的“快速”、“慢速”等有光学和物理变化的视为技巧)。而“切”所包含的则是一些更深层次的、关于艺术结构方面的思考。一部影片绝大多数的镜头和段落,都是通过“切”来完成组接的。

三、“切”是最重要的省略方法

剪辑师能够用一个交切镜头,从动作中省略和消除大段大段的时间。你会不知不觉地跟着他自由地往返于影片的现实与过去之间,而他却只用了一个看上去没有什么学问的“切”的方法。

1. 用镜头间的直接切换省略时空

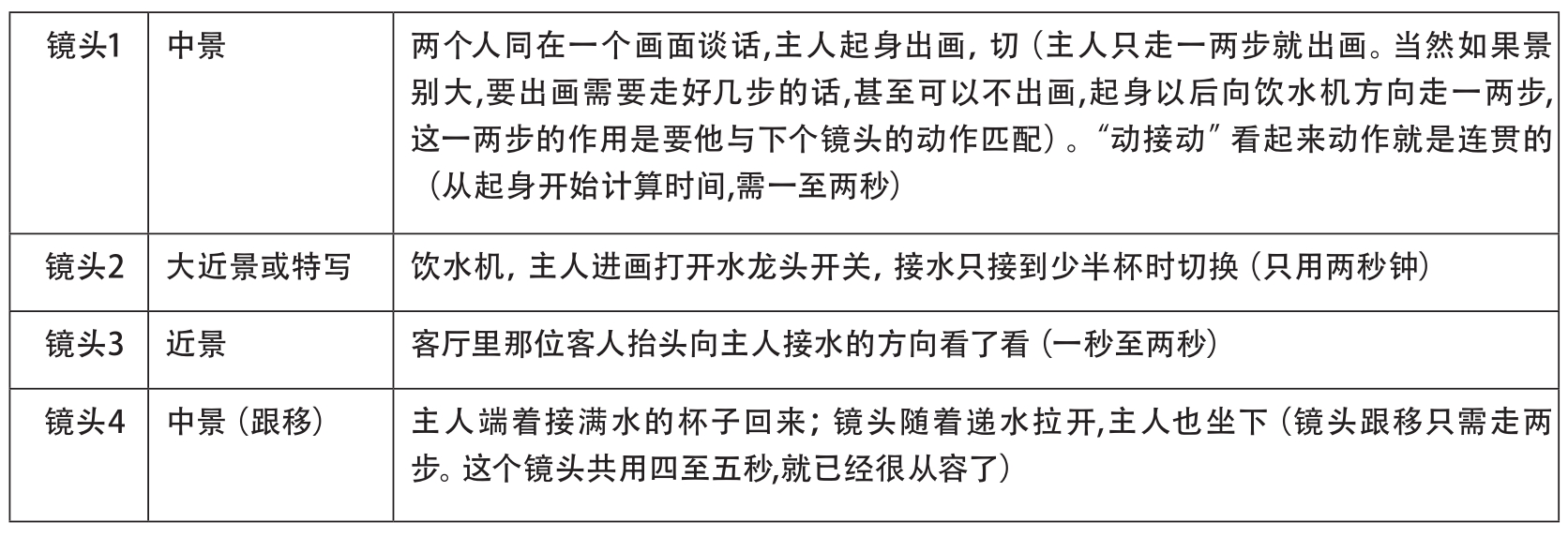

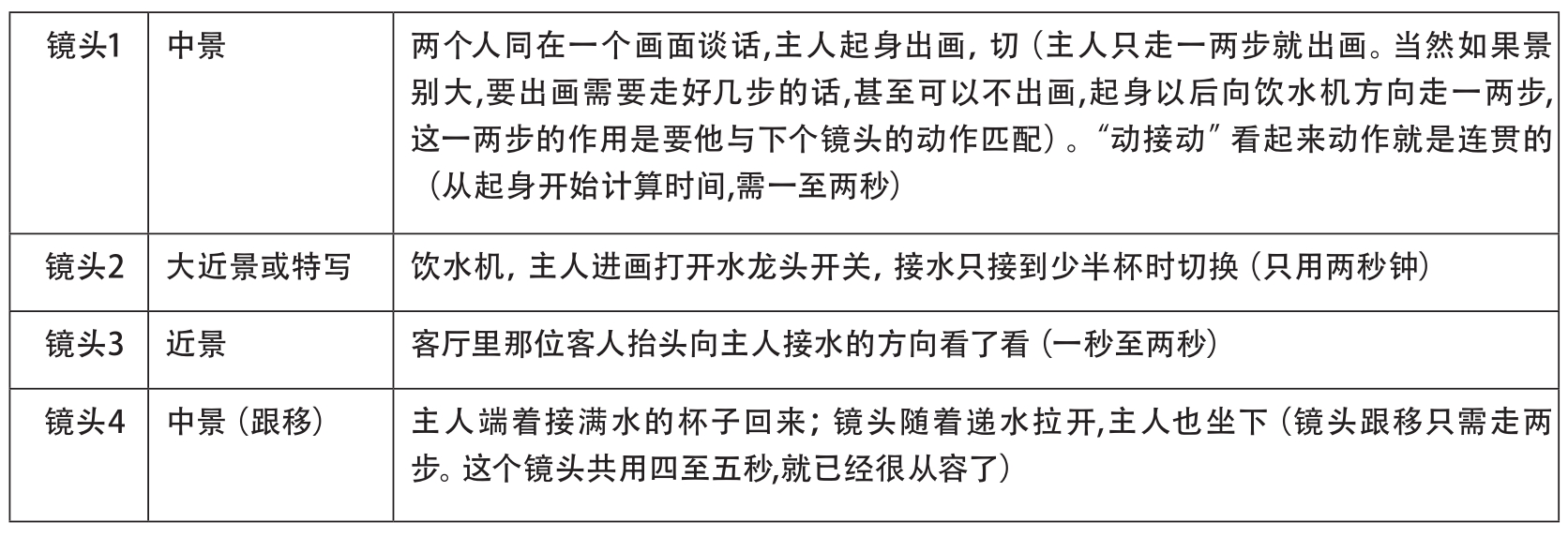

其实“切”是一门很深、很值得研究的学问。首先,剪辑师可以用“切”来使一段看上去连贯的动作省略不必要的过程。而这些在电影中无数的省略,对一部影视片的内外部节奏都是十分必要的。比如一场两个人对话的戏,其中的一个人起身出画,到大厅的一角或厨房去倒一杯水,然后端回来。这只是一个过程戏,看上去是在连续的时空内做的一个连贯的动作。我做了一个实验:在一个十几平方米的房间,我从起身到位于屋角处的饮水机,打开水龙头接了一杯水,然后走回来递给同伴,实际时间用了33秒。也就是说,如果这段戏用一个跟移的镜头拍下来,需要33秒钟。开、关水龙头各用一秒,接满水用了七秒钟,剩下24秒是接送水来回走路的时间。而如果我们用分镜头拍摄,用蒙太奇交切的方法组接,这个过程就大大缩短了。分镜头见表5-1所示。

表5-1

由此可见,这个段落最多用10秒或12秒,也就是说,比一个镜头拍下来或真实的过程省略了至少二十多秒。

“切”,最大的优势是间隔、省略时间和时空。“切”本身就是一种跳跃,跳跃即“压缩”。几十年、上百年的电影历程,使它在自身的不断发展中,培养了观众的欣赏习惯,观众早已接受并认可了镜头切换中的时空跳跃。只要是切换镜头,观众就会有新的心理期待,他就会随着镜头的切换想到:可能是另一回事了。现代剪辑师常常把不相关的镜头用“切”来接在一起,从而带来强有力的冲击力,并且大大加快了速度。

2. 以台词、动作、景物等为契机切换,省略和转换时空

关于用“切”来省略,还有很多方法能使影片看上去自然流畅、毫无剪切的痕迹。其中,人物台词或者画外音的灵活运用,对于间隔或省略时空,不失为一个好方法。

电影《十月围城》几次运用孙中山先生的画外音的方法,凝练了叙事的时空,浓缩了情节和动作。这是平行蒙太奇的手法之一。革命志士的会议在紧张地进行,孙先生在发表革命演说;外面,众多的忠勇之士在不断地为此流血牺牲;有人倒下去,有人正在拼死吸引敌人。几条线索同时交错组接。孙先生语气凝重的画外音,把影片中对正在发生流血事件的叙事,逐渐升华为一种让观众无比感动的情绪的渲染,这样的声音蒙太奇的处理,使影片由写实转为写意,由平行蒙太奇的交叉叙事,转向对所有为爱付出生命的革命志士和勇士情绪的白描,转化为对每个忠勇之士的大祭奠!这样的艺术处理,不仅强化了几条线索之间的相互联系以及观众的视觉冲击力,更重要的是,孙先生这段意义深邃的画外音让影片的主题自然地、深深地烙印在观众的心里。

下面是孙中山先生的旁白:

“十年以前,衢云兄跟我在此讨论:何为革命?当时我说,革命,就是为了四万万同胞人人有恒业,不啼饥,不号寒。十年过去了,与我志同者相继牺牲,我从他乡漂泊重临,革命两字于我而言不可同日而语。今天,再道何为革命,我会说:欲求文明之幸福,不得不经文明之痛苦。这痛苦,就叫做革命。孙文拜谢。”(如图5-64至图5-74所示)

(图片来源:电影《十月围城》)

由此,我们可以得出这样的结论:恰到好处的画外音的处理,不仅能够把零散的叙事统一在一种情绪里,更重要的是能够自然地把叙事转到意念和情绪中来。

四、“切”是一种戏剧的手段

镜头是导演和观众的眼睛,最起码它是导演的眼睛,是导演希望观众看到的东西。常规焦距的镜头暂且不谈,就拿我们常见的画面中的变焦距镜头来说,比如表现两个人的对手戏,为了在这个镜头中强调其中一个人,就会变化焦距。而变化就是一种镜头语言,是一种导向,是创作者鲜明的导向,引领你(甚至可以理解为强迫你)去注意那个焦点人物。我剪辑的一部电视连续剧《法网天下》中,就使用了这样的变焦距镜头。这是一场表现一对情敌,在出了车祸的女友病房里相遇的戏。“仇人相见,分外眼红”。四个交叉的镜头来回变换着焦点,使观众交替变换注意中心。这种方式的镜头分切与交叉组接,从蒙太奇手法上起到了为两人的针锋相对推波助澜的作用,在一定程度上增加了“戏”的力度。而这种艺术效果是在镜头的虚实对比,以及由镜头交切所带来的节奏中感受到的。如图5-75至图5-76所示。

(图片来源:电视剧《法网天下》)

关于镜头如何交切,还有许多要涉及的领域,这些都跟剪辑师的文学、艺术功底,对镜头诸元素的领悟有着直接的关系。比方说,是不是谁有戏(指正在说着台词或正在表演区表演的人),就把镜头切给谁的问题。我认为答案是否定的,戏都不是一个人演的,没有对手、没有矛盾与对立就不能称其为“戏”。更何况蒙太奇的原理及核心,就是通过镜头的对列、对比、明喻、暗指,建立起冲突及冲击力的。

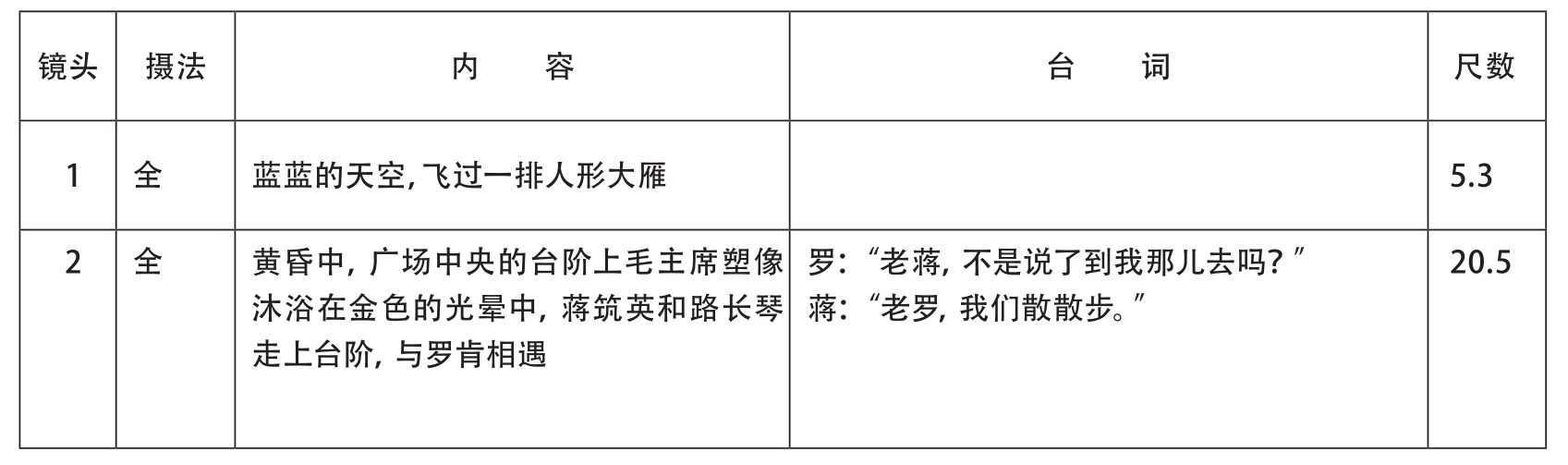

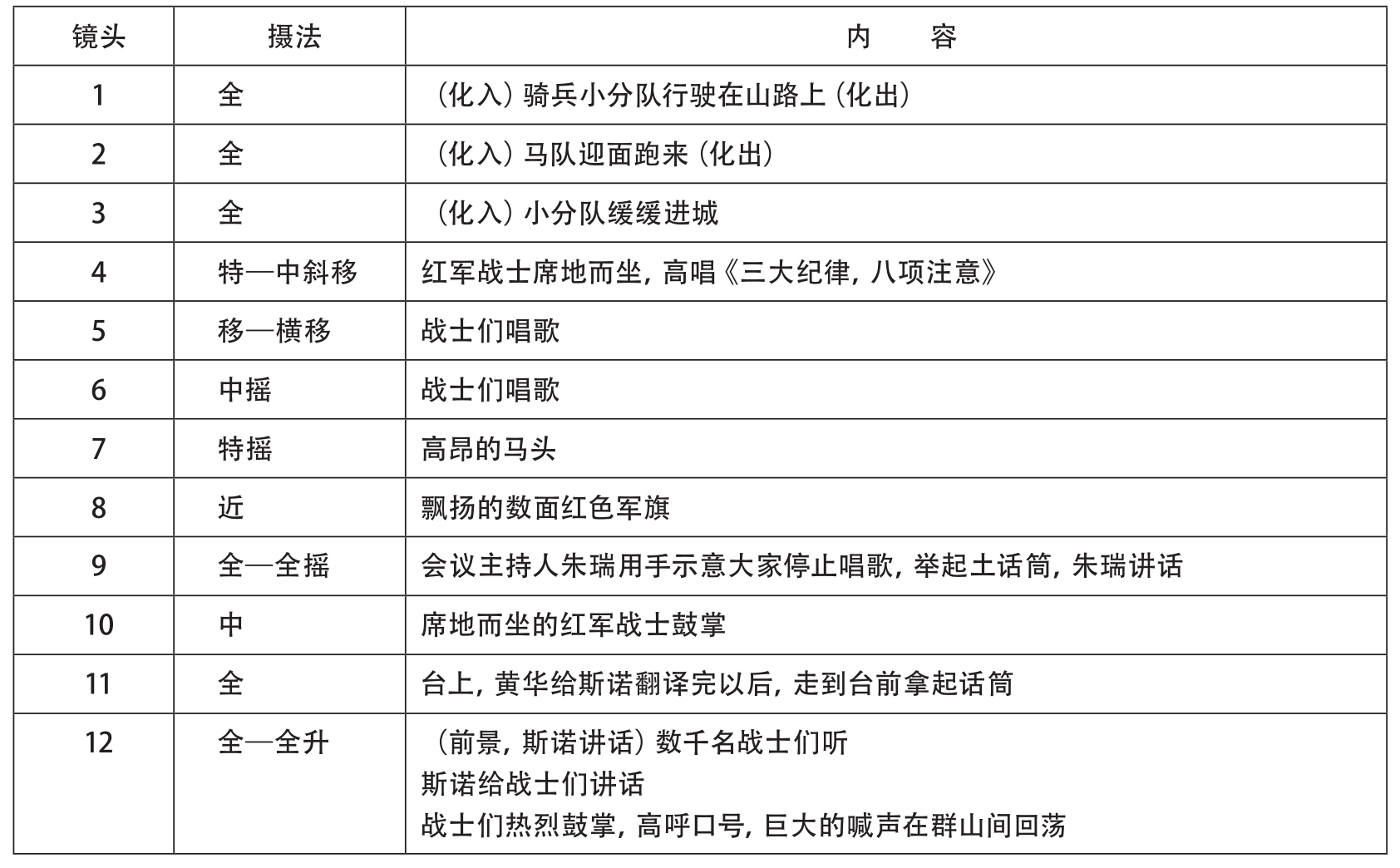

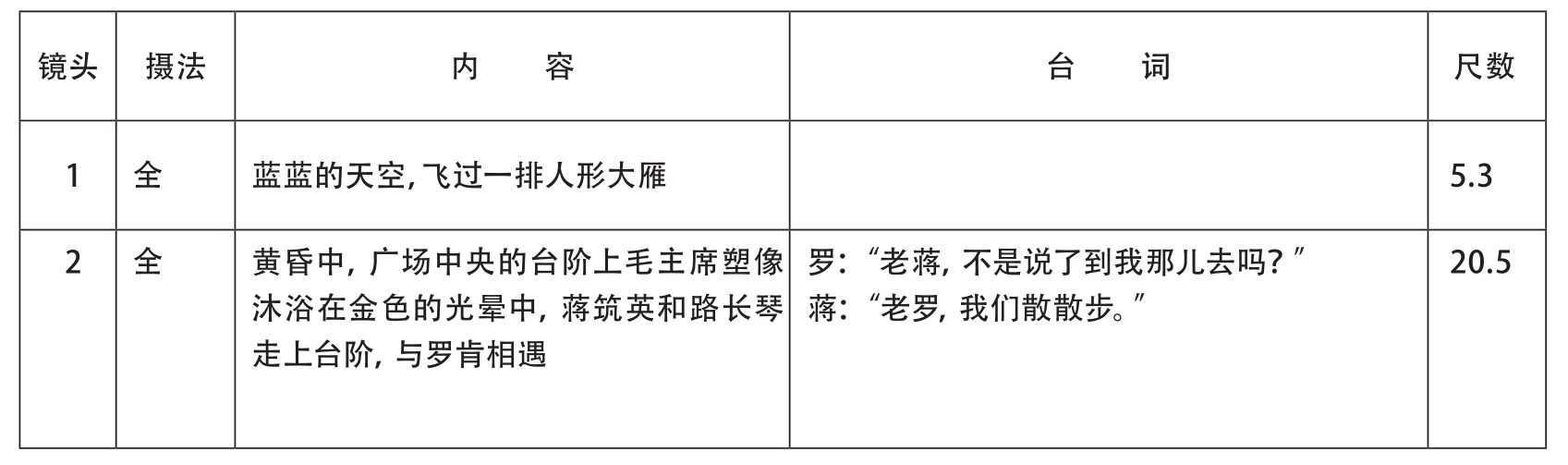

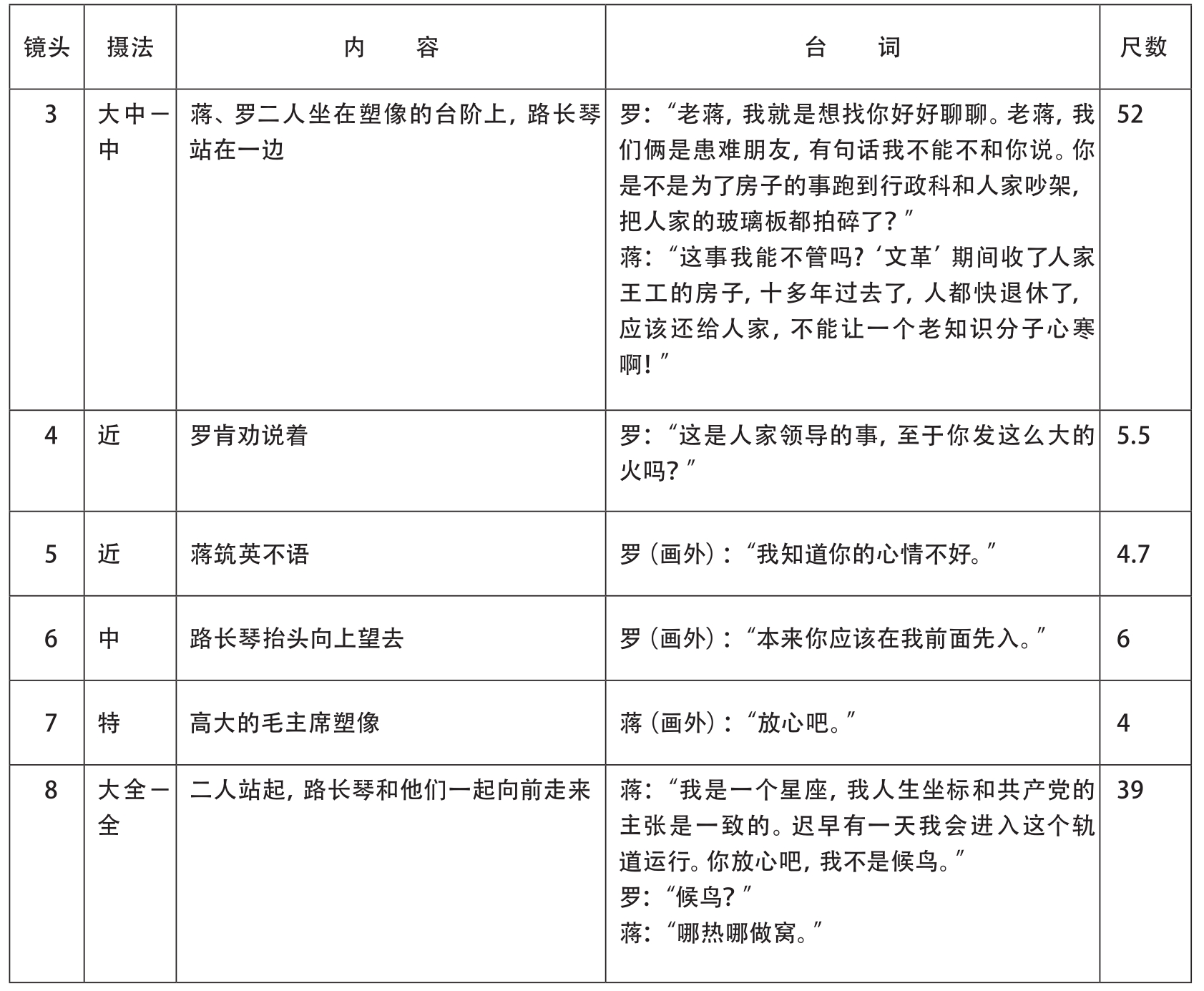

比如我们表现罚球,你的眼睛先看谁?先看球、看被罚的人。但是在千钧一发的时候,你会想到守门员——他准备好了吗?两个人的对话也是一样,不能谁说话就把镜头切给谁。因为有的时候,听话的人比说话的人更重要。例如电影《蒋筑英》中的一场戏:蒋筑英由于父亲的错判而没被批准入党,心情郁闷地和妻子路长琴出来散散心,路遇老朋友罗肯,于是坐在毛主席塑像前谈起心来。蒋筑英和罗肯谈到没被批准入党的事,蒋的爱人并没有插话只是站在一旁听着。按一般常规应该在有交流的蒋、罗二人之间交切镜头,但我却切进了两个跟谈话没有直接联系的镜头:一个是蒋的爱人路长琴漫不经心地抬起头,又接了一个她的主观视线:毛主席挥手的塑像特写镜头,把蒋、罗二人的谈话作为画外音处理。其实在这场戏中,这是两个隐喻蒙太奇的处理,包括这场戏一头一尾中重复切进的一个蓝天间一队“人”字雁群飞过的镜头,都比谈话内容要有力量得多。这种隐喻蒙太奇的处理,其含义是无法言表的,它直接作用于观众的情感和内心深处,意境深远。

当然正像我们在前面谈到的,隐喻所带给观众的心理暗示,能引领他们在联想的道路上走多远,要依据观众的经历、文化、年龄等因素而定。这里要说明一点,所有明喻、暗喻、象征、联想等镜头的使用,都要与本片本段落的环境、场景以及戏剧内容存在有机的联系,否则就会很牵强、很突兀,甚至让观众“出戏”。比方说我们想表现蒋筑英此时思绪难平,插进两个大海和海浪拍打礁石的镜头,那岂不可笑吗?我们在这场戏中用的隐喻联想镜头“毛主席塑像”是场景中存在的,导演选择这个塑像作为场景,本身就有隐喻的含义,插进的塑像特写只不过起到了强调的作用。“人”字雁群虽然当场不一定有,但它是天上可能有的,有此时飞过蓝天的可能,也属于一种有机的元素。它们是客观视像,更是一种美学意象,而不是随意插进来的形象。如图5-77至图5-84所示,台本见表5-2。

表5-2

续表

(图片来源:电影《蒋筑英》)

( 图片来源:电影《毛泽东与斯诺》)

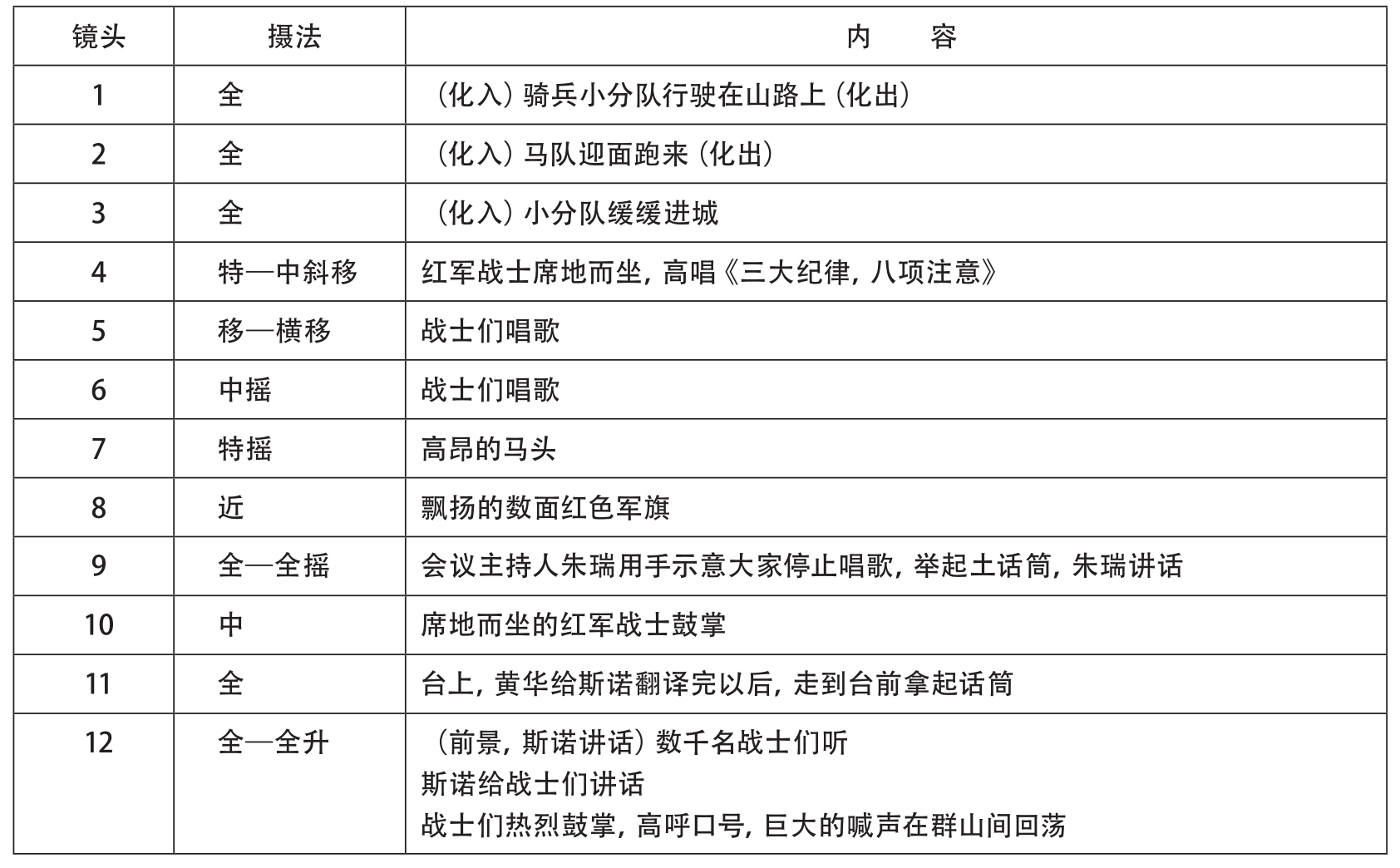

五、“切”在运动镜头中的应用

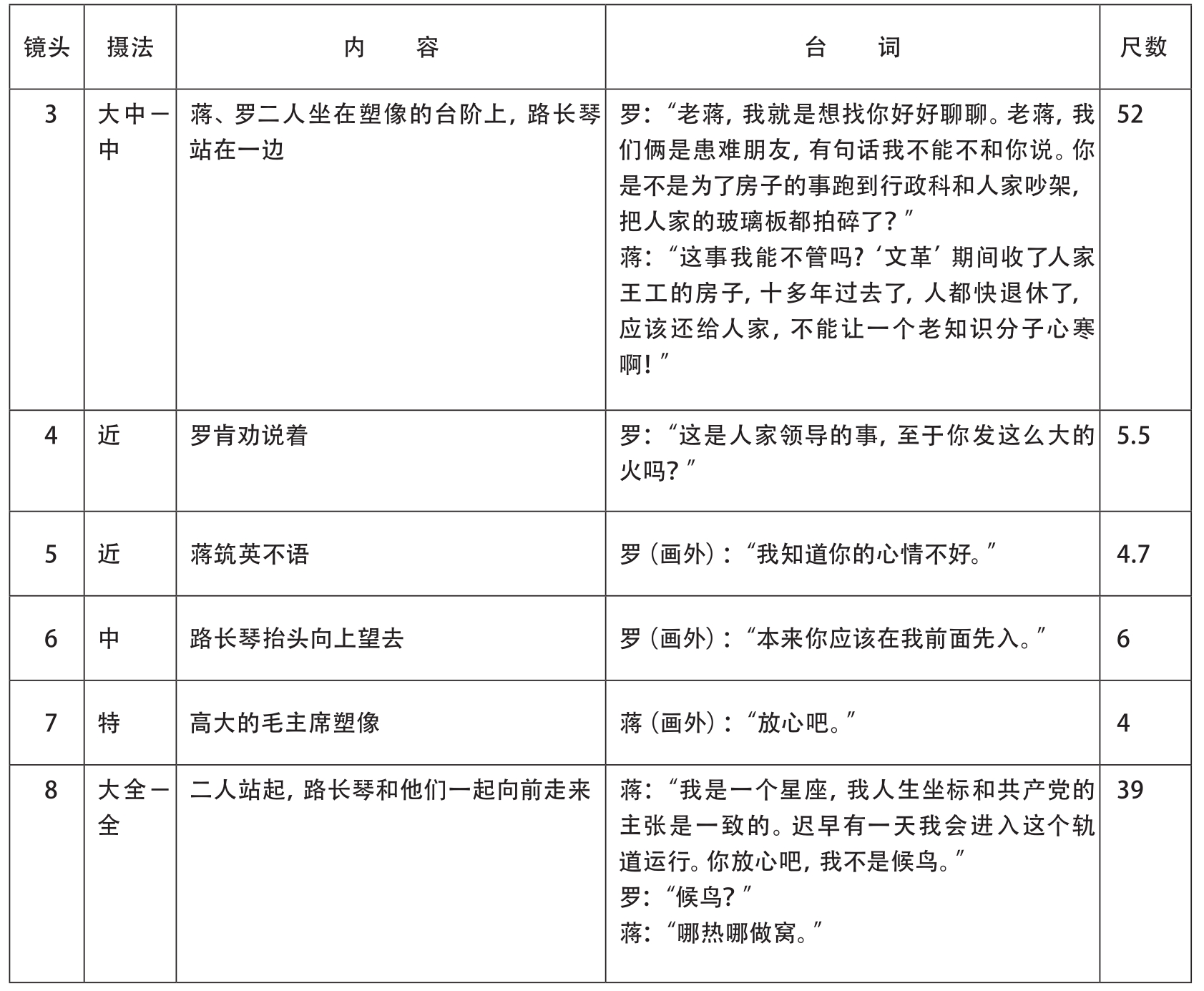

总而言之,不管是对动作的呼应,还是这样切显得更活泼,我们作为故事的叙述者所采用的这一手段或者叫策略,都必须是有机的。包括摄影机的升降也是一样,同样需要动机。这种运动与演员的坐下或站起的感觉相呼应,有时作为段落的结束,就像一个句子的句号;有时是为了升起来看得更清楚;有时是为了展示场面而升起来。例如《毛泽东与斯诺》中的摇移和升降镜头,这种镜头的运动同样要有章法,它的作用相当于逗号、句号或者是感叹号。在红军给斯诺送马这段戏中,那个最后升起来的镜头甚至相当于一个感叹号。镜头饶有气派地参与展示了红军威武雄壮的气概和不屈不挠的精神面貌。如果这场只用平静的固定镜头,那么艺术效果肯定会较现在逊色得多。如图5-85至图5-86,完成台本见表5-3。

表5-3

下面我们来分析一下这场戏镜头运用的特点。这一场戏是写斯诺作为美国的战地记者,来到红军所在地豫旺堡,与红军官兵见面。所承载的戏剧任务是:要表现出红军的气势和军威,让斯诺和他的同伴乔治受到极大的鼓舞,加深对红军的了解,从而得出这支队伍“所向披靡”的结论。这个“气势”在剧作上的元素是几千名红军战士同声高唱《三大纪律,八项注意》,气势宏伟。在画面造型元素上,红旗猎猎,场面宏大。这场戏在镜头的运用上,以运动和视角多变为主基调,显然是最具表现力的选择。这组镜头的组接,除了要注重镜头角度及运动的匹配外,还要考虑画面造型的匹配,猎猎红旗成了造型元素中的最佳连接点,红旗的飘动既有节奏又有色彩,在这个场面中起到了承上启下的作用。在节奏鲜明的歌声中,镜头有章法地多角度移动,最后拉升成大全景显示宏大的场面,以配合回响在群山中的巨大口号声而结束。这里相当于文学中的一个大大的感叹号!

根据经验,最大的景别“全景”、“大全景”,一般情况均排列在头或尾,也有两头都用的。全景意在交代环境和人物,展现气氛和气势。这场戏的镜头排列及组接原则是:先小后大,先近后远,先急后缓。我们试想一下,如果不讲各种元素的匹配和镜头排列章法,而是把最大的拉升镜头接在中间,就会产生虎头蛇尾,结尾压不住阵的感觉。所以镜头组接的章法很重要。一场戏、一个蒙太奇段落,就相当于一个小的戏剧——麻雀虽小,五脏俱全。它所包含的是一个大戏剧的小缩影,一切元素都在剪辑师的调遣之中。

在文学上,多个视点并不意味着物理位置的改变,而是心理和情感视点的改变。这一策略或手法,运用到电影里也是同样的。

六、在镜头长短及数量上的把握

在“切”的学问里还有一个如何掌握镜头长短和数量的问题。

首先,镜头的连接应当以一定的含义作为基础。意义相同的某些镜头,即便其中每一个镜头看来似乎都没有任何新的内容,可一旦将这些镜头加以重复或镜头数量用得多了,也可以发展影片的内涵或改变其形象,甚至使其含义走向反面。以我自己为例,打个最浅显的比方:

镜头1:我坐在教研室里喝茶。

镜头2:走廊里几个学生想找我。其中一个敲了敲教研室的门。

镜头3:教研室的门开了,那个学生探进头来说:“老师,我们想请教您一个问题。”我说:“等一会儿吧。”

镜头4:学生们在走廊里静等。

如果只有这四个镜头,那只是一种叙事,是表现一件事的过程,我和学生之间是正常的师生关系,我喝几口水之后会马上接待他们。

但是,如果我紧接着把镜头3和镜头4各重复接一次,也就是说,在学生等待的后面再接一次我在继续喝茶,然后再接一次学生等待,这样组接的效果就会大不一样了——观众会觉得我这个老师对学生漠不关心。而这个结论的得出,仅仅因为重复了两个与前面意义相同的镜头,等于拉长了学生们等待的时间。这个重复改变了老师的形象,也因此改变了故事的人物走向,增加了新的戏剧因素,甚至使故事向相反的方向发展。

所以说,两个相同的元素接在一起也会产生冲突。一个喝茶,平静;一个等待,也是平静。但接在一起矛盾就有了,冲突就有了。这就是蒙太奇交切的力量!镜头与镜头之间的关系就是一种语言的关系,前面那个例子在文学语言中就相当于:“那个傲慢的老师喝着茶,却让学生们在走廊里等了又等。”

文学语言“等了又等”,在镜头语言中的表现,是走廊里的学生走来又走去。而且镜头不能短,只走一个来回算不上“等了又等”。这一个镜头是实时的,镜头里等了多长时间就是多长真实的时间。而如果用镜头“切”就大不一样了:有了交切镜头,有了镜头交切频率的增加,就由此产生了新的时空关系,就有了假定的时空。这样做的结果,小则使事件加重程度,大则因此而改变意义,甚至走向反面。

镜头的运用,不是个简单的问题,许多初学者由于没有经验,很容易在组接镜头的时候,不能游刃有余地往返于诸多的镜头元素之间,如场面调度、镜头分切、角度、场景和表演等。在组织一场戏时,面对繁杂的影片素材,显得力不从心,常常无从下手或顾此失彼。

七、特写、全景在“切”中的应用

前苏联电影大师米哈伊尔·罗姆说:“在任何一门艺术中,都有一些较为强烈的手段。这样一些极为强烈的手段,在电影中也是存在的。在造型方面,这就是大特写和大全景,正如停顿有时比说话还要起作用。”[5]

1. 特写的应用

无数实践证明,“特写”作为两极镜头之一,是一个重要的造型手段,它出现在重点的强调之时,是形成节奏最强有力的手段之一。罗姆强调:“在影片的造型部分中,特写就如同拿起一叠盘子来打碎。这是一种极为强烈的手段,需要对它持相当谨慎的态度。”[6]特写,在谨慎使用时才是强有力的,而且它不知不觉地在观众的意识中留下深刻的印象,也许这正是看完全部影片后所留下的重点强调之处。既然特写是在强调时用的,就不能把它当做普通镜头用得太多,否则这个作用反倒会削弱。

在近几年的教学实践中,我们发现很多学生在自己拍摄的短片作业中,偏爱“特写”镜头,他们常常在叙事的段落中,连续使用“特写”镜头进行表述。这是因为他们还没有完全了解“特写”的意义,没有真正理解“特写”的根本意义在于强调重点。都用“特写”,何为强调?

2. 全景的应用

全景、大全景的使用也和特写有相似之处。用在恰如其分的地方,它的作用是强烈的,有分量的,是起决定性的因素。环境也是整个影片构成的重要元素之一,是所叙述的故事发生的地点。正像“时间、地点、人物”是构成故事的三大要素一样,影视片的环境是绝不可忽视的因素。有的电视剧近景、特写用得太多,以致连环境都没有展现,使观众不知道故事事件是在何处发生的。环境的构成一是靠人物所处环境的空镜头,再就是靠人物活动的全景及中景,这些镜头共同构成了环境气氛。

当然,环境的交代与影片的内容是一个有机的整体,而不是刻意为之。比方在小说或文学剧本中介绍说:“故事发生在一个江南小镇。”不同的导演可能有不同的处理方法,有的剪辑师很注重环境的介绍,他们可能会用专门的笔墨来表现。比如,先接一个像水墨画一样浓浓江南水乡的大全景,再接一两个表现其环境特点的中近景作为引子,然后再让剧中人物出场叙述故事。当然,这里所说的空镜头不一定是没有人物的纯景物镜头,而通常是有群众在其中活动的镜头,以此交代故事发生的环境和地点。

还有的剪辑师会先让剧中人在近景或中景出场表述故事,最后接故事中的全景镜头。而环境是在叙述故事的各个镜头中体现出来的,并非刻意描写。总而言之,影片中的环境是在影片的整体中得到的印象。

“切”的“内功”在于它是一种由外部到内部的省略法、连接法。“切”的方法是灵活多样的,只要你掌握了它的精髓,便可举一反三、触类旁通。近年来很多有艺术水准的电视剧,都不断在叙事语言上做了卓有成效的探索。比如《浪漫的事》就是一部以生动、自由、流畅的镜头语言叙述故事的典范。它在表现人物情绪的段落上,灵活地运用人物与景物“交切”来省略过程、渲染情绪。孩子飞飞丢了,父亲着急地在街上寻找,创作者没有直接表现真实的街道,而是代之以一组更加情绪化的、类似街道汽车掠过的“甩”与焦急的父亲的近景来回交叉组接,在大段省略寻找过程的同时,以镜头间强烈的造型对列,制造一种迷乱、焦急的氛围。此时叙述的不仅仅是情节,更重要的是意念、情绪,以及为后面的戏铺垫的氛围描写。倪萍扮演的母亲到街上寻找也用了同样的方法,以至于最终形成此片一种情绪的表现手段与风格。