第一节 蒙太奇

蒙太奇是电影语言独特的基础,任何涉及电影的定义都不可能没有蒙太奇。从广义来说,蒙太奇是运动的创造者。也就是说,蒙太奇创造了生命的运动和外观,蒙太奇“创造运动”正是电影的首要美学任务。一部影片的每幅画面都表现了人与物的静态特征,而这些画面的连续,也就重新创造了某种运动和生命。因此,蒙太奇是电影美学中最细致、最重要的概念,也是最独特的元素。

普多夫金在《电影的创作过程》中写道:“导演的工作在于用电影画面进行思维。”爱森斯坦提出了“理性蒙太奇”理论。在他的蒙太奇观中,镜头A不仅仅是与镜头B先后出现,也不是A和B加在一起成为“A+B”或“AB”,而是产生了一个全新的意识“X”。“任何种类的两段影片放在一起,就会从那种并列的状态中不可避免地产生一种新的概念,一种新的性质。”这个变化的原因既是生理的,又是心理的。这一理论是爱森斯坦蒙太奇观念的基础。

爱森斯坦提倡使两个不同性质的镜头或段落相冲突,以建立一个新概念。这个冲突不仅仅是视觉的,而且还包括情感的以及哲理的。爱森斯坦认为镜头与字幕的关系,以及镜头与蒙太奇的关系,代表了各个辩证阶段:“命题(抽象概念)内部的冲突——在字幕的辩证法中阐明自身——在镜头内部的冲突中形成自己的空间形式——在蒙太奇中越来越强烈的爆发——在不同的镜头之间发生冲突。”爱森斯坦力求通过这种辩证的冲突使观众入迷,使之摆脱消极和自我。在建立蒙太奇的体系过程中,爱森斯坦考虑了三个层面的意义:单个镜头、镜头组合以及影片的整个形式。

爱森斯坦还认为声音是一个独立的元素,单独的声音和画面相结合也能产生出新的意义,即“对位法”。意大利杰出导演托纳托雷在上个世纪末执导的《海上钢琴师》是一部相对“古典”的影片,但是仍然可以从中窥见爱森斯坦以冲突为基础的蒙太奇理论之光彩。

我们都知道托纳托雷的《海上钢琴师》几乎是一个人的电影,电影家通过世纪之交,一艘远洋客轮上的弃婴——“1900”,从未踏上陆地一步,完全靠灵性成为超群绝世的钢琴家,生于船、长于船、死于船的传奇,表现了人类对现代文明的拒绝与疑问。影片的视觉语言精湛,令人荡气回肠。

影片将近结尾时,远洋客轮即将被爆破,号手麦克斯带着最后一线希望,上船寻找决心与客轮共存亡的钢琴家1900。麦克斯走上即将撤除的舷梯时,影片切入一个码头经理的中近景,一脸的不屑——他根本就不相信1900的“神话”;而受了贿,让号手上船的好老头也认为即使有这么回事,1900也可能早就不知什么时候离船了,这是一个带关系的小全景;只有麦克斯不置可否上船了,这是一个全景。三个镜头表现了三种态度:不屑、认为徒劳、孤注一掷。但在托纳托雷的组合中,这三个不同性质的镜头显然酝酿着超出画面的冲突——麦克斯踏入船舱的最后一步,其实是陆上的人追寻1900——一种古典人格——的一步。

麦克斯进入船舱后的搜寻与诀别两个段落,托纳托雷通过单个镜头、镜头组合以及影片的整个形式的变化、运动和冲突,引申出单个镜头内部可能产生的几种冲突:空间的冲突、光的冲突、物体和视角的冲突(即采用罕见的拍摄角度)、事件及其时间性的冲突(例如慢动作或快动作),等等。将声音和画面的冲突,声画蒙太奇推到极致。自麦克斯踏入船舱那一刻起,似乎就踏入了一个死寂的世界。一片死寂中,1900当年在船上录制的一段钢琴曲——影片的爱情主题响起,随着这一声往日情感的呼唤,镜头开始缓缓地由全景推向正在电传机上播放乐曲的麦克斯,此后整个寻找段落都是这一个音乐主题,都是各种角度和景别的缓慢移动。在一个四处渗水的底舱,电影家显然有意加强了现实的水滴声与温馨的音乐形成冲突、对比,让人倍感凄凉。在故事的主要场景——往日宽敞明亮、充满欢声笑语的舞厅,镜头缓慢地推向残破的大玻璃墙,如今它已经只剩下当初曾经连接玻璃的铁丝网了。透过铁丝网我们看见,麦克斯正徘徊于舞厅一角播放钢琴曲。这种声画组合,超越了单个镜头的意义——麦克斯其实是被一种追寻笼罩在一个无限的情网之中。而整个段落的缓慢移动又与船舱的死寂构成冲突,画面的死寂又与销魂的音乐构成冲突,创造着一种不可遏止的怀旧情怀——往日繁华易逝,永恒原是瞬间。

接下来的段落——麦克斯与1900终于相会,相会即是诀别。和上一段落恰好相反,这是一个长达8分40秒的对话段落。一直讷于言表的1900第一次也是最后一次向挚友、向世人告别。段落之间有声画对位,段落与段落之间同样构成一种声画对位。在声画处理上,截然相反的两个段落又构成一种新的冲突,强有力地推动着电影的终极观念。

正题——反题——合题——1900向这个世界的诀别辞:

岸上什么都有,就是没有尽头。对于一个生于船、长于船的弃婴不可捉摸。

世界无限大,这艘船每次只载客三千,既载人,也载梦想。对我,陆地是太大的船。……

1900的诀别几乎接近东方的禅了:有与无、空与色。一花一世界,一叶一菩提……

“1900”曾经是一个充满欲望的新世纪,托纳托雷在这个世纪之末时塑造了一个没有名字,却与世纪同名的人物,表现着人类与生俱来的,对不可捉摸的人生命运的迷惘与恐惧——人,人可以不去争夺那个欲望的金苹果吗?

1900的告白相当于无声片时代的字幕,在与镜头内部的冲突中形成自己的空间形式,产生出新的意义。

这个段落的最后一个镜头是静止的,略显仰拍的平行构图,1900和麦克斯分列画面的左右两侧,无语相向,犹如圣像……

显然,蒙太奇的作用不是单个镜头直接发挥的,而是由于并列相接,可以说这是集体的力量。是由于一个镜头的前后画面相连接才有了意义和价值,从辩证法来说,是一个从量变到质变的过程。蒙太奇是一个段落乃至一部影片,给予观众心理上强有力的情感冲击,产生了新的运动、新的思想。

国产影片《任长霞》中有这样一段情节——公安局长任长霞去逮捕劫匪时,望着哭泣的孩子她对劫匪说:“你对得起你的孩子吗?给你的孩子跪下!”

镜头一:孩子大哭。

镜头二:劫匪下跪。

两个镜头相接,表现了这个劫匪对在恶势力的威逼下走上犯罪道路的悔恨之情。见图3-1至3-2。

而如果我们把孩子哭的镜头换成恶势力老大的镜头,劫匪下跪的镜头不变,则表现了劫匪的软弱。

镜头一:恶势力老大看着。

镜头二:劫匪下跪。

见图3-3至3-4。

(图片来源:电影《任长霞》)

由此我们看到:前一组的情感属正义的,后一组则属卑劣的。两个完全不同的思想是由于镜头不同的组接创造出来的。

蒙太奇意味着将一部影片的各种镜头在某种顺序和时空关系的条件下组织起来。一直以来,蒙太奇在美学领域中被划分为叙事蒙太奇和表现蒙太奇两大类。

所谓叙事蒙太奇,可以理解为连续的蒙太奇,是蒙太奇最基本、最简单、最直接的表现形式,它意味着将许许多多的镜头,按一定的逻辑和时间顺序,分场次、分段落地编撰在一起。在剧情发展的事态中,这些镜头都含有各自的内容,它们依据戏剧元素中的因果关系,从观众的心理角度去连接,从而推动剧情的发展。

表现蒙太奇是以镜头对列作为基础形式的,目的在于通过两个或更多的画面对列产生冲击,直接地、明确地展示效果。它致力于让这种对列的编排自身表达一种感情、思想或含义。表现蒙太奇已不仅仅是一种手段,它有很强的目的性。与叙述、连续蒙太奇尽量在其镜头连接中隐蔽自身的存在相反,表现蒙太奇则试图通过镜头的对称、对列,来表达创作者引导甚至强加给观众的情绪和思想。它希望观众的理智失去平衡,而随其产生心理的、视觉的影响。

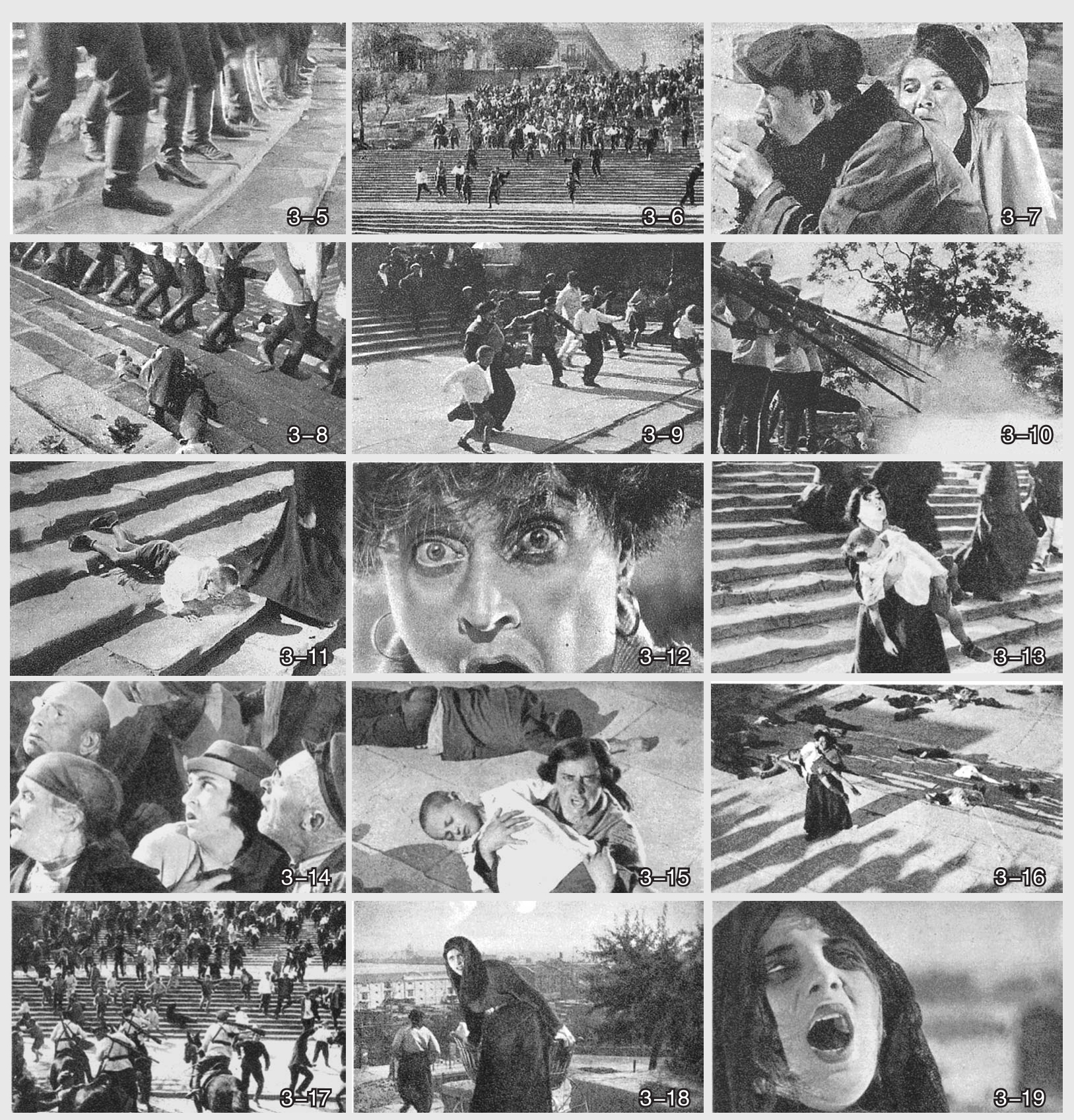

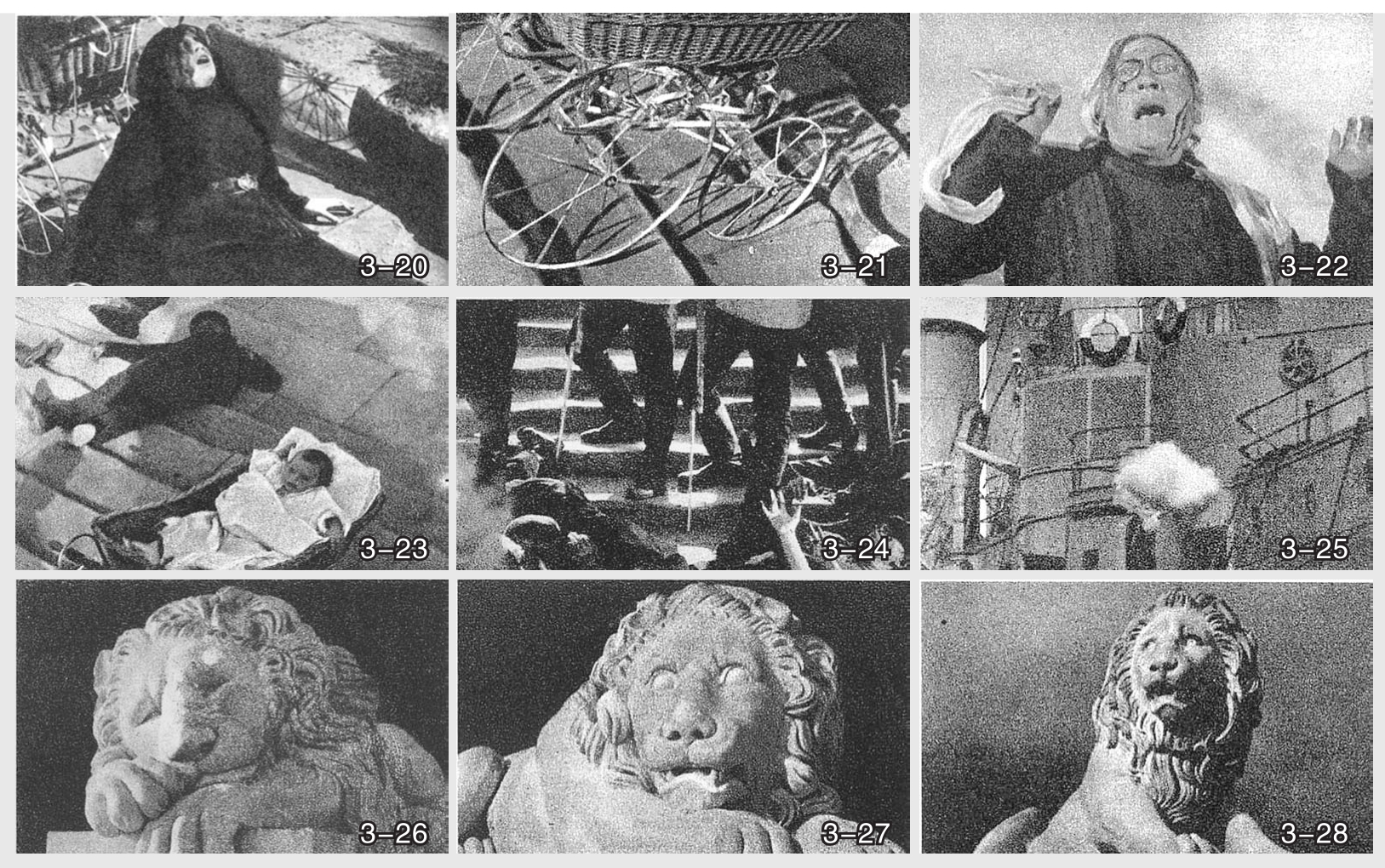

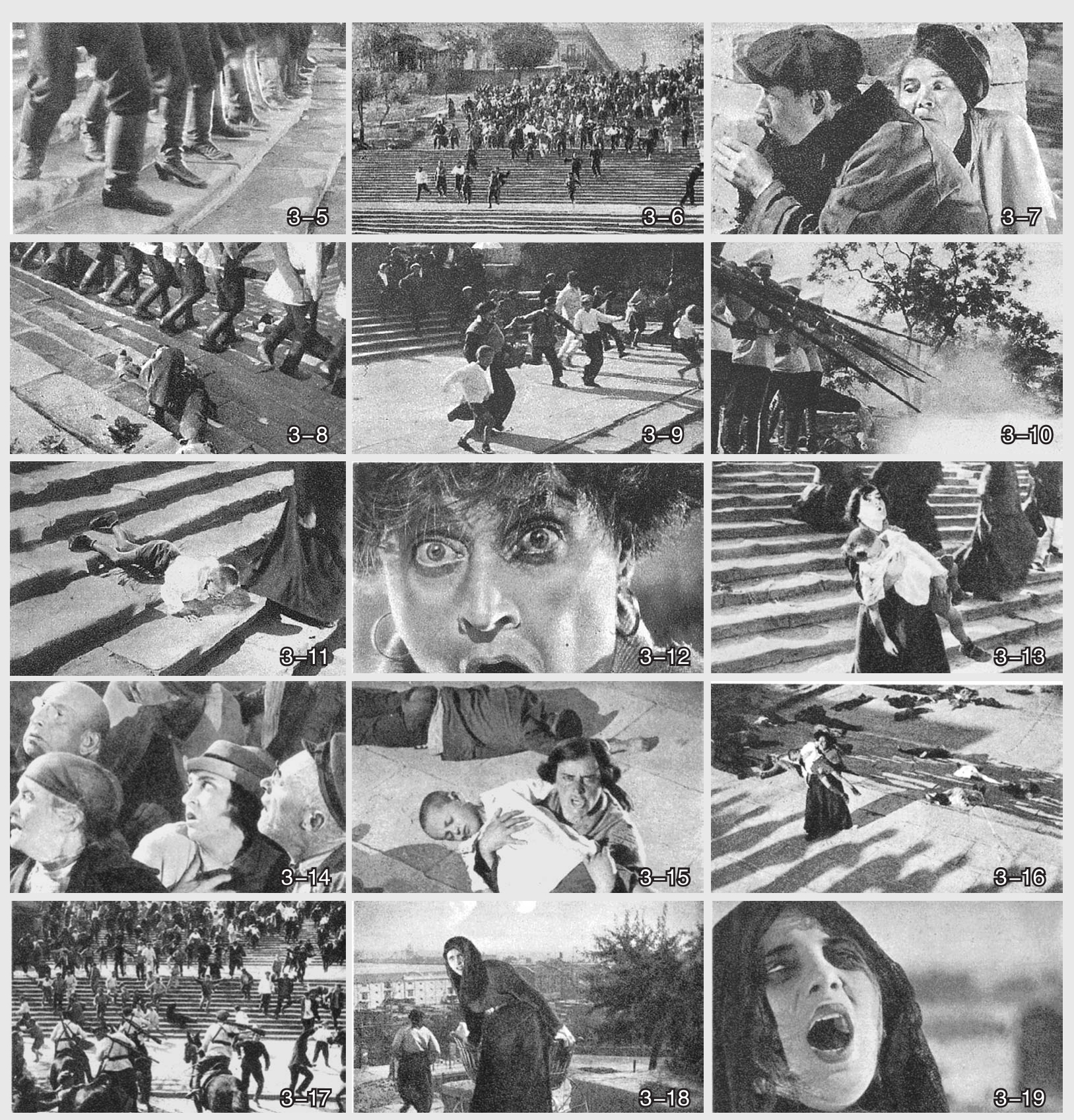

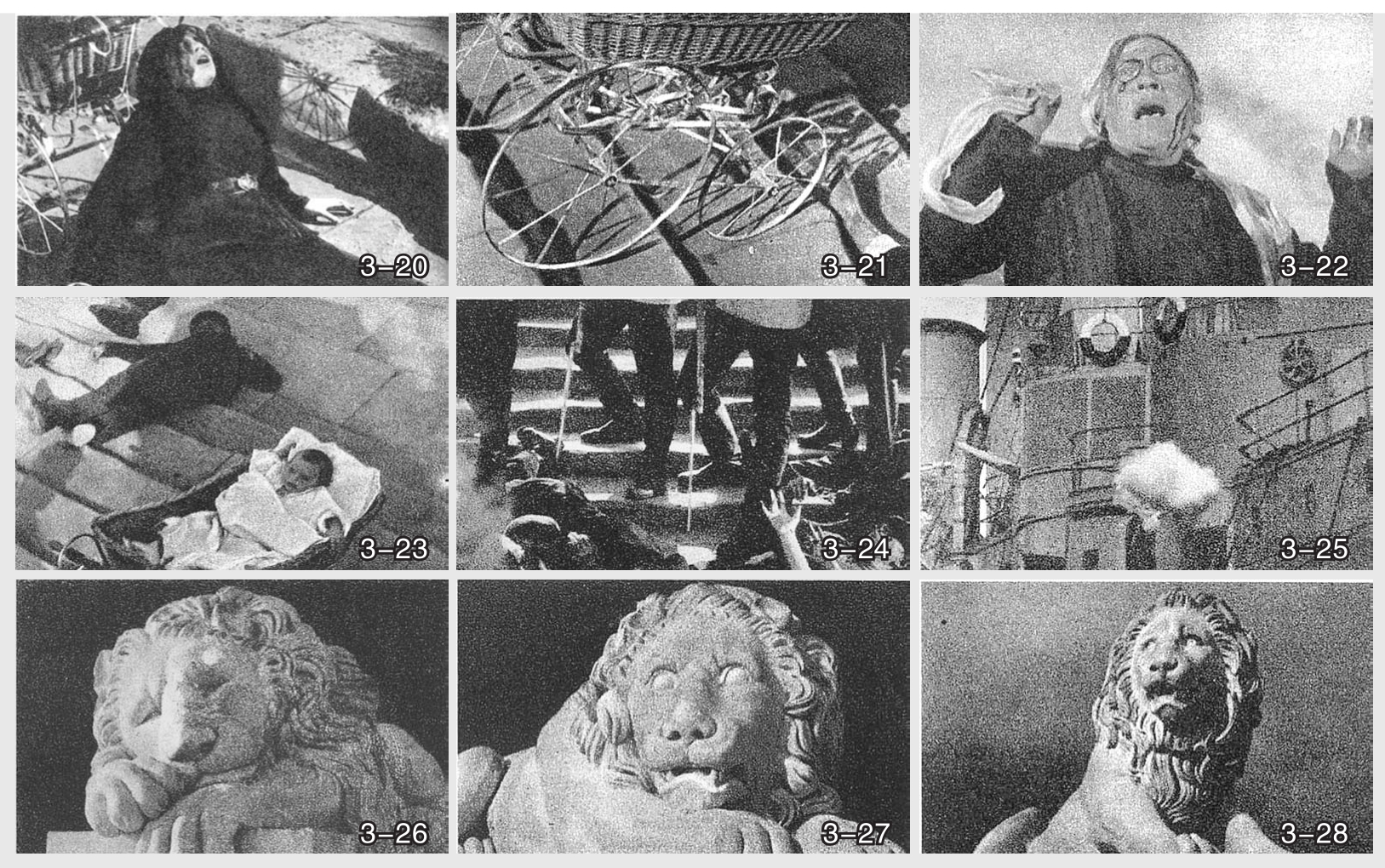

爱森斯坦善于用视觉因素来组成画面、展示情节、刻画人物、表达思想内容,他的实践与探索至今仍然很有学习和研究的价值。影片《战舰波将金号》中的“奥德萨阶梯”就是一场经典的蒙太奇段落,它充分显示了镜头组接的巨大艺术功能。此段故事情节并不复杂。沙皇政府下令武装镇压无辜群众,影片只表现了一场冲突、一个血腥场面:敌我的、军警武装镇压群众的冲突。它重在“表现”。爱森斯坦调用了当时所能有的视觉元素,创造了一场极具视觉冲击力和震撼力的场面。5分30秒钟的戏用了近155个镜头来渲染,把时间变形,利用每一秒钟、利用每一个镜头间视觉的、造型的、节奏的元素做足文章。矛盾在镜头的对比、冲突中把观众的情绪推向高峰。

其中阶梯和婴儿车是此段中最重要的造型元素。我们仅从这个小小段落的镜头排列来看镜头造型对列之冲突,比较镜头的长度便会感受到它的节奏之急促。军警向手无寸铁的群众开枪,婴儿的母亲和无数民众一起倒在血泊中,婴儿车向台阶下滑落。最让人揪心的是面对襁褓中的婴儿,军警肆虐射击,婴儿摇篮车和狂奔乱逃的人群一起,在枪林弹雨中滚下台阶。导演在表现这样一个惊心动魄的大场面的同时,利用最能表现反动军警惨无人道的细节描写——对婴儿惨遭不幸做了视觉蒙太奇强化渲染,用视觉造型的对列、对比、反衬、积累,创造了极富视觉冲击力的血腥场面,把影片推向高潮,收到了惨烈的令人震撼的艺术效果。导演用蒙太奇中把时间和空间同时变形的方法,把婴儿摇篮车滚下台阶的瞬间大大拉长。虽然是一瞬间的事,却用了1分18秒、50多个极短的镜头(婴儿的脸、车轮、人们惊恐的脸、军警)反复交切,在把观众的心揪起来的同时把戏剧推向高潮。这个经典段落充分显示了表现蒙太奇的巨大力量。

下面我们只展示一下婴儿摇篮车滚落这一“瞬间”的镜头构成和镜头造型元素的运用,透过现象去理解其中蒙太奇语言的本质。

从母亲中弹到倒下实际上应该只有几秒钟,瞬间撞动了婴儿车,婴儿车滚下台阶,也最多不过十几秒。如果描写过程,母亲倒下有一两个镜头就足够了,但影片在这里用了23个镜头,近44秒,母亲才真正倒下;而从母亲倒下撞动婴儿车,婴儿车从动了一下到滚落台阶用了36个镜头,45秒钟。一个动作的瞬间动用了众多的电影元素,我们不难看出一代电影大师爱森斯坦的蒙太奇创作理念。“爱森斯坦对顺序、长度及频率的控制并不按照直线的时间顺序进行,而是要表现某些逻辑上的关系。爱森斯坦便是用剪辑将各个分离的事件并置在一起来制造这些关系。”[1](如图3-5至3-28)

(图片来源:爱森斯坦著《蒙太奇论》,中国电影出版社 2003年版)

其实,我们学习电影前辈的经验,要的不是个案的具体方法。电影在中国已有百年的历史,电影语言发展至今,也呈现出百花齐放、百家争鸣的局面,只学方法不解决根本问题。我们要通过分析其经典作品或片断,学习一种思维方法,因为蒙太奇首先是一种思维的方法。

那么具体来说,什么是蒙太奇剪辑呢?蒙太奇首先是一种思维,也是一种方式方法。剪辑就是镜头之间的调度,是镜头与镜头之间的关系学,是镜头之间的正确接触。

在剪辑台上,包括在数字非线性编辑机上,把镜头掐头去尾接起来,这不是剪辑的真正含义;组接镜头只是剪辑的技术层面,而非它的根本特征。剪辑的真正含义则是同镜头的内涵、同摄影机的运动、同镜头内的场面调度、同景别、角度以及影片内部、外部节奏等知识紧密相连的。在高科技飞速发展的今天,数字影视已经成为影视技术的主流,技术本身是可以通过学习和培训掌握的,但艺术想象力以及艺术修养则非一日之功。而一部影片的构成恰恰主要由艺术的因素所决定。无论哪个时代,技术永远是为艺术服务的。剪辑可以而且应当按照其自身的规律去扩展思路,但其根本的一点要牢牢记住,那就是:剪辑的一切元素(包括蒙太奇本身)是为发挥和拓展影片内涵服务的。

一部影视作品,尤其是电影,蒙太奇应该在拍摄之前和拍摄当中就基本形成了。导演拍摄的时候,当设计某个情节时,一般已事先考虑好一场戏的各个镜头在未来的剪辑台上是一种什么样子,应当使拍摄时的镜头服从于剪辑的未来形式。即便是一个较复杂的、元素众多而无法预知具体蒙太奇形式的场面或段落,导演也会对将要达到什么戏剧气氛与节奏,有个整体的构想,尽管他无法把一个大场面的镜头组接提前严密地设计好,但他会依据自己关于气氛和想达到的戏剧效果,去拍摄创造这种效果和气氛所需要的大量影片素材镜头,然后交给剪辑师去处理。因为剪辑是由拍摄的方式(诸如运动的、固定的)和对象所决定的。从某种意义说,剪辑的形成依赖于事先安排好的素材。

比如电影《任长霞》(根据真人真事拍摄的主旋律电影)中为主人公任长霞送葬一场戏的处理。导演对这场戏的设想,是要利用各种手段组织一个隆重的激动人心的人民群众为人民的好局长任长霞送葬的场面,从而形成全片的戏剧高潮。显然他想从三个方面去表现这场葬礼:(1)一组战友为她送行;(2)一组剧中的老百姓为她送行;(3)一组真实的登封老百姓为她送行的黑白资料镜头。

交到剪辑师手中的这三组镜头素材,包含了导演对这场高潮戏最初的蒙太奇设想,至于这三组镜头如何有机地组织融合在一起,尤其是虚实如何有机连接,是无法提前缜密设计的。蒙太奇组接是要对几组镜头的造型元素、情绪元素、声音元素、戏剧因素等进行匹配。更何况这种场面到了剪辑台上,也要依据实际效果,经过反复调整、反复演练看其声画结合的效果,才能最终定稿。

剪辑的另一个主要功能是“去粗取精、去伪存真”。一个有经验的剪辑师,要经常在剪辑台上纠正某些拍摄失误,想方设法弥补诸如演员表演不到位、不准确,或表演过火;千方百计弥补技术上诸如方向、角度、景别等视觉错误及疏忽;剪辑还要化繁为简、化简为繁;有时还可以改变风格样式;如果节奏太慢,可以采取裁剪、删削、砍掉首尾,用交叉、平行等方法重新组织结构以加快节奏,使影片叙述流畅。总之要“化腐朽为神奇”,这才是蒙太奇剪辑之精髓。不过一般说来,如果在剧本及拍摄阶段,把剪辑工作考虑得更细致、更准确,更周密地预测到未来的剪辑形式与风格,那么,最后在剪辑台上,就会处理得更有机、更恰当。我们在剪辑一部影片时常常发出这样的感叹:“要是当初这么拍这个镜头就好了,这将是一个漂亮的剪辑点。”例如我们常常看到一场戏结束时,剧中人冲镜头走来直到用身体把镜头挡黑,而下一个镜头则从镜头挡黑开始,剧中另一个人向镜头纵深走去,开始另一段情节。这是运用交叉蒙太奇以及错位蒙太奇原理,在两个镜头甚至两场戏之间,流畅地省略了各自很多的过程。这就是在拍摄时设计而不是在剪辑台上确定的剪辑点。两镜之间挡黑和拉开的技巧,不同于后期用光学转黑的技巧,在镜头语言上是程度不同、概念也不尽相同的技巧。前者更戏剧化,而后者更功能化。当然这只是一个小小的例子。

电影蒙太奇形式是如何形成的?剪辑师在剪辑一场戏时以什么作为出发点?蒙太奇切换究竟有什么意义?“任何电影表现手段只要它在心理上是合理的,不论它在物质上是否真实,都是有价值的。”[2]我们可以这样认为:一切艺术手段包括蒙太奇,只要能作用于观众的心理感受,就有了它的戏剧意义了。从实质上讲,剪辑就是一种小型的剧作艺术。

剪辑不是电影独具的特点,我们在散文、诗歌以及绘画中,都可以找到运用蒙太奇的例子。

中国古代诗歌的一个普遍特点就是通过精练的、点到为止的意象,蒙太奇式的组合,传达只可意会不可言传的意境。最典型的例子莫如马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”曲作开篇就是由六个名词组成的六个美学意象的平行并列,恍如缓缓运动的,由各种不同景别组成的,展现着秋之萧索的影片。

然而,这六个美学意象并非随意的、缺乏章法的组合。显然,前三个名词构成一个仰拍的段落,后三个名词构成了平视和俯视的段落。即:(1)空间的冲突;(2)可能还有物体和观点的冲突(即采用罕见的拍摄角度)。而这两个段落“在镜头内部的冲突中形成自己的空间形式——在蒙太奇中越来越强烈的爆发——在不同的镜头之间发生冲突”。通过不同性质的镜头或段落相冲突,以建立一个新概念。中国古典诗词摄人心魄的魅力即在于,总能使人透过语言,或者完全忘记了语言而直接通达美的极致。这种感悟有时又完全是非逻辑的,不可言喻的。因此,这两个段落与曲作的后两句又构成一种冲突,由物质意象而直逼人生境界、美学境界——这个冲突不仅仅是视觉的,而且还包括情感的以及哲理的。

中国古诗词中这样的例子俯拾皆是。唐朝张志和的《渔歌子》:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”

我们学电影要了解中国古诗词,那是中国电影人必修的美学课。不学就犹如患了失语症,丧失了与世界对话的根底和能力。

许多世界级美术大师的杰作,有时也是蒙太奇的杰作。例如俄罗斯19世纪后期的现实主义绘画大师、“巡回展览画派”的伟大旗帜伊里亚·叶菲莫维奇·列宾创作的油画《意外归来》(见图3-29)。

画作塑造了一个在沙皇专制统治下遭受迫害的革命知识分子形象。经过长期流放和苦役,革命者突然归来。列宾抓住流放者跨进门槛的一瞬间,他及每个家庭成员的表情、行为,向人们展示种种复杂的情感。这一瞬间,同样充满了爱森斯坦式的“冲突”。如果我们将这幅画作想象为一部影片的情节,就会很清楚地体验到这种冲突。我们发现围绕着视点中心的归来者,可以分成三个段落,第一个段落是女仆,她和身后的一个黑衣夫人构成窥视与不解的冲突。第二个段落是围绕圆桌的众人之间的冲突。一袭黑衣的老妇人从椅子中站起,转向归来者,欲扑未扑;稍大的男孩儿欣喜地抬起头注视,嘴巴吃惊地半张着;较小的女孩显然把来者当成了“陌生人”;靠墙坐着的青年女子百感交集……这两个段落自身的冲突自然把我们导向第三个段落:处在众人视点中心,而不是画面中心的“流放者”、“归来者”,在众人的注视下他似乎真的成了一个“陌生人”。他的些许犹豫和他的神态中透出的坚毅、隐忍又构成一种冲突。而前两个冲突又与归来的陌生人分别构成两组冲突。家的温馨、苦难与惊喜的并列,数个不同性质的段落相冲突必然建立一个超出画作表面的、视觉的、情感的以及哲理的新概念。列宾说,通过历史画卷,为痛苦的悲剧寻找出路——归来不是“意外”,而是一种必然,一种俄罗斯不屈精神的必然归来。从上述例子我们可以发现,一切成功的艺术作品在某种程度上似乎都隐藏着“蒙太奇思维”,都可能会遵循着“蒙太奇逻辑”。

由于电影特殊的表现形式,又由于蒙太奇剪辑所具有的非凡功能,决定了这种形式集中概括地表现生活之原则。它要求首先要有鲜明的动作性;它又相当依赖造型的表现力;它还要求在生活的逻辑之外,遵循另一个逻辑,即蒙太奇逻辑。因为在一个镜头之内,我们要依据内容的发展去遵循生活的逻辑,这肯定是一大原则,但是蒙太奇特殊的形式又决定了镜头与镜头之间、一场戏与一场戏之间,除了生活的逻辑之外,还要遵循被称为“蒙太奇逻辑”的特殊逻辑。在影视片中,有过多的人物对话,有过多的场景描绘,有复杂繁多的结构,有众多的电影元素要有序组织,不充分利用造型的表现能力,不遵守蒙太奇逻辑,就不能发挥电影高度集中概括的作用。

电影还有着视听语言的特性。一切抽象的东西都必须用形象去表现,而抽象的情绪也要通过具体的形象去引导观众产生。电影可以而且能够引起观众很复杂、很细致,甚至难以言表的情绪,但这些必须通过具体的实实在在的视觉和听觉形象来取得,而蒙太奇则是必不可少的最有效的元素。因此爱森斯坦说,电影艺术运用“独特的形象思维法”剪辑,可以大大浓缩事件,使之既紧凑又丰富多彩。由于蒙太奇有这样大的潜力来异乎寻常地观察世界,以特殊的方式审视事件,压缩时间或相反地延长时间,从不同的方面阐述事件,为揭示事件提供了极大的表现力。正是这些蒙太奇元素使蒙太奇在影视片中被越来越广泛地运用着。电影观察世界的方法在不断改变,但剪辑手法却仍然保持着其独特的效果和魅力。

关于蒙太奇的种类,综合普多夫金、爱森斯坦对于蒙太奇的归结,可视为两大类:叙事蒙太奇和表现(思想)蒙太奇。后面我们还要分别论述。

电影艺术的思维是独特的,初学者需要做各种各样的练习。剪辑艺术亦是如此,实践多了就会提高技巧,升华思维,使思维永远处于一种鲜活的状态。