一、议程设置

议程设置理论是大众媒介传播效果研究中的重要理论之一,自1970年代以来,议程设置始终是传播理论领域的主导概念之一。议程设置理论展现了大众媒介影响社会的一种方式,即大众媒介可以帮助人们形成什么是目前社会重大问题,而实际上这些媒介着重强调的议题可能并不是真实世界中的主导问题。从整个传播效果研究的发展过程来看,议程设置理论的兴起代表着传播研究从有限效果模式迈向中度效果模式。

议程设置理论是一个逐渐发展的过程,很多的研究都对这个理论有所贡献。在本节中,将按照议程设置理论的发展过程进行综述。

(一)早期的理论准备

在传播学的发展历史中,一般认为美国著名专栏作家和政论家沃尔特·李普曼(Wa1ter Lippmann)是议程设置假说的最早论述者。

李普曼在1920年代初就形成了有关议程设置的基本想法,并试图用他自己参与第一次世界大战新闻报道的实践,来对这一基本思想进行论述。1922年,李普曼出版了《舆论学》(pub1ic opinion,也译为《民意》、《公众舆论》),通过对《纽约时报》、《时代》周刊等新闻媒体的研究,提出了著名的观点:新闻媒介影响‘我们头脑中的图像’。即大众传播媒介(在李普曼时代是报纸和杂志)创造了我们关于世界的图像,并且这些由新闻界提供的图像常常是不完整和扭曲的。

李普曼的《舆论学》被认为是议程设置理论的奠基之作,在著作中李普曼对以下的基本概念进行了论述[1]:

1.“伪环境”的产生:李普曼论证说,外在世界庞大、复杂、变化迅速,所以一般人不可能通过直接的看、听和接触来了解、认识它。人们总是把自己认为是真实的情况当作现实环境本身,而实际上我们所认为的真实世界是一种“伪环境”。李普曼借用弗洛伊德的思想,将这种“伪环境”看作是个人在其头脑中创造的“图画”,而其真正来源在于连结这两者的大众媒介。

2.“刻板成见”的作用:在李普曼看来,舆论是通过各种渠道—如媒介、家庭、学校和社会的影响在人们头脑中累积下来的印象、偏见和固定的成见。一旦这种成见形成,它就会“淹没”人们对“事件”进行描述和报道的“新视野”。1920年,李普曼对《纽约时报》关于俄国革命的报道情况进行了内容分析,发现记者们所说、所写的是其想要看到或期望看到的东西,而不是实际发生的情景。由于人们头脑中存在着一种“刻板成见”,所以即便是目击者也总是带有成见,总是带回了参杂了想象的报道,而不是客观的情况。

3.“局外人”与“局内人”的区分:所谓“局外人”指一般的民众,这些人由于普遍存在的“伪环境”而无法从媒介渠道中获知世界的真实情景。所谓“局内人”就是介于公众与外在世界之间的专家们。李普曼对专家们表示出较大的依赖,他认为专家能使“一个无形的巨大的困难的环境”变得容易理解,即通过专门的“情报机构”得到准确的情报,立法机构和行政部门据此做出明智的判断,然后将之提交给公众,取得公众的同意或反对。他试图通过“专家组织”来挽救民主假设的命运,新闻媒介要实现这一民主假设。

按照李普曼的理论,生活在媒介包围之中的现代社会的人们,实际上生活在媒介创造的虚拟的环境。产生这个虚拟世界的主要原因,是媒介对人类感官的延伸作用。广播延伸了人们“听”的范围,电视延伸了人们“看”的范围,报纸扩大了人们“想”的范围。随着这种延伸,人们对可以直接感知的环境之外的世界的兴趣大大扩展了,而这个极大扩展和延伸了的世界,大多数情况下人们不可能亲身参与、亲自体验、直接感知,只能是通过媒介的报道来了解亲身经历之外的更大世界中新近发生的事件和变化。

但是新闻媒介并没有准确地描绘客观的、真实的世界。这主要是因为,新闻媒介的报道是有选择的、有创造发挥的,新闻媒介并不是按照真实事件的比例选择或者抛弃每日的消息。新闻记者追逐他们感兴趣的消息,捕捉他们认为重要的细节;新闻编辑通过编排消息的报道方法(版面、标题、字体、画面、提示、音响等等),更进一步引导人们关注世界的某些方面。于是新闻“把关人”通过日复一日的选择和发布新闻,集中了公众的注意力,影响他们对当前什么是最重要的事件和议题的感觉[2]。

显然,在李普曼看来,媒介对受众有重大影响,媒介的作用是巨大的。但是,1940年代以来,随着拉扎斯菲尔德(H. D. Lazarsfeld)、Berelson等人对美国总统大选的研究,却发现了媒介的“有限效果模式”,即:选民是依据他们的社会团体和预存立场做出投票决定的,媒介只不过坚定和强化了选民对特定政治家的倾向。有限效果论认为大众媒介对公众意见的影响有限,或者说大众传播媒介并无大的政治影响。

到了1950年代,由于认知心理学的发展,人不仅仅被认为是条件的被动适应者和被操纵的对象,而且被认为是根据自己的知识积极行动的“问题的解决者”。大众传播效果不单单是态度的改变,而是更为复杂微妙的个人和社会心理过程。基于受众从被动接受到主动选择这一思路,一些学者纷纷提出议程设置的雏形。

1958年Norton Long在一篇文章中提出了自己的观点,认为报纸是设置地方性议题的原动力。从某种意义上说,报纸是设置地方性议程的最主要动议者。在决定多数人将要讨论哪些问题、多数人将如何看待报道的事实和多数人将采取怎样的方式对待这些问题上,它扮演重要的角色[3]。

1959年两位学者Kurt Lang和Gladys Engel Lang也认为大众媒介迫使人们注意某些争议问题,大众媒介它们树立政治人物的公共形象,大众媒介还不断地披露某些人和事,暗示公众应当去想它、了解它以及感受它[4]。

1960年Joseph Klapper提出了大众传播一般不作为受众效果的必要和充分的原因,而更可能处于各种相互牵制的作用和影响中,并通过它们而起作用。

1963年,美国政治学家伯纳德·科恩(Bernard Cohen)通过对海外新闻的研究,出版了《新闻与外交政策》(The Press and Foreign Policy)一书。科恩提出媒介不仅仅是新闻和观点的一个提供者,媒介在告诉读者怎样想(What to think)这一点上大都不怎么成功,但在告诉读者想什么(What to think about)方面却异常有效。科恩认为依据于报纸的作家、编辑和出版商为人们描绘的图画,这个世界在不同的人看来是不同的。

科恩在李普曼有关“外在世界和我们头脑中的图画”的原初思想的基础上,表达出有可能直接导致“议程设置”这一概括的隐喻。他明确指出,大众媒介除了它们可能具有的无论什么样的直接效果(“告诉人们怎样想”)以外,还有极其重要的间接效果(“告诉人们想什么”)。相比之下,媒介的后一种效果似乎是更加重要的[5]。

从李普曼到40多年以后的科恩等人,议程设置理论有了一个初步的形态。李普曼是将舆论现象作为研讨对象的第一批分析家,他的有些观点曾经被用来为大众传播工具可以无条件地、直接地改变受众的主张服务。随着现代传播媒介及其理论的发展,大众传媒的告知功能逐渐引起人们的重视,因此出现了从新的角度出发对于李普曼的回归。在这方面,科恩关于议程设置的有影响的隐喻——媒介告诉我们“想什么”,使得李普曼有关媒介如何设定公共议程的含糊主张明确地朝着经验主义效果研究的新方向发展,并最终成为后来议程设置假设的研究范式[6]。

科恩的主张在当时的新闻记者中颇多呼应。美国名记者西奥多·怀特也不愿意接受媒介对舆论的效果有限论的观点。他在《总统诞生记》中指出:报纸在美国是一种原生性的力量,它安排公众讨论的议程,而这种巨大的力量甚至超越法律的限制,它决定人民要读些什么和考虑什么。与科恩的“想什么”相比,怀特着重强调报界安排公众讨论的议程。

(二)议程设置理论的提出

1968年,在李普曼的思想提出45年之后,美国学者迈克维尔·麦考姆斯(Maxwell McCombs)和唐纳德·肖(Donald Shaw)通过实证性研究,正式提出了“议程设置(agenda-setting)理论”。

1968年是美国的总统大选年,当时的总统候选人是理查德·尼克松和休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey),当时的选情是两人势均力敌。麦库姆斯和肖采用媒介内容分析方法和民意调查方法,对当年总统竞选新闻以及人们如何看待各种竞选问题的重要性进行了一次探索性研究。

这项研究由两部分组成,一是在北卡罗莱纳州的教堂山(Chapel Hill)市的五个社区中(经济、种族和社会环境不同)的注册选民中随机地抽取了100名尚未做出决定的选民进行抽样调查,无论当时的总统候选人谈到了什么议题,询问被调查者,“这些天你最关心的是什么?即不管政治家说了什么,你认为政府应该集中做的事情中,主要的两三件是什么?”。

二是对当时教堂山地区能接触到的九种媒体(5家报纸、2家新闻周刊和2家电视新闻广播)的同期总统竞选信息报道进行内容分析,在研究中准确界定了什么是“主要的”报道。如对于电视报道来说,长度必须超过45秒。对于报纸来讲,主要的报道是出现在头版等[7]。

把内容分析与问卷调查的结果进行分析,发现:媒介赋予某一问题的重要程度与一社区内接受媒介报道的选民对之的注意程度,两者之间有很明显的相关关系,即媒介议题与选民议题非常一致,其相关系数在0.96以上[8]。

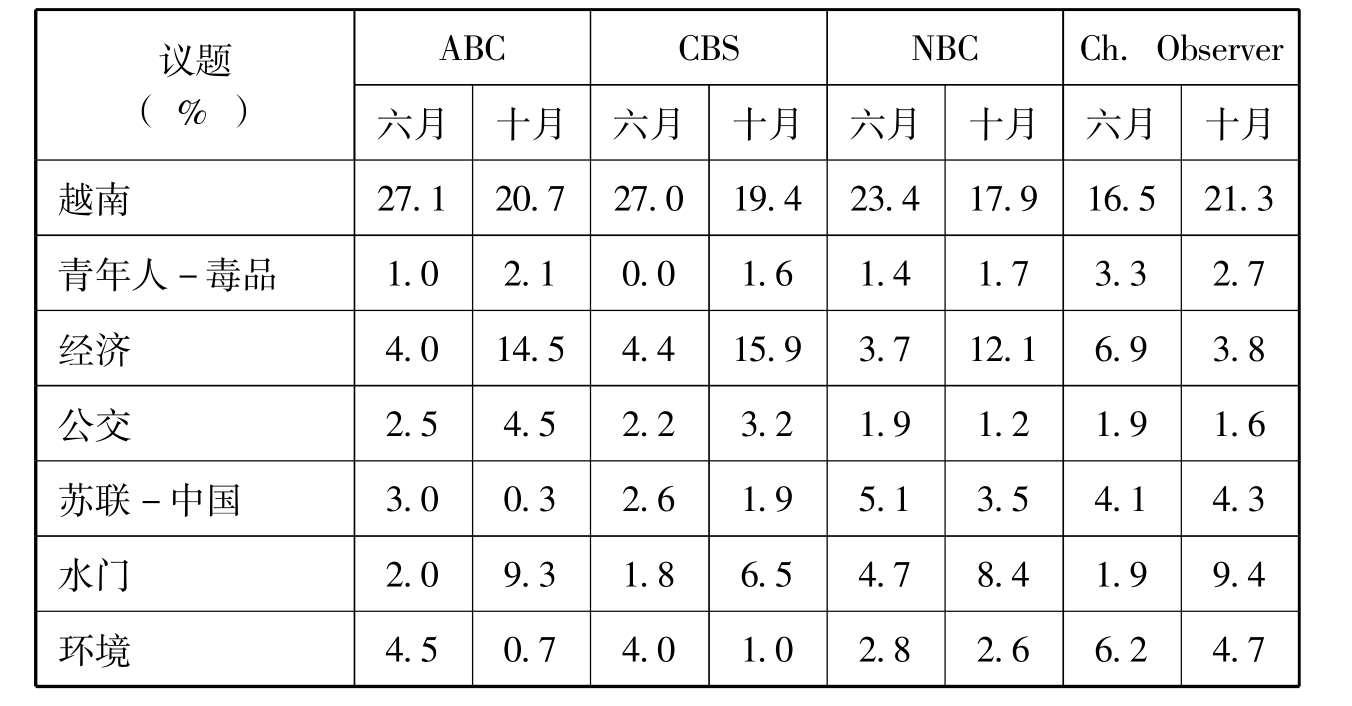

表2-1-1:Chapel Hill研究中的公众议程与媒介议程

但是,这次研究有几个缺憾[9]。首先,样本是在未决定投票意向的选民中抽取的,这就遗漏了那些由于对政治漠不关心而未进行登记的人,同时,也不包括很大比例的已经决定投票意向的选民,这种选择性的抽样方式人为地忽略了媒体议程对他们的影响,从而不具有推广性。更重要的是,这一研究无法辨别因果方向,即虽然证实了媒介议程与公众议程相关,但不能确定是谁影响谁。如果是公众议程影响媒介议程,则假设就不成立。

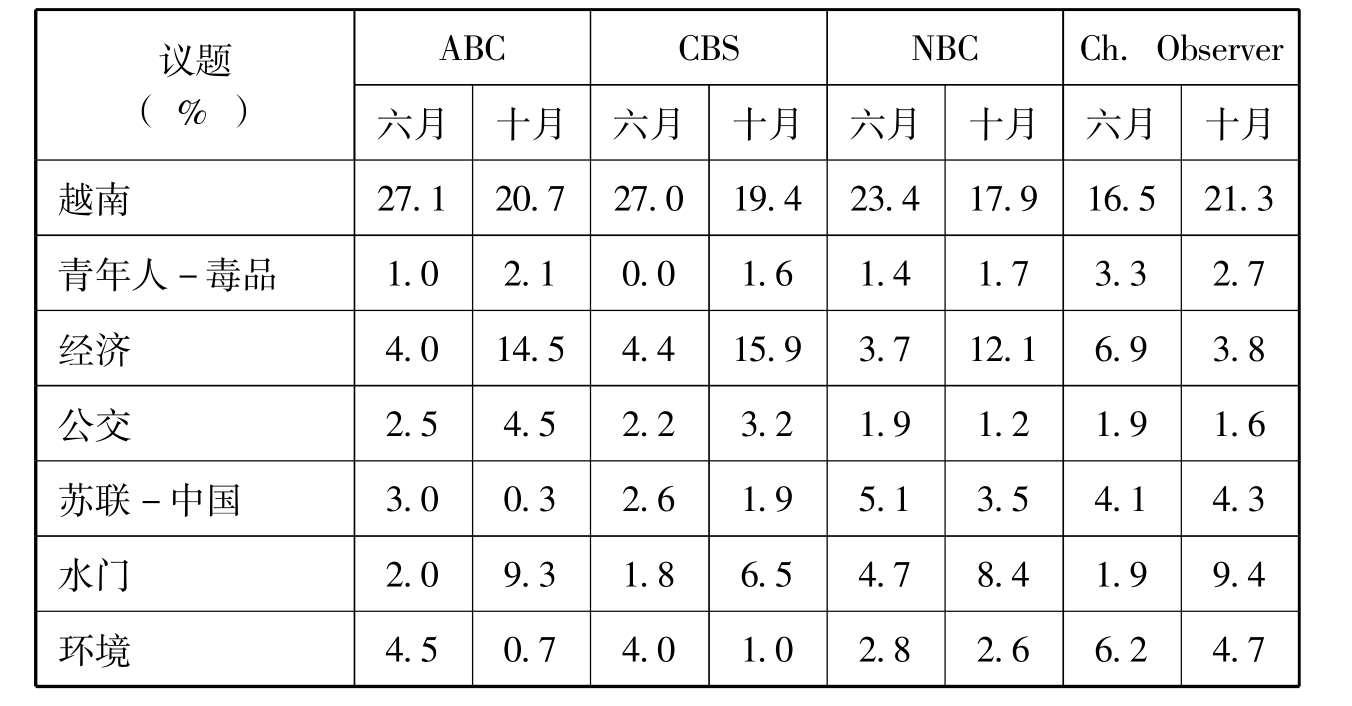

麦库姆斯和肖也发现了因果方向这一问题,在1972年的美国总统大选期间,在卡洛特(Charlotte)进行了一次固定样组访问。他们分别在当年的六月和十月访问选民,调查他们认为最重要的议题。同时,对当地报纸《卡洛特观察者》(Charlotte Observer)和ABC、NBC、CBS电视网的晚间新闻进行了两次内容分析,计算出了六月和十月的媒介议程[10]。

表2-1-2:媒介议程:各议题在不同媒体的竞选报道中出现的百分比

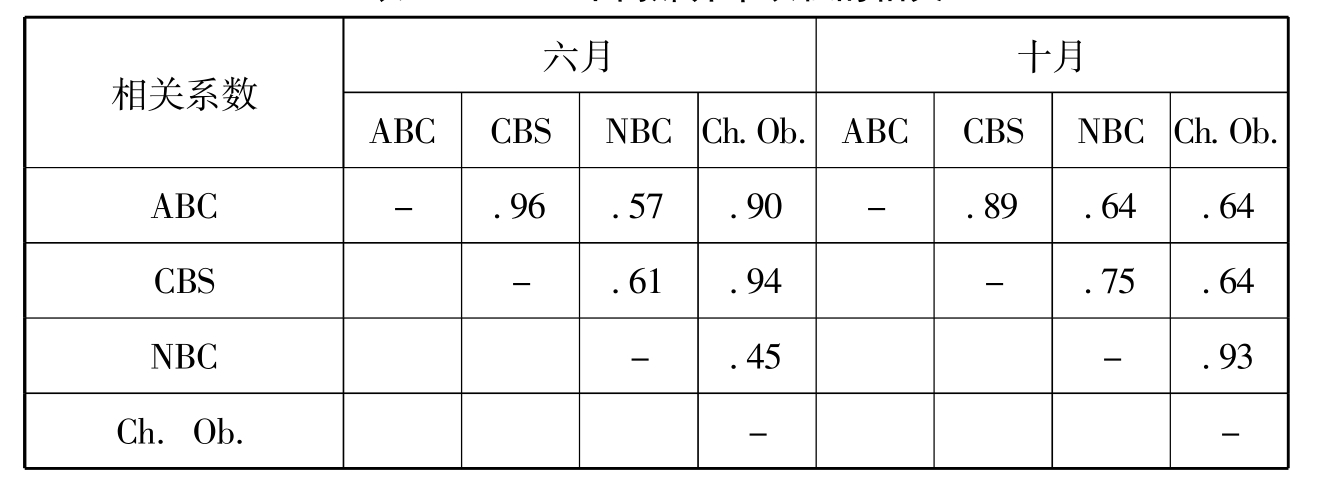

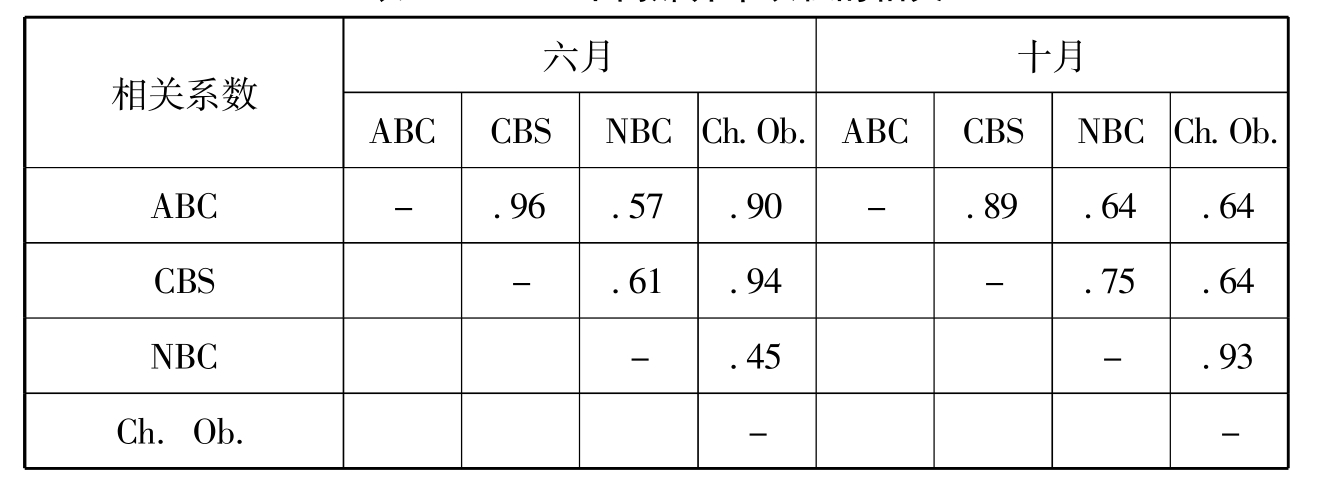

然后进行前后相关分析,结果如下表:

表2-1-3:不同媒介中议程的相关

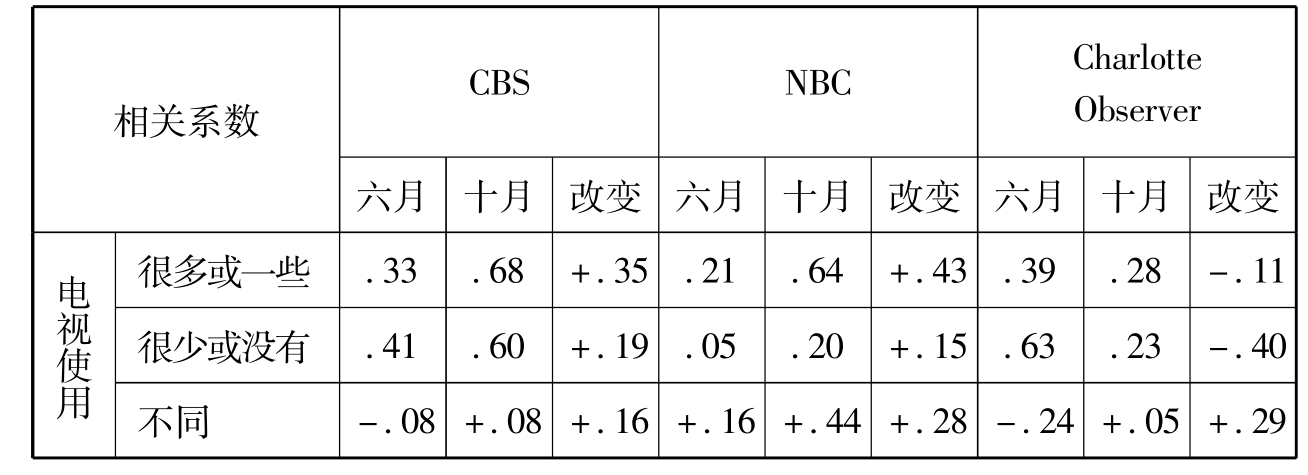

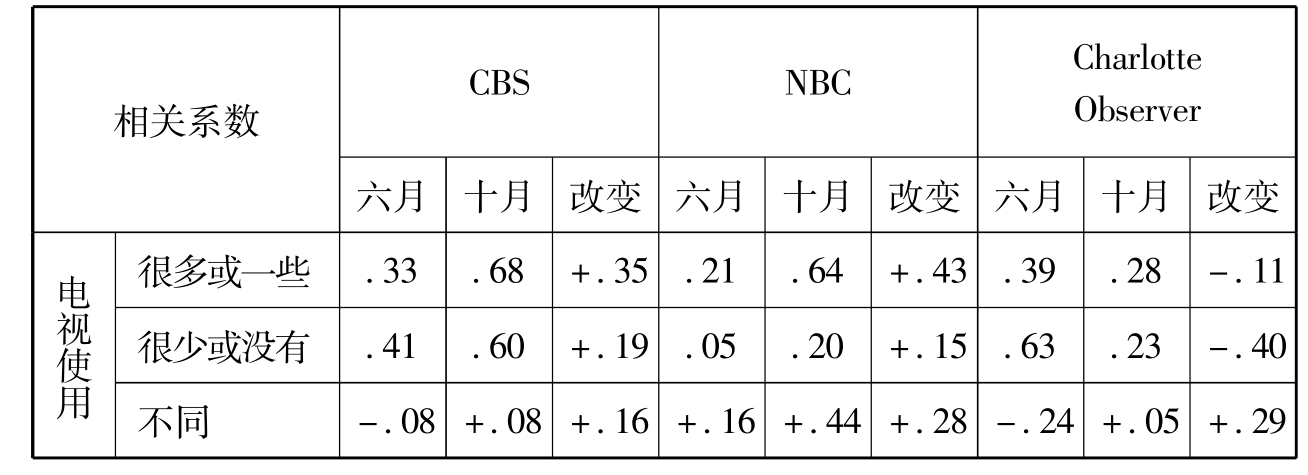

表2-1-4:在六月和十月里,媒介与个人议程的相关

研究结果是媒介议程影响公众议程,即议程流向是:媒介议程→公众议程。

2004年唐纳德·肖在被问及当时的研究时,说到“我们一共调查了三次:第一次是在选举宣传刚开始时,挨家挨户地进行入户访问,接下来又连续进行了两次,总之是一个跨时段的固定样本研究(pane1study),这样我们可以获得关于人们接收信息变化的数据。最后,从这些数据,你可以看到媒体内容的变化以及选民的变化,这两个方面的变化不是特别明显,但是它们之间的相关性指数却非常高。[11]”

1972年,麦库姆斯和肖在《舆论季刊》上发表第一项系统研究成果,题目为《大众传媒的议程设置功能》,证实了此前科恩等人提出的议程设置(agenda setting)猜想的成立,产生了一个新的传播学理论—“议程设置理论”。

议程设置理论的主要内容是大众媒介通过日复一日的新闻选择和发布,影响着公众对什么是目前最重要的事件的感觉;在媒介和公众的议程之间,存在着一种因果联系,即经过一段时间,新闻媒介的优先议题将成为公众的优先议题。而新闻议程的优先选择是很明显的:报纸标题的大小、语言是否刺激、消息的篇幅长短、登载的版面是否重要和醒目、电视报道在新闻播出中的位置、长度和是否形式多样、生动活泼等等。这些信息帮助受众将经过挑选的每日新闻中的一小部分议题列为关注的重点。

两人在后来的研究中曾指出,媒介的议程设置效果还要看公众与媒介的接触频率、公众对媒介的需求程度、当时人际交流的情况以及不同公众的兴趣等因素,并非所有报道的议题都会紧接着在公众议程上显示出来,很多具体的情况会减弱或增大媒介议程设置的效果。

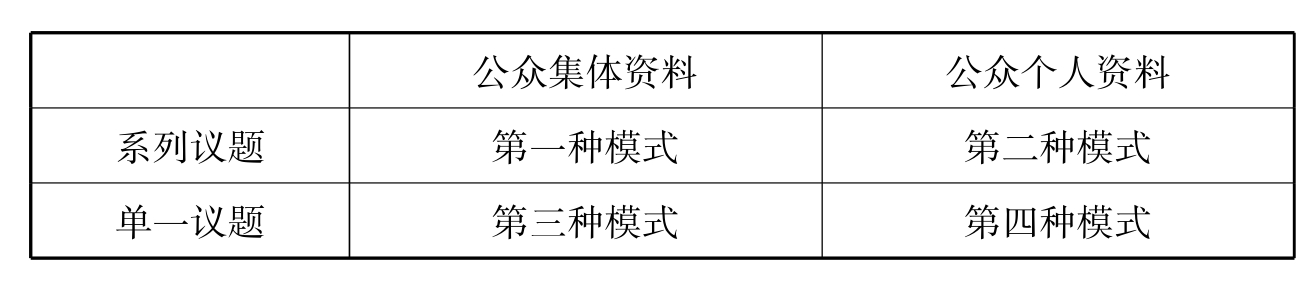

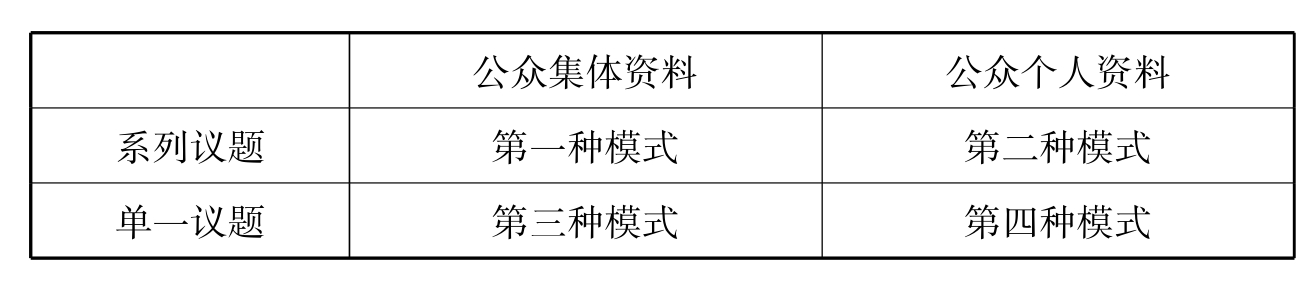

从研究方法上,就是对媒介的内容分析与公众的民意调查相结合,通过媒介的内容分析来确定媒介议程,通过民意调查来确定公众议程。议程设置的研究设计上有四种类型,在国际传播联合会墨西哥阿卡普尔科(Acapulco)城会议上,麦考姆斯首次发表了这四种设计模式的统一模型(MoCombs,1981),后常常被称作“阿卡普尔科模型”。

第一种模式:是对一系列主要议题的新闻报道与集体的公众议程的比较。

第二种模式:检验以系列议题定义的媒介议程,将对公众议程的分析单元由集合的人群变为个人,也就是说,这种议程是每一个人排序的结果。

第三种模式:调查在一段时期内媒介就某一单个议题的报道对公众意见倾向的关系。

第四种模式:检验媒介就某一单个议题的报道与相应的个人议程中那一议题的明显度是否相称。这种模式引进了实验室试验,作为实地研究的补充手段。

议程设置理论在以后许多规模更大、相关问题更多的条件下屡次被证实。

(三)媒介议程对公众议程的影响—想什么

在迄今为止多数的关于议程设置的实证研究,都是关于媒介议程与公众议程之间关系的。学者们对媒介议程影响公众议程这一范式中的中介因素进行了许多深入的研究。如把媒介因素分为媒介的类型、新闻工作人员的价值观、报道时间的长短等,把受众因素分为受众本人的兴趣、爱好、人际交流等。议程设置范式中还有一个重要的时滞问题,即媒介议程影响公众议程,需要花多长时间。

1981年,两位美国传播学者文特(James Winter)和伊尔(Chain Eyal)进行了一次历时性研究,将23年(1954年至1976年)间盖洛普公司的27次调查结果中公众对人权议题的重要程度排序,与每次调查之前四周当时媒介报道的主要内容进行对比分析,发现公众对某个议题注意力的升降,刚好反映了当时媒介对这个议题报道的起伏,相关系数为0.71。

1989年,伊顿(Eaton,H)分析了美国三大广播网、五大报纸和三大新闻周刊在三年半内的议程设置与同一时期盖洛普公司调查中公众关于11个问题(包括犯罪、战争恐慌、失业、贫穷和通货膨胀等)的关注度的关系,结果媒介内容的数量与公众对问题的重要程度排序正相关。研究也发现,时间因素很重要,媒介的近期报道比起早期的报道对公众议程的影响更为显著。

1990年,德国学者布洛休斯(Brosios,H)和凯普林格(keppliger,H)对一年内德国电视的四种主要新闻节目的内容与同年53周的全国民意调查结果进行比较,在五个主要议题上(充足的能量供应、东西方关系、欧洲政治、环境保护以及国家防御),全部验证了媒介议程设置的效果。

帕姆格林(Palmgreen,P)和克拉克(Clarke,P)在一次媒介调查中发现,媒介的议程设置对公众议程的影响力,本地媒介比全国性媒介要弱得多,他们认为,本地的人际交流和亲身观察都会削弱地方媒介的议程设置的影响力。

1994年金(P. King)在对台北市长选举的研究中,对三家主要报纸进行了内容分析,并通过电话调查了公众如何描述三位市长候选人以及公众心目当中理想的市长应该是什么样。从四种不同角度研究了议程设置的效果,发现在涉及较为宏观、社会整体方面的问题时,媒介议程对公众议程的影响最为显著。

1988年萨尔文(M. Salwen)在研究环境保护的媒介议题与公众议题关系中发现,媒介议程设置的效果在新闻报道以后的5-7周开始影响公众议程。

1992年祝建华对公众接受媒介议程的限度进行了研究,发现媒介议程转移到公众议程中的前三个最重要的议题,其在公众议程中的显著度也是有差别的,每一个议题的显著度会受到两个因素的影响,一个是另外两个议题在公众议程中的显著度,另一因素是新闻报道对这两个议题的报道的显著度。

1997年艾英戈(Iyengar)通过一系列实验发现,如果操纵讯息,使之符合个人既有的某些印象,那么在公众对某些议题的吸收过程中,它们就会产生巨大的影响。

2000年恩特曼(Entmann)指出,关于美国黑人的新闻就是在以某种刻板印象为框架的语境中被报道的。

2001年9月在罗马举行的WAPOR年会上,唐纳德·肖等人提交的论文提到“议程设置告诉我们,受众对议题的显著性判断会有一致性,一些公共议题确实可以进入受众群体的心中。但是最近的研究显示,受众也可以把握机会,使用互联网和其他方法建立起他们自己的一系列议程。如果大众媒体不具有像几十年前那样的力量设置议程的话,那么其他的媒介就会变得更重要。电视遥控器可以被看作现代媒介的一个隐喻。观众仍然在看电视和其他媒体,但是他们“按遥控器”的时候变得更多。他们拥有选择。重复1968年议程设置研究所需要的不仅仅是更先进的研究方法。议程设置理论本身,和这个世界一样,也已经向前发展了”[12]。

(四)媒介议程对公众议程的影响—如何想,铺垫理论

美国学者仙托·艾英戈(Shanto Iyengar)及其同事通过多年的实验研究,即把电视网的新闻节目制成录像带,移花接木地对新闻的内容作些调整,如删除节目中的某些报道,换成其他一些报道。这样,研究人员可以控制新闻报道的内容,可以强化某些事件,同时弱化另一些事件。研究人员让研究对象在不同的实验环境下收看这些改动过的新闻节目,然后要求受试者按重要程度对各个新闻事件进行排序。

实验进行了很多组,持续几年,研究成果汇总于《至关重要的新闻-电视与美国民意》(News that Matters:Television and American Opinion)一书。研究者发现,收看电视新闻可以显著影响观众对什么问题是国内最重要问题的感知,电视新闻报道能以一种特殊的方式影响总统选举,通过为竞选活动设置议程,媒介还为选民设定了评价总统侯选人的标准。

仙托·艾英戈及其同事称这一过程为铺垫作用(Priming,中文也有译为准备、预示、底色),即媒介通过关注某些问题而忽略其他问题,从而改变选民对候选人的评估标准。铺垫是一种心理过程,指平时的积累在特定时刻的使用,如在接受新的信息时,提供累积素材,调动既存信息,以支持当前的意见或观点。因此,铺垫作用就是指媒介对特定议题的强调不仅可以提高这些议题的显著度,而且可以调动人们记忆中以前得到的与此有关信息,然后,这些信息就被个人、团体或机构用于形成与议题有关的意见,即媒介对某些议题的强调会进一步影响民众对于政府、总统、政治及候选人的评判标准。

美国1980年的总统选举,因媒介在选前突显了伊朗人质事件,造成受众不但注意到此议题,也影响了选民对卡特产生较负面的评价。通过分析受试者评估卡特总体政绩表现,和他在国防、污染、通货膨胀三论题表现上的关联,发现当某一论题(例如通货膨胀)被强调时,民众评估候选人在此论题上的表现,和候选人总体政绩表现之高度相关。

在1990年海湾战争期间,仙托·艾英戈等人研究这一时期的新闻报道的铺垫作用,他们首先发现了一个基本的议程设置效果,当新闻媒介连篇累牍地报道海湾危机的时候,在民意调查中,海湾危机也成为了最受民众关注的议题。研究人员还发现,海湾危机报道频率的增加带动了民意对总统布什的总体评价。海湾危机期间,民意对总统布什的总体表现的评价更多地与外交工作,解决海湾危机工作联系起来,而不是与经济表现联系起来。但在海湾战争以前,民意对总统的经济工作的评价在对其总体评价中占更多的分量。

从上述的讨论,可以发现,1972年麦库姆斯和肖提出议程设置理论时,只是一个相当简单的架构,其研究目的是在受众的认知层面,想要了解媒介所强调的,是不是也是公众所认为重要的议题。但是最近对于议程设置效果的研究,已经渐移到态度、行为层次。尤其是仙托·艾英戈等人的实验研究,不但支持了媒介议题对民众议题优先级的影响,透过铺垫作用,还可以影响到人们的政治态度及行为。

议程设置的研究已经从研究媒介能告诉人们可以想些什么(what to think about),到铺垫作用表明媒介也能告诉人们如何去想(How to think about),从而进一步左右了民众对候选人的整体评估和态度,乃至于影响选民决策。1993年麦库姆斯和肖呼吁议程设置研究的未来是探讨媒介能叫人们想什么(what to think)。

(五)媒介议程是如何设置的

在议程设置理论在被提出后,议程设置研究只是探讨媒介对议题的报导强调,如何影响到公众认知该议题的重要性,此时并未考虑到媒介议题的内容是如何被设定的。很多研究都显示了媒介议程对公众议程的影响。

到了1980年代,一些议程设置的研究已经将媒介议程由自变量转为因变量。从研究“是谁设置了公众议程”到研究“是谁设置了媒介议程?”,并对媒介议程与公众议程的因果关系再作思考。此时议程设置新的研究取向是:“谁来为媒介设置议程?”、“谁来改变媒介的议程?”、“究竟是谁影响了媒介议程的设置?”。在此取向下,学者们研究的是:媒介议题内容是什么?是不是拥护了威权者的利益?媒介与消息来源或其他社会机构的互动或权力关系如何?是不是会因而影响到媒介议题内容的建构?因为研究主题的不同,于是在理论和方法上,媒介议程设置研究比传统的定量(内容分析与民意调查相结合)议程设置研究更为宽阔,并且吸收了实证量化传统外的知识基础。

韦斯特利(B. H. Westley)认为在某些情况下,压力团体或特殊的利益团体能促使一个问题成为媒介议程,比如在1960年代,美国学生非暴力协调委员会在将种族歧视纳入公共议程方面起了作用;1970年代,美国全国妇女组织及其他妇女团体将妇女议题提到了公众议程。

1973年冯克豪斯(G. Ray Funkhouse)认为除了实际事件的真实流程之外,媒介影响公众对某一议题的关注程度取决以下因素:媒介顺应事件的流程;过度报道重要但罕见的事件;对总体上不具有新闻价值的事件选择报道其有新闻价值的部分;伪事件,或称制造具有新闻价值的事件,如抗议游行、示威、静坐、宣传促销等以及事件的总结报道,或按具有新闻价值事件的报道方式来描述无新闻价值的事件,如健康议题中报告吸烟与肺癌的关系。

为回答“是谁设置了媒介议程?”,一些学者集中研究了新闻记者和编辑充当“把关人(gatekeeper)”(即控制新闻流动的决策者)的作用。研究发现影响媒介议程的一支很重要的力量来自其他媒介的内容。大通讯社对报纸、特别是地方报纸有影响。1982年惠特尼和贝克(Whitney&Becker)发现,在通讯社播发的新闻条数与各类新闻中被选取的消息数之间,存在相关系数(r=0.71)。

另一些主要的或“精英”性新闻机构,例如《纽约时报》与《华盛顿邮报》,也影响着新闻议题的取舍。例如,1989瑞斯和丹尼尔兰(Reese&Danielian)发现1985-1986年,毒品问题的实际用量并没有明显的上升,但毒品问题在许多媒介上都异常突出,媒介对毒品的报道却高潮迭起,这其实是媒介之间互设议程、相互炒作的结果。公众对毒品的关注始发于1985年《纽约时报》“发现”了毒品问题之后,是《纽约时报》带头将毒品消息排入报界议程。

1986年特克(Wan Slyke Turk)采用内容分析、访谈和观察方法,对路易斯安那州6个政府机构公共信息部门和8家主要日报新闻内容进行了分析,结果表明媒介新闻内容反映了政府机构的新闻发布议程,强有力支持了“政府影响报界”的议程设置假设。也有研究表明新闻来源,如总统和政府部门,也影响媒介的议程。特别是美国总统,他是最大的新闻制造者。

Weiss(1992)的研究中,是以媒介议程设置为其理论架构,分析了媒介议题内容的论据结构。作者研究的是德国公共广播系统和商业广播系统是否能共存的争议论题,其研究成果大致是:德国的报纸媒体在此争议性论题上,产生了诺尔纽曼沉默螺旋理论中的媒介现象,即一致性。并且,媒介所呈现的公众讨论有刻板化的情况,公众讨论被局限于少数的论据上(实际上有关此争论性议论题的讨论应该可相当广泛),而且环绕此论题的争辩有被极端化的现象。

此外,该研究发现,德国自由派的报纸偏向于支持公共广播制度、反对商业广播系统,并对支持商业广播系统的论据有负面评估。相反的,德国保守的全国性报纸或地方性报纸,则倾向于反对公共广播系统、支持商业广播体制,或者是对于倾向公共广播体制的论据,有负面评估;对于倾向商业广播体制的论据,有正面之评估。基本上,论据分析突破议题设定研究中原本用以分析媒介内容的内容分析。不再只是注重媒介对某个事件、论题的报导量多寡或版面位置,而是更深入媒介文本的内涵,探究新闻报导中对议题的塑造,以及媒介内容之偏倚,并进一步探讨不同立场的媒介对议题塑造的影响。

Meyer(1992)对此文的评论是,报纸媒体上的论据有价值取向,只呈现与报纸立场相符之论据。而且报纸论题的产制是刻板化的、不是客观的,媒介扮演“再制”(reproduction)的角色,意图维持既存的价值体系,而不是改变它。Weiss的研究固然应用论据分析发现了上述情况,但研究缺乏理论的架构,因此Meyer引介吉登斯的结构理论来作为此研究的理论架构,并且指出,结构理论有助于了解议题设定过程。

McLuSKIE提出议题设定研究不只要作方法上的创新,还要考虑议题设定过程中,媒介及公众所扮演的角色。为何公众会沦落到被媒介左右的无力境地,要如何安排社会组织才能改变此情形?媒介机构应如何配合,以解决这些问题。

瑞斯(S. D. Reese)关于媒介议程设置的研究重点探讨了究竟是什么力量设定了媒介议题?并且将之整合到一个权力平衡架构中。研究者把权力视为一系列变动的关系,避免将媒介或消息来源的权力看成是静态的。因为,社会中有权者虽可掌控媒体,但在某些情况下,媒体也可行使自己的权力。

瑞斯认为媒介议题设定研究,应吸取政治、经济、社会、心理,乃至于人类学等各学科的观点,倾向于探究规范化(normative)和意识形态(ideological)的问题:例如,媒介议题内容中被反映的是谁的价值?镇压了谁的看法?在议题中会呈现那些价值?而传统的民主多元模式,遮蔽了普遍存在的权力关系,未将它们列为研究主旨。既然承认权力关系的存在,就必须找出权力在媒介—社会关系中的运作方式(Reese,1991)。探究媒介议题设定,使理论和方法观点上更为开启,考虑广泛的文化、机构、组织的力量。

1991年休梅克和瑞斯(P. J. Shoemaker和S. D. Reese)在吸收了前人的研究成果的基础上,提出了五项影响媒介内容的因素,在这五种因素中,既有来自媒介从业人员的、代表最微观层次的影响因素,也有来自意识形态,代表最宏观层次的影响因素。休梅克和瑞斯认为这五种因素组成了影响因素的等级结构,其中意识形态处于等级结构的最顶端,其影响力通过各个层次向下渗透[13]。

1.来自媒介工作者个人的影响:包括媒介工作者自身的特性、个人和职业的背景、个人态度和职业角色;

2.来自媒介日常工作惯例的影响:包括截稿时间、版面的大小、金字塔写作结构、新闻价值、客观原则以及记者对官方信源的依赖。

3.媒介组织形式对内容的影响:媒介机构有很多目标,商业化牟利是多数媒介机构的目标之一,谋利目标可能以各种方式影响媒介的内容。

4.来自媒介机构之外的组织对媒介内容的影响:各种利益团体可能支持或反对某类内容,可以采取行动,制造新闻事件。还有政府,可以通过对诽谤、色情等内容订立法规,直接规范媒介的内容。

5.意识形态的影响:意识形态体现的是一种宏观层次的社会现象,可能以各种各样的方式影响媒介的内容。

(六)框架理论(Framing Theory)

框架(Framing)的概念源自贝特森(Bateson),1974年社会学家高夫曼(Erving Goffman)在《框架分析》(Frame Analysis)一书中将这个概念引入文化社会学,后来再被引入到大众传播研究中,成为了定性研究中的一个重要观点。高夫曼是戏剧主义理论中的符号相互作用理论家,用戏剧性的比喻来分析人的行为。高夫曼观察到大众媒介就是看世界的一个窗口,媒介所提供的景象可能是模糊的或清晰的,可能是大的或小的,取决于媒介这个窗口的性质,包括看的是马路还是后院[14]。

高夫曼认为对一个人来说,真实的东西就是他或她对情景的定义。这种定义可分为条和框架,条是指活动的顺序,框架是指用来界定条的组织类型。对于信息传播活动的研究,高夫曼也是放在框架分析的背景中进行的。

高夫曼认为框架是个人对事件或信息的设定(locate)、感知(perceive)、辨识(identity)和标示(label)的工具,框架是人们将社会真实转换为主观思想的重要凭据,也就是人们或组织对事件的主观解释与思考结构。

那么框架是如何来的呢?高夫曼认为一方面是源自过去的经验,另一方面经常受到社会文化意识的影响。

框架理论可用于研究受众,传统的议程设置的受众研究比较注重于受众的外化行为效果研究,而对于受众内在的心理机制研究较少。可以应用框架理论从受众的认知方面出发来解释受众对媒介内容的反应。

框架理论可以探讨媒介议程的成因,如探讨是谁在设置媒介议程,是媒介从业人员、利益/压力集团、政党、大众还是消息来源等;媒介议程是是单一因素还是多重因素作用的结果?作用的方式如何?可以研究特定的议题是如何被媒介框架出来,并且提供给公众。框架理论在于意义的建构。即新闻是如何建构的,这进一步涉及到影响新闻建构的各种关系,以及他们之间的互动关系的研究。如新闻媒体、消息来源或社会情境对新闻建构的影响及它们之间的互动等。

蔡美瑛认为将框架(framing)的观念引入议题设定研究之后,研究者们开始重视媒介如何将议题、论题的特质“框架”出来,并且影响了民意或民众的行为,在《议题设定理论之发展-从领域迁徙、理论延展到理论整合》一文中对媒介议程设置中框架理论的研究进行了综述,如下[15]:

Gitlin(1980)检视CBS对学生运动报导的研究中,对媒介框架运用至大众传播研究也有所介绍。他指出,媒介在报导学生运动时,会选择不同的框架策略,来呈现此社会运动,例如琐碎化(trivialization)、极端化(polarization)、强调内部歧见(emphasis on internal dissention)、边际化(marginalization)、贬抑游行人数(disparagement)、贬抑运动的影响力(disparagement of the movement’s effectiveness)等等。

Herman and Chomsky提出了宣传模式(propaganda model),一反过去把媒体视为中立、公正的观点,注意到美国的新闻媒介在处理外国新闻事件时,倾向于集中在某些地区的某些论题上,因此新闻中的宣传或意识型态面向是不可忽略的。

Semetko等人(1991)研究1984年美国大选及1983年英国的选举,以探究不同媒介系统对选举讯息的处理。他们发现媒介守门人不只是过滤选择信息,它们还会建构讯息,强调某些论题的某些面向。

Kosicki(1993)指出框架可以被广泛释义,可以被想成一种基模型式,或像脚本(scripts)、原型(prototype)、类别(category)等等。框架可引导我们用特定的方式来了解议题,并且引导新闻工作者以及受众对媒介内容的分析。因为研究者对于框架解释的不同,使我们可以从不同的观点将框架套用到议程设置研究上,来探究媒介新闻工作的规律,对议题产生的影响。

(七)政策议程、媒介议程以及公众议程

1980年代初,麦库姆斯等人对于议题设定研究进一步的梳理,除使各类型的议题设定研究概念更清晰外,也掀起了另一波对议题设定研究的热潮。

Gladys Engel Lang和Kurt Lang曾研究水门事件期间报纸与民意之间的关系,发现为了解释美国这一错综复杂时期的历史,有必要拓展议程设置理论的观点,建议把议程设置改为议程建构(Agenda Building),他们认为议题建构是议程设置更复杂的影响过程,可区分成数个相联结的步骤,重视媒介和政治环境的互动。媒介对于政治事件的报导,除了因强调程度不同影响到民众的注重程度外;媒介会将论题框架出来,给予某种强调或卷标,媒介和其他利益团体也会发挥作用,这整个过程使得事件能够成为议题。

根据对水门事件的报道研究,他们把议程建构可以细分为六个步骤[16]:

第一步:报纸突出报道某些事件或活动,以引起人们的注意;

第二步:不同种类的议题需要不同种类、不同份量新闻报道,才能吸引人们的注意。对于某些最初并不引人关注的议题,需要广泛报道才能吸引公众的注意。比如水门事件是个高起点、非强制性接触的问题,因此需要广泛的报道以吸引公众的注意;

第三步:处在关注焦点中的事件或活动必须加以构造,或赋予一定范围的意义,从而使人们便于理解。水门事件从大选开始就被定性为党派之争,这就使得人们难以从别的构造角度(如政治腐败的表征)来理解;

第四步:媒介使用的语言也能影响人们对一个议题重要程度的感受。水门事件的闯入最初被定位为“恶作剧(caper)”,这个词延用了数月之久,试图将其淡化,后来改用“丑闻”(scandal)一词,这一事件的重要程度才得以提高。

第五步:媒介把已经成为人们关注焦点的事件或活动与政治图景中易于辨认的次级象征联系起来。人们在对某一议题采取立场时,需要一定的认识基础。当水门事件与“找出事实真相的必要”、“对政府的信任”联系在一起时,媒介的报道就可以帮助人们确定立场了。

第六步:当知名并且可信的人开始谈论一个话题的时候,议题建构的速度就会加快。在水门事件中,当某大法官宣布人们并未获知真相时,这在公众及其他显要人物中引起轩然大波,特别是共和党人,于是他们就更愿意表达意见了。

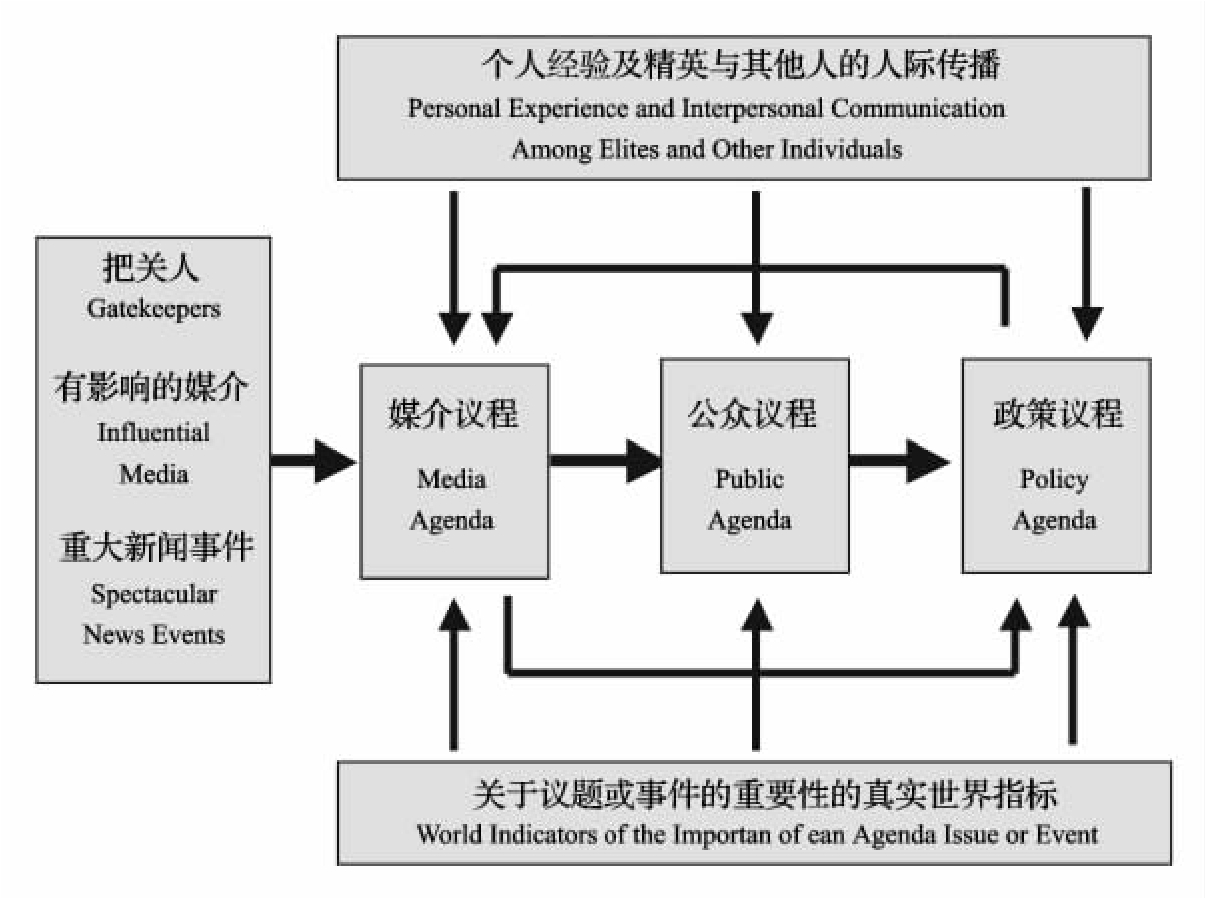

对于议程建构,Everett M. Rogers和James W. Dearing 1988年给出的定义是媒介议程、公众议程及其他因素,如何影响政策议程之过程。因为议程建构理论的提出,使得学者们开始注意研究媒体如何与社会中其他组织互动,以创造大众所关心的议题;议题又是如何源起的以及媒介如何报导事件使之成为议程。

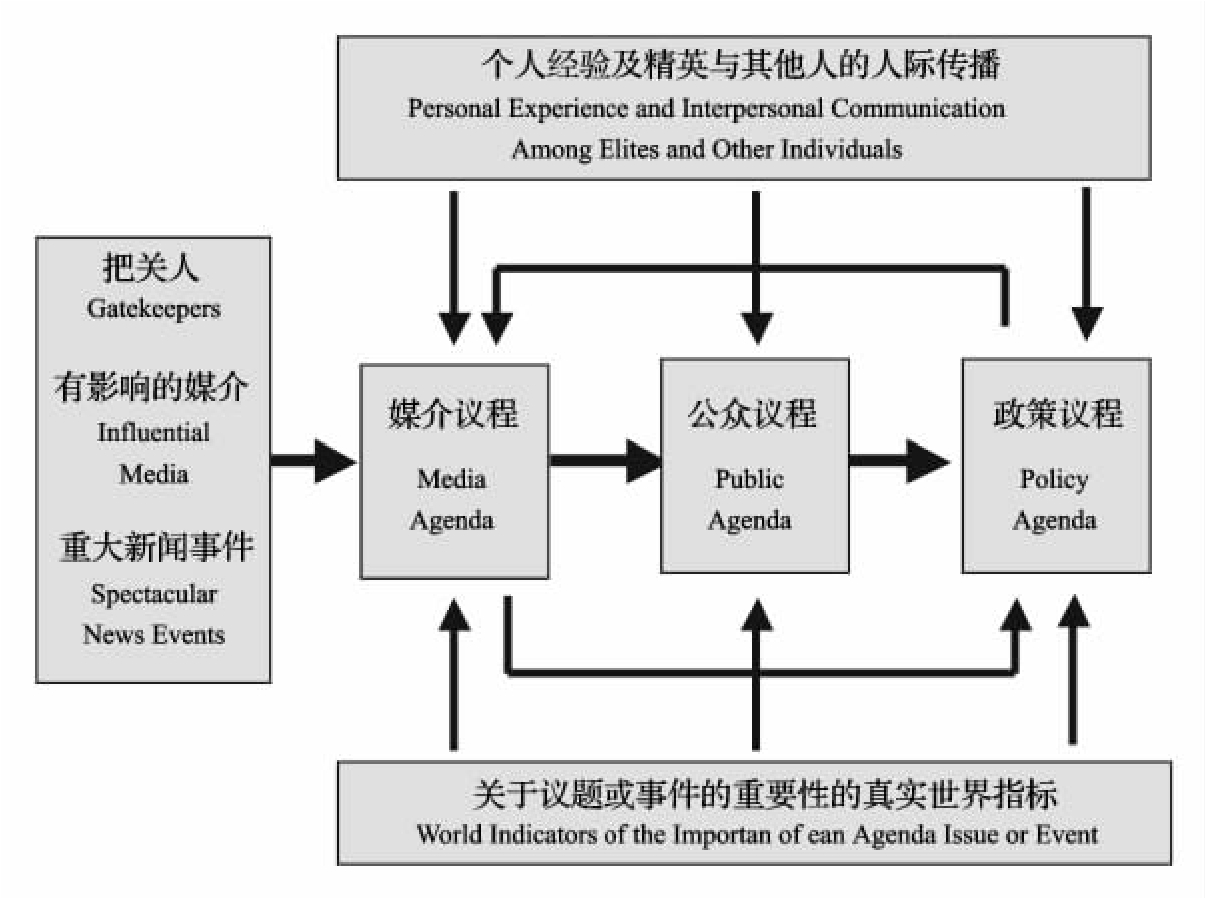

Everett M. Rogers和James W. Dearing倡议对议程设置的研究,应从原先狭隘的媒介议程设定了公众议程,扩展至全方位的“议程设置过程”(Agenda Setting Process),即将媒介议程(media agenda)、公众议程(public agenda)、政策议程(policy agenda)三者的互动历程,视为一个完整的议程设置过程,并且重视媒介议程设定(media agenda setting)、公众议程设定(public agenda setting)、政策议程设定(policy agenda setting)等取向[17]。并提出了一个议题的议程设置过程,如下图所示。

Everett M. Rogers和James W. Dearing对过去十五年关于议程设置的研究进行了总结,认为我们学到的主要理论和方法论的经验包括:

● 大众媒介影响公众议程;

● 对于了解媒介议程如何影响公众议程,理解媒介议程的设置是一个必要的前提;

● 公众议程一旦被媒介议程所设置或所折射,就会影响决策制定者的政策议程,在一些情况下还会影响政策的实施;

● 媒介议程对政策议程的制定和政策的实施具有直接的、有时是很强的影响;

● 对某些问题,政策议程对媒介议程有直接的、有时是很强的影响;

● 议程设置研究中方法的发展是从一点、横断面的研究发展到更为精细的研究设计;

● 议程设置研究总的发展趋势是朝着分析单元的非集合化方向发展,以便采用更多的研究方法,对议程设置的过程有一个准确的理解;

● 议程设置中主导的两个传统(即研究公众议程设置与研究政策议程设置)的学者们,特别是研究公众议程设置的学者,需要全面理解对方的研究和理论,以使议程设置研究成为一个更为统一的整体。

Everett M. Rogers和James W. Dearing对未来的议程设置过程研究给出了具体的建议,包括:

● 对公众议程的测量需要改进;

● 更多地了解个人议程设置中的认知过程;

● 应该有客观的指标来表示问题的重要性;

● 采用更好的研究设计,以控制假变量;

● 研究应在更多的国家进行,特别是发展中国家,以进行对比;

● 涉及议程问题的更多变量应被纳入议程设置研究中;

● 在研究政策议程设置和公众议程之外,还应该包括对媒介议程的分析。

也有学者认为现在议程设置研究中颇受瞩目的媒介议题研究、框架(framing)、铺垫作用(priming)等研究取向,就是朝着Rogers和Dearing所说的,把媒介议题、政策议题、公众议题的互动过程,更加深入地探讨。[18]

(八)议程设置研究范式的发展

James W. Dearing和Everett M. Rogers1996年对议程设置研究中的理论和方法创新的发展过程,即范式(paradigm)进行了总结。具体如下表[19]:

表2-1-4:

(九)中国议程设置研究的情况

在议程设置研究这个领域,近十年来大陆方面的相关论文、报告逐渐增多。这些论文、报告大致可以分为三个方面,一是对西方的议程设置理论进行系统地介绍,二是利用议程设置理论对我国的新闻传播实践提出指导与建议,三是中国学者进行的议程设置方面的实证研究。

1.议程设置理论介绍

在介绍议程设置理论方面,郭镇之是先行者并做出了巨大贡献,中文的议程设置的翻译就是由她确定并获得学术界的认可的。在1996年就以慎之笔名发表了《议程设置研究第一人:记马克斯韦尔·麦考姆斯博士》,1997年又在《国际新闻界》上发表了论文《关于大众传播的议程设置功能》,对于议程设置理论在中国的应用以及研究方向,郭镇之认为[20]:

议程设置理论在中国的应用乍一看,议程设置研究在中国没有多大用武之地——不是因为在中国不存在议程设置的现象,而是因为,直接、间接的影响太普遍、太明显了。

美国学者用了许多繁琐的程序、费劲的方法,去证实议程设置功能的存在。而在中国,“正确的舆论导向”不仅是媒介报道的方针之一,也是政府对媒介的首选要求。用宣传去影响人的思想和行为,这在中国是不言而喻的事实。谁需要对公开明显的事实去作繁琐而费劲的考证呢?议程设置作为一种间接的媒介效果,获得了大量的验证,说明它是一种普遍现象。虽然这种效果具有潜在的歪曲“图像”危险,但它并不是一个贬义词。事实上,引导舆论朝有利于自己目标的方向发展,是所有国家和政府的共同愿望;只不过,方法不一,结果各异而已。

随着中国日益走向现代化,特别是随着政治制度的改革,政府引导舆论的方式也会有所变化。“舆论导向”是一种主观的追求;而“议程设置”是一种客观的效果,在这两者之间,有一个是否一致的问题。

在中国,议程设置也可以成为一块研究领域的。比如一般人都认为,中国媒介的议程来自政府的决策,那么,有没有相反的情况呢?除了政府的政治议程,中国媒介的议程是否也来自人民?这些不同的议程是否两两一致?在多大的程度上是一致的?也就是说,议程设置的效果怎样?更进一步的问题是,这些议程与我们生活的真实世界是什么关系?它们反映真实或实际的情况如何?它们在多大程度上反映了事物的必然和历史的偶然?诸如此类。毛泽东说,实事求是。他又说,从群众中来,到群众中去。正确的政策,也就是正确“议程”,只能来源于实际,来源于人民。这是真理。

殷晓蓉、陈力丹等都介绍过议程设置理论的产生发展过程。1999年殷晓蓉在厦门大学学报(哲学社会科学版)第2期上发表了《议程设置理论的产生、发展和内在矛盾—美国传播学效果研究的一个重要视野》;陈力丹认为“媒介的议程或议题设置本身渗透着讯息制作和传播者的观念或倾向,由于大众传播是一种位于高处的点朝低位度面的传播,这种设置对于公众的议程会产生较大的影响。但是这种设置的主观性也是有限的,一旦面对公众,就会受到公众原有信念、态度,以及兴趣、情境等等的制约;消息的来源也制约着消息制作和传播者的视野。在这个有限的范围内,可以充分发挥设置者构造世界的能力,社会实践也要检验构造本身的历史真实性”。

张洪忠(2006)的论文《大众传播学的议程设置理论与框架理论关系探讨》[21],回顾了两种理论的发展,认为二者在理论层面是各自独立的理论体系,但在具体的方法层面上互为借鉴。

刘建明在《对“议程设置”论的修正——关于传播学未来走向的个案研究》中批评了议程设置绝对化的趋势。

2.议程设置功能的相关应用文章

还有很多的论文或报告是谈在具体的新闻工作中,如何应用议程设置功能来达到更好的效果,如:

廖祥忠(2001)在《现代传播》2001年第四期上发表的《发挥议程设置功能,提高政策宣传效果》。

彭远方(2002)的会议论文《典型报道的“议程”—刘文功典型报道的议程设置分析》[22]认为河南干警刘文功由于深受群众爱戴,引起媒介关注,广泛报道,获得各种荣誉称号,成为政法系统典型人物的推出过程是公众议程、媒介议程和政策议程相互作用的过程。

李立(2003)的论文《试论大众媒介的议程设置及其他》[23]对四川为主的各类媒介进行了分析,认为目前大众媒介显得异常活跃,“传播先进文化的使命步步要求控制着大众传媒,大众媒介在老干部的要求、老百姓诉求、老板的需求的包围中痛并快乐着,并且走出一条让上下都满意的路。新闻价值的变化、议程设置的功能、受众心理的把握被无以复加地强调到了最高境界”。

李希光(2004)在“环球时报现象”研讨会上的发言《环球时报的议程设置》[24],认为在当前中国日益商业化的媒体环境中,《环球时报》更多地受制于多元化读者需求的制约,如果从政府的角度看,《环球时报》办得好坏,取决于其设置的议程能否与政府的议程吻合。《环球时报》不仅是报道国际新闻的商业化运作成功的报纸,也是丰富的国际新闻资源库,及时、平衡、对称、全面、准确并有鲜明立场地报道国际重大新闻、反映中国的外交政策、满足读者对重大国际事务的知晓权,表明《环球时报》做到了把媒介议程、公众议程和政府议程的紧密结合。

郭燕(2005)的论文《从人民大学成立国学院一事看罗杰斯议程设置模型》[25]分析了中国人民大学(组织)从成立国学院(形成事件)到将这一事件推出的过程,并探讨了事件能够成功推出的原因,从中发现:大众媒介的把关人(各报纸、通讯社记者)、具有影响性的媒体(新华社)以及特定的新闻事件(人民大学成立国学院)对媒介议程具有决定性作用;个人经验以及精英、其他个人中的人际传播和一个议程问题或事件的真实世界指数都会对媒介议程、公众议程、政策议程产生影响——文化精英、政治精英对复兴传统文化的提倡与反对、真实世界中人们对传统文化的热衷都影响着媒介议程、公众议程、政策议程中传统文化的位置;媒介议程、公众议程和政策议程之间在不同的情况下,都可以相互设置议程。罗杰斯的模型得到了较充分体现。

罗促建(2005)的论文《政策议程、媒体议程、公共议程的结合——从行风热线到北京城市管理广播的开播》[26]以北京城市管理广播的开播,认为这是把政府的政策解读以及市民关心的热点问题联系起来,使政策议程、媒体议程、公共议程三结合,真正体现了我国的媒体是党和人民的耳目喉舌。

类似的文章还有很多,在此不一一列举。

3.议程设置在中国的实证研究

张国良1998年申报了教育部《中国受众与传播效果》的重点研究项目,“选择国际传播学界20世纪70年代以来的三个主流理论,即议程设置论、培养论、知沟论,在中国大陆首次展开实证研究[27]”。其博士生李本乾承担了中国传媒议程设置功能研究的项目作为博士论文。

李本乾2002年在博士毕业论文基础上出版《中国大众传媒议程设置功能研究》(甘肃人民出版社2002),此实证研究以问卷调查和内容分析方法相结合,系统检验了我国受众和媒介的特点、地区差异及其对议程设置效果的影响。研究结果显示,在宏观层面上,我国大众传媒具有一定的议程设置功能,但在微观层面上,其功能却十分有限。提出了媒介之间的非对称性传播模式,即在各级各类媒介中,议题一般是从全国性媒介流向地方媒介,从通讯社流向报纸、广播和电视,从印刷媒介流向电子媒介,从政治和经济中心流向其他地区,从发达国家流向发展中和欠发达国家,而反之却很少。研究还发现了受众议程与媒介议程之间的阶梯规则,即在受众四个层次议程(个人议程、社区议程、地方议程和国家议程)中,从个人议程起,受众议程每提高一个层次,则其与媒介议程相关的显著性水平就会相应地提高。

谢新洲2001年以北京高校的大学生为研究对象,进行了媒体议程设置功能在网络传播中是否存在的研究,结果发现议程设置理论一般情况下是有效的,但如果媒介议程内容对一定群体的利益、行为、态度有明显意义的时侯,议程设置理论失效[28]。

柯惠新的研究项目《媒介与奥运》(北京申奥篇)及其学生刘来(2002)的硕士毕业论文《“北京申办奥运”之媒介议程设置功能实证研究》采用实证的研究方法和研究范例,参照麦考姆斯在夏洛特研究的方法和步骤,综合运用了定量、定性两种方法,利用科学的抽样方法,运用入户面访、街头拦截、电话调查等不同方式收集受众的数据;最后结合北京地区三份主要报纸内容分析的结果,验证了北京申办奥运会过程中媒体的议程设置功能,“媒介(至少是报纸)在影响公众议程方面确有效果,即媒介议程影响着公众议程[29]”。

从以上的文献介绍可以看到对议程设置的传统研究取向:媒介议程影响公众议程,学界已经达成了共识。关于议程设置过程的研究,即全面考虑媒介议程、政策议程以及公众议程的研究,绝大多数是在美国做的,更需要在不同国家进行研究,来进一步检验议程设置过程。正如James W. Dearing和Everett M. Rogers在对未来研究的建议中所说:在别的国家议程设置过程是如何不同于在美国的?(How is the agenda-setting process in other nations different from this process in the united States?)[30]

在中国还没有看到以单一议题为研究对象的议程设置的全过程研究,本研究将以艾滋病议题为研究对象做些尝试。