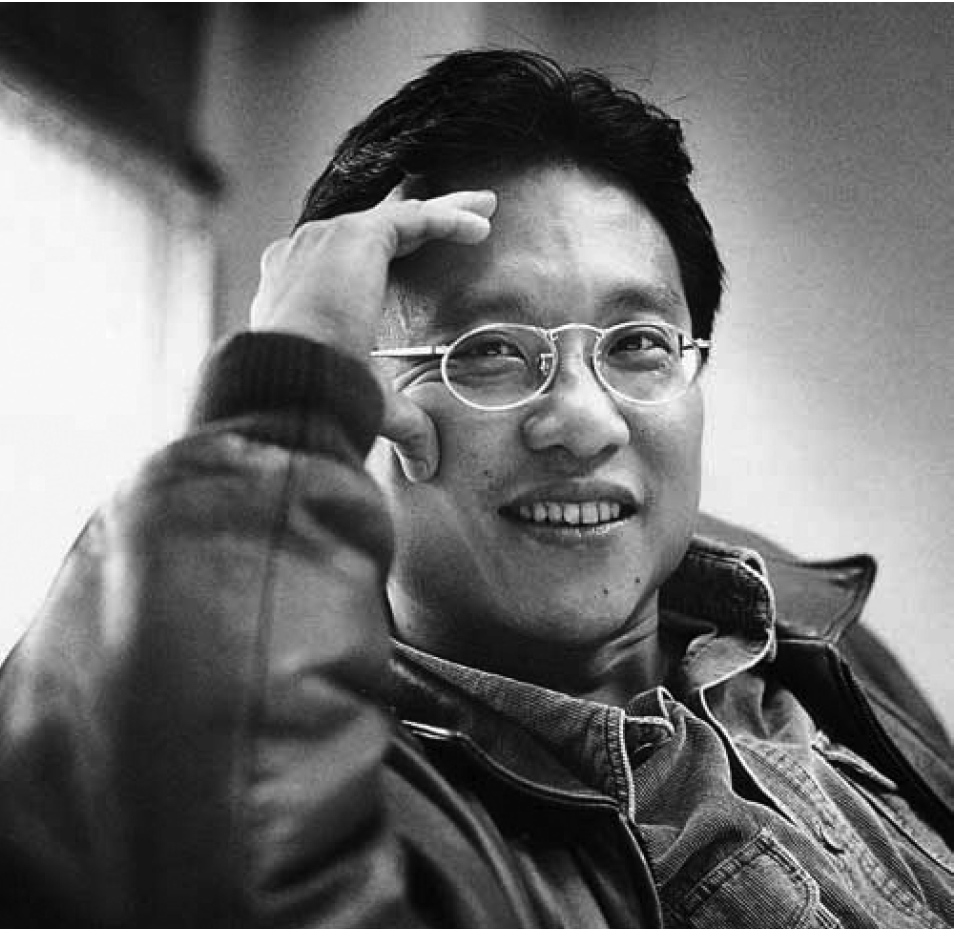

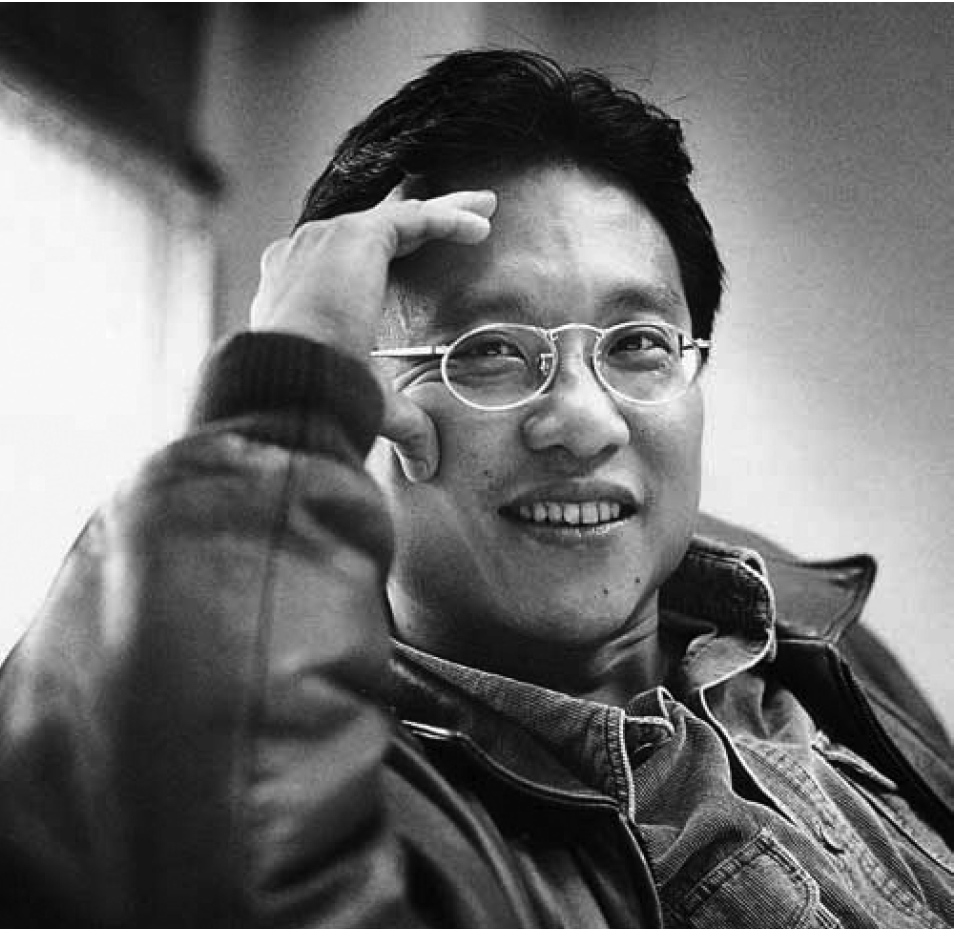

张大春 山河入梦 :父辈一代的生活

张大春,当代优秀华语小说家。好故事,会说书,擅书法,爱赋诗。作品无数,曾以“大头春”的名字出版系列小说《少年大头春的生活周记》《我妹妹》《野孩子》,另著有小说《公寓导游》《四喜忧国》《大说谎家》《欢喜贼》《城邦暴力团》《聆听父亲》《春灯公子》《战夏阳》等,随笔集《认得几个字》,京剧剧本《水浒108》,音乐剧剧本《契诃夫欢乐时光》,文学理论《小说稗类》等。

曾获联合报小说奖、时报文学奖、吴三连文艺奖、2008年度十大好书奖、2009年度十大好书奖等。其中《聆听父亲》入选“2008年度十大好书”、《认得几个字》入选“2009年度十大好书”,成为惟一连续两年获此殊荣的作家。《认得几个字》2011年1月入选新闻出版总署评选的“2010年度大众最喜爱的50种图书”。

我于1957年生在台湾,为什么我会从这里讲起呢?因为和我大约前后十年在台湾出生长大的人,多多少少都能够在生命中某个时间里,较多而且较为丰富地想像自己的国土。再之后的一二十年,到我的孩子这一辈,他们对国土的想像就比较模糊了。山河入梦,我想通过对国土的想像,来和大家作一点回顾。

我上的小学是一所天主教的私立小学,我父母节衣缩食,希望我能念一个比较贵一点的学校,贵不只是学费贵,还有交通费、伙食费等。在很长的一段时间里,我都能感受到父母在培养我的过程中,花了很多力气,省吃俭用。在我上中学的时候,当时住在台北极西区,我得去极东区上学,是一所私立初中,那时我父亲就对我说:“我大概供不起你坐学校的校车,你愿意骑自行车吗?”我说愿意,于是他便骑着脚踏车,带着我,两父子每天早上六点多钟,骑着脚踏车从台北的最西部骑到最东部,路程很远。我记得有一天下大雨,父亲在前面穿着雨衣,我在后面,朦朦胧胧地就这么上学去了。台北的街道很意思,我一开始住的地方叫长春路,长春路路口就是辽宁街,和辽宁街平行的一条马路叫南京东路,往西走是南京西路,再走过去是中华路,接着是小南门,再往西南走,可想而知,叫西藏路。这看起来跟中国的地图是完全吻合的。我以前在大陆也看到过以这种地图的方式构造和命名街道的。可后来,随着台北的扩大,街道的扩宽拉长,又出现其他名字怪异的街道,使原先的台北街道脱离了对中国地图的联想。从这,我就可以大致描述出,在我很小的时候,我父亲生活在怎样的环境中,以及他对我教养,给予我的想像。我们几乎不用费力地思索“中国人”这个概念,各种对国家的想像、认同,最后就都会回归到这个主题。

前不久有一场演唱会,上台一位大家不太认识又不得不认识的人,他是《龙的传人》的作者,他参加了那次演唱会后回到台北,和我描述了当时的情形。大家现在可能只知道王力宏的《龙的传人》,但不知道老版本《龙的传人》,“遥远的东方有一条河,遥远的东方有一条江”,这些听起来跟我这一代是很接近的,但可能对于现在的年轻人就没那么深的感触了。所以,如果要我用一句话来概括我小说所存在的文化背景,那么,会是台北市的那些街道所意味着的、与整个历史与文化的联系。这种联系不是单一、一时的,它们内部相互联系,还有一些特别的作用。

我非常清楚地记得有这么一天,我下午上课上到三点钟左右,来到校园的侧面,忽然听到一个人喊我,一看发现是我爸,我问他怎么来了,他说“下课啦?”,我回“没呢,还有两堂课”。然后他说“别管,下课了,出来”。我当然愣了一下,他真是来找我的,而且他还鼓励我翘课。在他的怂恿下,我翻个墙就出去了。跳上他的脚踏车,书包都没拿,我觉得很奇怪,就问他想干吗,他说“我想试试我的新拍子”。他当时带了对网球拍。我们反向地从吴兴街,一路逆向骑过来,骑着骑着他就和我聊起台北街道的问题,还谈到他在中国大陆所到过的十几个省,描述得很生动,具体的我现在已经不记得了。按理说,那天下午,我们的目的是逃课打球,但是,最令我印象深刻的是他为我构建了一个想像国土的概念,他要说明这件事情,我相信后面一定有更汹涌的情感。

我想说一下我父亲这个人。他是1921年出生的,小时候在私塾读了几年书,后来又在济南的一所师范大学读了几年,战争期间做过土地测量的工作,我记得他说他非常崇拜《水浒传》里面的李逵,所以,他后来改名叫张逵。他还有一个非常要好的朋友,因为崇拜鲁智深,后来也改名了。这两个人,在当时社会背景下,必须在极其恶劣的环境中从事大量体力劳动,包括扛着仪器做一些要求非常准确的测量,也就是土地丈量。当时的太阳很毒,他跟我形容,如果你在太阳下晒着不动身的话,很可能有一块皮就焦了。于是他和那位朋友就做了个木桶,放上水,每隔半个小时就跳进水桶里,穿着衣服跳进去,待上一会儿,然后再出来,继续工作。后来他说,如果要问我这一辈子最快活是什么时候,就是跳进水里那一刻,哪怕水已经被太阳晒得热了,但还是最怀念那一下。他说他每天得跳几十次。他让我明白,很多我们认为必须取得的快乐,其实还比不上在太阳底下晒两个小时,跳进水里的那一秒。他带我逃课的整个过程如梦似幻,但是他所带给我的,是如何重新定位或评价,我们人生之中想要追求的那些快乐当中,有多少是值得的。

接下来,就得进入我的父辈他们那一代的背景。父亲是1921年出生,他和封建帝国,可以说远远没关系,或者说有点关系,因为他娶了我母亲。我母亲是北方农村的妇女,裹过小脚,开始不识字,但是我上中学的时候,她已经可以和我讨论报纸上的新闻了。我常常会问他们,你们小时候是怎么成长的,受什么教育?当然,我母亲也会跟我说说,但是我父亲说得比较多。我开始想像他们所生长的那个时代,这片踏在脚底下会出现三十五个行省的大土地,它在建立起叫民国那个国度的时候,究竟是怎么样的状态。当时一位诗人形容,“教师转身在黑板上写下‘民国’两个大字,下面的学生都哭了”,由此可看出,在我所接受的教育里,民国是怎样的一个辉煌、没有阴影的时代。2007年,陈丹青受我之邀到台湾参加一个文艺课活动,我们那次聊得最愉快的话题就是,他一直不停地在讲“民国”,好像民国是一个很有魅力的东西。他说民国的一些东西现在失去了,民国的某些教育现在没有了,民国的某些语言现在谁还保留着呢?这激起我很强烈的好奇,因为他讲的那个民国对我而言,是没看过的。

1911年辛亥革命,1912年民国成立,在民国成立的前后,究竟是什么力量使得大批青年通过一种牺牲的行动向当时的满清政府讨一个公道?假如,像我这样的年轻人可以再来一遍,我想我可以从不同角度找到民国的元素,也就是说,我父亲那一辈的生活,以及他们生活所依据的某些信仰和理念,可能要重新被认知。我从大学开始,然后工作,当兵,在家里一直待到将近40岁,我一直追问我父亲的问题是:你觉得你最确定的政治信仰是什么?你认为的国家概念、国家理念是什么?我发现他越来越诚实,不像是我们从前那样单纯地、天真地接受某一套教育所形成的对国家的看法。有一天,他指着电视上当时的国民党主席,骂了一句“粗暴”。我就说“他是你的主席啊”。然后,他可能发现自己有点失态,便笑笑说:“自己信错了,不能怪别人。”我当时很震惊。他跟我说,如果一种强大的价值是在外界压力的作用下,成为主导人行动的信仰的话,这些人以后可能会后悔。

大约在我念大学的时候,我一直以为我会是一个毕生以写小说为主要职业的人,我认为我最有价值的时候,就是说点谎话、唬一下人、在茶余饭后带给友人一些愉快的想像,而他们并不能分辨真假的时候。就因为这个,我展开了我的写作事业。记得有一阵,我和一位结了婚的朋友几乎天天待在一起,两人通常相邀喝酒喝到第二天早上。我们两个聊什么呢?其实大部分时间,就是你考我一题,我考你一题,内容千奇百怪而无关痛痒,都是些琐事,包括讨论我们父辈那一代前前后后几年历史上的小事。一天晚上,我醉了睡在家里,像头死猪一样,突然电话响了,我一接,是个女的,她问某某在不在你旁边,她找我那个朋友的,我说“没呀,我在家呀”,她接着说“你们太不像话了!”,然后把我狠狠骂了一顿。我说,之前确实有和他喝过,可今天他真不在我这儿。正当她要挂电话的时候,她又多补了两句,这两句话太重要了,她说:“我告诉你,你的小说很烂!你对学术界太不尊重了,亏你还是中文系毕业的,你应该要觉得很惭愧。”然后,“啪!”把电话挂了。

怎么回事呢?在此之前,我正好发表了一部小说,叫《猴王暗考》,大约讲的是,我做了个考证,发现孙悟空不是完完全全由吴承恩虚构出来的人物,而是吴承恩的一个朋友,叫孙觉虚,我又替孙觉虚捏造了他写的诗、古文、日记,以及吴承恩在不为人知的残稿上发现的一些记载。总而言之,是做了一篇完全虚假的考证。后来,我在编辑的时候,不小心把稿件搞错了,基于这个错误,我换了一个笔名,又写了篇文章,把张大春如何如何不学无术,给骂了一顿。还不算,我还写了第三篇文章,以答辩第二篇。第二篇文章里,说我犯的最严重的错误是抄袭别人的文章,于是我在第三篇文章中又澄清,那篇所谓被我抄袭的文章,其实也是我写的。我为什么这么干呢?因为我想开学术界的玩笑,想开考证的玩笑,想开历史的玩笑,纯粹是想开玩笑,没其他别的意思。

有人会问我:你的小说会不会被当成是对历史的不尊重,胡诌瞎造。我无法去辩解这个问题,但是我想说在我写作的范围内,那些已成为明明白白、不可改变的历史腔调,都是我最大的敌人。当小说正儿八经的时候,我就想写小说了,那考证正儿八经的时候,我就想发掘一些比较有趣的东西,写考证了。并不是因为它是事实,而是要把对它的想像建立在一个我们熟悉的叙事的腔调上。换言之,我们对真实的认识,也许从来不是因为那件事情在客观上是真实的,而是它被叙述的方式让人感觉它是真实的。还有人会问我,你父亲对你最大的影响是什么?在回答这个问题之前,我首先想到的是他骂他们党主席的时候,以及后来他自我宽解的那句话。我们常常因为相信某件事情、某种价值或某个人物是那样的真实,而之后为了维护这个信念,我们做了一连串的事情,但很可能是和真理、真实是相违背的。

在大学时代,我就是希望成为一个以写虚构小说以愉悦我的朋友、我的读者的作家,那么我还会这样一直下去吗?它不会成一种顽固的腔调吗?1992年我访问了一位我敬仰已久的作家,那是我和他第二次见面,我和他很难得有这么一次机会,能坐下来把自己对小说的看法说得清楚些。他是一个听得懂我说话的人,不过,当时我想,也许他并不认为我是一个够资格的听者。然而,我错了,他对我非常有耐心,后来回想,我发现我和他谈话的内容充分显示出了我的肤浅和无知。他带给我极大的震撼,记得他说第一段话的时候,欲语还休,但他还是说了:“我觉得小说吧,一打开就有一种扑鼻而来的小说味、小说腔。”我一听就乱了,因为我还停留在如何让这个小说腔调使它看起来不像小说,这样一种层次上。他的话,就让人忍不住往深入点想,小说也好,散文诗歌也罢,事物真是这样的吗,非如此不可吗?他对小说的这种彻底冷峻的态度,让我醒悟到,也许我也在毫无知觉地从事小说写作时,已经被小说文体、小说写作给异化了。

回头来看,我的父亲也经常提醒我这一点,记得我大约四五岁时,第一次进戏院看京戏,此后,父亲就经常带我去。有一次,父亲问我:“你看那些字幕吗?”我回:“看呀。”他又问:“那你看那些字幕,你还能看到人吗?”我沉默了一下,他又说:“不看那些字幕行吗?”我说:“我不懂啊。”他回:“那就多听!”父亲后来告诉我,为了让京剧普及,让不懂京剧的人能懂京剧,才不得不把字幕放出来,可你看字幕的时候,你就只能看字幕了,你看不到演员的表情、动作,那样一来,等你回家后,一切又忘了。我父亲的话让我想起了“异化”。也就是说,对于一件事情,为达到一个目的而采取的手段,使它根本不能达到那个目的,这就是一种自我异化。同样的,假如我们是个写小说的人,认知历史的人,对于一些价值信念我们去拥抱它,可是在那些拥抱的过程中,可能就是因为我们的相信和信仰,我们把自己给异化了。

当我对我父亲那一辈人的生活进行想像时,我对那些单纯、单一地相信某些历史、信仰的做法也渐渐产生了不同的、怀疑的态度。有一次,我发现有几个人的诗写得很好,可是这几个诗人很奇怪,他们在历史中都被称为“汉奸”。他们的诗是我认为在过去的一百年里写得最好的,可是这些在人格上存在明显瑕疵的人,为什么他们的诗可以写得这么好?当时,我就想,我是应该喜欢他们作为诗人呢,还是痛恨他们作为汉奸呢?后来和朋友谈起这件事,每谈一次,我就越了解一点。有位朋友说,中国古典诗之所以还能够继续地发点亮,产生一点趣味,或者让人觉得它不是那么地陈腔滥调,还有一点新意,其根本原因是,它一定还可以通过那些格律、那些声腔、那些看起来特别稳定的文言形式,来找到很隐晦的情感,不只是看到山就想到崇高,看到海就想到开阔,看到月亮就想到故乡。所以很可能这些汉奸,他们在面对国家、民族这么大议题的时候,他们有了些许的对错,有了异样的选择,他们可能还有点委屈,又或者是有了一些他们想要藏秘的却真实发生在他们身上的欲望,如权力的欲望、名利的欲望、控制他人的欲望、自由的欲望,也许在这些人身上有某些从未被触及过的情感,而这些情感很可能可以在古典诗词里面发展出来,这或许就是他们写诗写得好的原因。

我父亲那一代的生活环境以及他们所接受的教育,用陈丹青的话说,是叫“民国范儿”。这会让我不禁注意起,现在还有哪些人还保留着以前我们所接受过的民族信仰。通过对父辈一代生活的了解,我深化了对快乐的认知,没有那么大的太阳,自然不必跳到那样的水里,反之,正因为有了那么大的太阳,你才需要跳到水里,才会有那一阵的快乐。大约在五年前,我有三个愿望:希望有更多的人能认知中国的古典诗,更多的人能接近中国的京剧,更多的人能拿起毛笔写字。为什么是这三样?因为从这三样东西中,我能看到比较真实的国土地图,它比台北街道的名称,比我们流泪想像过的革命名字,都更实在。我不知道,是因为以前学习的书法、诗词和京剧使得我现在可以写出小说,还是,因为写小说,才让我更真实地感受到中国的书法、诗词和京剧。我不断地强调,写作者不能被自己的身份所异化。

在那个想像的国土地图上,我所被问到的“这件事是不是真的”“那件事是不是假的”,其实在我写完之后,我真的都不记得了。我之前从未公开承认过,我其实写完就忘了,永远也想不起来。那天在我父亲的脚踏车后边,我们骑了将近四十分钟的车程,他一路上不停地讲,他跟我讲了那么多话,可我几乎都不记得了,所有事都不断归于遗忘。而恰恰是因为这样,我有更大的自由,面对不同形式的写作。在我大学一年级的时候,上《文学概论》,老师说,现代文学有四个类型:小说、散文、诗、戏剧。我也相信过一段时间,可后来回想起来,我都不相信了,我相信没有现代文学这个类型,没有散文这个独立类型,不是只有故事才是小说,至于戏剧,饭桌上几个朋友的调侃都可以称为戏剧。跳进水里的那一刹那,会让你忘记那似火的骄阳,那才是最伟大的快乐,那也是我创作的最终归宿。

提问与回答

提 问: 台湾人似乎喜欢日本多过喜欢大陆,他们对大陆的新闻报道也多是负面的,这是为什么?

张大春: 首先,认为台湾人喜欢日本而不喜欢大陆,这是有点牵强的看法,并没有相关的统计数据和结果可以作参考,所以不能简单地去判断。但我们可以这样想,对自己处境的担忧会导致判断的失误,甚至会导致理性被蒙蔽。

提 问:回忆与现实存在一定的不对等,您会如何组装自己的记忆碎片?

张大春: 幻想与真实、回忆与现实,其实它们不是两者的关系,很有可能是一者。当你以为那是幻想的,它可能是回忆。而当你以为那是一段回忆,它可能是一个幻想。其实碎片会交换碎片。我写作通常都是,先确定一个主题,然后找寻适合这个主题的语言,然后找寻适合这种语言的人物。这就要看你如何让这些碎片的吸引力各自显现。

提 问:请问您如何看待当代无大师的现象?

张大春: 当代无大师,很多人这样说。我认为,最好是当代无大师,无大师的当代是最好的当代。俗话说:群龙无首。我常在想,人们会希望有大师吗?他们会希望有大师来引导吗?如果这世界上有更多的小师,可能会比有几个大师来得更有趣。我们历史上很多民国时期的重要人物都是大师,那是一个重意义多于重大师的时代,所以才有了那么多人的出头,才能为我们的文明史、文化史留下一份记录。那是个有大师的时代吗?不,那是一个有多种不同的人的时代。