-

1.1序

-

1.2他在“五四”爆发前夕被北京大学开除

-

1.2.1中国现代文坛第一公案真相揭秘

-

1.3首倡白话文的《大公报》与北方市井小说

-

1.3.1从凫公《人海微澜》轰动兼论高新民《杨三姐告状》与尘海过客《津沽繁华梦》

-

1.4《益世报》捧红北派通俗小说“三元老”

-

1.4.1从董濯缨《新新外史》与赵焕亭《奇侠精忠传》及戴愚庵《沽上英雄谱》看北派通俗小说的崛起

-

1.5《新天津报》与评书剑侠小说

-

1.5.1从张杰鑫《三侠剑》与常杰淼《雍正剑侠图》出版看民国报人经营之道

-

1.6两部以辛亥革命为背景的旧派武侠小说

-

1.6.1简议李涵秋的《侠凤奇缘》与张春帆的《天王老子》

-

1.7从辛亥功臣到附逆文人

-

1.7.1民国倡门小说作家何海鸣的浮沉一生

-

1.8“鸳鸯蝴蝶派”与“礼拜六派”

-

1.9刘云若“信手拈来”的名著

-

1.10一部小说引发的一场妇女命运大讨论

-

1.10.1刘云若的代表作《旧巷斜阳》成书始末

-

1.11首次出现在文学作品中的中国慰安妇

-

1.11.1从社会小说《粉墨筝琶》看刘云若写作观的转变

-

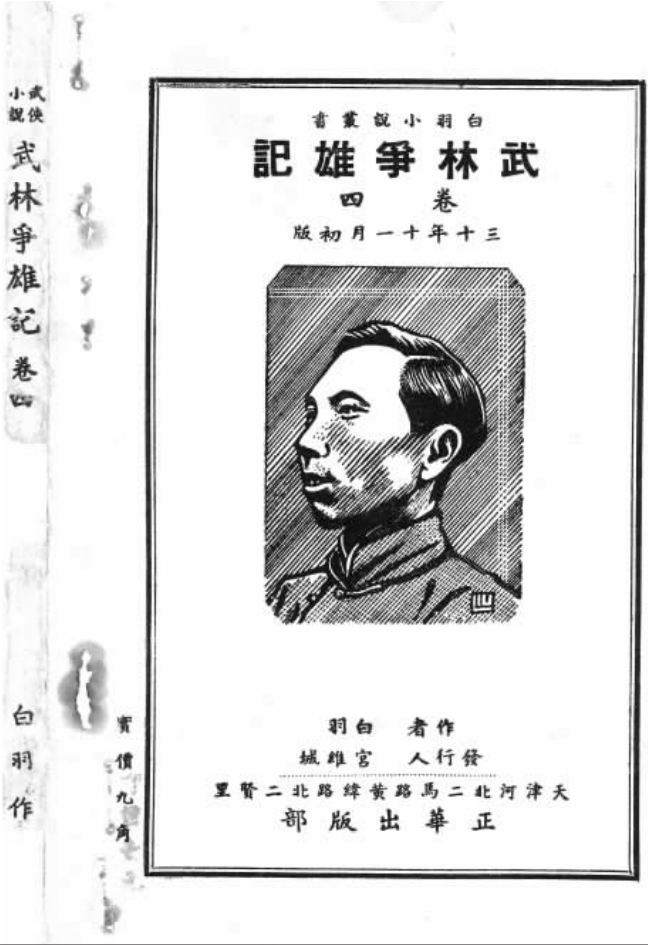

1.12宫白羽第一部武侠小说发现记

-

1.13附件一:宫白羽和他的第一部武侠小说(倪斯霆)

-

1.14附件二:从宫白羽第一部武侠小说谈起(宫以仁)

-

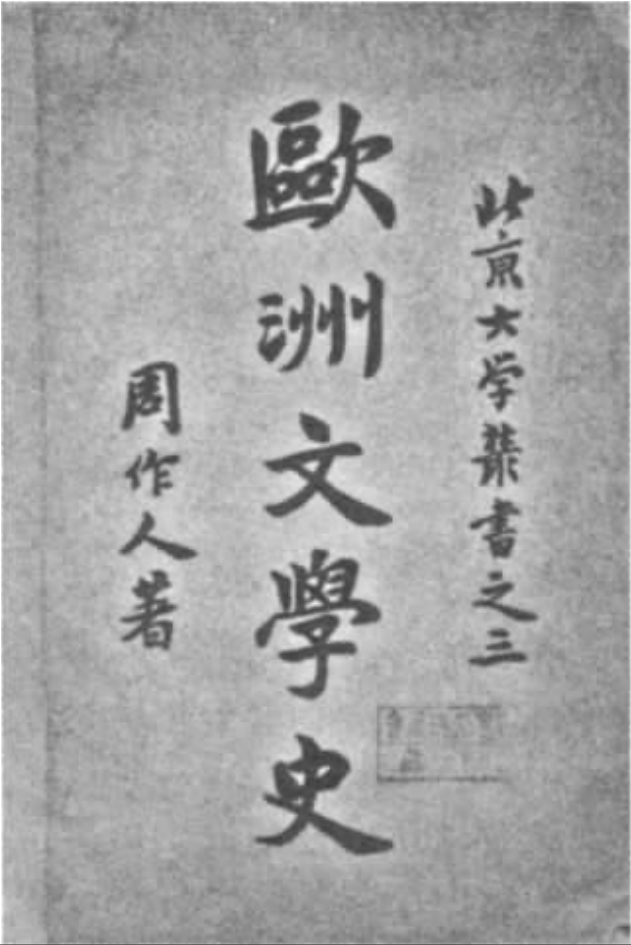

1.15鲁迅与武侠小说作家白羽的文字缘

-

1.16秦瘦鸥与《秋海棠》及其续书

-

1.16.1兼谈《秋海棠》的两套版本

-

1.17漫话神怪武侠小说作家还珠楼主

-

1.17.1《蜀山剑侠传》及其作者的“谜”与“奇”

-

1.18中国的柯南道尔——程小青

-

1.19“因缘”与“姻缘”

-

1.19.1从张恨水小说《啼笑因缘》书名说起

-

1.20寻找王度庐

-

1.20.1电影《卧虎藏龙》原著者的悲剧人生

-

1.21技击小说首席代表郑证因与《鹰爪王》

-

1.22平氏父子与琼瑶

-

1.22.1民国长篇社会小说《情海春潮》书外话

-

1.23两位不知所终的民国武侠小说名家

-

1.23.1漫话《碧血鸳鸯》作者徐春羽与《七杀碑》作者朱贞木的小说创作

-

1.24吴秋尘与津沽报纸副刊

-

1.25李燃犀的“津门”无“艳迹”

-

1.25.1从《津门艳迹》再版看民国通俗小说作家的“出土”

-

1.26设在封面上的“悬念”

-

1.26.1民国通俗小说期刊封面赏析

-

1.27“旧巷”里的天津“故事”

-

1.27.1刘云若社会小说《旧巷斜阳》第三集封面赏析

-

1.28“斜阳”下的津城胡同

-

1.28.1刘云若社会小说《旧巷斜阳》第四集封面赏析

-

1.29二分烟月小扬州

-

1.29.1刘云若社会小说《小扬州志》封面赏析

-

1.30于陌生处觅新章

-

1.30.1读张赣生先生新著《民国通俗小说论稿》

-

1.31附录:痛心泪眼忆恩师

-

1.31.1我心中的张赣生先生

-

1.32后 记

1

旧人旧事旧小说