民国倡门小说作家何海鸣的浮沉一生

1945年春天,在抗日战争即将胜利的前夜,一位年届花甲的瘦弱文人病死于南京,从而结束了他早年以辛亥革命功臣起家,中年操觚鬻文,晚年附逆投敌遂又遭日寇遗弃的复杂一生。

此人便是民国通俗小说界元老何海鸣。

半个多世纪以来,由于晚节不贞,致使其早期反清讨袁的辉煌和中年以后的小说创作已渐为人忘。在近年出版的一些近现代史及小说研究中,虽对其偶有涉及,但也大多语焉不详。其实作为当年曾以亦文亦武名噪一时的何海鸣,其荣辱浮沉的一生,在中国近现代史上还是颇为出名的。尤其在政治上,其错杂的履历要比他的小说创作复杂得多。

袁世凯曾悬赏十万元购他的人头

何海鸣祖籍湖南衡阳,原名时俊,笔名海、一雁、孤雁、行乐、求幸福斋主等。从早年大海般的情怀,到以后一只孤独的大雁,再到及时行乐,最后为了个人幸福不惜出卖灵魂,其实这些笔名前后的演变,已涵盖他由奋斗到颓萎的一生。他1891年出生于广东九龙,自幼便饱尝亡国滋味。据其后来回忆,在他7岁时,清政府将九龙半岛割让给英国殖民者,此举激起九龙人民的强烈反抗,他亲眼目睹了清政府与英军一起镇压了九龙人民的武装斗争。此事对他刺激极深,以至在成年之后,常对友人慨叹:不知今生还能重见其复为中国疆土否?

身着戎装的何海鸣

1906年,15岁的他孤身来到武汉,考入两湖师范礼字斋,后因家境困窘而辍学,转投新军二十一混成协四十一标一营前队为兵。由于训练刻苦,旋被挑选入随营下士学堂学习。毕业后被委以下级军官。此时期,他与革命党人蒋翊武等在新军中组织振武学社、文学社等革命团体,共同谋划推翻清政府。后因事泄被迫退出军队,任补习学校国文教员及军操教习,并创办青年学社。此间,湖北革命团体主办的第一张机关报《商务日报》创刊,他被招募为编辑,由此开始了报人生涯。不久,他又跟随蒋翊武到《大江报》任副总编辑,并兼做上海《民吁》、《民立》等报通讯员,继续鼓吹革命。1911年夏天,他因洞悉日本人对中国的觊觎,在《大江报》上发表《亡中国者即和平》短评,被湖广总督瑞澂以“言论激烈,语言嚣张”罪名逮捕。先是被关进汉口的看守所,后因整日编戏词大骂清政府而被押往礼智司,在惨遭殴打后,被指控为革命党人,判处死刑。在等待行刑之时,辛亥革命爆发,他被解救出狱,出任汉口军分政府少将参谋长。

中华民国成立后,身为汉口军政要人的何海鸣又因“捏造谣言,摇惑人心”等罪名,迭遭当局迫害。随着辛亥革命成果被袁世凯所篡夺,各地讨袁之声此起彼伏。1913年初,资产阶级革命家宋教仁因在各地发表演说,痛陈袁世凯独裁专制,要求实行民主政治,引起袁的极度恐慌。为剿灭异己,实现称帝美梦,袁世凯遂收买共进会首领应桂馨,命其伺机刺杀宋教仁。是年3月20日夜,应桂馨指使山西人武士英在上海火车站行刺宋教仁。血案发生,全国舆论大哗。人们在将矛头对准血案主谋袁世凯,对其声讨的同时,国民党人黄兴、陈其美等在上海展开了深入调查,并号召全党“人人担任缉凶”,迅速捉拿凶手。正是在此形势下,何海鸣来到上海,他日夜工作,配合陈其美等人终于在最短时日,将应桂馨、武士英缉拿归案。据说在此次行动中,何海鸣身手不凡,为案件的侦破立下殊功。

身居北京的袁世凯见刺宋案弄巧成拙且已惹火上身,南方国民党人讨袁之声日烈,遂于1913年7月发动了对南方国民党人的进攻。7月12日,江西都督李烈钧在湖口起事反袁,二次革命爆发。7月15日,黄兴在南京宣布江苏独立并出任江苏讨袁军总司令。为战胜对手,他重新起用了在民国初年遭到打击已被查禁的帮会力量,命令青帮通字辈韩恢等人迅速奔赴镇江,组织扬州、镇江的独立。经过一番血战,至7月28日,起义失败,黄兴逃出南京潜往上海。韩恢等人闻讯星夜入宁,图谋补救。虽然韩恢在南京势力较大,军队、巡警均为其用,但终因寡不敌众,在与袁军交战数日后,已面临惨败。危难之际,身为随从的何海鸣挺身而出,重举义旗,在韩恢旧部的掩护和支持下,与袁部队进行了殊死决战,并于8月8日占领都督府,重新宣布江苏独立。然而,帮会部队龙虫并杂,独立当夜,第八师师长陈之骥发生动摇,取消独立,并将何海鸣扣留,欲将其献给袁世凯。但两天之后,第八师第二十九团再次起义,重新占领都督府,并将何海鸣救出。获救后的何海鸣不畏危险,立即于翌日再次宣布江苏第三次独立,并再次拿下南京城。此时,湖南哥老会头目张尧卿及逃往上海的韩恢等人闻讯赶来,与何海鸣共享胜利。张尧卿在南京组织游击队,自封为参谋长,并于8月18日担任了江苏都督。韩恢也出任了第一师师长旋改任第三师师长。19日,安徽都督柏文蔚应邀来南京,在接受各方推举后,取代张尧卿任江苏都督兼第八师师长。对此张尧卿等异常不悦,遂起内讧。8月25日,柏文蔚被迫辞职出走。恰在此时,袁世凯重新集结兵力,再次攻打南京城。数次率众起义的何海鸣虽然在战后未能分到一官半职,但与袁军斗志却丝毫未减。危难时刻,他又被推到阵前,在韩恢等人的协助下,亲任总指挥,再次与袁部队交战。但终因力量悬殊,于9月1日被袁军及驻守徐州的张宗昌部击溃,血染雨花台。何海鸣于乱军之中逃出南京,亡命日本。江苏的“二次革命”终以失败而结束。据说袁世凯事后曾悬赏10万元购何海鸣的人头。

在日本,何海鸣继续从事反袁斗争。他与其他逃往日本的革命党人一起,在密切关注国内局势的同时,又积极行动,重新集结力量,伺机杀回国内。这期间何海鸣写下了在当时影响颇大的《讨袁计划书》。他认为,要消灭袁世凯的武装,事先必须“统一各会党”,“中国社会有最大势力足资破坏,此例惟各会党如三合、三点、大刀、洪门、马贼、胡子等类是也。……故已派遣多人分赴各省联络其领袖,授之以机宜,并以军法部勒部下,以预备起事时之调用,或各就其地为同时之发难,使分敌兵之势,以壮我军之威。”“在运动各军队时为达到与吾为用的目的,必联之以各会党秘密结社之誓盟。”此外,《讨袁计划书》还建议起义时的军队“以退伍兵士及已受运动之军队者为主,以会党中之能服兵役者副之。”其实这是在抄袭辛亥革命时期联络新军、会党的老套路。对此何海鸣还具体提议由韩恢、张尧卿这两个帮会首领分任江北、江苏革命军负责人,认为他们的“资金、经验皆足以左右该省者”。此《讨袁计划书》实际上已成为当时剿袁之战略用书,以孙中山为首的中华革命党在日后的活动中一定程度上采纳了何海鸣的建议。

帮会组织作为政治斗争的一种工具,革命党人可以利用,反之统治者也可以操纵。袁世凯在逐渐平定国内起义后,1915年又将分化、收买中华革命党中帮会头目的黑手伸向日本,着重拉拢收买中华革命党人在日本生活窘困者。此时避居日本已一年多的何海鸣因居无定所,生活拮据,也在认真反思自己。据资料记载,此时他和张尧卿等人与中国驻日陆公使多次密会。但他并没有像张尧卿那样向袁政府自首,利用原有的帮会关系“充恶政府侦探,倾害同志”,而是不久便乘船归国,开始了重操笔墨的生涯。缺乏政治理想,只凭义气报国,同时又耐不住清贫,是何海鸣性格中致命弱点。而这一弱点在日后日渐彰显,则使他一步步走向厌恶革命、追求安逸的歧途,并最终导致了他晚年附逆投敌的悲剧。

归国后他跨入“倡门”卖小说

1915年3月,何海鸣以一介闲人身份由日本归国来到上海。虽然此时他意志消沉,思想正在发生重大转变,但他仍和友人合办了《爱国报》与《爱国晚报》,继续撰文抨击袁世凯复辟。据是年10月通海镇守使管云臣密电北京统率办事处谓:“此间谣言甚多,民党机关报有《爱国报》、《爱国晚报》两种,均为何海鸣所开。”可见此时他还没有放弃自己的主张,仍持反袁立场。

就在何海鸣返国的翌年6月,袁世凯在全国人民一片咒骂声中死去。闻此消息,何海鸣似乎感到自己的“革命”已经成功。虽然这年他年仅30岁,却时时发表看破一切的言论,处处以“老革命”炫耀。此时他已将早年的笔名“海”、“一雁”等易名为“求幸福斋主”,由此可以看出,多年出生入死的征战与颠沛流离的生活,使他已厌恶政治,不愿再以斗士的面目出现,而是渴望过上幸福美满的生活。这种思想最能集中体现的便是他在这一时期连载于《爱国报》上的《求幸福斋随笔》了。在这一系列文章中,他以嬉笑怒骂的文笔,在讥讽嘲弄当局的同时,也对自己早年的“业绩”进行了玩世不恭的反省,他认为自己“素有痴病,亦具童心,早年虽孤僻不群,然于心颇自适。金陵一役骤负虚名,其实乃自加以缰锁,于是须矫作英雄,勉为豪杰,口非政治不谈,行非革命不动,且非如是不足以取悦于人,而且来友朋之怨望之勉责,天然乐趣剔削殆尽,再加之以同室纷纭,人心反复,爱我者多情不可却,偶亲于此则疏于彼,为防怨语从事调剂,于是又须少筹对付之方,聊尽敷衍之道,研究联络之法,强为镇定之容。有时神经过敏,忽然惊惧,既虞排挤又防暗算,辗转反侧,数日不安。继又念国家将亡,匹夫有责,负兹宏誉何以图救,及时不起使人笑骂,口呼负负,日夕彷徨。嗟夫嗟夫,如猴儿戴紫金冠,著大红袍,颈系一链在人手掌,忽受命跳舞于广场中,其苦乃不可以言状,旁观之人不知猴苦,以为猴乃戴冠着袍至为荣幸,群加笑谑,或用指摘,应接不遑,缩地无术,遂使二十余年聪明英锐消磨颓丧”。渴望民主,反对专制,未尝不是何海鸣早年投身反袁斗争的初衷。但缺乏政治信仰,没有奋斗理想,则使他在斗争中偶遇挫折,便急流而退,非但不总结教训,反倒怨天尤人,将自己本来正义之举反讥为“沐猴衣冠”,这正是何海鸣的性格悲剧。

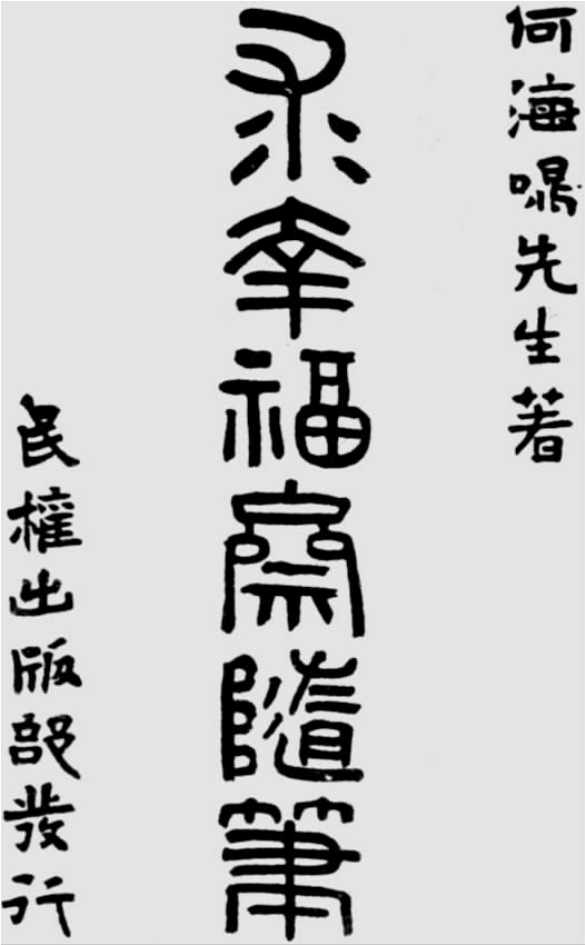

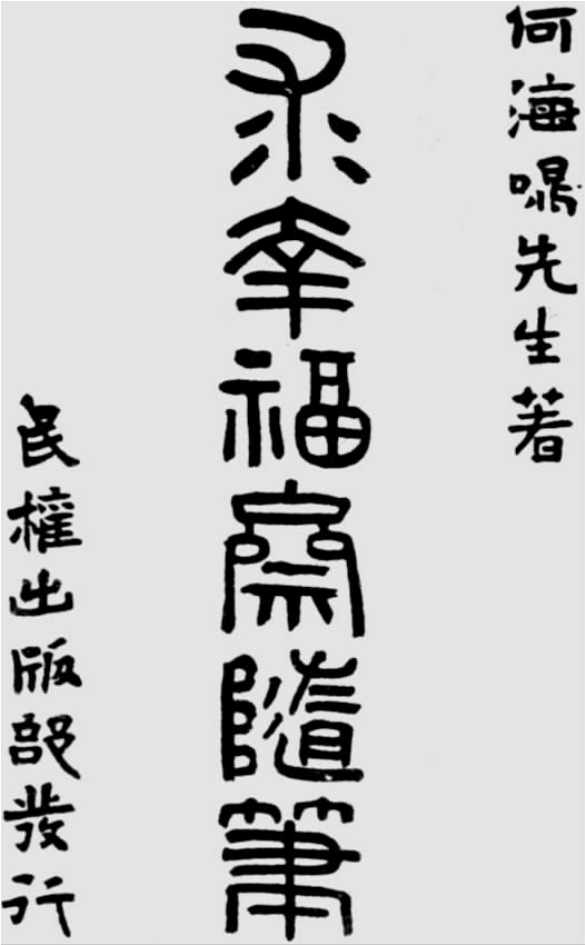

何海鸣随笔集《求幸福斋随笔》封面

在如火如荼的大革命中,何海鸣急流而退了。但他要生存,要做事,同时也要以社会“名流”自居。此时最好的办法便是重操旧业,继续卖文。在随后爆发的“五四”运动中,虽然他已身在北京,但并未将自己再次融入到这场狂飙般的思想解放洪流中去,而是作为寓公,躲进小楼去从事他的小说创作了。这一时期,他写了不少短篇小说,大多以妓女生活为素材。虽然其目的在于揭露倡门的黑暗,渴望还妓女以人的尊严,但由于其观念的陈腐,终难有佳构出现。其实这是和他初始的写作动机密切相关的。早在他回国自省之际他便有了如下遗憾:“予生二十余年,曾为孤儿,为学生,为军人,为报馆记者,为假名士,为鸭屎臭之文豪,为半通之政客,为二十余日之都督及总司令,为远走高飞之亡命客。其间所能而又经过者,为读书写字,为演武操枪,为作文骂世,为下狱受审,为骑马督阵,为变服出险,种种色色无奇不备,独未一涉猎于情场,论交不得一好女子。情海茫茫,大有望洋兴叹之慨,遂致一念俱灰,悲酸刺骨,把镜自怜,问天无语。”既然佳偶难觅,那只有委身柳巷,藉与众妓缠绵聊以自慰了。但在温软之余,真心未泯,又深感“在世界上作人已是一件苦事,而作中国人更苦;中国人固然苦,而中国人中之女子为妓女者乃苦至无可伦比。予每一涉足花丛,必闻见许多凄惨之事,扫兴而退,遂以是为畏途。嗟乎!安得黄金千百万,尽超脱千百万可怜之女子出火坑哉!”正是这种经历此等环境,促使他笔走烟花。看似以笔请命,欲使千万花街之女脱苦海,但名士派头又使他要在作品中尽现“风流”;虽意在表现烟花女子之“苦”,但笔下所绘终难脱“嫖界指南”窠臼。于是其既是“娱人”又是“自娱”的半新不旧小说便付梓了。

刊发何海鸣作品的《中华画报》

小说创作为生活困窘的何海鸣带来一定收益,加上此时恬静的生活和闲适的环境,更进一步坚定了他远离政治,以“名士”自居的想法。终于在1921年底,他痛下决心,从此献身说部,鬻文为生。于是在1922年1月出版的《半月》杂志第一卷第十号上出现了《求幸福斋主人卖小说的话》:

我如今卖小说了。第一个主顾,就是《半月》杂志。

我很想与几个小说界卖文的同志,先将短篇小说十分认真的作几篇,成一种现代中国短篇小说的完成作品。虽说骨子里各有各的主义色彩,但是那个骨子,总万不可缺少。慢慢的由此抬高现代中国短篇小说的价值,紧挨上世界文坛上去,被人说道这是中国现代完成的出品,庶几我国今日才有小说可言。上述的志愿,我究竟配不配在这里面出些力,我也还没得把握。不过我想尽力做这件事,而且想约同几个朋友研究做这件事。所以我自己也做起小说来,打算在这上头多用点功。

我对于《半月》投稿,只承认是一种试验的作品,很想求各方面同志多多的赐些批评或教诲,其目的似乎尚不尽在卖钱。瘦鹃曾问我怎么一个办法,我答道:当然照《半月》一般投稿人的普通办法。应该列在何等便是何等,我是决不搭“名士”或“老牌号”的架子的。

现代卖文的生活,甚是清苦,小说更不值钱。但是我们出卖小说的人,倘若肯大大的努力,将小说的价值抬高,教国人知道这是一种重要的文学,人生都应该有这种东西来安慰。到那时发生重大的需要,小说的卖价自然也会高起来了。

我既然想做小说界努力向上的一份子,我此后的出品,第一,每篇有每篇的用意,不肯毫无所为而做;第二,不肯敷衍多凑字数。

除了《半月》以外,我也还可以担任其他一二家小说杂志的撰述。但是须得预先函商,并承认我两种请求:第一,陆续采用十二篇,将来另印一本单行本;(如嫌卖不出,印刷费用可由我担任,另订办法发行。)第二,出品不能限定日子;因为我不肯潦草塞责,但至少每月可得一篇;第三,那几个微薄的笔润,不可短欠。此外我尚可多多送些补白的材料。

我的通信地方:北京崇文门内五老胡同十八号。

在《中华画报》上连载的何海鸣作品《藏春记》

此“宣言”可谓志向高远。但他把小说创作看得太过容易了。在他看来,现代中国小说之所以未能抬高价值,原因是同道者未能“认真的作几篇”,那只有他和“几个小说界卖文的同志”先作几篇,“慢慢的由此抬高现代中国短篇小说的价值,紧挨上世界文坛上去”。如果说上述想法尚可称作一种行动的宣言,那在此后出现的“那几个微薄的笔润,不可短欠”,则充分暴露了他的创作动机。尤其是在“承包”了《半月》的小说创作外,“还可以担任其他一二家小说杂志的撰述”,并且请求若约便要“陆续采用十二篇”,则更是裸露了他拿小说当作产品去“卖”的心声。在这里,姑且不论仓促间同时撰写多部小说是否真能“成一种现代中国短篇小说的完成作品”,只是尚未构思,便先定出写作数量这一点也要对其作品是否能“紧挨上世界文坛上去”要大打折扣了。其实只要将这篇“宣言”前后比较一下,便不难看出,其前文的志向高远只不过正是在以“名士”和“老牌号”作招幌,究其实,则是在后文的具体怎样“卖小说”,这才是他的创作初衷。正是在这种初衷的驱使下,其“小说作坊”一开张,便亮出了“倡门小说”的旗号,先后推出了一系列以妓女生活为题材的短篇小说,也确实在当年的海上文坛热闹了一番。尤其是在《半月》杂志刊出的《老琴师》、在《星期》杂志上发表的《倡门送嫁录》,由于描写入微,情词恳挚,的确打动了不少读者,甚至被《半月》主编周瘦鹃评为“一九二二年中国小说界中唯一的杰作,有永远流传的价值。”此论是否妄评,今天已无必要讨论,倒是有一个事实不容忽视,那就是自这两篇之后,他所写的《倡门红泪录》、《嫁后》、《倡门之子》、《妓债》、《私倡日记》、《藏春记》等数十部作品,却是一部不如一部。造成这种现象的原因有多方面,但其半新半旧亦新亦旧的道德观与小说观是其主要症结所在。也正因此,在辛苦忙活了一阵之后,其小说创作虽数量可观,但读者却不买账,只能落一个“老的不喜,少的不爱”的窘局,非但未能“抬高现代中国短篇小说的价值”,更遑论“紧挨上世界文坛上去”了。倒是他与“倡门小说”同时在《半月》杂志上连载的长篇社会小说《十丈京尘》,由于写出了北京政坛的黑幕,加上多以真人为模特,从中可以看出一定功力。

何海鸣小说《倡门红泪》封面

刊发何海鸣大量倡门小说的《风月画报》

就在公开宣布“卖小说”那年的8月,他专程去了一趟上海,参加了有包天笑、周瘦鹃、许廑父、严独鹤、李涵秋等20余人组成的小说家社团“青社”。据其发起人严芙孙后来回忆,他在上海“耽搁了二十余天,与上海各位作家,欢然握手,大家都是一见如故。只是何海鸣的外貌,非常瘦弱,分明是书生本色,那里瞧得出他在当年曾经掮着枪杆儿上过疆场咧。”

与南方“鸳鸯蝴蝶派”有了接触,结识了大批上海与苏州的通俗小说作家与编辑后,何海鸣的小说作品在南方的“鸳鸯蝴蝶派”杂志上频频亮相。这一时期他除了写有大量短篇“倡门小说”外,还出版了社会小说《琴嫣小传》、《怒》、《奇童纵囚记》、《摩登女儿经》、《朔方健儿传》、《平平大侠劫富记》、《孤军》、《黄埔血泪》及《求幸福斋丛话》、《中国工兵政策》、《学校军事教育》、《海鸣说集》、《何海鸣小说集》等,内容庞杂,题材广泛,但却佳构难觅。

为“求幸福”他在天津附逆投敌

何海鸣在《风月画报》上以“求幸福斋主”笔名连载的《市隐生涯》

上世纪20年代末,随着北平局势的振荡,何海鸣和许多北洋政客一样,迁居天津,买下了法租界31号路益安里14号住房,过起了寓公生活。为了应付日常开销,他仍是在不停地写作。好在此时天津的报业繁兴,各报均需小说连载支撑版面吸引读者,加上他的“名士”头衔,故此其作品还算抢手。如1932年天津出版的《天风报》上,报社主人沙大风在约到著名武侠小说作家还珠楼主的《蜀山剑侠传》的同时,仍是在其上下版面刊出了他的《此中人》与《青黄时代》两部小说的连载。但由于其作品议论太多且具有浓浓的说教味道,仍是很难吸引读者,甚至引起人们不满,纷纷致函报社,要求对其连载“腰折”。对此他也无可奈何,只得于报上登文自检:“施厚冰先生,评判……嫌其不紧张,并以拙著《藏春记》议论太多,恐非有闲阶级所喜,评者固中肯,而作者却有不得已处,不能不一辩白也。按长篇小说,从前享名者多属于‘怪现状’、‘现形记’一类,无整个情节,颇似十样杂耍,唱了一段又一段,自然逐段都拣极热闹极紧张者写之,愚于数年前作《十丈京尘》亦是此体,然文学批评家皆以此体为无文学上之价值,愚亦觉‘走马灯’式殊为无味。故近来写小说,均只写一个整个之故事,二十回或二十四回即可完,免如王大娘之裹脚带又臭又长,纵仍写得不好,或不致讨厌,但既如此写法,势难处处紧张火爆矣。至于议论太多,要亦有之,但仍有一范围,绝不于书中人物话白或内心描写之外,将著书人自身亦复涌出,为‘外史氏曰’一类之题外赘语,亦尚不至于如言论老生之胡拉乱扯也。愚近年心如槁木,从不竭力争胜要好,惟尽心细写,不欲苟且,则尚能自信,此后尤当益以自勉也。”这便是何海鸣当时的处境。作品不讨读者好,但为了能够继续连载,免遭“腰折”,作者竟要登报解释说明,可见其小说创作的失败是不可避免的了。

小说创作上的失利,使他颇为苦恼,但为了“求幸福”生活,他只得在寓所门前挂出“出售墨宝”的招牌。卖文不成又开始了卖字。不久天津各报几乎同时登出“何海鸣鬻字直例”,具体标价为“楹联及中堂横幅之整纸者四尺三元。单条横额之半纸者每条四尺一元为始,逾一尺加洋一元。册扇二元。先润后书,墨费加一。”查当年国内各报,文人挂单卖字并非罕见,作为名士书家,登报鬻字非但不失身分,相反恰是结交知音的机会。而且货卖识者,价钱面议。但从何海鸣卖字广告上的具体价目和“先润后书”字样,已不难看出其生活之拮据,此时他已彻底摆脱了“名士”派头,完全是一种作坊式的生产了。然而即使这样,也知音难觅,光顾者极少。是名气不大,还是人们未见真迹不掏钱?有感于此,他又于报上刊出广告:“衡阳何海鸣先生,文名震南北,书法苍劲古朴,似不食人间烟火。先生曩在南中,求书者踵接,虽有润例,不过示限制也。近寓析津,知者多按旧例求书,右乃先生所写《心经》立幅,系白宣画朱丝栏写《心经》全部,计二百六十字,并可题上款。有欲购求者,每纸十元(纸在内),如另书在泥金或红色条屏,须加五元。又扇面写此经(金面不书),润例六元,均五日取件。天津法租界三十一号路益安里十四号何寓。每日午后收件,先润后书。”这回不但登广告作了“自我介绍”,还附了墨样,而且在保持“先润后书”的同时,又加上“均五日取件”,可见此时他真是穷困到了极点。一个早年以革命起家,后又因小说扬名的“政客文人”,落魄到如此地步,可谓穷途末路了。但他并未由此沉没,“求幸福”生活的渴望使他在伺机振作。因此,在以后的时日,他沦为一个可耻的汉奸文人便不足为怪了。

“九·一八”事变后,日本人为达到鲸吞整个中国之目的,又将华北作为进攻重地。为此,日本关东军特务头子土肥原贤二派遣了大批特务进入天津,以日租界为掩护进行准备活动。他们在延揽政客、地痞做爪牙的同时,还收买了一些报馆和新闻界的败类作为宣传工具。何海鸣正是在此背景下被日本特务拉下水,充任了日寇“北支派遣军”机关报《庸报》的社论主笔兼文艺部长。

《庸报》原是董显光和蒋光堂于1926年在天津创办的一份民办新闻报,在战前的天津与《大公报》、《益世报》、《商报》并称津沽四大报,拥有大量市民读者。1935年由茂川特务系统的台湾籍特务李志堂出面,以50 000元买下,成为日本特务机关报。至1936年初,日方又派原《中美晚报》的尾崎秀雄、三谷亨入主《庸报》,使之完全站到了日本侵略者的立场上,彻底暴露了其汉奸面目。其稿件初始除采用日本同盟社电稿外,其社论主要由日本特务机关供稿。但由于受到有爱国心和正义感的读者的唾弃与抵制,其发行量锐减。为了掩人耳目,日寇一方面在报头下特意注明“发行人隋国权”字样(隋为该报一般职员);另一方面又在天津文人中寻觅社论主笔。卖文鬻字均告失败,生活拮据又渴望过上“幸福”生活的何海鸣于是在李志堂的威胁利诱下,加入了这个汉奸报的班底。除与原《中美晚报》的岑某轮流撰写每日社论外,还与其他汉奸文人组成随军记者团,配合日军宣抚班下乡进行反共宣传,并参与组织了所谓“名流”赴日“观光访问”。在其一系列社论中,他不仅亲笔写下了“大东亚共荣”、“中日亲善”的言论,而且还在1938年10月日寇侵占汉口前,于报上悬赏征求预测汉口陷落的日期,借以大肆渲染日军的淫威。与此同时,作为文艺部长,他还将报纸副刊办得像模像样。在战前以写杂文、随笔著称的报人宫竹心,在天津沦陷后,困顿风尘,生活无着。何海鸣见状遂连蒙带骗,邀其为报纸写小说连载。宫为生存,只得应允。1938年初,宫竹心便将自题为《豹爪青锋》的长篇武侠小说第一章送到报社。何海鸣阅后认为书名纯文学味太浓,大笔一挥,遂按书中主人公的绰号,易名为《十二金钱镖》。宫竹心见状,心中虽怒,但未敢言,归家后大骂其无知、庸俗,并对家人言:“我不能丢姓宫的脸,写《十二金钱镖》的,姓白名羽,与我宫竹心无关。白羽就是一根轻轻的羽毛,随风飘动。”这便是民国著名武侠小说作家“白羽”之笔名及其成名作《十二金钱镖》书名的来历。此小说在何海鸣策划下,于1938年2月在《庸报》连载,旋即引起轰动,并由此为该报拉来众多读者。不久,日寇又在天津实行“新闻统治”,取消了《大公报》、《益世报》等半数以上报刊和所有私人通讯社,只保留《庸报》、《东亚晨报》、《新天津报》等几家报刊。为便于管理,《庸报》编辑局长坂本桢授意新闻管理所顾问竹内及所长阎家统,纠集剩余各报负责人及编辑、记者,成立“天津新闻记者协会”,通过该组织控制各报活动,内定何海鸣为伪“记协”理事长。在此任上,由他向各报提供每日必须见报的日伪宣传稿,组织各报记者随军视察,并在历次“治安强化运动”中进行统一口径的欺骗宣传等。

何海鸣的结局是可悲的。

1944年,日寇为集中力量撑持战局,将华北各大城市报纸统一交中国人代办,于北平成立了《华北新报》总社,汉奸文人管翼贤兼任总社社长。华北各城市成立《华北新报》地方分社。天津则将《庸报》改组为《天津华北新报》。由于日伪各派系间的相互倾轧,何海鸣被日寇遗弃了。不久,他迁居南京,深居简出,闭门思过,陆续写下了一系列考证文章,如《猴儿年说猴》、《三六九说》、《神道之火与民生主义》、《中国鞠躬礼》、《中国的数字谈》等,均为万字以内的详征博引、连缀融合经典字义之作,实际是为了糊口,又恢复了卖文生涯。并于1945年初开始撰写回忆录《癸丑金陵战事》,记述他早年协助革命党人抓获刺杀宋教仁凶手后与袁世凯部队在南京交战事,但未及完篇,便于是年3月8日于贫病交加中死去。