-

1.1引 言

-

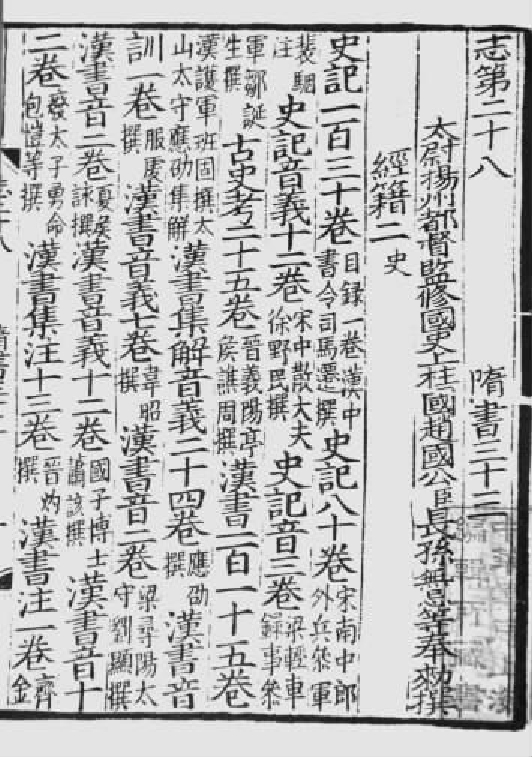

1.2目录

-

1.3第一章 十三岁为总管

-

1.3.1第一节 有感于北周之亡

-

1.3.2第二节 三人辅佐

-

1.3.3第三节 父皇严教

-

1.4第二章 北御突厥

-

1.4.1第一节 离间之计

-

1.4.2第二节 和亲之策

-

1.4.3第三节 武功不懈

-

1.5第三章 平定南陈

-

1.5.1第一节 博采平陈之策

-

1.5.2第二节 出任行军元帅

-

1.5.3第三节 驻扎六合挥兵

-

1.5.4第四节 活捉陈后主

-

1.5.5第五节 押解降帝到京城

-

1.5.6第六节 论功行赏

-

1.6第四章 立为皇太子

-

1.6.1第一节 杨勇失宠

-

1.6.2第二节 夺宗之计

-

1.6.3第三节 禁锢杨勇

-

1.6.4第四节 兴大狱

-

1.6.5第五节 立为皇太子

-

1.7第五章 即皇帝位

-

1.7.1第一节 禁锢杨秀

-

1.7.2第二节 镇压同党

-

1.7.3第三节 隋文帝之死

-

1.7.4第四节 即皇帝位

-

1.8第六章 平息杨谅之叛

-

1.8.1第一节 杨谅叛变

-

1.8.2第二节 十九州响应

-

1.8.3第三节 派杨素率骑征讨

-

1.8.4第四节 嘉奖平叛功臣

-

1.9第七章 营建东都

-

1.9.1第一节 东都之营建

-

1.9.2第二节 并非在汉魏故城上的修建

-

1.9.3第三节 营造东都之目的

-

1.10第八章 开凿南北大运河

-

1.10.1第一节 分段开凿运河

-

1.10.2第二节 开凿运河的动机和条件

-

1.10.3第三节 运河开凿的特点

-

1.10.4第四节 “隋民不胜其害,唐民不胜其利”

-

1.11第九章 复开学校

-

1.11.1第一节 复开学校之原因

-

1.11.2第二节 复开学校之内容和特点

-

1.11.3第三节 复开学校之意义和影响

-

1.12第十章 创置科举制

-

1.12.1第一节 科举制度之背景

-

1.12.2第二节 科举制度之特点

-

1.12.3第三节 科举制度之影响

-

1.13第十一章 颁发《大业律》

-

1.13.1第一节 制定《大业律》之缘由

-

1.13.2第二节 《大业律》之主要内容

-

1.13.3第三节 《大业律》之主要特点

-

1.13.4第四节 《大业律》之影响

-

1.14第十二章 改良风俗

-

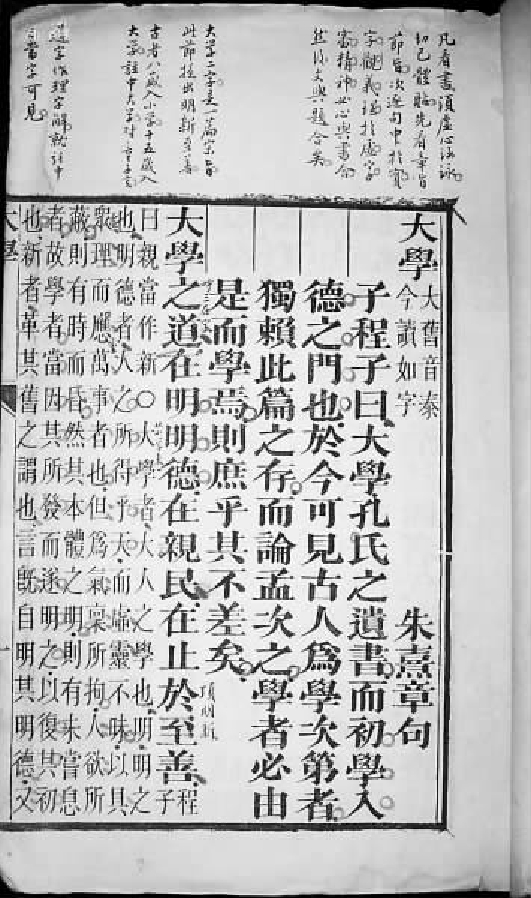

1.14.1第一节 兴 学

-

1.14.2第二节 尊 孔

-

1.14.3第三节 行 孝

-

1.14.4第四节 制 礼

-

1.15第十三章 重设郡县制

-

1.15.1第一节 废三级制

-

1.15.2第二节 重设郡县制

-

1.15.3第三节 重设郡县之原由及意义

-

1.16第十四章 改革官制

-

1.16.1第一节 中央政府之设置

-

1.16.2第二节 改革官制之要点

-

1.16.3第三节 改革官制之目的

-

1.17第十五章 扩大推行均田制

-

1.17.1第一节 扩大推行均田制之原因

-

1.17.2第二节 扩大推行均田制之内容

-

1.17.3第三节 扩大推行均田制之意义

-

1.18第十六章 强化府兵制

-

1.18.1第一节 强化府兵制之背景

-

1.18.2第二节 强化府兵制之措施

-

1.18.3第三节 强化府兵制之意义

-

1.19第十七章 经通西域

-

1.19.1第一节 经通西域之起因

-

1.19.2第二节 经通西域之方法

-

1.19.3第三节 经通西域之意义

-

1.20第十八章 性格及其爱好

-

1.20.1第一节 性 格

-

1.20.2第二节 好读书

-

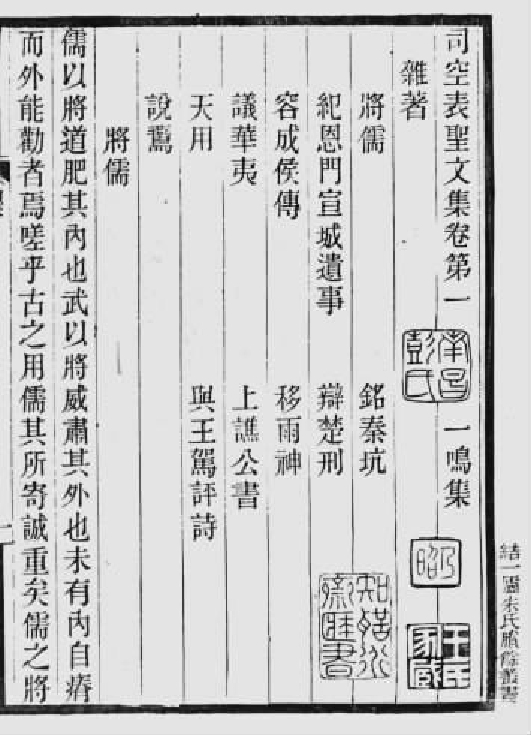

1.20.3第三节 爱作文辞

-

1.21第十九章 巡幸天下

-

1.21.1第一节 首游江都

-

1.21.2第二节 首次北巡

-

1.21.3第三节 再次北巡

-

1.21.4第四节 西巡河右

-

1.21.5第五节 再游江都

-

1.21.6第六节 第三次北巡

-

1.21.7第七节 第四次北巡

-

1.21.8第八节 第三次游江都

-

1.22第二十章 远征高丽

-

1.22.1第一节 一征高丽

-

1.22.2第二节 二征高丽

-

1.22.3第三节 三征高丽

-

1.22.4第四节 远征高丽之目的及其影响

-

1.23第二十一章 镇压杨玄感之乱

-

1.23.1第一节 杨玄感举兵

-

1.23.2第二节 “从者十万”

-

1.23.3第三节 急调重兵反击

-

1.23.4第四节 诛杀杨玄感党羽

-

1.23.5第五节 杨玄感举兵性质及其影响

-

1.24第二十二章 江都之变

-

1.24.1第一节 “莫敢以贼闻奏”

-

1.24.2第二节 宇文氏兄弟谋变

-

1.24.3第三节 隋炀帝之死

-

1.24.4第四节 政变军西行

-

1.24.5第五节 政变者之败亡

-

1.25第二十三章 义军蜂起

-

1.25.1第一节 一呼百应

-

1.25.2第二节 瓦岗军威震中原

-

1.25.3第三节 河北义军重击隋兵

-

1.25.4第四节 江淮义军逼近江都

-

1.25.5第五节 无奈义军蜂起

-

1.26第二十四章 李渊父子举兵

-

1.26.1第一节 李渊的“自晦”之计

-

1.26.2第二节 晋阳起兵

-

1.26.3第三节 “尊隋”旗下的进军

-

1.26.4第四节 直驱长安

-

1.26.5第五节 唐王朝之建立

-

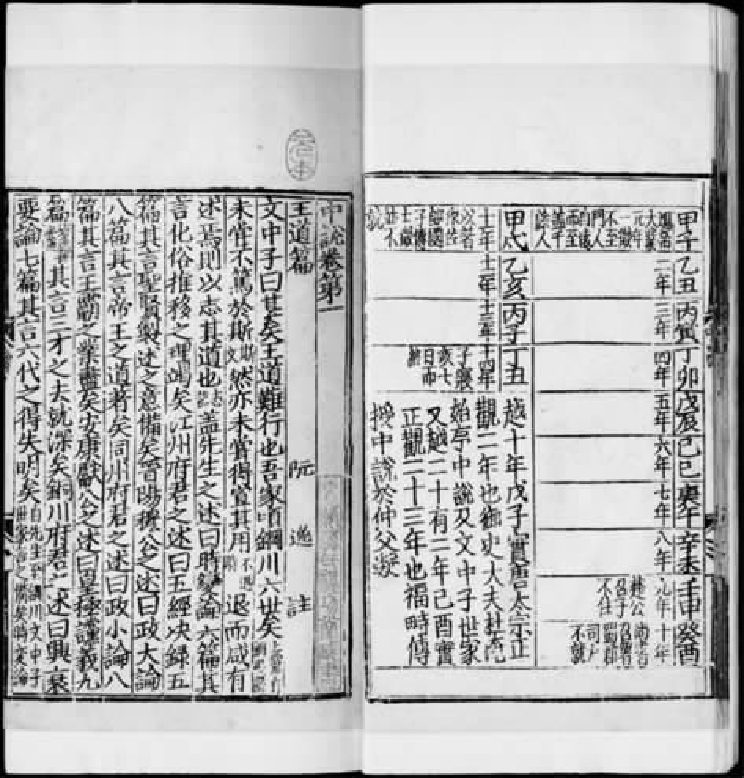

1.27附录 隋炀帝大事年表

-

1.28后 记

-

1.29重版补记

1

隋炀帝大传

杰,藏用显仁。地居周、邵,业冠河、楚,允文允武,多才多艺。戎衣而笼关塞,朝服而扫江湖,收杞梓之才、康庄之馆。加以佃渔六学,网罗百氏,继稷下之绝轨,弘泗上文沦风,赜无隐而不探,事有难而必综。至于采标绿错,华垂丹篆,刑名长短,儒、墨是非,书圃翰林之域,理窟谈丛之内,谒者所求之余,侍医所校之逸,莫不澄泾辨渭,拾珠弃蚌。以为质文递改,损益不同,《明堂》、《曲台》之记,《南宫》、《东观》之说,郑、王、徐、贺之答,崔、谯、何、庾之论,简牒虽盈,菁华盖鲜。乃以宣条暇日,听讼余晨,娱情窥宝之乡,凝相观涛之岸,总括油素,躬披缃缥,芟芜刈楚,振领提纲,去其繁什,撮其指要,勒成一家。”(《隋书·潘徽传》)

杰,藏用显仁。地居周、邵,业冠河、楚,允文允武,多才多艺。戎衣而笼关塞,朝服而扫江湖,收杞梓之才、康庄之馆。加以佃渔六学,网罗百氏,继稷下之绝轨,弘泗上文沦风,赜无隐而不探,事有难而必综。至于采标绿错,华垂丹篆,刑名长短,儒、墨是非,书圃翰林之域,理窟谈丛之内,谒者所求之余,侍医所校之逸,莫不澄泾辨渭,拾珠弃蚌。以为质文递改,损益不同,《明堂》、《曲台》之记,《南宫》、《东观》之说,郑、王、徐、贺之答,崔、谯、何、庾之论,简牒虽盈,菁华盖鲜。乃以宣条暇日,听讼余晨,娱情窥宝之乡,凝相观涛之岸,总括油素,躬披缃缥,芟芜刈楚,振领提纲,去其繁什,撮其指要,勒成一家。”(《隋书·潘徽传》)