含英咀华

王元化先生:

你好。

家里来了远道的客人,几巡高粱酒以后便有兴挥毫,想起来早年你送给我的一方端砚,翻箱倒柜却怎么也找不到了,一时间坐到角落里无语。同时,心头涌起来了许多的失落。这失落不仅仅是为了那方失落的端砚,更多的是为了那些远去的失落的时日。

算起来这已经是二十多年以前的故事了,那时候我还在上海,因为工作关系,经常要到你的府上走访,又因为是世交,见了你这个部长大人也不会拘谨。谈完了正事,你和夫人就专门关照保姆多煮一点干饭留我吃晚饭。那时节,你们夫妇喜欢吃稀饭,小菜很简单,比较清淡,后来我也习惯和你们一起吃稀饭了。席间,你便一一询问我家人的情况,从我公公罗荪的健康到我丈夫在美国的留学,还有丈夫的导演姐姐的近况以及我姐姐最新的翻译工作……大人、小人一个不漏,都会一一关心到。看起来,你完全是一个慈祥和蔼的长辈,这和你原本在我脑海里的形象不一样。

最初听到你的名字是在上世纪70年代末80年代初,那时候你还不是部长,南方城市深圳刚刚变成经济特区。不知道是什么缘由,我的公公婆婆和你一起到那里去开会。可能是会务工作的疏忽,也可能是当时的条件就是那样,你和另外一位与会者被安排同一房间居住,不料你为此大发雷霆,汽车刚刚到达下榻处,你别转身体就要离开。

我的婆婆对我讲述这件事情的时候,表现出极大的疑惑,她说:“这个王元化的脾气怎么这么大?吓死人的。为了没有给他单人房,说走就走,什么人的面子也不给。”问及你当时的身份,婆婆想了想说,是个老革命,曾经是她的上级长官。

后来在90年代中期,我回上海省亲,那时候,你已经当过部长了,不知道是什么道理,你没有住在家里,而是一个人非常阔绰地住在离你住所不远的衡山饭店。这时候你待人极其客气,隔壁好像在大修,发出很大声响,你先代饭店向我们说对不起,一点脾气也没有,完全是一副正派的宽宏大量的当官的风度。

你原本就是当官的,很早便是地下党,解放后,就在上海的文化界担任各种要职,住在武康路华东局高干住的花园洋房里。那时候你只有三十多岁,风华正茂,应该是青云得路,官运亨通。不料到了1955年,一头撞进了“胡风反革命集团”。又因为楚人的生性刚烈,犟头倔脑地不肯讲假话,被关押起来审查。

记得当年的一天,我跟在你后面外出,路过我家门口的时候,你站在那里对我说:“我一向敬重你的父亲,应该专门到你家里向你母亲问好,但是我没有办法让自己踏进你家的大门。因为当初,在你家还没有搬入那里的时候,我就是被关押在你家的客厅里的。”

紧接着,你又告诉我,在我家客厅里,有一座黄颜色的梵高金大理石镶拼的壁炉,大理石是套炉,里面才是铁铸的炉膛。炉膛外面和套炉连接的中壁上还有一个锚形的机关,用力一拧,烟囱就会打开……我惊呆了,这些秘密是连我这个从小在那里长大的人都不知道的呢。追问下去,更加令人毛骨悚然,你说:“尽管客厅设计得相当考究,但却是空空荡荡的徒有四壁,中间钉牢一张板凳,我就悬空地对着壁炉坐在那张板凳上。”

这实在是不知道什么人发明的酷刑,窗户老早就被发黄的申报纸糊满了,分不清白天还是黑夜,二十四个小时都有人时时刻刻轮班监视你、拷问你,不让你睡觉。只要你的眼皮一耷拉,他们就大喊大叫。在这种情况下,精神再健全的人,也会变成精神病,很快你就被逼迫到身心崩溃的地步。最后你什么也听不见,什么也看不见了,眼睛里只有那座英式的大理石壁炉,甚至希望那里会爬出一只小老鼠,来陪伴你一下。

那天你站在人行道的中间,一口气地往下说,而我则惊骇到了目瞪口呆的地步。真想不到,带给我那么多童年温馨回忆的客厅,竟是间如此可怕的监牢,你很少和我谈起这种痛苦的往事,这好像是唯一的一次。其实让你耿耿于怀的那座大理石壁炉早就在“文革”当中被砸烂了,至于其中铁铸的炉膛,则是在更早的“大炼钢铁”的年代,就连根拔出去了。我没有把这些事实告诉你,因为我相信这一切对于你来说是砸不烂、拔不去的,永远都会埋在你的心底。

这次的谈话让我对你当年在深圳的举动有了不同的理解,你曾经是个被压制到了最底层的人,非常敏感,昔日的凌辱历历在目,一旦觉得被人欺负,就会暴躁,没有引发老早的精神病,就算是你最成功地让理性占了上风。后来你当过了部长,待人接物居高临下,当然会有另外一种姿态。

还有一件事情让我想不通,就是你自称“清园”。我一直以为你是清华毕业的,后来发现你只是在清华成志小学读过书。我发现你和别人不一样,许多人恨不得把自己的幼稚园的经历也填写在履历里,最好在那里再加上一句:“八九岁就读过《红楼梦》。”而你一直到大学也是一片空白,这是我想要仿效的。但是你早年不仅教过中学也教过大学,这是我仿效不来的了。

在你教书期间,你一直暗地里从事革命工作,难怪我的婆婆说你是个老革命。那时候的共产党人是有生命危险的,提着脑袋过日子。

蛮奇怪的事情发生了,尽管二十年之前,你已经发表了《抗战文艺》《文艺漫谈》和《向着真实》论文集,但是你的力作,特别是有关《文心雕龙》的论文和莎士比亚的翻译等十几本大部头的著作和颇有影响力的文章,都是在你从困境里爬出来,过了五十岁以后才完成的。于是让我这个“少壮不努力”一事无成的人找到了借口,过了半百,只要努力也可以开辟新天地。

你在六十岁以后,当过两年的宣传部长,你很有自知之明,急流勇退,随后便专心你的学术论文和提携后人。到最后,你已经是桃李满天下了。这实在是最为聪明的,因为再高的职位也不可能延长到身后。在你的身后,让人们不能忘记的不是你的部长生涯,还是你对《文心雕龙》研究的造诣。

《文心雕龙》这部完成于南北朝的文艺理论批评著作,是被称为“体大而虑周”的巨作。能够系统地对此进行古今中外综合性的研究,实在不是一件易事。据说你是自上个世纪40年代就对《文心雕龙》的研究有兴趣了。后来经过长期积累和深度的钻研,最后才产生了你的“综合研究法”。这种研究是铁杵磨成针的坚持,从中可以看到你的功底和精工细雕的功夫。

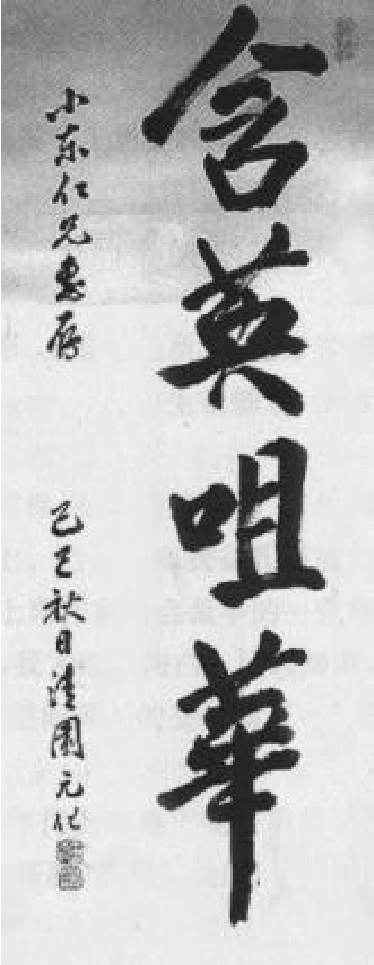

王元化1989年的墨迹

讲到功夫,想起来一次闲谈,提及你有一个学生在美国攻读文学博士多年,总不出师,话间你表现出极其担心。我说:“要不要我用你的名义去催催他?”你立刻说:“不可以,他是一个老实人,要被你吓煞。”接着你又说:“读书实在是件辛苦的事,真正要读通、读懂、读出学问来都是要花大功夫的,读书的乐趣也就是在这辛苦的功夫过程中。”

其实你自己就是这样的一个人,有时候一篇短文也要写半个多月,无论是立意还是文字结构都要反复推敲,一丝不苟,连你自己也会说自己“疙瘩”。不过你的“疙瘩”仅仅表现在你做学问的时候。

又想起来那方找不到的端砚,这是别人从广东给你带来的,那天你举在眼前仔细地看了看对我说:“石头是好的,雕刻得也不俗,你就拿去吧。要你坐定下来读书做学问,大概有困难,但空闲时间写写毛笔字倒也能修心养性。”我笑道:“我连字帖也没有,你再送我几个字当字帖吧……”你大笑:“真会刮皮!”后来在我跨出国门前夕,你果然差人送来了四个大字“含英咀华”,并注明“小东仁兄惠存”。

二十余载以后,题字的你早已经仙游,宣纸也已经发黄,只有墨迹仍旧是乌黑的。回顾自己所走过的道路,才感觉到这四个字的含义,也饱含了你当年对我的苦心。借助唐代韩愈的《进学解》“沉浸浓郁,含英咀华。作为文章,其书满家”,你向我,诠释了一个学无止境的人生。

眼光又落到“小东仁兄”这四个字上,一直弄不明白你当时为什么要称我这个小辈为“兄”。这是你第一次这么称呼我,也是最后一次。一直到你远离我以后才想起来,那时候你是否就想要暗示我,从今以后我将远征单飞,不再能在长辈的庇护底下生活?

意识到这一点,我很有些感伤。

小东

2013年3月5日写于美国费城近郊“丝袜”的寓所