征服细菌的双刃剑

黯淡收场的磺胺

磺胺化合物是一类有着相似结构的化合物的总称。1930年以前,虽然有零星的研究表明有些磺胺化合物能影响某些链球菌的生长,很长时间以来,它都只是作为染料在纺织工业中广泛使用。也许因为第一次世界大战给德国带来的巨大创伤(一战德意志帝国死亡士兵数居首),德国工业巨头法本公司意识到磺胺化合物可能潜藏的巨大军事以及经济价值,成立了由德国细菌生理学家格哈德·多马克和化学家约瑟夫·克莱尔领导的实验室,开始了磺胺的专项研究。

德国细菌生理学家格哈德·多马克

磺胺化合物有很多种,其中具有抗菌性能的其实并不多。1932年,多马克将目标对准了百浪多息。接下来的数年中,他发现百浪多息不仅能控制丹毒等疾病,还能奇迹般地治疗一系列曾经无法挽救的感染病例,包括葡萄球菌败血症——一战战场上最凶恶的杀手。而此时,弗莱明爵士的发现,还没有诞生。

多马克反复在狗和兔子身上做实验,验证磺胺的药力,获得了一次次的成功。磺胺药确实具有杀死溶血性链球菌的神奇效力,这一点,也被不少模仿多马克实验的医学家所证实。说来也巧,世界上第一个被用磺胺药治疗的人,竟是多马克的小女儿艾莉莎。

艾莉莎是个活泼可爱的孩子,一天,她在玩耍时,不小心被针刺破了手指,可恶的链球菌从伤口溜进了她的身体里,并且在血液里迅速大量繁殖。当天晚上,艾莉莎就病倒了,手指红肿,发起高烧。当地最有名的医生用了不少名贵的药,病情也不见好转,艾莉莎开始不停地发抖,陷入了昏昏沉沉的状态。多马克知道,细菌到了血里,成为溶血性链球菌败血症,病人就有生命危险。小艾莉莎脸色苍白,那痛苦求助的目光落在多马克身上,他的心都要碎了。此刻,眼见着心爱的女儿一步步地走向死亡,做父亲的却束手无策。

“不是有磺胺药吗?”不知是谁大胆地提醒。一听“磺胺药”三字,多马克的眼睛立刻亮了起来,他一下子从迷茫中醒悟过来。既然磺胺药可以治好小白鼠和狗的链球菌败血症,对人也许是有效的,何不在艾莉莎身上试一试呢?

多马克立即跑到实验室,取回了磺胺药,果断地用到艾莉莎身上。时间在一分一秒地过去,多马克守候在一旁一夜未眠,密切注视着艾莉莎病情的变化。第二天早晨,艾莉莎居然从昏睡中醒来了,病也很快恢复了。

1935年,多马克公布了他们的研究成果,后续临床研究表明磺胺具有广泛的抗菌范围,能控制一系列细菌导致的感染性疾病。百浪多息因此成为人类首次发现并合成的抗菌药物。在征服细菌的战斗年表上,多马克的发现意味着人类的第一波攻击已经开始了。多马克因其卓越的贡献,获得1939年的诺贝尔奖。

可奇怪的是,百浪多息的研究发布之后,很多细菌学家发现将百浪多息和细菌在试管中混合,细菌并不会受到多大的影响!百浪多息治疗疾病的事实是不容置疑的,可这个难以解释的现象又是为什么?这里面有着什么样的秘密?

几个法国科学家经过深入的研究,揭开了百浪多息——也许也是法本公司——的秘密:一种新奇巧妙的抗菌方式。细菌在分裂增殖之前,要先复制数量庞大的遗传物质。如果将细菌的遗传物质比作一个城市的市政中心,这个复制过程要从一砖一瓦开始。而一种叫做四氢叶酸的化学物质,在“砖瓦”的生产合成是一个举足轻重的要角。细菌必须保证充足的四氢叶酸供应,才能着手准备复制。

包括人类在内的哺乳动物,可以直接从食物中获得四氢叶酸,绝大部分细菌则没有这个能力,它们只能自力更生,独立合成。四氢叶酸的合成原料中包括一种叫做对氨基苯甲酸(PABA)的化合物。细菌内一些蛋白质流水作业一般,将PABA和其他的必需原料一起先合成为二氢叶酸,然后再将其变成四氢叶酸。像青霉素和五肽链有一部分相同的结构那样,百浪多息的结构中有一段刚好和PABA非常相似。

不过百浪多息个子太大,虽然在结构上和PABA有相似之处,细菌体内精明的蛋白质们还是能一眼就分辨出真和假。不过,一旦百浪多息分解出磺胺,这些蛋白质就算是精细鬼伶俐虫,也弄不清谁是磺胺谁是PABA了。那些不明就里的蛋白质用磺胺来加工二氢叶酸,合成出来的东西没有丝毫生理活性,对制作“砖瓦”当然也就一点用都没有了。

细菌内负责合成二氢叶酸的蛋白质种类众多,分工合作,功能环环相扣,但是总量毕竟有限,而且每一种蛋白都承担着重要职责,缺一不可。当这个串联系统中任何一部分蛋白质的工作受到影响,就意味着系统的总效率在降低。实际上,百浪多息分解出的磺胺不仅作为原料混淆叶酸的合成,它还不断骚扰叶酸合成酶中的二氢蝶酸合成酶,破坏它的活性,极大干扰原本秩序井然的叶酸合成过程。百浪多息——其实真凶是磺胺——就是通过这些方式降低细菌合成二氢叶酸的效率,间接抑制了细菌的增殖。当细菌不能增殖,人体所面临的就不再是一支不断壮大的侵略军,而是一伙不断减员的流寇,依靠人体自身的抗菌能力战胜细菌感染就变成了一个单纯的时间问题。

这几个法国科学家很快将百浪多息的秘密以及磺胺的机理公之于世,法本公司从百浪多息谋取巨额垄断利益的梦想随之化为了泡影,因为早在1909年,磺胺就开始作为磺胺类工业染料的一员,在世界范围内得以广泛使用了,到了1935年,相关技术的专利也早已失效,任何人都有权生产磺胺。

于是,在巨大的商业利益驱使下,上百家医药化学公司日夜加班,大量生产磺胺。数年内,成千上万吨各种剂型的磺胺药物疯狂涌入医疗市场。而磺胺作为人类历史上首次出现的抗菌利器,的确未负众望,一次次地将垂死的感染病人从死亡边缘拉了回来。一时间,无论是医生还是患者,都因这剂万能药的神迹而疯狂,任何感染,无论医生病人,首先考虑的是磺胺。

但是由于毫无理性的使用,越来越多的人遭受了磺胺带来的毒副作用。1937年,美国爆发了酏剂磺胺导致的集体中毒,直接死亡人数过百,各类毒副作用不计其数。1938年,美国紧急通过联邦食品、药物及化妆品法案,整饬这个混乱的医药市场,强制指导包括磺胺在内的各类、药物、食品化妆品的使用。

1938年,美国紧急通过联邦食品、药物及化妆品法案强制指导包括磺胺在内的各类药物、食品、化妆品的使用

疯狂的滥用,除引发大量中毒案例之外,耐磺胺菌种随之迅速出现。尽管磺胺种类在增加,可它们在临床上的抗菌价值却在逐年缩小,尽管在30多年后,配药方式的改革带来了短暂的“回光返照”,磺胺曾经炫目的光彩无法逆转地暗淡了下去。随着青霉素等一系列新抗菌药物的出现,磺胺慢慢淡出了人们的视野。

“道高一尺,魔高一丈”——抗生素与细菌的战斗

抗生素作为化学治疗剂在医学临床上,挽救了许多人的生命,取得了辉煌的成就。据报道,20世纪40年代以前,金黄色葡萄球菌败血症的病死率约为75%。现在,抗生素可以控制95%以上的细菌感染病。除此之外,抗生素在工业、农业、畜牧业等方面,都有着广泛的用途。

早在20世纪50年代,抗生素已广泛用于兽医临床防治畜、禽的感染,同时也可以防治牲畜疾病对人的感染,并取得了良好的效果。例如青霉素用于治疗猪丹毒。肢原体引起的猪哮喘,是兽医临床上的常见病、多发病,过去应用四环素类抗生素进行治疗,但较难根治。后来用林可霉素与壮观霉素合并治疗,获得了较好的效果。鸡球虫病是危害雏鸡较为严重的病患之一,近年来用盐霉素和莫能霉素进行治疗,效果良好。盐霉素和莫能霉素是专供畜、禽使用的抗生素,不能供医学临床使用。此外,治疗后的畜、禽体内残留有抗生素,须停药一段时间后才能宰杀,以防残留的抗生素危害人体。

抗生素在畜牧业上得到了广泛的应用

抗生素在畜牧业上的应用,不仅用于防治畜禽疾病,还能作为畜、禽饲料的添加剂,它可以提高畜、禽产量并节约饲料。各种抗生素产生菌的废菌丝中,残留有少量抗生素,将其加工成为饲料添加剂,兼有刺激幼小畜禽生长和控制畜禽传染病的作用。

鱼类、肉类、牛奶、水果等食品常因微生物污染而导致变质、败坏。常用冷冻、干燥、腌渍、消毒灭菌等方法保藏食品,这些方法易降低营养价值,并影响色、香、味,有些方法成本较高或处理不便,不能及时快速、简便将食品保存起来,利用抗生素可方便、快速达到保藏食品的目的。例如,制霉素可用于柑橘、草莓的保藏,四环素类抗生素可用于肉类、鱼类的保藏。另外,抗生素还用于罐头食品的防腐剂,已应用的有乳酸链球菌素、泰乐素等。

作物病害,如小麦锈病、稻瘟病、甘薯黑疤病、柑橘溃疡病等均可用抗生素防治,应用有内吸作用的抗生素效果最佳,内疗素就是一种防治作物病害的内吸性抗生素。

自1928年亚历山大·弗莱明发现青霉素以来,人类与细菌一直在竞赛。在这场竞赛中,领先者不断改变着。

1946年,即抗生素在第二次世界大战中广泛应用仅5年后,医生们发现,青霉素对葡萄球菌不起什么作用。这没有难倒药物学家,他们发明或发现新的抗生素,这使得当一种抗生素无效时,另一种抗生素仍能攻击抗药的菌株。新的抗生素以及合成的经过改进的老抗生素,在和突变型菌株战斗时仍能守得住阵地。最理想的是能找到一种连突变型也怕的抗菌物质,这样就不会有一种病菌能活下来进行繁殖了。

针对这个,科学家们在过去已经制出一些可能有这种效果的药。例如,1960年曾制出一种变异的青霉素,称为“新青霉素I”,它是半合成的,因为病菌对它的结构很生疏,细菌中像“青霉素酶”这样的酶不能分解它的分子,不能破坏它的活性。

青霉素酶是钱恩最先发现的,抗药菌株靠它来对抗普通青霉素。因此,新青霉素I就能消灭那些抗药的菌株。可是没过多久,抗合成青霉素的葡萄球菌菌株又出现了。

令人头疼的是,只要有新药出现,就会产生新的细菌变种。竞赛就这样进行着。在整个竞赛中,总的说来,药物略略领先,如结核、细菌性肺炎、败血症、梅毒、淋病和其他细菌性传染病已逐步被征服。不可否认,有些人死于这些疾病,而且至今仍有人因这些疾病而死亡,但人数毕竟不多,而且死亡的原因,多半是在使用抗生素前,细菌已破坏了他的关健系统。

细菌的确很精明,特别是它们的进化方式。细菌对抗生素产生抗药性的原因与达尔文的自然选择学说正相吻合,譬如说,对一个细菌菌落使用青霉素后,大多数细菌被杀灭,但偶尔也有极少数细菌具有使它们自己不受药物影响的突变基因。这样,它们幸运地活了下来。接着,细菌变种把自己的抗药基因遗传给后代,每个细菌在24小时内能留下16777220个子孙。更为险恶的是,变种还能轻而易举地将自己的抗药基因传给无关的微生物,传递时,一个微生物散发能吸引另一个细菌的一种招惹剂,两个细菌接触时,它们打开孔,交换称之为胞质基因的DNA环,这个过程叫做不安全的细菌性行为。通过这种交配方式,霍乱菌从人肠内的古老的普通大肠杆菌那里获得了对四环素的抗药性。

斯坦福大学的生物学家斯特利·法尔科说,有迹象表明,细菌是“聪明的小魔鬼”,其活动之诡秘连科学家们也从未想到过。例如,在妇女服用四环素治疗尿道感染的时候,大肠杆菌不仅会产生对四环素的抗药性,而且会产生对其他抗生素的抗药性。利维说:“几乎是,好像细菌在抵抗一种抗生素的时候,就能很策略地预料到会遭到其他类似药的攻击。”

“谈之色变”的细菌武器

细菌武器作为一种生物武器,是由细菌战剂及施放装置组成的一种大规模杀伤性武器。所谓生物(细菌)战剂是指用来杀伤人员、牲畜和毁坏农作物的致病性微生物及其毒素,主要是靠炮弹、炸弹、布洒器和气溶胶发生器等施放装置进行施放。

在人类战争史上,细菌武器的使用由来已久。最早使用细菌武器的实例,可追溯到1349年。鞑靼人围攻克里米亚半岛上的卡法城时,由于城艰难摧,攻城部队又受到由中国向西蔓延的鼠疫大流行的袭击,他们便把鼠疫死者的尸体从城外抛到城内,结果使保卫卡法城的许多士兵和居民染上鼠疫,不得不弃城西逃。

1763年,英国殖民主义者企图侵占加拿大,但遭到土著印第安人的顽强抵抗。一个英军上尉根据他们驻北美总司令杰弗里·阿默斯特的命令,伪装友好,以天花病人用过的被子和手帕作为礼物赠送给印第安人首领,以示安抚,结果在印第安人中引起天花大流行而丧失战斗力,使英国侵略者不战而胜。

土著印第安人的羽冠

细菌武器的威力如此巨大,因而倍受侵略者的“偏爱”。他们不惜代价,不择手段地从事细菌武器的研究。据记载,在近半个世纪中,至少有3个国家使用了细菌武器。

在第一次世界大战期间,德国曾派间谍携带马鼻疽菌和炭疽菌培养物潜入协约国,将病菌秘密地投放到饲料中,或用毛刷接种到马、牛和羊的鼻腔里,使协约国从中东和拉丁美洲进口的3.45万头驮运武器装备的骡子感染瘟疫,影响了整个部队的战斗力。

1935年,日本侵略者在我国哈尔滨附近的平房镇建立了一支3000人的细菌部队,这就是臭名昭著的第731部队,专门从事细菌武器的研制。每月能生产鼠疫菌300千克、霍乱菌1000千克、炭疽菌500~600千克,并用中国人民做活体试验,仅1940~1943年就使3000多人惨遭杀害。1940~1944年,日本帝国主义曾在我国浙江、湖南、河南、河北、山东、山西等省的11个县市多次使用细菌武器,结果在宁波和常德等地鼠疫大流行。在太平洋战争中,日本公然使用了当今世界上最缺德的生物武器——“性病武器”,这是世界战争史上闻所未闻的丑行。

美国研制生物武器,是从1941年开始的。1943年在马里兰狄特里克堡建立了陆军生物研究所,从事生物武器的研制。根据美公开的记录报告透露:1971~1977年间美国每年用于生物战的经费都在1000万美元以上,并有专门生产细菌武器的研究所、实验场、工厂和仓库。朝鲜战争期间,美国先后使用生物(细菌)武器达3000多次,攻击目标主要是我国东北各铁路沿线的重要城镇如沈阳、长春、哈尔滨、齐齐哈尔、锦州、山海关、丹东等,以及朝鲜北部的一些主要城镇。

细菌武器之所以受到一些国家,特别是侵略者的青睐,主要是因为它具有以下特点:

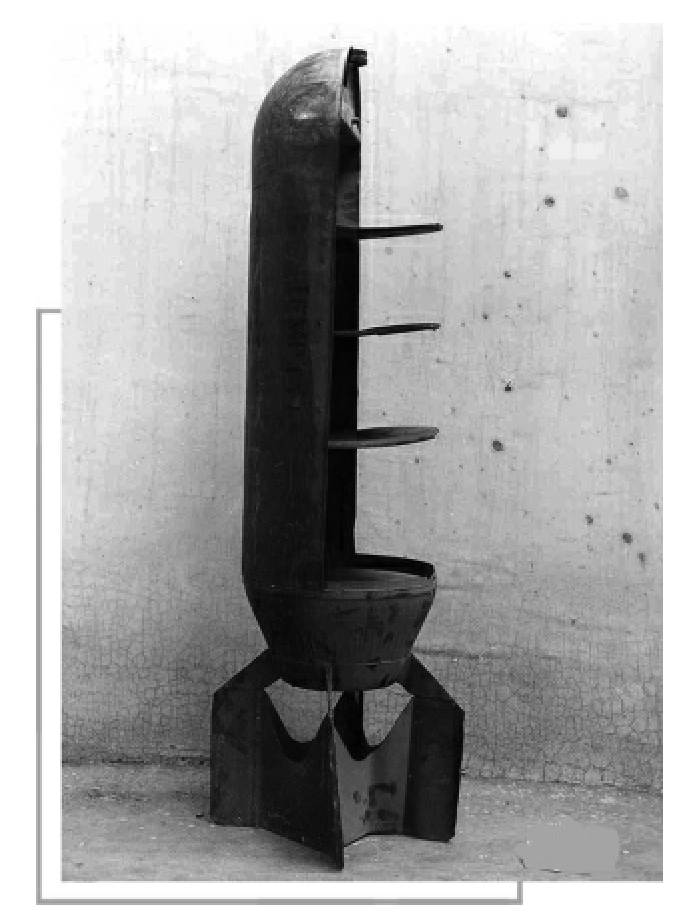

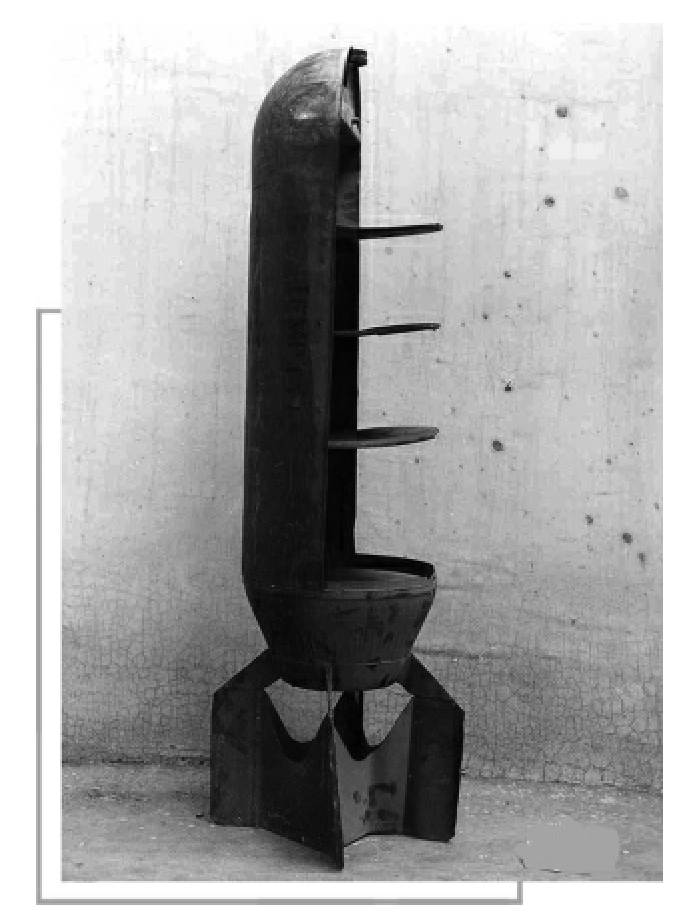

美军在朝鲜投下的四格细菌弹

(1)面积效应大。10吨生物战剂的杀伤面积比100万吨级核武器的杀伤面还要大10倍以上。

(2)传染性强。有些生物战剂所引起的疾病传染性很强,如鼠疫杆菌、霍乱弧菌和天花病毒等,在一定条件下,能在人和人之间或人与家畜之间互相传染,造成大流行。

(3)危害时间长。有些生物战剂对环境有较强的抵抗力,如伤寒和副伤寒杆菌在水中可存活数周。能形成芽孢的炭疽杆菌在外界可存活数年。

(4)发现难。细菌武器与原子武器不同,施放时不存在闪光和冲击波,再加上气溶胶无色无味,并且可在上风向使用,借风力飘向目的地,所以不易被侦察发现。

(5)种类多样化。生物战剂的潜伏期有长有短,传播媒介复杂多样,途径千差万别,因此可适应不同的情况和军事目的。

(6)选择性强。细菌武器只能伤害人、畜和农作物,而对于无生命的物质(如生活资料、生产资料、武器装备、建筑物等)则没有破坏作用,这符合侵略者利用它达到掠夺财富的目的。

国际上早在1925年的日内瓦会议上就订立了禁止使用化学武器的协议书,其中就有在战争中“禁止使用细菌之类的生物武器”的条文。但生物武器的使用和研究并没有因此作罢。事实上,时至今日一些国家仍在秘密进行细菌武器的研制。

罪行累累的“黑太阳”

20世纪20年代末至30年代初,日军在东京日本陆军军医学校内建立了细菌研究室,对外称“防疫研究室”。1931年“九一八”事变后,日军将细菌战的A型研究(亦称攻击型研究,即用活人做实验对象,检验其用于战场的效果)转移到中国东北。日本政府用“满洲”这块最新的殖民地,加快细菌战的研究,以期早日用于实战。

日本军国主义为扩大侵华战争的需要,从1931年“九一八”事变至1945年9月日本投降的14年时间里,由石井四郎一手策划在中国组建了许多细菌战部队的秘密基地。据日本史学家常石敬一教授的研究统计,日本细菌战部队的人员共有2万余人。其中规模最大、影响最深、臭名最昭著的就要算第731部队了。

第731部队建立在哈尔滨。1932年8月下旬,石井四郎与4名助手及5名雇员来到黑龙江省,在拉滨线(拉林——哈尔滨)的背荫河车站附近建立了第一个细菌实验所,对外称“关东军防疫给水部”,又称“东乡部队”,1941年6月改称“第731部队”。

当地人称之为“中马城”(原是一个俘虏收容所)的细菌战研究基地,占地面积约500平方米,有100栋砖瓦房,由2个部分组成:①监狱、研究室、处理人和动物死骸的焚尸炉及火药库;②办公室、兵营、仓库、军人服务社和一个停车场。石井四郎在这一段时间研究的重点是炭疽、鼻疽和鼠疫三种接触传染病。中马城的监狱通常关押着500~600个“抗日分子”,其中大多数是共产党领导的抗日游击队员。

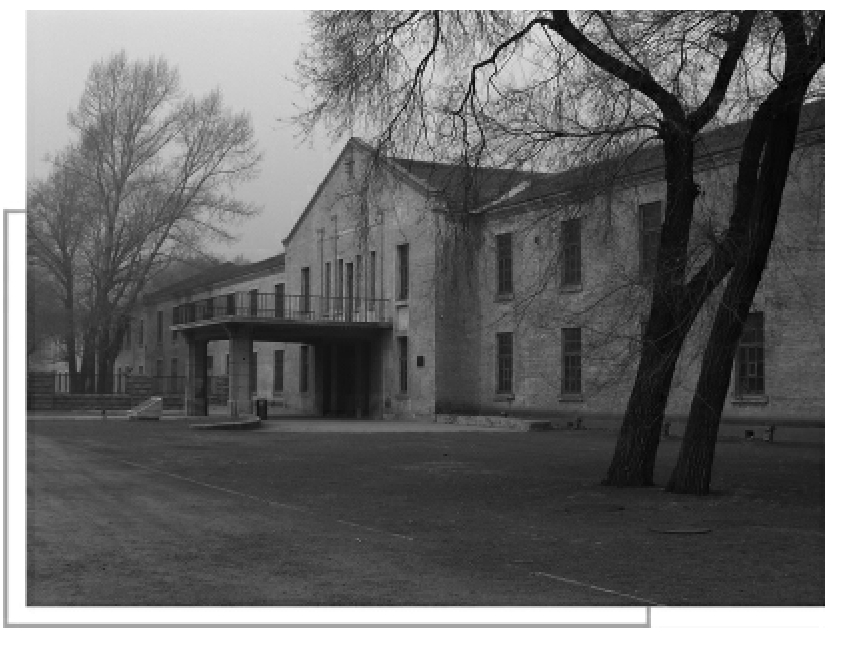

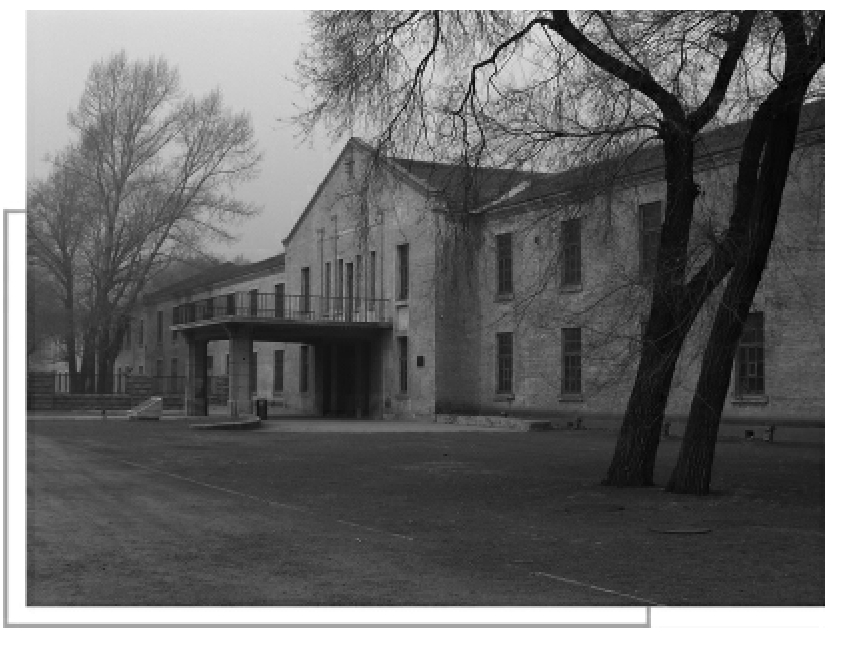

日本731部队的细菌战研究基地

由于“东乡部队”用毒气、电流和冻伤拿活人做试验的“秘密”,被囚禁的“俘虏”了解。1934年中秋节,“囚犯”们乘日本卫兵喝酒喝得烂醉时,用酒瓶砸昏卫兵,夺取钥匙打开了牢房,举行暴动,其中有16人逃了出去。不久,中马城的火药库又发生了爆炸,设施遭到很大破坏。

1936年春,石井四郎的细菌实验基地移到哈尔滨以南20千米的平房地区,面积约有6平方千米,营区内有150多栋楼房,其主楼“四方楼”面积达9200平方米。关东军强迫5000余名中国劳工、用了2年时间建成了这座杀人工厂,其中有5000多人死于营内非人的待遇。1941年8月由北野政次少将接替石井四郎继任第731部队长。

第731部队组建时的编制大约是300人,1940年扩大到3000人,到临近日本投降时增加到5000余人。其中医师和研究者占10%左右,技术后援人员占15%,余者为使用细菌武器的战斗人员等。第731部队本部下辖8个部:

第一部是研究部,主要从事鼠疫、霍乱、副伤寒、赤痢、炭疽等病毒的研究,并用活人做实验。据此,特负责管理关押400人的秘密监狱。

第二部是实验部,主要进行有关细菌炸弹的开发和测试,并负责培育和繁殖供散布瘟疫的寄生虫,如跳蚤、田鼠等。

第三部是名为防疫给水部,主要负责医院管理和净水处理,实际上是被分配制造细菌炸弹,地点设在哈尔滨市内。

第四部负责管理生产病原菌的设备和储存与保养随时生产出来的细菌。

第五部即教育部,负责第731部队新队员的培训。其成员经常是按例定期从日本本土调到平房或各支队的,石井四郎在平房基地为日本培养了数千名细菌战干部。

第六部为总务部,负责平房设施的事务。

第七部为资材部,主要制造细菌炸弹,同时负责准备和保管材料,包括制造病原菌必不可少的琼脂。

第八部为诊疗部,负责第731部队队员的一般疾病的治疗,它相当于平房的医务所。

第731部队拥有当时世界上最先进的研究设备,包括4个制造细菌培养基的容积各1吨的大罐,14个培养基灭菌用的生物压力锅(即自闭缸,每个自闭缸一次可容纳细菌培养器30个),以及可收纳100个细菌培养器的2个冷库等。原第731部队生产部长川岛清少将在伯力军事法庭供认:该部可以每月制造300千克鼠疫菌,500~600千克炭疽菌,或800~900千克的伤寒、副伤寒、赤痢菌,或1000千克霍乱菌。

日军研制的细菌武器

据原第731部队细菌生产部长川岛清在1949年12月伯力军事法庭供认:“731部队每年因烈性传染病实验而死的囚犯人数不下600人”。仅他本人1941~1945年的5年任职期间,被用作人体实验而杀害的中国人、朝鲜人、苏联人和蒙古人等,至少在3000名以上。

除了第731部队,日军在中国还有几支细菌化部队。

建立在长春的第100部队。于1936年春组建,对外称“关东军军马防疫厂”,地点设在长春城南6千米处的孟家屯,占地面积约20平方千米。1941年6月改称第100部队,它一直由职业军队兽医若松有次郎少将领导。表面上是为了研究关东军所用马匹和其他有用动物可能感染的各种疾病,实际上是从事细菌战研究的另一座杀人工厂。

建立在南京的荣第1644部队。于1939年4月18日在南京建立,对外的公开名称是“中支那防疫给水部”,或“多摩部队”。这是石井四郎建立的第三个主要的“杀人工厂”。石井四郎选中增田知贞为南京新建细菌部队的代理部长,增田知贞1926年毕业于京都帝国大学医学院并同时投身日本陆军,1931年获京都帝国大学医学院微生物学博士学位。1937年9月,他担任了石井四郎细菌部队的一个下属机构大连临时防疫所的负责人,并成为石井四郎的高级助手。

建立在北京的甲第1855部队。七·七事变后,日军迅速侵占了北平市天坛西门的原国民党政府中央防疫处,建立了“北支那防疫给水部”,直属于日本陆军参谋本部第九技术研究所(登户研究所),直接受日军华北派遣军总司令部领导。部队长初为黑江,继为菊池。1939年10月,西村英二上任,“北平甲第1855部队”正式命名,成为日军在北平、南京、广州和新加坡组建的四支新的细菌战部队之一。

建立在广州的波字8604部队。日军侵占广州及珠江三角洲地区后,于1939年初正式编成波字8604部队,对外称“华南防疫给水部”,本部驻广州市原百子路中山大学医学院内。该部为师团级单位,编制1200余人,其中专业将校100人,是日军在华南地区的一支重要细菌战部队。

可以说,侵华日军的几支细菌战部队仅人体试验所杀害的中国人(含少数朝鲜人、苏联人和蒙古人)达2万人以上。与此同时,日军在侵华期间,通过飞机播撒、向江河水源投放鼠疫、霍乱、伤寒病菌等方式实施细菌战,所杀害的中国民众,据不完全统计有769772人,感染后而死亡者35万余人,共计约120万人(约为111.9万余人)。如果加上细菌战所扩大传播和持续性疾病流行时间长,其死亡人数更是一个高出当时记载数倍而难于统计的数字。

在此需要指出的是,在临近日本投降时,日军为了逃避战争罪责,下令炸毁了在中国各地建立的各细菌部队的建筑物和重要设施,销毁了所有实验的仪器设备和资料,秘密杀害了全部囚禁的“犯人”。能带走的文件和研究资料全都运回了日本。同时,这伙法西斯分子又故意把感染鼠疫的跳蚤、老鼠和鼻疽菌的马等动物,向四面八方驱赶,使当地疫病流行。第100部队在撤离长春时,就把60多匹感染鼻疽菌的马、数千只疫鼠从营区放出,从而导致1946年、1947年和1951年长春及其周围地区鼠疫、鼻疽和炭疽,连续爆发流行。