斯诺与布劳德水井

在霍乱第三次大流行时,英国医生、麻醉学家、流行病专家约翰·斯诺,以著名的“斯诺调查”确认了霍乱的传染与饮水即水源污染的关系。由此调查而认证了水源污染是传染途径的关键。现代流行病学家把这种流行现象称为“集束性发作”。英国由此开展了清洁水源运动。这标志着人类征服霍乱弧菌进入了一个新阶段。

1813年,斯诺出生了,他的父亲是一个煤矿工人。斯诺天资聪明,勤奋好学,在学校里的表现非常优秀。斯诺想当一名医生,所以在14岁的时候,他来到纽卡斯尔,成为了哈德卡斯尔大夫的一名学徒。

1831年,欧洲大陆爆发霍乱,几十万人的生命由此消失。这年的夏季,霍乱开始在伦敦流行,并很快向北部传播。10月份,霍乱流行到纽卡斯尔。

作为医生,哈德卡斯尔大夫收治的病人很多,完全忙不过来,于是斯诺作为学徒,常常帮忙处理这些危重的病人。在那个时代,治疗又是完全不得要领,对腹痛、腹泻、呕吐导致严重脱水的病人,也仍然采用放血这种雪上加霜的疗法,这对流行的霍乱没起到任何抑制作用。

英国医生、麻醉学家、流行病专家约翰·斯诺(1813~1858)

不过幸运的是,到了第二年的2月,铺天盖地的霍乱像突然发生一样,又突然停止了。在这场灾难中,英国有2万人被霍乱夺走了生命。

1843年,斯诺在伦敦大学获得医学学位,1年后通过了考试,来到伦敦开业,诊所在伦敦西区的弗里思街的54号。

在没有霍乱流行的时期,斯诺成为了一位杰出的麻醉师。1846年10月,美国波士顿的麻省总医院的牙医莫顿大夫成功地演示了实施乙醚麻醉的手术。12月中旬,伦敦牙医鲁宾逊在小范围内公开演示乙醚麻醉。12月28日第二次演示的时候,斯诺就在手术室里观看。

距上次霍乱间隔十多年后,霍乱再次袭击伦敦。1848年的9月,来自汉堡的德国蒸汽轮“易北河”号经过几天的航行在伦敦靠岸。有个叫约翰·哈诺尔德的船员住进霍斯里镇的一个旅馆。9月22日他死于霍乱。几天后,一个叫布伦金索的人住进他的房间,9月30日,他也染上霍乱而死。1周之内,附近的的居民开始有很多霍乱的死亡病例报告。

这场霍乱流行最终扩展到整个英国。这次霍乱的流行反复持久,在同一个地区往往是爆发,稍停,再爆发,再稍停,2年后霍乱在英国流行完全停止的时候,有5万人在这次瘟疫中死亡。

要控制霍乱的流行,最首要的问题就是要知道霍乱的传播途径。而当时的主流理论是毒气瘴气说。在毒气瘴气理论的指导下,人们对霍乱的流行还是束手无策,无非就是避免接触,消毒房间,最有效的办法就是趁还没有染病赶快逃跑。但这丝毫没有让流行的霍乱有所缓解。

早在1831年,斯诺还在学徒时期时就曾经注意到一些煤矿工人患病而死,他考虑过这些病人的手上可能有致病物质,因为在井下没有水洗手。而此时,这种想法再次出现在斯诺的脑海里,他开始对霍乱传播的毒气瘴气学说产生了怀疑。他在想:如果霍乱的传播是通过毒气瘴气而实现的,那么为什么那些没有去过这个旅馆房间的人也纷纷染病呢?为什么同一个医生分别两次到了这个房间看了这两个不幸的病人分别都和病人一起待了好几个小时而没有被传染?气体经过呼吸入体,为什么症状只在消化道?等等一系列问题。

到了1849年的夏天,霍乱还在继续,在近1年的观察和调查以后,斯诺信心百倍地提出了自己的理论:霍乱是在病人摄入了一种尚不明确的物质而导致的,这种物质存在于其他已患病病人的排泄物中,摄入的途径要么是通过直接的接触这种物质,要么是饮用了被这种物质污染的水。霍乱是传染的,但不是像其他的传染病那样通过空气传染的。霍乱是吞进去的,不是吸进去的。

斯诺的证据来自2组研究,第一组研究是霍斯里镇的社区研究。在1849年7月,托马斯街有12个人在一次爆发中死亡,他们都住在一个叫做萨里楼的房子里,共用前面的一口水井,生活污水、化粪池的水常常蔓延到水井。一个人的排泄一旦污染水井,所有共水的人都会出现霍乱。

这个社区的街道平面图给斯诺的研究提供了很大的帮助。斯诺发现萨里楼的背后有一圈房子,叫做特拉斯科特院,住的也是生活习惯接近也差不多贫穷的人,其他环境和萨里楼完全相同,就一个差别:院子里没有水井,他们的水来自不同的地方。在萨里楼里面死去了12个人的2个星期内,特拉斯科特院内只有一个人传染了霍乱。萨里楼和特拉斯科特院构成了一个大四方院,如果是毒气瘴气传播了霍乱,那么在这么小的范围内,会导致两个在各方面条件基本相同的人群的病例有10倍以上的差别吗?

同时,斯诺对水的来源的关注从调查这个四合院上升到分析整个行政区乃至全伦敦市,这就是斯诺的第二组研究。要说清楚第二组研究,先要说一个人。

霍斯里镇

1838年,伦敦注册总局委任威廉·法尔负责记录全市的出生、结婚和死亡情况,定期作成表格向当局报告。他是一个非常严谨认真的人,曾经用登记的数据对寿命和结婚的关系做过研究。斯诺的第二组研究就是用他的一份伦敦1848~1849年霍乱死亡报告,来展开对供水公司和霍乱的发病的关系的研究。

法尔的报告中记录了全伦敦的一年内的霍乱死亡数为7466例,其中4001例在泰晤士河的南边。用这个数据可以计算分区的死亡率。南区的霍乱死亡率为8‰,是全城的3倍,而西北郊区的为1‰。东区的居住条件最差,人口最拥挤,街道最脏乱,气味最刺鼻,根据毒气瘴气的说法,霍乱的发病率应该最高,但他们的霍乱死亡率正好只有南区的1/2。

斯诺把这些总结的数据制成表格交到伦敦卫生部门,指出不同的供水公司在泰晤士河的不同流段取水向不同区的居民提供生活用水是导致各地区霍乱不同发病率的根本原因。当局没有接受斯诺关于霍乱的水传播的理论,也没有听从斯诺提出的调查和清洁水源的意见。

但是,斯诺为了宣传自己的理论,他1849年发表了一篇论文——《霍乱传递方式研究》。在论文中,他详细介绍了1854年英国伦敦西敏市霍乱爆发时水源在病菌传播中所起的媒介作用。他通过与当地居民交流和仔细分析,将污染源锁定在布劳德大街(现布劳维克大街)的公用抽水机上。

从报纸的评论来看,医学界对斯诺的努力是肯定的,但是对结论还是很怀疑的。根本的原因当然是因为主流的毒气瘴气理论难以动摇,斯诺的水传播学说还要有直接的证据才行。来自《伦敦医学报》主要的质疑是,被污染的水和霍乱的流行之间的的因果关系还没有确凿的证据来说明:斯诺需要有一个决定性的理想的实验,就是把受到污染的水送到一个没有霍乱发作的遥远的地方,用过水的人发病,没有用过的不发病。

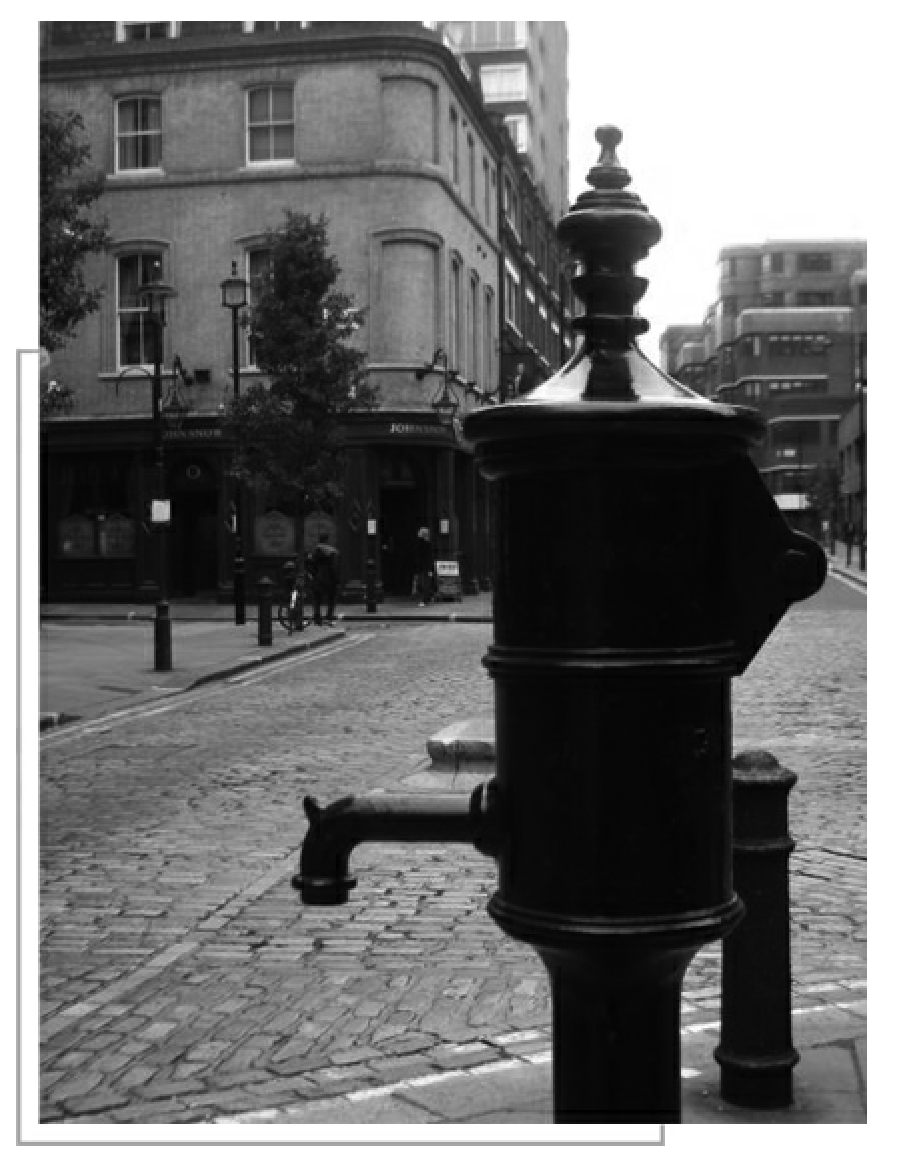

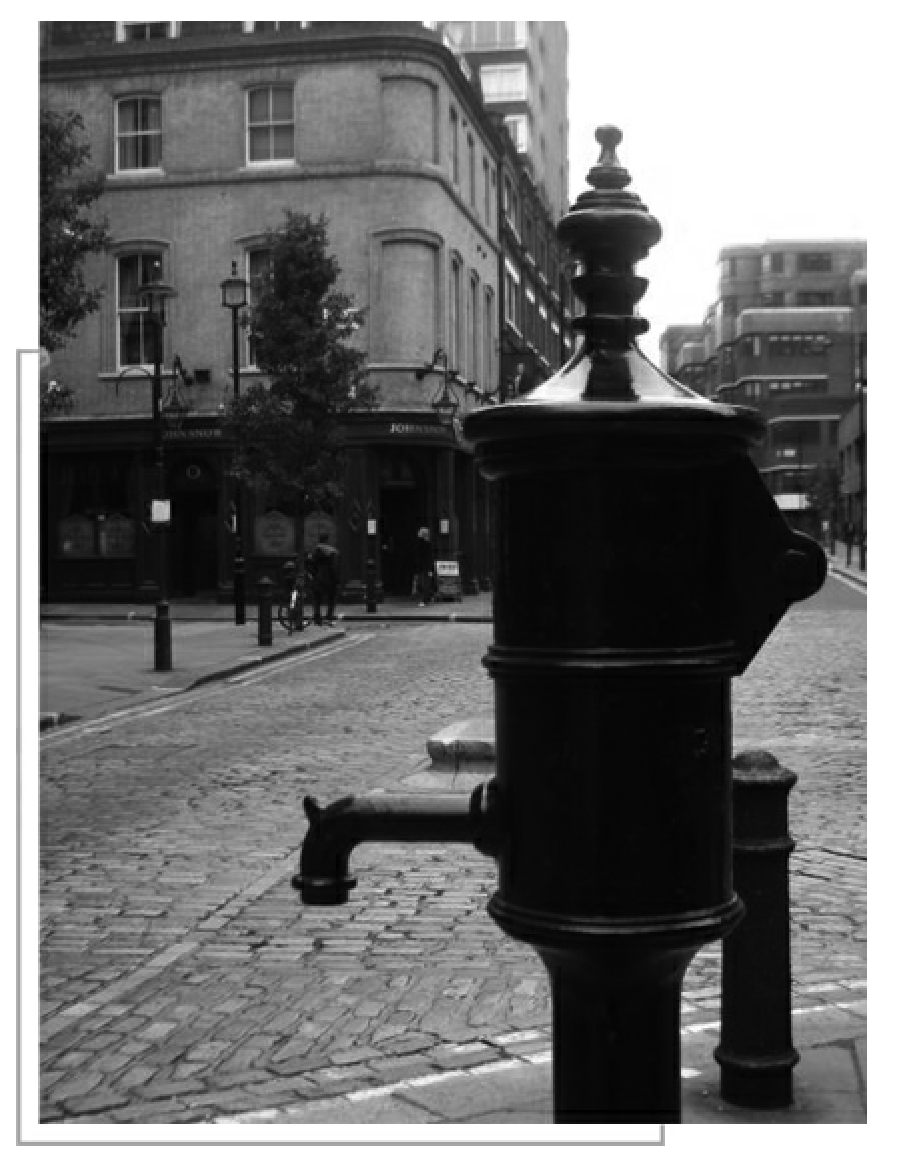

布劳德大街的水井

当然没有人能够人为地进行这种理想的实验。所以,在挑战毒气瘴气的战斗中,斯诺还远远没有取得胜利。他的理论被人们所接受,是通过一个特殊事件完成的。

当时,伦敦西区的布劳德大街的40号住着一个名叫里维斯的警察和他的妻子莎拉。这个房子原来是为一个家庭设计的,加上几个佣人的起居,总共是11个房间。里维斯住的是客厅改装后的房间。很快他们就有了一个男孩出生。孩子一生下来就很弱,10个月的时候就死去。几年后,1854年3月,他们的第二个孩子出生了。这个孩子看起来比先前死去的哥哥要强壮很多,莎拉也很费心地照顾着她,因为她有自己的健康原因而不能够给孩子喂奶,靠着米粉和牛奶,孩子的发育和健康到了夏天也还是很不错的。但是在1854年的8月,也就是孩子还不到6个月大的时候,却感染上了霍乱。

尽管一年以前,伦敦的南区已经有不少的霍乱的报告,但是,里维斯所居住的这个地方却是有好几年没有发生霍乱的病例了。

1854年8月28日早上6点,人们还在睡梦中,这个孩子突然开始呕吐腹泻,绿色的水样的大便有一股刺鼻的味道。在等待医生的时候,莎拉把孩子的大便弄脏了衣服在桶里洗了洗,趁孩子睡着的间隙,把水提到楼下,倒入门口的污水池里面。

他们家的楼上住着一家裁缝。由于当时是夏天,裁缝的妻子每天都要到门口的水井里打来凉水降温、食用。1854年8月30日的下午,裁缝开始觉得肚子不舒服,8月31日开始呕吐腹泻,9月1日裁缝两眼凹陷,双唇发紫,下午1点,裁缝被霍乱夺去生命。这是在上一次霍乱流行停止了5年以后这个地区的第一个霍乱死亡病例。不到24小时,9月2日上午11点,楼下的小婴儿停止了呼吸。在这个居民区的小范围内,这一天里霍乱导致了近百人死亡。

霍乱在伦敦再次爆发了。斯诺的家(诊所)离布劳德大街只有15个街口。9月3日,星期天,当斯诺来到这个霍乱的爆发中心的时候,与布劳德大街相交的贝里克街上的高建筑上挂了警示瘟疫的黄旗。这天的傍晚,斯诺在布劳德大街的水井里取了样本,因为多数的死亡病例都发生在这个居民区,同时也到附近的几个水井里取样作为对照。斯诺以前对供水公司的研究表明,这个地区的水是来自泰晤士河比较干净的城市下水道出口的上游,但是水井被居民的排泄污水所污染的可能性还是存在的。斯诺对比较的结果很失望,所取来的4个不同样本都很清亮,在显微镜下看不到任何可疑的物质。斯诺决定开始调查这一片居民中,霍乱的病例和他们的取水的关系。

第二天,斯诺到注册总局抄录9月2日为止(也就是爆发的第一个星期)的83个霍乱病例的住址后回到布劳德大街,测量他们的住址和布劳德大街水井的距离,发现当中的73个病例离这个水井的距离比附近其他任何一个水井的距离都要近。73个病例里面,有61个是喝了布劳德大井水的。访问了另外的十户人家,斯诺知道了其中的8个人喝过布劳德大水井的水,还有2个是学生,每天上学要经过这个水井喝水。9月6日,斯诺到政府部门报告了他的调查结果,提出要政府下令拆除布劳德大街水井的摇把。当局没有接受水源污染的理论,但是水井的摇把还是立刻拆除了。

在摇把拆除以后不久,这个局部的霍乱就停息了。市卫生部门为了搞清楚这次爆发流行的原因,派了人调查这个区的居民的居住环境。这是毒气瘴气理论指导下的研究调查。9月11日,报告说,多数病例的家里都出乎意料地干净。

斯诺继续在这个小区调查,他发现以布劳德大水井为中心在步行3分钟的距离内,流行的第一周内的死亡人数是197人,有很多人是病了以后到外面其他地方的医院死亡而没有被记录下来。令人惊讶的是,有些远距离的病例也和布劳强大的水井有直接的联系。在从布劳德大街往西30米的克拉斯街10号,一个裁缝和5个孩子住在一个屋子里。每到半夜热醒了,就叫成年的老大或者老二跑远路去布劳德大街的水井打一桶凉水来喝。离他们家有个更近的水井,但是味道不好。斯诺从法尔的报告书上看到了这个记录,可是当他找到这个住址的时候,已经太晚,裁缝和5个孩子在4天内全部死亡。在离开布劳德大水井不远的地方有个啤酒厂,一个人都没有出现霍乱,斯诺发现他们有自己的水井,不但如此,那些工人还主要是用啤酒解渴。

斯诺全面仔细的调查深入到了人们的生活起居、饮食习惯、卫生行为。斯诺的调查发现,布劳德大街的水井是非常的深得人心,有些游人到了布劳德大街时一定要喝口井水。有个家庭一直用布劳德大街的井水,但是挑水女儿正好在那几天病了,全家得以逃脱霍乱。而里维斯住在楼上却一直不喜欢这个水井的水。

在布劳德大街上有个雷管厂,老板去世后由孩子接管,太太苏珊娜也就搬到了汉普斯特德去住,可是她喝了几十年布劳德大井水的习惯不改。尽管离开这里有好几千米远,孩子还是定期给她用车推水去,最后一次送水是8月31日。

这个雷管厂的工人也是用的这个井水,在他们出现病例的时候,苏珊娜也出现了症状,她是这个地区的唯一的霍乱死亡病例。在苏珊娜病倒的时候,她的侄女来看望过她,也喝了存在她家里的水,侄女回去后也死于霍乱。

为了更好地展示自己的研究资料,更深入地说服当局,斯诺画了一张布劳德大街区的地图,标记了水井的位置,每个地址(房子)里的病例用条码显示,条码就明显地集中在布劳德大街的水井附近。这就是著名的鬼图。

9月25日,伦敦卫生部门终于派出监察员来调查布劳德大街的水井,报告却对斯诺不利。井内的结构完整,表面光滑,砖头都没有裂缝,下水道比井底要深,而且离开水井有3米之遥。10月中旬,在确定了霍乱完全控制以后,水井的摇把又装上了。10月底外逃的人们纷纷回家。11月,有个叫亨利的牧师邀请斯诺参与对这次霍乱爆发的原因的调查,他并不接受斯诺的理论,但是特别佩服斯诺的精神,也很推崇斯诺的研究方法。

1854年底,斯诺的《论霍乱传播的模式》第二版发行。但是他的理论仍旧难以让人接受。不过,就在这个时候,另一位科学家却通过另一种手段,在征服霍乱的道路上开了一个新局面。这个人就是意大利人帕西尼。

帕西尼是一个半路出家的解剖师。当时,他所在的城市佛罗伦萨也遭到了霍乱的侵袭。帕西尼从病人尸体的小肠上采来样品,并观察到上面有成千上万微微弯曲的棒状小东西。帕西尼将它们命名为Vibrio(弧菌)。接下来,帕西尼继续用显微镜检查了所有能找到的霍乱样品,其中包括血液、粪便,甚至死者的内脏黏膜。他发表了许多文章,论证霍乱是一种传染病,不由“瘴气”却由“小东西”造成的。凭借解剖学症状,帕西尼竟预言了一种正确的治疗方法:给病人注射盐水。可惜,那时的学术界仍然信奉“瘴气说”。在1874年的国际卫生会议上,21国政府投票一致认定“导致霍乱的坏东西仍旧在空气里乱飞”。帕西尼的作品甚至从来没有被翻译成英文,当然也无人知晓。

同斯诺一样,帕西尼终身未婚。他一生的积蓄都交给了霍乱研究以及两位生病的妹妹。不过,在离去人间82年之后,帕西尼的观察终于得到世人承认。他当年的命名被正式接受:霍乱弧菌——帕西尼1854。

让人同样感到欣慰的是,斯诺的霍乱水源传播理论最终也被人们所接受。

1855年3月的一天,一位牧师在读霍乱死亡报告的时候,注意到一个报告有这样的文字:布劳德大街40号一个5个月大的女婴在呕吐腹泻4天后于9月2日死亡。牧师计算了一下,女婴的症状是早于裁缝出现的,也就是说,裁缝是最早死亡的但不是最早的病例。牧师立刻赶到里维斯的家,向莎拉了解了孩子的情况。牧师惊讶地听莎拉说屋前还有污水池:不是全部都改成了下水道么?

4月23日,经过检查发现,这个污水池年长日久,池壁腐化不堪,结构松动,污水存积,最可怕的是,这个池子离开水井只有0.8米。平常时污水渗透到水井,一旦下雨,污水就直接蔓延。

8月28日,婴儿的排泄物第一次倒入污水池,霍乱突然开始。

9月2日,婴儿死亡后,再没有新的排泄物入池。霍乱突然停止。

卫生部门没有接受斯诺和牧师报告的结论。1858年6月16日,斯诺英年早逝。霍乱的水源传播理论仍然没有得到当局的承认。报纸也根本没有提到他对人类战胜霍乱的贡献。直到100多年后,人们才真正意识到了斯诺的伟大成就,并将其尊为“现代流行病学之父”。