第五节 杨琏真迦,飞来峰上的西夏高僧

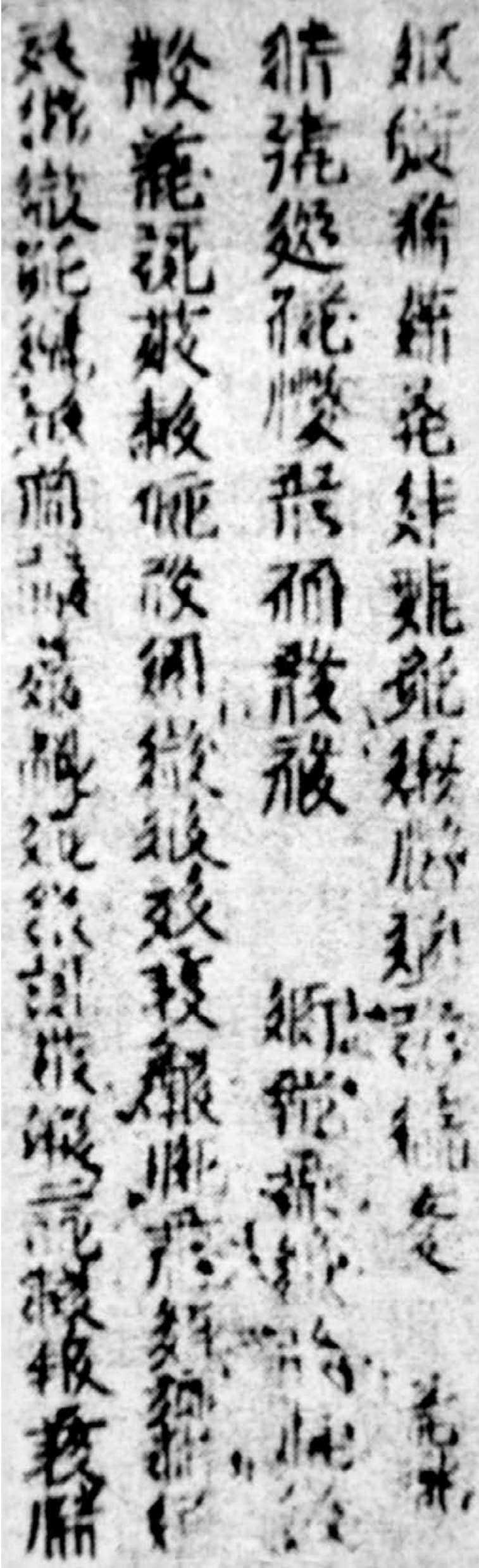

如果说杭州城及周边城市里姓何、俞、周、台的人中,可能就有西夏后裔,或许根本就没人相信。当初,那些将自己的姓氏改为上述的姓氏后的西夏后裔,在流传下来的西夏文经卷中白纸黑字地留下了自己的名字,在自己刻下的西夏文旁边,也留下了西夏后裔在这里的痕迹。我将追寻西夏后裔的脚步置放在杭州,主要的理论依据并不是传统的西夏学界中所说的:元代初期,忽必烈曾派西夏僧人杨琏真迦到杭州一带,统管整个江南地区的宗教事务。这个历史事实并不能为杭州城及周边地区有西夏后裔提供丝毫的证据,因为杨琏真迦是个僧人。引领我走进杭州寻找西夏后裔的依据,是在国家图书馆里发现的元代西夏文佛经中出现的一些汉族姓氏或极其汉化的名字,这些人就是那些西夏文佛经的雕刻者。

走进杭州,这个与西夏王朝没有任何关联的城市,我的发现又能是什么呢?

西夏亡国后,在南下躲避蒙古军队追杀的人员中,有一些身份独特的人,他们就是精通西夏文字和汉字雕刻技术的西夏雕工,后来取名为何森秀的西夏人就是其中一个。

面临着西夏亡国的大势,一些拥有特殊技艺的工匠开始了隐姓埋名的逃离,在西夏王室专门从事佛经雕刻的何森秀的父亲和他的许多同事,就是在这种情况下离开西夏国都兴庆府。这些忠于帝国的工匠是自发组织逃亡的,还是受命于帝国上层的旨意,这也变成了一个谜。

西夏文内宿待命铜牌。持有者为西夏掌管宫廷卫戍事务的内宿司侍卫。上面的西夏文为“内宿待命”四字。

这些工匠逃到杭州一带后,开始隐居了起来。何森秀的父亲利用闲暇时间,教授儿子学习西夏文字和西夏雕刻技术,何森秀就是在这种隐秘而特殊的环境中,掌握了西夏文雕刻技术。从1277年开始,一些和何森秀有着同样经历的西夏人,开始从事《普宁藏》的刊刻工作。这部经书最先是以僧众和信徒的捐助作为启动之力的,但后来得到了官方道义上的支持。而这种官方的支持,来自于两种显性力量:一个是一位从西夏旧地而来的高僧、出任江淮诸路释教总摄永福大师,他被忽必烈赐予了一个汉化名字杨琏真迦;另一个是大元帝师、胆巴上师。何森秀和他的西夏同党在杭州完成了《普宁藏》的刊刻后,便继续用西夏文刊刻了《慈悲道场忏罪法卷第一》《过去庄严劫千佛名经》《大悲经》等著名佛教经卷。而这些西夏文经卷的刊刻,是这些西夏工匠在西夏亡国半个世纪后,集体合法亮相的标志性事件。

目前,藏于日本增上寺的《普宁藏》本《大方广佛华严经入不可思议解脱境界普贤行愿品》卷尾的题记中,对这两种力量的来源给予了充分的解释:《普宁藏》的官方主持人就是西夏人杨琏真迦。《元史》里记载,杨琏真迦当时的身份是“江淮释教都总统永福大师”。而“大元帝师、大元国师胆巴上师”,在元朝的杨 的《山居新话》中则明确记载:胆巴上师就是西夏僧人。

的《山居新话》中则明确记载:胆巴上师就是西夏僧人。

作为西夏旧地的僧人,永福大师怎么能当上元代相当于江南地区宗教总局局长的江淮释教都总统呢?他是怎样发现了何森秀这样的西夏工匠呢?他们之间有什么关系呢?作为元朝的帝师,胆巴上师怎么能允许在江南刊行西夏经卷呢?

藏传佛教真正走进内地是从西夏开始的。早在西夏中期,藏传佛教噶举派中的拔绒噶举派高僧热巴,受到西夏国王邀请,受昂欠国王委托,前往西夏传教33年,被奉为帝师,噶举派也因此在西夏王国内被奉为“国教”,僧人在西夏的尊崇地位是很高的。《黑鞑事略》中就记载:“西夏国俗,自其主以下,皆敬事国师,凡有女子,必先以荐国师,而后敢适人。”西夏亡国后,这个习俗因西夏僧人地位没有变化而得以保持。元政权在建立之始,对西夏军队采取了严格的剿灭,但对西夏的藏传佛教僧人采取的则是迎请态度。对西夏的僧侣却是采取的“事僧敬佛”,这样,导致了许多普通民众或军士也遁入佛门,以避免被追杀的命运。元代著名学者马祖常写的《河西歌》云:“贺兰山下河西地,女郎十八梳高髻,茜根染衣光如霞,却召瞿昙做夫婿。”瞿昙本指佛,这里指西夏僧人。可见,当时的僧人队伍中有不少是军士或民众,为了避免战争死亡而遁入佛门,到了元代时,纷纷还俗,娶妻生子,过起正常人的生活。

《黑鞑事略》封面

西夏亡国后的第三年,也就是1230年,永福出生在西夏故地。他一直潜心学习藏传佛教,成为元朝初期西夏故地著名的藏传佛教高僧。1277年,出于对藏传佛教的崇敬及国家统治的需要,忽必烈任命47岁的永福出任江淮诸路释教都总摄,并赐给他一个汉名字杨琏真迦。这一记载在《元史》卷202和《山居新话》一书中也有明确记载(山居新话:卷一影印文渊阁四库全书本[G].上海:上海古籍出版社,1991)。杨琏真迦就任之前,管理江南地区佛教的是一代著名高僧一山大师,一山因为得道高深而被迎请到日本传法。这样一个重要的宗教位置被一个具有西夏身份的高僧稳坐,可见其法力与影响。

出任江淮诸路释教都总摄这一年,杨琏真迦怀着对藏传佛教的敬畏和情感,向深深迷恋并敬重藏传佛教的忽必烈建议:江南地区的印刷工艺先进,而西夏旧地的民众多信奉藏传佛教,能否在江南地区刊行西夏文经卷,然后运回西夏旧地。忽必烈问,江南地区哪来西夏刻匠?杨琏真迦回答说,西夏亡国前后,就有不少工匠逃亡到江南,重金奖励其雕刻经卷,必有人出来,另外,也可从西夏旧地调派工匠到江南,来完成此项工作。忽必烈答应了这一建议。

1277年秋天,一批精通西夏文雕刻的工匠们齐聚在杭州孤山西南的广化寺院,这座清净的寺院,唐代叫做孤山寺,宋朝被改为广化寺,南宋也被称为西太乙宫。胆巴帝师亲自安排了利于雕刻的场地、工具,并把这座寺院改名为大万寿寺。这些西夏雕工们,在远离西夏旧国几千公里的地方,在陌生的南方,再次开始熟悉自己的文字和对祖国的情感。雕刻房的灯光一夜夜亮起,在西夏佛教史上有着重要地位的《普宁藏》刊刻工作,就这样在西夏亡国后50年开始了。从1277年开始,何森秀等一批西夏工匠们,用了13年的时间,到1290年才完成这部经卷的西夏文雕刻、印刷工作。《元史》卷7中明确记载,《普宁藏》的官方主持人就是“大元帝师、大元国师胆八上师(按藏传佛教及西夏称呼,应为胆巴。作者注)”,“江淮诸路释教总摄永福大师”。西夏文《普宁藏》刊刻完成、印刷成册后,很快被运往藏传佛教基础很好的西夏河西一带,在这一带随即成了抢手货。

1998年,日本奈良县教育委员会事务局文化财保护课编写的《西大寺所藏元版一切经调查报告书》中显示,参与雕刻《梁皇室忏图》的刊工俞声,至少参加了7卷《普宁藏》的刊刻工作。和他一起参与这项工作的陈政,也和俞声一样,把自己的名字刻在了自己所刻的西夏文经卷旁边。在国家图书馆收藏的《普宁藏》另册《 索罗尼经》的第十六纸版端处,就有陈政用汉字刻下的文字。1990年,上海古籍出版社出版的王肇文的《古籍宋元刊工姓名索引》一书中,记载了宋朝绍熙二年(1191年)两浙东路茶盐司黄唐刊本《礼记正义》的元代补版刊工中,既有陈政的名字,也有俞声的名字。中国国家图书馆善本部编审、《国家图书馆学刊》编辑部常务副主编王菡于2005年1月第1期的《文献》杂志上发表的《元代杭州刊刻〈大藏经〉与西夏的关系》中这样说道:“可见,《普宁藏》与大德年间雕印的西夏佛经的刊工们曾经共事,而且这些刊工既刻儒学之书,也刻佛教之卷;既刻汉文之典,亦刻西夏文之册。”

索罗尼经》的第十六纸版端处,就有陈政用汉字刻下的文字。1990年,上海古籍出版社出版的王肇文的《古籍宋元刊工姓名索引》一书中,记载了宋朝绍熙二年(1191年)两浙东路茶盐司黄唐刊本《礼记正义》的元代补版刊工中,既有陈政的名字,也有俞声的名字。中国国家图书馆善本部编审、《国家图书馆学刊》编辑部常务副主编王菡于2005年1月第1期的《文献》杂志上发表的《元代杭州刊刻〈大藏经〉与西夏的关系》中这样说道:“可见,《普宁藏》与大德年间雕印的西夏佛经的刊工们曾经共事,而且这些刊工既刻儒学之书,也刻佛教之卷;既刻汉文之典,亦刻西夏文之册。”

西夏时期,在疆土境内传递紧急命令时期合作的信牌——赦燃马牌。

在今天银川市东部,有一个地方叫高台寺,寺院现已经不在了,但这里因为在西夏历史上的重要地位而被保存下了名字。1034年,西夏建国前4年,《大藏经》印本传到西夏,西夏开国君主元昊便在都城兴庆府东边建造了一座高台寺予以收藏,同时召集回鹘僧人将其译为新创造的西夏文字。这是西夏历史上第一次翻译汉文版的《大藏经》。西夏木刻西夏文《大藏经》,是中国第一次用少数民族文字刊行的《大藏经》。

1293年,生命即将走到尽头的忽必烈,怀着对西夏经卷的敬重与利于对西夏旧地的宗教控制,下令正式刻印《大藏经》。那些散落在江南的西夏工匠、那些从西夏故地被征调来的西夏工匠们,再次开始雕刻技艺的展示。他们开始了西夏文《大藏经》的雕刻。

印制西夏文《大藏经》是元代重视党项民族文化的重要举措。中国社会科学院西夏研究中心主任、中国西夏研究权威学者史金波先生告诉我:“整个元代先后几次印刷西夏文《大藏经》,每次印10部、30部、50部不等,一部就有3600余卷,累计有几十万卷。此外,元代还排印过活字版西夏文经。数量如此之多的西夏文经大多施放于党项居民集中的河西一带。”

西夏佛教的精深与博大,使这一次参与的官员中不仅有胆巴帝师这样的西夏籍宗教界人士,也开始有了当地官员松江府僧录管主八这样的人积极介入。据史金波先生介绍,敦煌莫高窟北区石窟出土西夏文佛经残页中,就有《龙树菩萨为忏陀迦王说法要偈》,在其卷尾,上有一长方形压捺印记,有汉文两行“僧录广福大师管主八施大藏经于/沙州文殊师利塔中永远流通供养”。

管主八是元代一位僧官,曾经出任松江府僧录,其名为藏文译音,意为经学大师。这位藏传佛教僧官或许也是位西夏高僧,而且精通西夏文。他也曾主持印制西夏文《大藏经》工作,并负责把西夏文《大藏经》施于敦煌佛塔中。和那些西夏刻工一样,他在自己的施经中都压捺了这样的印记。在敦煌莫高窟,曾先后三次发现了与上述压捺汉文题记相同的佛经残页。现存于中国国家图书馆的碛砂藏《大宗地玄文本论》卷3后的题记,就是这个事实的很好注解。“管主八誓报四恩,流传正教,累年发心印施汉本《大藏经》五十余藏……钦睹圣旨,于江南浙西道杭州路大万寿寺,雕刊河西字大藏经板3620余卷,华严诸经忏板,至大德六年(1302年)完备。管主八钦此胜缘,即造三十余藏及华严大经、梁皇宝忏,华严道场忏仪各百余部,焰口施食仪轨千有余部,施宁夏永昌等路寺院永远流通。”

这段文字透露了怎样的讯息呢?第一,这次的《大藏经》翻译工作是皇帝下令完成的。第二,雕刻地点是在杭州路大万寿寺。第三,用的是西夏文字进行雕刻、刊印。第四,刊刻了3620余卷。其中有华严大经、梁皇宝忏,华严道场忏仪等西夏时期的重要经卷。第五,完成于杭州路大万寿寺的汉文和西夏文雕刊大藏经板3620余卷的负责工作中,离不开管主八。

那么,这些完成于杭州的数目巨大的西夏经卷,至今并没有现身于杭州一带,它们去了哪里?

《观堂集林》卷21中说明了它们的去向:“施宁夏、永昌等路。”这些上千卷的西夏文字经卷在西夏亡国75年后,也就是公元1302年完成后,立即又回散到西夏故地,在西夏故地的寺院里“永远流通”。宁夏、永昌、沙州都是西夏故地,可见当年河西地区很多寺庙都曾藏有一部3600余卷的西夏文刻本《大藏经》。同时,到了元代,河西地区还保存着西夏时期的一些重要著述。元代的虞集在他的《道园学古录》卷4《西夏相斡公画像赞》中就记载,西夏番汉教授、后任宰相的斡道冲曾“译《论语注》,别作解义20卷曰《论语小义》,又作《周易卜筮断》,以其国字书之,行于国中,至今存焉”。

这证明在元代时,河西、陇右地区仍有大批党项人居住,党项人是这里的主要居民之一,对这一地区的社会有重要影响,以至元政府要派党项族官员在当地治理,要施放数十万卷的佛经以满足当地党项族居民宗教、文化的社会需求。

这也从侧面说明西夏文经卷的刊行与印刷,在元代仍得到朝廷的重用。这些西夏文字印刷的经卷证明西夏时期的宗教信仰一样得到重视。同时也证明,西夏故地仍有很多的人在使用着西夏文字;在属于元代江南浙西道杭州路的杭州一带,有着西夏文印刷的条件,而且有着一批熟悉西夏文印刷的工匠,更重要的是,有一批能让朝廷重视的西夏人负责这里的宗教事务。在元代政治高层和宗教界都有着巨大影响的——杨暗普、高纳麟、韩嘉纳、哈蓝朵儿只、星吉、杨亦执里不花、日耳塞、尔禄等西夏人都曾主持管理佛教的宣政院工作。元代在杭州多次雕版印制西夏文佛经,施送西夏故地,说明元代在江南的西夏后裔势力不小。

1929年被收藏入国家图书馆的《过去庄严劫千佛名经》发愿文里,明确地记载了这项工作是1293年,在杭州的万寿寺完成的。从1293年到1312年的20年时间里,元政府在杭州至少刻印了三次西夏文《大藏经》,共130多部。

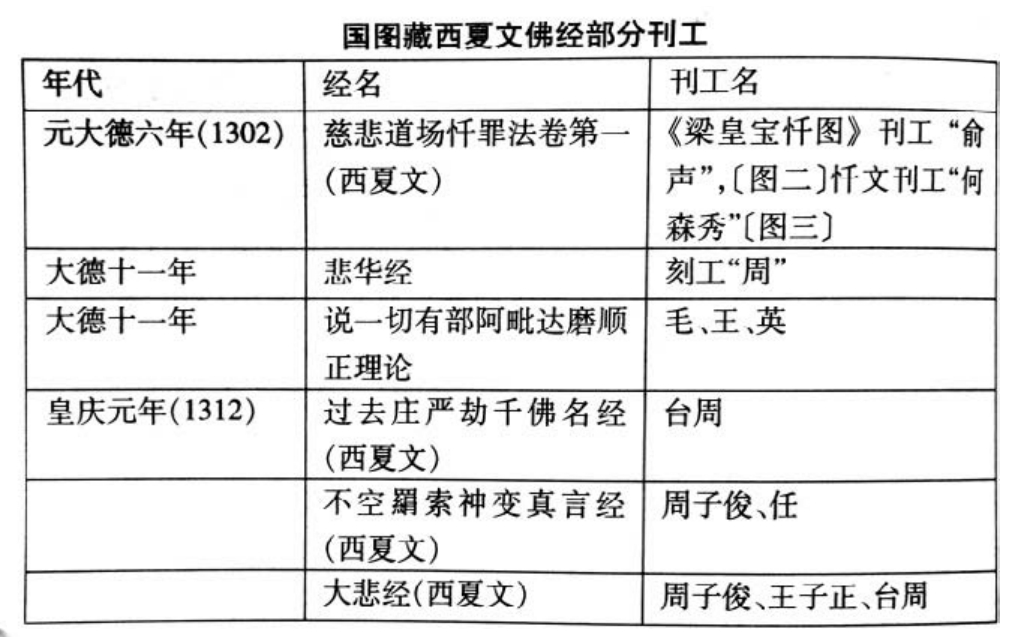

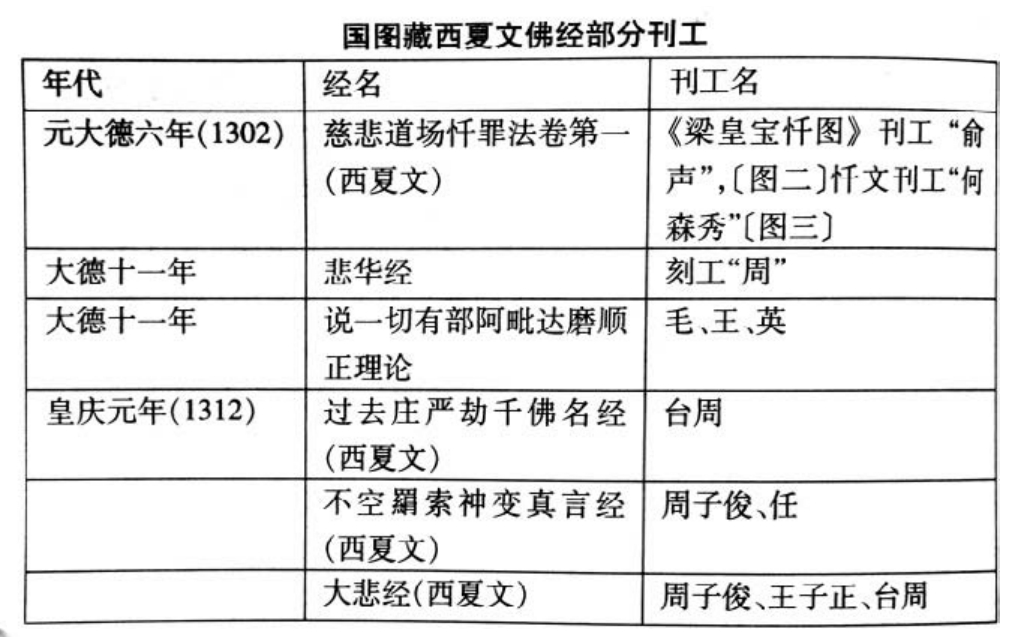

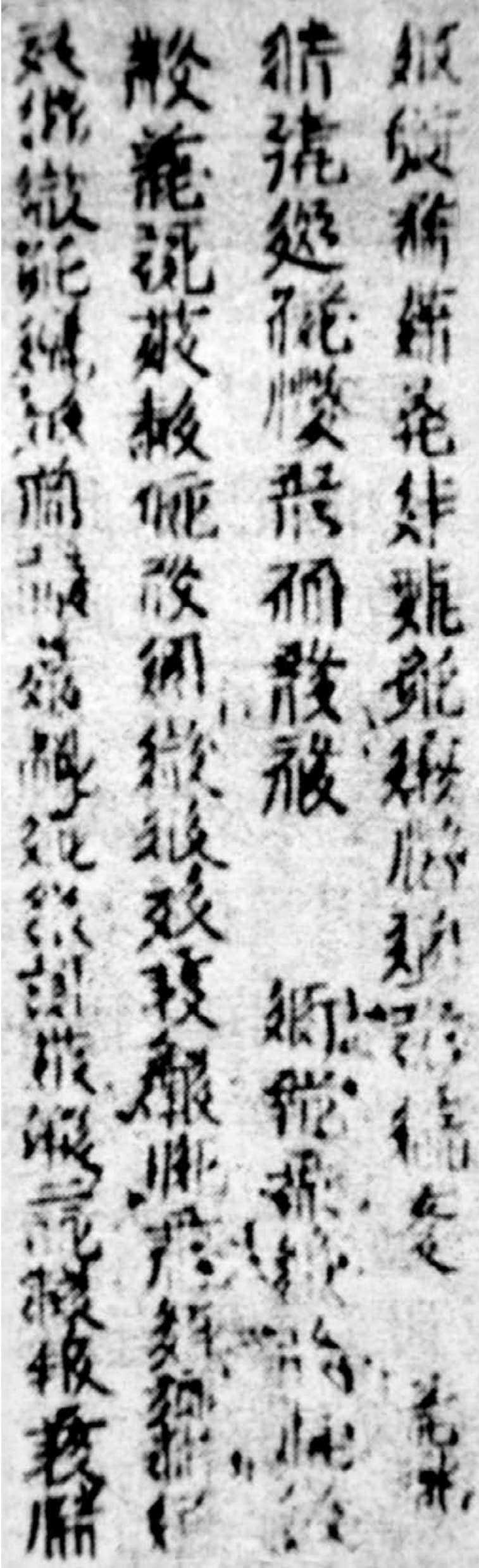

参加这三次刻印的西夏工匠中,俞声是这三次刊刻中都参加的工匠,在那样的环境里,他已经完全没权利使用自己的西夏名字了,每刻完一卷经后,就把自己的汉族名字刻在了经卷的雕版印经接纸处,也就是版端上有汉字俗省字刻的经名、卷数、纸数、刻工数及刻工名字,如同线装书的版心。如今,在国家图书馆收藏的西夏文佛经上,明显还有俞声、何森秀、周子俊、王子正、台周等刻工的名字。也有单一的“周”、“任”、“毛”、“王”等字。这些西夏刻工雕刻的经卷的笔画、版式等明显地承袭了西夏雕刻的特点:形体舒朗,字体大方,楷书行文,刀法圆润,字体多如钱大。

国家图书馆藏的元代杭州西夏文佛经部分刊工名字

南宋政权南移后,江南的经济文化得到了前所未有的发展,信奉藏传佛教的蒙古人在政权建立之初,急需宗教界人士通过宗教扩张。大批的西夏僧人开始走向为政治服务的宗教层面。杨琏真迦以永福大师的汉化身份走进杭州这个江南大都会,到杭州后,立即恢复了他的西夏僧人面孔,强制推行藏传佛教。这种推行工作得到来自皇室的支持,加上有来自大批西夏工匠的低层支持与管主八这样亲临工作现场的僧人的督导,使得这项工作很快展开。同时,刻印西夏文经卷的工作,到了元武宗、元仁宗时,又陆续印制。那么负责这项工作的人是谁呢?史金波先生认为:打理此事的党项上层有拥立武宗即位有功,仁宗时官为御史台侍御史的杨朵儿只,还有枢密院知院都罗乌□仡铁木尔等。元代到此时花费巨大的人力、物力刻印西夏文佛经的原因无非有两个:一方面是因为元朝皇室笃信藏传佛教,另一方面这一时期一批党项上层人士依然在政府为官,对元朝统治者在民族政策方面的影响,也不容忽视。同时,不难看出,西夏文字还有着一定的民众基础,除了那些集体出逃到外的西夏皇室后裔外,普通的党项人或归附元朝的党项人依然存活在亡国近90年后的元代。

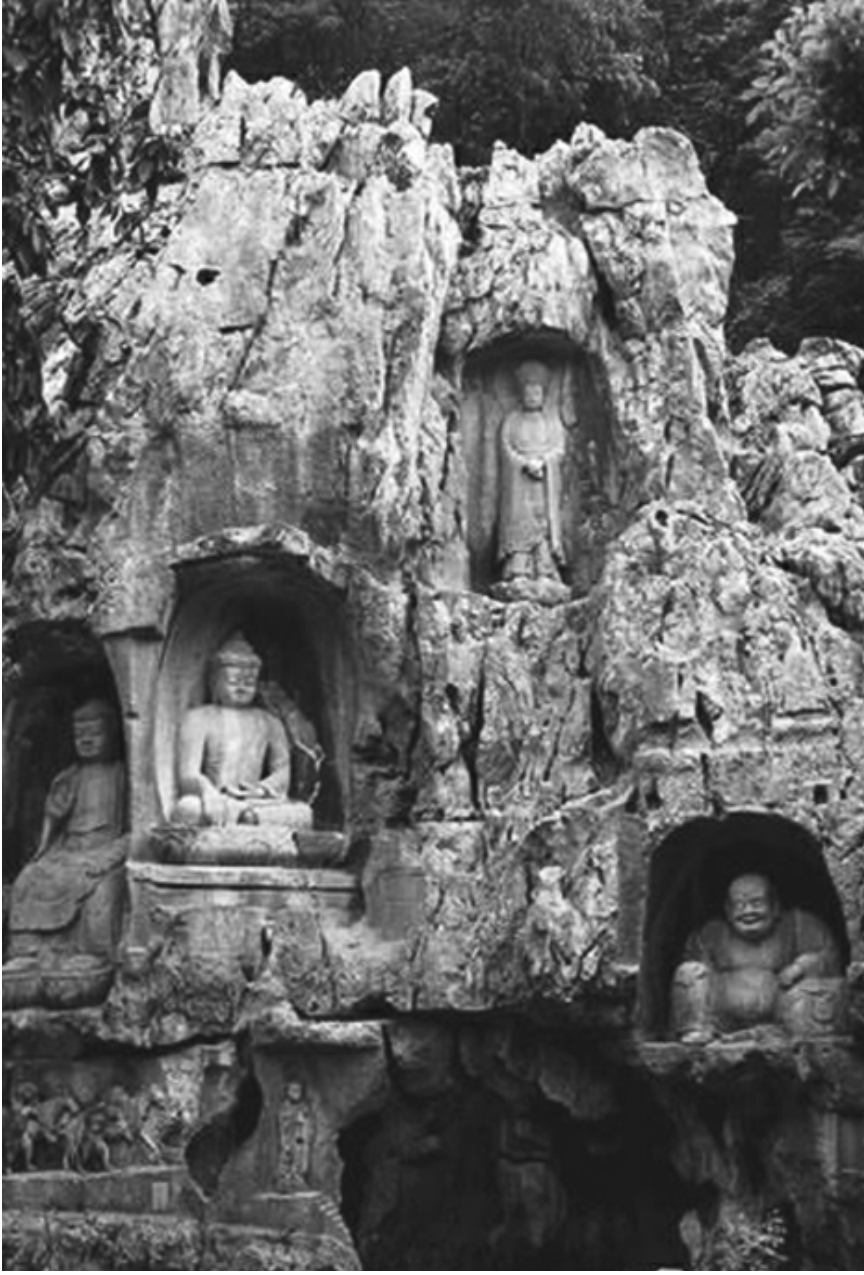

西夏从一建立就和宋朝存在着时和时战的状态,双方长期的战争使各自的臣民大多怀着“爱国”心理,视对方为“敌人”。在西夏国内要居高位的僧人更是如此,杨琏真迦一到杭州,便将自己的“西夏情结”化作行动,他和助手们大量挖掘南宋帝陵,以发泄对南宋的愤恨。《明史》记载,他于元至元二十二年(1285年)八月,率众挖掘了南宋理宗陵墓,将理宗的颅骨割下,制成盛酒的饮器,这种将敌方的头颅骨做成酒器的做法,就是党项人的习俗,由此也能看出杨琏真迦的党项人身份。在挖掘了帝陵后,他还在其上建造了一个塔,以表示镇压。后来,他又率弟子在杭州的飞来峰上刻凿佛像,其中把他和两个弟子也雕刻出来。明代杭州的知府陈士险下令,砍掉他们三人的头像。

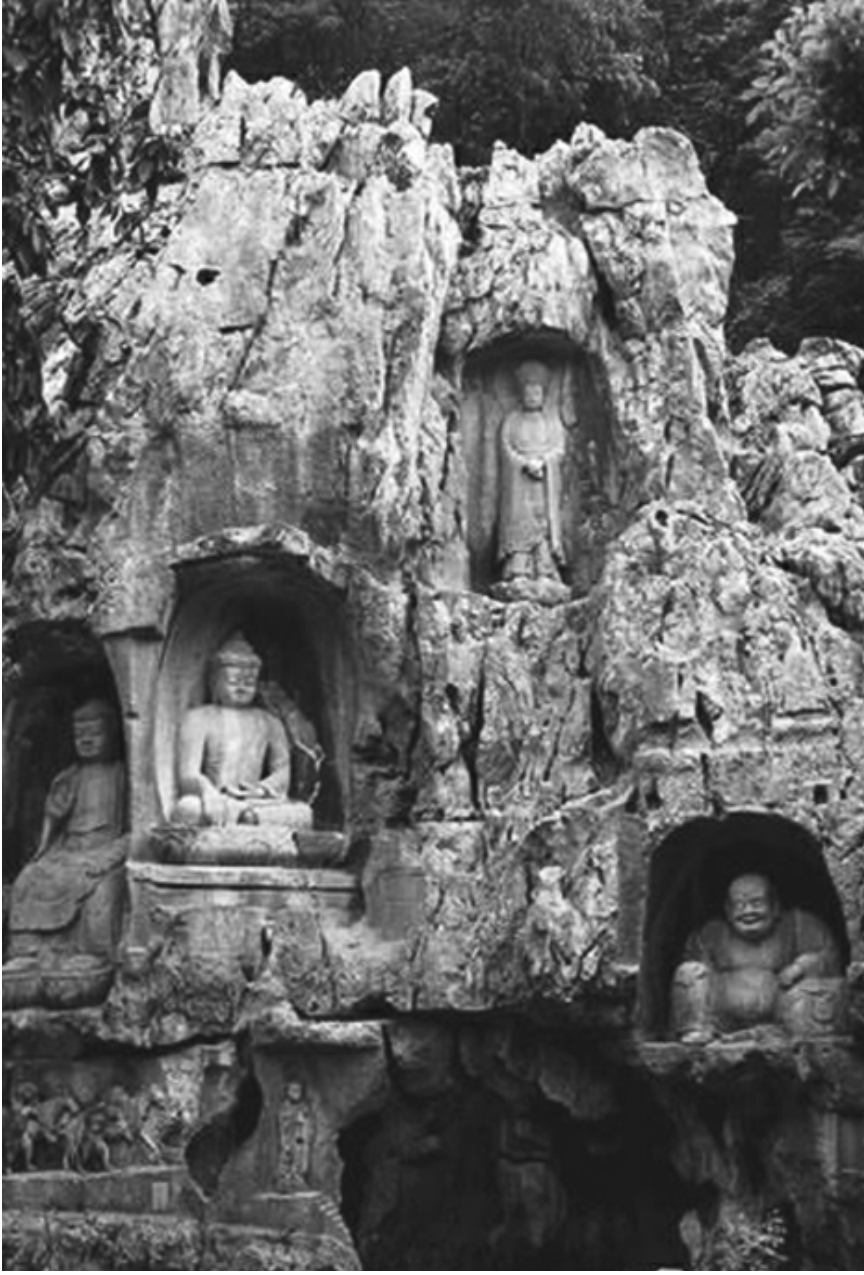

江南传教的数十年时间里,是杨琏真迦弘扬藏传佛教的黄金岁月。飞来峰的第32龛的金刚手菩萨造像旁,有汉文题记,记载它创作于1282年~1292年,恰好是杨琏真迦传教江南的时期,这尊像就是他出资修建的。如今,在飞来峰上,仍保存着杨琏真迦传教时期的68龛造像,其中藏传佛教造像就有33龛、47尊,分为佛母部、佛部、菩萨部、护法部和上师部等5部。其中第32龛的金刚手菩萨,发髻样式和12~13世纪前后的唐卡绘画中的明王发髻一样,头发直直竖起,向上形成半圆形冠盖,发髻前面有五佛冠带,中央禅定佛像较大者,西夏学者谢继胜判断其“应为金刚手菩萨的主佛不动佛,但没有出现五骷髅。这些造像特征作为护法神出现的金刚手菩萨身形极为相似”。它和黑水城发现的一幅大黑天神造像印画以及敦煌莫高窟中第465窟东窟的大黑天神造像几乎完全相同。俄国学者比奥特洛夫斯基在《丝路上消失的王国:10~13世纪西夏黑水城的佛教艺术》一书中,对这幅木刻印画也作了论述(黑水城出土的这尊大黑天神造像木刻印画,目前存于艾尔米塔什博物馆)。

2007年5月,我邀请上师丹求达哇仁波切来银川,曾就这尊大黑天神造像进行过分析。他明确指出,这是噶举派的四臂玛哈嘎拉造像,是藏传佛教中的护法神。而在整个画面的右下角有一尊小画像,他一眼就指出,那是到西夏传教的热巴帝师。可见,从西夏早期的阿尔寨石窟和中晚期的敦煌壁画到西夏亡国后的元代,噶举派在西夏和元朝的影响力。这也完全证实了杨琏真迦将藏传佛教带到了杭州及江南地区。

杭州飞来峰

元代政权建立后,信奉的宗教和西夏有着一脉传承的关系,都是以藏传佛教为主,一些西夏时期的高僧继续得到元政权的尊重。而藏文文献也记载,1276年元军入杭州城,八思巴即遣弟子到江南说法剃度。而文献中就记载,胆巴是八思巴的弟子,身为元代的帝师,杨琏真迦能够去杭州传教,与他的支持也是分不开的。杭州飞来峰造像题记较多,涉及杨琏真迦的有四五处,即至元二十六年(1289年)无量寿佛龛及二十九年(1292年)仲秋三龛,看来杨氏活动时间的下限可能还要推后。杨琏真迦的活动时间正史里所录不明,史学界未有定论,日本学者野俊曾作专题研究,判断其大约死于至元二十九年三月(《陈庆英.国外藏学研究译文集》,第十四集[M].西藏人民出版社,1998)。

如今,去飞来峰去的人,看到的是一片禅宗气象。700多年前,这里最初的造像以藏传为主,由杨琏真迦主持或带头开凿的。杨琏真迦去世后,禅宗在江南盛行,藏传佛教逐渐失去了一枝独秀的地位,使后来的飞来峰造像汉藏兼备、大抵持平,汉传图像略多。关于藏传佛教在江南的短暂盛行,银川市北郊的国家重点文物保护单位北塔的主持释正法师告诉我,他曾经在苏州学习佛法几年,在苏州和杭州的一些寺院里就见到过西夏文的经卷和西夏佛像,尤其是杭州的雷峰塔也见到过西夏塑像。

那些当年西夏文经卷旁留下来的人,那些熟悉西夏文的工匠们,是逃亡到这里的,还是杨琏真迦从西夏旧地带来的?是忽必烈丹巴帝师让人从西夏旧地征集到的,还是从另外隐秘的渠道来到杭州的?这些并不重要,重要的是这些有着明显西夏身份痕迹的人,一定是在杭州居留的。

从国家图书馆收藏的元代完成的这些西夏文佛经的雕刻完成时间来看,他们在杭州生活了数十年时间,他们不仅留在了这个城市,也在这个城市留下了后代。我将西夏后裔的身份问题摆在我所接触到的这些姓氏的杭州人时,看到的是一幅幅茫然的脸孔——他们和许多中国人一样,连西夏也不知道。其实,那些来到杭州的西夏人,一踏进这块温润的地方,就已经明白自己的使命有两个:一个是完成西夏文佛经的雕刻,一个是繁衍出一些注定要隐进这个城市里的后代。我所见到的那些姓俞、周、何等姓的杭州人,谁能说清楚他们是不是西夏后裔?

除了杨琏真迦这样的西夏僧人,以及俞声、何森秀、周子俊这样和西夏有关的工匠,在江浙一带生活的西夏后裔,还有一些归顺元朝后被元政府重用,李公就是一位。这个神秘的人物隐藏在元代袁桷所写《清容居士集》一书中,在这本书的第十九卷里,清楚地记载道,这位西夏后裔来自“西夏东都”灵武,在江南为官,居住浙江钱塘30多年,在他的住所里,修建了一座贺兰堂,希望贺兰山的草木丰茸嘉美,胜于从前。不难看出这些西夏后裔到江南生活了多年,在西夏亡国多年后,依然没有忘记故国。

在江南一带寓居的西夏后裔中,还有西夏名臣高智耀的孙子高纳麟。元顺帝初年,皇帝下诏每日于内庭和中书聚议大事的八位大臣中,其中就有两个党项人——平章政事阿乞剌和参知政事高纳麟。由于祖上归顺元朝,使得高纳麟这个党项人曾长期在南方为官,对那南方的山行地理、风土人情及统治措施都比较熟悉。从1328年时起,他先后被元朝政府任命为杭州路总管、江西廉访使、江浙行省平章政事、江南行台御史大夫,一生在浙江生活的时间比较长,晚年,这位党项人后裔并没有选择党项旧地度过自己的岁月,而是退居姑苏。这是我发现的目前姑苏城里的党项人唯一的记录。1352年,江淮农民举义,元朝政府派往镇压的军队被一次次击退,来自江南的这支武装力量和其他地区的农民暴动力量,使元朝政权受到严重冲击。国难之际,身上流淌着党项人骁勇善战的血液的纳麟,加上熟悉江南的形势,懂得怎样用兵制胜。72岁的纳麟再次开始活跃在元代政治舞台,他被任命为南台御史大夫、兼太尉,总制江浙、江西、湖广三省军马。受命之时,他表示“尽余生以报陛下”。他到今天的南京时,杭州已被起义军攻陷,宣城也在告急,纳麟急命救援杭州的淮南行省平章政事失列门去救宣城,接着派典瑞院使脱火赤率蒙古军接应。宣城虽暂得存,但徽州、广德、常州、宜兴、溧水、溧阳已为起义军所有。南京实际上已被包围。于是纳麟在城内、城外紧急设防,接着求援于湖广平章政事也先帖木儿。江浙平章政事、党项人三旦巴等也派兵来会,才勉强暂时保住了南京,这样,大批党项人军裔来到了南京,这是党项人活跃在今天南京一带的记录。

高龄的纳麟无法挽救元朝的颓势,于第二年退居。但他的善于用兵使得这种退居生活很快结束,三年后,面对农民起义军更大的攻势,元朝又任他担任南台御史大夫,这时,南京已被起义军攻下,江南行台移往绍兴。纳麟又带领一些党项人后裔来到了绍兴,这是绍兴出现党项人生活的记录开始。

在《元史》卷一百八十八《迈里古思传》以及元代杨维桢著的《东维子文集》卷二十四《故忠勇西夏侯迈公墓铭》、元代戴良的《九灵山房集》卷一《迈里古思公平寇诗并序》、卷十三《迈院判哀诗序》等书里,有这样的记载:纳麟在绍兴重任江南行台御史大夫时,保卫行台的军事将领是党项人迈里古思。关于迈里古思的祖籍史料没有记载,我目前见到的他的记载是从公元1354年他考中进士开始的,由此可推测他的祖先或许就已经在江南地区生活了。迈里古思先任绍兴路录事司达鲁花赤,江南行台移治绍兴后,朝廷任迈里古思为行台镇抚,后因功升行枢密院判官。

一个有趣的历史现象是,元代政权将归顺的西夏军人、谋士、工匠、僧侣等都委以重任,并将他们列为当时划分的四等人中的第二等——人色目人。尤其是在江南一带的管理中,在军事、宗教、文化、经济等方面,都有党项人发挥了重要的作用。比如,升为江浙平章政事的卜颜铁木儿,江浙、江西行省右丞亦怜真班、翰林学士承旨普达实理、宣政院使哈蓝朵儿只、大宗正府也可达鲁花赤易纳室理、内八府宰相马剌室理、山南江北道肃政廉防使买讷、同知宣徽院事韩嘉讷、内府宰相达麻里、江西湖东道肃政廉访使沙剌班、刑部郎中观音奴、南台御史大夫福寿、江西行省平章政事星吉、山东按察副使昌吉、江浙平章政事三旦巴、淮南行省左丞余阙、平江路达鲁花赤六十、山南廉访使斡玉伦徒、两浙盐使司同知木八剌沙、行枢密院判迈里古思,甚至北方的保定路总管黑厮、兖州路同知哈剌、东平等处新民总管脱脱木儿等,都是党项人出任这些政治职位。可见,从忽必烈之后,历代元朝当政者迫于国家治理急需人才的形势,将成吉思汗的遗训逐渐淡化,大批有才华的党项人开始走向国家治理的前台。

在发展江南水运方面,党项人黄头,就是一个显著的例子。元代在今天的北京城建都后,北方粮食及其他军用物资的需求增大,需要从南方调运,而大批粮食的运输只能仰仗水上运输来完成。水上漕运人才的短缺一直是元代政权头疼的事情。漕运人才黄头就是在这种情况下浮出政治水面的。黄头的祖父琏赤在忽必烈时期,就被任命为山东道宣慰司副都元帅,他的父亲到元朝都城大都为官。1314年,因为出众的才华,黄头由温台等处运粮千户升为海道都漕运万户府万户,负责由温台至直内的粮食海运。元代人虞集在他的《道园学古录》卷四十一的《黄头公墓碑》里这样描述:黄头到任前漕运管理混乱,效率很低。他到任后修葺、增补舟船,致使每次可运一百万斛粮食。他又设法减少途中损耗,调整海运路线,在保障船民利益和安全方面也进行了一些改革,使运输效率提高,受到元政府的嘉奖。这种嘉奖的一个明显体现是他本人由此进京,他的几个儿子同时被提拔在山东、浙江一带为官。

党项人在元代政治舞台上的作用,表现在元朝后期,一个明显的作用是与元末农民起义军的对抗,其中时间最长、影响最大的党项人应推余阙。余阙祖居西夏陪都凉州,本是一介文人,1333年,赐进士及第,三次被召入大都为官,先后任翰林文字、刑部主事、翰林编修、集贤经历、翰林待制等职务,后退归合肥家中。这位有着军事头脑的党项人在退居前一直担任文官。元朝的农民起义势头壮大时,他的军事才能才被发现,元政府于1352年起用余阙,任以淮西副使、佥都元帅府事,驻守在安庆。

元代在杭州刊刻的西夏文《大藏经

安庆历来是兵家必争之地。余阙到任后,便发挥出了党项人卓越的军事才华,立即招募军队,训练士卒,整饬城防,加强外围,储备粮食,并多次上书给中书右丞相贺太平请求援兵和粮饷,希望能够以此长期和起义军对抗。他还以“尊君亲上”的说教和身先士卒的督战方法驱使士兵作战,因此受到元朝的赏识,不久便升为淮南行省左丞、都元帅。随着农民起义军对安庆的包围越来越紧,安庆的局势是怎样的呢?余阙上书中认为是“如寸草以当疾风”,“类红炉片雪”,可见安庆的局势处于怎样严重的境况。和纳麟实施南京保卫战时,许多党项人参加战斗一样,在这次安庆保卫战中,党项人星吉、卜颜铁木儿先后两次率兵解围,但终没能成功。余阙和起义军周旋达6年之久,历经大小200余战。1358年,安庆被起义军陈友谅、赵普胜部攻破。余阙及其妻子、儿女皆自尽,仅留一襁褓幼子。余阙成了为元“死节”的党项典型人物。他的行为得到穷途末路的元政府的褒奖,赠他为“摅诚守正清忠谅节功臣、荣禄大夫、淮南江北等处行中书省平章政事、柱国,追封豳国公,谥忠宣”。

余阙后人在安徽的行踪,发现者是西夏学著名学者史金波先生,关于这个发现,史金波先生向我这样讲述:

1981年我和同事吴峰云怀着很大的兴趣和希望到安徽调查。经过调查,在合肥果真找到了余阙的后代。经访查首先找到了居住在合肥城内的余阙后人余章元、余国铨两位老人。据余章元(退休中学教员)讲,余氏后人自第21世后规定了字派为“文章华国,忠厚传家,积善崇德,天必佑之”。他是“章”字辈,为第22世,余国铨为第24代。他们还介绍了一些有关余阙的传说以及本家族的历史情况。接着我们又根据他们提供的线索,先后调查了合肥附近余阙后人的几个聚居点——南门外邬余大郢,小南门外二里桥、原大圩公社黄岗大队余墩子,原肥东县长乐公社临河大队余大郢。这期间还专程考察了余阙的读书处——位于巢湖北岸的青阳山,那里有后人为余阙读书处立祠庙的遗迹。

据史金波先生的调查,当地的余姓老人都知道他们是“忠宣公”之后。20世纪50年代前他们都曾见过春节时家里的灯笼上有“武威郡”、“忠宣公”或“陇西郡”、“忠宣公”的字样。在邬余大郢,史金波先生还发现一副对联,上联是“忠宣延世泽”,下联是“威武振家声”。据说这是余氏家族祖传的对联。然而,在余氏后人当中,除个别人外,一般只知道其祖先是“忠宣公”,对余阙这个名字倒很陌生,对余阙父亲的名字沙剌藏卜更无人知晓。合肥一带的余姓现今属汉族,党项民族和西夏王朝对他们来说,遥远而陌生,他们的语言、意识、风格,包括婚姻、葬俗等,已经与当地其他汉族没什么差别了。

元代时,杭州刊刻西夏文经卷的刊工名字。

带着对西夏后裔散布在安庆的诸多疑团,我走进了安庆,在这一带,史金波先生最初调查时提出的一些与余阙有关的文物古迹,如余阙墓、忠宣公祠、正气楼、尽忠池(余阙自杀落水的清水塘)、风节井(余阙妻妾子女投水之井)等,已经见不到了。但可以肯定的是,这一带的余姓人家,确实是西夏党项人后裔。

1346年,党项人亦怜真班任御史大夫,他选拔名臣为廉访使,余阙的好友归旸(字彦温)就被任命为河西廉访使。归旸前往河西一带上任前,余阙想到好友去的地方是自己的先祖故土,便特意写了《送归彦温赴河西廉使序》一文相送。在这篇文章的序文里,他首先简述西夏地区沿革,后记其家合肥戍军皆夏人(党项族士兵)。然后追述党项人原来的风俗习惯,“其性大抵质直而上义,平居相与,异姓如亲姻;凡有所得,虽簟食豆羹,不以自私”,“朋友之间,有无相共,有余即以与人,无即以取诸人”,“少长相坐,以齿不以爵”。又指出,经数十年以后,合肥的党项人“其习日以异,其俗日不同”。这时的党项人已经失去西夏时期的风俗了,不仅移居内地的党项人如此,即便是居住在西夏故地的“今亦莫不皆然”。

朱元璋于1368年在南京即皇帝位,正式建立明朝。他为了维护封建统治,对元末镇压农民起义军的头面人物也给予褒奖。当宋濂奏请为党项人星吉树碑立传时,朱元璋表示完全同意,并说:“星吉之忠,朕实知之。”对余阙更加推崇,在其生地合肥、死地安庆都修祠立庙,使年年祭祀不绝。

的《山居新话》中则明确记载:胆巴上师就是西夏僧人。

的《山居新话》中则明确记载:胆巴上师就是西夏僧人。

索罗尼经》的第十六纸版端处,就有陈政用汉字刻下的文字。1990年,上海古籍出版社出版的王肇文的《古籍宋元刊工姓名索引》一书中,记载了宋朝绍熙二年(1191年)两浙东路茶盐司黄唐刊本《礼记正义》的元代补版刊工中,既有陈政的名字,也有俞声的名字。中国国家图书馆善本部编审、《国家图书馆学刊》编辑部常务副主编王菡于2005年1月第1期的《文献》杂志上发表的《元代杭州刊刻〈大藏经〉与西夏的关系》中这样说道:“可见,《普宁藏》与大德年间雕印的西夏佛经的刊工们曾经共事,而且这些刊工既刻儒学之书,也刻佛教之卷;既刻汉文之典,亦刻西夏文之册。”

索罗尼经》的第十六纸版端处,就有陈政用汉字刻下的文字。1990年,上海古籍出版社出版的王肇文的《古籍宋元刊工姓名索引》一书中,记载了宋朝绍熙二年(1191年)两浙东路茶盐司黄唐刊本《礼记正义》的元代补版刊工中,既有陈政的名字,也有俞声的名字。中国国家图书馆善本部编审、《国家图书馆学刊》编辑部常务副主编王菡于2005年1月第1期的《文献》杂志上发表的《元代杭州刊刻〈大藏经〉与西夏的关系》中这样说道:“可见,《普宁藏》与大德年间雕印的西夏佛经的刊工们曾经共事,而且这些刊工既刻儒学之书,也刻佛教之卷;既刻汉文之典,亦刻西夏文之册。”