第三节 西乡五渠

一、雍正《陕西通志》与康熙《西乡县志》的舆图中的五渠的主观性分析

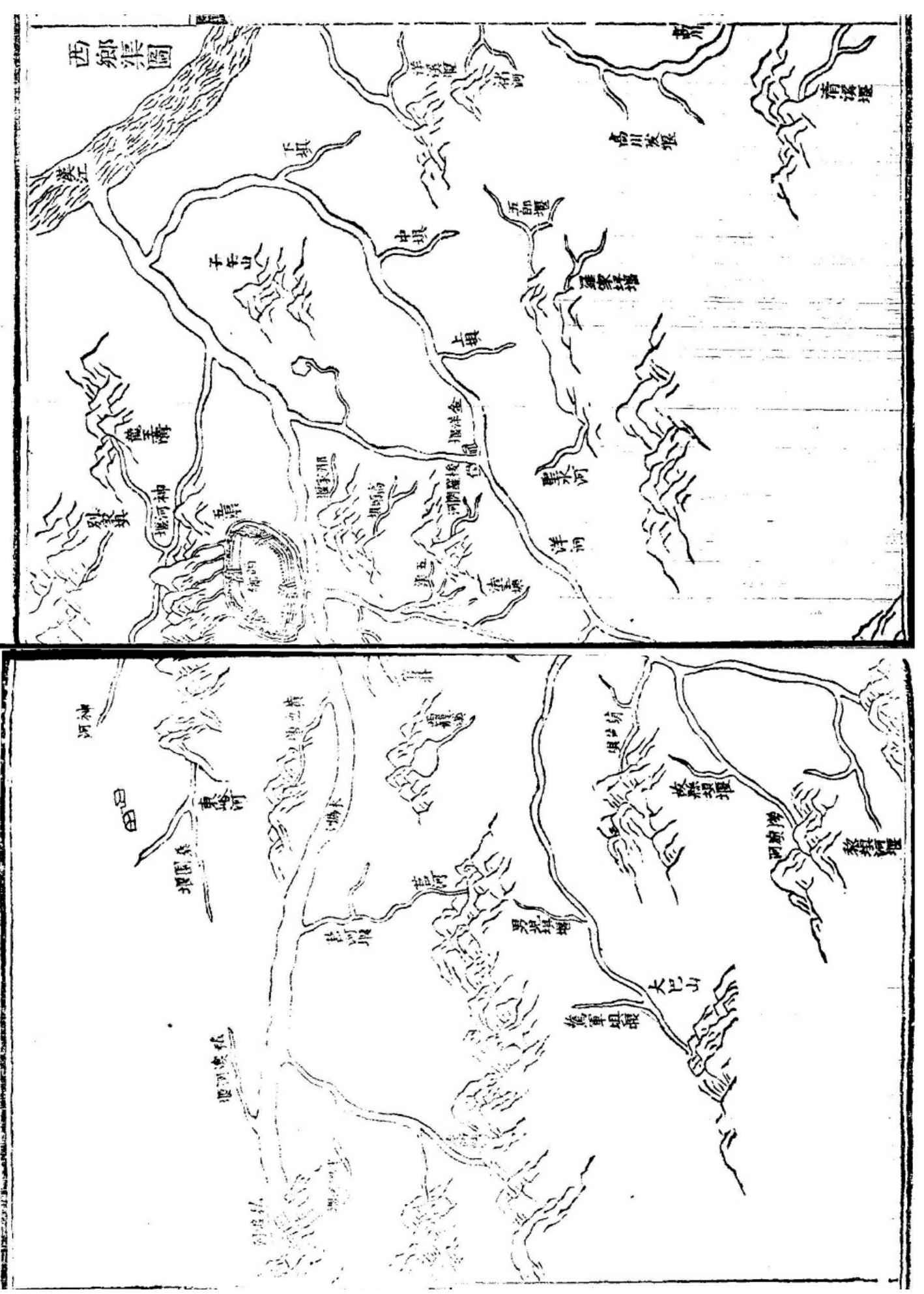

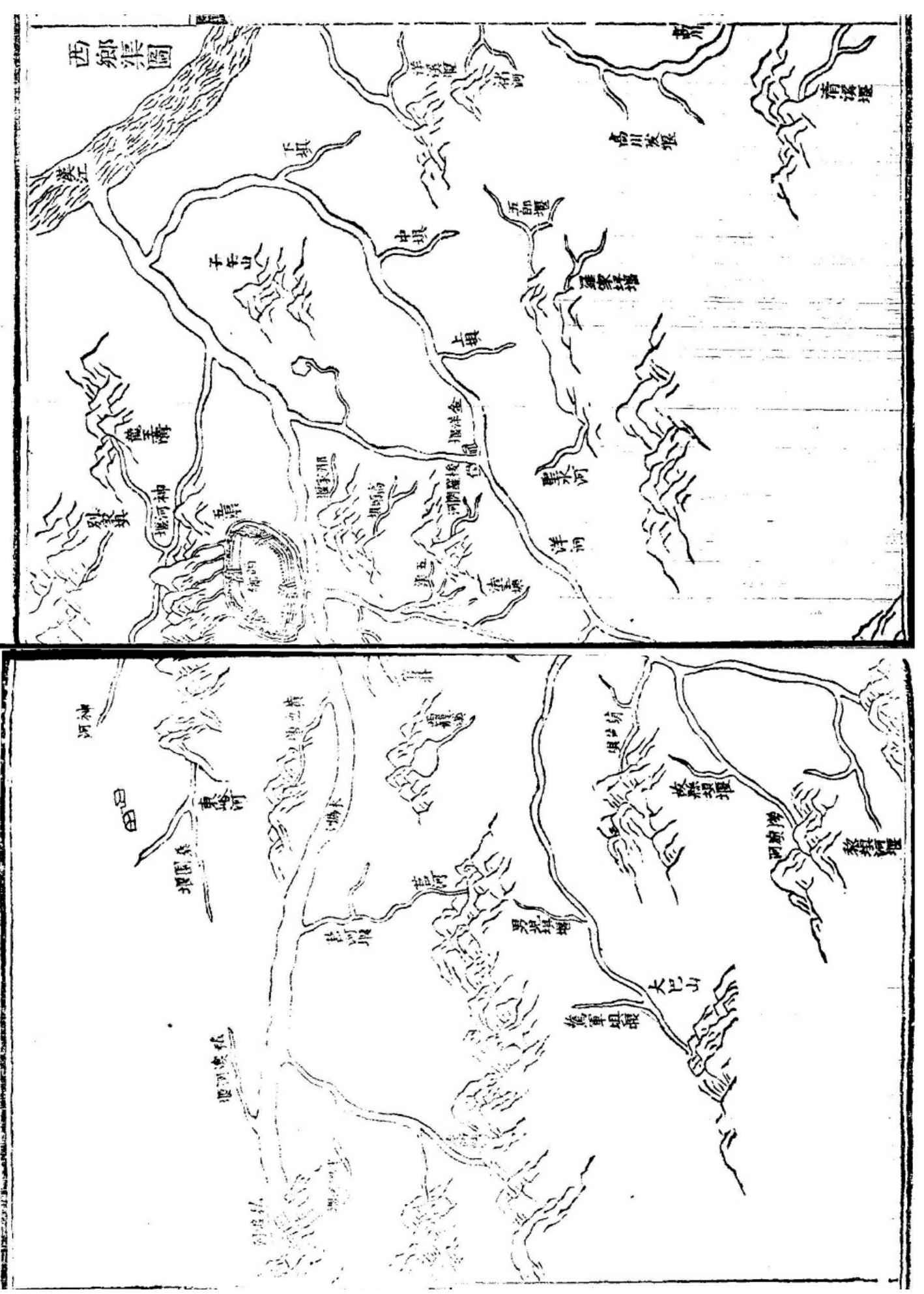

在清雍正《陕西通志》卷三九的诸多水利图中,关于西乡县渠堰的图名为《西乡渠图》(图6-4)。在《西乡渠图》中,西乡县城上方(即北方)有一处注记为“五渠”的符号,我们将该图中西乡境内的渠堰的符号及其标注与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中关于西乡境内的渠堰的记载进行对比,发现各渠堰的名称及相对位置基本一致;其中关于西乡县城北五渠的记载,所用笔墨仅次于金洋堰:

五渠,在县北[县图]。城之北有五渠焉,一东沙渠,一中沙渠,一北寺渠,离治二里许;一白庙渠,一西沙渠,离治各三里许。众山之水分落五渠,由渠入城濠,达木马河。五渠淤塞,春夏淫霖旬积,山水陡涨,无渠道可泻,横流田塍,没民庐舍。余按亩役夫,以均劳役,每岁于农隙时频加挑浚,使水有所蓄泄,而西北一隅之地赖以有秋[王穆疏五渠记][20]。

图6-4 清雍正《陕西通志》的《西乡渠图》

参照引文说明,我们可以知道这段关于五渠构成与修浚历史的记载主要引自康熙年间西乡县知县王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》,并且从中我们可以得知五渠实为东沙渠、中沙渠、北寺渠、白庙渠及西沙渠等五条渠的总称。我们从中知道王穆修浚五渠的目的重在泄洪,如上所述,这对于保障西乡县城以北的乡民的生产与生活不受山洪之害,无疑具有重要的作用。五渠的功能不在灌溉,关于这一点,我们还可以从康熙五十七年王穆所纂修的《西乡县志》中得到印证。该志卷一“水利”条中记载了当时西乡县境内的35条渠堰,记载多不注方位,只记灌田亩数,也有少数只记方位而不载灌田亩数的,如被记载其中的莎罗关塘堰、黄池塘堰、高头坝堰、长岭岗堰、罗家坪堰等数道堰则没有灌田亩数,但其中就是没有关于五渠的记载;虽然其中记载有“五渠河堰”,但由于其有明确的“在县南,分五渠,灌田五十亩”的说明,因此,可以肯定地说“五渠河堰”不是城北五渠的别名;这也就是说,在以王穆为首的康熙《西乡县志》的编纂者的意识中,似乎五渠并不是灌溉工程。关于这一点我们从王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》中可以找出一丝线索,王穆是在重修城垣时,在西乡父老的建议下而疏浚五渠的,旨在保护城北乡民的生命财产安全,其结果也确实如其所望;西乡县城西北一隅之地赖以有秋,是因为五渠的泄洪之功,而并非灌溉之利。因此,我们可以认为如果以王穆为首的康熙《西乡县志》的编纂者在编纂该志时,所记的渠堰是以是否灌溉农田为选取标准的话,那么我们就不难理解该志中为什么不记五渠。

作为既不能灌溉,又不能通航的水渠,五渠的出现不是偶然的,从五渠与西乡县城所处的位置关系来看,五渠及其特殊功能的形成是具有必然性的。五渠与西乡县城都位于山前洪积扇上,城北的乡村实际是在山谷的出口处,这里是山间河流及其支流行洪所经之地,更准确地说,这里本来就是西乡县境内的大河——木马河的支流的水道所经之地。当人占据了这一地方之后,人对土地的需求与原本经常泛溢、改道的散流之水之间产生了矛盾。解决矛盾的方法,如王穆等人所做,是人们为自然的水流设置了固定的人工水道,五渠就是这样的水道。当然,王穆及其以前的人都是以挑浚的方法固定渠道的。五渠是西乡县人在自然条件的基础上,实践活动的产物,是重要的文化景观,却承担着自然河道应该具有的功能;这是五渠在雍正《陕西通志》的《西乡渠图》中的符号的特殊性形成的重要原因。

以王穆为首的康熙《西乡县志》的编纂者是知道五渠汇入城濠的,但在其所修康熙《西乡县志》的《县治图》与《疆域图》中却不见五渠的踪迹。康熙《西乡县志》的《县治图》与《疆域图》都是形象符号构成的舆图,图的方向都是上南下北。如果说《疆域图》不记五渠是因为西乡疆域较大,可标注的景观实在太多,五渠规模小且作用不大,尤其不能灌溉,也非山川之类等重要景观,因而不在绘图者的视野之中,所以在地图概括时被简化掉了,还能说得过去;可《县治图》竟也不标注五渠,似乎就难以理解了。在《县治图》中,除了有城墙、城门、濠沟、木马河及众山的符号与注记外,还有城墙内的一些景观,如准提庵、五云宫、火神庙、马王庙、盐场司、大巴司、魁星楼、药王庙、城隍庙、城守营、义寺、广宁寺、讲约所、关帝庙、闾公祠、文昌宫、儒学、文庙、读书楼、四公祠、西乡县、捕厅、王公生祠、总督鄂公生祠、丰宁书院、招徕馆、礼拜寺等;也有城外的一些景观,如红崖洞、山川坛、水府庙、平政桥、土地庙、东岳庙、蒿坪寺、弥陀寺、社稷坛、五真殿、三官堂、桓侯庙、教场、二里桥、关帝庙、十里铺、厉坛、义冢、观音庵、鲤鱼坟、古溪铺、条亭、老家山、关帝阁等;山上还标有林木的符号。在这些符号及注记所代表的景观中,多数是城市景观的重要构成要素;有一些并非城市的组成部分,但与城市生活有密切关系,如在城北山麓的蒿坪寺、弥陀寺是西乡节日活动的重要场所[21];而另外一些则与当时的官员有关,如王公生祠、总督鄂公生祠等。按说五渠既然是当时西乡县知县、康熙《西乡县志》的修纂者的王穆疏浚过并以之为功的,而且它们从距离县城二三里的北山山前直至城濠,由东至西五渠依次排列,占有比较大的空间,至少应该比该图的上方所标出木马河的一条支流更值得注意;并且至迟从明崇祯十三年“朱谋士尞加砖砌堞墙四尺,引北山渠水入濠”[22]开始,西乡县城濠就是以城北的水渠为水源的;王穆疏五渠时,五渠之水皆入城濠,并由城濠下达木马河,五渠为西县城濠用水的主要来源。从这一点来看,五渠与西乡县城有着密切的关系,因而,应该在《县治图》中城濠符号的下方的大片的空白处将五渠标出,即使没有注记也是可以的。但是王穆等人并没有这样做。在王穆等人的心中,五渠并不是西乡县城濠的一部分,甚至和县城没有多大的关系,似乎王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》只是说明王穆作为西乡县知县在重修城垣开城濠之后,还做了疏浚五渠这件事情,仅此而已。

稍晚的雍正《陕西通志》中《西乡渠图》的制作的信息来源是该志卷四○《水利二》的文字记载,而其中关于五渠的记载显然是源自于王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》的。可能雍正《陕西通志》的编纂者及其中《西乡渠图》的绘制者是远离西乡县的,对西乡县境内的景观感知的主要来源是文献,如县图、县册、县志及名人的文集;王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》则是以西乡县境内水渠为主题的少数文章之一,理所当然地为人们所重视。但雍正《陕西通志》的编纂者对王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》中关于西乡县城西北乡民因五渠而“赖以有秋”表述的含义似乎有所误会,以为这是由于五渠的灌溉功能所致,如若他们编纂与制图概括是以灌溉为标准,在编纂方志与绘制地图时是应该考虑五渠的;更重要的是,在西乡县境内众多的渠堰中,由于王穆的一篇记文,使五渠随着文章的流传而为更多的人所知晓,而且随着时光的流逝当西乡县境内诸多的事物在人们的记忆中逐渐消逝时,五渠则显得更为突出。因而,无论雍正《陕西通志》的编纂者与制图者的水利观念与王穆等人的水利观念相同还是不同,他们将虽客观上并无灌溉功能,也与城市不太相干,但却惠及西乡县城北百姓的五渠记载于文、并标注于《西乡渠图》中就是可以理解的了。

二、道光《西乡县志》与民国《西乡县志》的舆图中的五渠

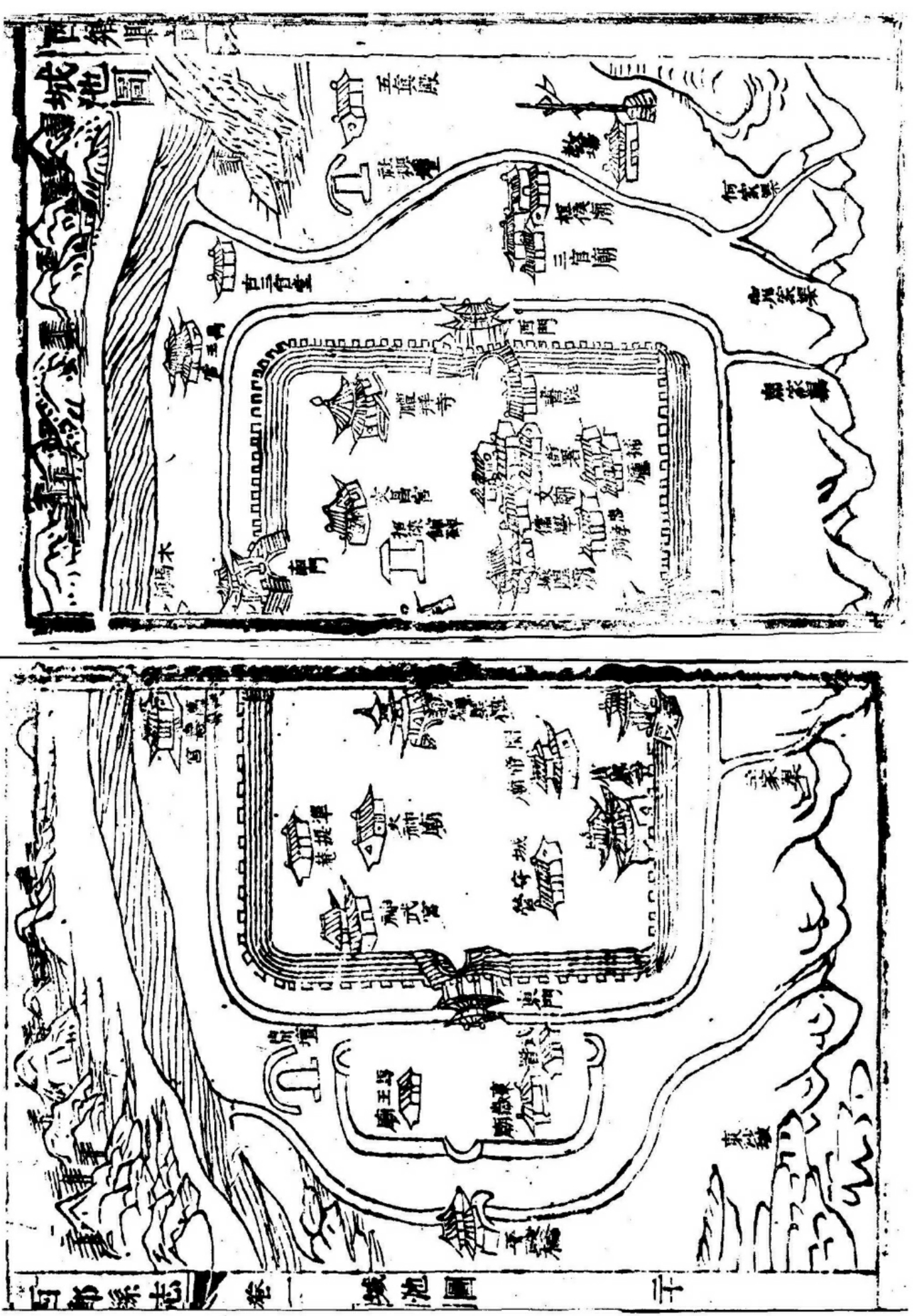

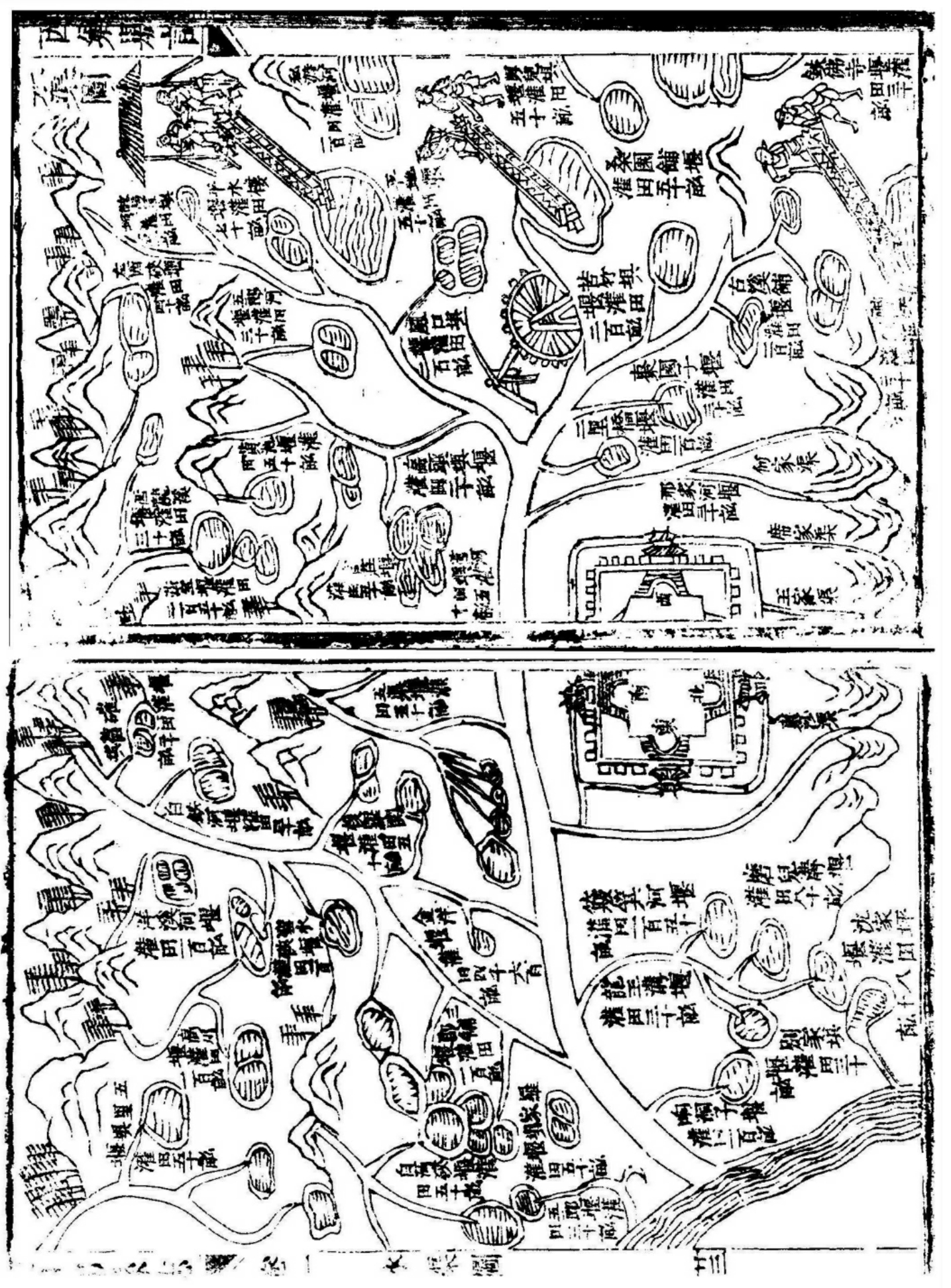

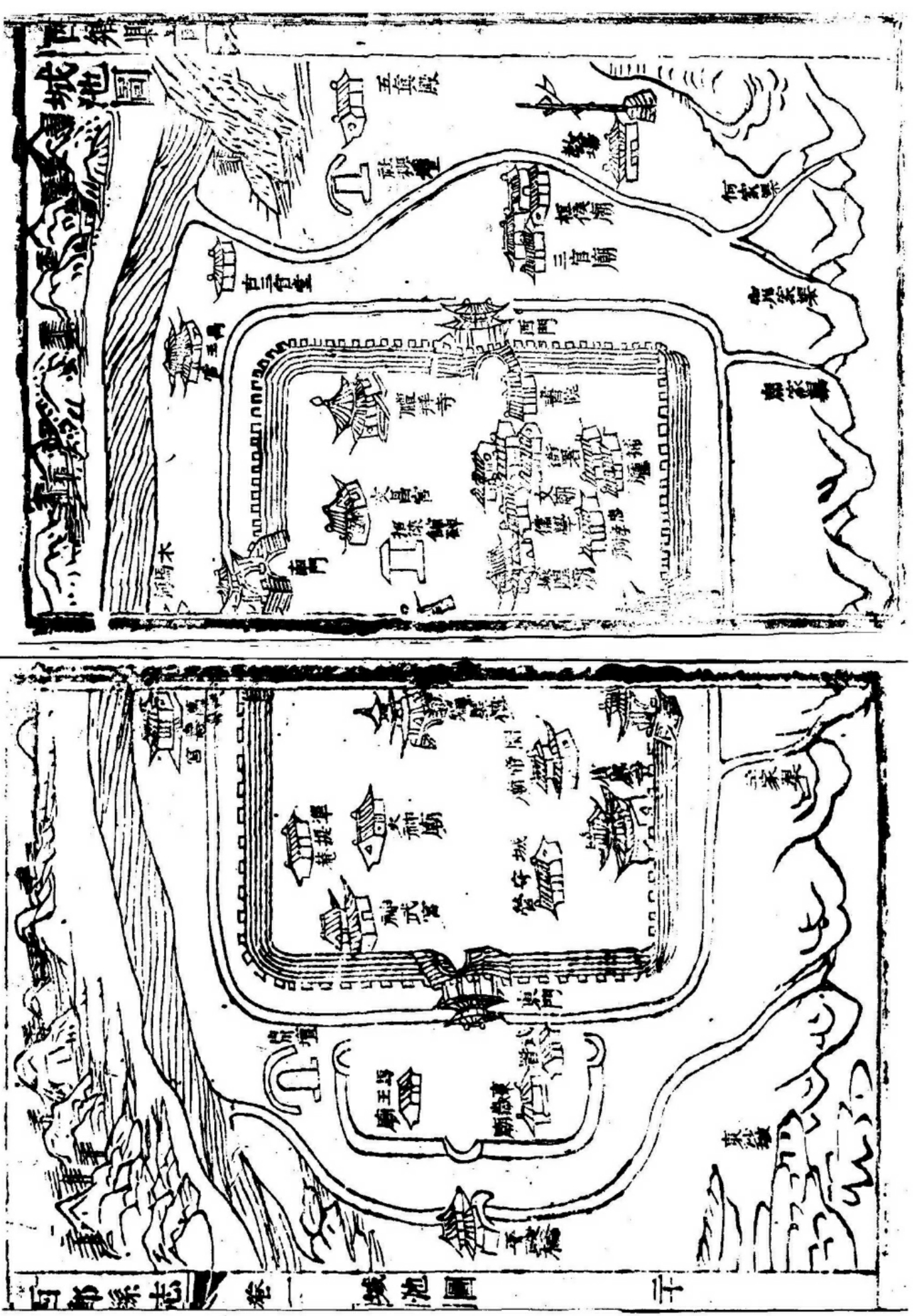

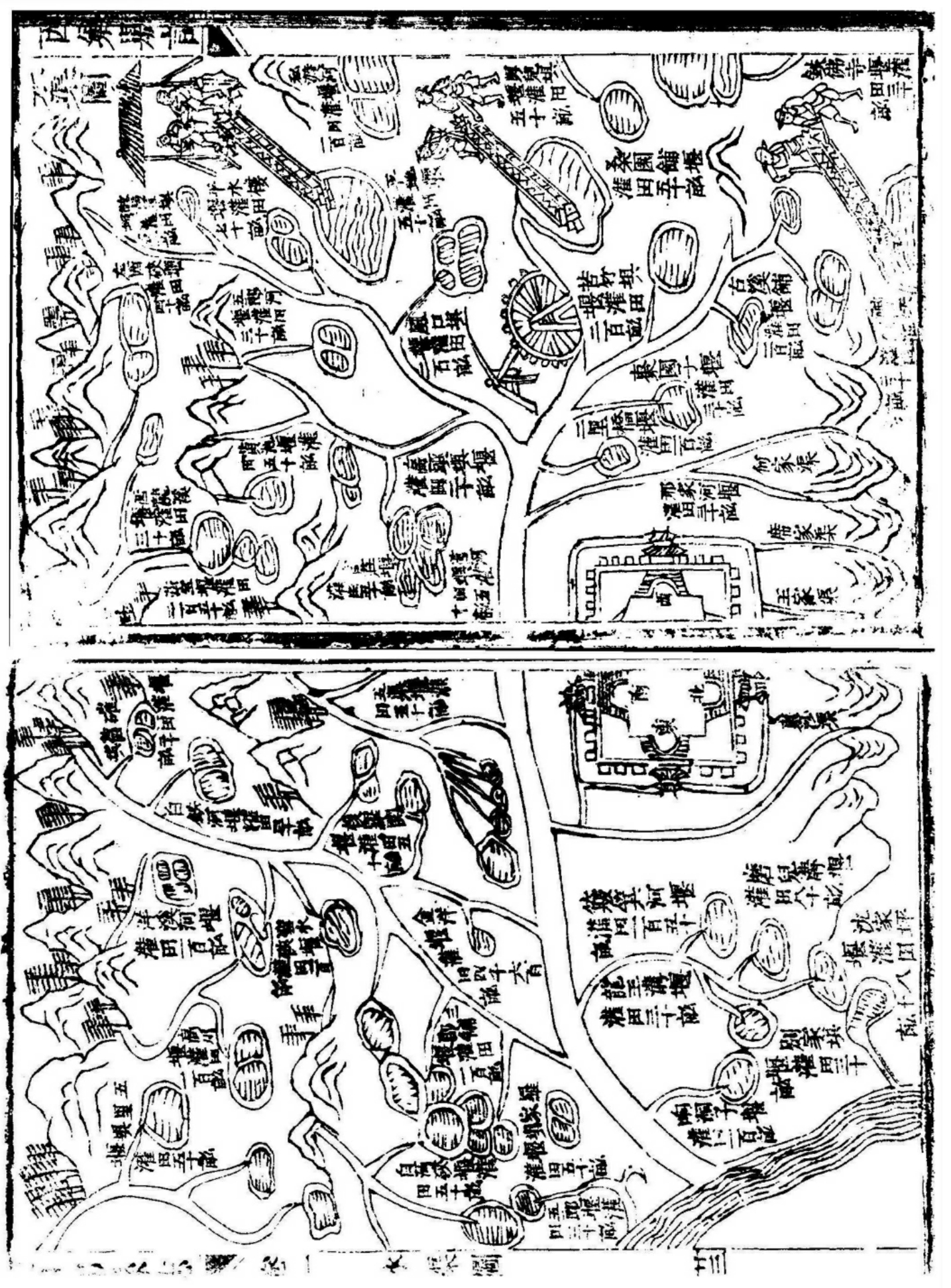

张廷槐重修、道光八年刻《西乡县志》的舆图对五渠的表示显然与康熙《西乡县志》不同。该志有5幅图,均为上南下北之图,也并没有采用计里画方的形式;除了以表示全县聚落为目的的《疆域图》外,其余4幅图内均有西乡县城北五渠的符号,而其中又以《城池图》(图6-5)和《水渠图》(图6-6)两幅对五渠的标注最为详细。

图6-5 道光《西乡县志》的《城池图》

图6-6 道光《西乡县志》的《水渠图》

在《城池图》中五渠的五道渠的符号皆有,除位置最东的“东沙坡”西侧一条渠没有注记处,其余四渠由东而西分别注记有“王家渠”、“席家渠”、“宁家渠”、“何家渠”名称。按照王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》的记述,结合对舆图中符号及标注的分析,可以确定《城池图》中最东的“东沙坡”西侧水渠应为东沙渠,《水渠图》中的标注清楚地证明了这一点,图中最东侧的渠的注记为“东沙渠”,但是《水渠图》中西侧的四条渠只有三个注记:“王家渠”、“席家渠”、“何家渠”,东数第四渠,即《城池图》中注记为“宁家渠”的水渠在《水渠图》中没有注记,这其中没有可以引起人们注意的矛盾,我们可以不去过多地关注这些。

值得人们关注的是,在道光《西乡县志》的各幅舆图中表现比较一致,而与雍正《陕西通志》的《西乡渠图》的不同之处:在雍正《陕西通志》的《西乡渠图》中所表示出的五渠是5条单独的渠道,且均注入城外濠沟的北段;但是在道光《西乡县志》的舆图中《城池图》和《水渠图》却表示出只有中间两条渠注入了城外濠沟的北段,最东的一条渠,即东沙渠直接由城的东侧注入木马河,最西的两条渠则在城的西北方向就合二为一,直接由城的西侧注入木马河。我们可以很容易地证明道光《西乡县志》的各幅舆图与雍正《陕西通志》的《西乡渠图》中所标注出的最东一条渠,即东沙渠的符号的差异基本上反映了客观历史景观的差异。东沙渠的变化是发生在道光三年,“代理知县方传恩相度形势,将东沙一渠改挖,河身取直、增高培薄”[23],从而改变了原来东沙渠经由城濠入木马河的历史,这是上述图中东沙渠的符号存在差异的客观原因。

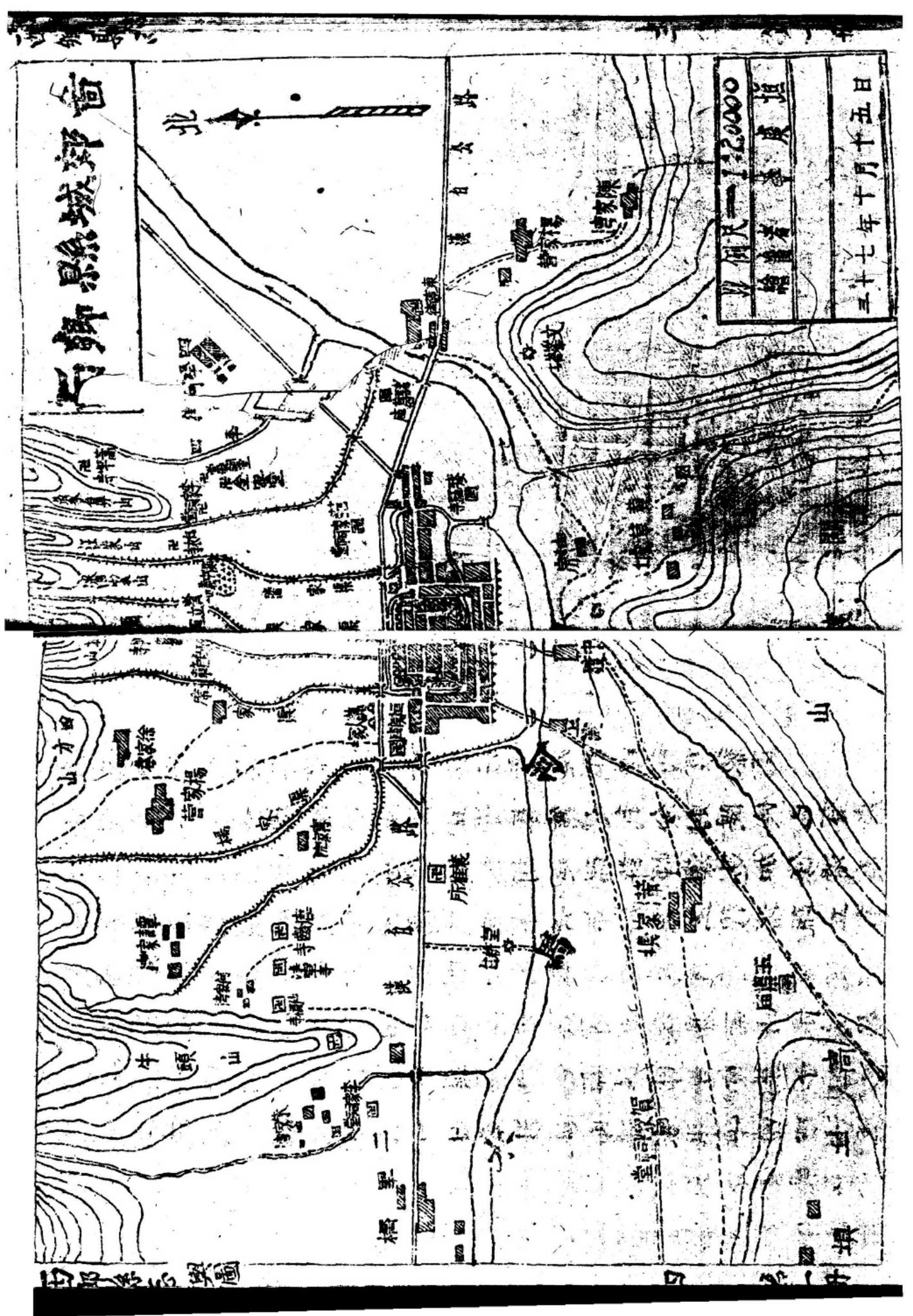

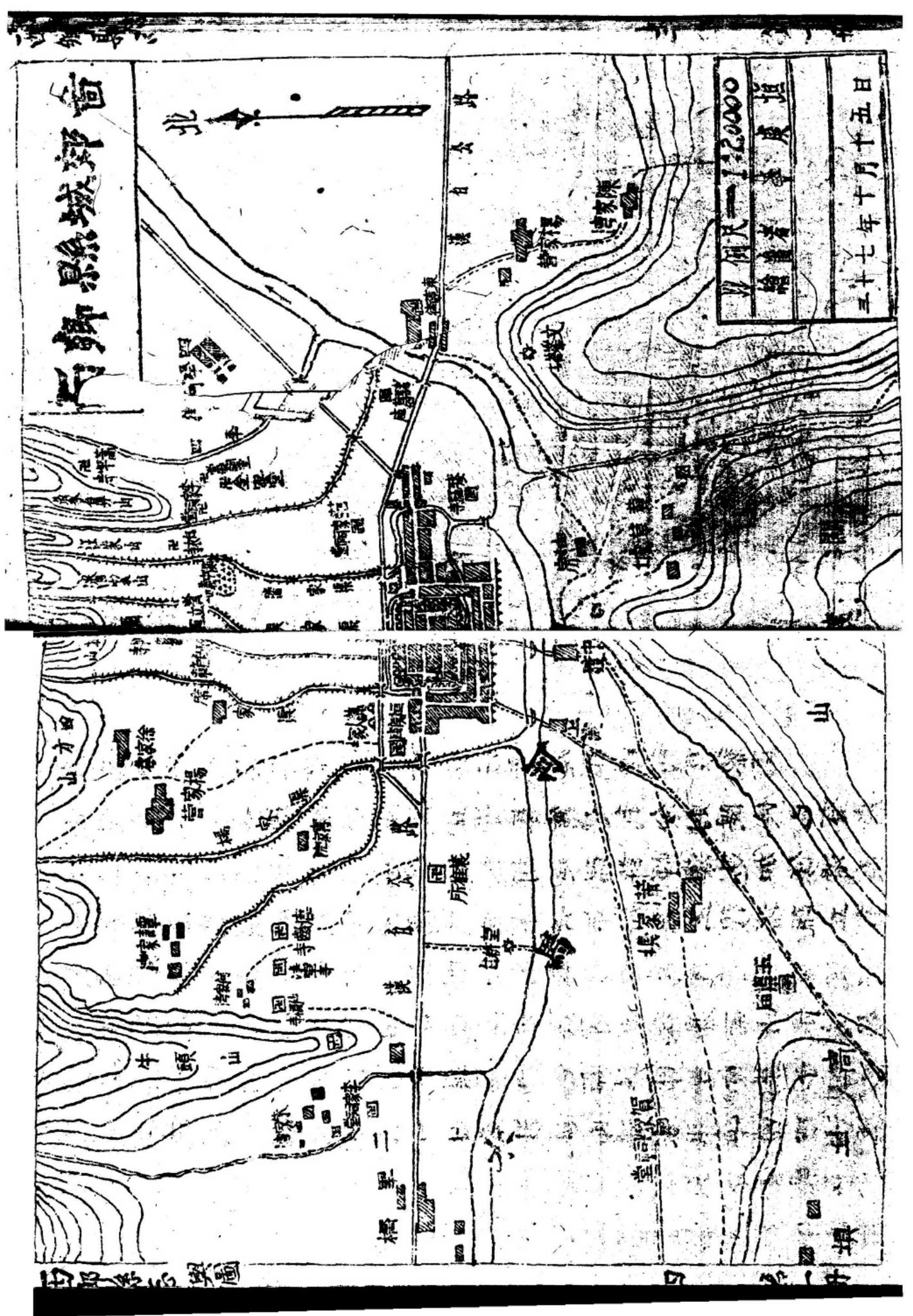

同样的变化也发生在西侧的水渠。在东沙渠改道的三年以后,也就是道光六年,由知县张廷槐主持,“于北寺渠另开长直河一道,迳下木马河,以遂水性;其余四渠挑浚,比旧又宽又深,庶能消容宣泄”[24],于是又有一条渠汇入了改变了原来经由城濠入木马河路线,而直接注入木马河。只是道光《西乡县志》中提到的“北寺渠”,我们在道光《西乡县志》的舆图中始终没有看到。按照王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》的记述,北寺渠在五渠中的顺序居中,如果其记述的顺序为其五渠由东到西的位置的顺序,那么北寺渠则为中间的一条渠,而中间的一条渠在《西乡县志》的《城池图》和《水渠图》中均为席家渠。在薛祥绥编、民国三十七年石印的《西乡县志》的《西乡县城郊图》中西乡县城之北有6条渠,4条有注记,由东到西为“潘家渠”、“侯家渠”、“席家渠”、“杨家渠”,其中所标注席家渠的位置与道光《西乡县志》的《城池图》和《水渠图》中的席家渠位置一致。民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》(图6-7)是一幅现代地图,该图的比例尺为1∶20000,且标有等高线,我们可以认为该图中关于包括五渠在内的西乡县城城郊景观的标注是应该具有实测基础的,图中对城北五渠的标注比以前的方志舆图详细、准确得多,应该具有较高的可信性。民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》与道光《西乡县志》的《城池图》和《水渠图》对五渠标注的一致性,表明了从道光时期至民国时期,席家渠一直是注入城濠,由城濠入木马河的。而民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》的后附《城北五渠说明》称:“城北五渠,一曰东沙渠(即潘家渠),一曰中沙渠(即侯家渠),一曰北寺渠(即席家渠),一曰白庙渠(即杨家渠),一曰西沙渠”,我们可认为这样的解释是将王穆的《重修城垣开城濠疏五渠记》中对五渠的记述顺序理解成了是按其由东到西位置而记述的前提下作出的。事实上,将道光至民国时期的席家渠作为王穆所称的北寺渠也是合理的,因为席家渠的东侧为弥陀寺,弥陀寺是西乡县城北最有名的寺院,康熙时,每年“(元宵)次日北郊弥陀寺大会,男妇游春,竞日旋”,[25]能称得上北寺的只有弥陀寺;该渠因寺而名,合情合理。

图6-7 民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》

无论是席家渠,还是位置居中的北寺渠,都没有,也不可能单独入木马河。因为只要是中间的水渠渠道绕经城濠以外入木马河,那么必有其他两条水渠同样不能再入城濠。因而,道光《西乡县志》中所称的道光六年改道的北寺渠不可能是位置居中的席家渠,也不会是民国《西乡县志》所认为的那条北寺渠(实际也是席家渠)。根据道光《西乡县志》的舆图与民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》的标注,结合诸多景观的位置关系,我认为道光六年改道之渠最有可能的应该是东数第四条亦即西数第二条渠。这条渠在道光《西乡县志》的《城池图》中注记为宁家渠,而在民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》中注记为杨家渠,其名称分别来源于该渠的上游先后流经杨家营西侧及宁家院东侧;这条渠在两个时期的方志中均是直接经西乡县城西侧入木马河的。而且各图还明确地表现出,改道的不是一条渠,而是两条,还有最西侧的一条,这条渠在道光《西乡县志》的《城池图》和《水渠图》中的注记均为何家渠,因其流经何家湾以北而得名,民国《西乡县志》的《西乡县城郊图》也清楚地标注出了渠与村的相对位置。应该说,杨家渠(宁家渠)改道以后的必然结果,便是将何家渠直接带入了木马河。这在上述图中表示得十分明显。因此道光《西乡县志》所言张廷槐等人改修并称之为“北寺渠”的水渠实际上应为道光《西乡县志》的《城池图》和《水渠图》中标注出的宁家渠。

三、方志舆图中五渠空间演变的原因分析

1.方志舆图中五渠空间演变的客观原因分析

与《陕西通志》的《西乡渠图》的五渠相对比,清楚地看到了道光《西乡县志》的舆图、特别是《城池图》和《水渠图》中的五渠的空间特征有了明显地变化。而且,从上面的分析中我们知道了客观上五渠的空间特征的变化是方志舆图中五渠空间特征变化的直接原因;并且我们也知道,客观上五渠空间特征的变化则是因为道光时期人们对五渠的改动。那么,为什么人们在道光三年至道光六年对西乡县城北五渠的水道做这样大的改动呢?

五渠的修建有其必然性,但是五渠的流向及其格局显然是有明显的问题。《陕西通志》的《西乡渠图》中的五渠符号表示出五渠是并排由北山直逼县城的,这虽然与客观情况有所差异,但所有的五条渠道均直冲县城来,却是事实;而且是由西北、北、东北三个方向向县城集中,作为人们聚居地的西乡县城,城址选择在原本为河流水道所经过的地方,这一行为本身就为城市埋下了安全隐患,而将北山之水都集中引至城市,无疑增大了安全隐患变为现实祸患的可能性。所幸的是,直到嘉庆中期,人们都没有体会到它的危害。

至嘉庆后期,五渠成为危及西乡县城城市安全的主要原因,据记载,“嘉庆二十五年东关被灾,道光二年又被灾”[26];“六年五月,山水大涨,营署民房又遭冲坏”[27]。这样的水患与康熙时的水患有着明显的不同。康熙时城北的水患在于北山之水对县城以北乡村民舍及农田的危害,对城市本身并没有什么影响,而嘉庆二十五年、道光二年及道光六年的水患却危及到了城关,破坏的是作为区域政治中心及军事中心的营署,还有城关的民房,城市安全受到了严重的威胁。

五渠为患的直接而表面的原因是,一方面是原来的那种五渠入濠的渠道格局,使得五渠将北山各沟之水全都集中到了渠道及城濠之内,为洪水危害城市安全提供了更为有利的条件,一旦大雨,易致洪水之灾;另一方面则在于五渠所受北山之水的水质发生了重要的变化,“若值淫霖旬积,山水大发,北山各水自高处崩崖推石,漂沙带泥而下,一出山口,便已土石淤高渠身,水遂积溢”,漂沙带泥的山水很容易淤塞渠道,使渠道受到损害,也使城北的地势越来越高,山水所造成的危害也顺着五渠的导引,而由山前逐渐逼近县城。所以人们将五渠中的两侧的渠进行改造后,使其渠道偏离了城市,直接入木马河,也就分散了山水泥沙为患的力量,从而保证了西乡县城的安全。

从康煕年间王穆疏五渠,五渠的存在至少一百多年,北山山水则年年发生,为什么至道光年间才危害城市?其根本原因是从康煕时期至道光时期五渠的集水区域的生态环境发生了重大的变化。“彼时北山尚多老林,土石护根,不随山水而下,故沟渠不受其害”[28],尽管山水出山以后也对山前的乡民田宅造成了危害,但还未殃及城关,而道光时则“老林尽辟,土石迸流,偶值猛雨顷盆,便如高江下峡,一出山口,登时填起,河身四溢,平郊转化为湖泽”[29]。可见,由于人们对西乡城北山区不适当的农业开发,破坏了当地的植被,造成严重的水土流失是五渠为患的根本原因,也是方志舆图中五渠变化的根本原因。

2.方志舆图中五渠空间演变的主观原因分析

与康熙《西乡县志》的《疆域图》及《县治图》不标注五渠截然不同,道光的舆图对五渠的标注真是不厌其烦,而且《城池图》与《水渠图》对五渠的标注可谓详细而真实。这其中的缘由,除了客观上康熙时期五渠与西乡县城没有直接的关系且无灌溉之利,而道光时五渠对西乡县城的安全起着关键性作用外,还由于五渠所引起的城市安全问题与太多的地域景观关联着,并由此而牵动了为政者太多的神经。

道光时人们为了保证西乡县城关的安全,在城北五渠的修理与维护上,所下的工夫绝不仅仅限于对渠道的疏浚与渠道的改道上。张廷槐等人认识到了康熙以来北山水质的变化及其危害的变化,而且也清醒地认识到了导致水质变化的原因,即北山老林的开辟是其背后的主要因素。

基于对北山水沙为害的原因的清醒认识,张廷槐等人除了疏浚渠道之外,还实行即使是在现在看来也很科学且能治本的措施。

既然当时人们认识到了水质恶化的原因是缺少了老林护根,老林的减少是因为山尽开垦,因此“遍唤北山山主,论以洪水有碍城池,逐户取结,永不垦种山地,责令栽树富林,亦可见利”[30],在北山实行封山育林的政策。

人们还认识到,造成五渠水患的另一个重要原因,西乡县城北土地的土质。“西乡县土系沙土,见水即融,渠岸俱无坚固之性”[31],因此知县张廷槐“捐廉采购桑苗,普令渠岸密栽,三年长成,根深盘结,借资包固,通计五渠,可栽桑数千株”,[32]在渠道的下游两岸栽桑,以加固堤防,还能以桑养堤确实是一个十分经济的办法。

作为道光《西乡县志》的纂修者,张廷槐在修治五渠、治理城北水患问题上所费的精力、智慧和财力是王穆所难以相比的。王穆疏五渠是“按亩役夫以均劳役”,使用的是传统的劳役制,羊毛出在羊身上,王穆其人一毛未拔。除此之外别无他功。张廷槐修五渠,“传集绅耆居民商办缓急之功,熟筹久远之计,捐廉倡助,按亩役夫”,除了使用劳役外,还亲自捐钱,并倡导绅耆居民同捐;在倡导渠岸栽桑时,也是首先捐廉采购桑苗;为保证北山封山育林真正落实,遣差前往查验。从相关文献的记载来看,对五渠的治理确实是张廷槐在为政西乡之时最大的政绩之一。

张廷槐对于舆图的作用是十分清楚的。他在修志时说“于绘天文舆图之后,举志中尤有关系者,皆绘为图,庶俾后之莅斯土者,手是编而明于某某水渠必当随时修浚,某某关隘尤当思患预防”[33],在他的心中,所谓某某水渠,恐怕首先想到的是城北的五渠,所以在道光《西乡县志》的多幅舆图中都能见到城北五渠的身影。

民国《西乡县志》主修者薛绥祥对道光《西乡县志》的舆图是颇有微词的,“张志有疆域、城池、关隘、市集、水渠五图,芜陋不足观”,所以他“令绘全县图、县城街道图、城池变迁图三帧,虽非尽善,较胜原图;复摄照影片数帧,俾考山川者得以印证,非藉风景之映丽、赠兴会之淋漓也。”[34]该志中的《西乡县城郊图》中对城北五渠的标注比以前的方志舆图详细、准确得多,这其中固然有绘图技术进步的因素,但也与该志的编纂者对五渠的认知有直接的关系。薛祥绥等人对五渠修浚的历史是清楚的,对五渠当时存在的问题也是直言不讳“清康熙五十六年知县王穆浚疏,立有碑记;其后又经知县方传思、张廷槐、胡廷瑞、许焊藻迭加修浚,并于各堤岸植桑树,即固堤坝,且资养蚕之利,今则堤坝已有崩溃者,而桑树已无存,望地方官绅注意及此,以利群黎焉。”[35]从中我们可以得知,在道光年间张廷槐疏浚五渠以后的几十年间,人们对五渠的疏浚及系统维护是连续的,但至民国时期,人们逐渐疏于对五渠治理,主要表现为堤坝开始崩溃,桑树业已无存,只是这其中并没有提到修治五渠的最根本的一项措施,即在北山实行的禁耕育林政策,也没有这一时其五渠为患的情况,就是说在道光以后的近百年间,西乡县城没有再遭受到大的水患。究其原因,除了人们继续对五渠进行修治外,则与在北山一直没有放弃禁耕育林的政策,山林得以较好地保存,消除了水患继续为祸的根源有关。

小 结

本章以对方志舆图中的五门堰、廉水诸堰与西乡五渠的研究为例,对方志舆图中的历史景观的主观性及历史人文空间的构建进行了分析,从中我们可以看到对方志舆图中的历史景观的主观性及历史人文空间的构建具有以下几个特征:

第一,与对方志舆图中历史景观的客观性分析一样,对方志舆图中的历史景观的主观性分析的基础是也是对客观的历史景观复原,从这一点上也可以看出,对方志舆图中历史景观的主观性分析与对方志舆图中历史景观的客观性分析是同一个问题的两方面。对方志舆图中五门堰、廉水诸堰与西乡五渠的主观性分析是以对历史上客观存在的五门堰、廉水诸堰与西乡五渠的复原为基础的。

第二,方志舆图中的历史景观的主观性产生的原因分析必然会涉及更从的因素与相互关系,所以,通过对方志舆图中的历史景观的主观性产生原因分析的过程是更为完整、全面的历史人文空间构建的过程,对方志舆图中西乡五渠的分析就说明了这一点。

第三,在对具体的方志舆图中的历史景观主观性进行研究时,具体问题的提出是以景观差异分析开始的,而且也是着眼点于历史景观的变迁与空间特征这些历史地理学关注的基本问题,因此对方志舆图中历史景观主观性研究是与基于方志舆图的景观历史地理研究中提出问题的独特方法密切相关的,同是也离不开空间特征与历史变迁这一历史地理学研究的重要主题的。

【注释】

[1] ,陕西汉中方言,音同派,原为排水之意,一般指较小的水渠或支渠。

,陕西汉中方言,音同派,原为排水之意,一般指较小的水渠或支渠。

[2] 康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[3]雍正《陕西通志》卷四○,《水利二》。

[4]康熙《城固县志》卷之九。

[5]康熙《城固县志》卷之九,贾中立:《五门堰碑记》。

[6]康熙《城固县志》卷之九,黄九成:《重修五门堰碑记》。

[7]康熙《城固县志》卷之九,黄九成:《重修五门堰碑记》。

[8]康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[9]康熙《城固县志》卷之九,黄九成:《重修五门堰碑记》。

[10]康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[11]康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[12]康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[13]康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

[14]康熙《城固县志》卷之十,王穆:《游斗山记》。

[15]康熙《城固县志》卷之九,黄九成:《重修五门堰碑记》。

[16]康熙《城固县志》卷之九,黄九成:《重修五门堰碑记》。

[17]康熙《城固县志》卷之四《水利第六》。

[18]民国《续修南郑县志》卷二,《建置》。

[19]民国《续修南郑县志》卷二,《建置》。

[20]雍正《陕西通志》卷四○,《水利二》。

[21]康熙《西乡县志》卷一,风俗,载“二月二日,蒿坪寺药王大会,去县四里许官民俱往上香,远近毕至,妇女亦踏青选胜,采野菜供食”。

[22]民国《西乡县志》卷之二,建置。

[23]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[24]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[25]康熙《西乡县志》卷一,《风俗》。

[26]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[27]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[28]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[29]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[30]道光《西乡县志》卷四,《水利》,张廷槐《重修五渠碑记》。

[31]道光《西乡县志》卷四,《水利》。

[32]道光《西乡县志》卷四,《水利》,张廷槐《重修五渠碑记》。

[33]道光《西乡县志》,序。

[34]民国《西乡县志》,序。

[35]民国《西乡县志》,《西乡县城郊图城北五渠说明》。

,陕西汉中方言,音同派,原为排水之意,一般指较小的水渠或支渠。

,陕西汉中方言,音同派,原为排水之意,一般指较小的水渠或支渠。 康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。

康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》。