第一节 五门堰

五门堰是汉中地区的壻水河上的一个大型的水利景观,构成复杂。雍正《陕西通志》卷三九《水利》中的《壻水渠图》(图3-1)中有五门堰,嘉《汉南续修府志》卷之二○中《城固五门各堰图》(图3-3)更是以五门堰为主要的对象。本节以嘉庆《汉南续修府志》卷之二○中《城固五门各堰图》及其他的文字记载为参照,探讨雍正《陕西通志》卷三九《水利》中的《壻水渠图》的五门堰的主观性及其原因。

一、方志舆图中五门堰的构成

雍正《陕西通志》卷三九《水利》中的《壻水渠图》与嘉庆《汉南续修府志》卷之二○中《城固五门各堰图》二幅图都采用象形绘法,在图中,都比较清楚地标注出了五门堰的起始位置、流经及各洞的分布,后者比前者在图的符号上稍显简略,如在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,五门堰开始不远的地方左侧有九条渠的符号并注以“水车九具”的文字,在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中则仅有“水车九 ”[1]。而其明显的差异是位于九处水车之下的“唐公

”[1]。而其明显的差异是位于九处水车之下的“唐公 ”的符号及注记,在《壻水渠图》中它位于干渠之右,而在《城固五门各堰图》却位于干渠之左。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》、嘉庆《汉南续修府志》卷之二○《水利》的文字记载基本一致,也与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》在数量上基本一致,其中五门堰包括了九车、七洞、八

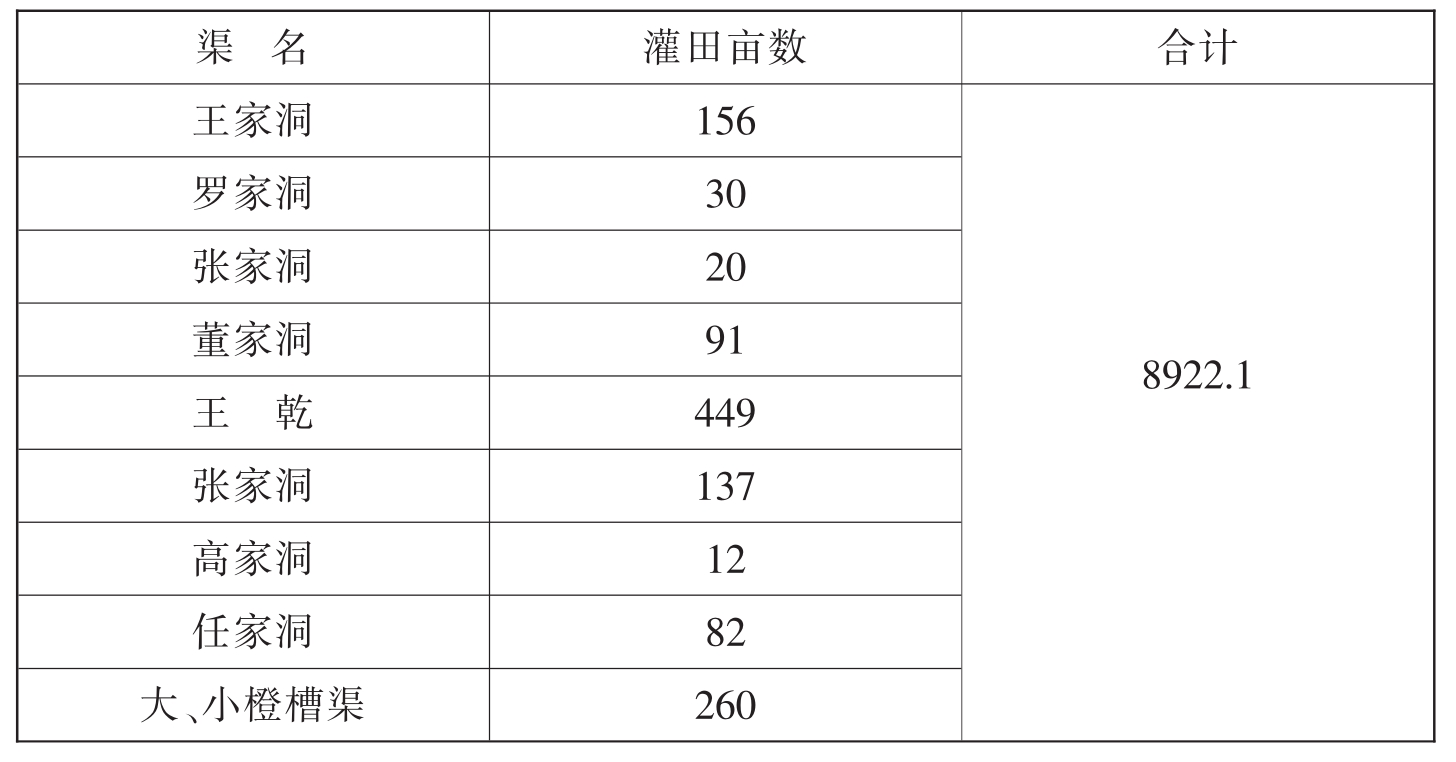

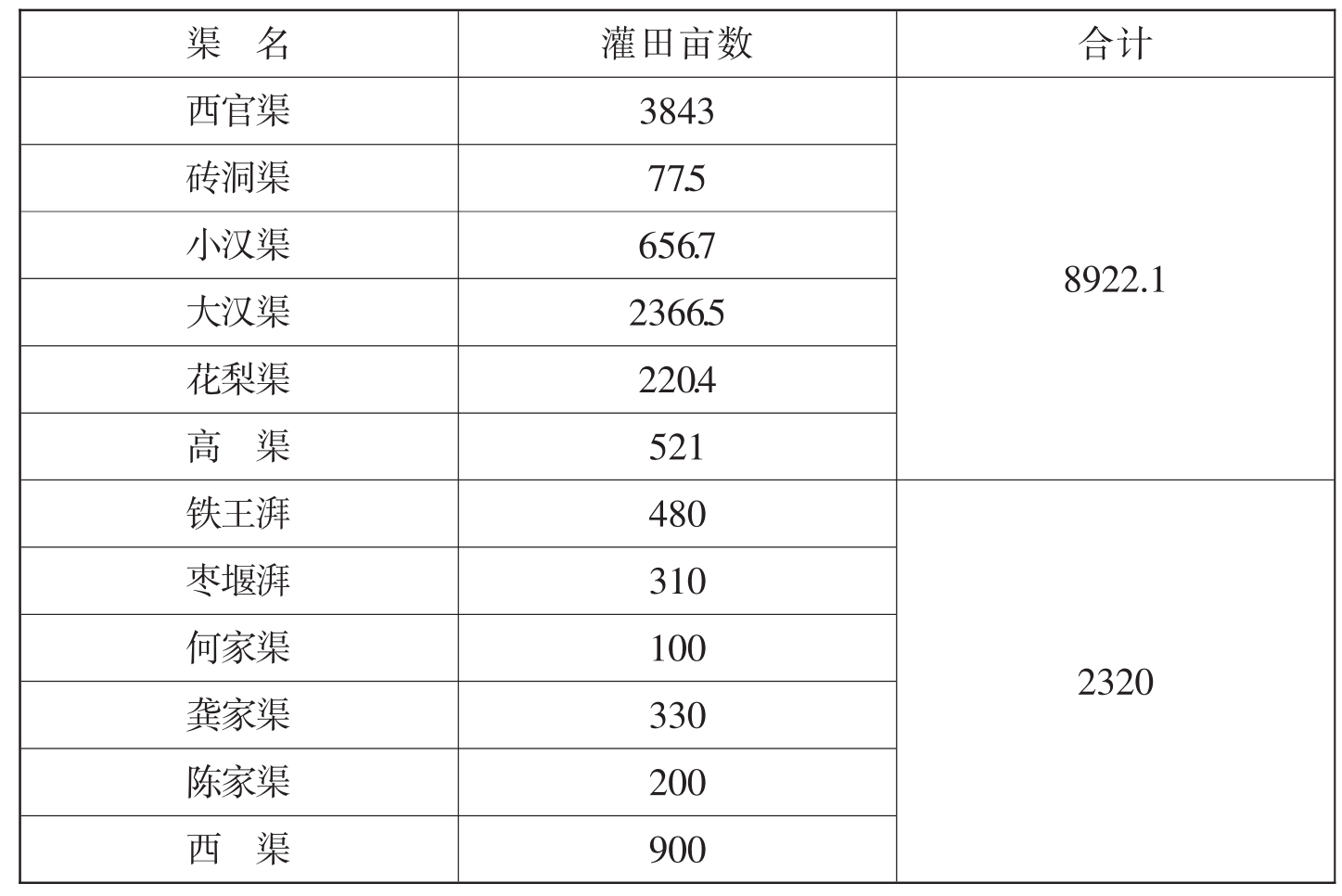

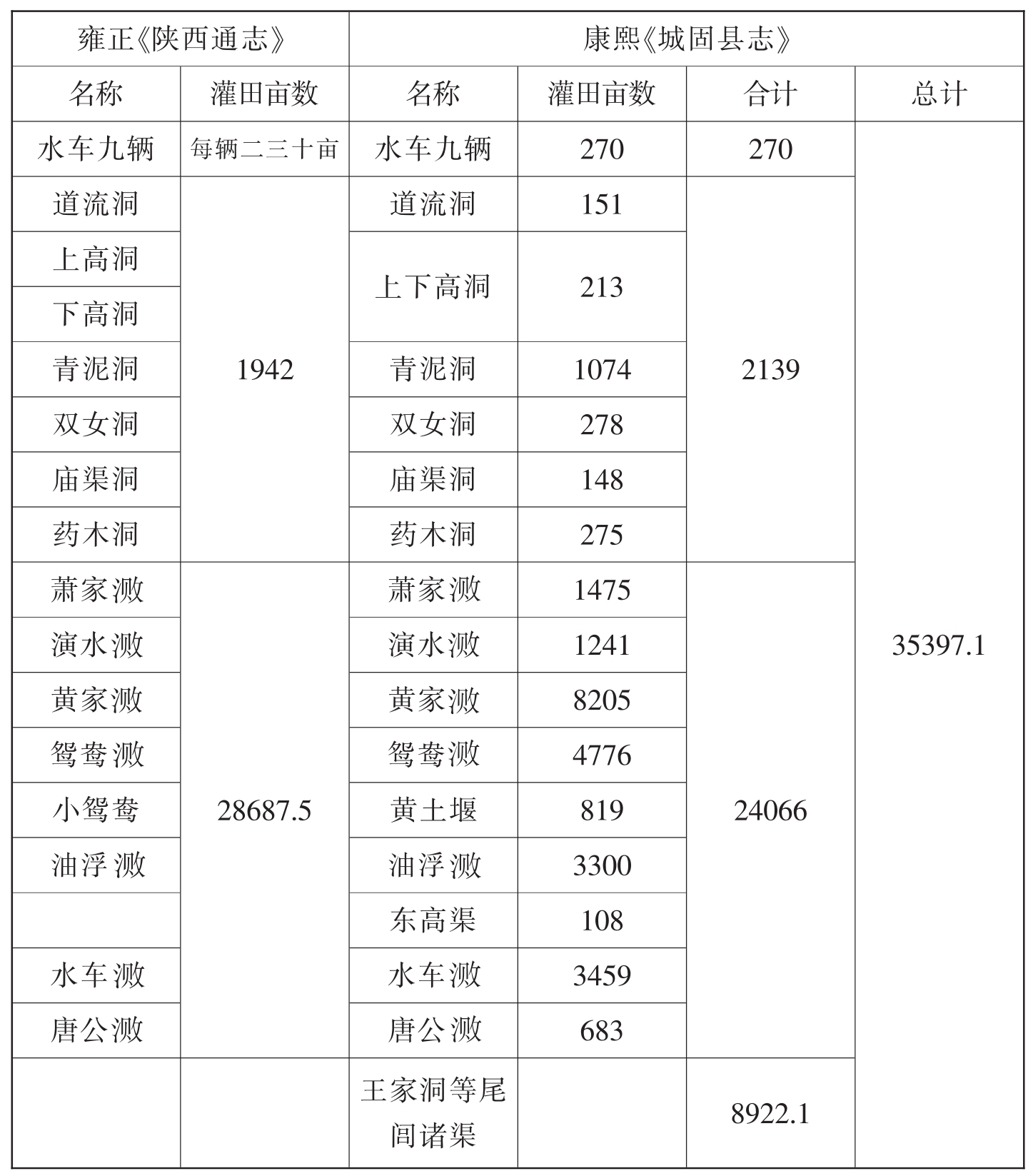

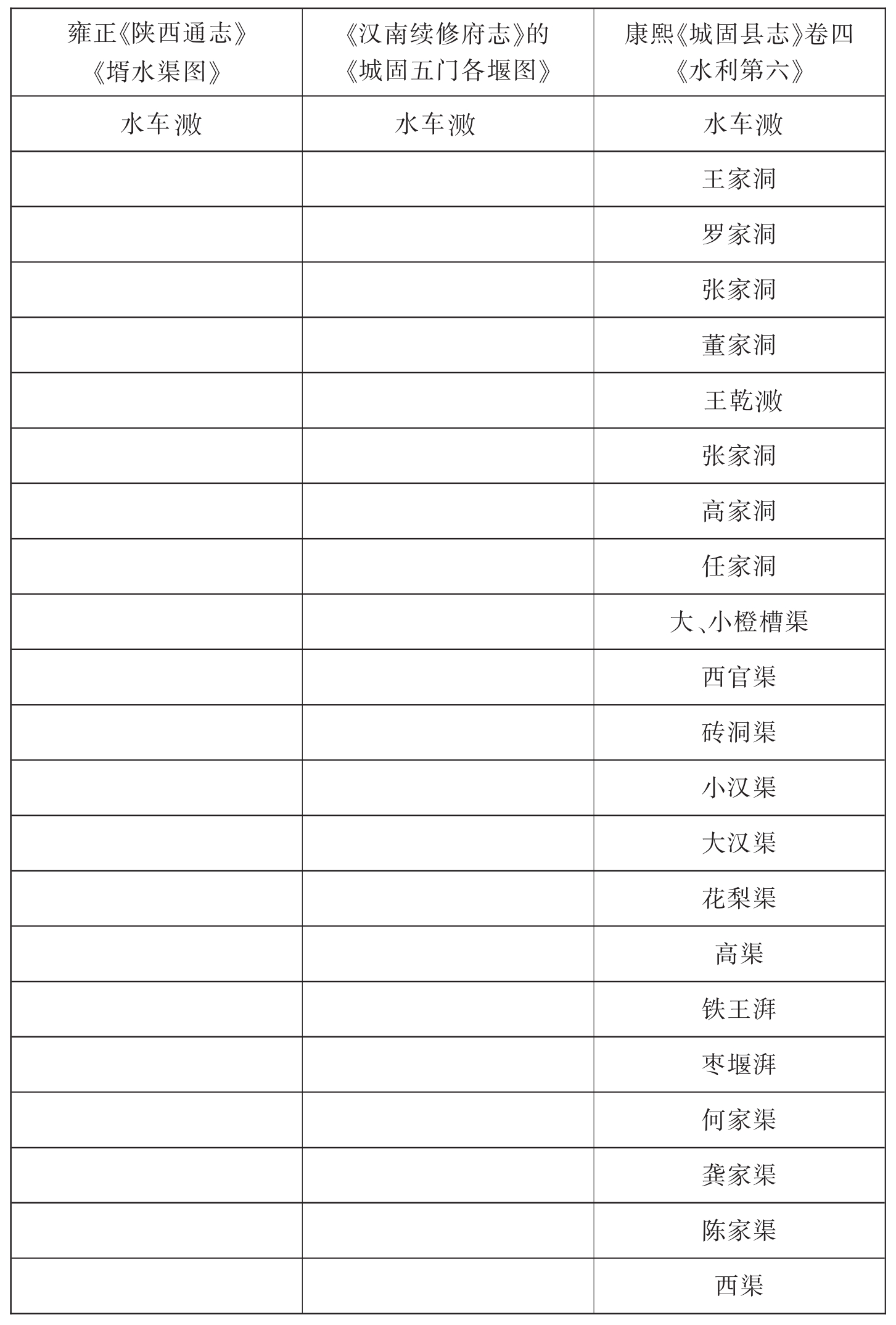

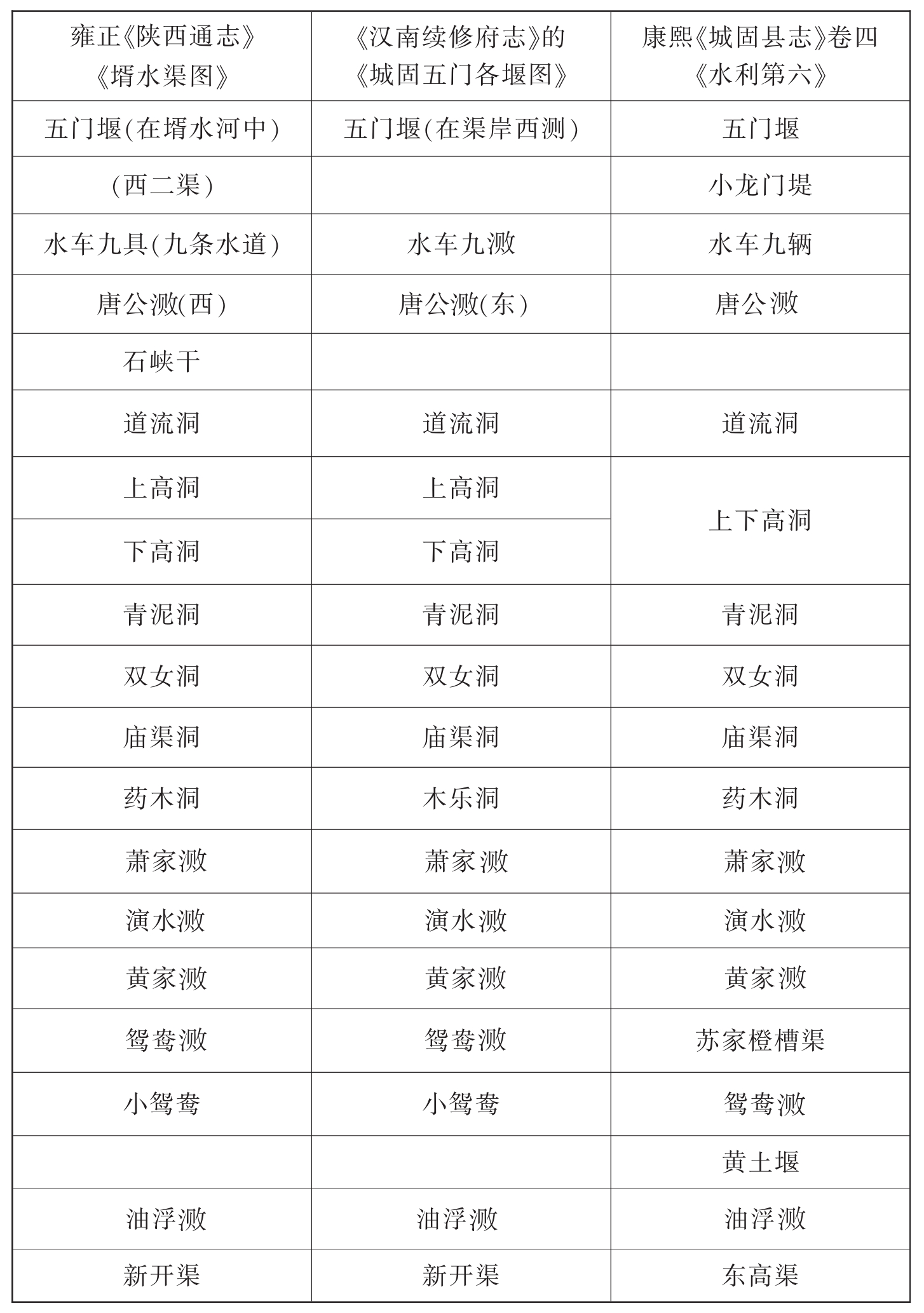

”的符号及注记,在《壻水渠图》中它位于干渠之右,而在《城固五门各堰图》却位于干渠之左。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》、嘉庆《汉南续修府志》卷之二○《水利》的文字记载基本一致,也与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》在数量上基本一致,其中五门堰包括了九车、七洞、八 ,另外还多了一处“新开渠”,总共25条支渠,所以将二者对比已经没有太多的意义。统计五门堰支渠数量最多的是康熙《城固县志》,称“五门堰浇田五万余亩,分水洞三十六处”[2]我们将康熙《城固县志》所提及的五门堰各组成部分与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中的五门堰作以对比,各自所记录的五门堰的构成具体如表6-1。

,另外还多了一处“新开渠”,总共25条支渠,所以将二者对比已经没有太多的意义。统计五门堰支渠数量最多的是康熙《城固县志》,称“五门堰浇田五万余亩,分水洞三十六处”[2]我们将康熙《城固县志》所提及的五门堰各组成部分与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中的五门堰作以对比,各自所记录的五门堰的构成具体如表6-1。

表6-1 雍正《陕西通志》《壻水渠图》、《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》与康熙《城固县志》卷四《水利第六》中五门堰的构成

续表:

从表中我们可以看出,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》最明显的差异有5处:一是“五门堰”的位置,二是五门堰西侧二渠的有无,三是“水车九具”的符号与注记,四是唐公 的位置,五是石峡的有无。也可以看出雍正《陕西通志》的《壻水渠图》所标注的五门堰的景观构成与康熙《城固县志》卷四《水利第六》所记载的五门堰的景观构成的最主要的差异是小龙门堤、苏家橙槽渠、小鸳鸯、黄土堰、新开渠、东高渠及王家洞等的有无。下面就对上述差异进行简要的分析,探讨一下雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰在上述构成部分上的主观性及其形成的原因。

的位置,五是石峡的有无。也可以看出雍正《陕西通志》的《壻水渠图》所标注的五门堰的景观构成与康熙《城固县志》卷四《水利第六》所记载的五门堰的景观构成的最主要的差异是小龙门堤、苏家橙槽渠、小鸳鸯、黄土堰、新开渠、东高渠及王家洞等的有无。下面就对上述差异进行简要的分析,探讨一下雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰在上述构成部分上的主观性及其形成的原因。

二、雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰的各构成部分的主观性及原因分析

1.“五门堰”及其位置

在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中“五门堰”三字写在了桥形符号的拱形桥洞之上的桥身上,而这一桥形符号被标注在了壻水河中,壻水河河水从桥洞之下流过;而在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中“五门堰”被标注在了五门堰主干道的上方、壻水河的左侧,其旁有房屋符号,该符号之前有五个方孔形的符号;在五门堰的入口处有一处横着的堤堰的符号,其下有方孔形的符号。两图中“五门堰”标注的位置差异是比较明显的,这一差异表明绘图者心中五门堰的差异。这种差异的实质是什么?

与其他作为水利景观的堰一样,“五门堰”所指实际应有两方而的内容,一是指拦截壻水河的大堰,一是指包括该大堰以及由其拦截抬高之水为水源的主干渠道及各分支渠道在内的整个水利工程系统。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中“五门堰”所标注的方式,显然表明绘图者想将“五门堰”名称注记仅指拦河大堰;可是作为拦河大堰,其作用主要是拦水,又怎能如桥一样,任河水在其下流过?

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》的绘图者对于五门堰的认识,应该与雍正《陕西通志》的文字记载是一致的,其称“五门堰分割壻水,与壻相望而下,不十里皆抵斗山之麓,上抱石嘴,半中筑堤,堰上流横沟有五门,以泄山水,因名曰五门堰”[3],如果将这句话后半句理解为在五门堰的起始处上游壻水河,建五门,以便泄山水,或可与雍正《陕西通志》《壻水渠图》中的标注相符。但是却明明说“横沟有五门”,而不是壻水河,那么,什么是“横沟”?它又与壻水河和五门堰有什么关系?

按照文中的注记,我们知道这句话是源自于贾中立的《五门堰碑记》,而当我们将其和其他方志所录的《五门堰碑记》全文相对照,我们发现其中的文字有多处不同,相应的文字应如下:

“县治北谷,壻水出焉,有堰截水,分割其派,与壻相望而下,不十里皆抵斗山之麓,上抱石嘴,半中筑堤,过水碧潭。去此上流,横构五门,恐水或溢,约弃入沟,用保是堤,因曰五门堰也。”[4]

雍正《陕西通志》对《五门堰碑记》的缩略显然极为不当,因为那样不仅将一些关键的信息过滤掉了,而且还出现了一些错误的信息,比如“横沟”。难怪雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中“五门堰”标注得莫名其妙,应该是受到了雍正《陕西通志》中这段错误的文字记载的影响。问题是,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中“五门堰”的标注与五门堰的客观实际有什么样的差距?

贾中立的《五门堰碑记》称五门堰的“五门”是在“上流”,所谓“上流”,应是五门堰主干道的上端,更具体点,应是在干渠的入口处。所谓“横构”,应该是横截五门堰干流而建;“横构”的目的是“约弃”涨溢之水;在阻不在泄,更符合门的基本功能。事实上由于五门堰入口之地“为壻水正冲之要”[5],因而“每遇壻水泛涨,堰辄冲溃”[6],会冲进堰的主干道内,“下流渠道浅窄,一值猛雨迅急,岸随颓圮”[7],最远可殃及十里以下斗山山腰的五门堰主干道。五门堰的拦河大堰尽管在壻水河河道中,但毕竟是滚水坝的性质,因此,它的修建不是一个大的问题,难处在于修建的恰恰是受过多地进入到主干道上的洪水损害的堰堤。保护堰堤最好的办法是在入口处修闸门,五门实际上是这样的五个闸门。五闸门最初以樁木建筑,但万历时,县令高登明见“椿木修理不能坚固,今议石条石灰修砌水门五洞,宽阔二十余丈,水流势大,亦无阻滞”[8],这样一来,五闸门如石桥一样,体大坚固。所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所绘“五门堰”标注的桥形符号所代表的应该是闸门。当然,将闸门标注在横跨壻水河的位置上,显然是错误的。

在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中五门堰主干道的入口的上方、壻水河有房屋符号,该符号之前有五个方孔形的符号,这会是一组什么样的符号呢?原来乔起凤在全面地整修五门堰以后,“于堰西创立禹稷庙三间,使人知重本之意,大门三间,二门以为堰夫栖息之所,树以松柏,缭以周垣”[9];图中的符号与文字记载相吻合。而五门堰的入口处横向的堤的符号,加上其下五个方孔形的符号而形成的组合符号,所表示的应该是五门堰的“五门”了。

2.西侧二渠

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰堰口以下的西侧有两处渠的符号,没有名称注记,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中没有关于五门堰堰口以下的西侧支渠的记载,其所记的所有分支洞都已经在《壻水渠图》中做了标注,其名字也很清楚,均与图中五门堰西侧这两处不标注名称的符号无关。关于五门堰西侧的渠道,康熙《城固县志》卷之四,《水利第六》曾记载一条,称“五门堰浇田五万余亩分水洞 三十六处,惟西高渠田高水远,常年失旱,民多告扰”。这里所说的西高渠当在五门堰的主干道的西侧,而且由于“田高水远”所以水量不足,其灌田功效很低,因此康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中没有其灌田亩数的记载,似乎可以成为《壻水渠图》中不注其名的理由;但是其真正的原因并非仅限于此,与西高渠位置相关的几条渠,如“油浮

三十六处,惟西高渠田高水远,常年失旱,民多告扰”。这里所说的西高渠当在五门堰的主干道的西侧,而且由于“田高水远”所以水量不足,其灌田功效很低,因此康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中没有其灌田亩数的记载,似乎可以成为《壻水渠图》中不注其名的理由;但是其真正的原因并非仅限于此,与西高渠位置相关的几条渠,如“油浮 田三千三百亩原定水口三尺八寸,渠道流又兼山水直冲本堰,实乃西高渠要害,今议石条一百三十二丈。石灰五十八石,修砌活堰,顺下各四丈以备退水,则西高渠亦不为害。”[10]油浮

田三千三百亩原定水口三尺八寸,渠道流又兼山水直冲本堰,实乃西高渠要害,今议石条一百三十二丈。石灰五十八石,修砌活堰,顺下各四丈以备退水,则西高渠亦不为害。”[10]油浮 是雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所标注的五门堰支渠中的距渠尾的第三支渠,是在斗山以南;又如“大小橙槽渠田三百亩内,将四十亩归入西高渠使水,讫止二百六十亩”[11],大小橙槽渠为五门堰渠尾16处分水洞

是雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所标注的五门堰支渠中的距渠尾的第三支渠,是在斗山以南;又如“大小橙槽渠田三百亩内,将四十亩归入西高渠使水,讫止二百六十亩”[11],大小橙槽渠为五门堰渠尾16处分水洞 之一;且与西高渠和名称对应的“东高渠”据称是在油浮

之一;且与西高渠和名称对应的“东高渠”据称是在油浮 与水车

与水车 之间,所有与西高渠密切相关的支渠都在五门堰尾闾或接近尾闾的地方,所以实际上西高渠并不是在五门堰的堰口附近,它并不是雍正《陕西通志》《壻水渠图》中五门堰堰口以下的西侧的两条渠符号的任何一个。

之间,所有与西高渠密切相关的支渠都在五门堰尾闾或接近尾闾的地方,所以实际上西高渠并不是在五门堰的堰口附近,它并不是雍正《陕西通志》《壻水渠图》中五门堰堰口以下的西侧的两条渠符号的任何一个。

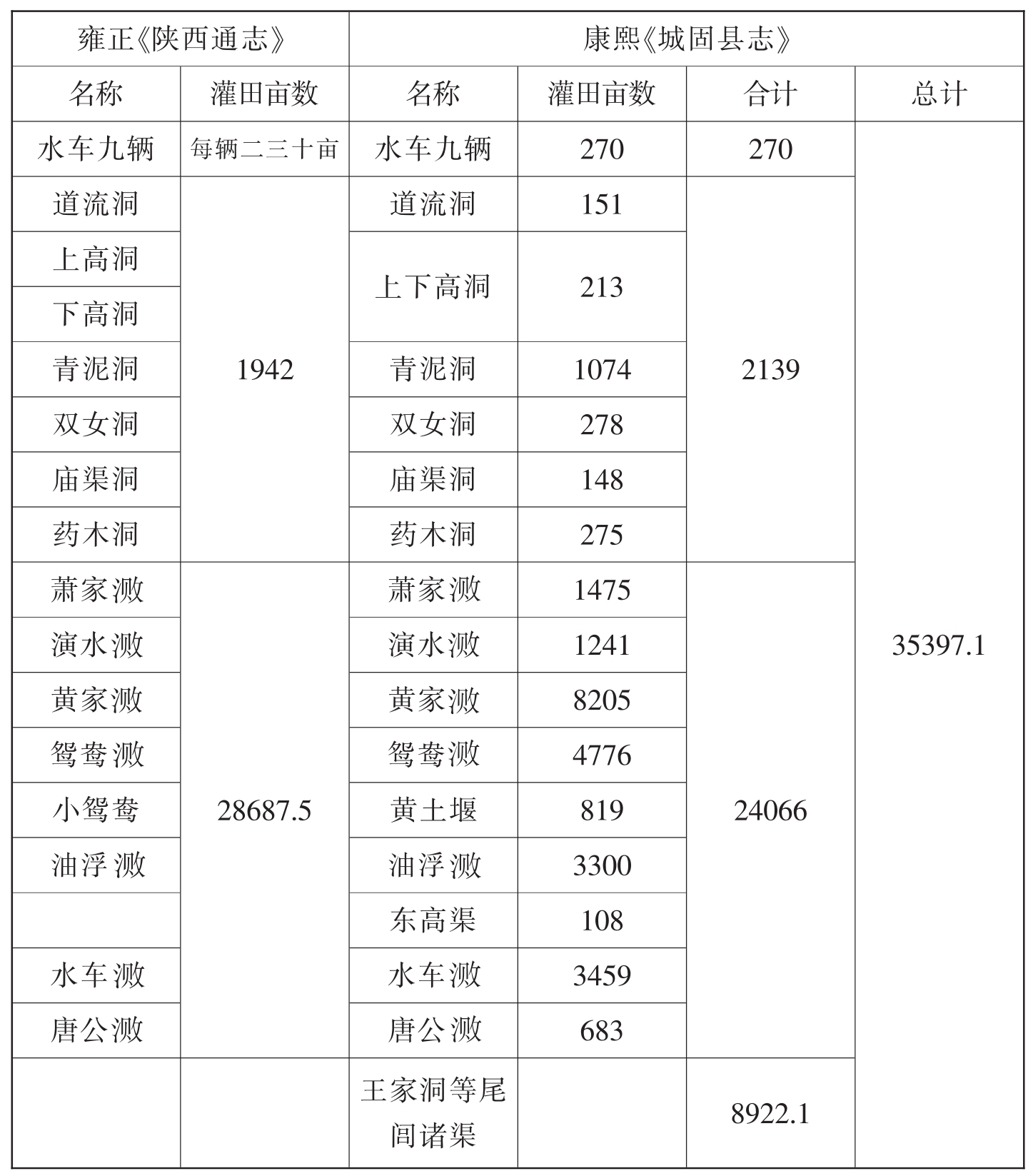

雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中的关于五门堰分支洞记载是来自《县册》;而《县册》以田赋为目的,对于与田赋最为相关的水渠的灌溉情况是十分详细的,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中来自《县册》的表述却十分简略,称“五门堰分水车九辆,灌田二百七十亩;又分七洞,曰道流洞、上高洞、下高洞、青泥洞、双女洞、庙渠洞、药木洞,共灌田一千九百四十二亩;又分八,曰唐公 、肖家、演水、黄家、鸳鸯、小鸳鸯、油浮

、肖家、演水、黄家、鸳鸯、小鸳鸯、油浮 、水车,共灌田二万八千六百八十七亩五分。”很显然,这是经过了对《县册》的高度概括后作出的表述,而并非是原文抄录。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中这两条支渠的渠口应距五门堰堰口不远,以引向地势较高的开阔地,这里有樊家坝、余家坝、万家营等村落;按照这里的西高东低的地势特点,该渠也不会向西流很远,应该是沿大致相同的高度向西南方向流,与五门堰主干的方向基本一致,因而其所灌溉的范围也不会很大,所灌田亩数量不会多、不能有效地灌溉或灌溉田亩较少的五门堰分支洞而不能被著录到雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中的不止一处,雍正《陕西通志》的编纂者将其简化掉也有情可原。但显然,雍正《陕西通志》《壻水渠图》绘图者绘制该图所依据的不仅仅是《陕西通志》卷四○《水利二》文字,更可能还有这一段文字编纂时的所依据的材料如康熙《城固县志》、《县册》等,因而将《陕西通志》相关的文字中没有记载的景观也绘入图中,但这两渠毕竟不能与其他的分支洞相提并论,或许这是影响其在图中没有注记的重要因素。

、水车,共灌田二万八千六百八十七亩五分。”很显然,这是经过了对《县册》的高度概括后作出的表述,而并非是原文抄录。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中这两条支渠的渠口应距五门堰堰口不远,以引向地势较高的开阔地,这里有樊家坝、余家坝、万家营等村落;按照这里的西高东低的地势特点,该渠也不会向西流很远,应该是沿大致相同的高度向西南方向流,与五门堰主干的方向基本一致,因而其所灌溉的范围也不会很大,所灌田亩数量不会多、不能有效地灌溉或灌溉田亩较少的五门堰分支洞而不能被著录到雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中的不止一处,雍正《陕西通志》的编纂者将其简化掉也有情可原。但显然,雍正《陕西通志》《壻水渠图》绘图者绘制该图所依据的不仅仅是《陕西通志》卷四○《水利二》文字,更可能还有这一段文字编纂时的所依据的材料如康熙《城固县志》、《县册》等,因而将《陕西通志》相关的文字中没有记载的景观也绘入图中,但这两渠毕竟不能与其他的分支洞相提并论,或许这是影响其在图中没有注记的重要因素。

嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中的相应的位置上只有一条较为明显的粗曲线,我们虽然不清楚其所示为何物,但应该属于五门堰的一部分,而且与五门堰的其他部分不同。而与雍正《陕西通志》不同的是,嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》关于五门堰的记载不是来源于嘉庆时期的资料,而是来源于雍正《陕西通志》的相关记载,而且也只是取其部分内容,因而没有关于五门堰分支洞的更多记载;嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》的绘图者绘制该图时所依据的文献也不过如此,对这两渠的认识除了雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所示之外,不会有更为细致的认识;但雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的西高渠由于没有明确的文字注记,所以嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》的绘图者同样不能理解图的含意,将其简化掉也在情理之中。而从另外一个角度看,如果真的如嘉庆《汉南续修府志》所说《城固五门各堰图》的绘图者郑炳然策马偕严如熤“入老林抚绥,暨督修堰渠”,曾经亲历五门堰,知道五门堰当时的现状,那么图中所标注的情况也说明嘉庆时期两渠确实不能与其他的洞相提并论。

3.“水车九具”

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中在五门堰的东侧有九条水道的符号,并有“水车九具”的文字注记;在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中这一位置上只有“水车九”的文字注记,没有水渠的符号。这二者所表示的景观有什么实质上的差异呢?

五门堰上游的水车也是很早就有了,康熙时“定额水车九辆,每辆溉田不过二三十亩。今后务要输板增大,听其自然打水,不许拦截官渠[12]。”尽管没有这一时期九具水车所在位置的详细记载,但从其记载的顺序来看,它们应该在唐公 之上游,为最初能够灌溉的分支。纵观斗山以北的地形,五门堰主干道以西的地势明显偏高;从堰口开始约2km内,其东两侧都有大面积的较为开阔的地域;从距堰口开始约1km的一段地形来看,五门堰主干道所经两侧明显偏低,在这一段地域内两侧都有建水车的需要,但水车位于西侧的可能较小,因为其地势向西渐趋升高,幅度较大;东侧地势比较平坦,所以可能性更大。每辆水车灌约二三十亩,说明各水车是分别灌溉,应该每个水车都在自己的水道,所以图中标注九条水道是可信的;由于各自所灌田地数量很少,而且其主干道两侧就是需要灌溉的田地,所以渠道长度可能会很小,因此这九条渠道的符号可标注也可以不标注。所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中对于九具水车的标注没有大的问题。

之上游,为最初能够灌溉的分支。纵观斗山以北的地形,五门堰主干道以西的地势明显偏高;从堰口开始约2km内,其东两侧都有大面积的较为开阔的地域;从距堰口开始约1km的一段地形来看,五门堰主干道所经两侧明显偏低,在这一段地域内两侧都有建水车的需要,但水车位于西侧的可能较小,因为其地势向西渐趋升高,幅度较大;东侧地势比较平坦,所以可能性更大。每辆水车灌约二三十亩,说明各水车是分别灌溉,应该每个水车都在自己的水道,所以图中标注九条水道是可信的;由于各自所灌田地数量很少,而且其主干道两侧就是需要灌溉的田地,所以渠道长度可能会很小,因此这九条渠道的符号可标注也可以不标注。所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中对于九具水车的标注没有大的问题。

在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,在相同的位置上标注有“水车九”,没有九道水渠的符号。从《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》的图面上看,它是以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》为主要的蓝本的,而比《壻水渠图》更为简明,毕竟《壻水渠图》还没有完全抹掉绘画的痕迹,《城固五门各堰图》图中山水符号要规范一些,就有截水为渠的意思,如鸳鸯一样,如上所述,不标注其水道的符号也说得过去。

4.唐公

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,五门堰的西侧有一条水道,注记为唐公

;在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,唐公

;在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,唐公

注记及符号却是在五门堰的东侧。这一变化是不是客观景观变迁的结果呢?

注记及符号却是在五门堰的东侧。这一变化是不是客观景观变迁的结果呢?

在两幅图中唐公

都是在九具水车的位置下面,按照文献的记载也确实如此,那么唐公

都是在九具水车的位置下面,按照文献的记载也确实如此,那么唐公

应在距堰口四五里的地方,也就应该到了竹园村以北的地方,而这一地方向西南地势陡然增高,图中所示唐公

应在距堰口四五里的地方,也就应该到了竹园村以北的地方,而这一地方向西南地势陡然增高,图中所示唐公

在这里向西南越过西南的山地进入了平原地带,这几乎是天方夜谭,所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的标注是个错误。

在这里向西南越过西南的山地进入了平原地带,这几乎是天方夜谭,所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的标注是个错误。

唐公 实际是五门堰在宋代以前的名称,以其相传为唐昉所开而命名。在五门堰没有过斗山以前,其渠道是在斗山以前折而归壻水河的,它主要灌溉斗山以北、九具水车灌区以南的地方。五门堰绕斗山而过后,其在后湾以下的主干道必然与原来唐公

实际是五门堰在宋代以前的名称,以其相传为唐昉所开而命名。在五门堰没有过斗山以前,其渠道是在斗山以前折而归壻水河的,它主要灌溉斗山以北、九具水车灌区以南的地方。五门堰绕斗山而过后,其在后湾以下的主干道必然与原来唐公 不同,因为唐公

不同,因为唐公 在这一段流向是趋向壻水河,因而应可以在竹园或后村之东就偏向东流,穿过较为低平的地带流入壻水河;而绕斗山则需五门堰主干道尽可能地靠地势高的斗山北麓,这一路线较原来的唐公

在这一段流向是趋向壻水河,因而应可以在竹园或后村之东就偏向东流,穿过较为低平的地带流入壻水河;而绕斗山则需五门堰主干道尽可能地靠地势高的斗山北麓,这一路线较原来的唐公 要偏西南一些;所以,作为五门堰支渠的唐公

要偏西南一些;所以,作为五门堰支渠的唐公 则应该是原唐公

则应该是原唐公 在竹园或后湾以下渠段的,该渠应该在五门堰主干道东侧。

在竹园或后湾以下渠段的,该渠应该在五门堰主干道东侧。

5.石峡

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,五门堰过斗山穿过了斗山间的峡谷绕而向南的,其所经峡谷的注记名为“石峡干”,而在嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中五门堰则是绕斗山的北、东两侧至斗山以南的。二图中这样的差异意味着什么呢?

石峡干就是石峡,它本是五门堰主干道所经斗山北麓的一段;也是五门堰主干道重要组成部分。关于石峡的形成与变化,郭岂《开五门石峡记》记载得比较详细:

西北二十里有堰曰五门,滋田几五万顷,当激壻水以灌之,而堰抵斗山之麓,中抱石嘴,水弗可通,民始刳木为槽,集木跨石以引水,水若泛溢,槽木辄为漂去,明岁复如之,民不堪其苦,勝国时县尹蒲庸者始凿石为渠,民顺利之,而渠深广才以尺计,加以年久圮毁,始复如砥,水弥漫则仅能得一二以及凹下之地,而高壤仍不可得也,稍旱则皆焦土矣,民甚病之,所以至今民以堰告者无虚岁,尹邑者类不能为计。弘治壬子府司理郝公往摄县事,公素有能名,民即以告公,公亲往视,得其方略,即自太守袁公具以请于宪副朱公少参崔公,皆曰民之失业,吾属之忧也,可以利民,亟为之已。公乃集环邑之民,教以疏导之法,因下令储薪木以万计,丁夫以千计,匠以百计,事即集,即率众往治之,民知其利巳也,皆欢欣跃从,事无敢后者。于是积薪石间炽火烧之,俟石暴裂,乃以水沃之,石皆融溃,遂督匠悉力椎凿,无不应手崩摧,石且坚,复烧而沃之,如是者数,渠深二丈,广倍之,延袤六七里,逾月而工告成,峡遂豁然一通,渠水荡荡于田亩,高下无不沾足,而所谓五万者无遗利矣,是岁因以大稔。

从这一记文中,我们不难看出石峡对于五门堰的重要性;如果我们将五门堰在石峡南北所灌田亩的数量作以简单的对比,我们对于石峡的重要意义能够看得更清楚。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中石峡北的灌田支渠只有九具水车和唐公 ,九具水车每具灌田二三十亩,计合270亩,唐公

,九具水车每具灌田二三十亩,计合270亩,唐公 灌溉“田六百八十三亩五分”[13],两部分合计950余亩,不及灌田总数的3%。五门堰所灌绝大部分是受石峡之惠,石峡的作用可见一斑。

灌溉“田六百八十三亩五分”[13],两部分合计950余亩,不及灌田总数的3%。五门堰所灌绝大部分是受石峡之惠,石峡的作用可见一斑。

郭岂《开五门石峡记》也被雍正《陕西通志》卷四○《水利二》所引用,引用中尽管也有一些错讹,但就石峡对于五门堰“五万者无遗利”的重要性,同样表述得清清楚楚,因此对于绘图者之于石峡重要性认识的影响是不言而喻的。对于这样重要的景观如在图中不标注显然说不过去。

石峡的开凿是在元代,其拓宽是在明弘治年间;康熙年间,石峡“石高数丈,长倍之,兀突挺崛,傑傲平地,从中划然而开者,阔四五尺许,上水冲激澎湃,翻银滚雪而过峡,如匡庐之瀑,如钱塘之潮,观者目眩,听而心惊,斯真奇境哉!”[14]可见,如同石峡的开凿一样,它的变化也是非常困难的。至今石峡仍然发挥着巨大的功能。所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中对它的描绘式的标注是很到位的。

嘉庆《汉南续修府志》中对五门堰的记载文字很少,从中我们看不出五门堰各部分的功能有何不同,而其中并没有提石峡这一重要景观;可见在嘉庆《汉南续修府志》的编纂者心中石峡是没有地位的,在该志绘图者的心中它也不会重要到哪里去。而且,如前所述,嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》的绘制应是以雍正《陕西通志》《壻水渠图》为底本,而仅从《壻水渠图》的图面上,如果不是对五门堰有比较深刻的了解,也是很难读出石峡的重要意义所在,对于没有重要意义的景观,标注在图中就显得啰嗦了,绘图者是可以将其简化掉的。较雍正《陕西通志》的《壻水渠图》更为规范、简约的嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》将石峡简化掉是在情理之中的。

6.小龙门堤

康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中五门堰的截河堰之下就是小龙门堤,称“岸共计三十七丈六尺,今议井字棬木石灰修砌”;而雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中没标注。事实上在雍正《陕西通志》卷四○《水利二》也没有记载它的名字。

作为五门堰的组成部分,小龙门堤“空流水口五丈,名为活堰,以备退水”[15],乔起凤治五门堰,“五门上流用石垒砌,以建悠久之基;下流修为活堰,以泄横涛之势;石峡用石固堤,以弭冲决之患”[16],所谓活堰应是小龙门堤,小龙门堤的作用是“退水”、“泄涛之势”,并不直接用于灌溉农田。所以即使在《县册》中,也很可能不被记载;雍正《陕西通志》中没有像道流洞那样放在应记分支洞渠的地方记载,因为它本身就不是分支洞渠,看来小龙门堤从一开始就因为不能灌溉而没有得到应有的重视,《壻水渠图》图中没有标注也就不足为怪了。

7.苏家橙槽渠

在康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中有苏家橙槽渠,是黄家和鸳鸯之间的一道支渠,称其灌田四十八亩,但该渠“常年淤塞,各户修理宽深,况官渠田亩数多,不许邀截”。在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中没有苏家橙槽渠的符号和注记。不许拦截五门堰官渠,说明它并不具有与庙渠等那样的分水渠同样的地位;经常淤塞说明渠自身条件并不好,这从康熙年间就是如此,至雍正时期这样一条常年淤塞的支渠的存在确实是一个问题,如果这时仍然存在,而境况没有改变,灌田仍然是那样少,即使是《县册》记了,编纂雍正《陕西通志》时也可能因其灌溉功能太小很难将其列入其中,事实上雍正《陕西通志》文字记载中也确实没有苏家橙槽渠。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中没有对其进行标注也是无可厚非。

8.小鸳鸯与黄土堰

小鸳鸯是雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰右侧位于鸳鸯和油浮 之间一道分水渠注记名,而康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中所记鸳鸯

之间一道分水渠注记名,而康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中所记鸳鸯 和和油浮

和和油浮 之间为黄土堰。从《壻水渠图》中的标注看,小鸳鸯与鸳鸯有着非常特殊的关系,二者中间有一渠相连。对于鸳鸯

之间为黄土堰。从《壻水渠图》中的标注看,小鸳鸯与鸳鸯有着非常特殊的关系,二者中间有一渠相连。对于鸳鸯 这一特殊之处,康熙《城固县志》卷之四《水利第六》有相关的记载:

这一特殊之处,康熙《城固县志》卷之四《水利第六》有相关的记载:

鸳鸯田四千七百七十六亩,渠道最低,旧规水口二尺九寸,今议石条石灰修砌,其本原与黄土堰同渠分水,因本另开一渠,该使水人户自认加定石条平口,如有日后渠低水剩,仍复此前增加,庶高低水利均平。

由此我们可以看到,鸳鸯 曾经与黄土堰使用同一渠道,后来鸳鸯

曾经与黄土堰使用同一渠道,后来鸳鸯 又开了一条渠道,才成为两条渠,这两条渠道应有旧道相连,这与图中所表现的基本是一致的。因此《壻水渠图》中标注在鸳鸯

又开了一条渠道,才成为两条渠,这两条渠道应有旧道相连,这与图中所表现的基本是一致的。因此《壻水渠图》中标注在鸳鸯 南侧的支渠符号应是康熙《城固县志》中的黄土堰。所以黄土堰与小鸳鸯应是同一道渠的两个名称。鸳鸯与黄土堰本同源于以前的鸳鸯

南侧的支渠符号应是康熙《城固县志》中的黄土堰。所以黄土堰与小鸳鸯应是同一道渠的两个名称。鸳鸯与黄土堰本同源于以前的鸳鸯 ,且“黄土堰,田八百一十九亩,渠道平流,照旧水口九寸”,无论从灌溉亩数还是出水口来说,都比新的鸳鸯

,且“黄土堰,田八百一十九亩,渠道平流,照旧水口九寸”,无论从灌溉亩数还是出水口来说,都比新的鸳鸯 小得多,所以称之为“小鸳鸯”也是合理的。

小得多,所以称之为“小鸳鸯”也是合理的。

9.新开渠与东高渠

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中油浮 之南、水车

之南、水车 之北有新开渠,而在雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中没有记载该渠,在康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中也没有同名的支渠,而在油浮

之北有新开渠,而在雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中没有记载该渠,在康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中也没有同名的支渠,而在油浮 与水车

与水车 之间有一条名为东高渠的支渠,该渠灌溉田一百零八亩。虽然位置相同,但要说二者为同一道渠确实很难,因为东高渠在康熙时已经是一道旧渠,“渠道平流照旧水口四寸,仍截官渠,定堰下田万亩,旧规平木水口一丈五尺,不许加高定窄”[17],似乎与新开渠没有什么关系。由于缺乏相关资料,特别是雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中没有记载,二者的确切情况难以断定,不过可能有几种情况:一种可能是东高渠在雍正时期已经消失,而新开渠确实是在雍正年间或之前新开之渠,图与志表示的是正确的;另一种可能是东高渠没有消失,而新开渠确实为新开一渠,图与志表示的亦不为错;又一种可能是东高渠就是新开渠,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》因其不属于九车、七洞、八

之间有一条名为东高渠的支渠,该渠灌溉田一百零八亩。虽然位置相同,但要说二者为同一道渠确实很难,因为东高渠在康熙时已经是一道旧渠,“渠道平流照旧水口四寸,仍截官渠,定堰下田万亩,旧规平木水口一丈五尺,不许加高定窄”[17],似乎与新开渠没有什么关系。由于缺乏相关资料,特别是雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中没有记载,二者的确切情况难以断定,不过可能有几种情况:一种可能是东高渠在雍正时期已经消失,而新开渠确实是在雍正年间或之前新开之渠,图与志表示的是正确的;另一种可能是东高渠没有消失,而新开渠确实为新开一渠,图与志表示的亦不为错;又一种可能是东高渠就是新开渠,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》因其不属于九车、七洞、八 而将其省略,而绘图者通过某种记载(更有可能是无名的图的标注),知道此渠,在绘图时将其标注其中,又由于在该志中找不相应的名称,故而名之为新开渠,这种可能性最大;还有一种可能,就是东高渠消失了,这里并没有新开之渠,图中的标注是错的,不过从诸多情况分析来看,这种可能性很小。

而将其省略,而绘图者通过某种记载(更有可能是无名的图的标注),知道此渠,在绘图时将其标注其中,又由于在该志中找不相应的名称,故而名之为新开渠,这种可能性最大;还有一种可能,就是东高渠消失了,这里并没有新开之渠,图中的标注是错的,不过从诸多情况分析来看,这种可能性很小。

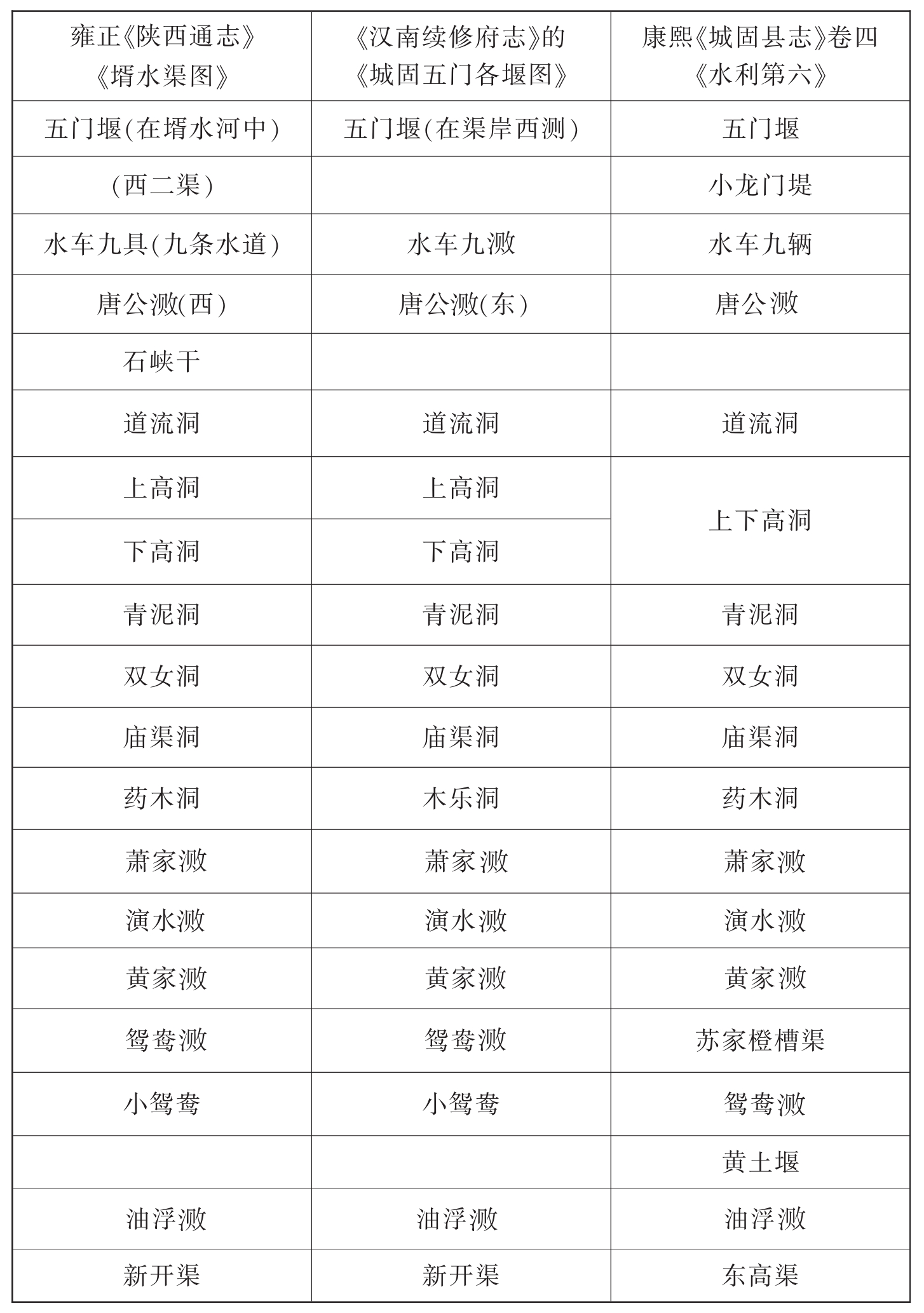

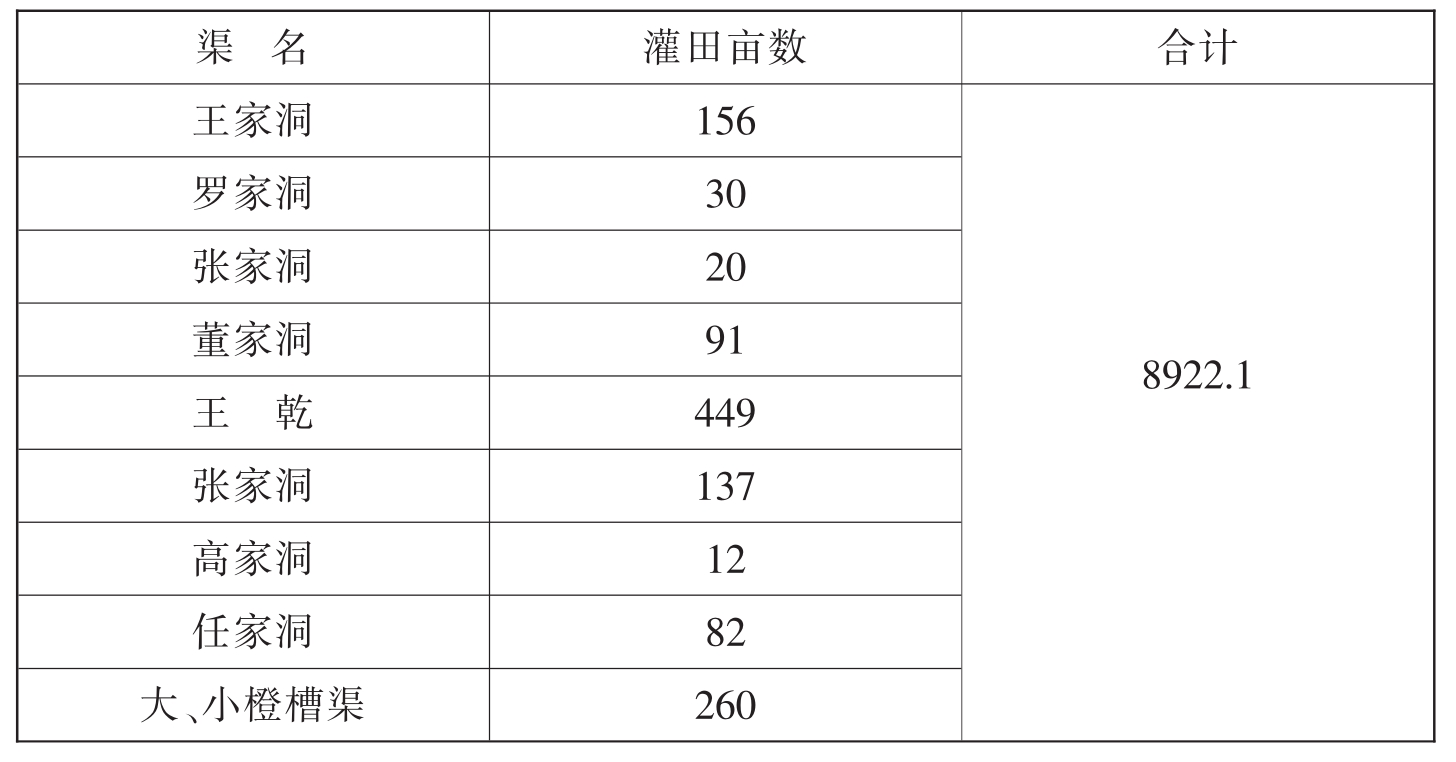

10.王家洞等

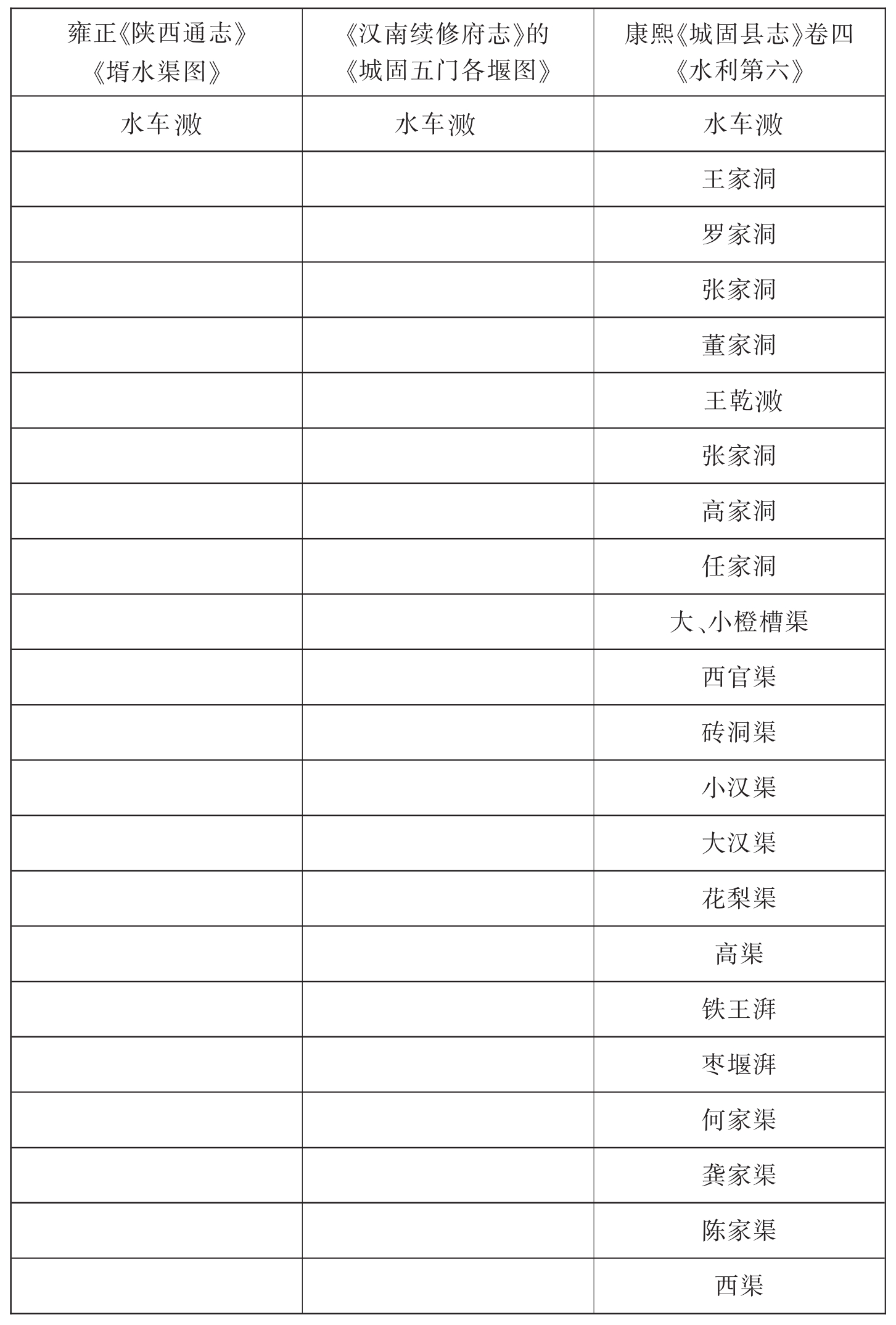

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中五门堰包括了九车、七洞、八 及“新开渠”,总共25条支渠,而康熙《城固县志》卷之四《水利第六》却称有36条洞,而详细地列出的名称除“水车九具”外,就有40道,而其中从小龙门堤至水车有

及“新开渠”,总共25条支渠,而康熙《城固县志》卷之四《水利第六》却称有36条洞,而详细地列出的名称除“水车九具”外,就有40道,而其中从小龙门堤至水车有 18条(“水车九具”除外)中的已经有14条标注在《壻水渠图》,其余小龙门堤、苏家橙槽渠、黄土堰和东高渠4条,我们也已经作了论述;而另有22条却没有被雍正《陕西通志》录入其中,《壻水渠图》也没有标注。在这22条中,如上表所示,从王家洞至高渠的16条为康熙《城固县志》卷之四《水利第六》所称“官渠尾分水洞

18条(“水车九具”除外)中的已经有14条标注在《壻水渠图》,其余小龙门堤、苏家橙槽渠、黄土堰和东高渠4条,我们也已经作了论述;而另有22条却没有被雍正《陕西通志》录入其中,《壻水渠图》也没有标注。在这22条中,如上表所示,从王家洞至高渠的16条为康熙《城固县志》卷之四《水利第六》所称“官渠尾分水洞 ”,而铁王湃、枣堰湃、何家渠、龚家渠、陈家渠、西渠6条则是官渠尾的16条渠中大汉渠的分支渠道。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中称“五门堰分水车九辆,灌田二百七十亩,又分七洞,曰道流洞、上高洞、下高洞、青泥洞、双女洞、庙渠洞、药木洞,共灌田一千九百四十二亩,又分八

”,而铁王湃、枣堰湃、何家渠、龚家渠、陈家渠、西渠6条则是官渠尾的16条渠中大汉渠的分支渠道。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中称“五门堰分水车九辆,灌田二百七十亩,又分七洞,曰道流洞、上高洞、下高洞、青泥洞、双女洞、庙渠洞、药木洞,共灌田一千九百四十二亩,又分八 ,曰唐公

,曰唐公 、肖家

、肖家 、演水

、演水 、黄家

、黄家 、鸳鸯

、鸳鸯 、小鸳鸯、油浮

、小鸳鸯、油浮 、水车

、水车 ,共灌田二万八千六百八十七亩五分”,这样的表述只是在说明雍正时期五门堰有以上九辆水车、七洞、八三类,各灌田亩若干,而并没有说五门堰仅由九辆水车、七洞、八

,共灌田二万八千六百八十七亩五分”,这样的表述只是在说明雍正时期五门堰有以上九辆水车、七洞、八三类,各灌田亩若干,而并没有说五门堰仅由九辆水车、七洞、八 所构成的,康熙时期五门堰所曾经拥有的尾闾那些渠道不可能、事实上也没有在雍正时期全部消失。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》所标注五门堰的支渠与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》基本是一致的;对于五门堰景观的简化也是一致的,没有把五门堰尾闾各支渠纳入它们的视野。而五门堰的尾闾各洞渠不仅数量多,而且如表6-2所示,灌溉田总量

所构成的,康熙时期五门堰所曾经拥有的尾闾那些渠道不可能、事实上也没有在雍正时期全部消失。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》所标注五门堰的支渠与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》基本是一致的;对于五门堰景观的简化也是一致的,没有把五门堰尾闾各支渠纳入它们的视野。而五门堰的尾闾各洞渠不仅数量多,而且如表6-2所示,灌溉田总量

表6-2 康熙《城固县志》载五门堰尾各渠洞及灌田亩数表

续表:

也极为可观。

应该说,在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中不标上述22条渠道,主要是因为舆图绘制所依据的文字记载对原始的数据进行的删减所致,这些洞渠之所以被删减,应该主要是因为它们的影响力比前面所述七洞、八、水车九具要小得多。

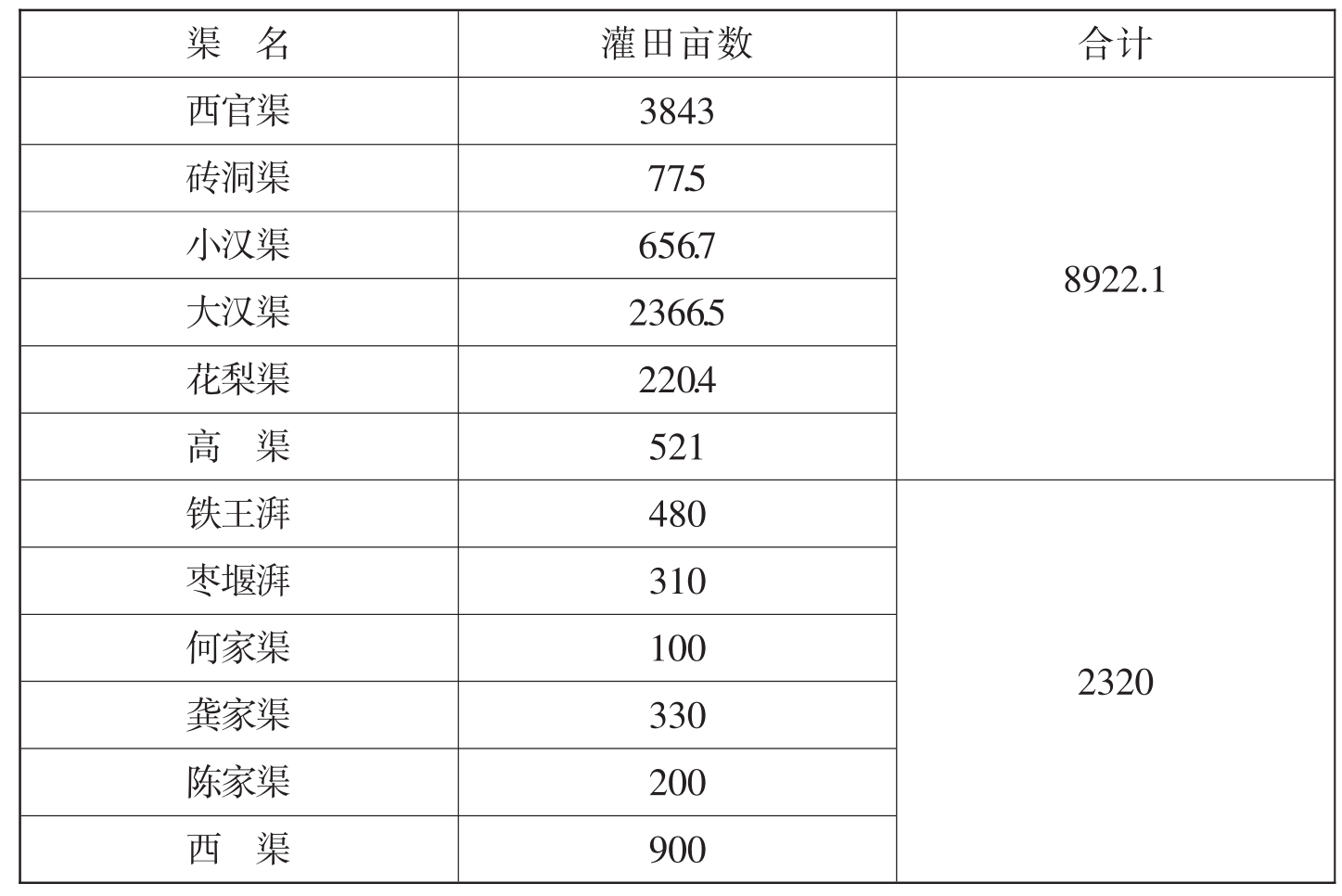

11.其他支渠

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》所标出的五门堰的25道支渠相当于康熙《城固县志》卷之四《水利第六》所记载的40余道支渠一半多;而从灌溉田亩数上来说,如表6-3所示,若以康熙《城固县志》记载为准,则有26475亩,占五门堰灌田总数35397.1的75%,所以,图中所示五门堰支渠的数量不是很多,但重要的支渠是标出来了。

表6-3 雍正《陕西通志》与康熙《城固县志》所载五门堰各洞灌田亩数表

可是康熙《城固县志》卷之四《水利第六》又载,五门堰“灌田四万八百四十余亩”,也就是说比该卷所列各支渠灌田总数还多5000余亩,这可能意味着五门堰还有其他支渠,即使是在康熙《城固县志》中也没有被完全列出。如果真有其他的支渠的话,从绝对数量上说,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》的客观性将又会进一进减小;但其重要性或地域影响不会比尾闾的20余道支渠更大,从本质上而言,那些支渠对于作为一个历史景观的五门堰构成与基本空间特征来说,又没有了太多的意义,所以不再过多地讨论。

”[1]。而其明显的差异是位于九处水车之下的“唐公

”[1]。而其明显的差异是位于九处水车之下的“唐公 ”的符号及注记,在《壻水渠图》中它位于干渠之右,而在《城固五门各堰图》却位于干渠之左。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》、嘉庆《汉南续修府志》卷之二○《水利》的文字记载基本一致,也与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》在数量上基本一致,其中五门堰包括了九车、七洞、八

”的符号及注记,在《壻水渠图》中它位于干渠之右,而在《城固五门各堰图》却位于干渠之左。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》、嘉庆《汉南续修府志》卷之二○《水利》的文字记载基本一致,也与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》在数量上基本一致,其中五门堰包括了九车、七洞、八 ,另外还多了一处“新开渠”,总共25条支渠,所以将二者对比已经没有太多的意义。统计五门堰支渠数量最多的是康熙《城固县志》,称“五门堰浇田五万余亩,分水洞三十六处”[2]我们将康熙《城固县志》所提及的五门堰各组成部分与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中的五门堰作以对比,各自所记录的五门堰的构成具体如表6-1。

,另外还多了一处“新开渠”,总共25条支渠,所以将二者对比已经没有太多的意义。统计五门堰支渠数量最多的是康熙《城固县志》,称“五门堰浇田五万余亩,分水洞三十六处”[2]我们将康熙《城固县志》所提及的五门堰各组成部分与雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中的五门堰作以对比,各自所记录的五门堰的构成具体如表6-1。

三十六处,惟西高渠田高水远,常年失旱,民多告扰”。这里所说的西高渠当在五门堰的主干道的西侧,而且由于“田高水远”所以水量不足,其灌田功效很低,因此康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中没有其灌田亩数的记载,似乎可以成为《壻水渠图》中不注其名的理由;但是其真正的原因并非仅限于此,与西高渠位置相关的几条渠,如“油浮

三十六处,惟西高渠田高水远,常年失旱,民多告扰”。这里所说的西高渠当在五门堰的主干道的西侧,而且由于“田高水远”所以水量不足,其灌田功效很低,因此康熙《城固县志》卷之四《水利第六》中没有其灌田亩数的记载,似乎可以成为《壻水渠图》中不注其名的理由;但是其真正的原因并非仅限于此,与西高渠位置相关的几条渠,如“油浮 田三千三百亩原定水口三尺八寸,渠道流又兼山水直冲本堰,实乃西高渠要害,今议石条一百三十二丈。石灰五十八石,修砌活堰,顺下各四丈以备退水,则西高渠亦不为害。”[10]油浮

田三千三百亩原定水口三尺八寸,渠道流又兼山水直冲本堰,实乃西高渠要害,今议石条一百三十二丈。石灰五十八石,修砌活堰,顺下各四丈以备退水,则西高渠亦不为害。”[10]油浮 是雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所标注的五门堰支渠中的距渠尾的第三支渠,是在斗山以南;又如“大小橙槽渠田三百亩内,将四十亩归入西高渠使水,讫止二百六十亩”[11],大小橙槽渠为五门堰渠尾16处分水洞

是雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中所标注的五门堰支渠中的距渠尾的第三支渠,是在斗山以南;又如“大小橙槽渠田三百亩内,将四十亩归入西高渠使水,讫止二百六十亩”[11],大小橙槽渠为五门堰渠尾16处分水洞 之一;且与西高渠和名称对应的“东高渠”据称是在油浮

之一;且与西高渠和名称对应的“东高渠”据称是在油浮 与水车

与水车 之间,所有与西高渠密切相关的支渠都在五门堰尾闾或接近尾闾的地方,所以实际上西高渠并不是在五门堰的堰口附近,它并不是雍正《陕西通志》《壻水渠图》中五门堰堰口以下的西侧的两条渠符号的任何一个。

之间,所有与西高渠密切相关的支渠都在五门堰尾闾或接近尾闾的地方,所以实际上西高渠并不是在五门堰的堰口附近,它并不是雍正《陕西通志》《壻水渠图》中五门堰堰口以下的西侧的两条渠符号的任何一个。 、水车,共灌田二万八千六百八十七亩五分。”很显然,这是经过了对《县册》的高度概括后作出的表述,而并非是原文抄录。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中这两条支渠的渠口应距五门堰堰口不远,以引向地势较高的开阔地,这里有樊家坝、余家坝、万家营等村落;按照这里的西高东低的地势特点,该渠也不会向西流很远,应该是沿大致相同的高度向西南方向流,与五门堰主干的方向基本一致,因而其所灌溉的范围也不会很大,所灌田亩数量不会多、不能有效地灌溉或灌溉田亩较少的五门堰分支洞而不能被著录到雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中的不止一处,雍正《陕西通志》的编纂者将其简化掉也有情可原。但显然,雍正《陕西通志》《壻水渠图》绘图者绘制该图所依据的不仅仅是《陕西通志》卷四○《水利二》文字,更可能还有这一段文字编纂时的所依据的材料如康熙《城固县志》、《县册》等,因而将《陕西通志》相关的文字中没有记载的景观也绘入图中,但这两渠毕竟不能与其他的分支洞相提并论,或许这是影响其在图中没有注记的重要因素。

、水车,共灌田二万八千六百八十七亩五分。”很显然,这是经过了对《县册》的高度概括后作出的表述,而并非是原文抄录。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中这两条支渠的渠口应距五门堰堰口不远,以引向地势较高的开阔地,这里有樊家坝、余家坝、万家营等村落;按照这里的西高东低的地势特点,该渠也不会向西流很远,应该是沿大致相同的高度向西南方向流,与五门堰主干的方向基本一致,因而其所灌溉的范围也不会很大,所灌田亩数量不会多、不能有效地灌溉或灌溉田亩较少的五门堰分支洞而不能被著录到雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中的不止一处,雍正《陕西通志》的编纂者将其简化掉也有情可原。但显然,雍正《陕西通志》《壻水渠图》绘图者绘制该图所依据的不仅仅是《陕西通志》卷四○《水利二》文字,更可能还有这一段文字编纂时的所依据的材料如康熙《城固县志》、《县册》等,因而将《陕西通志》相关的文字中没有记载的景观也绘入图中,但这两渠毕竟不能与其他的分支洞相提并论,或许这是影响其在图中没有注记的重要因素。

;在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,唐公

;在《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,唐公 注记及符号却是在五门堰的东侧。这一变化是不是客观景观变迁的结果呢?

注记及符号却是在五门堰的东侧。这一变化是不是客观景观变迁的结果呢? 都是在九具水车的位置下面,按照文献的记载也确实如此,那么唐公

都是在九具水车的位置下面,按照文献的记载也确实如此,那么唐公 应在距堰口四五里的地方,也就应该到了竹园村以北的地方,而这一地方向西南地势陡然增高,图中所示唐公

应在距堰口四五里的地方,也就应该到了竹园村以北的地方,而这一地方向西南地势陡然增高,图中所示唐公 在这里向西南越过西南的山地进入了平原地带,这几乎是天方夜谭,所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的标注是个错误。

在这里向西南越过西南的山地进入了平原地带,这几乎是天方夜谭,所以雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的标注是个错误。