第二节 龙洞渠

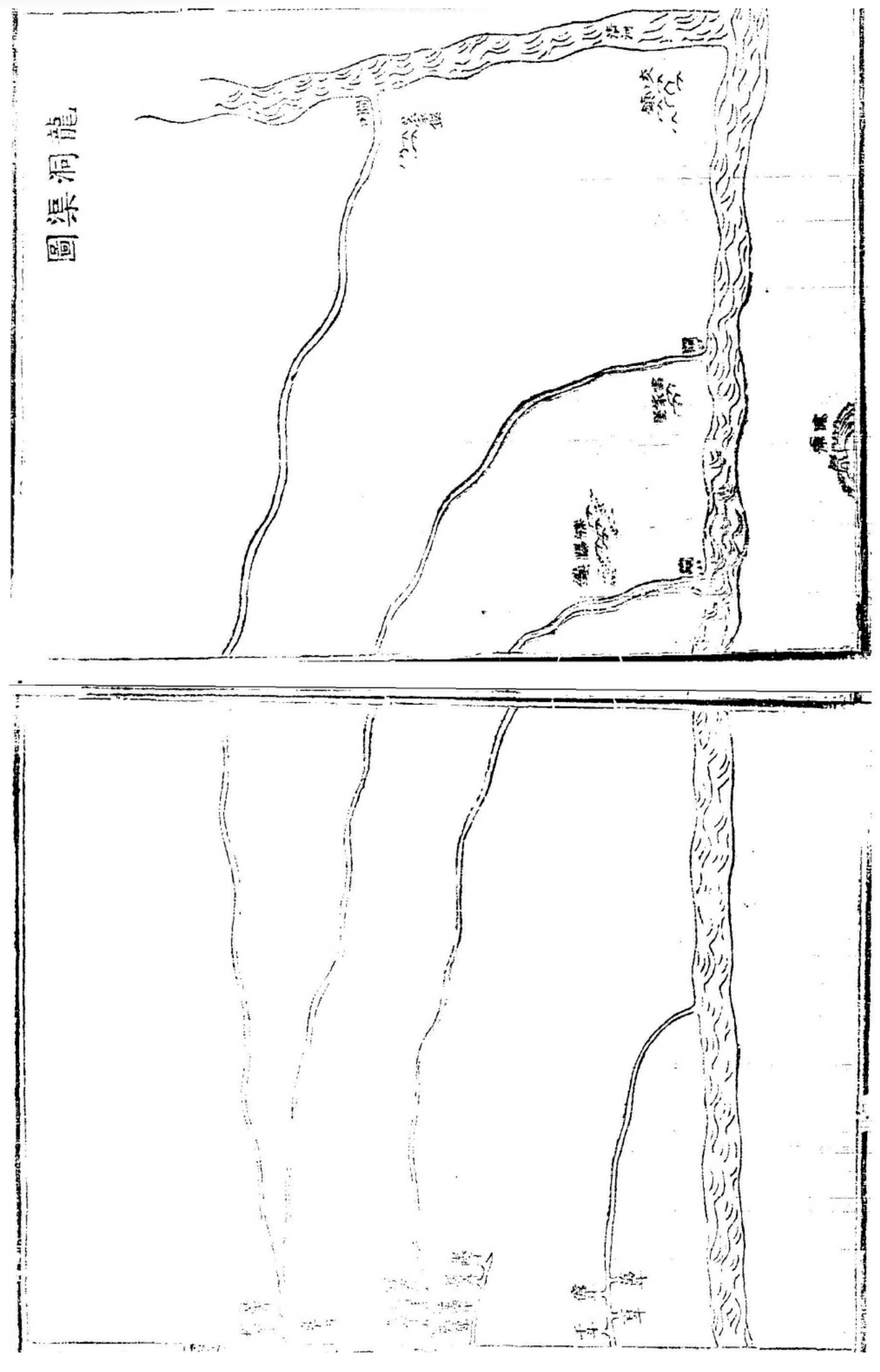

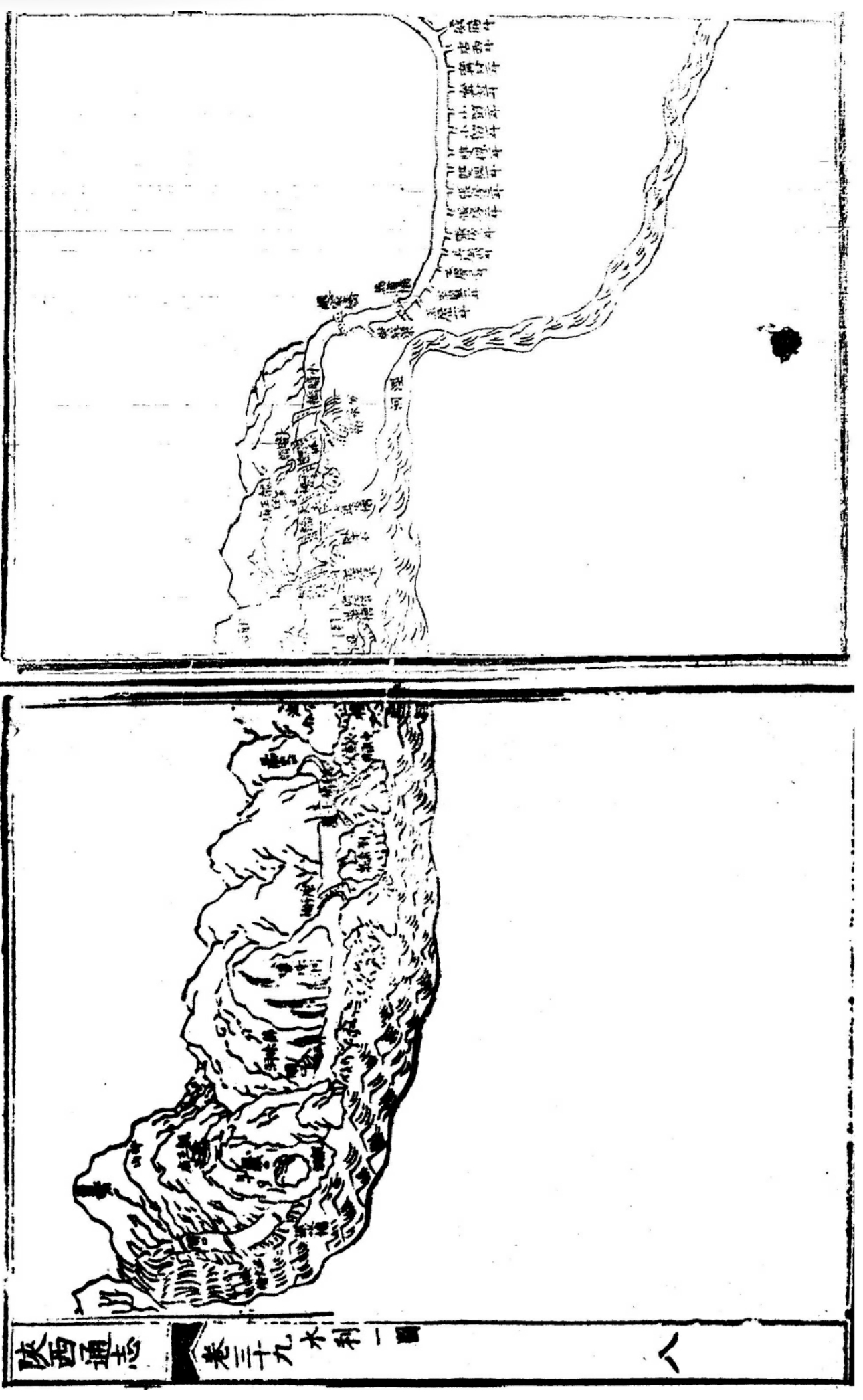

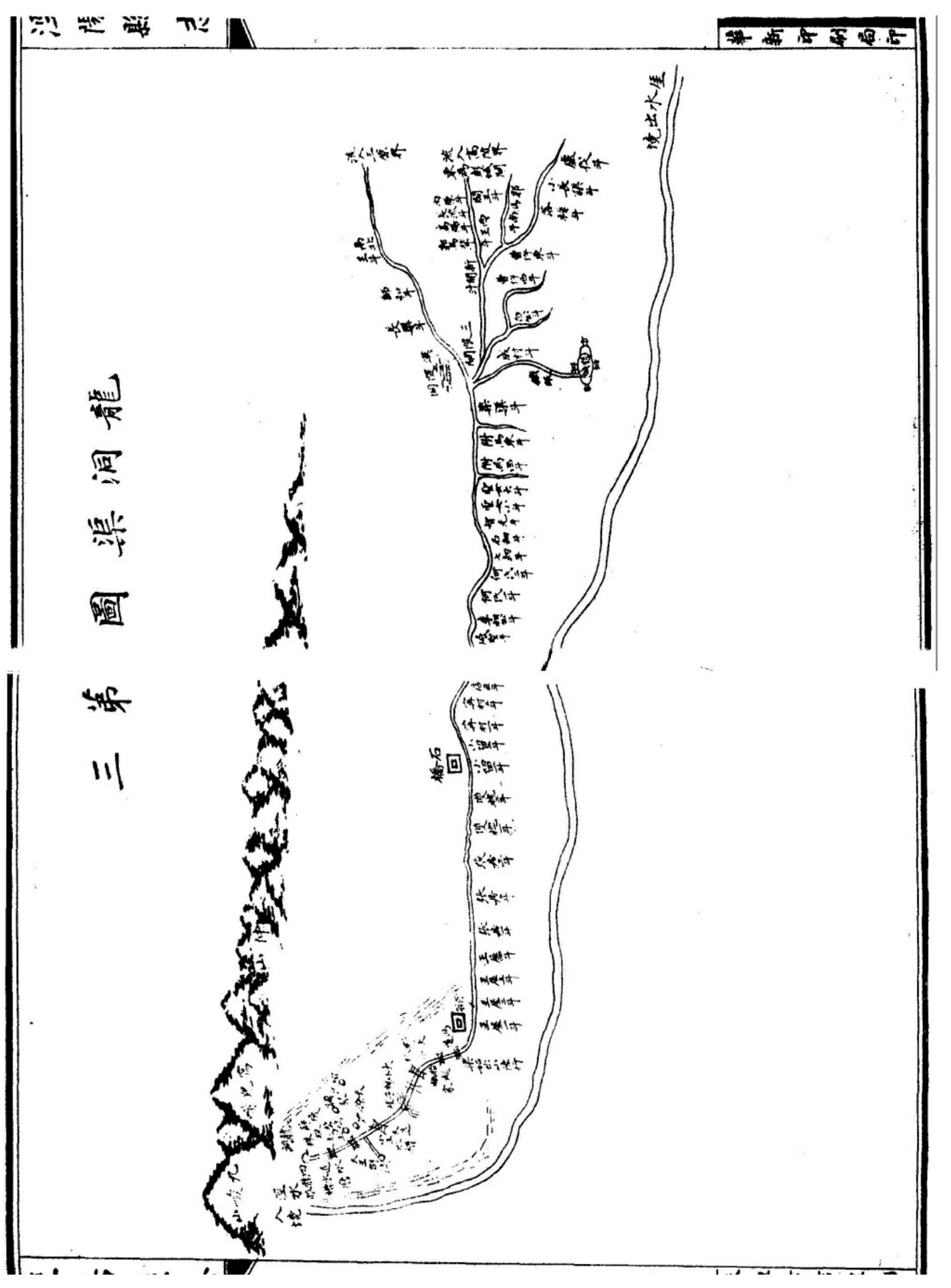

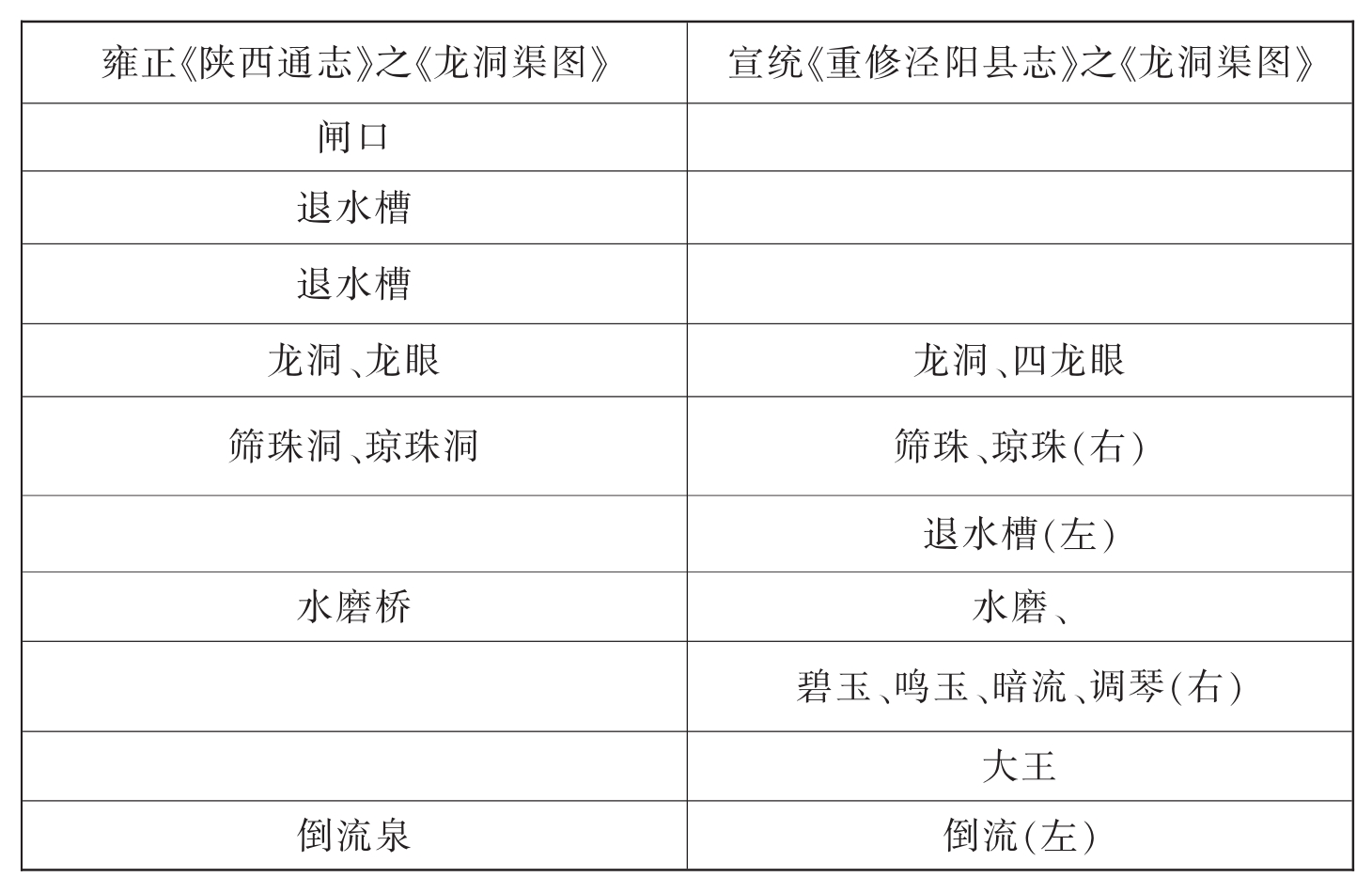

龙洞渠是陕西历史最为长久的一处大型水利景观,它肇始于战国时期的郑国渠,在以后长期的历史发展过程中,对它的疏浚一直是一个重要的事情。从取水口到各支渠所及,变化非常大,灌溉数量也有很大的变化。在雍正《陕西通志》卷三九《水利》的水利图中,有一幅名为《龙洞渠图》(图5-4)的专题水利图,这是该志的水利图中唯一一幅以一渠为主题的图。它所表现的就是以历史上最有名的水利工程郑国渠为前身、而在清代被命名为龙洞渠的那条渠。除雍正《陕西通志》外,乾隆《泾阳县志》的《泾渠图》、乾隆《三原县志》的《郑白渠图》、宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》及光绪《三原县新志》的《关陌渠图》也是以龙洞渠的部分为主要表现对象的。在各图中,龙洞渠从总体上到诸多细节都具有明显的差异。这些差异表现在各个方面,如各图所表现的龙洞渠的范围不一样,雍正《陕西通志》卷三九《水利》的《龙洞渠图》表现的是龙洞渠的全部,而乾隆《泾阳县志》的《泾渠图》、乾隆《三原县志》的《郑白渠图》、宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》(图5-5)、光绪《三原县新志》的《关陌渠图》中所表现的都是龙洞渠的部分。对于这一点我们也可以很容易地找到答案:因为受到了各图所属于的方志所涉及的空间范围的限制。而就相同的空间范围内龙洞渠的景观构成及其相对空间位置而言,其差异形成的原因则各有不同。下面就对雍正《陕西通志》卷三九《水利》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的龙洞渠进行分析。

在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中,所表现的龙洞渠的空间范围是不一样的,在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,所绘龙洞渠是包括了所有的主骨干渠道,从渠口到渠尾,而在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中,只有龙洞渠的三限闸以前的部分。这样的表示是因为雍正《陕西通志》与宣统《重修泾阳县志》所涉及的空间范围不一样,很明显,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》只绘龙洞渠三限闸以上的部分是合乎情理的。下面我们所讨论的问题也只是与龙洞渠的这一部分有关。

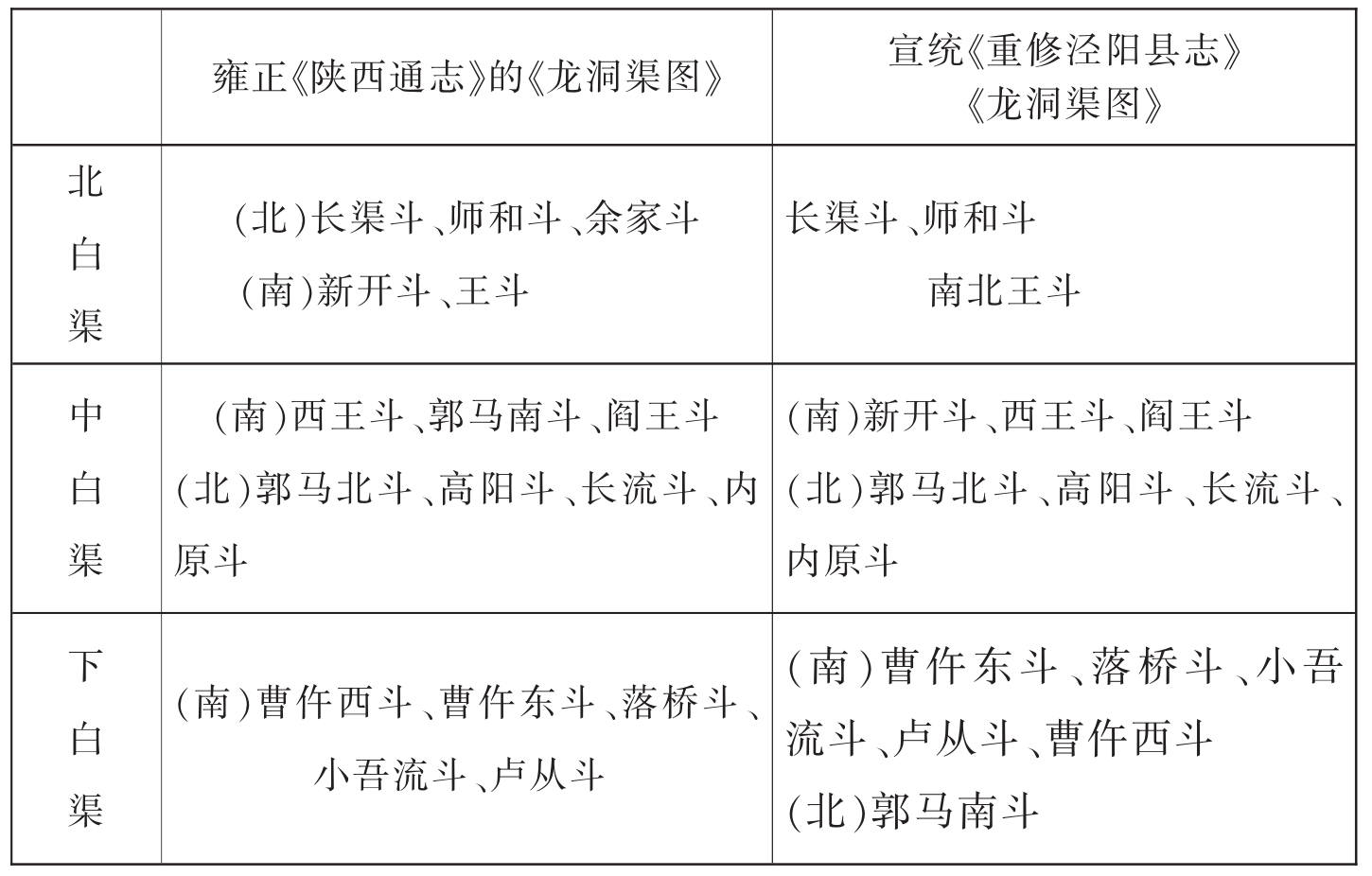

图5-4 雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》(一)

图5-4 雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》(二)

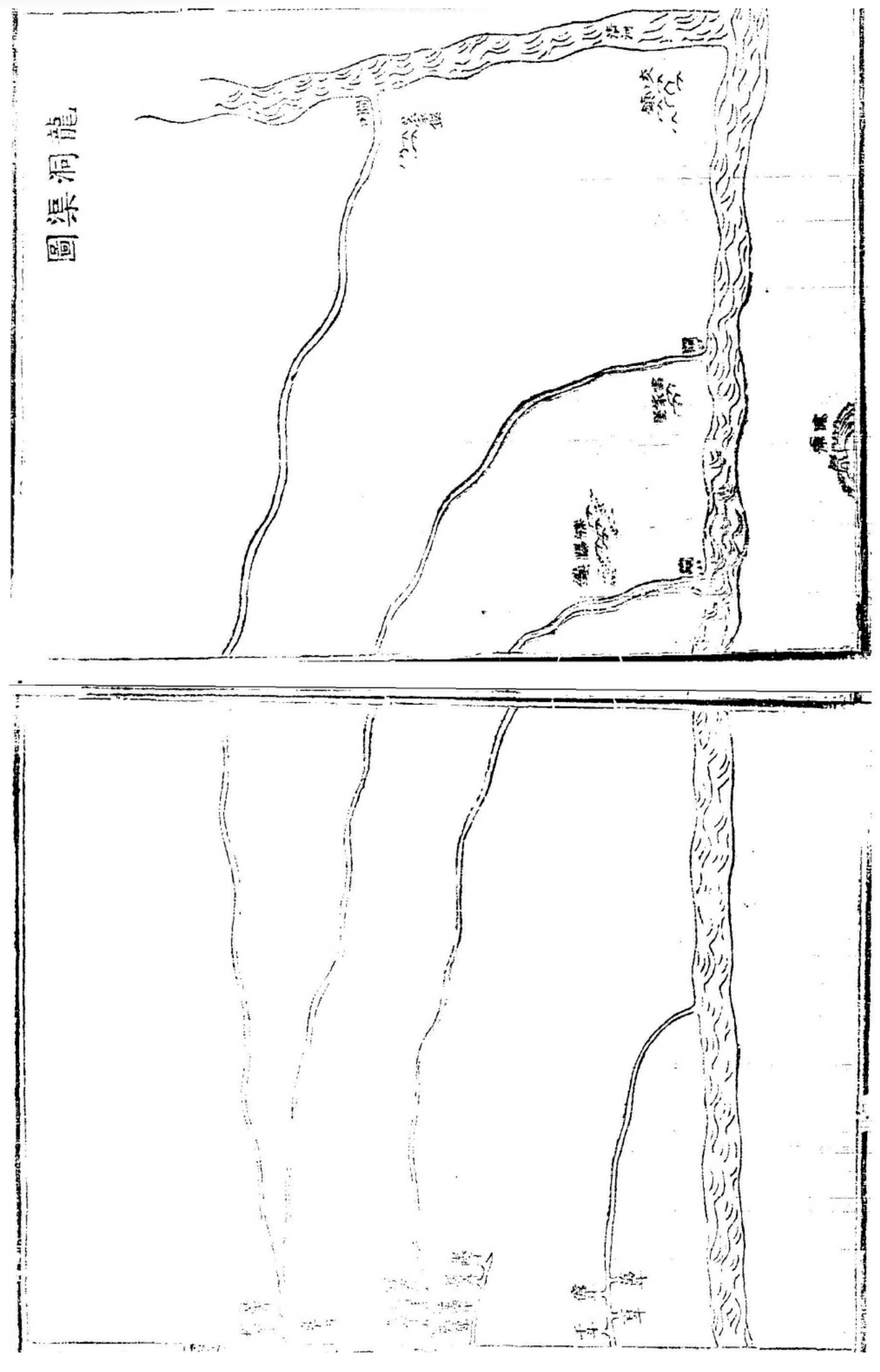

图5-4 雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》(三)

图5-5 宣统《泾阳县志》的《龙洞渠图》

一、山河之间的龙洞渠

在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,从符号特征来看,从龙洞渠的起点闸口至马道桥基本上是在泾河的东侧、低山西侧流向东南,过了马道桥则表现为一马平川;在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的“马道”之下,则有“渠始出山陆行”的注记。我们首先来看从渠首至马道桥这一段龙洞渠的情况。

1.方志舆图中山河之间的龙洞渠景观构成的差异

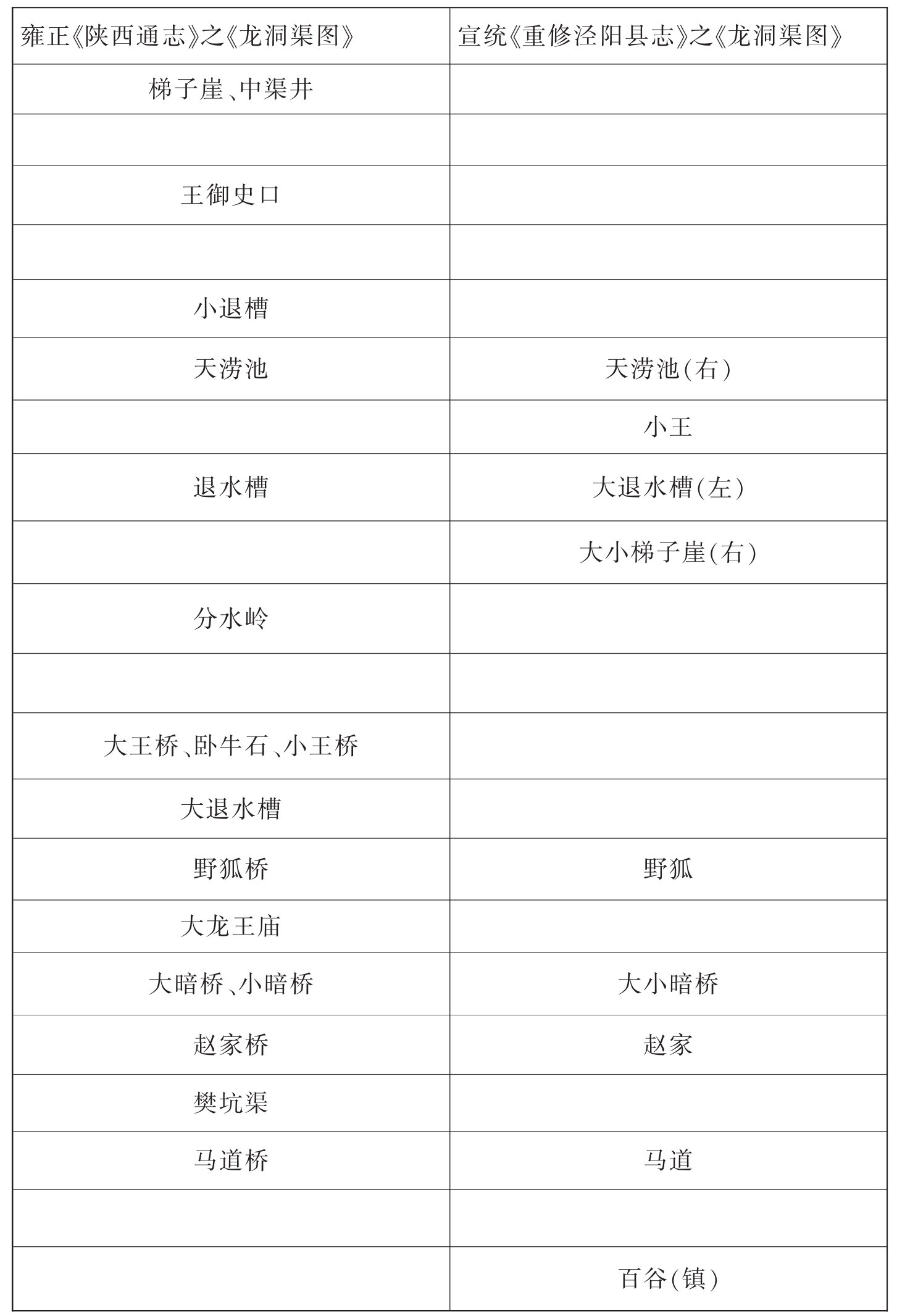

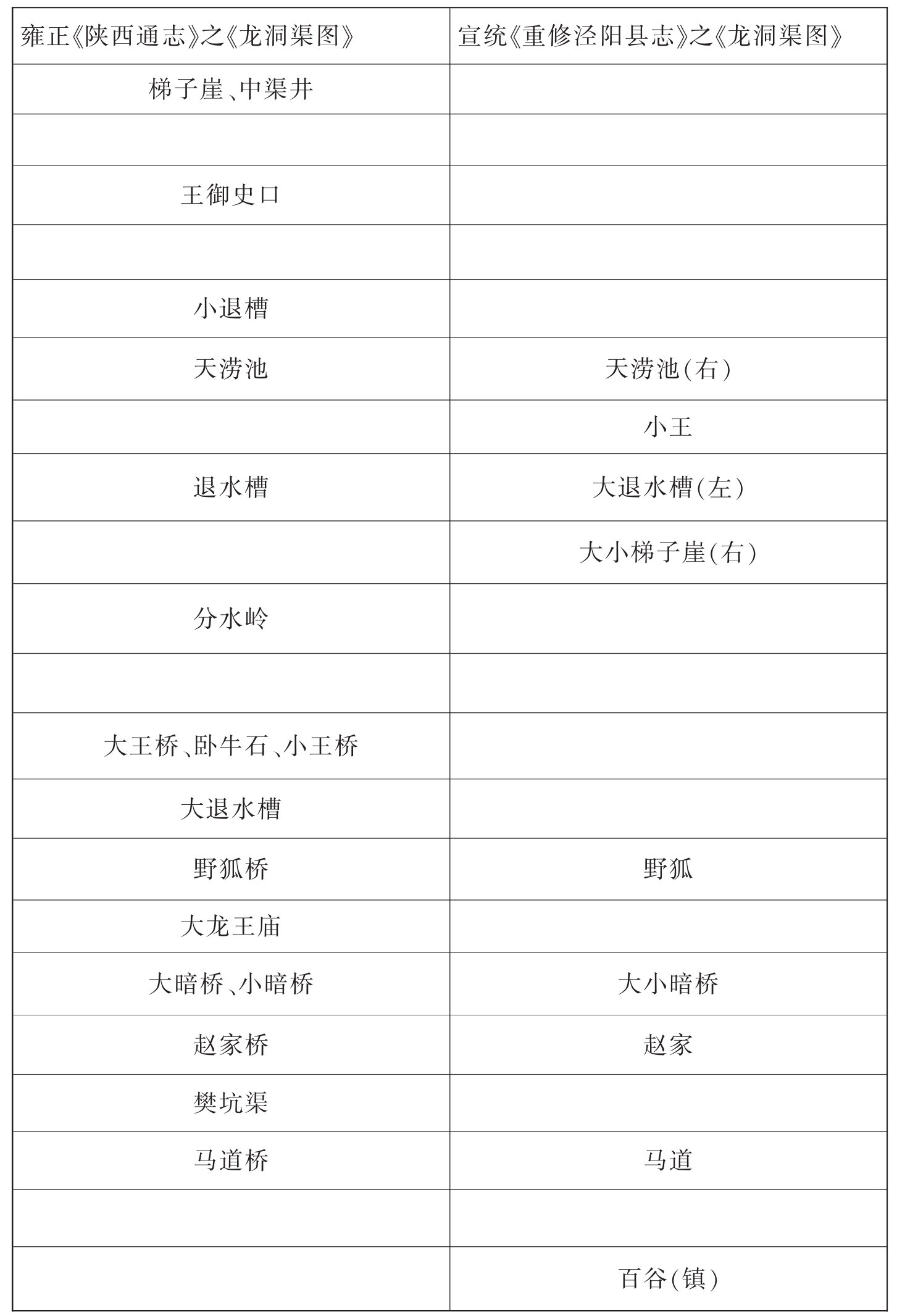

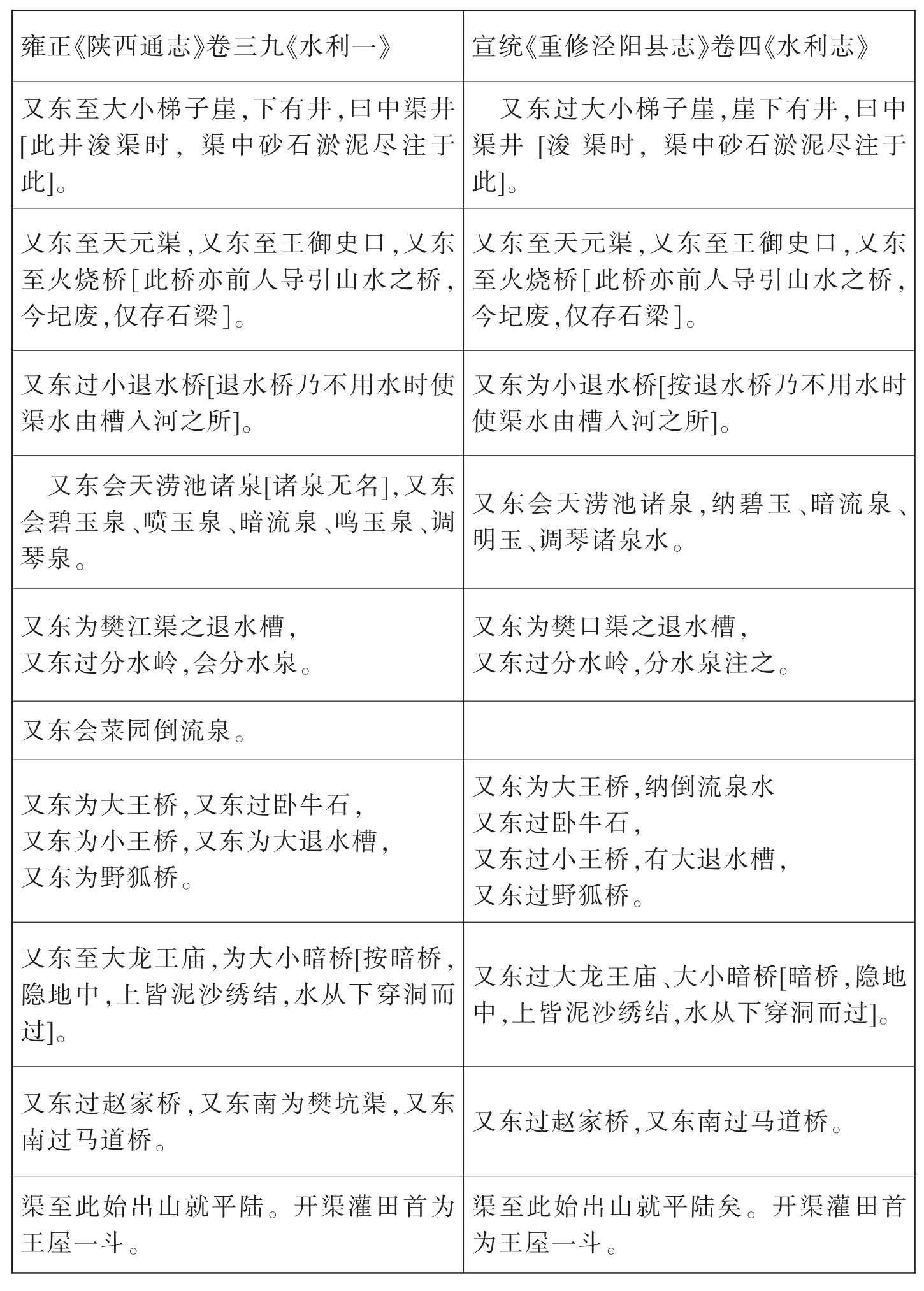

我们先看二图所表现的龙洞渠这一部分的景观组成。在两幅图中,龙洞渠的景观构成是不一样的,从表5-3的对比中,我们可以方便地看出其中的差异。

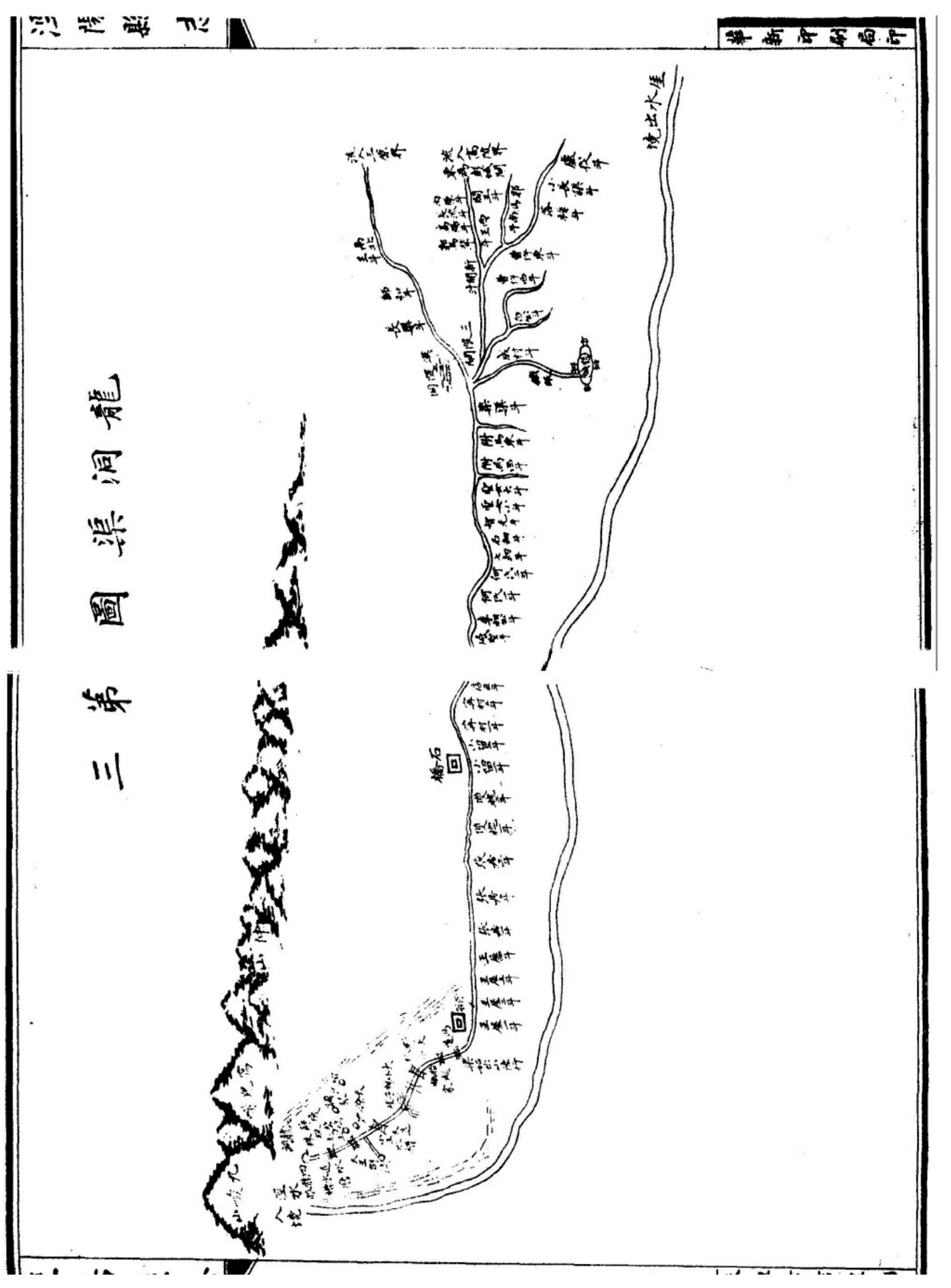

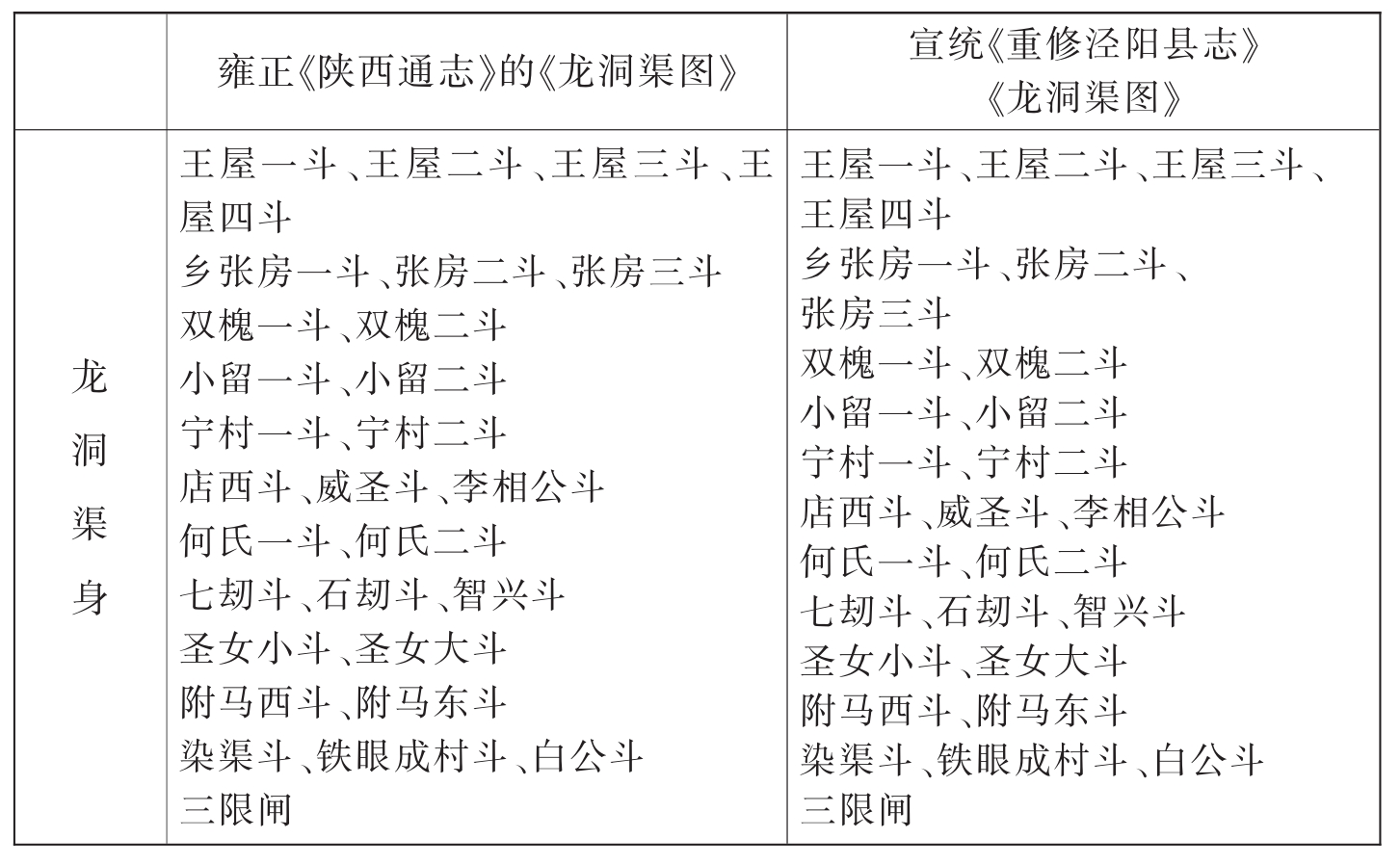

表5-3 陕西方志舆图中的龙洞渠之比较

续表:

在景观的构成上,雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中的龙洞渠要比宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的龙洞渠复杂,而且差异集中在马道桥以上。具体来说,二图中的龙洞渠的景观构成的差异主要表现在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》多出了闸口、退水槽、王御史口、卧牛石、樊坑渠等景观,而少了碧玉、鸣玉、暗流、调琴。下面我们就分别来分析一下其差异的实质。

1.1闸口

在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,在吊儿嘴之下有闸口和两处退水槽,位于龙洞渠的最前头;宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的龙洞渠最前头则止于龙洞。那么究竟谁是谁非呢?

关于雍正时期龙洞渠的记载比较多,渠首的位置是比较明确的。在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,闸口位于吊儿嘴之南、仲山之西,这实际是龙洞渠的渠口,渠口这样的位置始于“成化改元之初,副都御史项公忠请自旧渠上并石崇山峻岭开凿一里余,就谷上流引入渠”[12],这条新开的渠为广惠渠,广惠渠为项忠所始开、历余子俊等人约十七年修成,该渠所经龙山,“山中石顽如铁,工作甚难,日用炭炙醋淬,乃举凿焉,故名铁洞,洞深者百余尺,浅者亦不下五十尺,宽仅四尺,工役仰视不见天日”[13],此洞就是龙洞,也就是雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》标注的龙洞,龙洞渠得名于此。由于广惠渠口直入泾河,并且渠身距河不远,受泾渠影响较大,所以有人建议渠口已近吊儿嘴,在渠口“更上之吊儿嘴平倘,开此嘴而可另达一渠”[14],雍正《陕西通志》的编纂者沈清崖也“有凿挑儿嘴可以引泾之议”,[15]这种想法并不能解决实际问题,所以没有付诸实施,但能说明广惠渠渠口在吊儿嘴之南不远。清顺治九年,邑令金汉鼎重修广惠渠,“就谷口上流分泾入渠”[16];康熙八年邑令王际有又修,雍正五年总督岳钟琦请帑修治,至雍正七年“移西安府通判驻泾阳之百谷镇,专司渠事,斯时建闸启闭,未尽绝泾水,”[17]渠口并无改迁,当仍在吊儿嘴之南,龙洞之北。因此,雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中所标注的作为龙洞渠渠口的闸口及其位置是正确的。

广惠渠的开凿是存在着设计缺陷的。“止以广惠渠口直入泾河,兼以广惠渠身去河流不远,且北山之石坚劲难凿,凿亦不甚阔,故泾水洶涌,沙石滚滚而来,则渠口塞而不能入,即入者流不百步水势稍缓,沙石并沉,广惠之渠身亦中满而难通矧”[18],所以河流淤塞之患日甚,很早就有人认识到这一缺陷,并认为“今之所急者,非水不足也,龙洞以下有大泉如斗者数十,昔皆入渠,今泾水泛涨,山麓冲决,自天涝池而上水尽入泾入渠者,不过小泉数眼耳,倘以吊儿嘴之力省十一尽修诸岸,以收北山之水,则水本不小,而四县之利不亦溥乎”[19],要舍弃龙洞以上的渠道,完全放弃从泾河引水,“自旧渠上於龙山后崖划开凿石渠一里三分,欲上收众泉,下通故道”[20],而全引诸泉之水。但这样的想法在很长时间里并没有成为现实。清代的金汉鼎、王际有、岳钟琦对该渠进行了维修,都没有实际的改动,仍在引泾水。“乾隆二年,增修龙洞渠堤,始断泾水”[21],至宣统年间,龙洞渠依然在中山龙洞引水东趋。所以宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中将龙洞渠的起点标为龙洞是正确的。

雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》与宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》对龙洞渠渠首的标注都是正确的,差异的原因是二图所表示的是不同时期的龙洞渠,而在这一时期,龙洞渠发生了重大的变化,所谓“盖昔引泾以为利,今拒泾使不为害也,昔用泾以辅泉,今则防泉使不入泾,时异时迁”[22]。

1.2王御史口、卧牛石

在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中磨子崖下有王御史口,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中相应的位置上则没有。王御史口是一处什么样的景观?它的存在状况又如何呢?

与王御史口相关的王御史,乃是元西台御史王琚,“至大元年,王琚为西台御史,建言于丰利渠上更开石渠五十一丈,阔一丈,深五尺,积一十五万三千工,每方一尺为一工。自延祐元年兴工,至五年渠成。是年秋,改堰至新口。”[23]王琚所开之新渠人称王御史渠,其所改新渠口称为王御史新口或王御史口。王御史渠的开凿是因为原丰利渠因河身渐低,渠口渐高,水渐少入渠,筑堰劳而民利寡,不得已而为之。但由于王御史渠是在“上流窄处疏凿,此渠止用囤一百十个,宜其省费而水可通也。然其底亦高河水三尺,所立囤堰厚止三重,河流深处囤之高者乃至一丈五尺浮坐于地,每遇河水泛涨,不禁冲突易于倾坏,反不若宋渠之堰凿石立樁犹以为固也”。后虽经改修,乃然难以维护,到成化年间,“王御史口岁久圮坏弗治”[24],因有广惠渠之开凿。王御史口虽不能取水,已经不是龙洞渠的组成部分,但其作为遗迹,却有标志性的意义,雍正时期,龙洞渠过水磨桥后,“又东至天元渠,又东至王御史口,又东至火烧桥”[25]。所以雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》所标注的王御史口是符合事实的,而且为龙洞渠渠身所必经。

至宣统年间,王御史口作为龙洞渠渠身必经地没有质的改变,但宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中没有标注王御史口。对同一性质、具有同样意义的景观,为什么一图标注,而另处一图不标注呢?

作为王御史渠渠口的王御史口在雍正时期已经被废弃不用了,但由于是龙洞渠所经,却对龙洞渠产生了极为不利的隐患,“小退水槽为上流咽喉,必防其泄,王御史口尤扼险,石隄一圮,水将立竭,天涝池多硗确,须煅炼以凿之,卧牛石以上,堤岸渗漏,渠水入河者大半”[26]。小退水槽、王御史口、天涝池、卧牛石对龙洞渠的安全来说是很关键的几处,雍正《陕西通志》的编纂者对这一问题的认识是清楚的,雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》将其尽数标出,理所当然。宣统时期小退水槽、王御史口、天涝池、卧牛石等处的安全问题是不是解决了,我们难以有明确的答案,但是从宣统《重修泾阳县志》对这一情况只字未提来看,宣统《重修泾阳县志》的纂修者对王御史口、天涝池、卧牛石等处的安全问题的意识已经十分淡薄,这些景观在《龙洞渠图》中也应不是必须要标注的。所以宣统《重修泾阳县志》中《龙洞渠图》不标注王御史口、卧牛石是无可非议的。

1.3樊坑渠

雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,在赵家桥与马道桥之间有樊坑渠,此渠在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中不复存在。在雍正《陕西通志》卷三九《水利一》的文字记载中称龙洞渠“又东过赵家桥,又东南为樊坑渠,又东南过马道桥,渠至此始出山就平陆”,与图中的标注是一致的,而宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》则称“又东过赵家桥,又东南遇马道桥,渠至此始出山就平陆矣”,也与该志的《龙洞渠图》标注是一致的。也就是说,在樊坑渠的认识上,宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》文字记载及《龙洞渠图》与雍正《陕西通志》卷三九《水利一》文字记载及《龙洞渠图》的差异是一致的。

樊坑最早出现在人们的视野中是在宋大观年间开凿丰利渠时。丰利渠经过透槽沟以后,“又其东且十里曰樊坑,当白渠之南岸,其北直大沟,沟水暴,则岸坏,与渠流俱溃,壅之则渠不能容而下流,为田患。乃叠石为渠,岸东西四十尺,北高八尺,上阔十七尺,其南石尾相衔,而下四十尺,沟水至则渠之所受满其堤而止,泄余水注坑中,与泾合,於是平导泾水深五尺下泄三白故渠,增溉七县田岁可三万顷”[27]。可见樊坑是丰利渠所经重要地点,并且樊坑本身在丰利渠开成后,成为其工程体系的重要组成部分。樊坑渠应该是樊坑与泾水之间的人工水道,与退水槽有相同的作用。雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中樊坑渠的符号的标注,从空间位置与特征上看,与开丰利渠时的樊坑及其作用比较吻合。因此,我们可以认为雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中樊坑渠符号标注的依据就是包括引用了蔡溥《洪口石渠记》的雍正《陕西通志》卷三九的《水利一》的文字记载。

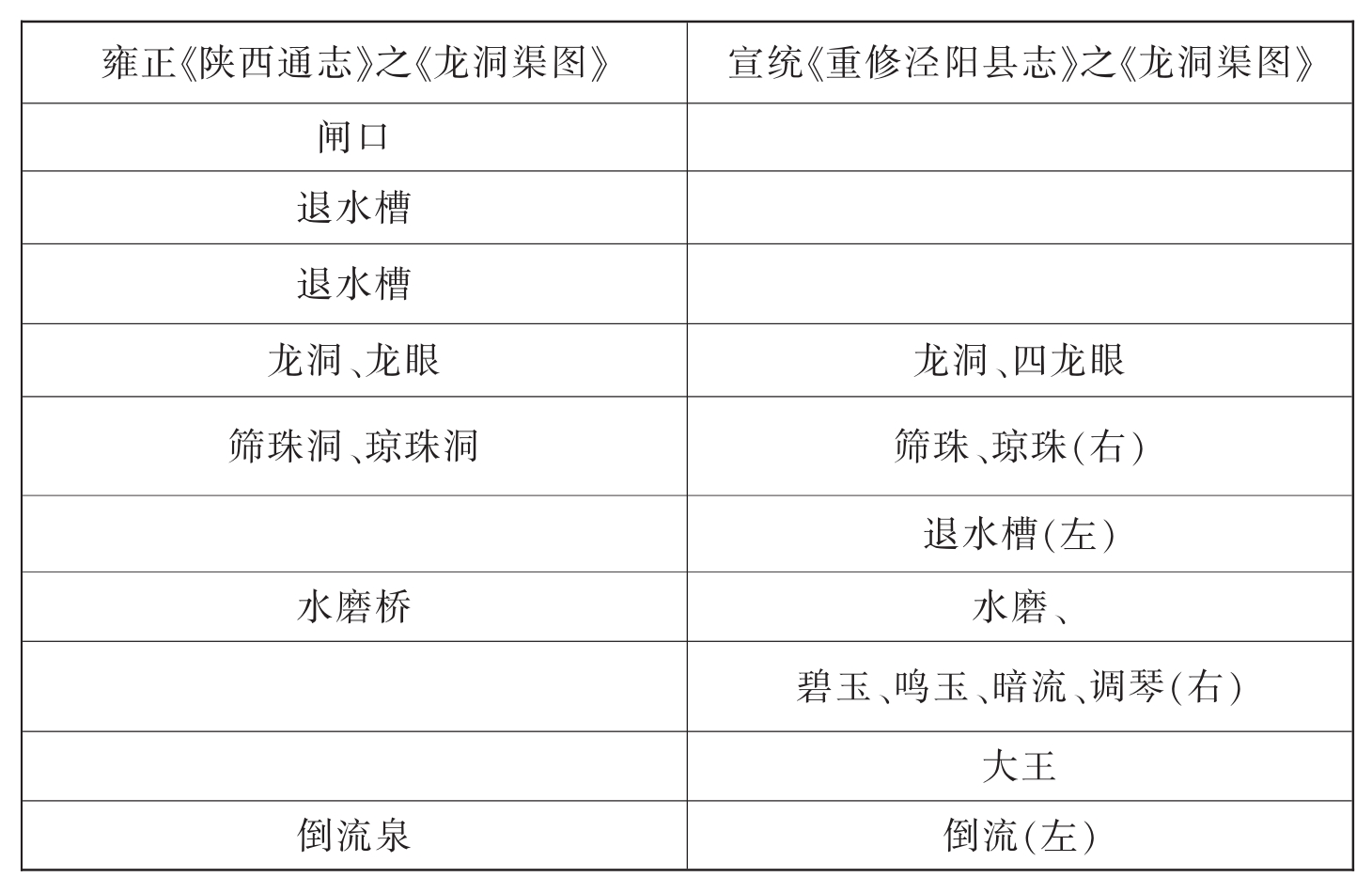

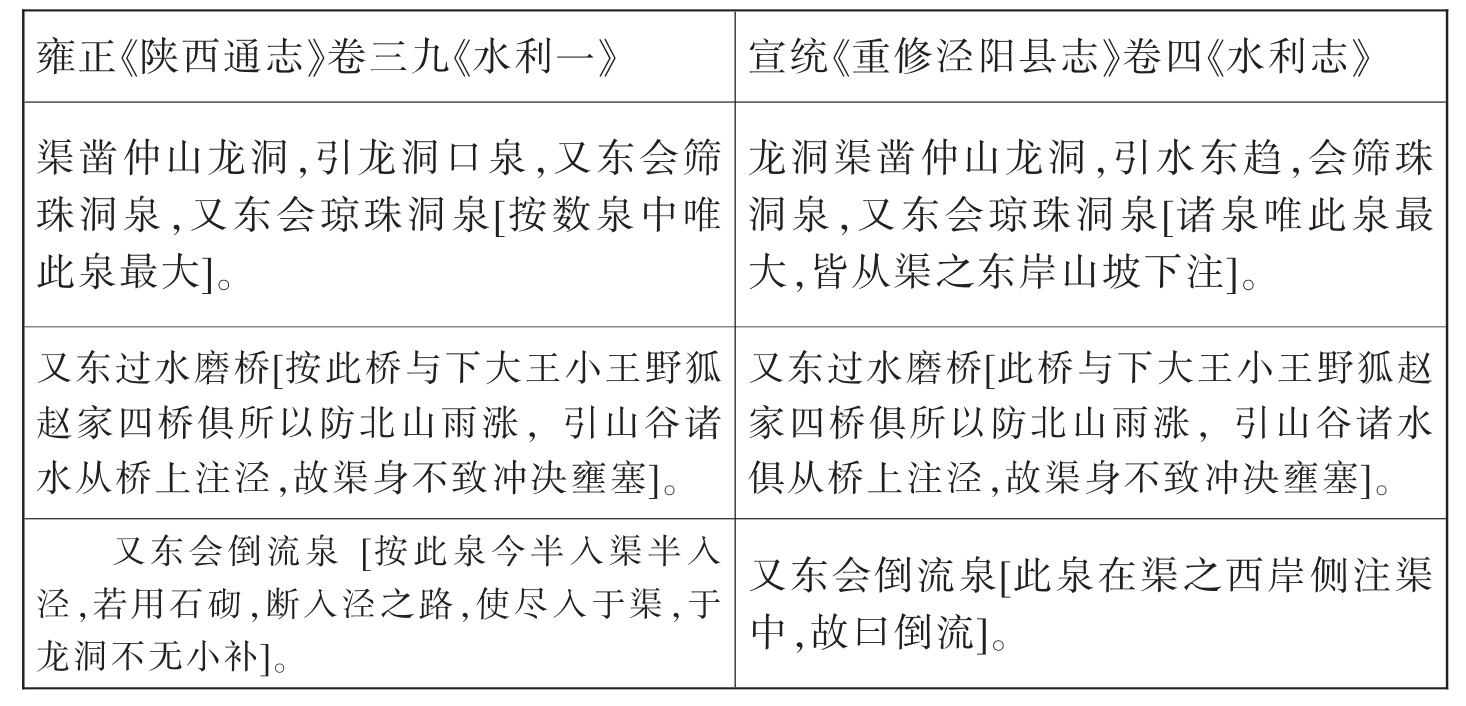

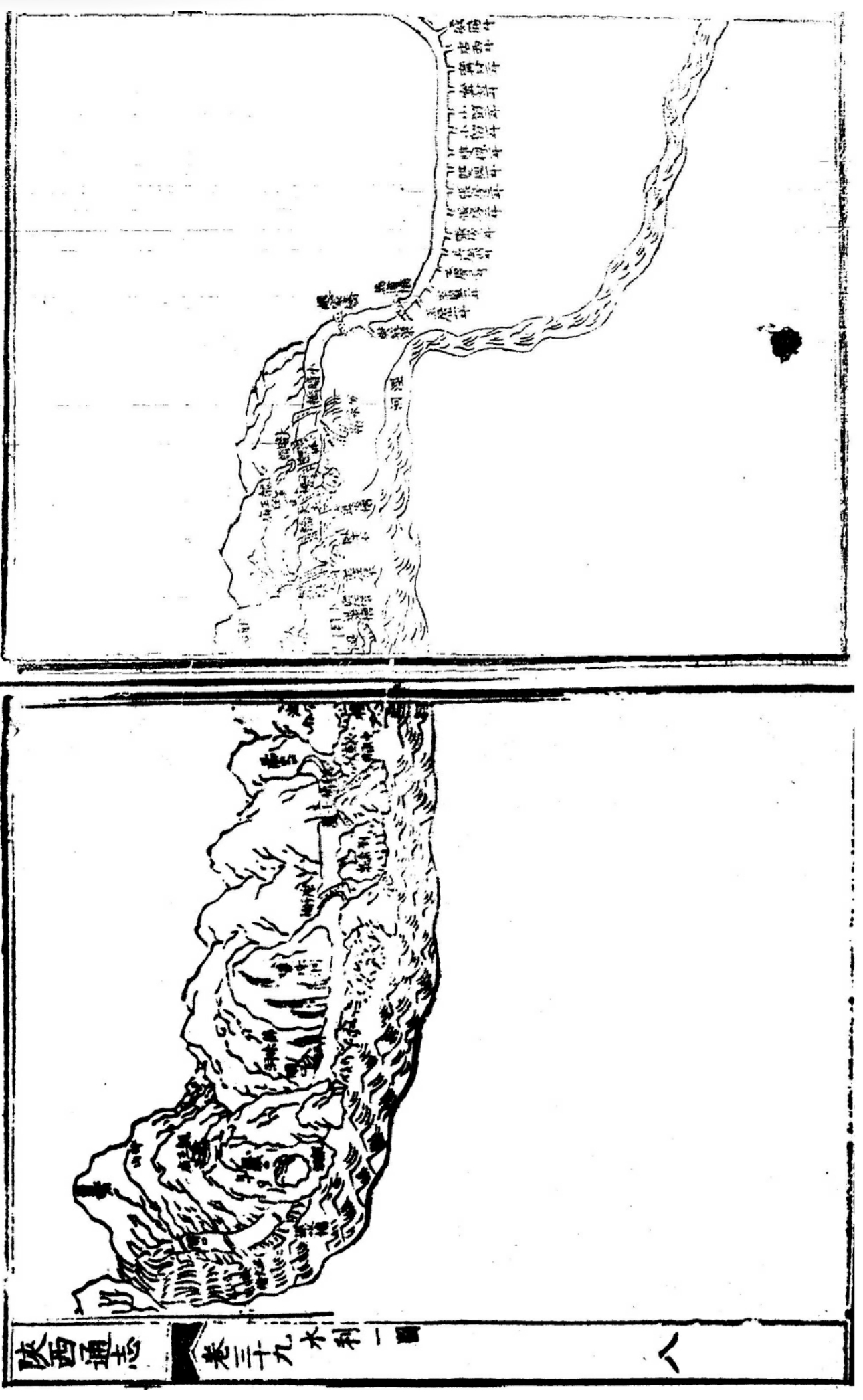

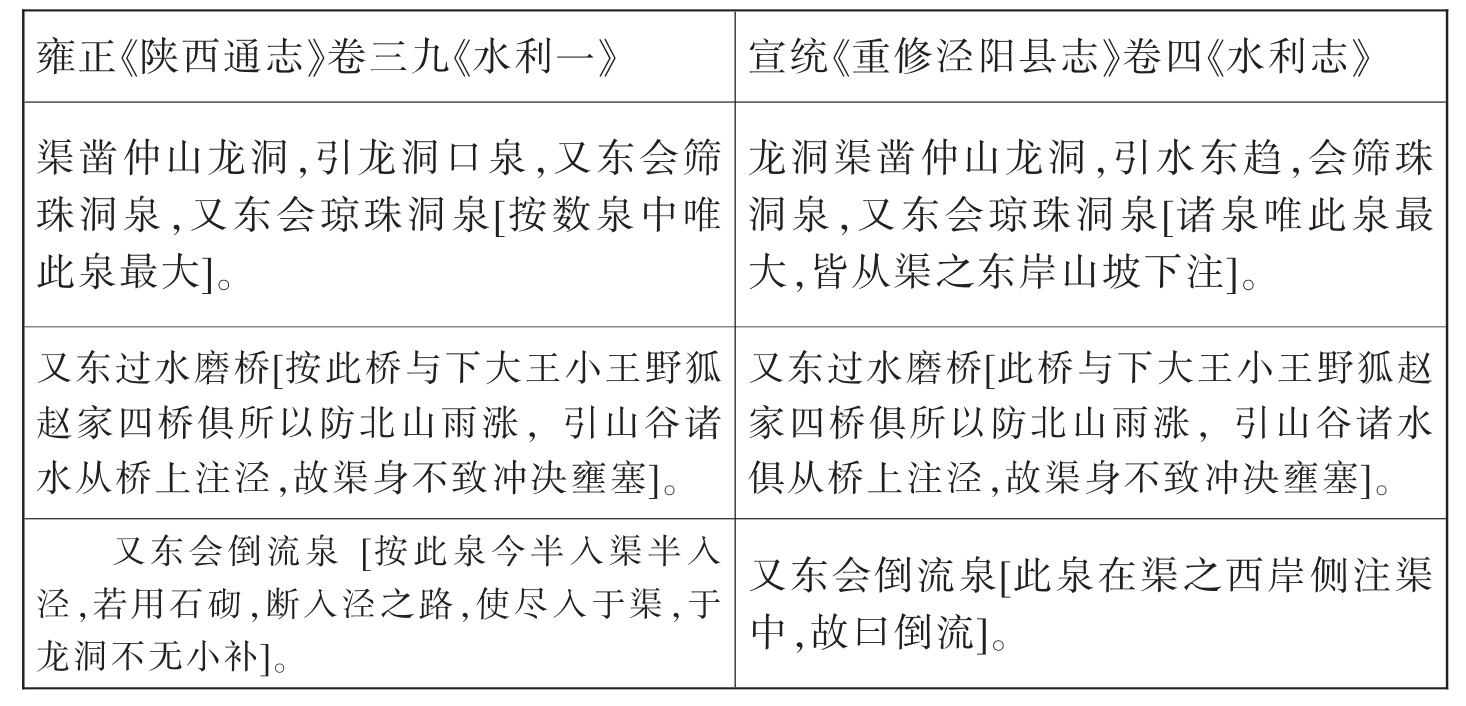

宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》文字记载与该志《龙洞渠图》是什么关系,很难确定,但宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》文字记载与雍正《陕西通志》卷三九《水利一》文字记载却有明显的承袭关系,具体如表5-4。

表5-4 雍正《陕西通志》与宣统《重修泾阳县志》文字记载中的龙洞渠比较表

续表:

我们不难看出,宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》文字记载的按语叙述方式与雍正《陕西通志》卷三九《水利一》完全一致,而且内容也基本一致。其中有几处不同,尤其值得注意:

(1)“天涝池诸泉[诸泉无名]”中的“诸泉无名”,在表述上实属多余,宣统《重修泾阳县志》作了删减;

(2)各按语的“按”字,在表述上也是可有可无,宣统《重修泾阳县志》也作了删减;

(3)倒流泉的按语“此泉今半入渠半入泾,若用石砌,断入泾之路,使尽入于渠,于龙洞不无小补”,为编纂者意愿的表达;在宣统《重修泾阳县志》中则为“此泉在渠之西岸侧注渠中,故曰倒流”,则是事实的表述。实际上乾隆时崔纪再次提出“应于泉旁筑坝,收入渠内以灌溉”,所以应在此后不久倒流泉不再入泾;宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中倒流泉的符号很明确地表示出倒流泉是完全入渠的。所以宣统《重修泾阳县志》在文字上改动是比较精确的。

(4)火烧桥的按语“此桥亦前人导引山水之桥”,在宣统《重修泾阳县志》为“此桥以前人导引山水之桥”,“亦”与“以”是同音字,其意义差异明显,应该是宣统《重修泾阳县志》的编纂者认为“以前”比“亦前”要好。但实际上这是不对的,“亦”是针对水磨桥“与下大王小王野狐赵家四桥俱所以防北山雨涨,引山谷诸水俱从桥上注泾,故渠身不致冲决壅塞”而言的。

这些不同说明宣统《重修泾阳县志》的编纂者虽然依据雍正《陕西通志》卷三九《水利一》,但其编纂者在编纂时显然作了文字上的精心修正,其增减都是有充分的考虑的。因此,“菜园、倒流泉”、“樊坑渠”在宣统《重修泾阳县志》文字记载中的消失,并非是编纂者的疏漏;而且作为龙洞渠工程系统的有机组成部分,是不应该被忽略的。而再仔细看一下雍正《陕西通志》卷三九《水利一》记载中倒流泉与樊坑渠的表现,我们发现菜园、倒流泉与樊坑渠有很相似的地方,即前面记载与此二者名称相近的景观,即倒流泉和樊江渠(宣统《重修泾阳县志》中称“樊口渠”)。除了前面所引用的雍正《陕西通志》卷三九《水利一》那段记载以外,我们找不到龙洞渠中有两处倒流泉、两处樊江渠的证明。因此很可能是宣统《重修泾阳县志》的编纂者认为菜园倒流泉是水磨桥以下的倒流泉在记载上的重复,而认为《陕西通志》卷三九《水利一》樊坑渠是分水岭之上的樊江渠之退水槽在记载上的重复,并且以为樊江渠当为樊口渠,所以将二者删减掉了。宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》在关于丰利渠的记载中,记载方式与雍正《陕西通志》卷三九《水利一》也基本一致,但按语中却也删去了关于樊坑的记载,这说明在宣统《重修泾阳县志》的编纂者的意识中,樊坑并不是太值得关注的一处景观,或者他们本就对樊坑不是很清楚;而无论他们是不清楚也好,认为不值得关注也好,根本原因在于樊坑本身对于龙洞渠来说确实无关紧要,甚至可能实际上已经不存在了。

宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》绘制显然不是严格地按照该志卷四《水利志》的记载来绘制的,也没有承袭雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》,因为其对龙洞以下的各景观要素的位置关系既没有标注得如文字记载的那样清晰,也与雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》相去甚远。图中也没有标注樊坑渠,应该也可以说明樊坑渠的无足轻重,甚至已经在龙洞渠多年的维修中销声匿迹了。

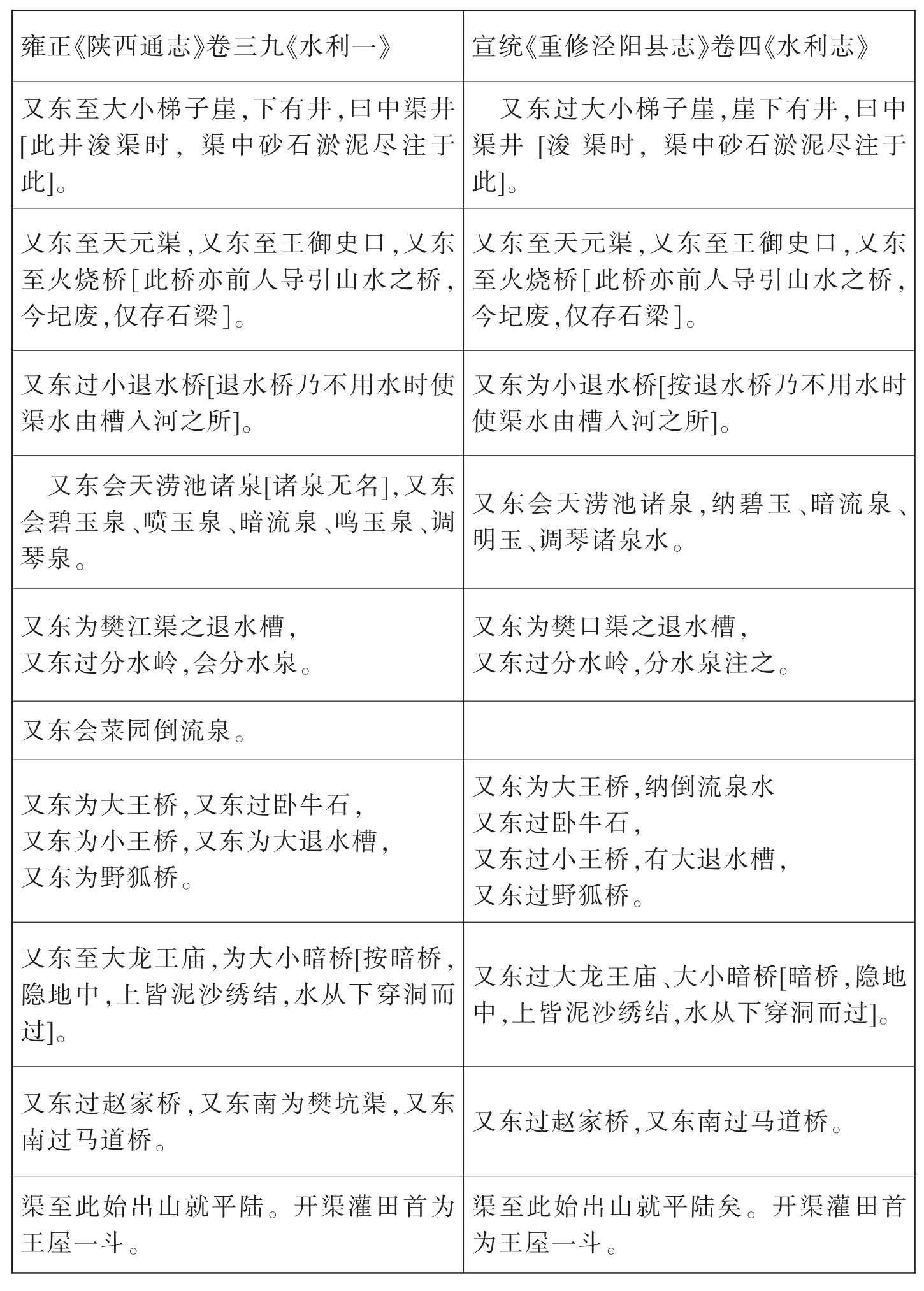

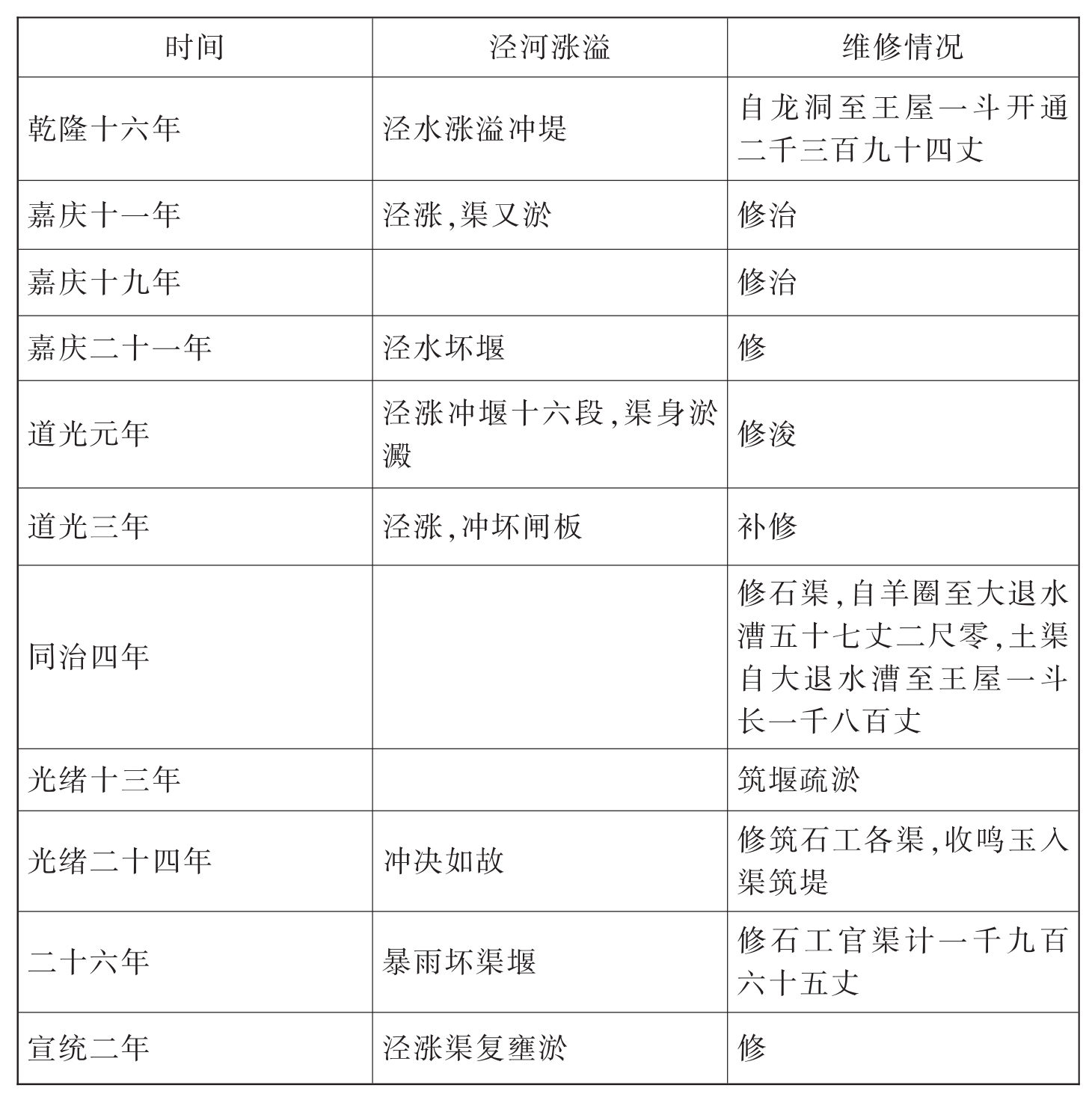

从雍正以后龙洞渠所面临的问题及解决的情况看,樊坑渠的消失应该是在情理之中的。龙洞渠在乾隆二年(1737)绝泾以后,面临着两大难题,一是泾河水涨冲堤淤渠,这对于龙洞渠渠身及渠身以西的河岸的改变是很大的。一是水源不足,这促使人们一方面想方设法收龙洞以下各泉,比如倒流泉在雍正时“半入渠半入泾”,到后来的完全入渠;另一方面设法减少水的散失,“渠身渗漏大小二十余处,诸泉之漏入泾河者十有八九”[28],因此必须对渠身进行改造,雍正以后在龙洞渠上实施的工程有多次涉及此处,具体如表5-5。

表5-5 雍正至宣统时期泾河涨溢、龙洞渠坏淤及修治表

资料来源:宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》;民国《续陕西通志稿》卷五七《水利一》。

在多次的泾河涨溢等自然因素作用及筑堤疏渠等人为作用之下,位于龙洞渠西侧、泾河东岸的樊坑与樊坑渠要保存至宣统时期应该是非常困难的。因此,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中没有樊坑渠应该是符合实际的。

1.4碧玉、鸣玉、暗流、调琴

宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中水磨桥之下,龙洞渠渠身东侧有4个小圆圈符号,并有碧玉、鸣玉、暗流、调琴4个注记,这是泉的符号与注记;在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中却没有这几眼泉水。而事实上在雍正时期龙洞渠在过天涝池诸泉以后“,又东会碧玉泉、喷玉泉、暗流泉、鸣玉泉、调琴泉”,泉的数量并不比宣统时期少,显然雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中对龙洞渠东侧的几个有名的泉水没有全部标注。这样的做法可能主要出于图幅与符号及注记的空间上的矛盾而致使绘图者必须做一定程度的简化,碧玉等泉在图中应处的位置上几乎已经没有空间,所以将这一位置的几个泉进行删减是有必要的;而从这时诸泉的作用来看,也是有可能的,因为这一时期的龙洞渠还主要是取泾河之水,龙洞以下诸泉之中,也以筛珠洞泉为最先,而以琼珠洞泉为最大,天涝池为数泉所在,在标注上也理所当然,而碧玉泉、喷玉泉、暗流泉、鸣玉泉、调琴泉则没有特别值得提的,要删减,也只能删减它们了。相比之下雍正《陕西通志》中所提到的喷玉泉,在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中没有出现,则不是制作问题了。在宣统时期,龙洞渠已经绝泾,而以诸泉为源,所以对龙洞渠来说,泉是至关重要的因素,因而不可不标,不可不记,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中没有标注喷玉泉,说明喷玉泉的存在确实是个问题,而宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》的文字记载中也没有喷玉泉的记载,则表明喷玉泉在宣统时期确实应该已经消失。

2.方志舆图中山河之间的龙洞渠景观要素空间位置的差异

空间位置是地图表示最为明确的景观的特征。在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中,对龙洞渠构成要素的空间位置的表示是一目了然的,但其表现出龙洞渠构成要素的空间位置的差异也是显而易见的,如表3-3中所表示的,其空间位置的差异是很多的。那么是不是客观上龙洞的各个构成要素的位置发生了变化,抑或是谁是谁非呢?

从相关的文献记载来看,雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》所标注的龙洞渠的各个景观要素,只有少数至宣统时期消失了,而绝大多数景观要素并没有实质性的变化,空间相对位置基本没有变化。而雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中龙洞渠的景观要素的空间位置的标注与该志的文字记载是完全一致的,与宣统《重修泾阳县志》的文字记载也是一致的。其实,如果仅看位于龙洞渠渠身之上的景观,龙洞、水磨桥、大王桥、小王桥、野狐桥、大暗桥、小暗桥、赵家桥、马道桥,在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中,它们相对位置也并没有什么问题,问题就出在龙洞渠渠身左侧与右侧的景观与渠身之上的景观相对空间位置上,图中龙洞渠渠身与其左、右景观的从上到下的相对空间位置与其他文字记载、雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中的标注有差异。从龙洞到马道桥这一段,龙洞渠景观要素构成复杂,数量也多,与雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》相比,在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的这一段在图中所占比重要小得多。在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,该段所占空间大约有1.3个页幅,而在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中该段占0.3个页幅。尽管所应该表示的客观景观的符号有所变化,如卧牛石等可以不标,但碧玉泉、暗流泉、鸣玉泉、调琴泉等景观要素则必须要标注,因此,总数并没有大的变化。符号数量差异不大,但图幅空间却发生了巨大的变化,标注的方式也不得不变。我们可以看到,雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中符号是绘画式的形象符号,标注也很细致,龙洞渠渠身左右的地貌都表现得非常有现场感;而在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中很多景观的符号采用的是明显简化了的几何符号,并且很多不重要的景观不再表示,特别是龙洞渠渠身左右的地貌,几乎全无影迹。雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中符号的注记是全称,如筛珠洞泉、琼珠洞泉、大王桥、小王桥、野狐桥、赵家桥、马道桥等,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》则全部简称成了筛珠、琼珠、大王、小王、野狐、赵家、马道等。即使是这样,龙洞渠渠身与其左、其右的景观符号,在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》也是很拥挤的,难以如雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》那样做到龙洞渠渠身与其左、右景观的从上到下的相对空间位置完全对应。

当然也有可能的是,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》的绘制者在标注各景观要素的符号时,本来就没有将龙洞渠渠身、渠左、渠右的景观符号统一来考虑,而是分别考虑的,所以导致了渠身、渠左、渠右三个区域的景观符号上下空间位置是没有可比性的。所以,宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中所标注的景观的符号的空间位置对于客观上龙洞渠的景观要素的空间位置的考察来说,也就没有实际意义了。

二、平陆区的龙洞渠

从马道桥开始,经三限闸至彭城闸的龙洞渠,是雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》都标注出的,这一部分在较为开阔的平地上。下面我们就这一段龙洞渠的相关问题进行讨论。

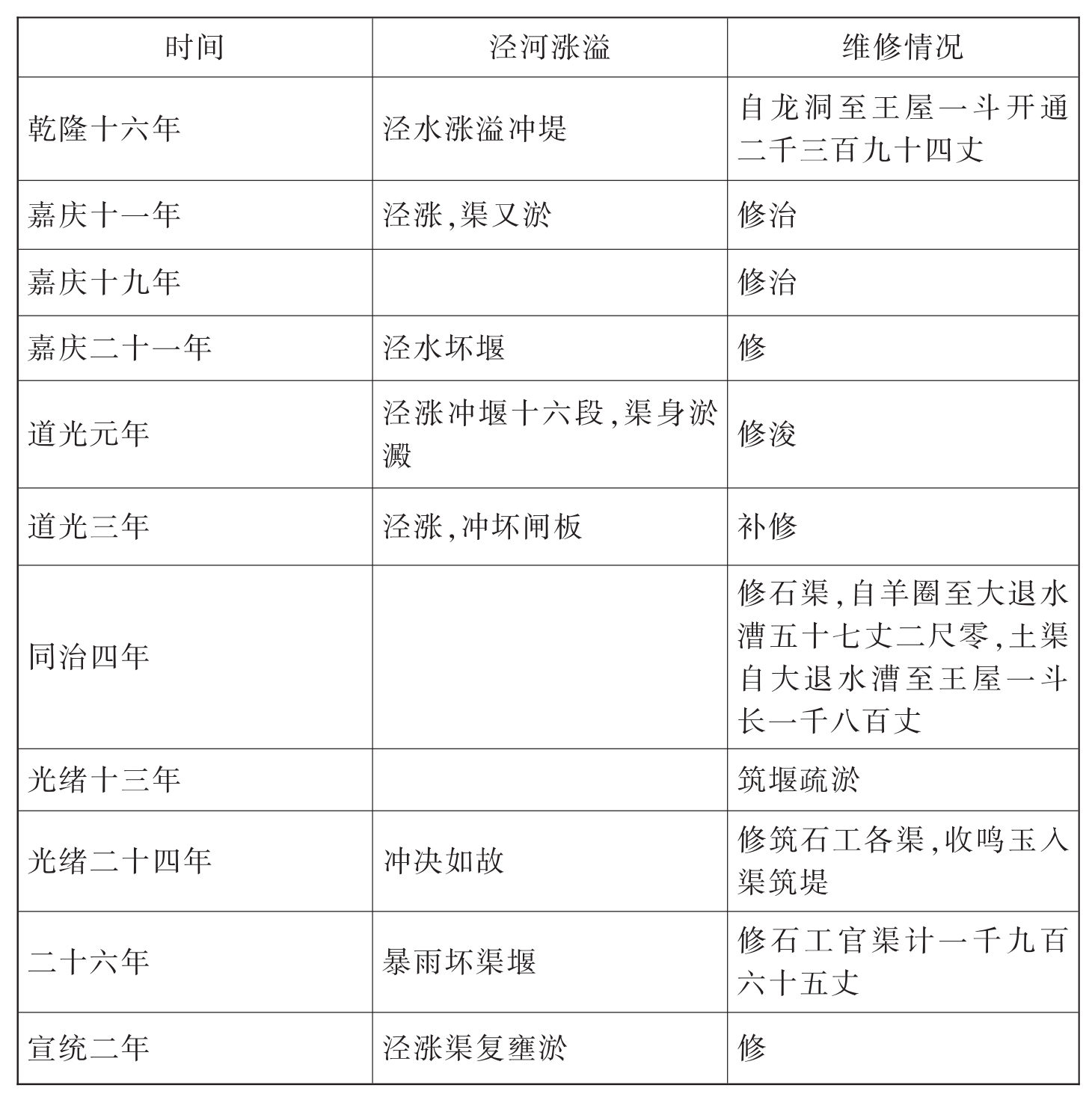

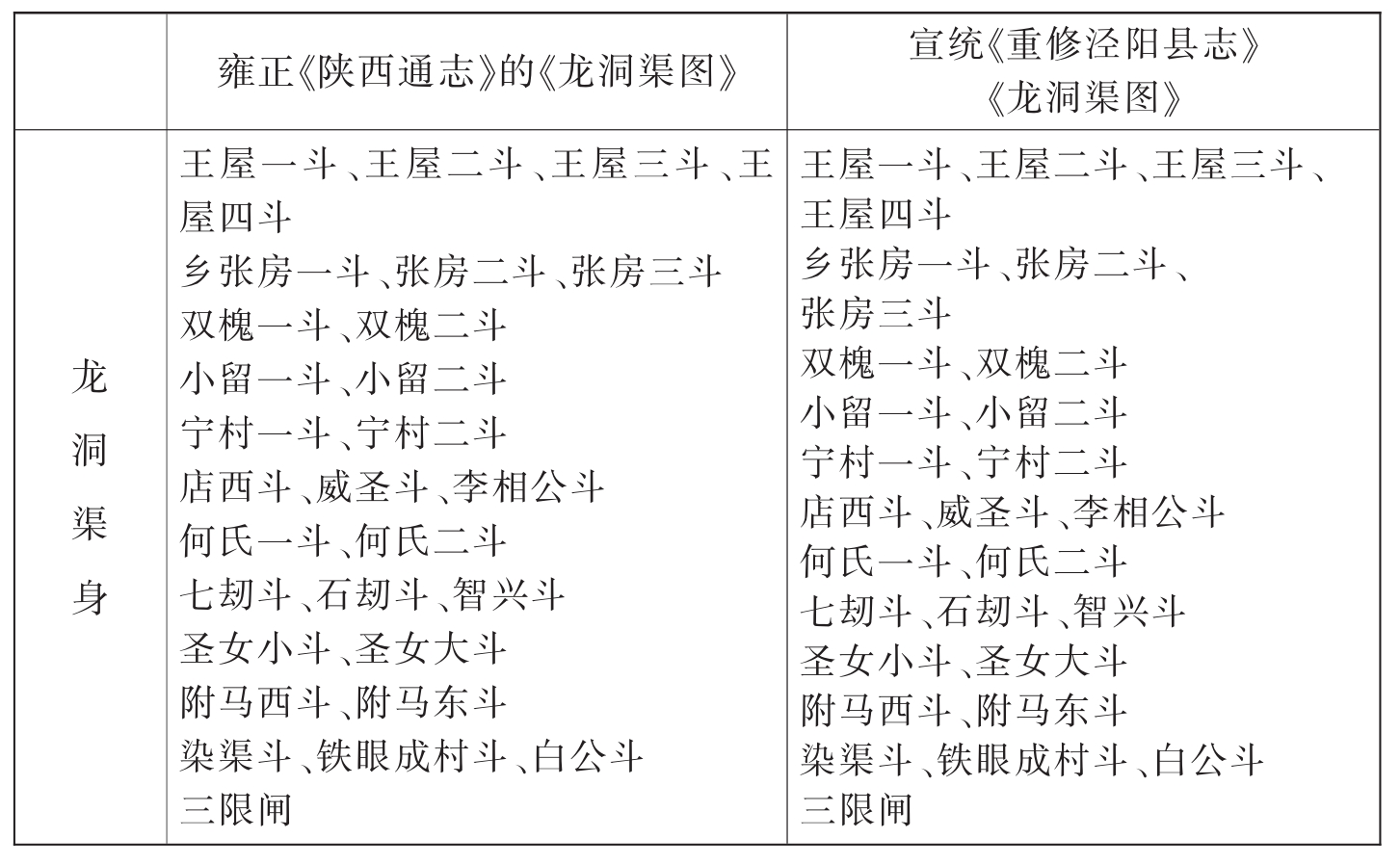

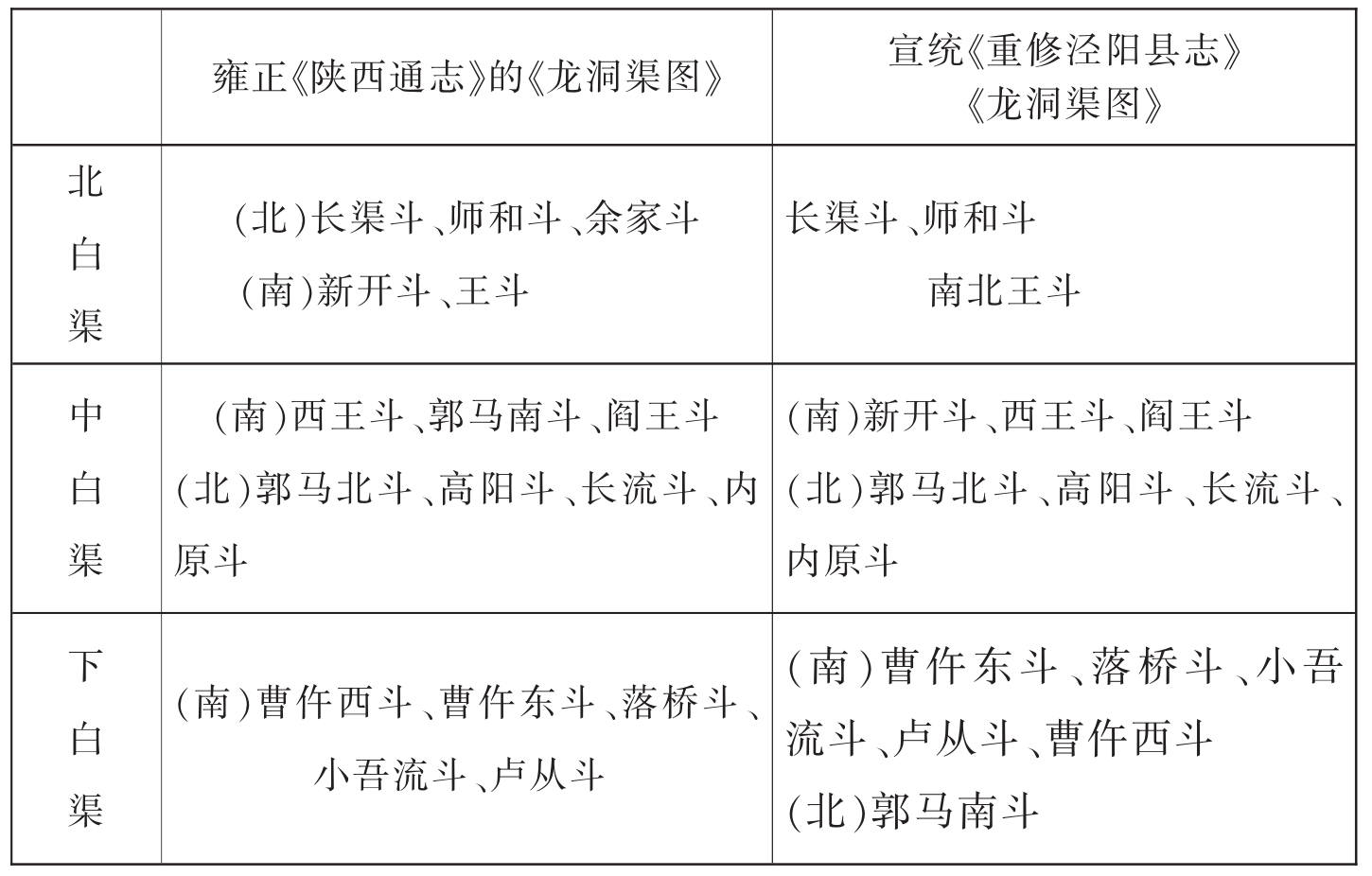

为了便于比较,我们将雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中符号所表示出的龙洞渠在平原地区的景观构成列表,如表5-6。

表5-6 陕西方志舆图中的龙洞渠支渠比较

续表:

从表中我们可以清楚地看到雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中符号所表现出平陆区的龙洞的差异仅有几处,如余家斗、新开斗及郭马南斗等,下面进行简要的分析。

1.余家斗和新开斗

雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中,龙洞渠过三限闸以后有向北的一条支流,为北白渠,也称上白渠,该渠流入三原,其北岸有长渠斗、师和斗及余家斗三斗,南岸有新开斗、王斗;在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中,北白渠上有长渠斗、师和斗和南北王斗,而没有余家斗,新开斗被标注在中白渠的北岸,虽然也在北白渠之南,但距北白渠远,而距中白渠近,按该图中注记的标注方式,新开斗应该是开在了中白渠北岸。

雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中对于北白渠的标注与该志的文字记载是一致的,除了“南北王斗”在图中简化成了“王斗”外,没有其他不同之处;而宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》中的文字记载中称北白渠有长渠斗、师和斗和南北王斗和新开斗,并称“王太岳《泾渠图考》北岸有余家斗,今无之,何时湮没,档案莫稽,胡志渠图亦无而所载北岸长渠师和余家三斗不知又何所据,抑或弗深考欤?”对于这一段按语,我们可以作如下理解:

首先,王太岳是乾隆七年进士,曾“由侍读出补甘肃平庆道,调西安,迁湖南按察使”,其《泾渠图考》是在乾隆时期,《泾渠图考》称北岸有余家斗,说明乾隆时期也还是存在,这也可以作为雍正时北白渠上的余家渠存在的旁证。

其次,在宣统时余家渠的确是不存在的。尽管记述者不知道余家渠何时消失的,但是胡志(即道光二十二年胡元煐总纂、蒋湘南编辑的《泾阳县志》)中在余家渠有无的问题上就出现了图与文字记载的矛盾,该志的第五卷《龙洞渠图》中确实没有标注余家渠,而第十三卷《水利考》中则有余家渠。这表明道光时期余家渠的存在已经成了一个问题,我们至少可以认为道光时期余家渠已经不像雍正、乾隆时期可以和长渠斗、师和斗相提并论了。

宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》对新开斗的记载非常明确,称“南岸开斗首为新开斗”,而且在按语中对余家渠的存在做了比较分析,对新开渠没有任何特别说明,因此新开渠在宣统时期仍然存在且位于北白渠的南岸。宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中将新开斗标注在了中白渠的北岸,是不正确的。

2.郭马南斗

马道桥以下泾阳县境内的龙洞渠的景观要素,除了白公斗和余家斗之外,其余景观要素的符号都是被标注在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》两图中的,并不存在有无之别。景观要素空间位置出现差异的情况也并不多,除上述北白渠的新开斗外,下白渠上的郭马南斗的空间位置也出现了差异。在雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中郭马南斗是在中白渠的南岸的,而在宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中郭马南斗却被标注到了南白渠的北岸,而且,也具有与南白渠相同的符号。从雍正《陕西通志》卷三九《水利一》和宣统《重修泾阳县志》卷四《水利志》的文字记载的情况来看,都与雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》的标注是一致的,而与宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中的标注不同,这与新开斗情况是一致的。按照与新开斗相同的理由,我们可以认为雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》对郭马南斗符号的标注是符合雍正时期的客观情况的,而宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中对上述景观的符号的标注是不符合宣统时期的实际情况的。

三、方志舆图中龙洞渠的客观性分析

在前面的分析中,我们对雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》和宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中龙洞的差异作了分析,在此过程中我们不难发现绘图者对于龙洞渠的认识是基本正确的,也就是说方志舆图基本上能反映龙洞渠的客观实际情况。

1.方志舆图中龙洞渠景观构成的客观性分析

龙洞渠的构成是十分复杂的,尤其是在龙洞渠的起始阶段,即在山区经行的一段;平原地区龙洞渠构成简单,但支渠数量大。通过与其他的舆图与文献记载的比较,我们可以看出雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中龙洞渠的客观性是比较高的,与客观历史事实不符之处没有标注碧玉泉、喷玉泉、暗流泉、鸣玉泉、调琴泉。这客观存在的碧玉泉等泉,由于地图概括的技术处理,使之被简化掉了,其根本原因在于这四泉在雍正时期,对于龙洞渠来说,不是足够重要,因此,应是主观原因与客观原因共同作用的结果。宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》对龙洞渠的各构成部分的标注与宣统时期的龙洞渠也基本相符,基本正确。

2.方志舆图中龙洞渠的空间位置的客观性分析

空间位置的确定是空间特征分析基础。雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》中所标注的龙洞渠的各构成部分的相对空间位置与各文献的记载基本符合,是比较正确的。宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》中龙洞渠的一些构成部分相对空间位置出现了问题,一是在山区的一段龙洞的渠身与其左侧、右侧的景观相对位置一致,如前所述,这可能是在制作中将三条线分别标注导致的,是制作不严谨导致的;二是在平原区的几个斗渠如新开斗、郭马南斗等的空间位置与事实不符,这同样是制作不严谨导致的。两处问题的产生既是舆图绘制技术的问题,也是舆图绘制态度的问题,总之是主观因素直接导致的,但它也间接地反映出宣统时期龙洞渠在宣统《重修泾阳县志》的编纂者及《龙洞渠图》的绘制者意识中的重要性不比雍正时期龙洞渠在雍正《陕西通志》的编纂者及《龙洞渠图》的绘制者意识中的重要性了。

3.方志舆图中龙洞渠的变迁的客观性分析

雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》与宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》的差异中有些是客观历史景观变化的反映,如闸口的消失及其渠首的变化,是符合事实的;但也有变化并不是客观历史事实的变化,比前所述碧玉泉等泉的出现、郭马南斗等空间位置的变化,都不是客观历史景观的变化,其原因亦如上面所分析的。

总之,就雍正《陕西通志》的《龙洞渠图》与宣统《重修泾阳县志》的《龙洞渠图》两图所涉及的70余处历史景观而言,从三个方面来考虑,已经表现出比较高的客观性,《陕西通志》的《龙洞渠图》尤为突出。这反映了人们对龙洞渠的认识是很清楚的、细致的和准确的,反映了人们对龙洞渠的重视与龙洞渠本身对于区域的重要性。