第一节 山河堰

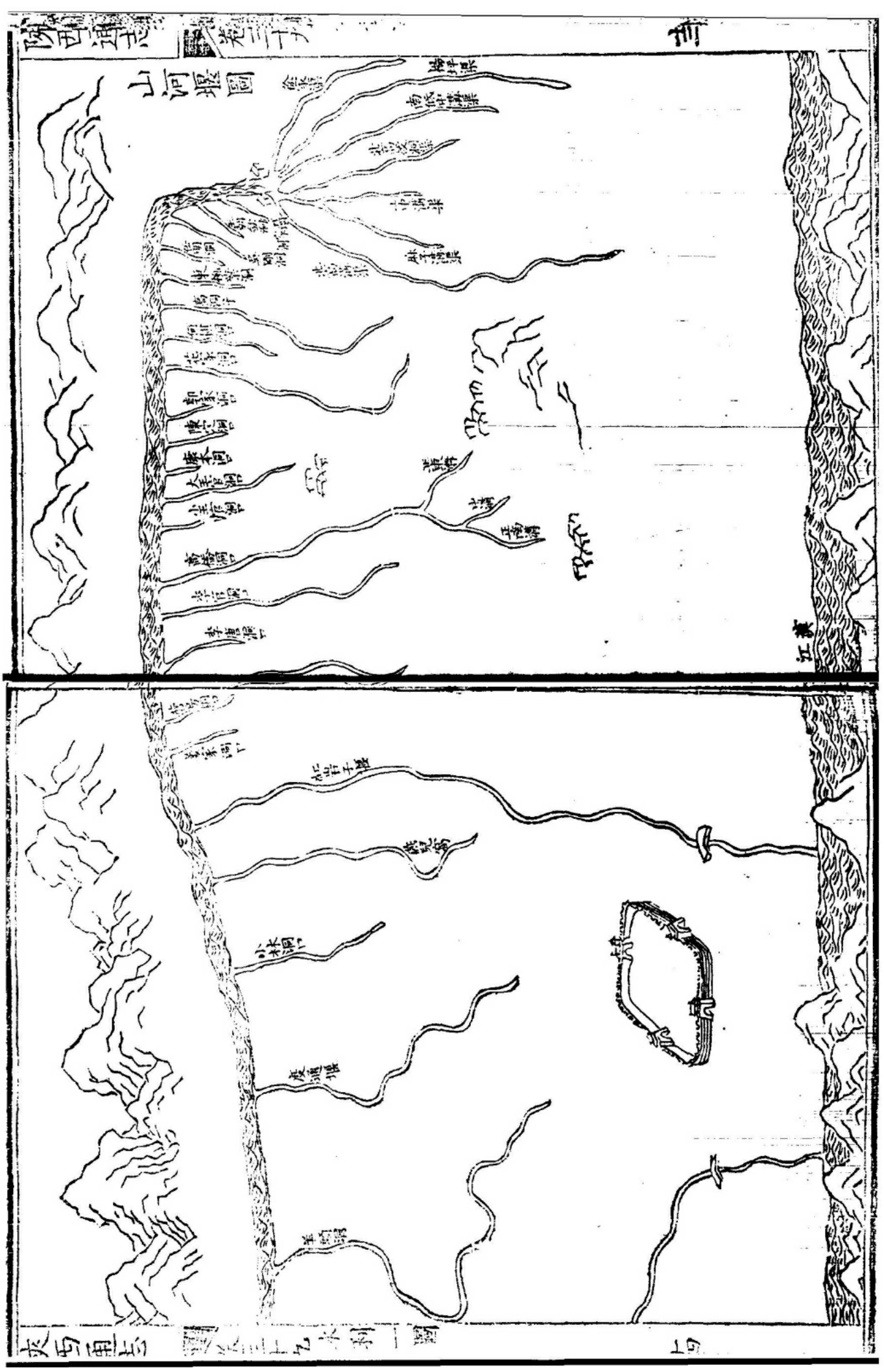

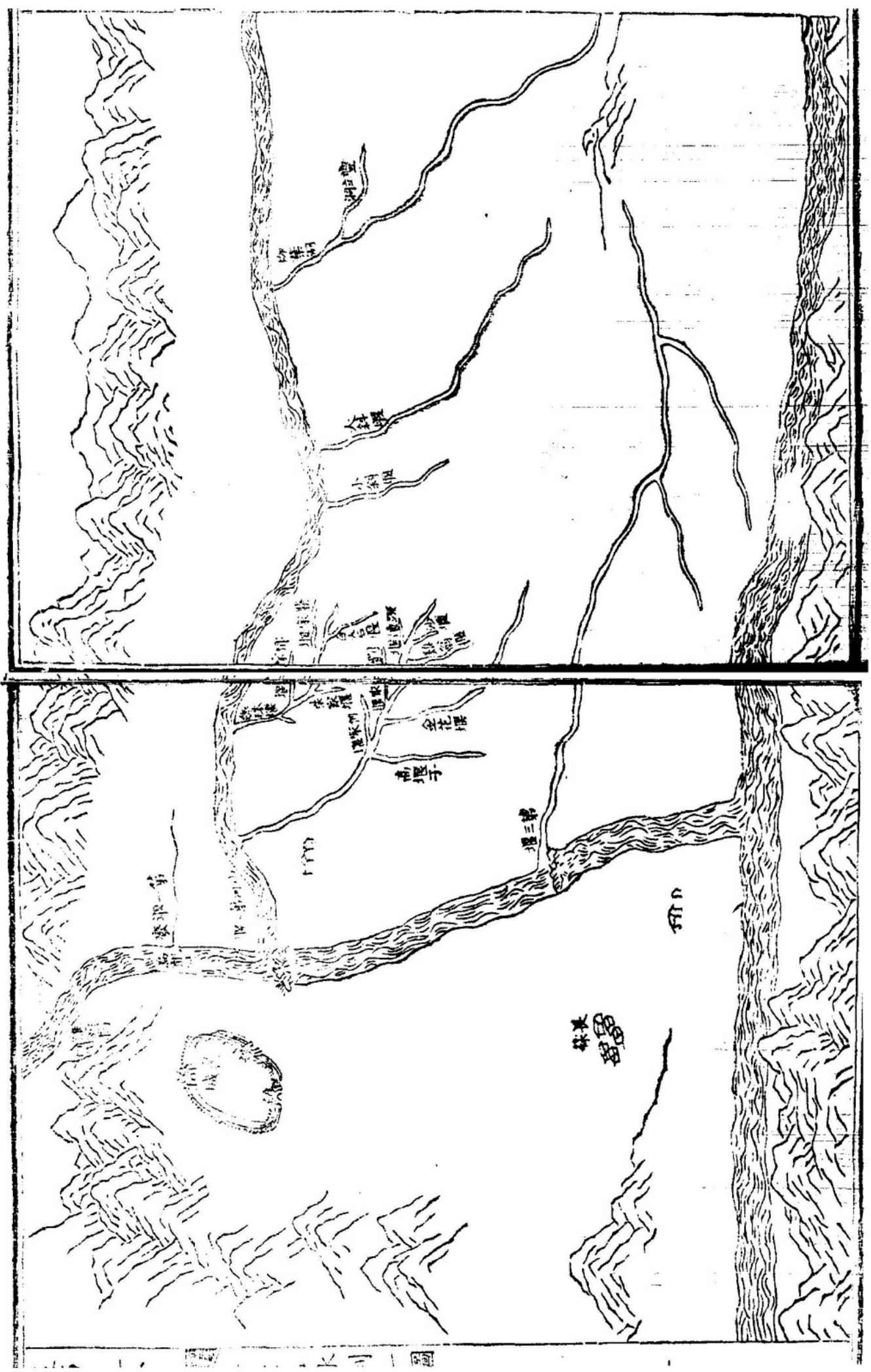

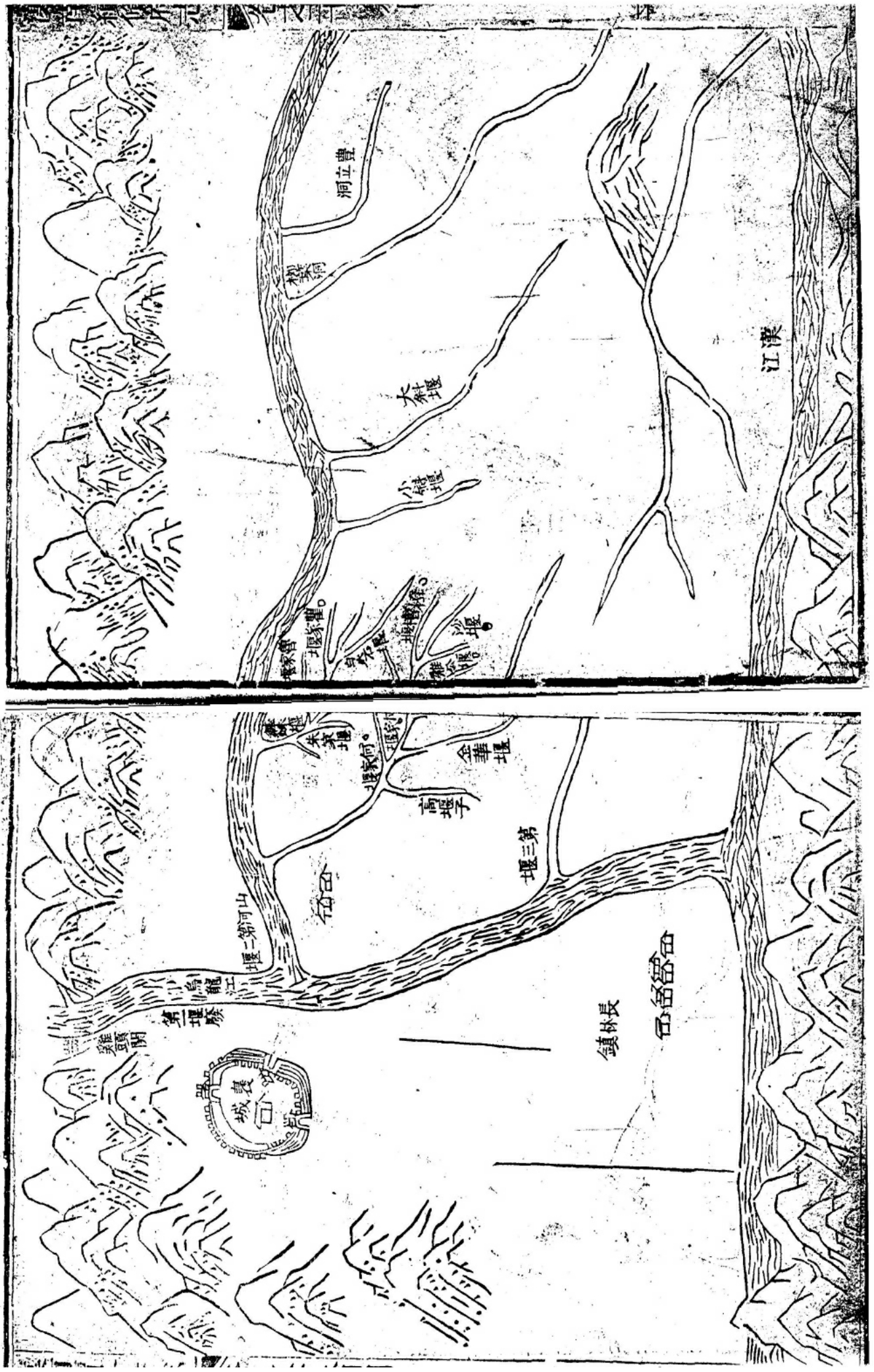

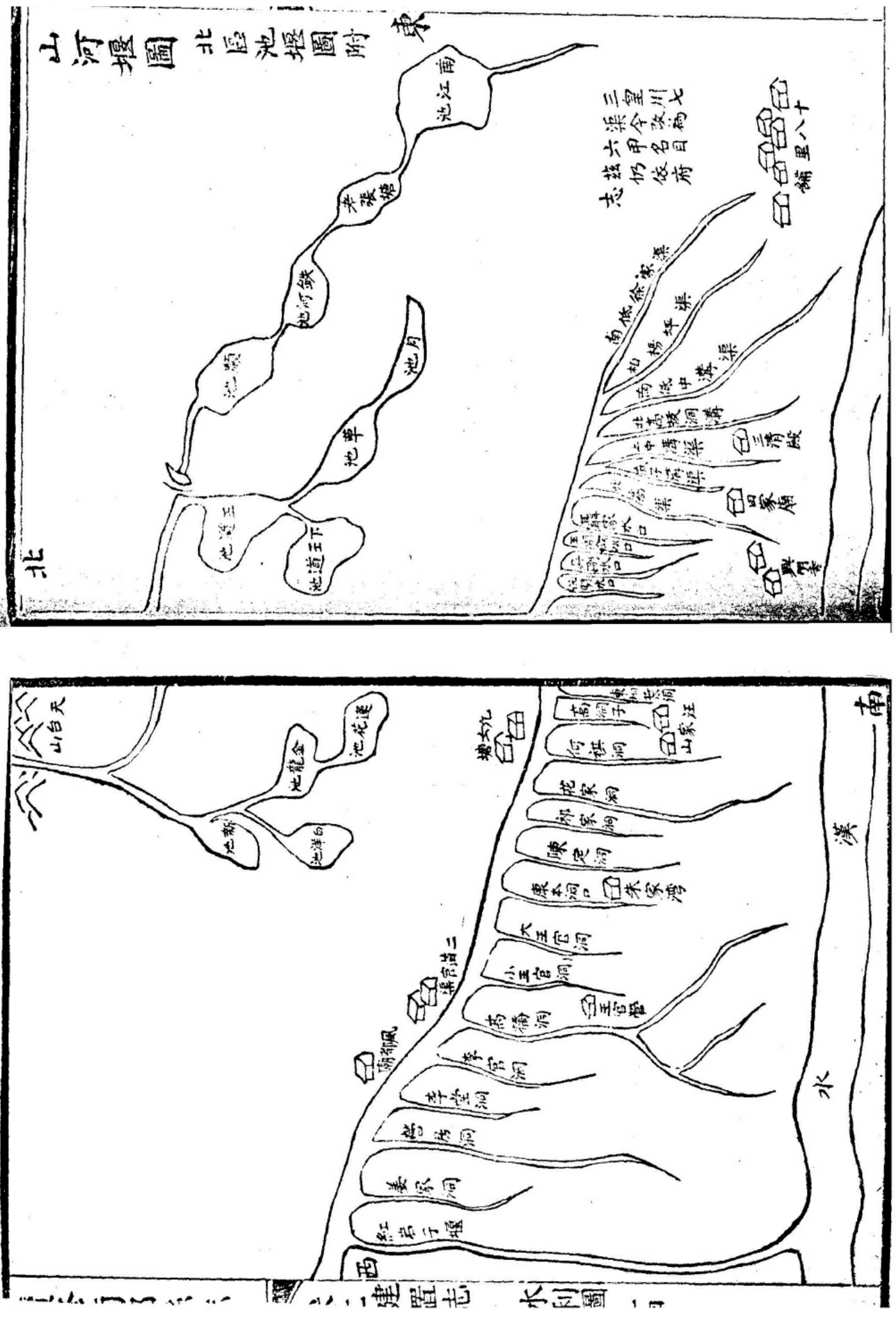

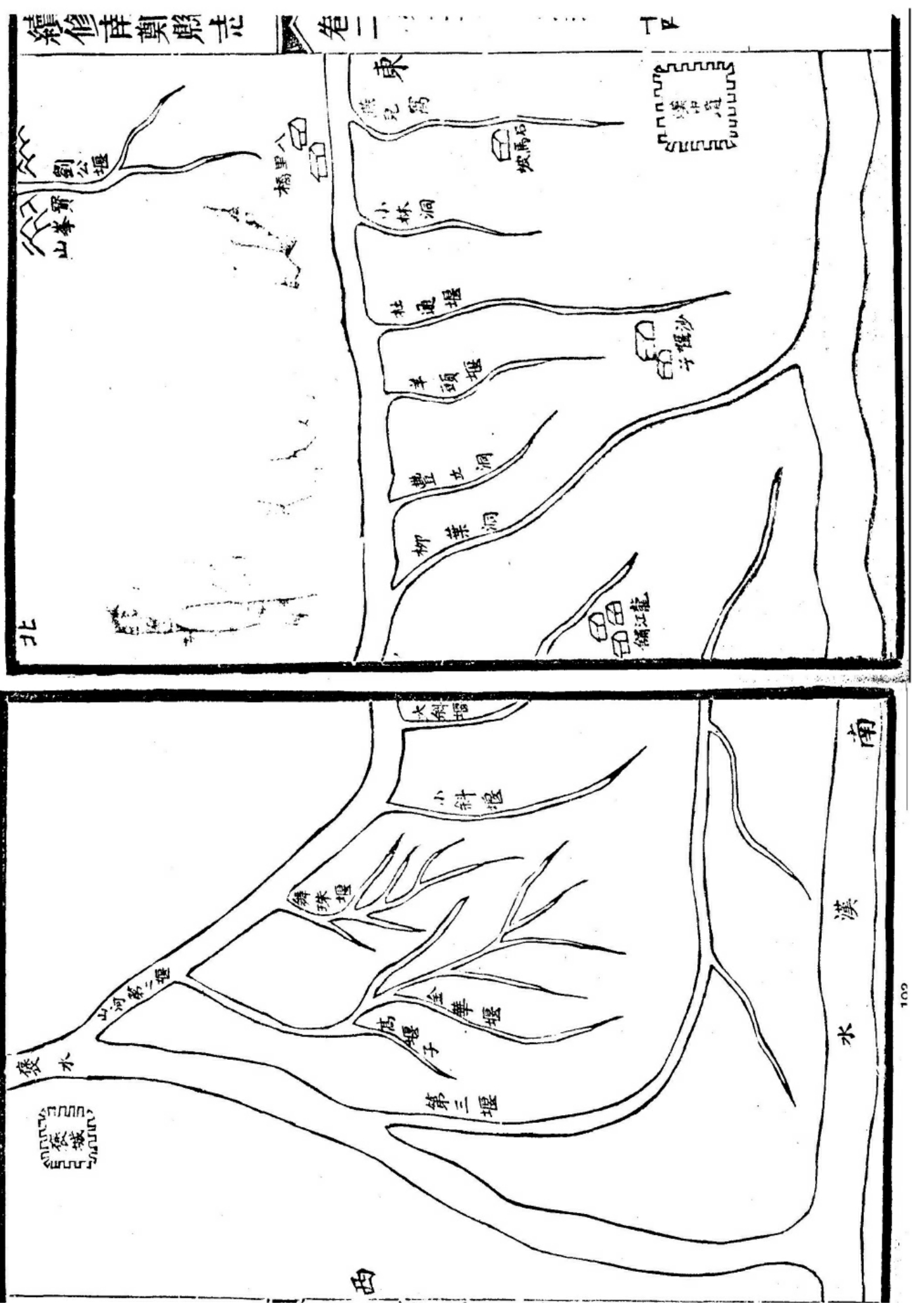

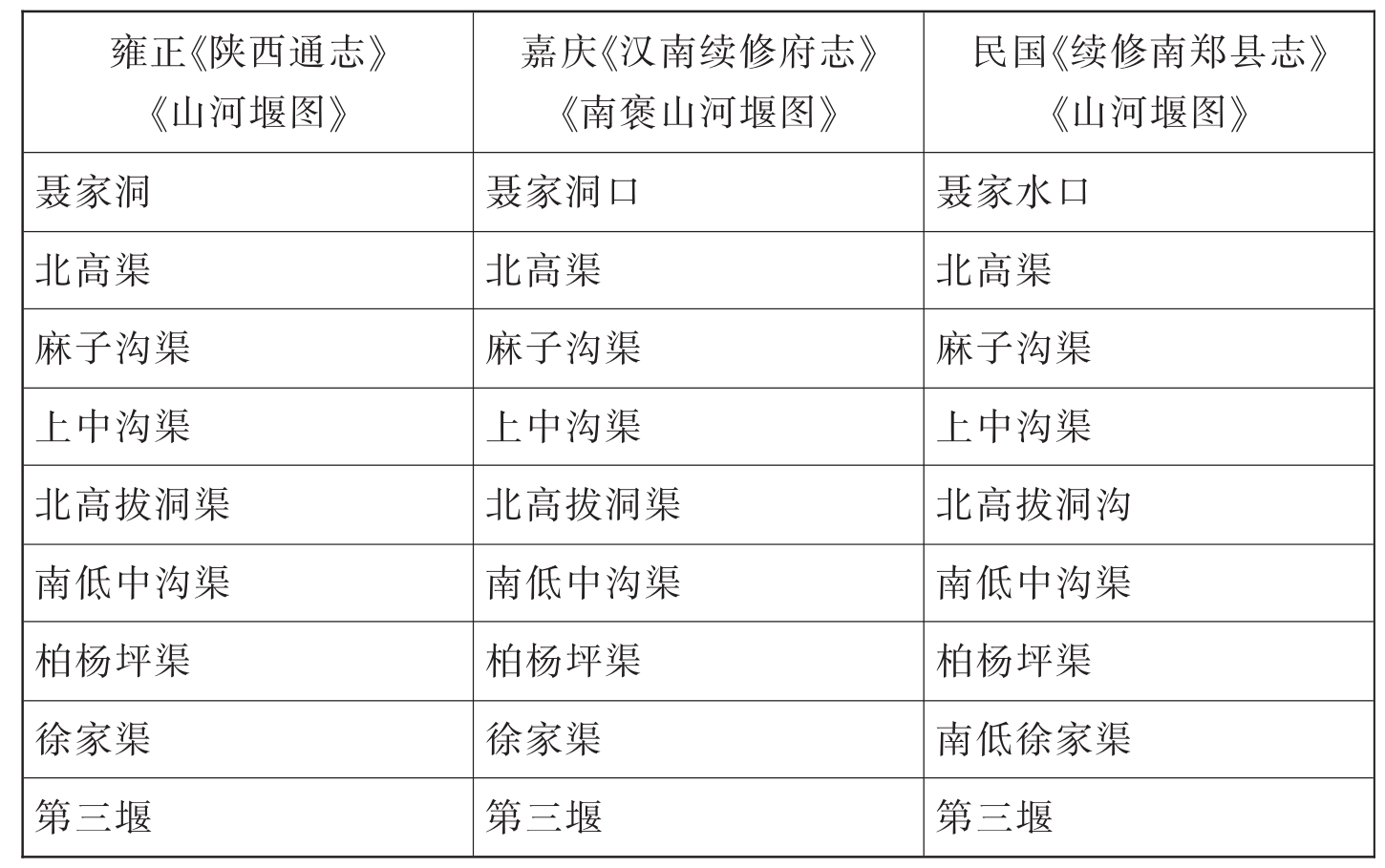

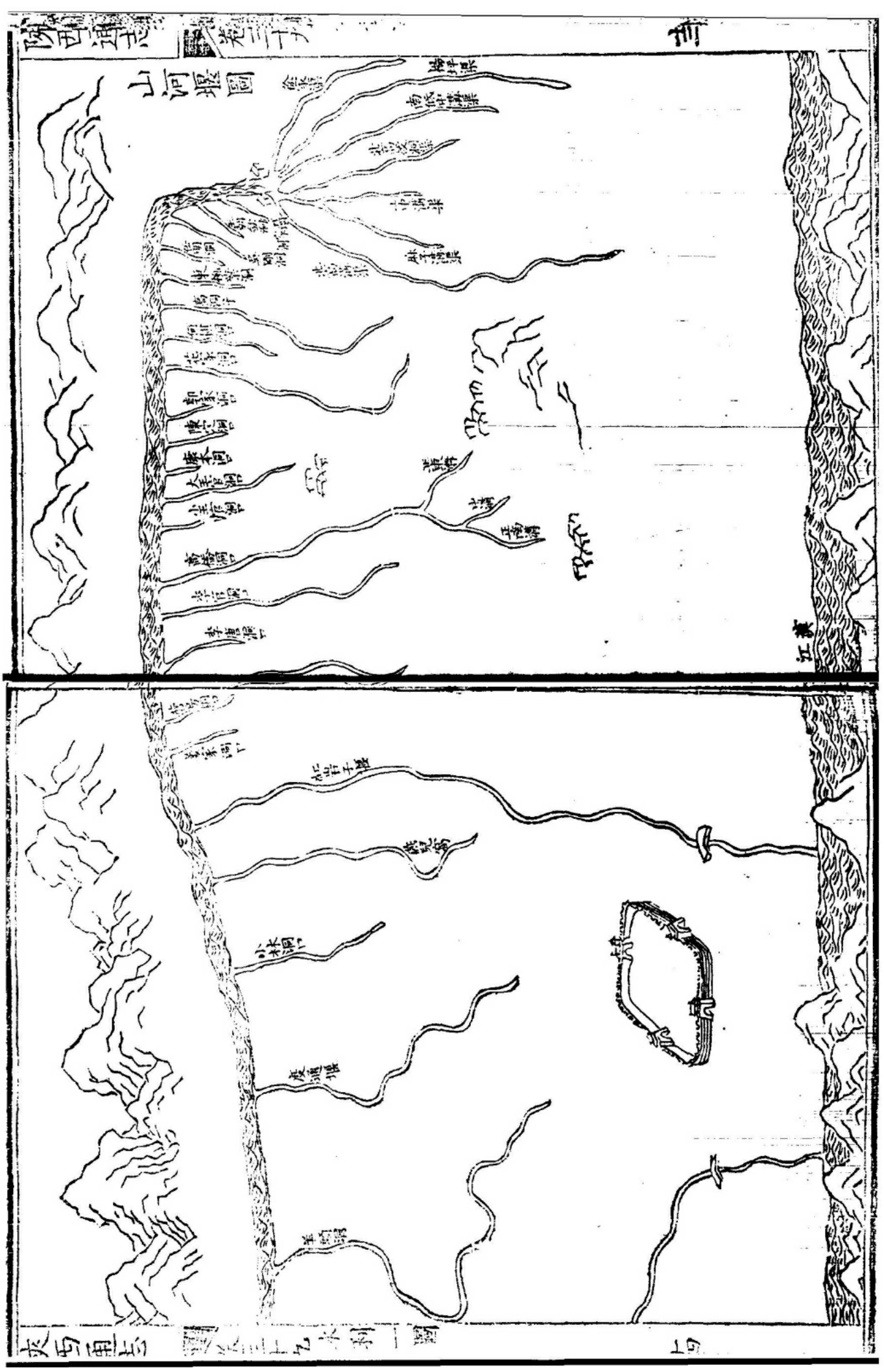

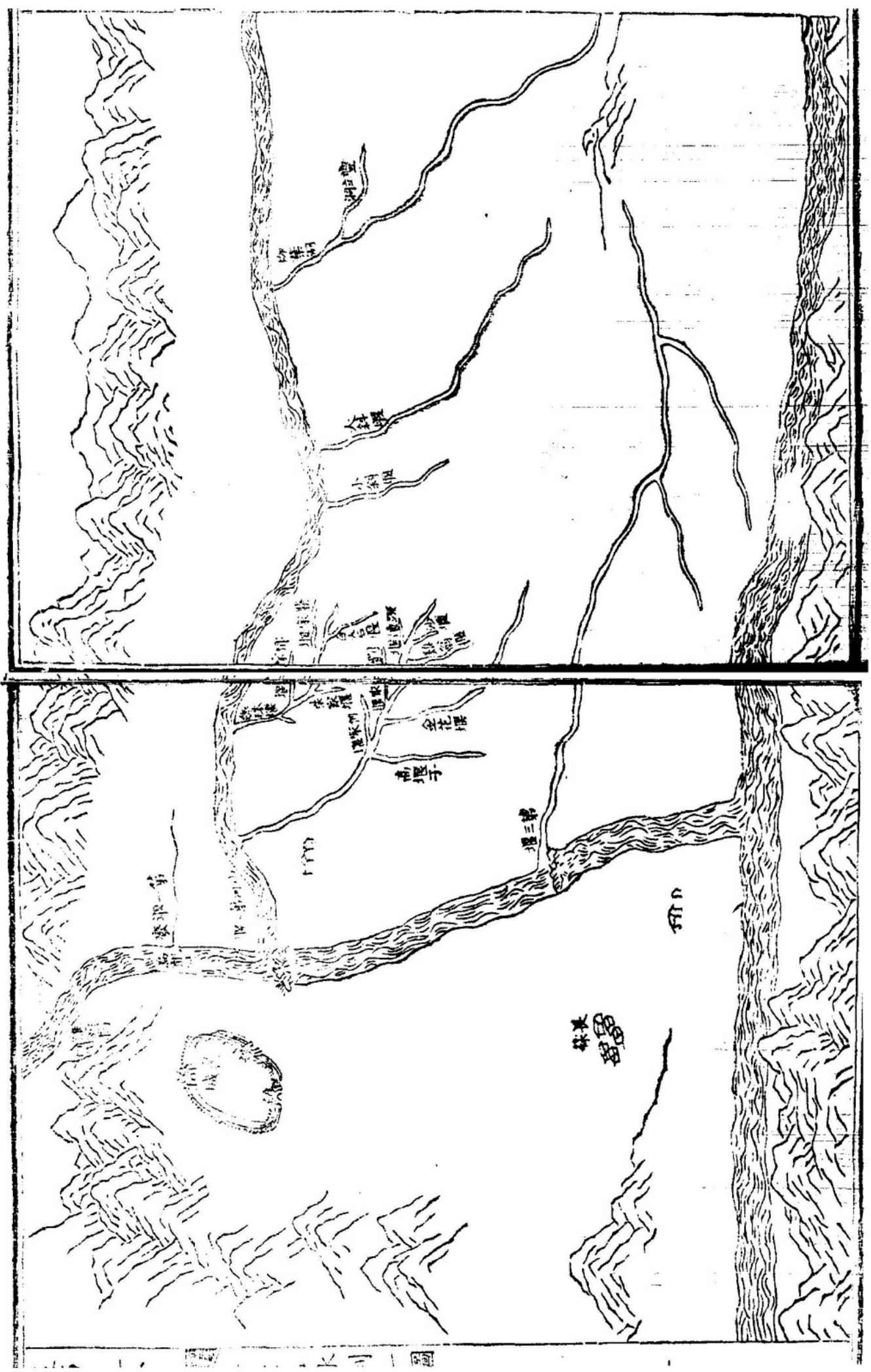

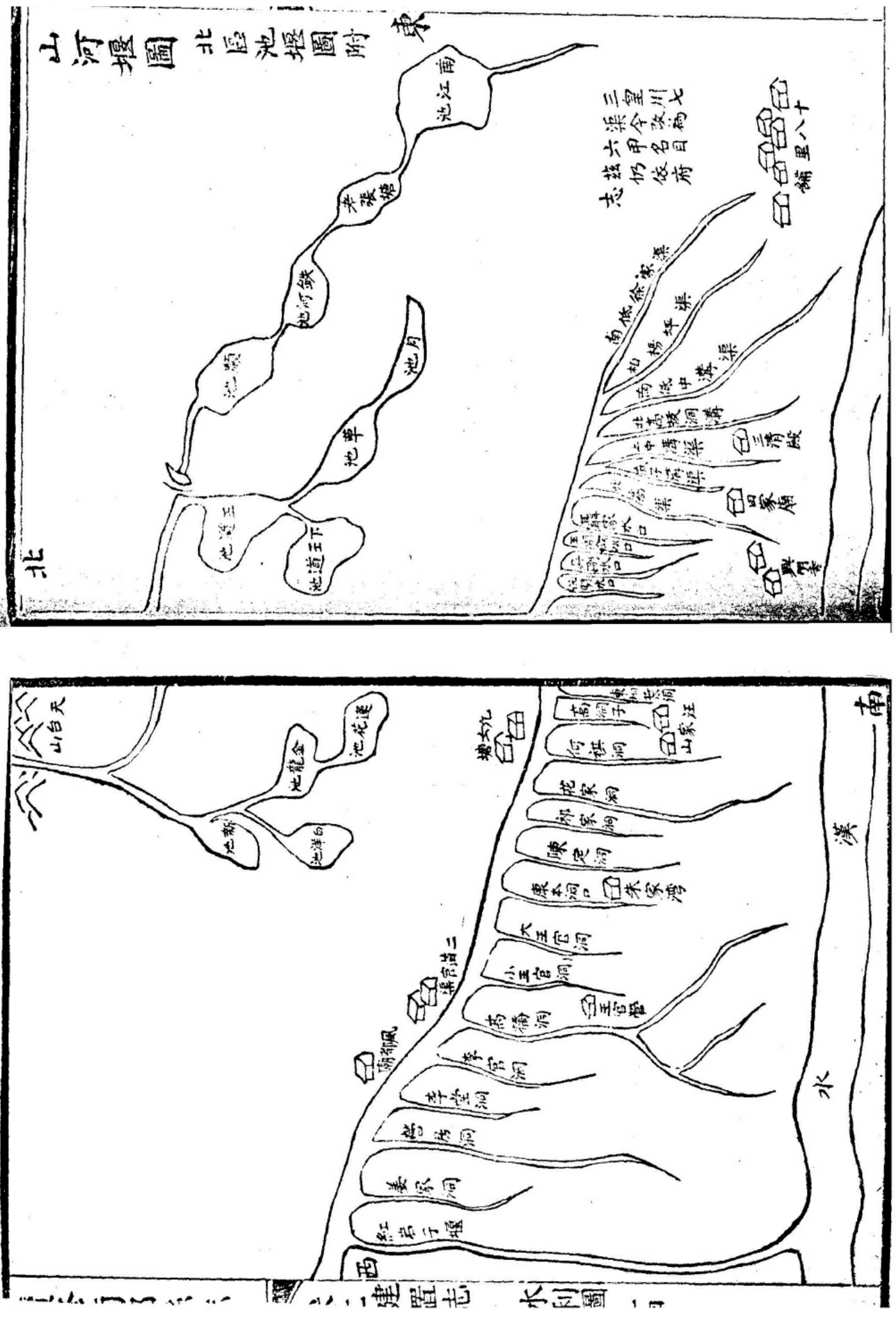

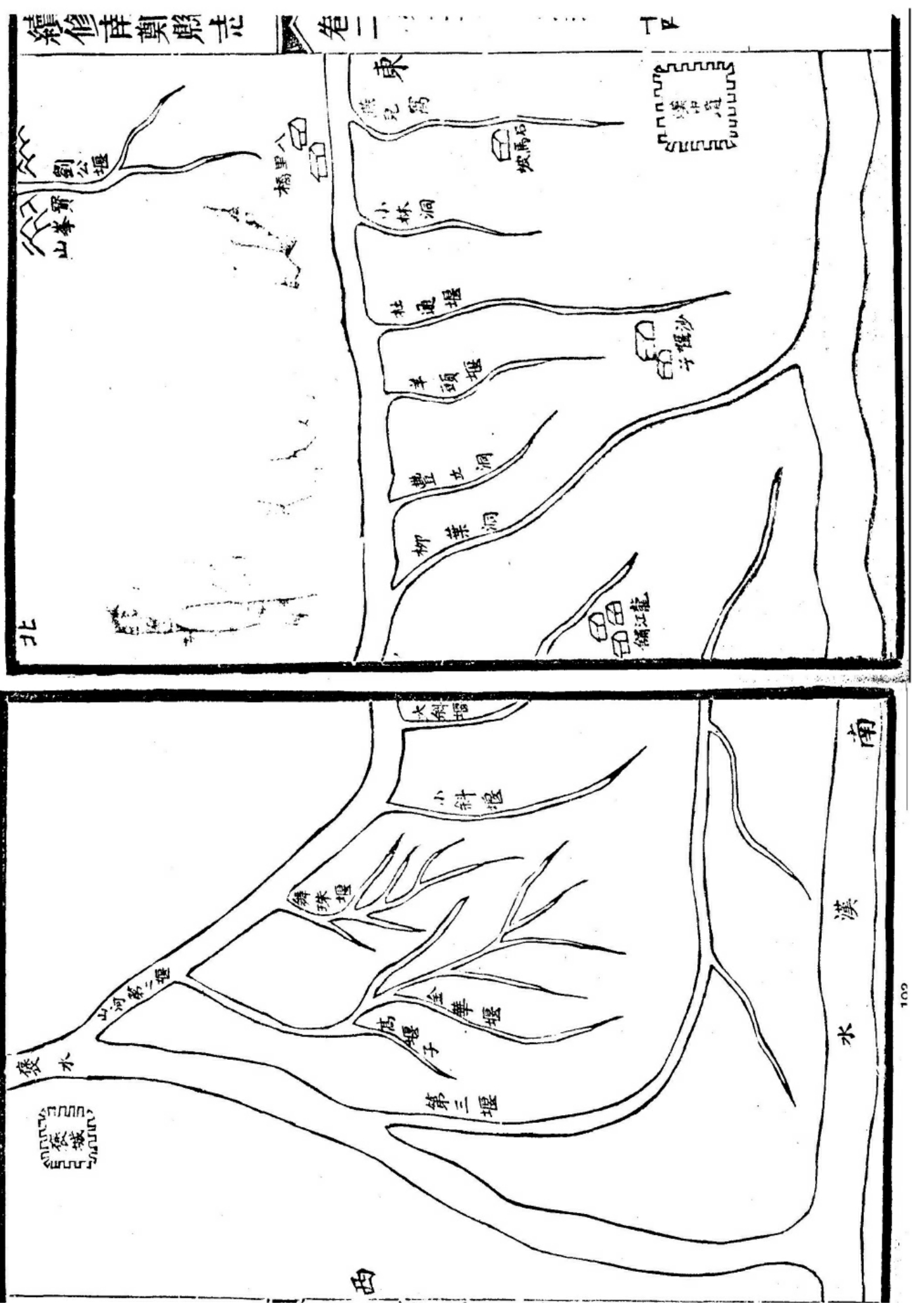

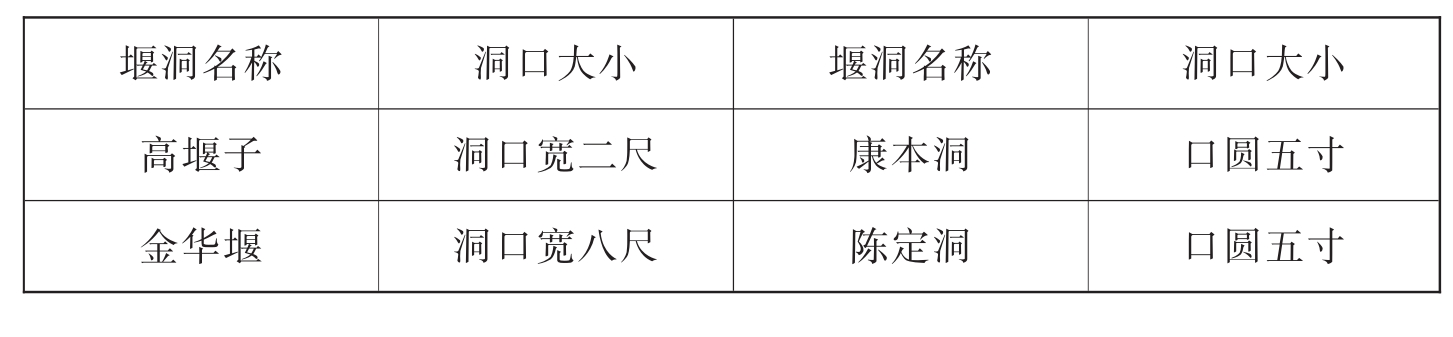

山河堰是古代陕西最大的水利工程之一,“世传为汉萧何所作”[1]。至清代多种方志舆图中有其专图,如雍正《陕西通志》卷三九的《山河堰图》(图5-1)、嘉庆《汉南续修府志》卷之二○的《南褒山河堰图》(图5-2)与民国《续修南郑县志》卷二《建置水利图》的《山河堰图》(图5-3),都比较完整直接地表现出了山河堰的全貌。

一、方志舆图中山河堰的构成及其相对空间位置

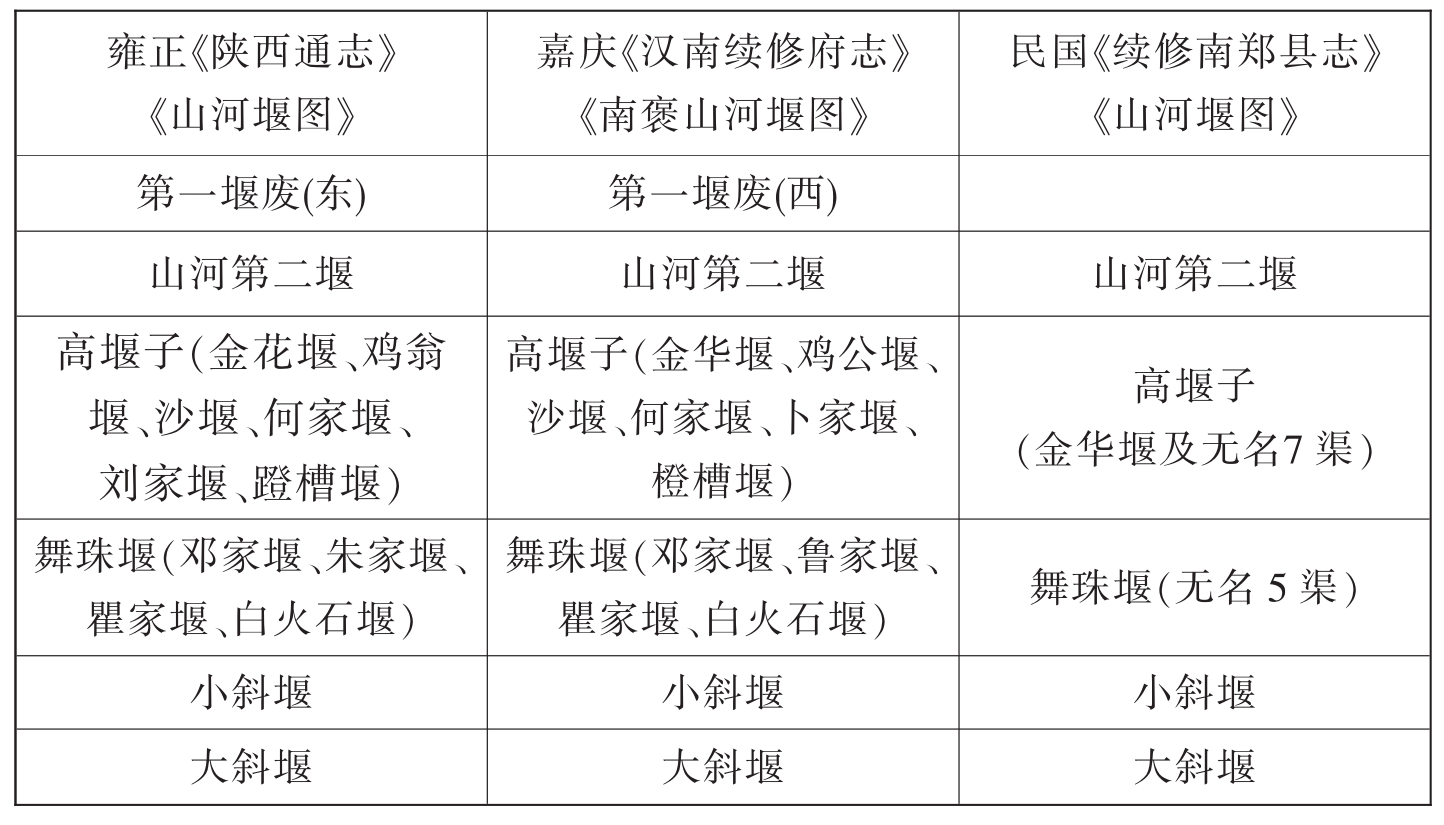

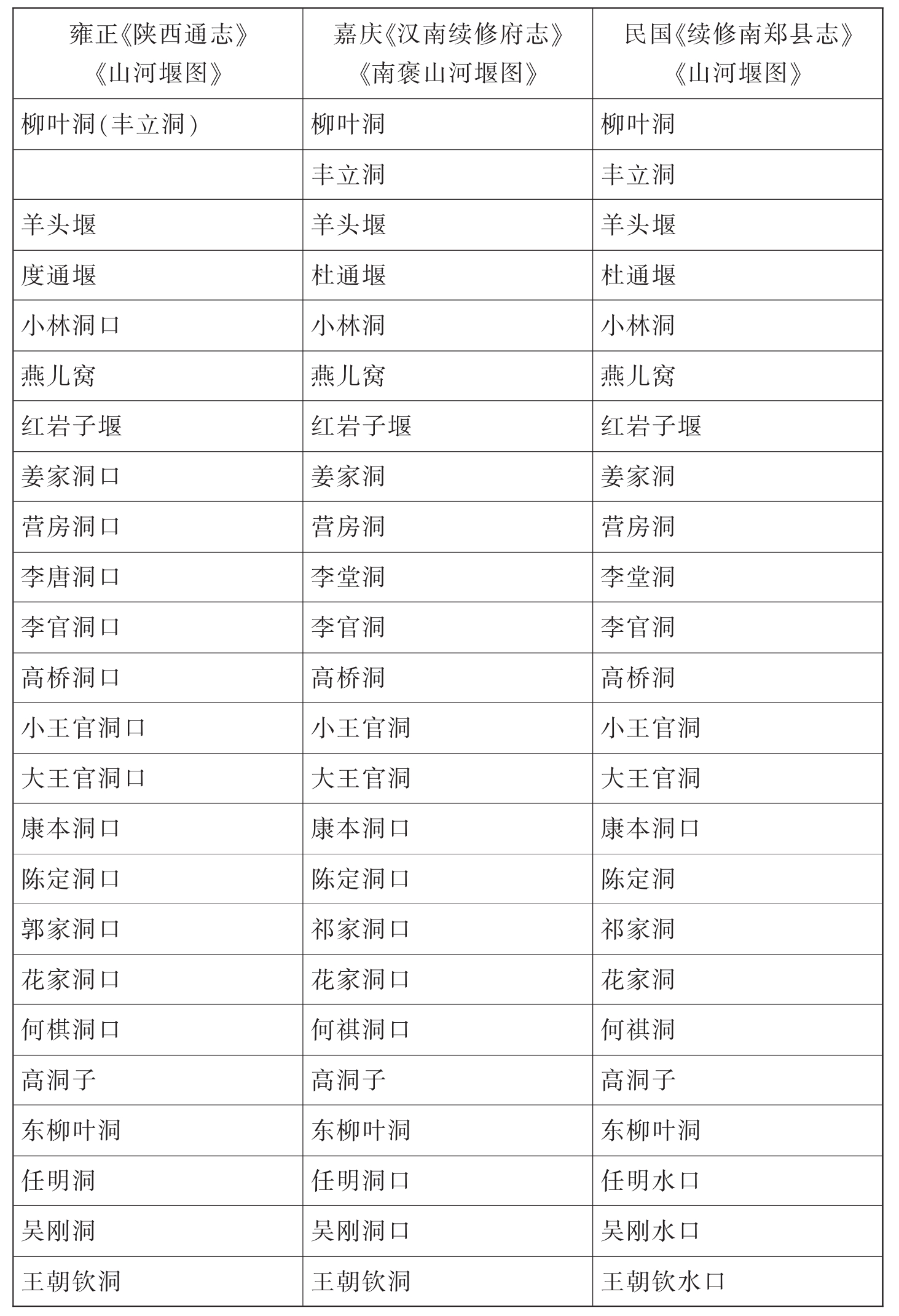

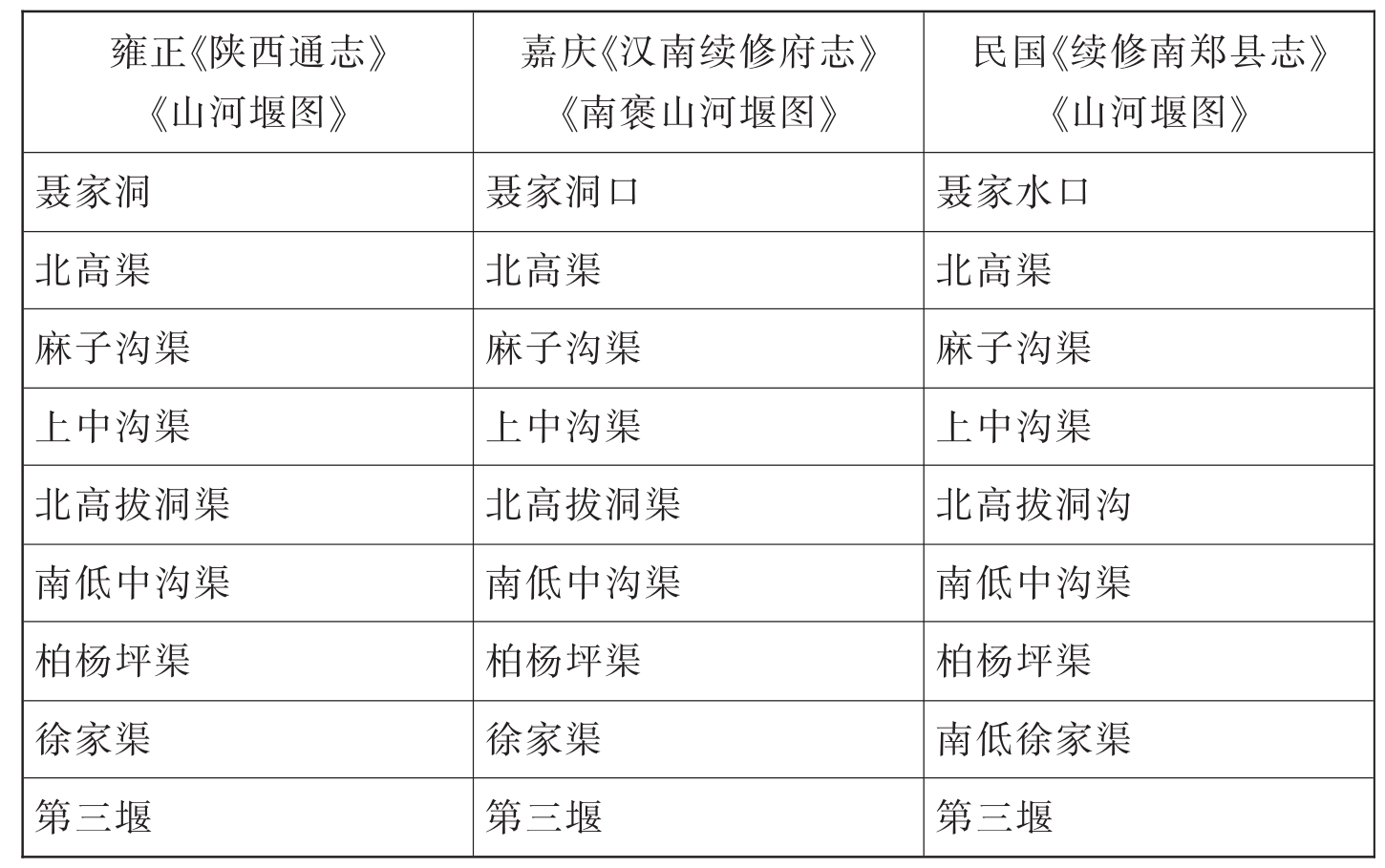

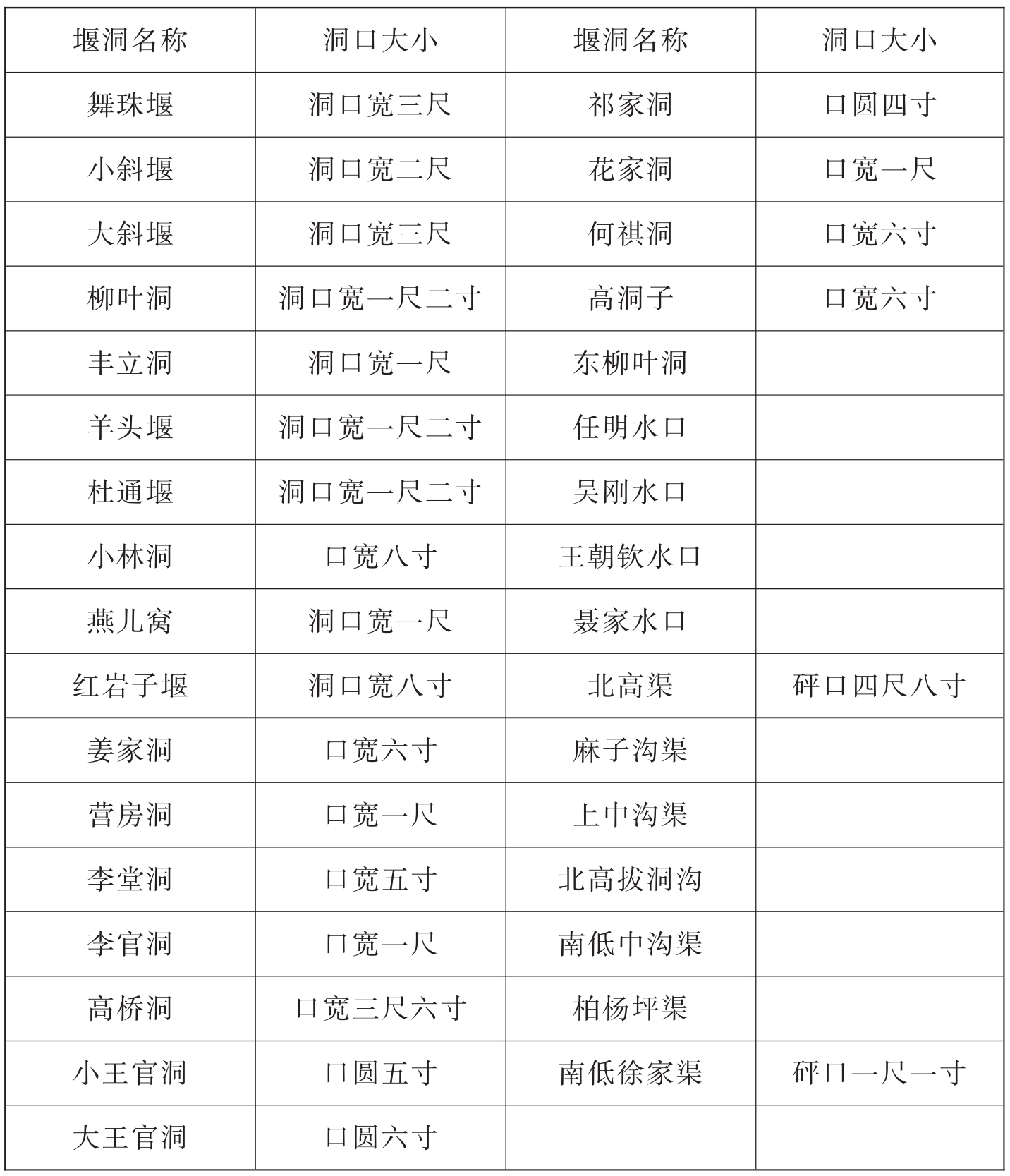

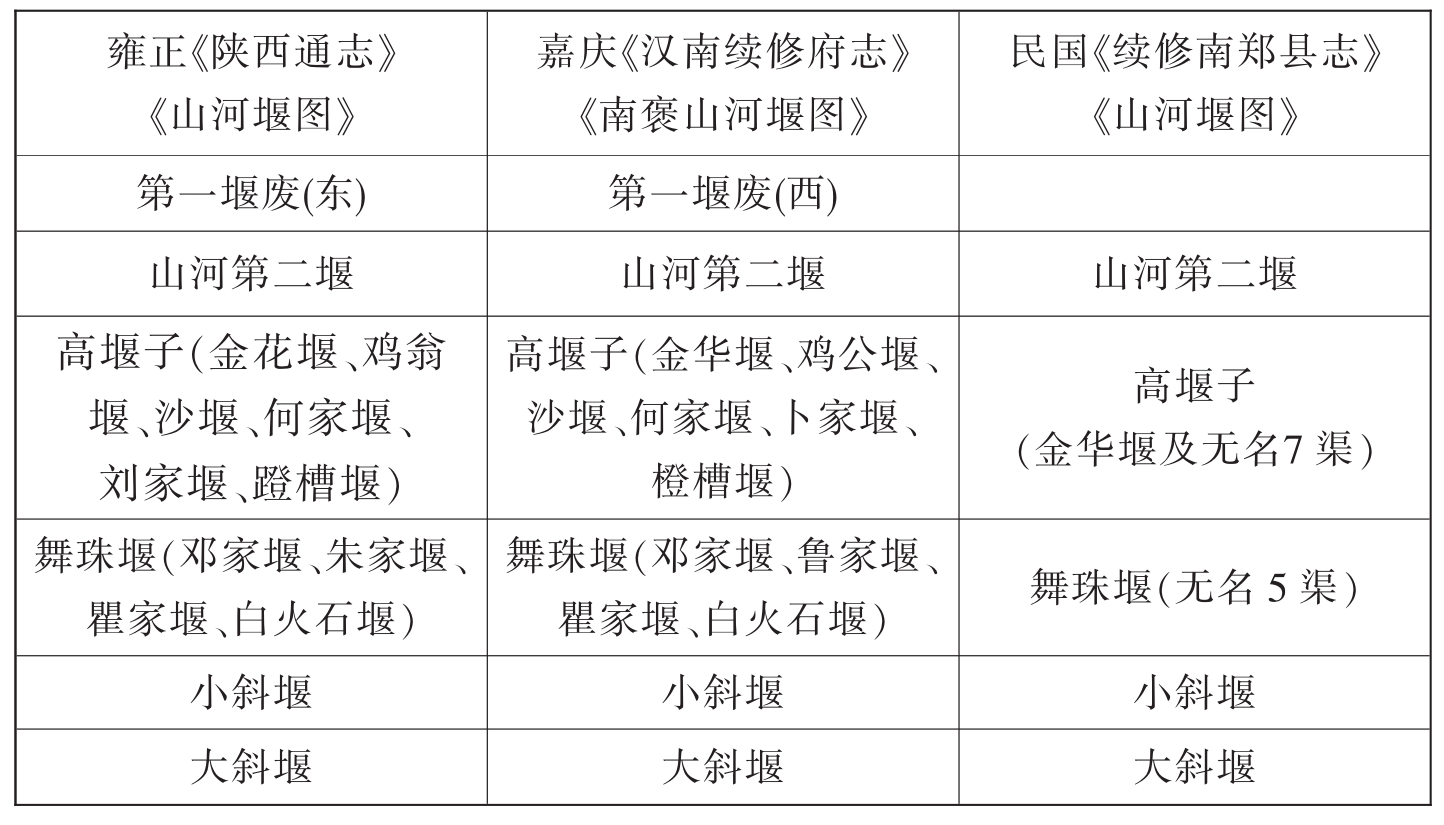

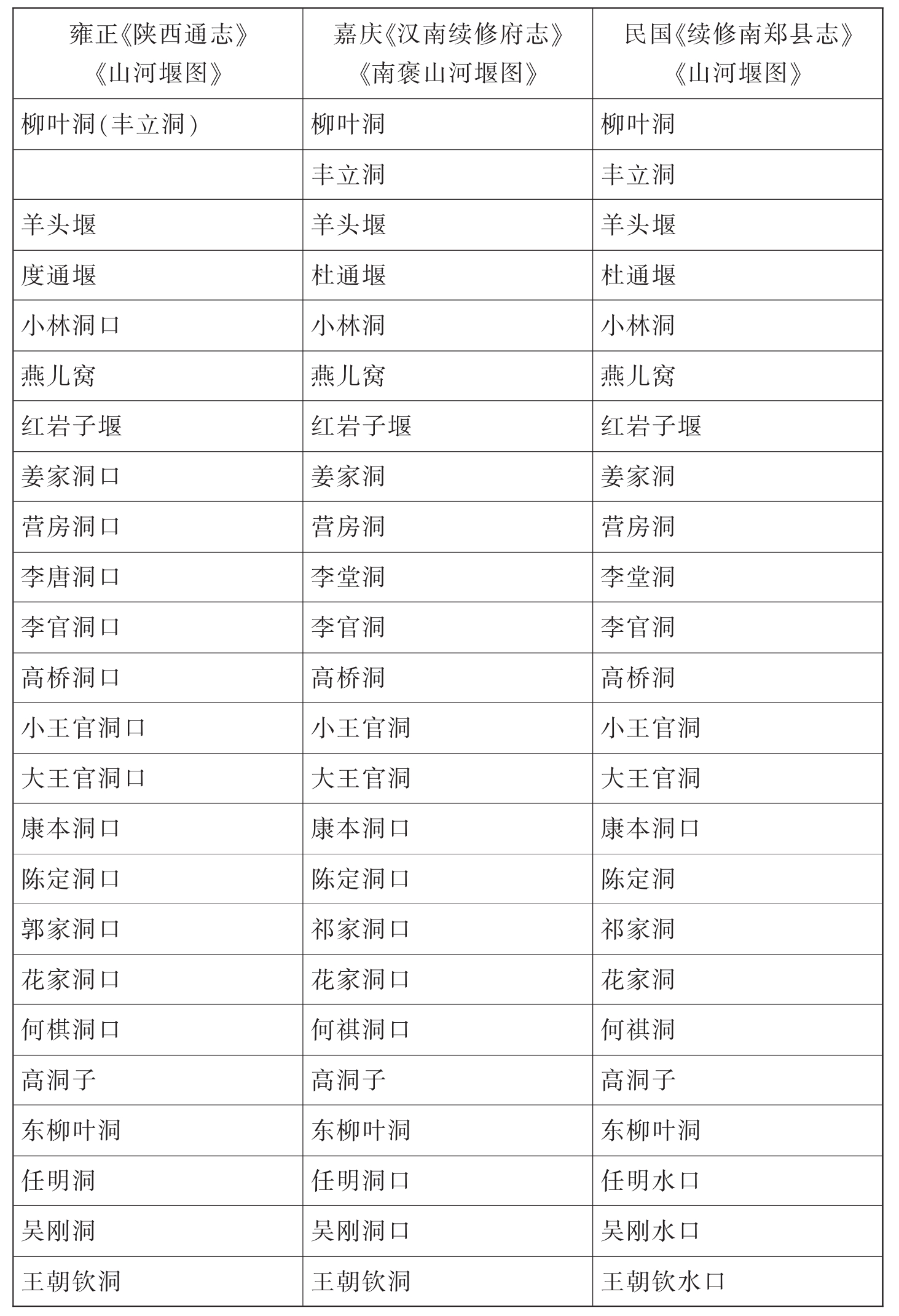

粗略来看,在雍正《陕西通志》的《山河堰图》、嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》与民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中,关于山河堰的分水洞渠的标注具有明显的大同小异的特点,细致比较,三幅图中山河堰的构成及其相对空间位置如表5-1。

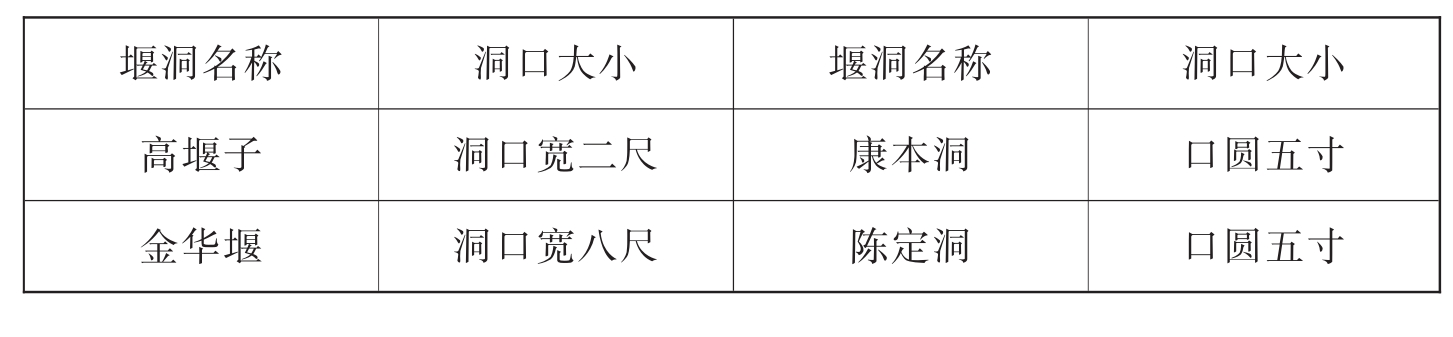

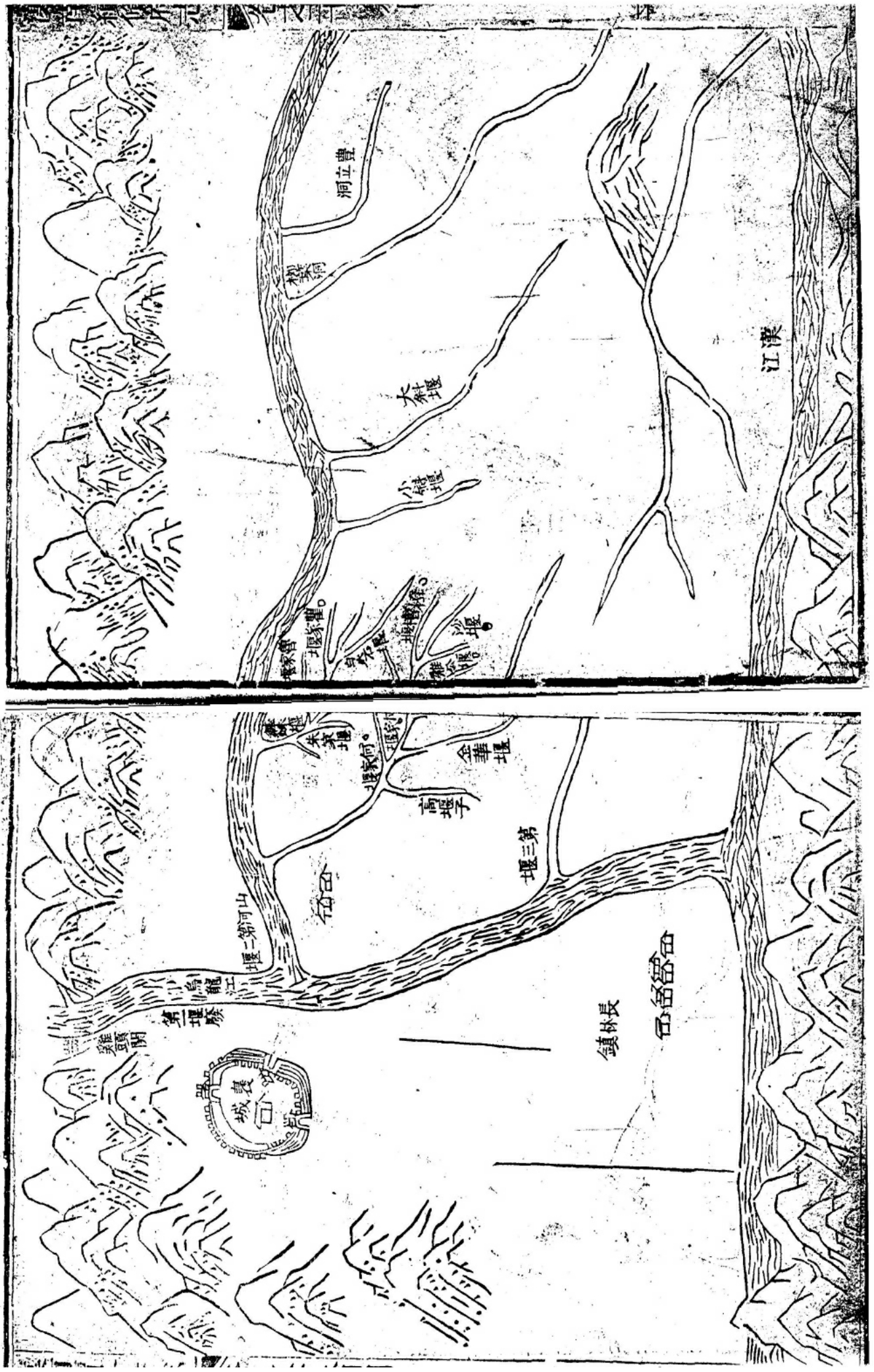

表5-1 陕西方志舆图中的山河堰构成及其相对空间位置

续表:

续表:

由上表我们不难看出,雍正《陕西通志》的《山河堰图》、嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》与民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中的山河堰在以下几个方面表现出相同的特征:一是褒水河上的山河堰不只一条,从名称上看,有三条;二是山河堰第二堰为最大一道堰,支流众多,但名称基本相同。

由表中我们也不难看出,三图中存在着不少的差异,其最多的差异在于文字注记的差异,其中有的是同音字或近音字,如“蹬槽堰”与“橙槽堰”、“度通堰”与“杜通堰”、“鸡翁堰”与“鸡公堰”;有的是称谓习惯不同,如“小林洞”与“小林洞口”、“任明水口”与“任明洞口”、“徐家渠”与“南低徐家渠”等等;有的应是错标,如“北高拔洞沟”应为“北高拔洞渠”。而各图中符号表现出来的景观的要素构成与相对空间位置的差异比较明显的主要有三处,一是“第一堰”的位置,二是高堰子和舞珠堰的各分支渠洞渠,其名称表现出来的应是不同的渠,三是柳叶洞与丰立洞空间位置关系。

1.第一堰

图5-1 雍正《陕西通志》的《山河堰图》(一)

图5-1 雍正《陕西通志》的《山河堰图》(二)

图5-2 嘉庆《续修汉南府志》的《南褒山河堰图》(一)

图5-2 嘉庆《续修汉南府志》的《南褒山河堰图》(二)

图5-3 民国《续修南郑县志》的《山河堰图》(一)

图5-3 民国《续修南郑县志》的《山河堰图》(二)

在雍正《陕西通志》卷三九的《山河堰图》中,在乌龙江(即褒水,又名黑龙江)东侧由北而南第一道水渠的符号旁注记有“第一堰废”,而在嘉庆《汉南续修府志》卷之二○的《南褒山河堰图》中“第一堰废”的注记改到了乌龙江的西侧,民国《续修南郑县志》卷二《建置水利图》的《山河堰图》中则没有这样的符号和注记。

关于第一堰,雍正《陕西通志》引用《县册》称“黑龙江水入县界南流至鸡头关下筑堰截水,第一堰名铁椿堰,在县北三里,相传以柏木为椿,今废”,作为褒水河上的第一大堰,它其实也是最早的水利工程之一,在褒城县北三里,其渠相对褒水的位置说法不一,雍正《陕西通志》引用窦充《曹公碑记》称“第一堰东西分渠溉本县田”,是说该堰截褒水河之水,在东西两侧都有渠道。而雍正《陕西通志》同时引用杨绛《山河堰记》称山河堰“导褒水,限以石,顺流而疏之,自北而西者注於褒城之野,行於东南者悉归南郑之区”,这里所说山河堰可以有两种理解:一是山河堰为一堰,指山河第一堰,或如第一堰相似的某一堰;二是指在褒城境内的褒水各堰的总称,即山河诸堰,金时“褒斜口古有六堰”,山河第一堰当为最北一处。清雍正时可考者仅有三堰,第二堰、第三堰仍然发挥着巨大的灌溉效能,二者均分灌南褒二县,皆在褒水东侧;但这时山河第一堰已废,这一堰对于灌溉已无实际功用。《县册》对它的记录说明该堰的影响,但其相对于褒水的确切位置没有明确说明。雍正《陕西通志》的《山河堰图》将第一堰标在褒水东侧不知缘于哪种解释;嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》将第一堰标注在褒水西侧,则是与当时人们对山河第一堰的认识有关:“山河第一堰,在褒城北三里,一名铁椿堰,相传以柏木为樁,在鸡头关下筑堰截水,东西分渠,溉褒城田,今堰久废,其故址亦无可考,疑即自北而西导於褒城之野者”[2],嘉庆《汉南续修府志》的编纂者将“自北而西者注于於褒城之野”的那道堰与山河第一堰联系起来,但这种联系还是不确定的、有怀疑的,而嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》的绘制者则没有将编纂者的怀疑和不确定在图中表现出来,当然事实上也是难以表现的。民国时人们对于二者的关系加以进一步确认,称“宋绍兴间,宣抚使吴璘驻节汉中,访山河堰灌溉之原,导褒水限以石,顺流而下,自北而西者导於褒城之野,即第一废堰”[3],但并没有讲明原因,其结论也应与嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》对山河第一堰的标注有关。这表明在嘉庆、道光时人们已经看不到山河第一堰的旧迹,只能靠古文的只言片语去推测它的位置了。因此,两幅图中对山河第一堰空间位置的标注都不是以景观的客观实际来标注的,因为都没关于实际上山河第一堰空间位置的确切信息。

2.高堰子和金华堰

在雍正《陕西通志》的《山河堰图》中,高堰子与金花堰、鸡翁堰、沙堰、蹬槽堰、刘家堰、何家堰等共七渠,为山河第二堰大渠的第一条支渠上的七条小渠,在嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》中,也以同样的方式标注8条渠,分别为高堰子、金华堰、鸡公堰、沙堰、橙槽堰、卜家堰、何家堰,在沙堰与橙槽堰之间的一条堰没有名称注记。关于这一组水渠,两图中最为明显的是多出的那一条;其次就是有一条渠在前一图中的名称为“刘家堰”,而在后一幅图中名称成了“卜家堰”。在民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中,相对应的一组水渠符号中,只标注了“高堰子”和“金华堰”两个名称。由山河第二堰向南分出的第一条支渠共多少条分支渠道,又分别是哪几条渠?

雍正《陕西通志》卷四○《水利二》对于山河第二堰的最初几条分支渠道记载的比较详细:

第二堰:乃山河堰之正身也,堤长三百六十步,其下植柳,筑坎名曰柳边堰,分水溉田首为

高堰子,经流鲁家营,灌田三百五十亩,第二堰水又东流三里为金华堰,经流新营村支分小堰七,首

鸡翁堰,灌马家营田三百亩,次

沙堰,灌张家营田九百亩,次

周家堰,灌上清观田三百亩,次

崔家堰,灌张家营田二百亩,次

何家堰,灌何家庄田二百亩,次

刘家堰,灌谭家营田一百亩,次

蹬槽堰,灌柏乡田五十亩。

我们不难看出:

作为山河堰的第一道分水渠,高堰子的开口是在山河堰上的主干道上的,而且没有分支渠道;

高堰子与金华堰都是山河堰的支渠,都开在山河堰主干道上,而且二者沿山河堰主干道相距有三里之遥,因而是具有相同地位和不同取水口的两条在空间上不相干的支渠。

金华堰为山河堰的第二条支渠,这条支渠的下游又分有七道小渠,也是截堰而成的,其中包括了雍正《陕西通志》的《山河堰图》中出现的鸡翁堰、沙堰、蹬槽堰、刘家堰和何家堰五堰,还有周家堰和崔家堰。对这七道小渠的空间位置的表述,雍正《陕西通志》文字记述是仅用“首”、“次”,来表示的,这种表示只能说明各小堰由金华堰渠口向下的位置顺序,不能说明各小堰是在金华堰支渠之左还是之右,但是我们可以认为鸡翁堰、沙堰、蹬槽堰、刘家堰、何家堰五堰是金华堰这一支渠上的堰,其取水口应自上而下依次排列,可以此来推断各小堰在金华堰上的前后顺序。

关于小渠堰的排列顺序,舞珠堰表现得中规中矩,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中称:

第二堰水又东三里为

舞珠堰:经流周家营支分小堰五,首

鲁家堰:灌殷家营田二十亩,次

邓家堰:灌周家庄田八十亩,次

朱家堰:灌王家营田一百二十亩,次

瞿家堰:灌许家庄田二百亩,次

白火石堰:灌周家营、哈儿沟田二百八十亩。

雍正《陕西通志》的《山河堰图》中“舞珠堰”被标注在了山河堰主干道的下侧、舞珠堰引水口的下方的右侧、小的分支渠堰的上方;而各小渠堰除了“鲁家堰”的名称没有标注其上外,其余邓家堰、朱家堰、瞿家堰和白火石堰都被标注在图上,而且是以从上至下的顺序标注,所以图中舞珠堰的标注是与以上文字的记述相吻合的。

我们将雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中记载的高堰子和金华堰的情况与雍正《陕西通志》的《山河堰图》中标注的高堰子和金华堰对比,很容易地看出其中明显的实质性差异:图中高堰子与金华堰被标注成为山河第二堰的主干道上的第一条支渠之上的更小的支渠,为二级支渠,而不是如文字记载中所表示的那样应为山河堰的一级支渠;图中金华堰、鸡翁堰等六条渠同为一条支渠上的小渠,具有相同的等级的关系,而不像文字记载的那样的干支关系;图中所标注出名称的5条小渠,由上到下的顺序依次为何家堰、刘家堰、鸡翁堰、蹬槽堰和沙堰,而不是鸡翁堰、沙堰、蹬槽堰、刘家堰、何家堰这样的顺序。所以我们不难看出,图中的标注与文字的记载的差异所反映出的,不仅仅是各渠位置关系的不同,而且是各支渠层级关系的差异。那么高堰子、金华堰与沙堰等堰是什么关系呢?

嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》对高堰子、金华堰和舞珠堰的记载,除了高堰子的灌田亩数有所减少外,各支流的次序、流经、及灌田亩数与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》的记载是相同的;道光《褒城县志》卷二《山川图考》中对高堰子、金华堰及舞珠堰的记载又与嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》卷二○《水利》的记载基本一致;民国《续修南郑县志》卷二《建置》中对高堰子、金华堰和舞珠堰的记载比较简略:

“首高堰子,即柳边堰,土筑,洞口左右各宽二尺,拦渠灌田,不准封闭。次金华堰,洞口宽八尺。次舞珠堰,洞口宽三尺。”

与前面几种方志不同的是,民国《续修南郑县志》卷二《建置》对高堰子、金华堰和舞珠堰的记载比较简略,尤其是对金华堰和舞珠堰的分支渠道没有提及,这显然是和该志是南郑县的县志,对褒城县境内情况没有必要描述的那样详细有关,但对于各堰的洞口的大小要比前志记载的详细而确切,这与该志的编纂思路有关,“南北各堰,多兼溉南褒,两县共利,鼠牙易兴,即轮水先后,虽一地亦每起甲多乙少之嫌,故凡旧定分水尺寸、输流时刻与夫判案永成规例者,必详志之,以觇分润专溉之利焉”[4],显然,民国《续修南郑县志》卷二《建置》中对山河堰的记载是有其体现分水规则的目的的,因而这其中的记载是来不得半点马虎或蓄意歪曲的,其所记为“旧定”或“永成规例”之事,因而也是很久以来就已经存在的事实。而与前面的几种方志所记载相同的是,民国《续修南郑县志》卷二《建置》中高堰子、金华堰及舞珠堰都是开在山河堰主干道上的,三者是相互独立的分水渠,因此高堰子和金华堰客观上应是山河堰的主干道上的相互独立的一级分水渠,而不是某道一级分水渠上的二级分水渠,而这一事实并不是民国时才有的,而是很久以来的规例,所以雍正《陕西通志》卷四○《水利二》和嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》对高堰子、金华堰和舞珠堰的记载应是当时的客观现实。

雍正《陕西通志》卷四○《水利二》所记载的应该是事实,最基本的理由是它的来源,即褒城县的《县册》,从所记的文字看,录错的可能性很小。既然雍正《陕西通志》的《山河堰图》中高堰子和金华堰及其分支渠道具下同。有质的差异,我们认为雍正《陕西通志》的《山河堰图》的关于高堰子和金华堰及其分支渠道的标注是错误的。而这一错误还被嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》和民国《续修南郑县志》的《山河堰图》继承下来。对比雍正《陕西通志》卷四○《水利二》和雍正《陕西通志》的《山河堰图》的其他内容,我们会发现,除了上述的差别外,二者对于各分支渠道的顺序、名称等的记录基本是相同的,上述舞珠堰及其支渠更是表明了这一点,这说明雍正《陕西通志》卷四○《水利二》或作为其来源的《县册》是雍正《陕西通志》的《山河堰图》的绘制的主要信息来源。关于高堰子和金华堰及二者与山河堰主干道、更小的分支渠道的空间关系,图与志所体现出的差异,是因为雍正《陕西通志》的《山河堰图》的绘图者在绘制该图时,没有仔细地读清楚雍正《陕西通志》卷四○《水利二》或作为其来源的《县册》所记录的关于高堰子、金华堰及沙堰等7小堰的信息而形成了对它们空间关系的错误认识所导致的。嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》和民国《续修南郑县志》的《山河堰图》承袭了雍正《陕西通志》的《山河堰图》,而没有仔细地考证,因而也承袭了该图中的错误。

3.柳叶洞与丰立洞

雍正《陕西通志》的《山河堰图》中,山河堰第二堰的第六条支渠为柳叶洞,柳叶洞上有一分支渠道,名为丰立洞;而在嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》和民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中柳叶洞与丰立洞却都是开在山河第二堰主干道上的渠道,两者具有的差异同样不是误差所解释得了的。

关于柳叶洞与丰立洞,雍正《陕西通志》卷四○《水利二》记述得非常清楚:

第二堰水又东流五里为柳叶洞,亦与褒城分水灌溉,灌县境林坝田二百余亩[按大斜堰与柳叶洞皆与褒邑共灌田亩,下则专灌南郑][5]。第二堰水又东流为丰立洞,经流草坝村,灌田一千二百九十亩[丰立柳叶二洞相连,故未著里数]。

雍正《陕西通志》卷四○《水利二》在对山河第二堰的每一条支渠进行记述时多采用“第二堰水又东流XX里为XX洞(堰、渠)”的方式,上述记述中没有记载丰立洞相距柳叶洞的里数,而后又对柳叶洞与丰立洞的特殊的位置关系作了专门的说明,称丰立、柳叶二洞相连,所以没有记载二者的距离。这样看来,柳叶洞与丰立洞的位置关系的特殊性确实是比较突出的,以至于编者对其的表述也与众不同。但“丰立柳叶二洞相连”,具体是什么样子,能“连”到什么程度,恐怕很难对于这样的表述作出十分准确地描绘;但我们可以肯定的是柳叶洞与丰立洞毕竟不是一洞,而是两洞,是山河第二堰上的两个各自独立的洞口,两条互不相同、相互独立的渠道,因此雍正《陕西通志》的《山河堰图》中将柳叶洞与丰立洞标注成干渠与支渠的关系,是不正确的。

毕竟柳叶洞与丰立洞的特殊的位置关系的确引起包括了绘图者在内的人们的注意,而且做了相应的处理,就表示柳叶洞与丰立洞的特殊性而言,雍正《陕西通志》的《山河堰图》的绘制无疑具有正确的思路。对山河第二堰的其他大多数分支渠道来说,毕竟柳叶洞与丰立洞的特殊的位置关系应该在图中表现出来,雍正《陕西通志》的《山河堰图》的绘制者是有意地去这样做的,但却标注成了另外的样子,或许,图中的标注就是绘图者对于文字记述中“丰立柳叶二洞相连”一语的理解:既然二洞之间没有距离可言,开始的渠道也没必要各自再费工夫修各自的渠道,所以在相近的地方使用相同的渠道是经济的、合理的,所以将二者的前半段绘成了一条。而事实上,柳叶洞与丰立洞之所以成为两个不同的洞,恰恰是因为输水渠道的不同,不同的水渠流向不同的地方,灌田数量也有所不同,而“洞口大小均按照浇田多寡定有尺寸”[6],柳叶洞“口宽一尺二寸”[7],丰立洞“口宽一尺”[8],以控制用水量的大小,从而确定收取费用的多少和出工的多少。柳叶洞与丰立洞的洞口存在于相同地点,是因为柳叶洞灌南褒两县田地而丰立洞则专灌南郑之田,如果有相同的水道,那么也就没必要采用两个洞口。雍正《陕西通志》的《山河堰图》中对柳叶洞与丰立洞所进行的错误的标注,应是绘图者对山河堰各“洞”缺乏正确的理解而造成的。

嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》中对柳叶洞与丰立洞的标注和其他的洞渠没有什么质的不同。从该图对高堰子与金华堰的标注及嘉庆《汉南续修府志》的各水利图与雍正《陕西通志》各水利图的对比,我们可以认为嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》的绘制过程中是参照了雍正《陕西通志》的《山河堰图》,其中柳叶洞与丰立洞的不同,应该是绘图者有意识地进行了改正,但却是矫枉过正,该图将柳叶洞与丰立洞的空间关系的特殊性抺掉了。民国《续修南郑县志》的编纂是以嘉庆《汉南续修府志》为依据的[9],所以其《山河堰图》也是以嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》为蓝本的,在柳叶洞与丰立洞的表示上,二者所表现出的一致就是很好的说明。

4.洞、洞口与水口

雍正《陕西通志》的《山河堰图》、嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》和民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中所标注的山河第二堰各分支的名称有较多的差异,但这些差异较多的有两类:

一类是同音、近音或近体字,如鸡公堰与鸡翁堰,杜通堰与度通堰,橙槽堰与蹬槽堰,郭家洞口与祁家洞口、徐家渠与南低徐家渠,这类名称的差异或许具有历史的或文化的内涵和背景,但与各分支渠道本身的空间特征无关,在此暂不讨论。

一类是通名的差异,如“洞”、“洞口”与“水口”的不同,在雍正《陕西通志》的《山河堰图》中的“小林洞口”、“姜家洞口”、“营房洞口”、“李唐洞口”、“李官洞口”、“高桥洞口”“小王官洞口”、“大王官洞口”,在嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》与民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中分别成了“小林洞”、“姜家洞”、“营房洞”、“李堂洞”、“李官洞”、“高桥洞”、“小王官洞”、“大王官洞”;在雍正《陕西通志》的《山河堰图》和嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》中的“陈定洞口”、“郭家洞口”、“花家洞口”、“何棋洞口”,在民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中成了“陈定洞”、“祁家洞”、“花家洞”、“何祺洞”;雍正《陕西通志》的《山河堰图》中的“任明洞”、“吴刚洞”、“王朝钦洞”、“聂家洞”,在嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》中标注成了“任明洞口”、“吴刚洞口”、“王朝钦洞”、“聂家洞口”,在民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中成了“任明水口”、“吴刚水口”、“王朝钦水口”、“聂家水口”。这样的名称的不同应该是性质的不同。

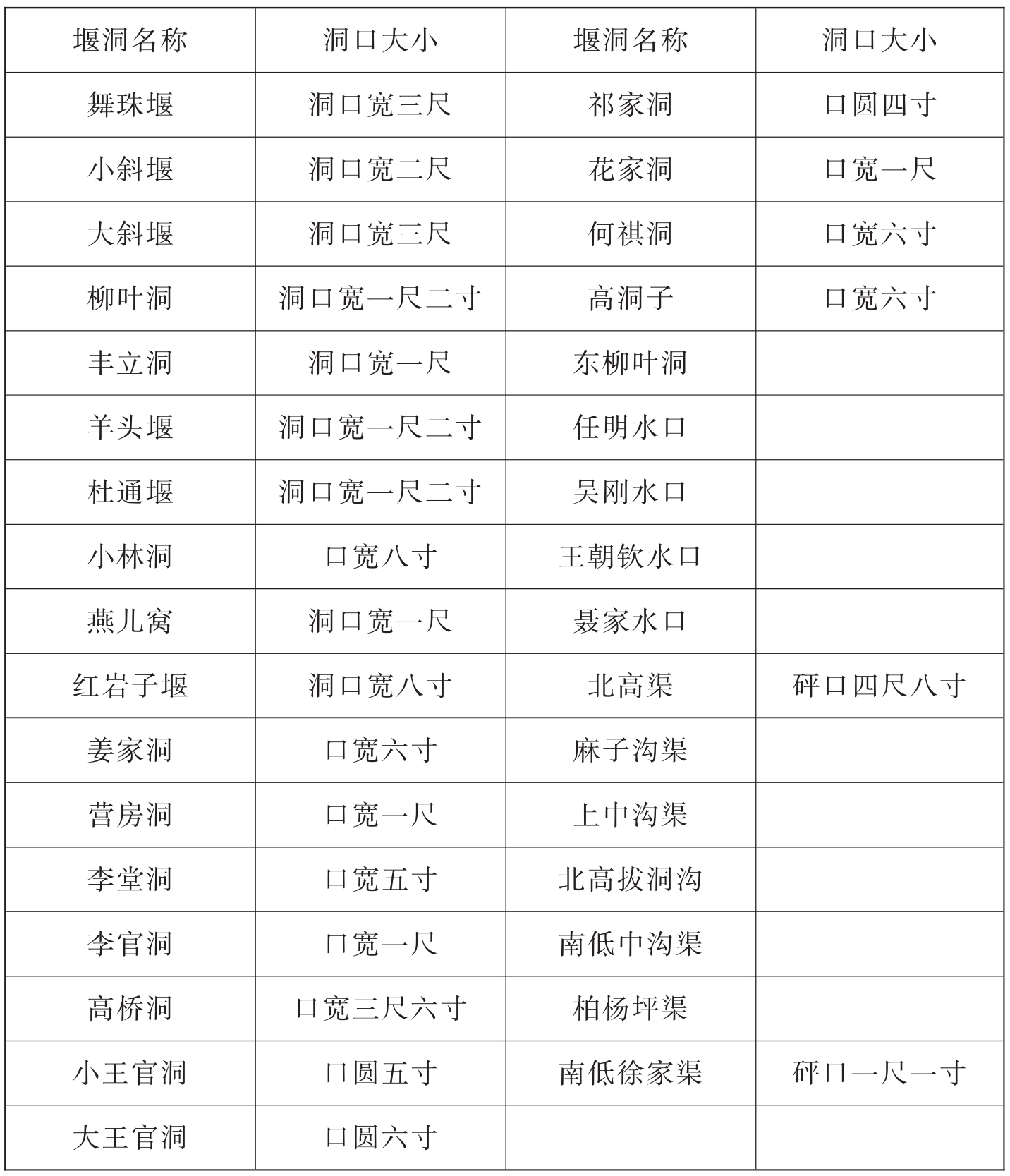

“洞”实际上是“洞口”的简称,“洞口”又称“分洞口”或“分筒口”,“渠所灌溉有近渠身之田,有隔渠身半里数里之田,凡大渠一道,必分堰口数十道,灌田数百亩千亩数千亩不等,堰渠一道又必分洞口十数道,灌田十数亩,数十亩百亩不等,堰口宽长各有尺寸,启闭各有日期”[10],洞口的主要功能是控制下级渠道的水量,其控制方法有两种,一种如上所述“启闭各有日期”,另一种“宽长各有尺寸”,山河第二堰的各洞尺寸是有定数的,如表5-2。

表5-2 山河堰堰洞尺寸

续表:

从上表看,我们可以得出三点结论:

其一,洞与洞口没有什么实质的区别,是圆是方只是表明洞口的形状,二者的差异仅仅是在于名称繁简的不同;

其二,即使是以“堰”命名的各支流,其引水口,即堰口,也往往被称为“洞口”,而且也是有固定尺寸的,以此来约定引水量;

其三,以“水口”为名的支流有一个共同的特征,就是没有记录其进水口尺寸的大小,任明水口、吴刚水口、王朝钦水口、聂家水口皆是如此。它显然与以“洞”、“洞口”为名的支流是不同的,因为除了东柳叶洞外,所有以“洞”、“洞口”为名的支流的进水口都有明确的尺寸的记录;以“水口”为名的支流与以“渠”为名的各支流相似,多数“渠”是没有渠口尺寸大小的记录的,各“水口”也没有尺寸大小的记录。

各支流的进水口的尺寸大小是控制水量的主要指标,其作用是无可替代的,民国《续修南郑县志》的纂修者对此非常重视,“南北各堰,多兼溉南褒,两县共利,鼠牙易兴,即轮水先后,虽一地亦每起甲多乙少之嫌,故凡旧定分水尺寸、输流时刻与夫判案永成规例者,必详志之,以觇分润专溉之利焉”[11],所以对于民国《续修南郑县志》的纂修者来说,进水口的大小是“必详志之”的,而以“水口”为名的支流的进水口的尺寸没有被录入其中,说明以“水口”为名的支流是没有“分水尺寸”的,而没有分水尺寸,则说明其在分水或输水上没有定量的要求或是没有限定的。因此以“水口”为名的支流与以“洞”或“洞口”为名的支流是有质的不同的,因此在名称上应该明确地区分开。民国《续修南郑县志》的纂修者及《山河堰图》的绘制者显然是认识到了这一点,在文字记述及《山河堰图》中作了区别,这样做是合理的、正确的。

我们再来看雍正《陕西通志》的《山河堰图》和嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》。二图中没有以“水口”为名的支流,相应的支流皆以“洞”或“洞口”为名,这是不是说在雍正和嘉庆时期,这些支流也与以“洞”或“洞口”为名的支流一样具有明确的分水尺寸呢?

民国《续修南郑县志》所称“旧定分水尺寸”始于何时,没有明确的说明;在记录山河堰夫工丈尺时,清楚地说明是录自竖于府城东十五里兴明寺的《山河堰军民夫工丈尺暨洞口尺寸碑》,而“山河堰军民夫工丈尺暨洞口尺寸碑,乾隆四年署知府吴敦僖所定”,也就是说在乾隆四年山河堰夫工丈尺暨洞口尺寸就以石刻的形式规定下来。因此,嘉庆时期山河堰洞口尺寸与民国时期是相同的;而竖碑的时间乾隆四年与雍正《陕西通志》纂修完成的时间相去仅几年时间,因此很可能这时山河堰各洞口尺寸也与雍正时期没有太大变化。由于雍正《陕西通志》卷四○《水利二》和嘉庆《汉南续修府志》没有关于洞口尺寸的记录,所以我们无法确切地知道山河堰各支流洞口的尺寸从雍正时期至嘉庆时期再到民国时期变化的细节。

也正是雍正《陕西通志》卷四○《水利二》和嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》中没有关于山河堰各支流洞口尺寸的记录,为我们解释雍正《陕西通志》的文字记述及其《山河堰图》和嘉庆《汉南续修府志》的文字记述及其《南褒山河堰图》中各分支名称与民国《续修南郑县志》的文字记述及《山河堰图》中各支流在名称上的洞、洞口与水口的差异提供了线索。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》和嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》中没有关于山河堰各支流洞口尺寸的记录,说明两个可能的历史事实,一是两种志书的纂修者所依据的资料中本来就没有关于引水口尺寸的记录,这很可能意味着原始资料的编纂者就对引水口的尺寸不感兴趣,在各支流名称的使用上就没有将水口与洞、洞口区别开来;一是两种志书的纂修者所依据的资料具有关于引水口尺寸的记录,但是由于他们没有认识到它的意义,尤其是引水口与相应各支流名称之间的关系,而没有将其录入到志书中。无论客观上原本就没有尺寸的相关记录、还是主观上对尺寸的忽视,都与一个事实有着必然的联系,这一事实就是两种志书的纂修者尤其是两种志书的舆图的绘制者对水口与洞、洞口的实质区别的认识是不清楚的,他们根本就不明白水口与洞、洞口的区别。这就导致了一个结果,就是在编纂相关的文字及绘制水利图时,将二者的名称统一起来。

也就是说,是方志的纂修者及方志舆图的绘制者主观上对水口与洞、洞口认识上的不清晰,导致了雍正《陕西通志》的文字记述及其《山河堰图》和嘉庆《汉南续修府志》的文字记述及其《南褒山河堰图》中对支流名称的注记的混淆,因此这两幅图中的标注是不准确的。

二、方志舆图中山河堰的客观性分析

雍正《陕西通志》的《山河堰图》、嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》与民国《续修南郑县志》的《山河堰图》对山河堰的各构成部分的标注表现出高度的一致性,人们所知的山河第二堰的36条支渠都被标注其中。较少的不同者中有以下几种情况,一种情况仅有山河第一堰一例,即在民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中没有山河第一堰,而在前两幅方志舆图中有,如前面所分析的,与其说图中的山河第一堰不确定的位置表明在雍正、嘉庆时人们对其位置认识不清,还不如说在当时它就已经成了一个历史景观,是雍正、嘉庆时期的历史景观。另一种情况是位置不同,如山河第一堰在雍正《陕西通志》的《山河堰图》与嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》图中位置不同,原因前面已经分析;最明显的是柳叶洞与丰立洞、高堰子与金华堰及金华堰与舞珠堰的分支渠道的位置关系的不同,其原因在于绘图者对这些支渠的位置没有作认真地对比分析,各图中的标注都是不正确的。还有一种情况是支渠名称的不同,也是基本于对支渠不同的认识而有不同的名称注记,这些名称反映了山河堰各支渠的细节特征,从景观的构成与空间特征来看,并无对错之异。总的来看,就山河第二堰而言,雍正《陕西通志》的《山河堰图》,嘉庆《汉南续修府志》的《南褒山河堰图》和民国《续修南郑县志》的《山河堰图》中符号与注记的标注有两个特点,一是细致,一级支渠36道均被标注出,且少数还标注到了二级支渠;二是相对空间位置的准确率高,只有3处是不准确的。从这个角度看,上述各方志舆图中符号表示的山河堰的客观性是很高的。