第一节 杨填堰

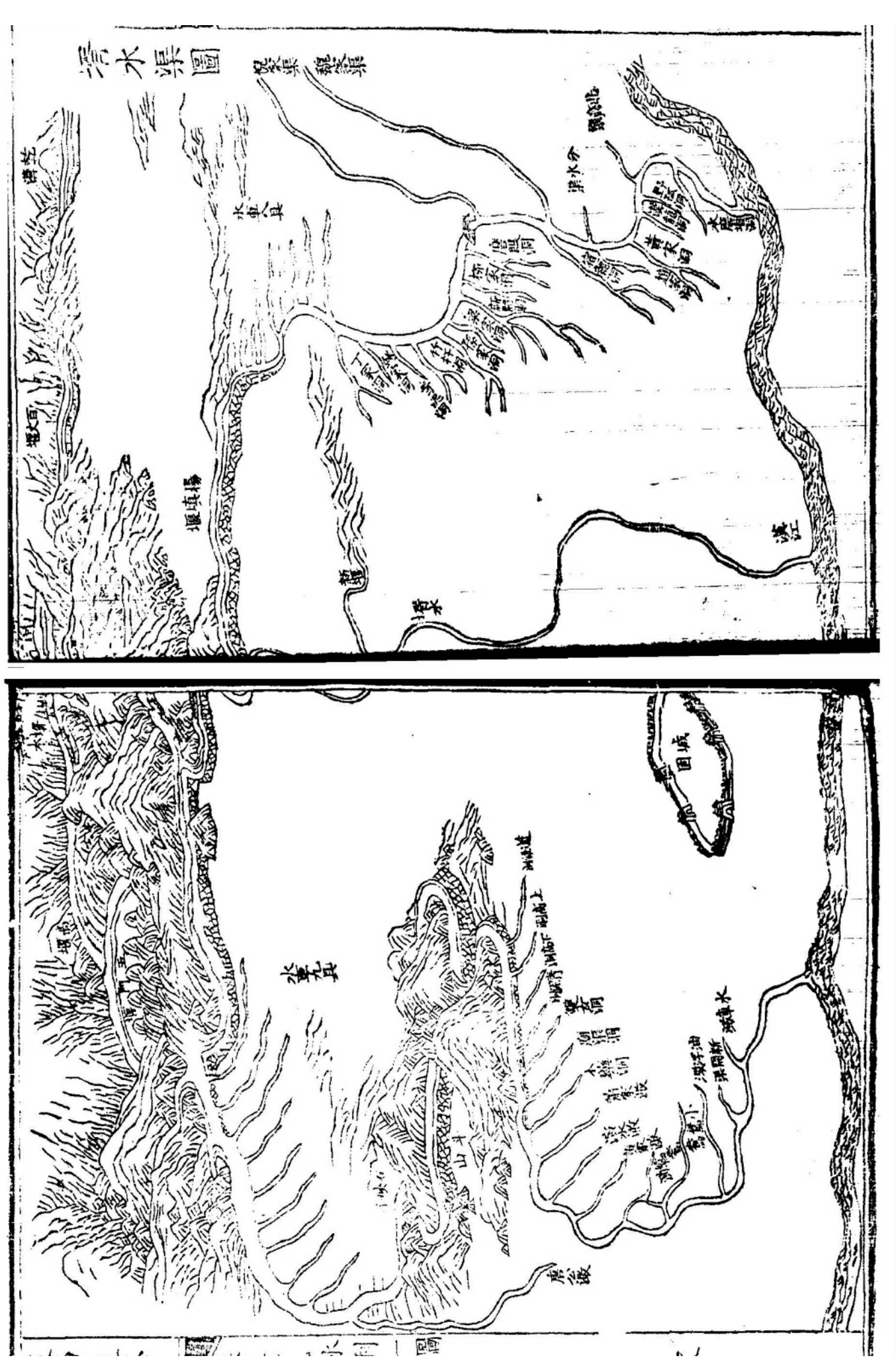

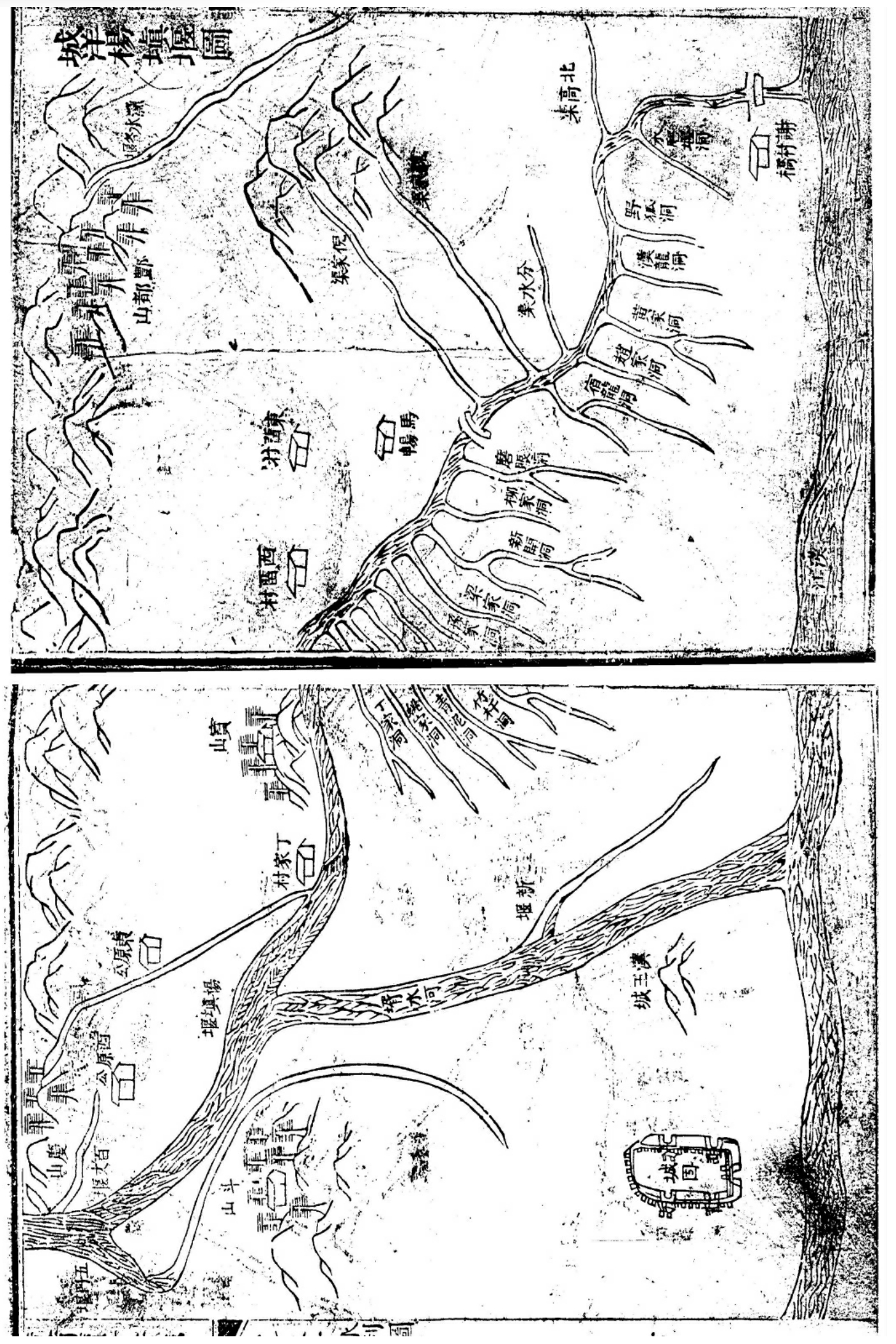

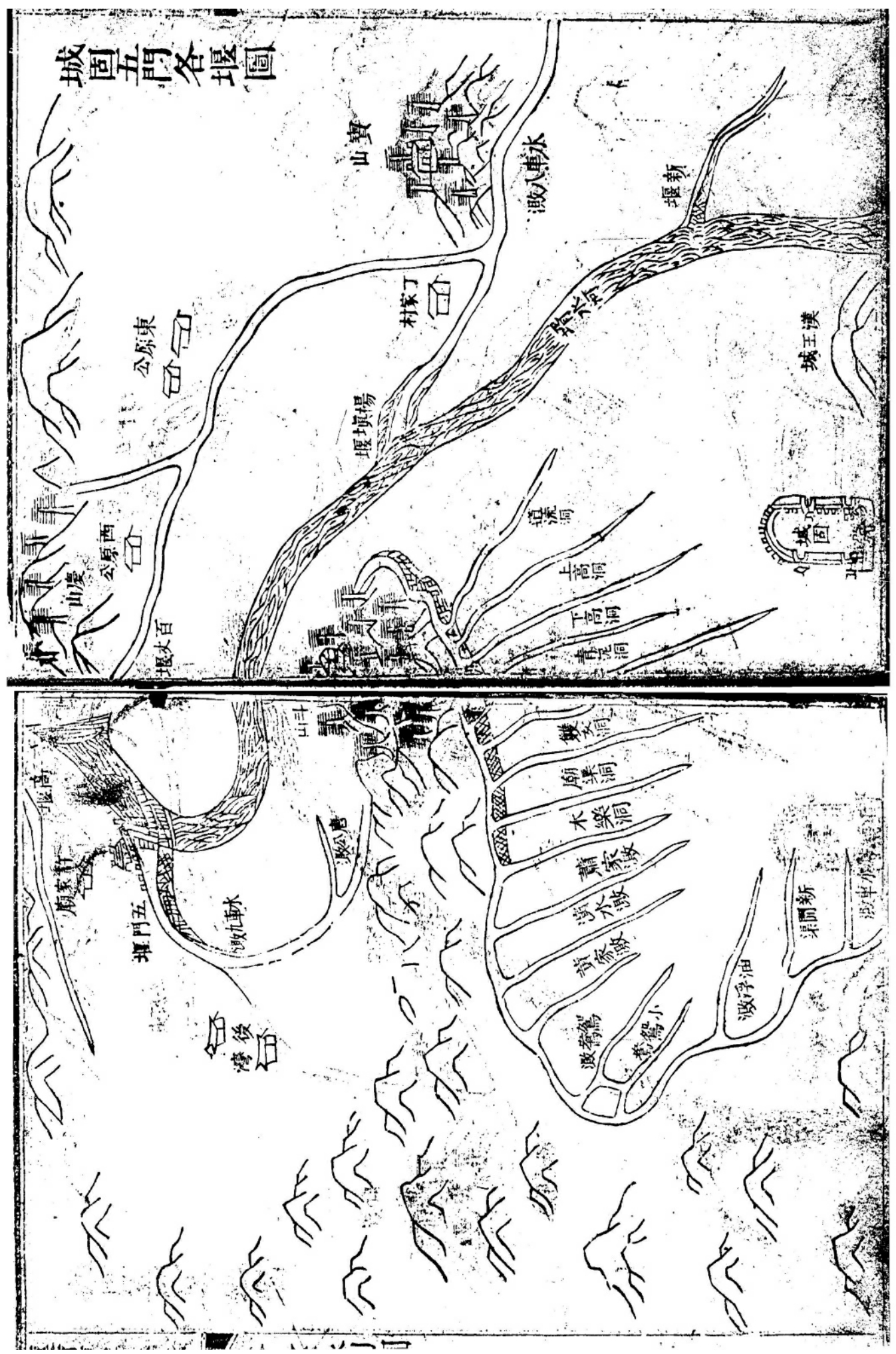

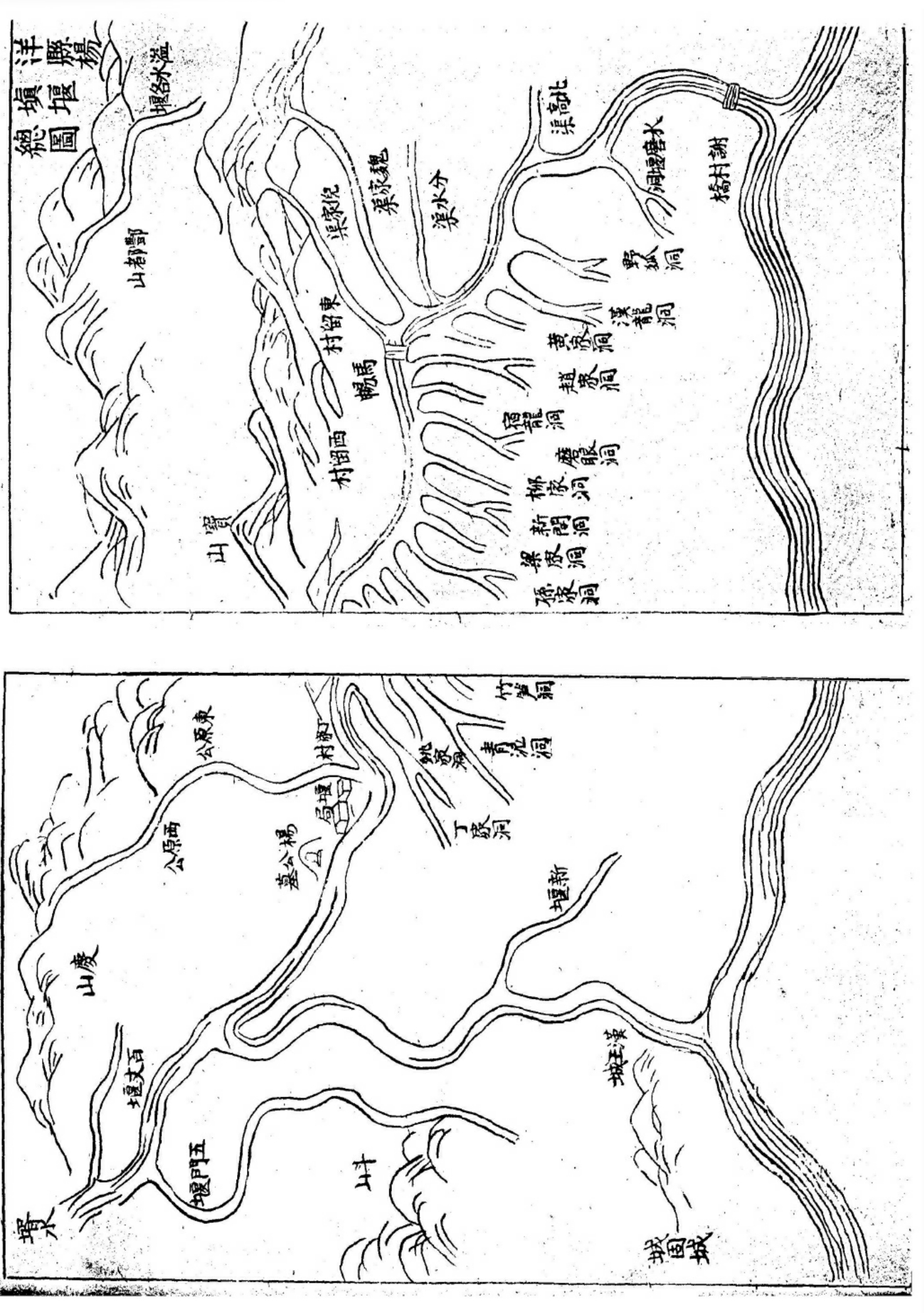

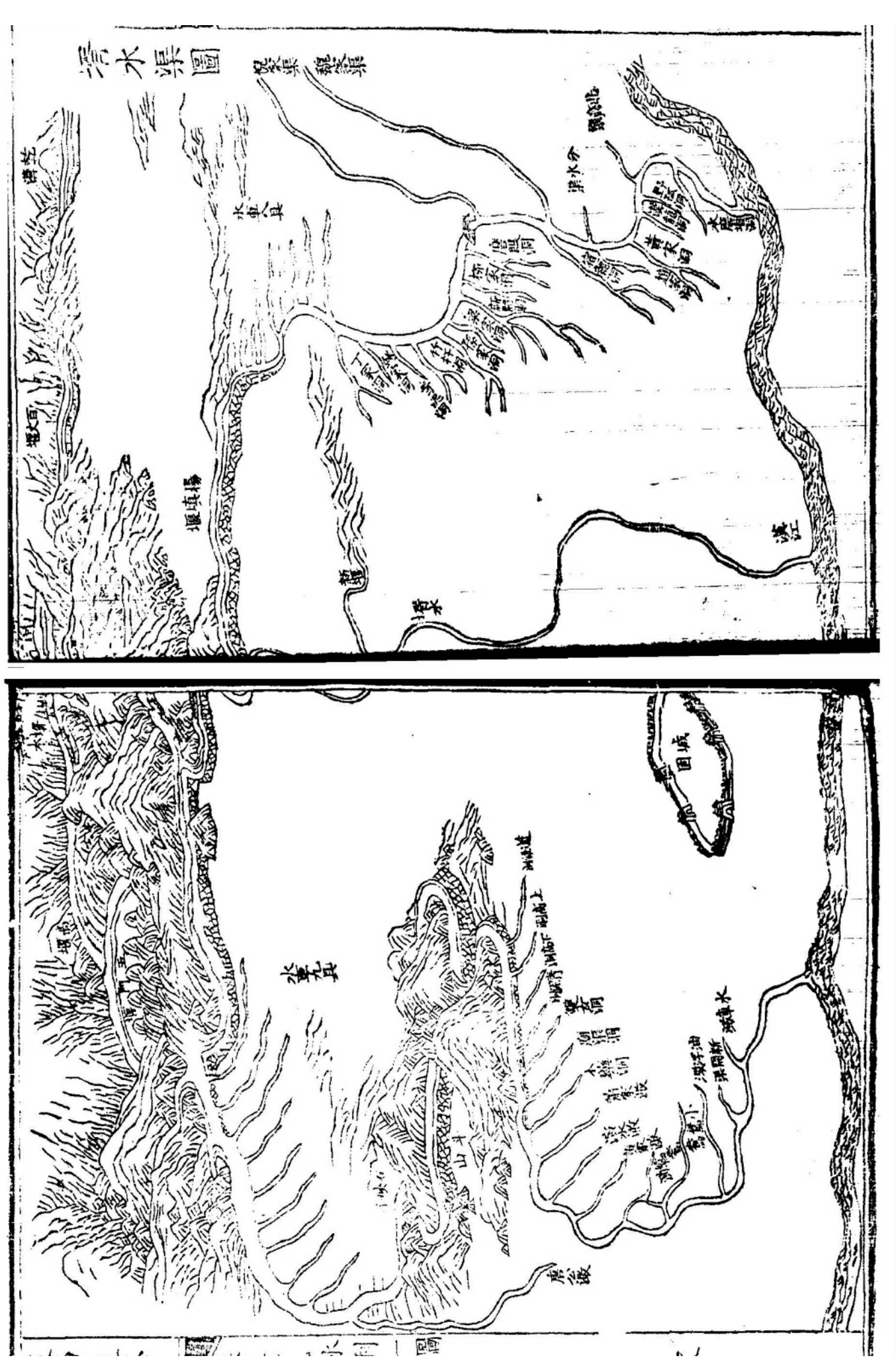

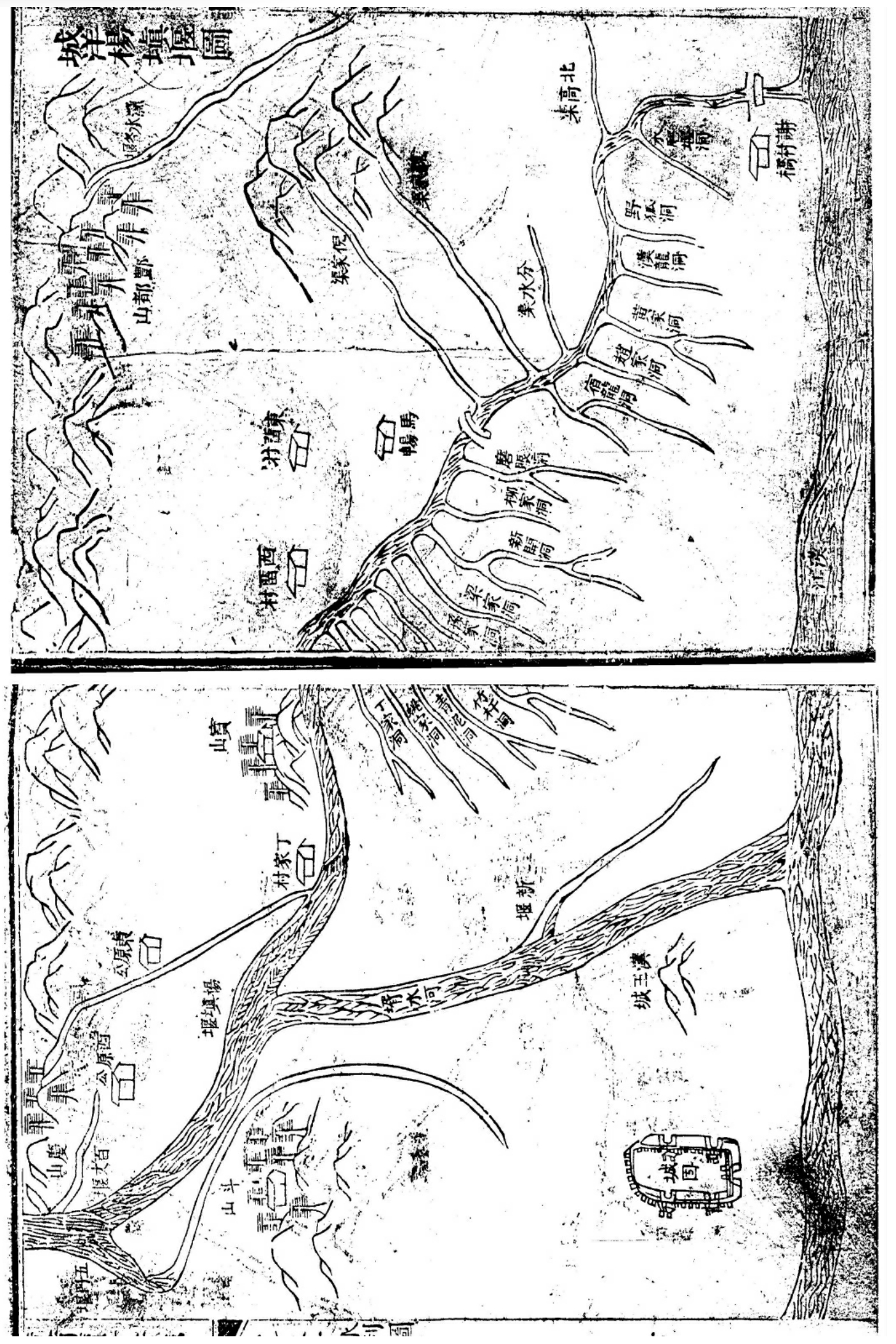

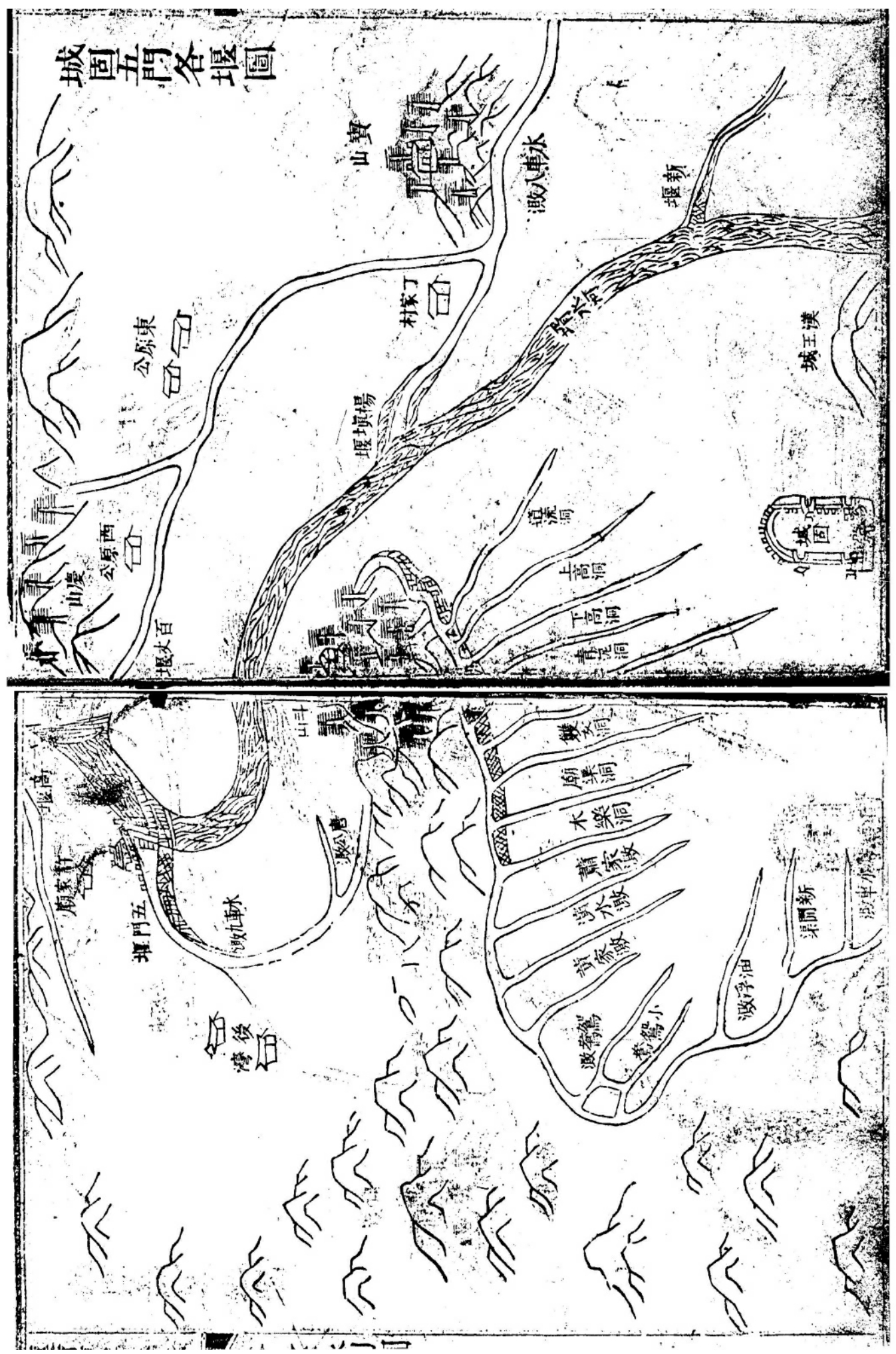

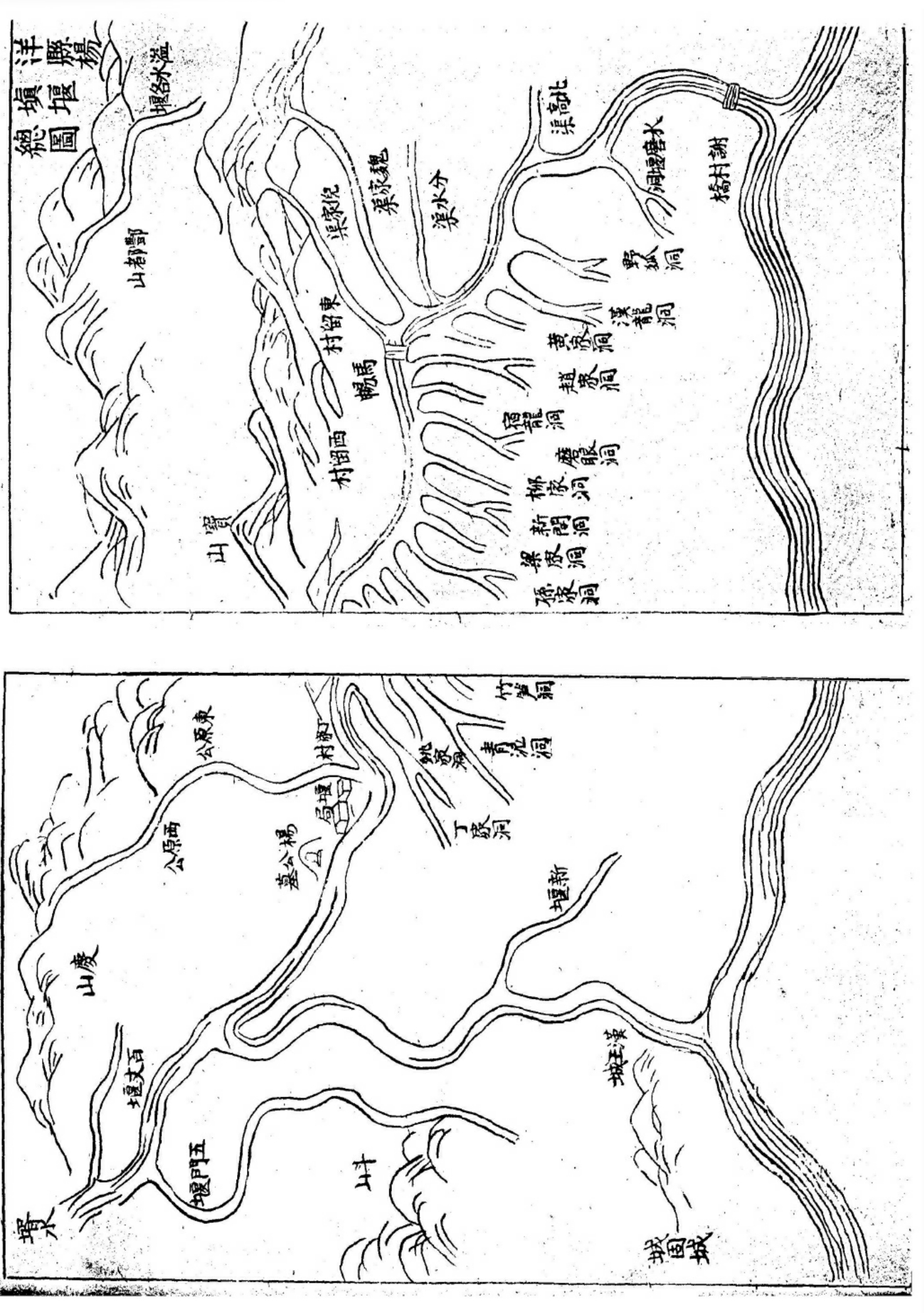

杨填堰是汉中地区的壻水河上的一个大型的水利景观。杨填堰的起点在城固东北15里,洋县西北50里,壻水河的东岸,跨城固县与洋县两县;其存在的历史是悠久的,相传汉代就已存在,至宋知洋州开国侯杨从义大加修浚,民赖其利,故名杨填堰。雍正《陕西通志》卷三九《水利一》中的《壻水渠图》(图3-1)清楚地绘出了杨填堰及与之相近的五门堰的全貌,显出这两个历史水利景观构成的复杂性;嘉庆《汉南续修府志》卷之二○中有《城洋杨填堰图》(图3-2)绘出了杨填堰的全部,又有《城固五门各堰图》(图3-3)分别绘出了杨填堰的前半部与五门堰的全部;光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》(图3-4)同样是以杨填堰为对象。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中的杨填堰,除堰的起始部分稍有不同外,包括各分支洞、渠的细节等在内的诸多细部也基本相同,使我们很容易地想到,这两幅图如果不是具有承袭关系,那么它们应该具有相同的舆图蓝本。光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与前二者基本格局一致,但有较多的差异,一则有了更多渠堰以外的历史景观,二是很多洞渠的相对空间位置与前二幅图有明显的差异。不同时代绘制的这三幅图中所表现出的杨填堰的差异,表示的是杨填堰及相关的历史景观确实发生了变化呢,还是绘图者另有考虑?

一、方志舆图中杨填堰及相关景观的差异及其原因

在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》三幅图中,杨填堰的主干渠道与支渠的相似性是比较突出的,有些细节,如丁家洞、青泥洞、孙家洞、新开洞等的分支情况也表现出一致性,所以,三图应该是有承袭或同源关系的。但三者的差异尤其是后者与前二者的差异还是比较清楚的。由于三幅图都是没有比例尺、也没有计里画方的示意图,所以有些差异如渠道的长度、细部的形态等也就没有了讨论的意义,因此这里所关注的主要是杨填堰的主要的景观构成及其相对空间位置。

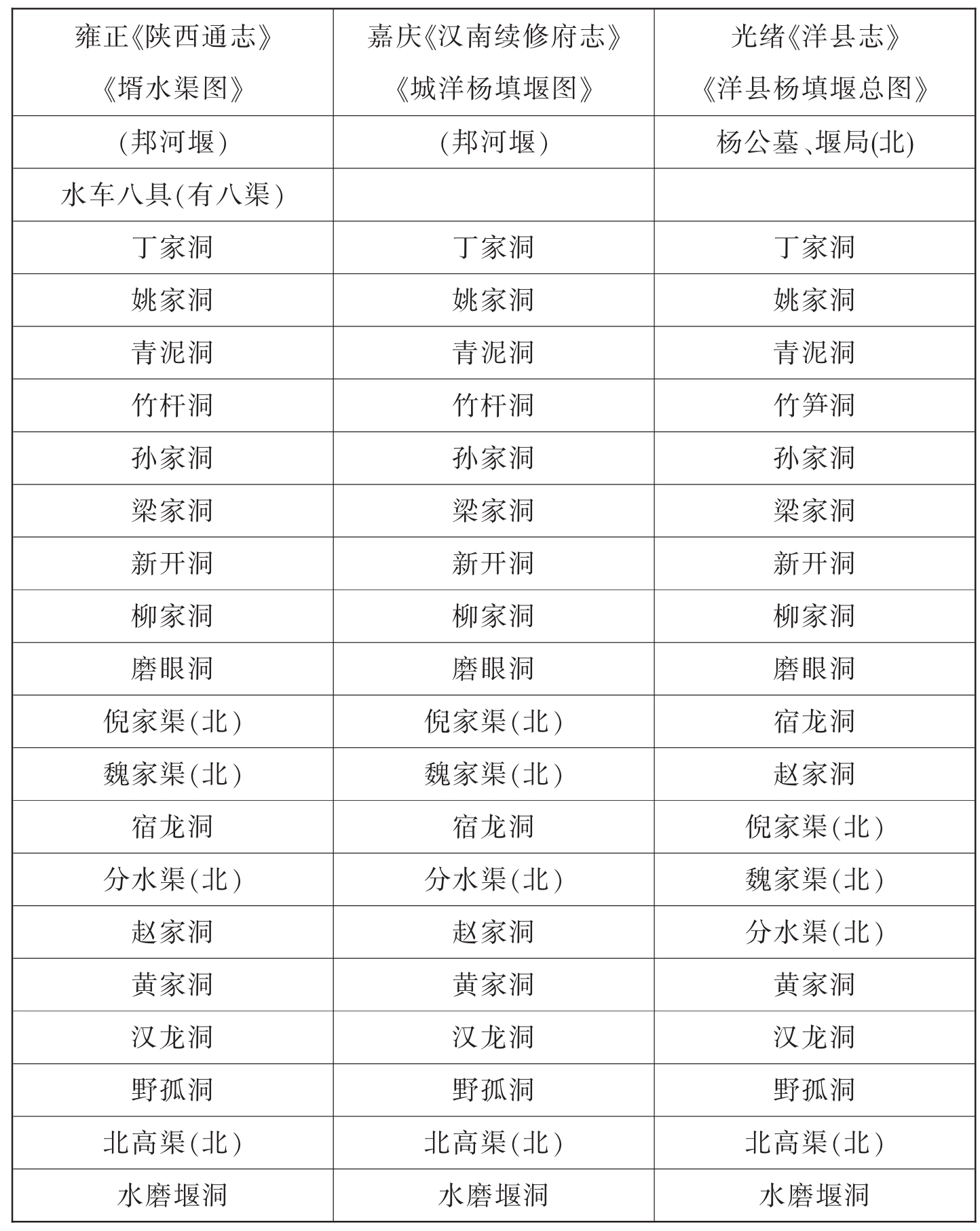

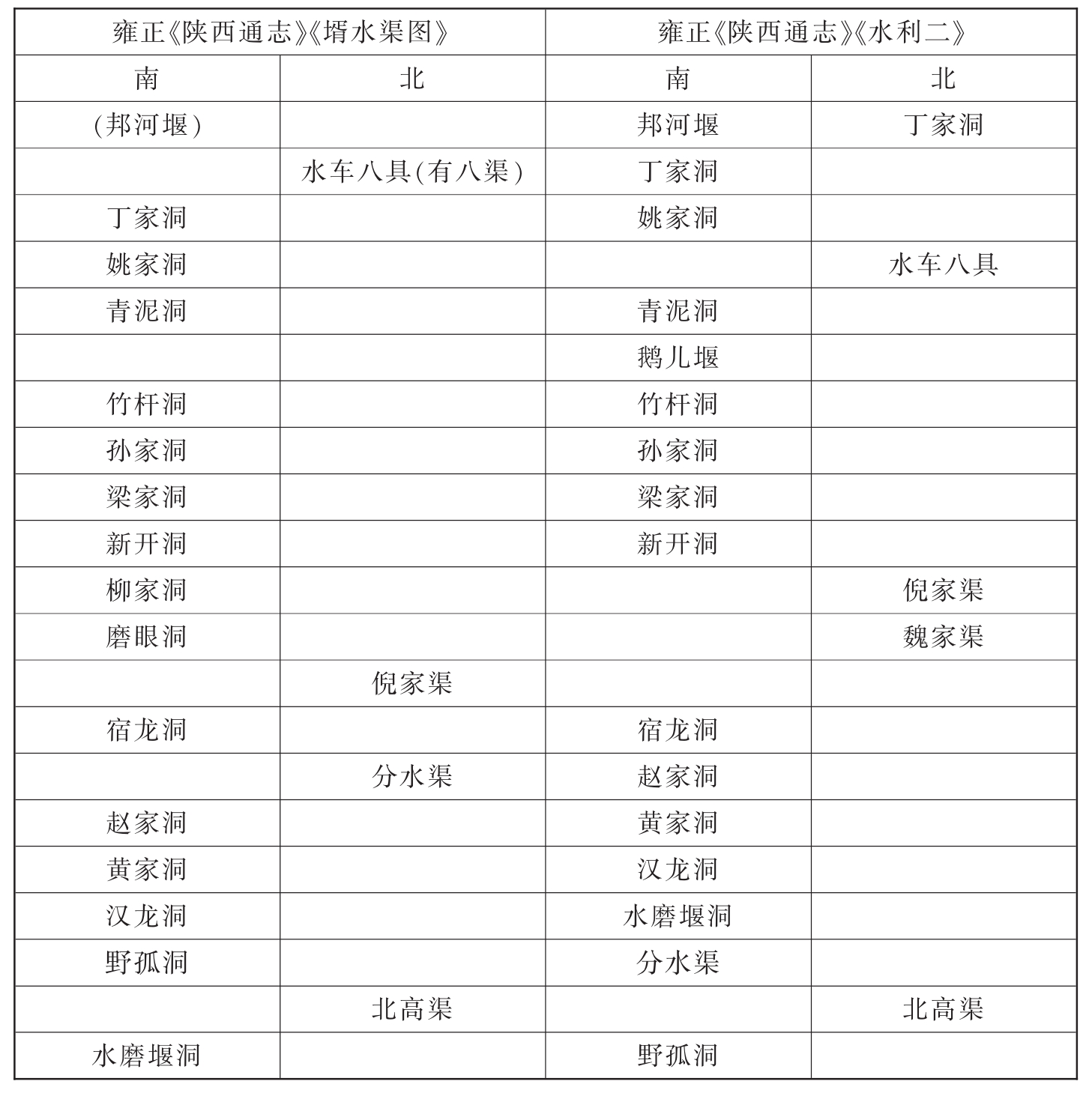

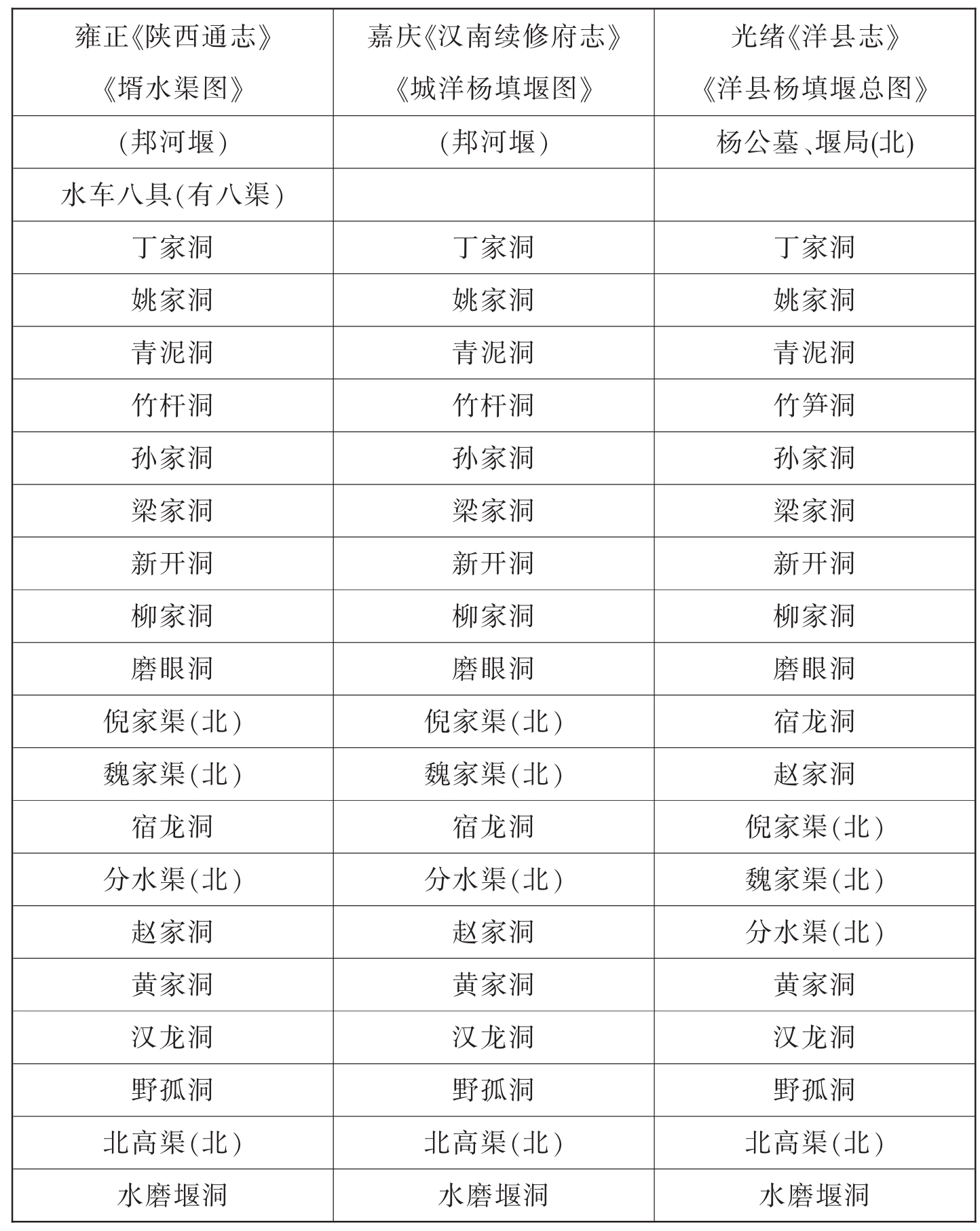

三幅不同方志的图所表现出的杨填堰这一历史水利景观,其主干的起始部分和处于中间的几条支渠的空间位置有所不同,为了对比方便,我们把三幅图的中杨填堰诸部分及其相对空间位置列表如表3-1。

图3-1 雍正《陕西通志》的《壻水渠图》

图3-2 嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》

图3-3 嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》

图3-4 民国《洋县志》的《洋县杨填堰总图》

表3-1 陕西方志舆图中杨填堰景观构成与相对空间位置对照表

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》及光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》三图的不同表现在多个方面,主要有堰起点处的邦河堰的形态、八具水车、宿龙洞和赵家洞的空间位置及与刘家沟的相对空间位置关系等等,下面我们分别进行分析。

1.邦河堰

在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,在杨填堰引壻水的最初的一段,有比较醒目的堤岸符号,它给我们非常明确的提示:这里有重要历史水利建筑景观,这一历史水利建筑景观是石质的,而且比杨填堰其他的堤岸要高大。这一符号在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中表现得不甚明显,但还能依稀辨认,我们可以依此判定这里有一处比较特别的历史水利景观;而在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,在相应的位置上并没有标注特别意义的历史景观的符号。雍正《陕西通志》的《壻水渠图》这一特殊的符号所表现出的是什么样的水利历史景观,又具有什么功能呢?

从符号的特征看,堰堤是石质的,雍正《陕西通志》卷四○水利二“城固县”条下,称杨填堰“堰截胥(壻)水东南流为邦河堰,又东南为丁家洞口”,按这一说法,杨填堰的支渠第一为邦河堰,第二是丁家洞。而在各图中,都表现出丁家洞口是杨填堰的第一支渠,丁家洞之前,并无其他的支渠,因此,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中出壻水河东南的堤岸形符号应为邦河堰。如果是这样,从图中的符号来看,邦河堰与大多数作为山河堰的构成部分的、以堰为名的景观不一样,邦河堰不是杨填堰的一条支渠的名称,而是杨填堰的引壻水河之水的主干道的最起始的一段人工堤岸,杨填堰在壻水河中,拦截壻水,而邦河堰在壻水河畔,约束渠水向东南流。

邦河堰至少在康熙时就已经存在,而且其作用相当重要,“邦河堰、鹅儿堰二处系泄水要口,若二堰修筑不得其法,不惟若许田亩灌溉不继,而且徒劳无益”[1];并且从康熙开始,其建筑的方式就与杨填堰其他的部分不同,“如往者以乱石垒砌,难免随水飘流之患,欲其巩固,一劳永逸,莫若编设芦囤之法为善,其法芦囤每一个长一丈,高二三尺许,约与堰堤量矮数寸,其芦囤内填以乱石,编立两条中间数尺,仍填乱石于内,水小障拦不竭,水涨任其漫过,自是工可久,而水利有赖矣”[2]。这里给我们几点明确的信息:

一是邦河堰确实是以石垒砌的,以前是乱石垒砌,而康熙时人们改变以往砌堰的方法,用编好的大小一致的芦囤固定乱石;

二是邦河堰与堰堤在形态上是不同的,而且似乎与图中所表示恰恰相反,不是比堰堤的其他部分高大雄伟,而是比堰堤的其他部分矮,低约数寸;

三是该堰的主要功能不仅仅是障拦渠水,而且还有一重要的功能,就是泄水,与堰堤束水的功能有明显不同;邦河堰比堰堤的其他部分矮数寸的原因就在于此。

从壻水河的水文特征及杨填堰修建的实际情况来看,邦河堰的泄水功能与拦水功能同样重要。作为堤岸的一部分,邦河堰拦水可以说理所当然,但由于作为汉江支流的壻水河,其补给源是秦岭南麓的大气降水,由于这一地降水的季节变化很大,所以壻水河的水量季节变化也很大;这一河段的河床及两侧很多是沙质的。杨填堰是填壻水河而成的,它横截河水,使河水水位抬高,并且改变了河水的流向,使壻水河水流流向河的东岸,流入人们所修建的由堰堤约定的杨填堰的主干渠道中;而杨填堰开始的堤岸实际上是在壻水河的河道东侧,与杨填堰堰体相连,障拦河水入堰道,由于傍沿河道,所以称邦河堰;当壻水河河水水量增大后,水流的速度增加,杨填堰堰体与邦河堰因激流的冲击而受到损害。以乱石在沙地上垒砌形成的邦河堰难以抵御激流的冲击,人们以芦囤固定乱石的办法确实应是有效的,可以加固堰堤。壻水水量增大时,经邦河堰流入主干道的水量也会增加,邦河堰经加固以后可以承受巨大水流的冲击,但下游干道却很难承受得起,所以,将邦河堰修筑得低一些,当壻水涨时,使过多的水漫过邦河堰,再流入到壻水河道中去,对于保护整个水利工程的安全是一个很好的技术选择。因此,泄水成了邦河堰所具有的与杨填堰堰堤的其他部分不同的一项重要功能。

由此看来,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中杨填堰起始部分那一醒目的符号应该是邦河堰了。但问题是图中的符号比杨填堰的其他任何一部分都显得高大,这与《滕太守分水约》所说邦河堰“与堰堤量矮数寸”有些矛盾。其实,在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,邦河堰的符号的大小并不是表示邦河堰空间形态的大小,而是表示邦河堰功能重要性与构成的特殊性。尽管邦河堰比杨填堰其他部分的堰堤高度低,但是其他的部分在功能上比较单一,在结构上也很普通,因此其符号也就只采用最一般的线状符号。

雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中的符号表现出邦河堰是单体历史景观,也就是南侧堰堤,在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中杨填堰起始一段的堰堤不是很醒目,只有仔细地观察,才发现其南侧堰堤绘得与别处不同,其北侧则不明显;但在嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中杨填堰的起始阶段的南北两侧都绘出了非常明显的高大堤堰的象形符号,北侧的符号更长一些,这似乎表明邦河堰是由两部分组成的。

杨填堰起始阶段的两侧都是有堤的,自明代修杨填堰时“傍其岸为二堤”[3]开始,就应该如此。但事实上,南北两侧的堰堤所起的作用完全不能对等,嘉庆年间山水频涨,旧渠平为河身,知府严如熤令人修复,“城洋武生李调元张文炳高鸿业等共襄其事,买河东岸地一十四亩将渠身改进,筑邦河堤二百八十九丈九尺”[4]。从这里来看,嘉庆时期邦河堰有289丈9尺,这应该是南侧的堰堤。

光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中没有关于邦河堰的符号,这时的邦河堰是不是就不存在呢?在嘉庆以后的很长时间里,杨填堰的变化不大;至同治初年“蓝逆”,破坏,使得田地荒芜、堰堤崩坏,同治三年重修杨填堰,邦河堰也应当有所修复。但是由于光绪《洋县志》卷四《水利志》关于杨填堰之邦河堰的记载来源于嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》,而对嘉庆以后杨填堰的情况记之甚少,我们很难复原这时邦河堰的全貌,从文献疏于记载来看,邦河堰显然没有什么特别之处了。因此我们也就比较容易理解光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中为什么会没有关于邦河堰的符号了:这时的邦河堰与其他的堰堤相比,确实没有特别表示的必要了。

2.水车八具

在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中,在邦河堰以下的杨填堰主干道的北侧有“水车八具”的文字注记,并有八条如同各洞的渠道一样的符号,在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中没有这样的符号和注记,而在嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中,在位于杨填堰的宝山段的主干道的南侧有“水车八”的文字注记,这一注记所表示的主要内容与雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》中“水车八具”应该是基本一致的,但在空间位置上却是完全不同;光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中则完全没有了水车的踪影。这是标注错误呢,还是历史景观变迁的反映?

康熙时期杨填堰就有水车存在,滕天绶在解决城固、洋县在杨填堰用水与出工的问题时,对水车的问题进行了一番考察,并做了特别的规定,“考城民设立水车八具,亦高田救旱之必需,无禁遏之理,但止许单轮,不许双具,恐其拦阻河道,壅塞下流,即单具水车亦止许小堑取水转轮而已,不得过高阻遏下流之水”[5],由此我们可以得出关于水车的位置几点信息:一是水车在城固县境内,由于杨填堰各支渠分灌城洋二县,而除始于留村的梁家洞灌城洋二县外,梁家洞之前的邦河堰、丁家洞、姚家洞、青泥洞、竹竿洞等均位于城固县境内,因此水车应在邦河堰至梁家洞的一段;二是由于水车是应高田救旱之需,所以应在地势高的一侧,而纵观杨填堰所经过的在城固县境内的地域,堰的主干道以北的地势比以南的地势要高,也就是说八具水车所在位置应该在杨填堰的主干道以北的地方。雍正年间八具水车更明确,“于北岸立水车八具”[6],因此雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》将八具水车的注记与符号标注于杨填堰的主干道之北是正确的。嘉庆时期这八具水车是不是还在这个地方,没有直接的证据说明,因为这时关于水车的记载都与雍正时期无异,应该说这些记载与雍正《陕西通志》关于水车记载的来源是相同的。但既使水车在这时仍然存在,它也不会在主干道的南侧,因为南侧的地势低,没有必要用水车。但嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》的主题是杨填堰及其各分支洞渠,如果八具水车此时存在,并且位于杨填堰主干道以北,对于这样重要而特殊的景观不太可能不标;事实上这时水车的存在的必要也确实是值得怀疑的,其原因在下面关于百丈堰的分析中一并论述

3.百丈堰

雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》中杨填堰的水源只有一处,即由截壻水河的堰身起,经邦河堰,东南流至丁家村附近的丁家洞,而后向东南流;但在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中有一条水道由北部的山区流出,向南经东原公的西侧再向南流,在丁家村的西侧注入了杨填堰,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中关于这条水道的标注与嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》完全一致。这条新增加的水道由于源于山区,所以不太可能表示人建的水利工程;而关于杨填堰的记载中也没有这条水道的相关记载。两幅图中的这条水道究竟是怎么回事,令人颇为费解。

在嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中标注出了该水道更为详细的情况,这条水道在东原公的西侧有两支源头,一支源于庆山以东的山区,另一支竟然是百丈堰。

百丈堰与五门堰、杨填堰都是历史悠久的名堰,传说也始于汉代,晋代成为这一地区富庶的保障。明代杨守正曾对百丈堰的环境进行整治,“百丈堰在壻水南行中流,以木石障水,约百丈,俾水东行以溉田,其为力亦劳矣。东北有骆驼山遇天雨,其水甚猛,横冲旧道,一岁间屡冲屡修。予循山麓相水势,议以灰石塞山之南口,自东而西挑渠长二百丈,深三尺,阔二丈;由庆山北归升仙口河内,一劳永逸百世之利也。限于财力不克,成著于此,以俟后之君子。”[7]骆驼山在庆山的东北,在这一带有两条山水流至今天的刘家沟会合,而后水出山而东南流,在庆山之南入壻水河,而百丈堰就是在庆山东侧引水南行,因此山水恰横冲堰道;杨守正的方法使山水改变流经路线,流向比原来靠北,地势比原来高,经庆山北,也就是在百丈堰的起点以北入壻水河,这样确实使百丈堰的安全得到了保证。但修这样的水渠却有两处不合理的地方,一是违背了水的自然流势,渠本身的维护肯定是一个大问题,如果修理不继,渠很容易被冲坏,二是这一项工程同样需要筑堰,需要凿渠,长二百丈,深三尺,阔二丈的水渠的规模也可算得上浩大了,可这样一个有巨大消耗的工程却不直接用于灌溉,实在是劳民伤财。因此要实行起来也确实困难。但杨守正的这段表述却为我们理解嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中由北山而来、与百丈堰交汇的那条水道提供了一把钥匙。

尽管由百丈堰主干道以东的山中发源向东流入壻水的山水有数条,如出常家沟的山水及长岭河等,但《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》和《城固五门各堰图》中所标注的,由庆山东北而来、在东原公汇入百丈渠的水道应该是杨守正所提到的由刘家沟而出的山水,这一山水出山后应依山势向东南流,过百丈堰入壻水河,而从地势的实际情况看,如果人工开渠引水,其可行的路径在北至庆山北东到东原公以东的超过120度角的山前冲积扇上,而若向南引水,到达东原公与西原公之间入百丈堰是轻而易举的事情。如果没有人去开渠引水,那么它自己也是在东原公与西原公以北汇入百丈堰,与图中的标注的差异也只能算是正常的误差。因此由刘家沟而出的山水,无论是人工修建的水道还是自然的水道,都符合图中的标注的特征。《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》所标注的该水道发源于庆山东北是符合事实的,但与百丈堰不相干却是不符合事实的;光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》承袭了这一标注之法,也是不符合事实的。

应该说刘家沟水与百丈堰相交是从百丈堰诞生之时起就已经存在的事实,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》对此不标注只能说明绘图者对于这样司空见惯的事情并不放在心上,或者他们本来就不知道;而《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》和《城固五门各堰图》中对该水道的标注如此之用心,显然不是它作为一个自然水道所能产生的影响所能够解释得了的;而这条水渠在西原公的东南与百丈堰相汇,也并非其自然水道所经,所以《汉南续修府志》的两幅图中所表示的从刘家沟出来的、汇入百丈堰的这条水道应该是一条人工修建而成的水道。这条水道的修建应该在雍正以后、嘉庆年间及以前某一时期,而且它的修建和百丈堰入杨填堰有关。

百丈堰始于庆山脚下,东南流至原公村,然其止于何处,并无详文。但有一点,就是在康熙时期百丈堰不会至于杨填堰。如果这是到了杨填堰的灌区,它恰好可以灌溉地势较高的杨填堰主干道以北的田地,这与杨填堰主干道以北的八具水车所灌溉的区域是重合的。而这时为了保证杨填堰主干道以北的高地能得到灌溉,维持八具水车的存在是“高田救旱之必需”的,可见这一地区没有其他可用的灌溉水源。如果百丈堰这时入杨填堰,这一地区是首先直接受惠的地区,所以,百丈堰也就到东原公为止了。雍正《陕西通志》卷四○《水利二》关于百丈堰的记载主要有三个来源,一是县册,仅记“(壻水河)南流绕庆山而下,于山下筑一堰为百丈堰,灌田三千七百二十一亩”;二是杨守正的《百丈堰乾沟议》,三是《百丈堰高公碑记》,后二者都是康熙以前的文献;而关于杨填堰在城固境内的记载来源有二,一是县册,对杨填堰的构成如各洞各堰等记述较详,还特别说明了八具水车所在的位置,但并没有关于百丈堰的任何信息,二是邹溶《杨填堰水利详文》,所记也为康熙及其以前的事情。两处都利用了记载雍正时期最新情况的县册,但却都未提及百丈堰,如果百丈堰汇入杨填堰,县册应该有记录,而如果记了,那么杨绎在编辑雍正《陕西通志》卷四○《水利二》时不太可能把这样重要的事情省略掉。因此,雍正时期百丈堰应该没有汇入杨填堰。

百丈堰所灌3721亩的田地主要在西原公、东原公及附近的几个村落的周围,在东原公以南直到丁家村是较为坦平开阔的一段地域,而且由北向南地势渐为降低,且由东原公至丁家村距离大约为3km,比由杨填堰从起点到丁家村距离多1.5km左右,应该说将百丈堰延到丁家村以北、甚至以东的地方是很方便的事情;自上而下自流灌溉要比用水车向高地送水省事得多,而且可以灌溉地势更高的地方,灌溉面积会大大增加。并且从东原公以下,渠延长一分,就多一处地方受益;如果不专门为杨填堰以北的高地考虑,百丈堰也会一步一步延长到达丁家村附近。在这个地方延长百丈堰,不会有杨填堰那样利益与责任的纷争,因为即使百丈堰再向东延长到宝山它也只是在城固县境内。

是什么阻止了百丈堰的延伸?

是没有让百丈堰向下延伸的需要吗?如果东原公以南、丁家村以北的地方没有人居住,不需要水利,百丈堰自然也就没有必要延伸到这里。但地势如此平坦的地方在陕南地区实在不多,如果在某一较短的时期里,由于某种特殊的原因导致这里暂没有人是可能的,但这种可能是很小的。事实上,自明代从原公村与留村,“二乡之间,人物秀丽,土壤沃衍,赋税力役,甲于一邑”[8],人口不会很少。不过,这里的人们并非无水可用,这就是从东侧的常家沟出来的山水,但此山水流短,难为常用。

更有可能是由于百丈堰的建设环境中存在的问题使它难以向下延伸。其中影响最大的问题就是水源的问题。由于百丈堰截河横堤,其作为咽喉最紧要处的渠口“与乾沟为邻,岁值用水之时,常有暴水冲淤,随淘随塞,不胜疏凿之苦,董是役者每每称难”[9],至明万历二十六年(1598年),知县高登明“议建石桥以闸暴水则渠可免于疏凿,乃捐俸鸠工建桥三洞,每洞阔四尺许,仍于两岸筑堤数十丈,遇暴水则用板闸洞口,庶洪流可御,而渠道无冲淤之患”[10]。未建石桥以前,由于经常受淤,随淘随塞,所以引水量必然受到限制;建桥以后,渠道虽无冲淤之患,但总宽一丈二尺且被固定的进水口对于进水量有明显的限制作用。或许在石桥建成的初期,它能够很好地实现人们预定的设想,但固定的进水口势必难以适应同样受到乾沟影响的壻水河河床的变化,如果进水口外壻水河河床发生大的变化,取水就会出现困难。淤与防淤都会带来引水量的减少,所以百丈堰的引水量不会太多。再有就是如前所述,百丈堰的主干道经常面临来自骆驼山的一年几次的洪水的冲决,其下游所受之水就更加有限。百丈堰迟迟没有到达杨填堰附近,其所能取得并输送的水量不足以支持其向下延伸应是主要的原因。

百丈堰是在什么时候延伸至杨填堰灌区的呢?文献中没有明确记载,我们只能从其他的方面去寻求其蛛丝马迹了。

百丈堰灌溉区域的扩大必然会导致灌溉面积的增加。雍正时期其“灌田三千七百二十一亩”,从其地域特征及百丈堰的流经来看,应该已经接近百丈堰从庆山到东原公这一区域内所能够灌溉的最大面积,因此,如灌溉面积大量增加就意味着灌溉区域的向下延展。嘉庆《汉南续修府志》卷一○《水利》中百丈堰“灌田三千七百二十一亩”,与雍正《陕西通志》的相关记载一句不差,难以让人相信。事实上在乾隆年间,百丈堰的灌溉面积已经超过了4700亩,增长近千亩。而民国《陕西通志》卷六○《水利四》称百丈堰“灌田五千余亩,至今一半圮于河”,这里所说五千余亩应该是乾隆及以后百丈堰的灌溉面积。因此百丈堰的灌溉面积增加了三分之一到二分之一,不能不说这是大幅度增加了,而增加的灌溉面积应该来自百丈堰向下延伸带来的灌溉区域的延展,而按照百丈堰向下延伸可能经过的路线来,从东原公以下直至宝山,可以灌溉的面积不足2000亩。因此,最有可能的是在乾隆时期,百丈堰延伸到了杨填堰以北的灌区,最远可及宝山,而且应该在丁家村以东至宝山之间入杨填堰。

从《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中可以看到,百丈堰汇集了由刘家沟出来的山水——如前所述,这应是一条人工改造过或更准确地说是人工修建的渠道——汇入了百丈堰,这条渠的修建,一方面使百丈堰免于遭受自然水道的冲袭,另一方面又能够增加百丈堰的供水量,从而使百丈堰有条件得以向下延伸。

嘉庆《汉南续修府志》作者严如熤对志中舆图的绘制十分重视,专命信任的人绘图:“余友广安郑君炳然,秀才从军,驰驱边徼十数年,山川向背,道路险夷,不啻画沙聚米。余入老林抚绥,暨督修堰渠,郑君必策马偕,又精绘事工,远势能具千里于尺幅。南郑孝廉杨生筠,富文学,志洁行芳,其风徽盖慕乡先贤李司徒父子者,乃以绘山川、疆域、栈道、水利各图,采访考订校阅之事,属之二君。余与郑君先尝作三省边境山川道路图,适少司徒卢南石先生使蜀,归因校正,先生曰此图甚费苦心,若将里数用开方法,则远近更了如指掌。今卷中各图胥准以开方,十一城四至八到视他书较清晰焉。”[11]事实上《城洋杨填堰图》、《城固五门各堰图》与其他水利图一样,并没有如山川疆域等图一样计里开方,而仍然采用的形象画法,但对于如此琐碎且空间范围很小的对象而言,画方的方法并没有太大的意义。严如熤的说法至少让我们清楚了包括《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》、《城固五门各堰图》在内的水利图及志中其他各图的绘制都是非常认真且经过考订的;严如熤确也曾亲自督修渠堰,绘图者郑炳然也都跟随,图中所绘之水道,当为郑炳然所亲见,应该是真实的。

百丈堰汇入杨填堰,其尾闾灌区与原杨填堰八具水车所在的区域应是重合的,所以八具水车在这时已无存在的必要,因而应不存在。而以杨填堰及其分支渠道为表现主题的嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》对于这一重要、特殊而在方志的其他部分多次提到的八具水车不做标注,就说明了这一点。可是在《城固五门各堰图》中在杨填堰的南岸却清清楚楚地标注为“水车八”,是不是在雍正时期八具水车发生了位置上的变化?八具水车改至杨填堰南岸的可能性是很小的,如前所述,杨填堰的南岸地势低,没有用水车的必要。因此,《城固五门各堰图》中将八具水车标注在杨填堰的南岸是一个错误。

这样的错误是怎样产生的呢?

嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》主题是城固的五门堰,五门堰是壻水河西岸的一个大型水利工程,在五门堰的初始一段,在五门堰主干道东侧,和壻水河之间范围里,有九具水车,这在雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》中标注为九条水道的符号及“水车九具”文字,与杨填堰的标注方式是一样的;而在嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》中在五门堰的初始一段,在五门堰主干道东侧,和壻水河之间范围里有“水车九”的文字注记,与该图中“水车八”的标注方式也是一样的。因此,我们很容易想到的是,嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》在制作上更多地受到了雍正《陕西通志》的《壻水渠图》的影响,因为在雍正《陕西通志》的图中与文字记述中,在嘉庆《汉南续修府志》文字记述中都有关于八具水车的记载;在绘图人的意识中,八具水车应该是挥之不去的,但在《城洋杨填堰图》中却不能标注,因为恐怕这样的错误绘图者本人也不想犯。而在绘制嘉庆《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》时,由于图的主题不是表现杨填堰及其分支洞渠的,或许是绘图者或刻版者对于这一部分的认识不是那么深刻,当然更重要的是,《城固五门各堰图》中五门堰的“水车九”的提示作用,使得绘图者将意识中的“水车八”随意添了上去,导致了今天我们看到的结果。

综上所述,在嘉庆时期,百丈堰已会合了刘家沟山水,向下延伸至杨填堰以北,并在丁家村之东注入杨填堰;原本位于杨填堰以北的八具水车实际上也已经消失。《汉南续修府志》的《城固五门各堰图》对于杨填堰、百丈堰及刘家沟水的标注基本上是正确的,对八具水车的标注则是不符合事实的;而《城洋杨填堰图》对杨填堰、百丈堰及刘家沟水标注则是不合事实的;光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》则沿袭了《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》,因而对百丈堰及相关景观的标注也是不符合事实的。

4.五间桥与宿龙洞、赵家洞

4.1五间桥

在雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》和嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中有一桥形的符号,没有文字注记,由于它是图中唯一的一个桥梁的符号,所以很容易地成为我们观察图中杨填堰各支渠空间位置的一个参照点,在该桥之前有丁家洞、姚家洞、青泥洞、竹杆洞、孙家洞、梁家洞、新开洞、柳家洞、磨眼洞等,在此桥之下有宿龙洞、赵家洞、黄家洞、汉龙洞、水磨堰洞等。那么这个位于磨眼洞与宿龙洞之间的桥是一个什么样的桥呢?它在杨填堰工程体系中又有什么样的作用?

雍正《陕西通志》卷四○《水利二》称:“……又东南经马畅村为柳家洞,又东南为磨眼洞,又东南至五间桥为宿龙洞,又东南为赵家洞,又东南为黄家洞……”,很显然,与图中位于磨眼洞与宿龙洞之间的桥形符号所表示的历史景观相符合的地名为五间桥,但从文字叙述的方式看,五间桥与宝山寺(有鹅儿堰)、双庙(有孙家洞)、留村(有梁家洞)、马畅(有柳家洞)、谢村镇(入汉江),是一样的,因此五间桥仅仅是杨填堰经过的、有支渠的地方之一,也就是说,在该卷的编纂者的眼里,它是杨填堰所经之地,又是宿龙洞的起始点所在之地,因而是重要的空间位置的参照点。五间桥是杨填堰所经过的一个重要的地方,但作为地名,从与它并列的地名来看,在文字编纂者的意识里,它应该是一个村落名称;在许多现在的地图中,“五间桥”是对聚落符号的注记文字,表示的是村落。经实地考察,与文字记载中相对应的村落的名字是“五间”,而不是五间桥。如果雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》和嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》的绘制者是知道村落名为“五间”的话,那么图中所绘之桥应为在五间村位于杨填堰上的桥,但事实上这种可能性很小,图中所标注的桥形符号应该是该图的绘制者对方志文字表述的误解,只是这种误解在图中的表现与事实上相差不远,杨填堰主干道与乡村大小道路的交叉之处都是有桥的,数量很多,五间村附近的杨填堰上确实有桥。其实,不管五间桥是村落,还是桥,它都是杨填堰所经过的重要地方;在绘图者的心中它是同一个地方,如果二者同时存在,那么它们位置也极为相近,对于杨填堰来说,没有什么区别;在杨填堰各部分空间位置的标示上,其作用是相同的。

4.2宿龙洞、赵家洞

五间桥对于杨填堰各部分空间位置的标示作用,在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》三图中表现得比较明显。在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》两幅图中,宿龙洞、赵家洞在五间桥的下游,而在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,宿龙洞、赵家洞却是在五间桥的上游。

宿龙洞与赵家洞实际在什么位置上,雍正《陕西通志》有明确地表述,称“……又东南经马畅村为柳家洞,又东南为磨眼洞,又东南至五间桥为宿龙洞,又东南为赵家洞……”。与其他的记述来源于《县册》不同,这一记述据称来源于《县图》。我们不清楚这一记述是来源于雍正《陕西通志》的编辑者杨绎对《县图》中内容的表述,还是杨绎直接抄录的《县图》本来就附有(如果附有)的文字说明,也不清楚雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中关于杨填堰这几条支渠的标注是直接依据《县图》,还是依据编辑过的文字记述,但是这一记述与《壻水渠图》中的标注是完全一致的。

在以后的志书如嘉庆《汉南续修府志》、光绪《洋县志》及民国《陕西通志》中对宿龙洞与赵家洞的记载是一致的,这其中光绪《洋县志》的记载更值得关注,因为它在表述杨填堰的支流的情况时,是抄录嘉庆《汉南续修府志》卷一○《水利》中关于杨填堰的记载,而并没有自己关于杨填堰支渠的描述,这可能有两种情况,一是该志的编纂者没有关于支渠的现实新情况的材料,但这种可能性很小,因为该志卷四《水利志》前半部分对杨填堰的灌溉功效与范围、修浚制度及维修的历史已经记载至同治年以后,并没有停留在嘉庆时期。所以他们应有相关的资料。从其编排的方式看,更有可能的是编纂者将对已经掌握的材料中内容相同没有变化的部分舍弃了。所以光绪《洋县志》没有关于杨填堰最新情况的记载,是因资料没有能够引起人们足够重视的关于杨填堰变化的信息。而如果宿龙洞与赵家洞从以前的五间桥以下迁至了五间桥以上,对于这样大的变化是应该记载的,而记载的这种重大的变化也不太可能被编纂者省略掉。因此较为合理的解释是这一时期没有发生这样大的变化。

光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中宿龙洞与赵家洞位置的变化是怎样产生的呢?

光绪《洋县志》的编纂者曾言:“今仿县志式绘城郭图二,衙署、庙学图各一,仿府志式绘渠堰图二,详其制度引凿以存体国经野之良规焉”[12],我们不知道绘图者到底是谁,但从光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中标注的符号与注记所表示的内容及其相互关系来看,它确实应该是承袭嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》,如百丈堰的形态及与刘家沟水、杨填堰的位置关系,丁家村、东原公、西原公、东马畅、丰都山等与嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中的如出一辙。在图的右上角有一处水道,嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中标注为“灙水各堰”,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中在相同的位置,用相同的方式标注为了“溢水各堰”,这一变化表明二者不仅具有承袭关系,而且光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》并不是完全抄袭前志,而是根据客观事实进行了修改,因为在东北方向与杨填堰一山相隔的是溢水而不是灙水,灙水在溢水的更东的方向。在这一点上,反映了光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》的绘制者在认识上要比嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》绘制者更准确些。但这并不表明在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》表示的所有内容都是正确的,其中就包括它承袭了嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》诸多错误,如前所述,百丈堰的形态及其与刘家沟水、杨填堰的相对位置,丁家村的位置等,这些在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》本来就是错误的标注,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中没有做正确的改动,这说明该图绘制者对这些情况的客观实际是不清楚的。在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中马畅是在东留村之东南,这本是一个正确的标注,而在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中马畅被标注在东留村之西南,这一改动是错误的。这一错误的改动与承袭错误在原因上有相同之处,即都是因为绘图者对这一历史景观相对空间位置的客观实际不太清楚;不同之处在于其他的地方能够恪守原图,而这一处则做了改动,这种改动带有很大的随意性。这种随意性不仅体现在这一处,在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中杨填堰的下游,赵家洞与黄家洞之间,有一条没有文字注记的支渠的符号,这符号也没有证明它的存在是客观存在的。宿龙洞与赵家洞位置的变化很可能是这种原因。

当然,如果是一个有着一定绘图素养的专业绘图人士,这样关键性的地方犯这样明显的错误是很难理解的,可纵观全图,给人的感觉就是绘制上的粗糙,尤其是杨填堰和各支渠,线条远不如通志的舆图与府志的舆图那样流畅;所以图中的这些问题并不一定是绘制底图时所产生的,而也有可能是刻版时刻工技术水平低而导致刻版失误造成的,而又不想再费事去改,直至印刷又没有人仔细审阅发现它,即使印刷及装订完后发现这一问题恐怕也为时已晚,最终这一错误保留至今。因此,可以说,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中宿龙洞与赵家洞位置的改动也可能是在制版过程中技术及态度原因造成的。

5.杨公墓、堰局

光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,在杨填堰主干道以北、丁家村以西有两处历史景观的文字注记,分别为杨公墓和堰局。杨公墓是宋开国公杨从义之墓;堰局则应是杨填堰的管理机构。对于杨填堰来说,这两个历史景观是具有特殊意义的历史景观,但这两个历史景观却没有出现在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》和嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》、《城固五门各堰图》中,杨公墓和堰局是新的历史景观还是旧有的历史景观呢?

杨从义是南宋初年在汉中一带抗击金兵的将领之一,曾知洋州,去世以后“葬于城固县安乐乡水北村生祠之侧”[13]。而在康熙《洋县志》的《彊域图》中,在杨填堰以北,子房山以西,壻水河以东有杨公墓的符号和注记。因此,康熙时杨公墓不仅存在,而且在人们心中很有地位。

在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,与杨公墓很近的堰局也标注得十分醒目。杨填堰灌城固、洋县两县,因而城洋两县各设堰局以便于杨填堰的日常管理。洋县的堰局对杨填堰的管理是非常具体的,就空间范围而言,该堰局管理杨填堰的七分堰(城洋两县按杨填堰的灌田数量及由此而产生的挑修赋役数量,分城三洋七,所以城固境内的杨填堰称三分堰,洋县境内的杨填堰称七分堰),“七分堰所灌之田,合东留村、马畅、壻水铺、池西村、五间桥、智果寺、白杨湾、谢村镇、庞家店九处为八地方,共田一万七千三百七亩”[14],堰局作为管理机构,其构成比较复杂,但各部分责权明确,办事有章有法,条理清晰,“每三十亩编夫一名,每十五亩夫半名,共夫六百一十六名,又分八地,为上下二牌,每牌公举总领一名,不论绅耆,必须才德兼优,田过三十亩者挨次轮流,周而复始,果得其人,许管三年,每年各给劳金钱十六串。每地公举练达勤慎,田过二十亩者,二人为首事,每年各给劳金钱八串;总领各用会计一人,每年工食钱十二串,各用厨役一名,每年工食钱六串。每地各黎一人为公直,编造各地夫名册,送堰局以便按节督工,每岁总领上堰时邀请各地董事田户数人,估计工程繁简以定水钱轻重,春秋于公局会夫,每地一日,只会夫头,不会散夫;岁终散局时,延请各地公正田户,查阅簿藉,清算账目,于各地标出清单,以表无弊”[15]。由此我们可以看出堰局的基本特征:堰局的首要功能是七分堰的维护,维护工程年年进行;维修工程所需费用,摊入水中,以工程繁简定水钱轻重;费用的核算、堰中诸多事务信息集中与处理都是在堰局完成的。而同治年间重修以后,“《编夫凡例十二条》及道光年间知县林绶昌所准首领刘蕴玉陈千子等公议《章程十二条》,旧书于木并经贼毁,重新录出,同《编夫凡例禀案》请示树碑堰局,以垂不朽”[16]。因此堰局作为维护杨填堰持续正常发挥灌溉功能的主要机构,是杨填堰的重要组成部分。

堰局是很早就存在的一个历史景观,而且与杨公祠同在一处,到同治年间,由于“蓝逆”进入城洋一带,“祠宇公局尽毁,田地荒芜,堰堤崩坏,同治三年平靖后知县范荣光奉巡抚刘知府杨札饬修复……于公局旧丘修杨公祠,上殿三楹,前殿三楹,后建小亭,与墓道相通,随修东西两廊官厅、上下工房、厨厩,统计大小屋宇四十余间”[17]。由此可见杨公祠与堰局是一组历史建筑景观的两部分,而且与杨公墓相距很近,所以图中的标注总体上来说是正确的。

作为杨填堰重要组成部分的杨公墓、堰局在清初以来一直是存在的,但为何出现在光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,却没有出现在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》和嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》、《城固五门各堰图》等其他图中。其实不仅在图中,即使是在这两种方志关于水利的文字记述中,也根本没有关于杨公墓和堰局的记载,我们不难看出,《壻水渠图》、《城洋杨填堰图》等图中不标注杨公墓和堰局,其直接的原因是这两个景观根本没有进入雍正《陕西通志》与嘉庆《汉南续修府志》的舆图绘制者的视野。究其本源,是因为作为省志的雍正《陕西通志》和府志的嘉庆《汉南续修府志》所关注的地域空间大小与光绪《洋县志》不同,使得志书的编纂者及其舆图的绘制者对不同区域内景观认知的细致程度和景观性质及意义的感知程度有较大的差异。对于雍正《陕西通志》和嘉庆《汉南续修府志》的编纂者而言,省或府一级区域中,杨公墓、堰局这样的景观,形体小,空间意义不突出,重要性不够;而对于光绪《洋县志》的编纂者而言,杨公墓、堰局这样的景观不仅具有直观的感觉,而且与县域内其他的景观相比较,重要性也就比较突出了。方志舆图中的这一变化是不同地域空间的方志、不同身份的绘图者变化的合理的结果。

二、方志舆图与各文献文字记载中杨填堰的差异及其原因

通过对比雍正《陕西通志》的《壻水渠图》、嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与《城固五门各堰图》及光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中对杨填堰及相关历史景观的标注的差异,我们发现了图中所标注的历史景观的真实性问题;而通过对存在差异性的历史景观的复原,我们得出了这些问题答案。在复原诸图中存在差异性的历史景观的时候,所用的最直接、近便的证据是各志的文字记述,而当我们将各图标注的历史景观与各方志文字记载相比较时,我们发现其中的差异也不少。

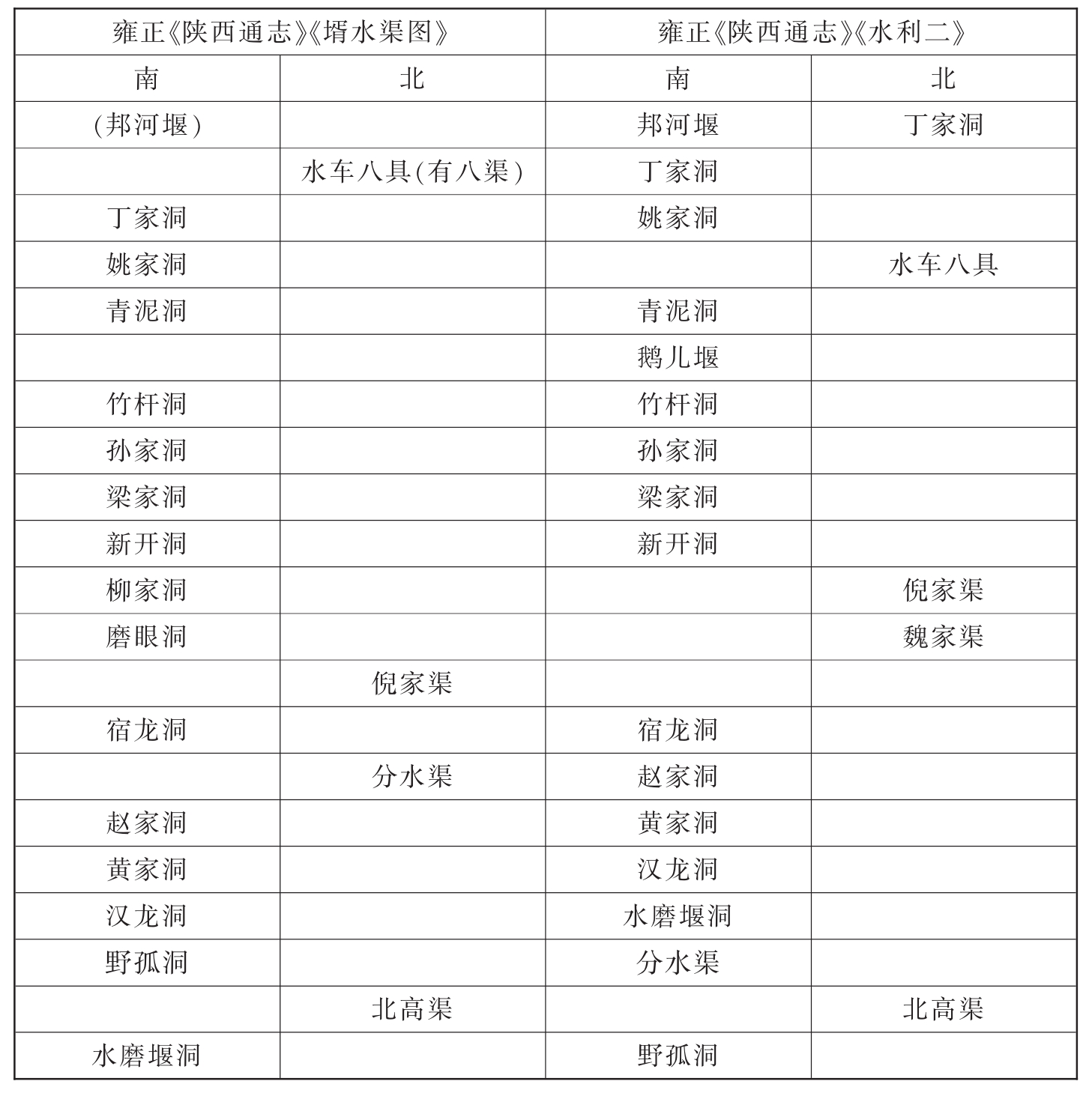

1.雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》文字记载中杨填堰的差异

1.1差异的表现与特征

(1)表现

就雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与卷四○《水利二》中的相关记载

表3-2 雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与卷四○文字记载对照表

比较,我们就发现诸多较为明显的差异,如表3-2所示。

很明显,其中存在几处大的差异:

第一,位于杨填堰主干道以北的八具水车,相对于杨填堰以南的各洞口的位置不同,文字记载称“堰截胥水东南流为邦河堰,又东南为丁家洞口,又东南为姚家洞,又东南于北岸立水车八具,又东南为青泥洞”,八具水车是在丁家洞口和姚家洞之后,青泥洞之前,在《壻水渠图》中八具水车却位于丁家洞之前;

第二,在文字记载中,在青泥洞和竹杆洞之间有鹅儿堰,《壻水渠图》中则没有鹅儿堰;

第三,倪家渠、魏家渠与柳家洞、磨眼洞的相对位置不同,文字记载中倪家渠、魏家渠在柳家洞、磨眼洞之前,《壻水渠图》中倪家渠、魏家渠在柳家洞、磨眼洞之后;

第四,在文字记载中分水渠在杨填堰主干道之南,赵家洞、黄家洞、汉龙洞、水磨堰洞之后,而在《壻水渠图》中,分水渠在杨填堰主干道之北、赵家洞、黄家洞、汉龙洞、水磨堰洞之前;

第五,在文字记载中,野孤洞在水磨堰洞之后,为南岸最南的洞口,《壻水渠图》中的野孤洞在水磨堰洞之前。

(2)特征

雍正《陕西通志》中的《壻水渠图》所表现出来的差异具有以下几个特征:

首先,就数量和名称而言,雍正《陕西通志》的卷四○《水利二》中所记载的绝大多数景观,除鹅儿堰完全没有在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中标注出,其余都作了标注,标注率达到了96%,二者高度一致。

其次,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中杨填堰北侧的支渠相对于南侧的支渠的位置与文字记述的多数不太吻合,5条支渠中有4条的位置存在差异;但北侧各支渠的相对位置与文字记载完全一致。

再次,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中杨填堰南侧的15条支渠中除了野孤洞与水磨堰洞的位置互异外,其余均为一致。

最后,只有一条渠的位置差异表现为南北岸差异,这条渠就是分水渠。

1.2差异的原因分析

在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与卷四○《水利二》的文字记载的关于杨填堰的上述差异中,有一处差异我们无需再过多地考虑其该景观的客观性问题,这就是雍正《陕西通志》的卷四○《水利二》记载有鹅儿堰,但在雍正《陕西通志》的《壻水渠图》中没有标注出。如前面已经提到的,鹅儿堰与邦河堰是一样的,同为杨填堰的泄水之要;《壻水渠图》不标注鹅儿堰,并不说明它不存在;由于鹅儿堰本身就是堰堤的一部分,而且在形态上与堰堤的其他部分也没有什么区别,没有特点可言,因而在图中没有专门的符号甚至没有注记,也是合乎情理的,这不过是绘图中的数据简化的一个合理的结果。

从雍正《陕西通志》的《壻水渠图》与卷四○《水利二》的文字记载的关于杨填堰的差异的特点来看,雍正《陕西通志》的《壻水渠图》并非仅仅直接来源于卷四○《水利二》的文字记载,而更可能是与卷四○《水利二》的文字记载具有相同的信息来源;卷四○《水利二》关于杨填堰的记载,城固境内(梁家洞以上)的情况来自于城固县的《县册》和康熙年间邹溶的《杨填堰水利详文》,而洋县境内(梁家洞以下)则来源于洋县的《县图》,和康熙《洋县志》。对于各组成部分,尤其是各支渠的位置关系的表述来自于城固县的《县册》和洋县的《县图》,因此,原因是比较复杂的。从雍正《陕西通志》的诸图中所体现出的绘制、刻版水平与态度来看,《壻水渠图》的绘图者如果是以当时的洋县《县图》作为底本绘制该图,特别是该图中梁家洞以下的诸支渠,那么《壻水渠图》应该与洋县《县图》不会有质的差异;而如果雍正《陕西通志》卷四○《水利二》在表述梁家洞以下的各支渠情况时是出于对洋县《县图》的转述,那么在转述时出现顺序上的错乱是很有可能的,因此《壻水渠图》中标注的景观的相对空间位置比雍正《陕西通志》卷四○《水利二》中所表述的空间位置更接近原始的状态,更具有客观性。但如果洋县《县图》本身带有各支渠情况的说明性文字,而雍正《陕西通志》卷四○《水利二》仅仅是抄录了该文字,那么,这就意味着很可能最原始的资料中就存在着相互矛盾,其各自的客观性就很难辨别了。

当然,我们同样不能排除在地图绘制过程中错标的可能性,也就是说《县图》及其说明性文字与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》的文字记述都是一致的、客观的,而只是绘图者在绘图时没有按原图及文字提供的信息处理,如果是这样,雍正《陕西通志》《壻水渠图》关于梁家洞以下各洞的记载也可能是不真实的。

还有一种可能,就是绘图者在绘图时所直接依据的既不是雍正《陕西通志》卷四○《水利二》的文字记述,也不是城固《县册》、洋县《县图》,而是在这些图籍所提供的信息的基础上处理过的数据,而这些处理过的信息中将杨填堰的南北两侧的各部分分别记述,从而失去了南北两侧的各支渠与其他要素相对空间位置的信息,从而导致了《壻水渠图》中杨填堰北岸各渠相对于南岸各渠在空间位置上与初始记载的差异;而且也正是在这一处理过程中,出现的分水渠及水磨堰洞与野狐洞的位置的改变;在这一改变了的数据基础上绘制的地图,与原本的图籍也就产生了差异。如果是这样,雍正《陕西通志》《壻水渠图》中与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》的文字记述不一致的杨填堰的支渠及相关景观的空间位置也就是不准确的了。

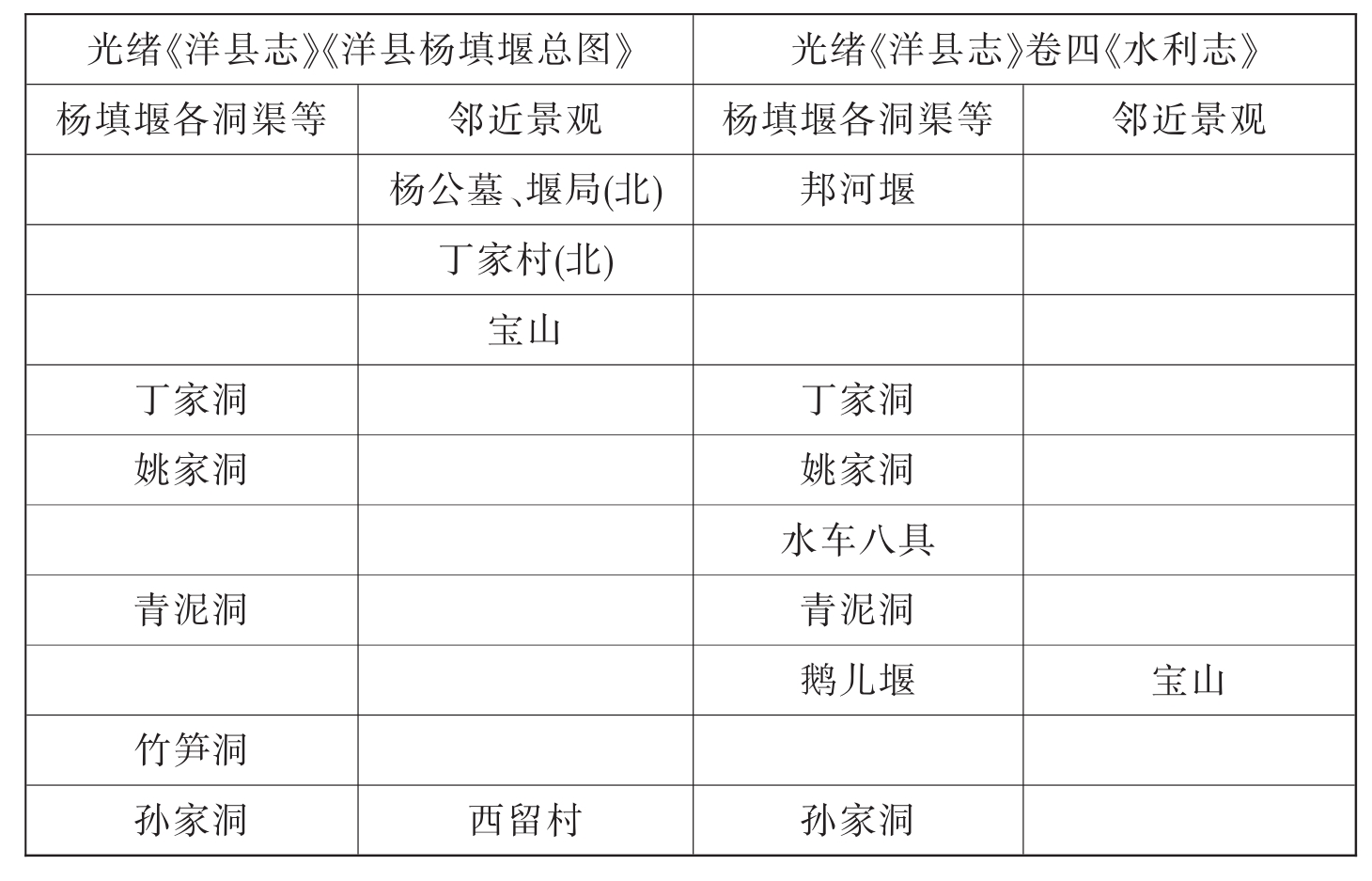

2.嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与嘉庆《汉南续修府志》文字记载中杨填堰的差异。

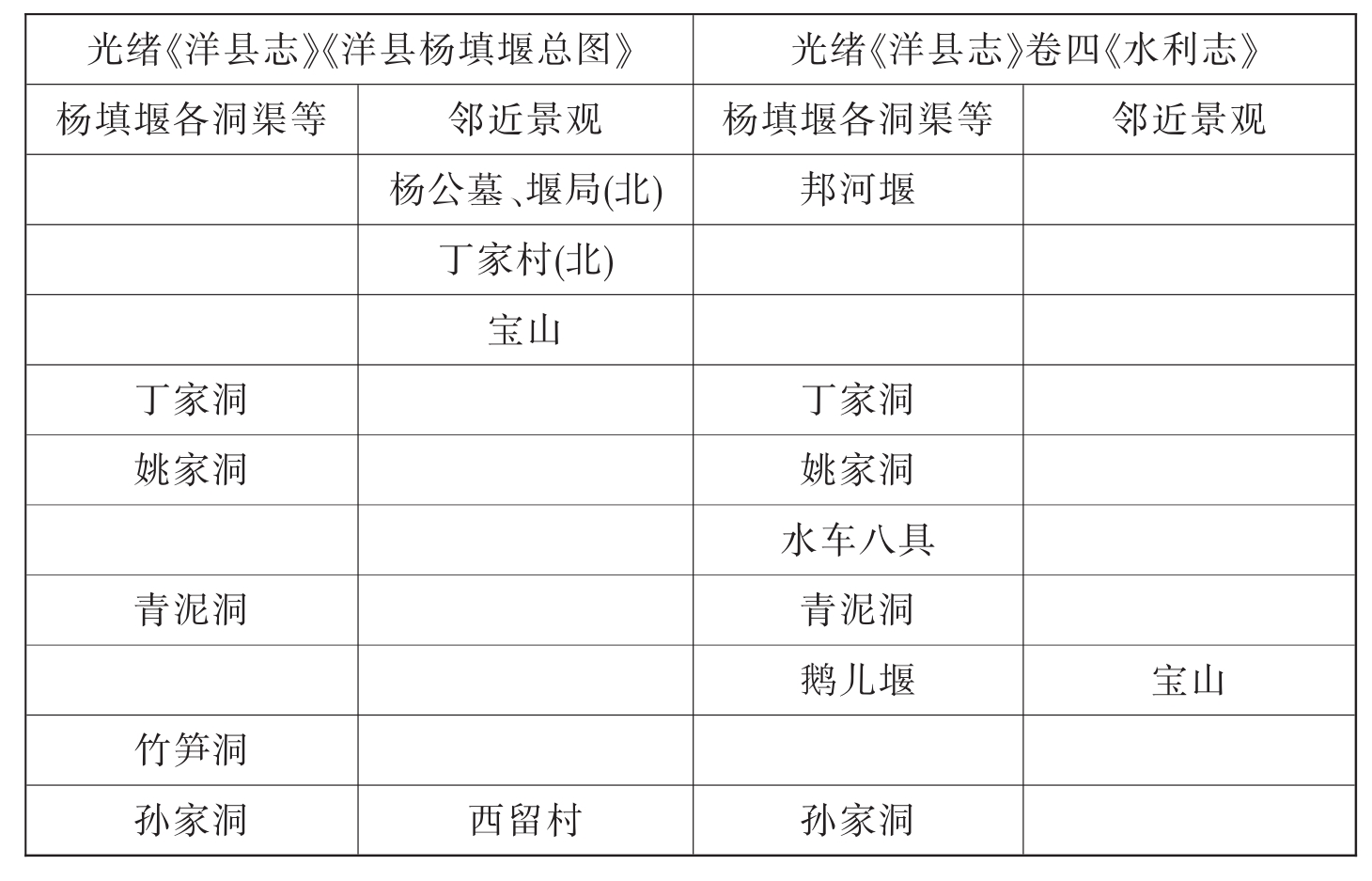

《陕西通志》的《壻水渠图》与该卷四○《水利二》的文字记载的差异主要表现为其各支渠相对位置的差异,由于缺乏其他更为明确的标志,我们比较难以断定这些差异中谁是谁非。在《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》中,则多出了几处具有重要标志意义的景观的标注,它们是丁家村、宝山、西留村、东留村和马畅。在这两幅图中所标注的景观与两志中文字记述的景观在位置上的差异更多。如表3-3

表3-3 嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与卷二○文字记载对照表

不难看出,在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中所标注的几处具有标志性意义的景观与杨填堰各分支洞渠,在相对位置关系上,同嘉庆《汉南续修府志》文字记载有多处质的不同。由此也让人产生了更多的疑问,主要有丁家洞、姚家洞、青泥洞等是在宝山之前,还是在宝山之后?竹杆洞、孙家洞、梁家洞是在留村之前,还是在留村之后?倪家渠、魏家渠是在马畅之前,还是在马畅之后?等等。下面就几个主要问题进行简要分析。

2.1宝山与丁家洞、姚家洞、青泥洞

在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中丁家洞、姚家洞、青泥洞都被标注在了宝山之前;而嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》中明确地表述为“堰流东南为丁家营洞,又东南流为姚家洞,又东南流,于北流立水车八具,又东南流为青泥洞,又东南流至宝山,绕山而东为鹅儿堰”,两者完全不同。宝山是洋县西北的很小的一个山峰,康熙《洋县志》卷之一《疆域》中记了35山,没有宝山;在民国《洋县志》卷三《山川志》中,记载了丰都山、白云山、子房山等山,但因“各山名类甚多,不悉记”,所以也没有宝山的记载。实际上,宝山作为子房山南侧的山体,它是杨填堰以北的诸山中最为向南突出的一座山,它并不高,北部最高552m,南部最高不足520m,比杨填堰的渠仅高30m;但其南部山脊较其他的山南突2—2.5km,因而其东西两侧都是较为宽广的山前平地,只有它直抵杨填堰干渠流经之地。杨填堰是在宝山最南端的山峰下绕而趋东,所以宝山以西及以东的杨填堰主干道两侧南北,均有较大范围的平坦地域,而只在宝山南端处形成了山峰逼近的形势,所以宝山在杨填堰各分支洞渠的空间位置上的标志性意义就显得非常突出。

嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》关于杨填堰该部分的记载与雍正《陕西通志》卷四○《水利二》几乎完全相同,而雍正《陕西通志》卷四○《水利二》的记载是来源于城固《县册》,而城固《县册》这种记载是合理的。首先:丁家洞实为丁家营洞,丁家营即丁家村,丁家村确实是在宝山以西,实际距离大约3km,在壻水河的东岸;丁家洞作为杨填堰的第一分支洞渠,是邦河堰之下不远的一条洞渠,且自丁家村,东至宝山的杨填堰主干道之南有大面积的平坦地带,是需要几条而不是一条大的水渠的。因此丁家洞、姚家洞、青泥洞应该在丁家村与宝山之间。所以对于宝山与丁家洞、姚家洞、青泥洞相对位置而言,嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》的文字记载是正确的,而嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》是不正确的。

2.2竹杆洞、孙家洞、梁家洞与留村

在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中竹杆洞、孙家洞、梁家洞被标注在西留村之东,嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》称“又东南流为竹竿洞,又东南流至双庙子为孙家洞[以上各洞耑灌城固之田],又东南流至留村为梁家洞[此洞城洋二县分用]”,明确地表示,竹杆洞、孙家洞在留村以西。这里关键的地点是留村。留村是洋县的西部的一个大的村落,康熙时为洋县西路十三乡之一,“留村,离城四十五里”[18],光绪时西乡十三地之一,“留村,距城四十里”[19];尽管里程有一定误差,但是所记应为同一村,从各志所用名称来看,都只用“留村”,而又分为西留村与东留村。实际两个村落相距非常近,是紧紧相邻,很可能两村本来就是由一个发展而来的,可以看成是一个村落的两个部分的(事实上直至20世纪60年代,西留村与东留村在空间上仍然是一个村落的两部分,与图中将二者标注的很远有所不同)。我们可以确定,留村是在洋县境内,而且我们同样可能确定梁家洞是杨填堰唯一一道灌溉两县的分支洞渠,也就是说留村(或西留村)与梁家洞是在洋县与城固县的边界处;竹杆洞、孙家洞是在城固县境内,因而应该在留村(或西留村)之西。所以嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中关于竹杆洞、孙家洞、梁家洞的标注是不正确的。

2.3倪家渠、魏家渠与马畅

在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》杨填堰主干道以北的倪家渠、魏家渠在马畅以东,如前所述,甚至很可能也在五间桥以东;而嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》却称“堰又东南流入洋县界,首为新开洞,其北岸为倪家渠、魏家渠,又东南经流马畅村为柳家洞”,显然倪家渠、魏家渠应该在马畅以西。康熙时马畅为洋县西路十三乡之一,“马畅,离城四十里”,光绪时马畅为洋县西乡十三地之一,“马畅,距城三十七里”。魏家渠作为杨填堰北侧的一条支渠,是应该向东北方向流的,其名称应来源于经过的聚落的名称,而留村与马畅之间的杨填堰北侧有魏家村,其附近应该是魏家渠的起点位置所在。因此魏家渠是应该在马畅的西侧,而不是在马畅的东侧,

马畅作为杨填堰经过的一个重要村落,与杨填填的位置关系也具有较为重要的标志意义。在嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》中马畅是在杨填堰主干道的北侧,杨填堰绕马畅之南而东流。在文字记载中没有关于马畅与杨填堰主干道相对位置的说明。但马畅是在留村东南、魏家村南偏东,其东、南两侧地势明显偏低,杨填堰主干道如果是绕马畅之南,就意味着其过魏家村后就须急转南行绕过马畅之南后,又急转北行,这实际上是绕了一个大弯子,对于杨填堰的主干道来说,实在是没有太大的必要。因此杨填堰实际上应是在马畅以北向东流的。或许绘图者对于马畅是位于杨填堰之南还是以北是不清楚的,或许他们知道马畅在杨填堰之南,但是杨填堰南侧密集的分支洞渠符号及注记使得再在那儿标注村落景观符号已经很困难,而且马畅与杨填堰的南北空间位置关系并不是该图所表达的主题。因此,从该图的整体来看,在空间位置表达上,马畅符号与注记的标注出现这样的错误是可以理解的。

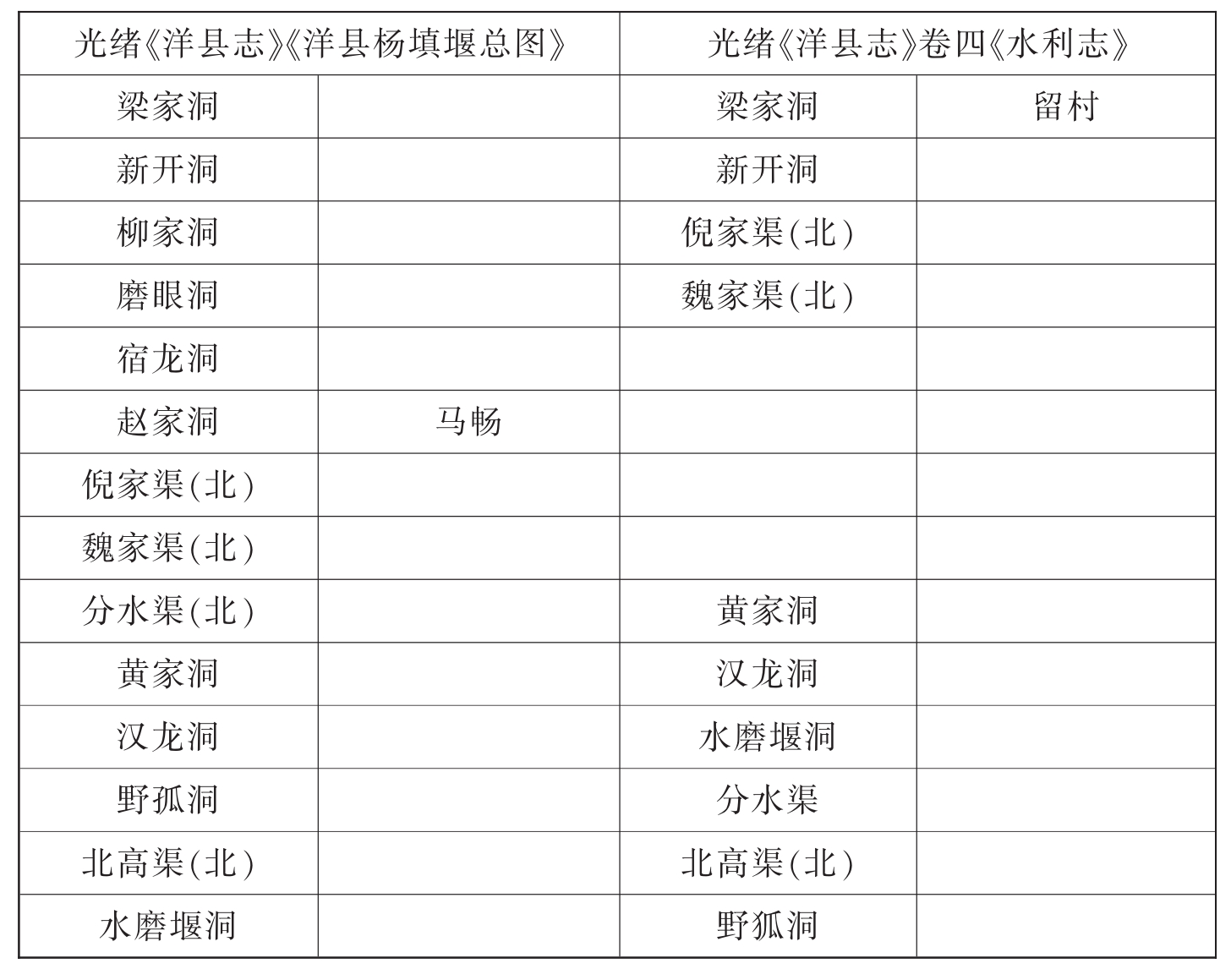

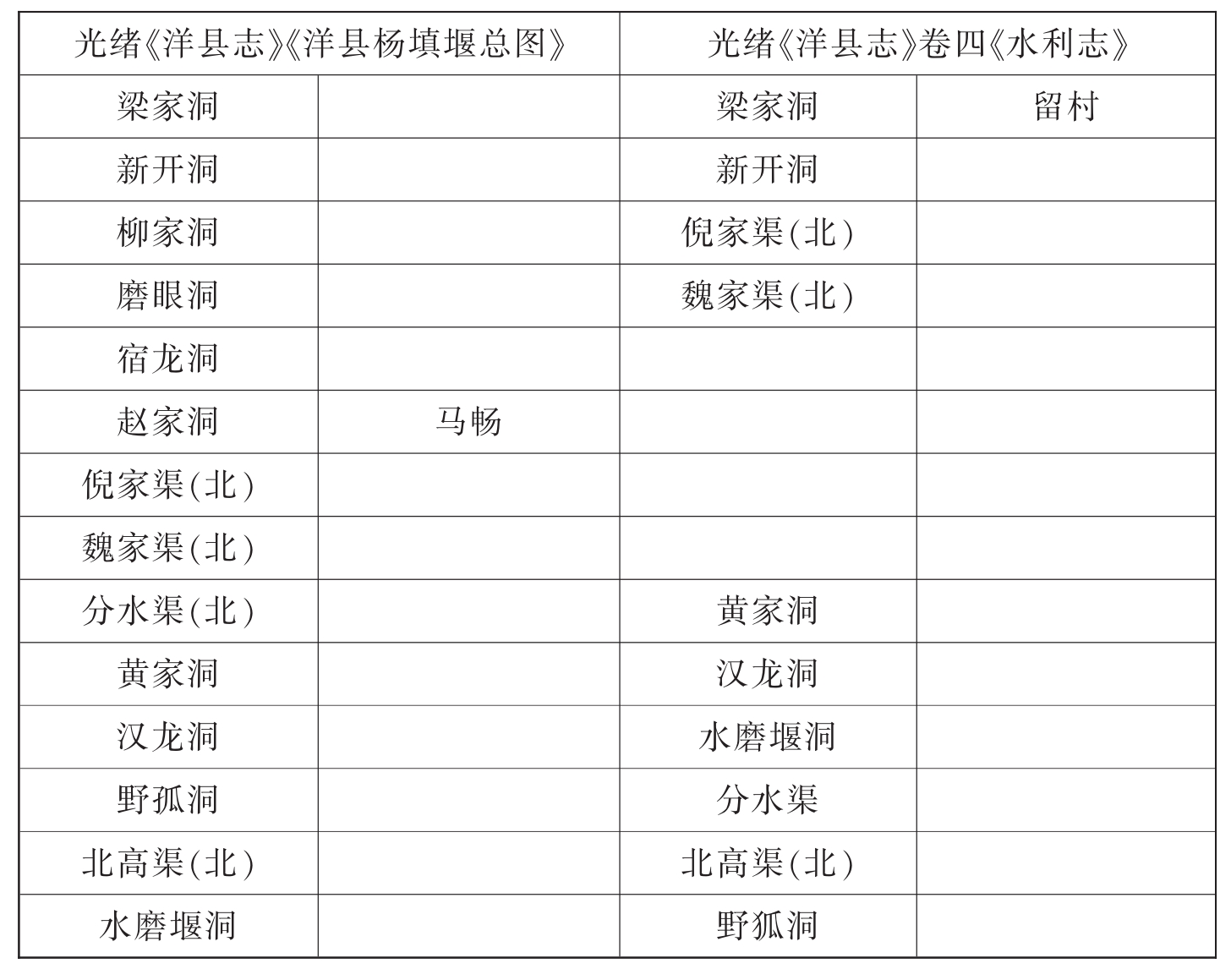

3.《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与光绪《洋县志》文字记载中杨填堰的差异

光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与光绪《洋县志》卷四《水利志》的文字记载有着较为明显的差异,而这些差异与嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与嘉庆《汉南续修府志》文字记载的差异有很相似的地方,稍稍考察一下两志中图与文字记述的来源,我们发现光绪《洋县志》与嘉庆《汉南续修府志》有着极为密切的承袭关系,图的制作,“仿县志式绘城郭图二衙署庙学图各一,仿府志式绘渠堰图二,详其制度引凿,以存体国经野之良规焉”,《洋县杨填堰总图》当为仿府志式所绘两渠堰图之一;而《水利志》的文字记载更是直接引用府志。因此,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与光绪《洋县志》卷四《水利志》的文字记载的差异,可以看成是嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》与嘉庆《汉南续修府志》文字记载的差异的再版。但从细处考察,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与光绪《洋县志》卷四《水利志》的文字记载的差异,有一些新情况,如前所述,杨公墓、堰局添加,“灙水各堰”的修正等等;但还有一些差异,在图中看起来细微,读起来却是有实质性的差异的,如马畅、西留村与各分支洞渠的位置关系等等,详见表3-4。

表3-4 光绪《洋县志》《洋县杨填堰总图》与卷四文字记载对照表

续表:

表3-4中所体现的图与文字记述的差异与表3-3中所体现的图与文字记述的差异有所不同,主要有两个方面,一是由于光绪《洋县志》卷四《水利志》的记载中更少了两条洞渠,使得各洞渠的位置关系发生了明显变化,二是图中的相关景观与各洞渠的位置关系有一些变化。

这两个方面的变化难以证实是客观景观的变化所导致的;光绪《洋县志》卷四《水利志》中所记少了两渠,应该是由于主观的原因所造成的,因为该段文字明确地说明是引用“府志”,其绝大多数文字与嘉庆《汉南续修府志》卷二○《水利》关于杨填堰的记载基本相同,而关于分支洞渠的表述却少了“又东南经流马畅村为柳家洞,又东流为硙眼洞”,对于这样明显的不同,光绪《洋县志》中没作任何解释,这很可能是少抄录了一行文字所致。而光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》是承袭嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》的,相同景观的位置关系的变化原因可能是与宿龙洞与赵家洞相对于五间桥的位置变化的原因是一致的,也就是说,是由于绘图水平的较低或不认真造成的。因此,光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》与光绪《洋县志》卷四《水利志》的文字记载的差异的新变化并不意味着光绪《洋县志》的《洋县杨填堰总图》绘图者的意识中杨填堰与嘉庆《汉南续修府志》的《城洋杨填堰图》及文字记载中所表现出的嘉庆时人们意识中的杨填堰有实质的空间上的变化。