二、藏经洞封闭之谜

洪 的影窟为什么变成了藏经洞?它是何时封闭的?其原因何在?由于没有发现可信的文字记载,它的封闭时间及原因,就成了一桩历史公案。中外学者根据各种旁证材料,提出了许多假说,试图解开这一千古之谜。现将争论情况介绍如下:

的影窟为什么变成了藏经洞?它是何时封闭的?其原因何在?由于没有发现可信的文字记载,它的封闭时间及原因,就成了一桩历史公案。中外学者根据各种旁证材料,提出了许多假说,试图解开这一千古之谜。现将争论情况介绍如下:

(一)避难说

(1)宋初避西夏之乱说

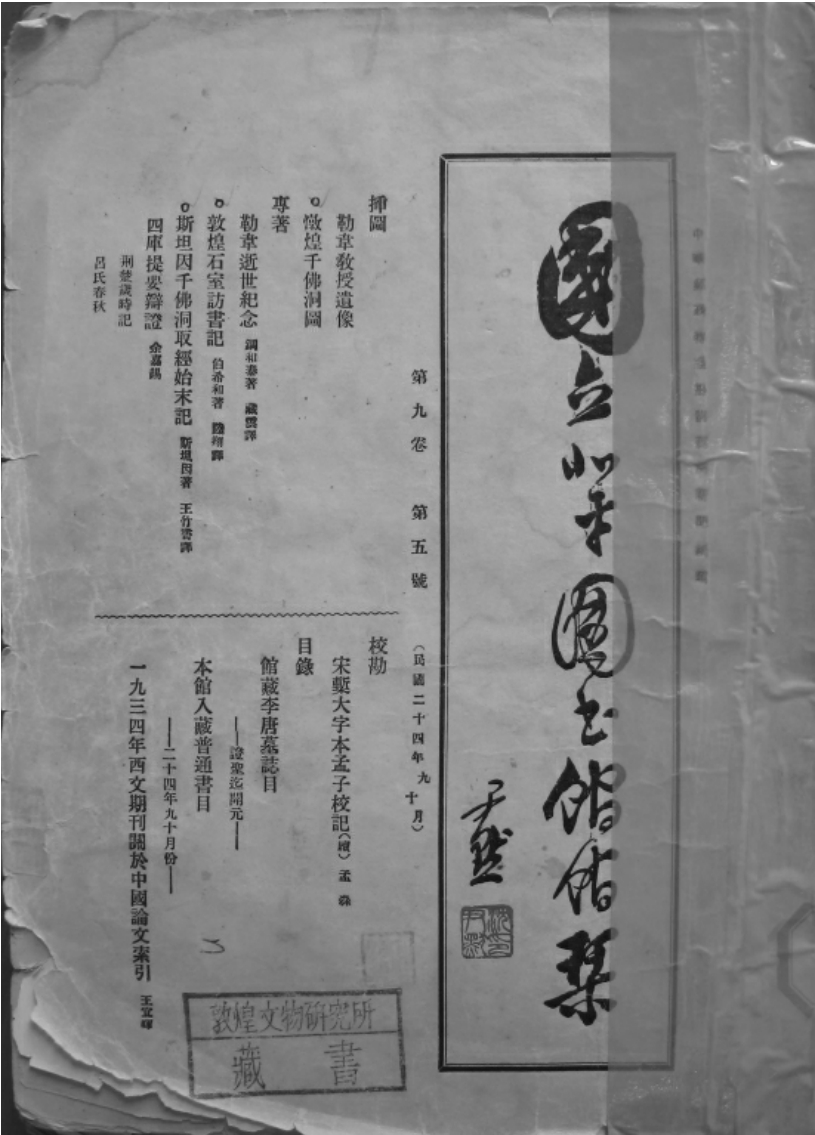

最早论及藏经洞封闭时间及原因者,是法国人伯希和。他在《敦煌石室访书记》(3)中说:藏经洞中的“卷本所题年号,其最后者为宋初太平兴国(976年至983年)及至道(995年至997年),且全洞卷本,无一作西夏字者。是洞之封闭,必在11世纪之前半期,盖无可疑。以意度之,殆即1035年西夏侵占西陲时也。洞中藏弆,至为凌乱,藏文卷本、汉文卷本、绢本画幅、缯画壁衣、铜制佛像及唐大中刻之丰碑,均杂沓堆置,由是可见藏置时必畏外寇侵掠而仓皇出此”。此后,我国学者罗振玉、姜亮夫等皆持此说。

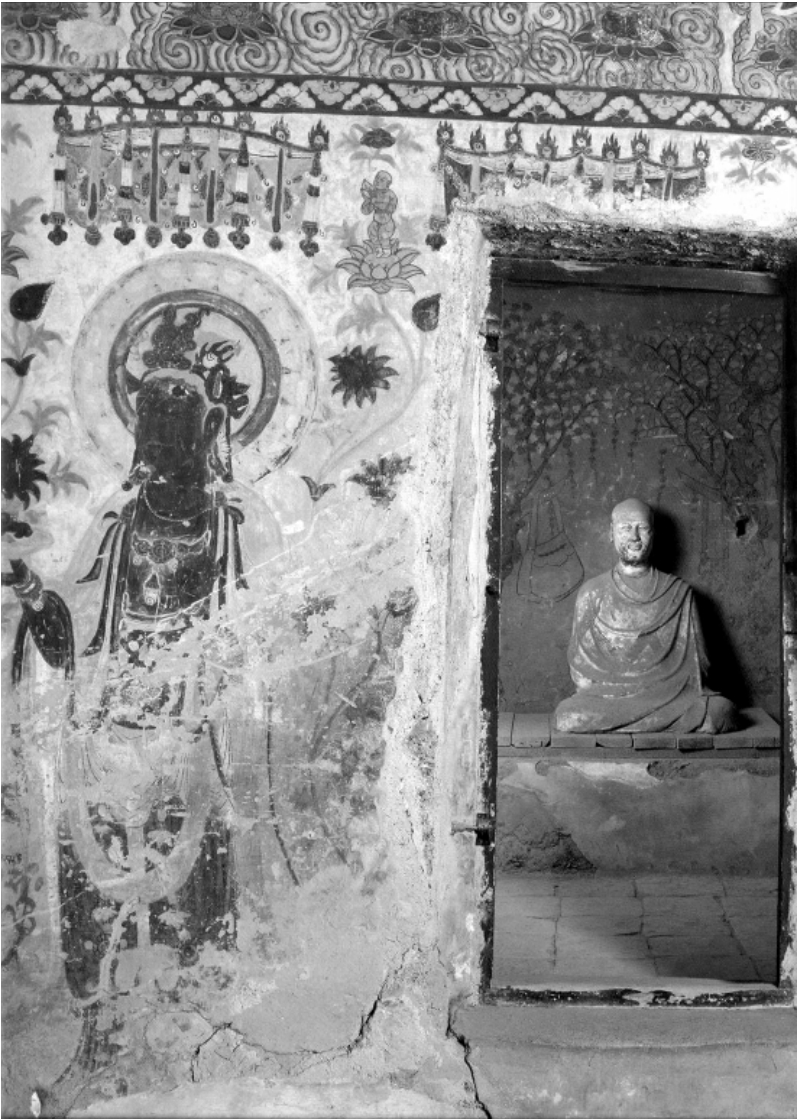

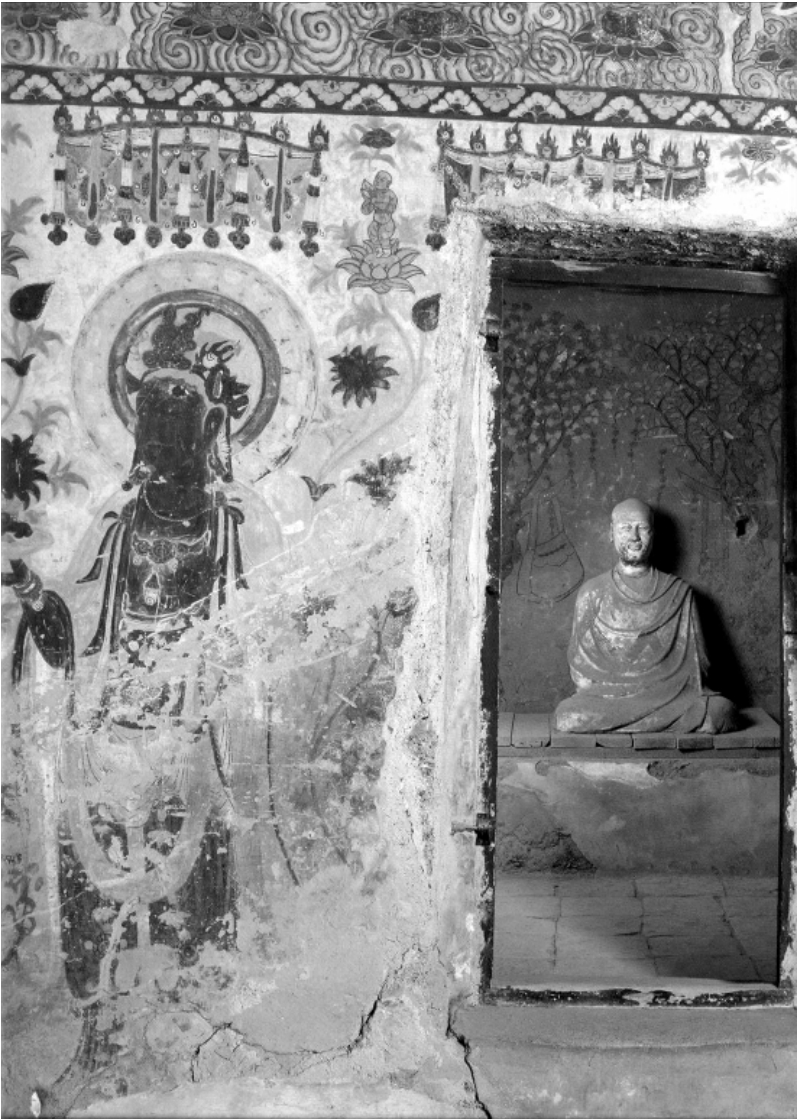

藏经洞北壁西侧的近侍女

罗振玉在《敦煌石室书目及发见之原始》(4)一文中说:“一洞藏书满中,乃西夏兵革时所藏,壁外加象饰,故不能知其为藏书之所。”姜亮夫先生在《敦煌——伟大的文化宝藏》(5)一书中说,“据莫高窟所发现的材料推知,宋时西夏之乱,千佛洞下寺僧人,欲避乱他乡”,便把经卷佛像杂书等藏入洞中封闭。

1980年,阎文儒先生发表了《莫高窟的创建与藏经洞的开凿及其封闭》(6)一文,更全面地阐述了这一论点。认为藏经洞的封闭年代,应注意到统治敦煌的民族和洞内的藏经。敦煌曾受到非汉族的统治多年,在洞内仍然保存着吐蕃人应用的藏文经,但另一少数民族西夏同样也统治了这一地区相当长的时期,这个民族是有自己文字的,而且也信奉佛教,但洞中却看不到西夏文字的经卷。这是因为1035年西夏占领瓜、沙时,藏经洞已被封闭了。

公元1035年,即宋仁宗景祐二年,亦即西夏入侵敦煌时,当地的人们不可能知道这个民族也信仰佛教,仓促之间,将各寺的写经,都集中起来,收藏在洪 的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了16号窟壁画。据敦煌文物研究所对西夏洞窟的调查与排年,16号窟应该属于西夏早期的创作。因此,人们只能认为藏经洞是为避乱而封闭的。同时,按人情事理来推论,这种封闭一定是由于一个大的政治变乱而引起,而这个变乱,根据敦煌历史,最大的应是西夏占据瓜、沙、肃诸州,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。

的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了16号窟壁画。据敦煌文物研究所对西夏洞窟的调查与排年,16号窟应该属于西夏早期的创作。因此,人们只能认为藏经洞是为避乱而封闭的。同时,按人情事理来推论,这种封闭一定是由于一个大的政治变乱而引起,而这个变乱,根据敦煌历史,最大的应是西夏占据瓜、沙、肃诸州,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。

毕素娟先生《辽代名僧诠明著作在敦煌藏经洞出现及相关问题——敦煌遗书P·2159V1研究》(7)一文,对此又进行了新的探索。据她研究,抄有辽僧诠明著《妙法莲花经玄赞科文卷第二》的P·2159号文书,虽无纪年,但其传入敦煌的时间为统和二十四年至开泰九年(1006年至1020年),它晚于白滨所说的1002年,是敦煌遗书下限的内证,说明曹宗寿,特别是曹贤顺时藏经洞尚未封闭。

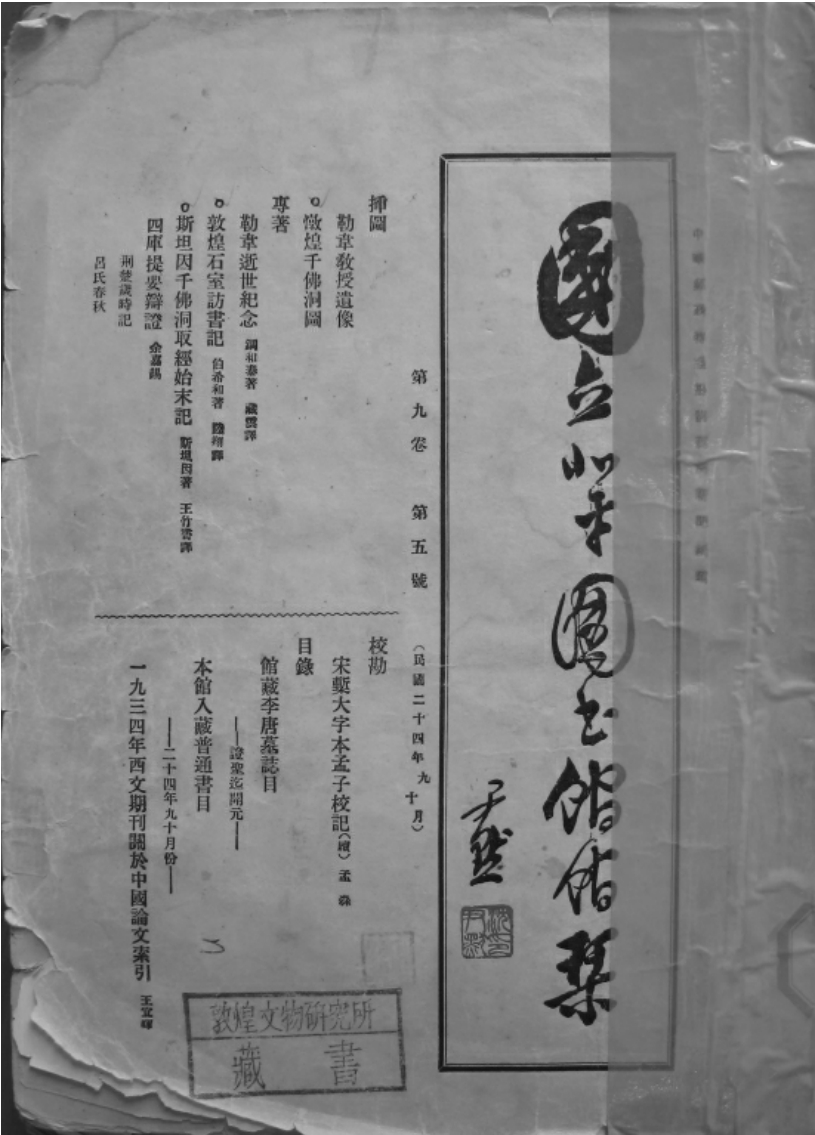

发表斯坦因、伯希和敦煌盗宝过程的《国立北平图书馆馆刊》

毕素娟说:“关于藏经洞的封闭时间我认为在曹贤顺表示降夏后到西夏正式占领敦煌之间(1030年至1035年)。”因为《西夏书事》卷11“天圣八年契丹十年太平春三月,回鹘瓜州王请降,德明纳之”。下注云:“瓜州回鹘乃沙州分部,其王贤顺见德明势日炽,率属请降。”《宋史·夏国传》天圣“八年(1030年),瓜州王以千骑降于夏”。由此可知,当时西夏日益强大,攻下甘州,大有侵吞全部河西走廊之势,敦煌虽在千里之遥,可其军事力量根本无法与西夏匹敌。敦煌王曹贤顺出于某种考虑,率千骑去向李德明请降归顺,李德明“纳之”。李德明接受请降,并未派兵去占领,第二年就死了。李元昊继位后先忙父丧,继又挥戈东进,无暇顾及瓜沙一带。这个时候,敦煌还是曹氏天下,但既然已向西夏请降,大势已去,迟早是要被占领的。当然会利用这段空隙时间作好应变准备,组织僧众亲信把文书经卷放入洪 影窟,封堵洞口抹墙泥,再绘甬道南北壁全部壁画,天衣无缝不留痕迹,可见是经过精心策划着意安排的,时间也是充裕的。所以只能是天圣八年(1030年)请降到1035年西夏占领前由曹氏家族封闭的,壁画当然也是曹氏晚期所绘。

影窟,封堵洞口抹墙泥,再绘甬道南北壁全部壁画,天衣无缝不留痕迹,可见是经过精心策划着意安排的,时间也是充裕的。所以只能是天圣八年(1030年)请降到1035年西夏占领前由曹氏家族封闭的,壁画当然也是曹氏晚期所绘。

从16号窟里面看到的藏经洞门口

对于西夏侵扰说,马世长先生提出了不同意见。他在《关于敦煌藏经洞的几个问题》一文中认为,伯希和的西夏侵扰说,其理由之一是藏经洞中的遗书纪年最晚是太平兴国和至道。其实并非如此,现在已发现了1002年的卷子,可能还有更晚者。伯希和的另一理由是藏经洞中未发现西夏文写本。这虽然是事实,然而据此一点,即肯定藏经洞在1035年前封闭,则未必妥当。西夏未创文字之前,使用汉文和藏文。西夏文字之创,在李元昊大庆元年(1036年)。一种文字,从初创到比较广泛地流行使用,必须经过一段相当长的时间。况且敦煌地区主要是汉族,以往一向使用汉文,因而敦煌地区西夏文的流行,则应当更晚一些。从莫高窟、榆林窟西夏文题记可知,西夏占有瓜、沙地区之后的二三十年内,西夏文在这一地区还没有流行起来,所以西夏侵扰说是值得商榷的。

(2)宋绍圣说

1979年,殷晴先生在《敦煌藏经洞为什么要封闭》(8)一文中认为,藏经洞的封闭与伊斯兰教东传有关。信仰伊斯兰教的哈拉汗王朝大肆毁坏佛教艺术。宋绍圣(1094年至1098年)中,“他们向宋朝要求出兵攻打西夏,宋朝表示赞许”。他推测“这一消息在佛教徒中所引起的恐慌,因而采取了封闭藏经洞的保护措施”。谭真先生在《从一份资料谈藏经洞的封闭》(9)一文中说:“敦煌遗书P·3810《呼吸静功妙诀》后,有养生神仙粥食方,其中山药一名,于探讨敦煌藏经洞的封闭时间颇有益。”并详细阐述了这一问题。

16号窟甬道右壁及藏经洞门口

山药,原名薯蓣。宋人顾文荐撰《负暄杂录》云:“薯蓣,因唐代宗名豫,避讳改薯药,又因宋英宗讳署,改为山药。故宋英宗之后医药方书改薯蓣为山药。”既然有山药名称的遗卷在藏经洞出土,那么藏经洞封闭很可能在宋英宗登基(1064年)以后。并认为藏经洞“封闭上限1064年,下限1116年,1093年至1097年间可能性较大”。

关于洞窟封闭之原因,谭真也认为“与伊斯兰教东传而躲避异教焚掠有关”。公元971年至11世纪初,以喀什为第二首都的信奉伊斯兰教,对佛教采取严厉镇压政策的哈拉汗王朝,挥师东进,经过20多年的残酷战争,终于在1000年至1009年占领了西域的佛教中心于阗。经过七八十年的养精蓄锐后,又想继续东进。“可以想像哈拉汗王朝东进的消息,传到敦煌后,必然引起敦煌上自官府下至百姓,特别是佛教徒们的恐慌。加之下述诸因素的影响,瓜沙地区上层统治者便采取了封闭藏经洞的保护性措施”。

西夏建国早期,政权本不巩固,外部又有黄头回纥的干扰及宋廷的威迫,扬言要举兵攻打于阗,致使上层瓜沙统治者预感到战争即将临头,不得不做充分准备,便有条不紊地封藏各大寺院的经典、画卷,顺便把官府与寺院的一些社会文书也收藏进去。从收藏的经卷与社会文书所涉及的范围来看,当时是有计划地密藏,决非短期内仓促所为。另外,藏经洞洞口外壁现存表层壁画属于西夏早期的创作,它也是判断其洞口封闭年代的依据之一。“综上所述,从1093年于阗向宋廷请战不许开始,至1097年实攻甘沙肃三州为止,凡五年,瓜沙统治者自然有计划有步骤地封闭藏经洞的”。

藏经洞门口的菩萨像

(3)避黑韩王朝说

荣新江先生《敦煌藏经洞的性质及其封闭原因》(10)一文,通过对国内外所藏敦煌文书、绢画的考察,认为“最有可能促成藏经洞封闭的事件,是1006年于阗王国灭于黑韩王朝一事”。

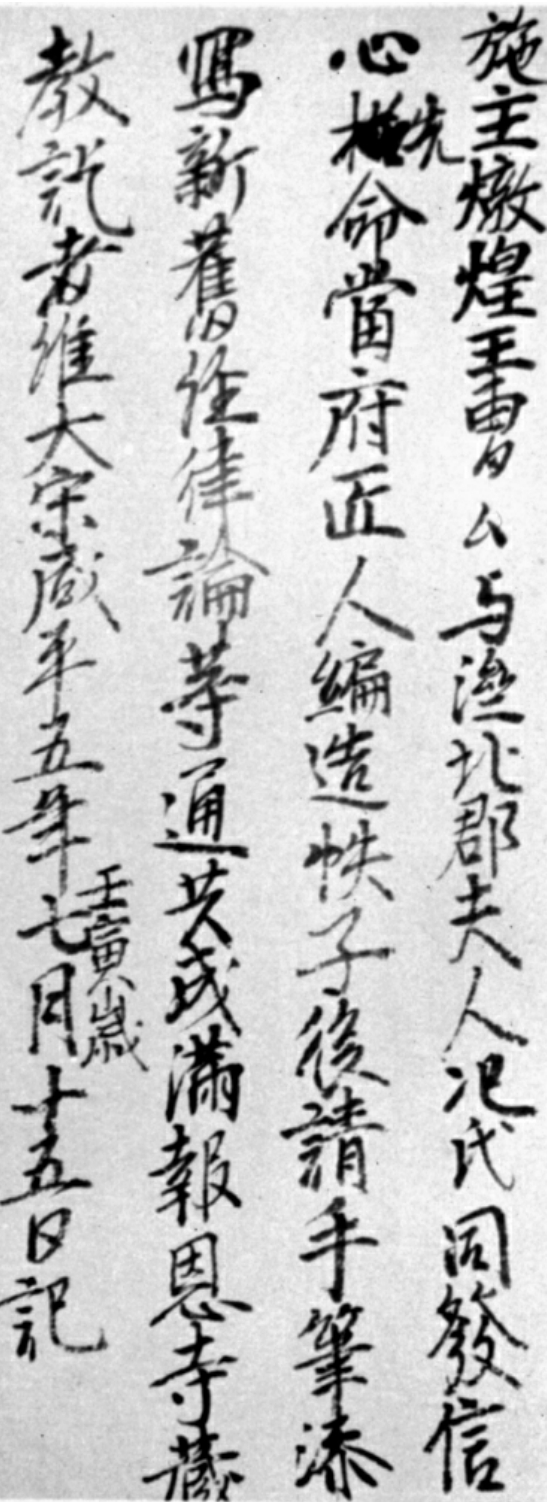

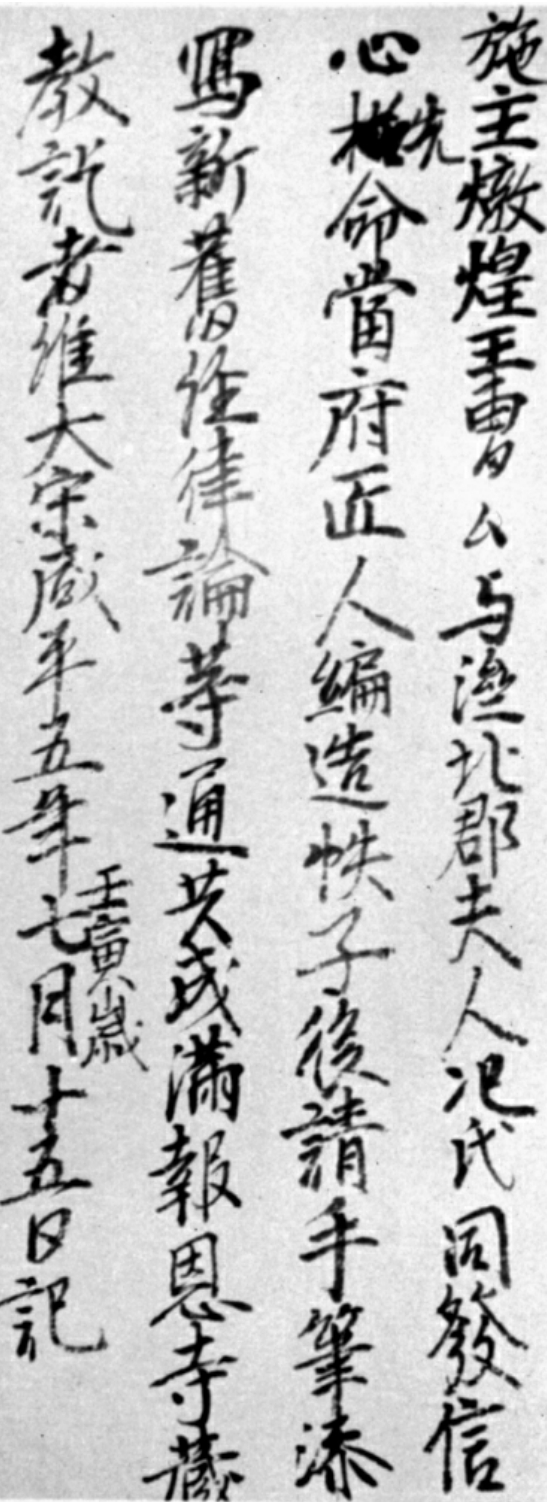

众所周知,俄藏Ф32A记有“施主敦煌王曹宗寿与济北郡夫人氾氏,同发信心,命当府匠人,编造帙子及添写卷轴,入报恩寺藏讫。维大宋咸平五年壬寅岁五月十五日记”。咸平五年(1002年)的这篇施入记是目前所知最晚的一件藏经洞出土文书,此前的纪年写本大体上持续不断,而此后有年代的写本迄今尚未发现(某些被认为是藏经洞出土的晚于1002年的材料,大多可以指出它们的其他来源或误解之处)。从现存写本年代的累计,可知藏经洞的封闭应在1002年以后不久,不应晚到伯希和提出的1035年西夏的到来。

从1002年往后,西北地区最重要的历史事件,首先就是1006年于阗佛教王国灭于信奉伊斯兰教的黑韩王朝。因为于阗与沙州的姻亲关系,970年于阗国王曾致函其舅归义军节度使曹元忠,请求发兵援助抵抗黑韩王朝。当于阗陷没后,大批于阗人东逃沙州。于阗僧人所带来的伊斯兰教东进的消息,要比信佛的西夏人到来的消息可怕得多,因为黑韩王朝是经过近40年的血战才攻下于阗的,他们对于阗佛教毁灭性的打击,应当是促使三界寺将所得经卷、绢画等神圣的物品封存洞中的直接原因。而由于黑韩王朝并未马上东进,所以,封存活动是主动而有秩序地进行的,并且在封好的门前用壁画做必要的掩饰,以致当事者离开人世后被人们长期遗忘。

宋咸平五年题记

(4)宋皇祐之后(1054年)说

持此说者为陈垣先生,他在《敦煌劫余录序》中说:“通考载,大中祥符末,沙州归义军节度使曹贤顺,犹表乞金字藏经。景祐至皇祐中,朝贡不绝,知此等经洞之封闭,大约在皇祐以后。”

1978年,马世长先生在《关于敦煌藏经洞的几个问题》中也持此说,并对伯希和的西夏侵扰说提出了不同看法。认为种种迹象和材料表明,“藏经洞的封闭不在西夏占据敦煌之前,而是在西夏占据敦煌之后的某个时期。其相对的大致年代,陈垣先生推断在皇祐之后的意见,可能较为切近实际,而封藏遗书的原因,则一时还难于肯定。估计或许与西夏对瓜、沙等州的控制进一步加强,曹氏家族彻底失去对此地的统治有关”。

(5)曹氏封闭说

白滨先生在《试论敦煌藏经洞的封闭年代》(11)一文中力主此说。认为从现有情况可知,敦煌遗书纪年最晚者是宋咸平五年(1002年),这只能说明到咸平年或稍后的年代藏经洞已被封闭了。“所以我认为藏经洞的封闭当在宋咸平年间或稍后的年代里是比较合理的”。

白文还说,许多论者都认为16号窟北壁壁画是西夏早期的作品,其实,曹家晚期洞窟与西夏早期洞窟壁画,如无供养人题记与可靠记载是很难区分的。那么,第16窟北壁重绘壁画有什么可靠证据可以确认为西夏早期壁画而不是曹家晚期重绘的呢?“我认为第16窟重绘壁画应定为曹家晚期,即在西夏占领瓜沙之前,上限为咸平之后,曹宗寿或其子曹贤顺初期所为”。

刚刚取出的藏经洞文书经帙合一的情形

贺世哲先生在《从一条新资料谈藏经洞的封闭》(12)一文中,从另一角度研究了这一问题。据刘玉权的分期,57个西夏洞窟中,包括16窟和130窟。可知130窟现存表层壁画与第16窟甬道表层壁画大致上属于同一历史时期重绘的。据伯希和1908年记录,第130窟主室东壁南侧表层壁画中有供养人题名:“故叔敕谒(竭)诚□(奉)化功臣河西一十(下缺)。”在瓜沙曹氏中有“竭诚奉化功臣”头衔者,只有曹延禄与曹宗寿两人。而第130窟的“竭诚奉化功臣”是曹延禄。它是曹宗寿当权时期(1002年至1014年)重绘并题名的,所以称“故叔”。那么第16窟甬道表层壁画重绘时间大体上也应在此时期或稍后。因此,“被这层壁画覆盖着的藏经洞的封闭年代,亦应在此稍前或同时”。

嵌于藏经洞西壁的洪告身碑

藏经洞封闭的原因,贺世哲认为是东边甘州回鹘政权与西边于阗李氏政权相继被消灭或即将灭亡,等于切断了瓜沙曹氏政权的左右臂,构成了东西夹击的威胁(主要是东边西夏的威胁),为了防患于未然,瓜沙曹氏政权对于可能即将临头的战争危机,不得不有所准备,其中也包括密藏佛教典籍、画卷。在密藏佛教典籍、画卷时,顺便把官府与寺院的一些社会文书收藏进去,也是合乎情理的。

(6)元初说

关百益在《敦煌石室考略》(13)一文中说:“石室地址,为元朝以前之大佛寺,经历年之搜集,宝藏甚富。元太祖成吉思汗西征,其军师道士邱处机,最为信任,与佛教为仇,道经敦煌之先,到处毁坏佛寺,迫僧徒蓄发,改易道装,寺中沙弥,早有所闻,预将所有贵重古物,作石室以封固之,免遭浩劫。及元太祖师次敦煌,即逐僧毁寺,改为道观,直至前清未之能改。至伯希和等闻石室之名,前往发掘时,仍须商得观中道士之同意也。”此说既没有联系藏经洞中之遗物,又没有从藏经洞封堵之实况出发,纯为臆断,故鲜有附和其说者。

(7)元明之际说

张维在《陇右金石录》中,论及《重修皇庆寺记》时提出此说。《重修皇庆寺记》石碑立于元至正八年(1348年),为僧守朗立石,奢蓝令旃刻。张氏认为“元末兵乱,瓜沙沦没……石室闭扃,其时盖即在元明之间,或即为守朗、奢蓝合楠及其徒众所为”。此说与事实相去甚远,无人赞同附会。

(二)废弃说

《亚洲腹地考古图记》

在《西域考古图记》一书中,斯坦因根据他在洞中所藏一些包裹皮中发现的一批相当数量的汉文碎纸块,以及包皮、丝织品做的还愿物、绢画残片、画幡木网架等,认为这些东西是从敦煌各寺院中收集来的神圣废弃物,藏经洞就是堆放它们的处所。这一看法,实际上就是今天我们所说的“废弃说”。斯坦因还根据其所见写本和绢画题记最晚者为10世纪末的情况,推测洞窟的封闭是在11世纪初叶。“废弃说”的代表人物是方广锠先生,他在《敦煌遗书中的佛教著作》(14)一文中,认为“避难说”实难自圆其说。这是因为藏经洞内没有整部大藏和其他珍贵物品,大多是残卷断篇,夹有不少疑伪经,甚至还有不少错抄之废卷与涂鸦之杂写,乃至作废的文书与过时的契约等等。在藏经洞封闭时,即曹宗寿当政时期(1002年至1014年),敦煌已向内地乞求配齐了藏经,也曾从朝廷乞求到一部金银字大藏经,还有锦帙包裹、金字题头的《大般若经》,如系避难,它们理应珍藏其中。为何整部大藏未被收藏,所藏的反而是残部破卷?因此其真正的原因并不是避难,而是在于“这一批文书对当时的敦煌僧众来说已完全失去了实用价值,故而废弃”。提出“废弃说”的理由是:

第一,中国人一直有敬惜字纸的传统。在古代,纸张比较珍贵,对地处西陲的敦煌来说更是如此。据敦煌遗书中的抄经记录记载,当抄经时,每人所领纸张均要记账,如果抄错,必须凭废纸换好纸。废纸并不抛弃,而是留待他用。

第二,佛经经过长期使用之后,难免会破损,但对这种不堪再使用下去的经典是不允许抛弃的,而是另行收藏。

第三,从现存遗书可以知道,敦煌寺庙经常清点寺内的佛典及各类藏书,查看有无借出而没有归还的,或有无残破而不堪使用的。

第四,宋代,四川的刻本经典传到敦煌,朝廷又颁赐了金银字藏,敦煌的经典大为丰富。大概在曹宗寿当政时期,敦煌进行了一次比较彻底的大规模的寺藏图书清点活动,将清理出来的一大批无用的另部残卷和各种无用的文书与废纸,挑选了一个不太重要的洞窟,统统封存进去,然后在外面重新画上壁画。由于是一堆无用的东西,自然不会有人把它们放在心上,年深日久,也就被遗忘了。

在《敦煌藏经洞封闭原因之我见》(15)一文中,方广锠更全面地论证了“废弃说”。认为到了五代时,由于内地战乱,敦煌又偏处一隅,经典的来源是很困难的。从《沙州乞经状》可知,五代时,敦煌教团曾数次遣人赴内地各处搜寻配补敦煌所缺经典。进入北宋后,由于敦煌曹氏政权与北宋、辽、西夏等保持朝贡关系,对外交往较多,经典的来源也就比较丰裕。虽然尚无确证,《开宝藏》有极大可能已传入敦煌,四川的刻本佛典确已传入敦煌。与此同时,纸张的生产、流通情况也有了变化。晚唐五代以来,敦煌地区一直自己造纸。进入北宋后,随着对外交通的发展及敦煌地区自身经济的发展,纸张紧张的状况想必已大大缓解。经典来源的充裕产生了淘汰残旧经卷的需要,纸张状况的缓解又使人们不再想到其背面可资利用的价值。于是,非常可能的情况是,“在曹氏政权的某一年,敦煌各寺院进行了一次寺院藏书大清点。清点后,将一大批残破无用的经卷、积存多年的过时文书与废纸以及用旧的幡画、多余的佛像等等,统统集中起来,封存到第17窟中。由于它们被认为是一堆废物,年深日久,就逐渐被人们遗忘。至于洞外抹的墙泥、绘的壁画,也许与这一封存活动直接有关,也许与这封存活动并无直接关系,而是其后若干年的另一次宗教活动的结果”。

关于洞窟封闭的时间,方广锠先生在《敦煌藏经洞封闭年代之我见——兼论“敦煌文献”与“藏经洞文献”之界定》(16)一文中,仍然从废弃说的前提出发,指出“就现有材料而言,把藏经洞的封闭年代暂且定在曹宗寿统治时期(1002年至1014)是适宜的”。因为既然是废弃,所藏的自然都是一些已经无用的东西。而在现实生活中还有用或还起作用的东西,当然不会抛弃。所以,藏经洞封闭之前的诸如契约文书、新抄的经典等,都不会放入。这样,藏经洞封闭之前,即1002年后的文献出现的几率就非常小了。此外,藏经洞外的壁画,我们还不能排除画于曹氏归义军后期的可能。即使画于西夏早期,由于藏经洞因废弃而封闭,因此,藏东西与画壁画完全可以是不同时期的两件事情。既然如此,壁画画于西夏与藏经洞于曹宗寿时期封闭也并不矛盾。

S.11287《景云二年赐沙州刺史能昌仁敕》

对于“废弃说”,施萍婷先生提出了不同看法,她在《三界寺·道真·敦煌藏经》(17)一文中说:“有的学者认为,藏经洞内存放的那么多的古写本是‘废纸’,本人不敢苟同。”并以道真在三界寺的写经生涯为据,探讨了920年至987年间敦煌的写经活动,进而指出:“藏经洞有年代题记的古写本,学术界目前公论的最晚为1002年,因而笔者认为,10世纪末孜孜以求的佛经,11世纪初叶绝对不会那么快就成为‘废纸’。”

关于藏经洞封闭的时间,施萍婷先生非常谨慎,只根据掌握的有关材料,提出了自己的“一点猜想:公元1002年,道真可能82岁,如果他当时健在,那么在这一时期,如果发生什么威胁佛经存在的危急情况,道真以其身份、地位主持将佛经封存,是完全可能而合乎情理之举”。

(三)书库改造说

在1979年巴黎国际敦煌学术讨论会上,日本学者藤枝晃提出了“书库改造说”。他在《敦煌“藏经洞”的一次复原》(18)一文中认为,大约在1000年左右,折叶式的刊本经卷,已从中原传到敦煌,因此,必须改变藏书室的位置,故将使用起来不方便的卷轴式佛经以及许多一直分散的杂物一并封入石窟。

何昌林先生在《敦煌“藏经洞”之谜》(19)一文中同意此说。认为改造书库,就需把废弃的卷轴式佛经“藏”起来,以便腾出地方来存放折叶式佛经。莫高窟每年有多次庙会和佛教节日,四面八方的来客很多,人多手杂。为了防止入藏的卷轴式佛经被人拿走,每次庙会或节日都得派出一人看守“藏经洞”,而庙里的人手又少。入藏者毕竟是古物,对于后世僧侣们来说,许多东西都是很神圣的,少了哪一件也不行,因此,就干脆砌上墙,封起来了。

以上对藏经洞封闭时间及原因的研究情况作了简单介绍。从以上所述可知,对这一重要问题的看法,真是众说纷纭,莫衷一是。而要真正解决这一问题,还需进一步挖掘旁证资料。这一千古之谜究竟由谁来解?我们期待着、盼望着早日解开这一历史之谜。

【注释】

(1)参阅李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(一)》,载《敦煌研究》试刊第1期,甘肃人民出版社1982年版。

(2)参阅马世长《关于敦煌藏经洞的几个问题》,载《文物》1978年12期。

(3)载《法国远东学院院刊》第8卷,1908年安南出版。陆翔译文见1935年《北平图书馆馆刊》9卷5号。

(4)载《东方杂志》6卷10期(1909年)。

(5)上海古典文学出版社1956年出版。

(6)载《文物》1980年6期。

(7)载《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社1995年版。

(8)载《文物》1979年9期。

(9)载《敦煌研究》1988年4期。

(10)载《敦煌吐鲁番研究》第2卷,北京大学出版社1997年版。

(11)载《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟、艺术编上》,甘肃人民出版社1985年版。

(12)载《西北史地》1984年3期。

(13)载《河南博物馆馆刊》第1集,转引自白滨《试论敦煌藏经洞的封闭年代》。

(14)载《文史知识》1988年10期。

(15)载《中国社会科学》1991年5期。

(16)“第34届亚洲与北非研究国际会议敦煌组论文”,1993年8月香港。

(17)载《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社1995年版。

(18)译文载《西北师院学报》增刊《敦煌学研究》,1984年10月版。

(19)载《阳关》1984年2期。

的影窟为什么变成了藏经洞?它是何时封闭的?其原因何在?由于没有发现可信的文字记载,它的封闭时间及原因,就成了一桩历史公案。中外学者根据各种旁证材料,提出了许多假说,试图解开这一千古之谜。现将争论情况介绍如下:

的影窟为什么变成了藏经洞?它是何时封闭的?其原因何在?由于没有发现可信的文字记载,它的封闭时间及原因,就成了一桩历史公案。中外学者根据各种旁证材料,提出了许多假说,试图解开这一千古之谜。现将争论情况介绍如下:

的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了16号窟壁画。据敦煌文物研究所对西夏洞窟的调查与排年,16号窟应该属于西夏早期的创作。因此,人们只能认为藏经洞是为避乱而封闭的。同时,按人情事理来推论,这种封闭一定是由于一个大的政治变乱而引起,而这个变乱,根据敦煌历史,最大的应是西夏占据瓜、沙、肃诸州,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。

的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了16号窟壁画。据敦煌文物研究所对西夏洞窟的调查与排年,16号窟应该属于西夏早期的创作。因此,人们只能认为藏经洞是为避乱而封闭的。同时,按人情事理来推论,这种封闭一定是由于一个大的政治变乱而引起,而这个变乱,根据敦煌历史,最大的应是西夏占据瓜、沙、肃诸州,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。

影窟,封堵洞口抹墙泥,再绘甬道南北壁全部壁画,天衣无缝不留痕迹,可见是经过精心策划着意安排的,时间也是充裕的。所以只能是天圣八年(1030年)请降到1035年西夏占领前由曹氏家族封闭的,壁画当然也是曹氏晚期所绘。

影窟,封堵洞口抹墙泥,再绘甬道南北壁全部壁画,天衣无缝不留痕迹,可见是经过精心策划着意安排的,时间也是充裕的。所以只能是天圣八年(1030年)请降到1035年西夏占领前由曹氏家族封闭的,壁画当然也是曹氏晚期所绘。