甘州回鹘与丝绸之路

西北民族大学历史系 朱悦梅

敦煌研究院 杨富学

如所周知,自李唐王朝于天祐四年(907年)为后梁所取代,直至元世祖忽必烈于1279年统一中国的372年间,是我国历史上的大动荡、大分裂时期。先是五代十国的对峙,继之又是辽、宋、西夏、金的争锋。中原是如此,丝绸之路沿线亦复如是,各藩镇、民族,乃至州县自有政权,俨然独立王国,互不相统。尽管如此,沟通东西的大动脉——丝绸之路并为因此而彻底中断,而且在某些时期还保持着相当的繁荣昌盛局面。本文所述的甘州回鹘,即对保持丝绸之路的畅通与繁荣起过至关重要的作用。

甘州回鹘是9世纪晚期至1028年间由河西地区的回鹘人以甘州(今甘肃省张掖市)为中心建立的民族政权。它对丝绸之路的贡献,首先在于他们对丝绸之路的保护上。甘州回鹘所处的河西走廊一带,自古以来就是中西交通的要道——丝绸之路的咽喉要地,故而长期来一直承担着沟通东西方政治、经济、文化联系的重任。在回鹘未迁入这里以前,当地就是经济繁荣、贸易发达之地,已经形成了一套较为完整的产、供、销体系,东西方各种民族穿梭往来,不断迁徙、流动的,同时,各种风格不同的文化也在这里传播、交流。回鹘人迁入这里后,频繁的丝路贸易,成为回鹘经济发展的命脉,故而他们义不容辞地承载起保护丝绸之路畅通的重任。

昔日回鹘入中原朝贡,“路出灵州,交易于市”。(1)然而自咸平五年(1002年)始,灵州被西夏李继迁所占,贡路遂受到西夏统治者的控制。西夏早期统治者一直觊觎丝路贸易的利益,故经常扰劫贡道,掠夺朝贡使者。据洪皓载:

[回鹘]多为商贾于燕,载以橐它,过夏地,夏人率十而指一,必得其最上品者,贾人苦之。后以物美恶杂贮毛连中,染所征亦不赀。其来浸热,始贿赂税吏,密识其中下品,俾指之。(2)

这一记载说明,西夏人时常对过往商旅进行敲诈与掠夺,十税一,而且“必得其最上品”,逼得商旅不得不采取“贿赂税吏”等办法以逃避西夏的盘剥。《续资治通鉴长编》卷76大中祥符四年(1011年)八月癸亥条亦载:

癸亥,甘州回鹘可汗夜落纥遣使奉表诣阙。初,夜落纥屡与夏州(即西夏)接战,每遣使入贡,即为赵德明所掠。

西夏统治者的这样掠夺行为,势必会严重地威胁着东西方贸易的正常发展。严重时,通过甘州回鹘的商旅甚至全部断绝。清人戴锡章撰《西夏纪》卷5即云:

大中祥符九年(1016年),赵德明使苏守信守凉州,有兵七千余,马五千匹,诸番畏其强,不敢动,回鹘贡路,悉为断绝。

回鹘人为了保卫丝绸之路畅通无阻,从而使自己在丝绸之路的利益不受侵犯,连续数年与西夏展开了殊死搏斗。大中祥符元年(1008年),西夏进攻甘州回鹘,回鹘可汗夜落纥采取诱敌深入的伏击战,使西夏几乎全军覆没。(3)大中祥符四年(1011年)十一月,甘州回鹘可汗夜落纥“遣使康延美至,言败赵德明蕃寇立功首领,望赐酬赏”(4)。甘州回鹘与西夏争夺的焦点主要在河西走廊东端的凉州(今甘肃省武威市),双方经过反复的较量,最终回鹘于大中祥符九年(1016年)全面控制了凉州,将西夏势力赶出了河西,确保了丝绸之路的畅通,形成了“一方之烽燧蔑闻,万里之梯航继至”(5)的大好局面。

但是,由于甘州回鹘从综合实力上来说并非西夏对手,尽管两次大败西夏,暂时遏止了西夏攻取河西走廊的步伐,但无法改变西夏最终全面控制丝绸之路的结局,而夺取河西走廊,控制丝绸之路,正是西夏国长期的基本国策。经过十余年的力量积蓄,天圣六年(1028年)西夏发动突然袭击,一举占领甘州,甘州回鹘国消亡,西夏由是得以全面控制河西走廊,进而成为丝绸之路的主宰。(6)

甘州回鹘国,大致形成于9世纪70至80年代,至11世纪20年代消亡,共存一百余年。在这段时间内,甘州回鹘积极发展与周边民族,尤其是中原地区的经济文化交流,促进了丝绸之路的繁荣,故往来于丝绸之路上的东西方商旅、使者、宗教徒络绎不绝。甘州回鹘使者的足迹,西到波斯、印度、阿拉伯,东抵五代都城洛阳、开封、辽都上京、宋都汴京等地。(7)

甘州回鹘与波斯、印度、阿拉伯的往来,史书中都有零星反映。关于波斯,敦煌文献S.1366《归义军宴设司面、油破历》有如下记载:

窟上迎甘州使细供十五分,又迎狄寅及使命细供十分……甘州来波斯僧月面七斗、油一升。牒塞(密)骨示月面七斗。廿六日支纳药波斯僧面一石、油三升。(8)

该文献首尾俱残,无年代。据考证,此文书可能与S.2474《庚辰至壬戊年(980—982年)间面油破用历》是同一件文书。(9)而S.2474中有“闰三月”字样,已被考订为太平兴国五年(980年)之物。(10)反观S.1366《归义军宴设司面、油破历》,内有“甘州使”、“狄寅及使”等文字,其中的“狄寅”,显然应为“狄银”之异写。那么,同一国中何以既有“甘州使”,又有狄银(甘州回鹘第四任可汗,924—926年在位)派遣的使者呢?结合各种情况,愚以为,此应与龙德年间(921—923年)甘州回鹘发生的内乱有关。其中的“甘州使”应为当时的可汗仁美(英义可汗,?—924年在位)所遣,另一路则应为狄银所派。故而笔者认为S.1366《归义军宴设司面、油破历》应为龙德年间或稍后之遗物。

由此可以认为,在921~924年间,有来自甘州回鹘国的使者在沙州巡礼莫高窟,同时又有波斯僧自甘州来,并向敦煌归义军官府纳药。至于是何等药品,由于文献未载,我们不得而知。以理度之,这些药品应来自波斯,至少应是采用波斯的医学理论而配制的。此外,《册府元龟》卷972亦有波斯—甘州相交往的记载:

后唐同光元年(923年)四月,沙州(附甘州)进波斯锦。长兴四年(933年)十一月,甘州回鹘仁裕……献波斯锦。应顺元年(934年),[贡]波斯宝绁、玉带。

甘州回鹘可汗以波斯锦、波斯宝绁向中原王朝入贡,说明波斯与甘州的交往还是相当频繁的。

甘州回鹘与印度的交往,主要体现在宗教上,可以《宋会要辑稿》方域二十一之一四的相关记载为证:

太祖乾德四年(966年),知凉[州]府折逋葛支上言,有回鹘二百余人、汉僧六十余人,自朔方来,为部落劫略。僧云欲往天竺取经,并送达甘州讫。

这里再看甘州回鹘与阿拉伯的往来。《宋史》卷四九○《大食传》载:“先是,其入贡路繇沙州,涉夏国,抵秦州。乾兴初,赵德明请道其国中,不许。至天圣元年来贡,恐为西人钞略,乃诏自今日取海路繇广州至京师。”《宋会要辑稿》蕃夷七之二二亦载:“天圣元年(1023年)十一月,入内侍省副都知周文质言,沙州、大食遣使进奉至阙。缘大食北来皆泛海,由广州入朝;今取沙州入京。”文中虽未提及甘州,但都提到了沙州。既然通过沙州,必然要通过甘州,况且,天圣元年(1023年)正是甘州回鹘全面控制河西走廊,确保丝绸之路畅通无阻的时期。此时大食国舍海路取陆路入中原,原因概在于此。

这些记载,尽管多为只言片语,但在一定程度上反映了甘州回鹘与西方诸国的经济文化联系。

与之相比,甘州回鹘与中原王朝就更为频繁了。五代至宋,甘州回鹘与中原各王朝都保持着密切的关系,经常派遣使者朝贡,并接受中原王朝的册封和回赐,同时也通过“朝贡”的名义和方式,在丝绸之路沿线进行贸易活动。相关记载不绝于书,前文第二章已有比较细致的叙述,这里兹不一一赘举。

回鹘人向来以善于经商著称。洪皓在《松漠纪闻》中记载说:

回鹘自唐末浸微……甘、凉、瓜、沙旧皆有族帐,后悉羁縻于西夏……多为商贾于燕,载以橐它……[其人]尤能别珍宝,番汉为市者,非其人为侩,则不能售价。(11)

由此可以看出回鹘商人能力之强,对沟通中西商业贸易起到了非常重要的作用。在西夏于1028年攻灭甘州回鹘后,回鹘民众虽有不少外迁至、新疆、敦煌及青海等地,但大部尚留于旧地,成为西夏国的属民,但仍保留了自己善于经商的民族个性。当时,在西夏国境内形成了一种专门的职业,号为“回鹘通译”,《天盛改旧新定律令》卷七《计二门》将之与医人、向导、渠主、商人、黑检主、船主、井匠等并列。(12)而在该律令之卷十一《矫误门》中,又有如下的记载:

臣僚、下臣、及授、艺人儿童、前内侍、阁门、帐下内侍、医人、真独诱、向导、译回鹘语、卖者、卜算、官巫、案头、司吏、帐门末宿、御使、内宿、官防守、外内侍。(13)

这些记载说明,回鹘人在西夏的对外贸易中,起着非常独特的作用,回鹘语已成为西夏与周边民族进行商业贸易的交际语。

利之所在,回鹘商人无远弗届,足之所在,即以为家。史载:“河西回鹘多缘互市家秦、陇间。”(14)《宋史·回鹘传》亦载:“[回鹘]因入贡,往往散行陕西诸路,公然贸易,久留不归者有之。”李复《潏水集》卷一《乞置榷场》:“回鹘、于阗、卢甘等国人尝赍蕃货,以中国交易为利。来称入贡,出熙河路……有滞留本路十余年者。”前二者记载的都是河西回鹘,后者则应指包括河西回鹘在内的所有回鹘人。可见,当时回鹘与周边的贸易之盛。以至于辽朝政权为接待回鹘商旅而在京都南门设置了“回鹘营”,“回鹘商贩留居上京,置营居之”。(15)

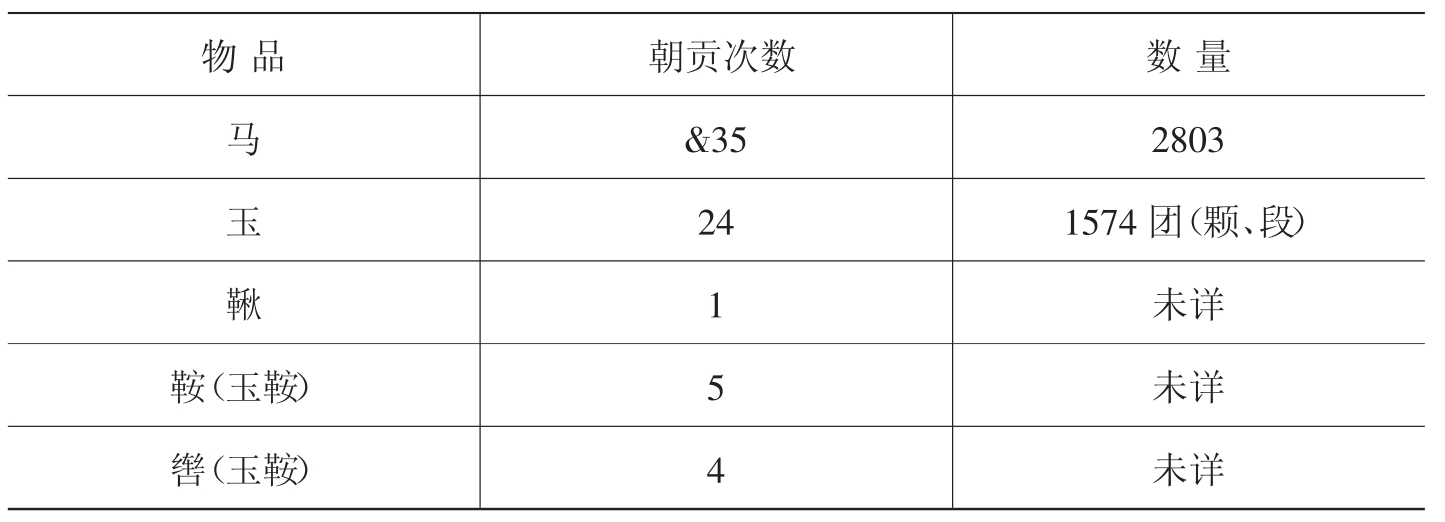

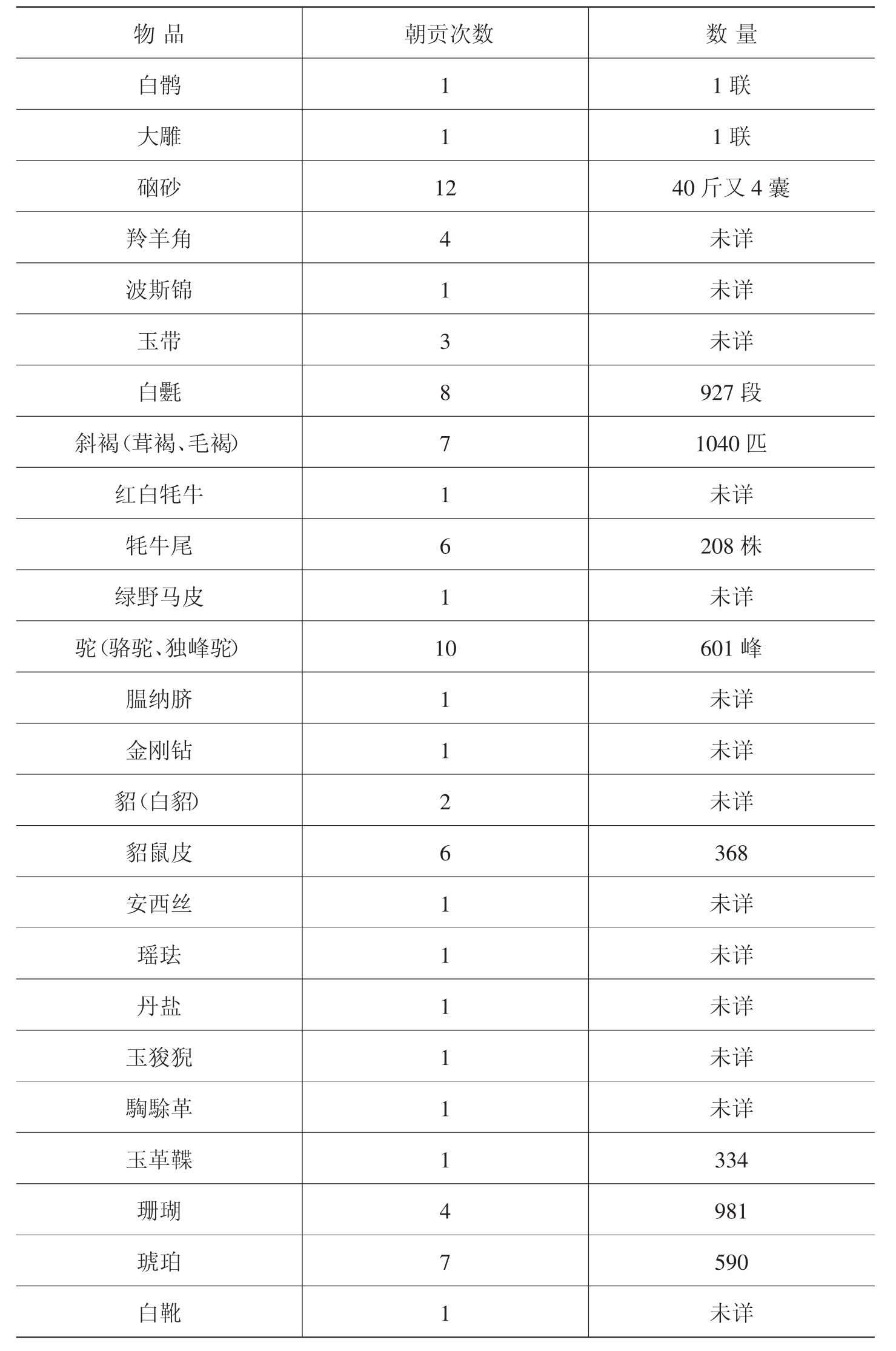

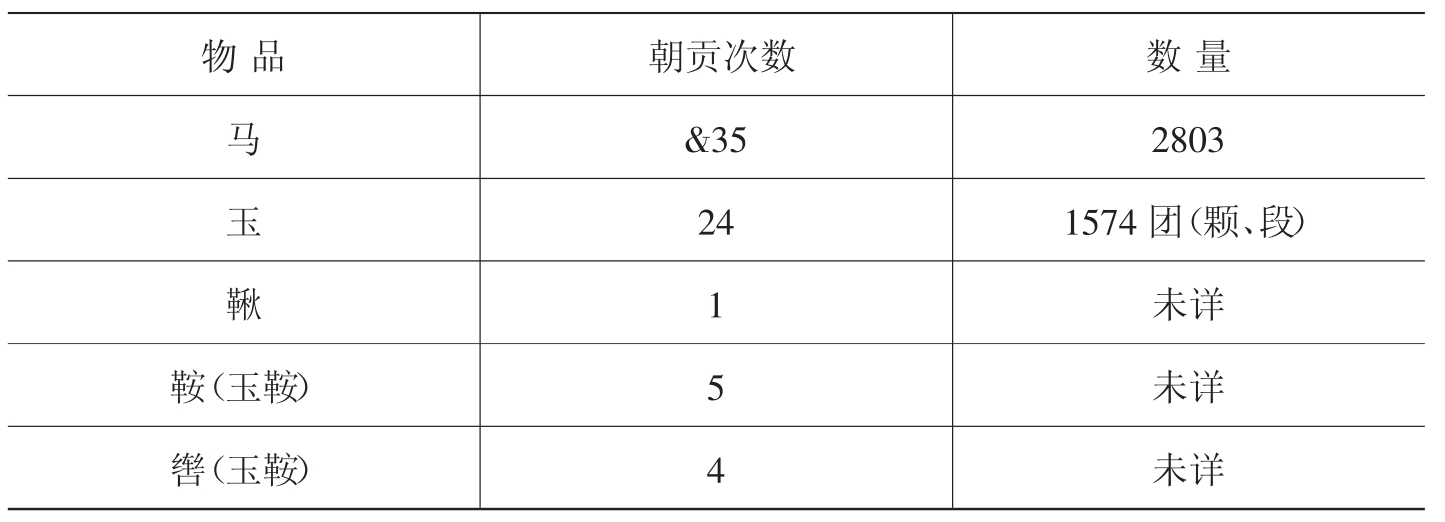

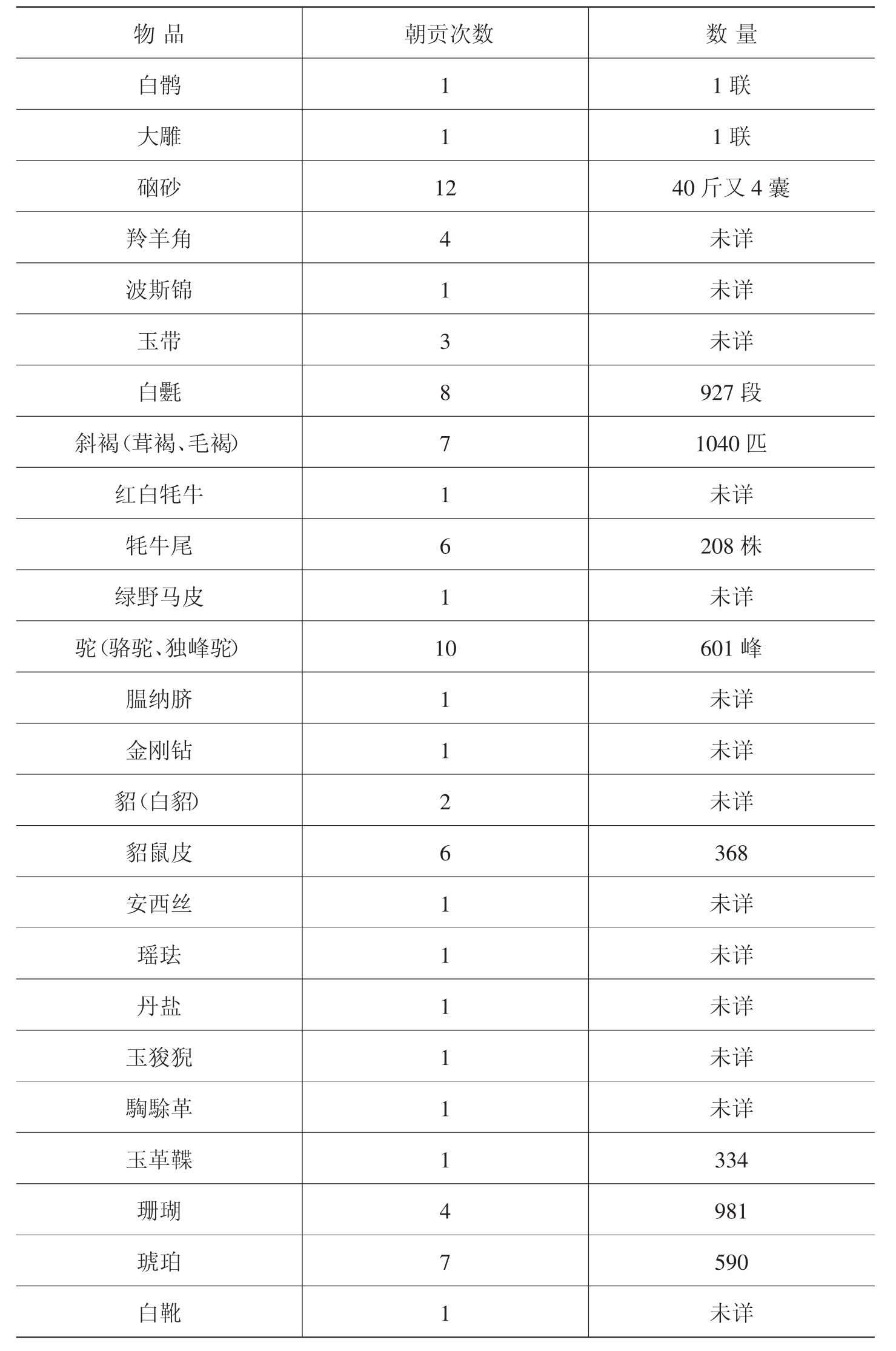

甘州回鹘商人把中原地区的物品,如丝绸、锦袍、紫衣锦衣、银带、银器、服饰、笏、介胄、黄金器、金带、冠、器币、香药、美酒、小儿药、冷病药、金粉、金银碗、银瓶器、宝钿、银匣历日、缗钱、翚锦、旋裥等运往河西走廊,通过那里再展转运往西域、波斯、阿拉伯、印度,乃至欧洲或其他地方;同时又把河西、西域、波斯等地的物品运往内地。为了清楚地展示当时贸易的规模,这里仅就《旧五代史》、《新五代史》、《册府元龟》、《宋史》、《宋会要辑稿》等史书的记载,将甘州回鹘向五代及北宋诸政权朝贡的次数与物品简略统计如下:

续表

续表

①高自厚:《甘州回鹘与中西贸易》,《甘肃民族研究》1982年第1~2期合刊,第81~101页;范玉梅:《试论甘州回鹘的历史贡献》,《西北民族文丛》1984年第1期,第101~110页;钱伯泉:《甘州回鹘国的“国际”关系及其在丝绸之路上的历史地位》,《甘肃民族研究》1990年第2期,第11~24页。

上表所列只是明确见于记载者,只能说是朝贡次数、物品种类及数量的一小部分,因为大部分朝贡都仅仅记载为“贡方物”,我们无法得知物品的种类与数量。有时记有物品名称,但无具体数目。以硇砂为例,甘州回鹘进贡十二次,但仅有一次记明为40斤,另一次记为40囊,其余十次均无数量。再如马,甘州回鹘共朝贡28次,其中仅有16次提到数量,另外12次未详数量。即便如此,我们从这一统计表仍可以看出,甘州回鹘向中原王朝的朝贡,不仅往来次数多,而且物品种类繁多,有些数量相当大。

在甘州回鹘的所有贡物中,以马的交易次数最多,数量也最多。五代,尤其是北宋时期,与辽、西夏战事频繁,需要大量马匹。北宋王朝的战马主要为产自四川、贵州、云南的川马。由于不敷需求,尚需大量的外来马匹,其中又以青海产的吐蕃马和甘州的回鹘马为主。吐蕃与北宋的关系时好时坏,其马的来源不能保证,而且数量也有限,因此,向甘州回鹘购买马匹,就成为北宋战马的主要来源,如乾德三年(965年)十二月,甘州回鹘可汗夜落纥一次贡给宋朝的战马即达一千匹,另有骆驼五百头。(16)后者在西北边关的战斗和运输中也充当着很重要的作用,甘州回鹘国的额济纳河流域、居延海周围即是著名的产驼之地。

马、驼等土产品的输出,对甘州回鹘的经济发展具有异乎寻常的意义。如前所述,甘州回鹘的经济以畜牧业为主,盛产马匹、骆驼等,而这正是中原王朝所大量需求的。为了能够源源不断地得到战马,中原王朝往往会付以优厚的报偿。乾化元年(911年),回鹘都督周易言等入朝,梁太祖不仅给予很高的礼遇,而且“厚赐缯帛”。(17)再如后唐长兴三年(932年),回鹘向后唐出售劣马,边臣上奏,唐明宗却明确指示:“远夷交市,不可轻阻”,故给这批瘦弱马以中等价。(18)

甘州回鹘将战马和其它战争物资源源不断地输送给宋朝,这对北宋王朝无疑是一个很大的支持。二者的马匹交易,主要是通过灵州来实现的。咸平四年(1001年),西夏围灵州,北宋朝廷内部对于灵州的弃守问题曾展开过一场辩论,反对放弃灵州的朝臣一再惊呼,北宋战马“独取于西戎之西偏”,如从灵州撤退,宋朝“不得货马于边郡,则未知中国战马从何而来?”(19)足见宋朝对回鹘马及灵州战略地位的重视。

位处甘州与宋朝中间的秦州,在北宋时期发展成为汉蕃交易的盛行之地。《续资治通鉴长编》卷111明道元年(1028年)七月甲戌条载:

[王博文]又言:“河西回鹘多缘互市,家秦陇间,请悉遣出境。”戒守臣使稽查之。(20)

这就是说,有不少的甘州回鹘人在秦州和陇州从事贸易,并在那里安了家。

除了贸易之外,甘州回鹘在中西文化交流中,也起到了重要的媒介作用。如中原的历法,即被引入甘州。《宋史·回鹘传》载:

[大中祥符八年(1015年),甘州回鹘]可汗夜落纥上表言宝物公主疾死,以西凉人苏守信劫乱,不时奏闻;又谢恩赐宝钿、银匣、历日及安抚诏书。

这一记载说明,北宋皇帝曾将“历日”赏赐给甘州回鹘。在我国历史上,中原王朝向藩属及地方政权颁赐历日,是常用的羁縻手法之一。

由于甘州回鹘与沙州往来频繁,故甘州回鹘所通行的文字——回鹘文在沙州归义军中颇受重视。在前引敦研001+敦研369+P.2629《归义军衙府酒破历》中,我们看到“案司修甘州文字”(第46行)、“供修甘州文字孔目官”(第85行)等字样,同时又可看到“孔目官修西州文字”(第23行)、“案司修西川(州)文字”(第92行)等文字,这里的案司,又称“孔目司”,为归义军节度使下属机构,掌文案,其主事者称都孔目官。愚以为,沙州案司内孔目官所修“甘州文字”、“西州文字”,无疑指代的是回鹘文。说明,在沙州归义军官府中敷设有精通回鹘文的文秘官员。同时,在甘州回鹘回鹘境内,汉文也是通行的,这从敦煌发现的诸多甘州回鹘者官方文献中即可得到证明,因为这些文献都是汉文书写的。此外,藏文亦为甘州回鹘所借用,如在敦煌发现的古代吐蕃文写卷中,既有出自甘州回鹘王室及其地方官府的文件。

出自回鹘王室者是两件诏书,其一为P.T.1188《天福七年登里可汗诏书》,有文字21行,其上盖印。字迹相当紊乱,但从中仍可看出它是回鹘登里可汗于天福(原卷作Then-phug)七年(942年)(21)阴金兔年(辛卯)春季正月十五日所颁授予悉董那旺论军功告身的诏令。诏令称悉董那旺论之先祖曾攻克朵喀尔城堡,先后为王施政,广益功德,四处征战,不惜人马。以其功业而委以乌浒尔伊难支于迦之职。(22)其中,登里,即回鹘文T覿ngri之音译,为“天”之意。“天可汗”、“天王”、“天大王”常见于于阗王与回鹘可汗的称号之中。印从未发现于阗王以回鹘自称的先例,再考虑到高昌回鹘初期与吐蕃的长期敌对关系诸因素,笔者认为,这里的登里可汗应为甘州回鹘的可汗。结合甘州回鹘可汗的世系,可以考虑此人应是仁裕(?—960年)。(23)悉董那原为吐蕃的千夫长,以其先人之功业,而被授予伊难支于迦之职。伊难支,回鹘文作Inan,常见于回鹘人名、官号之中;于迦(吐蕃文写作vuga),借自回鹘文的üg覿,是典型的回鹘官号。(24)

其二为P.T.1082《登里可汗诏书》,系甘州回鹘登里可汗颁给野(猫川)切巴坡属民之藏文诏书,共40行,卷面多处残损,全文分为六段,内容大意是先向野切巴坡之属民致意,随后叙说社稷大事,并记有回鹘使者下凉州以及有关唐王与京师长安的消息。对吐蕃使者使葭戎、野猫川以及野猫川使者前往俄塔布与尼玛冻等也有记录。文中提到吐蕃人称拟于秋季七月初发兵,但探马消息迟迟不到,而不得不按兵不动。文中还提到由于甘州城墙官寨已破损,有工匠前来修缮,令人兴奋,并转告金匠监工派有名的金匠来打造金器。(25)这些记录对甘州回鹘的外交、经济史研究都有很重要的价值,遗憾的是,由于文卷残损过甚,文意难以贯通。

出自甘州回鹘地方官府的文献是《肃州司徒致天大王书》(编号P.T. 1189),计28行,首尾完整,字迹清晰整齐,系肃州司徒给大王的报告,称有贼入肃州骚乱,已捉得二人,请求发落,同时派张安札腊等前往致礼。反映了沙州归义军政权与甘州回鹘所属肃州的关系。(26)

那么,甘州回鹘何以用藏文撰写自己的诏书呢?这大概与吐蕃长期统治河西走廊地区,吐蕃文遂成为当地诸民族间外交与贸易关系中的工具这一因素不无关系。直到吐蕃统治结束后很久,当地不同民族仍在继续使用这一语言。(27)甚至在西夏人统治河西很久,勒立于夏仁宗乾祐七年(1176年)的张掖黑水桥上还有用藏汉两种文字对照书写的圣旨——《告黑水河诸神敕》。(28)体现了藏族文化对各民族的深刻影响。

这里,我们再看宗教方面的交流。甘州回鹘摩尼教流行,其统治者常通过摩尼教徒加强与中原王朝的联系。史载:

[后唐明宗天成四年(929年)]八月……癸亥,北京奏,葬摩尼和尚。摩尼,回鹘之佛师也。先自本国来太原。少尹李彦图者,武宗时怀化郡王李思忠之孙也。思忠本回鹘王子嗢没斯也,归国赐姓名。关中大乱之后,彦图挈其族归太祖(李国昌)。赐宅一区,宅边置摩尼院以居之,至是卒。(29)

[闵帝应顺元年(934年)]正月,赐回鹘入朝摩尼八人物有差。(30)

[后周太祖]广顺元年(951年)二月,[回鹘]遣使并摩尼贡玉团七十有七,白氎、貂皮、牦牛尾、药物等。(31)

从这些记载,不难看出摩尼教在甘州回鹘国中的地位。

如同摩尼教徒一样,甘州回鹘国中的佛教高僧,也受到了甘州回鹘可汗的敬重,同样常被任命为使者,出使中原,如:

[乾德三年(965年)]十一月丙子,甘州回鹘可汗遣僧献乐宝器。(32)

[咸平元年(998年)]四月九日,甘州回鹘可汗王遣僧法胜来贡。(33)

景德元年(1004年)九月,甘州回鹘夜落纥遣进奉大使、宣教大师宝藏……百二十九人来贡。(34)

景德四年(1007年),[甘州]夜落纥遣僧翟大秦来献马十五匹,欲于京师建佛寺。(35)

[景德四年]十月,甘州夜落纥遣尼法仙等二人来朝,献马十匹,且乞游代州五台山,从之。(36)

甘州回鹘还多次派遣使者出使沙州,在那里敦煌从事佛事活动。敦煌文书中的破用历记载了节度使府衙经常设酒、支油面来招待甘州回鹘的使节诸事。如,S.1366《归义军宴设司面、破油历》记录了太平兴国六年(981年)“甘州使”、“狄寅使”及“使”来沙州并巡礼莫高窟之事,其中有“窟上迎甘州使细供”、“支于阗使用,迎甘州使、肃州使细供、汉僧、于阗僧、婆罗门僧、凉州僧”等语。S.2474《归义军衙内油粮破历》有与于阗僧、肃州僧、瓜州僧并列的“甘州僧四人,各月面七斗,各油二升,共面两斗八石,共油四升”。在此账目之中,有“于时太平兴国七年(982年)壬午岁二月五日,立契莫高乡百姓张再富记”之语,虽与油粮账无干,但可为该文献的断代提供参考依据,故可以推定,该账目亦应为太平兴国七年(982年)之物。除了这些记载之外,曹议金妻、甘州回鹘公主更是在敦煌莫高窟有着相当频繁的佛事活动。(37)

沙州归义军政权也常派遣佛教高僧大德出使甘州,如,在前已引用过的P.3633《辛未年七月沙州耆寿百姓一万人上回鹘天可汗状》中,我们就可看到这类内容:

遂令宰相、大德僧人兼将顿递,迎接跪拜……此即差大宰相、僧中大德、敦煌贵族耆寿,赉持国信,设盟文状,便到甘州。函书发日,天子面东拜跪,固是本事,不敢虚诳……天可汗速与回报,便遣大臣僧俗一时齐到。已后使次。伏乞发遣好人。(38)

从状文可以看出,佛教僧徒在甘、沙州的政治交往中起着重要的作用。沙州所遣使者中有高僧大德与官府宰相、贵族耆老同往,而且,归义军节度使在状文中希望甘州回鹘之回报使应为“大臣僧俗”。P.2992(1)《后晋天福八年(943年)曹元深致甘州回鹘众宰相书》亦云:

众宰相念以两地社稷无二,途路一家,人使到日,允许西回,即是恩幸。伏且朝庭[天使],路次甘州,两地岂不是此件行使,久后亦要往来?其天使般次,希垂放过西来,近见远闻,岂不是痛热之名幸矣?今遣释门僧政庆福、都头王通信等一行,结欢通好。众宰相各附:白花绵绫壹拾疋、白绁壹疋,以充父大王留念,到日检领。况众宰相先以(与)大王结为父子之分,今者纵然大王奄世,痛热情义,不可断绝。善咨申可汗天子,所有世界之事,并令允就,即是众宰相周旋之力。不宣,谨状。

二月日,归义军节度兵马留后使检校司徒兼御史大夫曹。(39)

文中提到归义军节度使曹元深派遣僧政庆福和都头王通信携带礼物,出使甘州,以求“结欢通好”。庆福其人,又见于敦煌莫高窟第98窟供养人题记:“释门法律临坛供奉大德沙门庆福一心供养。”(40)这些记载,充分证明了佛教僧侣在二政权中地位之特殊与重要。

在出使甘州的使者中,也有不少虔信佛教者。如,北京大学藏敦煌文献102《佛说八阳神咒经残卷》末尾题:

甲戌年(914年)七月三日,清信佛弟子兵马使李吉顺、兵马使康奴子,二人奉命充使甘州。久坐多时,发心写此《八阳神咒经》一卷。一为先父母神生净土,二为吉顺等一行无之灾障,病患得差,愿早回戈,流传信士。(41)

总之,由于甘州回鹘的维护,使丝绸之路在西夏的威胁下没有完全中断,有时还得以畅通无阻;丝绸之路的畅通,促进了甘州回鹘经济的发展,使中原王朝,特别是北宋政权得以源源不断地得到产自河西走廊一带的战马,增强了的边防实力;回鹘摩尼教徒、佛教徒在中原及沙州诸地的活动,促进了河西走廊与中原地区的宗教文化交流。

【注释】

(1)《宋史》卷270《段思恭传》,北京:中华书局,1974年,第9272页。

(2)〔宋〕洪皓:《松漠纪闻》卷上,《辽海丛书》第1册,沈阳:辽沈书社,1985年版,第204页。

(3)《宋史》卷490《回鹘传》,北京:中华书局,1974年,第14115~14116页。

(4)《宋会要辑稿》蕃夷四之五。

(5)《册府元龟》卷965《外臣部·册封三》,第11355页。

(6)西夏长期被视为丝绸之路的破坏者,其实不能一概而论。早期西夏统治者对国王商旅采取掠夺行为,但后来有所改变。西夏国统治时期,通过河西走廊的丝绸之路继续得到发展,从黑水城出土的西夏文《天盛改旧新定律令》看,西夏统治者也很重视丝绸之路。参见杨富学、陈爱峰:《西夏与丝绸之路的关系——以黑水城出土文献为中心》,沈卫荣、中尾正义、史金波主编:《黑水城人文与环境研究——黑水城人文与环境国际学术讨论会文集》,北京:中国人民大学出版社,2007年牌版,第469~488页。

(7)参见樊保良:《回鹘与丝绸之路》,《兰州大学学报》1985年第4期,第19~21页;樊保良:《中国少数民族与丝绸之路》,青海人民出版社,1994年版,第219—223页。

(8)唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文书真迹释录》(三),北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第281~285页。

(9)唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文书真迹释录》(三),北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第286页。

(10)〔日〕藤枝晃:《敦煌历日谱》,《东方学报》第45册,1973年版,第427页。

(11)〔宋〕洪皓:《松漠纪闻》卷上,《辽海丛书》第1册,沈阳:辽沈书社,1985年版,第204页。

(12)史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷7《计二门》,北京:法律出版社,2000年版,第224页。

(13)史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷11《矫误门》,北京:法律出版社,2000年版,第385页。

(14)〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷111明道元年(1032年)七月甲戌条。

(15)《辽史》卷37《地理志》,北京:中华书局,1974年,第441页。

(16)《宋史》卷2《太祖纪》,北京:中华书局,1974年版,第23页。

(17)《旧五代史》卷138《回鹘传》,中华书局,1976年版,第1842页。

(18)《册府元龟》卷999《外臣部·互市》,第11728页。

(19)〔宋〕何亮:《安边书》,《续资治通鉴长编》卷44引,中华书局标点本,1979年看到,第947页。

(20)〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷111,中华书局标点本,1985年版,第2584页。

(21)此天福七年,据乌瑞考证,应为天福八年,这样才能与文中所记干支合。见乌瑞著,熊文彬译:《藏人使用六十甲子纪年法的早期例证》,《国外藏学研究译文集》第5辑,拉萨:西藏人民出版社,1989年版,第97页。

(22)〔匈〕乌瑞著,耿昇译:《吐蕃统治结束后甘州和于阗官府中使用藏语的情况》,《敦煌译丛》第1辑,兰州:甘肃人民出版社,1985年版,第213~214页;王尧、陈践:《敦煌吐蕃文书论文集》,成都:四川民族出版社,1988年,第179~185页;C.Uray,New Contributions to Tibetan Documents from the post-Tibetan Tun-huang,Tibetan Studies,Müchen 1988,pp.515-528.

(23)关于五代时期甘州回鹘可汗的世系,请参见孙修身:《五代时期甘州回鹘可汗世系考》,《敦煌研究》1990年第3期,第40页。

(24)王尧、陈践:《敦煌吐蕃文书论文集》,成都:四川民族出版社,1988年版,第179~185页。

(25)〔匈〕乌瑞著,耿昇译:《吐蕃统治结束后甘州和于阗官府中使用藏语的情况》,《敦煌译丛》第1辑,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第213页;王尧、陈践:《敦煌吐蕃文献选》,成都:四川民族出版社,1983年版,第50~51页。

(26)〔匈〕乌瑞著,耿昇译:《吐蕃统治结束后甘州和于阗官府中使用藏语的情况》,《敦煌译丛》第1辑,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第214页;王尧、陈践《敦煌吐蕃文书论文集》,成都:四川民族出版社,1988年版,第192~193页。

(27)〔匈〕乌瑞著,耿昇译:《吐蕃统治结束后甘州和于阗官府中使用藏语的情况》,《敦煌译丛》第1辑,兰州:甘肃人民出版社,1985年版,第212~230页。

(28)王尧:《西夏黑水桥碑考补》,《西藏文史考信集》,北京:中国藏学出版社,1994年版,第100~117页。

(29)《册府元龟》卷976,北京:中华书局,1960年版,第11468~11469页。

(30)《册府元龟》卷976,北京:中华书局,1960年版,第11469页。

(31)《旧五代史》卷138《回鹘》,第1843页。又见《新五代史》卷11《周太祖纪》,第112页。

(32)《宋史》卷2《太祖本纪》,北京:中华书局,1974年版,第23页。

(33)《宋会要辑稿》蕃夷七之一三。

(34)《宋会要辑稿》蕃夷四之三。

(35)《宋会要辑稿》蕃夷四之三。

(36)《宋会要辑稿》蕃夷四之三。

(37)参见徐晓丽:《回鹘天公主与敦煌佛教》,《敦煌佛教艺术文化论文集》,兰州大学出版社,2002年版,第416~428页;王艳明:《瓜沙曹氏与甘州回鹘的两次和亲始末——兼论甘州回鹘可汗世系》,《敦煌研究》2003年第1期,第69~75页。

(38)王重民:《金山国坠事零拾》,《国立北平图书馆馆刊》第9卷第6号,1935年,第18~21页;池田温:《中国古代籍账研究——概观·录文》,东京大学东洋文化研究所,1979年,第613~614页;唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文书真迹释录》(四),北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第395~396页。

(39)荣新江:《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海古籍出版社,1996年版,第334页。

(40)敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986版年,第39页。

(41)张玉范:《北京大学图书馆藏敦煌遗书目》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》,北京大学出版社,1990年版,第537页。