《老宅2003》:让自己的语言生长——纪录片编导李汝建访谈(1)

片名:《老宅2003》(2004,电视纪录片)

片长:90分钟

摄像、编导:李汝建(大连电视台国际部)

类型:人文类纪录片

梗概:老宅位于大连市西岗区。1905年,日本侵占大连,在长达40年的统治时期,兴建了大批宅院。1945年,大连解放。1947年,政府将这些宅院分给了普通百姓居住……。纪录片《老宅2003》,是大连电视台纪录片编导李汝建于2004年4月完成的一部新作。从2003年的春节开始,在长达一年的时间里,李汝建以他自己的方式,一次又一次走进了那一栋栋承载着百年历史的、带有殖民色彩的老宅,走访并拍摄了居住在那里的91户人家,纪录了老宅里的中国普通百姓在2003年的生存境遇和生命步履,以及他们努力追求美好生活的艰辛。直到2004年的春节,拍摄完毕,共拍摄了约为9000分钟的素材。

【访谈背景】

李汝建的纪录片作品,一向与传统的创作方式有别,其表达的语言形态最具创作者的个人特色,有些作品的语言形态甚至让一些人感到极端、怪谲、鲜异,于是在我国纪录片界就有了“南有张以庆,北有李汝建”的说法。纪录片《海路十八里》(30分钟,编导:李汝建、王轶群、张申)近一年来虽然连获国际、国内各大电影电视节大奖,但对该片的争议却依然持续着。《老宅2003》又将呈现的是一幅怎样的创作景致呢?

图5 纪录片编导李汝建

受访者:李汝建 大连电视台国际部主任,电视纪录片编导、摄影师

访问者:刘 洁 北京广播学院 博士研究生

武汉大学新闻与传播学院 副教授(2)

访谈时间:2004年7月16日

访谈地点:大连仲夏客舍

图6 李汝建与刘洁访谈照

直接呈现让心跳的方式

刘 你是什么时候注意到老宅的?

李 1995、1996年吧,当时我正在电视剧《小楼风景》(大连电视台和中央电视台合拍)剧组里担任摄影师,我第一次走进这片老宅的时候就有一种感动,就想拍,但不知道该怎么进入、怎么拍。这么多年来,我总在想该怎样走进老宅。

刘 是啊,这个比较难,这是用什么方式表达的问题。

李 大连是个具有特殊历史意义的城市。1905年日本侵略大连,兴建了大批的各式各样的宅院。一百年过去了,城市发生了很大的变化,许多留有历史印迹的建筑,随着城市的发展正在消逝,这也就成为引发我创作《老宅2003》的一个动因。我要把这个印迹纪录下来,纪录下它即将消逝还没消逝的瞬间。因此,我在表达的语言形态上,延续了自己一贯对纪录片的看法——纪录片,纪录的是一种进程、一种历史和一种生存状态,于是我找到了自己进入老宅的独特样态。这个时候,我比以前的定力更强了。

刘 在《老宅2003》中,你采用的似乎是一种普查式的纪录手法,对每一家、每一户,你只纪录了你介入的瞬间,你并不深入地跟踪、调查,也不去追踪什么人物的命运。为什么你的纪录只停留在这一层面,有什么样的考虑?

李 当然,我并没有简简单单地用惯常的手法进行创作。为了走近老宅91户人家,我们分了两个阶段,先是不去打扰他们,我们每天来,每天来,但远远地拍着他们的生活,在和他们朝夕相处中一点点地认识了张家李家王家,等变得很熟悉了,他们不介意你的存在了,我们再走进老宅的一家一户。

这个片拍了一年,最后拍了150多盘,实际上最后剪辑的时候80%没有用,但是这个过程必须拍。因为在这个过程中,我们的心就在跳,关注点已经从房子变成人了,不是简单地去观照房子,而是观照生活在这里的人是怎么样的状态了。我们心动以后,没有别的选择,怎么去纪录他们,就要跟我们的心动一致了。

刘 当时还想过其他的拍摄方法吗?

李 想过。比如说,这老宅过去是妓院,我们自然会想到那些依然活着的妓女他们现在在哪儿,这其中存在着怎样的历史问题、社会问题、现实问题等,当初我有这个想法,想去寻找。后来,当我历史地反观这个老宅的时候,觉得那些东西并不是我想表达的真正的东西。对于我们今天意味更多的、更有价值的,恰恰是现今生活在老宅里的人们是怎么样活着的,他们的状态其实更具历史价值、更有意义。我的认识一下就拓开了很多。

当我们熟悉了,开始从院子里真正进入一家一户时,我是扛着摄像机边问边往里走的,是用了行进中一个又一个的长镜头来纪录的,纪录的是人们在此时此刻怎么生活的状态。我感觉到只有这个做法,才能把我们看到的、想到的、想说的东西,完全呈现出来,而且我始终和生活、和被拍摄对象在一个时空中并进,没有任何掩饰,没有任何修饰,这也自然地成了我纪录老宅的样态。看似很简单,但是这种走进,不是随便的。

纪录一个群体的生存状态

刘 从表现形态上看,《老宅2003》似乎简单而单一,我们顺着游走在老宅里的一个个长镜头,可以看到老宅里房屋开裂、漏雨、粪水横流……,老宅里的人年老、下岗、离异、外来漂泊……;我们也看到了,在那样的生存环境中,人们努力谋生,偶尔改善着生活,照常开着玩笑,打着麻将,饲养着宠物,孩子们也照常嬉闹着……,你好像不太注重个人命运的展示,这和《海路十八里》一样,你注重纪录的是一个群体的生存状态?

李 这个好像与我的性情有关,我做片子到现在为止,除了《球僮》是在关注一个农村女孩的命运外,吸引我而让我感动的,始终是一个群体的生存状态,比如从《一天又一天》到《海路十八里》等等都是,这可能是我做片子的一种追求。我也想过为什么,后来发现总是有一种群体的力量让我感动。

在准备拍《海路十八里》的时候,我们第一次来到海洋村的那片滩涂。哎哟!太令人激动了,那望不到头的一队人浩浩荡荡,他们扛着工具,妇女们的头巾红红绿绿的,那场面真感动人。经过冷静地思考,我们放弃了走进几户人家,关注几个人命运的做法,我们叫做“回到初恋时的感觉”,于是就纪录下了这个群体给我们的感动。《老宅2003》也是这样。

刘 除了性情之外,还有没有别的考虑?

李 这么做就能呈现我对社会的思考。一个群体所呈现的生命状态,有一种历史的价值。我就比较喜欢这个群体氛围的特点。

刘 那是不是也连带出来了你不太去注重故事性或情节性,更多的是关注这个群体带给你的感受和印象?

李 对,印象和关系。我比较注重关系,不太注重所谓的故事,好像我对现在一般意义层面上所谓的故事不太感兴趣,我所理解的讲关系就是讲故事,故事不意味着只讲一个人的事就是故事,你讲一群人也同样是讲故事,嗯,讲关系就是讲故事。如果没有光芒照耀的话,那怎么会有故事呢?光芒是什么呢,就是作者建立的思想宝塔,这里面不光有思想、有价值取向、有感悟,还有你的积累和灵性。

当你伴随着这个状态走进老宅里的时候,你才能感觉得到他们现在的生活与这个时代、与中国社会有什么关系。

这样,拍摄老宅的想法就一点点成熟了。

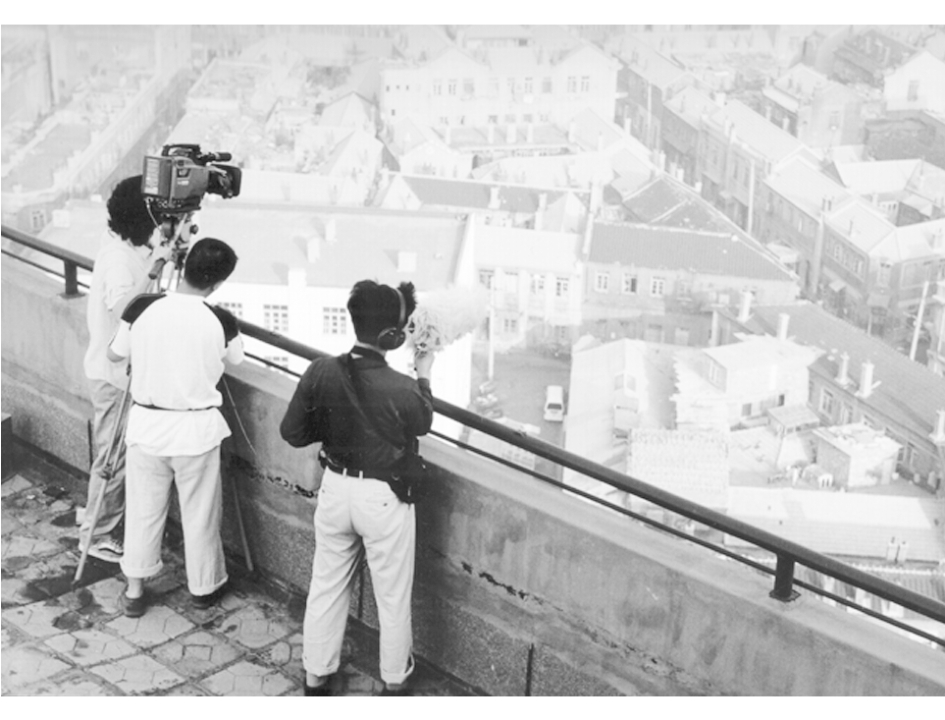

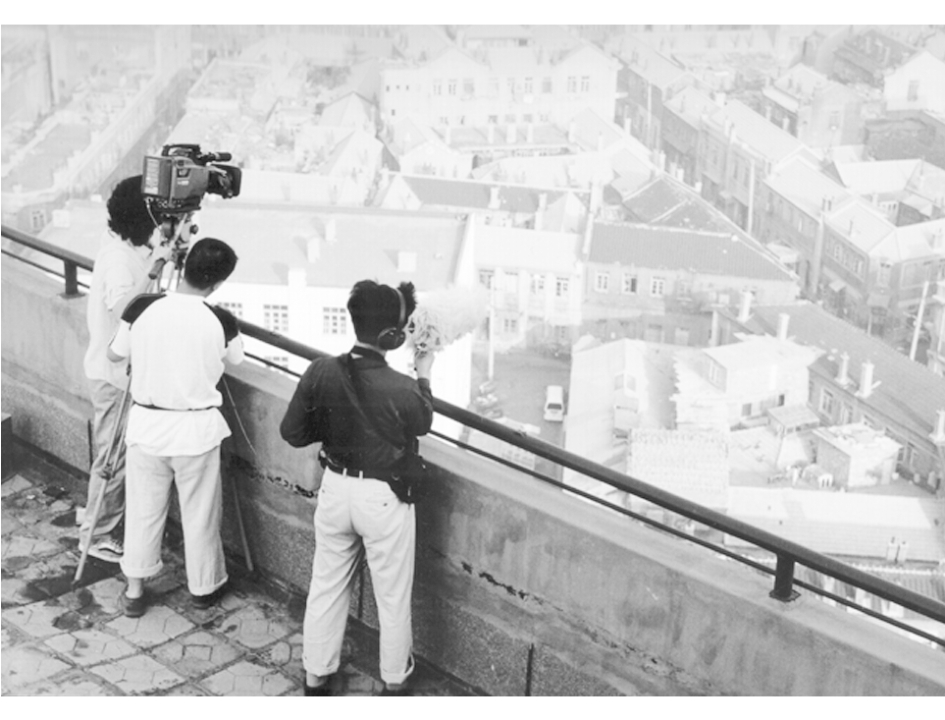

图7 纪录片《老宅2003》(工作照)

视角 时空 历史

刘 《老宅2003》附着了一个世纪以来的许多历史印记,也附着了我们今天生活中的许多时代印记,你怎样找到纪录的切入点的?有什么创作理念的支撑吗?

李 走进老宅,我们不是简单的一种感动,更不是简单的欣赏。我总在想,应该怎样独到地去看待我身边的一些事情,它们到底是怎么回事,于是从创作理念上,我琢磨了这么三点:一个是视角问题。我确定了一种“鲜异的视角”,老宅的这种景况呢,是大连人司空见惯的,正如生活中有很多事是我们在日常所见中熟悉的,怎么选取一个鲜异的视角来看待它,鲜异从哪来,鲜异的视角怎么给它注入生命,又怎么变成纪录片的精神?第二个呢,就是营造一个“诗意的时空”。营造诗意的时空是我拍片子的强项,这得益于我曾经学美术的基础,以及我对影视语言的驾驭,也就是经验吧,因为在拍纪录片之前,我曾在电视剧《辘轳·女人·井》和其他电视剧里中担任过摄影师,后来还拍过一些城市形象片、公益广告片等。其实,画面视角本身就具有诗意化的这种属性。然而,我更看重的是第三点,就是寻找到“历史的坐标”。如果要我解读我所拍摄老宅生活的角度,那就是从历史的视点来观照老宅。

我觉得我拍老宅吧,关键就在于我找到了这样一种理念。第一段,“彩色瓷砖”,纪录了日本妓院留下的一个历史印记。第二段是“二间房等于三间屋”,就是那种生活景象,家里人多,就把二间房隔成了三间屋,住的人还比较自足。第三段是“水和玩水的男孩”,我通过这,把小院的那种景象映衬了一下,小院共用一个水龙头,经常是白天锁着,晚上才开几个小时,孩子们在水龙头前游戏,有个父母离异的男孩引起了我的注意。第四段就是“家有病人”。两个家庭,一家是女的丈夫有病,一家是老婆有病,家家有本难念的经。最后一章是,“麻将、扑克和雨”,傍晚,小院里人们在忙碌,涮锅的,扫地的,悠闲地玩着麻将扑克的,各自搞着自娱自乐的活动,他们就这样活着。

刘 有一种历史和现实的交错感。

李 当你从这个历史的视点去观照它的时候,你就会发现有很多东西是值得去想、去纪录的,这其中也能很好地体现出纪录色彩和纪录精神。这一百年啊,我们社会是怎样变化的,这一百年,能调动观众多少心理想象空间。一百年,中国就这么走过来了,走到今天是怎么样的。再参照一百年前,那时我们的国力非常衰弱,遭受外敌入侵,国土沦丧。解放了,人们欢天喜地搬进老宅,一百年来,城市在发展,在这些建筑将要消失的时候,最后一批住户他们的生存状态是怎样的?我找到了我的关注点,不是房子,是人,是一群人的生存状态。当我们把视点对准他们时,我们就会想,一百年是什么!一百年对中国意味着什么!

刘 你好像很看重纪录片的历史承载性?

李 纪录片说到本质上就是要对历史承担这个责任,必须要有史料性。回头看一些老的纪实片,特别有味道,这就是因为影像中负载了那个时候的历史。随着时间的推移,这样的纪录片就越有生命力、越有价值。所以,从这个意义上来讲,不管你玩什么探索或做什么样的追求,好的纪录片绝对是在纪录历史。

当然,每个人的创作思想态度、价值取向不一样,便决定了他表达的语言形态的不一样,但不是说纪录片可以忽视承载历史这个原则,可以随随便便的或者不负责任的。

刘 是像你这样,得通过“小事件反映时代的大气象”?

李 哎,这在《老宅2003》中反映得是很彻底的,我没有过多地去讲宅子,也没有过多地去盯住某一件事没完没了地讲,我只是用这个情绪去讲我们的国家,我们的人民,我们的国家我们的人民怎么了,这是我始终要传递的。我也不是站在一般的层面,消极地去讲阴暗面,不是,是因为这儿有着非常有品质的生活,有着非常奇特的空间,有着过去的历史,它又即将消逝,这样的一群人就会使我们想到,有产生的时候,就有消亡的时候,产生和消亡并存着,我们每一个人、每一个群体不是都处在这样的生存环境中吗,这其中的变化也反映着我们这个特定的时代。

当然,纪录片也应该是多种多样的,也有从大角度出发的,可以不一样的。这跟个人性情有关系,或者说跟个人内心的思想脉动、跟他所掌握语言的驾驭能力有关。你光有性情,没有驾驭语言形态的能力也不行,那创造不出什么好作品。

寻找语言形态的自觉

刘 是啊,很多人性情色彩太重,但驾驭不了语言,这也是不行的。语言是直接呈现的,光靠性情是呈现不了的。

李 我们有个误区,说拍纪录片最难做的是找题材。确实,我们通常会先找到一个有意思的题材、找到一种有意思的生活,然后就去拍。但我觉得这里面的思维整个反了,应该先从你所驾驭的语言去思考,并用这种语言形态对生活进行再认识,只有这样,你才能发现一些更独到的,在真正意义上和纪录片精神非常吻合的一些东西。

刘 在进入纪录片领域后,你有没有顺应过创作中的传统习惯,是什么时候开始保持创作个性上的警觉的?

李 实际上我在做公益广告、城市宣传片的时候,一直都在追求个性化。我总是把政治任务、宣传任务给个性化了,也就是说,我做的这些片子之所以能得到领导的赏识,就在于我没有把这个政治任务当作政治任务来做,而是当作了富有我的性情的东西。同样,面对硬性宣传的时候,不能忘记了你的性情,性情就是创造性,性情就是你的主动性,性情就是感染力。后来做了纪录片才意识到语言形态的重要。

刘 你觉得形成自己的语言形态对纪录片创作来说为什么重要?为什么这么看重纪录片的语言形态,怕不怕别人说你的纪录片是形式大于内容的?

李 语言形态非常重要。就像一个人区别于另外一个人,除了长相、气质,还有一些生理、心理上的差异,这是很重要的东西。现在,中国的纪录片尽管很活跃,但我们和国际上的差距就表现在不太注重表现的语言形态上。

什么形式大于内容?他们从来都是一个整体。我国的纪录片创作是缺乏语言意识的。美术有它的语言形态,歌剧有它的语言形态,小说、诗歌、散文都有它自己的语言形态,那么,电视的语言形态是什么,纪录片的语言形态是什么?我觉得,这种语言形态是和内心跳动一致的,形成后就是有生命的,是一个整体,是不可割裂的。所以说,你必须建立自己的语言形态,而且要用好这种语言形态,你必须用这个语言去认识、去表现。我一直在找我的语言,比如拍民工干活,不能就这么拍,我得先考虑我怎么拍呀,这是语言啊,我要驾驭它呀。

做一个纪录片,它的语言包括多种多样的形态,有好多影视手段,比如画面的拍摄,尺度的把握,节奏、结构的方式,叙述的角度,和所谓的纪录片的综合性,就是要负载历史,要构筑信息,那么简单地讲,电视区别于美术的东西,就是它是有时间概念的,是用一个镜头说明不了问题的,是在时间的运动和观众欣赏的过程中来完成它的叙事的,所以说我们第一要明确的就是它的语言形态,是这么一种语言形态,它不是一个简单的全、中、近、特(景别)的连接就可以表现的。

刘 昨天,我从你的第一部纪录片开始看起,很明显地感觉到你寻找语言形态的过程,你在什么时候开始自觉意识到纪录片语言形态的重要性的?

李 在《海路十八里》的创作中明确意识到的,到了《老宅2003》就是比较自觉的了,按我对纪录片的理解,这个片子远远胜过了前几部。《海路十八里》还是飘逸一点的东西,还是注重中国美学、诗意性的东西,诗意化一些。当然,诗意化的感觉往往更有国际市场,更利于按照不同人的解说方式来解读,它不受限定,没有规定,可以造成一个按需索求的欣赏空间。《老宅2003》呢,从一开始作这个片子来讲,它就不是飘逸的,但还是有虚实相间的韵律的,里面透着让我的思绪跳动的东西,语言形态更加鲜明。

我的纪录片创作分两个阶段,《球僮》和《城市中的梅花鹿》属第一个阶段。当时我的创作态度具有一种反映社会问题的使命感和责任感,创作手法很朴实。只是在这里我就有了一种直觉,试着做了一种形式感的探索。但是在做这些片子时,我还是处在那种惯常的思维方式上,还是凭着肉眼来看待事物,那种思维尺度还没有自觉地从语言形态上去把握。后来,我开始尝试着拍了《行进中的有轨电车》、《一天又一天》,这才进入了我创作的另一个阶段。

刘 在《行进中的有轨电车》、《一天又一天》中,我看到前一部,22分钟,从头至尾就是一个固定景别,从起点到终点,只有司机的左手、车窗外的景物、人流随着电车运行的过程变动着,而后一部,在一周里也是每天都用一个固定镜头来拍摄宠物医院的情景,为什么要用这么极端的表现手法?它成熟了吗?

李 我想强调一点,虽然极端,但毕竟你们没有人做,我做到了。可能有的人会拍得比我好,那是另外一个问题。我就主张纪录片应该在样态上体现作者对生活的一种观察、一种角度和他的感知,以及他的内涵应该包容着什么东西。我这么去探索,对中国的纪录片创作来说是有贡献的。

现在,我们太不注重纪录片的创造性和原创性了。欧洲的纪录片非常注重原创性,因为这和你观察生活的角度和方式有关。非常注重。在这点上,我们可以说,纪录片不是谁都能干的,否则的话,一般人以为拿起机器拍,不就是纪实了吗?那样的话,纪录就变成一种随便的东西了。

刘 从片子的形态来看,好像很简单,人人都可以做到。

李 通常,越简单的东西就越能体现出深刻,就越需要作者的综合能力,只有这样我们才能发现简单,发现单纯,发现那种具有特色个性的东西。往往没有更高能力的人都在做“加法”,就是因为害怕说不明白,就拼命往上加,其实根本不需要那么复杂,真正的明白其实一句话就够了,就这么一回事。

前段时间我看阿巴斯的东西,他拍一个片子,30分钟就一个角度下来。记者采访时问,你这种方式是不是初学者也能做到?他说,他们不可能做到!为什么?因为他们怎么会去琢磨用一个角度拍30分钟呢?这需要我们具有很高的驾驭能力和很高的对事物的透彻理解能力。它是在生活阅历、社会经验、美学修养、价值取向和对事物的一个独到的理解之上才可能去这么拍的。

在借鉴学习中生长

刘 把镜头对准一个机构,来看其中这些人的自然变化,这种做法,我们可以看到一些怀思曼的影子,比如段景川的《八廓南街十六号》就是一种借鉴,那么你有没有也受到这样的一种影响?

李 我们从事纪录片创作,一方面要对生活不断的走近、观察、感受,另一方面也需要在不断的借鉴学习过程中提高自己运用语言形态的能力。我觉得如何运用语言形态的问题,必须借鉴学习,但在对生活的观察、感受方面,我们要摆脱掉,甚至是绝对不能模仿别人、不能受干扰。

我在北京的一次纪录片研讨会上看过境外大师的一些作品,比如怀斯曼、伊文思的,触动很大。当然,不是一看完马上就改变了,而是这种触动让我开始对纪录片的语言形态开始有了认识和再认识,开始在不断地思索中逐渐地寻找语言形态这个东西。在这个过程中,我觉得语言形态应当是积极地去学习,不是被动的,比如说要弄懂怀斯曼为什么要这样拍,他当时可能思考的是什么,以及他运用的手法等。当你把它转换成自己的性情时,就会自觉不自觉地展示出你和大师所共有的相同品质的这样语言形态,在很大程度上这种形态的建立是和一个人的性情生发有着密切关系的,不是一种简单的摹仿,更不是偶然出现的。

刘 按我理解,你同样也看过很多别的形态的片子,但是这种呈现形态的方式触动了你,那能不能这样说,是这种方式在你内心找到了一种对应?

李 是,这可能和我的性情相近一些,我想弄懂它,我想走近“这个世界”,所以我反复揣摩大师们真正意义上想干什么、在做什么。

刘 在你的创作中有没有感到这种嫁接是一种生硬的,你怎么样找到这种对应的感觉,来让它自然生长呢?

李 我想为自己构筑一种纪录片的语言形态,这是一个纪录片工作者应该放在首位的任务,如果他连自己运用的这个语言元素都不懂,或者说驾驭不好,那就很难用你的语言去纪录你的生活,去准确地揭示生活中所发生的事物,我觉得我们在借鉴、在学习、在参照这些方式的过程中,是积极的,你只要是能够调动你的心绪,只要是能从内心中生发出你对生活的关注,我觉得这些东西是相通的,不能说这东西属于谁,只要是带有你个人的色彩,带有你必须发自内心这样做的一种追求,也就是说要找到让心跳动的方式,我觉得这种语言就是你的。

实际上,我们是无法和大师一样,也不可能把他的东西变成我的东西,这东西是绝对学不来的,只能自己去悟,悟一悟这些都能成为你内心的感受。《一天又一天》和怀斯曼的《医院》截然不一样,虽然都在固定地拍,但那种细腻的分寸感和具体形态完全是两回事,是不一样的。

刘 先找到自己的语言,然后再用内心的感受去看生活?

李 对,你找到的这语言就是你的生命。就是和你密切连在一起的那种活气儿的东西。我们常常会看到一个片子,题材也挺好,故事也挺好,就是没弄好,没有活气儿。这就是没有找到自己的语言形态。

再有一个就是应该坚守你自己的语言,现在我们纪录片界有个不好的现状,就是创造了一种语言形式之后,为了标新立异,为了不重复自己,便进行所谓的创新。我觉得现在我们中国纪录片界在运用语言形态上应该坚守,为什么坚守呢?语言要坚持才能生成。任何东西都需要坚持坚持再坚持,没有坚持语言是长不出来的。再就是你要把这种坚持变成一种生活常态,变成一种不当回事的事,把它看成是生命中、生活中本来就热衷的一件事。

刘 禅宗说的一切都在脚下,在挑米担柴中。

李 但绝对不是不当回事,而是要变成一种常态。变为我们生活的一部分。这样才能让语言生长着,否则是非生长。其实,我在具体做的时候是很简单的,就是拍自己熟悉的、身边的一些人和事,只是我始终关注社会的进程,注重我的语言形态和纪录角度。回头看那些成功的、好的、有意义的、能留下来的片子,恰恰都是拍他们熟悉的生活,拍他身边的事物。

我不喜欢猎奇,不追求新、奇、特。我就拍自己熟悉的生活,难道别人跑西藏我也跑西藏。你得按照纪录片的规律办事!拍纪录片时,你必须用你的自然状态一点点和你拍摄对象的状态粘连在一起,粘连的过程,就是走近的过程,你要踏踏实实,用你的心、你的眼睛、你的时间和生命去陪伴他,关注他。

刘 这是真正的纪录精神。

李 我觉得还有一个很重要的,就是你必须要平等,视角要平等,语言要平等,最难做的就是平等。有些人一做片子就要变成哲人了,就要俯视了,片子也变得先知先觉了,好像你创作者什么都明白,被拍对象一切都在你的摆布之中。我觉得这样的话,纪录片就失去了它所具有的纪实的意义。我们应该是用你的语言形态来表达人们习以为常的生活,这才能让人眼睛一亮。

那么什么是创新?李政道说了一句话,我认为说得非常精彩:创新就是“性情+工作”。性情在前,工作在后,首先符合你的性情了,再把你所从事的工作结合进来,它尊重的是个人。就纪录片来讲,创新是作者对生活的态度,然后再把你的工作结合进来,否则创新永远不具体。现在越创新越变得浮躁了,急功近利,这不是对人的一种尊重。创新什么?首先应该是对人的尊重,同样我们也要对自己尊重,尊重你的兴趣,不要违心。

刘 你特别强调“尊重”,有什么特指的含义吗?

李 就是要尊重真实。就是说你要清楚纪录片到底是要干什么,纪录片和创作者是什么样的关系,纪录片的真实是什么!

什么是真实,我认为就是创作者对生活的认识,不是客观本身。刚才我说了,找到自己的语言形态很重要。这是你看生活的视角、是眼睛。眼睛,是你的心和心境、是价值取向、是丰富的生活经验、是你对社会生活的感悟和所思所想,它决定着你怎样看生活,怎样呈现生活。有的片子拍得有生活、没眼睛。当然,这是没有同一标准的,不是只能这样看,不能那样看。这要尊重创作者的感受,要提倡纪录片的多样化,要最大限度地体现出创作者对生活的认知态度和尊重,不能只倡导一种模式,一种规矩,这样才能真正地体现出纪录片的精神,否则的话就真的很麻烦。

我拍老宅,不是突发奇想,不是玩怪,是“性情+工作”的呈现,是自己的感受,心与老宅是相融的,我只能这么拍,没有别的选择。所以,我还要尊重自己的感觉,和我的认识一致。于是,我纪录了老宅里人们的生存境遇和生活态度,他们没有怨言,一天一天地活着,其实我纪录的是2003年的中国人。

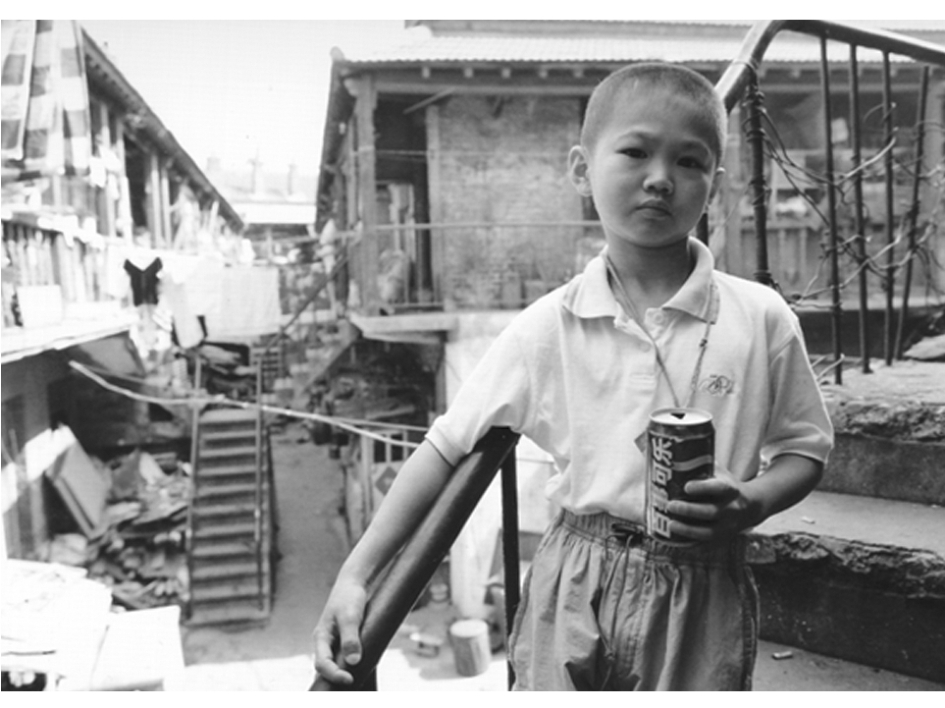

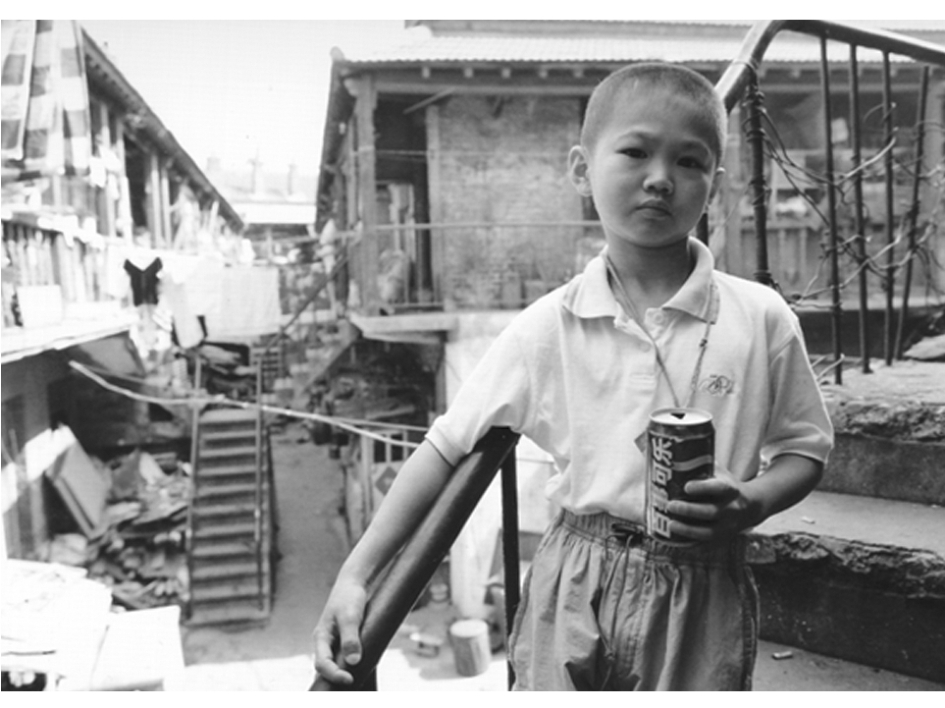

图8 纪录片《老宅2003》(2004,中国,李汝建)

自觉的二元性纪录

刘 在《老宅2003》中,每一个小节,几乎就是一个长镜头,从头到尾,就这么连缀下来,这些镜头还纪录下你换色片、调焦距、换场景的过程,它们像素材一样保留在你的作品里,有什么考虑,为什么这么做?

李 如果说前期拍摄呢,只能这么拍,因为我在行进中不能停嘛,从屋外到屋内色温的变化,一些焦点的变化,场景的变化,都需要在过程中调整过来。关键是在后期编的时候,我就感觉到一旦把它分切,变成切换镜头的时候,一切就变得不自然、不合理了。因为你一分切,观众就会想,这是假的,是接上的,就不会感觉到自然。我走进老宅是自然而然的,不是分切出来的。

刘 你纪录了老宅里人们的生存状态,也纪录了你自己的状态,这是一种二元性的纪录,这也是一种尊重吗?

李 对。纪实,其实是双向的,一个是对拍摄对象的纪录,另一个就是纪录创作者对自己的纪录,因为你在这过程中也会有一种状态。现在中国相当多的纪录片,往往忽略了创作者纪录下自己在与人物、事件相伴的过程中自己的变化。所以,在有关《海路十八里》的论文里我就已经表达了我的这种思想。

表面看非常简单,机器扛在肩上,有什么啊,往里走啊,感觉一天就能拍完。其实,我问完话之后,会发生什么?拍摄对象会怎么反映、会说什么?我是不知道的,也无法知道,所以我就把这双向的真实都纪录下来,都告诉你。

严格来讲,在惯常的创作中是不能这么做的,但我做了,这恰恰成为我的特点,我的魅力。这个魅力就在于我当时的心境和状态就像镜头里纪录的那样,我把我的变化状态也保留了下来,就觉得这非常符合我的思绪,非常自然,我觉得意义和价值就在于我突破了纪录片语言形态上的一些限定。

刘 这既保留了你的语言样态,同时又纪录了双向的真实,所以它有魅力?

李 对,我要以这种样态来呈现我对生活的认识。所以就不能又顾前又顾后,就必须这么纪录,当然这种纪录非常冒风险,能行吗?我犹豫过一段时间,但后来拍老宅的时候就没有这么多顾虑了。

因为,这样的生活状态到处都是,会觉得很苍白,我们在那里拍了一年,大量的东西都是没有什么意思的。但当你以样态为先导时,就会觉得那些东西都是有意味、有意思的,而且令我们感动。

我的四五个合作伙伴有时就不坚定了,老这么拍行吗?后来在合作、沟通中我们形成了共识。所以就坚定了,很自觉,觉得只有这么拍,否则就别拍这个老宅了。

也是超常规的探索

刘 现在业内一说起李汝建啊,就说这人很怪,他老出怪招,老出奇招,也有那种说法,“南有张以庆,北有李汝建”,你这样剑走偏锋的做法,是一种策略吗?

李 不是。我只是违反常规,在内容上我不追求新、奇、特,我只是讲求语言形态要按我的内心所想,按我的情绪自然呈现出来。

我在做《海路十八里》时,也违反常规了,我不用特写。有专家问我,你为什么不用特写?就好像你没有这个“语句”就不行。但是,我们恰恰是选择了最能和我们的心理活动一致的某一个语言要素,来作为片子主要的语言形态的。我们当时关注的是一个群体,纪录的是一个群体的印象,不是个人,我们走不“近”,没法用特写。电视的语言要素就这么多,全、中、近、特,推、拉、摇、移,但它们不简单,都是各有含义的,虽然可以千变万化,可以互相转化、组合,但也不是可以随意用的,它是有含义的。

刘 我看在《老宅2003》中,也有不少反常规的做法。

李 是,在拍《老宅2003》的时候,我又给反了。通常在中国纪录片中,创作者是不和对象说话的,这是大忌,要说也是很偶然的,因为他们认为要客观纪录,一说话就主观了。

可我一家一户地往里走时,就不断问话、对话,并且镜头随着对话在运动,没有像我这样成篇地在问的。但我对这个做法是非常欣赏的。因为,作为一种追求也好,尝试也好,我是在和被拍对象沟通,在问话与对答的过程中,负载了很多画面和声音的信息,能很好地传达、反映、揭示对象和他们此刻的状态,也会形成这样一种语言形态。这样它就具有了一种魅力,第一是画面的冲击力,第二是声音的冲击力。在一问一答中行进着,我觉得特别过瘾,特别符合我一步步走进老宅里的状态。人物在我的镜头前非常坦然地向我倾诉他们的理想,以及他们所面临的艰辛,这就是我的片子所要呈现的。

刘 你在问话的预见性上把握得很好。

李 我觉得可能这个片子难就难在这里。因为拍和问都是我一个人,所以怎么样和对象保持一个非常好的说话气氛至关重要。在拍的过程中,我只能凭预感来控制,要以我非常安详、专注的眼神看着他们,他们说话才能非常坦然,如果我在那比划呢,或是要干别的什么,他们不可能这么和我说话。所以这样一种长镜头的拍摄,需要一种综合的能力,就是在临场的时候,你第一个要有发现问题的敏锐,第二个还要有随事物不断地变化的应变力,话题能不断地转移,随着问题的发现,能让对方随着你的思绪不断地往前推进。再一个还得注意到场景的调度,尽可能地使镜头不那么呆板不那么单调,所以要使一个18分钟的长镜头一气呵成,那是非常难做的。

刘 是的,这太不容易了。在《老宅2003》中,有两处你的镜头走出了老宅,一次是跟随着那个玩水的调皮的小男孩儿,纪录下了他那离异多年的母亲;另一次是跟随着买蚬贝的夫妇俩,纪录下了盲丈夫吆喝,妇人卖蚬贝的场景,看得出这里有一种很强烈的情绪的延伸。

李 我的片子,情绪线比情节线要清晰。初编时,我们设想的形态是不走出小院的,所有的故事都在小院里,但有些矛盾,随着一点点编辑和不断思考,随着一些故事的发生,觉得就应该随片子的内在情绪走出去。否则更多的意味和思想情绪,就让人体会不到了。活着,而没有绝望,在这两次走出老宅的印证中可以看得更加清楚。

刘 《老宅2003》每一小节的开头,画面都是从摩天大厦的高空俯视而下的,高与低、繁华与落寞、整洁与凌乱、外在的冷漠与内里的生命感彼此交织着一种对比,这其中的意味你并没有具体明说,而是通过我们的观看才体会到的,好像你很注重给观众留下回味的空间?

李 这可能和我的性情有关,我的视觉优先、听觉优先,我不太擅长用解说去思维,这是我的弱点。我对视觉的敏感程度相对来讲要大于我对语言的表达。再者在纪录片的创作上,我也在探求着一种风格,一种样式,给观众留下回味的空间,就像《海路十八里》一样,都具有一种中国画的韵味,这也算是我在探求的一种东西吧。

刘 《老宅2003》到了第五章,镜头就分切了,不再用长镜头了,问话也没了。

李 我的第一个镜头18分钟,第二个9分多钟,最短的也有5分钟。基本上前四篇都是长镜头,因为作为一个片子,样态的确定,必须要有一定量上的积累。等到了“麻将扑克和雨”这一节,我在行走的过程中逐渐安静了下来,镜头也静了下来,我要仔细去看看他们是怎么活着的,此刻,这样的语言形态正是我的心理状态,也正符合我的创作心理状态。

刘 好像这更符合一种进入之后先东问西看,然后再坐下来细细品味的状态。

李 对,坐下来再品品茶,再体味一下。所以在这一节中,画面基本上都是静的,而且不再是长镜头的语言形态,是一种分切的变化,是一种情绪的变化,是我要张扬什么、要表达什么的时候了。前面所呈现的生活的艰辛、窘迫,到此却展现了一种怎么面对艰辛的那种安然、轻松,我们看到了人们活着的生命品质。这不仅是一种节奏,还是片子的归宿。从这里,我发现了让我敬仰的一群人,这群人是非常可爱的,原来生活是温馨的,小院是欢乐的,你看那表情,玩的时候哪有痛苦、艰辛、无奈啊,可到了第二天他们还要照常面对那些事,还得这么活,生命多么强韧!

自己解放自己

刘 《老宅2003》今年报送了什么奖项?得到了什么评价?

李 片子一完成,我就报送了国内一个电影电视节参评,结果没有《海路十八里》那么幸运,被刷下来了。因为有人说我的片子“灰”,尽拍那些落后、掉渣的东西,说我变成“李艺谋”了。

刘 怎么看待这种评价?

李 好像我们理解得不一样。纪录片要把中国社会发展的进程纪录下来,这段历史是不能忽略的,我觉得这是一种责任。中国现在还有相当一部分人在这改革的进程中,在这社会发展过程中,面临着艰辛,但是他们有着彷徨中的自娱。我在导演阐述中有那么一句蹩脚的话,“通过纪录老宅中人们苦涩的微笑,喧嚣的恬静,惘然的期盼,无奈的自乐,忙碌的顽强等生存状态,把现今老宅里的人和事留在历史的瞬间,把百年老宅所承载的生命印迹留在历史瞬间,把现实社会发展的一个侧面留在历史瞬间。”那是我内心流动的。中国人很了不起的,一天缝几块抹布,挣几毛钱,或做点小买卖,他们还在那自娱自乐呢,他们就那么活着。

刘 那这是从内容上来说的,从你的语言形态上来说,《老宅2003》或许会因前面节奏缓慢而影响了收视效果或评审结果,想过改变吗?

李 没有。我就觉得《老宅2003》的这种语言形态,或许不符合定势的思维,不符合定势的收视习惯,但纪录片从来都不是为满足所有人的欣赏习惯而做的,应该说中国纪录片能有这么一个人在语言形态上不断地实践,应该感到骄傲,不应该排斥,能不能被认可,那要随着时间来看,这是我对中国纪录片的一个贡献。我们不能只抱怨中国的纪录片市场不成熟,你得努力,得靠每个人不断地这么去努力,去和国际市场接轨。《老宅2003》,我还报送了许多国际电影电视,准备下半年参评。

刘 《海路十八里》在国内国际都获得了很多大奖,那么除了在创作上你获得许多感悟和启示之外,就如何让纪录片能被世界认可,在找“世界语言”方面有什么感悟?

李 我觉得《海路十八里》让我进一步思考了纪录片的生存问题,我们现在在电视台搞纪录片,生存无时无刻不对我们进行着挑战,怎么去适应这个变化,怎么去求得发展?必须准确地找到纪录片的创作方向在哪。

这就是为谁做,给谁看,这是我们很多人忽略了多年的问题。

刘 那你为谁做,给谁看?

李 因为目前中国纪录片市场疲软,而且还不规范,我创作主要的目的是冲着国际各电影电视节和国际纪录片市场做的,这是我求发展、求生存的一个主要方向。

但创作中,我始终尊重我的内心,这个创作的“核”是没有“崇中崇外”之别的。

“生存”和“人性”是国际的通行证,“语言形态”也是一个国际的通行证,实际上中国纪录片要走向世界,就要在这些方面不断地努力才能够走向国际,才能进一步生存。

刘 那你不担心别人说你一个国家养着的纪录片工作者,不面向中国观众来服务,而是面向国外,是否会有墙里开花墙外香的嫌疑?

李 我觉得不存在这个问题,这主要是因为国际纪录片市场已经非常成熟,我们不能太狭隘。纪录片本身是可以报送不同奖项的,也存在着适合报送哪一类奖项的问题,不能说报送国内的就爱国,报送国际的就是崇洋。因为我们中国的纪录片,起步比较晚,发展较慢,不论是纪录片的创作观念还是创作手法,都需要在许多方面向国外学习,只有这样你才能发展得较快,如果你先画地为牢,限定死了,这能和中国加入WTO这种形势相吻合吗?媒体应率先和国际互动,我们需要自己解放自己。我们要在这个市场中,形成自己的品牌。

如果没有方向,人家市场要什么你都不知道,就一味地生产,而且耗时长、费用大,这盲目性就有点像我们原来的计划经济,那么货被退回来了,时间耽误了,国家的钱也浪费了,这算什么呢!

《海路十八里》获各种奖后,我们在社会效益和经济效益上也得到了提高,这不仅仅是我们一个部门、一个台的问题,中国的纪录片发展就要靠这样去推动。现在有许多国家购买我们的播出版权,法国、荷兰、芬兰、德国、韩国等许多国家不断来电、来信、来人和我们谈合作。你都想象不到,我们快成了这个海洋村的“中介”公司了,大量的电话询问、商讨、合作都通过我们转给它们,这片子为他们做广告了。

刘 你的创作风格会不会顽强地影响着你们的这个创作群体?

李 影响肯定是会有的,这是相互的,现在大家对语言形态的重要性已经有了认识,但我总给我们国际部的同仁们强调,对生活的感悟,对语言的把握,都要从你每个人的内心去找。

刘《老宅2003》之后你准备拍什么?

李 我正和我们的另一个编导王轶群合作拍摄民工。目前就像创造《海路十八里》和《老宅2003》的初期一样,我们面临着很多问题,但我们坚信的一点就是,伴随式地往前走,随着认知面的丰富,随着内心的思绪与被拍对象的不断融会,我们要有定力,沉得下来,就能找到自己的特点,但前提必须是先要找到自己的语言形态。

【访谈结语】

美丽的大连,被大海簇拥着,到处都飘散着大海的信息。然而,在大连数日,却始终觉得与大海相隔着……,你能感觉到它的生动、浩瀚、辽阔,却难以亲近。这就像李汝建以及他的作品所给予我的感觉。或许,独特的语言样态,本来就生长在一片独特的心绪里。

【专家链接】

司徒兆敦(北京电影学院教授):李汝建向来走得比较极端,但这恰好形成了他独特的风格。我觉得《老宅2003》在内容和形式上,是他结合得最好的一部片子。他是真正从实践中很好地体会到了怀斯曼和小川绅介的长镜头的奥义的,懂得了他们观察事物的方法,很好地运用了长镜头的手法。以真实而客观的态度,纪录了老宅的人和他自己,这是这个片子的价值。时间不可逆转,他的纪录有历史价值。他的问话特别到位,很平实,体现了他对别人的尊重态度,和与被拍对象的平等关系,他的镜头是借着人家的语言而行进的,完全尊重了客观现实传递给他的信息,虽然有些镜头别扭,不合影视文法,但它却尽可能地满足了观众随着听到的东西去观察事物的需求。

就形态来讲,这个片子更接近社会学的田野调查,只不过是他用摄像机镜头来调查的。纪录片,就是创作者和大家一起分享一段经历,这段经历可能是愉快的,可能是痛苦的,但是有感情的。你必须在其中,创作者也在其中,这样才可能带动观众。我认为这个片子最有价值的就是这个。

周星(北京师范大学教授博士生导师):李汝建的作品具有自己的独特性和比较稳定的艺术理想,除《海路十八里》在艺术性上有明显的追求外,《老宅2003》和其他一些作品都主要是在不动声色中纪录了中国的人文状态和生活状态,是有人文价值和历史价值的,也符合国际纪录片市场的需求。在一定程度上,他的这种纪录方式,消解了主流创作中惯常的拥有宏大主题与思想的模式观念。

但在不动声色的展现中,能不能有异峰突起的亮点照亮全篇,似乎是一个值得考虑的问题。如果没有时间的积累、没有捕捉到生活的戏剧性、也没有艺术的处理,片子看到最后是了无余物的话,那么剑走偏锋的意义又何在!当然,《老宅2003》在内容与形式上看,都要比《行进中的有轨电车》要丰厚和成熟得多。

在艺术理想和基本创作方法不变的前提下,在实践中应顾及“好看”,其实这样要求是不苛刻的。“好看”,可以为创作生长出新的生命,能让观众在饶有兴味的观看中,体味出你形态的独特。不可为了寻找语言而被语言所异化。极端的语言形态要获得生长点,就要有深刻而犀利的思想,要有极端的情感和内涵来支撑,要能触到血的东西,不可浅尝辄止,千万不可只沉浸在独特之中。

(本次访谈特别感谢王轶群、杜鹃、李杰所给予的帮助)

【注释】

(1)本访谈发表于《南方电视学刊》2004年第4期。

(2)此为作者当时的身份。