第一节 纪录片的“虚构转向”

一、“虚构转向”的背景

在此,我们所论及的纪录片包括电影纪录片和电视纪录片。电影、电视(包括DV等数字摄录设备)所承载的活动影像,它们具有相通的本性,以不同的成像方式,共同映现着纪录片这种独特的样式。

其实,纪录片的定义是一个开放的框架,它的内涵是随着人们认知的改变、随着人文思潮的转型和科学技术的发展而流变着的。

美国当代影视研究学者比尔·尼科尔斯(Bill Nichols)在其所著的《纪录片导论》(2)中,从本质上剖析了纪录片的内涵和特性。在比尔·尼科尔斯看来,从现实世界与人类文明的“二元性”关系上讲,“每一部影片都是纪录片”,因为“即使是最异想天开的剧情片也有其文化依据的”。于是,那种“实现愿望的纪录片”,即“剧情片”,也就是我们通常所说的故事片;而那种“表现社会现实的纪录片”,即“非剧情片”,也就是我们通常所说的纪录片。

在尼科尔斯看来,无论是故事片还是纪录片,二者传达出的都是“一种人为操控的真实”,它们都在努力使观众相信它们的真实,只是前者能让观众暂时摆脱周围的世界,进入到这种影像构成的无限可能的世界里,在其中探讨、思考,也浸淫在一种愉悦的时光里;而后者是面对现实世界,能够提供给观众一个探索和理解世界的新视角。当然,这种人为操控的“真实”,都是需要观众进行阐释的,其阐释过程必须建立在观众理解的基础之上,也就是观众是否能够领会影片的“形式或构成”是如何传达“意义和判断价值”的。所以,纪录片不像故事片那样,能让观众立刻“眩晕”,而是依傍着与现实世界那种深刻而深远的联系,希望把信任感一点一滴地灌输给观众,为大众记忆和社会历史增加一个新的空间。这也正是纪录片的魅力和力量!(3)

然而,在纪录片的创作历史上,有很长一段时间,人们普遍接受的“纪录片”定义是:“非虚构的电影”(non-fiction film,港台译为“非剧情片”)。此观念并非是在纪录片诞生时就形成的,而是1960年代,在欧美的“直接电影”和“真实电影”创作思潮的影响下形成的。它仅仅是某一阶段性思潮的主张,是纪录片的创作手法之一。这种“非虚构电影”的创作手法,强调的是纪录片应该对现实进行“客观”地展示,反对虚构,主张无搬演、无导演、无操纵剪辑,尽可能真实地纪录生活。由于这种观念,从表象上很好地还原了现实,极大地满足了“二战”后人们为了修复受伤的心灵,在信仰与困惑、相信与怀疑之间,开始审视自我、追求人性的基本诉求;也极大地实现了西方第三次科学技术革命的发展所带来的技术和设备上的实践可能性。所以,“非虚构的电影”观念在西方社会甚为流行,影响至今。于是,不少人形成了这样的观念:纪录片是“排除虚构的影像”,纪录与虚构之间的关系是水火不相容的。于是,人们便自然认为:纪录片,是一种“非虚构的电影”。此定义正是在这样的观念下形成的。

在中国,由于纪录片的媒介自身、创作技术与创作观念,不是天然地根植于中国社会的,因此纪录片在中国的生长、发展、变化、交融,存在着不能否认的西方文化的“殖民”意味,各种创作观念的并行与混杂,昭然于斯。

在1970年代末到1980年代初,随着一些译介文章、著作的发表、出版,“直接电影”和“真实电影”的创作思潮渐渐地涌入了中国。此思潮的创作主张正好应和了纪录片创作的纪实手法,并与新中国成立以来所倡导的革命现实主义的传统“不谋而合”,也与1990年代以来中国知识分子开始反省自我、审视社会、求新求变的渴望“不期而遇”,同时也与普通民生由“宏伟蓝图”的虚妄回归到一种现实生活的期待“不宣而明”。

纪实,开始在中国适时、适地地生长了起来,以至发展、繁荣。同时,纪实也被推崇到了意识形态的最高境界,人们便把这种纪录片的创作手法与真实观、人生观、道德观等联系在了一起。以至于,有很长一段时间,在纪录片的创作和研究中,一些人难免形成了一种固有的看法:“虚构=虚假”,“纪实=真实”。于是,只要片中有虚构的成分,就会被认为是不真实的,不是纪录片。同时,在中国的纪录片发展进程中,人们长期将“纪录电影”与“新闻电影”并置在一起,“纪录片”前面常常被冠以“新闻”二字,通常称为“新闻纪录电影”。

在这样的创作观念左右下,中国的纪录片常常只注重拍摄眼前的现实,其新闻的资讯性质大于纪录的文化品质;纪录片的“内容”是否真实,被推举成评价纪录片优劣的最高标准……于是,影像表达意义的功能被弱化了,其表现的思想力也被弱化了——这正如加拿大现代传媒理论学家马歇尔·麦克卢汉所言:“媒介的‘内容’好比是一片滋味鲜美的肉,破门而入的窃贼用它来涣散思想看门狗的注意力。”(4)

在很长一段时间,中国的纪录片常常疏于表达认知、映照情绪、表现过去的历史(尤其是没有活动影像资料记载的古代历史)。“难道纪录片只能反映现实而无法表现历史?难道表现历史是故事片的专利?无论如何,直至今日仍有许多人认为,纪录片是不应该虚构的,否则就是故事片了。”(5)

这真是一个认知上的误会!

20世纪90年代初,在欧美一些发达国家,由于高科技的不断推进,社会思潮的不断涌现,一种倡导“新纪录片”的创作思潮产生。这种思潮是对极力排斥“虚构”的“真实电影”和“直接电影”的强烈质疑:“‘真实电影’以捕捉眼前正在发生的现实为宗旨,然而,现实是历史的延续,缺乏历史参照和深度的真实只能是一种肤浅的真实。纪录现实不等于表现真实,捕捉事物的现象不等于揭示本质。而且,捕捉到局部真实,不等于抓住了主体真实。”(6)

这种充满着反省意识的质疑,直接引发了纪录片在后现代语境下的“虚构转向”。于是,虚构,作为纪录片的一种重要的叙事策略与表现手段,在历经了否定之否定的“螺旋上升”后,重又回归了纪录片。虚构,不再被纪录片人视为“异类”,而是和纪实一道,共同直抵纪录片的“深度真实”。(7)

虽然,纪录片的“虚构转向”早已是个不争的事实,而且在中、外纪录片的创作实践中已有明证,但是有关此论题的梳理、建构工作,在我国才刚刚开始。

思维,制约着行动。进入新世纪以来,中、外纪录片在学术与创作中的互动、交流与合作日益趋向频繁和深入,中国的纪录片创作也正在逐步走向成熟,主流媒体与独立制作人的各种纪录片创作实践,交汇出了一种探索、表达、交流、自省的繁复景象——超越题材,深刻地纪录(8)当今中国社会的生活状态;回望历史,思辨地纪存过去与现今的醇厚回响;舒展个性,灵动地纪录创作者内心的生存体验……这一切,都逐渐成为一部分纪录片人的自觉的表达方式。不少中国纪录片作品,在国内、国外都获得了较好的荣誉。

然而,在我国的纪录片创作中,仍然存在着许多不容忽视的现状。从题材的开掘和形式的表达来看,不少纪录片要么立意惯常,表述落套;要么选材奇特,开掘平庸;要么一味跟风,失却了自我……内容、形式趋同的现象依然非常严重,纪录片创作的手段、方法贫乏、单一,似乎只有“纪实”才是纪录片谋得真实的唯一途径,“模式化”、“同质化”、“盲目化”现象凸显。

因此,本书论述的立足点是:借论述“域外”之杯酒,来解“域内”之块垒;借展开“虚构”之辨析,来阐述“真实”的深义;借梳理纪录片历史之流变,来论说当今纪录片创作的新形态。这也就是说,本书所进行的研究,不仅是在一个开放的哲学观、历史观和文化观的平台上来重新梳理纪录片的一个古老话题——“真实”(其实是一种后现代语境下的“真实”),而且更着意于探究:在中国的纪录片创作实践中,我们的创作究竟被什么观念所役?纪录片,除了“纪实”之外还能做些什么?虚构,能否成为纪录片创作的一个不可或缺的手法,能否与纪实一道共同获得纪录片的“深度真实”?!

当然,本书所涉及的“虚构”,从来都不对“真实”进行挑战,而是质疑那些以往认为神圣不可侵犯的表现“真实”的技巧。因为,这种纪录片的“新虚构化”(new fictionalization),本来就是一种自我反省、自我认知的表达。

二、虚构:一种主观的创造性重构

什么是“虚构”?

在《现代汉语词典》(1999年版)中,“虚构”被解释为:“凭想像造出来。”中国电影研究学者单万里曾经做过这样的陈述:“我们常用‘虚构’这个汉语词汇来翻译英文fiction,在《没有记忆的镜子》(9)一文以及论述纪录电影的其他英文著述中,与‘虚构’相关的英文词汇非常多,比如construction(构建),production(制造),stagement(搬演,更为常用的是从法文直接搬来的mise-enscène);又如elabo-ration(精心制作),manipulation(操纵),simulation(模拟);再有就是一大堆以re(重新)为前缀的词汇:reconstruction(重构),reenactment(重演),reinterpretation(重新诠释),relive(复活),repetition(重复),representation(再现),reproduction(再造)等等。通常情况下,我将这些词统译为‘搬演’,之所以采取这种简单的做法,不是因为汉语词汇不够丰富,而是不想使读者(包括我自己)陷入语言的圈套,不想引起更大的混乱。《现代汉语词典》对‘搬演’的解释非常清楚:‘把往事表演出来。’过去的事情无法自动复原,只能用‘搬演’的手段加以再现。不论使用怎样的手段进行再现,也不论再现的手段巧妙还是笨拙,‘搬演’的本质不变。出于形象化表达的需要,纪录片在表现过去发生的事情时往往需要‘搬演’,这也许就是通常所说的‘虚构’的含义。”(10)

所以,从根本上说,“虚构”不是虚假、虚幻,它标志着一种哲学范畴,即:“人对现实限制的超越性,并指向现实性中各种可能性和不可能性的自由度,是人所具有的一种主体能力。”(11)

任何叙述都是主体与客体的互动,都是主体对客体的再现或表现。那么,在本书中,广义地讲,“纪录片的虚构”是人的创造性、超越性的重要源泉和动力,它意味着一种影像的表意方式,意味着一种手段,一种表达意义的策略,它不是纪录片的本质属性,而是与纪实共生同在的纪录片创作手法的组成部分。

因此,狭义地说:纪录片的虚构,就是在纪录片的创作中,创作主体在“事实核心”的基础上,借助具有声画形象的影像进行搬演、再现与建构,来超越历史时间、现实空间、文化差异、意识形态、认知表达、心理情绪等存在的限制,所进行的一种主观的创造性重构。(12)

或许,这样的界定,不够严密、完整,但界定的初衷原本就不是要建构一个终极的、封闭的框架,而仅仅是出于阐释本书论题的需要、出于本书作者对“纪录片的虚构”这一事实的认知。

在这个界定中,一是强调“事实核心”;二是强调“建构”;三是强调“超越”。也就是说,首先,对于某一事实来说,它本身只有一个“事实核心”,自身是不会存在着对立和矛盾的,但是,人们对于这个“事实核心”所生发出来的概念、解读、认知、感受等等主观意识却是纷繁复杂、彼此联系却又不尽相同的。而只有这些主观意识,彼此间才会存在着相同、相异,对应、抵触,融合、矛盾等现象。所以,对于“事实核心”来说,各种言说、解读、表达、表现,甚至纪实、虚构等等,都是对“事实核心”的不同折射,这些折射来自不同侧面,彼此间或许相容、或许相斥,但它们却与“事实核心”是本质相应的、是彼此联系的,并且也是以此为出发起点的。当然,对“事实核心”的所有映照、解读和表达,都不可能“绝对地”等同于“事实”,但是它们却以自己的方式,共同逼近“事实核心”,共同逼近真实。

其次,“建构”意味着一种积极的创作态度。“纪录片的虚构”不仅仅是对某种“限制”——历史时间、现实空间、文化差异、意识形态、认知表达、心理情绪等存在——进行简单地、被动地通过“情景再现”、“搬演”、“主观重构”等虚构手法,来做一种影像上的机械补充或生硬营造。建构,指向一种深刻的历史反省精神,指向一种积极的现实思辨,指向对富于创造性的表达样式的探索,当然更指向一种对神圣不可侵犯的、既成结论的反动。“新纪录片”倡导者们,如美国纪录片人艾罗尔·莫里斯和法国纪录片人克罗德·朗兹曼(13),他们的实践活动,就是很好的例证。“使莫里斯和朗兹曼产生活力的东西,不是把绝对真实和绝对虚构对立起来,而是这样一种意识:那些已经发生的犯罪时刻、暴力时刻和创伤时刻是无法逆转的,是根本无法接近的。莫里斯和朗兹曼以‘强制的’调查者特有的好奇心、独创性、冷嘲和执著精神,在通过现在的影像再现过去的过程中,并未过多采用表现过去的直接影像,这正是他们作为后现代纪录电影作者与众不同的地方。因为,他们的影片在表达经常发生的制造和寻找替罪羊的神话过程中,没有对创伤、暴力和犯罪进行轻而易举的虚构解释,而是进行了更为艰难的解释,没有简单地通过揭露谎言来暴露真实,也没有以一种虚构嘲弄另一种虚构,而是展示了谎言是如何作为局部真实来对历史创伤的动因和证据发挥作用的。”(14)

再次,“超越”意味着“纪录片的虚构”的本质力量和存在方式。超越性,是人所独有的一种特性,而且它并不是对人的自然性的否定,相反,却是以人的自然性作为前提和基础的。2004年9月在北京,中国广播电视学会纪录片研究会主办了一次国际纪录片展。在展映会上,目前最受法国观众欢迎、具有较高票房收益的法国著名纪录片电影导演尼古拉·菲利贝尔(Nicolas Fhilibert),在谈到他的近些年来创作的纪录片作品《是与有》(2002年)、《区区小事》(1996年)、《博物馆里的动物》(1994年)时说道:“纪录片不是像新闻那样,仅仅向别人提供信息,应该把资讯从纪录片中拿掉。纪录片其力量和情感不亚于故事片,作品应该是超越题材本身的。我认为题材并不重要,纪录不是挖掘渐进的方式,更多地像是一条路径,划出一个轨迹,像跟大家一起去旅行,而且是一次奇异的旅行。”“纪录片不是一个被动的东西,是主观的,是对现实的阐释,是对心绪的纪录,是从内心深处知道自己应该这样去做。”(15)

从这个意义上说,纪实与虚构都是“事实核心”的不同映照、解读和表达,它们彼此虽然相异,各有其独特性,但它们又彼此联系,共同逼近“事实核心”,逼近真实。所以,我们不能因某种意识形态中的“固执的流弊”和定势的思维,就对纪实与虚构,怀着厚此薄彼之心。

在此,我们所论及的“虚构”,是允许纪录主体将自己对生活的认知、对历史的反省和对生命的感悟等主观因素,通过现实的影像建构与搬演,进行想象、比喻、提升等主观化的处理的。

因此,“纪录片的虚构”不仅可能,而且必然。

三、虚构与真实:紧张而又密切的张力

1.虚构的真实

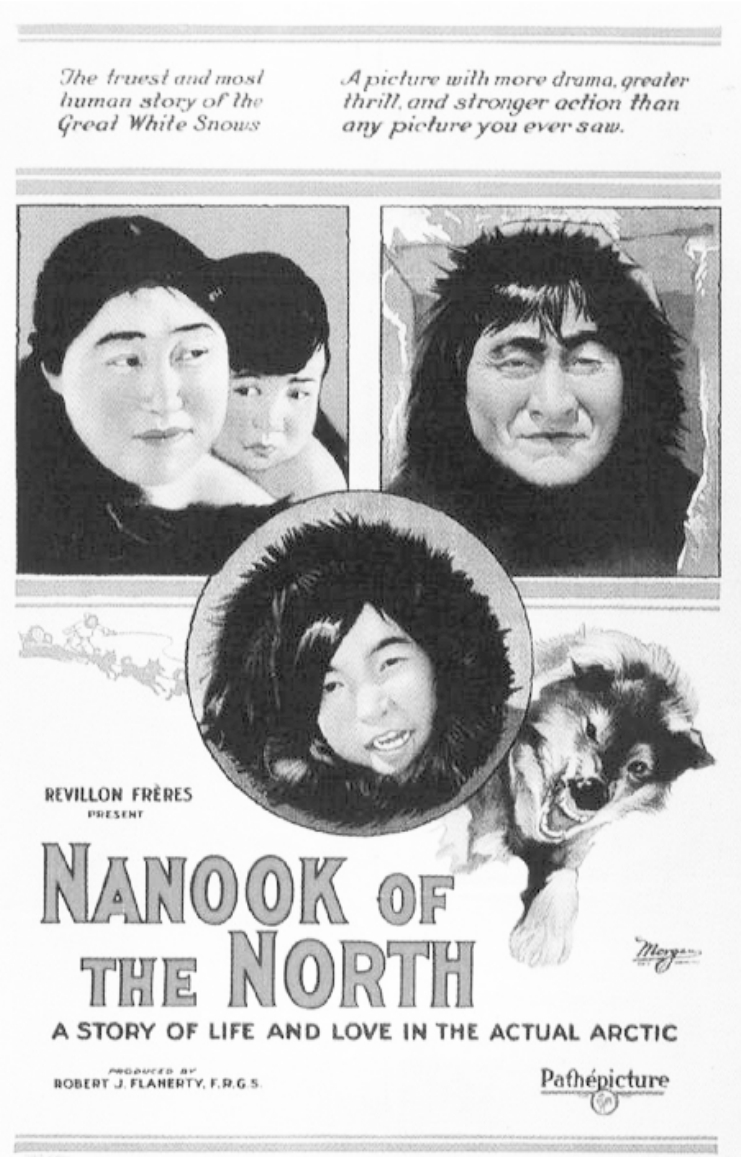

图1 纪录片:《北方的纳努克》(1922,美国,罗伯特·弗拉哈迪)

自罗伯特·弗拉哈迪的《北方的纳努克》(见图1)问世,“真实”问题,从来就没有停止过对纪录片创作的“质问”与“纠缠”。然而,不同时期的创作实践和创作理念,却对“真实”有着各自的理解和解读,这就正如人们对纪录片的定义一样,在不同的解读背景中和不同的认知平台上,其表述总是充满着差异的,总是不能满足人们企图完美界定的意愿。于是,纪录片的创作便也在“纪实”和“虚构”两种创作手法的极点之间来回游弋着……然而,我们在此并不是要陈述一个“罗生门式”(16)的不确定的论题。

虚构真实,并非荒诞的言说,它是一个古老的哲学命题。这个命题让我们不断地去思索:在日常的、司空见惯的、合乎规范的、切合逻辑的生活里面,到底存在着多少意义上的“虚构”?而当人们在穿过相通的人性、建构对应的心理感受和虚拟相似的生存场景之中,又是怎样通过一点一点的虚构,去获得“真实”?!

当然,在纪录片的创作实践中,真实,并不意味着仅仅靠纪实才能谋得。虽然,纪实手法使电影、电视的本质特性得到了很好的还原,是纪录片不容置疑的主要表现形式,但是它不应该成为纪录片唯一的表现手段,更不应该盘踞在一些人心中,成为评价一切纪录片的唯一标准,更不能将纪实等同于真实。因为,纪实所营造的现实生活,虽然在一定程度上满足了观众了解他人生存状态的基本诉求,但是它从来都不能等同于客观存在,因为表象的、局部的真实是不能等同于本质真实的;同时纪录者在一次次的主观筛选与摄取中,形成了独特的“这一个”,而“这一个”已远不是客观存在的原貌了。

这正如美国纪录电影史学家埃里克·巴尔诺在《世界纪录电影史》(1993年第2次修订版)的《后记》里说:“的确,在纪录片工作者里面有人倡导‘客观性’。这像是一个否定解释作用的说法。这种主张也许来自战略上的需要,但完全是没有意义的。纪录电影工作者和使用其他任何手段的传播者一样,可以进行无限制的选择。他可以选择题材、人物、景致、角度、镜头、组接、声音、话语。这种选择不管是有意的抑或无意识的,不管他承认或者不承认,都是他的观点的表现。”(17)也就是说,在纪录片创作中,实质上不管人们有没有意识到,也不管人们承认不承认,其中每一种选择都表达着一种观点,隐藏着一种或一系列的动机。

更何况,在现实生活中,不是所有的事情都可以被纪实捕捉得到的。当“现实存在”被无情的时间永久地制压了,它就变成了历史;当“现实情景”被社会空间、文化差异、意识形态等因素暂时性地延宕了,它就变成了一些难以及时捕捉得到的突发性事件,变成了一些难以挖掘得到的私密性的生活场景,以及变成了人物的内心感受,诸如推测、想象、感觉等主观因素等等。对此,影像纪实是难以捕捉得到的,其结果必然出现一个个纪实上的“断点”(18)。

同时,由于缺少“历史的参照”和“认知的深度”,人们越来越意识到:即使“真实电影”表现的是“绝对的真实”,也只能是肤浅的真实。(19)因为,现实是历史的延续,历史是因,现实是果。也就是说,尽管我们纪录下了现实,但不等于表现了真实;尽管我们捕捉到了事物的现象,但不等于揭示了事物的本质。美国“直接电影”的重要代表人物弗雷德里克·怀斯曼曾经感叹道:“我无法表现总体真实”。

2.“虚构”的特质

当然,就此言论,我们并不是要把“获得真实”这件事,看得异常虚无。我们的用意在于阐述:通过虚构的策略和手段,我们是可以获得“真实”的;通过分析“新纪录片”倡导者们的主张,我们是可以获得一种从实践到认知的支持的。

进而言之,“虚构”的特质可以表现为:

第一,虚构不会掩盖真实。

虚构可以和纪实一道,共同构成事件的“竞争性真实”(20)。因为,事件本身只有一个“事实核心”,但关于这个事件的概念却有许多,而且彼此相连但不相同。对于某一事件来说,无论纪实与虚构,它本身是没有什么矛盾的,矛盾都是由同一事件有着不同的概念理解而产生的。

第二,虚构能够形象化地呈现真实。

好的虚构可以通过影像将事实、事实本质栩栩如生地呈现出来,让观者在情境中感受到一种“同时性”。它使我们对现实的认知、对历史的重新解读,以及将纪录片作为故事片来观赏成为可能。

第三,虚构是连接生活碎片,达到认知深度的手段。

事件或者说发生了的事件,只是局部呈现在物质世界里的,它们只是纪录的基础、材料和“骨架”,是事实的“碎片”,不是纪录本身。纪录者的任务就是要去发现建立在因果关系基础之上那种本质的和内在的真理,通过感觉、推测和猜想等虚构手段来弥补没有呈现出来的东西,从而把创作者收集的零散碎片集中起来,使之成为一个整体,以便提高我们的认知能力。

第四,虚构是必然的布局建构方式。

从纪录片创作者所“建构”的事态来看,似乎事件发展的开头、中段和结尾,看上去都是“真实”的事实。但是,这从头到尾看起来都好像是“确实发生”过的情形,却是创作者经过不断地思考、选择、加工、表达出来的,其实它依然是虚构的。“哪怕我们承认小说家处理的是想象中的事件,历史家处理的是真实的事件,我们也应该认识到,把想象或真实的事件糅合为一个可以理解的整体,成为表现的对象,这整个就是一个诗性的过程。”(21)纪录片《幼儿园》(见图2)中,创作者就是以纪实的影像通过主观的重构来表达出自己的意义的,这种创作手法使得它的纪实性和虚构性糅合而生。

因此,在纪录片的创作中,“虚构”与“纪实”不断经历着浑然而生、彼此分离、相融再共生的“否定之否定”过程,共同构筑着纪录片的“真实”本质。

图2 纪录片:《幼儿园》(2004,中国,张以庆)

3.虚构:半岛似地牵连着“事实核心”

在纪录片的创作中,虚构定然不能模糊了底线。如果否认这个底线的存在,那么我们在“互相竞争的事实叙述”中,该怎样辨别真伪?怎么确认其价值?又如何判定其可信程度?如果否认这个底线的存在,就必然导致“确定性”的彻底瓦解,而这种“确定性”是以“语言可以指涉事物,形象可以表达意义以及人可以获得真理”等基本观念为基础的,没有这种“确定性”,没有衡量真理和真实的尺度,我们又怎样坚持大致符合事实的“真理”而去谴责明显不符合事实的“虚假”?于是,这就自然引导我们去思考另一个问题,如果模糊了虚构的底线,模糊了“事实核心”,纪录片创作者就完全忽略了为不能说话的人代言、为永远的沉默者发出声音的道德责任!

虚构,从来都不是对事实的简单地呈现,虚构的“再现”、“搬演”必须与事实有着一定的联系或者关联,它永远牵连着“事实核心”。法国史学家安凯斯密特认为:对于虚构来说,“关切”(being about)(22)正是虚构底线的“关键因素”。它使真理与核实在纪录片中起着关键性作用。

“关切性”,犹如一个半岛似的概念(23),使虚构既表现出它在呈现事实、事理时的特异性,同时又不使它限于虚妄的孤立之中。可见,虚构在纪录片的创作中,从来都不是一个封闭的、片段的和简单的自足体系,它决不与“事实”或者“事实核心”割裂开来。岛屿似的概念,必然是割裂的,它割断了事实的内部联系。海顿·怀特说:“尽管关于一切话语的文本性或语言性,有各种各样复杂深刻的理论阐述,作为过去事件的历史对于我们却有一种直接的关联,其性质完全不是语言或语言学的。”(24)

所以,尽管我们的纪录有不少错误和纰漏,更不用说意识形态的偏见和盲点,但是在层层的关系网络下面,在描述和假想的对话和动机下面,总是有一个可以验证的“事实核心”,来作为一切叙述(包括虚构表意)的基础。这个事实的“核心”再加上一些历史的、现实的存在“物证”,以及创作中创作者的纪录精神与职业道德,就足以构成判断事实真实程度的坚实基础。这“事实核心”,也就自然成了虚构的底线。

正是有了对这个虚构底线的认知,我们才能更加确认纪录片虚构的合理性。因为,人类观念上的真实,有我们的感觉信念为根基,这些信念来自我们的所见、所闻和其他感觉经验,也就是说,信念的内容是由产生它的东西决定的。因此,我们的观念虽然属于我们自己,但这并不意味着这些观念不可能真实,或不可能用来描述一个客观现实。当然,这种“真实”不是终极绝对的,而只是接近真理,并且需要进一步研究。即在接受这种纪录宣称的“真实”的同时,也要对这种“真实”做进一步的研究、调查。

总之,在融合了纪实与虚构的纪录影像中,无须把真实与虚构绝对对立起来,我们尽可以一方面欣赏着现实世界的各色影像形态,又可以在虚构的表述中见出纪录的意义,认识到事物的真理。