-

1.1绪 论

-

1.1.1一、什么是文学概论

-

1.1.2二、为什么要学习以及怎样学习文学概论

-

1.2目录

-

1.3第一章 文学本体论

-

1.3.1第一节 文学是人学

-

1.3.1.1一、文学是对人和人的社会生活的反映

-

1.3.1.2二、文学对社会生活的反映是作家心灵化的能动反映

-

1.3.1.3三、文学作为人学的一般本质和文学的源流关系

-

1.3.2第二节 文学是审美人学

-

1.3.2.1一、文学与哲学人文科学:两种人学的比较

-

1.3.2.2二、文学的情感性

-

1.3.2.3三、文学的形象性

-

1.3.2.4四、文学的情感性和形象性的关系

-

1.3.3第三节 文学是语符化的审美人学

-

1.3.3.1一、文学与其他艺术的比较

-

1.3.3.2二、文学用语言表情、造形的宽泛性和深刻性

-

1.3.3.3三、小结:关于什么是文学的综述

-

1.3.4第四节 文学作品

-

1.3.4.1一、文学作品及其结构层次

-

1.3.4.2二、文学作品的有机构成和基本属性

-

1.3.4.3三、文学作品内容与形式诸要素

-

1.3.4.4四、文学作品内容与形式的相互关系

-

1.3.5第五节 文学作品的体裁

-

1.3.5.1一、文学作品的体裁及其划分

-

1.3.5.2二、诗

-

1.3.5.3三、小说

-

1.3.5.4四、剧本

-

1.4第二章 文学价值论

-

1.4.1第一节 文学的审美价值

-

1.4.1.1一、价值与文学的价值

-

1.4.1.2二、文学审美价值的基本取向

-

1.4.1.3三、文学的审美价值及其动态的生成和实现

-

1.4.2第二节 文学的审美作用

-

1.4.2.1一、文学审美作用的动力源泉与内部构成

-

1.4.2.2二、文学审美作用的总体特点

-

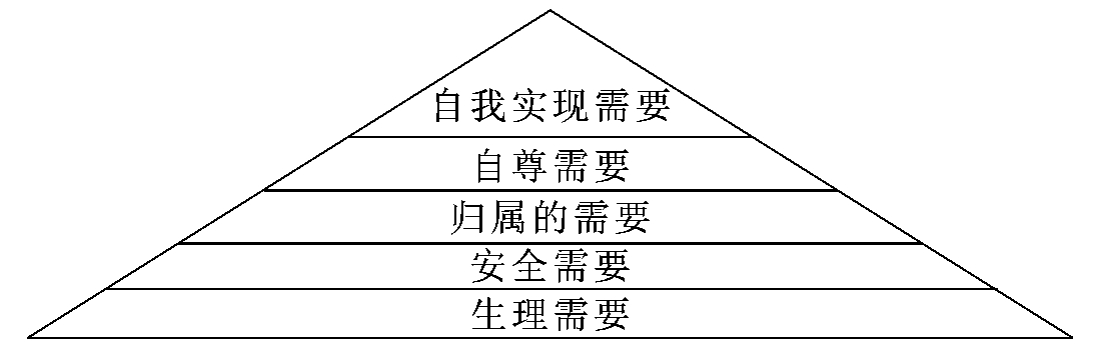

1.4.2.3三、文学审美作用的心理学分析

-

1.5第三章 文学创作论

-

1.5.1第一节 文学创作的主客体

-

1.5.1.1一、作为文学创作客体的社会生活

-

1.5.1.2二、作为创作主体的作家自我

-

1.5.2第二节 文学创作过程

-

1.5.2.1一、文学创作过程作为以灵感为过渡的,从构思到传达的过程

-

1.5.2.2二、文学创作过程作为情感和形象的典型化过程

-

1.5.3第三节 文学的创作方法

-

1.5.3.1一、创作方法的含义和种类

-

1.5.3.2二、现实主义、浪漫主义、理性主义和直觉主义

-

1.5.4第四节 文学创作风格

-

1.5.4.1一、文学风格的基本含义及其在作品中的具体体现

-

1.5.4.2二、文学的个人风格和文学的时代风格与民族风格

-

1.5.4.3三、文学风格的多样统一

-

1.6第四章 文学接受论

-

1.6.1第一节 文学接受及其主客体

-

1.6.1.1一、文学接受的概念

-

1.6.1.2二、文学接受的主客体及其相互关系

-

1.6.2第二节 文学欣赏

-

1.6.2.1一、文学欣赏的性质和意义

-

1.6.2.2二、文学欣赏的创造性解读

-

1.6.2.3三、共鸣:文学欣赏进入高潮的标志

-

1.6.3第三节 文学批评

-

1.6.3.1一、文学批评的性质、任务和文学批评家的素养

-

1.6.3.2二、文学批评的标准

-

1.6.3.3三、文学批评方法的基本类型

-

1.7第五章 文学发展论

-

1.7.1第一节 文学与社会生活的矛盾运动

-

1.7.1.1一、文艺的起源与原始人的社会生活

-

1.7.1.2二、文学的发展与社会生活的发展

-

1.7.1.3三、两种发展过程的局部不平衡性

-

1.7.2第二节 文学创作与接受的矛盾运动

-

1.7.2.1一、文学发展中的他律和自律

-

1.7.2.2二、文学创作作为生产与文学接受作为消费之间的供求关系

-

1.7.2.3三、他律-中介-自律:关于文学发展过程的大概描述

-

1.7.3第三节 文学创作中创新与继承的矛盾运动

-

1.7.3.1一、文学的发展与文学的创新

-

1.7.3.2二、文学的发展与文学的继承

-

1.7.3.3三、文学创作中创新与继承的矛盾运动和“推陈出新”方针

-

1.8全新修订版后记

1

文学概论新编