-

1.1目录

-

1.2第一章神圣世界和世俗世界

-

1.2.1第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

-

1.2.2第二节神庙作为神圣空间的主要标志

-

1.2.3第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

-

1.2.4第四节节日作为对神圣时间的分割

-

1.3第二章人与神

-

1.3.1第一节祭礼·神话·舞蹈

-

1.3.2第二节神像的起源和原始社会的神祇

-

1.3.3第三节巫术·萨满·占卜

-

1.3.4第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

-

1.4第三章一切事物都始于生殖

-

1.4.1第一节天下之化起于农亩

-

1.4.2第二节神话矿物学和神话冶金学———从“有陨自天”到“孕而生铁”

-

1.4.3第三节神话冶金学的变种———炼金术

-

1.4.4第四节两种奇异的婚嫁习俗:凿齿和苦娃达

-

1.5第四章神话的四种基本类型

-

1.5.1第一节创世神话

-

1.5.2第二节太阳神话

-

1.5.3第三节月亮神话

-

1.5.4第四节冥世神话

-

1.6第五章原始文化作为文化科学的主要研究对象

-

1.6.1第一节“文化”概念的历史沿革及其主要争论

-

1.6.2第二节“文化”概念内涵的多重性

-

1.6.3第三节文化趋同的两种理论

-

1.7再版后记

-

1.8人名译名对照表

-

1.9民族译名对照表

-

1.10《朱狄学术论著六种》再版编后记

第三节文化趋同的两种理论

在现代社会,文化趋同现象几乎天天在发生,这不是我们所要考察的对象。我们感兴趣的是在原始社会中已经产生的文化趋同现象。社会愈发展,文化愈复杂,也就愈难比较。现代文化是很难比较的,因为它太复杂了。我们把文化的比较主要限于原始社会,不仅由于它比较简单,容易成为研究的对象,而且更重要的是,某种文化现象和文化模式产生得愈早,也就愈具有发生学上的意义。西方绝大多数的人类学家把目光对准原始文化,原因也就在于此。克拉克·威斯勒说:“可以设想,从相距遥远的文化中产生的两种或多种截然不同的特质,在时间的进程中会趋于相似。趋同和趋同进化就是这种解释文化相似性的方法。”

我们在前面已经考察了世界各国的古老文化,不难发现,它们之间有许多相似之处,那么,这种趋同性究竟是怎样产生出来的呢?这里有两种基本的理论。一种理论认为人类各种种族之间具有一种共同的“基本观念”,正是它的存在,导致了人类文化的某种相似性;而另一种理论则认为人类文化之所以会产生相似,主要是传播在起作用。

维柯早就说过:“起源于互不相识的各民族之间的一致的观念,必有一个共同的真理基础。”[76]最早对文化相似的现象作出研究的是德国人种学家阿道夫·巴斯蒂安(Adolf Bastian)。他认为人类精神具有普遍一致性,因此不同的文化总会呈现出许多共同点。他们的神话传统、祭礼仪式、宗教信仰常常遵循着文化进化的共同规律发展,只是由于地理环境的不同,在普遍性中才会出现差异。他认为世界上所有民族无不存在着一种“基本观念”(Elementargedanken),正是由于它的普遍性,才导致了人类文化的大同小异。他在1860年莱比锡出版的《历史上的人类》(Der Mensch in der Geschichte)和1881年出版的《民族观念》(Der Volkergedanken)中,对“基本观念”和“民族观念”(Volkergedanken)都有所涉及。巴斯蒂安坚定地相信:人类在精神上是一个整体,无论在哲学、宗教、法律、艺术和社会组织上,都会显示出一种基本观念的存在,它对所有的人类来说都是共同的。[77]他所说的“基本观念”是由一些地理学上的条件决定的,正是这些条件把一种特殊的经济组织强加于所有不同的人类社会。因此,基本观念总是能和不同的种族观念融合在一起,表现为民族观念。它们的存在证明在相互独立的不同的种族和地区之间,总会有一些相似的观念和文化特点出现。所谓民族观念最早仅仅是指地理学上发展连贯或地貌结构相同的地区或区域。在巴斯蒂安之前,卡尔·里特尔(Carl Ritter)和亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)共同创建的现代地理学中已经预示了这种看法。而在巴斯蒂安的许多著作中它成了一种理论。在巴斯蒂安看来,原始人和文明人在智力上并没有固有的区别,所有区别都是地理环境造成的。

“基本观念”虽然是巴斯蒂安提出来的,但在许多人类学家中都有类似的观点。如果原始时代文化的趋同性并非来自传播,那么它又来自何处呢?原始文化相对来说总是简单的,人类在遇到同样简单的问题时,所采取的解决方法往往会呈现出很大的相似性。因此,一种所谓“基本观念的理论”(The theory of elemental ideas)曾经风行一时,它认为人类文化的趋同性主要是由于人类的基本观念存在着一致性,文化上的一致性也就是人的观念和这种观念所表现出来的行为在同一意向下的继续,只要人类所处环境基本相同,就连文化上的局限性也是相同的。在19世纪发展起来的所谓“心理统一体”(psychic unity)理论认为所有人类都具有一种共同的心理特征。荣格曾经说过:既然地球和人类都只有一个,东方和西方就不能把人性分裂成彼此不同的两半。心理实在仍然保持其原初的太一。这种看法继续被当代的一些人类学家所接受。列维-斯特劳斯在《神话与意义》中曾经说过:人类学的探索所能达到的许多结论之一,就是尽管在人类的各种种族之间存在着文化差异,但人类精神却处处显示出一致性,并且有着同样的能力,这一点是无论在什么地方都可以被承认的。恩斯特·卡西尔也认为“基本思想”无所不在:“人类学者和人种学者,常常非常惊诧于发现了同一个基本的思想,散布在整个的世界和非常不同的社会和文化的情状之下。”[78]

鉴于人的本质的一致性,处在同一发展水平的个人或集团,将趋向于对同样的问题产生类似的反应。在爱德华·泰勒看来,正因为人类有着相似的心灵,文化的传播才成为可能。爱德华·泰勒说过:同样的梯级可以在不同时代和不同地方见到,这足以证明人类有着相似的心灵才能去制造出这些同样的东西。这类证据不胜枚举。如果同样的东西通过独立的发明产生于两个不同的地方,它就是人类心灵相似性的证明。另一方面,假如它是从一个地方传播到另一个地方,或者从第三个地方传播到两个地方,那也只不过是从人传播给人罢了。在传播过程中所蒙受到的小小的变化仍然在证明着那无处不在的相似性。他又说:手势语言在原理上是同样的,它在细节上的相似遍及全世界。在不同肤色、不同形状头颅的种族中,却有着同样的发展趋势。同样的梯级可以在不同时代和不同地方见到,这足以证明人类有着相似的心灵才能去制造出这些同样的东西。如果同样的东西通过独立的发明产生于两个不同的地方,那么就像我们已经说过的那样,它就是人类心灵相似性的证明。[79]詹姆斯·弗雷泽说过:“新近对于人类早期历史的研究已经探明古今人类思想基本相似。早期人类即以与今人基本相似的思想(虽然表面上有不少差异)阐述了人类最初的朴素的人生哲学。”“19世纪的一项重大成就乃是把研究深入到世界许多地方的智力低下的阶层,从而弄清了各地在实质上都是一样。”[80]

不仅早期的人类学家有这种“基本观念”的思想,当代的一些著名人类学家也持同样看法。埃德蒙·利奇说过:“当人类学家打算把澳大利亚土人的文化与爱斯基摩人的文化或与英国人的文化进行比较的时候,我们可以说,最先得到的印象是差异。但由于所有的文化又都是人脑的产品,因此,在文化的表面现象之下必定存在某种大家共有的特征。”[81]

实际上,“基本观念”在一些学者那里已经成为文化比较的基础。“比较”的方法是随着人类学的创建而开始的。它的前提是把人类看作是一个整体,没有这种整体的观念,任何比较都是不能成立的。“比较是一种用以了解文明和文明社会的终极性的理论操作,这就是说,它是理解历史的最好方法。”[82]文化科学的深入研究,也只能针对可以比较的事实才能达到目的。关于趋同性和差异性的问题也只有通过比较才能消除种种误解。

一些西方学者曾用孔子的说法来论证人类本性都是一样的,仅仅由于习惯的不同,才造成文化的差异:“孔子说:‘性相近也,习相远也。’人们的习惯是本书的主题。当我们说到文化的调整时,事实上要调整的不是文化,而是行为。文化总是一种被一个特殊集团所分享的信仰和价值体系,它是一种在智力上能被察觉的抽象,但它也是一种行为,一种文化上的原则性的证明和一种最有意义的连续性行为,那就是我们真实的经验。换言之,文化也就是我们必须学习能生活于其中的行为。”[83]

尽管有这么多的西方著名学者提到了“基本观念”,但却很少有人作举证证明,他们的论述也常常只是停留在理论上,几乎没有看到有一个学者能提供具体的实例来对“基本观念”作出说明。

文化趋同性的问题除了人类同源的理由外,还有另一些值得重视的理由。安德烈·勒鲁瓦-古昂就曾经指出过这样一个相似的根源:环境和人的本性对事物的可能性施加了相当大的限制———例如,装饰品只能从耳朵或鼻子上挂下来,纤维只能通过搓捻来纺织,斧头只能装在柄上(大约只有十种可能的装柄方法),等等。他说:“趋同作用对民族学家是一种永远不能卸掉的负担,在这方面每一种理论都有相类似之处。”[84]世界各族人民在互相隔绝的状态下,他们发明出来的东西之所以会是大同小异,原因也就在于此。无论是斧子、轮子、梯子、弓箭、磨盘等,它们不仅经历了广阔无垠的空间上的相似,而且也经历了万变不离其宗的在时间上的相似。不但“同功”,而且“同形”。至于它们之间是否“同源”,那是另外一个问题。这就充分证明了勒鲁瓦—古昂的论断是正确的。任何文化现象都不可能是偶然发生的,它有着自己的规律。

造成文化相似性的另一原因是文化传播。英语中“diffuse”一词本是指气体或液体的扩散,后来被用于文化的传播,最后则成为一种专门的文化理论,即传播论。

对传播问题作出专门研究的是德国人种学家和地理学家弗里德里希·拉策尔(Friedrich Ratzel)。他认为无论一种文化的某些方面或整个一种复杂的文化,它们在空间上的借鉴或迁移都是没有限制的。在1888年出版的《人文地理学》(Anthro-geographie)以及1885~1887年间出版的《人类史》(Volkerkunde)中,他研究了各种文化要素在地理学上的分布,但主要兴趣却在于文化的区域性及传播问题。他把各种民族一分为二:一种是“文化民族”(Kulturvolker);另一种是“自然民族”(Naturvolker)。这两个概念相当于文明民族和原住民。文化的发展是一种储藏和累积过程,一种文化和其他文化的接触愈多,其储藏和累积也就愈丰富,因此在他看来,文化的发展是由传播决定的,而传播又是由接触所决定的。原始文化中有相异也有相似,相似就是由传播所带来的。例如中非的达马拉(Damara)和大洋洲的新西兰的文化之所以有许多相似之处就因为传播在其中起作用。自然民族的文化之所以落后就因为它与自然接触过多而与其他文化接触太少。

拉策尔为文化发展规定了三个阶段:一是经验的积累;二是文化本身对经验的储藏;三是推动这些经验不断增长以及传播到更远的地方。在他看来,各种种族之间广泛的接触是文化发展最重要的手段,而种族的迁移则是使文化迅速得到移植的最好方式。在拉策尔的文化理论中还看不到种族主义的色彩,但和进化论的文化观显然已有根本性的区别。他的文化理论本意是想修正进化论者的片面性,然而后来经他人的“发展”而具有更大的片面性。

在对非洲弓的历史研究中,拉策尔首先采用的是形式的标准,如果发现两只弓的形式一致,而不是自发地由于来自大自然、物质材料和制作目的等原因,即使这种形式已经中断,那么仍然可以推测是由于传播的原因。他认为弓箭只可能有一个发源地,然后才向其他地区传播。乐弓的历史就是从最简单的弓发展到专业化的竖琴,而这种最原始的乐弓在今天的非洲仍然可以见到。在纳米比亚的达马拉莱(Damaraland)地区的土著居民中没有专门的弦乐器,当他们感到需要音乐时,就用细小的马缰绳在弓上绕上几圈,或者直接用弓弦来进行弹奏。而弓弦的长度只有两种,它们的振动能发出不同的声音。在另一些非洲部族中,有一种弓是专门用来为音乐的目的服务的。在一些地方,为了增加音量,弓弦在被固定在一个中空的能产生共鸣的器物上,锅碗瓢盆或者葫芦都可以。在圭亚那和南非,也可以发现这种形式的乐器。西非的乐器由五个小型的弓组成,每只弓都有它自己的弦,所有这些弓都固定在像一只盒子那样的木质共鸣器上。

文化传播的作用显而易见:假如两个人交换自己手里的一只苹果,那么交换的结果每人还是只能得到一只苹果;但两个人如果是交换一种文化成果,那么他们不仅不会丧失自己原来的文化成果,而且还能得到另一种不同的文化成果,或者还会优化自己原来的文化成果。A.L.克罗伯有鉴于传播的直接证据往往难以寻找,曾经提出“刺激传播”(stimulus diffusion)的概念,认为观念传播的重要性远胜于人工制品的传播。[85]

拉采尔的学生莱奥·弗罗贝尼乌斯,把拉采尔的学说发展为一种“文化圈”(Kulturkreise)的理论。他主张文化传播论,并把同类文化的传播范围称为“文化圈”,这一术语后来为德国人种学家F.格雷布纳(F.Graebner)进一步加以发挥。格雷布纳在1905年发表了《大洋洲的文化圈和文化层》(Kulturkreise und Kulturschichte in Ozeanien)一文,认为所有原始文化都起源于一个单一的远古文化类型,他把这种单一的远古文化类型的发生区域都称为“文化圈”。“文化圈”概念的提出,标志着“传播学派”的正式形成。格雷布纳认为人类学的任务是寻求人类文化接触的历史事实以及文化漂移的痕迹,不同种族之间的直接接触是文化漂移的前提。所谓文化漂移也就是文化由一个地方传播到另一个地方。人类文化的创造力是十分有限的,因此要想寻找到各种文化现象的独立来源是不可能的。每一种文化现象都只能在一个中心区域内形成文化丛,而后形成文化圈,其他区域相同的文化现象是从一个原始的中心向四周扩散的结果。以大洋洲为例,那里的原始文化可以分为几个文化圈,而这些文化圈都是由同一个中心传播的结果。整个大洋洲有6~8个左右独立的文化圈,每个文化圈由5~20个文化因素所构成。无论是物质的、社会的、精神的各种现象都属于文化因素,文化圈的部分重叠就形成文化层,只有在文化圈的范围内才能再现文化发展的事实。文化的相似性本身就是传播的一种证明。德国的传播学派被称为文化圈学派。

格拉布纳有不少的支持者,著名的非洲学家B.安克尔曼(B.Ankermann)在《非洲的文化圈和文化层》(Kulturkreise und Kulturschten in Sudamerika)中基本上重复了格拉布纳的理论。奥地利人类学家威廉·施米特(WilhelmSchmidt)也在1913年发表论文支持“文化圈”的概念,他相信人类文化最早出现在某几个区域,形成所谓的文化圈,文化的相似性被认为是不同文化圈部分重叠的一种结果。他认为所有原始文化,不管它产生在何时何地,都可以被分为三种类型:一是由妇女发明种植而产生的母权制社会以及有关女神及月亮的神话;二是由男子发明狩猎而产生的父权制社会以及有关男神及太阳的神话;三是由狩猎转变为畜牧的游牧民族的文化。一切原始文化无不起源于这三种基本文化类型的相互传播和相互影响。一些极端的看法则企图把整个文化人类学的问题缩减成一个文化传播问题。在他们看来,文化决不可能像进化论者所设想的那样,能脱离地理环境和其他物质条件而孤立地发展或进化,如果不是传播在起作用的话,文化是很难进化的。在19世纪末20世纪初,出现了反对进化学派的传播学派,把文化传播的作用片面夸大,一些极端的传播论者更是认定人类文化仅仅只有一个发源地即埃及,所有文化都是由埃及向其他地理区域传播的结果。

历来传播派有英国学派和德国学派之分,英国学派比德国学派更激进,他们认定世界上所有文化都发源于埃及,所以他们的理论被称为一元化传播论。英国学派的代表人物是W.J.佩里,他认为公元前4000年的埃及是农耕、制陶、编织、畜牧、房屋和城镇建设的唯一发源地,而后再由埃及传播到世界其他地方。在《巫术与宗教的起源》(The origin ofmagic)、《太阳之子》(The children of the Sun)、《文明的增长》(The growth of civilization)等著作中,他一再强调世界上所有文化都起源于埃及,假如有些地方的文化不如埃及,那只是说明在传播过程中它已经退化。

G.E.史密斯(G.E.Smith)在1915年发表的《早期文化的迁移》(The migration of early culture)和《文化的传播》(The diffusion of culture)这两部著作中也认为世界上所有文化只有一个唯一的发源地,即埃及。史密斯只承认一种文化,即农耕文化,他力图证明埃及早在前王朝时期(predynastic period)就有了农耕,因此早就脱离了原始状态,埃及人早就知道储藏粮食,这是农耕民族和游牧民族最重要的区别。在他看来,当埃及人最先奠定了文明的基础之时,世界其他地区还处于游牧生活之中,丝毫没有足以称为文化的任何东西。美国考古学家,埃及学家詹姆斯·H.布雷斯特德(James H.Breasted)在1926年仍然认为人类文化起源于埃及,数世纪之后,巴比伦继之,而后传播到全世界。但历史已经证明,这种极端的传播论是靠不住的。

法国著名社会学家G.塔尔德(G.Tarde)在《模仿规律》(Les lois de I'imitation)一书中认为人类文化的创造无非个人创造和社会同化这两个方面,前者即发明,后者即模仿。比起真正的创造来,模仿是更为普遍的。百人之中,真正具有创造力的不过一人,绝大多数的创新其实就是由模仿得来的。模仿也就是使某种文化模式向四周传播的一种方式,在这种意义上,社会也就是一个相互模仿的集团。文化模式经模仿而传播,其速度以几何级进行,因此传播速度极快。与此同时,一种文化模式几经模仿总会有所发展变化,在模仿过程中周折愈多,变化也就愈多。假如一种外来文化模式由其他地区移入,它和本地区原有文化模式并无根本性冲突,那么它们就会融合在一起,并在此基础上建立起一种文化的积累。艾瑟·哈婷认为:“在相去甚远的文化中,相当多的神话和仪式即便在细节上也都惊人的相似。这一事实表明,无论在哪里它们都代表了人类本性的一般心理结构。”[86]

许多文化人类学家都十分重视文化传播这一现象,有的赞同许多重要的文化模式最初只有一个真正的发源地,后来之所以在其他地区和民族中发现,就是传播的结果。如现代德国著名考古学家雨果·温克勒(HugoWinckler)就说过:人类的精神产品之所以显得有某种精确的相似,并且可以在许多偏僻的地方发现,就因为它们之间存在过一种错综复杂的传播过程。[87]

弗朗兹·博厄斯(Franz Boas)把整个美洲分成南北两大区域,同时提出了一个文化传播的基本规律:文化传播是由一些文化区的中心地带向四面八方扩展,处于文化区中心部位的事物,其文化特征是最高、最有代表性的,也是最古老的。而其外围的广大地区相对而言则不太古老,也不太典型。以北美印第安人的茅屋为例:最早的这类茅屋无疑具有最古老的文化特征。然而在时间的流程中,随着白人进入美洲大陆,美洲印第安人的茅屋变成各种各样的形式以适应不同环境的需要。在西部边界,这种茅屋以杉树的树皮做成。大草原印第安人(Plains Indians)则用兽皮盖茅屋。而最北部的印第安人则用桦树的树皮盖茅屋。这样一来,愈是边缘地区的文化所受到的周边环境变化的压力就愈大,因此其文化特征就常常异于文化区的中心地带;反之,愈靠近文化区中心的地区,其文化特征的变化就愈小,甚至没有什么变化。而文化模式的发明创造主要也就发生在中心地区。弗朗斯·博厄斯的学生露丝·本尼迪克特也认为:自有人类历史以来,整个世界上不管哪个民族都能接受别的血统的民族文化。人的生理结构中并无任何东西去妨碍这种接受。“由于历史接触在极其广泛的范围内传播了伟大的文明,从而形成了巨大的网络,那些初始文化现在也就成了我们可以转而去追寻的一个源头了。”[88]

我们并不否认传播的重要性,但过分夸大传播的作用,也经常可以见到。例如,在拉兹洛看来,就连旧石器时代最原始的工具也是传播的结果:“旧石器时代的最原始的工具制造技能从非洲扩散到欧洲和亚洲大约经过一百万年。”[89]

我们知道,就连猩猩和海狸都会使用石头去砸坚果类的食物,为什么早期猿人反倒要从遥远的非洲去借鉴这种属于本能的使用工具的能力呢?在旧石器时代,最原始的工具无非就是石头,它遍地都是,最早的石器其实根本无需制作,只要把它从地上拣起来扔出去,它也就是石器了。被扔的石块通过偶然的撞击被分解了,它的边缘部分变得非常锋利,原始人类看到了这一点,于是通过击打来制作石器的时代就开始了,凡是有人类存在的地方就会发现这种最原始的石器,难道这种最简单的石器还需要经历100万年的时间从一个地方传播到另一个地方吗?这不过是种对文化传播的迷信罢了。

同样,李约瑟说:“确实,诸如在戈登·柴尔德著作中提出的、并由维达尔·德·拉·布拉什(Vidal de la Blache)精细概括的见解,已经成为公认的看法,这就是:所有最古老的和最基本的发明,例如火、轮子、耕犁、纺织、动物驯养等,只能想象为是由一个中心地区起源,而后再从那里传播出去。美索不达米亚流域最早的文明被认为是极可能的中心。”[90]按照这种看法,难道北京猿人用火也是从美索不达米亚传播而来的,这岂不荒唐?实际上,早在猿人时代,人类的祖先就已经知道对火的利用和控制了。“在库彼福勒(Koobi Fora)有一个地点,时代为1.6百万年,在一个营地里有控制使用火的证据,像斯瓦特克朗(Swartkrans)地点一样,这可能暗示火是用来作为光和热的来源以及防御食肉动物的。”[91]

在这种情况下,讨论火的传播问题,还有什么意义呢?原始人类甚至可以直接向因雷击而起火的树林取火,又何必万里迢迢到美索不达米亚去取火呢?

李约瑟甚至认为女娲补天的神话传说与玻璃的发明有关:“在汉代那个时候,欧洲人如塞涅卡(Seneca)已经知道虹的色彩与在一块玻璃的边缘上所呈现的色彩是相同的。女娲的传说一定是指用类似于玻璃制造者的技艺那样的一种造虹的技艺来修补透明的天。”而中国的“玻璃具有双重的来源,即本国出产和外国输入,这种模式持续了许多世纪。人们现在仍不可能把它的历史按两种脉络梳理得十分清楚”。[92]如果这种说法可以成立的话,那么女娲补天神话的产生至少要推迟到汉代以后,而女娲的形象在东汉时已经出现在画像石上,这怎么能解释得通呢?

有理由相信,绝大多数的文化趋同并非传播的作用。这种趋同性只能从人类是个完整的统一体这一最大的前提中去寻找真正的答案。人类有着相同的头脑,相同的头脑产生出相同的思想,相同的思想产生出相同的行为方式,这就是文化趋同性的最大来源。过分夸大传播在文化趋同性中的作用是错误的,特别在史前时代原始人类很难发生真正的文化交流的情况下,更不能简单地、毫无根据地把文化的趋同性归结为传播的作用。

当原始人发现作为工具的石块其顶端愈小,同样的打击力度会产生最大的能量,于是手斧就在世界范围内产生了;当原始人发现磨光石器的效能要比不磨光的石器更省力时,磨光石器就在世界范围内替代了旧石器。因此人类社会由旧石器时代向新石器时代发展成为世界性的现象。在任何时代,任何文化中,人类生活的基本需要常常具有共同性,只是在不同的自然环境、不同的文化传统背景中,他们所采取的手段和工具会有所不同。原始宗教信仰的出现也并非偶然,人类在赤裸裸的情况下他所能追求的最好防御工具不是他的体力,也不是他的工具,而是他的心灵,祈求安全地生存下去是人类最基本的愿望,他和动物一样,会作出最大努力去适应环境,保护生命,防御一切可能的灾难发生,即使在最平常的日子里,原始人也总是被各种可能出现的危险所困扰,所以他想依靠那种不可知的神秘力量是不足为奇的。这也就是原始的祭礼仪式和宗教崇拜如此普遍、如此相似的原因。当原始人发现火能够驱赶洞熊,照亮洞穴,温暖人体,甚至烧烤兽肉时,他们就会学会火的利用和保存;当他们发现陶器比其他任何容器更容易储存食物和煮熟食物时,他们就会发明陶器的制作,这些基本上可以说是自然环境逼迫的结果。原始人在受到同样的自然环境压迫时,他们所发明的应对手段往往是一致或基本一致的。否则就很难解释在一些重大的文化成果中何以会显示出世界性的趋同。

康德说过:“使美洲荒野的野蛮人如此难以忍受的蚊虫和其他叮人的昆虫,也许给这些发展中的人类的能动性以如此多的激励,以便排引沼地,使密不透风的森林照进阳光,通过这种方式并通过扩展耕地,而使他们的居住地同时也变得更卫生。”[93]

许多发明都是大自然压迫的结果,但大自然也会启示发明,例如原始人看到有树枝或树木漂浮在水中,那就会促使独木舟的发明。又如数的发明。公元前500年左右,中国筹算数码I、II、III、IIII的写法和古埃及象形数字的写法完全一样。都是用竖道的多少来表示,在公元前1600年的甲骨文中,也同样如此,只不过是横写而已。[94]

古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)在《历史》一书中曾认为古希腊关于灵魂轮回不灭的信仰和诸神的名字都来自埃及。他说:“可以说几乎所有神的名字都是从埃及传入希腊的。我的研究证明,它们完全是起源于异族人那里的,而我个人的意见则是,较大一部分是起源于埃及的。”[95]

这种说法明显是把希腊神话所受到的外来影响狭窄化了。事实上希腊神话所受的影响决不仅仅限于埃及,更主要的是来源于美索不达米亚。例如丢卡利翁(Deucalion)在宙斯决定降下洪水消灭人类之时,听从了普罗米修斯的劝告,制造了一只小船,他和他的妻子因此得救的故事就和美索不达米亚的洪水神话十分相似。说希腊神话都起源于埃及这明显是不确切的,但它部分的神话的确和埃及神话有联系。如斯芬克斯(Sphinx)的神话从一开始就是由埃及传播进来的。在古埃及,斯芬克斯的原型是第4王朝的第4代国王卡夫勒(Chefren),他是个历史人物,更不是非要过路人猜谜的妖魔。但希腊的斯芬克斯并不照搬埃及的原型,而是作了重大的修改,后来它又受到美索不达米亚神话的影响。公元前1500年左右,它被引入美索不达米亚,它和希腊的斯芬克斯最大的特点是在狮子身上增添了双翼,这是埃及的原型所没有的。公元前1600年,斯芬克斯出现在希腊,而从公元前1600年起有400多年的时间却一直没有出现。但它却在亚洲继续出现,公元前8世纪,它又重新在希腊雕塑中出现,此时,它已经完全女性化了。她有着长发和丰乳。因此一些研究者认为此时希腊的斯芬克斯其原型来自美索不达米亚,而并非是在希腊本土上的斯芬克斯的继续。这在文化的传播上也是一个非常有趣的例子。它说明一种文化模式的传播可以有一个以上的源泉,既可以直接来自发源地,也可以来自中介点。公元前5世纪,斯芬克斯和俄狄浦斯(Oedipus)相遇的情节已经出现在当时希腊的瓶画上,并常常表现为搏斗的场面,后来又表现为两者的斗智。这时的斯芬克斯并非国王,而是妖怪喀迈拉(Chimaera)的女儿。因为俄底浦斯猜中了她的谜语,她不能忍受这种世界的透明化,只好跳崖自尽。图5-003为公元前323~公元前30年希腊化时期(Hellenistic)希腊石棺上的斯芬克斯和俄底浦斯相遇的浮雕像。她有着和埃及的斯芬克斯完全不同的面貌,而且已经完全女性化了。

希腊创世神话中的外来文化因素得到综合的例子更为明显。例如神母瑞亚(Rhea)的故事可以在公元前1000多年的西亚和美索不达米亚的神话中发现。此外,一个神祇往往在不同的神话故事中出现,原因之一,就是它有着不同的来源。虽然希腊神话史诗《伊利亚特》和《奥德赛》有着真实的历史背景,它们仅比口头传诵的时代晚了几百年,其中部分历史可以追溯到希腊的青铜时代或公元前1400~公元前1200年的迈锡尼时代,或公元前1000~公元前800年的黑暗时代(Dark Age),但由于神话史诗中的历史事件旨在歌颂伟大的英雄业绩而常常被夸大到无法辨认的程度,它本质上是遵循诗的传统而不是史的传统,因此就给各种外来因素的渗入提供了可能。有人认为宙斯的原型是犹太教的至高神雅赫维(Jahweh),也有人认为它和迦南神话(Canaanite myth)有一定的联系。[96]

图5-003

神话的传播在亚美尼亚(Armenia)的神话中表现得特别明显。亚美尼亚人在基督教传入之前,其神话主要源于伊朗,琐罗亚斯德教的各种神祇在亚美尼亚的国土上受到广泛崇拜,就连名字都十分相近。但在后来,亚美尼亚的诸神则愈来愈受希腊神话的影响,常常和希腊神话中的主神相混同。例如亚美尼亚的主神阿拉玛兹达(Aramazd)源出于伊朗琐罗亚斯德神话中的阿胡拉·玛兹达(Ahura Mazda)。但后来则与希腊神话中的主神宙斯相等同。另一个亚美尼亚的主神安娜希塔(Anahit)源出于伊朗神话中的繁殖女神安娜希塔(Anahita),后来却和希腊神话中的阿佛洛狄忒(Aphrodite)相等同。又如战神维哈根(Vahagn),本来源出于伊朗神话中的战神维利斯拉加(Verethragna),后来却和希腊神话中的战神玛尔斯(Mars)相等同。

图5-004为亚美尼亚母神安娜希塔的青铜头像,其造型却完全模仿希腊的爱神阿佛洛狄忒。此像发现于土耳其的埃尔津詹(Erzinjan)。

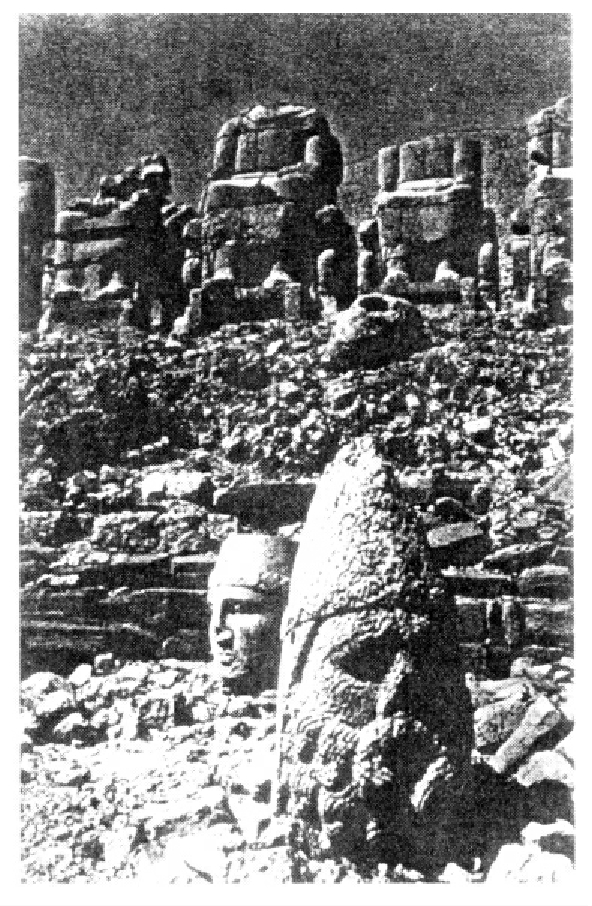

在土耳其科马吉尼(Commagene)曾经发现过宙斯和阿波罗的头像(见图5-005)。亚美尼亚的神往往和希腊完全相同,这当然明显是由于文化传播的原因。从图中的背景可以看到,绝大多数的神像头部都已破坏,那是由于当地曾经发生过强烈的地震所造成的。

图5-004

图5-005

另一个文化传播的典型例子是天文学上所谓的“黄道带”(zodiac),它是古人所假设日月星辰的通道,在黄道左右各展开约8度。由于黄道星座的形象多数为动物,故在古希腊它也被称为“动物圈”或“兽带”。天际被划分为相等的12个部分,每部分以一个星座来命名。如:白羊座,金牛座,双子座,巨蟹座,狮子座,处女座,天秤座,天蝎座,人马座,摩羯座,宝瓶座,双鱼座。根据巴比伦人的创世神话,是巴比伦的太阳神马尔杜克把黄道十二宫、年和十二个月的符号系统引进到巴比伦。在此之前,究竟有无黄道十二宫的概念已经无从查考。郭沫若在《释支干》中认为希腊之十二宫本起源于巴比伦,巴之十二宫有以为当远在公元前6200年至公元前4400年之间已出现者,然于文献有徵者当在公元前4400年至公元前2200年之间。后来,波斯人、希腊人都知道了黄道带的概念,公元前3世纪传入埃及,随着它被传播到罗马帝国,它也就成为整个西方文明的一个组成部分。但在它从埃及传播到罗马帝国之前却明显不为人们所接受。

按照郭沫若的看法,中国古代十二辰文字本黄道上十二恒星之符号,与巴比伦古十二宫颇相一致,初似专为观察岁星而设,后乃用为日月合朔之标准点。在这两者之间存在着一种明显的传播关系:问题仅仅在于“巴比伦之星历系殷之先人由西方携来,抑系西人于殷代时之输入,此事殊难断论”;“十二岁名与巴比伦之星名相符,此当与十二辰之制定同时输入”。在中国古代的十二辰和巴比伦的十二宫之间存在着一种对应关系:未—白羊;午—金牛;巳—双子;辰—巨蟹;卯—狮子;寅—处女;丑—天秤;子—天蝎;亥—人马;戊—摩羯;酉—宝瓶;申—双鱼。也有人认为它的起源至今不明,它最先出现在中世纪希腊文献中。它的起源很可能和占星术相关,它根据特定时刻的星象,对将要发生的事件和人生进行预测。

《周易·乾》:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶;先天而天弗违,后天而奉天时。”甲骨文中已经出现了支干纪日的记录,按照郭沫若的看法,“卜辞数万片,几于无片不契有支干”,古人称十干为十日,称十二支为十二辰。“古人之于十二辰,大抵均解释为黄道周天之十二分割。”中国古代也以十二种符号来划分天体的运动,有时也被称为黄道带,后又传播到日本、朝鲜、蒙古、土耳其斯坦。和西方或巴比伦的黄道带相比,中国的黄道带有着明显的区别。它开始是指“时”,而后用于周期性的时间,最后用于天际。它贯穿天际的通道正好和西方的黄道带相反。所用符号也完全不同:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。它们全部由动物所构成。清代画家萧云从所作的《日月三合九重八柱十二分图》,它上端为阴阳八分符号,左为“日中有踆鸟”的太阳;右为“顾菟在腹”的月亮;下部中间为代表大地的方阵和八卦,其外圈为二十八星宿,十二种动物则依黄道带的排列,表示一昼夜的十二个时辰。和黄道带相连的是有关十二生肖系统的建立。十二种动物所代表的十二个时辰正好和十二个生肖系统相重叠,即:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。王充在《论衡·物势》和《论衡·言毒》中都已提到十二地支和十二生肖的关系。赵翼《陔馀从考》卷三十四中认为十二相属之说始于东汉。《周书·宇文护传》:“生汝兄弟,大者属鼠,次者属兔,汝身属蛇。”可见当时十二生肖的说法已经相当普遍。郭沫若在《释支干》中认为:“此肖兽之制不限于东方,印度、巴比伦、希腊、埃及均有之,而其制均不甚古,无出于西纪后百年以上者。意者此殆汉时西域诸国,仿巴比伦之十二宫而制定之,再向四周传播者也。”如果历史果真如此,那么这可能是古代文化传播的一个非常典型的例子。欧亚一些国家也有以12种动物的纪年法作为12生肖,但这12种动物各有不同。

巴比伦为猫、狗、蛇、蜣螂、驴、狮、公羊、公牛、隼、猴、鹤、鳄。

希腊为牛、羊、狮、驴、蟹、蛇、狗、鼠、鳄、鹤、猿、隼。

埃及除了以猫代替鼠以外,其他都和希腊完全一样。

印度除了以狮代替虎以外,其他都和中国完全一样。

欧洲人的生肖也同样按照黄道带的动物为序,即白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼。

看起来,如果没有文化传播在其中起作用的话,那就是非常奇怪的事情了。但是,究竟传播的过程是怎样发生的,要弄清它的历史过程则是非常困难的。文化传播常常是一种错综复杂的过程,不同文化之间的相似虽然十分明显,但其具体细节往往又有很大差别,同中有异,异中有同。就如同黄道带和十二生肖的例子所说明的那样,人们经常陷于两难的境地:一方面,一种文化现象愈复杂,它的相似也就愈容易和传播联系起来;另一方面,我们又缺乏足够的证据来证明它们的相似是由传播所引起的。即使在现象上我们相信传播的存在,但要弄清它的来龙去脉却非容易的事情。因为举证证明相当困难,对人类学家或考古学家来说,这种现象常常构成难以解释的负担。本书涉及文化趋同的例子较多,但在没有足够的证据证明这种趋同是传播的结果之前,我们只能满足于把这种趋同作为事实罗列出来,留待将来有更多证据出现时,再来考察它们究竟是否与传播有关。

和把文化作为一种观念的看法相联系,有人认为文化传播也是一种观念的传播。莫蒂默·惠勒(Mortimer Wheeler)在论证印度文化起源于美索不达米亚时认为:文化的传播是一种观念的传播,观念有翅膀,文明的观念可以从一个地方飞到另一个地方,而观念又可以被分解为一系列不同的观念,例如书写的观念,捉海豹的观念或其他的观念。并主张文明的观念实际上是一些相互联系的纯抽象观念所组成的一个非常复杂的结构。[97]说印度文化起源于美索不达米亚,这是完全违背事实的,因此惠勒曾受到严厉的批评。[98]

必须承认的事实是,历史上的确有许多在地理上相隔千里的民族,他们的一些文化模式呈现出惊人的相似,而从地理学的意义上来说,他们之间在当时是很难有什么交流可言的,要把这种趋同性归结为传播的结果,就需要有充分的证据。如本书所涉及的“苦娃达”习俗就是一例。这种奇特的习俗在古代的中国、法国、南美、东亚甚至北美都存在过,但它究竟是文化传播的结果,还是各自独立发展的结果,却很难得出结论。这种情况非常普遍,一方面古代文化上的某些趋同现象并不少见,另一方面,要弄清其趋同的原因,却不是一朝一夕所能做到的事情。有的也许永远只是一个谜。事实上我们不可能先去弄清趋同的原因,再去研究趋同现象,而只能先去寻找趋同现象,然后尽可能地去研究趋同的原因。只要寻找到真正的趋同现象,即使是一笔流水账也有其不可替代的价值,而真正的趋同现象也并不是容易寻找的。

A.L.克罗伯曾经把谚语作为一个文化传播的范例来加以论证。他认为即使两个民族之间的关系十分疏远,在地理位置上的经常交流仍然是可能的。在谚语问题上就是一个明显的例子。例如西非的一些野蛮部族也有谚语的传统,就像欧洲一样的丰富和精辟。尽管他们缺乏西方的生活方式,缺乏暗指(allude),但他们和欧洲人一样,具有用一种简洁的语言去机智地表达思想的习惯。而这种“述说谚语的习惯就存在着有意义的传播”。例如:

“一棵树成不了森林。”(One tree does notmake a forest.)

“抛头露面的是剑,不露声色的是剑鞘。”(Run fromthe sword and hide in the scabbard.)

“干柴隔得愈远愈好。”(Distant firewood is good firewood.)

克罗伯认为,西半球野蛮的狩猎部族和文明程度最高的玛雅人都没有谚语,这一事实说明曾经有一段时间在西半球的任何地方都不知道谚语为何物,它还没有被发明出来,而在东半球,人们却早就在使用谚语了。也许,第一个重复从遥远地方传递过来的谚语的人是个天才。总之,这种说谚语的习惯从一个人传递到另一个人,直到它传遍整个东半球。美洲印第安人之所以没有谚语,就因为这项发明从来就没有传播给他们。而这种文化特征分布不均的情况实际上从未得到历史的说明。“东西半球之间文化上的相似性证明想通过各有各自独立起源的解释是错误的,这一否定性的结论反过来正好使人们倾向于这样的可能性,即这种谚语的习俗是借用来的,也许,就连东半球四大洲也只有一个单独的发源地。”[99]

但各个不同民族之间在谚语上之所以有许多相似点,原因并不一定就是传播的结果,而是因为人类思维的逻辑具有惊人的一致性,我们只要把中国最流行的谚语和西方作一个简单的比较,就很容易得出这一结论。如:

“情人眼里出西施。”(Beauty is in the eye of the gazer.)

“喜欢叫的狗不咬人。”(Great barkers are no biters.)

“塞翁失马,焉知非福。”(Nothing so bad,as not to be good something.)

“欲速则不达。”(Too swift arrivers as tardy as too slow.)

实际上,这些谚语的相似点仅仅是一种思维逻辑的相似,谚语不过是日常语言的精炼化,尽管各种民族之间的语言有所不同,但就谚语而言,好像都是在对聪明的耳朵讲述一种精练化了的人生经验,谚语的惊人相似正好说明了人类经验和思维逻辑有着永恒的共同性,相似的生活经验必然会产生出相似的谚语。上述这些谚语我们既不能说是中国传播到西方的;也不能说是西方传播到中国的。有理由相信它们各自有着自己独立的起源。这里并不存在传播的问题。

克罗伯认为,漫长的史前时代使文化传播的缓慢性得到了补偿,有时一种习俗、一项发明从一个洲传播到另一个洲,通常需要上千年或几千年的时间。比起拉兹洛的传播需要一百万年的时间来,克罗伯的传播时间已经缩短了许多,但他的结论仍然是难以考察的。他曾经提到神话传说中所谓的“障碍追赶”的例子:当一个神话中的英雄被追赶时,他怎样成功地往自己的身后扔一块磨刀石,一把梳子,一个油罐或其他液体的东西。石头就变成一座山或悬崖;梳子就变成一座森林或灌木林;油罐就变成一条河或一个湖。每个障碍物都妨碍了对英雄的追捕,它帮助了英雄的逃离。“除了南美之外,几乎所有大陆都能看到类似的神话传说。”[100]

但实际上只有在希腊神话中,我们才能看到丢卡利翁向自己身后扔石头的情节,后来石头又变成了人。而按照马克斯·缪勒(Max Müller)的解释,这完全是一种语言误解:整个故事仅仅是“人”和“石头”这两个同音又同形的名词的混淆所引起的。在希腊文中这两个词仅仅只差一个字母。而且,明显的事实是其他民族都没有这样的神话英雄。因此,这里根本就谈不上有什么共同的源泉。还有人说英雄神话常常可以按这样的公式来加以说明:英雄常常有着显赫的双亲,他经常是国王之子,他的诞生充满艰辛,神喻在警告着他的诞生,他常常被关在一只盒子里而与世隔绝,后来被动物或一个下等人(例如牧羊人)救出,由一只雌性动物或一个低贱的女人来哺乳成长,在他长大以后,他才能和那地位显赫的双亲相会。[101]

当这些学者一旦举出具体的例证来说明人类神话有一个单一的源泉时,人们往往失望地看到,他们所指的常常只是希腊神话中的一些具体细节而已,它们根本没有任何的普遍性可言。

在当代,“基本观念”的理论则被进一步精致化和专业化了,例如在神话学的领域内,列维-斯特劳斯认为世界上许多不同的民族和地区,他们的神话往往显示出许多相似之处,有时甚至连一些细节也很相似。这是由于在神话的表面随意性的背后存在着一种恒定性的结构,这种恒定性结构不仅在神话中存在,在人类所创造的其他事物中也同样存在。而在语言学的领域内,当代美国语言学家诺姆·乔姆斯基(NoamChomsky)认为人类有一种先天的语言能力。儿童有一种先天的语言习得机制,在既定的语言区域内,不同经验的儿童可以得到基本一致的语法,因此,语言学的首要任务就是要构造出一种“普遍语法”,他认为人类的生物学本能本身就包含着一种能确定他们去获得语言的基本语法结构的原则系统。因此,他企图从人类自然语言中导引出一种普遍的语法,认为语言能力是天赋的,能自发地创造出合乎理性的规则,这些规则具有普遍的必然性,这种说法显然也带有“基本观念”的色彩。

人类的文化史是由各时代、各民族的一代又一代的生命短促的个体一点一滴地积累起来的,正如任何人都不能一下子就发展出属于人类的全部心理能力一样,任何一个民族也都不可能发明出属于人类的全部文化模式,在文化发展的渐进过程中,无论是趋同还是差异,都是文化固有的本性,文化趋同是一种自然现象,它的存在也决不意味着文化差异应该加以克服。文化差异和文化趋同一样都是无法克服、也无需克服的。人类文化虽然是一个统一体,但统一体的概念不但不会和文化差异相矛盾,相反,差异性正是统一体的一个不可缺少的部分,没有文化差异,也就没有文化的统一性,差异和趋同共同构成了文化现象的两个相互依存的方面。正如追溯人类起源时,多源发生论(polygeny)和单源发生论(monogeny)之间的争论是不可避免的那样,当追溯某一文化模式的结构水准时,发生多元发生论(pluralism)和单元发生论(monism)的争论也是不可避免的。从人类文化的发展过程来看,差异性是不可避免的,没有差异性也就没有多样性,文化竞争的动态性就难以为继,它会直接影响到文明的演进。为了保护文化差异,就必须作出各种努力。文化也像其他事物一样,时刻都在发生变化。无论哪一个民族的文化,过了一段时期,总要摒弃一些东西,并吸收另一些东西,文化只有在相互交流时才会获得巨大的进步。在现代社会,单向的传播基本上已经停止,而双向乃至多向的交流却每天都在发生。各种文化之间的冲突与协调,斗争和合作都是不可避免的。就像有人所指出的那样:“即使在最平静的交流中也存在着友好与敌对、善心与恶意的混合体。要使混合体的两方面统一起来,需要不同寻常的自我约束和接受那些在理论上具有普遍意义的价值。”[102]谁恐惧交流,恐惧竞争,谁就是真正的弱者。“当一个群体接触到另一个更值得称赞的群体时,民族中心主义就变得难以为继了。”[103]

从国际竞争的角度来看,文化的多样性并非仅仅是表现各种差异的静态模式,而是时时刻刻都充满着激烈竞争的动态模式。在这种情况下,优胜劣汰的过程是不可避免的。在任何一种文化模式成为人类的共同财富之前,都要经历这种激烈的竞争过程。任何一个民族的文化都是一个巨大的连续体,它总是过去和现在所有文化成果的交汇,本土文化和外来文化的交汇。

文化进化就像生物进化一样,要受适者生存规律的支配。在历史的洪流中,任何民族都会主动扬弃某些传统文化模式,这样做是为了获得另一种文化模式,就像生物进化一样,文化进化是一种选择的结果,文化进化只能通过这些差异和选择来达到,差异就意味着丰富多彩。列维-斯特劳斯曾经说过:差异性是文化的一种本性,“当整个世界只存在一种文化和文明时,我们很容易构想出一种时间,然而我不相信这种事情会发生,因为在工作中总是有许多矛盾的倾向,一方面,它朝向平均分布;另一方面,它又朝向新的差别。有更多的文明变成了平均分布,也有更多本质上相分离的文化模式变得格外明显了。而凡是达到一种高度,就直接会丧失另一种高度。”[104]有人说过:西方文化直到最近才开始去关心其他文化的过去,“如果西方的意识形态和工艺学能扩展到世界的绝大部分地区,那么,它在这样做的同时,也就毁坏了其他许多文化的多样性。”[105]

一些强调东西方文化趋同性的学者,常常只看到科技方面的趋同性,而对其他方面的问题则认识不足。东方学者中也有这种情况。印度学者奥伦·库马尔·高希(Oroon Kumar Ghosh)说:“愈来愈增长的趋同性主要表现在科技方面,以至政治和文化上的解释也比较容易,这样,相似性的力量也渐渐变得强大起来。通过对土地有效的机械施工,旅行中的国界将模糊不清;通过传播卫星,世界各地的声音和图像将像雨点那样从天而降,对整个地球的过去和未来的看法将变成一种智力的、情感的和操作性的指令。”[106]认为现代意义上的国际性文化趋同正在日益变为现实。这种看法未免过于简单,当代中西方文化趋同性的问题并不像高科技中的芯片那样容易达到国际标准的统一。电视机的生产可以建立一种统一的国际性标准,但电视节目却不可能有国际统一的标准,因为它要受到一个国家文化传统和现今文化指令的制约。实际上,当代世界文化的趋同性还只是一个学术命题。即使在文化领域里有时能发现某种表面的趋同性,但比起差异来,这种表面的趋同几乎不值一提。

众所周知,英国人类学家詹姆斯·弗雷泽在《金枝》中已为“类同研究”作出了极大贡献,他通过他所能收集到的原始文化各种细节的比较去寻找人类心理的共同本质。但由于他从来没有在任何一个原始部族地区生活过,因此被认为他缺乏第一手材料而不值得人们去效仿。这种指责即使有一定的道理,它随着时间的推移已变得无关紧要了。明显的事实是今天的人类学家已很难像过去的人类学家那样作出有意义的实地考察,许多过去的原住民要不是已经消亡,就是已被现代文明所同化。当我们从电视机屏幕上看到爱斯基摩人在用和我们一样的电视机来观看世界上发生的一切时,原始文化和现代文明的界限已经消失。不仅如此,就连一些已知的人类早期时代的文化遗迹也正在渐渐消失。在这种情况下,一些已知的文化人类学材料就变得愈来愈珍贵了。

任何的一种科学研究都必须建立在事实的基础上,文化的比较尤其如此。弗雷泽的类同研究似乎已在当代著名的罗马尼亚学者米尔恰·埃利亚代的著作中复活了,并显示出巨大的生命力。他说:“更精确地说,我们可以在现代社会之前的人类行为中去理解存在和现实性的概念。所谓现代社会之前或传统社会,它包括我们所说的亚洲,欧洲,美洲的‘原始文化’和古代文化。很明显,古代世界并非总能在理论语言上得到详尽的论述,而符号,神话,祭礼却能在不同维面上对古代世界作出重要说明。”[107]

一种严肃的文化观并不是单纯回到史前的考古遗物中去,而是要分析推动它们产生背后的历史背景,包括对不同时代的各种观念体系所作出的思考。古代的有些观念对我们来说是非常古怪的、费解的,但它们却是有启发性的,对后来文化观念的发展来说也是非常重要的。在中西方文化差异的问题上,应该尽量实事求是,避免那种“一言以蔽之”的过分简单的概括。例如认为中国文化是“阴性”文化,西方文化是“阳性”文化之类,不管是骂还是捧,实在是太简单化了。

【注释】

[1]A.L.克罗伯和克莱德·克拉克霍恩:《文化:其概念和定义的批判性回顾》(Cluture:a Critical Review of Concepts and Definitions),载《美国皮博迪考古学和人种学博物馆文集》(Papers of the Peabody Museumof American Archaeology and Ethnology),哈佛大学1952年第47期,第155页。

[2]爱德华·泰勒:《原始文化》,纽约1889年版,第1卷,第1页。

[3]I.C.贾维(I.C.Jarvie):《理性和相对主义》(Rationality and Relativism),伦敦、波士顿1984年版,第8页。

[4]A.L.克罗伯:《文明和文化的花名册》(ARoster of Civilizations and Culture),芝加哥1962年版,第9页。

[5]埃·索蒂略斯:《哥伦布》,中译本,1984年版,第100页。

[6]A.O.洛夫乔伊(A.O.Lovejoy):《观念史论文集》,中译本,2005年版,第164页。

[7]爱德蒙·利奇:《文化与交流》,中译本1991年版,第47页;《列维-斯特劳斯》,中译本,1988年版,第28页。

[8]米歇尔·弗伊(Michel Veuille):《社会生物学》,中译本,1988年版,第89页。

[9]弗洛里安·兹纳尼斯基(Florian Znaniecki):《文化科学,它的起源和发展》(Cultural sciences:Their Origin and Development),厄巴纳大学1963年版,第102页。

[10]马文·哈里斯(Marvin Harris):《文化人类学理论的兴起》(The Rise of Anthropological Theory),纽约1968年版。

[11]A.皮特-里弗斯(A.Pitt-Rivers):《文化进化及其它论文集》(The Evolution of Culture and Other Essays),牛津1906年版。

[12]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,中译本,1988年版,第14~16页。

[13]爱德华·威尔逊:《大自然的猎人———生物学家威尔逊自传》,中译本,2000年版,第353~354、366页。

[14]杰西·伯纳德(Jessie Bernard):《社会学的历史和展望》(History and Prospects of Sociology),载G.A.伦德贝里(G.A.Lundberg)编:《美国社会学的趋向》(Trends in American Sociology),纽约1929年版,第68页。

[15]E.R.格罗夫斯(E.R.Groves):《社会学导引》(Introduction to Sociology),纽约1928年版,第23页。

[16]M.F.阿什利·蒙塔古(M.F.Ashly Montagu)编:《文化与人类进化》,纽约1962年版,序言。

[17]克娄巴特拉是公元前69~公元前30年的埃及著名女王。在钱币的铸像上可以看到她鼻梁高挺。她以美貌著称,曾竭力想恢复失去的托勒密王朝。曾博得恺撒的欢心而得以复位,恺撒死后,她又勾引大将安东尼,并与之结婚。安东尼因在海战中失败而自杀,她也跟着自刎。在她死后,埃及就沦为罗马帝国的一个省。17世纪法国著名数学家布莱兹·帕斯卡尔曾经说过:“克娄巴特拉的鼻子如果生得短一些,整个世界的面貌就会不同。”

[18]玛丽·道格拉斯:《危险与过失》(Risk and Blame),伦敦和纽约1992年版,第125页。

[19]玛丽·道格拉斯:《纯洁与危险:对亵渎和禁忌概念的分析》,伦敦1966年版,第38~39页。

[20]弗洛里安·兹纳尼斯基:《文化科学,它的起源和发展》,厄巴纳大学1963年版,第109页。

[21]爱德华·萨皮尔:《文化,语言和个性》(Culture,Language and Personality),加利福尼亚大学1964年版,第79~80页。

[22]威廉·A.哈维兰:《文化人类学》,纽约1975年版,第10页。

[23]保罗·S.温格特:《原始艺术,它的类型和风格》,纽约1962年版,第5页。

[24]梅尔维尔·J.赫斯科维茨:《文化相对主义》(Cultural Relativism),纽约1973年版,第15页。

[25]I.C.贾维:《理性和相对主义》,伦敦,波士顿1984年版,第72~73页。

[26]利奥波德·波斯皮希尔:《巴布亚新几内亚的卡保库人》(The Kapauku Papuans of NewGuinea),纽约1963年版。

[27]彼得·劳伦斯(Peter Lawrence):《加里亚人的货物崇拜和宗教信仰》(Cargo Cult and Religious Beliefs Among the Garia),载《国际人种学档案》(International Archives of Ethnography)1954年第47卷,第1~20页。

[28]杜克·阿盖尔(Duke Argyll):《原始人》(Primeval Man),纽约1872年版,第147页;爱德华·克洛德(Edward Clodd):《创造的历程》(The Story of Creation),伦敦1888年版,第217页;格雷厄姆·克拉克(Grahame Clark):《从野蛮到文明》(FromSavagery to Civilization),伦敦1946年版,第7页;威廉·施米特:《原始人》(Primitive Man),伦敦1934年版,第41页。在《文化人类学的文化史方法》(The Culture Historical Method of Ethnology)中,威廉·施米特把文化人类学定义为“心灵的科学”。见威廉·施米特:《文化人类学的文化史方法》,纽约1939年版,第7页。

[29]爱德华·泰勒:《人类学》,中译本,1993年版,第44页。

[30]拉尔夫·林顿(Ralph Linton):《人的研究》(The Study of Man),纽约1936年版,第79、68页。

[31]康德:《判断力批判》,中译本,2002年版,第289页。

[32]林圣龙:《关于尖状器的定义———中西方比较》,载《人类学学报》1993年2月号。

[33]M.F.阿什利·蒙塔古编:《文化和人类的进化》,纽约1962年版,序言。

[34]金博尔·杨(Kimball Young):《对社会学的一个介绍》(An Introduction to Sociology),纽约1934年版,第19页;《社会学,社会与文化的研究》(Sociology,a Study of Society and Culture),纽约1942年版,第36页。

[35]玛丽·道格拉斯:《含蓄的意义:人类学笔记》(Implicit Meaning:Essays in Anthropology),伦敦1978年版,第55页。

[36]R.斯特朗:《欧洲宴会史》,中译本,2006年版,第4页。

[37]威廉·哈维兰:《文化人类学》,纽约1975年版,第11页。

[38]威廉·G.萨姆纳(WilliamG.Sumner)和艾伯特·G.凯勒(Albert G.Keller):《社会科学》(The Science of Society),纽黑文1927年版,第1卷,第31~33页;威廉·F.奥格本(WilliamF.Ogburn)和迈耶·F.尼米柯夫(Meyer F.Nimkoff):《社会学》(Sociology),波士顿1940年版,第63页。

[39]恩斯特·卡西尔:《论人》,中译本,2006年版,第39页。

[40]莱斯利·A.怀特:《文化的科学,人类及其文明的研究》(The Science of Culture:AStudy of Man and Civilization),纽约1949年版,第25、47、39页;《符号:人类行为的起源和基础》(The Symbol:The Origin and Basis of Human Behavior),载《科学哲学》(Philosophy of Science)1940年第7期,第451~463、10页。此外,C.A.埃尔伍德(C.A.Ellwood)也把文化定义为“通过符号手段来体现社会需要和社会传递的一种手段”。见C.A.埃尔伍德:《文化和人类社会》(Culture and Human Society),载《社会压力》(Social Forces)1944年第23卷,第6页。

[41]斯坦利·N.萨尔蒂(Stanley N.Salthe):《进化的生物学》(Evolutionary Biology),纽约1972年版,第402页。

[42]爱德华·萨皮尔:《语言》(Language),纽约1949年版,第8页。

[43]达尔文:《人类的由来》,中译本,1983年版,第134页。

[44]布鲁斯·炊格尔:《时间与传统》,中译本,1991年版,第65页。

[45]A.R.拉德克利夫-布朗:《原始社会的结构和作用》(Structure and Function in Primitive Society),格伦科1952年版,第3卷,第2页。

[46]E.亚当森·霍贝尔:《文化的性质》(The Nature of Culture),载哈里·L.夏皮罗(Harry L.Shapiro)编:《人类,文化和社会》(Man,culture and society),纽约1956年版,第176页。

[47]沃尔特·W.泰勒(WalterW.Taylor):《考古学研究》(AStudy of Archeology),载《美国人类学协会文集》(American Anthropological Association Memoir) 1948年第69卷,第98~110页。

[48]R.H.洛伊(R.H.Lowie):《文化和人种学》(Culture and Ethnology),纽约1917年版,第66、95页;《文化人类学,一门科学》(Cultural Anthropology:a Science),载《美国社会学杂志》1936年第42卷,第301~302页。

[49]克莱德·克拉克霍恩和H.凯利:《文化的概念》(The Concept of Culture),载拉尔夫·林顿编:《世界危机中人的科学》(The Science of Man in the World Crisis),纽约1945年版,第79、81页。

[50]乔治·默多克(George Murdock):为艾伯特·G.凯勒《社会科学研究》(Studies in the Science of Society)一书所写的序言。纽黑文1973年版。

[51]梅尔福特·E.施皮罗(Melford E.Spiro):《文化与人性》(Cluture and Personality),载《精神病学》(Psychiatry)1951年第14卷,第19~46页。

[52]拉尔夫·比尔斯(Ralph Bealss)和哈里·霍耶尔(Harry Hoijer):《人类学引论》(An Introduction to Anthropology),纽约1953年版,第210页。

[53]科尼利厄斯·奥斯古德(Cornelius Osgood):《文化,它的经验性和非经验性特征》(Culture:its empirical and non-empirical character),载《西南人类学杂志》(Southwestern Journal of anthropology)1957年第7期,第202~214页。

[54]威廉·A.哈维兰:《文化人类学》,纽约1975年版,第10、12页。

[55]莱利斯·A.怀特:《文化的概念》(The Concept of Culture),载M.F.阿什利·蒙塔古编:《文化与人类进化》,纽约1962年版,第40、47页。

[56]彼得·L.贝格尔(Peter L.Berger):《神圣的华盖》(The Sacred Canopy),加城1967年版,第4页。

[57]贾兰坡、黄慰文、卫奇:《三十六年来的中国旧石器考古》,载《文物与考古论集》,1986年版,第12页。

[58]拉尔夫·林顿:《人的研究》,纽约1936年版,第288~289页;约翰·吉林(John Gillin):《文化人类学的某些未完成的事业》(Some Unfinished Business of Cultural Anthropology),载《俄亥俄州考古学和历史学季刊》(Ohio Archeological and Historical Quarterly)1939年第48期,第45页。

[59]A.L.克罗伯:《人类学》,伦敦1948年版,第325页;《文明和文化的花名册》,芝加哥1962年版,第10页。

[60]黑格尔:《精神现象学》,中译本,上卷,1962年版,第18~19页。

[61]李炎贤:《从西侯度石制品剖析石制品鉴定的误区》,载《龙骨坡史前文化志》2002年第4卷,第29页。

[62]M.F.阿什利·蒙塔古编:《文化与人类进化》,纽约1962年版,第48页。

[63]戴维·比德尼:《论文化概念及文化谬误》(On the Concept of Culture and Cultural Fallacies),载《美国人类学家》1944年第46卷,第42页。

[64]E.涂尔干:《自杀的社会学研究》,乔治·辛普森编,格伦科1951年版,第313~314页。

[65]拉什顿·科朗博恩:《文明的曙光》,伦敦1959年版,第20页。

[66]多萝西·加里(Dorothy Gary):《文化的发展研究》(The Developing Study of Culture),载G.A.伦德贝里编:《美国社会学的趋向》,第182页。

[67]A.欧文·哈洛韦尔(A.Irving Hallowell):《人类存在的结构和功能的维度》(The Structural and Functional Dimensions of a Human Existence),载M.F.阿什利·蒙塔古编:《文化与人类进化》,纽约1962年版,第231页。

[68]埃里曼·纽曼:《意识的起源和历史》,普林斯顿大学1973年版,第5页。

[69]拉尔夫·林顿:《文化的个人背景》(The Cultural Background of Personality),纽约1945年版,第5页。

[70]A.欧文·哈洛韦尔:《人类存在的结构和功能的维度》,载M.F.阿什利·蒙塔古编:《文化与人类进化》,纽约1962年版,第231页。

[71]E.拉兹洛((E.Laszlo)):《进化———广义综合理论》,中译本,1988年,第91页。

[72]丹尼尔·贝尔(Daniel Bell):《当代西方社会科学》,中译本,1988年版,第54页。

[73]A.戈登威泽(A.Goldenweiser):《历史,心理学和文化》(History,Psychology and Culture),纽约1933年版,第59页。

[74]乔治·西梅尔(Georg Simmel):《社会群体的持久性》(The Persistence of Social Groups),载《美国社会学杂志》(American Journal of Sociology)1898年第3期,第665页。

[75]C.A.埃尔伍德:《文化与人类社会》,载《社会压力》1944年第23卷,第6页。

[76]维柯:《新科学》,中译本,1989年版,上册,第104页。

[77]参见T.K.彭尼曼(T.K.Penniman):《人类学100年》,伦敦1935年版,第148页。

[78]恩斯特·卡西尔:《论人》,中译本,2006年版,第106~107页。

[79]爱德华·泰勒:《早期人类史研究》(Researches into the Early History of Mankind),伦敦1870年版,第370页。

[80]詹姆斯·弗雷泽:《金枝》,中译本,1987年版,上册,第3、85页。

[81]埃德蒙·利奇:《列维-斯特劳斯》,中译本,1986年版,第27~28页。

[82]拉什顿·科朗博恩:《文明的曙光》,伦敦1959年版,第viii页。

[83]克雷格·斯托尔蒂(Craig Storti):《交叉文化中的艺术》(The Art of Crossing Cultures),雅茅斯1990年版,第14页。

[84]转引自李约瑟:《中国科学技术史》,中译本,第1卷,1990年版,第238~239页。

[85]A.L.克罗伯:《刺激传播》(Stimulus Diffusion),载《美国人类学家》(American Anthropologist)1940年第42卷第1期,第1~20页。

[86]艾瑟·哈婷:《月亮神话———女性的神话》,中译本,1992年版,第12页。

[87]雨果·温克勒:《科学与文化》,1907年版,第14卷,第47页。

[88]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,中译本,1988年版,第16、19页。

[89]E.拉兹洛:《进化———广义综合理论》,中译本,1988年版,第95页。

[90]李约瑟:《中国科学技术史》,第一卷导论,1990年版,第240~241页。

[91]陈德珍编译:《南方古猿研究进展》,载《龙骨坡史前文化志》2002年第4卷,第85页。

[92]李约瑟:《中国科学技术史·物理学》,2003年版,第103、102页。

[93]康德:《判断力批判》,中译本,2002年版,第232页。

[94]参见李文林主编:《文明之光———图说数学史》,2005年版,第6页“早期记数系统”图表。

[95]希罗多德:《历史》,中译本,1959年版,第299页。

[96]S.H.胡克:《中东神话学》(Middle Eastern Mythology),纽约1983年版,第87页。

[97]莫蒂默·惠勒:《考古学和观念的传递》(Archaeology and the Transmission),载《古代》(Antiquity)杂志,《印度河的文明》(The Indus Civilization)卷,剑桥1953年版,第15页。

[98]拉什顿·科朗博恩曾经指出:惠勒的观点是完全错误的。说印度的文明是从美索不达米亚移植过来的,就如同一个母国向殖民地移民一样,这种情况在历史上是非常少见的,即使是殖民地,它从母国所接受的也不仅是些观念性的文化特征,总还包含一些关键性的意义,母国的文化风貌等。而印度和美索不达米亚的文化风貌是完全不同的,见拉什顿·科朗博恩:《文明的曙光》,伦敦1959年版,第25页。

[99]A.L.克罗伯:《人类学》,伦敦1948年版,第196页。

[100]A.L.克罗伯:《人类学》,伦敦1948年版,第199页。

[101]菲利普·弗罗因德(Philip Freund)编:《奥托·兰克的〈英雄诞生的神话〉及其他》,纽约1959年版,第65页。

[102]弗朗索瓦·佩鲁:《发展新概念》,中译本,1988年版,第138页。

[103]I.C.贾维:《理性和相对主义》,伦敦、波士顿1984年版,第10页。

[104]C.列维-斯特劳斯:《神话与意义》,伦敦1978年版,第19~20页。

[105]纳尔逊·A.洛克菲勒:《原始艺术的杰作》,纽约1978年版,第47页。

[106]奥伦·库马尔·高希:《文明的趋同性》(Convergence of Civilization),加尔各答1988年版,前言。

[107]米尔恰·埃利亚代:《宇宙的历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第3页。