第二节“文化”概念内涵的多重性

一、文化模式作为一种习得性行为的社会性传递

人类曾经被定义为会使用工具的动物,而当人们发现有些动物同样也能使用工具时,这种定义也就失效了。本杰明·弗兰克林(Benjamin Franklin)进而把人类定义为会制造工具的动物。一些学者持同样的看法,认为在工具的制造问题上,人类和动物之间存在着一个巨大的鸿沟,两者之间存在着一种整体性的无法计量的距离,即使人类不是唯一的工具使用者,他也是灵长目中唯一的工具制造者,在对工具作具有理解力的使用及有目的的设计上,是唯有人类才有的特征,而低级的灵长目动物就不会使用工具,更不必谈制造工具了。[28]

但是,在使用工具和制造工具之间存在着一个模糊的领域,两者的界限并不是十分清晰的。关于猿类动物的一些实验表明,它们的确具有比较熟练地使用工具的能力,当一些树枝处于分散状态时,猿猴会立即用某种方式把它们重新联结在一起,它们是把树枝作为真正的工具来使用的,而非一种偶然性的使用,这种把树枝联结在一起的使用方式,使人猜测它们对树枝的联结作用一定有某种程度的理解。这样,认为动物行为只是一种对刺激或信号的简单反应的传统观念受到了严重的挑战。N.廷贝亨(N.Tinbergen)和K.冯·弗里希(K.von.Frish)这两位1973年诺贝尔奖金获得者曾经证明,动物对简单刺激作出反应时,有天生的进行复杂动作的能力,也就是说,反应并非建立在一对一的基础上,而是牵连到多种多样能动性的反应,而且某些行为型式是能遗传的。当一些动物学家曾经论证像微笑这类唯有人类才有的表情也只是从其他灵长类动物的咧嘴动作演变而来的时候,人和动物的根本界限究竟在哪里,的确成了问题。爱德华·泰勒早就说过,要判断动物和人之间的区别是比较困难的,猿猴在智力方面的模仿能力已使人惊奇。一只叫玛夫卡的类人猿的死,也十分令人感动:当它的朋友,公园的管理者走近它的时候,它用手搂抱住他的脖子,吻了他3次,然后躺在床上,把手伸给他之后,就进入长眠之中了。[29]事实上,有的人类学家早就对人类和动物究竟有没有根本性的区别持怀疑态度。1936年有人就曾说过:在这些(行为)方面,人和动物的区别是巨大的,但这种区别仅仅是量的区别,而不是质的区别。人和动物的行为在许多方面是共同的,他们之间的鸿沟不再具有巨大的重要性。[30]

人类是唯一能思想的动物这一看法现在看来也开始发生动摇。但是,人比任何其他动物思想得更多、更连续、更有效,这却是无法否认的。人类思想的连续性以符号形式构成了文化的连续性,文化对人类的行为起着决定性的影响,只有人类才有把客观事物进行符号化的能力,这就是文化,动物没有这种符号化的能力,也就不可能有文化。这样,以人类文化为主要依据的人的定义就无形中替代了过去一切关于人的定义。文化是人类精神的产物,它表现为一个复杂的整体。只有人类才有文化。于是,人的定义和文化的定义相衔接了:人即文化的动物。值得注意的是,康德在很早以前,就把人的定义和文化相联结:“一个有理性的存在者一般地(因而以其自由)对随便什么目的的这种适应性的产生过程,就是文化。所以只有文化才可以是我们有理由考虑到人类而归之于自然的最后目的。”[31]

人类文化是一个巨大的统一体,在这个巨大的连续统一体中,许多过去的文化和现在的文化在时空上会重新融合成一个新的整体。在人类文化中没有绝对的阶段划分,它总是作为一个连续体而存在,这种整体性和连续性是人类文化最鲜明的特征。它的进化也是无可置疑的。例如从经济发展的角度来看,人类社会从狩猎—采集、农耕—畜牧、农业社会、前工业社会、工业社会、后工业社会这一发展的进程是不可逆的。

人类停滞在旧石器时代的时间特别长,但即使在那个时代,人和动物已经有了明确的分界线。即使某些动物能在一种最宽泛的意义上“制造”工具,但却不能像人类那样,事先就有一个明确的意图,即工具的制造者在制造结束时所得到的结果,在制造过程开始时就已经在他的意图中存在着,这个未来的目标在他的头脑中已经形成了一种符号模式,并自始至终规定着他的行为方式,这种有目的的符号模式和设计能力只有人类才有。而早在旧石器时代初期,人类就具有了这种能力。如在非洲、欧洲和亚洲普遍存在的勒瓦娄尖状器(Levallois point)就是一个比较典型的例子。“勒瓦娄尖状器是以一种特定的技术生产具有特定结构和形态的器物的产物。它是按照事先预定的构思,通过对石核的精心修理,经过一系列步骤由勒瓦娄石核上打下来的,打下来后通常就具有规整或比较规整的形状、锋利的刃缘和锐利的尖端。因此一般不再需要进行修整……这种技术代表了尖状器制作技术上的一个重大进步,暗示了相当高水平的预先计划和概念化,是智力、远见和专门技术高度发达的证据。”[32]

人类在长达100多万年的制作工具的实践中,在亿万次的重复锤打中,终于构成了一种习得性行为的社会性传递,它世代相传,这就是当时的一种最重要的文化模式,这种预见性的心理能力对后来的文化发展起着重大的推动作用。按照头脑里的既定图式制作工具,需要一种特殊的心理过程,它完全超越了单纯的生物学水准,“随着工具制作的发展,物质工具和心理工具也同时发展了,它们打开了一个无限可能的世界,这种能力进化的结果是一种人造的、体外所附加的(extrasomatic)环境的发展,即文化”。[33]文化由各种习得性的行为模式所构成。文化是人类社会生活的沉积物。[34]

文化模式超越了生物遗传的范畴,它把各种习得性行为结合成一个整体,这种行为方式具有社会环境所赋予的种种特征,所有民族都在既定的文化背景中成长,每个民族都有他自己的文化,文化模式也是构成一个民族文化的基本单位,其文化特征也就自然而然地从他们的独特的文化模式中流露出来。在文字还没有出现的原始社会中,口耳相传是最重要的一种文化传递方式,而任何一种文化模式的示范,都意味着首先要把这种技艺活动的结果预示给被传播者,在这种情况下所预示的结果就构成了文化行为的准则,直到所预示的结果变成现实为止。因此,在这种意义上,文化产品必然是一种文化模式的社会性传递的结果。在文字还没有出现之前,这种传递往往只能依靠口语或实物来进行,只有当文字发明后,符号的线性逻辑思维才逐渐取得统治地位。

托尼·拉里·怀特里德(Tong Larry Whitehead)在《南方社区的社会文化动力学和食物习俗》(Sociocultural Dynamics and Food habits in a Southern Community)一书中说:社会体系,观念体系和行为体系之间的关系暗示了食物习俗在文化体系中的地位,就如同社会体系和观念被看作是行为的决定性因素一样。它暗示了有三种社会体系的普遍性范畴,这三种普遍性范畴是家庭群体,超居住的网络(extraresidential netwirks)和社会团体。吃,并非就是文化行为,但怎样吃,却是一种文化行为。它受许多因素所支配,尤其是习惯的因素,有时,习惯性的心理适应能力是一种更为重要的能力。

玛丽·道格拉斯说:“狐狸和狗决不会出现在我们的菜单上。……但在俄罗斯部分地区,狐狸却被看成是种美味;在中国,狗也同样如此。……我们一想到吃会唱歌的鸟就会退缩,但我们知道,蛆虫、蚱蜢、乌鸫、云雀在某些地方都被当作食物。”[35]

不过在古罗马,有一道菜是玛丽·道格拉斯想不到的:“蛋是面粉做的,用油炸过。鸡蛋分给了客人。客人们打开鸡蛋时,发现调过味后的蛋黄里包着小鸟,是啄木鸟。”[36]一些食物在某些时代的餐桌上是美味,而在另一些时代看来,这种食物本身就是脏。在一些民族看来是美味,在另一些民族看来就是野蛮。这样看来,在饮食文化上,究竟什么叫做“脏”?我们只能说所食不当谓之脏。不过,像狗这样的“人类的朋友”实在是不应该吃的。

在一个较大文化实体中的群体文化被称为亚文化,在一定程度上,亚文化具有从一种文化向另一种文化变化的宽容度。[37]在许多情况下,传统的文化模式在亚文化的发展中起着重要的作用。它使个人行为社会化,使社会生活秩序化,给它以规则性和可预期性。文化模式是一种社会习俗,它在形成个人的行为中有着无形的影响力。个体接受某种文化模式,是通过习得而不是泰勒所说的获得来完成的。“获得”可以是先天的也可以是后天的,但“习得”却肯定是后天的。我们在世界各地所能看到的各种宗教信仰,实际上都是习得性的,它受习俗所支配,在传统习俗的影响中,看来是顺其自然,实际上是习得的结果。习俗对个人行为的影响远远超过个人对习俗所能施加的影响。尤其在原始社会,在既定的文化区域内,文化模式无形地在规定着人们的行为。凡符合这种文化模式的行为,就被认为是正常的,否则,就被认为是不正常的。因此有人认为,文化模式是通过先在的自然秩序中的一种试错法过程而得到发展的,文化是通过习得而获得的一种行为方式。[38]

社会习俗是文化模式的先导,它本身就是一种适应于社会的自然秩序。文化模式向人提供了人的行为和自然秩序的一致性。它是一种把分散的个体生活纳入到群体的秩序化生活中去的手段,它给无规律的东西以规律,给不可预言的东西以预言。一旦某种文化模式被建立起来,它就变成一种惯例系统,并具有某种不成文法的性质。尤其在原始社会更是如此。有些古代的文化模式在后代看来毫无意义,完全是种迷信,但在当时却具有绝对不可动摇的权威性,并起着组织社会的巨大作用。

二、文化作为人类的一种特殊符号系统

文化的重要作用之一就是符号性的信息传递,没有这种传递,文化就不成其为文化,即使是最原始的文化,也同样具有符号信息传递的功能。一个社会成员向另一个社会成员传授某种技艺,作出某种示范动作,或以某件器物作为示范,都要依赖符号活动。某种文化模式之所以能以几何级向四面八方扩散,就因为它是一种特殊的符号系统。所有文化和文明都要依赖于符号,正是符号能力的训练和实践才使各种文化能进入交流,当一种文化模式层叠在另一种文化模式上,或一种外来的文化模式层叠在既定的民族的传统文化模式上,符号系统的转换都在其中起着至关重要的作用。也正是符号的作用才使文化进入不朽,没有符号就没有文化,任何一种文化如果不依赖于符号便无法进入继承和交流。

恩斯特·卡西尔曾经把人称为符号化的动物,以代替人类是理性的动物的说法,认为符号活动是人类意识的基本形式,人类自古以来的一切文化成果无不都是意识符号化的结果。宗教、科学、语言、神话和艺术无不都是符号的衍生物。在多种多样的文化样式之间,有一种共同的基本要素,那就是符号对它们所施加的一种积极、创造性的力量。文化是人类的一种行为被认为是和符号相统一的,符号化本身就是一种行为,而且是所有行为中最重要的行为:“符号思想和符号行为是最能表现人生特色的特性,并且人类文化的整体进步有赖于这些条件,这是不容否认的。”[39]

人类的符号化能力至少部分是先天的。人类和动物的区别在于人类是唯一的文化动物,之所以如此是因为人类能使用符号而动物则不能,这里不存在任何中间状态。文化如果没有符号系统的支持,它也就无法进行交流并永垂不朽。猩猩能使用并发明工具,甚至在弥留之际和人吻别,但它缺乏符号能力,无法把所获得的知识传递下去,甚至也不能把自己的观察所得长期保存下去。蜜蜂能以某种舞蹈方式指引其他蜜蜂飞向花蜜,但它无法将这种舞蹈符号化、客观化。因此,这种舞蹈即使具有某种信号的功能,它仍然不是真正的符号。相比之下,人类的符号是一种经验的连续体,而且可以把主观的经验客观化,从而提供各种文化信息以便进行多层次的选择。

莱斯利·A.怀特认为:人类文化的进化依赖于创造和运用符号的能力。所有人类行为都起源于符号的使用,艺术、宗教、货币都包含着符号的使用。文化最重要的符号系统是语言,即代表着物的词。“人类能以符号来思考和沟通,由此,他才能保存他的成就,而保存成就也就是累积和进步。”某些宗教符号甚至能替代某种哲学信条,一个十字架,一个偶像,任何一个宗教崇拜的对象都可以使人想起几个世纪的争斗和迫害。什么是人类行为呢?他认为就像氢和氧的化合等于水一样,人的行为也就是人的机体和文化刺激的化合,所谓文化是人类的一种特殊行为,就是指这种行为的特化本身还需要文化因素的渗透。为了给文化下一个最简单的定义,他认为:工具和符号相乘就等于文化(Tools×symbols=culture)。[40]

这个公式无非是强调符号的重要性而已。他不同意用心理决定论去解释文化的本质,认为文化现象是超越人类行为的心理决定论的。心理学无法解释为什么某人属于某一氏族,而另一个人又并不属于某一氏族;为什么有人进食用刀叉,而有人却用筷子。文化之所以为文化,就因为只有用文化的术语才能对它作出解释。习俗、惯例、工具、哲学、语言等都是文化,它绝非心理学所能覆盖的。语言是最重要的符号系统,没有发音清晰的语言,就不会有人类社会的组织。没有语言,也可能有家庭,但它将不是人类特有的、本质上仅属于人类的家庭。没有语言,我们将没有政治、经济、牧师或军事组织;既没有礼仪法典也没有道德法典;没有科学、神学、文学、竞技或音乐,而只能停留在类人猿的水平上。总之,没有某种形式的符号交流,我们就没有文化。文化由词的产生而产生,并以此获得了它的不朽。语言的范畴为人类智能的结构转向文化的结构提供了最直接的途径。有没有符号能力是人和动物的分界线,不存在中间状态。怀特认为从总的方面来看,文化是自然环境和科学技术相互作用的产物,技术的发展是一种独立的变量,而人则是一种依附性的变量。无意识的本能冲动是自然的,而有意识的行为则是文化的。

人类学家强调语言符号在文化中的作用是非常普遍的现象。有人认为:符号语言是人类文化赖以建立的基础,所有文化的惯例系统(包括政治结构、宗教、艺术和各种经济组织),没有符号就不可能存在。[41]有人认为,语言纯粹是一种人类非本能的交流思想、情感和欲望的方式,它是通过一种自发产生出来的符号系统来完成的,正因如此,文化才能代代相传。[42]语言曾经被看作是声音的符号,有声语言是原始社会最重要的符号体系,在主观意图的输送上,任何其他符号系统都不能和语言相比。除了有声语言外,最原始的符号还有手势、动作、刻画符号、图案、文身和器物,等等。从人类历史的角度来考察,人类的有声语言产生得这样早,以至很难设想在语言产生以前,究竟还有哪一种文化可以居先地存在。曾经有人认为原始的语言处于非常不发达的状态,由于人们缺乏交流的需要,因此,在旧石器时代早期人们在制作石器时是沉默的。但史前考古学发现已经推翻了这种假设。1983年,在以色列卡尔梅里山的考古发掘中,曾发现了生活在5~6万年前的尼安德特人的骨骼化石,尤为难得的是,找到了现代人类语言器官中起重要作用的U形舌下骨,它与舌头、颚骨和咽喉一起担当起“说话”的功能。这说明那时人类就已经可以说话了。

现代人类能听到大约从20~20000赫兹(Hz)频率范围内的声音,这可能还是从原始人那里继承过来的,因为原始狩猎者也只能喊出这一频率范围内的声音,它对狩猎生活中的互助以至整个生存都有重要的意义。达尔文曾指出,许多半开化的民族的语言在结构上有着十分严密的规则,并复杂得出奇。[43]

人类有着成千上万种完全不同的语言,但是都可以把它们翻译出来,这充分说明人类的逻辑思维的能力有着共同的规律。另一方面,语言是一道魔圈,它仅仅在一个范围内通用。不同民族、不同文化之间进行交流的最大障碍莫过于语言的障碍了。不被理解的语言只是一种无意义的声音,而有时语言的区域性正好成为一种特殊的武器。例如,纳瓦霍语(Navajo language)是一种有着十分严密的规则和复杂得出奇的北美印第安语,它有第4人称语法范畴,使说话者可以避免称呼别人的名字。某些动词形式又根据直接宾语的自然形状而变化,例如,以手持球的动词形式和以手持棒的动词形式就有所不同,正是这种奇特而复杂的语言,使它在第二次世界大战中发挥了特殊的作用。第二次世界大战中,美国有420名纳瓦霍语的密码译员分布在太平洋战场上,他们所使用的纳瓦霍语和自己设计的密码使日军迷惑不解,美军依靠这种特殊的语言武器,曾重创日军。

当然,语言仅仅是符号的一种形式,所有文化模式都是符号形式,不仅十字架是一种符号,教堂也是一种符号;不仅教堂是一种符号,整个宗教体系也仍然是一种符号。因此,符号本身是一种层积化的术语,它有着极大的适应性。

三、文化作为一种物质因素和精神因素的统一

在我们面对古代文化遗物时,往往会造成一种印象:真实的历史好像是由一些考古遗物所组成的,这些遗物尽管在数量上十分有限,却代表着历史的本来面貌,时代愈古老就愈是如此,好像历史除了这些遗物之外,几乎一无所有。尤其在文字产生以前,考古遗物的作用就更为明显。史前的考古学家不得不力图从考古遗物中去了解当时人们的生活,以重建一去不复返的历史。“考古遗物本身并不是只当作概括文化过程的材料的另一来源,而是变成了最重要的手段。凭借这个手段,人类史前史得到重建和解释。对过去的理解,可以由解释保存在考古遗物中的关于过去的证据来实现。”[44]

史前文化的遗迹离不开诸如石器、陶器、装饰品、埋葬习俗等,文化及文化模式都由这些事物或事实所构成。但另一方面,任何一个考古学家或人类学家都不会仅仅满足于考古遗物的编目,因为他很清楚地知道,人类是理性的动物,他的一切行为都是由一定的思想所支配的。任何人工制品都是行为的结果,而行为是思想的结果。这样一来,追寻行为后面的思想,就变得愈来愈重要了。我们今天所能见到的任何一件史前遗物都属于文化事实,而事实的后面一定还有东西,那就是指那种只有用思想才能来加以描述的东西。我们不会仅仅满足于史前人究竟创造了哪些人工制品和习俗礼仪,而总是希望能了解它们何以会发生。这是件十分自然的事情。

威廉·詹姆士(WilliamJames)曾经说过:“知道敌人的兵力固然重要,但更重要的还是知道敌人的哲学。”历史学家A.汤因比(A.Toynbee)在《历史研究》一书中认为人类历史在从原始社会向文明社会的过渡中,人类文化的发展起着决定性作用的是精神因素而不是物质因素。人类文明是精神劳动的结果,即使是最简单的工具制造也同样需要精神的创造力。这种看法当然无可非议。但是,一种似是而非的看法也从这里产生了,它认为“文化”本身并不具有任何具体的现实性,它仅仅是种抽象概念,[45]“文化”通常也是被作为一个含糊其词的抽象术语来使用的,因此应该抛弃19世纪以来人类学的各种支离破碎、修修补补的“文化”概念。

“文化”一词当然是一个抽象概念,但文化本身却并不是、至少并不完全是抽象观念的产物。而一些人类学家正是在这个问题上产生了一些致命的混淆。认为文化仅仅是种观念或思想,它的逻辑是这样的:一种文化产品,例如一件人工制品既然是某种行为的产物,而行为又是受观念所支配的,因此,文化的本质并不在于人工制品这一物质客体,而在于观念。没有观念,也就没有行为,没有行为也就没有人工制品。因此,文化由观念所构成,人类学家不可能直接观察到文化,文化是行为的抽象,它不能和行为或诸如工具之类的物质化了的人工制品相混同。有人曾经明确地说:“严格地说,物质文化根本就说不上是种文化。”[46]

认为物质文化的概念是虚假的,因为文化是种精神现象,它由各种观念所组成,它是一种心理现象而非物质对象或可观察的行为。例如一个舞蹈可以呈现在一个印第安人的心里,正是这种舞蹈的观念在支配着他的形体动作,以至使他能在某种方式中产生出某种行为(舞蹈),而这就是文化。[47]

自20世纪20年代以来,就不断有人对文化是种具体事物的观点提出批判,认为文化本身什么都不是,它只是种抽象观念,是从形形色色的具体事物中抽象出来的观念,它是看不见、摸不着的。文化并非感官的对象,人们能看见许多个别事物以及它们的活动和相互作用,但又有谁能看见“文化”呢?认为文化是种抽象概念,这样一来,它也就排斥了用任何其他领域中所使用的术语来为它下定义的可能性,而只能用它自己的术语来对它自己下定义。文化是一个特殊的领域,为此,它必须作为一门特殊的科学来加以研究。“我们也不能把文化缩减为一种心理现象,文化只能用它本身的术语来进行解释,它明显是个封闭的体系。”[48]克莱德·克拉克霍恩和H.凯利(H.Kelly)认为:“文化”并非感官的对象,人们能看见许多个别事物以及它们的相互作用,但有谁能看见“文化”呢。[49]克罗伯也认为文化现象的解释首先必须使用文化术语,但他没有说清楚,究竟什么才是“文化术语”。后来有人又提出,文化仅仅是从许多个体行为的外观中抽象出来的一种观念。[50]持这种观点的大有人在。有人认为,按照一种占支配地位的当代人类学的权威性的意见,文化并不具有本体论的现实性,文化是种逻辑的构成,人类行为的抽象,它仅仅存在在研究者的心里。[51]

有人说:人类学家不可能直接观察到文化,它是行为的抽象,它不能和行为或诸如工具之类物质化了的人工制品相混淆。[52]

还有人认为,文化由制造产品的观念、行为的观念以及人类能集结的各种观念所构成,它是一种主体的心灵可以直接意识到的甚至可以直接观察或传达的观念。[53]

文化的最新定义应该强调存在于人类行为后面的各种抽象性因素。假如一个民族生性好战,那么对人类学家来说,研究他们的文化比研究他们的武器更重要,文化并非一种能直接观察到的行为,而是从行为中抽象出来的东西。文化是一系列精神的尺度和准则,它通过每一个社会成员起作用,一种行为常常是在一定范围内才能被视为适当的和可接受的。“对人类学家的野外作业而言,文化的定义并非一种适当的研究工具。文化本身是不能被直接观察的。”[54]

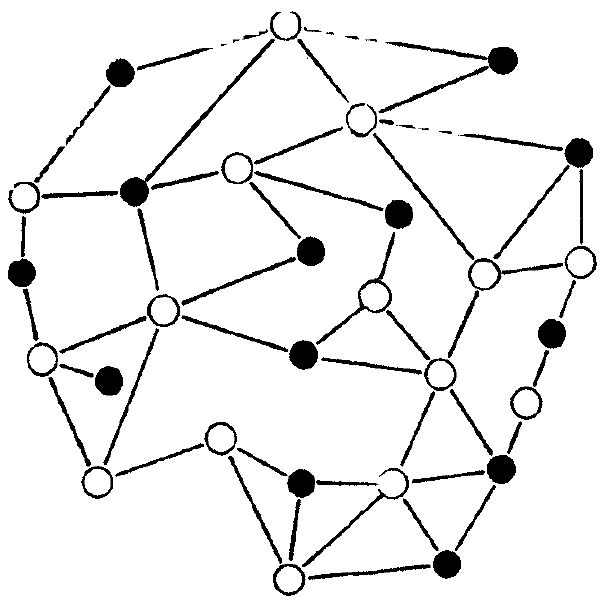

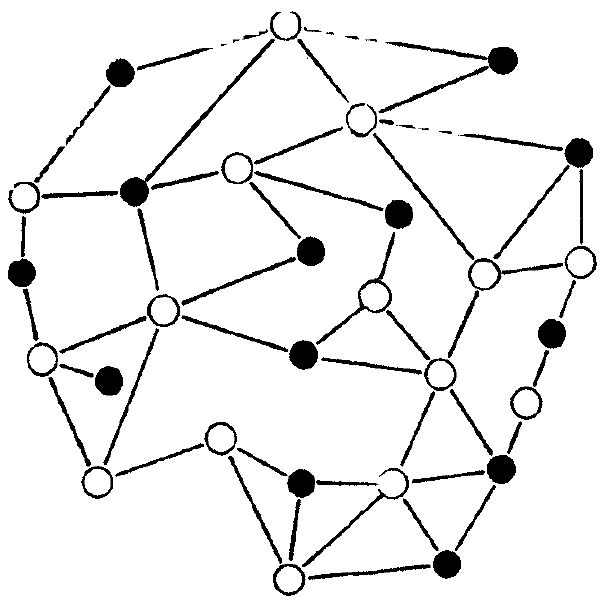

但是,凡是把文化看作仅仅是一种观念、一种行为的抽象或一种纯粹精神现象的人,都不得不面对这样一个事实:考古遗物本身就是一种最重要的文化遗迹。当文化被认为只是一种抽象观念时,它不仅和常识相违背,而且它并不能告诉我们文化究竟是什么。实际上,究竟什么叫做“抽象观念”,也是众说纷纭的。正如怀特所指出的那样:“当文化变成一种抽象观念时,它不仅成为不可见的和难以测量的,而且事实上它已不再存在。”他认为所有文化的特征总是同时具有主客观这两方面的因素,它是缺一不可的。为了说明主客观这两方面的复杂关系,他用一个图式来加以说明。[55]

莱利斯·A.怀特这一图式的真正意义在于它想说明,文化是一种十分复杂的现象,它并非由一种单纯的主客观关系所构成,而是由许多错综复杂的、多层次的主客观关系所构成的,以至它在整体面貌上是不规则的(见图5-001)。所有文化都有主客观两方面的因素。一把石斧是客观的,而制作它的观念却是主观的。主观方面虽然在一定程度上起着支配的作用,但仅仅只有主观方面,石斧并不就能成其为石斧,物质材料的作用是无法否认的,甚至可以说是物质材料的特性在支配着整个的加工过程。有时主动方会成为被动方,被动方会成为主动方。主客观的这种相互关系实际上已经成为难以觉察的习惯,它常常成为一种超感觉的语境关系,一把石斧、一尊偶像果然如此;就连一种禁忌(例如原始社会中盛行的回避岳母的禁忌)、一种奇怪的习俗(例如“苦娃达”习俗),无不需要主客观两方面的相互作用。因为任何一种思想或观念,如果没有公开的行为和语言的表现,也就毫无意义可言。任何一种文化事实都需要一种本体论意义上的客观性,否则,文化就不成其为文化了。

图5-001

有人说过:“生活在世界上的人类,不断地倾泻着既是肉体的又是精神的行为。”[56]所有文化现象都是一种文化事实。如果文化仅仅是种思想,那么所谓的思想在绝大多数情况下只是我们自己的思想,这样一来,无论是历史学也罢,考古学也罢,人类学也罢,实际上都会由于丧失了自己研究的对象而完全消解在“思想”中了。例如,1991年,在意大利阿尔卑斯山的冰川中发现了距今5300年的新石器时代人的冰人和他随身所携带的各种装备和器物。作为一个研究对象,他得到了最深入的研究,研究者当然不可能代替他来思想,甚至在相当程度上也不可能完全放弃主观推测,但是,正是考古遗物对考古学家的思想起着指导和规范化的作用,它从根本上杜绝了现代人的一些不切实际的推测,甚至纠正了许多过去对新石器时代文化所存在的误解。这是一个非常典型的“遗物”纠正“思想”的例子。贾兰坡先生说:“旧石器时代考古学几乎是一门纯材料科学,无论是进行实验还是推理研究都离不开对发现的具体材料的分析。”[57]这一结论是完全正确的。当然,这并非说旧石器时代的人没有思想,而是说必须根据材料去推断他们的思想。

有人强调心理的作用。认为文化仅仅存在于组成一个社会的许多个体的心灵之中,正是从人的这种存在以及他们之间的相互关系中,才能导源出文化所有的特质。并认为在人类学理论中,一个最巨大的进步就是人类学家们已经认识到文化是种心理学现象。[58]

文化在本质上究竟是一种思想还是一种物质?有些人类学家显然陷入了矛盾之中。例如克罗伯一方面认为人类学属于历史科学的组成部分,作为知识体系一个分支的人类学,它必须涉及事物是如何产生的问题,这类问题中就必然存在着构成文化现象基础的规律,那么我们究竟从哪里才能找到文化所固有的规律呢?他认为这种规律就潜藏在文化本身之中,即人类的心灵之中。人类学的材料所显示的规律就如同它的历史一样,是种心理学的规律,因此文化人类学必须注意心理学。另一方面,他又强调文化必须是作为一种客观现象而呈现的东西;文化必须是一种在操作上(operationally)有用的东西,并非仅仅是种精神、灵魂、神性之类的特性或特质的结果。[59]也许,克罗伯的这种矛盾正好说明文化既是精神的,又是物质的,它是两者的统一。

原始社会的历史是一种无文字记录可循的历史,正是在这种意义上,愈是文化处于萌芽状态的社会,器物文化的重要性也就愈加明显,精神的因素只能从器物中推演出来,在这种情况下,如果我们不把一些物质化了的考古遗物作为研究的出发点,那么我们将一无所获。任何一种雄辩的理论如果没有器物为它提供证明,都是没有意义的。黑格尔说得好:“科学既要描述这种形成运动的发展经过及其必然性,又要描述那种已经沉淀而为精神的环节和财产的东西所呈现的形态。”[60]

这一点尤其适合于文化科学。虽然物化了的人工制品是受制作者的思想所支配的,但当我们研究一种文化现象时,研究的程序正好颠倒过来:我们是从石器、雕像、面具、建筑这些精神已经沉淀为物质的东西去推断精神的发生和发展过程的。犹如世界上假如没有发现遍及各个角落的石器,我们就不可能知道人类在历史上曾经有过一个漫长的石器时代。在19世纪,创造了“旧石器时代”和“新石器时代”这两个名词的约翰·卢伯克(John Lubbock)认为原始民族由于技术落后,因此他们不仅在文化上,而且在精神和情感上都要比文明民族更加原始和落后。他曾经观察到一些石器比另一些石器更锋利,而且愈是沉积在湖底深部的石器在时间上就愈古老。而在时间上愈古老的石器,它的物质属性也就愈加重要,而精神属性往往处于非常次要的地位。旧石器时代的石器和新石器时代的石器的最大区别就在于前者明显具有较强的自然属性,它明显压倒了精神属性,以至于一些最原始的石器,它们究竟有没有经过人工加工,常常会引起史前考古学家的争论。因为如果石制品是自然力量作用的结果,那么,它就不能被看作是一种石器。“石制品的真假、原始与进步则是旧石器时代考古学家争论的中心内容,而且是经常发生、常争不止的问题。”[61]

虽然器物的制作总是需要一种观念,但说器物是观念的产物等于什么都没有说,因为这里所谓的观念究竟是什么,它并没有作出解释。观念总是围绕着制造器物的目的运转的,制造石器的观念和制造陶器的观念完全不同,它本质上要受到物质材料的支配。为什么某种观念会在此时此地发生,而不在彼时彼地发生?只要我们一旦深入到某种观念发生的真正过程,我们就会发现它的客观背景。“观念总是从外部世界进入思想的,正如一件陶器的观念总要由男人或女人用泥土来制作一样,历法则是精耕细作的农耕文化的副产品。文化的确部分要由观念来构成,但态度、行为和客体也都是文化的构成部分。”[62]因此,有人认为那种企图把文化抽象化,把它看作是种先验的、超机体的、超精神的力量,或认为文化是种自己创造自己、自己发展自己的力量,所有这些看法都是一种“文化的谬误”。[63]

把文化仅仅看作是种抽象观念,在实际应用上也相当困难。例如,没有两种婚姻仪式是完全一样的。因此,如果不涉及具体的婚姻仪式,而只涉及婚姻仪式的抽象观念,那么就很难真正把婚姻仪式作为一种文化现象来加以研究。为了不使自己的研究对象在一种抽象观念中消解,研究者必须在很大程度上把有形的人工制品或有形的习俗当作研究的出发点。文化既是物质的,又是观念的。在一种现象学的品级上,它是一种可以直接观察的物质对象;另一方面,在一种观念化的品级上,某种观念总是在起作用,它或者直接支配着某种人工制品的生产;或者它本身就是一种习俗、巫术信仰或宗教礼仪。实际上文化总是由三种基本成分所构成:观念的符号;操作性的行为;物质化的客体。E.涂尔干曾提醒人们注意:“以为社会仅仅由个体来组成,这是不对的,社会也包括物质事物,它在共同生活中起着重要的作用。”[64]

任何一种文化产品必然会揭示出人脑赋予它的种种属性,因此在任何一件人工制品的物质化客体中,不但可以看到文化现象的基本结构,同时也能揭示出人类的共同本质。甚至可以把文化定义为人类各种产品的总和。所谓产品,既包括物质化了的人工制品,也包括那种能指导行为的非物质的文化形成物,文化产品所表现的意识的反射能为人们所觉察,所以只有当人们意识到意识的存在时,文化才成为意识的物化状态。甚至就连他生活于其中的世界中的一部分也是人类所创造出来的。

四、文化作为群体性创造和个体性创造的统一

维柯在《新科学》中曾经认为,在所有民族的文化进程中,都普遍存在着三种不同的阶段:神的时代、英雄时代和人的时代。他那时指的就是埃及文明、希腊文明和罗马文明。在A.孔德看来,人的智力可以分为三个阶段:即神学阶段、形而上学阶段和科学阶段。而拉什顿·科朗博恩则把这种文明的进程分为信仰时代、理性时代和实现时代。[65]不管这种人类文明阶段的划分有没有普遍意义,有一点是可以肯定的:那就是在文明的不同发展阶段,文化中群体创造和个体创造的作用是有所不同的。在原始文化中,一般说来很难看到个体的创造作用,虽然在理论上我们可以承认个体在任何时代都存在着,并且群体的存在是依赖于个体的存在而存在的,但对原始文化的具体分析中,往往很难找到个体创造的痕迹。因此,强调文化的群体性,这对于原始文化来说是完全可以理解的。有人认为任何时代的文化本质上都是一种群体性的创造,个体的作用微不足道。只有从这样一种标准出发,一门真正的文化科学才能建立起来。[66]这种看法就比较片面了。因为明显的事实是没有个体也就没有群体,即使在原始社会也同样如此。而在现代社会中,个体的创造作用愈来愈重要,以至有人认为文化创造的根本动力在于个体。

原始文化是一种特殊的超个体的体系吗?事实上并非如此。可以说,任何时代的文化都要依赖于由人类个体所组成的持久的群体性,在一种本体论的意义上,任何一个个体也就是一块构成群体的基石,没有个体,就没有群体。群体并非一些孤立的个体的总和,而是一些相互影响的个体的联结,无论群体的组织怎样严密,个体永远是构成群体必不可少的部分。在原始社会中,任何一种文化传统为群体所共有,每个个体都分享着同一传统,并代代相传。个体的习得性以群体的习得性为前提,但这决不意味着个体不存在。“文化总是存在于社会群体—集团—社会之中。它们是组织起来或被结构化的单位,这些群体的作用将依赖于社会的习得性,即依赖于在社会相互作用中的中介物,在这种情况下,个体总是准备在不断发展的社会体系中成为它的一个组成部分。”[67]克拉克·威斯勒甚至说:“文化就是个人的总和。”所谓群体不过是指生活在某个特定地理区域中的一代又一代的个体所叠加起来的整体性。

在文化问题上对个体作用的强调始于弗洛伊德学说的兴起。在爱德华·泰勒之后,文化人类学在E.涂尔干、L.A.克罗伯、R.H.洛伊、克拉克·威斯勒(Clank Wisslen)等人那里得到了很大的发展,但对个体的研究仍然常常受到忽视,好像原始文化和个体完全没有关系似的。直到弗洛伊德的学说兴起之后,一些人类学家才真正转向了对人类机体的反应以及隐藏在这些反应下的并构成这些反应基础的潜意识的研究。他们运用心理分析学的理论来区分人类文化和自然属性,认为无意识的本能冲动是自然的属性,而有意识的行为则是文化。并且个体在文化中的重要性也开始为人们所重视。因为心理学是一门归纳的科学,它主要是研究个体,而并不涉及不同个体之间有什么样的联系。这种新起点甚至涉及神话研究,认为“自我”的观念早在神话时代就已经开始并支配着神话的产生。例如埃里奇·纽曼认为:意识发展的神话阶段是以自我(ego)被包含在无意识中这样的阶段来开始的。它通过这样一条道路:在这里,自我不仅能知道自己的处境并勇于保卫它,而且也能通过它自己的活动所产生的变化效果而使自身的经验变得更为广阔和具有相对性。[68]自我的概念在弗洛伊德的精神分析学中有着重要作用。它是人类心理推动力三种最重要的力量之一,它能使行为保持连续性和一致性,从而把保存在记忆中的过去事件和现在、将来的行为联系起来。不管人们对弗洛依德学说的评价如何,把心理学概念引入神话学的研究,无疑是有积极意义的。它涉及人类思想活动的一般规律,对神话本质的心理学研究可以帮助我们揭示出人类思想活动的一般规律的源泉。

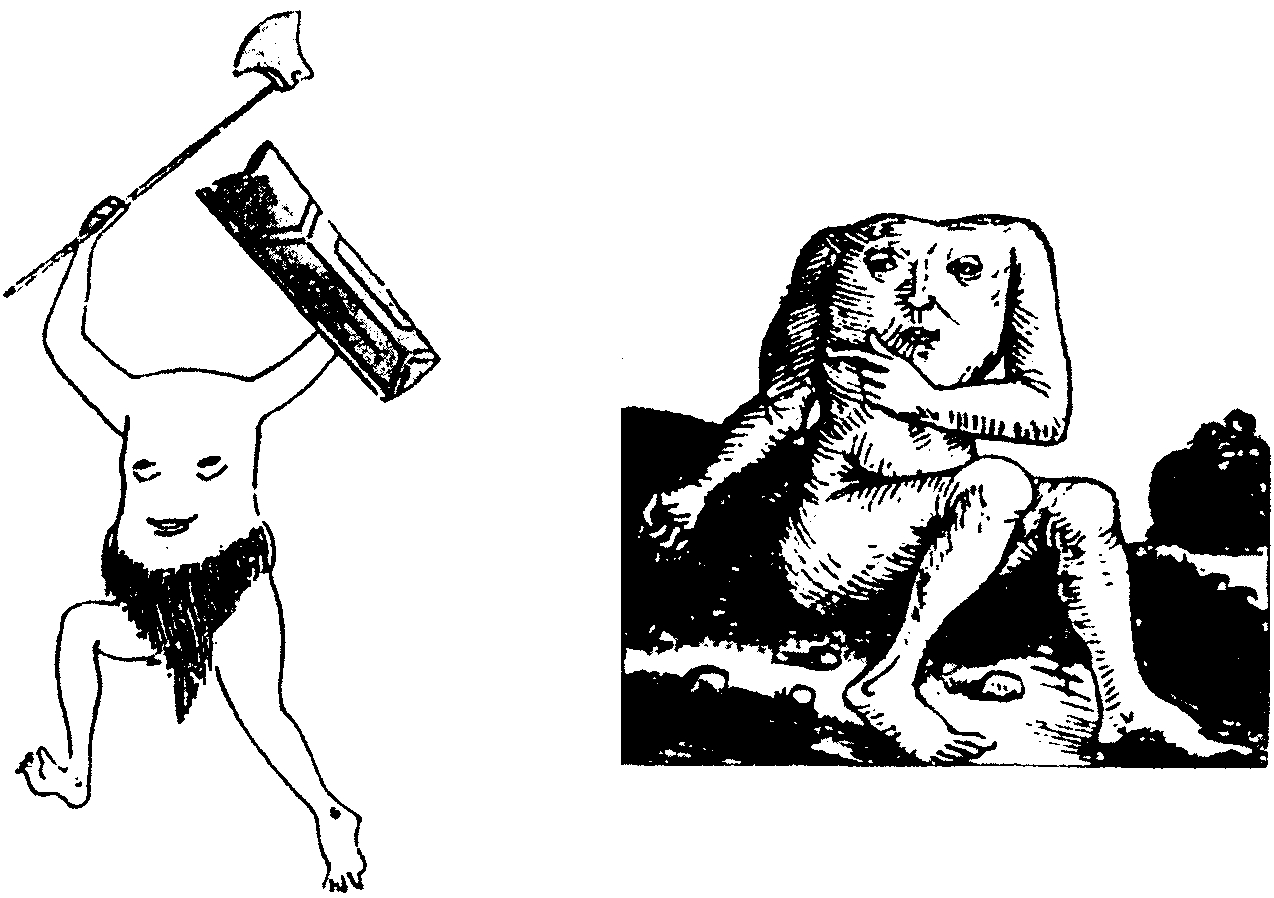

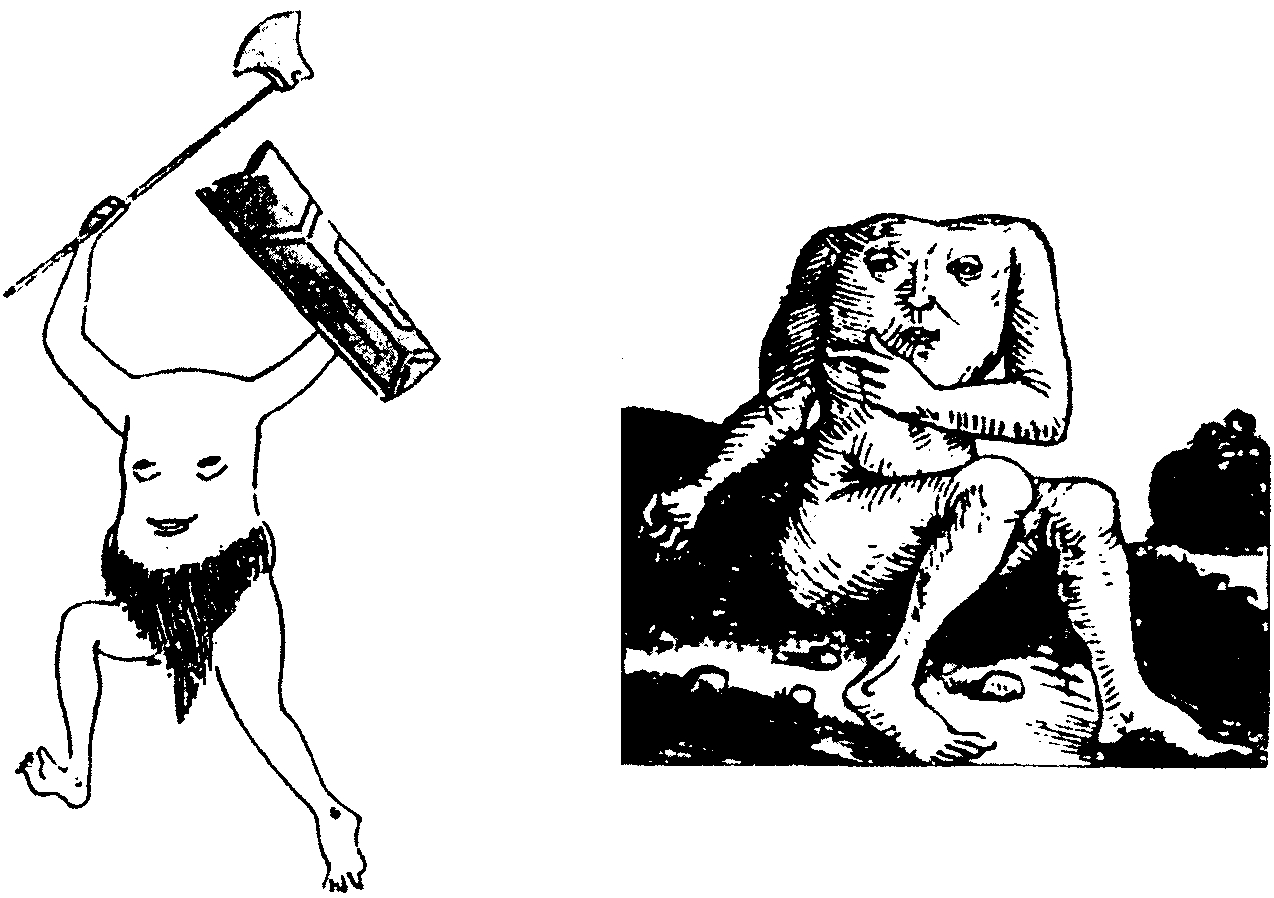

实际上古人对个体倒是曾经给予一定地位的。在他们的描述中可以看到,在一个由无意识所支配的混沌世界中,自我意识正处于成熟的过程中。例如在古印度,“自我”的观念出现得很早,奥义书中屡屡出现“自我”(Atman)一词。正如庄子所说,自我意识的觉醒意味着混沌的结束。“日凿一窍,七日而混沌死。”意识的产生需要付出沉重的代价。这种情况在世界各国的许多创世神话中都有所表现。古人非常清楚地知道,人类最重要的感觉器官都集中在头部,如果一个神灵的脑袋没有了,它也就无法思维了,《山海经·海外西经》:“刑天与帝至此争神,帝断其首,葬之常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。“同样,国外的一幅古代木刻所塑造的神灵形象也是眼睛长在肩下,嘴巴长在肚脐上(见图5-002)。这看来是巧合,其实并非完全是巧合。因为一个需要有所作为的神灵首先需要能支配行为的意识,而意识首先要来自感官,没有了头部感官的神灵,必须另外寻找到能生长出感觉器官的地方,于是,头部的感觉器官全部移到了胸部,这是人体上唯一能安排五官的地方。

图5-002

在甲骨文和金文中,“天”字皆像人首,刑天亦即断首之意。中外的这两个断首之神的器官移植,无非说明了古人已经意识到了意识的重要性。当神话进入到英雄神话时,意识和自我意识的个体化就更为明显了。几乎所有国家、所有民族的英雄神话都有一种明显的特征,那就是为保卫自我的尊严可以不惜牺牲一切。在很大程度上,自我意识也就是一种尊严意识。刑天不过是其中一个例子罢了。神话英雄所具有的那种嫉妒,往往比常人更激烈,它同时构成了巨大灾难的源泉,但它却是地地道道属于个体的。

无论对哪一种神话形式的理解,都必须要追溯到它的最终源泉:即个体的想像力。其实并不存在什么群体的想像力,想像力总是属于个体的。即使在神话的口头传说时代,许多来自个体的想像力被加以综合加工了,也无法更改想像力的这种个体性质。所谓群体的创造只不过是在把许多不知名的个体称为群体罢了。色诺芬(Xenophon)早就指出,古希腊史诗《伊利亚特》和《奥德赛》都是由许多吟游诗人加工而成,而非荷马一人的创作。但我们仔细想想,所谓的“吟游诗人”其实也是由个体所组成,根本就不存在没有个体的群体。神话是在地面上发生的,人类的经验早在被反射到天际之前就在个体的头脑中旋转了。万事都有始作俑者,神话是种个体想象的构成,它是在某些特殊时期中由某些个体想象出来并反射于天际的,至于流传,它也只能是一个个体向另一个个体的传播。它是靠心来传播的,因此,每经过一张嘴,它便增添了一道新的色彩。以至于我们不能不把这种叠加在一起的个体称为群体。

有相当多的人类学家都曾经强调过个体在文化创造中的作用。有人说:个体是构成所有社会和文化现象的基础,社会是由个体所组成的群体,在对文化所能作出的最后分析中,并没有任何东西能超越于作为社会成员而被重复加以组织的个人。正因为如此,个体是研究任何巨大结构的出发点。[69]有一种不切实际的看法,认为研究个体要比研究群体容易,这实在是种误解。个体是复杂无比的。在文化被看作是种习得性行为的同时,最根本的问题是:在人类最先进的习得性行为和大脑皮层的发展之间究竟是种什么关系?[70]而这样的问题至少在今天仍然是无法回答的。因为这种问题太复杂了。E.拉兹洛(E.Laszlo)曾经指出:“尽管社会达到了超生物组织层次,但是在结构复杂性方面它却远逊于它的个别成员。(单是人的大脑就要比当代世界现有社会的总和复杂几个数量级。)”[71]人体的“中枢神经系统的神经细胞大约为1010数量级。……‘对于这样一种复杂程度的系统,我们过去完全没有经验’,我们能否掌握这种复杂性还有争论”。[72]

每一个个体都是一个独立的感受和反应体系。它具有多种多样的能量水平,物理体系的能量水平是最低的,而文化体系的能量水平是最高的。从现象上看,那些主张文化是一种心理现象的人,必然同时会强调个体在文化创造中的作用。有人则从历史的角度去肯定文化是一种个体的创造活动。他认为只要我们有充分的知识和耐心去分析一种文化以往的历史,就不难发现:“文化的要素必然在一个个体心灵的创造中才有它的开始。对文化的产生而言……它并无其他的源泉。任何一种对文化的分析,只要它是充分的,就必然会追溯到个体的心灵。”[73]这种看法产生得很早,早在19世纪末,就有人说过:文化除了物质事物之外,还由“仅仅存在于人们心灵之中的精神结构所构成,因此,想把文化解释为存在于人之外的东西,不过是种神秘主义”。[74]文化的个体性和群体性的对立完全是种表面现象,因为任何一种文化都将依赖于由个体所组成的群体性。群体性不等于一些孤立的个体的总和,另一方面,虽然个体总是构成群体的必不可少的部分,但一种文化往往只能通过它的整体性方能得到解释。因此,关于个体性和群体性的对立是可以统一的。不理解人类社会而想要理解文化是根本不可能的,因为人的社会行为是由他所从属的社会群体所决定的。另一方面,所有文化又都是人类心灵的产物,所有有关文化史的解释都可以追溯到这一点,因此,必然是心理分析的方法才能指明文化发展本质上是种习得过程。[75]

本书所涉及的文化模式大多数都是原始时代或古代的,它们的表面形式都是群体性的,但是我们不要忘记:个体的创造在任何时代都存在,所谓的群体不过是许多不知名的个体创造的叠加而已。