第三节月亮神话

目前,最早的月亮崇拜的证据是古代美索不达米亚所遗留下来的一块纪念碑。在公元前2500年,苏美尔人已经在南部的重要城市吾珥建立了第一王朝。在公元前2200~公元前2100年间,那里又建立了月神南那(Nanna)的神庙。那里留下的遗迹是月亮崇拜最为古老的证明。

图4-021

图4-021这块在吾珥发现的纪念碑是吾珥王吾珥-纳姆(Ur-Nammu)所建。整个纪念碑是雕在一块石灰石上的,大约有5英尺高,它共分4层,制作于公元前2100年左右,在它的顶部是太阳,太阳下面是一轮新月,在第一层,国王的形象比其他的形象都要大,他正在向一个神祇致敬,但是这个神祇的形象已经完全损坏,据推测,它可能是宁-加尔(Nin-Gal)的形象,她的手里还应该抱着一个婴儿,象征国王神性的来历。第二层最右面坐着的仍然是月神南那,国王正在向一盆棕榈树浇水,棕榈树的果实垂挂在一只花盆的边缘,在最左面坐着的是宁-加尔(她的裙子和最高层已经破损的形象完全一样),在国王和她之间仍然有一盆棕榈树,国王像是在向她诉说些什么。每个神祇都被安置在一个台阶上。在第三层国王肩上扛着一把斧头,一把手斧和一些建筑工具,可能由于太沉重,一个侍从正在帮助他把工具卸下来。第四层只留下了一把耐人寻味的梯子,据推测它可能是为了象征建造一种名叫“Ziggurrat”的金字形塔而用的,这种金字形塔在古代的亚述和巴比伦十分流行,它是一种多层神塔,顶端设有神龛,并有台阶可登。当然,这把梯子也可以看作是天梯,因为这里是神圣的世界而非世俗的世界。纪念碑的底层已经完全损坏。从这块纪念碑上的布局中可以看出,几乎层层有国王的形象和神祇在一起。他显然认为只要他能紧紧和神祇靠在一起,他就能得到神祇的庇护,其他的故事就在石碑的破裂处断裂了,留下的是像谜一样的空白,我们知道空白的地方原来是有东西的,它被时间吞没了,整个现实世界被挤出了天梯之外,这里仅仅是一个神的世界,而这个神的世界随着石碑的破裂而破裂时,留下可说的故事已经不多了。这块石碑也是根据一些残片经拼接而成的复制品,既可以按照目前的方式拼接,也可以用另一种方式拼接,目前,一些考古学家如何拼接尚有很大争论。

几乎所有的神话和祭礼仪式的记录都可以从这块破损了的石碑上得到启示:那就是已经失去的东西往往要比遗存下来的东西多得多。要不是这块石碑把古代的信仰和行为变成为一种可见的形式,那么今天就难以想象苏美尔人的祭月仪式是怎样的了。这块石碑既是当时祭礼仪式的记录,又是祭礼仪式的中心。

许多民族都有月亮崇拜的记录或实物遗迹,他们之间并无发生学上的联系,至少目前还没有任何证据能证明苏美尔人的月亮崇拜和我国古代的月亮崇拜有什么发生学上的联系,因此有人把古加勒底国的月神和我国古代神话中的西王母混为一谈是毫无根据的。从这块日月同在的纪念碑上可以看到:吾珥王虽然是在祭月,但太阳依然处在月亮的上面。这一点和我国古代有关月亮崇拜的记载是相同的,那就是古人即使在祭月之时,也不忘祭日,而且两者常常相提并论。

在我国月亮神话中最著名的是嫦娥(即恒娥)奔月的故事。《淮南子·览冥训》:“羿请不死之药于西王母,恒娥窃以奔月。”高诱注:“恒娥羿妻,羿请不死之药于西王母,未及服之,恒娥盗食之得仙,奔入月中,为月精。”

张衡《全上古三代秦汉三国六朝文·灵宪》:“嫦娥,羿妻也,奔月。将往,枚占于有黄,有黄占之,曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌。’嫦娥遂托身于月,是为蟾蜍。”

《酉阳杂俎·天咫》:“旧言月中有桂,也蟾蜍。故异书言:‘月桂高五百丈,下有一人,常斫之,树创随合。人姓吴名刚,学仙有过,谪令伐树。”

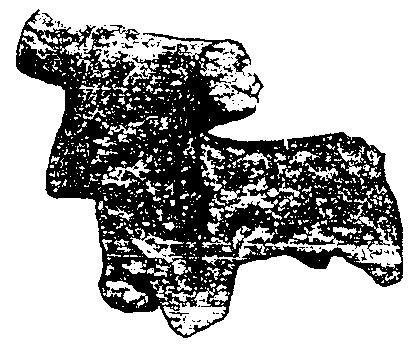

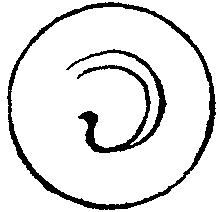

我国新石器时代彩陶装饰中有一种蟾蜍的形象。在仰韶文化、齐家文化中都有这种纹饰,其腹如鼓,通体呈圆形,背上有圆形的黑色斑点或网格图案,一望而知是蟾蜍的形象。可见古人对蟾蜍的崇拜由来已久。《楚辞·天问》中有“顾菟在腹”的说法,旧注咸作“顾望玉兔”解。而闻一多先生最早把“顾菟”解为蟾蜍,认为它是蟾蜍的古音,所谓“顾菟在腹”,也就是月亮中有蟾蜍。郭沫若在《屈原赋今译》中也从闻一多说,把“顾菟”解为蟾蜍。古人以蟾蜍作为月亮的象征,以蟾宫替代月宫,看来历史也颇为悠久。不过,把“顾菟”解为“白兔”不一定就错。傅玄《拟天问》:“月中何有?白兔捣药。”也就是说早在晋代就有人把“顾菟”解为“白兔”了。李白也有“白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁怜”的诗句。这些都足以说明“顾菟”也可以解为“白兔”。看来,对“顾菟”两种不同解释的历史都很长,这是神话中一种常见的现象:即同一个神话可能会有不同的版本。图4-022为清代皇帝龙袍上的刺绣图案:月亮中象征万寿无疆的白兔正在捣不死之药,其地位竟高于龙头之上。

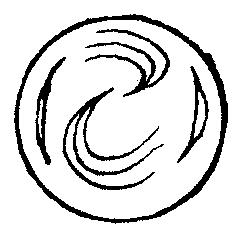

《礼记·祭法》:“夜明,祭月也。”至于古人为什么要崇拜月亮,其原因当然相当复杂,最常见的一种说法是为了生殖,认为月亮是妇女怀胎的力量渊源。从南阳县英庄出土的汉代画像石上可以看到,蟾蜍是月亮的象征,嫦娥人首蛇身,高髻广袖,拱手作揖呈升腾状,周围弥漫着云气和九星。见图4-023。

“盖从民间动物学之观点而言,确有混蟾蜍与蛤蟆为一物者矣。因此,乃又使吾联想到蟾蜍奔月的故事。据张衡《灵宪》云:‘羿请不死之药于西王母,嫦娥窃之以奔月。……遂托身于月,是为蟾蜍。’(转引《格致镜原·蟾蜍》条)此外,尚有《宣室志》讲蛤蟆的一段故事,亦颇值得注意。其言曰:‘……夫蛤蟆,月中之虫,亦天使也。’”[49]

图4-022

图4-023

在嫦娥奔月的神话故事中,月亮上有一只终年捣药的白兔。而在美洲阿兹台克人中,同样把月亮和兔子联系在一起:“(阿兹台克人)的雕像:一只带着一条宽腰带的兔子,其腰带以戴着飞鹰头盔的骑士头为饰物,它来自月亮,专门为喝酒之人解除醉酒之后的不良后果。”[50]

一则墨西哥神话则说:很久以前,既没有太阳,也没有月亮,众神协商之后,决定选择他们当中勇于献身柴火、照亮大地的人来承担这个角色。有一个神自告奋勇,但还缺一个,于是人们指派个头最小、最不起眼的神担当这个角色。“最终,太阳从东方升起,随后是月亮。为了让他们的光芒有所不同,人们向最后跳入火堆的神的脸上扔了一只兔子。……特拉洛克(Tlaloc)也把自己的儿子扔了进去,变成了月亮。”[51]看来,月亮和兔子真有不解之缘。

《山海经·大荒西经》:“有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”有学者认为这是古人通过神话去说明一年之中有12个月这一事实,这个神话是古代历法产生之后才有的。

古人常常举行月亮的祭礼仪式。《五礼通考》卷四十三引何休《公羊传》注:“月者,土地之精也。”祭月和祭日有所不同,它常常和对土地的祭祀联系在一起,也就是和祈求丰收的愿望联系在一起。“按照极为原始的人们的信仰,月亮的存在是一种福惠,其光对生产不仅有益,甚至必不可少。月亮是具有非常广泛效能的丰收能源,它使种子萌芽、植物成长,而其能量绝非仅限于此。没有它的惠助,动物不可能生产,女人们则不可能有子。”[52]

在巴比伦和希腊,兽角常常被用来作为月亮神的象征,因为兽角被认为和新月一样,代表生命持续不断的过程。考古发掘证明,欧洲的某些地区继承了这种传统。在贝尔格莱德东南部的斯梅代雷沃·帕兰卡(Smederevska Palanka)的梅德韦贾克(Medvednjak)曾出土一件有着女性乳房的双角动物陶器(其中一只角已经损坏),在两只角之间的头部有一小孔。属温恰文化期的作品,制作年代约为公元前5000年。图4-024为梅德韦贾克出土的带有女性乳房的公牛雕像,图4-025为前南斯拉夫南部的法福斯(Fafos)出土一件陶质的公牛像,两角都已损坏,制作年代约为公元前5000年。

图4-024

图4-025

这里,公牛的神性是通过对角的强调来表现的。它也是月亮的象征,阴性的象征。耐人寻味的是,《周易·说卦》:“乾”为马。“坤”为牛。“乾”,天也,故称乎父,“坤”,地也,故称乎母。钱钟书先生在《管锥编》中对此也曾经说过:“按此等拟象,各国或同或异。坤之为母,则西方亦有地媪之目,德国谈艺名家早云,古今语言中以地为阴性名词,图像作女人身。乾之为马,西方传说乃大异;或人考论谣谚风俗,断谓自上古已以马与妇女双提合一。安得好事者傍通直贯,据《说卦》而广讨参稽乎?”[53]法国史前考古学家安德烈·勒鲁瓦-古昂(Ander Leroi-Gourhan)在对欧洲史前动物岩画作分类时,认为当时的原始狩猎者把牛和马看作是二元的对立,即牛是代表雌性;马是代表雄性。[54]很明显,勒鲁瓦-古昂的这个结论不但和“乾”为马,“坤”为牛的说法完全一致,也和钱钟书先生的结论完全一致。即西方在上古时代,“已以马与妇女双提合一”,但究竟为什么会如此,这实在值得作深入研究。认定牛为雌性,也许是因为有月亮在起作用,弯弯的牛角正好和月亮相似,欧洲旧石器时代的著名浮雕《持角杯的维纳斯》之所以手持牛角,就因为它能象征月亮也象征丰产的缘故。在古代欧洲神话中,公牛一直是整个地中海的统治者。但是,究竟为什么要以马为雄性,实在令人费解。

“埃及神话中的地狱判官Osiris是一个死而重生的神,它曾被称作‘公牛神’。无独有偶,苏美尔人的公牛之神Dumuzzi也有这种死而重生、周而复始的特征。神话作家乔恩·格雷特(Jon Grate)称这种死而复生的神为‘冬至的孩子’……可见撒丁尼亚的原始居民在死者的墓穴里描绘公牛神的图案,其目的是祈祷死者能够得到重生。”20世纪美国比较神话学家约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)写道:“在远古的夏日,月之女神的公牛是一个永生的生命体,它直立的胡须象征着阳性的力量。每个月末,它都会被一种叫做‘狮鸟’的东西所吞噬。而在下一个新月又开始升起的时候,它又会重生。”[55]

坎贝尔的这种说法正好和《天问》中的“夜光何德,死则又育”相吻合,也再一次重复了月亮女神和公牛之间的一种神秘的联系,但这种神秘的联系其根源究竟是什么,则仍然是一个谜。

在某些原始民族中,人们相信月亮是女人们名副其实的丈夫,他们认为所有妇女都是由于月光的照射而怀孕的。“所以在崇拜月亮神的宗教中,我们看到在女性崇拜者与神或他的人间化身之间举行婚礼的庆典仪式,也就不足为怪了。起初人们只把这种风俗作为纯然的世俗标尺,作为保证一般婚姻硕果累累的必经仪式。国王或者头领,作为月亮的人格化,在新婚之夜与新娘同床共寝,这种风俗在中世纪法国的领主特权中还有存留。”[56]

在一些民族的神话中,月亮则被认为是和太阳相对立的。在苏门答腊的巴塔克人(Battaks)和马来亚的塞芒人的神话中,太阳被认为是许多太阳子女的祖先,当这些众多的太阳威胁要烧毁整个世界时,是月亮用计谋欺骗了它们,并把它们留下一个外,其他都给吞食了。在南美的阿皮纳耶人(Apinaye)的神话中,太阳和月亮是一对孪生子,哥哥是太阳,弟弟是月亮,太阳占了高一等的地位,并使用了全部计谋使月亮处于从属地位。最后,太阳和月亮各自产生出一群人。对于阿皮纳耶人来说,祖先是一条河的两端,由太阳生发出来的群体住在北方;由月亮生发出来的群体住在南方。直到今天,阿皮纳耶人还是这样分居的。阿皮纳耶人的一种栽树仪式也明显和这种神话相关:浑身涂抹了红色颜料、扮作太阳的群体代表太阳在跳舞;而扮作月亮跳舞的群体,他们的脸上则都画有一块黑色的伤疤。这种现象就被人类学家称为“两分法”(moiety division)。

非洲有个神话是讲月亮起源的:很久很久以前,人们累死累活地在地里干活,没有片刻休息的时间,因为那时候的陆地根本没有黑夜,只有无穷无尽的白天,于是神灵阿南司(Ananse)沿着一条通往天国的绳子爬到了天上,把人们的想法告诉了耐姆(Nyame),耐姆给人们提供了黑夜供人们休息。但是人们对于这样漆黑的夜晚又怕得要命,于是耐姆又根据阿南司的建议,给人们造出了月亮。[57]

非洲可能是由于过分的炎热,人们很少崇拜太阳,也很少有太阳神话。但对月亮则完全另眼相看。达荷美的某些部族有专职的月亮赞美者,他的任务是在新生儿和他们的母亲初次露面的典礼上帮忙,负责吹小号通知母亲在新月出现时给孩子喂奶。另外的一些部族请孩子的姨妈把孩子举向月亮,口中念念有词:“小东西,仰望明月,我们在新月出现时为你祝福。看到月亮,你就看到了财富、幸福和长寿。”尼日利亚的伊博人见到新月时会举起双手说:“新月,请像上个月的月亮那样保护我吧!”某些部族还有向新月行礼的习俗。[58]

古代名将也常常以月相来确定他们进行战争的日子。按照恺撒大帝的说法,阿里维斯多斯(Ariovistus)常常把战争推迟到新月出现时进行;而拉切达莫伊阿斯(Lacedaemonians)则要等到满月时才进行战争。月相被认为能在关键时刻起决定性的作用。《史记·匈奴列传》也有“举事而候星月,月盛壮则攻战,月亏则退兵”的记载。公元1世纪的罗马诗人马尼利乌斯(M.Manilius)曾说过:我们的理智承认,遥遥相望的星辰通过秘密的法则支配着人,地球通过有序的行动旋转,命运的变化也受一定的信号调节。[59]古人认为,人的命运可以从月亮的周期性运动中产生出变化,月相的周期性循环不仅揭示出短期的时间间隔,而且还能作为一种扩展了的时间周期的原型。人类的降生、成长、衰老、死亡可以和月相的周期性循环相等同。灵魂重生的观念实际上根源于月相周期性变化的一种乐观主义的推测:生命正如月亮的消逝一样,它并非永远的消逝,死亡是短暂的,人能像新月的诞生那样“死而又育”。古人更把月亮的盈亏看作是自己力量强弱的表现。莎士比亚在《安东尼与克莉奥佩特拉》一剧中曾借剧中人的口说:“我的势力正像上弦月一样逐渐扩展,终有一天会变成一轮高悬中天的满月。”[60]

直到20世纪,在欧洲人中仍然可以看见有关生育和天象之间相联系的迷信,这种迷信甚至在知识界也不例外。例如著名影星英格丽·褒曼(Ingrid Bergman)在怀孕后曾反对医生用药物催产,她的理由是这样做会违反天象:“这我们怎么能同意?那成了我们挑选他们的生日,这是不对的。所有的星球、星象、月亮、星座全都乱了。人的生日都认为是与天象有关的,是吗?假如我来决定他们哪一天来,那他们的占星图就永远不会对了。我情愿等待。”[61]农民也同样如此。“我父亲向来根据征兆办事,没有征兆他就不种庄稼。在他一生中,每年他都在暗月时种植土豆。他们现在不再种庄稼了,也就不观察征兆。”[62]

古代欧洲,人们相信月食会对农作物的收成产生不利的影响:“1046年11月8日的月全食……使‘很多人胆战心惊’,整个月球几乎全部被吞没,好像被一层阴森恐怖的血幔覆盖着一样。就在同一个月,一块巨大的陨石从天而降,掉在阿尔芒松河的圣·弗洛朗丹的城墙上。8月份播种的第一批粮食作物通常是10月份收获,而这一年直到11月才成熟,这使大家都感到惊奇。”[63]

对月亮盈亏的巨大神秘感导致了最原始的天文学的产生。在原始人看来,月亮的盈亏和生命的死而复活紧密相关。在所有神的创造物中,最早死去的是月亮,最早复活的也是月亮。月相在时间的流逝中其变化非常明显,新月、满月、月亏、消逝以及接连三夜不见而又重新出现,使得原始的历法比较容易以它作为时间的周期性轮回的尺度,成为原始人计算时间的最简便易行的方法。时间的流逝和四季的周而复始主要根据长期的观察分析所得,这是一种生物学的时间分割,有时难免夹杂着某些神话成分。在这一过程中,月亮神话对原始天文学起着推动的作用,在天文学发展到以数学推算为基础的科学之前,原始人的天文学知识主要依靠对月亮盈亏的观察。

古代的历法却常常和月亮相关。《尚书·尧典》:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁。”一年有366天,一年有四季,并有闰月。甲骨文中已经出现了以月亮的盈亏周期来制定历法的记录,大月为30天,小月为29天。一年12个月,有时13个月。在西周青铜器铭文上已有初吉、既望、生霸、死霸等有关月相的记录。在印欧语系中,月(month)和月亮(moon)都源出于词根me-,在拉丁语中,“月”为mensis,又转义为metior,即“测量”(to measure)之意。在许多古老民族的文化中,月亮被看作是测量时间的尺度。在“太阳年”(solar year)历法出现之前很久,把时间结合成一个整体单位的是“月”。正如《山海经·大荒西经》所说:“帝俊妻常羲,生月十有二。”这十二个月亮加在一起,正好就是一年。这里的“月”实际上就成为一种时间的计量单位。《拾遗记》:“成王即政三年……视日月以知方国所向,计寒暑以知年月。”西周时,我国已有根据月相所作出的历法记录。如“初吉”,即月出的当天,约为阴历的初二或初三;“既生霸”,即月出的次日,相当于阴历的初三或初四;“既望”,即满月的第二天,相当于阴历的十六、十七、十八;“既死霸”,即月底,相当于阴历的二十九或三十。[64]

在古代的祭礼仪式中,祭日远比祭月重要,这是毫无问题的。但作为历法,靠日出或日落就不够了。就古代历法本身而言,月亮远比太阳重要。在现代西伯利亚人、美洲印第安人和北美爱斯基摩人中,各个月份都以月亮的各种不同形态来命名,时间之流才能得到初步的分割。

在19世纪,一些人种学家已经注意到北美印第安人部族中通行一种以“月”为单位的历法,其名称虽然随着部族的不同而有所不同。他们把发生在一些季节中月亮盈亏的特殊时刻称为“黄叶月亮”、“播种月亮”、“谷类成熟月亮”、“野牛或鹿发情月亮”或“第一次下雨月亮”,等等。这类以月亮来为各个月份命名的方法在一些非农耕的狩猎或畜牧为主的西伯利亚北极地区非常普遍。[65]一些人种学文献曾报告美洲印第安人的历法一年有10个月,11个月,12个月,甚至有13个月的。它们往往缺乏准确的“月”的概念。但在另一些印第安人的部族中,例如在祖尼人或霍皮人中,却有着极为复杂的特殊历法。人们重视月相,还因为它和重生相关。“人离斯世也,彼等皆唯入乎月。月于前半月中,以彼等之生命而增大,于后半月中则使之重生。”[66]

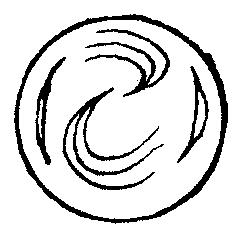

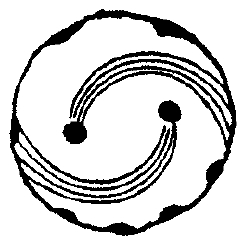

早在佛教进入中国之前,古人已经认识到唯有轮回循环,才能达到无限。《庄子·大宗师》:“日月得之,终古不息。”把“轮回”的观念重叠在日月的周期性运转上。轮回的观念不难出现,在我国新石器时代的陶器纹饰中有一些可能是表现月亮周期性的循环的,这些纹饰初看起来像是一般的螺旋纹,但仔细分析就不难发现它们都具有一种循环的特征,可能是表现月亮死而又育的。图4-026为甘肃东乡出土陶罐上的纹饰。图4-027为青海大通出土陶壶上的纹饰。图4-028为甘肃兰州出土彩陶盆上的纹饰。图4-029为甘肃仰韶出土彩陶上的纹饰。图4-030为甘肃兰州白道沟坪出土彩陶上的纹饰。图4-031为甘肃出土彩陶上的纹饰。以上6例尤以图4-030为最典型,它明显和星象运行相关。其中心的符号则明显是表现循环不息的。

图4-026

图4-027

图4-028

图4-029

图4-030

图4-031

我们在前面关于节日的章节中曾经提到在公元5世纪时瑞典的哥德兰岛上所发现的一块纪念碑,上面太阳的形象中有4个相互连接的螺旋纹,这些螺旋纹明显是为了表现太阳自身的旋转的,既然螺旋纹可以用在太阳上表现旋转,为什么就不能用在月亮上来表现旋转呢!如果把这些纹饰和欧洲陶器上的相关纹饰作一比较,那么它们之间的相似也是很明显的。

欧洲在新石器时代晚期曾有一些陶器的纹饰也被认为是再现月亮盈亏的。它们的纹饰带有一种自循环的旋转性,是表现“轮回”(metempsychosis)的。这些纹饰往往画在陶器的内壁上。图4-032为在乌克兰托马绍夫卡(Tomashevka)出土的陶器;图4-033、图4-035、图4-038为在斯塔拉加布达(Staraja Buda)出土的陶器;图4-034、图4-037、图4-039为在乌克兰锡皮梯斯(Sipintsi)出土的陶器;图4-036为乌克兰波多里阿(Podolia)出土的陶器。它们都属于库库特尼晚期文化,制作年代约为公元前4000年左右。这些纹饰都被认为是表现了“一轮弯月转向了满月”。

图4-032

图4-033

图4-034

图4-035

图4-036

图4-037

图4-038

图4-039

一些比较原始的天文学常常是为了精确观察夏至和冬至而出现的,北美印第安人中的农耕部族和丘马什印第安人(Chumash Indians)中的狩猎部族都是如此。[67]

一些原始的历法已经具有某些科学观察的成分,因此不能仅仅把它当作历法神话来看待。一些曾和原始部族生活在一起并通晓其语言的人类学家报告说:在祖尼人和霍皮人(Hopi)的农耕部族中,他们的历法和祭礼仪式之间有着复杂的连续性。在这两个部族中,历法都是非数学的,是以对月亮和太阳的观察为基础的。[68]在长期的对月亮、太阳、星辰的循环周期的观察中,若干世纪记录的累积,必然会导致一种以数学规则为基础的历法的产生。也就是说,数学历法是由非数学历法发展而来的。

由于北美印第安人的历法是以“月”为中心,一些学者曾力图贬低这种历法的非数学的、非科学的性质,甚至认为它是杂乱无章的。R.I.道奇(R.I.Dodge)说:“‘月亮’(或月份)当它以新月的朦胧不清的状态出现在西方,直到下次的再度出现,这样一来,白昼看不到月亮的时间就不能被计算和被命名了。”[69]

但是,月亮历法的这种缺陷常常可以由其他方法而得到弥补。

《拾遗记·少昊》:“刻玉为鸠,置于表端,言鸠知四时之候。”这种做法很像英格兰的克洛格历法(Clogg calendars),斯堪的纳维亚半岛的鲁纳历法(Rune calendars),其主要方法都是把历法记录直接刻在木质的历法棒上。[70]

欧洲现代考古天文学(archaeoastronomy)是在关于英国新石器时代晚期圆形石林(Stonehenge)的争论中应运而生的。竖立在中央的石柱形成两个同心圆形结构,石林入口与夏至日出之处大致形成一道直线。其宗教含义尚未有定论。争论基本上集中在东半球和西半球史前时代天文学结构的可测量性方面。[71]

伴随着这种争论的是史前岩画中被认为是有关天文学的抽象符号的研究,以及对各种文化模式中有关天文的祭礼仪式、神话学的研究。这样一来,文化人类学、史前考古学就和考古天文学密切结合在一起了。

在1983年华盛顿召开的首届国际人种星象学会议上,美国著名人类学家亚历山大·马沙克(Alexander Marshack)曾经谈到一根北美印第安人的阴阳年历法权杖,它显示出比较复杂的天文学体系。马沙克认为它所表现出来的天文学和历法知识可能源出于早期进入美洲的亚洲移民,他们从亚洲带来了文化的基本构架和天文学的经验知识。这根历法权杖原来是一个名叫奇曾豪考(Tshi-Zun-hau-kau)的温内巴戈印第安人(Winnebago Indians)祭司的工具。它曾经保存在一个私人收藏家的手中,后来成为密执安克雷布洛克科学协会(Cranbrook Institute of Science)的一件收藏品。它由胡桃木制成,长132厘米,通体磨光,有4个13mm×13mm的表面刻度,总共包含有两年的月相标记,每年分成6种月相,每个月份在时间长度上有差异。马沙克对它所作的显微镜观察和分析表明,它包含了以下的历法结构:以12个月为一年的太阴年(Lunar year),一个太阴年约为354天另8小时,以及每3年一次的闰月,这根历法权杖还能和太阳回归年(solar tropical year)相协调,因此,它属于阴阳合历,所谓阴阳合历就是一种以朔望月与太阳年并行为基础的历法。我国对殷墟卜辞的研究表明,殷代时王历属于阴阳合历。这一复杂的历法系统虽来自中美洲和安第斯文化(Andean cultures),但它那种潜在的观察方法其基础则可能来自亚洲。[72]

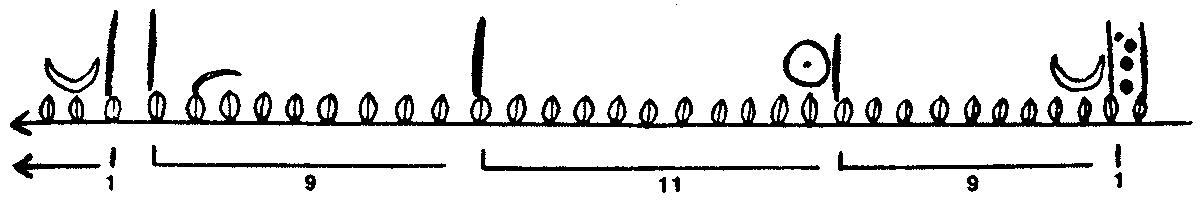

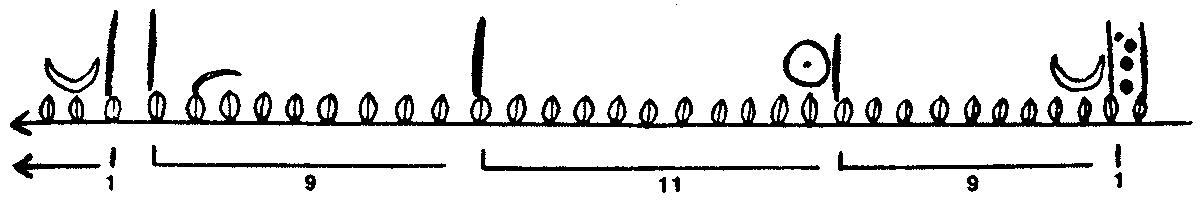

马沙克的显微镜观察表明,由于天文学的朔望月计29天半,而半天是无法观察的。月亮在长度上可以从28天到32天。这种以太阴月为标志的月份曾被细分为三段(见图4-040),经常是10+10天再加上第三部分,而第三部分的时间长度是可变的,要根据新月的天数来加以确定。

图4-040

太阴月的月相变化可细分为三部分:新月变满月、月圆和月亏。但这种三分法是非数学的,而是直观的。马沙克以图4-040的分析来表明,以两个6个月为一年的时间被排列在A-B的阶段中£当第一个为期6个月的终点到达之时,历法权杖转了一个弯,对它的解读必须以下一个阶段,即为期7个月的阶段来加以继续。在A-B这一年中共355天,几乎接近于天文学上精确的会合太阴年(the synodic lunar year)的354天。从A-B我们可以读到:10+10+11+1(32); 10+10+9+1(30);10+10+10+1(31);10+10+7+1(28);10+ 10+10+1(31);10+10+7+1(28);10+10+9+1(30):10+10+ 9+1(30);10+10+10+1(31);10+10+8+1(29);10+10+9+1(30);10+10+9+1(30)。共计360天。除去第一月份新月之前的5天,则余下355天,再除去12月月末的一天,则为354天。

第二年从C-D的各个月份同样可以划分为三段,即两个10天再加上长度不等的第三段,这一年的各月的时间长度如下:9+11+9+ 1(30);9+11+8+1(29);10+10+7+1(28);10+10+10+1(31);10+10+9+1(30);10+10+10+1(31);10+10+10+1(31);10+10+7+1(28);10+10+7(27);10+10+9+1(30); 10+10+10+1(31);10+10+10(30)。全年为356天。同样表明,这种历法来自纯粹的观察,而不是来自数学的历法计算。[73]

马沙克推测,这根历法权杖所包含的天文学和历法的知识可能来自亚洲的移民,那么它有没有可能和我国早期的历法相关呢?有关的研究表明,殷墟卜辞所采用的历法也是阴阳历,它是一种以朔望月和同样月并行为基础的。一回归年的长度约为365.24天,而一太阳年的长度仅354~355天。[74]可见,殷代历法和上述印第安人的历法权杖是十分接近的。至于它们之间何以会相似,则是另一个问题。