第一节创世神话

英语“神话”(myth)一词,源于希腊“mythos”一词;而英语“神话学”(mythology)一词,源于希腊“mythos”与“logus”两词的复合,“mythos”意为一个想象的故事,“logus”意为记述,实际上是指神话的研究。所以单从“神话学”一词上就可以看到它是一门独立的学科。有学者曾经指出:现代的一些神话研究者在对待古代神话的性质、范围、意义上都存在着一些根本性的分歧。有些学者把神话看作是一种琐碎的、迷信的传说故事,认为它是人类的智力和精神处于不发达状态下的一种产物。和这种观点相对立的是认为古代神话再现了人类精神最深沉的成就,神话受到的是一种人类天赋创造力的鼓舞,它是一种未经破坏的远古时代人类心灵的表现。神话具有一种开放的、具有深刻宇宙论倾向的洞察力,这种洞察力在习惯于用逻辑思维去审视一切的现代人的思想中已被淹没。[1]马林诺夫斯基曾经说过:野蛮人看待神话如同虔诚的基督徒看待创世记。当然我们已经不可能像古人那样去看待他们的神话,但作为原始思维的一个重要方面,我们必须把神话思维作为原始文化的一个不可或缺的部分来加以探讨。

L.斯彭斯(L.Spence)在《神话学绪论》(An introduction tomythology)中,曾把古代神话分为21种。它们是:1,创世神话(Creationmyths);2,人类起源神话(Myths of the origin of man);3,洪水神话(Flood myths);4,报答神话(Myths of a place of reward);5,惩罚神话(Myths of a place of punishment);6,太阳神话(Sun myths);7,月亮神话(Moon myths);8,英雄神话(Hero myths);9,野兽神话(Beastmythd);10,解释习俗或祭礼的神话(Myths to account for customs or rites);11,冥世或死亡历险的神话(Myths of journeys or adventure through the world or place of the dead);12,神的诞生神话(Myths regarding the birth of Gods);13,火的神话(Fire myths);14,星辰神话(Star myths);15,死亡神话(Myths of death);16,向死者祭献食物的神话(Myths of the food of the dead formula);17,禁忌神话(Myths regarding taboo);18,化身神话(Dismenbermentmyths);19,善恶二元论神话(Dualistic myths);20,生活技艺的神话(Myths of the origin of the art of life);21,灵魂神话(Soulmyths)。

其实,想根据神话的情节来加以分类,求全则难以做到,而杂乱则十分明显。因此,本书只涉及四种最基本的神话。它们是创世神话、太阳神话、月亮神话和冥世神话。

创世神话是所有神话中最普遍的主题,它试图回答世界是怎样产生的,人是怎样来到世界的。世界上绝大多数的民族都有创世神话,它们在完全不同的时间和空间中思考着同一个问题:我们脚下的这片土地是从哪里来的?在许多民族的神话中,创世神话往往要晚于其他神话,这也说明了它需要更为深刻的思考能力。在创世神话中,人类的起源并没有被当作主要的思考对象,它思考的是宇宙的开端问题。

“创造”一词一般的用法是指把一件事物从无到有地创造出来,例如一位画家在一幅画布上创造出一幅绘画作品来,我们可以把这种活动称为创造。但是,在创世的问题上不能说就是一种从无到有的创造,所以必须分清两种不同的创世神话:一种是“无中生有”,另一种是“有中生有”。

什么才是“无”?《老子》第四十章:“天下万物生于有,有生于无。”真正从“无”中生“有”的创世神话极少,大多数的创世神话都是“有”中生“有”。“无中生有”以印度《唱赞奥义书》最为典型:

“问曰:‘此世界何自而出耶?’

曰:‘空也。唯此世间万事万物,皆起于空,亦归于空。空先于此一切,亦为最极源头。’”

“太始之时,唯‘无’而已。而有‘有’焉。化为卵。卵久静处如一年时,于是乎破。卵壳二分,一为金,一为银。”[2]古印度的创世神话以“无”开始,这决非偶然,因为在数学史上,造成革命性变化的“0”正是在古印度被发明出来的,至今还能在一块古印度的石碑上清楚地看到“0”这个奇妙的数字。《道德经》早就说过:“天下万物生于有,有生于无。”比较起来,“无中生有”的创世神话是极少的,正如在所有民族的数字系统中,“0”总是最难出现,因此只能是最后出现一样,“无”的观念是很难出现的,它只能是思维高度发展后的产物。其原因并不难理解,因为原始思维的特点正在于以可见事物去推测不可见事物;以已经存在的事物去推测还不存在的事物,而“无”的概念太抽象、太玄妙了,而且它的哲学气息很重,绝非是真正神话时代的产物,而往往是一种纯粹的哲学思考的结果。因此,绝大多数的创世神话都是“有中生有”。但是这种“有中生有”也常常被似是而非地当作“无中生有”来看待。

在“有中生有”的创世说中,尤其以混沌观念为最典型。混沌并非“无”,而是“有”的一种方式。这种“有”的成分几乎在所有有关混沌的神话中都可以找到。例如在希腊神话中,混沌即卡俄斯(Chaos),它是最古老的神祇,只有时间之神克罗诺斯所代表的永恒的时间才存在于它之前。因此,希腊早期的宇宙论中的混沌并非就是“无”,而是代表着万物出现前宇宙的一种原始虚空状态。

许多所谓的“无中生有”的创造都是似是而非的。例如在基督教的创世说中,上帝历来被认为是一种无中生有的创造,即“从虚无中创造”(creatio ex nihilo),而按照《圣经·创世记》中的说法:神创造天地,地是空虚混沌,渊面黑暗,神的灵光行在水面上。神说要有光,就有了光。但如果上帝在创世之时已经在“水面”上滑行,而水本身就是一种存在物,在这种情况下,怎么能说是从无到有的创造呢?所以,上帝创世说也应该是种“有中生有”的创造,而不是“无中生有”的创造。根据《圣经》,上帝创世一共用了6天时间,那么在这6天时间之前,时间究竟存在还是不存在呢,这又是一个问题。如果上帝在创世前,连时间也不存在,上帝创世并不发生在时间中,时间本身就是被创造的,那么这所谓的“7天”究竟是根据什么时间的度量单位计算出来的?如果说,上帝在创世前,早就存在着时间,时间并非他的创造,那么这就不能说是从无到有的创造了。

《圣经·创世记》不过是个例子,它所说的故事,实际上是一种神话表达,其中矛盾的地方很多。培根认为上帝创世说,其一头一尾最重要,即:感官的光明和理智的光明。他说:“当上帝创造宇宙的那几日中,他所创造的头一件东西就是感官的光明;他所创造的末一件东西就是理智的光明……最初他在物或混沌的面上吹吐光明;然后他由人的面目中吹入光明。”[3]

在许多民族的创世神话中,光是创世神话的中心,创世的过程是和光的来临合二而一的。按照《圣经》的解释,光和太阳是先后出现的两种不同事物,上帝第一天就创造了光,直到第四天才创造了太阳,中间竟相隔了三天。根据圣经考古学和巴比伦楔形泥板文字的记载证明,这些内容大多取自苏美尔人的神话,其他民族也有与太阳无关的对光的崇拜。例如根据公元9世纪时琐罗亚斯德教的教籍汇编《丹伽尔特》(Denkart)的说法,在琐罗亚斯德诞生前三个晚上,其母身上发出奇异的光照亮了整个村庄,居民以为发生了火灾,后来一个遍体灵光的婴儿诞生了。不过就绝大多数的情况而论,对光的崇拜往往是和对太阳的崇拜联系在一起的。这里有一点值得注意,那就是在原始的基督教看来,意识的光明要远远晚于宇宙的光明。意识的光明产生之日,也就是混沌消逝之时,这种看法和庄子的看法很相似。

“无中生有”和“有中生有”这两种不同的创世说在现代许多原始民族中都有所表现。不过一些学者对它们的分类常常并不正确。如迈杜人认为宇宙在被创造之前什么都没有,只有恬静无垠的大海,造物主从天上降到海上就开始了创造。有人仍然把它看作是“从无到有”的创造。这显然是不正确的。[4]既然在创造之前已经有了天空和海洋,怎么能够说是无中生有呢?中国古代的混沌观念同样也应该看作是“从有到有”的创造,因为混沌并非等于无。而是一种接近于“气”的原始物质,由它来构成了天地。在混沌状态中,意识和时间都是潜在的,意识是时间的产物,它从混沌的死亡中产生,从而才开始了时间的历程,这一点可以从许多论述中看到。从神话的原始性方面来考虑,毫无疑问“有中生有”要比“无中生有”更为原始。

《淮南子·铨言训》:“洞同天地,混沌为扑;未造而成物,谓之太一。”

《淮南子·要略》:“原道者,卢牟六合,混沌万物;象太一之容,测窈冥之深,以翔虚无之轸。”

《白虎通义·天地发生》:“万物怀任交易变化,始起先有太初,然后有太始。形兆既成,名曰太素。混沌相连,视之不见,听之不闻,然后剖判,清浊既分,精曜出布,庶物旋生。”

《幼学琼林》:“混沌初开,乾坤始奠,气之轻清,上浮者为天,下凝者为地。”

混沌初开意味着天地分开。另一方面,混沌初开也意味着自我意识的出现,混沌是和自我意识相对立的,因为那种能够把宇宙产生之前的状态看作是一种混沌状态的自我意识,它早就摆脱了混沌状态了,反过来说,也就是只有当人类摆脱了混沌状态,有了自我意识的觉醒,他才可能去推测宇宙曾经有一个什么都不是的混沌状态。当原始人类开始用“你”来指称周围的物质世界时,“我”和“你”就开始有了区别。古印度奥义书说:“太初,此世界唯独‘自我’也。无有任何其他睒眼者。彼自思维:‘我其创造世界夫!’”[5]“我”是什么?“我”就是人的自我意识,我思故我在的人的本质。它是和“唯象无形,窈窈冥冥”的混沌状态相对立的。庄子之所以对人的自我意识的产生看作是混沌的死亡,就因为他认为意识和混沌是互不相容的,有意识就没有混沌,有混沌就没有意识。这里不存在中间地带。所以当意识产生之时,混沌必死无疑。

按照古人的看法,混沌是天地未分之前的一种原始状态。唐代《艺文类聚》卷一引三国时徐整所著《三五历纪》:“天地混沌如鸡子。盘古生其中,万百千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。”天地混沌如鸡子的说法可能起源较早,它是一种长期流行的看法,直到汉代,张衡在《浑天仪注》中仍然在沿用混沌如鸡子的说法来比喻浑天说:“浑天如鸡子。天体圆如弹丸,地如鸡中黄,孤居其内,天大而地小。天表里有水,天之包地犹壳之裹黄。”可见,当时人们对宇宙形成的看法和混沌的观念相去不远。

日本的创世神话和中国很接近,一本公元前712年的日本古代典籍说:在日本的创世神话中,最初只有阴(In)阳(Yo)的概念。和中国的阴阳概念完全一致。它以一种二元论的要素即雄性和雌性来作为万物的始基。这两种东西在一只蛋卵里处于休眠的混沌状态,最终分裂成为天地,地就浮在水的上面,而后才出现了第一个神灵Kuni-Toko-Tachi。可见,混沌如鸡子的创世观具有相当普遍的意义,更有趣的是1986年,3个航天器对哈雷彗星的研究结果,给一种理论增添了新的证据。这种理论认为,地球上的生命是由富含蛋白质的原始“混杂物”演化而来的,而不是由海洋中的“稀汤”演化而来的。如果事实果真如此,那么和鸡子有关的混沌观念似乎还有某种前科学的意义。

卡西尔说过:“起初,一种特殊的物质实体,一种具体的原初物质(Prima materia)被树立为一切现象的终极基础;而后,解释愈来愈观念化,实体被某种纯粹理性的‘原则’所取代,由这个‘原则’衍伸出万事万物。然而,进一步作些考察,便会发现这个‘原则’原来悬在‘肉体’与精神的虚空中。”[6]

混沌也就是一种原初物质,它和巴比伦神话中原始的水相似。巴比伦的神话史诗《埃努玛-埃利什》说:

“在上天还未被提及,

下地也未被想到,

那时只有天地之父,

太初的阿卜苏(Apsu)和摩摩(Mummu)

以及万物之母提阿玛特(Ti'amat)

混合着各种水流。”[7]

从公元前2000年开始后的500年间,是苏美尔语文学的辉煌时期,“这一时期还产生了大量神话……而众多神话中都有不同的创世神话,如‘侯尔之歌’中,人类在恩基(Enki)的敦促下像种子一样从土里生长出来”。[8]可见,苏美尔人的创世神话是很多的。

和中国古代的阴阳观念有些类似,古代巴比伦的神话史诗中同样有类似的观念。阿卜苏是构成万物的原始状态的甜水,它属于阴性,也是天地之母。而提阿玛特则是苦水,它正好和阿卜苏相对立。但它也同样属于阴性。从她富饶的深渊中,她创造了所有有生命的事物,后来,阿卜苏改变了性别,遂成为提阿玛特的丈夫和摩摩的父亲。作为一种神的名字,巴比伦创世神话中的“混沌”(Abyss)和希腊神话中的“混沌”(Chaos)是有区别的。可能是由于没有更加贴切的词去加以翻译,只好都译成“混沌”,它们实际上都是一种原始物质。正是在这一点上,它们和中国的“混沌”概念相似,否则,可能并不一定需要译成“混沌”。也就不存在中外“混沌”概念的比较问题,它们其实只是翻译上的同名而已。而中国的“混沌”概念和巴比伦的“原始的水”或希腊神话中的“深渊”却是可以比较的,它们都属于构成宇宙的原始物质。在《神谱》中,赫西阿德写道:“首先出现的是混沌;接着出现的是宽广的大地、那永远巍然不动的为一切不朽的神居住的奥林帕斯雪峰的基座;……从混沌中产生了黑域厄瑞玻斯(Erebus)和黑夜。他们婚配后,又从黑夜中产生了以太和白昼。……然后,大地和天宇婚配,产生了涡流深深的大洋之神俄刻阿诺斯(Oceanus)。”[9]

这里虽然没有出现阴阳观念,但一切事物始于生殖的思想却仍然是非常明确的。

按照赫西阿德的解释,卡俄斯是指创世前的无形的空间。后来希腊的俄耳甫斯教徒(Orphists)则把它解释为深渊,那里只存在夜和雾,凝聚起来的雾变成卵,劈成两半则成为天地。这种解释和中国神话中的混沌概念十分相似。赫西阿德所总结的希腊创世神话的创世序列是:混沌(Chaos)→厄洛斯(Eros)→厄瑞玻斯(Erebus)→埃忒尔(Aether)。而俄耳甫斯教徒则在混沌和厄洛斯之间添加了夜和雾的凝聚物———卵。而这种创世观在阿里斯托芬(Aristophanes)的喜剧《鸟》中也可以看到:“一开始只有混沌、黑夜、黑域和茫茫的冥府;那时还没有大地,没有气,也没有天;从黑域的怀里,黑翅膀的黑夜首先产生了风蛋,经过一些时候,在季节的实现中,渴望着的爱情生出来了。……最初世上并没有天神的种族,情爱交合后才产生出一切,万物交合才产生了天地、海洋和不死的天神。”[10]同样,这里一切始于生殖的观念也非常突出,而且它也根源于蛋卵。也许这是因为人类从新石器时代就开始了鸡的饲养,所以蛋卵在许多创世神话中都扮演了重要角色。

有证据表明,《创世记》第二章中关于上帝用地上的尘土造了一个人,将生气吹进他的鼻孔里,于是人就有了生命,实际上是脱胎于苏美尔人的神话:人是从洪荒时代的泥土中创造出来的。苏美尔人的神话原文是用诗体写成的:

“混沌的泥土混合成了你的心脏,

(Mix the heart of the clay that is over the abyss,)

泥土变厚你就会有好看和尊贵的容光,

(The good and princely fashioners will thicken the clay,)

你还会使自己长出手足;

(You,do you bring the limbs into existence;)

尼玛神将在你的上面工作,

(Ninmah will work above you,)

神会站在你的容光焕发的身旁。”

(The goddesses…will stand by you at your fashioning.)[11]

甚至在希腊神话中,人也被认为是由泥土造成的。普罗米修斯知道天神的种子隐藏在泥土里,所以他撮起一些泥土,使它成为神祇———世界支配者的形象,并从各种动物的心摄取善和恶,将它们封闭在人的胸膛中。[12]

在古埃及,从第一王朝到第六王朝近1000年的时间内,法老不仅是国王,而且他本身就是神。这种王权神授的特征是埃及神话的一个非常重要的因素。王权和神权的统一在埃及神话中承担着非常奇特的作用。它有一个发展变化的过程。埃及原先由一些小的分散的部族所组成,每个部族都有它自己的神祇。因此,当这些部族在政治上统一为一个整体时,各种来源不同的神祇就不得不混杂在一起。公元前3100年,当第一王朝建立时,从前北方的地方神祇就和从前的南方神祇渐渐合并成一种万神殿的形式。尤其是那些有关宇宙起源的神祇,不管它来自何方,都被接纳到埃及的创世神话之中。这些神祇往往和埃及土生土长的神祇有所不同,它们缺乏动物的外貌。总之,统一后的埃及由于历史原因不得不崇拜多种多样的神祇,以致神祇的名字经常发生混淆。而在老王朝时代,三个重要的宗教中心已经粗具规模,它们是赫利奥波利斯(Heliopolis)、孟斐斯(Memphis)和赫尔蒙玻里斯(Hermopolis)。这三个宗教中心各自发展了它们自己的神话体系,首先是因为它们有着不同的宗教祭礼仪式。各个宗教中心的僧侣相互竞争,都想在神话中表现出它们自己的神祇或神祇的群体是宇宙中最早、最重要的创造者。这就不能不使埃及的创世神话具有不同的地方色彩,其内涵也有很大的区别。不过,这三个不同的神话中心所产生的不同的创世神话都表明了一种共同信仰:宇宙的创造是一个渐进的过程。只是在一些偶然的场合,某个神祇才会表现一种独立的创世活动。当统一把所有法律、伦理和制度带来人间时,秩序代替了混沌,黄金时代就开始了。

在埃及的创世神话中,赫利奥波利斯的宇宙起源论最为重要而且被广泛接受,往往被看作是埃及创世神话的代表,它由所谓的九神集团所组成。其主要成员为阿特蒙(Atum),他是最原始、最古老之神,并且是众神之首;苏(Shu)为空气和湿气之神;特夫特(Tefnut)为苏的妻子和辅助神;吉波(Geb)为地神,世间诸王的象征;努特(Nut)为天神,穹苍的象征;奥西利斯(Osiris)为植物神,也是冥世的总管;伊锡斯(Isis)为冥国之后,王权的象征;塞特(Seth)为荒芜和毁灭的象征;尼菲特斯(Nephthys)为家庭的主宰神。此外,霍拉斯(Horus)为奥西利斯和伊西斯之子,也是天的统治者,但不属于九神集团。在赫利奥利斯的宇宙起源论中,阿特蒙扮演了最重要的创世角色,他从日城的原始岛屿的水中创造了世界,又用唾沫创造了空气之神苏;他的呕吐又创造了特夫特。这种创世说把水看作宇宙的本原,和希腊哲学家泰勒斯(Thales)的观点十分相似。

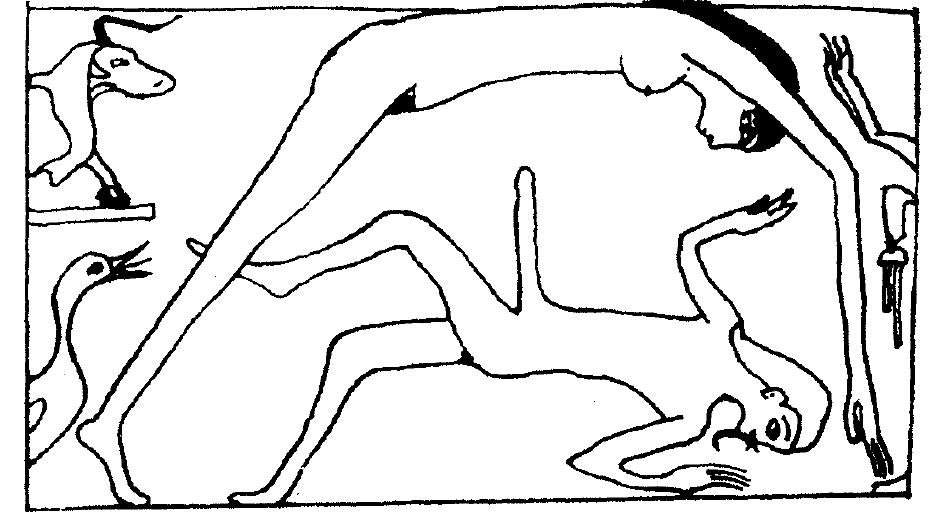

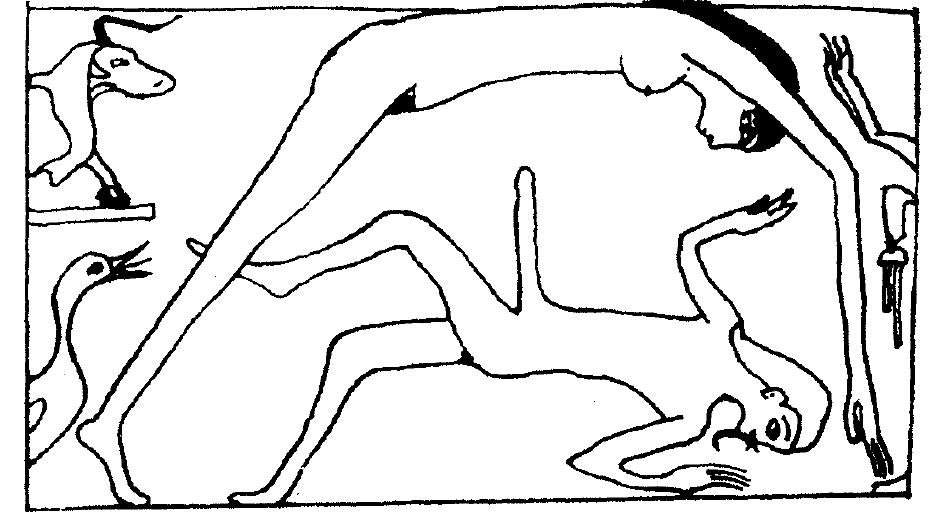

埃及神话大都集中保存在《死人书》(Book of the dead)中,《死人书》常常刻在墓道石壁上或棺盖上。一幅举世闻名的埃及神话中的创世景象即被画于一个埃及的棺材上。图4-001最下端斜躺在地上的是地神吉波,在《死人书》中他被描述为一个周身披着各种植物的斜卧男神;代表天神的则是满身载满星斗、弯腰而四肢撑地的女神努特,她被空气之神、太阳之子苏托起。这幅被埃及神话研究者命名为《天与地的分离》(The separation of heaven and earth)的“棺画”描述的正是古埃及人对于宇宙起源的看法。

图4-001

图4-002为赫利奥波利斯的宇宙图式:地神吉波和天神努特共同创造了宇宙。此画作于十二王朝期,出土于塔曼依(Tameniu)的纸莎草纸,它和上面这幅棺画上所画的创世景象十分接近。可见这种创世说曾经流传了一段很长的时间。

图4-002

由于古埃及原始宗教的多元性以及各种地方宗教信仰的混杂,埃及的创世神话有着不同的来源和形式。但所有创世神话无不与太阳照在尼罗河河水退潮后的泥土上这种最普通的景象相关,因为这种景象往往能告诉人们:万物是天地交配的结果。归根结底,它们都是太阳和泥土的产物;和赫利奥波利斯的创世神话有所不同,孟菲斯的创世神话则想表示出它的城市是宇宙的真正发源地,所有最原始的神祇都来自孟菲斯古城,它曾经是埃及古王国(约公元前2686~公元前2160年)的都城,位于尼罗河西岸。孟菲斯的创世神话则把卜塔(ptah)看作最高神。卜塔由三个神灵所组成,即阿蒙-拉(Amon-Ra),拉-哈拉赫提(Ra-Harakhty)和卜塔三位一体的神祇。它形成于公元前1300年左右的新王朝时代,但其原型可以追溯到公元前3000年左右。卜塔是孟菲斯最古老的神祇,在《孟菲斯神学书》(The Memphite Theology)中,卜塔是最原始的神祇,无论是阿特蒙、霍拉斯、透特都是他的化身或子孙,他又被看作是从原始状态中涌现出来的埃及本身。这一点在孟菲斯神学中表现得十分明显:

“卜塔坐在巨大的宝座上,

卜塔-努纳作为父亲生下了阿特蒙;

卜塔-纳乌特作为母亲却讨厌阿特蒙。伟大的卜塔是九神的心脏和舌头,

是他生下了众多的诸神。”[13]

按照古埃及人的看法,心脏和舌头代表着思想和语言,卜塔使诸神降生,世界才变得秩序井然。他就如同巴比伦的守护神马尔杜克那样创造了世界和人类。当卜塔和阿特蒙-拉(Atum-Ra)这两个来源不同的创世神话趋向同一时,就意味着孟菲斯神学和赫利奥波利斯九神体系的联结和合并。而在赫尔蒙玻里斯,创世神话则和奥格多阿达(Ogdoad)八神集团联系在一起。这八个神祇即:原始海洋之神纳乌(Nun);永生之神胡忽(Huh);黑暗之神库库(Kuk);空气之神阿穆恩(Amun);以及他们的配偶纳乌特(Naunet);胡忽特(Hauhet);库库特(Kauket);阿穆恩特(Amaunet)。世界是由这八个神祇创造出来的。八神集团原来只有四神,他们分别掌管四方,特别是永生之神胡忽,他和赫利奥波利斯九神集团中支撑天宇的努特很相似。在新王朝后期,阿穆恩的地位直线上升,他原来是古城底比斯(Thebes)的一个祭师,他不但创造了自己,而且还创造了诸神和宇宙。而有的经典则认为宇宙是阿穆恩和创造了人类的陶工克努姆(Khnum)一起创造出来的。这个克努姆在制作陶器的旋盘上创造了人类,这种泥人又由女神哈托尔(Hathor)赋予了生命。这和我国古代神话中女娲造人的说法很相似。《太平御览》引《风俗通》:“女娲抟黄土作人,剧务力不暇给,乃引绳于泥中,举以为人。”比起创世来,造人总是显得有些漫不经心。澳洲神话中也有类似的说法。[14]

埃及神话和巴比伦神话有一个巨大的相似点,即:最初都是一片原始混沌的水,在巴比伦神话中,它以原始大海的化身提阿马特为代表;而埃及的阿特蒙也是原始洪水的化身。太阳是从水中出现的,当阳光照在尼罗河上空时,四根柱子伸出水面支撑了天,混沌状态也就结束了。这再一次地在向我们暗示:原始的混沌状态是随着地上建筑物的出现而结束的。另一方面,尽管两者有许多相似之处,但它们之间的区别显然和国王的地位有关。尽管苏美尔人也相信王权是从天上继承下来的。而远在苏美尔人和阿卡德人建立城邦制度之前,埃及人早就实现了统一的王朝统治。在苏美尔人那里,国王只有在死后才被尊之为神灵,在祭礼仪式中,国王只能模仿想象中的神的行为。正如我们在《伊坦纳》(Etana)这一苏美尔人的神话中所见到的那样,伊坦纳是奇希(Kish)地方的王,神话中描写他是因为寻找“生育草”而骑鹰升天的,从而建立了王朝的统治。而在埃及,每一个国王本身就是神。他无需升天,因为本来就在天上。

其次,它们之间的差别显然也和地理环境相关。因为埃及的尼罗河流域的河流系统和底格里斯-幼发拉底河的河流系统是完全不同的。尼罗河把整个埃及一分为二,即分为流域区和三角洲区。以至有人说过:“自然创造了一个陆地的埃及和一个非洲的埃及。”[15]

这两个地区的差异在埃及的神话学上明显留下了痕迹。当人们对埃及神话进行描述和分析时,就会发现这种上埃及和下埃及在地理环境上的差异对宗教和神话的影响。对古埃及而言,为了控制尼罗河洪水的泛滥和分流,中央集权制的绝对控制有着生死攸关的必要性。因此,远在苏美尔人和阿卡德人建立城邦制之前,埃及早就实现了中央集权的王朝的统一。一些自然现象的神化之所以能构成埃及神话的内涵,还有其独特的地理背景,古代的埃及是名副其实的粮仓,它依靠着一种二元的生命线:尼罗河和太阳。这种自然环境给埃及神话留下了深深的烙印。古埃及的神话曾经被许多学者看作是世界上所有神话的发源地,这种看法当然是完全片面的,但埃及神话在世界神话中享有相当重要的地位,却是无可非议的,它的原始性也是无可怀疑的。

创世神话中另一种较为普遍的形式就是化身神话,它也是“有中生有”的一种创世形式,在这种神话模式中。往往是把人体和天体相同一,把人体的小宇宙比拟成天体的大宇宙。以某一神灵的身体的被支解看作为宇宙起源的基础。这种观念无论在我国、巴比伦及北欧的创世神话中都有类似的表现,在我国当以盘古神话为最典型。

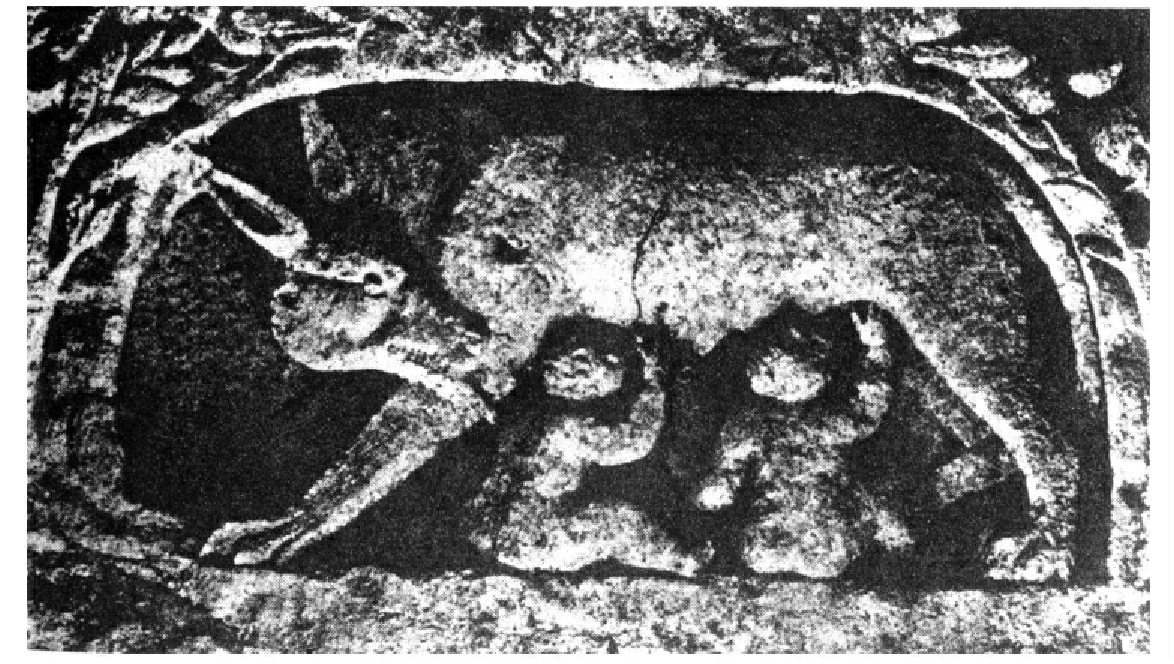

《绎史》卷一引《五运历年纪》:“首生盘古,垂死化身。气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,经脉为地理,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽,身之诸虫,因风所感,化为黎甿。”同样的记载见于《述异记》:“头为四岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木。”图4-003为汉代画像砖中的盘古、伏羲和女娲的形象,盘古代表创世者,伏羲和女娲则代表人类的创造者。有些外国学者想把“盘”和“古”分开来进行解释,认为“盘”是动词,意即盘绕,“古”即古代,因此,“盘古”可以解读为“盘绕起来的古代”(coiled-up Antiquity)。[16]这里倒是提出了一个问题:原始人是否真的认为时间可以像线状物体那样被盘绕起来的呢?惟有这种盘绕才能把一万八千年的时间紧缩在一个蛋形的物体之中。也许,这个“盘”字还真的值得研究。

图4-003

化身神话中的这类看法对后来一些哲学著作也有很大影响。如:王逵《蠡海集·人身类》:“人之身,法乎天地……其他四肢百骸,莫不法乎天地。是以万物之灵。”同样,在巴比伦神话中,描写了巴比伦城的守护神马尔杜克在女神阿鲁鲁(Aruru)的帮助下,把原始怪物提阿马特的尸体劈成两半,一半造天,一半造地,并在水神伊亚(Ea)的帮助下,又将提阿马特的军师金古(Kingu)杀死,用他的血造成了人类(一说是马尔杜克用自己的血创造了人类)。在古代美索不达米亚的某些地区,在举行马尔杜克的祭礼仪式中还伴随着血祭仪式,牺牲者的尸体被切割后分撒在土地上,认为这样可以恢复土地的活力,保证来年的丰收。

在北欧神话中,伊米尔(Ymir)为奥定(Odin)所杀,他的身体变成了大地;眉毛变成了天地的界线;血汗变成了海洋;骨头和牙齿变成了山石。和我国的盘古神话非常相似。在太平洋的波里尼西亚群岛的创世神话中也有类似的情节:长者纳拉乌(Narreau the Elder)创造了宇宙,但天、地、海仍然联结在一起,没有野兽,没有鱼,没有鸟,也没有人,只有黑暗和虚空;后来,幼者纳拉乌分开了天地,并将其父的右眼抛向东方成为太阳;把左眼抛向西方成为月亮,身体的碎片抛向天空成为星辰。看来,作为人体的小宇宙和作为天体的大宇宙之间,在古人看来存在着对应性。这种对应性是一目了然的,因此,它很容易被在地理区域上相隔甚远的不同民族所认同。而对神话思维而言,“这里本来就并不存在一种抽象的空间组成,它们全部涉及一种和人体相关的巫术,这种巫术具有神话、情感的特征,并和神灵、色彩、意义和幻觉联系在一起”。[17]

按照古印度《黎俱吠陀》(Rigveda)中《原人歌》的说法,世界发轫于原人(Purusa)的人体。他的身体被众神按照献祭的规则而被支解成碎片,从他的头上生出婆罗门,从他的肩上生出刹帝利,从他的腿上生出首陀罗,他的心变成月亮,他的眼睛变成太阳,呼吸变成风,从肚脐上生出空界,从头上生出天界,从脚上生出地界。

为什么古代中国的化身神话和巴比伦、北欧的创世神话以及印度的《黎俱吠陀》如此相似?因为身体是一种能代替任何一种有限系统的模式,它的边界能出现在任何一个会遭遇到威胁或不安全的边界上。身体是个复杂结构,它的不同部分的作用以及它们之间的关系,可以为任何一种其他复杂结构提供一种象征性的源泉。[18]

对身体的物质化的经验总是被社会的范畴所更改,通过这种更改,宇宙方能被认识,并支持某种特殊的创世观念。卡西勒曾经提到戈尔特尔(Golther)在《日耳曼神话手册》(Handbuch der germanischen mythologie)中的说法:亚当的身体由八个部分所组成:肌肉相当于土地,骨骼相当于岩石,血液相当于海洋,头发相当于草原,思想相当于云层。并把这种看法和《黎俱吠陀》相比较。他说:在神话思维的早期阶段,微观世界和宏观世界的统一是这样被解释的:与其说是世界的各部分造就了人,还不如说是人的各部分造就了世界;所有神话的出发点都在于世界和人之间的某种空间-物理的对应性,并且正是由于这种对应性才导致了起源的统一性。一般说来,神话思维并不具有纯粹的观念的相似性,而总是把相似性看作是种最早的亲属关系,一种本质上的同一性的象征。[19]不过,从历史的角度来看,化身神话的根源还可能和血祭有关。维柯也曾提到古代在献祭农神中盛行的血祭:“据普劳图斯(Plautus)说,用活人作牺牲,在拉丁人中间俗称‘献给农神的牺牲’,在腓尼基人中间叫做献供莫洛克(Moloch)即火神的牺牲。”[20]

东亚的血祭仪式还可能和一种叫“海努维勒”(Hainuvele)的信仰有关。海努维勒是东印度韦马莱人(Wemale)的处女神,她被害后尸体被劈成两半,一半埋在地下;另一半被剁成碎块埋在不同的地方,不久,便生长出各种不同的块根植物,所以,在一定范围内,海努维勒的信仰或类似的信仰可能促使了化身神话的产生。在一种原始宗教的水平上,创世活动通过最高天神来加以完成的这种观念有可能源出于血祭仪式。创世可以从一种原始本体或原始物质来开始;也可以以血祭这种原始信仰的变体来开始。它隐含了这样一种观念:神的身体和宇宙之间有种同源关系。我国古代的一些记载也能说明这一点。

《周礼·大宗伯》:“以血祭祭社稷。”

金鹗《求古录·燔柴瘗埋考》:“血祭,盖以滴血于地,如郁酒之灌地也。”

《管子·揆度篇》第七十八:“自言能治土不能治土者杀其身以衅社。”“衅”即血祭。

《山海经·海内经》:“有都广之野,后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生。冬夏播琴。”

《山海经·大荒西经》:“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野;横道而处。”

《山海经·大荒西经》:“有人无首,操戈盾立,名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山,克之,斩耕厥前。”

这类记载表明了古人的一种共同信仰:神(或人)的尸体埋在土地上,可以促使农作物的生长,动物的生命可以换取植物的丰收。所以,化身神话的起源可能和农耕巫术中的血祭有关。目前,我国最早的人祭实例是辽宁省喀左县东山嘴红山文化祭祀遗址。经鉴定,确认它为一处原始祭祀遗址,其陶塑女像似为地母神,那具遗存下来的骨架当是用来供奉给地母神的人牲。弗雷泽也曾提到这类血祭的实例。[21]弗雷泽也曾经提到:在厄瓜多尔和古代墨西哥都有这类血祭的存在。[22]

化身神话的起源可能是多种多样的。例如,古代斯堪的纳维亚人的化身神话实际上是建立在他们对气候变化等自然现象的观察和想象上的。他们认为宇宙存在之前,世界是一个巨大的虚空状态(Ginnungagap)。认为南部有一个称为穆斯帕尔(Muspell)的热域;北部则有一个称为尼夫海姆(Niflheim)的冷域。热域由火和热量构成;冷域由严寒和冰雪构成。当它们相遇时,一个叫伊米的巨大生命体就产生了。他由母牛奥瑟玛拉(Authumla)用奶喂养长大,后来他被奥丁所杀,尸体运到了虚空状态,从这里开始创造世界。伊米的血变成了海和湖,肉变成了大地,骨头变成了山,牙齿和下颚变成了岩石,皮肤变成了天空。穆斯帕尔热域处于燃烧着的虚空状态的中心,它形成了各种星座和行星。伊米的脑则被抛入天空变成了云。最后,他的眉毛造成了人类赖以生存于其间的城堡,它的名字叫米德加尔德,亦即地球的中心。

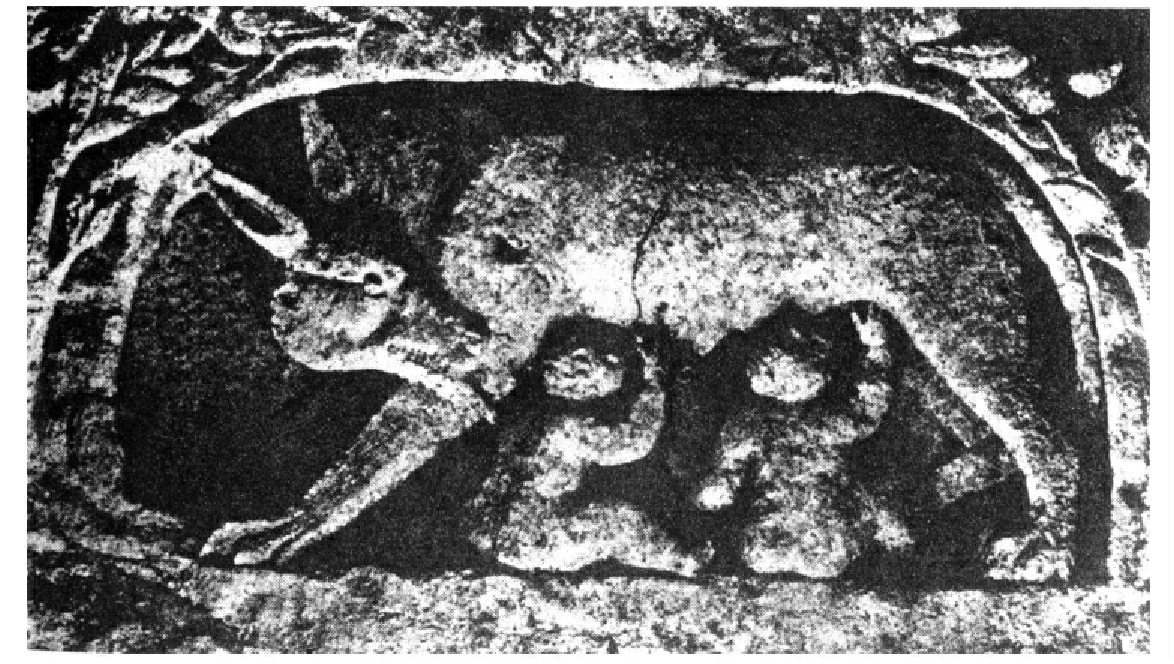

伊米由母牛喂养长大的故事和古代罗马城起源的传说有些相似。神话传说中的罗马城是由罗慕路斯(Romulus)和雷穆斯(Remus)所建,他们一生下来就被王位的篡夺者抛进河里,后来由一只母狼把他们喂养长大,在他们被得救的地方开始建造城市,它就是罗马。希腊人喜欢用神话人物来为城市命名,Romulus的意思也就是Roman。这个神话也涉及城市的起源问题。图4-004的浮雕为公元2世纪的作品,所叙述的正是这个神话故事。

图4-004

我国也有类似的神话传说:炎帝(神农氏)出生后,王母娘娘派神鹿喂炎帝奶。至今在炎帝陵内尚有石雕白鹿,据说也是为了纪念这只神鹿而设的。

古代伊朗的创世神话主要来自《阿维斯陀》(Avesta)这部经典。主要内容也是化身神话。从这部经典中可以分解出两种不同的创世说。一种是古伊朗先知查拉图斯特拉(Zarathustra)本人的说教,后发展为查拉图斯特拉教的主要教义。查拉图斯特拉是希腊化的名字,他确有其人,大概生活在公元前1500年左右古伊朗的东北部,而他成为神话人物则是在公元前6世纪左右。另一种则是琐罗亚斯德教(Zoroaster),它除了查拉图斯特拉教的教义之外,还增添了一些其他内容。现存的《阿维斯陀》是在公元3~7世纪时搜集而成的。原稿早已毁于战火。

查拉图斯特拉神话的主题是善恶问题,就连同它的创世神话也是和善恶问题联系在一起的。它想回答这样一个难题:对至善和万能的神的信仰究竟怎样才能和现世生活中存在的种种苦难相协调?对神性的信仰处于逻辑上的两难命题中:如果神是至善的,他就不可能是万能的;而如果他是万能的,他就不可能是至善的,因为在现世生活中明显存在着和至善、万能的神性相敌对的种种苦难。对这个命题查拉图斯特拉神话的答案是这样:神是至善的,而所有的苦难、悲惨和死亡都来自邪恶。但是,这个答案非常苍白,其深度实在无法和问题相比。而这一问题甚至直到现在仍然是所有宗教中未能真正解决的难题。

按照查拉图斯特拉神话,创世者是阿胡拉·玛兹达(Ahura Mazda),他原系古代波斯多神教中的神祇之一,与火的崇拜相关,后来则被尊之为整个波斯的主神,而在波斯中部则被称为奥尔玛兹德(Ohrmazd)。至善的神是在和至恶的斗争中获得其永生的,在和谎言和死亡之凶神安格拉·曼纽(Angra Mainyu)的斗争中,奥尔玛兹德最终取得了胜利。他主要是依靠念诵祷文而取胜的:“他念诵了21字祷文。……这段祷文念到三分之一:安格拉·曼纽蜷缩一团,惊恐不已……全部念完:安格拉·曼纽已魂不附体。”因此,卡西尔曾经把这一胜利看作是“语词魔力”的胜利。[23]

奥尔玛兹德首先创造了天,而后又创造了能诱使恶魔堕入陷阱的宇宙,整个创世过程是:天、水、地、植物、牲畜、人,最后才是他本人,也就是说,他在自己未出现之前,早在进行创世活动了。他创造了原型的人即“初人”伽约马特(Gayomard),和原型的牛即“初牛”埃瓦加斯(Evagdath),它是所有动植物生命的源泉,但不久,初人和初牛都被阿里曼所杀,初人临死时,他的精液流在地上,为地神斯潘达尔玛特(Spandarmat)所吸收,经40年化为人类第一对始祖马希伊(Mashye)和马希雅妮(Mashyane)。奥尔玛兹德称他们为“世界的父母”,又过50年,他们就开始生儿育女。和中国古代神话相似,奥尔玛兹德所创造的宇宙形似卵,大地位于天际的中心,犹如卵黄为卵的中心。

伊朗创世神话留给后世最大的遗产是关于神的万能和人间苦难的矛盾问题,这是一切宗教神学最大的矛盾,而它几乎没有彻底解决的希望,所以它具有强烈的现实意义。有人曾经指出:“正是人类苦难惊人的深度和广度,而不是任何别的东西,使得有关仁爱的上帝的观念看来难以令人置信。”“为什么全善全能的上帝竟造了一个其中有痛苦的世界?”[24]

非洲神话为世人所注意不过是近百年的事情。19世纪时,一些欧洲学者对非洲祖鲁人的神话感到很大兴趣,他们记录了在基督教进入非洲之前那里所流传的创世神话。祖鲁人关于宇宙的起源非常接近希腊神话中天神乌刺诺斯(Uranus)和地神该亚(Gaea)结合,产生出其他诸神的故事。祖鲁人的创世神话认为,宇宙开始之前是一片沼泽,在北方有块叫乌兰加(Uhlanga)的陆地长出了许多芦苇和灯芯草,它们的色彩都各不相同。有天早晨,天神乌维林卡奇(Umvelinqangi)从天而降和乌兰加结婚,他们把芦苇粉碎,做成了人,为了使人成双成对,他们用不同色彩的芦苇做成男人和女人。这样,最早的人类就称为昂克乌昂克乌(Unkuluunkulu)。他们的子孙后来就成为人类不同的民族,每个民族都有他自己的肤色。和圣经中亚当夏娃造人的情节相似,生活在苏丹白尼罗河地区的希卢克人(Shilluk)认为,是神灵朱克(juok)最早用泥造人,他先到北方,发现那里有白泥,于是就用它做成了欧洲人;后来又到了阿拉伯,就用红棕色的泥做成了阿拉伯人;最后到了非洲,才用黑泥做成了非洲人。而喀麦隆的庞圭人(Pangwe)则认为,神用泥先做成一只蜥蜴,把它浸泡在水里,7天后神喊道:“出来吧,人!”于是,人就作为蜥蜴的替身出现了。而按照扎伊尔巴库巴人(Bakuba)的创世神话,原先宇宙除了被水和黑暗包围之外一无所有。整个宇宙被白神(the white god)姆博姆博(Mbombo)统治着。一天,他的胃突然感到疼痛,于是发生呕吐,结果吐出了太阳、月亮、星辰;在第二次呕吐中,他又吐出了人类、动物和一些工具。包括:第一个男人,第一个女人,豹,鹰,猴子,铁砧,剃刀,药物和光。

非洲创世神话有两点值得注意。一是它明显的主张各种种族之间平等:所有的人类不管其肤色如何,他们都是由同一种物质所做成的,他们之间并没有高低贵贱之分;二是它认为,非洲是人类最早的发源地。人类的始祖在非洲。不管他是欧洲人也罢,亚洲人也罢,他们都源出于非洲。这当然是一种民族主义的声音,但也许它是比较符合人类起源的真实历史的。因为英国著名人类学家L.S.B.利基(L.S.B.Leakey)在东非根据他所发现的古人类化石表明:人类进化的中心是在非洲而不是在亚洲,1959年其妻玛丽·利基曾经发掘出一块名为“东非人”的古人类化石,距今已有175万年的历史。其子肯尼亚人类学家理查德·利基(Richard Leakey即Erskine Frere)也曾经在东非发现大量人类祖先的化石,在1972年,他发现了一个几乎完整的头盖骨化石,距今已有200万年。如果利基父子的结论是正确的话,那么非洲神话中关于人的产生的传说几乎就是对人类起源的一种正确的预测了。

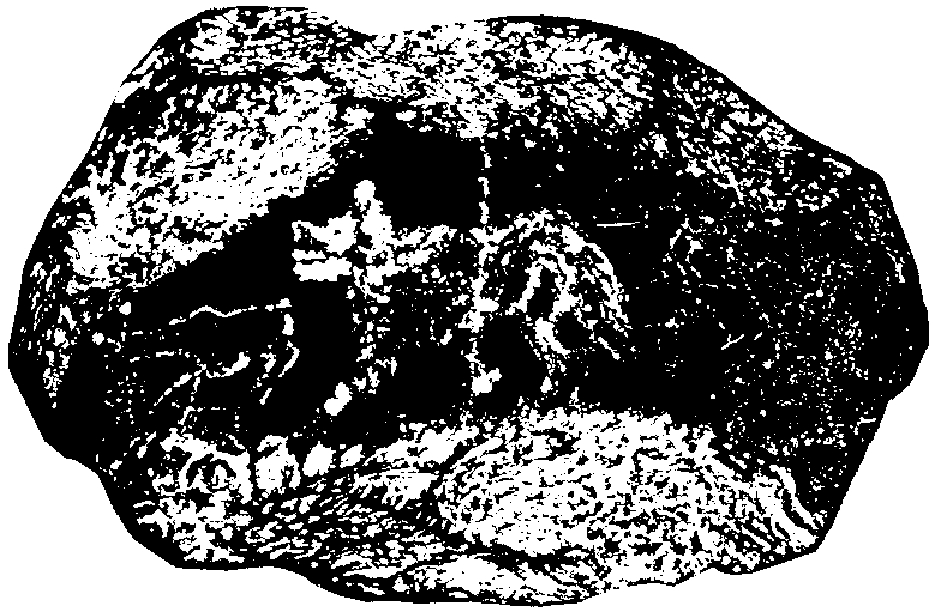

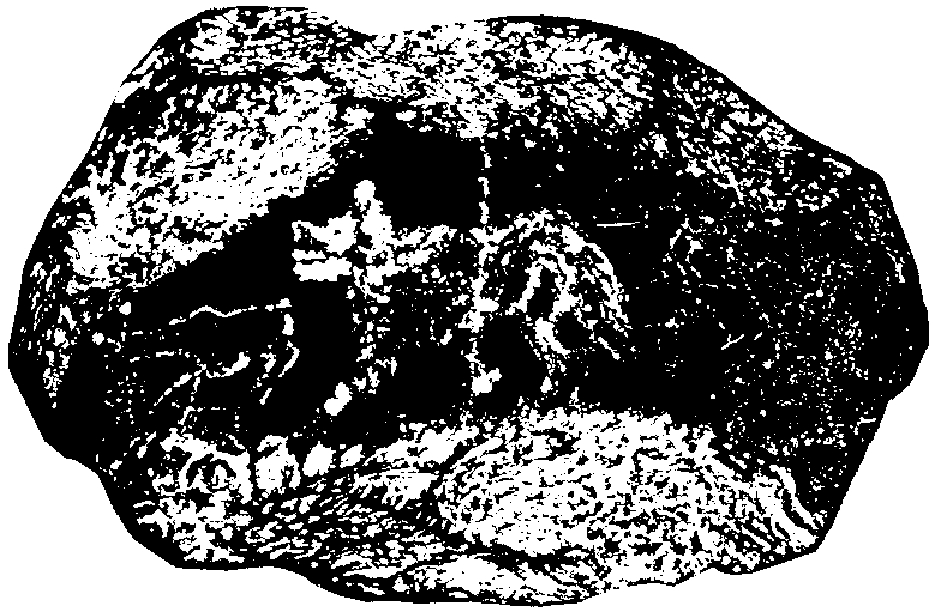

目前,最古老的神话雕刻物是在俄罗斯西伯利亚马莱亚瑟亚出土的34000年前的雕有神话内容的石雕。西伯利亚古代的神话说宇宙原是一片汪洋,猛犸象谢利潜入大洋深处,用长牙把土挖出来堆成堆,但他的敌人却又把土推平,于是他创造的世界在水中消失了。在马莱亚瑟亚出土的一件石雕,它描绘了猛犸象谢利和海龟的一场恶斗,猛犸象的前腿把海龟的脖子踩扁了,海龟正张着嘴,发出痛苦的吼叫。见图4-005。马莱亚瑟亚出土的另一件雕刻是描绘世界的结构及人和火的出现,象征着地球之父的猛犸象,和象征着天空和世界之母的 犎紧抱在一起交配,在他们中间出现了具有人形的狮子,象征着太阳、大气、火和人。具有人形的狮子最终将引起世界的父母即地球和天空的不满。见图4-006。

犎紧抱在一起交配,在他们中间出现了具有人形的狮子,象征着太阳、大气、火和人。具有人形的狮子最终将引起世界的父母即地球和天空的不满。见图4-006。

图4-005

图4-006

此外,马莱亚瑟亚还出土了一件新石器时代的石雕,它描述的是黑夜第一次降临大地的神话故事。整块石雕的外轮廓是代表猛犸象谢利,他象征着世界,石雕还刻着一只像狼一样的怪兽,它正向一只鹿扑去,要把鹿吃掉。见图4-007。[25]

图4-007

神话不同于宗教的原因之一,它并非来自恐惧,恐惧只能创造出魔鬼而不能创造出令人真正信仰的神祇。仅仅是令人恐惧的神祇也就不成其为神祇,而常常是魔鬼的一种好听的代名词而已。在一些原始部族中,神祇有着种种和善的面貌,正因如此,神话,尤其是创世神话往往被看作有治疗疾病的作用。任何一种治疗疾病的仪式都和宇宙神话的复原观念相关。在古印度人、比尔人(Bhils)、桑塔尔人、拜加人(Baigas)的神话文献中,创世神话常常和旨在恢复病人健康的祭礼仪式结合在一起,宇宙力量的复原被看作是人类自身健康状况的源泉。在美洲的纳瓦霍人(Navajos)中,宇宙神话也是和治疗疾病联系在一起的。“所有祭礼仪式都围绕着一个有待治疗的病人……在仪式被执行之前,他是不能获得恢复健康的力量的。”[26]一些原始部族有关医疗的祭礼还包含沙画中的一些复杂符号,这些符号往往体现创世过程的不同阶段。他们认为,只要反复背诵和倾听宇宙神话并同时观看沙画,病人就会从死亡的威胁中得到拯救,并投射进原始时代充满生机的状态之中,重新复归到世界在起源时的阶段。在背诵神话或开始画沙画的同一天,病人能通过沐浴来重新获得生命力。

在波利尼西亚人(Polynesian)中间也同样如此。宇宙神话的背诵被认为对治病是十分灵验的。各种各样的起源神话,包括人类的产生,动植物的起源,部族宗教习俗及文化惯例的起源都和宇宙神话联结在一起,重温这些神话被认为可以康复病体。古代亚述人有种对牙痛的解释明显和创世神话相关:安努创造了天,天创造了地,地创造了河流,河流创造了水渠,水渠创造了水池,水池创造了蚯蚓。蚯蚓向太阳神夏马西(Shamash)和众水之神伊亚(Ea)哭诉,要求给它吃的东西,还要求神能给它以人类那样的牙齿,但它得到的回答却是:“因为你像人类那样说话,所以伊亚才用他有力的手打你!”[27]这就是神话对牙痛所作的解释。对一个巫医来说,了解和背诵这些神话就成为一种职业需要,其中一些形式甚至流传至今。例如美国宾夕法尼亚州的东南部在20世纪初还流传着一种来自德国移民的“巫符”(hex sign),人们相信它的几何图形能使人类和家畜免遭疾病和其他灾难。虽然从现代医学观念来看,原始人的这种信仰是荒谬的,但这其实倒是符合原始思维特点的。对神话最容易产生的错误解释就是完全撇开原始背景去对它作出现代化的解释,甚至利用神话来为某种现实的目的服务,所以早就有人警告说,必须严肃地对待神话:“无论神话起源于思想还是起源于想象,无批判地加以利用就会助长幻想。”[28]

此外,世界上还存在着另一种创世神话。20世纪英国人类学家A.M.霍卡特(A.M.Hocart)曾在斐济从事原始文化的研究,在1927年所著的《王权》(Kingship)一书中,他在研究了文明社会和原始社会许多国王的登基仪式后,把它和原始社会的成人礼仪式相比较,他辨明了加冕礼仪式中的各种因素。例如在斐济的维提岛(Viti Levu)山区的斐济人(Fijians)中,部族首领的就职被称为“世界的创造”。在维提岛东部的部族中,土著居民把“世界的创造”称为“mbuli vanua”或“tuli vanua”,霍卡特把它翻译为“形成土地”或“大地的创造”。[29]

对斐济人而言,创世活动发生在每一个新的部族首领登基之时,几乎在所有地方,一个新的统治者都被看作是人类历史甚至宇宙历史的新生,它不仅是一种新的统治的开始,而且也是所有婚姻的总和,所有新生儿诞生的总和。对斐济人而言,每当生命受到威胁时,宇宙就变得耗尽了所有的能力而极度空虚,此时,希望大自然复归,便是他们最大的愿望。因此在祭礼仪式中,最重要的就是和“开始”、“起源”、“初创”联系在一起的东西。“新年仪式的表现方式主要是通过国王的一些行为动作去保证在即将到来的新的一年中,整个社会共同体的兴旺发达。”[30]假如没有这些由国王来扮演的“创世”活动,那么真正的神话就很难保存下来,正是这些仪式性活动,使神话一直处于活跃状态,它才能活在每一个参加祭礼仪式的人的心里。

犎紧抱在一起交配,在他们中间出现了具有人形的狮子,象征着太阳、大气、火和人。具有人形的狮子最终将引起世界的父母即地球和天空的不满。见图4-006。

犎紧抱在一起交配,在他们中间出现了具有人形的狮子,象征着太阳、大气、火和人。具有人形的狮子最终将引起世界的父母即地球和天空的不满。见图4-006。