-

1.1目录

-

1.2第一章神圣世界和世俗世界

-

1.2.1第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

-

1.2.2第二节神庙作为神圣空间的主要标志

-

1.2.3第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

-

1.2.4第四节节日作为对神圣时间的分割

-

1.3第二章人与神

-

1.3.1第一节祭礼·神话·舞蹈

-

1.3.2第二节神像的起源和原始社会的神祇

-

1.3.3第三节巫术·萨满·占卜

-

1.3.4第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

-

1.4第三章一切事物都始于生殖

-

1.4.1第一节天下之化起于农亩

-

1.4.2第二节神话矿物学和神话冶金学———从“有陨自天”到“孕而生铁”

-

1.4.3第三节神话冶金学的变种———炼金术

-

1.4.4第四节两种奇异的婚嫁习俗:凿齿和苦娃达

-

1.5第四章神话的四种基本类型

-

1.5.1第一节创世神话

-

1.5.2第二节太阳神话

-

1.5.3第三节月亮神话

-

1.5.4第四节冥世神话

-

1.6第五章原始文化作为文化科学的主要研究对象

-

1.6.1第一节“文化”概念的历史沿革及其主要争论

-

1.6.2第二节“文化”概念内涵的多重性

-

1.6.3第三节文化趋同的两种理论

-

1.7再版后记

-

1.8人名译名对照表

-

1.9民族译名对照表

-

1.10《朱狄学术论著六种》再版编后记

第一节天下之化起于农亩

“文明”是一个综合性的概念。按照一般的看法,文明社会的基本条件应该包括居住规模的扩大,城市的建立,劳动分工的明确,社会生产剩余的增加,文字的产生,宗教性建筑的建立,以及金属冶炼等。世界上究竟哪些地方最早进入文明社会其说不一。因为要同时符合上述条件的国家并不多见。荷兰考古学家亨利·法兰克福认为最早的文明发源地有三处:近东、中国和南美,他还比较了美索不达米亚和埃及的书写发明。拉什顿·科朗博恩认为最早的文明社会是埃及、美索不达米亚、印度、克利特、中国、中美洲和安第斯文明。这七个文明社会出现在一种非常特殊的生态环境中,它们之所以成为最早的文明社会,主要原因是生态学上的:在更新世冰河期临将结束时,正好为这些地区的农耕带来了最适当的气候变化。这七个文明社会各有其独特的历史,其中只有两个还在,那就是中国和印度,其他都已为新的社会所代替。[1]

文明社会从何而来?究竟什么才是文明社会的基础?有人认为,“分析到最后,我们明白,是寻求食物的供应引出了文明。教堂与神殿、博物馆和歌剧院、图书馆与大学,这些都是文明的辉煌灿烂的一面,在它们的背后则是屠场。”[2]

按照中国古代的看法,农耕的重要性被提到了十分重要的地位,它虽非文明社会的主要标志,但却构成文明社会最重要的基础。在中国古代文献中,“文明”一词首先和农耕有关。它始见于《周易·乾》:“见龙在田,天下文明。”《孔疏》:“天下文明者,阳气在田,始生万物,故天下有文章而光明也。”很显然,在古人看来,文明始于农耕,否则,就不会和“田”相关了。《周易·贲》:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”《范文正公集·答手诏条陈十事》说得更清楚:“天下之化起于农亩。”古人所说的“化”实际上也就相当于现在所说的文化。为什么古人会把农耕看得如此重要?因为无论是城市的建立、文字的发明乃至金属的冶炼,实际上都需要人口的集中,而这一点不能依靠狩猎社会来维持,在某种意义上,人类可以被定义为自己制造食物的动物,所谓自己制造食物,也就是农耕。如果一个人口不少于5000的城市是构成文明社会的条件之一,那么它首先就需要农业的支持。这一点从各国对“文化”一词的起源上可以看出有相当的一致性。西方也同样如此。“文化”一词,英语为culture,德语为kultur,都兼有农耕的意思。农耕的发明意味着人类社会进入了一个新阶段和文明的即将到来。农业生产的季节性很强,失去农时就可能颗粒无收。《韩非子·功名》:“非天时,虽十尧不能冬生一穗。”《荀子·王制》:“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也。”自农耕发明后,人们的时间观念开始变化,“四者不失时”才引起充分注意。

农耕并非突然之间出现的,它的出现有一个漫长的演变过程。它和最早的采集活动是联系在一起的,在原始的劳动分工中,采集以及后来发展起来的农耕,都是妇女的专业,在狩猎社会中,采集活动始终就没有停止过,例如在澳大利亚现代狩猎者之中,由妇女采集来的食物占全部食物的70%。在那里的居民中,妇女挖掘马铃薯的工具犹如男子手中的武器一样,是形影不离的。从最原始阶段的根茎植物的挖掘直到高度发展起来的农业阶段,农耕一直都是由妇女所从事的专业。这是一种世界性的普遍现象。农耕并非始于文明社会,早在新石器时代它就已经开始了,并构成了这一时代最重要的标志。世界上原来就存在着野生谷物,从事采集的妇女看到了这一点,她们开始用人工的方法栽培植物,优化较好的品种,并以木质、石质或骨质的工具帮助耕种,这样,农耕就开始了。它意味着人类对大自然的第一次反攻,而领导这次反攻的主要角色则是妇女。

认为农耕是妇女的发明,似乎和古代的神话传说有矛盾。我国古代曾有神农的传说。《绎史》卷四引《周书》:“神农之时,天雨黍,神农遂耕而种之;作陶冶斤斧,为耒耜锄耨,以垦草莽,然后五谷兴助,百果藏实。”但这类记载明显带有金属时代的痕迹,甚至带有铁器时代的痕迹,所以很难把它和真实的历史联系起来。原始的农耕早在新石器时代就已开始,这并非猜测,史前考古学已充分证明了这一点。

我国是农耕发展得较早的国家之一,早在新石器时代已经有了较发达的农耕。在浙江河姆渡遗址发现之前,我国是亚洲栽培稻的发源地之一已为世所公认。1921年,J.G.安特生(J.G.Andersson)在仰韶文化的一块陶片上发现印有稻谷的痕迹,后经两位瑞典农学家鉴定,确认稻谷无误。因此,当时的安特生指出,稻谷的发源地不在干旱的亚洲中部,而在多雨的亚洲南部。这类证据后来愈来愈多。河姆渡遗址在1973年和1978年两次出土了大量碳化稻谷,据碳14测定,这些稻谷距今已有约6950年的历史。在81粒碳化稻谷的抽样测定中,只有4粒具有野生稻的特征。因此河姆渡也就成了我国现知史前栽培稻材料最丰富、最可靠的一个遗址。也是目前世界上已知的最早的栽培稻的发源地。同时,在它出土的5 000多件文物中,其中骨器就占3 000件,出土的骨耜证明当时已有发达的耜耕农业。1994年,在上海青浦县崧泽遗址中也发现了距今约5 000年的炭化稻种;在湖南澧县城头山新石器时代遗址中,也出土了稻谷、豆类、瓜类、蔬菜类、莲荷类的种子数十种。而粟的历史比稻谷还早,在陕西、河南、河北、青海、云南的新石器时代遗址中,都曾发现有碳化粟粒,经碳14测定,距今已有7000~8000年的历史。因此,“谷神不死”的信仰,有着史前农耕的背景。

在西安半坡遗址中,曾发现埋藏谷物种子的秘密场所。在一所正方形的房屋遗址中发现在一个陶罐中藏有已经腐朽了的粟粒壳。又在另一个土龛中发现两个有饼状盖的小陶罐,这种陶罐是专门用来储藏粟谷的。这几个陶罐很靠近,可能这里是举行祭祀的地方,当初人们把粟粒埋在地下,可能是奉献给粟米之神,以求更多的收获。《周礼·天官·内宰》:“上春,诏王后帅六宫之人,而生种稑之种,而献之于王。”《周礼·地官·舍人》:“以岁时县种稑之种,以供王后之春献种。”也许这正是“后宫藏种”的真实写照。

夏、商、周三代是中国古代文明发展的关键时期,如果说商代已经同时具备了城市、文字、宗教祭礼和金属冶炼等主要文明社会最基本的特征,那么它同样和发达的农业有关。甲骨文中谷类植物已有禾、麦、黍、稷、稻等字,可见谷物的品种已相当齐全。有时一次祭祀就要用牲畜数百头,没有发达的农业是根本无法想象的。

世界上最早的农耕发源地究竟在哪里,是一个发源地还是有好几个发源地,还有待于进一步研究。有些学者倾向于中东地区至少是最早的农耕发源地之一。农耕和畜牧的起源必须符合一定的生态条件,首先必须有充足的水源和温暖的气候,才能适合于谷物的种植;有天然的牧场,有经常性的食物剩余,才能使牲畜有饲料可吃,而这样的区域当时只有中东地区才能找到。牛、羊、猪等畜牧动物按其习性不可能在干旱或沙漠地区生存,那里只是羚羊和跳鼠的乐园。最早的农耕社会首先出现在中东地区并非偶然,据英国女考古学家戴姆·凯瑟琳·凯尼恩的考察,约旦的杰里科是西亚最早农耕社会的发源地,公元前9000年石器时代的狩猎者来此定居后,曾形成2000到3000人口的城镇,居民由狩猎转向农耕,形成最早的农耕社会。此外,巴勒斯坦、叙利亚和伊拉克的农耕的起源也比较早,那里的新石器时代文化大概结束在公元前10000年到公元前8700年间。其代表就是纳图夫文化和卡里姆沙希尔文化(KarimShahir),前者指公元前9000年间巴勒斯坦和叙利亚南部的中石器时代的农耕文化,纳图夫的居民使用装有骨质直柄的燧石镰刀以及石臼和石杵。一些居民仍然居住在洞穴中,有些则迁入村落;卡里姆沙希尔文化指公元前8750年左右,伊拉克北部库尔德山区的农耕文化,它是中东地区从采集经济向农耕经济过渡的标志。由于底格里斯河和幼发拉底河的泛滥所形成的土地冲击层掩埋了一些能证明农耕起源的遗迹,因此,要证明美索不达米亚农耕起源的确切时间相当困难。但大体上考古学家已经证实,在该地区,大约在9000年前已经开始了以大麦和小麦为主的谷物种植。“美索不达米亚高地上相对较早的农业定居生活的考古证据保存在前陶器时期的新石器时代遗址,比如伊朗的甘吉·达维(Ganj Dareh)和阿里·库什(Ali Kosh)以及伊拉克的耶莫(Jamo)等。对甘吉·达维的碳14测定表明,伴随有家庭驯养山羊的定居村落大约出现于8900年以前。”[3]

文明的这道无形的分界线只要我们看看古人为粮食生产所唱的赞歌就清楚了。《泰迪黎耶奥义书》:“造物兮粮食为最,故亦称百草之医。……自粮食而生万物,有生者由此蕃滋。”“盖由粮食而此众生得以生,以粮食而众生得以存,死则皆归于粮食也。”[4]中国古代也有把粮食加以神化的例子。任僰《述异记》:“今药中有禹余粮者,世传昔禹治水弃其所余粮于江中生为药也。”李时珍《本草纲目》中也有类似的记载:“禹余粮,乃石中黄粉,生于池泽,其生山谷者,为太乙余粮。”所谓的“禹余粮”不过是把粮食神圣化的一种想象中的神圣食物而已。

自20世纪20年代以来,考古学在新石器时代的基本特征问题上已经建立起了四大标准,即磨光石器、农耕、制陶和家畜饲养。而自20世纪60年代以来,一些考古学家曾经推测在旧石器时代晚期,最原始的制陶已经开始;至于家畜饲养的时间则更加难以截然划分,因为旧石器时代的狩猎者也可能会偶尔饲养小动物(据说狗的祖先狼在三万年前的旧石器时代就已经被人所驯化)。因此,新石器时代的最重要标志就是原始农耕的产生,所谓新石器时代的革命实质上是农业革命。

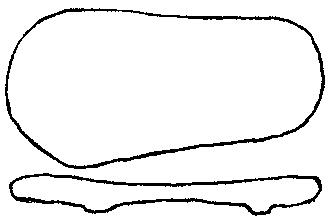

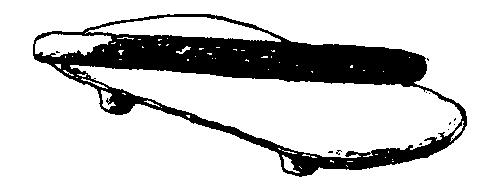

图3-001

有人问,人类何以要发明农耕?所有考察农耕起源的人都会面临一个难题:狩猎生活每天只需要1~2个小时就能获得充分的食物,那么人类为什么要放弃狩猎生活而转向整天弯腰折背的田间操作呢?其实,农耕的起源绝非偶然,最早的农耕社会的出现是大自然逼迫的结果,它和生态学密切相关,世界气候从公元前2万年就开始变暖,北非和西亚则日趋干旱,同时,大概在公元前9000年到公元前8000年间,地球上的冰川向北迁移,使大量食草动物成群地消失,就连一些动作敏捷的动物如驯鹿、野猪和其他小型动物也愈来愈少见。正因为野生动物日益稀少,欧洲在农耕社会初期还出现了野生动物的保护神,例如,塞蒙诺斯(Cemunnos)是克尔特人(Celts)神话中的主宰野生动物的神祇,其意为“角人”,为野生动物的保护神,他生有两个巨大的鹿角,并时常与公鹿和蛇相伴,图3-001是公元前2世纪于丹麦发现的浮雕,塞蒙诺斯的头颈中佩戴着项圈,手中握有项圈,项圈是所有克尔特人神祇的标志,左手还握有一条有着公羊头形的蛇。这种野生动物保护神的出现本身就说明了狩猎生活愈来愈困难了。

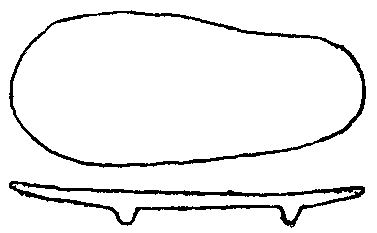

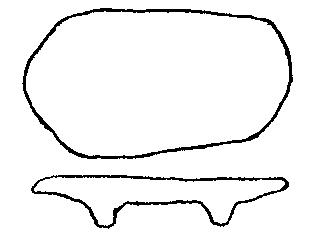

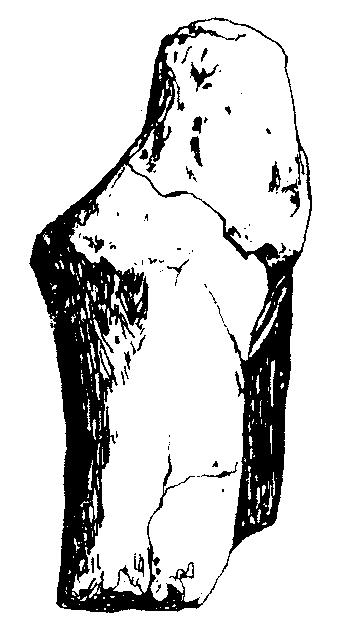

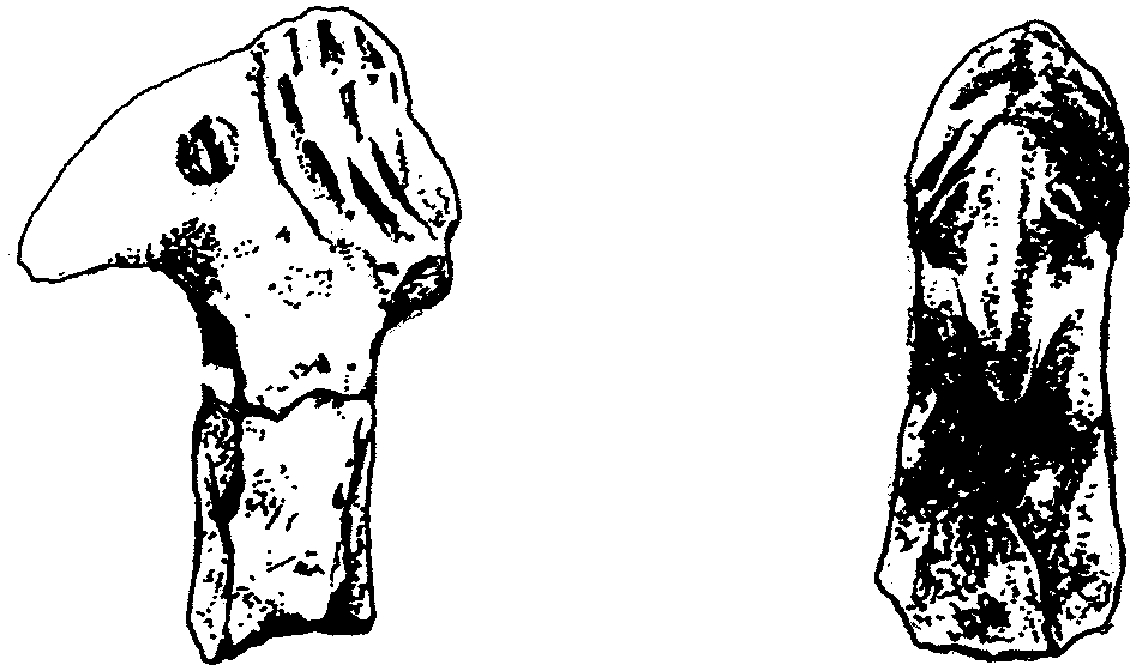

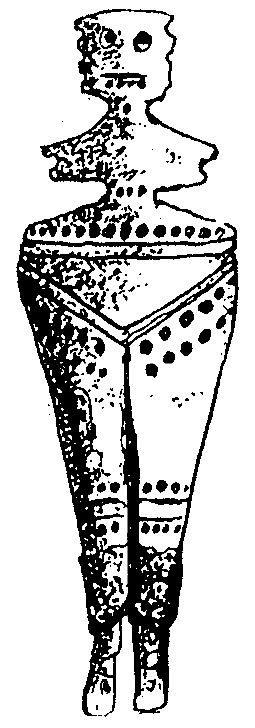

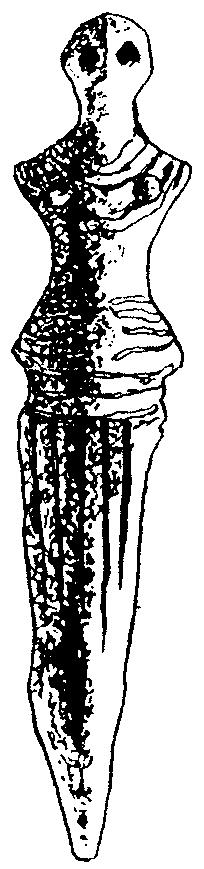

人类为了生存,被迫迁移到水源比较充分的地区。同时,由于大型猎物变得愈来愈少,不得不由狩猎转向农耕。于是谷物的种植开始了,首先是一些野生谷物的发现,在西亚发现了大麦和小麦;在中国南部、亚洲东部、非洲东南部和印度东北部发现了稻谷,在墨西哥则发现了玉米。由此,农耕和畜牧就自然而然地产生了。早期人类对农作物的重视可以从他们把农作物进行神化的例子中看到,例如古代墨西哥的阿兹特克人就曾把玉米奉为玉米神,图3-002为他们所塑造的玉米神,他头上的发辫由玉米的穗子所做成,并围绕着玉米的颗粒。图3-003则是阿兹特克人的玉米女神奇考梅科特尔(Chicomecoatl)。在古代墨西哥人那里,玉米还是人体、天空和历法的象征。

图3-002

图3-003

农耕和采集是有所不同的,虽然它们的结果有些相似,都是把一种植物的果实吃掉,但它们的过程却完全不同。最初的农耕需要的是一种只有人类才能有的克制力:即能把拣来的植物的果实或谷粒不放进嘴里,而放进土里,而后是耐心地等待,等到收获季节,土地则以十倍、百倍甚至千倍的果实给予回报。这既是大自然的一种恩赐,又是人类的一大发明。人类在发明农耕之前,必须首先培养一种能足以抵挡立即果腹的诱惑力,这是一件不容易的事情。农耕决不是像有人所想象的那样,由于吃饭时不小心,把植物的种子掉在了地上,它开始发芽,于是农耕就发明了。

早期人类不知农耕为何物,《孟子·滕文公》:“当尧之时,洪水横流,泛滥于天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人。兽蹄鸟迹之道交于中国。”五谷不登是农耕发明之前的一种普遍现象,不仅中国如此,全世界都如此。人类总要吃饱肚子才能存活,正如20世纪英国生理学家约翰·斯科特·霍尔丹(John Scott Haldane)所说:“文明的基础,不是人,而是动、植物。”在旧石器时代,地球上大部分有人居住的地区都存在着狩猎。但并非所有存在狩猎的地区都会产生出狩猎文化。因为只有有大量猛兽和大量大型动物出没的地方才会出现真正的狩猎文化。至于狩猎的技巧倒并不构成狩猎文化是否存在的决定性因素。虽然欧洲旧石器时代的文化主要是狩猎文化,而且由于洞穴岩画而十分著名,但一些学者认为,西亚-北非文化可能是全世界最早的狩猎文化的发源地或至少是发源地之一。狩猎文化所必需的技巧是在这里发明的,而后才向其他地方传播。这种狩猎文化大概存在于40000年前。除西欧以外,旧石器时代的狩猎文化还在乌克兰发现,时间大概在公元前40000年到公元前12000年。后来那里的狩猎部族向北迁移,形成了拉波—蒙古—西伯利亚(Lappo-Mongoloid-Siberian)的狩猎文化和渔猎文化区。从公元前40000年到公元前5000年,这种先进的狩猎文化在欧亚边缘地区也存在过。欧洲旧石器时代的洞穴艺术也属于这个范围,它发生的精确时间当在公元前35000年到公元前17000年之间。在亚洲,目前已知的狩猎文化主要存在于印度的中部和吉吉拉特(Gujarat)地区。也有学者认为印度的岩画不会早于10000年前。我国内蒙古地区的狩猎文化主要是岩雕,制作年代不早于新石器时代。在东南亚至今没有发现狩猎文化的痕迹,有人归因于大型猎物的缺乏,那里只存在着小型的食肉动物。有一点是可以肯定的:凡是农耕开始得较早的国家或民族,其狩猎文化也就相对处于不发达状态。

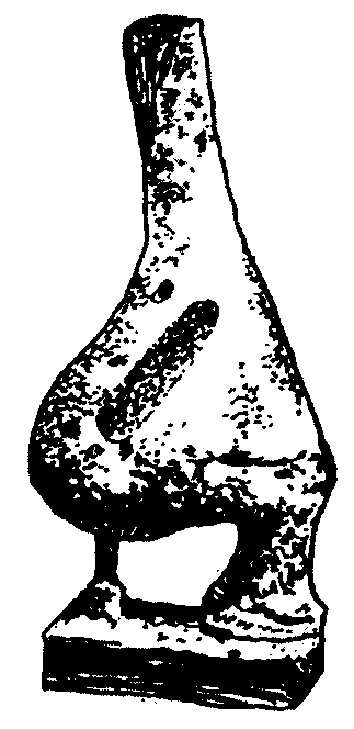

狩猎生活是极不稳定的,即使在猎物很多的情况下也并不就能保证狩猎的成功,尤其当原始人还没有掌握火的保存时,他们过着比动物还要凄苦的生活。正如《吕氏春秋·恃君览》所说:“凡人之性,爪牙不足以自守卫,肌肤不足以扦寒暑,筋骨不足以从利辟害,勇敢不足以却猛禁悍。”比之于动物,人类并不在体能上占任何优势,恰恰相反,在诸如飞翔、爬树、跳跃等生理技能上,人类处于明显劣势,因此,靠狩猎为生的原始人类总是生活在恐怖之中,他们是在和野兽争夺世界的领导权。他唯一能战胜野兽的武器就是智慧。人类第一次战胜野兽,并使整个世界为之颤抖的发明是对火的利用。对旧石器时代的人们来说,火的利用范围是很小的,火可以用来照亮洞穴,驱赶洞熊,举行祭礼,绘制岩画,但却很少用来煮熟食物。只有到了新石器时代,熟食才成为一种普遍现象。因为谷物不能像兽肉那样挂起来用火烤,于是使用陶器来煮熟食物就成为必需。人类最原始的工业就是陶器的制作,它是农耕社会所带来的必然结果。所以,陶器只能在农耕发明后才产生,这绝非偶然。在改善原始人类的物质生活方面,陶器起着重要的作用。农耕、制陶和火的广泛利用加在一起,就意味着一个新时代的到来。同时,由于人类没有蛋白质和脂肪就无法生存,饲养动物才变得十分重要。动物的神化也是新石器时代许多动物器皿出现的主要原因之一。这种现象一直延续到青铜器时代,这样看来,青铜器以动物形装饰为主,也就不难理解了。我国饲养动物早在新石器时代就已开始,《史记·五帝本纪》:黄帝“时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾”。在新石器时代晚期,牛、羊、猪、狗、马、鸡已开始饲养,前四种动物的驯化约在7000年前;后两种动物的驯化约在5000年前。这一点对后来青铜器的形制和纹饰都留下了深刻的影响。以至可以说,如果没有几千年的动物饲养的文化因子,我国殷周时代的青铜器绝不可能会达到如此登峰造极的地步。关于这一点,我国新石器时代的许多动物形雕塑已经作出了强有力的证明。随着农耕时代的到来,还出现了一些直接和谷类食物有关的加工工具。如我国河姆渡文化遗址中曾经出土黑陶炊具,形制各异,有些甚至可以说本身就是艺术品。图3-004为河姆渡出土的黑陶炊具:灶,釜,甑。

图3-004

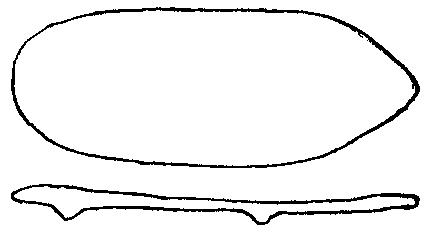

V.G.柴尔德说过:一个单独的手推磨就足以说明食物的生产。我国新石器时代出土的磨盘和古埃及的磨盘在形制上十分相似。图3-005为河南长葛岗河出土的磨盘。图3-006为河南鄢陵唐庄出土的磨盘。图3-007为河南尉氏马家庄出土的磨盘。图3-008为河南郑州南阳寨出土的磨盘。图3-009为河南新郑县裴李岗遗址出土的磨盘和磨棒。这些磨盘距今已有8000年的历史。

图3-005

图3-006

图3-007

图3-008

图3-009

图3-010为古埃及老王朝时代(Old Kingdom)坟墓中出土的雕像,一个妇女正在碾磨食物,制作年代为公元前2686年到公元前2181年。它的形制几乎和中国新石器时代的磨盘没有区别,这是一个十分有意义的文化趋同现象。

图3-010

随着农耕文化的兴起,旧石器时代已经出现了的种种原始宗教信仰在新石器时代进一步得到扩大和深化,由于农耕在其原始状态中的不稳定现象,人们愈来愈相信存在着种种神秘力量在控制着农作物的生长,这种力量是无形的,它难以被肉眼所发现,于是人们就发明了各种有关农耕的祭礼和巫术来试图和这种神秘力量和解。农耕从一开始就受到巫术和原始宗教的严重影响,摆脱这种影响的过程十分缓慢,主要原因是由于农耕的结果往往不是立即可以观察到的,它需要长时间的等待。在这段时间内,处于农耕技艺之外的各种神秘力量都被认为可以控制农作物的生长和收成。这种神秘力量虽然无法代替农耕的技艺性操作,但技艺性操作也同样被认为无法保证丰收。所以,农耕巫术在新石器时代盛行绝非偶然。新石器时代既是农耕、制陶、编织、驯养家畜等人类许多重大技艺得到发明和发展的时代,又是包括巫术在内的原始宗教得到大发展的时代,故列维-斯特劳斯称为“新石器时代的矛盾”。

妇女在农业的起源阶段起过巨大的作用,不仅最早的农耕可能是妇女发明的,最早的制陶也可能是妇女的发明。R.布利弗特曾经指出,陶器艺术在原始文化发展中起着重要作用,而在人类历史的所有阶段上它几乎属于妇女的专业范围。在原始人中间都可以发现制陶艺术掌握在妇女的手中,只有在文化充分发展起来以后它才成为男子的职业。“毋庸置疑,在史前时代的欧洲,包括当时的野蛮部族,陶器都是妇女的制品。……这种由性别来决定的劳动分工,不仅在欧洲的野蛮人中,而且也可以在绝大多数的原始人类中发现。”他甚至认为陶器的装饰起源可以在迈杜人(Maidu)所从事的多色的篮子编织中得到启示:这种在美的意义上甚至可以和希腊人的陶器装饰媲美的图案设计至今仍然掌握在一些老年妇女的手中。M.沃沃特斯基(M.Voevodski)认为史前时代陶器上的手印大都是妇女留下来的,这就是最有力的证明。G.罗登贝格(G.Rodenberg)认为,新石器时代陶器上的线状圈形装饰条纹是当时妇女项圈装饰的一种再现。[5]

我国学者也认同这种看法:“从抛弃器物类型学转向社会结构的探索,使得苏联考古学家N.特莱蒂亚可夫于1934年首次尝试对陶器内壁的指纹来破译史前社会的群体结构。他发现,俄国北部和中部的史前狩猎采集群所使用的陶器都是妇女生产的,并且认为,一个遗址中陶器形制的一致性表明了母系婚配的社会形态,因为每个小型的母系社会群体制陶技术都是由母传女,所以制作的技术比较稳定。”[6]

在新石器时代,陶器是耐用消费品,它的制作过程十分复杂,哪一个环节出了差错,都会使整个制陶过程前功尽弃。因此,“这种生产过程要求匠人严格遵守已经经过考验的传统,否则就会遭受巨大的经济损失。制作陶器最起码也是一种非常精细的作业。不夸张地说,有几百个机会会使材料或技术上的一个微小变化给产品造成毁灭性的后果。在选择陶土、陶釉、颜料、焙烧温度时,任何一种微小的差异都会使一周甚至一个月的劳作化为乌有。因此,为保险起见,制陶女必须严格地按照自己的经验选用那些最能避免失败的材料和制作方式”。[7]

在新石器时代,妇女不仅在制陶中成为主角,而且也在农耕中起着主导作用。妇女因为有长期的采集植物的历史,她们对植物的生长过程也比较了解,因此许多学者都认为农耕是妇女所发明的。如果事实果真如此,那么就有理由认为,最早的农耕巫术也应该属于妇女的创造。保证田地丰收的巫术或宗教仪式主要属于耕种它们的妇女的职责范围之内。这类例子很多。在苏奥人中妇女们每个春季举行许多繁文缛节的巫术仪式以保证田地丰产,尤其是为了控制雨量的巫术仪式。那些仪式通常认为属于妇女的专门职责范围。在整个印度为了获得雨水供应的巫术表演差不多独占地由妇女所举行。在希腊,与狄俄尼索斯结合的仪式也是由妇女举行的。任何男人不准许进入代表狄俄尼索斯诞生地的底比斯(Thebes)小教堂。[8]

在新石器时代,农耕尚处于萌芽阶段,耕作技术极端落后,在此阶段,实际的农耕操作常常需要巫术来加以补充。而农耕巫术最重要的特征就是认为自然的生产力和妇女的生育能力相关,两者之间甚至被认为是可以画等号的。农作物的产量可以由于模仿人类的性行为而得到提高。这一点在世界的许多地方都留下了明显的痕迹。许多古老民族的语言和宗教中都毫不隐讳农耕操作中那种深层的性意识,例如在希腊语中,播种和生育是同一个词。农业巫术的基本原则是认为土地的生产能力可以由于模仿妇女的生育功能而得到强化,农耕巫术之所以要以妇女为主体,就因为它就存在于妇女的生殖能力和土地的生殖能力的联系中。我们从许多古老民族的古代文献中看到,妇女常常被比作土地,她们总是和土地联系在一起,女性人体被看作是大地的缩影。自然的繁殖力要依赖于妇女的繁殖力,妇女的繁殖力也要依赖于自然的繁殖力。于是农耕巫术和妇女就密不可分地联系在一起了。这种基本信仰不能不给妇女地位带来急剧的变化。虽然母权制现在已被看作仅仅是种假设,一些人类学家相信,真正彻底的母权制从来就没有存在过,但随着农耕社会的到来,妇女地位有很大提高却是事实,她们甚至被尊之为神,这就是新石器时代女性裸像如此普遍的根本原因。女性雕像在新石器时代的世界性发现绝非偶然,因为在所谓“地母”、“母神”雕像后面是一个漫长的、历时几千年的农耕领导者的传统。

新石器时代女性人体雕塑的出现是世界性的现象。我国在20世纪80年代以来,在东北、河北、内蒙古等地都发现了一些女性的裸体雕塑,其中尤以辽宁喀左东山嘴出土的塑像最为完整。她明显和丰产巫术有关,在同一遗址中还发现一些女性塑像残块;在红山文化遗址中还发现许多陶制女性人体塑像残片,塑像大小不一,排列在祭坛的旁边,明显是母神崇拜的遗迹;在牛河梁出土的泥塑女神头像,双眼由玉片镶嵌而成,表情极为生动,制作年代距今已有5500年。在牛河梁还发现其他的泥塑人像残块。在河北滦平县后台子遗址中曾发现6件女性石雕,最大的高34厘米,双足相连,足底呈圆锥形,可以插在地上,小的高6厘米,有盘腿而坐或举手等不同的姿态,制作年代距今约7000年。内蒙林西县出土的女性雕像高35.5厘米,埋于半地穴式房址中心,有人认为它具有火神和生育女神的双重性,制作年代距今约8000年。可能是我国目前发现的最早的女神像。看来,中国和欧洲新石器时代的女神像无论在形制上还是在功能上都有许多相似之处。

图3-011

图3-011为仰韶文化后期出土的女性人头壶,形象十分生动;图3-012为甘肃天水师赵村新石器时代遗址出土的陶器上的女性头像,婉媚如生;图3-013、图3-014为辽宁喀左东山嘴出土的女性裸像,左为正面,右为侧面,是比较典型的母神崇拜的痕迹。从中可以明确无误地看到农耕对它们的影响。如果妇女不在农耕的起源中充当重要角色,这些作品是不会产生的。在数千年后的儒家经典中,原始农耕的重要性仍然依稀可见。《礼记·祭法》:“夫圣王之制祭祀也,法施於民则祀之……是故历山氏之有天下也,其子曰农,能殖百谷。夏之衰也,周弃继之,故祀以为稷。”由于地下遗物要比书面材料早出几千年,它更能揭示出农耕发生时的真实面貌,所以有理由相信,无论是农神、谷神还是稷神,最早都应当属于女性。只是到了后来的男权社会里,她们的发明权被剥夺了。欧洲也同样经历了新石器时代的农业革命。欧洲文明始于欧洲大陆的东南部,即巴尔干半岛及意大利南部。那里的新石器时代曾持续了3000年,约从公元前6500年到公元前3500年。在这以前,新的农耕经济就已开始改变整个欧洲东南部地区的生活方式,这种变化大概发生于公元前7000年左右。它并不是像过去有人所推测的那样,是由安纳托利亚(Anatolia)或美索不达米亚东部传播而来的,而是土生土长地发展起来的。从公元前7000年到公元前5000年间,欧洲东南部的农耕民族发展了一种独特的文化,几乎和安纳托利亚、美索不达米亚、叙利亚、巴勒斯坦以及埃及的文明同时发生,并在公元前5000年达到高峰。其主要特征是新石器时代晚期的铜石并用时代。它的区域从希腊爱琴海和亚得里亚海直到捷克、斯洛伐克、波兰南部和乌克兰西部。这些地区的居民发展了一种复杂的社会组织,他们通常围绕着小型的乡镇定居,从而不可避免地导致了各种技艺的专业化。例如,为了装饰和宗教的目的,人们开始用天然铜和金来制造饰物和工具,甚至进化到具有一种原始的刻画符号。“如果把文明定义为一种人类调整自己周围环境的能力,一种发展艺术、技艺、文字和社会关系的能力,那么古代欧洲人可以说已经取得了一定程度的成功。”[9]

图3-012

图3-013

图3-014

如果说欧洲旧石器时代狩猎文化最重要的遗迹是洞穴岩画,那么欧洲新石器时代农耕文化最重要的标志就是雕塑和陶器。雕塑是史前时代的人们一去不复返的现实生活所残留下来的最可靠的证明,它包括神祇形象、宗教仪式的器皿和各种装饰品,这些技艺都有赖于制陶和骨石琢磨技术。但是,欧洲文化的这种增长势头在公元前4000年时,由于侵略成性的半游牧民族印欧人祖先的侵入而停滞了。作为古代欧洲文明曙光重要标志的雕塑和彩陶也就很快消失了,只有爱琴海的周围岛屿还保存了一些公元前3000年时文化传统的残余。希腊基克拉泽斯(Cyclades)和米诺斯文明的早期青铜文化,构成了古代欧洲新石器时代和青铜时代文化的缩影。在公元前5500年到公元前3500年,欧洲文明已明朗化为十个文化区域,它们是伦杰尔文化(Lengyel)、库库特尼文化(Cucuteni)、蒂萨文化(Tisza)、彼得雷什蒂文化(Petresti)、赫瓦尔文化(Hvar)、布特米勒文化(Butmir)、温恰文化(Vinca)、东巴尔干文化(East Balkan)、塞拉·迪阿尔托文化(Serra D'Alto)和晚期新石器时代文化(LateNeolithic)。每一个区域几乎都有自己的一种制陶艺术的独特风格。其中温恰文化的女性神祇尤为著名。农耕巫术信仰使妇女获得一种前所未有的重要性,她们变成了神。

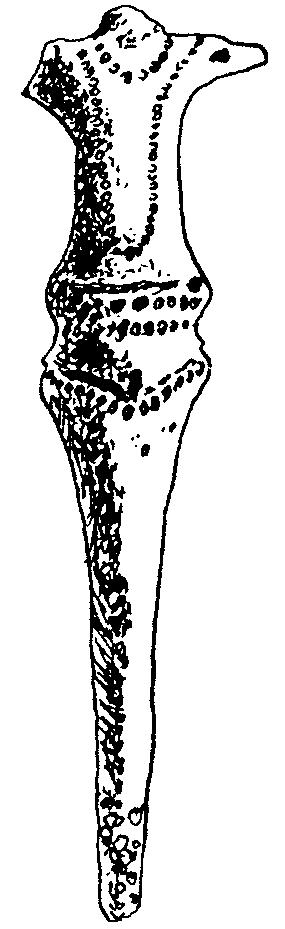

温恰文化的女性神祇有些类似于欧洲旧石器时代的“维纳斯”雕像,她们常常有着过于肥胖的臀部和一个圆柱形的头颈。在形式上常常被简化到极限,头和躯干相连而无区别。它在新石器时代还产生了变体,考古学研究表明,在公元前6000年左右,这种雕像则更为简化,缩减到仅仅只是一个人或一只鸟的轮廓。这些女性雕像基本上是同一类型的作品,她们也被称为“肥臀”的类型。许多作品缺乏细节刻画,它们只是一种图式化的速写,一种神性化的标记。以图3-021~图3-024为例,都属于“肥臀”的类型。其真正的含义可能和丰产有关,尤其是和农耕植物的丰产有关,或本身就是用于农耕祭礼的丰产女神。图3-015、图3-016为在俄罗斯弗拉基米罗夫卡(Vladimirovka)发现的两座新石器时代陶质女像,头部画有彩色的条纹,其中一座具有披巾式的装束,几乎和今天俄罗斯妇女的披巾无多大区别;另一座则表现当时流行的发式。图3-017、图3-018为土耳其南部丘库尔基德(Cukurkent)出土的新石器时代母神雕像,图3-017由棕色的冻石雕成。图3-019、图3-020为罗马尼亚东部出土的新石器时代哈曼其(Hamangia)文化中的陶制女性塑像,制作年代为公元前3600年左右。图3-021、图3-022为捷克斯特热利采(Strelice)出土的新石器时代母神雕像。图3-023为安纳托利亚的哈吉拉尔(Hacilar)出土的磨光泥塑女神像。图3-024为希腊埃伊纳岛(Aegina)出土的白石女神雕像。

图3-015

图3-016

图3-017

图3-018

图3-019

图3-020

图3-021

图3-022

图3-023

图3-024

从表面上看,这些雕像和非洲岩画中妇女形象的肥臀极为相似,但实际上它们的内涵却完全不同,非洲的霍屯督人(Hottentot)和布须曼人臀部高耸完全是一种生理状态,而欧洲新石器时代的母神有着肥大的臀部,却是一种祈求丰收的象征。无论是古希腊、土耳其、安纳托利亚、罗马尼亚、前南斯拉夫所发现的母神雕像都是如此。在俄罗斯德涅斯特河流域(Dniester Valley)的卢卡-弗鲁布列斯卡亚(Luka-Vrublevetskaya)曾发现身上镶嵌着谷粒的母神片段,制作年代为公元前5000年,它正好说明它们和农耕祭礼有着发生学上的联系。见图3-025。

图3-025

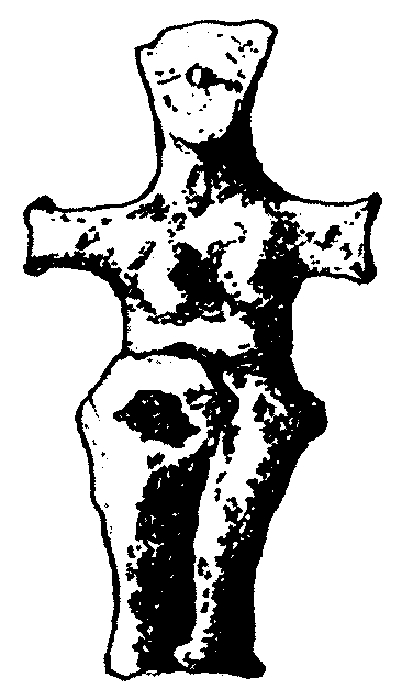

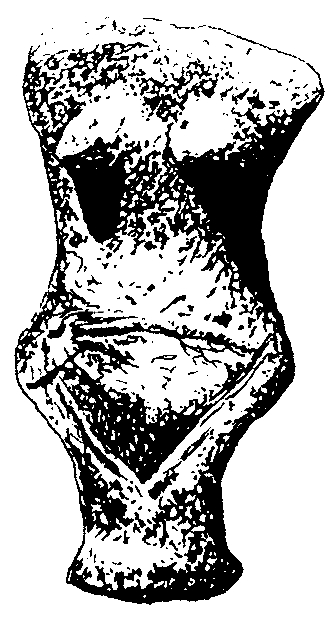

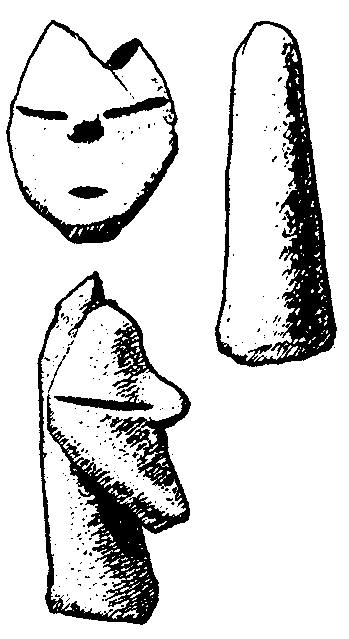

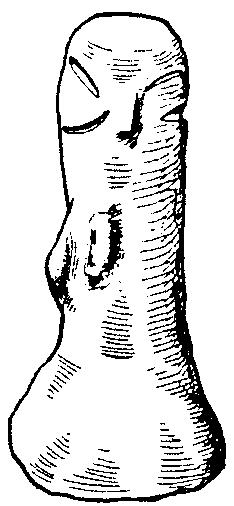

有的神祇形象其原型来自鸟类动物,但它既无鸟喙,也无翅膀或鸟脚,也许是鸟和人的混合,一种和鸟有关的神人同形的形象,在公元前7000年到公元前6000年间,在今天的东欧地区曾较普遍地流行过一些女性的鸟神雕像,在风格上有些比较写实,有些则比较抽象。写实的鸟神雕像曾在希腊北部的色萨利(Thessaly)遗址发现,色萨利为欧洲文化发源地之一。图3-026为色萨利发现的公元前6000年鸟神头像。(左为侧面,右为正面)。图3-027为程式化了的女性形象,突出臀部,头发仅通过顶部几根直线刻痕来表示。在前南斯拉夫贝尔格莱德附近发现。属温恰文化区。制作年代为公元前6000年左右。女性形象被简化到最大限度,头和身躯连在一起,用圆柱体来统一成一体,并以此和臀部联系在一起。有人猜测它是一只鸟的形象,属于神人同形的鸟神之类的形象。图3-028、图3-029为带有蛋状臀部的鸟人形象,属东巴尔干半岛新石器时代作品,保加利亚索菲亚东部出土,制作年代约为公元前6000年。这类能站立的雕像是鸟神的形象。一些学者指出,在公元前7000年到公元前5000年,这种雕像在同一地区保持了同一的面貌:腰部以上十分纤细,乳房被省略,除了一些小雕像外,臀部通常是中空的,样子像一个蛋。图3-030为南斯拉夫温恰文化区发现的未戴面具的女性全身像,两臂已残缺,制作年代为公元前6000年。图3-031为前南斯拉夫格拉达茨(Gradac)遗址发现的早期温恰文化的大理石雕像。图3-032为罗马尼亚南部发现的公元前6000年的骨质雕像。

图3-026

图3-027

图3-028

图3-029

图3-030

图3-031

图3-032

这些石器时代的小型雕像其共同特点是变形和简化,对原始艺术家而言,要把鸟和人的形象结合成一体并非易事,这种雕像究竟是怎样开始的,考古记录还相当模糊。从公元前7000年以后,它们在制作技艺上逐渐模式化,可能是为了适应已经模式化了的祭礼仪式,由某种雕像专门用于某种祭礼仪式,关于这一点,今天的研究者还只能加以推测。但有一点是可以肯定的,这些雕塑作品是原始宗教的信仰的副产品,它们在风格上的变化,以及数量上的增加或减少,基本上要取决于宗教信仰的领域所发生的变化。当时一些雕像的陈列方式是今天很难想象的,有的没有台座,下端呈尖形,可以插在地上;有的在肩部、手臂和髋部留有洞孔,可以把整个雕像吊在半空中或吊在神庙中,或用于祭礼仪式中的节目表演,这种祭礼仪式可以在古希腊一种名叫“艾奥拉”(Aiora)的节日庆典中被发现。

图3-033

图3-034

图3-035

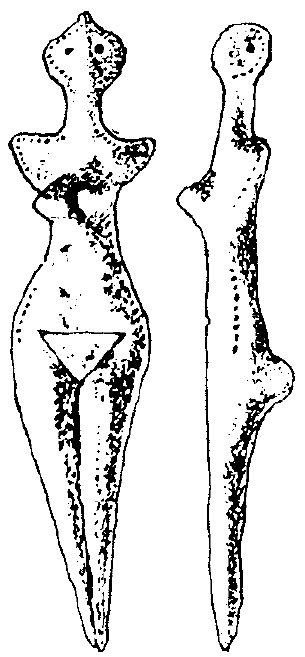

图3-033为希腊基克拉泽斯(Cyclades)出土的大理石女神雕像,原先她头顶上还有一个小孩的形象,制作年代为公元前3000年。图3-034为希腊伯罗奔尼撒(Pelopnnese)东部出土的新石器时代赤陶女神像,双臂交叉在胸前,和我国喀左东山嘴出土的地母像手臂的姿态十分相似。图3-035为摩尔达维亚维克伐蒂斯(Vykhvatintsi)墓地中出土的赤陶女神像,阴部带有倒三角形的象征符号,属库库特尼文化,制作年代为公元前4000年。图3-036为保加利亚旧扎戈拉(Stara Zagora)附近洛维特斯(Lovets)出土的薄片骨质女神像,属东巴尔干文明,制作年代为公元前4000年。图3-037、图3-038、图3-039为穿戴着5根项链和垂饰腰带的女神雕像,腿部呈尖形,可能在祭礼仪式中直接能插在地上(欧洲旧石器时代的女神雕像有类似情况)。发现于乌克兰西部,属库库特尼文化晚期,制作年代为公元前4000年。从图3-033到图3-039,雕像的下腹部都有一个明显的三角形,它是女性的象征符号。这种女性象征符号在欧洲旧石器时代拉·马德格林洞穴(La Madgelaine)的女性裸像上已经有所发现。同样的女性三角形符号可以在美索不达米亚、乌克兰、腓尼基、埃及、色雷斯和古印度的女性雕像中发现。这说明旧石器时代的女性裸像的某些方面在新石器时代得到了继承。

图3-036

图3-037

图3-038

图3-039

在巴勒斯坦也曾经发现带有明显三角形女性象征符号的薄片浮雕,这件泥质浮雕是表现丰产女神阿斯塔特(Astarte)的,她是古代整个近东地区所崇拜的司爱情和战争的女神,《圣经·旧约》称她为“亚斯他录”,她的发型像埃及的苍天女神哈托尔(Hathor)(如图3-040)。在欧、亚两洲之间,这种薄片女神像上的三角形的女性象征符号究竟有没有一种文化传播的关系,今天已经难以考察。

图3-040

重复在原始艺术中总是占有重要的地位,甚至可以说类型化的重复是它的最重要特征。在很大程度上我们必须把这种类型化理解为它是在一定的地区、一定的时间里重复着的一种独立的神话结构的表现,原始艺术中的重复之所以不可避免,就因为它是和神圣化联系在一起的,只有神圣的事物才会一再重复,而且不会使人厌烦。重复是神圣事物的一种权利,甚至它们的制作目的就是为了重复。正是这种在数量上占绝对优势的重复,才能使这种凝固了的神话结构能以雕塑的形式保存下来。而对于原始艺术家而言,在文字尚未产生之前,只有对一个基本主题的不断重复,前辈所口授的神话故事才不致有被遗忘的可能,在这种类型化的重复中,原始艺术家相信,神像有一种奇特的能力,能把一种女性的生殖能力传递给大地。而反过来也一样,如《白虎通义》所说:“地载万物者,释地所以得神之由也。”总之,生殖之神是和“地”紧密联系在一起的。

图3-041

图3-042

图3-043

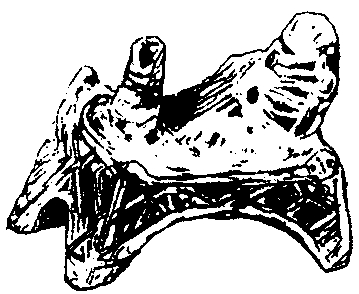

图3-041为前南斯拉夫北部博迪乔斯(Bordjos)出土的裸女坐像,她双手捧着一只大盆,雕像可能用于祈雨的祭礼仪式。古人求雨并非仅仅为了使大地丰收,雨水也能使妇女受胎怀孕。坐像的凳子上刻有精细的菱形装饰图案。属蒂萨文化。图3-042为带有妇女形象的小型祭坛,妇女形象手持陶罐,略有损坏。祭坛前端饰有鸟神符号,可能也是用于祈雨的祭礼仪式的器物。属温恰文化。制作年代为公元前5000年~公元前4500年。图3-043为匈牙利东南部霍德梅泽瓦沙海伊(Hodmezovasarhely)出土的瓶罐,上部饰有锯齿形花纹和天国之门的符号:顶部有一梳子形的图案,上连三个小圆点,属温恰文化,制作年代为公元前6000年。图3-044为贝尔格莱德东南部梅德韦德克(Medvednjak)出土的戴有面具的生殖女神雕像,属温恰文化,制作年代为公元前5000年。图3-045为匈牙利赛格堡-图兹科伐斯(Szegvar-Tuzkoves)的蒂萨(Tisza)发现的男子像,他肩上扛着一把大镰刀,双手手腕上戴有手镯,制作年代为公元前5000年。图3-046为匈牙利西部扎尔兹米哈尔(Zaerzentmihaly)出土的铜镰刀,推测其制作年代当和前者相同。但这把镰刀是单独发现的。尤其值得注意的是蒂萨发现的男子像,他戴着一张类似于今天儿童们做游戏时的纸板面具,手持大镰刀,镰刀的一部分搭在肩上,右手手腕上戴有四只手镯,左手手腕上带有一只手镯,皆以浮雕方式出现。腰部围有一条有装饰纹样的腰带。据考古学家考察,该雕像为蒂萨文化期的镰刀神,他是一个有着极大统治权的神祇,有人认为他是希腊神话中克洛诺斯(Cronos)的原型。对镰刀的权威性占有,意味着他作为祭礼的对象一直支配着祭礼仪式。在希腊神话中,克洛诺斯是一个酷似宙斯的长者,他头上盖着面网,手持镰刀,并常与时间之神克罗洛斯(Chronos)相混。[10]

图3-044

图3-045

图3-046

但这位神祇究竟是谁还很难说。因为欧洲地区和镰刀有关的神祇很多,例如罗马宗教中的农神塞探(Saturn,又译萨图恩、沙特恩)也带镰刀。他是谷神和农耕的守护神,在古希腊的阿耳忒弥斯(Artemis)和得墨忒耳(Demeter)的节日祭献中,都必须出现镰刀,因为它象征胜利。在近东和高加索山脉,都已发现公元前3000年的青铜或金质的弯形镰刀。

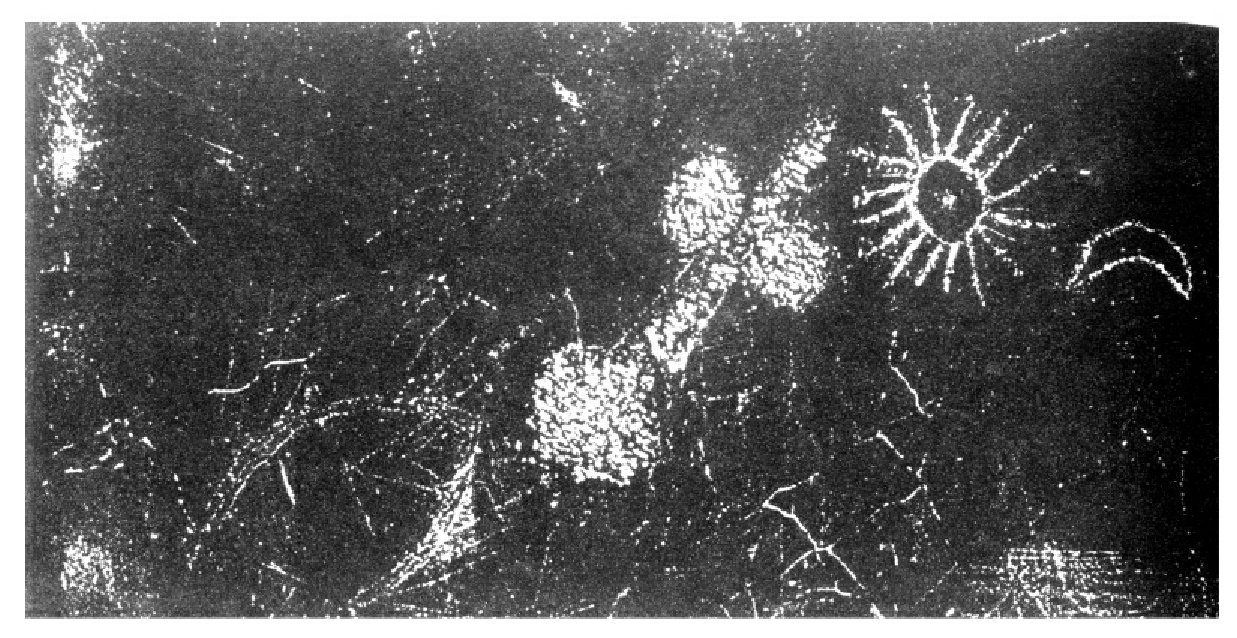

前面曾经提到,雅典妇女在塞斯摩弗洛斯节的节日中会举行一种崇拜男性生殖器的仪式。实际上,男性生殖器崇拜早在希腊新石器时代的雕塑中已经留下了痕迹。世界著名的希腊雕塑竟以这样粗鄙的形式开始,实在使人惊奇。图3-047为希腊法尔萨拉(Farsala)出土的面具,它可以挂在一根象征男性生殖器的柱状物上,它在欧洲新石器时代文化发源地之一色萨利被发现,制作年代为公元前6000年。图3-048为前南斯拉夫南部茨尔诺克拉卡巴拉(Crnokalacka Bara)发现的神人同形雕像,它由一个平底座的男子阴茎所组成,制作年代为公元前6000年。图3-049为前南斯拉夫摩拉瓦河流域(Morava Valley)巴甫洛夫卡(Pavlovac)发现的男子生殖器塑像,属早期温恰文化。

图3-047

图3-048

图3-049

希腊新石器时代男性生殖器和面具的结合,可以看到后来酒神节中同类事物的出现绝非偶然,它有着更为深刻的历史根源。古希腊的狄俄尼索斯崇拜仪式主要由妇女所组成,它和纪念农耕的发明有关。在希腊神话中,彭透斯(Pentheus)试图偷窥妇女的秘密并禁止妇女参加狄俄尼索斯节而被酒神的狂女们(其中包括他自己的母亲)撕得粉碎。这足以说明当时的酒神节是不准男人参加的。男性生殖器崇拜构成了酒神崇拜的一个重要方面,并且从新石器时代就已经开始了。“这些崇拜阳物的祭礼最初并不是淫猥的……这种祭礼具有增强人们的生殖能力和净化群体社会的双重作用。它们在喜剧史上的重要性可以引亚里士多德为证,他指出,喜剧就是从崇拜阳物的合唱队的领唱那里发端的。”[11]

男性崇拜物在我国许多地方都有所发现。20世纪70年代末,浙江桐乡罗家角曾出土一件男性裸体陶塑像,它有着被夸大了的生殖器,距今已有6000年的历史。并非父系社会的产物。1987年,在辽宁丹东地区的新石器时代的遗址中,曾发现一件陶塑头像,一面是男性,另一面是女性,很可能是原始社会生殖崇拜的遗迹。新疆呼图壁县西南天山山脉中也发现原始生殖崇拜的岩雕,延伸的总面积达120多平方米。有大小不等、姿态各异的人物数百个,也有神人相生的图腾场景和男女交合的画面,男性生殖器被加以夸张。据专家鉴定,约制作于公元前3世纪。1982年,西安三店村西汉墓中曾出土铜制阳具模型两件;1968年,河北满城中山靖王墓中曾出土玉质阳具模型一件。此外,陕西铜川市李家沟遗址及华县家护村遗址,西安客省社遗址,河南淅川下王岗仰韶文化遗址,郑州二里沟遗址,信阳三里店遗址,山西万荣县荆村遗址,山东潍坊鲁家口遗址,湖南安乡度家岗遗址,广西坛楼矿遗址及钦州独抖遗址,甘肃秦安大地湾遗址等地都有阳具模型出土。图3-050为西藏拉萨药王山表现男性生殖器的“石祖”,它经历数千年还完好无损。在布达拉宫和大昭寺的墙壁上,均镶嵌有石刻男性生殖器,这表明我国同样曾经普遍地存在过男性生殖器的崇拜。

新石器时代之所以有这么多的和生殖崇拜相关的雕塑出现,无疑和农耕的祭礼有关,也许有的雕塑就是直接用于农耕祭礼的。柏拉图在《曼尼克塞努篇》(Menexenos)中说过:“不是土地模仿妇女的怀孕和生育,而是妇女模仿土地的多产。”类似的观念在许多民族中都有表现,人类经常会把自己的生殖观念强加于植物和其他事物。从文化人类学的角度看,欧洲地区新石器时代的这些女性雕像无疑是农耕时代这种古老观念的强有力的见证。卡西勒曾经指出:正如众所周知的“田野婚床”的习俗那样,性行为的实践和表演被认为能直接导致土地受孕和丰产;反之,对土地授精的模仿表演能使灵魂死而复生。使土地丰产的雨水正好是巫术中男性成员的副本,而耕地则成了女性子宫的副本。[12]

图3-050

在古印度的《百道梵书》中,象征性地强调性交的重要性随处可见。奥义书的哲学家们认为将祭祀仪式视作性交仪式是神圣明智之举。按照古代吠陀信仰,祭祀仪式的程序与性交过程时常是难解难分地交叉在一起;所理解所解释的祭祀仪式的印象时常也就是性交的印象。人类的繁殖力,特别是妇女的繁殖力,和自然的繁殖力属于存在的同一秩序。生殖力单独属于妇女,这代表更古老形式的信仰,即是说女人的繁殖力特别与土地的繁殖力有关系。[13]许多民族都各有其形式的“田野婚床”,但其目的都是为了促使土地丰产。故在希腊语中,播种和生育是一致的。氏族中的一位被认为是第一个发明犁地的成员被请到仪式上,用一架形如巨大阴茎的犁重复了那个动作。在瑞典曾发现一块岩雕,见图3-051。“画上的牛套着牛轭,拉着一个青铜器时代的犁———由分叉的树枝制成———正被一个长着阴茎的形象者手中拿着树枝驱赶着耕地。与瑞典当时其他的岩石雕刻一样,这一幅图表现了生殖崇拜,它在青铜器时代的欧洲人的农业生活方式中占有十分重要的地位。”[14]

图3-051

在古希腊文中,表示“庭院”、“草地”、“田地”的词是女性生殖器的俗称。希伯来语中表示“男人”和“女人”的词分别是“钻子”和“凹穴”。在印度,沟畦和阴户,种子和精液被认为是同一的;盎格鲁-撒克逊人(Anglo-Saxos)用于贫瘠之地的一篇祷文写道:“万岁土地,人类的母亲,在与神的交合中受孕吧,育满果实为人类之用。”[15]在印度《大林间奥义书》中,生殖祭礼被描述为一种宇宙男女之神交合的活动,这种性的活动甚至可以在一个神的群体中流通。“让毗湿奴将子宫准备就绪,让陀湿多去制造形象,让生主去进行灌注!”[16]在古印度,结婚仪式常常模仿男女神的结合,尤其是模仿天和地的结合。《大林间奥义书》中一个丈夫对其妻子说:“我为天,汝为地。”[17]早在吠陀时代,新郎和新娘就被同化为天和地。[18]世界起源于阴阳交合,除了性爱的推动,没有其他原因。在佛教密宗信仰中发生过一种派别,称为欲金刚乘,作为其基础的观点是人类和宇宙的诞生遵循着相同的法则,“照此派看来宇宙正像人类一样由淫欲所创造……他们的礼仪实践目的在于建立宇宙淫欲与人类淫欲之间的调谐。所以他们持续不断地放荡于淫欲修持……他们将这种淫欲现象在寺院庙宇公开展览”。[19]

实际上古埃及、古希腊、古印度等都有所谓的庙妓,女子的献身是神庙祭礼仪式的一部分,宗教僧侣甚至鼓励这种献身仪式,它就在神庙的入口处进行,尤其在印度,少女们常常在神的名义下成为僧侣的牺牲品。

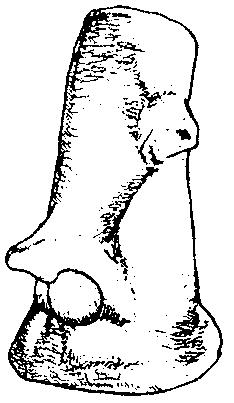

这种宇宙起源论从根源上说是农耕巫术的衍生物,它对一些密宗寺庙中具有露骨淫秽色彩的雕塑有着直接的影响。在我国西藏平均海拔最高点的阿里,曾发现把男女生殖器和太阳、月亮画在一起的岩画,从中也可以清楚地看到,古人曾经把男女之间的性关系进行宇宙化,认为太阳和月亮也像人类一样,它们之间存在着性关系。见图3-052。

图3-052

阴阳观念在古代中国哲学中占有极为重要的地位,实际上是把大自然进行人为的性别化,简化成两种最基本的力量。它的真正的起源就在史前时代的这类所谓“天人合一”的神话观念中,其实是没有什么神秘性可言的。《河南程氏遗书》卷15说:“一阴一阳之谓道,阴阳交感,男女配合,天地之常理也。”在这种宇宙论中,明显想用男女之间的性关系去比喻世界万物之间有一种天然的和谐,把创生作用归因于阴阳交媾。《庄子·天下》:“易以道阴阳。”《周易》的核心也就是阴阳感应互补的思想,尽管它并没有直接出现阴阳一词,而仅仅用乾坤一词,但本质上并无多大区别。它对后世的影响可以说远远超过了任何一种其他的哲学概念,以至许多哲学家都认为万物是由阴阳所派生出来的。《淮南子·天文训》说:“阴阳合和而万物生。”《荀子·大略》:“易之咸,见夫妇。”就是要把万物纳入夫妇之道的范畴之中,赋予万物以性的特征。这种思想必然在农耕巫术上有所反映。

有人认为:《诗经·周颂·载芟》中所说“有嗿其馌,思媚其妇,有依其士,有略其耜,俶载南亩”,不是歌咏日常生活,而是歌咏在神田耕作中的礼仪,有刺激大地生产力的意义,多伴有性别的模拟行为。他还认为甲骨文“嘉”字是将犁置于女子面前的象形字。[20]这种说法并不是毫无根据的推测。“嘉礼”为古代五礼之一,《周礼·春官·大宗伯》:“以嘉礼亲万民。”郑玄注:“五礼:吉、凶、宾、军、嘉也。”后世则以“嘉”专指婚礼。《礼记·礼运》:“君与夫人交献,以嘉魂魄,是谓合莫。”故“嘉”明显和两性问题相关。把犁置于女子面前,实际上就是把妇女比作耕地,其看法和古印度、古希腊十分相似,它是一种非常原始而普遍的看法。在其他一些民族中,犁同样被看作是男性的象征。例如梵文兰伽罗(langalam)一词除表现犁之外,还可以表现阳具。在交媾与下种犁田行为之间有明显的类似性。兰伽罗表示用犁穿透阴性的土地。所以阳物和犁的名词在所谈到的语言(澳亚语)中表示一种拿来插入的东西。[21]

古代雄辩家德尔图良(Tertullian)曾经说过:“自然可敬而无可羞。使性交合感到羞耻的是一种贪欲,而不是行为本身。……现在,性在把男女结合在一起这种平常功能中———我指的是普通正常的性交———我们知道身心二者都参与进来,心灵充满了欲望,身体则充满了这种欲望的体认,心灵充满了脉动,而身体则全身投入。”[22]“自然可敬而无可羞”,实可视为对正常性行为最强有力的辩护。

一些民族都有泼水同浴的习俗,雨水和流水能使妇女多产的观念十分普遍。不孕的妇女脱光衣服,在她的身上举行泼水或沐浴仪式。在一些民族中还盛行向新娘泼水的风俗。有学者提出:早在南北朝时,我国西域民族在冬季节令中有所谓的“泼寒胡戏”。《旧唐书·西戎·康国》:“鼓舞乞寒,以水相泼,盛为戏乐。”《资治通鉴》卷二○八:“其乐大抵以十一月,裸露形体,浇灌衢路,鼓舞跳跃而索寒也。”《魏书·外戚传》:“而裸妇人形体,以此为乐?”柏红秀和李昌集指出:“所谓‘裸妇人形体’云云,正是泼寒胡戏‘裸露形体,浇灌衢路,鼓舞跳跃而索寒也’的一大特征。”认为:“‘戏’在南北朝时并没有特定的‘演员’,更无‘故事’,形式为‘水浇沃为戏乐’,伴以‘豪歌击鼓’。名之为‘戏’。”[23]

宋玉作《高唐赋》,后人自此以云雨来比喻男女媾合。荷兰汉学家高罗佩(van Gulik R.H.)在论及《高唐赋》时认为:“有一种经久不变的古老象征保存下来,即天地在暴风雨中交媾。‘云雨’直到今天仍然是性交的标准文言表达。这一观念本身可上溯至中国远古。”其他民族也有类似情况。例如东南亚的达雅克人认为天下雨就是男性的性行为。性行为被比作水则更为普遍。《以诺书》在述及“宇宙水”(Cosmic waters)时说过:“上层的水将充满男性的作用,下层的水则充满女性作用。”[24]

在其他一些民族的神话中,河流经常代表男女的结合,因此能带来好的食物。一些怀孕和生殖的观念总是和河流相关,它被认为具有一种“雌性特征”(gynaecomorphous)。美索不达米亚人认为,神圣的河流是母神生殖器官的一部分,河道则被视作大地的阴道。在巴比伦,“pu”一词的意思就是“河流的源头”或“阴道”。苏美尔人的“buru”一词也是指阴道或河流。古埃及人同样把生殖和大地联系在一起,他们用“bi”一词来指子宫或地下通道的源泉。[25]

农耕时代无疑给人们带来了普遍的生殖崇拜。而生殖崇拜总是建立在性别的差异上的,作为生殖崇拜的一种泛化,就是万物的性别化,不仅植物有性别,连矿物也有性别。当然,在近代生物学的意义上,植物是有性别的,但神话思维支配下的植物具有性别和生物学意义上的性别观念有所不同,它并非来自客观的科学观察,而是来自对宇宙万物所作出的一种拟人化的解释。认为万物和人类一样,也包含着性别、生育、死亡和重生的循环过程。例如犹太神秘主义者巴西亚·本·阿舍(Bahya ben Asher)说过:不仅棕榈树有男女之别,所有种类的植物有男女之别,而且在矿物中我们也能发现男女的自然区别。10世纪阿拉伯的神秘主义者伊本·西那(Ibn Sina)主张:浪漫的爱并不仅仅属于人类,而且渗透进所有事物之中,包括天、土、水、气、火五大元素,植物和矿物。[26]

古希腊有埃勒夫西斯节(Elebuni),它是为了纪念农耕女神得墨忒尔(Demeter)和她的女儿珀耳塞福涅(Persephone)所举行的古老节日,她们被看作是农耕和定居生活的奠基者。这种节日每两年举行一次,每4年举行一次规模更为盛大的庆祝。后来,珀耳塞福涅还成为冥后,每年只有部分时间才能回到人间和母亲相会,其他时间都得在冥世陪伴她的丈夫地狱之神哈得斯(Hades),这个神话明显在象征植物的一岁一枯荣。这块浮雕是在古希腊城市埃莱夫西斯(Eleusis)发现的,制作于公元前5世纪。见图3-053。

古希腊还有塔尔盖利昂节(Thargelia),在节日中要举行为植物进行婚嫁的仪式,通常由两个人牲,一个代表男人,一个代表妇女,模仿人工授粉来为无花果授粉。弗雷泽曾引证W.R.佩滕(W.R.Paton)的说法:树木的婚配可以通过仿效人间的婚配而得到促进,甚至可以得到两个人牲的真正婚配来促进。通过他们的性结合,能帮助无花果结出果实。[27]同样,在我国古代,果树收成不好,被认为是没有为它举行婚礼的结果。《文昌杂录》:“李冠卿堂前杏花多而不实,一媒姥笑曰:来春与嫁了杏,冬深忽携酒,索处女裙系树,辞祝而去,来春结子无数。”这是一个植物婚嫁的例子,人类的结婚仪式被认为可以为植物的生长作出示范,植物的多产也必须通过合法的结婚仪式才能达到目的。这类传奇当然已经不再是神话,不过它依然能使人们想起历史上的确存在过这样一个时代,那时人们相信自然界中所有事物都是有性别的,它们之所以能够存在,就因为它们的父母养育了它们。在原始人看来,人类、动物、植物、矿物之间的区别并不是不可逾越的,所有物种都是一种独立的存在物,它们对性的要求都是一样的,而且是可以相互转换的。许多民族的神话传说都表明了这一点,归根结底,这种观念都是农耕巫术的延伸,把植物的枯荣作为社会现象的象征在我国古代也有例子。《搜神记·僵树自立》:“哀帝建平三年,零陵有树僵地,围一丈六尺,长十丈七尺。民断其本,长九尺余,皆枯。三月,树卒自立故处。京房《易传》曰:‘弃正作淫,厥妖木断自属。妃后有颛,木扑反立,断枯复生。’”宫中后妃专权会导致枯树自我嫁接的妖兆,这被看作是一种弃正作淫的人和植物之间的感应。

图3-053

随着社会的发展,观念的更迭,人们又把人类社会的贞操观念强加给了植物界。当然,在古代社会中,在绝大多数的情况下,所谓的贞操观念仅仅是对妇女而不是对男子而言的。这一点也充分地反映在人们对植物拟人化的贞操观念中。12世纪时,犹太教哲学家M.迈蒙尼德(M.Maimonides)曾提到,犹太人禁止人们从嫁接过的树上采摘柠檬,以防止人们模仿这种放荡行为。植物的嫁接在他们看来就是一种放荡的性行为。9世纪时,近东著名农业学家伊本·瓦西亚(Ibn Wahshiyah)认为:一棵柠檬树的枝干嫁接在一棵月桂树或橄榄树上,就只能生长出小得像橄榄一样的柠檬。认为只有当太阳和月亮会合之时,嫁接才会成功,而且只能在这种仪式中进行嫁接:被嫁接的树枝必须握在一个美丽的少女手中。而且只有当她和一个不体面和不自然的男子发生性关系时,嫁接才能成功。[28]

总之,人用自己的贞操观念去强加给植物,并为植物的一种特殊繁殖去制定图式。这样一来,植物的嫁接被看作不贞的象征,一种不正当的性关系的结果。人类的不贞为植物的不贞作出了反面的榜样,在神话思维看来,人的躯体和植物的枝干是可以画等号的,植物不贞的果实同样需要人类的不贞为它作出榜样,方能开花结果。如果我们追问这种奇怪的关于植物的贞操观究竟从何而来,那么我们只能说它是从人类的贞操观念中借用而来的。当然,社会生活的变化不仅带来了贞操观念的变化,而且也带来了其他一切观念的变化。在现代社会,植物的嫁接不仅不再是一种不贞的象征,反倒成为一种各种文化相互交融的象征了。著名的野生动物研究者乔伊·亚当森(Joy Adamson)曾经提到一个植物嫁接的例子:在俄罗斯的索契城有一棵1936年栽种的柑橘树,在后来的岁月里,有126位来自世界不同民族的代表为它进行过嫁接,“现在这棵树上已经结出意大利柠檬、美国香栾、橙子和香栾。一些嫁接是为了纪念查理·达尔文、路易·巴斯德(Louis Pasteur)这些名人,而树底下的土则是从托尔斯泰、柴可夫斯基、普希金和圣雄甘地的墓地上运来的。我能为这棵吉祥树嫁接,感到十分荣幸。我嫁接的那棵幼芽象征着我的愿望,这就是希望我以爱尔莎的名义所从事的救助野生动物的工作,将成为一场运动”。这里植物枝干的嫁接在为动物的繁殖作榜样,不过,这次则成为一种好的榜样。[29]我们不难注意到,虽然它的象征意义变了,但是它的象征角色却依然如故。