-

1.1目录

-

1.2第一章神圣世界和世俗世界

-

1.2.1第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

-

1.2.2第二节神庙作为神圣空间的主要标志

-

1.2.3第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

-

1.2.4第四节节日作为对神圣时间的分割

-

1.3第二章人与神

-

1.3.1第一节祭礼·神话·舞蹈

-

1.3.2第二节神像的起源和原始社会的神祇

-

1.3.3第三节巫术·萨满·占卜

-

1.3.4第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

-

1.4第三章一切事物都始于生殖

-

1.4.1第一节天下之化起于农亩

-

1.4.2第二节神话矿物学和神话冶金学———从“有陨自天”到“孕而生铁”

-

1.4.3第三节神话冶金学的变种———炼金术

-

1.4.4第四节两种奇异的婚嫁习俗:凿齿和苦娃达

-

1.5第四章神话的四种基本类型

-

1.5.1第一节创世神话

-

1.5.2第二节太阳神话

-

1.5.3第三节月亮神话

-

1.5.4第四节冥世神话

-

1.6第五章原始文化作为文化科学的主要研究对象

-

1.6.1第一节“文化”概念的历史沿革及其主要争论

-

1.6.2第二节“文化”概念内涵的多重性

-

1.6.3第三节文化趋同的两种理论

-

1.7再版后记

-

1.8人名译名对照表

-

1.9民族译名对照表

-

1.10《朱狄学术论著六种》再版编后记

第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

“圆”的概念在古代早就为各国的思想家所注意,它事实上已经成为一个哲学化的命题。《说文》:“圆,圜,全也。”《吕氏春秋·大乐》:“天地车轮,终则复始,极则复反,莫不咸当。”《荀子·王制》:“始则终,终则始,若环之无端也。”同样,柏拉图也在同样的意义上论述到“圆”:“巨匠造物主(Demiurge)在一个球形中创造了世界,球形是所有形体中最完美的,并且它自身也是均等的。”[109]

荣格(C.G.Jung)认为最初始的完美是圆,与它同源的是球体、蛋和炼金术士的“圆”(rotundum)。[110]圆的美是自满自足的,它既无开端,也无终端:“圆先于世界的完美也先于任何过程,并且是永恒的,在圆中没有前后,所有这些只有当光和意识来临之时方能存在,否则是不存在的。它在一种不明显的神性下晃动,而神性的象征也就是圆。”[111]

在印度佛教名著《弥兰陀王问经》(Questions ofMilinda)中,弥兰陀王就灵魂轮回问题的一则隐喻请教那先比丘(Saint Nagasena),那先比丘在地上画了一个圆圈,问弥兰陀王:“这个圆圈有终端吗?”“不,没有。”“生命之轮无穷尽。”“那链条有终端吗?”“不,也没有。”在佛教的教义中,很早以来就在采用“轮回”(Samsara)这一象征性的形象来说明生死世界循环不已,现世的虚空和无意义,目的就是要使人摆脱人世间的邪恶的循环。恩斯特·卡西尔曾提到东西方的宗教和哲学在“圆”的问题上的区别:佛陀用圆去说明变化的无穷、无目的和无意义;而对赫拉克利特(Herakleides)来说,圆则是圆满的象征。[112]卡西尔所提到的《弥兰陀王问经》,系公元前2世纪末,同时统治了印度和希腊的弥兰陀王和高僧那先比丘的对话录,内容常以车轮作比喻,论及人生无常等教义。它正好说明轮回观念源于车轮的旋转,至少在佛教中是如此。

在古代的中国、埃及、新西兰、古希腊、非洲和印度,圆都意味着世界的始祖,天地都存在于它之中,它是无空间、无时间的结合体。德国人类学家莱奥·弗罗贝尼乌斯(Leo Frobenius)说过:“圆是包含着世界始祖的葫芦。”[113]

那么,“圆”的观念究竟是怎样产生出来的呢?从史前考古学的角度来看,整个旧石器时代还没有出现过一个真正的圆形,它应该是新石器时代的产物,车轮和制陶用的陶轮才是圆的观念的真正始祖。如果它的原型是太阳或月亮,那么它早在旧石器时代就应该出现了。在原始人看来,圆的无穷尽性是依靠它旋转的无穷尽性来表现的,如果不是新石器时代的车轮和陶轮提供了一种真正旋转着的圆的无限性,圆的形象是不会产生的。荣格说“从刻在罗得西亚的悬崖上的古石器时代壁画里,我们看到了在许多栩栩如生的动物形像图案旁边,有个双+字(++)———画在一个圆圈内。像这类的图案几乎在每个文化地区中都多多少少可以找到。”[114]

但他始终没有公布这一图形。据我所知,在整个旧石器时代的岩画形象中,还没有发现过一个真正的圆形。从圆的观念的起源来看,陶轮的可能性要大于车轮,甚至一些陶器上的常见纹饰都和制陶用的陶轮有关。许多纹饰都带有旋转性就是一种明显的迹象。在圆形的轮无始无终这点上,制陶用的圆轮比车轮更为直观。最早对圆的无始无终有着深刻体验的不是哲学家,而是制陶者。在4000多年前古埃及人在纸莎草文书上就写道:“无耻盛行……国家就像陶工的旋盘那样旋转着。”[115]

那么,车轮是怎样发明出来的呢?米尔恰·埃利亚代在《熔炉与坩埚》中认为:双轮马车只有在太阳轮符号被理解后才可能出现。意思是说,车轮是对太阳轮符号的模仿。这里有个问题:假如现实世界中并没有车轮出现,那么神话中的太阳轮符号和太阳神的马车又从何而来?从史前考古学的角度来看,现在并没有可靠的证据来说明太阳轮的符号要早于车轮的存在,而相反的证据倒是不少。所以可以肯定地说,车轮的出现要早于太阳轮符号。

早在石器时代,圆的宗教象征意义已经渗透到许多领域,例如印度教密宗和佛教密宗所崇拜的“曼荼罗”(mandala),它的基本图形也是圆形。它由五、六个同心圆构成。最外圈象征火,凡人不得闯入;第二圈为金刚圈,象征阳光普照;第三圈为八座坟,象征人生如寄;第四圈为莲叶圈,象征极乐世界;第五圈,即最内的一圈,则为曼荼罗本身。它的分布极广,并有多种多样的形式。印度有些地方的曼荼罗最小的同心圆中有五个尖端向下的三角形,象征女性生殖器,和四个象征男性生殖器的尖端向上的三角形构成交叉图形,象征男女交合,我国西藏喇嘛教的曼荼罗则在同心圆外有方框,其四角向内缩进,这样就又构成了四个三角形,每一个三角形的中央又有五个圆圈,内有神像或象征符号。由此可见,它的最基本结构是圆,是宇宙的象征,也是世界上最古老的象征物之一。甚至基督教也有曼荼罗的图案,在中世纪的这类图案中,基督处于最中心的地位,而四个教徒则分布在东南西北四方。

荣格曾认为曼荼罗产生在车轮还没有发明出来的时代,产生于人类自身的内心体验,其渊源不可能来自外在世界的经验。它是心灵的象征物并统辖一切内心世界的经验。它从原始时代开始就成为人类重要经验的一部分了。不过,这种符号不可能出现在车轮之前。因为曼荼罗还有一个名字叫“轮圆具足”,可见它和车轮是有渊源关系的。据说它起源于印度密教教徒修炼时为防止魔鬼闯入,故在地上画一个圆圈,以为防范。

在整个人类发明史上,车轮的发明是一次重大事件。车轮并不是容易发明的,在它之前,人类还经过了一个漫长的驾驭动物的历史。在人类学会驾驭动物之前,他的活动半径十分有限,人类发明的第一个动力加速器就是对动物的驾驭,尤其是马匹的驾驭。旧石器时代的人们是否已经学会了驾驭马匹,这个问题尚待研究。哈佛大学皮博迪博物馆珍藏着一件从法国埃斯佩罗(Espelugues)出土的旧石器时代的马头残片,经笔者仔细观察,它的下颚部位有一道明显的刻痕,呈垂直状,很像是对缰绳所留下的痕迹的模仿。如果情况果真如此,那么人类在旧石器时代就已经在驾驭马匹了。

目前,考古学能提供的驾驭动物的直接证据是在高加索库班贝森(Kuban Basin)地方出土的一件青铜饰物的残片,它表现一个人骑着马正在飞奔。制作年代约为公元前1000年左右,时间已经相当晚,很难作为驾驭术发明的重要证据来看待。

有人认为,根据史前马齿被嚼子造成的磨损所提供的新证据表明,骑马始于6000年前乌克兰的一个名叫Sredni Stog文化的铜器时代社会。“Dereivka是研究古代饲养马匹最重要的考古遗址……这个遗址位于基辅以南155英里第聂伯河的西岸上。……遗址所处的时代是在公元前4300年到公元前3500年之间。对Dereivka遗物进行过的四次放射性碳测代表明,该遗址有人居住的时期是在公元前4000年前后。”[116]有学者则认为骑马术起源于亚洲大草原,而后才传播到世界各地。一般认为,人类是先发明了骑马术,而后才发明了车轮。其实,这是想当然的误解。有的民族是先有马车,而后才学会了骑马术。

车轮的发明是早期人类最重要的发明,它在改变人类的生活方面起戏剧性作用。人类制造工具已经有50万年的历史,但使用车轮却只有6000年的历史。在车轮发明出来之前,整个人类生活节奏是十分缓慢的,一天的活动半径不超过40里,如果算上往返,就不超过20里。这也是原始人的狩猎半径。而他的负重量则不能超过100斤。在原始社会中,文化发展和文化传播之所以十分缓慢,就因为人的活动半径十分有限。而信息的传播几乎全靠不同地区居民的直接接触,如果没有直接接触,文化传播就非常困难。有人类学家认为,一种文化模式从一个地区向另一个地区的传播有时要经历几百年甚至上千年的时间。车轮把空间距离无形之中缩短了。比起原始社会来,文明社会对时间的利用率大大地加强了。有人说:“文明社会和原始社会之间的差异不仅是量的差异,在文明社会中,所有一切都附属于它们在发展进程中兴衰交替的周期循环运动,而在原始社会的发展中却不存在同样的运动。当然,依赖于季节变化的节奏影响着所有的原始社会。但建立在周期性循环上的文明社会却是以千年为距离来加以衡量的。”[117]

最早的车轮可能是由圆木来承担的,它衬垫在巨石之下,用于搬运重物。后来发展为木轮,最后才有辐条式的车轮。有人推测车轮是在公元前4000年时,由撒马利亚人(Samarians)发明出来的。关于车轮的最早记录是约在公元前3500年,由撒马利亚一位会计师所绘制。该车显然是一辆殡仪车,样子甚为古怪,车架前端翘得很高,很像旧式的那种溜冰鞋,这表示它很可能是紧接着橇而发展出来的新产物。[118]

V.G.柴尔德(V.G.Childe)认为,有轮的车子早在公元前3500年时就见于苏美尔人的艺术,而在北叙利亚则可能更早。公元前3000年时,埃及、美索不达米和叙利亚都已普遍使用双轮车、四轮车甚至战车。印度河流域在公元前2500年开始使用双轮车。而在公元前1650年之前,埃及人还没有这类运输工具。车轮不仅兴起了运输的革命,而且在公元前3500年时,就应用于制陶业中的陶轮。[119]

在新石器时代,车轮和制陶用的轮盘是同时发明的。在美索不达米亚,曾发现早王朝三期的驴拉车浅浮雕石饰板,它展示出一辆由四头驴拉着的车子,“目前研究者还不清楚这种可以跨骑的车在现实中究竟如何使用,但是从车上携带的武器可以很明显地看出它们会用于战争或者狩猎”。[120]在瑞典希维克(Kivik)的古庙中还发现过双轮马车的石板装饰画,证明在公元前1200年北欧也有了这类马车。

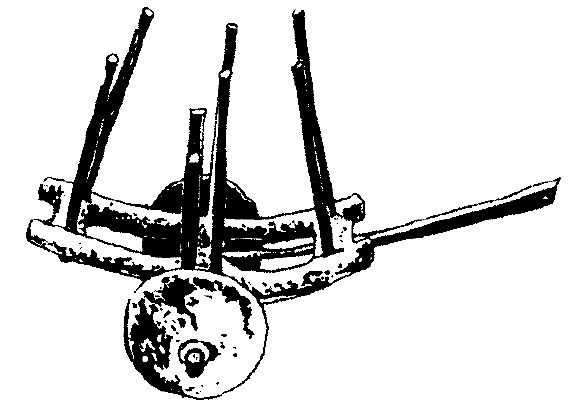

图2-072

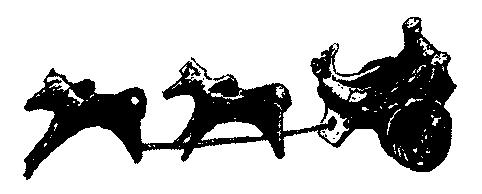

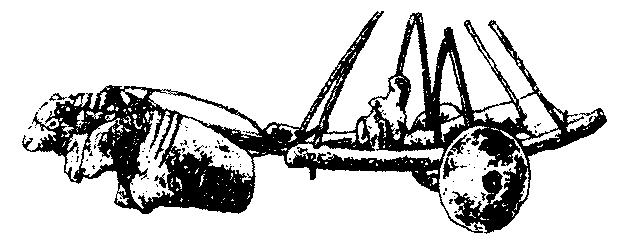

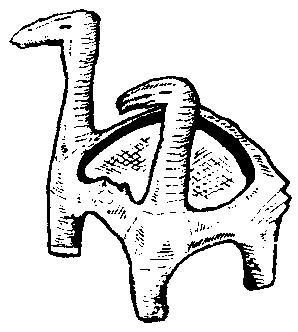

车轮的发明和陶器的发明几乎是同步的,这一点在一些车辆模型上表现得尤为明显。这种模型最早是在原始的农耕社会中发展起来的。也许是因为农耕运输的需要才发明了车辆。而陶器模型的制作也为最早的车辆提供了证明。图2-072为在印度河流域的摩亨朱达罗(Mohenjo-daro)发现的双轮牛车的模型,系用陶土烧结而成。这种牛车时至今日仍然还在印度、巴基斯坦的农村中使用。图2-073为在印度河流域的摩亨朱达罗发现的由两只狗类动物牵引的双轮车模型,它高6厘米,涂以红色,制作年代约为公元前2000年。图2-074为公元前印度河流域库龙巴人(Kurumbas)的泥塑牛车模型,这种车辆于公元前3000年由撒马利亚人传播到亚述,在公元前2500年又传播到中亚大草原和印度河谷。

图2-073

图2-074

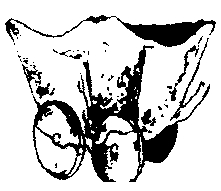

在欧洲也同样发现了一些极为有趣的陶车模型。图2-075为在匈牙利布达凯西(Budakalasz)坟墓中发现的陶制四轮车模型。制作年代为公元前1900年。图2-076为欧洲卡尔梅克大草原(Kalmuk steppe)发现的陶车模型,制作年代为公元前2000年。图2-077、2-078为公元前600年,生活在阿尔泰山以东地区的西徐亚人(Scythians)所制作的陶车模型,于刻赤(Kerch)出土。西徐亚人为游牧民族,曾侵入叙利亚、俄国南部和伊朗北部。图2-079为前南斯拉夫弗尔莎茨(Vrsac)出土的由三头水禽动物牵引的三轮车玩具,上面坐着一个鸟头神灵。制作年代为公元前1200年左右。车辆的发明究竟是由亚洲传入欧洲还是相反,或者是欧亚两洲各自独立地发明了这一重要工具,还需要作进一步的考察,而从上述车辆模型来看,欧亚两洲制作车辆的年代很难有先后的区别,而且也没有明显的传播方面的联系。这是文化趋同的一个同功不同源的例子。

图2-075

图2-076

图2-077

图2-078

图2-079

我国是应用车辆最早的国家之一,甲骨文中已经有各种形体的“车”字以表示殷代各种车辆不同的形制。殷代的各种车马葬也证明对车辆的应用已经达到很高的水平。殷代车马坑中车轮的轮径约1.22米,周长3.7米以上,其速度已经相当可观。根据神话传说,我国在石器时代早就发明了车辆。《国语·鲁语下》:“昔禹致群神于会稽山,防风氏后至,杀而戮之,其骨节专车。”《世本作篇》:“奚仲作车。”《管子·形势》:“奚仲之为车也,方圆曲直,皆中规矩准绳。”《史记·夏本纪》:“(禹)陆行乘车,水行乘船。”

李约瑟认为,龙山人民很可能已知道利用带轮的乘具,他还谈到有一种“鸠车”,“所谓‘鸠车’,是一个青铜质的或陶质的鸟像安放在三个轮子上。许多收藏中国古物的地方都存有这种物品,在埃及和欧洲许多遗址也发现过这种‘鸠车’。欧洲的类型有些是几只鸟栖在一种像炮车一样的架子上。鸠车是一种玩具呢,还是一种宗教崇拜物?在旧大陆的两端,这种东西究竟可以分别推到哪个古老年代?这些问题还没有答案。”[121]这样看来,前面提到的车辆模型有些就是鸠车了。

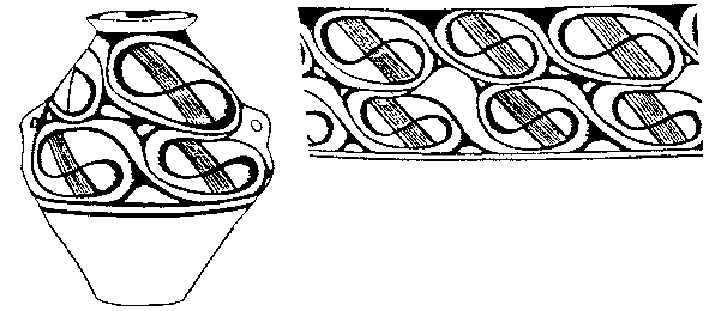

最早的轮有两种,除了车轮外还有制陶用的陶轮,陶轮的发明要早于车轮。中国新石器时代的有些陶器是轮制的。在仰韶文化的遗存中,曾发现底部带有明显轮旋纹的陶碟以及轮制的小陶碗和轮制的镂空陶豆座。至少表明在仰韶文化晚期遗址中已经有了轮制陶器。明显的事实是,新石器时代陶器装饰上的二方连续图案首先要依赖于“圆”的发现,而这种周而复始的“圆”却可以在制陶的陶轮上轻易地被发现,如果说二方连续是新石器时代陶器装饰的基础,那么圆也就是二方连续的基础。陶器上的装饰不管有什么样的目的,它总是不可避免地在围绕着圆旋转。只有圆才使一条装饰带的首尾衔接成为可能,所以可以说,圆是装饰基础的基础。这样看来,陶轮、陶器、二方连续装饰图案三者在同一个时代产生出来就绝非偶然,它们之间是相互关联的。

一些研究者相信,许多图案都有着它们的原型,它们是在表现实际事物中自然而然地变化发展而来的,并非出自艺术家的凭空构想。为了寻找装饰的精确意义,他们总是把首要的目标放在装饰符号的还原上,这种做法从某种角度来说是正确的,最抽象的东西也总要有一些现实的根据。但这种还原是十分困难的。装饰图案总是一种变形,在古代,这种变形又由于经过几代人的沿袭和模仿而变得面目全非。就像《周易·系辞上》所说:“通其变,遂成天下之文。”“文”本身就是“变”的结果,想寻找“原文”绝非易事。而且,某些装饰图案的原型也可能仅仅是某种观念的产物,特别是某种宗教观念的产物,而并非是某种具体事物,即使勉强还原,可能失之毫厘,差之千里。在装饰中除了宗教观念可能在起作用外,也并不能排除原始艺术家完全出于对装饰的爱好,这种装饰并无原型可寻。这样说,并非等于完全否认还原的可能性,个别的还原是可能的。有时装饰符号和它的原型之间可能存在着很大的区别,例如,太阳是圆的,但它的装饰符号在许多民族那里都以十字形来象征。对加纳中部的阿散蒂人(Ashantis)来说,尼安科波(Nyankopon)是太阳的化身,有四臂的十字架是他的象征,十字架的四臂代表罗盘的四个方位,太阳被认为是天穹的动力中心。[122]

这种看法是和我国新石器时代十字纹相一致的。

在西方,十字架历来被看作是基督受难的象征,同时也是基督教或天主教的象征。而当我们追溯它的起源时,会发现它有着非常复杂的历史。十字架最早发现于埃及尼罗河的边界上,最早的原型是一根横木和一根竖木相交叉,被捆绑在一起,它用来指示尼罗河洪水的高度,实际上也就是用来测定尼罗河增水用的水位计。在相应的季节中,如果河水未能涨到应有的高度,那么当年的农作物的收成将要受到影响。无论是丰收还是饥荒,十字架总是在作为生命或再生的象征符号而受到崇拜,或作为衰败或死亡的形象而令人恐惧。这就是十字架最早的起源之一。然而,在尼罗河流域的居民把十字架作为象征符号来使用之前,在印度早就有了十字架,并且也同样把它作为生命和再生的象征符号来使用。最早的古文物收藏家都同意埃及的十字架是随着居民的迁移而从印度移植过来的。更有甚者,十字架或十字形还有一种性的起源。它是牙齿的隐喻,从属于古代宗教中自然肉体的一部分,本质上是属于人体的,对一些最早信仰的研究将揭开它的秘密。在印度、中国和埃及,都曾把它作为一个宗教的类概念来看待,它是一种符号的体现,这种符号呈现有关生育或再生的事实,人类在心灵成熟之前,生育机能早就成熟了。[123]

我国新石器时代陶器装饰纹样中有一种十字纹,它的来历就很值得研究,它的一种变体“卐”,更明确无误地和太阳崇拜有关。这个符号据说起源于印度,在梵文中“卐”意为吉祥,它是太阳或火的象征。在古代的印度、中国、波斯和希腊都有这种符号。如果“卐”代表太阳或火,那么“十”字符号也应该代表太阳或火。因此,有理由认为下面的几种装饰图形都和太阳崇拜相关。图2-080为甘肃临洮寺洼山出土的“十”字纹彩陶。图2-081为甘肃榆中马家坬出土的彩陶盆的内彩图案。图2-082为青海乐都出土的彩陶壶上的“十”字纹。图2-083为青海乐都出土彩陶罐上的“卐”符号。

图2-080

图2-081

图2-082

图2-083

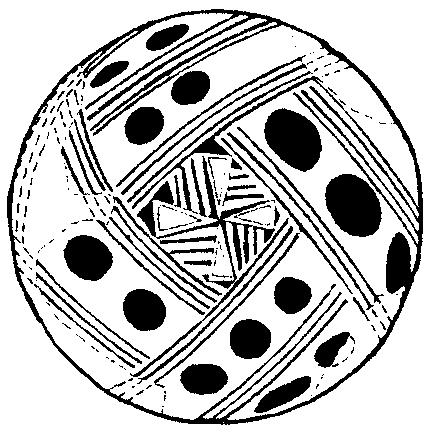

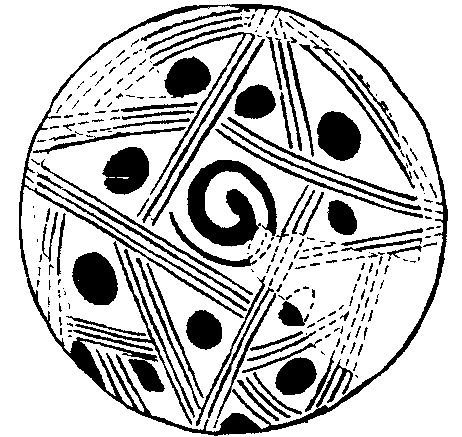

和中国新石器时代陶器装饰所表现的各种抽象观念相似,欧洲在新石器时代农耕社会开始之际,陶器装饰及其表现的各种抽象观念也得到很大发展。据一些西方学者的考察,在欧洲新石器时代的陶器纹饰上已经有明确的“年”的符号:一个十字形的交叉符号,它的四端指向宇宙的四个角。这种由欧洲农耕民族创造的符号,其使用十分普遍,而且从新石器时代一直延续至今。它基于这样的信仰:“年”是一种围绕着四个基本方位的周期性运行,这种符号的目的是促进和保证宇宙周而复始地循环,帮助宇宙通过月亮的盈亏圆缺以更换季节。在东巴尔干文明中有些陶器纹饰有十字形或蛇形居于中心点的符号,它的循环性图案体现着与宇宙的循环相同一,带弧形的线条和可能是代表星辰的圆点为整个图案添加一种动感。图2-084、图2-085为罗马尼亚坦戈(Tangiru)出土的带有十字形和蛇形母题的画盘,属东巴尔干文明,制作年代约为公元前5000年。

图2-084

图2-085

这种十字形符号以及它的多种多样的衍生符号在欧洲新石器时代及后来铜石并用时代的农耕社会的陶器中屡见不鲜,一些研究者认为:它是一种促使动植物和人类周期性生长的表意符号,是一种保证生命继续的符号,生命就存在于线条的流动和循环之中,自然规律不会被死亡的力量所中断。一些欧洲古代文化研究者曾经把欧洲新石器时代的陶器符号分成两个基本范畴:一部分和水、雨、蛇、鸟相关;另一部分则和月亮、植物的生命周期、四季的变化、生命的诞生和死亡的轮回相关。前一种符号由一些并行的线条、V形线条、锯齿形线条、人字形线条、波浪形线条、螺旋形线条所构成;后一种符号则由交叉线条、环形交叉线条以及由这种线条组成的基本母题所派生出来更为复杂的结构所构成,这些基本母题象征着一个有着四个角的世界,或新月、触角、毛虫、蛋和鱼等。以蛇和其他抽象衍生物所组成的螺旋纹是古代欧洲另一个重要的装饰母题,它贯穿着整个欧洲的新石器时代和铜石并用时代,直到古代欧洲文明的唯一继承者米诺斯文明期,这一装饰母题从未被其他任何一种装饰母题所代替。蛇的神秘的能动性,它的特殊习性以及周期性的蜕皮和恢复活力,必然对新石器时代的农耕民族能激发起一种有力的情感反应,作为一种对蛇的神话化结果,整个宇宙原动力被归功于它,在祭礼用的器皿上,双蛇相联的形象意味着蛇的螺旋形力量能使世界成为圆形。图2-086为前南斯拉夫南部波洛丁(Porodin)出土的双蛇陶盆,用于祭礼仪式,制作年代为公元前6000年。图2-087为乌克兰西部弗拉基米罗夫斯卡(Vladimirovka)出土的彩陶罐,蛇的形象盘绕着大雨滂沱的激流,属库库特尼文化期,制作年代为公元前5000年。

图2-086

图2-087

1970年,在意大利阿普利亚(Apulia)的奥特朗托(Otranto)曾发现新石器时代的洞穴岩画,但其主题和欧洲旧石器时代的岩画迥然不同,主要形象不是野兽,而是蛇、螺旋形的线条、类型化的半人半蛇的形象,可见当时的欧洲,蛇是人们普遍崇拜的对象。

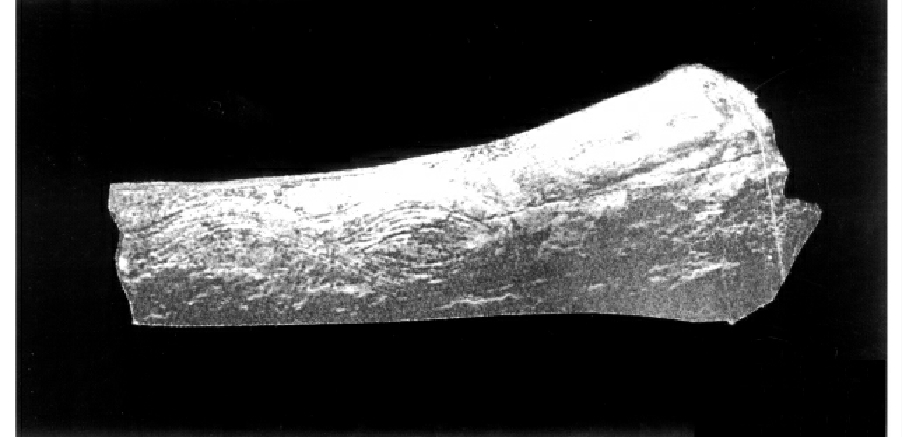

很多民族都以鱼、蛇、蛙、龟等水生动物为崇拜对象,我国汉代的画像砖中伏羲和女娲也都是人首蛇身。在新石器的陶器纹饰上更常常出现鱼、蛙、龟的形象。这里可能有许多不同的原因,其中原因之一就是古人常常把祭礼场所建造在靠近水的地方。中国古代也同样如此。蔡邕《明堂月令记》:“辟雍”乃“取其四面周水,圜如壁”,可见它是四面是水的祭礼场所。图2-088为山西朔县峙峪遗址发现的骨雕,距今28135年。图2-089为兴隆遗址发现的旧石器时代的鹿骨棒,距今已有13065年的历史。它三面雕有水纹,很可能与举行祭礼仪式的场合接近水面有关。它可能是件巫师手中的法器,相当于欧洲旧石器时代的指挥棒(baton de commandement)。这两件骨雕的发现实现了我国旧石器时代艺术品的零的突破,其意义十分深远。它们的发现者都是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的尤玉柱教授。由此可见,考古学材料的发掘和搜集,往往是受考古学家头脑中的问题所制约的。

图2-088

图2-089

我国仰韶文化的彩陶装饰中有不少鱼的装饰,形式各异,这绝非偶然。《周易·系辞下》:“作结绳而为网罟,以佃以渔。”网罟既可以用来捕鸟,也可以用来捕鱼。古代典籍中涉及鱼崇拜的记录不少。在新石器时代陶器的纹饰上也有网罟的图案。

《诗经·大雅·灵台》:“王在灵沼,於牣鱼跃。”

伏生《尚书大传》:“吕尚钓于磻溪,得鱼,腹中有玉璜。”

《淮南子·地形训》:“后稷垄在建木西,其人死复苏其半,鱼在其间。”

《山海经·大荒西经》:“有鱼偏枯,名曰鱼妇,颛顼死即复苏。……蛇乃化为鱼,是为鱼妇。颛顼死即复苏。”

也许正因为古人相信鱼能使人死而复生,故半坡人面鱼纹彩陶盆专门用于覆盖儿童的瓮棺,其主要目的在于希望死者能够复活,至少能使其灵魂不死。仰韶文化的彩陶装饰,鱼的形象占有重要地位;龙山文化则有贝雕鱼饰;河姆渡文化有木鱼、陶鱼及陶片上的鱼纹;红山文化有石鱼;大溪文化有含鱼葬俗,四川巫山大溪墓地曾发现一中年男子遗骸,口含两条大鱼的鱼尾,鱼头则置于死者腹上,目的也同样想使死者复活。1976年在河南安阳小屯西北地殷代墓葬中也曾发现一儿童骨架,其口中含有玉鱼6件。可见这种葬俗和信仰源远流长。鱼既然能起死回生,当然就成为新石器时代陶器装饰的主要对象之一。

鱼类食物在古代有着极其重要的地位,摩尔根曾把捕鱼看作是原始的五种生存技术之一,是人类最早的一种人工食物。由于狩猎不能保证收获,捕鱼就成为维持生存的专门手段,正是依靠了鱼类食物,人类才摆脱了气候和地域的限制。我国古代也有同样的记录。甲骨文中,“渔”字从鱼从又,或从鱼从网,或从鱼从又从网,有时“渔”和“鱼”相通。《尸子》:“燧人之世,天下多水,故教民以渔。”古代典籍中,涉及以鱼作祭献的记录也不少。《礼记·月令》:季冬之月,“命渔师始渔。……鱼先荐寝庙。”《礼记·王制》:“庶人夏荐麦,麦以鱼。”《礼记·曲礼》:“凡祭宗庙之礼……槁鱼曰商祭,鲜鱼曰脡祭。”在用鱼作祭祀之用时,其仪式也十分烦琐,连鱼头的朝向都有一定的规矩。《礼仪·注疏》卷四十七:“司士三人升鱼腊肤,鱼用鲋,十有五,而俎缩减,右首进腴。”疏:“右首进腴,亦变于食生也者,凡载鱼为生人,首皆向右。进鳍,其祭祀亦首皆在右。进腴生人、死人皆右首,陈设在地,地道尊右故也。”如图2-090东汉画像石中所描绘鼓舞宴飨,画面主体为一方案,案上突出了鱼的形象,头尾皆伸出盘外。[124]

图2-090

捕鱼是一项重要的活动,直到今天,一些渔猎者在捕鱼前,要进行“祭网”的仪式:“点上香后,鱼把头大声叨念:‘网啊,这一季冬捕了,就看你的了。你帮俺们多捕鱼;你能帮我们,你有这个能力。等俺们打上鱼,再祭祀你呀!”[125]

由此可见,在新石器时代的彩陶上出现网罟纹饰,也可能和“祭网”的仪式有关。我国古代所谓的神兽“玄武”,实际上是龟蛇的合体,同样属于水生动物崇拜之列。《楚辞·远游·补注》:“玄武谓龟、蛇,位在北方,故曰玄;身有鳞甲,故曰武。”《后汉书·王梁传》:“玄武,水神之名。”李贤注:“玄武,北方之神,龟蛇合体。”图2-091为中国古代的玄武像。

图2-091

在欧洲的新石器时代,水生动物同样成为重要的装饰形象。鱼的符号通常是作为女性生殖器或男性生殖器、或灵魂的符号、或生命的神秘状态出现的。[126]尤其是鱼和蛇由于它们和男性生殖器有一种视觉和动感的相似性而被看作是同一种东西。早在旧石器时代马格德林期的洛顿(Lortet)洞穴中有一件雕刻器表明:一条鱼被插入一只驯鹿的生殖器中。[127]在希腊的几何形装饰中,则把鱼的形象描绘在马的外阴部。公元前700年左右维奥蒂亚(Voiotia)花瓶上的蜂神,其子宫处也有鱼。鱼在这里所扮演的角色显然与生命的重生和循环的观念有关。而蜂神的头则表现为公牛的头。

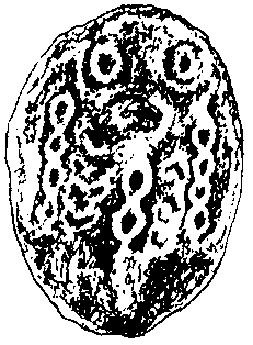

在公元前7000~公元前6000年间,欧洲的狩猎和渔猎民族在多瑙河两岸曾建造半埋在地下的棚屋,在这些棚屋附近的地面上,发现过各种和鱼有关的石质小雕塑,在54件雕塑中有15件具有半人半鱼的特征,它们大多具有祭礼仪式的目的,有些鱼的形象像蛋,而且加以拟人化。在前南斯拉夫北部铁门(Iron Gates)附近的利潘斯基维拉(Lepenski Vir)发现的雕塑可生动地说明这一点。[128]图2-092~图2-096为在前南斯拉夫利潘斯基维拉发现的鱼形雕塑。图2-092由沙岩石雕成,整体呈蛋形,可能是鱼和妇女形象的混合,制作年代为公元前6000年。图2-093为鱼神雕像,由蛋形石雕成。图2-094为在前南斯拉夫中部莱斯科瓦茨(Leskovas)附近发现的陶残片,上有鱼的形象,属温恰文化。图2-095为鱼面水神,上刻有锯齿纹、菱形纹、人字纹以象征水流,制作年代为公元前6000年。图2-096为神人同形的鱼神雕像,头部为圆雕,手臂和乳房则以线雕勾勒,有着鱼的眼睛和嘴,人的鼻子,制作年代为公元前6000年。为什么只有在多瑙河地区才有这些鱼神雕塑,答案是不言而喻的。有人曾把这些蛋形的鱼神称为“多瑙河神灵”,它的区域性是十分明显的。这种雕塑也曾在欧洲其他以农耕为主的新石器时代的遗址中发现,在温恰文化中,鱼文化仍然起着重要作用,一些陶器往往具有鱼的装饰和外形。当然,在世界的其他地区也有同样情况。例如,在澳大利亚特罗布里恩塔瓦的伊基波洞穴中,就发现许多鱼的形象,有的鱼已经被箭或茅刺穿,可能是种渔猎巫术的痕迹。

图2-092

图2-093

图2-094

图2-095

图2-096

区分装饰和象征之间的界限是最困难的问题。中国古代器物装饰中争论最大的就是关于饕餮纹的起源之争。首先采用“饕餮”这个名称来解释青铜器纹饰的是宋代的《玄和博古图》,其后就众说纷纭,概括起来主要有这样几种。

自律说。出自《吕氏春秋·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及自身,以言报更也。”正义通云:“又古器有饕餮,垂腹,赢其面,坐则似人,下有若承盘者,敦彝器只有兽面,无身,皆以寓诫也。”就是说,饕餮之所以出现是因为当时的奴隶主要用这种装饰符号来提醒自己不要太贪婪。饕餮吃人未果,反而把自己害了。这种解释因为有文字作为根据,所以从者甚多。《吕氏春秋》的这种说法其实并不新鲜。按照传统的说法,“铸鼎象物”目的之一就是要起训诫作用。这种解释虽然有文字记载,但并不一定靠得住。以为奴隶主会有这样严格的自律意识,难免有涂脂抹粉之嫌。事实上,所谓“食人未咽”的形象不仅我国有,其他国家也有。例如在今天墨西哥雷莫哈达斯(Remojadas)地方的古代印加文化遗址中曾经出土了一件雕塑头像,乍看起来,很像是食人未咽的形象(见图2-097),但实际上它是一个戴着美洲虎头盔的武士的头像。这个例子充分说明望“文”生义是非常靠不住的。由此看来,把饕餮看作是食人未咽,这种解释究竟是否正确很值得怀疑,也许从《吕氏春秋》开始,对它的解释就已经完全错了,它和食人未咽根本毫无关系。

图腾说。它的早期为怪兽说,特指神话传说中的一种恶兽。据服虔引《神异经》:“饕餮,兽名,身如牛,人面,目在腋下,食人。”1963年,在山东日照两城镇龙山文化遗址中,在一件石器上发现的兽面纹饰和饕餮纹十分相似,而半坡彩陶上有鹿纹;江苏邳县大汶口遗址中发现有猪头纹;马家窑文化马厂类型和幸店文化的彩陶上有狗纹。这样,地下发掘说明图腾之说不无根据。

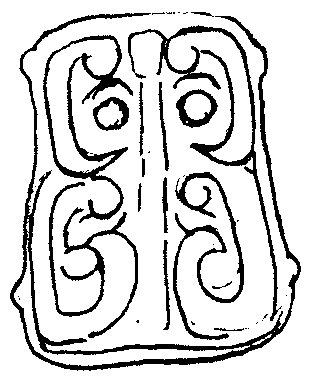

图2-098、图2-099为山东日照两城镇出土的石锛上的饕餮纹。图2-100为河南偃师二里头出土的镶绿松石饕餮纹铜饰牌,它是至今为止我国发现的最早的青铜器之一,它所镶嵌的饕餮纹也是目前所发现的最早的青铜器中最早的一例。图2-101为商代青铜器饕餮面具,其原型为水牛,现存美国印第安纳大学艺术博物馆。图2-102为商代铜器饕餮纹。图2-103为商代妇好墓出土的妇好盘上的饕餮纹(原作中它还带有一个龙的身体)。从以上的图形中,我们不难发现饕餮纹的来龙去脉,它的原型很可能是牛,甚至是水牛。

图2-097

图2-098

图2-099

图2-100

图2-101

图2-102

图2-103

最近,台湾学者陈独烛先生在《饕餮考》一文中对此又有新解。他认为“饕餮”两字广州话的发音为t'ou t'im,比之于“图腾”两字的发音totem十分相近,其差只如毫厘之于千里。“况所谓饕餮者皆属危险动物,又用作器具之记符,都与‘图腾’定义合,是饕餮及totem,直二而一者也。”[129]陈文还谈到一位叫赛登法登(Seidenfaden)的英国人的说法,饕餮即马卡拉(Makara),则更无充分根据。马卡拉不可能和饕餮有任何联系,因为它最初是印度宗教中树神约克夏斯(Yakshas)的形象,直到目前,它仍然是印度教、佛教和旨那教(Jaina)的象征物之一。有时它带有鳄鱼的特征,有时又带有鲸鱼的特征。它的原型总是和水生动物相关。虽然也有人认为它是从地中海地区盛行的海怪形象中转换而来的。在波斯人的神话中就有海怪的形象,因此它有可能是前雅利安时代(Pre-Aryan)开始在印度河流域流传。公元前356~公元前323年,马其顿国王亚历山大王(Alexanderthe Great)在公元前325年入侵,很可能给印度带来了类似于希腊神话中的波塞冬(Poseidon)之类有关海神的神话。在此基础上结合印度本土的各种神话因素,才创造出马卡拉的形象。而且它的形象在其发展过程中有所变化,“从惟我独尊的怪兽变成了天使的坐骑”。[130]

此外,拉什顿·科朗博恩(Rushton Coulborn)的《文明的曙光》(The dawn of civilijation)一书中有一件出土于爪哇(Java)的青铜油灯的插图,其说明是:“其原型来自印度的马卡拉(Makara),是神话中具有大象躯干的一种海洋动物。”[131]我们可以清楚地看到,它和饕餮纹饰毫无关系。见图2-104。

图2-104

我国在公元前1100年~公元前771年的西周就有了饕餮的形象,要比亚历山大王的入侵早出几百年,在这种情况下,两者怎么可能等同呢。陈文指出:“原夫饕餮鬼面,并非经常表示同一生物,其周围缘饰,亦不全等,且变化颇大。余以为饕餮鬼面,原非鬼面,只是一种动物之头颅。”此说甚有新意,为前人所未有。不过把图腾和饕餮作语言学的等同必须要追溯到史前时代。陈文的主要根据是和美洲印第安人的来源问题联结在一起的,他认为这是由于在当时白令海峡是美洲和亚洲“隔衣带水”的桥梁。但这个问题是有争论的。所以,认为“饕餮”可以和“图腾”在语言学上画等号的看法仍然是有困难的。

贪欲说。《左传·文公十八年》:“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿。侵欲崇侈,不可盈厌;聚敛积实,不知纪极。不分孤寡,不恤穷匮。天下之民以比三凶,谓之饕餮。”杜预注:“贪财为饕,贪食为餮。”《神异经·西南荒经》:“南方有人马,身多毛,头上戴豕,贪如恶狼,好自积财而不食人谷,强者夺老弱者,畏群而击单,名曰饕餮。春秋言饕餮者缙云氏不才子也。”这是把一种恶习进行人格化,这种解释比较符合饕餮两字的原来含义,即主要是制贪食者而言。《汉书·礼乐志》:“贪饕险诐。”颜师古注:“贪甚曰饕。”但用来解释饕餮纹饰却并不妥当。用来解释所谓食人未咽的形象则更加没有说服力。

辟邪说。“辟邪”原指中国古代神话传说中的一种神兽,它有驱邪的作用。《急就篇》:“射魃辟邪除群凶。”颜师古注:“射魃、辟邪,皆神兽名。”南朝陵墓前常有辟邪石像。因此,把饕餮纹饰理解为具有辟邪的作用当然是一种最常见的解释。卫聚贤先生认为:“《吕氏春秋·先识》所言饕餮乃系古凶人之名,见于《左传·文公十八年》,其‘有首无身,食人未咽,害及自身’,乃印度神话,他混而为一。宋以来所谓饕餮纹,实即鸡羊,取吉祥之义。正面为羊头,羊头两面的为侧面鸡形。后来铸铜器的对于花纹的来源不明,将羊的角变曲了,眉变长了,眼珠及嘴均大了。侧面的鸡变成如草蔓如龙如蛇。与原形大异,乃目为怪物,而名为饕餮。”[132]

所谓“食人未咽”的饕餮可能有更加复杂的内涵。李济先生说:“我的一篇名为《商朝装饰艺术的诸种背景》(Diverse Background of the Decorative Art of the Shang Dynasty)的论文中,我曾试图证明商朝铜器上所见的动物艺术非常可能是由木雕演变而来的。在这一类的重要例子中,首先要指出一个称为‘肥遗’的怪兽图案。肥遗是一头类似饕餮的东西,二身交结。这一图案是从侯家庄帝王陵墓HPKM1001大墓的椁顶模写下来的,无疑这是中国艺术史上此类图形的最早例子之一。这种图案在中国经历了若干变迁,从来都以不同的式样出现。它在武梁祠以两个分开的人形出现(原注:容庚的武梁祠大墓拓片照片1934年发表于《燕京考古社专论》第三期。另参看沙畹:《两汉时期中国的时刻》[La Sculpture sur pierre en Chine au temps des deur dynasties Han],图版24,巴黎,1893)……亨利·法兰克福认为这种蛇形起源于苏美尔人。商朝的‘肥遗’也是从同一起源中受到启发,经过了若干修正,以适合中国的传统。”[133]

E.H.冈布里奇在《秩序感》一书中认为饕餮纹饰的主要作用在于驱邪,他引用沃尔特·希尔伯格(Walter Hilburgh)一个极为风趣的解释:在许多民族的信念中,魔鬼什么都不怕,就怕被搞糊涂,因此,绳结、迷宫、纠缠在一起的东西和其他形式的不确定性被认为对那些无处不在的邪气具有很好的抵御作用。“这些传说中的野兽不仅可以使魔鬼的眼睛无法理清它身上的乱结,同时又可以使自己具有巨龙的神威,所以它们尚能在自己创造的迷宫中安然生存。”[134]

冈布里奇曾经把饕餮纹饰和美洲海达人的图案进行比较,认为它们都是“拆半律”的表现,这是很有意思的。不过他也指出,人类学所研究的文化问题中很少有比中国艺术和古代美洲艺术之间是否有亲缘关系这一问题更有趣又更棘手的了。

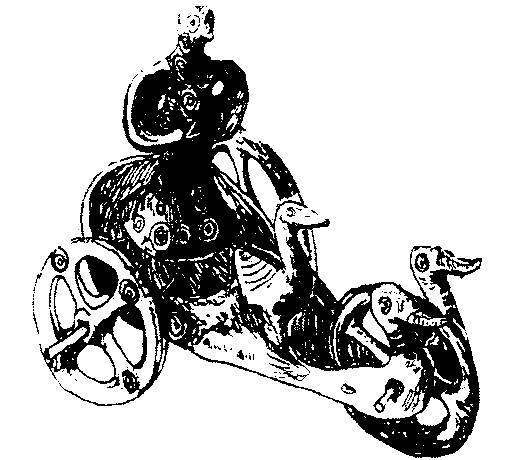

和“食人未咽”相关的还有“虎食人卣”(又称“虎乳人卣”),它有两件,一件在法国池努奇博物馆,另一件在日本泉屋博古馆。这两件青铜器无论在大小、纹饰上均无多大差别。日本泉屋博古馆的“虎食人卣”高35.7厘米;法国池努奇博物馆的“虎食人卣”高35.2厘米,相差甚微,它们可能属于“系列产品”。但令人费解的是,这两件“虎食人卣”,虎口中的人像都显得很安详,一点也没有恐惧的表情,这就引起很大的争论。有学者认为,它们应该称为“虎乳人卣”更为贴切,这可能是古代巫师作法的一种场景。巫师正在虎口中借助于虎的通神能力,与天上的神灵进行沟通。图2-105为法国巴黎池努奇博物馆所藏“虎乳人卣”。

图2-105

《礼记·郊特牲》:“迎虎,为其食田豕也。迎而祭之也。”这是在时间上最贴近商代虎乳人卣的一段文字。此话说得非常蹊跷,老虎怎么能听懂人的话,乖乖地跑到田里来吃野猪呢?也许是一种仪式性游戏,是人所扮演的虎神?迎虎就相当勉强了,何况祭虎?古代文献中提到老虎的不多,《礼记·郊特牲》中的这几句话很值得研究。但无论是“迎虎”也罢,“祭虎”也罢,都说明人对老虎的态度不错,不是一种“吃”的关系,而是一种“迎”和“祭”的关系。这对我们理解虎乳人卣具有指导性的意义。

人类与猛兽的关系十分复杂和微妙。有人提到,在1887年或是1888年,一位探险者在非洲的坦干伊喀发现了一个临河而居的村庄。在那里,狮子们走在当地土著人中间,从不伤人,而那些居民则将它们奉为上帝。当意味着庆祝节日的咚咚声响起时,它们会成群地前来参加,坐下来有礼貌地等待着人们分给它们一些小羊腿或是山羊肉什么的。每只狮子都有自己的名字,当部落首领向它们打招呼时,它们会有所回应。当狮群中的一员因为意外或是年老而死去时,整个村子的居民会前去悼念。这种视一种独特的动物为部落群体的祖先的图腾崇拜,在很大程度上驯服并保护了一些非洲地区的最难了解的动物。豹子和狮子一样,都有它们自己的巫师和崇拜者。他们在自己的脸上刻上疤痕,使那看上去像是豹子的抓痕或是豹子胡须的样子。变成动物或是与之合作,在世界各地对男女巫师来说,是司空见惯的本领。这赋予他们超凡的能力,但也给他们带来了特殊的冒险和义务。

居住在那嘎山的人们相信,男巫师和他的豹子是一体的:当豹子被猎人追逐时,男巫师也会到处乱跳,好像试图逃跑的样子;而假如豹子被打死了,男巫师也会相继死去。每一个猎豹者过去乃至今天所仍然害怕的,是动物的复仇———那并非是在它真的被杀死时,而是在它流血和身体疼痛的时候。无论何时,当狩猎者使自己猎杀的动物流血时,他就得把自己的胳膊刺出血来以示歉意。“人们认为老虎是复仇心较重的神,需避免杀害它们,甚至不要面对面地遭遇它们。在西伯利亚东部,人们由于害怕遭报复,甚至不敢言虎。任何人若踩着老虎的脚印,都还赶紧留下食物,念上几句驱邪的咒语而匆匆离去。”[135]这样看来,“虎食人”的解释就值得重新考虑了。

【注释】

[1]哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg):《艺术与词》,载G.巴特科克(G.Battcock)编:《概念艺术》,纽约1973年版,第154页。

[2]参见埃伦·迪萨纳亚克(Ellen Dissanayke):《审美经验和人类进化》,载《美学与艺术批评杂志》1982年冬季号。

[3]V.G.霍普伍德:《梦,巫术与诗》,载《美学与艺术批评杂志》1951年第12期。

[4]B.弗朗西斯·古默里:《诗的起源》,纽约1901年版,第106、112、345页。

[5]中华世纪坛艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第58页。

[6]《五十奥义书》,中译本,1995年版,第92页。

[7]塞缪尔·诺厄·克雷默(Samuel Noah Kramer):《古代世界的神话学》(Mythologies of the AncientWorld),纽约1961年版,第8页。

[8]简·埃伦·哈里森:《忒弥斯:关于希腊宗教社会起源的研究》(Themis: AStudy of the Social Origins of Greek Religion),克利夫兰1957年版,第328页。

[9]克莱德·克拉克霍恩(Clyde Kluckhohn):《神话与祭礼:一种普遍的理论》(Mythsand Rituals:a General Theory),载《哈佛神学评论》1945年第35卷,第47~79页;参见安东尼·F.C.华莱士(Anthony F.C.Wallace):《宗教:一种人类学的观点》(Religion:An Anthropological View),纽约1966年版,第107、104、243~244页。

[10]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第76页。

[11]埃德蒙·利奇:《海兰·布尔马政治体系:卡钦人社会结构的研究》(Political Systems of Highland Burma:A Study of Kachin Social Structure),剑桥1954年版,第13~14页。

[12]埃德蒙·利奇:《文化与交流》,中译本,1990年版,第45~46页。

[13]C.列维-斯特劳斯:《从蜂蜜到骨灰》(FromHoney to Ashes),纽约1973年版,英译本,第354页。

[14]凯瑟琳·勒维:《古希腊喜剧艺术》,中译本,1988年版,第132页。

[15]亨利·A.默里(Henry A.Murry)编:《神话和神话创造》(Myth and Myth Making),波士顿1959年版,第355~356页。

[16]克莱德·克拉克霍恩:《神话与祭礼:一种普遍的理论》,载《哈佛神学评论》1954年第35卷,第45~47页。

[17]W.理查德·康斯托克(W.Richard Comstock):《宗教与原始宗教研究》(The Study of Religion and Primitive Religions〕,纽约1972年版,第38~40页。

[18]罗德尼·斯达克(Rodney Stark)、罗杰尔·芬克(Roger Finke):《信仰的法则》,中译本,2004年版,第114页。

[19]南希·D.芒恩(Nancy D.Munn):《祭礼语境中的符号:社会活动的一个方面》(Symbolismin a Ritualc Ontext:Aspects of socialaction),载J.J.霍尼格曼(J.J.Honigmann)编:《社会和文化人类学手册》(Handbook of Social and Cultural Anthropology),芝加哥1973年版。

[20]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第219页。

[21]转引自罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克:《信仰的法则》,中译本,2004年版,第49页。

[22]《帕斯卡尔思想录》,中译本,2005年版,第140页。

[23]李安宅:《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学研究》,2005年版,第81页。

[24]罗伊·斯特朗(Roy Strong):《欧洲宴会史》,中译本,2006年版,第8页。

[25]爱德蒙·利奇:《文化与交流》,中译本,1990年版,第62页。

[26]参见罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克:《信仰的法则》,中译本,2004年版,第118~119页。

[27]李安宅:《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学研究》,2005年版,第14~15页。

[28]保罗·韦纳(Paul Veyne):《没有信仰的行为与没有观众的艺术品》,载《第欧根尼》,中文版,1989年第1期。

[29]张亮采:《中国风俗史》,2005年版,第4页。

[30]A.泰戈尔(A.Tagore):《孟加拉的缚罗多仪式》,转引自德·恰托巴底亚耶:《顺世论》,中译本,1992年版,第138页。

[31]汉斯·罗伯特·尧斯(Hans Robert Jauss):《审美经验和文学解释学》,明尼苏达大学1982年版,第13页。

[32]维克托·特纳(Victor Turner):《符号的森林:恩登布人祭礼面面观》(The Fores of Symbols:Aspects of Ndembu Ritual),伊萨卡1967年版,第19页;《苦闷的鼓声:赞比亚恩登布人宗教进程的研究》(The Drums of Affliction:A Study of Religious Processes Among the Ndembu of Zambia),牛津1968年版,第274~275页。

[33]埃里奇·纽曼(Erich Neumann):《意识的起源和历史》(The Origins and History of Consciousness),普林斯顿大学1973年版,第108页。

[34]克利福德·格尔茨(Clifford Geertz):《文化的解释论文选》(The Interpretation of Cultures:Selected Essays),纽约1973年版,第118页。

[35]罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克:《信仰的法则》,中译本,2004年版,第133页。

[36]张亮采:《中国风俗史》,2005年版,第5页。

[37]哈伊姆·奥菲克:《第二天性———人类进化的经济起源》,中译本,2004年版,第79~80页。

[38]J.布德:《人与兽———一部视觉的历史》,中译本,2001年版,第20、97页。

[39]埃文斯—普里查德:《努尔人———对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述》,中译本,2002年版,第48页。

[40]中华世纪坛艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第69页。

[41]洛克:《人类理解论》,中译本,上册,1981年版,第104页。

[42]黑格尔:《美学》,中译本,1979年版,第二卷,第167页。

[43]《五十奥义书》,中译本,1995年版,第395页。

[44]爱德华·泰勒:《人类学》,中译本,1993年版,第107页。

[45]罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克:《信仰的法则》,中译本,2004年版,第116页。

[46]玛丽亚·金博泰斯:《古代欧洲的面具》,载美国《考古学》杂志1974年10月号。

[47]凯瑟琳·勒维:《古希腊喜剧艺术》,中译本,1988年版,第18页。

[48]C.列维-斯特劳斯:《面具的奥秘》,中译本,1992年版,第89页。

[49]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第106页。

[50]让·多米尼克·拉茹瓦(Jean Dominique Lajoix):《塔西里·N-阿吉的奇迹》(Merveilles Du Tassili N-Ajjer),第15页。

[51]卡森·I.A.里奇(Carson I.A.Ritchie):《非洲岩画艺术》(Rock Art of Africa),新泽西1979年版,第49页。

[52]保罗·S.温格特(Paul S.Wingert):《原始艺术,它的传统和风格》(Primitive Art,Its Traditions and Styles),纽约1962年版,第33~36页。

[53]C.列维-斯特劳斯:《面具的奥秘》,中译本,1992年版,第14页。

[54]纳尔逊·A.洛克菲勒(Nelson A.Rockefeller):《原始艺术的杰作》(Masterpieces of Primitive Art),纽约1978年版,第50页。

[55]让·韦尔东:《中世纪之夜》,中译本,2007年版,第112页。

[56]参见C.列维-斯特劳斯:《面具的奥秘》,中译本,1992年版,第128~132页。

[57]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第106页。

[58]罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克:《信仰的法则》,中译本,2004年版,第130页。据《简明不列颠百科全书》,第9卷,第531页“主保圣人patron saint”条:“专门保护某一个人、社会、教会或地方并为之代祷的圣徒。主保圣人的选定往往是根据他与守护对象的真实或假想的联系。”

[59]埃德蒙·波尼翁:《公元1000年的欧洲》,中译本,2005年版,第131页。

[60]阿图罗·卡斯蒂廖尼(Arturo Castiglion)i:《医学史》(AHistory ofMedicine),中译本,2003年版,上册,第19~20页。

[61]张亮采:《中国风俗史》,2005年版,第8~9页。

[62]汪宁生著:《古俗新解》,2001年版,第98页。

[63]丁山:《中国古代宗教神话考》,1988年版,第445页。

[64]张亮采:《中国风俗史》,2005年版,第156页。

[65]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第52~53页。

[66]乔治·尼奥拉泽(Georg Nioradze):《西伯利亚人中的萨满教》(Der Schamanismus bei d.Sibirischen Volkern),加图拉斯1925年版,第1页。

[67]李约瑟:《中国科学技术史》,第2卷《科学思想史》,中译本,1990年版,第147~148页。

[68]李约瑟:《中国科学技术史》,第2卷《科学思想史》,中译本,1990年版,第149页。

[69]O.诺兰(O.Norland):《萨满作为一种“非现实的”经验》(Shamanismas an Experiencing of“the Unreal”),载C.M.埃茨曼(C.M.Edsman)编:《萨满研究》(Studies in Shamanism),斯德哥尔摩1967年版。

[70]库特·拉斯马森(Knud Rasmussen):《伊格卢利克爱斯基摩人》(Iglulik Eskimos),载《第五北极远征队的报告》,哥本哈根1929年版,第VII卷,第127页。

[71]奥克·奥尔马克(Ake Ohlmarks):《萨满问题研究》(Studien ZumProblemdes Schamanismus),隆德1939年版,第19页。

[72]章太炎:《原儒》,载《国故论衡》下卷。

[73]参见安东尼奥·阿马萨里:《中国古代文明》,中译本,1997年版,第143页。

[74]吉田祯吾:《宗教人类学》,中译本,1991年版,第14页。

[75]林耀华:《民族学研究》,1985年版,第487~489页。

[76]A.E.詹森(A.E.Jensen):《原始人中的神话与祭礼》(Myth and Cult among Primitive Peoples),芝加哥大学1963年版,第214页。

[77]E.陶伯(E.Taube)和M.陶伯(M.Taube):《萨满和史诗》(Schamanen und Rhapsoden),莱比锡1983年版。

[78]威廉·施密特(WilhelmSchmidt):《神的观念的起源》(Der Ursprung der Gottesidee),第VI卷,明斯特1935年版,第80、141页;《文化的道路》(Wege der Kulturen),载《人类学研究》(Studia Instituti Anthropos)1964年第20卷,第174页。

[79]D.汉德尔曼(D.Handelman):《瓦肖人萨满的发展》(The Development of aWasho Shaman),载《人种学》杂志1967年第6期,第451页。

[80]理查德·诺尔:(Richard Noll)《作为一种文化现象的心理形象的培养,萨满信仰中视觉的作用》(Mental Imagery Cultivation as a Cultural Phenomenon:the Role of Visions in Shamanism),载《现代人类学》杂志1985年8~10月号,第443~462页。

[81]YE.D.普罗科菲耶娃(YE.D.Prokofyeva):《埃内特人萨满的服饰》(The Costume of an Enetes Shaman),载H.N.迈克尔(H.N.Michael)编:《西伯利亚萨满研究》(Studies in Siberian Shamanism),多伦多1963年版,第124页。

[82]S.希洛戈罗夫(S.Shirokogoroff):《鄂温克人的心理情结》(Psychometal Complex of Tungus),伦敦1935年版,第324、325页。

[83]A.P.埃尔金(A.P.Elkin):《高级土著居民》(Aboriginal Men of High Degree),纽约1977年版,第56页。

[84]D.F.马克斯(D.F.Marks):《心理形象生动性的个体差异及其功能效果》(Individual Differences in the Vividness of Mental Imagery and Their Effect on Function),载P.W.希恩(P.W.Sheehan)编:《形象的功能与性质》(The Function and Nature of Imagery),纽约1972年版,第83页。

[85]J.L.马多克斯(J.L.Maddox):《巫师:萨满特征和发展的社会学研究》(The Medicine Man:a Sociological Study of the Character and Evolution of Shamanism),纽约1923年版,第44页。

[86]道尔吉·班扎诺夫:《Cernaya vera ili samanstvo u mongolov》,彼得堡1891年版。

[87]彼得·弗斯特(Peter Furst):《萨满的基础和连续性》(The Roots and Continuities of Shamanism),载安妮·特鲁布拉德·布罗兹基(Anne Trueblood Brodzky)编:《石头、骨头、皮肤:祭礼和萨满的艺术》(Stones,Bones and Skin: Ritual and Shamanic Art),多伦多1971年版,第21页。

[88]金梁:《台湾史料》,上册,中国历史博物馆馆藏抄本。转引自赖亚生:《巫师“通鬼神”现象阐释》,载《民间文学论坛》1992年第4期,第32页。

[89]赵志忠:《萨满的世界·尼山萨满论》,2001年版,第161~162页。

[90]转引自蒙田:《蒙田随笔全集》,中译本,1996年版,第42、44页。

[91]J.布德:《人与兽———一部视觉的历史》,中译本,2001年版,第64、72~75页。

[92]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第58页。

[93]埃文斯-普里查特:《阿赞德人的巫术、神喻和魔法》(Witchcraft,Oracles and Magic among the Azande),牛津1937年版,第258页。

[94]E.亚当森·霍贝尔(E.Adamson Hoebel):《人类学,人的研究》(Anthropology:The Study of Man),明尼苏达大学1972年版,第509~510页。

[95]A.L.克罗伯:《人类学》(Anthropology),伦敦1948年版,第209页。

[96]阿图罗·卡斯蒂廖尼:《医学史》,中译本,上册,2003年版,第26、147页。

[97]A.L.克罗伯:《人类学》,伦敦1948年版,第209页。

[98]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第111页。

[99]北京大陆桥文化传媒编译:《考古探险·再现历史的神秘辉煌》,2006年版,第91页。

[100]参见J.D.S.彭德尔柏莱(J.D.S.Pendlebury):《克利特考古学引言》(The Archaeology of Crete:A Introuction),伦敦1939年版,第118~119页; A.E.詹森(A.E.Jensen)编:《神话、始祖和客观世界》(Mythe,Mensch und Umwelt),1950年版,第79页。

[101]关于美索不达米亚和埃及文字的发明,可参见H.法兰克福:《近东文明的诞生》(The Birth ofCivilization in the Near East),布卢明顿1954年版,第49~50页。

[102]莱斯利·A.怀特(Leslie A.White):《文化的科学,人类及其文明的研究》,纽约1949年版,第33页。

[103]汪宁生:《古俗新解》,2001年版,第38~39页。

[104]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第59页。

[105]李零:《“式图”与中国古代的宇宙模式》,载香港《九洲学刊》1991年春季号,夏季号。

[106]李零:《中国方术考》,2000年版,第13页。

[107]保罗·温格特:《原始艺术,它的传统和风格》,纽约1962年版,第25页。

[108]米尔恰·埃利亚代:《神秘主义、巫术与文化风尚》,中译本,1990年版,第78页。

[109]柏拉图《蒂迈欧》(Timaeus)。

[110]C.G.荣格:《心理学和炼金术》(Psychology and Alchemy),索引“Rotundum”条。

[111]埃里奇·纽曼:《意识的起源与历史》,普林斯顿大学1973年版,第8页。

[112]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第123、136页。

[113]莱奥·弗罗贝尼斯:《大陆文化》(VomKulturreichdes Festlandes),柏林1923年版,第112页。

[114]荣格:《探索心灵奥秘的现代人》,中译本,1987年版,第156页。

[115]转引自《当代美国哲学论著选译》,1991年版,第4集,第122页。

[116]大卫·安东尼,迪米特里·特勒琴,托卡斯·布朗:《骑马的起源》,载李伯谦、徐天进编著:《考古探秘》,1999年版,第56~57页。

[117]皮季里姆·A.索罗金(PitirimA.Sorokin):《社会与文化原动力》(Social and Cultural Dynamics),纽约1941年版,第138~142、428~432页;《社会、文化和人性》(Social,Culture and Personality),纽约1947年版,第584~634页。

[118]《轮》,阿姆斯特丹,中译本,1975年版,第12页。

[119]V.G.柴尔德:《远古文化史》,中译本,1990年版,第115~116页。

[120]中华世纪坛艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第81页。该书第80页有驴拉车浅浮雕石饰板的实物照片。

[121]李约瑟:《中国科学技术史》,中译本,1990年版,第1卷,第166页。

[122]E.G.帕林德:《非洲传统宗教》,中译本,1999年版,第43页。

[123]参见沙·罗科(Sha Rocco):《性神话学》(Sex Mythology),伦敦1848年版,第5~6页。

[124]参见《南阳两汉画像石》,1990年版,图121。

[125]曹保明:《最后的渔猎部落》,2004年版,第159页。

[126]参见玛丽亚·金博泰斯:《公元前6500~公元前3500年古代欧洲的女神和男神———神话和祭礼的形象》,伯克莱和洛杉矶1982年版,第107页。

[127]卡尔·亨策(Carl Hentze):《神话与符号》(Mythes etSymboles),安特卫普1932年版,第113页。

[128]德拉戈斯拉夫·斯尔乔维克(Dragoslav Srejovic):《欧洲第一座纪念碑雕塑:在利潘斯基维拉的新发现》(Europe's firest Monumental Sculpture:New Discoveriesat Lepenskivir),伦敦1972年版。

[129]陈独烛:《饕餮考》,载台湾《文物与考古》1986年第4辑,第27页。

[130]参见拙著:《原始文化研究》,1988年版,第553页;马卡拉的演变图则参见该书第554页插图。

[131]拉什顿·科朗博恩:《文明的曙光》,普林斯顿1959年版,插图26。

[132]卫聚贤:《中国考古学史》,2005年版,第46页。

[133]李济:《中国文明的开始》,2005年版,第23~24页。

[134]E.H.冈布里奇:《秩序感》,中译本,1987年版,第452页。

[135]J.布德:《人与兽———一部视觉的历史》,中译本,2001年版,第237、152页。