第三节巫术·萨满·占卜

巫术是迄今为止所发现的人类最早的一种文化模式,它几乎和人类同样的古老。例如,中国的山顶洞人在人骨旁边撒上赤铁矿粉末,假如只是为了修饰一下尸体,那就不是巫术;但假如是想让死者复活,那就是一种巫术了。欧洲的尼安德特人(Neandertal)就有了巫术性质的对熊的祭礼仪式,在法国南部勒贡当洞穴(Regourdon)中,曾经发现了熊的葬礼。在瑞士德拉贡(Dragon)的莱尔洞穴(Lair),熊的头盖骨和下颚明显被搜集在一起密藏在由石头堆积起来的石柜中,洞口则被大石板加以密封。在瑞士的德拉琴—洛赫(Drachen-loch)则发现了没有下颚的熊的头盖骨,在它的右侧,放置了一只熊的大腿骨、颧骨和颅盖骨。这种对熊骨的特有的安置明显是和巫术仪式有关。根据这种对熊骨的处理方式去推测尼安德特人的巫术信仰当然是件困难的事情,不过,把它看作是种带有巫术倾向的祭礼仪式则并不过分。按照科罗拉多(Colorado)和犹太州的犹他印第安人(Ute Indians)的神话中的说法,他们的舞蹈是向熊学来的,这是一种为了庆祝熊从冬眠中苏醒过来的舞蹈,当他们跳这种舞蹈时,他们相信人和熊的友谊会变得更加牢固,人的安全将更有保障。可见这种舞蹈的巫术性质也是很明显的。巫术出现得这样早,以至有的人类学家认为它是没有起源可言的。

巫术和原始宗教是很难区别的。一般说来,巫术不祈求神灵,而是想借助于某种超自然的力量来操纵事件的发展方向。如果祈求上天下雨,那就是宗教;如果跳一个舞来迫使上天下雨,那就是巫术了。巫术不是一种神灵对人的支配关系,而是一种平等关系。人不是祈求施舍,而是想对超自然力量进行强迫性操纵。“巫术是指所有操纵超自然力量来获得回报(或避免代价)而不提及神或者没有关于存在的一般性解释的努力。当一个天主教徒佩戴圣克里斯托弗(St.Christopher)徽章以保旅途平安时,那不是巫术,因为徽章的力量被归于守护圣(patron saint),而他的力量又被归结于上帝。这徽章的含义在于跟上帝的交换。但是,当一个新纪元信徒把‘神秘的’水晶放在他或她的枕头底下以便医治感冒时,这就是巫术。”[58]

在世界文明的摇篮时代,巫的产生和一场大迁移相关。大概在公元前9500~公元前7500年之间,地球开始变暖,这就是所谓的北方气候期。在前北方气候期之后,大西洋气候期之前,全球气候温暖干旱,海平面下降,海水再次侵入陆地。这样,幼发拉底河、底格拉斯河、尼罗河和印度河等三角洲地区的沼泽地变得干旱甚至枯竭,后来同样的过程又发生于中美洲的秘鲁和伊朗中部沙漠地区。这样一来,这些地区居民的生存成了问题而被迫迁移。大迁移是需要许多知识的,于是就导致了对一些迁移中的领袖人物的神化,一些人被认为具有超凡的能力,他们被赋予某种神奇的力量,甚至具有神性的外貌,这些人就是最早的专业化了的巫。他们排除干旱,通过改造河流和构筑堤防来控制河流。他们还积累星象知识,制定历法,依靠这些最原始的科学手段来使农耕过程变得规律化。直到现在,在世界各国的古代文献中还不难看到他们的影子。在远古时代,巫就是当时的知识分子。

一些神话人物往往受命于患难之时。《孟子·滕文公上》:“当尧之时,洪水横流,泛滥于天下。”《韩非子·五蠹》:“上古之世,人民少而禽兽众;人民不胜禽兽虫蛇……构木为巢,以避群害……曰有巢氏。”这些发明了种种技艺的神话英雄常常是某种巫术宗教体系的奠基者,也只有他们才能得到神的启示和帮助。《越绝书·外传记地》:“禹始也忧民救水。”《尸子辑本》:“授禹河图。”《拾遗记·夏禹》:“禹尽力沟洫,导川夷岳,黄龙曳尾於前,玄龟负青泥於后。”这些神话祖先的功绩常常有神的帮助而获得成功。要去深究它究竟哪些成分是真,哪些成分是假,是不可能的事情。这些神话传说中的领袖人物往往具有奇异的面貌,《尸子·君治》:“禹长颈鸟喙。”《春秋纬合诚图》:“伏羲龙身牛首。”《史记·五帝本纪·正义》:“有蚩尤兄弟八十一人,并兽身人语,铜头铁额。”《孝经援神契》:“神农……宏身而牛头,龙颜而大唇。”这种非人非兽、非人非神的外貌不免让人怀疑他们其实都是化了妆的巫,或是被人们加以神化的巫。

19世纪末,法国人类学家E.涂尔干(E.Durkheim)从澳大利亚获得了巫术仪式的证据。在1895年,他创办了《社会学年刊》(L'Annee sociologique);在1897~1898年的《社会年刊》第2卷上,他发表了《宗教现象的定义》一文,认为巫术是一种社会需要转变为行为并得到社会认可的结果,它总是带着渴望或恐惧,希望能满足某种需要,并始终坚信所需要的东西肯定能够出现。巫术仪式经常像哑剧似地再现它的愿望,并自发地产生出来,群体总能发现他们自己所扮演的巫术仪式是作为一个整体而出现的。在《宗教生活的基本形式》(The Elementary Forms of the Religious Life)中,他说:巫术没有教会,巫师只有个体的信徒而没有教会。

巫的出现是一种世界性的现象,在原始社会中巫术几乎是无处不在的,正如人类都需要经过一个石器时代一样,人类也都需要经过一个巫术的时代。而且整个石器时代巫术盛行,所以石器时代也就是巫术时代。不过,巫术盛行的时间远远超过了石器时代,在某些地区甚至一直延续到现代。一些文明古国,如中国、埃及、巴比伦、印度、秘鲁和欧洲地区无不都是如此。弗雷泽曾经指出,即使一些国家的宗教体系有所不同,或同一个国家在不同时代的宗教有所不同,但交感巫术的原则和实践却在任何时候和任何地方都保持了实质上的相似。

在中世纪的欧洲,巫术特别盛行,它甚至被运用于天体:“由于吼叫,人们相信能够将其光芒带给新的月亮,或者带给因为月食而变得黑暗的月亮,或者相反,也可能会指望通过月亮的光辉来建造房子或者举行婚礼。”[59]

古代有巫而无医,或者说,巫就是医,“巫”和“医”是不可分割的。古代巫医最辉煌的成就就是脑外科手术。远在新石器时代,原始巫医已开始运用脑外科手术去医治精神病患者,并认为这是由于魔鬼作祟的缘故:“原始人甚至在很古的时代便已掌握惊人的外科手术。最早的器械是用锐利的石制成,用以取出各种异物、放血、切开脓肿及划痕等,他们还用这些器械施行大手术,例如穿颅术。1875年,普卢尼埃尔(Prunieres)和布罗卡得(Brocard)首先报告,在新石器时代穿颅术为常行的手术,这是我们已有客观证据可以证明的最古老的手术。穿颅术的施行起始或许由于摘除颅骨骨折的骨片,然后可能是出于巫术的理由施行,其手术是用锐利的燧石迅速做圆形切除。穿颅术也施行于尸体,在其生前曾行过穿颅术的颅骨上,切除一小圆骨作为驱邪物。此种曾行穿颅术的颅骨于世界各地均有发现,此点可以说明古代医学与现今的原始种族的医学相似。有时一颅上见有五个孔,是因为生前反复痉挛,为驱鬼而穿颅,或系于死后采取避邪骨所致。所有这些手术来源于魔鬼或巫术观念者无疑较治疗观念者为多。”[60]

在古代,巫和医是不分的。《论语·子路》中孔子引南人言曰:“人而无恒,不可以作巫医。”俞樾平议:“巫、医,古得通称。此云:‘不可以作巫医’,医亦巫也。”《公羊传·隐公四年》:“于钟巫之祭焉。”何休注:“巫者,事鬼神祷解以治病请福者也。”因为在古人看来,所有疾病都是由妖魔鬼怪作祟的结果,只有巫师才有能力驱除妖魔,因此,巫即医,医即巫,医之先即巫,后来巫也就理所当然地被统称为巫医,不仅中国如此,其他许多国家也都如此,巫医有时也采集药物或用针砭治病,不过这常常是种辅助的手段而已。只有当巫医的地位不断受到冲击时,古代的医药才渐渐摆脱巫术的阴影而日趋独立。《史记·扁鹊仓公列传》:“信巫不信医,六不治也。”这可能是中国医学史上医和巫开始分家的第一个独立宣言。如果说,在原始社会,巫术尚有其积极的一面,那么到了近现代,它的作用就完全是消极的。但是,直到清末民初,巫术仍然盛行。以至于有人痛心疾首地说:“淫祀巫觋之盛,固由于民智未开,而医药之不讲求,实为其总因。……最可怪者,若吾萍及湖南土俗,有病必曰神为祟,辄延巫觋救治,不问其有无效验也。……病者服之,即因而死,不归咎于神,但归之于命而已。”[61]

《说文》:“巫,祝也。女能事无形以舞降神者也。”巫与舞也是不分的。所有舞蹈除了娱乐作用外还有健身作用,《吕氏春秋·古乐》:“民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达,故作为舞以宣导之。”历来人们常常把“巫”和“舞”画等号,其实两者的区别是很大的,古代的歌舞概念和现代有所不同,娱乐性的成分很少。汪宁生先生在《释“武王伐纣前歌后舞”》中说:“‘武王伐纣前歌后舞’传说的产生,与巴人曾以‘歌舞以凌’方法参加这次战役有关。所谓‘歌’,就是高唱战歌或高声吼叫;所谓‘舞’就是先锋或先头部队作出冲杀和刺击的恐吓性动作;大武舞即是模拟这些动作而产生的。”[62]

魏晋时,巫舞又和杂技联系在一起,明显带有表演和娱乐的性质。《晋书·夏统传》:“迎女巫章丹、陈珠二人,并有国色,庄服甚丽,善歌舞,又能隐形匿影。甲夜之初,撞钟击鼓,间以丝竹,丹、珠二人拔刀破舌,吞刀吐火,云雾杳冥,流光电发。”就如同现代的一场杂技表演。

丁山先生说:“这群神祇,春秋以前,都著于列国的祀典;每个神祇,巫觋祝宗之流都按其神性编制一套神话,以教戒当时封建主们洁诚精享不可慢怠了鬼神。于是乎产生了西游记封神榜式的训语、瞽史之记。这类训语,‘古人以为神’,后世历史家误认为古代的圣王贤相或是暴君污吏,更认真的当作史实诵读;于是巫觋祝宗所传说的神话,到了晚周都演变成信史。……不但燧人、伏羲、神农、秦汉以后所谓‘三皇’、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜等及秦汉以后所谓‘五帝’都是天神地祇,即夏、殷、周、秦四代‘本纪’的开国以前世系,何莫非神话多而史实少呢!”[63]这是非常重要的提醒:不要把神话当作历史。

虽然历史上各个时代都有巫,但原始社会的巫和封建社会的巫,其作用是大不相同的。随着社会的进步,巫的作用由正面走向反面:“昔者圣人处未开化之时代,知神权迷信之难以猝破也,故本神道以设教,而巫觋在所不禁。观《周礼·春官》可知矣。春秋以降,淫祀渐兴,诅祝多有……以至六朝,巫觋盛行。……大抵当时社会上迷信巫觋,已成为一种之神经病。”[64]

在非洲,巫医则是指那种专门为中了巫术的人治病的,即为那些被认为是受到巫术伤害或攫走了灵魂的人治病。他们所医的就是“妖巫”之术。巫医是和妖巫相对立的。不仅在非洲,世界的其他一些地区的巫医同样有这种使命。巫医的目的并不仅仅在于治病,而且还要负责驱除妖巫。他常常又兼任占卜,并依靠占卜辨认出妖巫。总之,巫有好坏之分。和世界其他地区不同,在非洲,巫师是反面角色,很多不幸都被归咎于巫术,尤其是意外死亡。但除非恶果已经降临,不然巫术一般是很难被常人发现的。这些人其实就在人们的身边:可能是某个熟悉的邻居,可能是姻亲,更有甚者,是个家里人。巫师被认为是“吃人的灵魂”,被施巫术的人会无缘无故地生病死去。“更有甚者,有的法师还挖出死人的尸体,把尸体变成半死不活的可怕的僵尸:‘Zombies’(僵尸)这个词,源于刚果语,原意指受精神力量控制的物体。”[65]

巫的一种最普遍的形式就是“萨满”。“萨满”一词最早来自俄罗斯的通古斯(Tungus)。按照人类学家们原来的意见,它流行的地区是有限的,主要集中在亚洲北部和中部以及美洲、印度、印度尼西亚等地区,但后来也在南美和其他地区发现。在不同的民族中它有着不同的名称。在蒙古,它称为“波古”(boge);在西伯利亚的约库特人中,它称为“奥荣纳”(oyuna);在突厥—鞑靼人(Turko-Tatar)中,它称为“喀木”(kam);在爱斯基摩人那里它称为“昂可可”(angakok);在朝鲜人那里它称为“木达其”(mudang),等等。“萨满”(Shaman)一词的语源问题直到现在还没有一致的意见。[66]因此就导致了一些学者在其意义上的分歧。在通古斯语言中,它意指一个被疯狂的热情所摆布的人。萨满流行的地区集中在亚洲的中部以及美洲、印度、印度尼西亚等地区。但后来令人惊异地在南美的阿鲁亚克人(Aruak)、加勒比人(Carib)和图比人(Tupi)中都曾发现有此信仰。覆盖面之大,令人惊异,从白令海峡一直到斯堪的纳维亚边界。在帝俄时代官方的报告中曾经把萨满和伊斯兰教、基督教相提并论,但萨满并非一种独立的宗教,也缺乏一种高度发展了的宗教形式,其宗教的内涵也往往由于地区的不同而不同,例如有的萨满信仰中有神的观念,有的则没有。人类学家称美洲的巫医为萨满,和巫师一样,萨满能通天地,是人和神之间进行沟通的桥梁。萨满信仰及其仪式可能是现存最早、最普遍的原始宗教仪式。

李约瑟说:“萨满教(Samanism)这个词是指从白令海峡一直到斯堪的纳维亚边界的乌拉尔—阿尔泰人,包括拉普人和爱斯基摩人的土生土长的宗教。人类学家也常称美洲土人中的行医者为萨满,这也不无道理,因为两者的行事很相似。正如今天仍可在许多部族中看到的,萨满教崇拜的是一种多神教或多鬼教的自然崇拜,有时有一个至高无上的神,但往往是没有。它的‘教士’的装备最有特征的是一套鼓、矛和箭,主要是以法术治病(驱走使病人着魔的邪)和占卜(仍用胛骨卜法)。这些萨满被看成是人和神之间的居间人,他们借助于一种精神异常或癫痫似的状态而进入自我催眠,这时他们就被认为是旅游于神、鬼的所在;然后回来宣布他们和鬼神谈话的结果。”[67]他认为《史记·秦始皇本记》中所说的“求仙人羡门之属”中的“羡门”就是萨满。[68]如果确实如此,那么这就是最早的萨满记录了。

萨满的主要特征在于他具有一种特殊的能力。可以在神与人之间或精灵与人之间充当调停者。一些人类学家习惯于把某些降神仪式的主持人称为萨满。在狩猎部族中常常可以见到萨满信仰或类似于这种信仰的痕迹,萨满是狩猎社会中的中心人物,原始公社的神经中枢。他也是“表演艺术家”,在人和超自然力量之间进行调解并规定两者的关系,当他陷入幻觉轻步走动时,算是到了阴曹地府,并和那里的灵魂交往,在他作出这种行为时,他自身的灵魂和肉体已经分离,灵魂深入冥府,肉体留在人间。萨满的经验是一种“非现实的经验”,心理形象通过祭礼仪式被强化,祭礼仪式能诱使意识状态的改变,巧妙地操纵主体在心理和生理方面的易变性。[69]

在萨满仪式临将结束时,萨满像是刚从阴曹地府中回来。[70]当萨满主持仪式时,往往表现为神灵附体,浑身抽搐颤抖,这种所谓的迷狂状态有各种各样的原因,除了装神弄鬼之外,还可能由于服用致幻药或由于先天性的精神错乱甚至是癫痫所致。一些学者曾经专门研究过“北极歇斯底里症”(Arctic hysteria),希望能找到萨满信仰在心理学上的起因。[71]

章太炎说过:“阳(佯)狂为巫,古所恒有。”[72]但一位对我国甲骨文感兴趣的意大利学者认为,中国古代先民的崇拜对象是“帝”,他是森林、人类和宇宙的主宰,因此,“甲骨文中的宗教恰恰不能被看作是萨满教的表现。……寻找神示的主角们并不像萨满教所认为的那样拥有超人的才能,不是在神情恍惚的状态下活动的”。[73]从外表观察萨满的神志昏乱,无论是多么高明的心理学家还是精神医学专家,都难以准确判定究竟是真正的神志昏乱还是故意假作神志昏乱。……而且,实际上在心理学意义上进入神志昏乱状态的萨满,也不见得每次仪礼都进入这一状态。”[74]

我国的黑龙江、内蒙古、新疆等地都有萨满的信仰。例如在鄂温克人中就十分普遍。达斡尔族的固有宗教是萨满教。主持萨满教仪式的人叫做“萨满”,做萨满的人,有男有女,都不是专业性质的,平时在家中劳动生产和普通人一样,只是在替人驱鬼治病的时候,以神佛代言人的身份出现,所以“萨满”虽是一个普通人,但却具有双重人格。如果病人的身体恢复健康,便会成功成为一个“萨满”,如果是不幸病死了,老“萨满”还要重新物色新“萨满”。“‘萨满’一面祷告,一面摇着鼓,在病人的周围蹦跳,还要把鼓贴近耳边听三次声音。一直到什么时候结束了蹦跳,坐了下来,就表示神佛已经附体了。这时‘萨满’的身体发抖,脸上变颜变色,开头便问有什么事情。”[75]

“人类学家已经习惯于把某种类型的祭司称为‘萨满’,这种祭司最惊人的特点在于他们有一种心理能力使他们能在人与神之间以及在神与神之间充当调停者,并且能随机应变地进行活动。”[76]有人认为萨满是一种最古老的宗教形式,生活在地球上的第一个人就是萨满,他们的知识是通过一种不间断的方式传递给我们的。[77]

萨满就是巫医,它是从母系社会的农耕文化和一种有关动物的宗教观念中产生出来的,北部地区的萨满文化和来自南方地区的萨满文化相一致,在许多地区的文化中,萨满主要由妇女来承担,萨满与众不同的地方仅仅在于她常常为一种奇特的精神状态所占有。[78]

在美洲的瓦肖人(Washo)中,萨满在仪式中所感受到的视觉形象,可以用来治病并预测病情的发展趋向,因此心理形象在萨满中起着重要作用。[79]

正如希腊神话中阿波罗之子阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)是医神和预言者那样,萨满用视觉形象去诊断和治疗疾病。在研究了萨满的视觉形象的训练方法后得出结论说:这种训练基本上可以分为两个阶段:第一阶段:初学者要通过各种心理和生理的技巧去增强视觉心理形象的生动性;第二阶段:训练的目的在于增强对视觉形象经验的控制力。这两个阶段是不可分割的,对形象的控制力是随着形象的生动性的增长而增长的。[80]

萨满的神灵附体的非正常状态可能出自两种原因:一种是有意培养起来的无意识的人格分裂,这种特殊的精神体验被冒充为神灵附体;另一种就是萨满从小就有精神分裂或癫痫之类的疾病。究竟是“神圣状态”在起作用还是“病理状态”在起作用,或者是两者的混合,则要看具体情况而定,不能一概而论。一些西方的心理学家对萨满的“心理形象”(mental imagery)十分痴迷,并进行了广泛的研究。有学者认为:萨满有一套技巧能诱使心理形象出现,例如他们蒙住自己的眼睛,目的就在于去增进他们全神贯注的心理能力,以进入到另一个神灵的世界中去。[81]

有学者根据他自己的实地考察后得出结论说:鄂温克人(Tungus)“有许多方法可以使幻象产生出来”。“他们的萨满仪式经常在黑暗中进行,萨满的服饰和法器的设计实际上也是为了去加强视觉的心理幻象的产生。”[82]有人曾对澳大利亚原住民中的萨满在获得视觉心理形象所运用的技巧,提供了一个有趣的实例:“当你看到一个老人在帐篷中静坐时切勿打扰他,否则他就会向你咆哮。你切勿靠近他,因为他静坐是为了自己‘看’。他集中思想去感受和听,也许还会以一种特殊的姿势躺倒,这样,当他入睡后他就能‘看’。他能看到一些朦胧的视像,听到远处人们的谈话,他起身去寻找他所看见的东西,但是他找不到它们,于是他只好又以一种规定好的姿势躺下,像以前他能‘看’的时候那样,把头枕在枕头上。然后他再起身,告诉他的助手们去强化他们身上的力量(miwi),这样当他躺下时,他们也就能看和感觉,虽然他眼前没有别人,但他却能以这种方式去感知他们。”[83]

据一些心理学家的分析,所谓形象的生动性首先是在巫术意义上实现的,它只是一种从知觉经验中借用的比喻而已。“所谓‘生动性’,意思也就是透彻和活泼的结合,因此一个生动的形象也就是更加紧密地接近于一种现实感的知觉。”[84]

还有人认为,“‘恍惚’(trance)和‘迷狂’(ecstasy)是萨满的两大支柱”,“在迷狂状态中存在着对肌肉的控制,而思想则被用于看的视觉幻象之中”。[85]

这类实验性研究直到现在仍然还在进行,实际上,一个人是无法真正进入到另一个人的心灵状态中去的,因此,这些心理学家对萨满“入神”状态的考察,究竟是否真实有效是值得怀疑的。问题是:既然“恍惚”状态可以通过一系列技巧被制造出来,那么为什么心理学家不能在自己身上作一番试验呢?

俄罗斯学者道尔吉·班扎诺夫(Dordji Banzarov)曾经把萨满分为白萨满和黑萨满。这实际上是蒙古萨满的一种特征。班扎诺夫认为蒙古的萨满有三大特征:一,僧侣;二,巫医;三,预言者,许多男性萨满在执行仪式时,要装扮成妇女,胸前要佩戴象征女性乳房的装饰,甚至就连平时也要穿妇女的衣服。[86]

在北欧旧石器时代的遗址中曾经发现了萨满所用的鼓槌,故一些学者相信早在旧石器时代的奥瑞纳期(Aurignacian),早期人类还在从事采集和狩猎之际,萨满就已存在。有人甚至认为它对世界上所有宗教的起源起着终极性的作用。[87]

在中国古代典籍中,萨满被称为“胡巫”,主要是指北部地区游牧民族中的巫。

巫术是那样的普遍,巫的普遍存在也就有一定的必然性。巫是通天人物,他是神和人之间的桥梁,其地位的重要可想而知。目前,对“巫”最能说明其通神性质的是中国台湾高山族的象形字,在他们的象形字中,人写作 ,鬼写作

,鬼写作 ,而巫则写作

,而巫则写作 ,他被称为“胡木”,是人和鬼进行沟通的中介。[88]这个象形字可以说是一字就道破了巫的底细,形简意赅地说明了巫能通神的本质。《周礼·春官·大宗伯》:“国有大故,则旅上帝及四望。”可见巫是能上天“旅上帝及四望”的人,政治地位之高,可见一斑。“萨满跳神仪式实际上是一种综合性的原始艺术形式,集音乐、舞蹈、诗歌于一体。在民间,也有萨满跳神的记载。清人吴桭臣在其《宁古塔记略》中,记录了清代康熙年间黑龙江宁古塔一带跳神情况:‘有跳神礼,每于春秋二时行之。半月前,酿米儿酒,如吾乡之酒酿,味极甜。磨粉做糕,糕有几种,皆略用油煎,必极其洁净,猪、羊、鸡、鹅毕具。以当家妇为主,衣服外系裙,裙腰上周围系长铁铃百数。手执纸鼓敲之,其声镗镗然。口诵满语,腰摇铃响,以鼓接应,旁更有大皮鼓数面,随之敲和。’”[89]萨满何以能通神,这可能和某些致幻药物有关。《楚辞·大司命》:“折疏麻兮瑶华,将以遗兮离居。”王逸注:“疏麻,神麻也。”又据《神农本草经》:“麻贲……多食令人见鬼,狂走。久服通神明。”可见,古代的萨满曾经用致幻的大麻之类的药物来人为地创造出一个虚幻的世界。有一位西方心理学家曾经以一氧化氮做过试验,证明它可以激发起种种神秘而虚幻的意识。萨满的另一个来源就是生来就有精神患疾的人,特别是那些患有先天性癫痫病的人,他或她那种与众不同的古怪神情很容易被理解为一种能够通神的特异功能。占卜也是和巫术联系在一起的。信仰时代的文化基本上可以分为两种方式:一种是世俗化的活动,如犁耕、编织、制陶等;另一种是神圣化的活动,如巫术和占卜。以诗经为代表的黄河文化和以楚辞为代表的长江文化,开创了我国5000年传统文化的基本特征。比较起来,后者原始巫术的遗迹更为明显。在巫风盛行的地区,占卜也必然盛行。《离骚》中就有“命灵氛为余占之”“欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑”等诗句,“灵氛”即古代神巫,连屈原这样的大诗人也相信占卜,更不必说一般的平民了。《史记·日者列传》:“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决于天命哉!”《史记·龟策列传》:“自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善!”王者决疑,参以卜筮,断以蓍龟,由来已久。在古代,占卜是巫术的一种形式,所以,巫和卜是分不开的。正因为巫师会占卜,他们又被称为圣人。扬雄《法言》:“圣人占天乎?曰:占天地。曰:若此,则史也何异?曰:史以天占人,圣人以人占天。”刘基《郁离子》:“天之象,圣人以器验之。”孔安国《尚书孔氏传》:“于事无不通谓之圣。”巫既通鬼神,又集王权和神权于一身,如何不成其为圣人呢?

,他被称为“胡木”,是人和鬼进行沟通的中介。[88]这个象形字可以说是一字就道破了巫的底细,形简意赅地说明了巫能通神的本质。《周礼·春官·大宗伯》:“国有大故,则旅上帝及四望。”可见巫是能上天“旅上帝及四望”的人,政治地位之高,可见一斑。“萨满跳神仪式实际上是一种综合性的原始艺术形式,集音乐、舞蹈、诗歌于一体。在民间,也有萨满跳神的记载。清人吴桭臣在其《宁古塔记略》中,记录了清代康熙年间黑龙江宁古塔一带跳神情况:‘有跳神礼,每于春秋二时行之。半月前,酿米儿酒,如吾乡之酒酿,味极甜。磨粉做糕,糕有几种,皆略用油煎,必极其洁净,猪、羊、鸡、鹅毕具。以当家妇为主,衣服外系裙,裙腰上周围系长铁铃百数。手执纸鼓敲之,其声镗镗然。口诵满语,腰摇铃响,以鼓接应,旁更有大皮鼓数面,随之敲和。’”[89]萨满何以能通神,这可能和某些致幻药物有关。《楚辞·大司命》:“折疏麻兮瑶华,将以遗兮离居。”王逸注:“疏麻,神麻也。”又据《神农本草经》:“麻贲……多食令人见鬼,狂走。久服通神明。”可见,古代的萨满曾经用致幻的大麻之类的药物来人为地创造出一个虚幻的世界。有一位西方心理学家曾经以一氧化氮做过试验,证明它可以激发起种种神秘而虚幻的意识。萨满的另一个来源就是生来就有精神患疾的人,特别是那些患有先天性癫痫病的人,他或她那种与众不同的古怪神情很容易被理解为一种能够通神的特异功能。占卜也是和巫术联系在一起的。信仰时代的文化基本上可以分为两种方式:一种是世俗化的活动,如犁耕、编织、制陶等;另一种是神圣化的活动,如巫术和占卜。以诗经为代表的黄河文化和以楚辞为代表的长江文化,开创了我国5000年传统文化的基本特征。比较起来,后者原始巫术的遗迹更为明显。在巫风盛行的地区,占卜也必然盛行。《离骚》中就有“命灵氛为余占之”“欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑”等诗句,“灵氛”即古代神巫,连屈原这样的大诗人也相信占卜,更不必说一般的平民了。《史记·日者列传》:“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决于天命哉!”《史记·龟策列传》:“自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善!”王者决疑,参以卜筮,断以蓍龟,由来已久。在古代,占卜是巫术的一种形式,所以,巫和卜是分不开的。正因为巫师会占卜,他们又被称为圣人。扬雄《法言》:“圣人占天乎?曰:占天地。曰:若此,则史也何异?曰:史以天占人,圣人以人占天。”刘基《郁离子》:“天之象,圣人以器验之。”孔安国《尚书孔氏传》:“于事无不通谓之圣。”巫既通鬼神,又集王权和神权于一身,如何不成其为圣人呢?

原始的占卜是一种前兆迷信,它利用自然界中的一些自然现象去预测吉凶,龟卜在商周时代占有极其重要的地位。《关尹子·六匕篇》则说:“枯龟无我,能见大知。”《诗经·大雅·绵》:“爰始爰谋,爰契我龟。”《诗经·大雅·文王有声》:“考卜维王,宅是镐京。维龟正之,武王成之。”无论在婚姻或居住问题上周人都要燃火灼龟来问卜。郭沫若在《〈周易〉时代的社会生活》中说:“《易经》是古代卜筮的底本,就跟我们现代的各种神祠佛寺的灵签符咒一样。”正因为它是占卜的经典,因此才逃脱了秦火之劫。《周易·巽第五十七》:“用史巫纷若,吉。”《仪礼·少牢馈食礼》:“史兼执筮与卦,以告于主人,占曰从。”注:“从者求吉得吉之言。”可见,许多占卜的本意是在於求吉。荀子《王制》:“相阴阳,占祲兆,钻龟陈卦,主攘择五卜,知其吉凶妖祥,伛巫跛击之事也。”所谓“祲兆”,即指能卜阴阳相侵之气的龟兆。古代“大事皆用卜”,这样一来,谁掌握了占卜大权,实际上也就等于他掌握了对一切重大事件的解释权和行动权。

《周易》则是古代用蓍草进行占卜的规律性总结。它是建立在古人对数学解释上的一种占卜术。《周易·系辞上》:“圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼,系辞焉,以断其吉凶,是故谓之爻。”这也是对前兆迷信的经典性的解释,这里所说的圣人,也只是指掌握着卜辞解释权的巫师。

占卜当然是一种迷信,但殷周时代的占卜术不但创造了像《周易》这样有巨大哲学意义和数学意义的占卜经典,而且还创造出了我国迄今为止最早、最完整的文字系统。据有的学者统计,甲骨文中能辨认和隶定的汉字共1732个字,不能辨认和隶定的共2549个字,另有合文371个字,总计4000多个字。它的系统性和复杂性当然是前无古人的。而目前所发现新石器时代的刻画符号都比较简单而又缺乏规律性,推测起来,这两者之间必然有一个中介环节,有一些新石器时代的刻画符号也仍然和占卜有关,有学者指出它们属于所谓的“数字卦”,这种符号从新石器时代一直延续到铁器时代,现在已经发现有100多例。除了新石器时代的陶文外,还有甲骨文、铜器铭文和楚国竹简。

甲骨卜是用烧红的金属棒灼烤龟甲或牛和鹿的肩胛骨,然后解释制造出来的裂纹,而后对照占卜书作出吉凶祸福的判断。《史记·龟策列传》:“灼龟观兆,变化无穷,是以择贤而用占焉,可谓圣人重事者乎!”甲骨文中的“兆”字,实际上就是甲骨裂纹的象形字。而“卜”则是甲骨爆裂时的象声字。古人究竟为什么要用这种十分繁琐的方式去取得这种不规则的裂纹呢?为什么神意会被认为是隐藏在这种不规则的裂纹中呢?想来其中必有原因。这种裂纹有点像雷电一样的神秘,一样的难以预期。据徐旭生先生在《中国古史中的传说时代》一书中的考证,甲骨文中并没有“神”字,而只有“申”字。像闪电屈曲的形状。《说文》:“申,神也。”不规则的裂纹很像雷电的尾巴,它是从天而降的一个谜,其真实含义是永远无法确定的,它们也永远不可能相同,这正是神意的特征,神意就是要在不确定的世界中向人们预示确定的东西,朕兆躲藏在不确定性之中,它必须从一片扑朔迷离的模糊中产生出来,才能真正体现神秘,如果神意一看就懂,那就不成其为神意了。只有在这种不确定性中寻找出来的确定性才是真正的确定性,只有它才能平息焦虑,作为平息犹豫不决的一种手段。

虽然神意被设计成两种可能性:吉或凶,但焦虑中的人们并不仅仅想知道这两种可能性中的一种,而是只希望有好的结果。就这点而论,占卜中依然有祈祷的成分。就如同纳西族的巫师在占卜时要举行降神仪式那样,希望神能示以吉兆而不是凶兆。《周礼·春官·宗伯》:“凡卜筮,既事,则系币以比其命,岁终,则计其占之中否。”可见甲骨文的直接起源是由于要把占卜后是否应验的结果记录下来。至于兆究竟怎样解释,这就牵涉到解释学的问题了,正如解释学不承认本文的确定性一样,关于释兆中的解释学问题古人也早就有所觉察。《论衡·卜筮》:“子贡占卜以为凶……孔子占之以为吉。”“武王伐纣,卜之龟兆,占者曰凶,大公曰:‘龟兆,以祭则凶,以战则胜。’”看来古人早就注意到了卜兆的解释因人而异,因事而异,同一卜兆可以作出完全不同的解释。这种解释权既然掌握在巫的手中,他就有通过这种解释权,使解释偏向于对自己有利的一方,所以故弄玄虚在所难免。这同时也成为巫夺取权利的强有力的武器。

为什么人类要去创造出各种各样的占卜系统?这首先是因为在所有动物中,唯有人类才具有想预知未来的冲动。所有其他的动物都是得过且过的,动物没有“明天将如何”的忧虑,它只是自己情绪的支配者,当它的注意力受到一种新的刺激时,立刻会从一个对象转移到另一个对象,例如食欲的刺激会被争斗的刺激所中断;争斗的刺激又会被性的刺激所中断,等等。没有一种动物会为未来而忧虑。而人类却永远会被未来深不可测的命运所困扰,为“明天将如何”的问题所困扰。人类在面临重大问题需要决策时,他停顿了下来沉思应对的方法,避免成为受害者。他沉静下来面对危机四伏的世界,为了寻求安全,构想出一种应对的办法,那就是占卜。古罗马历史学家C.塔西陀(C.Tacitus)曾经说过:“心灵一旦受到威胁,它就容易走向迷信。”19世纪的英国诗人托马斯·坎贝尔(Thomas Campbell)曾经说过:“未来之事先有征兆。”事实上,不管是古人还是现代人都希望能预测未来。

占卜是古人自行设计的预测未来的符号系统,也是向神意咨询的一种符号系统,正是在反复思考“明天将如何”的问题而没有一个圆满的答案时,古人才转而求助高于他的超自然力量。用神启来代替选择,他感到前者比后者更可靠,只有占卜才能够在采取行动前居先地知道行动的后果。就预测本身而言,这是一种必要的知识追求,不过占卜所作的预测并不是科学的预测,而实质上是对巫术的迷信。但和祈祷有所不同,它不是取消行动,而是准备了两种不同的行动方案供神意来抉择。占卜是一种把难题交给神灵去解决的方式。

在占卜中,人类发展了用符号去咨询神意的能力,要做到这一点,人类的智力结构必须能把不同事物之间的复杂关系组成一个简单的二元对立,用“是”或“否”来作出最终答案。它也是最早形成文字的排中律。排中律是人类思维的基本规律之一,即一个命题非真即假,非假即真,不存在中间状态。“吉”与“凶”,“是”与“否”,都是排中律的最早运用。

我国著名考古学家李济先生在《考古琐谈》中认为,骨卜是从远古时代发展出来的,而肩胛骨用于占卜要早于龟甲。而骨卜仅在我国流行:“不论古代美索不达米亚人、希伯来人、埃及人,还是希腊人、伊特拉斯坎人、罗马人,全都不懂得;尽管在公元以后,这种习俗在欧洲和北非广泛流行。”

鸟类占卜在古罗马也同样存在。西塞罗(Cicero)就说过:“我们想,有些鸟只是为了占卜而存在。”“肠卜祭师和占卜官预见很多事,许多重大事件是由神预言的,很多则通过占卜、解梦及奇观。”“有占卜就有神;有神,就有占卜。”[90]

意大利中西部古国伊特鲁里亚的人们更加相信通过观察鸟和动物的内脏,可以预知未来。占卜者将动物肝脏分为数份,每份都有独特的寓意,用于劝诫罗马军队。另有占兆官通过观察鹰和其他飞禽来预知吉凶。人们仔细地观察神鸟的举动,因为其预兆更为灵验。“鸟类还被认为是超自然力量的使者。据说,古罗马的政治家、雄辩家西塞罗就曾得到过鸟儿的预报。当时他住在乡下靠近森林的家中,一只乌鸦突然飞来,弄断了日晷的指针,并叼着他的衣服不放。不一会儿,仆人来报:外面来了士兵,奉命前来杀死他。”[91]

在中国古代,鸟类也被认为有通神的能力,在殷周青铜器和汉画像石中,常有神鸟栖于神木的图形。甲骨文中有“贞,王呙,不隹蛊”(《小屯·乙编》4821)。“隹”字在甲骨文中频繁出现,它指的就是鸟,这明显是用鸟来占卜的记录。《说文》:“萑,鸱属,从隹……有毛角,所鸣其民有祸。”也是用鸟来占卜的记录。《山海经》中这类前兆迷信的记录很多。它甚至被纳入一种叙述的公式:“有鸟(或兽)焉,其状如……见则……”,如:

《山海经·南次三经》:“有鸟焉,其状如鸡……见则天下安宁。”

《山海经·南次三经》:“有鸟焉,其状如枭……见则天下大旱。”

《山海经·西次二经》:“有鸟焉,其状如翟而五采文……见则天下安宁。”

这种例子举不胜举,一方面,所见对象是吉是凶,完全是偶然的,同样是鸟,由于形状不同,“见”后的效果也完全不同;另一方面,“见”是完全被动的,你并不想见,但却偏偏碰见了,不见也得见,至于是祸是福,完全靠碰运气,一切取决于“见”的偶然性。这种“见”在后来的宗教传统中,其不可思议的神奇效能仍然依稀可辨。例如佛经里说有几种毒,最厉害的是“见毒”,看见了它的人就要被毒死。

前兆迷信的重要形式还有梦占、星占等。《周礼·春官·占梦》:“占梦,掌其岁时,观天地之会,辨阴阳之气,以日月星辰占六梦之吉凶:一曰正梦,二曰噩梦,三曰思梦,四曰寤梦,五曰喜梦,六曰惧梦。”如果没有一定的偶然性,没有任何的成功率,那么占卜是不会有那么多的人会去相信的。但是生活中的确存在着种种偶然性,曾经有一些巧合给梦占的灵验性带来神秘色彩。前兆迷信之所以十分盛行,可能和它的偶然的灵验相关。《国语·周语上》:“西周三川皆震,伯阴父曰:‘周将亡矣……’是岁也,三川竭,岐山崩。十一年,幽王乃灭,周王东迁。”这是一种连其后果也一并记录在案的前兆迷信,不过,它竟应验了。

据统计,非洲大陆上的占卜法有60余种之多,从星占术、鸟占术到投掷各种东西,如木棍、掷骨棒、掷髀子等。在南非,人们用盛满水的碗进行占卜。班图人则把面粉撒在地上,并从它堆积的形状推测吉凶。如果落下的面粉堆成锥形,则表明是个吉兆;如果面粉滑开摊成一片,则表明是个凶兆。[92]

占卜有时还用来帮助人们断案,并具有法律的效能,故被称为神裁法。我国古代就有神裁法的记录。例如“獬豸”即为传说中能代表天意来进行裁判的神兽。《说文》:“豸,獬豸,兽也,似山羊,一角。古者决讼,令触不直者。象形,从豸省。”《墨子·明鬼》:“讼三年而狱不断。……羊起而触之,折其脚。”《论衡·是应》:“皋陶治狱,其罪疑者,令羊触之;有罪则触,无罪则不触。盖天生一角神兽,助狱为验,故皋陶敬羊,起坐事之。”《续汉书·舆服志》:“獬豸,神羊,能别曲直,楚王尝获之,故以为冠。”汉杨孚《异物志》:“东北荒中有兽名獬豸,一角,性忠,见人斗则触其不直者;闻人论则咋不正者,楚执法者所服也。”《文选·司马相如〈上林赋〉》:“椎蜚廉,弄獬豸。”李善注引张揖曰:“獬豸,似鹿而一角。人君刑罚得中,则生于朝廷,主触不直者,今可得而弄也。”因此,獬冠在后来就成为审判官的一种标志。《淮南子·主术训》:“楚文王好服獬冠,楚国效之。”高诱注:“獬豸之冠,如今御史冠。”所有这些都是古代神裁法的记录,它是一种相信某种超自然力量能保证裁判取得公正的信念,实际上也是一种占卜的方式,在其他民族中也屡见不鲜。

大洋洲特罗布里恩德群岛(Trobriand Islanders)的土著居民每当对死者的死亡原因产生疑问时,便去挖掘新埋葬的尸体以辨明死因。若见到蛆虫就意味着他被身为部族首领的男巫所杀,因为后者嫉妒他在妇女这类事情上过于成功;如尸体嘴唇缩拢,也将得出同样的结论;如尸体皮肤出现斑点,则说明他在粉刷自己房屋时过于炫耀,和他的社会地位不相称,以至引起首领的嫉妒而被杀。[93]

非洲的阿赞德人(Azande)也利用前兆迷信来作神意裁判。他们给犯人一只鸡,并一再重复这样的咒语:“如指控属实,让鸡死去,如指控虚假,让鸡活着!”在第一只鸡作出反应后,第二只鸡继续用于测试,但咒语刚好相反:“如指控属实,让鸡活着;如指控虚假,让鸡死去!”这样,如第一只鸡死去,而第二只鸡却活着,犯人就被控有罪。[94]这些例子都是利用自然物或自然现象来作为前兆的占卜,它们常常构成原始占卜的一种方式。另一种类型则是以人为的或经加工过的自然物作为主要对象的占卜,两者之间有着明显的区别。“占卜是一种最为普遍的谋略,它通过某种机械或操作的技巧去唤起对某种神秘或隐秘事物的认知过程。”[95]

一切自然中的异常现象往往成为前兆迷信的主要征兆,有时这种征兆的意义是不明显的,就要用某种人工的方法迫使它表现出来,那也就是占卜的重要方法之一。在一些原始民族中盛行着用最简单的人工方法迫使征兆表现出来。其方法各种各样,有些简直难以理解。如爱斯基摩人的萨满常在一件事物、一个人或他自己的脚上用皮带打结,当他相信自己已经诱使一个精灵进入到某一事物中之时,他便举起这个捆有皮带的物体,如难以举起便是凶;反之,便是吉。北美印第安人则在静止的水面上放置一只中空了的动物腹腔,以它激起的水波来揭示罪犯的形象。据科曼奇人(Comanche)的说法,这种事情在印第安人看来就像我们读报一样的容易。又如古代英国人相信水能拒恶纳善,因此常常把涉嫌的女巫投入水中。在缅甸,则叫双方当事人各持大小相等的蜡烛同时点燃,点得更长时间的人则被判为胜诉。

同样,始于公元前2000年巴比伦祭司所创造的剖肝占卜术,它的占卜规则是根据古代巴比伦动物肝脏的泥质模型的发现而推测出来的。有学者认为:“对苏美尔人医学的基本观念想要有一个正确概念是很困难的,因为苏美尔人的医学曾被那些征服亚述巴比伦王国的民族所吸收。然而它基本上是巫术的医学,并认为血是生活机能的输送者。基于此种思想,他们认为藏血器官的肝脏是生命重要的所在。……对于献祭的动物,首先就要检查肝脏,从其形状位置和任何一种异常,以预言凶吉。”“观察动物肝脏的技术,特别是肝,在占卜上很有重要性。事实上,拉丁文的肝卜者(haruspex)一词就是由古代迦勒底(Chaldean)文的har(肝脏)一词而来的。”[96]书中并附有巴比伦人用于占卜的肝脏黏土模型插图。

古罗马也有所谓“脏卜师”(haruspices),这项巴比伦人的发明可以用来说明占卜的传奇的历史,这就是通过对供奉给神的动物的肝脏的检验来预言未来事件结果的“伪科学”。这样的一种占卜系统被称为剖肝占卜术(hepatoscopy),这种由巴比伦祭司所创立的占卜系统,约始于公元前2000年。这种占卜规则是从古代动物肝脏及其叶片的泥制复制品中知道的。古代巴比伦人相信如能解析动物肝脏纹路的意义,就等于懂得了雷电的意义,也就能懂得神的意见,从而就能预卜未来的事情。欧洲某些地区曾盛行过羊肝卜,靠解析在祭礼仪式中献祭绵羊的内脏来进行占卜。这种动物内脏的经络脉纹被认为可以代表神意。“它的每一部分都按其意义留下了记号,而对于这些记号至今尚未完全能加以理解。这一占卜系统曾从巴比伦人传播到欧洲的埃特鲁斯坎人(Etruscans),作为一种明确的古代文化传统从亚洲带到了意大利。”[97]

后来,埃特鲁斯坎人又为这种占卜术补充了一种僧侣的巫术,把它和鸟的飞翔和活动方式联系在一起,再后来,这种占卜术又为罗马人所发展,罗马人把肝卜师称为haruspicy,它的直接意义是预言者,以解析动物的内脏来推测神意。西方的肝脏占卜术虽然已随着基督教的扩张而消亡,然而,存在于3000~4000年前的巴比伦人的这种占卜习惯却一直保留在亚洲的加里曼丹人和菲律宾的非基督教的祭司中,在20世纪初还在通过检查祭献动物的胆囊来预卜未来。如果这些马来西亚人(Malaysian)的占卜术和巴比伦没有发生学上的联系,那么就可以认为,同一种文化模式可以在许多地方产生。而克罗伯认为这种现象只能是文化传播的结果,它足以证明文化传播在时间和空间上都可以达到非常持久和遥远的程度。按照克罗伯的看法,起源于中国的龟甲卜和动物肩胛骨占卜术约在公元前3世纪流传到日本,并且至今仍然在科里亚克人(Koryak)和西伯利亚东北部的楚克奇人(Chukchi)那里流传,尽管在他们那里流行的是海豹和驯鹿的肩胛骨。而中亚的土伯特人(Tibetans)和中非的洛洛人(Lolos)则用绵羊的肩胛骨。我国纳西族的羊骨卜和殷商的甲骨卜也十分相似。

殷代的甲骨卜和欧洲的剖肝占卜术在形式上相距甚远,而有一点却是非常相近的,那就是甲骨卜的裂纹和肝脏上的经络有相同之处:它们都是无规则的,就像一座森林,仿佛到处都是路,又仿佛一团乱麻,一条路都没有。而神意就隐藏在这种有路和无路之间。这种特殊的纹路本身并不是神意,但它能把你引向神意,神意就从那里被引申出来。动物肝脏上的纹路和经过烧烤过的动物肩胛骨的纹路都是复杂而难以控制的,而人工无法控制的地方则往往是神意显示的地方。

对古人而言,占卜是一种强化了的知觉,它能迫使平时肉眼不易觉察的变成为可以觉察的,不可见的变成可见的。所以,大事卜,小事筮,它们都是知觉的一种延伸,其巫术内涵是十分明显的。“巫术的‘现在’绝非一个纯粹的现在,一种单纯的、独一无二的现在,而是像莱布尼兹所说的那样,这是一个‘负担着过去并孕育着未来的’现在。在这种意义上,占卜则以对所有时间因素的这种特殊的质的渗透,构成了神话意识的一个组成部分。”[98]

占卜对文明的贡献有时会大得出奇。就我国甲骨文的起源而论,它和占卜有着直接的关系。甲骨文是目前所发现的最早的文字,但它的发现却很晚,因此不能排除这样的可能性:未来的考古学发掘会愈来愈清晰地填补这个中间环节。我国目前考古发掘所得的刻画符号全部出于陶器或陶器残片,这类刻画符号的数量十分有限,据有人统计,在安阳小屯商代遗址出土的约250000块商代陶片中仅有82片带有简单的刻画符号。

文字的发明对文明社会的起源有着十分重要的意义,在新石器时代晚期就已经出现了刻在粘土、石头或陶器上的刻画符号,这是一种世界性的现象。我国新石器时代的龙山文化、仰韶文化及大汶口文化的陶器上都发现了刻画符号,作为信息交流的一个强有力的手段,当一些简单的刻画符号所负载的信息量逐渐增大到它无法负载时,另一种更为复杂的符号系统就会取而代之。这也就是刻画符号和一个完整的文字系统的区别。各个国家和民族文字起源的直接原因是各不相同的,例如在美索不达米亚书写最早被用于较大经济实体的管理。有些国家的文字则直接起源于巫术或占卜。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中曾经提到在德国的鲁恩文字是模仿希腊和拉丁字母造成的,并且专供宗教巫术之用。在我国虽然许多学者认为在甲骨文之前就应当有文字,但至今尚未发现,而甲骨文则直接起源于记录占卜的需要,它出现在公元前1300年。古埃及的文字出现在公元前3000年。在埃及和克利特,只有各个社团在政治上结合成一体时,才出现文字。克利特和印度的古文字至今尚未破译。总之,文字的直接起因是各式各样的。它在文明社会中的作用显而易见,因此,摩尔根在《古代社会》中以及爱德华·泰勒在《人类学》中都曾经把文字作为文明社会的主要标志,认为文明社会始于文字的使用。过去都认为,安第斯文明(Andean,泛指原来的印加文化)和中美洲虽都没有文字,但它们无疑都是文明社会,因此文字并不构成文明社会的必要条件。但现在情况有所变化:“事实上,印加帝国有无文字的问题,直到今日仍未盖棺论定。长期以来,一直流传着印加王族中曾使用过秘密文字的传说。在库斯科太阳神庙附近的一个专门房屋中,有用文字记载的有关印加历史传说的粗布画页。……由于西班牙人对黄金极其贪婪和无知,他们在掠夺了金制画框后。可能就毁坏了看似无用的布板。”[99]

罗伯特·海涅-格尔德恩(Robert Heine-Geldern)认为世界上所有的文字都只有一个单一的起源,最早的书写只能追溯到东半球磨光了的灰陶和黑陶的制造者。他们生活在小亚细亚半岛的东部,并在公元前4500年扩大到其他地区。不过他的这种看法未能得到普遍的赞同,认为它对研究文字的起源不但无益,反而有害。世界上各民族的文字多种多样,根本不可能只有一个发源地。[100]

而苏美尔人于公元前3000年创造的楔形文字是以粘土作底板,用木棒在上面刻划而成的(见图2-067)。这种方法在整个近东被巴比伦人、亚述人(Assyrian)、波斯人(Persian)使用了近2000年之久。[101]

文字在推进人类文明的进程中有着无可比拟的巨大作用,所以有人说:“文化由词的产生而产生,并以此获得了它的不朽。”[102]就这点而论,中国古代占卜所带来的副产品,其作用可谓大矣,它的价值已经远远超过了占卜本身。汪宁生先生说“《周易》原不过是一部卦书,后人作所谓‘十翼’(《彖传》、《象传》、《系辞》、《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》),利用占卜之辞发挥他们自己的哲学思想,作为《周易》一书中的符号八卦便成为神圣玄妙的东西。然八卦本身的创制纯粹是为了占卜,并非是为了说明什么哲学思想。假如一定要找到其中有什么哲学思想的话,那最多也只能说是一种数字神秘主义,即和公元前6世纪希腊的毕达哥拉斯学派一样,认为数的排列和组合有无穷奥妙,认为数产生万物并可预知未来。总结上述,我们的看法是阴阳两爻乃古代巫师举行筮法时用来表示奇数和偶数的符号,八卦则是三个奇偶数的排列和组合。”[103]

图2-067

数字在占卜中的作用也可以在非洲见到:在非洲神话中,天神艾法(ifa)“将四的整数数倍的棕榈果投在装满沙子的占卜板上,通过棕榈果排列的形状来预测未来”。[104]当然,这样的占卜是不会产生出什么文化成果的。

我国古代还有一种占卜的工具称为“式”或“栻”,《史记·日者列传》:“今夫卜者,必法天地……分策定卦,旋式正棋,然后言天地之利害,事之成败。”这里所说的“式”,就是一种特殊的占卜工具。《索隐》:“式即栻也。旋,转也。栻之形上圆象天,下方法地,用之则转天纲加地之辰,故云旋式。棋者,筮之状。正棋,盖谓卜以作卦也。”李零先生曾说现已出土的式共有八件。它是古代数术家占验时日的一种工具。[105]对《周书·吕刑》上帝“命重黎绝地天通”,李零先生认为:“‘重黎绝地天通’……这暗示出文明发生后沟通天地的手段已被统治阶级所独占,人们必须依赖专职的祝宗卜史来与神灵沟通。这当然很正确。现在人们多以为这是讲巫术起源,但我们理解,这一故事的主题是讲职官的起源,特别是史官的起源。因为在《国语·楚语下》的原文中,楚昭王提出的问题是:如果没有重、黎分司天地,百姓是否也可以通天降神。它所涉及的主要不是巫术的起源问题,而是史官文化能不能由民间巫术取代的问题。”[106]

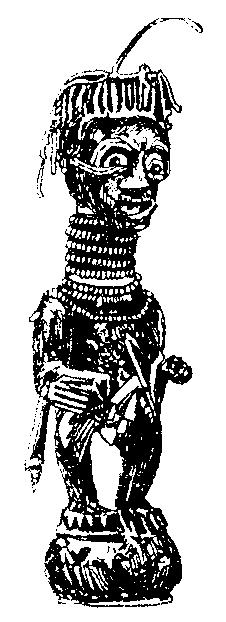

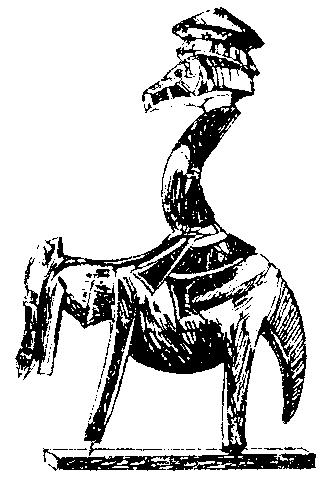

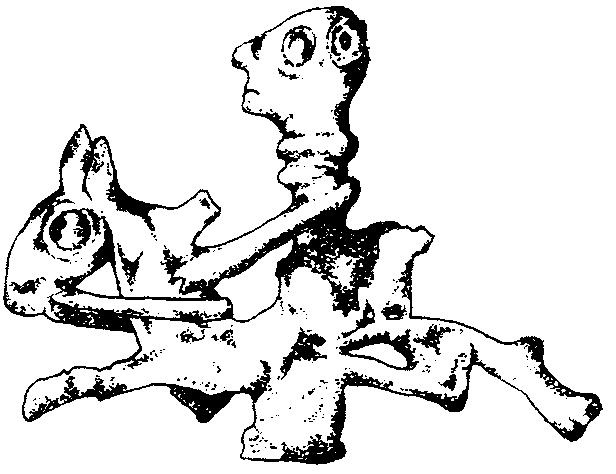

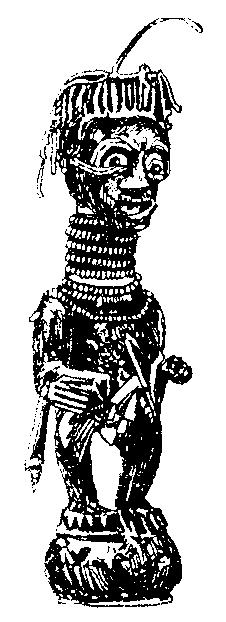

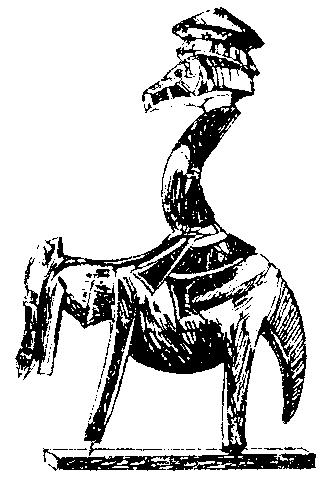

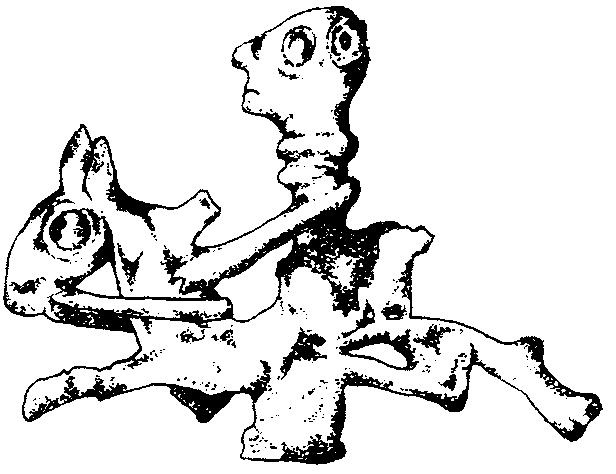

并非所有占卜术都会带来副产品,例如,在巴西和西印度群岛的土著居民常常用投掷可乐果(kola nuts)来进行占卜,这种占卜当然决不可能带来任何的副产品。在某种意义上,的确可以说文化是一种行为,但并非所有的行为都能产生出文化,一些没有留下任何文化痕迹的原始部族,常常会消失得无影无踪,就好像他们没有存在过一样。一切原始文化都毫无例外地需要用文化遗留物来加以证明,否则就几乎等于从来就没有存在过一样。这种情况正好说明了占卜的副产品所具有的巨大的文化意义。一些现代原住民,他们的占卜术也留下了极其珍贵的副产品,图2-068为扎伊尔洛马米(Lomani)地区发现的木雕像,钉子和箭刺入了它的头部,目的在于要增强它的巫术力量,它的头上有一根角,里面盛有一种用于巫术的物质。图2-069为象牙海岸的塞努福人的木雕骑手像,这种人像往往是一些从事占卜的人和另一个世界进行沟通并从那里接受告诫的中间环节。图2-070为马里出土的多贡人祭祀祖先的祭品,它是用铁制成的一个巫师作法时的舞蹈形象。多贡人相信他们祖先中的第一个铁匠从天国的铁匠铺里偷来了太阳的碎片,从此人间才有了铁。

图2-068

图2-069

图2-070

在非洲,巫术和占卜是经常合二为一的,并且在进行占卜前必须举行仪式。“只有这种祭礼仪式在一种传统方式中谨慎小心地被执行,人们才能确信占卜会有灵验的效果。”[107]

而要举行仪式,就必须准备一些雕像来作为仪式的中心。有些巫术迷信往往难以理解。例如图2-071的非洲木质偶像,它的身上钉入了许多钉子,据说其目的是希望神灵发怒以取得更好的驱凶辟邪的巫术效果。

图2-071

大概因为“早知今日,何必当初”的遗憾实在太多,人类总是希望能预知未来,这是一种无法遏制的愿望,只要有这种愿望存在,占卜的心理要求就不会轻易消失。自从16世纪法国占星学家诺斯特拉达穆斯(Nostradamus)在1555年出版他的第一部名为《世纪连绵》的预言集以来,由于一些预言有所应验,其影响在西方国家愈来愈大。有人估计,时至今日,至少有500万的美国人是照着占星术的预言来安排他们的生活的,在美国的1750份日报中,大约有1200份登载过算命天宫图。有10000名专职占星术家和175万名业余的占星学家从事这类行业。[108]这样看来,古人迷信占卜,实在说来真有点小巫见大巫了。

,鬼写作

,鬼写作 ,而巫则写作

,而巫则写作 ,他被称为“胡木”,是人和鬼进行沟通的中介。[88]这个象形字可以说是一字就道破了巫的底细,形简意赅地说明了巫能通神的本质。《周礼·春官·大宗伯》:“国有大故,则旅上帝及四望。”可见巫是能上天“旅上帝及四望”的人,政治地位之高,可见一斑。“萨满跳神仪式实际上是一种综合性的原始艺术形式,集音乐、舞蹈、诗歌于一体。在民间,也有萨满跳神的记载。清人吴桭臣在其《宁古塔记略》中,记录了清代康熙年间黑龙江宁古塔一带跳神情况:‘有跳神礼,每于春秋二时行之。半月前,酿米儿酒,如吾乡之酒酿,味极甜。磨粉做糕,糕有几种,皆略用油煎,必极其洁净,猪、羊、鸡、鹅毕具。以当家妇为主,衣服外系裙,裙腰上周围系长铁铃百数。手执纸鼓敲之,其声镗镗然。口诵满语,腰摇铃响,以鼓接应,旁更有大皮鼓数面,随之敲和。’”[89]萨满何以能通神,这可能和某些致幻药物有关。《楚辞·大司命》:“折疏麻兮瑶华,将以遗兮离居。”王逸注:“疏麻,神麻也。”又据《神农本草经》:“麻贲……多食令人见鬼,狂走。久服通神明。”可见,古代的萨满曾经用致幻的大麻之类的药物来人为地创造出一个虚幻的世界。有一位西方心理学家曾经以一氧化氮做过试验,证明它可以激发起种种神秘而虚幻的意识。萨满的另一个来源就是生来就有精神患疾的人,特别是那些患有先天性癫痫病的人,他或她那种与众不同的古怪神情很容易被理解为一种能够通神的特异功能。占卜也是和巫术联系在一起的。信仰时代的文化基本上可以分为两种方式:一种是世俗化的活动,如犁耕、编织、制陶等;另一种是神圣化的活动,如巫术和占卜。以诗经为代表的黄河文化和以楚辞为代表的长江文化,开创了我国5000年传统文化的基本特征。比较起来,后者原始巫术的遗迹更为明显。在巫风盛行的地区,占卜也必然盛行。《离骚》中就有“命灵氛为余占之”“欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑”等诗句,“灵氛”即古代神巫,连屈原这样的大诗人也相信占卜,更不必说一般的平民了。《史记·日者列传》:“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决于天命哉!”《史记·龟策列传》:“自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善!”王者决疑,参以卜筮,断以蓍龟,由来已久。在古代,占卜是巫术的一种形式,所以,巫和卜是分不开的。正因为巫师会占卜,他们又被称为圣人。扬雄《法言》:“圣人占天乎?曰:占天地。曰:若此,则史也何异?曰:史以天占人,圣人以人占天。”刘基《郁离子》:“天之象,圣人以器验之。”孔安国《尚书孔氏传》:“于事无不通谓之圣。”巫既通鬼神,又集王权和神权于一身,如何不成其为圣人呢?

,他被称为“胡木”,是人和鬼进行沟通的中介。[88]这个象形字可以说是一字就道破了巫的底细,形简意赅地说明了巫能通神的本质。《周礼·春官·大宗伯》:“国有大故,则旅上帝及四望。”可见巫是能上天“旅上帝及四望”的人,政治地位之高,可见一斑。“萨满跳神仪式实际上是一种综合性的原始艺术形式,集音乐、舞蹈、诗歌于一体。在民间,也有萨满跳神的记载。清人吴桭臣在其《宁古塔记略》中,记录了清代康熙年间黑龙江宁古塔一带跳神情况:‘有跳神礼,每于春秋二时行之。半月前,酿米儿酒,如吾乡之酒酿,味极甜。磨粉做糕,糕有几种,皆略用油煎,必极其洁净,猪、羊、鸡、鹅毕具。以当家妇为主,衣服外系裙,裙腰上周围系长铁铃百数。手执纸鼓敲之,其声镗镗然。口诵满语,腰摇铃响,以鼓接应,旁更有大皮鼓数面,随之敲和。’”[89]萨满何以能通神,这可能和某些致幻药物有关。《楚辞·大司命》:“折疏麻兮瑶华,将以遗兮离居。”王逸注:“疏麻,神麻也。”又据《神农本草经》:“麻贲……多食令人见鬼,狂走。久服通神明。”可见,古代的萨满曾经用致幻的大麻之类的药物来人为地创造出一个虚幻的世界。有一位西方心理学家曾经以一氧化氮做过试验,证明它可以激发起种种神秘而虚幻的意识。萨满的另一个来源就是生来就有精神患疾的人,特别是那些患有先天性癫痫病的人,他或她那种与众不同的古怪神情很容易被理解为一种能够通神的特异功能。占卜也是和巫术联系在一起的。信仰时代的文化基本上可以分为两种方式:一种是世俗化的活动,如犁耕、编织、制陶等;另一种是神圣化的活动,如巫术和占卜。以诗经为代表的黄河文化和以楚辞为代表的长江文化,开创了我国5000年传统文化的基本特征。比较起来,后者原始巫术的遗迹更为明显。在巫风盛行的地区,占卜也必然盛行。《离骚》中就有“命灵氛为余占之”“欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑”等诗句,“灵氛”即古代神巫,连屈原这样的大诗人也相信占卜,更不必说一般的平民了。《史记·日者列传》:“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决于天命哉!”《史记·龟策列传》:“自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善!”王者决疑,参以卜筮,断以蓍龟,由来已久。在古代,占卜是巫术的一种形式,所以,巫和卜是分不开的。正因为巫师会占卜,他们又被称为圣人。扬雄《法言》:“圣人占天乎?曰:占天地。曰:若此,则史也何异?曰:史以天占人,圣人以人占天。”刘基《郁离子》:“天之象,圣人以器验之。”孔安国《尚书孔氏传》:“于事无不通谓之圣。”巫既通鬼神,又集王权和神权于一身,如何不成其为圣人呢?