第二节神像的起源和原始社会的神祇

《孟子·尽心》:“圣而不可知之之谓神。”王充《论衡·解除篇》:“且人谓鬼神何如状哉?如鬼有形象,形象生人。生人怀恨,必得害人。如无形象,与烟云同,驱逐云烟,亦不能除。”为什么人要去制造一个具有人的面貌的神的形象?从发生学的观点来看,这的确是个问题。14世纪意大利学者彼特拉克(Petrarch)认为人类是按照上帝的形象创造出来的。这完全是把人和神的关系颠倒了。鬼神究竟如何获得形象,这和人像雕塑究竟是怎样发明出来的问题相关。

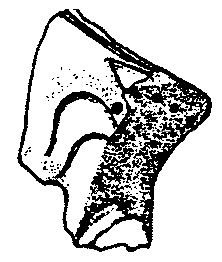

约旦古城杰里科所发现的所谓“肖像头”多多少少为我们揭开雕塑起源之谜透露了一线曙光。这种新石器时代的塑像是用真人的头盖骨直接敷上一些胶泥而制成的,他的眼睛是用玛瑙贝的贝壳碎片镶嵌而成的。据测定,它制作于公元前7000年,系地中海人种,目前尚不清楚其制作目的究竟是为了什么,究竟是祖宗崇拜还是一种战利品。见图2-020。

图2-020

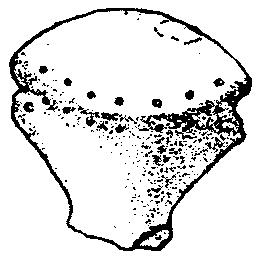

图2-021

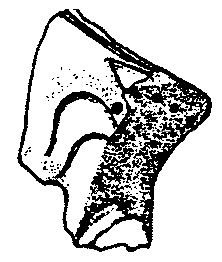

虽然它的制作年代要远远晚于旧石器时代的雕塑,但它的发生学意义却不容忽视。因为这种雕塑方式简单易行,根本无需任何技巧,所以它可能在旧石器时代就一直在为原始人所沿用,只是没有保存下来而已,新石器时代的头像重塑术告诉我们,神像和灵魂的等效性不是在瞬间完成的,神人同形有着漫长的历史,约旦的头盖骨重塑,埃及的木乃伊都只是它的一些发展阶段,而有些阶段现在已经无从查考了。图2-021为古埃及木乃伊的头部,在古埃及人看来尸体的保存对死者具有重大的意义,只要尸体完好无损,死者的灵魂(Ka)就会去坟墓和死者重新相会,因此,木乃伊乃是生命获得永生的一种手段。过去我们只知道埃及有木乃伊,1985年在智利的阿里卡市的塔拉帕卡大学曾首次展出了96具木乃伊,经碳14测定,其年代为7000年,其中最古老的为7810年。比埃及最古老的木乃伊还早3000年。这些木乃伊的身体都用氧化镁和氧化铁染成黑色或红色,用布包着,或用粘土加固,头上戴着用死者本人的头发制成的假发。为了不至于倒下,再用木棍把它支撑起来,以至可以像神像一样直立。木乃伊的制作对古埃及的雕塑曾经发生过巨大的影响。最早的埃及雕像是模仿木乃伊的,它们总是有着僵直的身躯,手臂垂直,雕像常常成为木乃伊的替代物,当一个人的木乃伊被损坏时,就由雕像来代替,使它成为灵魂的永久性居室。当然,石质的雕像在耐久性方面是木乃伊所无法与之相比的。早期希腊的雕像也往往是僵直的,因为它是由模仿埃及的雕像而来的,这种情况直到后来才发生了变化。

“形象”一词在拉丁文中是similitude,也可解释为“相似”。那么为什么神和人会出现这种相似呢?黑格尔曾经提到神像的“拟人主义”是靠不住的:“在希腊人当中,克塞诺芬就已指责过这种表现神的方式,他说,如果狮子们是雕刻家,它们就会让它们的神具有狮子的形象。法国人有句俏皮话与此也很类似:上帝按照他自己的形象创造了人,但是人也回敬了上帝,按照人的形象把上帝创造出来了。”[42]

这种简单的“拟人主义”的确缺乏人类学和考古学的根据。实际上神的形象模仿人的形象有许多为人们所不知道的阶段,杰里科的头盖骨只是许多阶段中的一个,它根本就说不上是种模仿。事实很清楚:既然灵魂的观念以及它的各种衍生概念如精灵、神、上帝甚至妖魔鬼怪都是从人的头盖骨崇拜中产生出来的,它就不能不具有人的形象。因此,神人同形以及神的拟人化有着史前的基础,这就是我们在全世界范围所有神庙中看到的神祇的形象几乎都有一张人脸的根本原因。这一点也可以在现代原始民族的艺术中得到印证。例如,在美拉尼西亚新爱尔兰岛(New Ireland)上曾发现被称为“玛图阿”(Matua)的面具,它经常用于葬礼仪式中,美拉尼西亚的神话认为所有死者都应该得到和他的身体一样大小的“居室”。这种居室其实就是各种各样的面具和偶像。

爱德华·泰勒认为万物有灵论(animism)是一切宗教信仰的基础,animism是从拉丁词amima(灵魂)中衍生出来的。真正的难题倒是灵魂观念,或者更正确地说,灵魂不死的观念究竟怎么会被认定能够存在于一个头盖骨里面?对于这个问题石器时代的人们当然已无从回答,但当代一位科学史家无意说出的一段内心独白倒也许能给我们一些启示。卡尔·萨根在看到保罗·布罗卡(Paul Broca)的脑被泡在盛满福尔马林溶液的玻璃瓶中时有这样一段精彩的独白:“他的灵魂是否还依然在这头盖骨里?如果不在的话,他又到哪儿去呢?”一个当代的大科学家尚且如此,更何况史前人类了。灵魂问题是一个会永远困扰着人类的大问题。有理由相信,7000年前杰里科“肖像头”的制作者们同样会提出这种问题。对生命的渴望,对死亡的恐惧,对死去的亲人铭心刻骨的怀念,这些都是灵魂不死观念的永不枯竭的源泉。

《拾遗记·虞舜》“有亲死者,剋木为影,事之如生”便是一例,这和现代非洲某些原始部落的葬俗几乎完全一样。这样看来,灵魂不死的观念的产生是必然的。在印度《白净识者奥义书》中,灵魂被看作像拇指大小的“神我”,它潜居在人体内,不但主宰着过去,而且也主宰着未来:“神我为内灵,大唯似拇指。”[43]

祖先崇拜在几乎所有的民族中占有无比重要的地位。公元前3世纪时的希腊神话作家欧伊迈罗斯(Euhemerus)曾经说过,所有的神祇都源于被神化了的英雄人物和征服者,由此他进一步推论所有的神祇都根源于对祖先的崇拜。赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)也认为祖先崇拜是一切宗教的根源。从古埃及到现代非洲的土著居民,在许多民族的宗教实践中,祖先崇拜占有重要的地位,灵魂不死的观念首先起源于对自己亲属的怀念。在祖先崇拜或神灵崇拜中,原始人希望有一些可以触摸得到的形象能直接用于祭礼仪式,也只有通过这种祭礼仪式,才能赋予这种形象以神性。这可能是一切神像最重要的起因,祈祷是膜拜者和神灵心心相印,神庙就是他们和神灵相遇的地方,古人在去神庙之前就知道那里有神像,大多数民族宗教膜拜的中心就是神像。祈祷并不仅仅依靠沉思,它必须通过语言来向神灵发愿,祈祷意味着恳求上帝,在膜拜者和神像之间没有中间环节,祈祷就是向神灵一种直接的呼吁。

在古人看来,并没有所谓主客观世界的两元对立,人的王国和自然的王国是没有多大区别的,在神话思维中并不存在作为客观事物的“它”,而只存在着和祈祷者对话的神灵,神话思维把这种支配人的力量直呼为“你”。这里,“它”和“你”之间存在着重大的区别,“它”是对客观世界中所有事物的指称,而“你”却是对神秘力量的一种呼吁。科学思维把所有客体都看作是种不以人的意志为转移的客观存在,并用“它”来称呼整个客观世界;而对神话思维而言,自然王国和人的王国是没有区别的,“知”和“被知”是没有区别的。他们虽然也把自己看作是部族社会的一个组成部分,但整个部族社会是嵌入在自然背景中的,并要完全依赖于神秘的“你”,即一种至高无上的宇宙力量。对神话思维而言,自然和人类并不处于对立地位,因此,现代人和原始人对周围世界态度的根本区别就在于:对现代人而言,整个世界是一个“它”;而对原始人而言,整个世界是一个“你”,在“我”和“你”之间是一种绝对神秘的关系。这个“你”在各国神话中屡见不鲜,它是一切祈祷的对象。

巴比伦史诗《埃努玛—埃利什》:“我的父,我的创造者,你高兴吧,欢乐吧。不久你将在提阿马特的脖子上任意践踏。”

芬兰史诗《卡勒瓦拉》:“你最高的天神乌戈,你是统治天堂的大神!降临吧,我需要你!我虔心祈求你降临!”

赫西俄德《神谱》:“缪斯女神啊,所有这一切,从一开始,你就对我讲明,是你告诉我,谁最先被创造出来的。”

在马来人中,“奴隶”用“我”,“主人”用“你”。“英文《圣经》里下列翻译语句中,‘你的仆人说’,‘我的主人知道’,‘你的仆人’和‘我的主人’这些术语,正是处于边为表示‘我’和‘你’的纯人称代词的过程之中。”[44]“父神麻斯(Father Mars),我乞求你善待我和我家。……给我、我家和我们全家健康和力量。为了这个目的……父神麻斯……你将享受乳猪、乳羊和乳牛。”[45]

神话思维不把客观世界看作是一个自在之物的世界,一个中立的、不带任何感情色彩的“它”,而是把它看作一个可以直接对话的“你”,这也就是神话思维最重要的特征。黑格尔曾断言到了古典艺术的阶段,神会由于拟人而解体,但这种情况并没有发生,因为只要对神祇采取一种对话式的亲昵态度,拟人化就是必然的,它决不可能突然消亡。神像就是“你”,而不是“它”,在神像中看不见那种作为自然的“它”的属性,科学家从来不用“你”去指称任何一件客观事物,他只用“它”,正是这个“它”切断了与神话思维的一切联系,情感语言和逻辑语言的区别也就在这里。在祭礼仪式中,“你”被用来作为对神祇的一种赞美,一种呼吁,我们才会在神话文献中看到这么多的“你”。除了神话之外,只有诗的语言才是神话语言的继承者,只有诗人才会用“你”去称呼诸如太阳、月亮、星星、海洋等一切无生命的事物。

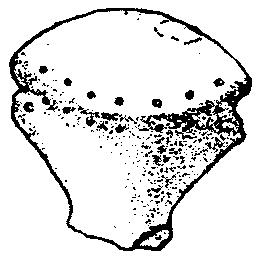

和旧石器时代雕塑有所不同,欧洲和中国新石器时代的雕塑有些其头部都留有小孔,并且头部往往是扁平的,其目的显然是为了插入诸如羽毛、花朵、果实以及其他自然物为装饰,以取悦神意,与农耕或生殖之神保持联系。这一点明显和农耕的发展有关。例如希腊克利特岛(Crete)出土的约公元前3000年~公元前1500年米诺斯文化期的小型塑像,被考古学家认为其头部小孔曾周期性地装饰着某些由罂粟、安石榴、鹿骨及花冠,在某些雕塑的头部甚至还有鸟头或蛇头的装饰。这些装饰有着明显的含义,如羽毛装饰是供奉给鸟神的,蛇形或带状装饰是献给蛇神的。一些大腹便便的女神雕像则被认为是怀孕的丰产女神或“再生巨神”(The Great Goddess of Regeneration)的再现。她们的身上有的还刻有果实或花朵的装饰纹。直到今天,一些欧洲家庭在过圣诞节时陈列的“马厩图”(creche)模型中,还沿用这种古老的神祇来装饰自己的房子。[46]马厩图是基督教圣诞节所陈列的模型,象征基督的诞生,除卧在马槽里的婴儿耶稣外,还展示圣母马利亚、天使等形象,这类模型的展出一般要延续到主显节后的第8天。

《说文》:“显,头明饰也。”古人早就认识到头部装饰的作用非同一般,同样的装饰物放在人体的其他部位远不如放在头部明显,故曰“显”。同样的道理也可以用来解释新石器时代这类带孔面具的装饰,只要随着祭礼仪式的不同而更换其装饰物,塑像本身就会变得面目全非,它是何种神祇,全靠不同的装饰来“显”,其特殊的身性也全靠这种“显”来表达。

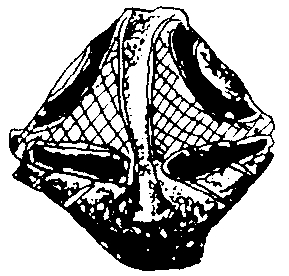

图2-022、2-023、2-024为欧洲温恰文化中的带孔面具,它们是一张面具的正面、侧面和反面。图2-025为我国河姆渡新石器时代文化遗址中出土的小型穿孔头塑,它们之间虽然相距千里,但在当时所起的“显”的作用可能是完全一样的。

图2-022

图2-023

图2-024

图2-025

从带孔面具和带孔头塑中可以看到,新石器时代的雕塑并不完全照搬旧石器时代雕塑的传统,而是有很大的变化和发展,主要是增添了农耕的内容。虽然新石器时代的女神像也是大腹便便的,但那时的丰产已经不只是指人类自身的繁殖,而且也指植物的丰产。所有的丰产女神、镰刀男神、带孔面具和带孔头塑无不和农耕有直接的联系。

面具在戏剧的起源和发展中所起的作用曾为许多学者所注意。“在斯巴达,演员被称为‘得克利斯塔’(deikelistai),这一词后来被希腊人释为‘模拟表演者’或‘戴面具的人’。”[47]

在欧洲旧石器时代的洞穴艺术中从未发现过面具,只有某些岩画形象被认为是戴上面具的,然而,新石器时代就不同了,在希腊北部的色萨利平原(Thessalian Plains)的塞斯科洛文化(Sesklo)中,在前南斯拉夫、罗马尼亚、匈牙利南部的斯塔尔切夫文化(Starcevo)中,从公元前6500年到公元前6000年间,各种椭圆形的、菱形的或三角形的面具都有所发现。当然,并不是所有神像都具有人的外貌,许多神像具有动物的外貌。

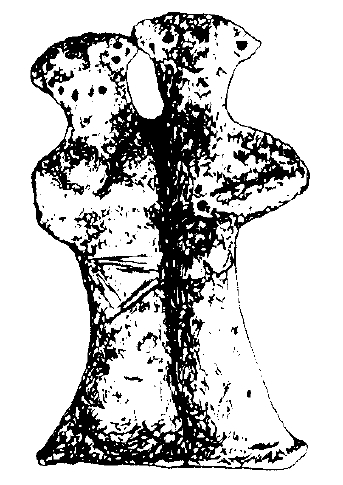

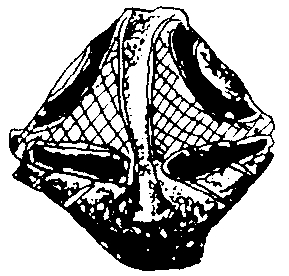

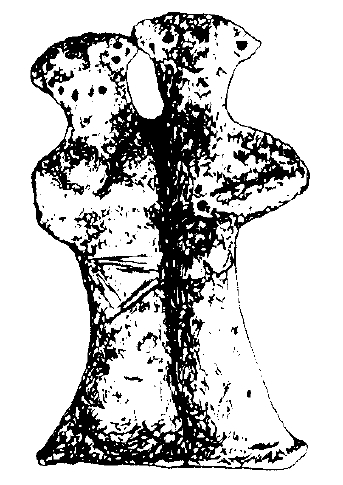

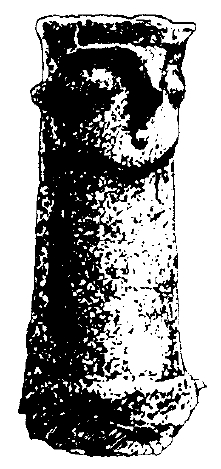

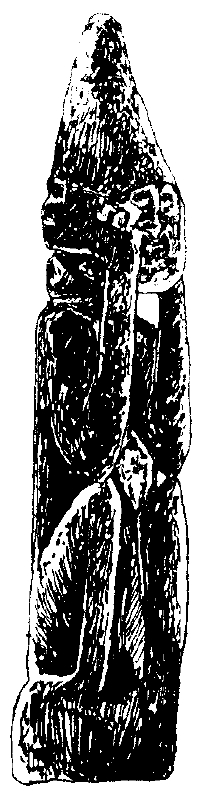

图2-026为前南斯拉夫东南部格拉达茨(Gradac)温恰文化遗址中出土的面具,属于动物面具,可能是公羊的面具。图2-027为前南斯拉夫南部克诺克拉卡巴拉(Crnokalacka Bara)出土的头像,属温恰文化,头部有明显螺旋状装饰,制作年代为公元前5000年~公元前4500年。图2-028为前南斯拉夫比托拉(Bitola)出土的面具,头戴王冠状装饰,并与一个圆柱形的颈部相连接,疑为一雕像的局部,制作年代为公元前6000年。图2-029为前南斯拉夫普里什蒂纳(Predionca)温恰文化遗址出土的面具。它带有网状装饰线纹,制作年代为公元前4500年~公元前4000年。图2-030为前南斯拉夫南部克诺克拉卡巴拉出土的胸像,他戴有半球形眼睛的面具,眼睫毛由白色刻痕组成,属温恰文化,制作年代为公元前5000年~公元前4500年。图2-031为前南斯拉夫斯梅代雷沃帕兰卡(Smederevska Palanka)出土的黑色抛光面具,有半球形眼睛和白色刻痕的眼睫毛,头顶部有红色条纹镶边,属温恰文化,制作年代为公元前5000年。图2-032为罗马尼亚南部维德拉(Vidra)出土的神人同形陶器,它有一张人脸和刺猬的身体,属东巴尔干文明,制作年代为公元前5000年。图2-033为和“神秘婚姻”有关的一对爱侣的陶器,属巴尔干文明,制作年代为公元前5000年。图2-034为戴着动物面具的男性陶器人像,左手握生殖器,制作年代为公元前5000年。图2-035为圆筒形带面具的鸟神,圆筒原来是和泥质的神龛模型结合在一起的,发现于前南斯拉夫南部波罗丁(Porodin)相邻的比托拉(Bitola)地区,属中部巴尔干新石器时代文化,制作年代为公元前6000年。图2-036为和真人面孔大小一样的面具,发现于前南斯拉夫普里什蒂纳(Pristina),属温恰文化晚期。图2-037为前南斯拉夫摩拉瓦河(Morava)上游普洛奇纳克(Plocnik)出土的带角面具,明显是猪和人两种形象的混合,制作年代约为公元前4000年。

图2-026

图2-027

图2-028

图2-029

图2-030

图2-031

图2-032

图2-033

图2-034

图2-035

图2-036

图2-037

相比于穿孔面具,这些面具所代表的神性比较固定,也许当时欧洲的农耕民族是根据季节性的不同祭礼仪式来使用这些不同面具的。这些面具在宗教生活中的重要性现在已经很难考察,但从现代非洲原始部族的面具中可以看到,无论是制作面具还是使用面具,都是原始民族生活中的头等大事,并伴随着许多禁忌。

在古希腊时代,面具帮助了最早的悲剧演员,它使一个演员同时能扮演几个角色。戏剧中最重要的因素是演员进入角色,即演员常说的丧失自我,投入角色。而原始祭礼仪式中面具的使用,是真正的戏剧产生之前,为演员的丧失自我,投入角色作了长期的心理训练的准备,甚至可以说,假如没有这种史前的面具,演员何以会产生,乃至戏剧何以会产生,都会成为问题。所以,王国维在《宋元戏曲考》中说:“后世戏剧,当自巫、优二者出。”而且认为“巫”比“优”更重要,这种看法是有道理的。

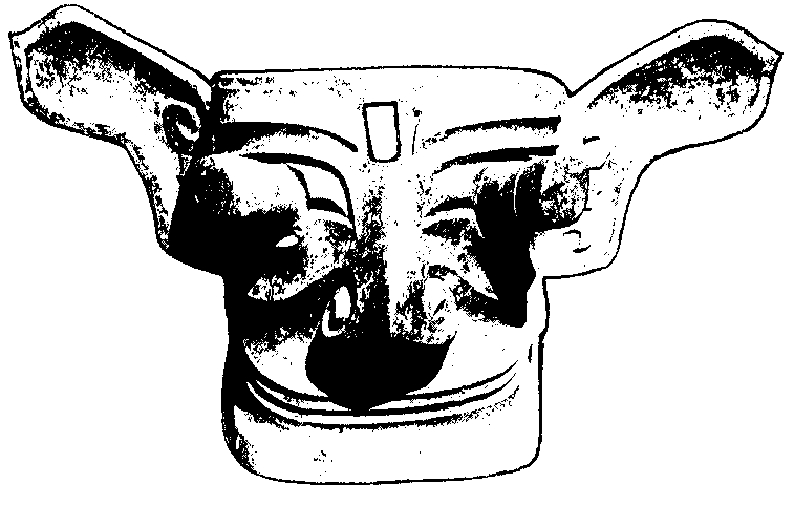

古代南美洲在新石器时代也产生了和农耕祭礼相关的神祇,主要在今天的墨西哥地区。墨西哥文明始于公元前3000年~公元前2000年之间,在公元前2000年左右,墨西哥已经有了农耕和制陶,这一点在他们所崇拜的神祇上有明显的表现。在当时的托尔特克人(Toltec)的传统文化中,农耕已经占有重要的地位,雨水的控制被视为头等大事,在他们的神话中,雨和水的控制者是特拉洛克神(Tlaloc),他的雕像在中美洲的许多地方都可见到。根据神话,正是他施展神力才使宇宙形成后的第一次洪水退却。图2-038为14世纪墨西哥瓦哈卡(Oaxaca)地方的特拉洛克石雕像,他有着青蛙似的眼睛和长满长齿的嘴。图2-039为阿兹特克人的希佩神(Xipe),这是他们所信奉的最古老的神祇,他是战神,在神话中他被描绘成一个头上蒙着人的头皮,身上蒙着人皮,嘴里还含着牺牲者头颅的恐怖神灵,和古代玛雅人(Mayan)的战神爱夫(F)相似。图2-040为阿兹特克人的水神查尔丘特利奎(Chalchiuhtlicue),她是特拉洛克的妻子。这件雕塑把她塑造成一个怀抱婴儿的妇女,她穿戴讲究,戴着大耳环,穿着带花纹的裙子。

图2-038

图2-039

图2-040

图2-041

科亚特利库埃(Coatlicue)是墨西哥阿兹特克人所崇拜的大地女神,她是众神之母,既能创造万物,也能毁灭万物。她的面部为长着双獠牙的巨蛇头的形象,身穿百蛇蛇皮编织的衣裙,故又称“蛇衣神”,她又是战神维齐洛波奇特利(Huitzilopochtli)之母。当南方众神企图趁她怀孕加害于她时,全副武装的维齐洛波奇特利突然降生,打败了南方众神。图2-041为科亚特利库埃的雕像,她戴着由人手、人心和髑髅结成的项链,手脚都生利爪。该雕像为墨西哥国立考古博物馆收藏的珍品,是一件世界著名的艺术珍品。E.H.冈布里奇(E.H.Gombrich)在《秩序感》一书中曾经把这件作品称为令人恐惧的偶像,恶梦的形象,并把它和我国古代的饕餮纹饰相比较。不过在两者究竟是否存在文化传播的问题上他持谨慎态度,因为这涉及古代中国和古代美洲大陆之间是否存在联系的难题。

古代的偶像崇拜非常普遍,人们相信只有通过祭礼仪式才能使那些可怕的精灵受到控制。精灵原来是飘忽不定的,只有为它们设置栖息地才能使它们不致造成危害。偶像也就是这些无定形的精灵最好的栖息地。通过祈求,至少可以使这些精灵暂时安居在为它们建造的容器里。

12世纪时,丹麦作家萨克索·格拉马蒂库斯(Saxo Grammaticus)曾记录了斯拉夫国王瓦尔德马尔(Waldemar)反对偶像崇拜并焚烧偶像的事迹。因此古代斯拉夫人(Slavs)遗留下来的偶像是非常稀少的。图2-042为白俄罗斯泥炭沼中发现的木质偶像,制作年代约为公元前1750年。图2-043为俄罗斯科斯特罗马(Kostroma)发现的青铜偶像。

图2-042

图2-043

世界各族人民都曾用他们各自的方式创造出面貌各异的神祇,有些神祇是相同的,连名字也相同,但形象却完全不同。图2-044为库克群岛(Cook Islands)上的拉罗通加人(Rarotonga)所崇拜的权杖神(Staff-god),它再现了龙古神(Rongo)或坦格洛神(Tangaroa)。龙古神原为赫尔维群岛(Hervey Islands)居民所信奉的冥界战神。图2-045为库克群岛南部曼盖亚人(Mangaia)所崇拜的太阳和天空之神坦格洛,它仅用椰子的纤维和树皮捆扎而成,并饰以热带鸟类的红尾巴羽毛。与前者相比,虽然它们是同一个神祇,但却毫无共同之处。图2-046为南美某些部落在祭礼仪式中所使用的笛子木栓上的装饰物,再现了土著居民所信奉的神话中的神祇的面貌,笛子发出的声音则被认为是神发出的声音。图2-047为西非多贡人(Dogon)神话中农莫神(Nommo)的形象,根据多贡人的神话,是农莫从宇宙蛋中创造了人类。

图2-044

图2-045

图2-046

图2-047

一些神话或宗教背景完全不同的神像却有着大轮廓基本相同的形象;而同一个神祇在相邻的原始部族中却有着完全不同的面貌。这种现象表明,雕像的形式和它的语义功能不但不是同一的,有时正好相反。也许,这样的推测是有道理的:“面具从一个集团传播到另一个集团之后,如果雕刻形式保持不变,则其语义功能就被颠倒过来。相反,如果语义功能保持不变,则其雕刻形式就被颠倒过来。”[48]

这种情况的确在非洲面具中存在:“在马里和象牙海岸的巴马那农民中,有一种举世闻名的被称为次瓦拉(CiWara)的动物头饰,据说这是一种很有效的沟通人神的工具。不同的巴马那部落使用这种面具有不同的意义,这通常是因人因地而异。”[49]

图2-048为前斯拉夫地区兹别里奇(Zbruch)发现的“四面”立柱神像,石柱顶端是神灵斯戈梯维特(Svantevit)的形象。图2-049为乌拉尔图人(Urartean)的风暴神和战神特什拜(Teisheba)的青铜塑像。图2-050为埃塞俄比亚西部加罗人(Garo)的木柱式雕像,用于祖先的祭礼,发现于东非北部边境。

图2-048

图2-049

图2-050

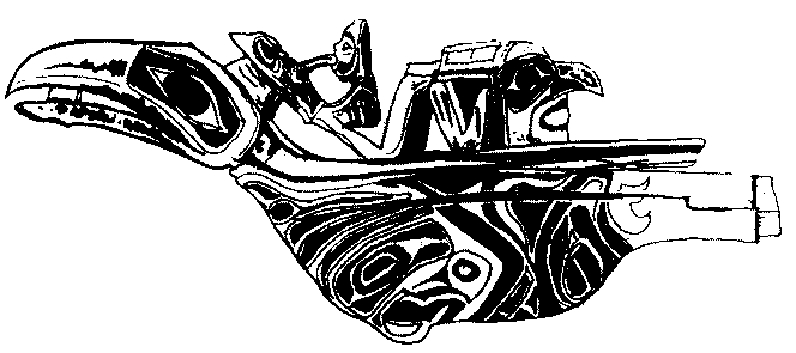

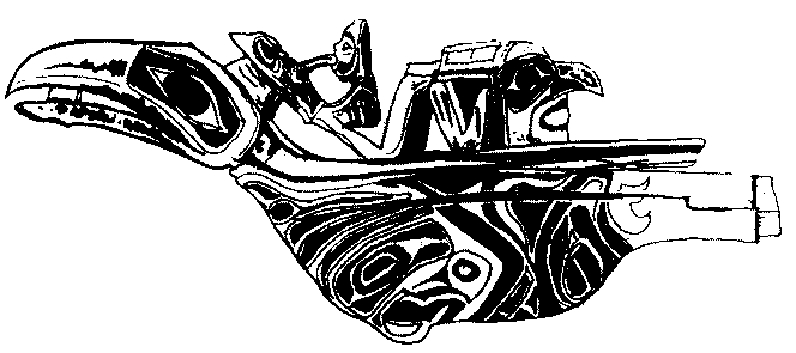

由于许多原始艺术的神话背景愈来愈模糊,同一器物的神话内涵往往会有不同的解释。图2-051为夸扣特尔人(Kwakiutl)的一只拨浪鼓,它的上半部和下半部击打时能发出响板似的效果,但它究竟意味着什么却有争论。有人认为它是雷鸟的形象,雷鸟是北美印第安人神话中的精灵,它的翅膀在拍击时会发出雷鸣般的响声,闪电也被认为是它眼睛发出的光亮,它是被当作雨神来崇拜的,在它的背上是一个正在吃奶的小孩,他就是印第安人普遍信奉的英雄雷文(Raven)的形象。有人则认为它是驮着一个精灵的渡鸦,是巫医用来祛病的道具,它发出的声音能吓走鬼魂。

图2-051

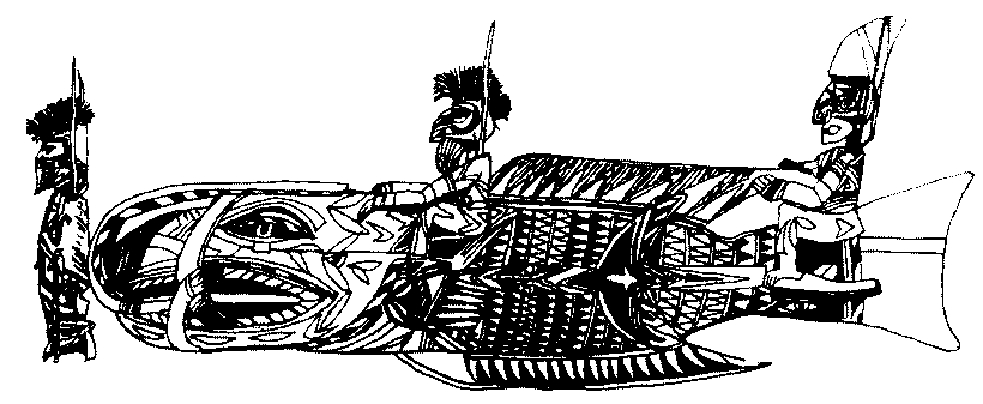

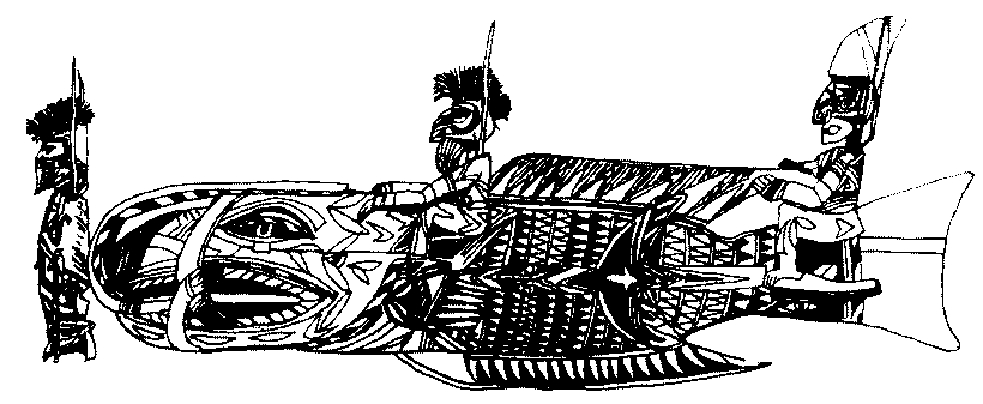

一些神话背景已经模糊了的原始民族却给人们留下了难忘的艺术珍品。图2-052为马朗根风格(Malanggan style)的一件木雕作品,这种风格是指南太平洋诸岛极为复杂的一种雕刻形式。它是一条身上带着飞鱼的大鱼,并有一条巨蛇作为同伴,前面带路的是神灵莱米锡斯(Lemesisi),骑在马背上的是神灵索拉格(Solang)夫妇两人。作品来自新爱尔兰岛(New Ireland)。

图2-052

非洲木雕的艺术价值得到正确评价不过是近百年的事情。历史上一些到过非洲的基督教传道士曾把非洲神话和非洲宗教都看作是种部族迷信,对非洲木雕的巨大艺术价值一无所知,而今天的情况则完全不同。非洲木雕享有世界性的声誉,它的艺术价值的真正源泉正是非洲的神话和宗教。整理非洲神话是件非常困难的任务,因为每个非洲部族几乎都有自己的宗教,而这种宗教又经常和神话联系在一起,即使两个邻近的部族,使用同一种语言,但他们所信奉的宗教却很不相同。而他们的神话却往往从属于宗教的共同体。有些非洲神话被记录下来仅仅是近150年之内的事情。在很多情况下,倒是许多艺术作品还能比较直接地告诉我们有关非洲神话的某些侧面。

有两种意义不同的原始艺术,一种指原始艺术家缺乏足够的技巧去实现自己的目标,因此他们的艺术显得非常粗糙;另一种原始艺术则是指由于艺术家头脑里的模特儿是一种超自然的神祇,它很难用一般的艺术表现方法去加以表现。而非洲木雕明显属于后一种。这里不存在任何意义上的矫揉造作,它们是世界上最真诚的艺术,这就是为什么有那么多的现代艺术家为它们所倾倒的原因。实际上一些我们看来显得有些丑陋的半人半神的形象,却是一些非洲艺术家想刻画那些难以表达的神性。非洲岩画中的神灵形象常常是人与兽的一种混合,神的形象具有动物和人的双重特征,在最古老的中非神话中,神的主要特征就在于其动物的面貌,或者说是一种动物化的神灵。在非洲神话中,蜘蛛能爬上天,青蛙能飞过森林,狮子吞食整个村子的居民,神性往往更带兽性色彩,神的人化是后来才开始的。从欧洲传统的艺术标准来看,它们很难被认为是美的,以致一位法国学者曾认为,当时的非洲画家“对美和美的科学绝无所知”。[50]这种说法可能是对的,但这并不妨碍非洲艺术在某种意义上的登峰造极,许多非洲木雕已经成为“世界级”的著名艺术收藏品,其复制品也很昂贵。

非洲的祖先崇拜在他们的木雕艺术中有着明显的表现。塞努福人(Senufo)的祖先偶像往往是成双成对的。图2-053这件塞努福人的祖先像就十分著名。非洲祖先祭礼所使用的偶像往往用来表示和祖先之间的一种亲密关系,但这类祖先的偶像往往并不具有肖像的性质。图2-054为西非象牙海岸的鲍勒人(Baoule)在祭礼仪式中使用的雕像,它仅仅用来表示祖先的在场。当一个人死后,一个受过专门训练的雕塑家就会受死者家属委托,为死者雕刻一个尽可能写实的雕像。当然,它仍然是离不开当地的传统模式的。这种雕像往往会被长期地置于死者的坟墓旁,以代表他(或她)的灵魂,后来,雕像才被移至一个专门放置这类雕像的房屋内,只有在举行祭礼仪式时才向人们展示;图2-055为刚果中部巴松格人(Basonge)的雕像,它基本上是图式化了的,而非自然主义或写实主义的,手足都被加以夸大,而雕像的整体感非常强烈,它被认为有一种驱病除邪的作用;图2-056为刚果西部巴亚卡人(Bayaka)的男性雕像;图2-057、图2-058为刚果东部巴卢巴人(Baluba)具有布利风格(Buli-style)的凳子。所谓布利风格是指一种跪着的人像作为凳子的支撑物,它的形象通常是一个瘦弱而憔悴的老年妇女,她有着细长的腿,短矮的身材,双手托着一只作为凳子的圆盘,手指常常被夸大,为了便于支撑,它通常由硬木雕成,并涂以深棕色;图2-059为西非塞努福人骑马雕像,马匹往往被缩小到难以辨认的地步;图2-060为西非伊比比奥人(Ibibio)的站像,其风格比较粗犷;图2-061为西非巴加人(Baga)的男性站像,这种风格非常著名,据说是由苏丹人传播过来的;图2-062为刚果中部布尚戈人(Bushongo)的香巴·博洛各各(Shamba Bolongongo)的雕像,他曾经在1600~1620年任当地的国王。他发现自己的人民整天沉迷于赌博中,于是发明了一种叫曼卡拉(mankala)的游戏,它是一块有32个洞的木板,洞里放上一些石子,玩游戏的人轮流移动自己的石子,最后以赢得石子多的一方为胜方。这件木雕正是表现他在玩这种游戏。

图2-053

图2-054

图2-055

图2-056

图2-057

图2-058

图2-059

图2-060

图2-061

图2-062

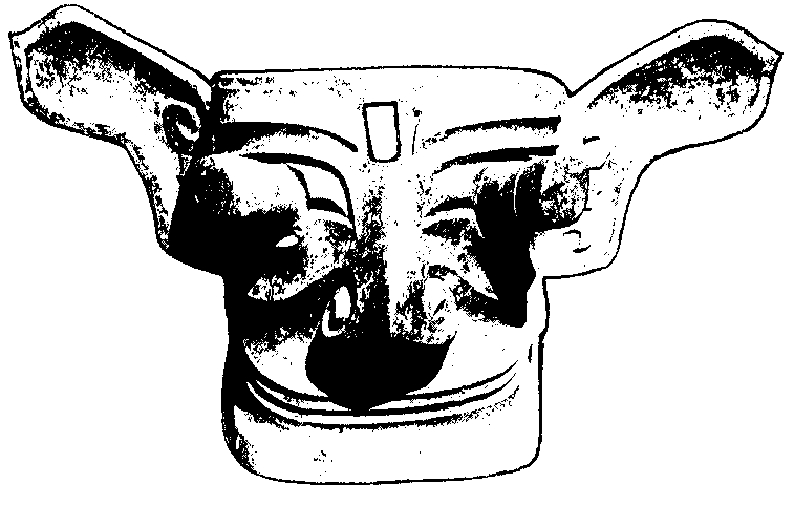

在西非的神庙或神龛中还常常发现戴面具的神祇,在贝宁曾经发现过一个奇特的青铜的公羊面具,它的头部有着非常华丽的装饰,主要是泥鳅的形象。它制作于17世纪。在西非神话中不存在死亡的说法,这件用于祭礼仪式的面具可能和永生的信仰有关,但是具体的细节已经模糊了。

图2-063

在西非的加蓬还发现过一个面目非常和善的偶像,它虽然并非神祇,可是它同样被认为有着超人的力量而受到人们的敬畏。见图2-063。在非洲人的宗教信仰中,神和精灵很难有明确的分界线,但一般说来,神更接近人而不是更接近精灵。许多地方的精灵被认为栖居在木头和泉水之中,并且也只有当地人才崇拜它们。像在埃及、印度以至欧洲旧石器时代的神灵那样,非洲的神灵在开始时都具有动物的特征,后来才愈来愈人化。

一些非洲民族,例如布须曼人(Bushman)唯恐别人对自己施加巫术,因此决不轻易把自己的名字告诉他人,也不轻易让别人为自己画像,因此,他们的人像经常是没有“脸”的。总之,人的图形很难是种真正的肖像。[51]里奇还指出,非洲岩画中的人像常常变形为“火柴型”或“线型”,其目的就在于防止他人用巫术伤害自己。相反,神的形象由于不怕巫术的伤害,他们完全具有人的面孔,而且总是愈来愈人化。就这点而论,非洲的神像是最容易判断的:凡是具有人形的形象基本上都是神的形象,因为人是惧怕他人为自己画像的。

在非洲现代原始部落中,面具的制作是一个非常严肃的事情。如果庄稼收成连年不好,或者许多人突然一起死亡,氏族的长者一旦领悟到他所领导的群体的安全和生存受到威胁时,就会决定举行一种祭礼仪式,使超自然的神灵能赐予他们以慈爱,以躲避灾难。每个氏族都有自己的一定数量的超自然神灵作为他们的保护神。只要他们能够制造出一种高而带椭圆形的面具,它就能代表这些神灵。面具是在特殊的场合进行制作的,在一座以规定数量的圆木建造起来的茅屋中,每个氏族都在建造自己的面具,而妇女和儿童则被置于看不见这种制造过程的地方。面具的特殊造型和装饰都是精心选择过的,所以每件面具都能代表一个特殊的神灵,所有面具的制作方法大体相同,它们饰以几何形的象征性语汇。其制作首先要依靠一个长者的记忆,口授它的样式,而后经过通力合作加以完成。在制作过程中有许多禁忌和限制,由于有时准备工作要历时5年之久,再加上一些庆典仪式,所以必须准备充足的食物。当所有东西准备就绪时,面具的完成还需要经过一定的仪式来灌输神性,在面具完成之后的次日日出之际,仪式方能开始。首先,在一座高大房屋的门口举行秘密的仪式,每个面具都由氏族成员戴着,在祭礼仪式进行的过程中,戴面具者一个个地出现,并把它置于一定的地方。在接下去的几天里,氏族成员要环绕村落或环绕房屋的柱子跳舞和歌唱。面具由氏族成员佩戴,这是光荣的标记,“它体现的是一种神性。所有佩戴面具的人都引以为荣,同时佩戴面具也意味着对神的尊敬。巴布亚人(Papuan)相信氏族成员佩戴面具时,能够把神请到现场上来。它代表神。所以不难理解,当人们佩戴面具时,几乎处于极度兴奋以至处于歇斯底里的冲动之中”。[52]

当然,并非所有面具的制作都是为了消灾,但所有面具的制作都想和神灵沟通,这点却是没有问题的。“面具的每一种类型都与神话有联系……我提出的前提设定,即把神话研究中已经证明有效的方法延伸到艺术中去,终将被证明是正确的。”[53]

但是,并非每一件面具都能为它寻找到原来的神话背景,相反,绝大部分的面具其神话背景早已模糊不清。在使用方式上它们也有很大区别,有的主要用于祭礼舞蹈,有的主要用于供奉膜拜,后者的目的并非为了娱神,因为它本身就是神。比起人的身体来,脸部从来就是艺术家格外重视的对象。它的重要性本来就具有生物学的意义,就主体而言,只有通过脸部各种最敏感器官的联结作用,我们才能感受外部世界;作为客体而言,我们只有通过对他人脸部细微区别的辨认,才能区别周围的人们。不管面部表情如何,一张有表情的脸,总是能让人驱除疑虑。而一个没有脸的神,那就是让人敬畏的东西,一切恶梦的源泉。“艺术家,尤其是原始文化中的艺术家,总是把面部表现看作是种情感的海市蜃楼,从而把它们变成一种千姿百态的外观。”[54]

在非洲利比利亚(Liberia),人死后在埋葬前要为他做一个面具,通常是用木头雕成的,虽然比较粗糙,但也尽可能去刻画出死者的特征,以便他的灵魂能安居在这个为他而建造的寓所里。这类面具因为能构成人世和冥界这两个世界的接合点,所以它经常受到生者的崇拜。在面具中,人们总能看到一张陌生化了的脸和它所表现的神性。而做到这点是并不容易的,原始艺术家在制作面具前,势必对五官所能表现出来的变化以及这种变化的限度有充分的研究,而眼睛的变化往往最为引人注意。图2-064、图2-065、图2-066的三个面具是一个眼睛变化的实例。

图2-064

图2-065

图2-066

图2-064为我国四川广汉三星堆城址祭祀坑出土的青铜人面像,高60厘米,宽134厘米,制作于公元前11世纪。它十分沉重而并非面具,可能是一种用于驱邪祭礼的道具,他那双圆柱形的眼睛仿佛是专门用来识别妖魔鬼怪的。图2-065、图2-066是非洲利比里亚的黑木面具,它是专门用于葬礼的。很难设想中国和非洲的面具会有文化传播方面的联系,无论在时间和空间上,它们都相距甚远,但我们一望而知,它们的圆柱形眼睛的处理是完全一样的,不仅如此,这种圆柱形的眼睛在美洲印第安人的面具中也大量存在。这可以看作是文化趋同性的一个典型例子,它们之间是如此相似,但决不可能有文化传播的可能。那么究竟为什么会产生这种相似性呢?其中必有缘故。歌德说过:“如果眼睛不像太阳,它就决看不到太阳。”这话不是随便说的。事实上,歌德的这种看法来自欧洲的传统观念:“能够观看的眼睛可以同太阳相比较,因为,人们认为,它可以像太阳一样发光。……一直持续到18世纪的许多错误都可以在论著中找到。眼睛晶体被看作是影像的主要器官;那里形成影像。……对于西方学者来说,眼睛发出某种东西,并因此而形成影像。因此,它的作用不是消极的,而是积极的。”[55]这很可能就是产生上述圆柱形眼睛的真正原因。我们通常也说“目光”、“眼光”,其实眼睛并不会发光,那么我们为什么要这么说呢?看来这种说法继承了古人的一种看法:人的眼睛之所以能看见事物,就因为眼睛有一道光,事物也有一道光,两道光相遇,就产生了事物的形象。这种圆柱形的眼睛其实就是代表着光。

根据列维-斯特劳斯的解释,这种圆柱形的眼睛在不同的民族的面具中有着多种多样的起源。一,萨满以圆筒形的象牙或木雕物品用作“灵魂捕捉器”,用于捕捉和禁锢病人的游魂,以便将其重新注入病人的躯体。二,根据特林基特人的神话,乌鸦在离开印第安人之前,警告他们说,等它回到地球时,谁敢用眼睛看它,谁就会变成石头,从此以后,人们只得用白菜叶卷制的圆筒看它。三,爱斯基摩人等都把突出的眼睛和锐利的目光联系起来,或将其归因于人们在黑暗中看东西时所作出的努力。四,在加拿大东部的部落中,萨满们用空心杜松木制作魔术望远镜。五,在萨利什人的“斯瓦希威”(Swaihwe)面具中,圆柱形的眼睛能避免铜的强光对它的伤害。[56]

列维-斯特劳斯曾把中国周代末期墓葬中的木雕像(实际上可能是指我国战国时代的镇墓兽)和印度尼西亚、新西兰的木雕像作比较。由此可见,这种圆柱形的眼睛在世界许多地方都存在,要归结为只有一个单一的起源几乎是不可能的。尽管如此,在众多的解释中有一点却具有普遍性,那就是认为圆柱形眼睛可以强化视力,强化目光的锐利性。这种奇特的眼睛的表现方法,使我们想起了古希腊哲学家恩培多克勒(Empedokles)对视觉的看法。按照他的理解,视觉是一种射流,就像冬夜的灯笼一样,射出的光也就是射流。同样,在原始人看来,眼睛之所以能看见事物,就因为它像一道光柱,在不断地探索它前面的事物。这可能就是圆柱形的眼睛之所以如此普遍存在的原因。如果把所有圆柱形眼睛的面具集合在一起,人们一定会为它们的相似性感到惊奇:何以文化背景和地理环境相隔万里的民族,竟会在如此窄小的面具世界的领域内达到如此惊人的一致性,这实在是个值得进一步探讨的问题。

在非洲,面具被认为是一种和神灵进行沟通的工具,当人们需要和神灵对话时,就必须佩戴面具:“戴这些东西,目的是为了唤醒神灵,使神灵能够显灵。戴上面具之后还可以使这些人免受巫术的侵害。”[57]在一些宗教节日里,人们必须穿特殊的服饰,并戴上面具,跳独特的宗教舞,以便把神灵请到现场上来。