-

1.1目录

-

1.2第一章神圣世界和世俗世界

-

1.2.1第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

-

1.2.2第二节神庙作为神圣空间的主要标志

-

1.2.3第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

-

1.2.4第四节节日作为对神圣时间的分割

-

1.3第二章人与神

-

1.3.1第一节祭礼·神话·舞蹈

-

1.3.2第二节神像的起源和原始社会的神祇

-

1.3.3第三节巫术·萨满·占卜

-

1.3.4第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

-

1.4第三章一切事物都始于生殖

-

1.4.1第一节天下之化起于农亩

-

1.4.2第二节神话矿物学和神话冶金学———从“有陨自天”到“孕而生铁”

-

1.4.3第三节神话冶金学的变种———炼金术

-

1.4.4第四节两种奇异的婚嫁习俗:凿齿和苦娃达

-

1.5第四章神话的四种基本类型

-

1.5.1第一节创世神话

-

1.5.2第二节太阳神话

-

1.5.3第三节月亮神话

-

1.5.4第四节冥世神话

-

1.6第五章原始文化作为文化科学的主要研究对象

-

1.6.1第一节“文化”概念的历史沿革及其主要争论

-

1.6.2第二节“文化”概念内涵的多重性

-

1.6.3第三节文化趋同的两种理论

-

1.7再版后记

-

1.8人名译名对照表

-

1.9民族译名对照表

-

1.10《朱狄学术论著六种》再版编后记

第一节祭礼·神话·舞蹈

从发生学上来考察,艺术的产生和祭礼仪式有一种共生关系。正是借助于这种关系,艺术开始了它选择某种超出信仰目的的审美倾向。因此,研究祭礼仪式和早期艺术的共生关系是非常有意义的事情。为什么祭礼仪式在人类社会发展中会获得一种普遍的文化价值,这是不难弄清楚的。祭礼仪式能把日常生活中的焦虑转移到一种符号活动中去,它的重复性把人类的宗教行为程序化了,从而使无形的时空带上了强烈的主观色彩。共同的宗教信仰、对渎神行为的恐惧、更为小心谨慎的行为方式,把生产力低下的原始人紧紧束缚在一起。群体的价值观增强了,经常举行祭礼仪式的部族要比没有这种仪式的部族具有更大的凝聚力,从而也为艰难的生存取得强有力的精神支持。

有人说过:“艺术是一种礼仪的产物,如果把艺术的概念框架和它的物质材料都忽略不计的话,那么艺术就只是一种原始风尚的活动。”[1]有人甚至把艺术和祭礼的这种共生关系看成是一种艺术生物进化观的基本假设。[2]

只要我们涉及原始文化和原始艺术,就不难发现它们和祭礼仪式的关系,前者是由后者转换而来的。原始艺术最早孕育于祭礼或神话的母体之中,即使在今天艺术已经完全独立的情况下,它也仍然常常被用于仪式的目的,甚至仍然被用于宗教的目的。如果说符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富有代表性的特征,而且人类文化的全部发展都有赖于这些条件,那么,对原始人来说,就再也没有什么其他的符号系统能比祭礼仪式更重要了。在祭礼仪式中,原始人进入到一个想象的世界中:动物向他供奉出肉食;树木向他供奉出果实。不但如此,祭礼仪式还能体现出唯有人类才能有的一种反省能力,在赎罪仪式中,他会向被杀死的动物和被砍伐的树木的灵魂表示赎罪和歉意。

祭礼的对象是神祇,它的史前史只能和神祇本身的史前史相关,从史前考古学的角度说,新石器时代祭礼仪式的证据要远远多于旧石器时代,农耕祭礼尤为突出,古人力图通过它在播种和收获之间架起桥梁,把植物的生长拟人化。农耕出现后,祭礼仪式主要转移到了祈求土地的丰产,作为一种情感符号,祭礼仪式总是力图在人的各种需要和这些需要的满足之间的鸿沟上架起桥梁。例如。在江苏连云港将军崖岩画中就发现了一些明显是植物精灵的形象,它们从大地的草丛中一个个地翘首而立。这种植物的神化只可能是农耕开始萌芽时代的产物。根据现代许多原始部落的传统,祭礼仪式是多种多样的,但它往往和人类最基本的物质需要有关:祈求狩猎成功、动植物丰产。他们对自身的四个重要阶段,即出生、成人、婚姻和死亡也都各有祭礼仪式。当然还包括祖先崇拜以及对各种神祇的崇拜。

祭礼在初始阶段必然是极为简陋的,随着人类生活和思维方式的日趋繁复,祭礼也愈来愈仪式化、程序化、社会化、制度化。《周易·系辞上》:“圣人有以见天下之功,而观其会通,以行其典礼。”所谓圣人不过是一个指代符号罢了。我国是对祭礼仪式拥有最早文字记录的国家之一。殷商甲骨文中“祭”字出现的频繁程度为世人所瞩目。在甲骨文中,“祭”字的象形是一个人手持肉类食物正在献祭。该字杂有许多小点,多寡不一,也许是象征血滴。“祭”字本身就是原始祭礼的具象记录。从发生学的时序方面来考察,“祭”与“礼”并不是同一件事情。祭可能发生得很早,有些迹象表明,在中国的山顶洞人和欧洲尼安德特人那里就已经开始了。而祭的仪式化、程序化、惯例化才是礼。《说文》:“事神致福”谓之礼。醴和礼通,醴即古代酒具。《礼记·乐记》:“大乐与天地同和,大礼与天地同节。和故百物不失,节故祀天祭地,明则有礼乐,幽则有鬼神。”《尚书·说命中》:“黩王祭祀,时为弗钦。礼烦则乱,事神则难。”虽然古人已经认识到祭礼仪式不能太繁琐,否则就很难进行实际操作,但实际上它总是非常繁琐的。古人认为在祭礼仪式的实际操作中稍有疏忽,整个过程就会完全无效,甚至起反作用。在祭礼仪式的繁琐上《周礼》和《礼记》为我们提供了极好的标本。它们在“礼”的繁琐方面堪称世界之最。幸亏礼不下庶人,否则全社会恐怕就连吃饭都会成问题。如果知识分子阶层整天拘泥于繁文缛节,在其他事情上也就难以有所作为了。它极大地束缚了人的思想,只有当春秋战国“礼崩乐坏”之时,思想和学术才开始活跃,出现了古代哲学的空前繁荣。

在古代,“祭”、“礼”、“享”在时间上是有区别的。《国语·周语上》“日祭,月祀,时享”,祭是每天举行的,祀是每月举行的,享则是每季举行的。虽然祭礼仪式由一系列繁琐仪式所组成,但它的基本内容仍然是祭。《周礼·天官》:“一曰祭礼,以驭其神。”祭礼是用之于神的,它正好和“以驭其民”的礼俗相对应。祭礼是一种社会性的集体敬神仪式,目是就在于驭神,并通过驭神来驭民。甚至其主要目的就在于驭民。《周易·观第二十》:“圣人以神道设教,而天下服矣。”钱钟书先生在《管锥编·周易正义》中将这段话和奥古士德大帝所说“有神则资利用,故既欲利用,即可假设其为有”相提并论。驭神的前提就是神的存在,故宁设其有,不设其无,这是要达到驭民最保险的做法,古今中外几乎没有一个统治者不知道这一点,因此,祭礼仪式确有极其消极的一面。除了原始社会的祭礼仪式没有宣传的目的之外,其他阶级社会其都是作为一种思想的统治工具而出现的。

驭神要有手段和工具,艺术便是最早的驭神工具。刘师培在《舞法起于祭礼考》中曾断言:“三代之乐舞,无不源于祭神。”这种工具论的乐舞起源论不难寻找到它最原始的文字记录,在许多民族的神话传统中都有明显的踪迹可寻。有时它以神喻的形式出现。在我国古代典籍中,有关祭礼仪式与艺术共生关系的记载也不少,其中相当部分与巫术有关。

《殷墟文字丙编》第73片:“贞:我舞雨。”

《尚书·伊训》:“敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。”

《周礼·春官宗伯》:“大师掌六律六同,以合阴阳之声。……皆文之以五声。……金,石,土,革,丝,木,匏,竹。……大祭祀,帅瞽登歌。令奏击拊。”当时的乐器已多种多样,“帅”也就是乐队的领队。

《周礼·司巫》:“若国大旱,则帅巫而舞雩。”古代每逢大旱,都要举行求雨的祭礼。所谓“雩”也就是一种求雨的娱神舞。《说文》:“雩,夏祭于赤帝,以祈甘雨也。”

《礼记·月令》:“大雩帝,用盛乐。乃命百县雩祀百辟卿土有益于民者,以祈榖实。”

《史记·封禅书第六》:“周官曰,冬日至,祀天於南郊,迎长日之至;夏日至,祭地祇。皆用乐舞,而神乃可得而礼也。”

巫术在最早的艺术形式中是种不可缺少的因素,艺术形象常常镶嵌在巫术的表象之中,两者难分难解。王国维在《宋元戏曲史》中一开始就说:“歌舞之兴,其始于古之巫乎?巫之兴也,盖在上古之世……古代之巫,实以歌舞为职,以乐神人者也。”他已经看出,古代祭礼中的歌舞中的巫术因素处于极端重要的地位,或者可以说古代的歌舞本身就是巫术的产物。在古代,舞和巫是同一的,陈梦家在《殷墟卜辞综述》中说:“舞”即“无”,而“巫”又是“无”的演化。在《商代的神话与巫术》中,他认为作为“巫”字的“祝”,是一种舞蹈形象。降神求雨者为巫,其动作为舞,其祭为雩。楚辞《九歌》就是这类为巫舞而写的曲词。王逸《楚辞章句》:“楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞,以乐诸神。”可见巫术祭礼对舞蹈、音乐和诗歌创作都有极大的影响。

V.G.霍普伍德(V.G.Hopwood)认为在原始祭礼仪式中的核心是舞蹈,而支配这种舞蹈的,不仅有诗的节奏,音乐的节拍,还有能把原始人的注意力浓缩在幻想中的神话。[3]

同样,B.弗朗西斯·古默里(B.Francis Gummere)认为:在没有变化的舞蹈发展到有领舞和有合唱队伴唱的舞蹈中,祭礼仪式起了积极的作用,它把图腾精灵和诸神加以拟人化,所有这一切都为表现人类和半神半人的神话故事铺平了道路。[4]

古代祭礼仪式最普遍的形式是舞蹈。可惜这种场面已难得一见,但不难想象,在原始的舞蹈中已经开始出现了把注意力集中在一种综合形式框架上的努力,节奏、韵律、动作、重复的词,都处于这种形式的框架之内,在这个幻想的世界中,高度集中的注意力把来自外部世界的感觉阻断在这个幻想世界的外面,对神的祈祷被化解成一个舞蹈的圆圈,世间的种种烦恼被暂时搁置了起来。

古代的傩舞,其戏剧色彩则更为强烈。《酉阳杂俎》前集卷十三:“四目曰方相……前圣设官象之。”《隋书卷六十二·列传二十七》:“人戴兽面,男为女服。”这些记载都说明了人在祭礼中由于模仿神性而进入了角色。宋人郭茂倩在《乐府诗集》中认为:“自汉以后,乐舞浸盛,故有雅舞,有杂舞。雅舞用之于郊庙朝飨,杂舞用之于宴会。”所谓雅舞也就是指祭礼之舞。刘师培在《舞法起于祭礼考》中说:“夏禹舞羽,格苗。……即降神之乐舞也,盖苗俗最崇祀神,故禹托舞乐降神之说,以儆苗民。”“大夏即夏代降神之舞,则三代以前之乐舞,无不原于祭神……此亦乐舞之形容古事者也,与后世演剧相同。”“而古人之乐舞,已开演剧之先,此固班班可考者也。”“上自郊社明堂,下至籍田祈榖,旁及岳渎星辰之祀,悉与祭礼相关”。他显然注意到了古代祭神乐舞和后世戏剧之间的渊源关系。这里神话,祭礼和乐舞三者是紧密相联的。他又在《原戏》中又说:“盖上古之时,最崇祀祖之典,欲尊祖敬宗不得不追溯往迹,故周颂三十一篇所载之诗……悉与祭礼相同。”他的这些结论是和历史的记载相符的。即使在戏剧高度发展起来以后,在一般人的心目中,它仍常常和傩舞相混。恰如元代杜善夫《庄家不识勾栏》套曲中所说:“抬头觑,是个钟楼模样。往下觑,却是人旋窝。见几个妇女台儿上坐,又不是迎神赛社,不住的擂鼓筛锣。”所谓迎神赛社,也就是傩舞的一种形式。这种例子就足以说明祭礼仪式和戏剧确有许多共同之处。

在祭礼仪式中,无论朗诵,音乐,舞蹈,都带有一种强制性,它们的合成是一种社会性非常强烈的文化结构,它使神意变得更清晰,更容易接受,它不仅是传递神意的工具,而且也是在神的名义下的一种社会控制体系。上至天文,下至地理,几乎无所不包。各种繁文缛礼都是强化社会共同体成员之间相互关系的手段,通过各种仪式程序的执行,使社会共同体的固有价值的重要性远远超过个人价值。而从其负面效应来考察,它确有遏制个性发展的作用。在古代,国王集权统治的重要手段之一,就是把自己神格化。

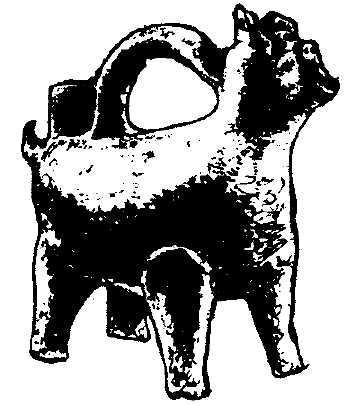

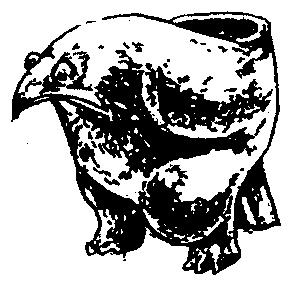

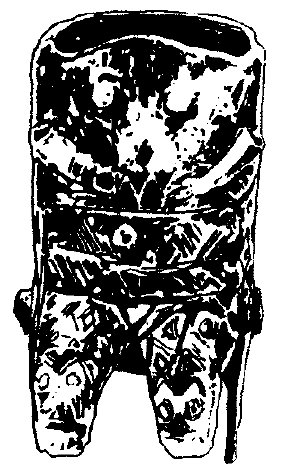

图2-001

在古埃及神庙的祭礼仪式中,作为神的儿子和继承者的国王,扮演着一种“生命中枢”的角色。见图2-001。这件浮雕作品是表现埃及的国王正在接受丰产之神兼死亡之神的塞贝克(Sebek)的拥抱。塞贝克后来成为国王的守护神,甚至和太阳神瑞(Re)结合为一体,成为“塞贝克—瑞”(Sebek—Re),他代表以鳄鱼形象出现的太阳,在这件浮雕中,他有着一个鳄鱼的头,头上还戴有太阳王冠。

在古埃及名城阿比多斯(Abydos),一年一度的朝圣活动把人们带到了奥西利斯的祭礼中去,僧侣们在那里演出各种神秘剧,它们主要围绕着奥西利斯的死和复活等情节,相信神真能通过祭礼的演出活动而复活,这类演出常常是在神庙最隐秘的地方举行,并在那里接受神启。古代巴比伦人像希腊人一样,喜欢在一个秘密的场所睡觉,以便在梦中接受神启。巴比伦人对奥安尼斯(Oannes,为古代美索不达米亚神话中半神半鱼的神祇)的祭礼仪式、埃及人对奥西利斯的祭礼仪式,都被看作是对人类生活会发生重大实际意义的事件。在阿比多斯至今还有奥西利斯的神庙遗址。在古埃及人的新年节日“奥佩特节”(Feastof Opet),都要举行盛大的宗教仪式。著名的卢克索(Luxor)神庙被认为是主神阿特蒙(Atmu)和他妻子相会的地方。在托勒密王朝时代,这类祭礼仪式还继续进行。在登特拉(Denderah)还存有古埃及苍天女神哈托尔(Hathor)的神庙。

神话史诗最早都是“说”的,而不是“写”的。“说”比“写”要早得多。神话的不断修改主要是在“说”的阶段发生的。神话的诗学特征是在“说”的过程中发生的。“说”的神话是一种不断增补和更新的创造,直到它被“写”下来,才有可能成为独立于祭礼仪式的文本。所有民族的神话在形成文字之前,都有一个长期的口头流传的过程,而神话的反复加工正是在它这种口头流传的阶段,尤其是在祭礼仪式上被朗诵之前的加工,每一次的朗诵就相当于一次演出。它完全是种专业性的加工。可读性即可朗诵性成为它最主要的要求,它首先是在口语的基础上不停地被改动。在公元前3000年的美索不达米亚,由于楔形文字的发明,使得神话的记录成为可能。“比如对新年节日的描述,巴比伦人为马尔杜克(Marduk)创作的神话《埃努玛·埃利什》(Enuma elish)和感恩赞歌,已经在民间广泛传诵。”[5]

祭礼仪式的重要内容之一就是朗颂神话史诗,古印度的《唱赞奥义书》说:“值诸‘乌特伽陀’祭司,始当唱其颂诗,彼往而坐其次,谓其导祭司曰:‘导祭师!若汝未知导引唱赞所属之神而颂唱之者,则汝之头将堕矣!’”[6]也就是说,导祭师在祭礼仪式中如不依照惯例吟唱颂诗,也就自身难保。仪式的神圣性正是依靠这种杀气腾腾的气氛来维持的,甚至带有恐怖气息。在公元前1500~公元前1200年流行有关印度的吠陀(Veda),其主要内容为向神灵奉献的赞美诗,也就是神话史诗。其中一部分专门用于对苏摩的崇拜和祭礼,它的第一部本集是《梨俱吠陀》,它专供祭司在祭礼上朗诵之用。而当吠陀经过搜集整理,编辑成册时,吠陀的创造时期结束了,僧侣们就专心致志于制定祭礼仪式的种种规则。这种神话史诗和祭礼仪式的紧密结合在世界许多民族的历史中都可以见到。

在有的学者看来,神话是一种“仪式颂词”(rite spoken)。[7]

简·埃伦·哈里森(Jane Ellen Harrison)说:“对希腊人来说,一个神话首先是一种颂词,完全通过嘴来述说,和这种述说相关的是动作和表演。”[8]在古代巴比伦祭礼仪式中,要朗诵长达1000多行的创世史诗。古希腊的情况同样如此,赫西阿德(Hesiod)的《神谱》有1020行,《田功与农时》(Works and Days)有828行。在当时的祭礼仪式中,诵诗人要在大众面前吟诵史诗。在这点上他和演员有许多相似之处,他们都是神话的解释者。早期的诵诗人甚至要自编一段序诗来作为开场白。诵诗人也要自编赞美诗,和史诗分别吟诵。希腊神话部分产生于这类赞美诗,它作为对诸神功绩的赞扬,对整个希腊社会具有深刻的伦理意义。在为某个神祇所进行的祭礼或庆典中,也可以吟唱其他神的赞美诗。从荷马史诗中也可以看到古希腊天神观念在不断发展,因为史诗本身就在发展变化。相传荷马曾作过33部赞美诗。最早的赞美诗是赞美神的,后来也渐渐被用来赞美英雄人物以及他们的技能。对希腊人而言,技艺是一个重要概念,史诗既歌颂神的力量也歌颂英雄的各种技能,这就是所谓文化英雄的真正含义。

中国古代是否也存在专门朗诵神话的诵诗人?回答是肯定的。例如《仪礼·乡饮·酒礼》记载了在宴会上演唱《诗经》的程序:“工歌鹿鸣、四牡、皇皇者华。”《左传·襄公二十九年》记载了吴公子季扎聘鲁观周乐,依次演唱了风、雅、颂的故事。《汉书·朱买臣传》说朱买臣以善“说春秋,言楚辞”见称。《汉书·王褒列传》说九江被公又以能“诵读”楚辞而知名。这些诵诗人也就是最早的说唱演员。楚辞中不少是神话,有些还是祭歌,如《云中君》、《山鬼》、《河伯》、《湘君》、《湘夫人》都是祭歌。它们不仅被朗诵,而且是一种近于歌舞的戏剧表演,其本身就是神话和祭礼仪式相结合的产物。在汉代的祭礼仪式中,朗诵楚辞中的神话史诗是其重要内容之一,甚至还有音乐伴奏。神话和祭礼之间的关系由此可见是十分紧密的。原始的诗歌常常具有巫术的功能,并带有咒语的性质。语词被认为具有使心中想象的愿望变成现实的作用。神话必须被讲述,它的意义离不开语言,只能在语言的基础上不停地发展。

祭师在“说”的时候并不代表他本人,而是代表神,就像苏格拉底所说,最早的预言是从一棵橡树发出来的,它就代表真理。由于朗诵神话史诗成了祭礼仪式的一种必不可少的内容,于是就发生了究竟是祭礼决定了神话还是神话决定祭礼的争论。事实上,祭礼和神话两者之间很难区别出何者为因,何者为果的界限。它们的关系是一种相互依存的关系,并在不同文化中有着不同的结构。即使在同种文化中,由于时间的不同,也存在着不同的结构。但是也有人主张神话对祭礼具有支配作用,认为在最普遍的意义上,神话是祭礼的一种语义表现,它解释着各种神秘力量的性质,对祭礼作出规定,决定着祭礼的成败。祭礼和神话加在一起就是宗教。神话的作用在于使祭礼合理化。在最后的分析中,神话可以被定义为一种变相的祭礼。“神话是一种词的符号系统,而祭礼却是一种事物和行为的符号系统,它们在同样情况下产生出同样的效果。”可以说神话是朗诵着的祭礼,祭礼是行为中的神话,它们所作的是同一件事情,朗诵(to legomenon)总是和演出(to dromenon)相对应的。[9]简言之,神话是一种原生的文学现象,祭礼是一种原生的戏剧现象。在非洲,人们在举行宗教仪式时,会使用一种“鼓语”来替代朗诵:“鼓的语言比较灵敏,它能敲打出很长的信息,甚至连诗歌也可以敲打出来。加纳的阿坎人(Akan)喜欢在宗教仪式上用鼓敲打颂词、谚语和其他诗歌。”[10]

埃德蒙·利奇(Edmund Leach)认为:“在我们的术语学中,神话是祭礼的副本。神话包括着祭礼;祭礼包括着神话。它们是同一种东西……神话被看作是种语词的陈述和朗诵,而作为同一种东西的祭礼则被看作是种行为的陈述。”[11]他认为甚至可以把祭礼仪式比作一个管弦乐队的演奏,“在日常文化定义的宗教仪式中,神话中的祖先就是‘作曲家’。仪式的程序遵循着一个有序的、由传统所奠定的形式。通常总有一个‘指挥’,一个仪式的主持者”。[12]

如果说,神话近于诗,那么祭礼仪式就近于戏。不过,神话总是叙述天上的事情,而祭礼则是在地上举行的。因此,祭礼是神话的另一半陈述:当神话叙述绝对的现实时,祭礼是在此基础上叙述了相对的现实,语词的诗比行为的词更抽象,祭礼仪式中神的角色是有限的,而神话中的神性却是无限的。神话的意义总是闪烁不定,它是一种无中心结构的话语。正是神话的这种语言学特征使它和严格意义上的宗教相区别。神话的本质正在于它用一种非宗教的语言对世界作出最早的陈述。神话是远古日常语言中形成的砖石,而不是从宗教教义中抽取出来的枯涩的教条。

从文字学上说,西方“神话学”(Mythography)一词和“母亲”(mother)一词有关。在原印欧语系中,它的词根是ma-,按《美国传统词典》(American Heritage Dictionary)的解释:ma-的词根出自婴儿寻找母亲乳房时的哭声的模仿。神话(myth)一词的词根也同样如此。这样看来,“女娲”的“娲”,以至“夏娃”的“娃”,都和婴儿的啼哭有关了。

正像婴儿啼哭一样,神话是早期人类宣泄自己精神的一种方式,一种精神投射的模式。它的起源几乎和婴儿对母亲的呼唤同样古老。神话是在一个漫长的传说过程中形成的,它具有一种不同寻常的“混乱的丰富性”,因此我们不可避免地会发现同一母题的神话往往随时代变迁而发展出许多不同的变体。一个神话系统只能在一种变化的过程中去把握它。神话决不是作为一种惰性的、不变的东西存在的,而是永远处在变化的过程之中。“这就意味着一个神话总是有许多变体同时存在于一个神话系统之中,其中有些是原生的,有些是派生的。同时,有些神话在某些情况下呈现的是整体,而在另一些情况下则成为片断。”[13]一些神话要素会进行新的组合,甚至会增添新的成分,产生出新的内涵。19世纪英国诗人约翰·阿丁顿·西蒙兹(John Addington Symonds)曾把神话看作为“永远扯不完的松紧带”。也许这种看法尤其适合印度神话。

在一些神话中,能发现对于自然秩序和社会秩序起源的解释,神既是某些文化模式的创造者,又是这些秩序的创造者。并且正是这些秩序才保证了世界的和谐。如前所述,巴比伦人在新年中要朗诵史诗,庆祝马尔杜克的胜利,但他们并不把创世神话像西方人接受法国天文学家P.S.拉普拉斯(P.S.Laplace)天文学理论那样来加以接受,古人并不寻找关于世界怎样从无到有进入存在的真正答案,他只是相信这是一种宇宙力量的胜利。神话是人类最初的伦理学,它的社会功能之一就是教导人们怎样去分辨善恶,原始人并无与生俱来的善恶观念,许多神话中出现善神和恶神的争斗以及善神最终取得胜利的故事,往往能直接为早期人类提供伦理学上的准则,在这种情况下,神话也就成为最早的道德法典。例如希腊神话中宙斯战胜百首蛇魔提丰(Typhon)而取得宇宙的统治权,印度神话中毗湿奴(Visnu)的降魔经历,中国神话中共工与颛顼争帝,怒触不周山,地柱折,以及女娲补天的故事,都具有一种治理混沌状态,确保宇宙秩序的含义。这种善恶二元论曾经构成许多民族神话最重要的主题。神话支持社会秩序,促使个体和群体合为一体,既能使道德秩序合法化,也留下了古代社会准则的印记。正因为在真正的原始时代是很难有善恶这类抽象观念的,因此神话的道德意义就显得更加重要了。有趣的是,在古希腊戏剧中,所有扮演诸如“和平”、“富饶”、“节日”、“调解”和“和约”等抽象名词的角色都是哑角。[14]

不难想象,在神话时代,像善恶这类的抽象观念是很难直接出现的,它们只能从神话中隐隐约约地显示出来。神话是种工具,通过这种工具,原始人类的各种经验能得以普遍化。一个神话是一个由词所构成的形象世界,它赋予日常生活以哲学意义,也就是说,它具有一种生活经验被重新组织的价值。“一个神话或多或少是一些众神形象的联结体……神话是我们最深刻的内心生活最重要的戏剧化再现,一种人类处于宇宙中的原始的感知。”[15]

祭礼仪式的不断重复过程同时也是神话的不断修改过程。“祭礼是一种令人着迷的反复活动,它经常是社会一种基本‘需要’的象征化和戏剧化。这些需要包括‘经济的’、‘生物学的’、和‘性的’需要。而神话也同样是这些需要的合理化,无论它是否在仪式中得到明显的表现。”[16]

简言之,整个神圣空间是一个综合性动态系统,无论是神庙(建筑),神话(诗)和祭礼仪式(戏剧)都处在变化之中,它们以各自的方式共同构成了这个动态系统。当神话的朗诵和祭礼仪式同时在一个屋檐下进行时,神圣空间才真正充实了起来。“一个氏族之所以能在一起祈祷,一起居住,就因为宗教行为把他们集结在一起,他们才能在一起。”[17]这样,祭礼仪式的社会功能就更清晰了。神庙为它提供了场合,在各种艺术形式的符号性连接中,个人消失在群体之中。

一些人类学家相信,原始人的宗教仪式不过是在走形式,他们的真正目的在于加强部族之间的团结。“马林诺夫斯基报告说,如果要他解释一个宗教仪式的目的,一个‘土著人’将仅仅‘讲述一个解释性的神话’。拉德克利夫—布朗(A.R.Radcliffe-Brown)也同样地指出,对于人们给出的表演宗教礼仪的真正原因的相信是个‘严重错误’。两个人实际上都宣称,只有老练的外人才能够认出礼仪活动的真正原因。这个原因当然跟神灵没有任何关系,而是产生社会团结和整合。因此他们才重礼仪而轻信仰。”[18]

所有神话中的文化英雄无不体现了“个体→群体→个体”的神化过程,与其说他代表了个体,还不如说他代表了群体。一些传说中的英雄常常被视为民族的象征,国家的缔造者,如中国的炎黄二帝、巴比伦的萨尔贡一世(SargonI)、埃及的美尼斯(Menes)、亚述的阿苏尔—纳泽尔—帕尔(Assur-nazir-par)等。这些神话人物,在英国称为文化英雄(Culture heroes),在法国称为传播文化的英雄(heros civilisateurs),这些为人类发明了各种技艺的神话人物往往也是原始社会的奠基者,所谓hero(英雄)常常是指一个神或一种半神半人的人物,所以列维—斯特劳斯干脆把他们称为“文化神仙”,他们与神的区别仅仅在于他们必有一死。如《抱朴子·极言篇》引《列仙传》:黄帝自择亡日,葬于桥山。巴比伦神话中的吉加美士曾向战胜洪水的英雄伏坦纳比西丁(Vtanapishtim)求长生不老药等。但也有少数的神话英雄最终也变成了不死的神。

“作为一种信息的运载工具,祭礼符号提供了个体自我形象重新组织的可能性。在一种流行的仪式中,一种符号的重组常常使它比在仪式举行之前更加符合语境关系的要求。”[19]古代祭礼是社会共同体成员之间传达信息的一种工具。祭礼仪式强化了社会共同体成员之间的联系,它是社会秩序的道德强制性和个体内心情感反射之间的一种契合点。“因为祭礼是一项关系到人和他的神祇之间的活动,在祭礼中,神性不是间接地表现或扮演出来的,而是一种直接的对神性所施加的影响。”[20]所谓直接施加影响,当然也就是驭神。关于这一点,中外古今的看法完全一致,这说明全世界各民族的祭礼仪式的主要内涵是同一的。献祭是奉献给神的礼物,它是互利原则的表现。给神以礼物,神就得回赠。人满怀希望向神灵祈求福泽,他们等待神启。

为什么宗教至今仍然还有生命力?为什么世界上竟然有这么多的人相信鬼神?

17世纪法国数学家、哲学家、近代概率论的奠基者布莱斯·帕斯卡尔(Blaise Pascal)曾经说过:“所有人都寻求幸福,没有例外。无论他们所使用的手段有什么不同,他们都以此为目标……这是每一个人的每一种行为的动机,包括那些去上吊的人们。”[21]帕斯卡尔提出所谓的“打赌说”是非常深刻的:如果我们用我们的生命打赌上帝存在,假如我们对了,就肯定赢得了永恒的救赎;而假如我们错了,则几乎什么也没有损失。另一方面,如果我们用自己的生命打赌上帝不存在,假如我们对了,肯定几乎什么也没有得到,而假如我们错了,则失掉了永恒的幸福。“让我们权衡一下赌上帝存在这一方面的得失吧!让我们估计这两种情况:假如你赢了,你就赢得了一切;假如你输了,你却一无所失。因此,你就不必迟疑去赌上帝存在吧!”[22]这可能是对利己主义信仰原则最深刻的揭示了,它根本就不能算是一种信仰,而只是一种庸俗的、工于计算的自我保险。假如真的存在着上帝,他怎么可能对这种利己主义的信仰表示满意呢!在“宁可信其有,不可信其无”的计算中,真不知有多少人天天都在重复无神论者做弥撒的把戏。如果信仰只是一种表面行动,是做给别人看的,那就是一种“作秀”,而不是一种真正的信仰了。“虽然参与宗教典礼的人都同样是在遵循事先定好的程序,同样念唱原有的祷词和圣歌,但各人沉浸于宗教气氛的程度如何,却有很大差别。……毫无疑问,某些弥撒参加者同有些参加寻求灵验的祖尼人一样,他们的喊叫和狂热的表现完全是机械的。表面的举止与内心世界之间格格不入。”[23]

古埃及人的祖先崇拜大概经历了4700年,在这些年代里,共有7亿3千100万人有过陪葬品。最普遍的祭礼仪式就是供奉祭品。

在历史发展的过程中,祭礼仪式愈来愈强调它的形式价值,而相对淡化它的物质因素。赫西阿德的《神谱》中有一则宙斯上当受骗的故事。相传,希腊众神战胜提坦诸神之后,人们希望减轻祭礼的负担,于是,普罗米修斯为帮助人类而设计欺骗了宙斯。他把一头宰杀的公牛分成两堆,一堆是净肉,上面盖的是牛皮、牛肚,又少又不起眼;另一堆是牛骨,上面盖着油光光的脂肪,显得又多又好。他请宙斯来挑选,宙斯中了计,选择了后者。这则神话故事对古希腊人在神圣的祭礼中使用菲薄的祭品作出了合理的解释:他们以食用价值低的牛油、牛骨献祭,既非惜财,也非虚伪,而是尊重神自己作出的选择,也就是恭敬地顺从了神意。另外,这则神话也透露了这样一种信息:在原始崇拜中,神灵所能得到的食品的数量是有限的,即使是宙斯,他也不能什么都要,而只能得到他自己的那一份,这种食物份额的分配可能在重演原始公社的习俗,即使是最高神,他也不能破坏由古代流传下来的平等分配原则。这则神话还显示出另一层意义:古希腊人在远古的祭祀仪式中,原先供给神的祭品当是全牲。只是在祭礼仪式惯例化的过程中逐步演变,最后定位为以牛骨、牛油祭神。而祭礼仪式则愈来愈繁复隆重,音乐,歌舞,祝祷愈来愈丰富多彩,祭礼活动更强调了精神方面的抒发,从而使仪式的形式占了更重要、更独立的地位。祭品相对降格,成为仪式的道具,以至出现淡化物质内容,渐具象征意味的趋向。

事实上,就希腊人所采取的祭祀方式而言,这样选择祭品,于神、人两方面都是十分相宜的。当时他们用的是燔祭,也就是将祭品焚烧以供诸神享用。祭祀者根据燔祭时燃烧的火势来判断神意的喜怒,以占卜人事的凶吉祸福。在索福克勒斯(Sophocles)的悲剧《安提戈涅》中,忒拜城的先知忒瑞西阿斯(Tiresias)举行燔祭时,油脂融化了,牛骨露了出来,但却没有燃烧。这是众神拒绝接纳献祭的征兆。先知从而预言了悲剧的结局。燔祭祈望的是火光冲天,上达天听,油脂,腿骨,较之净肉更适合燃烧的需要。燔祭是消耗性的,祭祀之后祭品无存,如此选择,既借熊熊火焰向诸神奉献了虔诚之心,又保留肉食照顾了人类自己的利益。古希腊人是明智的。不过,关于古希腊的祭祀方式还有另一种说法:“古希腊的烹饪起源于向神上供。如上所述,肉相对稀少,只有在用驯养的牲畜向神上供后才能吃到。此时,上供的肉被均分为等份,然后烤熟了吃。”[24]吃是祭礼仪式的一个重要组成部分:“几乎任何礼仪在仪式过程中的某一阶段都牵涉到吃和喝,而与之有关的食物和饮料决不是随意安排的。活兽肉、死兽肉、生食、熟食,在几乎每一个为仪式限定的礼物交换系统中,都是重要的组成部分。……列维—斯特劳斯的贡献在于指出了像生/熟、熟/烂、烤/煮、煮/熏这样一些二分概念在食物代码中构成的明显特征,以及它们如何被应用于礼仪行为和神话中。”[25]

有学者总结出这样的一种献祭规律:一个群体所崇拜的神灵数目越大,跟每一个神灵交换的交换价格就越低。这是自明的,也是被广泛观察到的。在古埃及,有31个主神,每一个都有神庙。在罗马,公元119年时,有15个主神和小神,这些神也都有他们的神庙。虽然在有很多神可供选择时会压低价格,但在宗教市场上,有的神会比其他的神要更高的价格。[26]这样看来,在努尔人(Nuer)的祭献中,用一根黄瓜来代替一头公牛,也就不足为怪了。

中国古代也有类似的记录。《礼记·郊特牲》:“腥,肆,爓,腍祭,岂知神之所飨也?主人自尽其敬而已矣。”《礼记·檀弓下》:“奠以素器,以生者有哀素之心也。唯祭祀之礼,主人自尽焉耳。岂知神之所飨,亦以主人有齐敬之心也。”按照李安宅先生的看法,这种白昼见鬼的办法,是明知故做的:“而且不但飨不飨是疑问,简直肯定地知道必不飨。故‘笾豆之荐,水土之品也,不敢用常亵味而贵多品,所以交于神明之义也,非食味之道也。’《礼记·郊特牲》……不过虽知无效,偏又甘于自己哄哄自己。”[27]他把这种假戏真做看作是一种“诗的态度”(make-believe)。

这样看来,古人的献祭仪式基本上是一种程式化了的形式主义,中外都是如此。

一个半世纪以前,古伯察神甫写道:“中国人有给已故者祭奠菜肴,有时甚至是豪华的宴席的习惯。……有一天,我的朋友中的一位官员刚在他的一位已故同僚棺前摆上了丰盛的酒菜,我们就问他是否认为死者需要这样的食品。他不无吃惊地回答我:‘你怎么会认为我有这样的想法?有谁会这样荒谬,以至相信死人需要吃饭?我们难道如此低能,以至不懂得这是发疯?我们坚持这样做是为了悼念我们的父母和朋友,向他们证明他们永远活在我们的记忆之中,我们依然愿意像他们活着那时侍奉左右。”[28]

祭礼仪式就是一种向神灵表示心意的形式,形式主义在燎祭中尤为明显。《集韵·笑韵》:“尞,《说文》:‘柴祭天也。’”《白虎通·封禅》:“燎祭天,报之义也。”因为在古人看来,天高高在上,惟有燎祭,才有可能使烟上达天庭。古代以吉、凶、宾、军、嘉为五礼,吉礼为五礼之首,其主要内容是事神致福。所用祭法实际上都为燔祭。《周礼·大宗伯》:“以烟祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰”。尤可注意的是《礼记·礼运》郑玄注:“取姤膋燔燎升首,报阳也。”也就是以肠间脂肪作为牺牲,这正和古希腊人燔祭用的油脂相同。《礼记·郊特牲》:“毛、血,告幽全之物也。告幽全之物者,贵纯之道也。血祭,盛气也。祭肺、肝、心,贵气主也”;“鬼神飨德不飨味也”。毋庸置疑,这些牺牲品都是食用价值较低的部分。重要的是祭献者的虔诚之心,祭品的厚薄非关紧要;就人的方面而言,是“岂知神之所飨也,主人自尽其敬而已矣”。不问神之所飨,而在于奉献自己的一片真心。这种飨神的方式也具有象征意义,既献祭了神,也无损于人,与古希腊人的燔祭有异曲同工之妙。农耕发明后,“裸”成了最好的祭品。《礼记·祭统》:“夫祭有三重焉。献之属莫重于裸;声莫重于升歌;舞莫重于武宿夜。”(“武宿夜”为周代武曲名)原始时代没有真正的容器,原始人类在进食时不能不完全依靠自己的双手。《孔丛子·小尔雅》:“两手之盛谓之掬。”《礼记·礼运》云:“夫礼之初,始诸饮食。其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。”祭礼在其初始阶段,奉献饮食是其主要内容。然而,初民既无食器,也无饮具,不过是石上烧黍、肉,挖地盛水酒,手掬而饮。乐器不外抟土而成的槌和鼓。远古的祭礼可谓至质至扑。《穀梁传·昭公八年》:“面伤不献,不成禽不献。”也就是说,祭献给神的猎物必须完整无损,否则就是一种亵渎。

随着文明的兴起,祭礼愈演愈隆,尤为突出的是礼乐之盛,仅就祭祀对象的差异,祭法就各有不同。祭器以“美金”铸造,形制各异,纹饰多样,成为传世珍宝。据张亮采的说法:“太古国家,无君之名称,只有酋长。酋本绎酒,《说文》引申之则以酒官为大酋。《礼记·月令》:‘乃命大酋。’酒尊之尊上从酋。……有酒则饮食之饶足可知。故酋长亦即所以纪念其能饮食民之意耳。”[29]这样看来,所有礼器是从酒器开始的,酋长的权力象征是从“尊”开始的,直到最后,才发展为“鼎”。又据郭宝均先生研究,中国古代酒具字多从角,即因由兽角演化而来。最初的酒杯大概和兽角有关。《礼记·郊特牲》:“凡饮,养阳气也。凡食,养阴气也。……饮养阳气也,故有乐。食养阴气也,故无声。凡声,阳也。”这里所说的“饮”如果是指饮酒的话,那么在古人看来,饮酒似乎比吃饭更重要了。这也许可以用来解释殷商青铜器中,酒具何以会如此突出的原因。

希腊戏剧起源于酒神崇拜之说,已为举世所公认,古希腊人每年在葡萄收获季节举行酒神祭,祭祀者载歌载舞,如痴如醉。有的化妆成羊人萨提洛斯,高唱酒神颂,赞美酒神的两次诞生;有的戴上面具,头饰花冠,抬着象征繁殖力的阳物,高唱阳物崇拜歌。酒神既是再生之神,又是死亡之神,崇拜他的得赐极乐狂喜,在迷狂之中失去自我而分享神性;反对他的以傲慢获罪,招致灾祸甚至死亡。得福的欢乐,获罪的痛苦,其间包罗了悲剧和喜剧所要显示的哀乐人生。而化妆表演,狂歌劲舞,讽刺揶揄也无不孕育了戏剧的要素。希腊人的戏剧感觉就是从这类祭礼仪式中培养起来的。对希腊人而言,祭礼仪式和戏剧艺术是难解难分的。普卢塔克(Plutarch)在《De Gloris Atheniensium》348c中曾认为,希腊悲剧中的欺骗成分比非欺骗成分更真诚,理解它需要更多的智慧。所谓欺骗成分也就是指戏剧所产生的幻觉成分。如果撇开祭礼的宗教内涵,那么它就是一种把各种艺术进行重新编织的时间结构。高尔吉亚(Gorgiar)在《海伦的辩护》(Defence of Helen)中认为,祭礼和巫术所导致的戏剧幻觉构成了艺术的经纬。

古代有许多祭礼仪式和求雨相关。古代巴比伦人的求雨祭礼也和中国古代相似,他们认为天不下雨和巨鸟因杜乌德(Imdugud)有关,是它用翅膀造成了风暴,把雨吹跑了,因此也要举行祭礼仪式来求雨。在古代孟加拉有一种名叫缚罗多(vratas)的祭祀仪式,它几乎可以表现在所有的艺术形式中。“我们看见它表现在绘画中;你可以倾听它在歌词曲调里的回声,你可以目睹它在戏剧和舞蹈中的反应;总之,缚罗多不过就是唱出来的欲望,画出来的欲望。”[30]

在这些祭礼仪式中,求雨者用种种手段去描述他们的幻想,似乎只有在歌声中他们才能看见枯竭了的土地重新淹没在一片汪洋之中。在举行这类仪式时,古人实际上是在一种隐蔽的动机中去寻找对自然现象作出科学的答案,而其形式又常常和艺术相关。在祭礼仪式一些重要因素的结合中,有一些因素现在被称为“审美”的因素,在它的基本形式中,人类开始对新奇、多样性、行为形式、韵律和节奏产生了愉快的反应,随着时间的消逝,最初各种分离的因素渐渐地发展为一种相互协调的模式,并得到持久的发展。当一种愉快效果和祭礼结合在一起时,也有助于祭礼仪式的不断重复而不致使人感到厌烦。在仪式的执行过程中,宗教因素和审美因素相互渗透,韵律、节奏以及一切悦耳的声音都有助于神话的熟记和背诵,和审美愉快有关的身体的动作、话语和咒语的韵律在时间中对整个祭礼仪式速度的控制和操作,对祭礼仪式的道具在色彩和型制上的视觉快感以及歌唱和乐器所带来的听觉上的愉快,所有这些祭礼仪式物质上的因素和情绪上的满足,都对人的心灵产生强烈影响。在艺术和祭礼仪式的联系中,当然也会有其他的因素,例如游戏和娱乐的因素,但比较起来,这些因素只占次要地位。强调艺术和祭礼仪式的关系,无非是想说明从人类历史的角度来看,艺术必须借助于宗教仪式才能有所发展。

和西方有所不同,中国古代的“乐”包含的范围很广,并不仅仅指音乐。郭沫若在《公孙尼子与其音乐理论》一文中说过:“中国旧时的所谓‘乐’(岳)它的内容包含得很广。音乐、诗歌、舞蹈本是三位一体可不用说,绘画、雕镂、建筑等造型美术也被包含着,甚至于连仪仗、田猎、肴馔等都可以涵盖。所谓‘乐’(岳)者,乐(洛)也,凡是使人快乐,使人的感官可以得到享受的东西,都可以广泛地称为‘乐’(岳)。”古代的“乐”首先被用于祭礼仪式,这点也是毋庸置疑的。音乐、舞蹈和戏剧化的表演,在宗教祭礼中早就融为一体了。在祭礼仪式中,尤其是在宗教节日庆典中的祭礼,一些艺术的原始要素才有机会得到结合、扩展和增强,从而使艺术有可能渐渐摆脱宗教束缚,成为独立的人类精神的特殊客体,对它的一种特殊精神反应也同时产生出来。虽然在后来的历史的长河中,艺术常常沦为宗教的奴婢,但艺术总会比它的压迫者具有更大的生命力,不是因为它在满足物质需要方面作出了贡献,而是因为它符合审美经验的游戏特征所完成的需要。“祭礼仪式是强制的,而圆圈舞却是任意的。”[31]这种说法非常生动地说明了祭礼仪式和艺术的微妙关系。

以舞蹈而论,几乎所有民族的原始舞蹈都和祭礼仪式有密切的关系。原始民族认为,不以舞蹈来娱神,一切祭礼仪式就产生不了预期的效果。无论是狩猎、捕鱼、农耕、游戏、争斗和两性关系,都被认为和神意有关。古希腊的出征舞相传是由雅典娜创造的战神舞演变而来。忒修斯(Theseus)则创造了迷宫舞。中国神话传说中有所谓的“禹步”。《抱朴子》:“凡天下作百术,皆宜知禹步。”《史记·夏本纪》:禹“声为律,身为度”。司马贞《索隐》按:“今巫犹称‘禹步’。”《法言·重黎》:“昔者姒氏治水土,而巫步多禹。”李轨注:“禹治水土,涉山川,病足,故行跛也……而俗巫多效禹步。”所谓禹步,实际上也就是祭礼舞蹈的一种残余,它实质上只是一种巫步。

《礼记·乐记》:“故歌之为言也,长言之也。……言之不足,故长言之,长言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”如果仅仅把这段话看作是种古代的舞蹈理论,那就有把它狭窄化的可能,实际上它是对古代祭礼仪式中歌、言、舞三者关系的总结。它强调在任何一种表演形式中情感的重要性。可以说它是古代最突出的情感本位主义。

所谓舞蹈中的巫术成分,就是指它有某种实用目的,或为获得食物而舞;或为向死者致敬而舞;或为祈求一种良好的宇宙秩序而舞;或甚至为模仿一种图腾动物、一种天体的运动而舞。我国青海大通孙家寨于1973年出土了5000年前新石器时代的舞蹈纹彩陶盆,也为史前舞蹈提供了重要的物证。由于其纹饰是由二方连续的形式出现在陶盆的内壁上,正好形成了一个舞蹈的圆圈。当巫术的意图完全消逝后,舞蹈的圆圈却保存了下来。在这种意义上的确可以说,舞蹈的圆圈确实要比宗教的光圈更持久。“符号是祭礼仪式的最小单位,它保存在祭礼行为的许多特征中,它是在祭礼语境关系中一种特殊结构的终极单位。”甚至可以说,祭礼是一系列“符号的复合”。[32]祭礼提供了一个舞台,在这个舞台上也反射了世俗世界的斗争。

祭礼仪式往往是音乐、舞蹈、诗的朗诵等艺术手段的结合。祭礼严格的时间程序要由这些艺术形式来加以控制。在这些重要要素的结合中,我们不难发现审美的因素。在祭礼仪式中,人类的审美经验开始表现为对新奇事物的多样性、行为的复杂性以及韵律节奏的连续性所产生的愉快反应。没有行为的信仰是僵死的,而祭礼仪式却是一种行为,或一种信仰行为,建造神庙,塑造神像,演奏乐器,跳舞娱神,吟唱颂诗都是一种行为,虽然这些行为的目的是神学的,但其手段却是艺术的。“通过神话的空间图景,不仅空间,而且连时间和时间的通道也被它所定位。”[33]这不仅适合于祭礼仪式,而且也适合于节日庆典。祭礼所体现的对共同体权威性的承认就表现在祭礼本身的演出中。“一种社会的精神气质,一种宇宙秩序的形象化规定,一种世界观的形成,都依赖于这种单一的符号体系。”[34]

在祭礼的演出活动中,宗教信仰有可能被易位而变成了另一种形式,其中有些形式就成为古代节日程序的一部分。“礼仪可以主要体现为庆祝和节庆,而不是呈交乞求的时刻。例如,在苏丹南部的丁卡人(Dinka)中……任何一种牺牲都具有节庆的气氛。”[35]

正如现代宗教中的“圣餐”一样,古代的“牺牲”是提供神以食物的一种形式,英语Host(圣饼)一词是从中世纪英语oste演变而来的,它最初源于拉丁语hostia,意思是祭品或牺牲。由于农耕的发明,人类社会开始出现谷类食物的经常性剩余,于是陶器成为必不可少的容器。它不仅用于储藏食物,而且也被用作祭器,并在祭器中继续对食物进行神化。世界各地都可以看到这种陶制祭器,祭器的使用也是神圣化了的祭礼必不可少的一部分。《说文》:“礼,履也,所以事神致福也。从示从豊。”“豊”就是祭神的器皿。《说文》:“豊,行礼之器也。”《六书正伪》:“豊即古礼字。……礼重于祭。”祭礼活动是神圣的,作为祭礼仪式必不可少的祭器当然也是神圣的,《左传·成公二年》“器以藏礼”,这足以说明祭器在祭礼仪式中的重要作用,任何一种祭礼仪式都需要借助于这些神圣性的器物来加以表达。许多祭器都有动物形装饰,这绝非是一种纯粹的装饰,它们担负着通天的重大使命。《左传·宣公三年》:“楚子问鼎之大小轻重焉。对曰:在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧。铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。……用能协于上下,以承天休。”由此可见,祭器上的动物形装饰实际上起到“协于上下”的作用。

把神圣活动和世俗活动进一步加以分离的是祭献工具的使用。神圣器皿的质地、样式、色彩只能精心制作,它的使用方式将严格地被加以控制和调整,因为它的神圣效果有赖于不能轻易修改的传统使用方式,而世俗的器皿则缺乏这种神圣性,怎样去使用是无所谓的事情。我国目前发现的最早的碗是1978年在浙江河姆渡新石器时代遗址发现的木胎漆碗,这只木碗很可能就是最早的原始祭器。它距今已有7000年的历史。

新石器时代发展起来的畜牧业和陶器制作,在时间上是同步的,这不能不给当时的文化以巨大的影响,最令人注目的就是遍布于世界各地的动物形陶器,它们正好就是新石器时代这两大发明的结合物。张亮采说:“太古之民,多取天然物以为食。禽兽亦天然物之一种也……然狩猎不可必得,得之亦不胜劳苦。……于是积多少之经验,始知牛羊犬马鸡豕等类,易为我所生得者之易于驯服,遂定为家畜之种,常畜之于家。遇狩猎不足之时,取而用之。”[36]按照这种说法,畜牧起源于狩猎,它弥补狩猎之不足。幼小的家畜还可以用来充当儿童玩物。但把畜牧的发明看作是一种狩猎的补充是远远不够的。那么人类社会在由狩猎—采集过渡到畜牧社会的过程中,究竟发生了些什么呢?有人说:在自然界历史的久远时代中,我们的祖先几乎完全依靠边走边吃的生成轴心战略。狩猎—采集—捕鱼等的轴心是这样一个概念:把获取和摄食在时空上分开,这样就能同时使二者的支出最小化。获取的支出最小化实质上是靠觅食的分工和专门化实现的。实现消化支出最小化靠的则是提高食物的多样性、改善饮食的配置和摄取时间。在获取食物时,分工和专门化尤其是赋予狩猎者在觅食中的灵活性也可能是最佳的机制,它能够以节约的方式促进肉类供应的增长,从而改善食物质量。在结束了边走边吃的摄食实践之后,食物质量的全面改善才极大地深入了,并具有更深远的意义。[37]

把获取食物和摄食在时间上分开的最好办法就是饲养动物,这样,畜牧的发明使人类彻底摆脱了线性的边吃边走的生活方式,人类开始了真正的定居生活。而且正是在畜牧的过程中,人类和动物之间产生出一种微妙的感情,一种狩猎时代从来没有的感情。今天我们所见到的许多青铜器,无论是它们的形制还是纹饰都和动物有关,这就不能不和畜牧的发明有关。动物形象实际上是在新石器时代随着畜牧的发明,才开始被加以神化的。在旧石器时代的岩画中,动物都还只是狩猎的对象。然而,到了新石器时代,随着畜牧的发明,整个人类与动物的关系产生了翻天覆地的变化:“第一位动物神并不是人类猎取的外形威猛、力量出众的动物,而是所知甚少的、部落里半家养的动物。家养与神化几乎是同时的。原始众神殿里的第一位神祇和英雄是长有长角的羚羊、巨角塔尔羊和山羊。……动物既是人类奴仆,又是人类的神明。奴隶们被用于保护家畜不受野兽侵害,放牧畜群。”正由于畜牧的发明,人类首先开始滋生出对动物的理性关爱。蒙田(Montaigne)谴责狩猎,反对野蛮对待动物,因为这会导致对人类的野蛮行径。当狩猎风行的时候,他反对道:“当一只无辜的、无助的、无害的动物被追杀的时候,我不能无动于衷。当我看到一只牡鹿行将断气,眼含泪水乞求追杀者的场景时,我悲痛莫名。”[38]如果要追问人类对动物的这种情感是从哪里来的,我们就必须追寻到畜牧时代。

人类从事畜牧至少有几千年的历史,虽然畜牧时代还没有文字,不可能有关于动物的饲养怎样使人类对它们的情感发生变化会有任何的记载,然而,这种记录却可以在某些新石器时代的陶器上发现,尤其是那些动物形的器皿。埃文斯-普里查德(E.E.Evans-Pritchard)说:在努尔人中,“孩子们长到相当大的时候,男孩和女孩的游戏便开始集中到牛的身上。在营地里,他们会用沙土;在村落里,他们则用弄湿了的粪灰和软泥做成牛棚,然后再把用泥做成的非常精致的泥公牛、泥奶牛等放进玩具畜栏里,在玩放牛和婚礼的游戏时,他们便会使用这些泥牛来作道具。”[39]如果没有从小就对动物形象的这种熏陶,像云南晋宁石寨山这样的动物雕塑,尤其是那些生动的牛的形象是不会出现的。

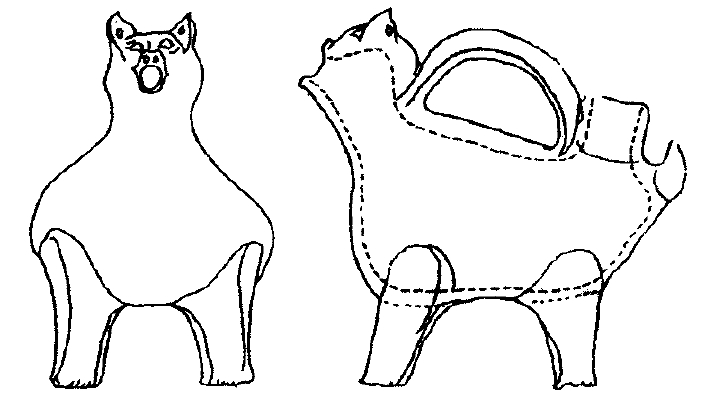

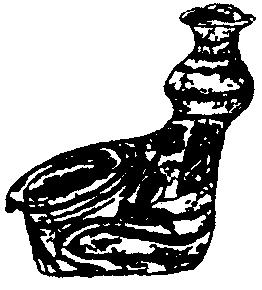

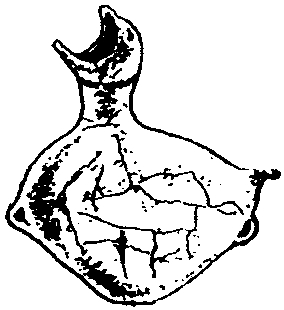

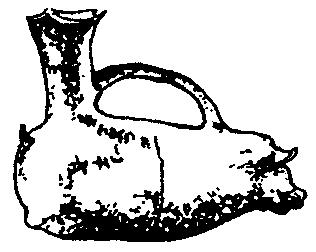

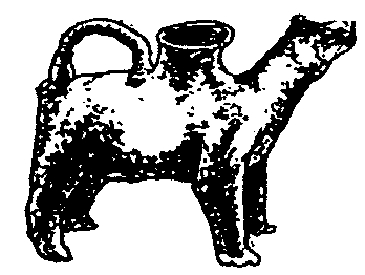

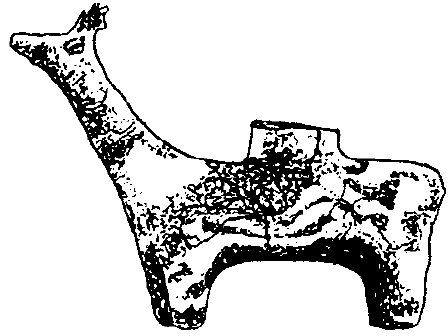

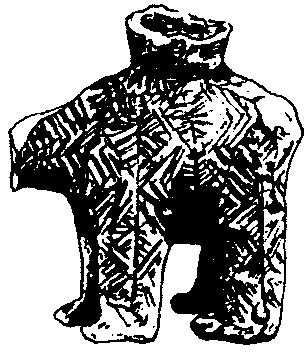

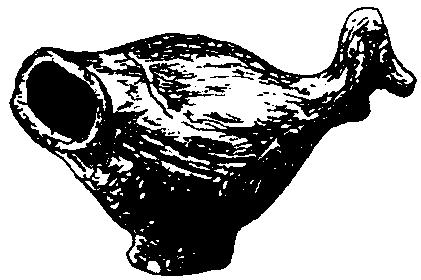

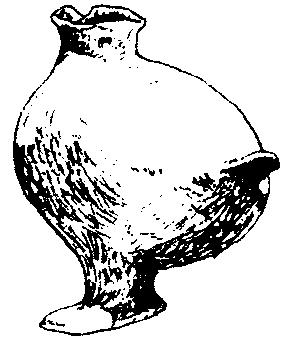

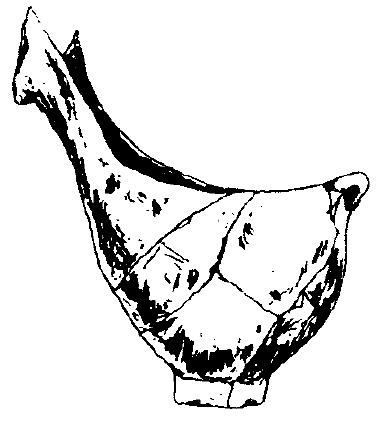

图2-002、图2-003为我国大汶口新石器时代动物形陶鬹。图2-004为欧洲温恰文化遗址出土的狗形器皿。图2-005为古代地中海安纳托利亚出土的动物形器皿,为形状怪异的狮子,前半身画有复杂的装饰纹样。图2-006为我国大汶口鸟喙形流陶鬹。我们可以清楚地看到,尽管它们在具体细节上有所差异,但基本构想和构型却非常相似。这类新石器时代的器皿为数甚多,几乎数不胜数。

图2-002

图2-003

图2-004

图2-005

图2-006

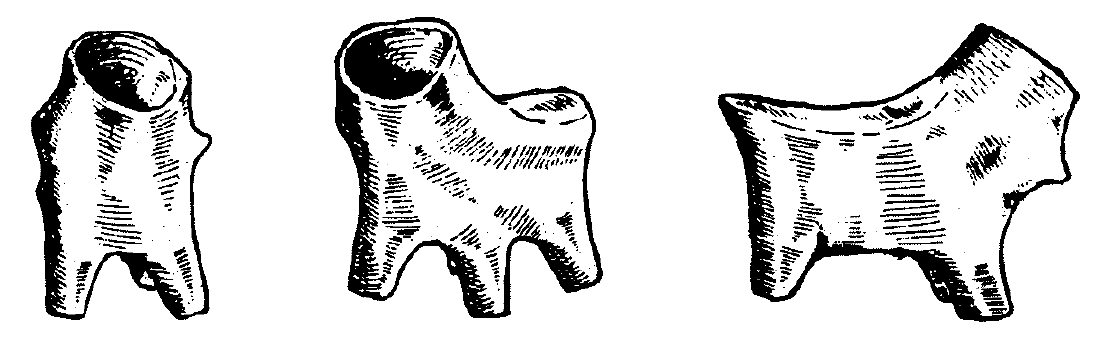

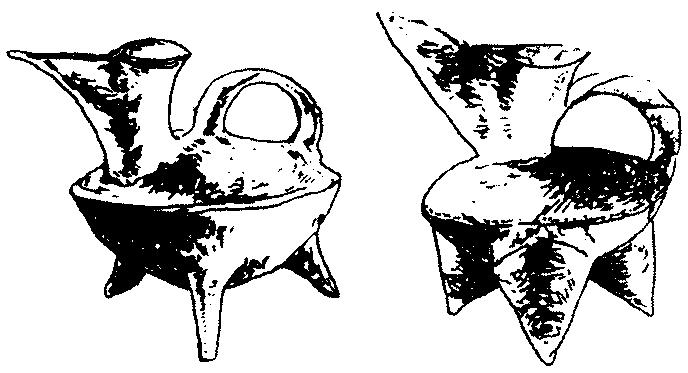

图2-007为我国庙底沟型陶鹗鼎,陕西华县太平庄出土。图2-008为1977年青海民和出土的鸭形纹彩陶壶。图2-009为1977年辽宁翁牛特旗石棚山出土的鸟形彩陶壶。图2-010为1974~1975年山东胶县出土的猪形陶鬹。图2-011为1974~1975年山东胶县出土的兽形陶鬹。图2-012为保加利亚中部穆尔达伐(Muldava)出土的狗形陶壶。制作年代为公元前6000年。图2-013为前南斯拉夫扎达尔(Zadar)斯米尔基克(Smilcic)出土的熊形陶罐,周身雕有锯齿形和三角形条纹图案,属达尼洛文化(Danilo)。制作年代为公元前6000年。图2-014为温恰文化遗址出土的具有公羊头的古典式陶盆,周身雕有V字形和山形装饰纹。图2-015为温恰文化遗址出土的鸭形陶壶,制作年代为公元前4000年。图2-016为女性形象的陶质器皿,匈牙利克凯尼达布(Kokenydomb)出土,上有红色装饰花纹,女像的头部完全被省略,与一般的母神像有所不同。图2-017为保加利亚中部巴尼阿塔(Baniata)出土的具有公羊头的古典式陶盆,角上有平行线条的装饰纹,身上有弧形线纹,属巴尔干文明。图2-018为罗马尼亚南部克斯乔阿雷莱(Cascioarele)遗址出土的鸟形陶罐,整体呈蛋形,制作年代为公元前4000年。图2-019为希腊勒纳(Lerna)发现的饮料器皿,它和希腊梅恩兰岛(Mainland)发现的器皿十分相似,俗称船形酱油碟(Sauce-boats),制作年代为公元前2000年。

图2-007

图2-008

图2-009

图2-010

图2-011

图2-012

图2-013

图2-014

图2-015

图2-016

图2-017

图2-018

图2-019

上述这些动物形陶器实际上都是祭器。威廉·哈弗德(William Hafford)在谈到美索不达米亚的一种动物形陶器时说:“这类容器的背部中央都有一个由圆圈环绕的洞口,人们可以通过它来将器物填满,而在嘴部还有一个口,液体可以从中倒出,它们通常都是供奉给神灵的,无一例外都是在神庙遗址中出土的。”[40]

我国殷周青铜器常用来作为祭器,最常见的祭器是以尊、彝来命名的。但新石器时代的这些器皿究竟是做什么用的?何以能证明它们是祭器而不是一般的实用器皿?这的确是个重要问题。有些器皿在出土时已经说明了问题,如著名的仰韶人面彩陶盆是专门用于覆盖瓮棺的。但大量的动物形器皿究竟是做什么用的则需要研究。动物的被神化,必然导致它们的形象在神圣器皿中出现。从这些器皿的形制中我们可以发现,如果仅仅把它们作为一般的器皿来使用,它们甚至还不如一般的器皿方便,那么为什么非要用结构复杂、加工极其困难的动物形制来制造呢?答案只有一个:它们不是一般的器皿,仅仅是用于祭礼仪式的专用器皿。一般的器皿,倒进去什么东西,倒出来也就是什么东西,然而作为祭器就不同了,倒进去的是一种东西,倒出来的却是另一种东西。因为祭器本身有种能为事物的神圣性起催化剂的作用。也就是说,倒进去的是普通食物,倒出来的却是神圣食物。例如,倒进去的是水或酒,倒出来的也许就是“圣水”或“圣酒”了。就如同在“圣餐”(Eucharist)的仪式中,普通食物经过神圣器皿的洗礼而变成了神圣食物。这种神圣食物有点类似于洛克(John Locke)所说的“天粮”。“天粮可以在肠胃中起作用,并且由此产生出它所不曾具有的独立观念。”[41]基督教的圣餐就是如此。教徒们吃的圣饼是基督的身体,葡萄酒或葡萄汁则是基督的血。它们都是经过圣礼而变体,即饼和酒变成了基督的身体和血。历史上,瑞士宗教改革家H.茨温利(H.Zwingle)曾在圣餐问题上和马丁·路德在马尔堡(Marburg)有一场著名的辩论。马丁·路德拘泥于耶稣“这是我的身体”一语的词句,认为基督的血肉确实存在于圣餐的饼和酒中,或和饼和酒同时存在,而茨温利则认为“这是我的身体”中的“是”仅仅是指“代表”的意思。也就是说,圣餐上的饼和酒仅仅是象征性地代表耶稣的血肉而已。